Sommaire du Bulletin célinien n°303 de décembre 2008 :

Sommaire du Bulletin célinien n°303 de décembre 2008 :

* Marc Laudelout : Bloc-notes

* Marc Laudelout : Hans et Arletty

* Robert Le Blanc : Face à Céline : BHL, Houellebecq, Stéphane Denis...

* Jessie Aitken : Un aspect inattendu de Guy de Girard de Charbonnières

* Marc Laudelout : Enivrante Corona (Jeanne Loviton)

* Dossier : Elisabeth Porquerol et Céline

* Pol Vandromme : "Une allégresse amère et sauvage" (1969)

* Marc Laudelout : Hommage à Pascal Pia

* Marc Laudelout : Céline et Carco

* Marc Laudelout : Le Paris de la Collaboration

Un numéro de 24 pages, 5 illustrations, 6 € franco de port.

Le Bulletin célinien

BP 70

B1000 Bruxelles

http://louisferdinandceline.free.fr

celinebc@skynet.be

vendredi, 19 décembre 2008

Entretien avec A. Murcie et L. O. d'Algange

Entretien avec André Murcie et Luc-Olivier d'Algange, éditeurs de Jean Parvulesco

propos recueillis par Hugues RONDEAU

Amateurs de prose et de vers ajourés, André Murcie et Luc-Olivier d'Algange ne partagent cependant pas l'éthylique détachement de Rimbaud ou la talentueuse indifférence d'Hölderlin.

Pour eux, la poésie est le flambeau de leur combat. Courageux ou téméraires, ils se dépensent sans compter pour la survie d'une petite maison d'édition, les Nouvelles Littératures Européennes. Sous ce label sont déjà parus une revue au parfum de la grande littérature, un roman de Luc-Olivier d'Algange (Le Secret d'or) et surtout un cahier d'hommage à Jean Parvulesco.

Trois cent quarante-quatre pages de témoignages et d'articles inédits font de ce volume, l'indispensable lexique de l'œuvre de l'auteur de La Servante portugaise.

Editer Parvulesco ou avoir opté pour la subversion par le talent.

- En prenant la décision d'éditer Jean Parvulesco, génial trublion du la littérature francophone, vous avez pris un risque certain. Poête et essayiste, géopoéticien aurait dit Kenneth White, écrivain rebelle et ésotériste inspiré, Parvulesco ouvre les yeux des prédestinés mais demeure inconnu du grand public. Votre initiative avait-elle pour but de le rendre populaire ?

- Luc-Olivier d'Algange: Je dois avouer que mon engouement pour les écrits de Jean Parvulesco est né de la lecture en 1984 de son Traité de la chasse au faucon. Il m'apportait la preuve attendue qu'une haute poésie était possible —et même nécessaire— dans cette époque pénombreuse où nous avons disgrâce de vivre. La disgrâce, mais aussi, dirai-je, la chance extraordinaire, car, en vertu de la loi des contrastes, c'est dans l'époque la plus dérélictoire et la plus vaine que l'espoir nous est offert de connaître la joie la plus laborieuse et, dans sa splendeur absolue (Style), l'exaucement de la volonté divine.

Tel était le message que me semblait apporter la poésie de Jean Parvulesco. Or, sachant qu'André Murcie poursuivait une quête parallèle à la mienne et qu'il envisageait en outre de lancer la revue Style, il m'a semblé utile de lui faire part de ma découverte. C'est ainsi que dès le premier numéro, avec un poême intitulé Le Privilège des justes secrets, Jean Parvulesco devint une voie essentielle de la revue Style. Celle-ci devait encore publier le vaste et fameux poème, Le Pacifique , nouvel axe du monde ainsi que le Rapport secret à la nonciature, qui est un admirable récit visionnaire sur les apparitions de Medjugorge et de nombreux autres poèmes. Tout cela avant d'élargir encore son dessein, en créant les éditions des Nouvelles Littératures Européennes, et de publier un Cahier Jean Parvulesco, récapitulation en une succession de plans de l'univers de Parvulesco, en ses divers aspects, poétiques, philosophiques, esthétiques, architecturaux, cinématographiques ou politiques.

- André Murcie: En effet et ceci répond de façon plus précise à votre question, il est clair que Parvulesco va à contre-courant de ses contemporains. Jean Parvulesco n'est en aucune façon un spécialiste. Il est, au contraire, de cette race d'auteurs qui font une œuvre, embrassement de l'infinité des apparences et de cette autre infini qui est derrière les apparences. C'est là la différence soulignée par Evola entre «l'opus», l'œuvre, et le «labor», le labeur. Avec Parvulesco, nous sommes aux antipodes d'un quelconque «travail du texte», c'est à dire que nous sommes au cœur de l'œuvre et même du Grand œuvre, ainsi que l'illustre d'ailleurs le premier essai, publié dans le Cahier dans la série des dévoilements: Alchimie et grande poésie.

Ce texte est sans doute, depuis les Demeures philosophales de Fulcanelli, l'approche la plus lumineuse de ces arcanes et tous ceux qui cherchent à préciser les rapports qui unissent la création littéraire et la science d'Hermès trouveront, sans nul doute, en ces pages, des informations précieuses et, mieux que des informations, des traces - au sens où Heidegger disait que nous devions maintenant nous interroger sur la trace des Dieux enfuis.

Pour Jean Parvulesco, il ne fait aucun doute que la lettre est la trace de l'esprit. C'est ainsi que son œuvre nous délivre des idolâtries du Nouveau Roman et autres littératures subalternes qui réduisent les mots à leur propre pouvoir dans une sorte de ressassement narcissique. Pour Jean Parvulesco, la littérature n'a de sens que parce qu'elle débute avant la page écrite et s'achève après elle.

- Il est signicatif que ces propos sur l'alchimie soient, dans le même chapitre du Cahier, suivis par un essai intitulé: «La langue française, le sentier de l'honneur»...

- Luc-Olivier d'Algange: Trace de l'esprit, trace du divin, la langue française retrouve en effet, dans la prose ardente et limpide de Jean Parvulesco, sa fonction oraculaire. Ses écrits démentent l'idée reçue selon laquelle la langue française serait celle de la commune mesure, de la tiédeur, de l'anecdote futile. Jean Parvulesco est là pour nous rappeler que dans la tradition de Scève, de Nerval, de Rimbaud, de Lautréamont ou d'Artaud, la langue française est celle du plus haut risque métaphysique.

«Langue de grands spirituels et de mystiques, écrit Jean Parvulesco, charitablement emportés vers le sacrifice permanent et joyeux, d'aristocrates et de rêveurs prédestinés, faiseurs de nouveaux mondes et parfois même de mondes nouveaux, langue surtout, de paysans, de forestiers conspirateurs et nervaliens, engagés dans le cheminement de leurs obscures survivances transcendantales, occultes en tout, langue de la poésie absolue...».

C'est exactement en ce sens qu'il faudra comprendre le dessein littéraire qui est à l'origine du Cahier - véritable table d'orientation d'un monde nouveau, d'une autre culture, qui n'entretient plus aucun rapport, même lointain, avec ce que l'on entend ordinairement sous ce nom. Car il va sans dire que la «Culture» selon Parvulesco n'est certes pas ce qui se laisse associer à la «Communication» mais un principe, à la fois subversif et royal, qui n'a pas d'autre but que d'outrepasser la condition humaine.

Tel est sans doute le sens du chant intitulé Les douzes colonnes de la Liberté Absolue que l'on peut lire vers la fin du Cahier: «...que nous chantons, que nous chantons, par ces volumes conceptuels d'air s'appelant étangs, ou blancs corbeaux, autour de l'immaculation des Douzes Colonnes, vertiges s'ouvrant sur les Portes d'Or et indigo de l'Atlantis Magna, chuchotement circulaire et lent, je suis la Liberté absolue».

L'œuvre doit ainsi accomplir, par une intime transmutation, cette vocation surhumaniste, qui, dans la pensée de Jean Parvulesco, ne contredit point la Tradition, mais s'y inscrit, de façon, dirai-je, clandestine; toute vérité n'étant pas destinée à n'importe qui. Mais c'est là, la raison d'être de l'ésotérisme et du secret, qui, de fait, est un secret de nature et non point un secret de convention.

- Vous avez donné une large place dans le Cahier aux rêves et prémonitions métapolitiques de Jean Parvulesco.

- André Murcie: En ce qui concerne le domaine politique, nous avons republié dans le Cahier, un ensemble d'articles de géopolitique que Parvulesco publia naguère dans le journal Combat et qui eurent à l'époque un rententissement tout à fait extraodinaire. Ce fut, à dire vrai, une occasion de polémiques furieuses. A la lumière d'évènements récents, concernant la réunification de l'Allemagne, les changements intervenus à l'Est, ces articles retrouvent brusquement une actualité brûlante. Il semblerait que seul celui qui expérimente les avènements de l'âme soit destiné à comprendre les évènements du monde. Ainsi des études comme L'Allemagne et les destinés actuelles de l'Europe ou encore Géopolitique de la Méditerranée occidentale donnent à relire les évènements ultérieurs dans une perspective différente.

- Le Cahier s'enrichit aussi des reflexions peu banales de Parvulesco sur le cinéma.

- Luc-Olivier d'Algange: Je crois que nous mesurons encore mal l'influence de Jean Parvulesco sur le cinéma français et européen. On sait qu'il fut personnage dans certains films de Jean-Luc Godard - en particulier dans A bout de souffle, et qu'il fut aussi, par ailleurs, acteur et scénariste. A cet égard, le Cahier contient divers témoignages passionnants concernant, plus particulièrement, Jean-Pierre Melville et Werner Schrœter dont nul, mieux que l'auteur des Mystères de la villa Atlantis, ne connait les véritables motivations.

Il nous propose là une relecture cinématographique dans une perspective métapolitique qui dépasse de toute évidence les niaiseries que nous réserve habituellement la critique cinématographique.

- André Murcie: L'intérêt extrême des témoignages de Jean Parvulesco concernant l'univers du cinéma est d'être à la fois en prise directe et prodigieusement lointain. C'est à dire, en somme, de voir le cinéma de l'intérieur, comme une vision, en sympathie profonde avec le cinéaste lui-même, et non point telle la glose inapte d'un quelconque cinéphile. C'est ainsi que Nietzsche ou Thomas Mann parlèrent de Wagner.

- D'autres textes, publiés dans ce Cahier ont également cette vertu du témoignage direct, qui nous donne à pressentir une réalité singulière. Ainsi en est-il des récits portant sur Arno Brecker et Ezra Pound.

- Luc-Olivier d'Algange: J'ai été pour ma part très sensible à l'hommage que Jean Parvulesco sut rendre à Ezra Pound dont Dominique de Roux disait qu'il n'était rien moins que «le représentant de Dieu sur la terre». Hélas, cette recherche de la poésie absolue était jusqu'alors mal comprise, livrée aux maniaques du «travail du texte» et autres adeptes du lit de Procuste, acharnés à faire le silence sur les miroitements italiens de l'œuvre de Pound.

Cette italianité fit d'alilleurs d'Ezra Pound une sorte d'apostat, alors que, par cette fidélité essentielle, il rejoignait au contraire, au-delà des appartenances spécifiantes, sa véritable patrie spirituelle qui, en aucun cas ne pouvait être cette contrée où Edgard Poe et Lovecraft connurent les affres du plus impitoyable exil.

Mais je laisse la parole à Jean Parvulesco lui-même: «Ce qu'Ezra Pound, l'homme sur qui le soleil est descendu, cherchait en Italie, on l'a compris, c'est le Paradis. Toscane, Ombrie, Ezra Pound avait accédé à la certitude inspirée, initiatique, abyssale, que le Paradis était descendu, en Italie, pendant le haut moyen âge et que, très occultement, il s'y trouvait encore. Pour en trouver la passe interdite, il suffisait de se laisser conduire en avant, aveuglément - et nuptialement aveuglé - par la secretissima, par une certaine lumière italienne de toujours ».

Propos recueillis

par Hugues Rondeau.

Cahier Jean Parvulesco, 350 pages, Nouvelles Littératures Européennes, 1989.

Luc-Olivier d'Algange, né en 1955 à Göttingen (Allemagne) a publié :

Le Rivage, la nuit unanime (épuisé)

Médiances du Prince Horoscopale (Cééditions 1978)

Manifeste baroque (Cééditions, 1981)

Les ardoises de Walpurgis (Cahiers du losange, 1984)

Stances diluviennes (Le Jeu des T, 1986)

Heurs et cendres d'une traversée lysergique (Le Jeu des T, 1986)

Co-fondateur, avec F.J Ossang, de la revue CEE (Christian Bourgois éditeur)

Rédacteur de PICTURA EDELWEISS et PICTURA MAGAZINE

Textes parus dans :

Recoupes; Erres; L'Ether Vague; CEE; Encres Vives; Phé; Libertés; Sphinx; Evasion; Le Miroir du Verbe; Dismisura; Bunker; Le Cheval rouge; Devil-Paradis; Anthologie de la poésie initiatique vivante; Claron; Le Jeu des Tombes; Question de; Vers la Tradition; La Poire d'Angoisse; Camouflage; Strass-Polymorphe; Phréatique, Asturgie-Onirie; Pictura; Mensuel 25; Matulu, Place royale, L'Autre Monde.

André Murcie né en 1951

- Poèmes de poésie (1967-1985)

- Poème pour la démesure d'André Murcie

- Poèmes de la démesure (Work in progress).

00:05 Publié dans Jean Parvulesco | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : entretiens, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, jean parvulesco |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 08 décembre 2008

Le retour de J. d'Arribehaude

Le retour de Jacques d’Arribehaude

Dans la nouvelle livraison de son journal, qui englobe la première moitié des années 80, Jacques d’Arribehaude écrit ceci qui mérite d’être relevé : « En fin de compte, je n’aimerais pas être considéré, uniquement, pour les propos, si remarquables soient-ils, que j’enregistrais à Meudon auprès de Céline peu avant sa mort. Je sais ma dette envers Céline, j’admire son génie visionnaire et pamphlétaire, mais mon vrai modèle est Saint-Simon. Je ne prétends évidemment pas me situer à son niveau, et loin de moi l’idée d’établir une quelconque échelle de valeurs artistiques et littéraires, mais Saint-Simon, en décalage complet avec son siècle comme je le suis avec mon époque, avait résolu de s’adresser à d’autres générations que la sienne, et de s’en remettre à la providence pour être lu et reconnu bien après sa mort. » Et de préciser : « Je m’attache à cet exemple parce qu’il m’offre un espoir, qu’il me reste une œuvre à écrire, susceptible de quelque intérêt par la suite, et que je garde obstinément au fond du cœur, moi aussi, la foi de mon enfance. » S’il est vrai que Jacques d’Arribehaude n’est connu de la plupart des céliniens que pour les entretiens que le grand homme voulut bien lui accorder, à lui et à son complice Jean Guenot, il est aussi apprécié de quelques amateurs d’écrits intimes pour cette somme foisonnante composée de plusieurs opus aux titres évocateurs : Une saison à Cadix, L’encre du salut, Complainte mandingue, Le royaume des Algarves, Un Français libre et, à présent, S’en fout la vie. L’auteur nous apprend que ces mots figuraient sur de grands écriteaux pavoisant certains véhicules surchargés pour défier l’adversité le long des pistes d’Afrique noire. Cette expression correspond aussi, on l’aura compris, à la manière aventureuse et désinvolte avec laquelle l’auteur a mené sa propre existence.

À défaut de rencontrer au moment de sa sortie un succès de librairie, cette œuvre a été saluée par la critique. Ainsi, Pol Vandromme : « Ce journal est d’un homme libre. Libre devant les intimidations du siècle comme devant celle des mantes religieuses et des benêts pâmés. Libre comme on a désappris à l’être aujourd’hui : en esprit fort et en vivant magnifique. » On peut parier que, dans quelques années, il se trouvera de fervents lecteurs de Jacques d’Arribehaude comme aujourd’hui on en compte de Paul Léautaud, même si leur univers n’est en rien comparable. Le premier, grand voyageur, fut un amoureux impénitent ; le second, sédentaire résolu, se révéla un sentimental refoulé, prônant avec conviction le seul amour sensuel. Rien de commun avec Arribehaude, chantre de l’amour absolu : « Je ne suis sensible, qu’au naturel du désir – et du plaisir – librement partagés dans la simplicité et la pureté d’une émotion réciproque, entre deux êtres qui s’aiment vraiment ». Impossible, quand on le lit, de ne pas trouver attachant ce diariste sensitif. Surtout lorsqu’il nous confie avec une franche ingénuité ses désarrois sentimentaux ou son refus du carriérisme dans ce monde de la télévision qui en est l’exemplaire illustration. Comme Léautaud, c’est un rêveur épris d’indépendance et de liberté. Autre point commun : le style, superbe et délié, d’un naturel parfait. Au risque de contrarier l’auteur – mais la nature de ce bulletin a ses contraintes –, comment ne pas constater que Céline occupe, une fois encore, une place de choix dans ce volume alors qu’il est bien éloigné le temps où l’auteur gravissait la route des Gardes pour recueillir les propos désabusés du génial anachorète. Nulle complaisance envers lui dans ce journal ; il relève ses propos très durs envers Robert Brasillach et l’équipe de Je suis partout. « Même attitude rageuse de Céline à l’égard de Drieu, mis par lui dans le même sac que Brasillach, coupable de n’avoir songé qu’à se livrer ou au suicide », ajoute-t-il. Lisant le journal de Jünger, il note que « le Paris où il lui était si plaisant de flâner à sa guise avec le plus grand détachement, de rencontrer un petit nombre de merveilleux amis, de garder, malgré la guerre, sa fidélité à cet idéal chrétien et chevaleresque que je m’obstine moi-même à respecter depuis l’enfance, tout cela me touche. Mais il n’a manifestement pas compris Céline et l’a rejeté, ce qui surprend quand on le voit par ailleurs sensible à l’œuvre de Léon Bloy qui fut un écorché et un imprécateur de même espèce. »

Ne dédaignant pas les propos politiquement (très) incorrects, il relate un déjeuner chez Jean et Monette Guenot, en compagnie de Pierre Monnier et de Maurice Ciantar. À propos de celui-ci, il souligne que « rien, dans son apparence, sa tenue stricte et soignée, qui puisse déceler la bohème anarchique et désordonnée de ses premiers textes, et voilà que, l’âge venu, nous aboutissons aux mêmes conclusions. La décomposition de l’Occident est conforme aux visions prophétiques de Céline et justifie ses pamphlets sur l’impuissance des démocraties, leur niaiserie bénisseuse dans l’incapacité d’admettre la pérennité du mal et la nécessité de s’en préserver pour que le progrès technique cesse d’être un leurre et un instrument de crétinisation définitive de l’espèce humaine ». La maîtresse de maison n’est pas en reste qui « confie, en souriant que, de tout Céline, elle admirait par-dessus tout la puissance et la verve des pamphlets. » Revenant sur le sujet peu de temps après, celui qui rallia à dix-huit ans les « Forces Françaises Libres » écrit : « Je ne dissimule pas l’horreur du nazisme, mais je comprends que, dans le chaos économique, la corruption et la misère des années 20 en Allemagne, il ait pu naître, faire illusion, et séduire par ses réformes sociales non seulement le peuple, mais aussi la fine fleur de grands esprits, philosophes, artistes, savants, intellectuels de tous bords célèbres dans le monde entier, et dont l’énumération serait longue. Et je comprends mieux les hurlements de Céline contre une guerre que nous ne pouvions que perdre et que nous aurions pu et dû éviter, l’objectif d’Hitler étant essentiellement l’espace russe, son fameux Lebensraum, où il était voué à l’usure et à l’échec. » Comparant Céline à Drieu, il relève, après avoir relu Gilles, qu’il y avait « une belle naïveté dans les attitudes de Drieu devant la guerre. Il est très loin ici de Céline, qui a osé rire et faire rire à propos de sa frousse éperdue face aux boucheries inconcevables de 14-18, et sa volonté forcenée de s’y soustraire. C’est cela, qui a manqué à Drieu. La vraie distance qui permet l’humour et peut faire de toute tragédie une farce. Du moins admirait-il Céline et lui rendait-il hommage, là où, on y revient, un autre combattant de 14-18, Jünger, n’a ressenti devant Céline que roide incompréhension, aversion spontanée, haine viscérale. » Certains diraient que ce fut sans doute réciproque. S’il n’a jamais rencontré Jünger, l’auteur a bien connu Dominique de Roux qui « se plaisait à croire que ce monde n’est fait que d’apparence et que, très loin de l’apparence, la réalité du pouvoir appartient à un petit nombre d’initiés très secrets, qu’il se piquait de découvrir. À la source de la puissance créatrice et visionnaire de Céline, il voyait une importance démesurée dans l’appartenance aussi fugitive que superficielle de l’auteur du Voyage aux services secrets durant son séjour à Londres en 1916. Il en rêvait tout haut. Il aurait pu en parler des heures. » À mettre en parallèle avec cette interview télévisée que Dominique de Roux fit de Marcel Brochard ; la période londonienne l’intriguait de toute évidence. Mais Brochard, n’ayant connu Louis Destouches qu’à partir de l’époque rennaise, soit quatre ans plus tard, laissa le fondateur des cahiers de L’Herne sur sa faim…

On a parfois commenté sur un ton désapprobateur le refus de Céline, à la fin de sa vie, de voir ses petits-enfants. Nul blâme ici : « Je comprends Céline d’avoir concentré ses faibles forces et ses émotions jusqu’au refus de tout contact avec sa fille et ses petits-enfants. Il n’avait d’autre choix que de les sacrifier à son œuvre, s’il voulait l’achever. Même chose pour Proust, qui fut le vide autour de lui pour terminer fébrilement avant de mourir les ultimes pages de la Recherche et du Temps retrouvé. » Comme on le voit, les résonances de l’œuvre célinienne sont nombreuses dans ce journal. Mais celui-ci vaut surtout par sa peinture acerbe du milieu télévisuel ébranlé par l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. Sa valeur tient aussi au fait que Jacques d’Arribehaude n’enjolive jamais, ne dissimule rien du mal-être qui l’étreint, des joies intenses mais éphémères, des déboires sans cesse renouvelés et de cette quête si difficile de la sérénité.

Marc LAUDELOUT

Jacques d’ARRIBEHAUDE, S’en fout la vie, The Book Edition, 2008, 418 pages (25 €, franco). On peut commander ce livre sur Internet : www.thebookedition.com ou auprès de Pierre-Vincent Guitard, 76 bd Saint-Marcel, 75005 Paris.

Les volumes précédents du journal ont été édités à L’Age d’homme, où l’on trouve aussi la réédition de ses deux plus beaux romans, Semelles de vent (1959) et Adieu Néri (Prix Cazes, 1978).

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 06 décembre 2008

Bulletin célinien n°303/Déc. 2008

00:08 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Autolâtre et stupide

Autolâtre et stupide

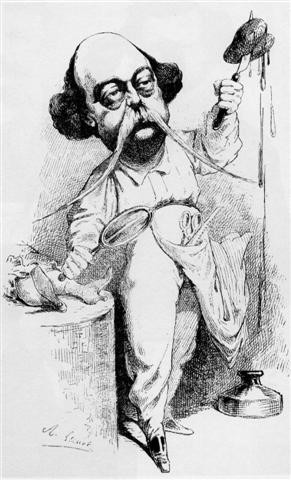

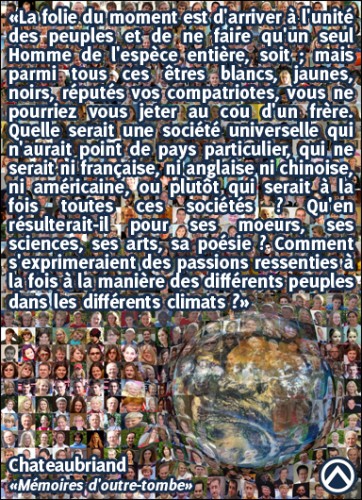

« C’est une chose curieuse comme l’humanité, à mesure qu’elle se fait autolâtre, devient stupide ».

Gustave FLAUBERT, Lettre à Louise Colet, 26 mai 1853.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, psychologie, réflexions personnelles |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 04 décembre 2008

L'anarchisme de droite dans la littérature contemporaine

L'anarchisme de droite dans la littérature contemporaine

par Jacques d'ARRIBEHAUDE

A l'origine d'un esprit de révolte qu'il analyse ici re-marquablement, François Richard évoque les baro-ques et les libertins du XVIème et du XVIIème sièc-les, diversement suspects aux pouvoirs en place et dé-jà "non conformes". Il signale à juste titre la "Sa-ti-re Ménippée", mais, très vite, en vient à son vrai sujet, qui tient à l'esprit et au rôle de ceux qu'il ran-ge parmi les anarchistes de droite de la fin du siècle dernier à nos jours. "En fait, écrit-il, l'anarcho-droi-tis-me se révolte contre la montée et la tentative d'in-car-nation des idéaux démocratiques, mais cette op-po-sition n'englobe pas sa pensée dans son entier. El-le n'en est qu'un des aspects: sur cette humeur ré-tive, ce refus viscéral, croît et se développe une atti-tude philosophique globale qui, dans sa lucidité, sa vio-lence et son appétit de liberté, a engendré l'un des flamboiements littéraires les plus contestés et les plus impressionnants de ce temps".

Soutenu par un excellent choix de citations, le livre s'ar-ticule en six chapîtres de lecture aisée et capti-van-te, qui vont du "refus de la démocratie" à la "chas-se à l'absolu". Il est évident que la révolution de 89, dont les masses se voient sommées, à leurs pro-pres frais de contribuables, de célébrer le bicente-naire, est ici une charnière, un point de rupture fon-damental. Parmi beaucoup d'autres, on peut retenir cette appréciation de Léautaud: "Au total, une bande de coquins et d'imbéciles sans en excepter un seul... Voilà pourtant ce qu'on glorifie, voilà les créateurs de la France, de la France d'aujourd'hui, les précur-seurs des bavards et des sots qui nous gouver-nent...". Drumont avait déjà parfaitement constaté que "la Société fonctionnant en mode subversif, tout ce qui semblerait devoir protéger les honnêtes gens concourait en réalité à assurer aux gros voleurs le succès d'abord, l'impunité ensuite". La caractéristi-que de tous ces hommes que leur forte individualité sé-pare et rend parfois hostiles les uns aux autres, c'est le refus des mots creux, des abstractions gro-tes-ques imposées comme valeurs suprêmes du Pro-grès à majuscule et d'une république considérée par Léon Bloy comme "le droit divin de la médiocrité absolue". C'est aussi, dans un siècle où l'idéal se ré-duit de plus en plus à "la même chose pour tout le monde", l'appel spontané à la contradiction et la vo-lonté farouche de rejeter les crédos de plus en plus suspects, les vulgates les plus agressivement niaises d'une intelligentsia aussi sotte que perverse en ses pe-sants rabâchages. On conçoit dans ces conditions le cri de Nimier et de quelques autres, qui eurent vingt ans en 45. "Plus l'Apocalypse s'est rappro-chée de l'Allemagne et plus elle est devenue ma pa-trie". On conçoit aussi que, dans l'asphyxie du confor-misme ambiant, étayé d'un appareil judiciaire et po-licier parfaitement au point, appuyé à tous les cré-neaux possibles par des aboyeurs médiatiques, des enseignants abrutis et l'armée socialisante d'une plé-tho-rique fonction publique où nul ne semble avoir jamais vu l'ombre d'un prolétaire, le moindre pro-pos d'un Drumont, d'un Céline, d'un Rebatet, et, plus près de nous, d'un Nabe ou d'un Micberth, soit aussitôt perçu comme une menace intolérable. A l'Est, il y a pour ces criminels les fameux "asiles psy-chiatriques". Dans nos démocraties de progrès, de tolérance et de droits de l'homme, c'est tout simplement l'assassinat par étouffement, piqures d'é-pin-gle, inquisition fiscale, persécutions admi-nistra-tives, incarcération sur motifs fabriqués, le tout dans "ce grand silence de l'Abjection" si bien évoqué ja-dis par Châteaubriand.

De Gobineau à Micberth en passant par Drumont, Bloy, Darien, Léautaud, Daudet, Céline, Rebatet, Mar-cel Aymé, Bernanos et bien d'autres, François Ri-chard éclaire à merveille le talent, la vigueur po-lé-mique et la fécondité d'un courant qui, en dépit de toutes les censures, de tous les éteignoirs, et de l'im-mense peur des bien-pensants de tous bords, appa-raît "comme l'une des tendances politiques, morales et intellectuelles les plus stimulantes de notre moder-ni-té".

Où l'auteur de cette excellente étude s'égare un peu, me semble-t-il, c'est lorsqu'il cite Louis Pauwels en bonne place parmi ces irréductibles briseurs de ta-bous dont il souligne pourtant bien, par ailleurs, le ca-ractère irrécupérable. Certes Pauwels est honni et abreuvé d'injures par les tout puissants foutriquets de ce qu'il nomme si justement la "gauche caviar", qui ne sauraient lui pardonner ses ricanements à pro-pos du "sida mental" dont il les voit atteints. Mais Pauwels est une institution qui se recommande, tout comme ses adversaires et détracteurs, de la démo-cra-tie, de la République, et de l'épilepsie moralisante de nos cardinaux judéo-chrétiens. Je distingue mal le rap-port avec Barbey d'Aurevilly, Léon Bloy, Da-rien, Rebatet, Micberth, etc. Je regrette, en revan-che, que François Richard ait omis de citer Brigneau, Gripari, Marc-Edouard Nabe, Willy de Spens, d'autres peut-être, qui appartiennent, sans conteste, par l'éclat, le talent et le caractère, à cette flamboyante aristocratie de réprouvés qu'il s'est atta-ché à dépeindre. Mais ne boudons pas notre satis-faction dès lors qu'il s'agit là du premier ouvrage sérieux sur un sujet pratiquement tabou jusqu'à ce jour.

Jacques d'ARRIBEHAUDE.

François RICHARD, L'anarchisme de droite dans la littérature contemporaine, PUF (coll. "Littératures mo-dernes"), Paris, 1988, 244 pages, 130 FF.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, anarchisme, anarchisme de droite, droite, conservatisme, lettres françaises, littérature françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 30 novembre 2008

La dictature libérale

La dictature libérale

Analyse de l'ouvrage de Jean-Christophe Rufin (La dictature libérale. Le secret de la toute puissance des démocraties au 20° siècle, J.C. Lattès, Paris, 1994, 313 pages, 119 FF)

Frédéric KISTERS

Imaginez-vous la démocratie comme une jeune vierge craintive, égarée dans une antre peuplées de dépravés? Croyez-vous sa vertu menacée de toutes parts par des êtres lubriques qui ne désirent que son avilissement et sa mort? Craignez-vous qu'elle ne succombe sous les coups d'une horde de barbares ignares et belliqueux? Détrompez-vous!

Le dernier livre de Jean-Christophe Rufin vous démontrera, au travers d'une relecture de l'histoire de ce siècle finissant, que la démocratie libérale, quoiqu'elle se déclare toujours faible et menacée, est en fait aussi puissante que retorse.

En effet, la démocratie libérale présente l'apparence d'un système labile, peu apte aux décisions, déchiré par des tensions et divisions internes. Si ce visage décomposé correspondait à une réalité, nous serions en droit de nous demander par quel miracle une organisation aussi débile aurait non seulement survécu à deux guerres mondiales, ainsi qu'à de multiples séismes socio-économiques, et se serait, de plus, imposée dans la plupart des pays développés?

Les systèmes totalitaires paraissent plus robustes que les démocraties, parce que les pouvoirs de décisions sont concentrés et que la société semble plus homogène et ordonnée. Au contraire, la démocratie libérale possède une multiplicité de centres de décision et elle est agitée par des courants d'opinion contradictoires. En fait, la violence dont font montre les dictatures est le symptôme de la maladie qui les rongent irrémédiablement: ces sociétés, fondées sur l'adhésion inconditionnelle à une idéologie (aussi floue soit-elle), s'épuisent à discipliner leurs citoyens. A l'éradication d'un groupe d'opposants, que les média du pouvoir totalitaire qualifieront de “victoire”, correspond en fait une perte de substance vive, celle d'un groupe d'élite qui avait le courage de se révolter. Les sociétés totalitaires sont, en quelque sorte, masochistes et autophages... tandis que la contradiction anime la démocratie, elle disloque la dictature.

La polymorphie des démocraties constitue un second avantage par rapport aux dictatures: comme Protée, elles peuvent se présenter tour à tour sous des jours divers, en fonction des forces qu'elles rencontrent. Font-elles face à des communistes révolutionnaires, qu'elles enverront des émissaires puisés dans leurs partis communistes nationaux; font-elles face à une dictature d'extrême-droite, qu'elles délégueront l'un ou l'autre chantre de l'ordre; font-elles face à une théocratie musulmane, qu'elles choisiront des immigrés provenant de ces pays ou quelque intellectuel converti à l'Islam. Dans n'importe quelle situation, elles se trouveront toujours des collaborateurs, à l'intérieur d'elles-mêmes ou chez l'ennemi. Par contre, un gouvernement totalitaire est condamné à une certaine franchise, aussi machiavéliques soient ses dirigeants. Un Etat communiste peut se vouloir révolutionnaire et agressif, ou accomodant et pacifique, il demeurera un Etat communiste. Il peut arranger sa mise mais non pas remodeler son visage. Protée, lui, se transforme au gré des circonstances, ou plutôt, du fait de sa structure extrêmement complexe et mobile, il présentera son aspect le plus convenable à son interlocuteur.

Le problème immémorial que les démocraties ont toujours eu à résoudre est celui de la contradiction de la liberté individuelle des citoyens avec la cohésion de la société. La réponse habituelle fut l'instauration d'un contrat social qui mettait fin à l'état de nature en soumettant les hommes à une loi qui bornait leur liberté; le contrat étant garanti par la crainte de la loi. Mais ce système, dérivé de la pensée de Hobbes, oscille sans cesse de l'anarchie au despotisme. En ce sens, la Russie communiste en est un parfait exemple: issue d'une guerre civile, elle se reconstitue sous la férule de Staline, puis régresse et retourne au chaos primordial. En effet, dès que le contrat social est instauré, les hommes s'en vont jouir de la paix et oublient peu à peu les affres de l'état de nature. Ils deviennent nostalgiques et, un jour, désirent retrouver leur paradis perdus comme les écologistes.

L'avatar du Léviathan, la démocratie libérale, a trouvé la parade à ce paradoxe: l'indifférence.

La démocratie libérale ne propose aucune valeur positive, aucun projet; elle se contente de dénoncer les travers de ses adversaires et de proposer à ses sujets la “liberté”, le bien-être matériel, la paix, une réelle immobilité sous une apparente agitation. Dans ce système sans valeurs, et donc sans contrainte, l'homme peut jouir de sa liberté, comme dans l'état de nature. On comprend pourquoi les “droits de l'Homme” ont pris une telle importance dans nos sociétés: ils servent de substitut aux valeurs positives et assurent une cohésion minimale. «La Déclaration des droits de l'Homme, elle, est un socle acceptable. Elle assure à chacun la reconnaissance de son droit au processus de personnalisation, sa capacité d'être un individu et de former quelque regroupement que ce soit avec les autres. Elle est reconnaissance du droit de posséder, de jouir, d'être toujours semblable aux autres et égal, cependant qu'on s'active à être toujours différent et si possible supérieur. La Déclaration des droits de l'Homme permet à la dispersion sociale de s'opérer sans barrière. Le principe de souveraineté du peuple la complète car il permet de réintégrer, le moment venu, cette dispersion par la grâce de majorités numériques» (pp. 274-275).

Si les dictatures nient l'opinion publique, les démocraties, elles, feignent de l'ignorer. La démocratie étant indifférente par rapport aux citoyens, ceux-ci, sentant qu'ils n'ont plus aucune prise sur le système, s'en détachent et recherchent des solidarités de remplacement plus proches d'eux: l'ethnie, la secte, la minorité d'opinion, l'association caritative, etc. La société se subdivise en une nébuleuse de sous-groupes, plus ou moins autonomes, disposant chacun de leur propre “culture”, qui va de la stricte idéologie de certaines sectes, à celle, beaucoup plus diffuse, du “pop/tagg”. Bien sûr, chacun demeure libre de participer à plusieurs de ces mini-sociétés... Toutefois, malgré cette apparente liberté débridée, chaque monade reste liée à l'ensemble. Aussi, «le marginal devient central». Les média ne portent leur attention que sur l'anormal, l'extraordinaire, le déréglé. La crise de la solitude, l'alcoolisme, la drogue, l'aliénation, la délinquence, les émeutes de banlieue, etc. ne sont pas les symptômes d'une maladie mortelle pour la démocratie, mais des signes de son fonctionnement normal! Chaque fois que les média évoquent ces phénomènes marginaux, ils les réintègrent au centre même de la démocratie. La machine fonctionne comme une immense pompe aspirante-refoulante.

Dans l'Empire romain, l'essentiel de l'armée stationnait aux frontières pour contenir les barbares. Lorsqu'une crise politique interne survenait, tels généraux d'armée se muaient en prétendants au trône impérial et l'on voyait bientôt deux, trois ou quatre colonnes armées converger vers Rome, le cœur de l'Empire, que personne ne défendait. Le vainqueur accédait au trône en gravissant quelques tas de cadavres et, ayant ainsi renouveler l'élite dirigeante par un apport de sang neuf, perpétuait le principat.

Dans nos démocraties libérales, les groupes révolutionnaires habitent aussi dans les confins de la société, mais il n'existe pas de centre géographique vers lequel les armées pourraient marcher triomphalement, point de citadelle à prendre d'assaut, juste un vaste et morne marécage où s'enlise tout véritable idéal, où l'homme révolté ne peut qu'errer sans jamais trouver le moindre exutoire à sa rage. Par contre, sa simple existence entretient le mythe de la menace.

A cette indifférence interne aux nations s'ajoutent l'internationalisation du monde libéral. Tant du point de vue économique que du point de vue politique, les centres de décision tendent à se déplacer vers des organismes internationaux voire «universels», alors que les peuples ne peuvent agir qu'au niveau national. Le pouvoir leur échappe encore un peu plus. Sur ce point, il nous semble que Rufin simplifie le processus: jusqu'à présent, ces institutions (UNESCO, GATT, CEE, ALENA, etc.) n'existent que par délégation; les décisions sont prises par les représentants des Etats qui y siègent; les finances sont des subsides octroyés et non des ressources propres; les soldats de l'ONU sont des militaires des armées nationales affublés d'un casque bleu. Par contre, il est vrai, et fréquent, qu'un gouvernement national peut faire passe une loi en prétextant qu'elle est la conséquence d'une décision émanant d'une institution “supérieure”, dans laquelle il possède un poid et des voix. Les organismes internationaux ne décident de rien, il servent de caution.

La démocratie vit de la menace qui masque sa force. Elle en a besoin pour maintenir sa cohésion. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis, qui possédaient à eux seuls la moitié de la richesse mondiale et contrôlaient la moitié du globe, firent pourtant mine de craindre l'URSS, qui sortait exténuée du conflit. Cette URSS constituait un partenaire idéal, juste assez fort pour effrayer, juste assez effrayant pour que peu d'Occidentaux y adhérassent. Le monstre joua bien son rôle durant les années 50, mais à la fin de la décennie suivante, il devint évident qu'il s'essoufflait, surtout du point de vue économique. Les démocraties libérales maintinrent encore durant quelques années ce précieux ennemi en vie, sous perfusion (du blé et de l'argent). Pour palier à son anémie, on sortit divers opposants des goulags afin qu'ils témoignassent en Occident des horreurs du régime. Lorsque l'ours défuncta définitivement, les démocraties libérales se mirent en quête d'une menace de remplacement.

Elles se tournèrent d'abord vers un élément pré-existent, qu'elles avaient jusque là tenter d'assimiler au marxisme: l'écologie politique. En effet, celle-ci, à ses débuts, vitupérait contre le société de consommation et réclamait une «croissance zéro». Elle s'attaquait, comme le marxisme, à un rouage essentiel de la machine libérale: le marché. La convergence des discours écologistes et communistes sur la paix, favorisait aussi cet amalgame. Les écologistes se disaient prêts à accepter une capitulation au nom de la paix («Plutôt rouge que mort»). Plus tard, l'écologie renvoya capitalistes et marxistes dos à dos, en dénonçant leur culte commun de la production.

Mais, peu à peu, le libéralisme réussit à substituer l'idée de «croissance propre» à celle de «croissance zéro». Nos savants proposèrent des solutions pour limiter la consommation de matières premières, recycler les déchets, diminuer les rejets dans l'atmosphère... La technologie venait au secours de l'écologie. La «science» redevenait une valeur positive et l'écologie devenait une science. Il n'était plus nécessaire de renoncer au «progrès» ni de retourner aux mœurs de nos ancêtres cavernicoles. Dès lors, les écologistes se scindèrent en deux tendances: les réalistes et les radicaux; les premiers consentaient à s'allier avec les classes dirigeantes, les seconds demeuraient des activistes. Les radicaux conservaient un rôle utile en tant qu'ils maintiennent l'image de l'Apocalypse écologique, aidés en ce sens par les médias, toujours férus de sensationnel. Mais le mouvement, affaibli par cette saignée, n'était plus dangereux. On avait déjà assisté au même phénomène de scission avec les communistes entre les deux guerres, les moins virulents formant les partis «sociaux-démocrates» désireux autant d'amender le système que d'y participer; la minorité se regroupant dans des partis communistes, interdits de pouvoir et trop faibles pour renverser le régime (surtout qu'ils avaient les mains liées par l'URSS elle-même, pour des raisons tactiques).

Néanmoins, cette nouvelle menace ne comblait pas à elle seule le vide laissé par l'URSS. On y joignit donc le «Sud» et l'«exclusion».

L'image du Sud comme ennemi s'est formé bien avant l'effondrement de l'URSS. Durant la guerre froide, certains de ces pays étaient devenus communistes, d'autres menaçaient l'Occident d'embargo sur le pétrole, tandis que quelques-uns produisaient de la drogue, poison nécessaire aux marginaux engendrés par la société libérale. A cela s'ajouta, plus tard, la menace islamique. L'Islam domine d'importantes populations à la démographie galopante, son avant-garde s'est déjà infiltrée dans nos pays aux frontières poreuses, certains des gouvernements islamiques soutiennent des mouvements terroristes, dont ils négocient l'activité avec les démocraties. Mais ce nouvel ennemi manque de crédibilité, aux yeux de Rufin; son unité politique n'est pas encore réalisée et il ne possède pas d'armement de haute technologie.

Enfin, il reste la menace de l'exclusion, de la marginalité que nous avons évoqué plus haut. Les trois remplacent tant bien que mal celle de l'URSS.

Ainsi, ce système qui tire son nom du mot “liberté” «s'impose à ceux-là mêmes qui la refusent le plus sans pourtant les empêcher d'agir contre elles. La plus extrême révolte y est possible: elle n'en nourrit pas moins le système qu'elle est censée détruire. Toutes les oppositions en démocratie sont tournées à son profit et ceux qui visent à sa plus radicale destruction sont les plus utiles ouvriers de son développement» (p. 20). C'est «une dictature dans la mesure où elle s'impose à tous, y compris ceux qui la refusent» (p. 301). Aussi le danger qui menace réellement la démocratie n'est pas de ceux que nous venons d'égréner... La démocratie risque de mourir par manque d'idéal et non pas de périr assassinée par des révolutionnaires. Rufin en conclut que la seule fonction éthique est la dissidence, l'utopie, car la révolte anime le système.

Les révolutionnaires doivent donc savoir que s'ils gagnent la bataille ou s'ils meurent sous les coups de la répression, ils auront contribué à une création.

Néanmoins, l'assertion de Rufin appelle trois remarques. Premièrement, même si le système libéral est un des plus résistant que l'Histoire ait connu, il n'est pas immortel. Deuxièmement, comme le remarque l'auteur lui-même, il existe des systèmes idéologiques inassimilables par la démocratie. Rufin cite l'Allemagne nazie qui ne faisait pas un bon partenaire menaçant parce qu'elle était à la fois trop proche et trop éloignée du système démocratique: contrairement à l'URSS, elle conservait le dynamisme économique du capitalisme, mais son aspect nationaliste, belliqueux et instable l'éloignait irrémédiablement du libéralisme. Enfin, si un jour, pour les ennemis radicaux de ce système, qu'ils soient écologistes, fascistes, communistes, etc. rassemblaient leurs forces éparses, ils lui asséneraient un coup mortel, car, jusqu'à présent, le libéralisme contrôle ses menaces en les divisant. C'est pourquoi, sans doute, les journalistes parisiens s'effraient tant à l'idée d'une alliance «brune-rouge» (mais ils ont oublié le «vert»...).

Frédéric KISTERS.

00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libéralisme, france, lettres françaises, politique, libéralisme, démocratie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 29 novembre 2008

Céline dans la presse: approximations et légendes

Céline dans la presse : approximations et légendes

C’est naturellement la foisonnante actualité éditoriale sur Céline qui suscite à chaque fois un important dossier de presse. Ainsi, le livre Céline à Bezons a encore récolté quelques articles, dont un signé de l’historien de cinéma, Philippe d’Hugues. Il relève que « l’activité du docteur Destouches a occupé dans la vie de l’écrivain un temps plus important que celui qu’il consacra à son œuvre littéraire » ¹. Pas tellement plus important en fait, car, pratiquant une médecine de dispensaire, il bénéficiait de pas mal de temps libre. Ainsi, à Clichy, il officiait tous les jours une heure et demie en fin d’après-midi et à Bezons, il ne consultait que trois après-midi par semaine. Les contraintes de l’exil firent qu’il dût abandonner la profession dès l’âge de 50 ans. Il ne la reprit très épisodiquement que pour quelques années, de 1953 à 1959 afin de pouvoir bénéficier d’une pension de retraite. Tout cela est bien connu des céliniens...

Frédéric Saenen note que « David Alliot semble avoir trouvé un juste milieu entre approche littéraire de pointe et de proximité. Son travail, cela devient coutume, ravira les amateurs comme les spécialistes. Qui se grattent déjà le crâne en se demandant quelle surprise leur est réservée pour la prochaine fois... » ². Entre-temps, on la connaît : cet album iconographique sur Céline au Danemark, réalisé en collaboration avec François Marchetti, dont nous reproduisons ci-contre la préface de Claude Duneton qui situe bien le climat politique de l’immédiat après-guerre.

Le recueil d’articles de Philippe Alméras, Sur Céline, a suscité un dossier de presse nettement moins consistant. On y relève une erreur d’ordre biographique commise par Joël Prieur : « Contrairement à ce que montre l’image d’Épinal, l’essentiel de la carrière médicale de Céline s’effectue à Genève, en Amérique et en Afrique, dans le cadre de missions officielles pour ce qui deviendra l’OMS » ³. Or, chaque lecteur de ce bulletin sait que le docteur Destouches ne travailla que quatre ans pour la Société des Nations. En fait, on n’en finirait pas de relever toutes les erreurs ou approximations relatives à Céline dans la presse. Ainsi, la revue Europe, au glorieux passé stalinien, rendant compte de la énième réédition de Nausée de Céline, conclut en l’estimant « indispensable pour contribuer à démystifier le discours trompeur des hagiographes inconditionnels de l’auteur du Voyage (qui fut aussi, faut-il le rappeler, le délateur de Robert Desnos…) » 4. Jean-Paul Louis a naguère fait litière de cette accusation. Rappelons seulement que la polémique Desnos-Céline, dans le journal collaborationniste Aujourd’hui (qui employait RD), date de février 1941 et que Desnos fut arrêté trois ans plus tard.

Commentant l’éviction de Céline de la médiathèque André-Malraux de Strasbourg (voir en page 3), Claude Lorne note avec ironie que ces actes de censure « ne sauraient concerner Louis Aragon qui, dans ses poèmes, célébrait “le Guépéou nécessaire de France” (…) ni Jean-Paul Sartre qui professait que “tout anticommuniste est un chien” 5.

Marc LAUDELOUT

1. Philippe d’Hugues, « Céline-Destouches, 1940-1944 », La Nouvelle Revue d’Histoire, septembre-octobre 2008.

2. Frédéric Saenen, « “Chanter Bezons, voici l’épreuve !” », La Presse littéraire, septembre-octobre-novembre 2008.

3. Joël Prieur, « Céline ou la politique des chromosomes », Minute, 30 juillet 2008.

4. Ménaché, « Notes de lecture. Jean-Pierre Richard : “Nausée de Céline” », Europe, mai 2008. Voir Jean-Paul Louis, « Desnos et Céline, le pur et l’impur », Histoires littéraires, janvier-février-mars 2001 & Marc Laudelout, « D comme diffamation », Le Bulletin célinien, novembre 2002.

5. Claude Lorne, « Chronique de la censure citoyenne », Rivarol, 3 octobre 2008.

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, france, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 24 novembre 2008

La Fontaine: le savetier et le financier

Jean de la Fontaine : Le savetier et le financier

Un savetier chantait du matin jusqu'au soir:

Un savetier chantait du matin jusqu'au soir:

C'était merveille de le voir,

Merveille de l'ouïr: il faisait des passages,

Plus content qu'aucun des sept sages.

Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or,

Chantait peu, dormait moins encore.

C'était un homme de finance.

Si sur le point du jour parfois il sommeillait,

Le Savetier alors en chantant l'éveillait;

Et le Financier se plaignait

Que les soins de la Providence

N'eussent pas au marché fait vendre le dormir,

Comme le manger et le boire.

En son hôtel il fait venir

Le chanteur, et lui dit: or, ça, sire Grégoire,

Que gagnez-vous par an ? Par an ? ma foi, monsieur,

Dit avec un ton de rieur

Le gaillard Savetier, ce n'est point ma manière

De compter de la sorte; et je n'entasse guère

Un jour sur l'autre: il suffit qu'à la fin

J'attrape le bout de l'année:

Chaque jour amène son pain.

Et bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée?

Tantôt plus, tantôt moins: le mal est que toujours,

(Et sans cela nos gains seraient assez honnêtes)

Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours

Qu'ils faut chommer: on nous ruine en Fêtes.

L'une fait tort à l'autre: et monsieur le Curé,

De quelque nouveau Saint charge toujours son prône.

Le Financier riant de sa naïveté,

Lui dit: je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône.

Prenez ces cent écus: gardez-les avec soin,

Pour vous en servir au besoin.

Le Savetier crut voir tout l'argent que la terre

Avait, depuis plus de cent ans,

Produit pour l'usage des gens.

Il retourne chez lui: dans sa cave il enserre

L'argent et sa joie à la fois.

Plus de chant: il perdit la voix

Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines.

Le sommeil quitta son logis,

Il eut pour hôtes les soucis,

Les soupçons, les alarmes vaines.

Tout le jour il avait l'oeil au guet: et la nuit,

Si quelque chat faisait du bruit;

Le chat prenait l'argent. A la fin le pauvre homme

S'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus.

Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme,

Et reprenez vos cent écus.

Jean de la Fontaine, Le savetier et le financier, Fable II, Livre Huitième.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, fables, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 13 novembre 2008

J. Parvulesco: Reconnaître le Pôle indien du Grand Continent Eurasiatique

ARCHIVES DE "SYNERGIES EUROPEENNES" - 1996

Jean PARVULESCO:

Reconnaître le Pôle Indien du Grand Continent Eurasiatique

Nos thèses géopolitiques sont désormais parfaitement connues, qui ouvrent le concept de la plue Grande Europe franco-allemande —le Pôle Carolingien— aux espaces eurasiatiques décisionnels de la Grande Sibérie et du "Projet Continental Grande-Sibérie" (PCGS), du Japon et de l'Inde, à la perspective révolutionnaire totale de ce que nous avons nous-mêmes su appeler l'Empire Eurasiatique de la Fin. A l'heure présente, l'axe fondamental de la politique eurasiatique franco-allemande apparait comme étant oriénté —et d'une manière particulièrement accentuée avec le retour du gaullisme au pouvoir— vers l'Inde, et partant, vers les nouvelles relations spéciales, aussi actives que profondes, en train de s'établir —souterrainement encore, mais comment faire autrement en temps de déréliction— entre la France gaulliste et l'Inde en marche vers l'émergence à terme rapproché de son nouveau Réveil National, voire de son Eveil Final. J'entends des relations spéciales destinées à forger en avant un autre destin du Grand Continent Eurasiatique, un autre destin de future politique planétaire impériale de celui-ci, et dont notre génération se doit à l'heure actuelle d'assumer héroïquement la nomination tragique et toutes les charges révolutionnaires de terrain. Car, devant faire face nuptialement au Pôle Carolingien, il est né, à présent, le Pôle Indien, réminiscence de l'Anabase initiatique de notre Alexandre le Grand, et de la haute lumière aryenne et védique d'avant l'obscurcissement de l'être en nous, et il se développe, inexorablement, au cœur même du mystère vivant de l'histoire mondiale à sa fin.

Aussi n'avons-nous plus à le cacher, des forces supérieures sont déjà à l'œuvre, dans notre camp et même hors de notre camp, des forces que l'on doit considérer, pour le moment, comme essentiellement occultes, des forces révolutionnaires mises en convergence par une nouvelle sommation polaire de l'histoire mondiale et qui, toutes, se trouvent engagées en avant dans le cadre du nouveau processus impérial planétaire dont le rapprochement franco-indien proposé, aujourd'hui, par le gaullisme visionnaire plus ou moins déjà en place à Paris, se veut le symbole ardent, la poussée d'avant-garde décisive, conçue pour qu'elle entraîne le reste, avec elle, et tout avec elle, vers les ultimes accomplissements de sa propre définition d'elle-même, et celle-ci déjà à l'œuvre, partout. Voir, à ce sujet, le travail de définition en profondeur, définition en termes de géopolitique impériale et révolutionnaire de l'actuelle histoire active du monde, auquel je me suis moi-même livré dans un récent entretien avec Mary de Rougement, Francis Mader et Nicolas Beaujolin, entretien publié par Vouloir, Bruxelles, 1995, sous le titre Pourquoi la Géopolitique?, ainsi que tout le faisceau d'approches géopolitiques de combat dont Vouloir s'est fait le véhicule européen privilégié, et qui se trouve en plein développement.

Ainsi se fait-il que, pour nous autres, tout ce qui tend à s'opposer au projet grand-continental révolutionnaire eurasiatique en cours —et plus particulièrement au rapprochement contre-stratégique transcendantal de la France et de l'Inde constituant déjà les fondations vives, irradiantes, l'axe central de toute politique grande-continentale eurasiatique, actuelle et à venir— nous apparaît comme une démarche subversivement concertée contre nous-mêmes, dont il faut que nous prenions immédiatement toutes les mesures visibles et cachées, pour mieux pouvoir en neutraliser la manifestation interceptée, et l'anéantir sur place.

Nous sommes en état de guerre politique totale pour la libération ontologique du Grand Continent et pour la domination finale du monde et de l'histoire finale du monde à sa fin, et tout ce qui fait obstacle à notre volonté impériale d'être et de liberté, à notre volonté de liberté ontologique et cosmique, doit être anéanti, et le sera en temps utile.

Quelles responsabilités pour l'actuelle crise stratégique franco-indienne?

La vigilance, une extrême vigilance de chaque instant, nous semble donc plus que jamais a l'ordre du jour. Car ce n'est quand même pas pour rien que le gouvernement du Premier Ministre indien Narasimha Rao s'est vu dans l'obligation d'annuler —au dernier moment— la réunion, prévue pour novembre 1995, de la "Comission Economique Franco-Indienne", ce qui a également eu pour effet non seulement du suspendre la visite officielle du ministre français de l'Industrie, Yves Galland, mais aussi de bloquer le départ pour New Delhi, organisé, tout comme la visite du ministre de l'Industrie, à l'occasion des travaux de la "Commission Economique Franco-Indienne", d'une cinquantaine de grands patrons représentant les industries françaises de pointe, ainsi que de certains éléments d'encadrement du "Centre National du Patronat Français" (CNPF).

L'attitude négative de la partie indienne, plus que justifiée, aura manifestement été provoquée par le fait que, à l'heure actuelle, le Pakistan négocie —très ouvertement, dans une dialectique de sidération— avec Serge Dassault et les délégations françaises à l'armement et certaines autres, l'achat stratégique, pour un montant de base —qui sera sûrement à revoir ultérieurement à la hausse— d'au moins 5 milliards de francs, de 40 Mirages 2000-F armés du nouveau missile français air-air Mica. Dans les milieux politico-militaires, voire diplomatiques, proches du gouvernement d'Islamabad, on prétend —et l'on va s'évertuer même à ce que cela ne tarde pas trop à se savoir— que le feu vert nécessaire, et même que tous les feus verts ont déjà été donnés par les autorités gouvernementales fransaises compétentes, et que la signature définitive de l'accord final interviendrait avant la fin décembre 1995.

Le fait est donc certain que, grâce aux vecteurs supersoniques ainsi fournis par la France, New Delhi risque de se trouver bientôt à la portée immédiate d'une intervention nucléaire directe du Pakistan: situé à 300 km de la frontière pakistanaise, New Delhi peut être atteinte en 3 minutes par les Mirage 2000-F supersoniques adaptés à la véctorisation des engins nucléaires pakistanais.

Il faut aussi ajouter à cela que le contentieux franco-indien va se révéler déjà alourdi par la fourniture en cours, au Pakistan, de trois sous-marins français conventionnels de la classe Agosta, armés des missiles ultra-modernes SM 39, dernière réalisation majeure de la technologie militaire française actuelle, sous-marins que les chantiers de Cherbourg ont pris en charge pour le compte d'Islamabad.

"Les quinze premiers stagiaires du chantier pakistanais KSEW —l'apprend-on par Le Monde, sous la signature réputée significative de Jacques Isnard— viennent d'arriver à l'arsenal de Cherbourg pour y être formés. D'ici à 1999, deux cent quarante Pakistanais passeront par l'arsenal. L'accord prévoit que le premier sous-marin sera construit à Cherbourg. La coque du deuxième bâtiment sera livrée en tronçons montés par le client. Des sections du troisième sous-marin seront assemblées dans les chantiers au Pakistan" (Le Monde, 28.XII.1995).

L'actuel gouvernement gaulliste de Paris, dont nous connaissons pourtant les orientations géopolitiques et le projet grand-continental révolutionnaire d'avant-garde, entendrait-il donc soutenir, ainsi, ouvertement, et en quelque sorte contre ses propres positions métapolitiques constitutionnelles de base, le dispositif d'encerclement continental de l'Inde et l'investissement stratégique de l'ensemble méridional, océanique, du Grand Continent, par les forces de la ligne du front islamique fondamentaliste, ligne de front supranationale, subversivement engagée, ces forces, sur l'arc de cercle allant des Philippines et du Pakistan jusqu'au Maghreb destabilisé par le même fondamentalisme révolutionnaire, nocturne, antihumain, et dont l'heure s'annonce aussi comme tout à fait proche —soutenue ou non par la Turquie— sur le flanc Sud des espaces en refondation politique totale ayant appartenu à l'ancienne Union Soviétique où à ses zones de pénétration ou d'influence?

Conme une tache douteuse sur un cadavre récemment maquillé, apparaît donc ici une très flagrante contradiction entre les grandes doctrines géopolitiques du gaullisme révolutionnaire actuellement au pouvoir à Paris ne fût-ce qu'en la personne de Jacques Chirac, le gaullisme foncièrement attaché aux projets concernant le proche avenir impérial du Grand Continent eurasiatique et aux engagements de l'Europe à l'égard du Pôle Indien émergeant, et les décisions subversivement aliénantes d'une administration politiques indûment encore en place, non entièrement reconsidérée à cette heure, et qu'il s'agit donc de faire réglementer au plus vite. Et je préciserai, la mettre au plus vite hors de l'état de nuire.

N'est-il pas, alors, de notre devoir de publier, ouvertement et tant qu'il est encore temps, une contradiction qui en l'occurrence nous semble des plus troublantes, voire des plus suspectes, et, surtout à suspecter? Or c'est bien ce que nous faisons, nous suspectons certaines instances administratives en place soit d'inadvertence manifeste et dans tous les cas coupables dans la conception même de leurs initiatives, soit de haute trahison car, n'est-ce pas, co-ment appeler autrement le fait de servir les intérêts d'une puissance étrangère mobilisant sa volonté de domination planétaire contre les plus hauts intérêts politico-révolutionnaires nationaux et grands-continentaux eurasiatiques de la France?

Et d'autant plus troublante, cette soudaine “obstaculisation” de la politique grande-continentale eurasiatique commune de la France et de l'Inde que les deux portes de verrouillage et de contrôle du flux des décisions administratives supérieures de l'Etat français, le Secrétariat Général de la Présidence de la République et la Direction de Cabinet du Premier Ministre, se trouvent entre les mains de, respectivement, Dominique de Villepin et Maurice Gourdault-Montagne, tous deux des diplomates de carrière ayant effectué des longs séjours en Inde, dont ils connaissent les problèmes actuels, et que l'on connaît comme entièrement acquis à la cause de l'Inde et à la ligne indienne secrète qu'avait en son temps définie, pour ceux du "premier cercle", le Général de Gaulle lui-même. Il nous reste à tirer au clair le contexte profond où s'est développée cette "troublante affaire", et, surtout, ce qui se dissimule spectralement derrière celle-ci, dans une succession de faux-fonds encore plus troublante, obscure et mortelle.

Les Etats-Unis poussent la Chine contre le Bloc Eurasiatique

Car, en Asie, la terre brûle. Les feux des volcans souterrains de l'histoire grondent à nouveau, les invisibles digues de la paix menacent de voler en éclats. L'avènement au pouvoir, à Paris, d'un Président de la République incarnant une nouvelle rémontée du "grand gaullisme" révolutionnaire et, de par cela même, la soudaine réactivation politico-stratégique du Pôle Carolingien et des projets grands-continentaux eurasiatiques véhiculés par celui-ci, a forcé les Etats-Unis à y répondre par une contre-offensive du même niveau planétaire.

Aussi le premier objectif de l'actuelle contre-offensive anti-européenne de Washington apparaîtra-t-il comme étant celui d'installer d'urgence un contre-feu grand-continental eurasiatique en s'engageant à soutenir une nouvelle émergence politico-militaire de la Chine pour faire pièce, sur le Front Sud du Grand Continent, aux mobilisations en cours du Japon, de l'Inde et de la Russie Sibérienne dans le cadre de la nouvelle unité continentale promue par l'Europe du Pôle Carolingien.

De même que, avec la Guerre du Golfe, les Etats-Unis avaient déjà essayé de couper l'Europe de l'Ouest de ses sources d'approvisionnement pétrolier les plus immédiates, les Etats-Unis comptent à présent tourner la future identité impériale du Grand Continent Eurasiatique par le Sud, en exacerbant, sur le terrain, le fondamentalisme révolutionnaire islamique tout en faisant semblant —dialectique opérationnelle du leurre— de le combattre à outrance.

Une des stratégies opérationnelles spécifiques de la CIA —et autres agences assimilées— exige, en effet, certains l'ont quand même bien compris, que, lors de la mise en marche de toute grande manœuvre politico-stratégique d'ensemble, l'exhibition préliminaire soit prévue d'un écran diversionnel et de contre-assurance: à l'instant même où Washington décide de soutenir la formidable révolution islamique fondamentaliste naissante, les agences de désinformation active de la CIA s'arrangent pour que par la voie des médias sous contrôle ou par des canaux diplomatiques à couvert l'on apprenne que les Etats-Unis s'engagent à fond dans le combat contre la subversion fondamentaliste planétaire, envisageant de conduire des opérations de déstabilisation intérieure en Iran. Un nouveau budget de 20 millions de dollars a même été officiellement approuvé, le 21 décembre 1995, par la Chambre des Représentants, pour "modérer", par des voies plutôt spéciales, ce que le speaker Newt Gingrich appelle, lui, et d'ailleurs à juste titre, la "menace permanente pour la vie présente sur cette planète" venant de la part d'un "Etat terroriste", etc.

D'une manière analogue —la même stratégie du leurre, de l'écran en dédoublement diversionnel— au moment précis où Washington avait décidé son opération de déstabilisation intérieure du nouveau pouvoir gaulliste grand-européen en place à Paris, déstabilisation envisagée par l'exacerbation de certains conflits sociaux d'envergure, de nature de plus en plus ouvertement insurrectionnelle, visant jusqu'à la rupture intérieure même de la société française actuelle, des conflits, par ailleurs, manigancés et conduits, secrètement, sur le terrain, par des éléments de la CIA opérationnellement détachés sur Paris et sur toute la France, la CIA montait, en plus, une action d'écran préventionnel où certains de ses éléments —plus ou moins déjà "brûlés"— étaient sacrifiés à dessein —et ce sur des indiscrétions directement filtrées depuis l'Ambassade des Etats-Unis a Paris— dans la cadre d'un montage obligeant quand même les structures françaises de sécurité à procéder au démantèlement d'un soi-disant "réseau américain", fabriqué de toutes pièces, un fantasmagorique "réseau américain de renseignement, de pénétration et d'influence à couvert des milieux gouvernementaux et diplomatiques parisiens", en somme le double en faux du vrai lui aussi là, mais celui-ci profondément secret, et déjà prêt à servir, à passer à l'action.

De manière à ce que, ultérieurement, et pour être plus précis à la veille même du déclenchement des grèves insurrectionnelles organisées, en France, en décembre 1995, par la CIA agissant à travers ses entrées spéciales à Force Ouvrière et au sein aussi de certains clans dormants de la nébuleuse trotskyste, Washington puisse annoncer, officiellement, que la CIA se serait vue intimer, sur dispositions supérieures, de renoncer immédiatement à toutes ses activités de renseignement ou d'influence à couvert en territoire français.

Enfin, du point de vue de l'impérialisme planétaire grand-océanique des Etats-Unis, la mission géopolitique dérivée de la Chine happée par leur propre dispositif d'intervention vers le cœur du Grand Continent Eurasiatique devient ouvertement une mission anti-continentale, de poussée divergeante et déstabilisatrice, mettant directement en danger les passions communautaires grand-continentales de l'Inde, du Japon, de la Grande Sibérie. Et ne l'oublions pas: la nouvelle émergence politico-militaire de la Chine en tant que superpuissance eurasiatique et planétaire devant faire contre-poids aux projets européens pour l'engagement révolutionnaire impérial du Grand Continent passe, aujourd'hui, par la normalisation —dans le sens brejnevien du terme, le bon, que l'on avait si parfaitement su exploiter, le bel été 1968, à Prague— de l'ensemble de la situation politique du Sud-Est asiatique et, surtout, par l'intégration forcée, à brève échéance, de la "province rénégate" de Taïwan.

D'où le formidable regain des mouvements de forces en remontée, encore indéchiffrables, des activités politico-militaires souterraines dans tout le Sud-Est asiatique, mouvements dont le Pakistan sous l'invisible contrôle américain, représente aujourd'hui la plate-forme opérationnelle décisive, lieu de rencontre et de compétition révolutionniare des poussées américano-chinoise et américano-islamiste, en attendant que le troisième terme américain finisse par devenir lui-même invitation à un choix non dialectique, et comme le butoir même de la déflagration finale.

Et que revive le Pôle du Soleil Levant!

De toute évidence, c'est bien pour répondre au retour en force de la Chine sur la scène de l'histoire actuelle du Grand Continent que le Japon a déjà dû prendre confidentiellement une série de contre-mesures en projet qui, par des paliers successifs, ont fini par faire que, aujourd'hui, l'Empire du Soleil Levant —ce que nous appelons le Pôle du Soleil Levant de notre futur Empire Eurasiatique de la Fin— dispose du deuxième budget militaire national de la planète, immédiatement après les Etats-Unis.

D'autre part, Tokyo est à l'heure actuelle en train de procéder —vue la situation de plus en plus dramatiquement préoccupante dans la région, où la Chine ne pourra désormais plus ne pas agir ou, comme on dit, "ne pas commettre l'irréparable" à l'intégration accélérée en une seule structure opérationnelle sommitale des services de renseignements politico-militaires des trois Armées - Terre, Air, Mer de l'Etat-Major Général, et du Ministère de la Défense.

En même temps, émanation directe du sommet intégré des services de renseignements militaires, une "délégation spéciale, permanente et secrète" va prendre sous son contrôle immédiat la direction générale du nouvel ensemble en préparation des services civils de la sécurité. Des informations de source tout à fait certaine et amie font en effet état non seulement d'une très prochaine "réorganisation en profondeur" de l'ensemble des forces civiles de la sécurité nationale, mais aussi de la mise sur pied, en urgence, de nouvelles structures de renseignement politico-opérationnel se situant à des niveaux inhabituels, polarisés par les dialectiques spéciales de la "guerre secrète", voire la "guerre occulte" et les zones d'investissement social et des influcnces politiques et culturelles clandestines de celle-ci. De tous ces changements en cours, une assez vertigineuse signification semble se dégager, qui concerne en premier lieu le renouveau intérieur de notre Pôle du Soleil Levant et sa nouvelle émergence impériale actuelle, eurasiatique et planétaire.

Le retour, au Japon, des Forces Armées au premier plan du pouvoir politique agissant ne saurait cependant pas être fait ni même envisagé —on le comprendrait à moins— sans l'appel à une couverture tout à fait massive des forces civiles nationales. Ainsi la désignation à la tête du "Parti Libéral Démocrate" (PLD) de Ryutaro Hashimoto, vice-premier ministre, en charge du MITI (Ministère du Commerce International et de l'Industrie), l'homme de la ligne nationale et impériale japonaise la plus intransigeante face aux Etats-Unis, ainsi que l'élection, le 27 décembre dernier, d'Ichiro Ozawa, à la direction du Parti de la Nouvelle Frontière, le Shin-shito, doctrinaire d'une réconsidération totale de la place actuelle du Japon dans le cadre de la nouvelle politique planétaire, prennent-elles soudain une importance qui dépasse de loin le seul plan des affaires politiques intérieures nippones, pour rejoindre la zone décisive suprême où émerge à nouveau le Pôle du Soleil Levant et ses grandes missions eurasiatiques et planétaires.

D'ailleurs, dans l'ombre, les jeux sont faits: en avril 1996, ce sera bien Ryutaro Hashimoto qui sera le nouveau Premier Ministre du Japon, le douteux et néfaste Tomiichi Murayama, socialiste, devant passer à la trappe. Ou, peut-être, tout de suite.

Les retrouvailles de Jacques Chirac, de Jacques Chirac en tant que Chef de l'Etat français, avec le Japon, porteront donc Jacques Chirac, en juin prochain, à la rencontre de Ryutaro Hashimoto, l'homme du Grand Renouveau, tout comme, pour sa nouvelle rencontre avec l'Allemagne, le nouveau Chef de l'Etat français s'est porté à la rencontre de Helmut Kohl, à Baden-Baden, en décembre 1995, où s'est faite la Nouvelle Europe.

Jacques Chirac et Helmut Kohl, à Baden-Baden, décembre 1995

Or cette même évolution polaire au sein des services de renseignements militaires, interceptée au Japon, est très vite apparue en Europe aussi: à la suite de la réunion franco-allemande au sommet ayant eu lieu en décembre 1995 à Baden-Baden, entre Jacques Chirac et Helmut Kohl, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont à leur tour décidé la mise en piste d'urgence d'une communauté polaire de l'ensemble des services de renseignements militaires européens, le "noyau dur" des quatre de Baden-Baden devant aussi assurer, par la suite, l'accueil des autres services de renseignements militaires des pays intégrant la plus Grande Europe.

En plus, lors de cette même réunion franco-allemande de Baden-Baden, il a été également décidé de la mise en commun de l'Aérospatiale française et de la DASA allemande (DASA, Daimler Benz Aerospace) dans le cadre d'un vaste programme européen pour l'industrie des missiles, des satellites et de la poursuite des projets spatiaux grands-européens. Ce programme prévoit la mise en œuvre immédiate du satellite-espion à infra-rouges Hélios II (12 milliards de francs) et du satellite-espion à radar Horus (13 milliards de francs). L'exécution de ces premiers programmes sera confiée, simultanément, aux usines allemandes de Friederichshafen et aux établissements industriels français de Cannes.

En fait, c'est bien le 8 décembre 1995, à Baden-Baden, que le noyau politico-militaire originel de notre futur Empire Eurasiatique de la Fin est né, et que "la saison de Yalta" a véritablement pris fin. C'est depuis ce jour-là que nous sommes libres.

Baden-Baden c'est en tout état de cause le Contre-Yalta, le triomphe final de l'Europe face à la conspiration géopolitique négative des Puissances Extérieures.

Ce jour-là, c'est la vérité de notre propre vérité qui nous a donc rendus libres, et les pouvoirs de projection historique directe de cette vérité déjà agissante-là, déjà à l'œuvre. Tombée, à Yalta, sous la domination des Puissances Extérieures dont, en premier lieu, les Etats-Unis et l'Union Soviétique, ainsi qu'en en subissant, dans l'ombre, le terrible assujetissement aux puissances occultes se tenant derriere celles-ci et les manipulant à des fins encore et toujours inavouables, l'Europe —la plus Grande Europe— retrouve donc à présent sa place dans la nouvelle histoire révolutionnaire du monde, et sa souveraineté entière, à Baden-Baden, où, tout comme le Général de Gaulle avait donné à la France sa liberté nucléaire, Jacques Chirac a donné à l'Europe sa liberté spatiale et supraspatiale ultime. Ainsi voit-on qu'il n'y a de liberté que militaire, qu'il n'y de liberté qu'impériale.

Quelque part, tout se passe comme si, forcé par les délais de la contrainte extérieure et les circonstances négatives intérieures que l'on vient de voir à l'œuvre, Jacques Chirac ait compris que, pour faire l'Europe —la Grande Europe— en temps encore utile, ce n'est pas l'Europe économique, ni même l'Europe politique, voire l'Europe des cultures qu'il faille envisager de faire, mais l'Europe Militaire. Idée impériale s'il en fut, à laquelle tous les partenaires européens de la France et l'ensemble des Pôles de Soutènement de la future grande entité impériale eurasiatique —le Japon, l'Inde— ne peuvent pas ne pas répondre immédiatement, et idée par laquelle la France y trouve automatiquement sa place centrale, décisive, sa place prédestinée. C'est l'dée pour laquelle il fallait se battre à mort. Et c'est pourquoi Jacques Chirac s'est battu à mort. Avec, à ses côtés, Helmut Kohl, jusqu'à la fin.

L'Europe Militaire, c'est l'Europe de l'Espace. Pour que l'on puisse se rendre compte de la portée profondément cachée, inavouable, des enjeux régis par la rencontre et les décisions au sommet prises en décembre 1995, à Baden-Baden, par Jacques Chirac et Helmut Kohl, il suffit de savoir que le fort suspect John Deutch, directeur démocrate de la CIA démocrate de Bill Clinton, s'est lui-même déplacé, par quatre fois, à Bonn, pour essayer de dissuader Helmut Kohl de suivre Jacques Chirac dans ses projets métapolitiques visionnaires concernant le Grand Continent Eurasiatique commis en chantier par le gaullisme révolutionnaire. De son côté, Bill Clinton n'a pas hésité à téléphoner lui-même, à plusieurs reprises, à Helmut Kohl, auprès duquel il dépêcha aussi, au moment culminant, l'étrange secrétaire d'Etat Richard Holbrooke ("l'homme sans bagages et de tous les chantages"). Mais rien n'y fit.

La vision gaulliste révolutionnaire hantant Jacques Chirac, la vision de la plus Grande Europe et de ses futures destinées impériales eurasiatiques, et la résolution inspirée, fidèle et géniale, allemande, de Helmut Kohl, sont parvenues, ensemble, à donner un nouveau commencement à l'histoire européenne du monde et aux destinées planétaires de l'Europe interdite d'histoire depuis 1945.

En décembre 1995, grâce à Jacques Chirac et à Helmut Kohl, une nouvelle superpuissance planétaire est née, la plus Grande Europe, mobilisant, pour commencer, 400 millions d'hommes et se trouvant déjà en mesure d'aligner une puissance politico-militaire, économique, démographique et culturelle face à laquelle les Etats-Unis se retrouvent dans une situation de seconde, voire de troisième position, situation que Washington et les tenants de la puissance américaine intérieure, occulte, sont loin de pouvoir accepter, même devant le fait accompli. La troisième guerre mondiale est donc en principe là.

Il est donc grand temps que la communauté polaire des renseignements militaires de l'Europe de l'Ouest —dont les buts plus proprement politiques sont encore tenus sous réserve— puisse passer au stade suivant, déjà. Stade où, dans la perspective de ce que nous appelons, nous, le projet de l'Empire Eurasiatique de la Fin, cette communauté polaire du renseignement militaire européen vienne à intégrer, aussi, les représentations au sommet des services analogues de la Russie, du Japon et de l'Inde.

''La Quatrième Clef de Voûte"

On voit bien à présent par où passe la ligne de front. Toujours indiscernable pour les regards non prévenus, un même ennemi —toujours le même— se tient à l'affût derrière tout ce qui s'oppose à l'actuelle volonté impériale grande-européenne de la France gaulliste et de ceux qui se sentent appartenir à la même communauté de haut destin, appelés par la même mission secrète suprahistorique.