Sommaire du Bulletin célinien n°303 de décembre 2008 :

Sommaire du Bulletin célinien n°303 de décembre 2008 :

* Marc Laudelout : Bloc-notes

* Marc Laudelout : Hans et Arletty

* Robert Le Blanc : Face à Céline : BHL, Houellebecq, Stéphane Denis...

* Jessie Aitken : Un aspect inattendu de Guy de Girard de Charbonnières

* Marc Laudelout : Enivrante Corona (Jeanne Loviton)

* Dossier : Elisabeth Porquerol et Céline

* Pol Vandromme : "Une allégresse amère et sauvage" (1969)

* Marc Laudelout : Hommage à Pascal Pia

* Marc Laudelout : Céline et Carco

* Marc Laudelout : Le Paris de la Collaboration

Un numéro de 24 pages, 5 illustrations, 6 € franco de port.

Le Bulletin célinien

BP 70

B1000 Bruxelles

http://louisferdinandceline.free.fr

celinebc@skynet.be

vendredi, 19 décembre 2008

Entretien avec A. Murcie et L. O. d'Algange

Entretien avec André Murcie et Luc-Olivier d'Algange, éditeurs de Jean Parvulesco

propos recueillis par Hugues RONDEAU

Amateurs de prose et de vers ajourés, André Murcie et Luc-Olivier d'Algange ne partagent cependant pas l'éthylique détachement de Rimbaud ou la talentueuse indifférence d'Hölderlin.

Pour eux, la poésie est le flambeau de leur combat. Courageux ou téméraires, ils se dépensent sans compter pour la survie d'une petite maison d'édition, les Nouvelles Littératures Européennes. Sous ce label sont déjà parus une revue au parfum de la grande littérature, un roman de Luc-Olivier d'Algange (Le Secret d'or) et surtout un cahier d'hommage à Jean Parvulesco.

Trois cent quarante-quatre pages de témoignages et d'articles inédits font de ce volume, l'indispensable lexique de l'œuvre de l'auteur de La Servante portugaise.

Editer Parvulesco ou avoir opté pour la subversion par le talent.

- En prenant la décision d'éditer Jean Parvulesco, génial trublion du la littérature francophone, vous avez pris un risque certain. Poête et essayiste, géopoéticien aurait dit Kenneth White, écrivain rebelle et ésotériste inspiré, Parvulesco ouvre les yeux des prédestinés mais demeure inconnu du grand public. Votre initiative avait-elle pour but de le rendre populaire ?

- Luc-Olivier d'Algange: Je dois avouer que mon engouement pour les écrits de Jean Parvulesco est né de la lecture en 1984 de son Traité de la chasse au faucon. Il m'apportait la preuve attendue qu'une haute poésie était possible —et même nécessaire— dans cette époque pénombreuse où nous avons disgrâce de vivre. La disgrâce, mais aussi, dirai-je, la chance extraordinaire, car, en vertu de la loi des contrastes, c'est dans l'époque la plus dérélictoire et la plus vaine que l'espoir nous est offert de connaître la joie la plus laborieuse et, dans sa splendeur absolue (Style), l'exaucement de la volonté divine.

Tel était le message que me semblait apporter la poésie de Jean Parvulesco. Or, sachant qu'André Murcie poursuivait une quête parallèle à la mienne et qu'il envisageait en outre de lancer la revue Style, il m'a semblé utile de lui faire part de ma découverte. C'est ainsi que dès le premier numéro, avec un poême intitulé Le Privilège des justes secrets, Jean Parvulesco devint une voie essentielle de la revue Style. Celle-ci devait encore publier le vaste et fameux poème, Le Pacifique , nouvel axe du monde ainsi que le Rapport secret à la nonciature, qui est un admirable récit visionnaire sur les apparitions de Medjugorge et de nombreux autres poèmes. Tout cela avant d'élargir encore son dessein, en créant les éditions des Nouvelles Littératures Européennes, et de publier un Cahier Jean Parvulesco, récapitulation en une succession de plans de l'univers de Parvulesco, en ses divers aspects, poétiques, philosophiques, esthétiques, architecturaux, cinématographiques ou politiques.

- André Murcie: En effet et ceci répond de façon plus précise à votre question, il est clair que Parvulesco va à contre-courant de ses contemporains. Jean Parvulesco n'est en aucune façon un spécialiste. Il est, au contraire, de cette race d'auteurs qui font une œuvre, embrassement de l'infinité des apparences et de cette autre infini qui est derrière les apparences. C'est là la différence soulignée par Evola entre «l'opus», l'œuvre, et le «labor», le labeur. Avec Parvulesco, nous sommes aux antipodes d'un quelconque «travail du texte», c'est à dire que nous sommes au cœur de l'œuvre et même du Grand œuvre, ainsi que l'illustre d'ailleurs le premier essai, publié dans le Cahier dans la série des dévoilements: Alchimie et grande poésie.

Ce texte est sans doute, depuis les Demeures philosophales de Fulcanelli, l'approche la plus lumineuse de ces arcanes et tous ceux qui cherchent à préciser les rapports qui unissent la création littéraire et la science d'Hermès trouveront, sans nul doute, en ces pages, des informations précieuses et, mieux que des informations, des traces - au sens où Heidegger disait que nous devions maintenant nous interroger sur la trace des Dieux enfuis.

Pour Jean Parvulesco, il ne fait aucun doute que la lettre est la trace de l'esprit. C'est ainsi que son œuvre nous délivre des idolâtries du Nouveau Roman et autres littératures subalternes qui réduisent les mots à leur propre pouvoir dans une sorte de ressassement narcissique. Pour Jean Parvulesco, la littérature n'a de sens que parce qu'elle débute avant la page écrite et s'achève après elle.

- Il est signicatif que ces propos sur l'alchimie soient, dans le même chapitre du Cahier, suivis par un essai intitulé: «La langue française, le sentier de l'honneur»...

- Luc-Olivier d'Algange: Trace de l'esprit, trace du divin, la langue française retrouve en effet, dans la prose ardente et limpide de Jean Parvulesco, sa fonction oraculaire. Ses écrits démentent l'idée reçue selon laquelle la langue française serait celle de la commune mesure, de la tiédeur, de l'anecdote futile. Jean Parvulesco est là pour nous rappeler que dans la tradition de Scève, de Nerval, de Rimbaud, de Lautréamont ou d'Artaud, la langue française est celle du plus haut risque métaphysique.

«Langue de grands spirituels et de mystiques, écrit Jean Parvulesco, charitablement emportés vers le sacrifice permanent et joyeux, d'aristocrates et de rêveurs prédestinés, faiseurs de nouveaux mondes et parfois même de mondes nouveaux, langue surtout, de paysans, de forestiers conspirateurs et nervaliens, engagés dans le cheminement de leurs obscures survivances transcendantales, occultes en tout, langue de la poésie absolue...».

C'est exactement en ce sens qu'il faudra comprendre le dessein littéraire qui est à l'origine du Cahier - véritable table d'orientation d'un monde nouveau, d'une autre culture, qui n'entretient plus aucun rapport, même lointain, avec ce que l'on entend ordinairement sous ce nom. Car il va sans dire que la «Culture» selon Parvulesco n'est certes pas ce qui se laisse associer à la «Communication» mais un principe, à la fois subversif et royal, qui n'a pas d'autre but que d'outrepasser la condition humaine.

Tel est sans doute le sens du chant intitulé Les douzes colonnes de la Liberté Absolue que l'on peut lire vers la fin du Cahier: «...que nous chantons, que nous chantons, par ces volumes conceptuels d'air s'appelant étangs, ou blancs corbeaux, autour de l'immaculation des Douzes Colonnes, vertiges s'ouvrant sur les Portes d'Or et indigo de l'Atlantis Magna, chuchotement circulaire et lent, je suis la Liberté absolue».

L'œuvre doit ainsi accomplir, par une intime transmutation, cette vocation surhumaniste, qui, dans la pensée de Jean Parvulesco, ne contredit point la Tradition, mais s'y inscrit, de façon, dirai-je, clandestine; toute vérité n'étant pas destinée à n'importe qui. Mais c'est là, la raison d'être de l'ésotérisme et du secret, qui, de fait, est un secret de nature et non point un secret de convention.

- Vous avez donné une large place dans le Cahier aux rêves et prémonitions métapolitiques de Jean Parvulesco.

- André Murcie: En ce qui concerne le domaine politique, nous avons republié dans le Cahier, un ensemble d'articles de géopolitique que Parvulesco publia naguère dans le journal Combat et qui eurent à l'époque un rententissement tout à fait extraodinaire. Ce fut, à dire vrai, une occasion de polémiques furieuses. A la lumière d'évènements récents, concernant la réunification de l'Allemagne, les changements intervenus à l'Est, ces articles retrouvent brusquement une actualité brûlante. Il semblerait que seul celui qui expérimente les avènements de l'âme soit destiné à comprendre les évènements du monde. Ainsi des études comme L'Allemagne et les destinés actuelles de l'Europe ou encore Géopolitique de la Méditerranée occidentale donnent à relire les évènements ultérieurs dans une perspective différente.

- Le Cahier s'enrichit aussi des reflexions peu banales de Parvulesco sur le cinéma.

- Luc-Olivier d'Algange: Je crois que nous mesurons encore mal l'influence de Jean Parvulesco sur le cinéma français et européen. On sait qu'il fut personnage dans certains films de Jean-Luc Godard - en particulier dans A bout de souffle, et qu'il fut aussi, par ailleurs, acteur et scénariste. A cet égard, le Cahier contient divers témoignages passionnants concernant, plus particulièrement, Jean-Pierre Melville et Werner Schrœter dont nul, mieux que l'auteur des Mystères de la villa Atlantis, ne connait les véritables motivations.

Il nous propose là une relecture cinématographique dans une perspective métapolitique qui dépasse de toute évidence les niaiseries que nous réserve habituellement la critique cinématographique.

- André Murcie: L'intérêt extrême des témoignages de Jean Parvulesco concernant l'univers du cinéma est d'être à la fois en prise directe et prodigieusement lointain. C'est à dire, en somme, de voir le cinéma de l'intérieur, comme une vision, en sympathie profonde avec le cinéaste lui-même, et non point telle la glose inapte d'un quelconque cinéphile. C'est ainsi que Nietzsche ou Thomas Mann parlèrent de Wagner.

- D'autres textes, publiés dans ce Cahier ont également cette vertu du témoignage direct, qui nous donne à pressentir une réalité singulière. Ainsi en est-il des récits portant sur Arno Brecker et Ezra Pound.

- Luc-Olivier d'Algange: J'ai été pour ma part très sensible à l'hommage que Jean Parvulesco sut rendre à Ezra Pound dont Dominique de Roux disait qu'il n'était rien moins que «le représentant de Dieu sur la terre». Hélas, cette recherche de la poésie absolue était jusqu'alors mal comprise, livrée aux maniaques du «travail du texte» et autres adeptes du lit de Procuste, acharnés à faire le silence sur les miroitements italiens de l'œuvre de Pound.

Cette italianité fit d'alilleurs d'Ezra Pound une sorte d'apostat, alors que, par cette fidélité essentielle, il rejoignait au contraire, au-delà des appartenances spécifiantes, sa véritable patrie spirituelle qui, en aucun cas ne pouvait être cette contrée où Edgard Poe et Lovecraft connurent les affres du plus impitoyable exil.

Mais je laisse la parole à Jean Parvulesco lui-même: «Ce qu'Ezra Pound, l'homme sur qui le soleil est descendu, cherchait en Italie, on l'a compris, c'est le Paradis. Toscane, Ombrie, Ezra Pound avait accédé à la certitude inspirée, initiatique, abyssale, que le Paradis était descendu, en Italie, pendant le haut moyen âge et que, très occultement, il s'y trouvait encore. Pour en trouver la passe interdite, il suffisait de se laisser conduire en avant, aveuglément - et nuptialement aveuglé - par la secretissima, par une certaine lumière italienne de toujours ».

Propos recueillis

par Hugues Rondeau.

Cahier Jean Parvulesco, 350 pages, Nouvelles Littératures Européennes, 1989.

Luc-Olivier d'Algange, né en 1955 à Göttingen (Allemagne) a publié :

Le Rivage, la nuit unanime (épuisé)

Médiances du Prince Horoscopale (Cééditions 1978)

Manifeste baroque (Cééditions, 1981)

Les ardoises de Walpurgis (Cahiers du losange, 1984)

Stances diluviennes (Le Jeu des T, 1986)

Heurs et cendres d'une traversée lysergique (Le Jeu des T, 1986)

Co-fondateur, avec F.J Ossang, de la revue CEE (Christian Bourgois éditeur)

Rédacteur de PICTURA EDELWEISS et PICTURA MAGAZINE

Textes parus dans :

Recoupes; Erres; L'Ether Vague; CEE; Encres Vives; Phé; Libertés; Sphinx; Evasion; Le Miroir du Verbe; Dismisura; Bunker; Le Cheval rouge; Devil-Paradis; Anthologie de la poésie initiatique vivante; Claron; Le Jeu des Tombes; Question de; Vers la Tradition; La Poire d'Angoisse; Camouflage; Strass-Polymorphe; Phréatique, Asturgie-Onirie; Pictura; Mensuel 25; Matulu, Place royale, L'Autre Monde.

André Murcie né en 1951

- Poèmes de poésie (1967-1985)

- Poème pour la démesure d'André Murcie

- Poèmes de la démesure (Work in progress).

00:05 Publié dans Jean Parvulesco | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : entretiens, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, jean parvulesco |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 08 décembre 2008

Le retour de J. d'Arribehaude

Le retour de Jacques d’Arribehaude

Dans la nouvelle livraison de son journal, qui englobe la première moitié des années 80, Jacques d’Arribehaude écrit ceci qui mérite d’être relevé : « En fin de compte, je n’aimerais pas être considéré, uniquement, pour les propos, si remarquables soient-ils, que j’enregistrais à Meudon auprès de Céline peu avant sa mort. Je sais ma dette envers Céline, j’admire son génie visionnaire et pamphlétaire, mais mon vrai modèle est Saint-Simon. Je ne prétends évidemment pas me situer à son niveau, et loin de moi l’idée d’établir une quelconque échelle de valeurs artistiques et littéraires, mais Saint-Simon, en décalage complet avec son siècle comme je le suis avec mon époque, avait résolu de s’adresser à d’autres générations que la sienne, et de s’en remettre à la providence pour être lu et reconnu bien après sa mort. » Et de préciser : « Je m’attache à cet exemple parce qu’il m’offre un espoir, qu’il me reste une œuvre à écrire, susceptible de quelque intérêt par la suite, et que je garde obstinément au fond du cœur, moi aussi, la foi de mon enfance. » S’il est vrai que Jacques d’Arribehaude n’est connu de la plupart des céliniens que pour les entretiens que le grand homme voulut bien lui accorder, à lui et à son complice Jean Guenot, il est aussi apprécié de quelques amateurs d’écrits intimes pour cette somme foisonnante composée de plusieurs opus aux titres évocateurs : Une saison à Cadix, L’encre du salut, Complainte mandingue, Le royaume des Algarves, Un Français libre et, à présent, S’en fout la vie. L’auteur nous apprend que ces mots figuraient sur de grands écriteaux pavoisant certains véhicules surchargés pour défier l’adversité le long des pistes d’Afrique noire. Cette expression correspond aussi, on l’aura compris, à la manière aventureuse et désinvolte avec laquelle l’auteur a mené sa propre existence.

À défaut de rencontrer au moment de sa sortie un succès de librairie, cette œuvre a été saluée par la critique. Ainsi, Pol Vandromme : « Ce journal est d’un homme libre. Libre devant les intimidations du siècle comme devant celle des mantes religieuses et des benêts pâmés. Libre comme on a désappris à l’être aujourd’hui : en esprit fort et en vivant magnifique. » On peut parier que, dans quelques années, il se trouvera de fervents lecteurs de Jacques d’Arribehaude comme aujourd’hui on en compte de Paul Léautaud, même si leur univers n’est en rien comparable. Le premier, grand voyageur, fut un amoureux impénitent ; le second, sédentaire résolu, se révéla un sentimental refoulé, prônant avec conviction le seul amour sensuel. Rien de commun avec Arribehaude, chantre de l’amour absolu : « Je ne suis sensible, qu’au naturel du désir – et du plaisir – librement partagés dans la simplicité et la pureté d’une émotion réciproque, entre deux êtres qui s’aiment vraiment ». Impossible, quand on le lit, de ne pas trouver attachant ce diariste sensitif. Surtout lorsqu’il nous confie avec une franche ingénuité ses désarrois sentimentaux ou son refus du carriérisme dans ce monde de la télévision qui en est l’exemplaire illustration. Comme Léautaud, c’est un rêveur épris d’indépendance et de liberté. Autre point commun : le style, superbe et délié, d’un naturel parfait. Au risque de contrarier l’auteur – mais la nature de ce bulletin a ses contraintes –, comment ne pas constater que Céline occupe, une fois encore, une place de choix dans ce volume alors qu’il est bien éloigné le temps où l’auteur gravissait la route des Gardes pour recueillir les propos désabusés du génial anachorète. Nulle complaisance envers lui dans ce journal ; il relève ses propos très durs envers Robert Brasillach et l’équipe de Je suis partout. « Même attitude rageuse de Céline à l’égard de Drieu, mis par lui dans le même sac que Brasillach, coupable de n’avoir songé qu’à se livrer ou au suicide », ajoute-t-il. Lisant le journal de Jünger, il note que « le Paris où il lui était si plaisant de flâner à sa guise avec le plus grand détachement, de rencontrer un petit nombre de merveilleux amis, de garder, malgré la guerre, sa fidélité à cet idéal chrétien et chevaleresque que je m’obstine moi-même à respecter depuis l’enfance, tout cela me touche. Mais il n’a manifestement pas compris Céline et l’a rejeté, ce qui surprend quand on le voit par ailleurs sensible à l’œuvre de Léon Bloy qui fut un écorché et un imprécateur de même espèce. »

Ne dédaignant pas les propos politiquement (très) incorrects, il relate un déjeuner chez Jean et Monette Guenot, en compagnie de Pierre Monnier et de Maurice Ciantar. À propos de celui-ci, il souligne que « rien, dans son apparence, sa tenue stricte et soignée, qui puisse déceler la bohème anarchique et désordonnée de ses premiers textes, et voilà que, l’âge venu, nous aboutissons aux mêmes conclusions. La décomposition de l’Occident est conforme aux visions prophétiques de Céline et justifie ses pamphlets sur l’impuissance des démocraties, leur niaiserie bénisseuse dans l’incapacité d’admettre la pérennité du mal et la nécessité de s’en préserver pour que le progrès technique cesse d’être un leurre et un instrument de crétinisation définitive de l’espèce humaine ». La maîtresse de maison n’est pas en reste qui « confie, en souriant que, de tout Céline, elle admirait par-dessus tout la puissance et la verve des pamphlets. » Revenant sur le sujet peu de temps après, celui qui rallia à dix-huit ans les « Forces Françaises Libres » écrit : « Je ne dissimule pas l’horreur du nazisme, mais je comprends que, dans le chaos économique, la corruption et la misère des années 20 en Allemagne, il ait pu naître, faire illusion, et séduire par ses réformes sociales non seulement le peuple, mais aussi la fine fleur de grands esprits, philosophes, artistes, savants, intellectuels de tous bords célèbres dans le monde entier, et dont l’énumération serait longue. Et je comprends mieux les hurlements de Céline contre une guerre que nous ne pouvions que perdre et que nous aurions pu et dû éviter, l’objectif d’Hitler étant essentiellement l’espace russe, son fameux Lebensraum, où il était voué à l’usure et à l’échec. » Comparant Céline à Drieu, il relève, après avoir relu Gilles, qu’il y avait « une belle naïveté dans les attitudes de Drieu devant la guerre. Il est très loin ici de Céline, qui a osé rire et faire rire à propos de sa frousse éperdue face aux boucheries inconcevables de 14-18, et sa volonté forcenée de s’y soustraire. C’est cela, qui a manqué à Drieu. La vraie distance qui permet l’humour et peut faire de toute tragédie une farce. Du moins admirait-il Céline et lui rendait-il hommage, là où, on y revient, un autre combattant de 14-18, Jünger, n’a ressenti devant Céline que roide incompréhension, aversion spontanée, haine viscérale. » Certains diraient que ce fut sans doute réciproque. S’il n’a jamais rencontré Jünger, l’auteur a bien connu Dominique de Roux qui « se plaisait à croire que ce monde n’est fait que d’apparence et que, très loin de l’apparence, la réalité du pouvoir appartient à un petit nombre d’initiés très secrets, qu’il se piquait de découvrir. À la source de la puissance créatrice et visionnaire de Céline, il voyait une importance démesurée dans l’appartenance aussi fugitive que superficielle de l’auteur du Voyage aux services secrets durant son séjour à Londres en 1916. Il en rêvait tout haut. Il aurait pu en parler des heures. » À mettre en parallèle avec cette interview télévisée que Dominique de Roux fit de Marcel Brochard ; la période londonienne l’intriguait de toute évidence. Mais Brochard, n’ayant connu Louis Destouches qu’à partir de l’époque rennaise, soit quatre ans plus tard, laissa le fondateur des cahiers de L’Herne sur sa faim…

On a parfois commenté sur un ton désapprobateur le refus de Céline, à la fin de sa vie, de voir ses petits-enfants. Nul blâme ici : « Je comprends Céline d’avoir concentré ses faibles forces et ses émotions jusqu’au refus de tout contact avec sa fille et ses petits-enfants. Il n’avait d’autre choix que de les sacrifier à son œuvre, s’il voulait l’achever. Même chose pour Proust, qui fut le vide autour de lui pour terminer fébrilement avant de mourir les ultimes pages de la Recherche et du Temps retrouvé. » Comme on le voit, les résonances de l’œuvre célinienne sont nombreuses dans ce journal. Mais celui-ci vaut surtout par sa peinture acerbe du milieu télévisuel ébranlé par l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. Sa valeur tient aussi au fait que Jacques d’Arribehaude n’enjolive jamais, ne dissimule rien du mal-être qui l’étreint, des joies intenses mais éphémères, des déboires sans cesse renouvelés et de cette quête si difficile de la sérénité.

Marc LAUDELOUT

Jacques d’ARRIBEHAUDE, S’en fout la vie, The Book Edition, 2008, 418 pages (25 €, franco). On peut commander ce livre sur Internet : www.thebookedition.com ou auprès de Pierre-Vincent Guitard, 76 bd Saint-Marcel, 75005 Paris.

Les volumes précédents du journal ont été édités à L’Age d’homme, où l’on trouve aussi la réédition de ses deux plus beaux romans, Semelles de vent (1959) et Adieu Néri (Prix Cazes, 1978).

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 06 décembre 2008

Bulletin célinien n°303/Déc. 2008

00:08 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Autolâtre et stupide

Autolâtre et stupide

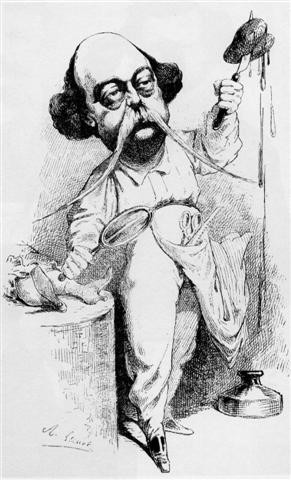

« C’est une chose curieuse comme l’humanité, à mesure qu’elle se fait autolâtre, devient stupide ».

Gustave FLAUBERT, Lettre à Louise Colet, 26 mai 1853.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, psychologie, réflexions personnelles |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 29 novembre 2008

Céline dans la presse: approximations et légendes

Céline dans la presse : approximations et légendes

C’est naturellement la foisonnante actualité éditoriale sur Céline qui suscite à chaque fois un important dossier de presse. Ainsi, le livre Céline à Bezons a encore récolté quelques articles, dont un signé de l’historien de cinéma, Philippe d’Hugues. Il relève que « l’activité du docteur Destouches a occupé dans la vie de l’écrivain un temps plus important que celui qu’il consacra à son œuvre littéraire » ¹. Pas tellement plus important en fait, car, pratiquant une médecine de dispensaire, il bénéficiait de pas mal de temps libre. Ainsi, à Clichy, il officiait tous les jours une heure et demie en fin d’après-midi et à Bezons, il ne consultait que trois après-midi par semaine. Les contraintes de l’exil firent qu’il dût abandonner la profession dès l’âge de 50 ans. Il ne la reprit très épisodiquement que pour quelques années, de 1953 à 1959 afin de pouvoir bénéficier d’une pension de retraite. Tout cela est bien connu des céliniens...

Frédéric Saenen note que « David Alliot semble avoir trouvé un juste milieu entre approche littéraire de pointe et de proximité. Son travail, cela devient coutume, ravira les amateurs comme les spécialistes. Qui se grattent déjà le crâne en se demandant quelle surprise leur est réservée pour la prochaine fois... » ². Entre-temps, on la connaît : cet album iconographique sur Céline au Danemark, réalisé en collaboration avec François Marchetti, dont nous reproduisons ci-contre la préface de Claude Duneton qui situe bien le climat politique de l’immédiat après-guerre.

Le recueil d’articles de Philippe Alméras, Sur Céline, a suscité un dossier de presse nettement moins consistant. On y relève une erreur d’ordre biographique commise par Joël Prieur : « Contrairement à ce que montre l’image d’Épinal, l’essentiel de la carrière médicale de Céline s’effectue à Genève, en Amérique et en Afrique, dans le cadre de missions officielles pour ce qui deviendra l’OMS » ³. Or, chaque lecteur de ce bulletin sait que le docteur Destouches ne travailla que quatre ans pour la Société des Nations. En fait, on n’en finirait pas de relever toutes les erreurs ou approximations relatives à Céline dans la presse. Ainsi, la revue Europe, au glorieux passé stalinien, rendant compte de la énième réédition de Nausée de Céline, conclut en l’estimant « indispensable pour contribuer à démystifier le discours trompeur des hagiographes inconditionnels de l’auteur du Voyage (qui fut aussi, faut-il le rappeler, le délateur de Robert Desnos…) » 4. Jean-Paul Louis a naguère fait litière de cette accusation. Rappelons seulement que la polémique Desnos-Céline, dans le journal collaborationniste Aujourd’hui (qui employait RD), date de février 1941 et que Desnos fut arrêté trois ans plus tard.

Commentant l’éviction de Céline de la médiathèque André-Malraux de Strasbourg (voir en page 3), Claude Lorne note avec ironie que ces actes de censure « ne sauraient concerner Louis Aragon qui, dans ses poèmes, célébrait “le Guépéou nécessaire de France” (…) ni Jean-Paul Sartre qui professait que “tout anticommuniste est un chien” 5.

Marc LAUDELOUT

1. Philippe d’Hugues, « Céline-Destouches, 1940-1944 », La Nouvelle Revue d’Histoire, septembre-octobre 2008.

2. Frédéric Saenen, « “Chanter Bezons, voici l’épreuve !” », La Presse littéraire, septembre-octobre-novembre 2008.

3. Joël Prieur, « Céline ou la politique des chromosomes », Minute, 30 juillet 2008.

4. Ménaché, « Notes de lecture. Jean-Pierre Richard : “Nausée de Céline” », Europe, mai 2008. Voir Jean-Paul Louis, « Desnos et Céline, le pur et l’impur », Histoires littéraires, janvier-février-mars 2001 & Marc Laudelout, « D comme diffamation », Le Bulletin célinien, novembre 2002.

5. Claude Lorne, « Chronique de la censure citoyenne », Rivarol, 3 octobre 2008.

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, france, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 24 novembre 2008

La Fontaine: le savetier et le financier

Jean de la Fontaine : Le savetier et le financier

Un savetier chantait du matin jusqu'au soir:

Un savetier chantait du matin jusqu'au soir:

C'était merveille de le voir,

Merveille de l'ouïr: il faisait des passages,

Plus content qu'aucun des sept sages.

Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or,

Chantait peu, dormait moins encore.

C'était un homme de finance.

Si sur le point du jour parfois il sommeillait,

Le Savetier alors en chantant l'éveillait;

Et le Financier se plaignait

Que les soins de la Providence

N'eussent pas au marché fait vendre le dormir,

Comme le manger et le boire.

En son hôtel il fait venir

Le chanteur, et lui dit: or, ça, sire Grégoire,

Que gagnez-vous par an ? Par an ? ma foi, monsieur,

Dit avec un ton de rieur

Le gaillard Savetier, ce n'est point ma manière

De compter de la sorte; et je n'entasse guère

Un jour sur l'autre: il suffit qu'à la fin

J'attrape le bout de l'année:

Chaque jour amène son pain.

Et bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée?

Tantôt plus, tantôt moins: le mal est que toujours,

(Et sans cela nos gains seraient assez honnêtes)

Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours

Qu'ils faut chommer: on nous ruine en Fêtes.

L'une fait tort à l'autre: et monsieur le Curé,

De quelque nouveau Saint charge toujours son prône.

Le Financier riant de sa naïveté,

Lui dit: je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône.

Prenez ces cent écus: gardez-les avec soin,

Pour vous en servir au besoin.

Le Savetier crut voir tout l'argent que la terre

Avait, depuis plus de cent ans,

Produit pour l'usage des gens.

Il retourne chez lui: dans sa cave il enserre

L'argent et sa joie à la fois.

Plus de chant: il perdit la voix

Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines.

Le sommeil quitta son logis,

Il eut pour hôtes les soucis,

Les soupçons, les alarmes vaines.

Tout le jour il avait l'oeil au guet: et la nuit,

Si quelque chat faisait du bruit;

Le chat prenait l'argent. A la fin le pauvre homme

S'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus.

Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme,

Et reprenez vos cent écus.

Jean de la Fontaine, Le savetier et le financier, Fable II, Livre Huitième.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, fables, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 10 novembre 2008

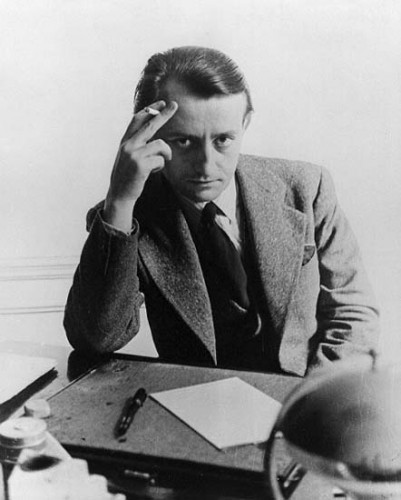

André Malraux ou la quête de sens

Laurent SCHANG:

André Malraux ou la quête de sens

Pour ceux qui aujourd'hui encore ne verraient en André Malraux que l'agent littéraire le plus talentueux de la IIIième Internationale, les éditions Gallimard ont eu l'heureuse idée de publier dans la collection “Folio” le texte longtemps inexploité de l'enfant chéri des lettres françaises, Les Noyers de l'Altenburg. Généreuse intention s'il en est, qui présente l'extrême intérêt pour les passionnés de l'auteur de L'espoir d'éclairer d'un jour nouveau le passage radical et trop longuement resté confiné dans les ténèbres de sa biographie, de son militantisme communiste à son action de protecteur des Arts gaulliste, évolution frappée du sceau impitoyable de la seconde guerre mondiale, dont le tourbillon déprédateur aura au moins eu l'effet salutaire de révéler Malraux à lui-même. De fait, Les Noyers de l'Altenburg constituent, plus qu'une étape, un tournant dans l'œuvre de l'écrivain. Ecrit en 1941, cet «anti-rornan», tant Malraux semble y avoir abandonné tout projet romanesque, peut à bon droit se présenter comme le bilan d'une vie avant la mue définitive vers une autre dimension, spirituelle et métaphysique. D'une structure relativement lâche, touffue, sans unité marquée, la fascination opérée par Les Noyers... ne provient pas tant du récit intrinsèque que de la métamorphose et de la mise à nu de son auteur, transfiguration nourrie, comme à l'habitude, par l'immensité des réflexions, que celles-ci soient religieuses, intellectuelles, politiques, historiques ou personnelles. De La Condition Humaine aux Anti-Mémoires, il n'y avait qu'un pas. Le voici franchi par Les Noyers de l'Altenburg.

Un appel à l'homme, à la civilisation, à l'esprit

Dans sa courte introduction, Marius-François Guyard note avec raison: «La vraie leçon des Noyers, c'est la mort de toute idéologie qui refuse le mystère de l'homme et ignore les realités «charnelles», pour parler comme Péguy. Une référence au maître des Cahiers de la Quinzaine fort à propos, pour ce roman inauguré dans la cathédrale de Chartres, en ce 21 juin 1940 de debâcle française. Prisonnier détenu dans ce vaisseau de pierre, abattu, écrasé par la fulgurance de la défaite, le narrateur (un Alsacien derrière lequel se dissimule à peine Malraux) se détache de sa sordide condition d'humilié pour se remémorer vingt-cinq ans plus tôt l'expérience parallèle de son père et trouver de nouvelles raisons d'espérer devant le chaos existentiel provoqué par la soudaine réalité du vrombissement des colonnes blindées allemandes.

Les préoccupations essentielles de le pensée de Malraux ressurgissent au milieu de ses congénères que ne préoccupent que l'instinct de survie, plus prégnants que jamais: l'Homme, la pensée, l'action. «Je sais maintenant qu'un intellectuel n'est pas seulement celui à qui les livres sont nécessaires, mais tout homme dont une idée, si élémentaire soit-elle, engage et ordonne toute la vie. Ceux qui m'entourent, eux, vivent au jour le jour depuis des millénaires». Ce père, Vincent Berger, l'éminence grise du jeune colonel Enver Pacha délégué par le Ministère des Affaires Etrangères allemand à Constantinople en pleine décadence ottomane, c'est aussi Malraux. Diplômé en langues orientales, pétri de références nietzschéennes, «dans sa philosophie de l'action —l'action passait avant la philosophie»— mais converti au socialisme, sorte d'anti-Lawrence d'Arabie germano-turc parti en croisade pour le mirage touranien, joué par la duplicité du IIième Reich, tout chez lui rappelle le passé communiste et militant du «premier» Malraux, engagé dans la guerre d'Espagne, propagandiste infatigable mais peu considéré de l'Internationale, pour qui son appel à l'Homme, à la civilisation, à l'esprit n'était que “verbiage petit-bourgeois”. «Il avait pris son parti d'une erreur qui avait tant engagé de lui-même; mais avec le retour de la santé la haine venait: comme s'il eût été trompé, non par lui-même, mais par cette Asie centrale menteuse, idiote et qui se refusait à son propre destin —et par tous ceux dont il avait partagé sa foi». Eloquent.

Le sens de la vie se trouve au-delà de la dialectique

Et puis toujours, obsessionnelle, fatale, la quête de sens, la marche vers une civilisation spirituelle autre, sacrée mais sans dogme ni rituel, transcendante. La fin de sa révolte, Malraux l'imagine puissamment par la traversée du désert du père de son héros, perdu sous la voûte des nuages caucasiens, se ruinant la santé sur les pistes qui mènent à Samarcande, mais élevant son âme vers l'infini, le divin. Antoine de Saint Exupéry, autre Perceval saharien, ne formulera pas autrement ce face-à-face dépouillé avec l'éternité dans le gigantisme des mers de sable. Cette révélation universelle, «un secret qui était bien moins celui de la mort que celui de la vie —un secret qui n'eût pas été moins poignant si l'homme eût été immortel», le mythe primordial qui confèrerait à l'homme un sens à sa vie bien supérieur au péché originel, Nietzsche s'y est brûlé les yeux, qui devint fou d'avoir percé le mystère... Descente aux Enfers magnifiquement retranscrite à laquelle a assisté Walter Berger, l'oncle de Vincent, ami du prophète de Sils-Maria et maître de céremonie des colloques de l'Altenburg, prieuré cerné de noyers où l'on disserte à l'envi sous l'égide des grands penseurs de ce monde: Nietzsche (bien sûr), Weber, Freud, George, Durckheim, mais aussi Pascal, Tacite, Mommsen, Platon. Dans les discours fumeux, gavés de la vaniteuse connaissance universitaire de penseurs par procuration n'écoutant qu'eux-mêmes, Vincent, revenu étranger dans un monde moderne qui le rebute en cette veille d'août 14, comprend, lui l'intellectuel, que le sens de la vie se trouve au-delà de la dialectique.

«Une civilisation n'est pas un ornement, mais une structure»

Si «l'homme est (toujours) ce qu'il fait» (cf Tchen dans La Condition Humaine), André Malraux sait désormais qu'une dimension infiniment supérieure l'habite, qu'il discerne sous les traits de la civilisation, évoquée comme annonciation du Nous universel par la transcendance du Moi. «Autrement dit, sous les croyances, les mythes, et surtout sous la mutiplicité des structures mentales, peut-on isoler une donnée permanente, valable à travers les lieux, valable à travers l'bistoire, sur quoi puisse se fonder la notion d'homme?» Approche qui défère au livre de Malraux une connotation éminemment contemplative, traditionnelle et guénonienne. L'immortalité, thème qui revient avec insistance («les millénaires n'ont pas suffi à l'homme pour apprendre à mourir», «On ne s'habitue pas à mourir»), Vincent la découvrira en juin 1915, les genoux et les mains plongés dans la terre gluante des plaines des bords de la Vistule irrémédiablement putréfiée par les gaz asphyxiants. Le progrès scientifique n'est qu'un leurre, «l'homme fondamental est un mythe, un rêve d'intellectuels», l'homme n'existe, vérité insoutenable pour le penseur, que parce qu'il est peuple de chair, non d'idée, un être pauvre, nu, sans force mais riche de sa communion magique avec la nature. Si pour l'intellectuel «la culture est une religion», le sens de la vie pour le commun des mortels réside dans sa capacité à ordonner la civilisation en harmonie avec les forces de la terre, seule part d'éternité où l'homme-shaman (un terme qui revient lancinant au fil du récit) trouve sa place dans la joie et la grandeur originelle recouvrées. «Une civilisation n'est pas un ornement, mais une structure». Vincent sera emporté par les gaz, seuls résisteront sur le champ de mort aux vapeurs des combats, hiératiques, les noyers...

Le colonel Berger pouvait dès lors apparaître

Le roman s'achèvera sur le retour au narrateur, et ses souvenirs de chef de blindés devant la ruée de mai-juin 1940, son attente, pleine de pitié, de dénuement et d'acceptation sereine d'une mort qu'il croit certaine: «Ainsi, peut-être, Dieu regarda le premier homme».

Roman charnière dans l'ouvre et la vie d'André Malraux, Les Noyers de l'Altenburg devait inaugurer une quadrilogie intitulée La Lutte avec l'Ange, projet inachevé, les manuscrits ayant été saisis par la Gestapo en 1943. Aux questions existentielles posées par le tout jeune Malraux de La Tentation de l'Occident, ce livre répond tout en annonçant chez l'auteur la transition d'avec les trois dates-clés de son «adolescence»: 1923, 1936 et 1940. Le colonel Berger (pseudonyme guerrier du Malraux de la brigade Alsace-Lorraine) pouvait dès lors apparaître.

Laurent SCHANG.

Les Noyers de l'Altenburg, Folio Gallimard, cat. 3, n°2997.

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, années 30, france, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 04 novembre 2008

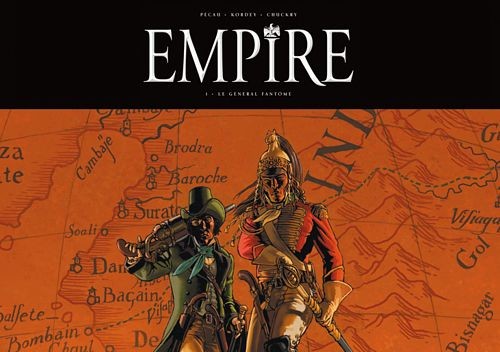

J.C. Albert-Weil: Veillons au salut de l'Empire!

Veillons au salut de l'Empire!

«Le grand Empire, l'Empire central, l'Imperium, par opposition à l'Occident»

(Jean-Claude Albert-Weil, Sont les Oiseaux, 1996)

Fiction: en juillet 1940, Hitler parvient à forcer la main au général Franco qui laisse passer les troupes allemandes sur son territoire. Gibraltar tombe et les panzers, après avoir traversé le Maroc et l'Algérie, foncent sur Le Caire. 300.000 prisonniers français sont libérés et commis aux moissons. La popularité du vieux maréchal est au zénith. Un débarquement allemand a lieu en Irlande du Sud. Malte tombe aux mains des paras de la Luftwaffe de Goering. Churchill est mis en minorité et remplacé par Lord Halifax, qui fait la paix, en échange des puits de pétrole du Moyen Orient, qui restent sous contrôle britannique. Pourquoi faire la guerre dans ces conditions? Le succès de l'opération Barbarossa est quasi complet et, rapidement, les troupes de l'Axe font jonction dans le Caucase. Par un coup d'audace inouï (Skorzeny?), Vladivostok tombe. C'est la panique au Japon, qui se rapproche des Américains. Dans l'Empire, c'est le délire: d'ailleurs, à Berlin, on joue Sartre à guichets fermés! Dans cette atmosphère de triomphalisme, l'épuration ethnique dont sont victimes les Juiffss prend heureusement fin et l'Empire favorisera même, pour gêner les Anglais, la naissance d'un Etat hébreu, armé par l'Allemagne. A Berlin, l'aile modérée menée par Bibbentrop, le cher Otto Tabetz, ou Krommel élimine les “natzis” forcenés. Une fausse explosion nucléaire, vers 1943, calme les Américains, qui se contentent d'armer la résistance soviétique (Staline combat toujours en Yakoutie). Une vraie bombe, que le Führer obtient grâce à ses réseaux d'espions (juiffss?) aux Etats-Unis, assure définitivement la neutralité américaine. Hitler meurt le 30 décembre 1946, à la veille du réveillon. Speer, l'amiral Panaris et surtout Gersdorff entreprennent une première “dénatzification” et, de 59 à 78, Stendel, le Führer suivant, proscrit le racisme et le remplace par le différentialisme critériologique: les Juiffss sont incités à collaborer ou à émigrer en Israël, où ils forment une tête de pont de l'Empire.

L'existencisme: doctrine impériale

Mais le grand Führer, c'est Gessler (1978-1993): avec lui, l'Empire décolle. La Panfoulia, grande autostrade de Duinkerke à Vladivostok draine des millions de Volkswagen et l'élite du Parti se détend à l'hôtel Heidegger, un gigantesque paquebot planté sur le Mont Blanc. L'aide sociale est généralisée, mais jamais en argent: distributeurs de nourriture, soins médicaux, vêtements, tout est gratuit, et de qualité (pas d'engrais chimiques, d'élevage aux hormones, d'où un taux de cancer ridiculement bas dans l'Empire). Les sciences atteignent un niveau inouï: manipulations génétiques, chirurgie esthétique, drogues diverses... et la fameuse base secrète de Tsarskoïe Sélo!

La doctrine impériale est appelée “existencisme”, elle garantit le droit aux plaisirs sexuels les plus raffinés pour tous les citoyens. La publicité est interdite, l'intrusion télévisuelle limitée (TV interdite les samedis et dimanches de la Norvège à la frontière coréenne, interdiction de toute permanence médiale: après un an, les journalistes cèdent leur place et changent de service; pas de femme de minlstre qui bave à l'écran!), le sport spectacle est banni (un joueur de l'équipe de Milan est vraiment né dans cette ville... de parents milanais), l'endettement exagéré est illégal. Des lois favorisent les PME et forcent les gens à faire réparer tout appareil un certain nombre de fois, d'où l'existence de castes de réparateurs prospères et heureux. Toutes ces lois saines et de bon sens déclenchent la fureur de la presse “ploutocrato-ergono-aliénée-croyancialo-marxo-cosmopolito-médiacrato-religio-éthico pseudo-égalitaire-hyperdémographico-universo-droit de l'hommesque-planèto-destructive”.

L'Empire est résolument non humaniste et rejette sagement les droits de l'homme, qui ne sont jamais que “les droits du client”: “droit de chier des litanies de progénitures débilo-crédulo-proliférantes, pulluliques, malsaines, ivres de tuer leur prochain ou de leur passer la Grande Maladie”. Car la Maladie, venue de l'Ouest est interdite dans l'Empire: un corps d'élite veille et nettoie, liquidant impitoyablement malades infiltrés par les démothalassocrates, agents d'influence de la pourriture utilitairo-protestante et militants nationalistes (des Gagaouzes aux Vourdalaks). Pas question d'affaiblir l'Empire! Les chrétiens, et les croyeux de tous poils, sont l'objet d'une attention toute spéciale: les chefs n'ont pas oublié leur rôle de pourrisseurs de l'Empire romain. On ne les laissera pas recommencer! Et des villes entières reparlent latin, la langue des origines. On y sacrifie à Jupiter... Gessler le Grand a compris qu'il n'y avait que deux manières de gérer l'humanité: les couilles pleines, à l'anglo-saxonne (frustration/culpabilisation-ambition-production), ou les couilles vides, à l'européenne (satisfaction-réalisation-assomption). Dans l'Empire, il est difficile de les garder pleines longtemps: des esclaves de Hollande ou du Kouban, expertes et motivées, sont fidèles au poste.

Ainsi parla Gessler...

Une monnaie unique, le franmark européen, est garantie par d'immenses réserves d'or, au contraire de l'immonde dollar usaïque, fabriqué à partir de rien, manipulé au dépens de populations ignorantes, abruties par un plouto-démocratisme hypermédiatisé. Les différences sont exaltées: pulpeuses Kalmouks et beaux Italiens peuvent bien se payer des orgasmes cosmiques, mais, attention, pas de métis! L'immigration est bien entendu interdite: «Autrefois, un peuple qui rentrait dans un autre, c'était clair, c'était une invasion... Peut-on aujourd'hui laisser librement les peuples qui n'ont aucune discipline nataliste et qui se multiplient à l'infini se répandre chez nous avec leurs drogues et maladies, chez nous qui réglementons nos naissances? La partie n'est pas égale! C'est s'abandonner à la catastrophe, à la barbarie, à l'effacement radical... Suicidons-nous collectivement tout de suite pour laisser la place aux autres, et qu'on n'en parle plus...». Ainsi parla Gessler, quatrième Führer de l'Empire. Dans ce monde braziloïde, un cauchemar pour les cosmopoliens et le rêve pour tous les autres, on suit l'ascension de Carl, membre de la DPSE (l'ordre beige), mais fréquentant, de Degrellstadt à Paris (Boulevard Céline) la fine fleur de l'aristocratie impériale: Lily Jünger, cette chère Pamela Horthy, l'exquis Vlady Vlassov, Anne-Ingrid de Munsbach-Lothringen et, bien sûr, le Protonotaire Parvulesco.

Patrick CANAVAN.

J. C. ALBERT-WEIL, Sont les oiseaux, Ed. du Rocher, 1996, 149 FF.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, empire, science-fiction |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 28 octobre 2008

Bruno Favrit: le recours aux montagnes

Le recours aux montagnes

Auteur entre autres d’un essai remarqué sur Nietzsche et d’un court roman de guerre, Bruno Favrit est à la fois un homme à la culture aussi profonde qu’originale et un alpiniste chevronné. Avec Ceux d’En Haut, son récent recueil de nouvelles, il nous offre un hymne à la haute montagne en tant qu’école de vie, car l’ascension s’y révèle surtout comme une rude initiation à une vision du monde spartiate. Des Cévennes au Caucase, ses héros, solitaires ou groupés en phalanstères (voire en patrouilles), affrontent la montagne pour mieux échapper aux blandices d’une modernité pour laquelle B. Favrit éprouve une tendresse limitée. Sveltes et bronzés (y compris sur le plan mental), ces jeunes gens qui comptent dans leurs rangs quelques troublantes amazones choisissent -ou refusent - cette conversion « hérakléenne » qui fascine cet écrivain pétri de pensée antique. Celui-ci tente en fait de mettre en pratique la sentence de Malraux : « approfondir sa communion ou cultiver sa différence ». Aussi, chez ses personnages, le panthéisme vécu sous la morsure du gel ou du soleil invaincu débouche-t-il sur la solitude des sommets. Quant aux culs de plomb, ceux qui sont morts sans le savoir, malheur à eux ! Livre attachant, d’un courage certain - qui pourrait toutefois être plus serein, au ton moins polémique, mais Favrit se veut disciple d’Héraclite - et à mille lieues de la chiennerie dominante, Ceux d’En Haut illustre la permanence d’une posture à la fois stoïcienne et épicurienne (somptueuse évocation d’un festin solsticial). Bel exemple de refus de l’aliénation techno-marchande, de quête de l’excellence et d’exaltation du « divin imprévu » cher à Stendhal, ce livre tonifiera tous ceux que tente la méditation du haut des cimes.

Christopher Gérard

Bruno Favrit, Ceux d’En Haut, Ed. Auda Isarn, 194 pages, 18€

Rencontre avec Bruno Favrit

Propos recueillis par Christopher Gérard

Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Les grandes étapes de votre itinéraire littéraire et spirituel ?

S'il me faut absolument répondre, je dirai : un passionné qui accepte de connaître ce qui veut le réduire pour mieux s'en défaire ensuite. Former une réponse plus complète m'épuiserait assurément. Parce que je n'ai pas cessé, comme dirait Hamsun, de constituer un petit sujet d'étonnement pour moi-même. Ce qui, en un sens, peut être bon signe, si cela signifie qu'à l'échelle d'une vie, rien n'est jamais acquis mais rien n'est jamais achevé.

Pour ce qui est des grandes étapes de mon itinéraire, je ne serai guère plus affirmatif. Il y a une sorte de constante mue par une soif originelle. Un phénomène dont l'explication est au-dessus de mon entendement mais dont je suis conscient qu'il n'a rien d'exceptionnel pour qui est à l'écoute. Je peux tout de même citer le passage par le scoutisme. Je crois que je me suis aussi construit dans ce mouvement qui n'eut alors pour moi absolument rien d'ordinaire. Mais je n'ai lu les romans de Foncine et de Dalens que bien plus tard : je m'appliquais à vivre la réalité avant tout. A quinze ans, il y a eu Nietzsche. Je ne comprenais pas tout, évidemment, mais je percevais que se tenait dans le Crépuscule des idoles et le Zarathoustra une éthique très différente de tout ce qui m'avait été enseigné jusque-là. Cette lecture m'a donné le goût d'aborder les écrits d'autres maîtres d'élévation sans renoncer pour autant à parcourir les forêts et les crêtes. La fréquentation de la Phusis, la Nature sous son acception la plus large, m'a appris l'essentiel, enseignement que la société moderne ne propose plus. Cette immersion m'a également aidé à penser par moi-même en me tenant éloigné des absolutismes tels l'empirisme et les ''valeurs'' spéculatives.

Spirituellement, le qualificatif de panthéiste me convient. Pour ne pas se laisser accaparer par le dogme il faut se construire sa vision du monde en convoquant ses évidences instinctive et héréditaires.

Les grandes lectures ?

Sans doute peut-on se prononcer sur les livres essentiels à ce que l'on éprouve le besoin de les relire. Nietzsche continue à me soutenir. Mais également des penseurs comme Schopenhauer et Cioran. Sans oublier la philosophie antique. C'est la partie métaphysique de cette aventure qui me paraît déterminante. (Je reste assez insensible à l'épistémologie, sans doute parce que mon côté pyrrhonien m'inspire une confiance modérée dans le résultat.) Pour le style : Saint-Simon, Chateaubriand, Rousseau, Mérimée, Barrès, Montherlant. Bien que lisant peu de romans, des auteurs comme Giono, Hamsun ou Lawrence me touchent. J'affectionne aussi l'oeuvre où l'auteur se met à nu ; Henry Miller, Jack Kerouac, Blaise Cendrars, Gabriel Matzneff, furent pour moi de véritables révélations en la matière. Il me semble en effet important de rester plongé dans le réel. Mais un réel qui sait s'accommoder de la métaphysique et des mythes, eux-mêmes à considérer comme une réalité conceptualisée. Je peux citer également Alain Daniélou, Mircea Eliade, Fernando Pessoa, Hermann de Keyserling, Joseph Conrad.

Les grandes rencontres ?

Cette question renvoie pour moi à la précédente : qu'importe que les auteurs que nous relisons aient ''disparus'', leur talent demeure face à la grande majorité de nos contemporains qui excellent en mondanités et courent après les prix. Un livre et la confrontation peut avoir lieu. Mes plus grandes rencontres, je les ai faites aussi dans la fréquentation de sites préservés comme en Irlande, en Laponie, sur les grands causses ou les pentes des Alpes. J'aime la magie des lieux. J'aime voir où ont vécu, où ont écrit ceux qui m'ont marqué. L'Engadine d'Ainsi parlait Zarathoustra, le Valais de Derborence, le Montmartre de Jours tranquilles à Clichy, le quartier latin qui a vu naître Nous n'irons plus au Luxembourg et De l'inconvénient d'être né, la Bourgogne des Etoiles de Compostelle, les Calanques de Bourlinguer, le Vercors d'Un roi sans divertissement, le Montserrat d'Un Voyageur solitaire est un diable.

Après un essai sur Nietzsche et une synthèse sur le vitalisme, vous publiez un recueil de nouvelles dont le personnage principal est la montagne. Vous inscrivez-vous dans la lignée d’un Frison-Roche ou d’autres écrivains de la montagne ? D’où vous est venue cette passion ?

J'ai lu Frison-Roche, mais des écrivains comme Saint-Loup, Ramuz ou Buzzati me paraissent bien plus indispensables. Et un Reinhold Messner, même s'il n'a pas un style inoubliable, est à lire parce qu'il décrit dans ses livres une expérience personnelle réellement nietzschéenne. De là à dire que je m'inscris dans cette lignée d'écrivains, nous dirons que je m'efforce de m'y inscrire, conscient de mes faiblesses. Sur ce point, je me qualifierai plus convenablement de questeur qui s'essaye à l'écriture sans y consacrer tout le temps qu'il faudrait...

Quant à ma passion pour la montagne, elle est née d'une ascension en falaise, dans laquelle m'avaient entraîné deux amis, et d'un séjour estival dans les Alpes suisses où j'ai découvert que ce qui pouvait se faire sur le calcaire à 120 mètres de hauteur se trouvait démultiplié en terme de sensations sur le granit à 3000. J'ai vite ressenti le besoin de ne me détacher jamais longtemps des verticalités et de garder le spectacle de ces virginités ''à portée de main''. Je suis devenu, comme on dit aujourd'hui, un addict. L'escalade et l'alpinisme constituent un moyen idéal de trouver l'air pur, la beauté et de tester sa détermination. Cette nécessité n'a pas été exposée uniquement dans Ceux d'en haut qui a eu un précédent. Les Nouvelles des dieux et des montagnes, parues en 2004, rendaient déjà hommage à l'altitude. J'ai tenté d'y montrer qu'elle est aussi un moyen de fréquenter la divinité.

Les hommes et les femmes que le lecteur croise dans votre livre ont tous en commun de manifester une forme plus ou moins ouverte de rébellion contre le monde moderne.

Pour ce qui est de mon époque, ce n'est pas tant qu'elle me désespère – chacun trouve midi à sa porte – ; je souhaite seulement être le moins possible corrompu par elle. Du moins tenté-je de ne pas céder à ses triviales injonctions. Pas de propriété, pas de stock-options, pas d'idées arrêtées sur les vices ou les vertus (d'autant plus que je crois en la relativité des valeurs). Comme dit Marcel Conche, un des rares philosophes actuels remarquables : « Il faut se retirer de tout ce qui a une signification maintenant, mais n’en aura plus demain. » Cela est vrai pour l'action comme pour la connaissance. Mes personnages me ressemblent parce que je les ai fréquentés ou qu'ils sont un peu de moi-même. Je m'inspire de la réalité pour les mettre en scène. La ''révolte contre le monde moderne'' n'est pas qu'une forme de littérature. Bien qu'ils se fassent, hélas ! rares, il y a encore des corps et des esprits vitalisés en ce bas monde.

Ce qui frappe aussi à la lecture de votre recueil, c’est votre proximité avec la Grèce ancienne, celle d’Héraclite. Comment expliquez-vous ce trait plus qu’original ?

Héraclite ! Il est présent dans la nouvelle ''La Voie hérakléenne'', mais aussi dans Vitalisme et vitalité. Tout ce qui nous reste de lui est constitué de fragments que les doxographes et les philosophes ont sauvé de l'oubli, ''dégraissant'' au passage sa pensée. Cela donne du coup à ses écrits une dimension exceptionnelle. Un présent inestimable pour un âge perclus de discours et de circonlocutions où nul ne ressent plus le besoin de lutter contre l'encombrement et la superfluité. Le vieux sage païen a influencé Platon mais aussi Char et Heidegger, ce qui n'est pas rien. Autant de richesse dans une petite centaine d'aphorismes, il n'y avait que de la Grèce antique qu'un tel héritage pouvait nous venir.

Vos projets ?

Beaucoup trop. J'avance toujours sur plusieurs fronts au gré de mon inspiration... et de mes dispositions à l'éparpillement ! Selon le vieux précepte antique, je pars du principe que naviguer est nécessaire si l'on veut aborder de nouveaux rivages et ne pas s'émousser dans les béatitudes que ces temps encouragent. Alors cinglons au large et tentons de nouvelles expériences. En ce moment, je me consacre plus particulièrement à la composition d'aphorismes. Un travail en chantier depuis des années qui impose des choix; polir, élaguer, supprimer. Encore et toujours la tentation d'une forme d'allégement.

Quelques projets aussi de grandes voies où je puisse me perdre pour me trouver. Tant que les dieux me donnent l'énergie d'aller par ce moyen à leur rencontre, je n'y renonce pas.

Avignon, printemps 2008

00:10 Publié dans Alpinisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, montagnes, traditions, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 22 octobre 2008

L. F. Céline et Karl Epting

Présentation de l'éditeur

Karl Epting (1905-1979) fut l’un des représentants les plus influents de la culture allemande dans le Paris des années 30 et 40. En 1932, après la parution de Voyage au bout de la nuit, il se proposa de faire connaître Céline en Allemagne. Leur première rencontre eut lieu en 1937, et leurs rapports durèrent jusqu’à la mort de l’écrivain. Frank-Rutger Hausmann fait le point sur les relations entre les deux hommes et propose, pour la première fois, l’intégralité de la correspondance adressée par Céline à Karl Epting. Englobant la période située entre 1941 et 1960, ces lettres offrent des renseignements précieux à la fois sur la biographie de Céline et sur les relations franco-allemandes sous l’Occupation. On trouvera également dans cet ouvrage plusieurs textes de Karl Epting, dont tous ceux qu’il a écrits sur Céline, et une bibliographie exhaustive.

L'auteur

Professeur de langues et littératures françaises et italiennes à l’Université de Fribourg-en-Brisgau, Frank-Rutger Hausmann a notamment publié des éditions commentées de Dante, Villon et Rabelais. Il a également écrit des introductions aux études médiévales et humanistes, ainsi que plusieurs monographies sur les universités allemandes durant la période nationale-socialiste.

Frank-Rutger Hausmann, L-F Céline et Karl Epting, Ed. Le Bulletin célinien, 2008.

Commande possible auprès du Bulletin célinien:

Le Bulletin célinien

B P 70

1000 Bruxelles 22

Belgique

celinebc@skynet.be

08:08 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, allemagne, seconde guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 16 octobre 2008

La victoire du rythme binaire consacrait le règne de la masturbation

« LA VICTOIRE DU RYTHME BINAIRE CONSACRAIT LE REGNE DE LA MASTURBATION »

« Dans la salle, les conversations étaient abolies. Les yeux seuls essayaient de se parler, en vain. Dans les cerveaux des danseurs, les connexions rationnelles avaient dû être débranchées. L’humour, le charme, l’ironie, qui accompagnaient jadis la musique, avaient été laissés au vestiaire avec les vestes et les manteaux. Le seul langage autorisé était celui des corps. Ceux-ci ne s’épousaient pas comme avec le tango et ces danses sorties des bordels. Avec le rock, les mains se quittaient et se retrouvaient, comme si la génération du baby-boom avait voulu ainsi marquer qu’elle serait celle de l’indétermination sexuelle et du divorce de masse. La victoire du rythme binaire consacrait le règne de la masturbation et du cinéma pornographique. Les corps ne se mêlaient pas, ne se touchaient ni ne se frôlaient, chacun restait dans son coin et s’agitait, comme pris de transe. On mimait l’acte de va-et-vient sans retenue, solitairement. Mais chacun s’observait, se reluquait sans vergogne, comme si on jaugeait les capacités sexuelles des uns et des autres pour déterminer qui serait l’étalon le plus vigoureux et les juments à la croupe la plus accueillante. »

Eric Zemmour, "Petit Frère", Denoël, 2008, p. 172-173

00:10 Publié dans Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lettres françaises, lettres, littérature française, littérature |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 15 octobre 2008

Henry Bauchau dans la tourmente du XX siècle

Henry Bauchau dans la tourmente du XXe siècle

L'ouvrage sera lancé le jeudi 6 mars 2008 au Musée de Louvain-la-Neuve, lors du vernissage de l'exposition "L'atelier d'Henry Bauchau".

Ce qu'on en dit

"De quels chemins ombrés a surgi la vocation tardive d'Henry Bauchau et de quelle expérience, de quel traumatisme en l'occurrence, s'est nourrie la substance de ses livres ? Deux historiens, Geneviève Duchenne et Vincent Dujardin, tous deux historiens et professeurs à l'UCL, ainsi que Myriam Watthee-Delmotte, professeur de littérature à l'UCL et spécialiste de l'oeuvre d'Henry Bauchau, apportent à ces questions l'éclairage d'une enquête rigoureusement documentée à partir de lettres, d'archives, d'entretiens, de mémoires, de témoignages et faite dans un esprit de collaboration où, aux recherches des premiers, répond en écho l'analyse des textes de la troisième."

Monique Verdussen, "Bauchau avant Bauchau", La Libre Belgique, 18 avril 2008 (article accessible via le site de La Libre)

SYNERGIES EUROPEENNES - Ecole des cadres/Wallonie - Lectures - Octobre 2008

00:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lettres, littérature, littérature belge, lettres belges, littérature française, lettres françaises, seconde guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 11 octobre 2008

Renaud Camus: la grande déculturation

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com

Renaud Camus - La grande déculturation

Amis du Désastre et Niveau-montistes sont formels : la culture s'est répandue dans toutes les couches de la population. Ce livre soutient le contraire. Si la culture s'est répandue, selon lui, c'est comme le lait de Perette : plus la culture est diffusée, moins il y en a pour chacun et moins elle a de consistance. Lorsque les trois-quarts d'une génération accèdent au baccalauréat, le niveau de connaissance et de maturité qu'implique ce diplôme est à peu près celui qu'atteignaient au même âge les trois-quarts d'une autre génération, quand personne ne songeait à nommer cela baccalauréat, à peine certificat d'études. L'université fait le travail des lycées, les lycées celui des écoles primaires, les classes maternelles celui que les parents ne font pas, ayant eux-mêmes été élevés par l'école de masse, qui a formé la plupart des nouveaux enseignants. Arte, France Culture ou France Musique se consacrent aux tâches jadis dévolues aux chaînes généralistes, celles-ci imitent les postes et stations de divertissement.

Tout a baissé d'un cran. C'est la grande déculturation. Et si les journaux n'ont plus de lecteurs, c'est en grande partie parce que leur public potentiel ne sait plus lire, même des phrases de plus en plus simples et de plus en plus fautives, avec de moins en moins de mots. Le paradoxe est que l'objectif quantitatif, qui est au cœur de l'ambition démocratique en sa transposition culturelle, fait partout le lit de l'argent, par le biais de la publicité, des taux d'audience et des lois du marché. C'est ainsi que le Louvre devient une marque, etc.

Renaud Camus, La grande déculturation, Fayard, 2008.

00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lettres françaises, lettres, littérature française, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 10 octobre 2008

Céline, la danse et les danseuses

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com

Céline, la danse et les danseuses

"Il n'était pas évident que cet écrivain qui semble ou prétend n'écrire que pour se délivrer de souvenirs insupportables et décharger sa bile soit sensible à d'autres arts qu'à cette prose narrative dans laquelle il s'est lancé comme malgré lui.

"Il n'était pas évident que cet écrivain qui semble ou prétend n'écrire que pour se délivrer de souvenirs insupportables et décharger sa bile soit sensible à d'autres arts qu'à cette prose narrative dans laquelle il s'est lancé comme malgré lui.

Or sa relation avec plusieurs de ces arts a à voir, quoique pas toujours de la même manière, avec sa pratique de romancier, et tout se passe même comme si ses attirances premières avaient été tournées vers des arts qu'il passe ensuite sous silence, en tout cas dans ce Voyage au bout de la nuit qui dessine pour longtemps son image dans l'opinion.

Aucun ne le hante plus continûment et sous des formes plus diverses que la danse, cette mise en forme et en valeur du corps, pour lui avant tout du corps féminin. Sans doute fait-il cette découverte de la danse, comme il le dit, dans le music-hall londonien au cours de son séjour de 1915-1916. Il le retrouvera plus tard à Paris, dans les intermèdes dansés de séances de cinéma au temps du muet. L'épisode du Tarapout dans Voyage au bout de la nuit se souvient de ces expériences. « Ce que je trouve remarquable, dit Céline d'une des danseuses à un journaliste à qui il a donné rendez-vous dans un de ces cinémas, c'est que l'esprit ne cesse pas de dominer les muscles et le métier.» L'instant d'après, il lui parle de « l'infini de la danse ».

L'émerveillement durable dans lequel le plonge Elizabeth Craig quand il la rencontre en 1926 ne tient pas seulement aux qualités de corps et d'esprit de la jeune femme, mais aussi au fait qu'elle fait entrer la danse dans sa vie. À partir de ce moment, il n'aura plus de relation intime durable qu'avec des danseuses, comme s'il avait besoin d'avoir en permanence auprès de lui ce témoignage d'un accomplissement de la vie. Il en a besoin comme d'un contrepoids aux aspects négatifs de cette vie dont son imaginaire fait la matière des romans qu'il écrit. Il s'intéresse au travail intense auquel se plient ses compagnes pour se maintenir au niveau qu'exige leur art; il fréquente les cours qu'elles suivent pour bénéficier de l'expérience de leurs aînées. C'est à l'un d'entre eux, celui de Mme d'Alessandri, qu'en 1935 il rencontre Lurette Almansor, qui se spécialise dans les danses de caractère, d'inspiration espagnole ou orientale. Il vivra avec elle jusqu'à sa mort.

L'émerveillement durable dans lequel le plonge Elizabeth Craig quand il la rencontre en 1926 ne tient pas seulement aux qualités de corps et d'esprit de la jeune femme, mais aussi au fait qu'elle fait entrer la danse dans sa vie. À partir de ce moment, il n'aura plus de relation intime durable qu'avec des danseuses, comme s'il avait besoin d'avoir en permanence auprès de lui ce témoignage d'un accomplissement de la vie. Il en a besoin comme d'un contrepoids aux aspects négatifs de cette vie dont son imaginaire fait la matière des romans qu'il écrit. Il s'intéresse au travail intense auquel se plient ses compagnes pour se maintenir au niveau qu'exige leur art; il fréquente les cours qu'elles suivent pour bénéficier de l'expérience de leurs aînées. C'est à l'un d'entre eux, celui de Mme d'Alessandri, qu'en 1935 il rencontre Lurette Almansor, qui se spécialise dans les danses de caractère, d'inspiration espagnole ou orientale. Il vivra avec elle jusqu'à sa mort.

Ce choix n'est pas seulement affaire de relations féminines, il n'est pas exagéré de le dire existentiel, tant il est enraciné au plus profond de sa sensibilité et de son imaginaire. Dans la danseuse, Céline admire une lutte de chaque jour contre les effets que le temps fait subir au corps humain, en le soumettant toujours plus à la pesanteur et en ne lui laissant plus accomplir que des mouvements de moins en moins harmonieux - lutte donc, au repos, contre l'avachissement, l'affaissement, la perte des formes, lorsque les muscles ne suffisent plus à remplir et à tendre la peau qui auparavant les dessinait à la surface,- dans le mouvement, lutte contre la perte de souplesse qui désaccorde les parties du corps dans leur relation les unes avec les autres danseuse est l'être humain qui mène avec le plus d'évidence contre cette mort avant la mort une action perdue d'avance mais glorieuse.

Il est donc logique que Céline s'intéresse autant, et peut-être plus, au travail à la barre et aux répétitions qu'au spectacle final, et qu'à côté de l'envol et des pointes de la danseuse classique il fasse place dans son empyrée à la danseuse de music-hall.

Il est donc logique que Céline s'intéresse autant, et peut-être plus, au travail à la barre et aux répétitions qu'au spectacle final, et qu'à côté de l'envol et des pointes de la danseuse classique il fasse place dans son empyrée à la danseuse de music-hall.

Les circonstances ont fait que le développement le plus long et le plus lyrique que lui ait inspiré la danse soit situé à l'orée des trois cents pages de fureurs et d'éructations de Bagatelles pour un massacre: « Dans une jambe de danseuse le monde, ses ondes, tous ses rythmes, ses folies, ses voeux sont inscrits!... jamais écrits!... Le plus nuancé poème du monde!... émouvant! [ ... ] Le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de danseuse en mouvant équilibre est en ligne, [ ... ] aux écoutes du plus grand secret, c'est Dieu! C'est Dieu lui-même! Tout simplement! [ ... ] La vie les saisit, pures... les emporte... au moindre élan, je veux aller me perdre avec elles... toute la vie... frémissante, onduleuse... » (Bagatelles pour un massacre)

C'est explicitement la raison pour laquelle il insère trois arguments de ballet (« bagatelles ») dans le texte de ce pamphlet, les deux premiers avant de se déchaîner, le troisième pour terminer le livre dans le calme après tant de violences. Il en attend la possibilité, s'ils étaient mis en musique et dansés, de « se rapprocher des danseuses » et, grâce à elles, de mourir « par une onde... la plus dansante... la plus émue... » (Bagatelles). À l'époque où il écrit ces lignes, il ne manque pas de relations personnelles avec des danseuses. Depuis qu'Elizabeth Craig l'a quitté, il voit régulièrement lors de leurs passages à Paris la Danoise Karen Marie Jensen et ses amies américaines, qui se produisent notamment au Radio City Hall de New York. Mais assister aux répétitions d'un ballet dont il aurait écrit l'argument serait être associé aux danseuses dans leur travail, et même accéder à leur saint des saints, si cela pouvait avoir lieu avec le corps de ballet de l'opéra de Paris.

Auparavant, à l'époque où il vivait avec Elizabeth, il avait tenté de mêler autrement danse et écriture. Ses deux pièces de 1926 et 1927, L'Église et Progrès, qui préfigurent, la première Voyage au bout de la nuit, la seconde Mort à crédit, comprenaient des personnages de danseuses et les faisaient danser sur scène, afin, disait Céline au même journaliste (voir p. 83), qu'en elles «sex-appeal» ou encore «attirance biologique » s'imposent directement au spectateur. Ils agiraient sur lui non, comme habituellement dans les pièces, à travers compliments et commentaires, mais comme des évidences ressenties.

Il est cependant significatif que, lorsqu'à deux reprises Céline reprend sous forme romanesque une histoire dont la plupart des éléments subsistent, en revanche la danse et la danseuse disparaissent. Grâce à son intimité avec des danseuses, il parvient, dans sa vie personnelle, à faire contrepoids à tout ce qui le rebute et le fait souffrir dans la réalité. Mais il n'est pas si facile de juxtaposer le positif et le négatif dans une création artistique fondée sur une représentation de cette réalité. Alors, c'est l'imaginaire qui commande et peut seul, par sa cohérence propre et sa correspondance avec le style, faire la valeur de l'œuvre dans l'ordre de la littérature. En Céline, le sens et le désir de la création littéraire, de même que l'intuition sinon la conscience de ses lois, ne sont pas moins forts que l'attachement à la danse. Rien n'est plus éloquent dans ce domaine que les transformations qu'il fait subir à l'histoire des aventures de Bardamu quand il passe du théâtre au roman : il les fait commencer par l'évocation de la guerre, qui devient la clé du roman tout entier. En revanche, il supprime de l'épisode new-yorkais les danseuses et leurs exercices sur scène.

[Photo : Le cours de Mme d'Alessandri avec Lucette Almansor (au milieu)] Quand L'Église fut jouée dans une mise en scène qui lui rendait justice, en 1992, les spectateurs qui gardaient le roman présent à l'esprit découvraient à quel point le choix d'une danseuse professionnelle pour tenir le rôle d'Elizabeth Craig suffisait à lui seul à déplacer le centre de gravité de l'histoire. Sa présence et les mouvements qu'elle exécutait devant Bardamu - et donc devant les spectateurs -, si ces scènes avaient été maintenues dans le roman, auraient fait perdre au reste des expériences du narrateur une partie de l'impact qu'elles ont à la lecture. La note de violence et de noirceur qui était destinée, pour le meilleur et pour le pire, à devenir la marque de Céline dans la littérature de son temps n'était pas compatible avec l'évidence physique de la danse. Quel que soit le secours que Céline tirait personnellement de celle-ci, dont il n'est pas exagéré de dire qu'elle l'aidait à vivre, il était trop écrivain-né pour ne pas en tirer les conclusions qui s'imposaient."

[Photo : Le cours de Mme d'Alessandri avec Lucette Almansor (au milieu)] Quand L'Église fut jouée dans une mise en scène qui lui rendait justice, en 1992, les spectateurs qui gardaient le roman présent à l'esprit découvraient à quel point le choix d'une danseuse professionnelle pour tenir le rôle d'Elizabeth Craig suffisait à lui seul à déplacer le centre de gravité de l'histoire. Sa présence et les mouvements qu'elle exécutait devant Bardamu - et donc devant les spectateurs -, si ces scènes avaient été maintenues dans le roman, auraient fait perdre au reste des expériences du narrateur une partie de l'impact qu'elles ont à la lecture. La note de violence et de noirceur qui était destinée, pour le meilleur et pour le pire, à devenir la marque de Céline dans la littérature de son temps n'était pas compatible avec l'évidence physique de la danse. Quel que soit le secours que Céline tirait personnellement de celle-ci, dont il n'est pas exagéré de dire qu'elle l'aidait à vivre, il était trop écrivain-né pour ne pas en tirer les conclusions qui s'imposaient."

Source : Henri Godard, Un autre Céline, de la fureur à la féerie, Textuel, 2008.

00:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, chorégraphie, littérature française, lettres françaises, lettres, littérature, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 09 octobre 2008

Bulletin célinien, n°301

Le Bulletin célinien

Sommaire du n° 301, octobre 2008 :

Sommaire du n° 301, octobre 2008 :

Marc Laudelout : « Sur Céline » de Philippe Alméras

Jean-Pierre Doche : Céline parmi nous

Alain Ajax : Céline au bout du communisme

Marc Laudelout : Céline dans la presse

Tomohiro Hikoe : « Progrès » et le music-hall

Michel P. Schmitt : Toujours à propos du 300ème numéro du BC

Le Bulletin célinien

B P 70

1000 Bruxelles 22

Belgique

http://louisferdinandceline.free.fr

celinebc@skynet.be

Numéro disponible contre 6 € (en timbres-poste ou par chèque à l'ordre de M. Laudelout)

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature française, lettres françaises, littérature, lettres, céline, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 30 septembre 2008

R. Poulet: "D'un château l'autre"

Robert Poulet:

« D’un château l’autre »

[1957]

Il est toujours dangereux d’enterrer les gens ; ils ressuscitent à l’improviste et on ne sait plus où les mettre. Depuis Féerie pour une autre fois, on posait en fait que le grand Céline, celui du Voyage au bout de la nuit, était mort. Erreur complète ! Le prétendu défunt détrompe son monde en poussant un nouvel éclat de rire dont les échos ont même réveillé les critiques parisiens, dans leur fauteuil à roulettes. Et ces messieurs en oublient que – par convention tacite, conclue en 1944 – « Céline, ce n’est rien », « un personnage très surfait », grossier comme un chauffeur de car, artificieux, puéril ; d’ailleurs tout à fait inconnu de la jeunesse. Inconnu, justement, parce que pendant dix ans on s’est abstenu de le faire connaître !... Est-ce que les jeunes connaîtraient Proust si la conspiration du silence s’appliquait à la Recherche du temps perdu ?... Pendant qu’Aristarque effaré et irrité s’empêtre ainsi dans ses contradictions, proclamons tranquillement que D’un château l’autre, s’il était signé Tartempion, ferait pousser des hurlements d’admiration et de stupeur à toute l’avant-garde littéraire, dont les choryphées se sont signalés par des innovations qui paraissent imperceptibles au prix de ce discours prodigieux, encore bien plus hardi et plus expressif que celui du Voyage.

Seulement ce livre-là contenait un sentiment, valable pour tous les hommes de ce siècle. Sentiment de découverte furieuse, de scandale qui répond au scandale ; la vie moderne, non plus décrite, mais vomie toute fumante ; et par-dessus le marché la Rigolade : un être qui tombe des nues, qui voit le monde où nous sommes – la civilisation faussée, l’âme salie, l’esprit plein de mensonges – et qui se tord.

Des deux inventions énormes qui constituent (renforcée dans Mort à crédit) la surprise célinienne, il ne reste évidemment que la seconde ; celle qui a pour fin d’introduire dans la littérature le langage de notre temps. Le vrai, non celui que jargonnent les romanciers réalistes, populistes, néo-naturalistes, etc. Il suffit de contempler le hachis et le pataugis des sous-Céline, dont quelques-uns portent des noms partout vantés, pour mesurer l’habileté cachée de notre homme, faux cacographe, pseudo-débraillé, qui calcule ses diatribes à une virgule près, et qui s’apparente bien plus, pour le souci du style, à José-Maria de Hérédia qu’au Père Duchesne.