Hommage à Stefan George

par Luc-Olivier d'Algange

La poésie est un combat. Aussi sereine, désinvolte ou légère qu’on la veuille, si éprise de songes vagues ou du halo des mots qui surgissent, comme l’écume, de l’immensité houleuse de ce qui n’est pas encore dit, la poésie n’existe en ce monde que par le dévouement, le courage, l’oblation martiale de ses Serviteurs. A ce titre, toute poésie est militante, non en ce qu’elle se voudrait au service d’une idéologie mais par la mise en demeure qu’elle fait à ceux qui la servent de ne servir qu’elle. Nul plus que Stefan George ne fut conscient de cette exigence à la fois héroïque et sacerdotale qui pose la destinée humaine dans sa relation avec la totalité de l’être, entre le tout et le rien, entre le noble et l’ignoble, entre l’aurore et le crépuscule, entre la dureté du métal et « l’onde du printemps» :

« Toi, toujours début et fin et milieu pour nous

Nos louanges de ta trajectoire ici-bas

S’élèvent Seigneur du Tournant vers ton étoile… »(1)

Le cours ordinaire des jours tend à nous faire oublier que nous vivons brièvement entre deux vastitudes incertaines qui n’appartiennent point à ce que l’homme peut concevoir en terme de vie personnelle, et qu’à chaque instant une chance nous est offerte d’atteindre à la beauté et à la grandeur en même temps que nous sommes exposés au risque d’être subjugués par la laideur et la petitesse. Depuis que nous ne prions plus guère et que nos combats ne sont plus que des luttes intestines pour le confort ou la vanité sociale, ce qu’il y a de terrible ou d’enchanteur dans notre condition nous fait défaut. Nous voici au règne des « derniers des hommes » dont parlait Nietzsche. Pour Stefan George, la poésie est un combat car le monde, tel qu’il se configure, n’en veut pas. La poésie n’est pas seulement le combat de l’artiste avec la matière première de son art, elle est aussi un combat contre le monde, un « contre-monde » selon la formule de Ludwig Lehnen, qui est, pour des raisons précises, le contraire d’une utopie. Pour Stefan George, ce n’est pas la poésie qui est l’utopie, le nulle part, mais ce monde tel qu’il va, ce monde du dernier des hommes auquel la poésie résiste :

« Ainsi le cri dolent vers le noyau vivant

Retentit dans notre conjuration fervente » (2)

On peut, certes, et ce sera la première tentation du Moderne, considérer cette majestueuse, hiératique et solennelle construction georgéenne comme une illusion et, de la sorte, croire la récuser. Il n’en demeure pas moins que cette illusion est belle, que cette illusion, si illusion il y a, entraîne en elle, pour exercer les pouvoirs du langage humain, le sens de la grandeur et du sacrifice, l’exaltation réciproque du sensible et de l’intelligible. Force est de reconnaître que cette « illusion » si l’on tient à ainsi la nommer, est à la fois la cause et la conséquence d’une façon d’être et de penser plus intense et plus riche que celles que nous proposent ces autres illusions, ces illusions subalternes dispensées par les sociétés techniciennes ou mercantiles, voire par les idéologies dont les griseries sont monotones et fugaces :

« Et renferme bien en ta mémoire que sur cette terre

Aucun duc aucun sauveur ne le devient sans avoir respiré

Avec son premier souffle l’air rempli de la musique des prophètes

Sans qu’autour de son berceau n’eût tremblé un chant héroïque. » (3)

L’éthique georgéenne s’ordonne à des Symboles et à une discipline qui resserre l’exigence autour du poïen. Ascèse de la centralité, du retour à l’essentiel, de l’épure, cette éthique rétablit la précellence d’une vérité qui se laisse prouver par la beauté en toute connaissance de cause. Pour Stefan George, rien n’est moins fortuit que la poésie. Loin d’être le règne des significations aléatoires ou de vagues divagations de l’inconscient, la poésie est l’expression de la conscience ardente, de la lucidité extrême. L’Intellect n’est point l’ennemi de la vision, bien au contraire. L’Image n’advient à la conscience humaine que par le miroir de la spéculation. Toute poésie est métaphysique et toute métaphysique, poésie. On peut considérer cette poésie métaphysique comme une illusion, Stefan George se refusant à en faire un dogme, mais cette illusion demeure une illusion supérieure dont la supériorité se prouve par la ferveur et la discipline qu’elle suscite :

« Seul peut d’aider ce qu’avec toi tu as fait naître –

Ne gronde pas ton mal tu es ton mal lui-même…

Fais retour dans l’image retour dans le son ! » (4)

Notons, par ailleurs, que ceux-là mêmes qui « déconstruisent » et « démystifient » avec le plus d’entrain les métaphysiques sont aussi ceux qui s’interrogent le moins sur les constructions et les illusions banales comme si, du seul fait d’être majoritaires à tel moment de l’Histoire, elles échappaient à toute critique, voire à toute analyse. La pensée de Stefan George se refuse à cette complaisance. Peu lui importe le jugement ou les habitudes de la majorité. Plus humaniste, au vrai sens du terme que des détracteurs, Stefan George prend sa propre conscience comme point de référence à la conscience humaine. Il éprouve la conscience, la valeur, la volonté, la possibilité et la création à partir de son propre exemple et de sa propre expérience : méthode singulière où l’on peut voir aussi bien un immense orgueil qu’une humilité pragmatique qui consisterait à ne juger qu’à partir de ce que l’on peut connaître directement, soi-même, et non par ouïe dire, précisément à partir d’un « soi-même » dont l’exemplarité vaut bien toutes les représentations et tous les stéréotypes du temps :

« Seuls ceux qui ont fui vers le domaine

Sacré sur des trirèmes d’or qui jouent

Mes harpes et font les sacrifices au temple..

Et qui cherchent encore le chemin tendant

Des bras fervent dans le soir – d’eux seuls

Je suis encore le pas avec bienveillance

Et tout le reste est nuit et néant. » (5)

Pour Stefan George, croire que sa propre conscience ne puisse nullement être exemplaire de la conscience humaine, ce serait consentir à une démission fondamentale, saper le fondement même du « connais-toi toi-même » c’est-à-dire le fondement de la pensée grecque du Logos qui tient en elle le secret de la liberté humaine. Si un seul homme ne peut, en toute légitimité, donner tort à ses contemporains, fussent-ils en majorité absolue, toute pensée s’effondre dans un établissement automatique et général de la barbarie, voire dans une régression zoologique : le triomphe de l’homme-insecte. Toutefois, à la différence de Stirner, George ne s’appuie pas exclusivement sur l’unique. Sa propre expérience de la valeur, il consent à la confronter à l’Histoire, ou, plus exactement à la tradition. Son « contre-monde » se fonde à la fois sur l’expérimentation du « connais-toi toi-même » et sur la tradition qui nous juge autant que nous la jugeons. L’humanitas, en effet, ne se réduit pas aux derniers venus quand bien même ils s’en prétendent être l’accomplissement ultime et merveilleux. Ce que le dépassement de sa propre conscience exige de lui, ce qu’exige son sens de la beauté et de la grandeur, son refus des valeurs des « derniers des hommes », Stefan George le confronte à ce que furent, dans leurs œuvres, les hommes de l’Antiquité et du Moyen-Age, les Prophètes, les Aèdes, les moines guerriers ou contemplatifs, non pour être strictement à leur ressemblance mais pour consentir à leur regard, pour mesurer à l’aune de leurs œuvres et de leurs styles, ce que sa solitude en son temps lui inspire, ce que sa liberté exige, ce que son pressentiment lui laisse entrevoir :

« Nommez-le foudre qui frappa signe et guida :

Ce qui à mon heure venait en moi…

Nommez-le étincelle jaillie du néant

Nommez-le retour de la pensée circulaire :

Les sentences ne le saisissent : force et flamme

Remplissez-en images et mondes et dieux !

Je ne viens annoncer un nouvel Une-fois :

De l’ère de la volonté droite comme une flèche

J’emmène vers la ronde j’entraîne vers l’anneau » (6)

Si la joie de Stefan George n’était que nostalgie, elle ne serait point ce salubre péril pour notre temps. La nostalgie n’est que le frémissement du pressentiment, semblable à ces ridules marines qui, sous le souffle prophétique, précèdent la haute vague. Il ne s’agit pas, pour George, de plaindre son temps ou de s’en plaindre mais de le réveiller ou de s’en réveiller, par une décision résolue, comme d’un mauvais rêve. La décision georgéenne n’est nullement une outrecuidance ; elle a pour contraire non point une indécision, qui pourrait se targuer de laisser les hommes et le monde à eux-mêmes, mais une décision inverse, également résolue :

« Possédant tout sachant tout ils gémissent :

‘’Vie avare ! Détresse et faim partout !

La plénitude manque !’’

Je sais des greniers en haut de chaque maison

Remplis de blé qui vole et de nouveau s’amoncelle –

Personne ne prend… » (7)

De même que l’on ne peut nuire à la sottise que par l’intelligence, on ne peut nuire à la laideur que par la beauté. Les promoteurs du laid sous toutes ses formes sont si intimement persuadés que la beauté leur nuit qu’ils n’ont de cesse d’en médire. La beauté, selon eux, serait archaïque ou élitiste et, quoiqu’il en soit, une odieuse offense faite à la morale démocratique et aux vertus grégaires. Le plus expédient est de dire qu’elle n’existe pas : fiction aristocratique et platonicienne dépassée par le relativisme moderne. Sans entrer dans la dispute fameuse concernant l’existence ou l’inexistence de la beauté en soi (et devrait-elle même exister pour être la cause de ce qui existe ?) les démonstrations en faveur de l’une ou de l’autre hypothèse tiennent sans doute plus à ce que l’on éprouve qu’à ce que l’on raisonne. La beauté telle que la célèbrent Platon ou Plotin est moins une catégorie abstraite qu’une ascension, une montée, une ivresse. Cette beauté particulière, sensible, lorsqu’elle nous émeut, lorsque nous en éprouvons le retentissement à la fois dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, nous la voulons éternelle. La pensée platonicienne, surtout lorsque s’en emparent les poètes, autrement dit le platonisme qui n’est laissé pas exclusivement à l’usage didactique, est une ivresse, une extase dionysienne qui, par gradations infinies, entraîne l’âme du sensible vers l’intelligible qui est un sensible plus intense et plus subtil. Entre le Sens et les sens, Stefan George refuse le divorce. Sa théorie de la beauté, et le mot « théorie » renvoie ici à son étymologie de contemplation, dépend de ce qu’elle donne ou non à éprouver à travers ses diverses manifestations. Eprouvée jusqu’à la pointe exquise de l’ivresse, la beauté devient éternelle. On peut certes discuter de la relativité des critères esthétiques, selon les temps et les lieux, il n’en demeure pas moins que par l’expérience que nous en faisons, la beauté nous arrache à la temporalité linéaire pour nous précipiter dans un autre temps, un temps rayonnant, sphérique, harmonique, qui n’est plus le temps de l’usure, ni celui de la finalité. Confrontée à cette expérience, la pensée platonicienne édifie la théorie de la beauté comme splendeur du vrai qui n’exclut nullement l’exclamation rimbaldienne : « O mon bien, ô mon beau ! » car cette beauté en soi n’est « en soi » que parce qu’elle se manifeste en nous. Elle nous doit autant que nous lui devons et réalise ce que les métaphysiciens nomment une « unité supérieure à la somme des parties » :

« … Instant intemporel

Où le paysage devient spirituel et le rêve présence.

Un frisson nous enveloppa… Instant du plus grand heur

Qui couronnait toute une vie terrestre en la résumant

Et ne laissait plus de place à l’envie de la splendeur

De la mer parsemée d’îles de la mer divine. »(8)

La beauté n’appartient ni à l’Esprit, ni à la chair mais à leur fusion ardente. Sauver la cohésion du monde, son unité supérieure pour garder en soi la multiplicité, la richesse des contradictions, la polyphonie des passions, ce vœu exactement contraire à celui des Modernes, Stefan George en appellera pour le réaliser « aux Forts, aux Sereins aux Légers », qu’il veut armer contre les faibles, les excités et les lourds, autrement dit les hommes grégaires, acharnés à peupler le monde de leurs abominations sonores non sans, par surcroît, être de pompeux moralisateurs et les infatigables publicistes de leur excellence, au point de considérer tous les génies antérieurs comme leurs précurseurs. Tout Moderne imbu de sa modernité est un dictateur en puissance éperdu d’auto-adulation mais en même temps extraordinairement soumis, soucieux de conformité sociale, « bien-pensant », zélé, esclave heureux jamais lassé de s’orner des signes distinctifs de son esclavage. Le Moderne « croit en l’homme », c’est-à-dire en lui-même, mais ce « lui-même », il consent à ce qu’il soit bien peu, sinon rien ! Rien ne lui importe que d’être à ses propres yeux supérieur à ses ancêtres. La belle affaire ! Ceux-ci étant morts, il s’en persuade plus aisément.

« Ne me parlez d’un Bien suprême : avant d’expier

Vous le ravalez à vos existences basses…

Dieu est une ombre si vous-mêmes pourrissez !

(…) Ne parlez pas du peuple : aucun de vous ne soupçonne

Le joint de la glèbe avec l’aire pavée de pierres

La juste co-extension montée et descente –

Le filet renoué des fils d’or fissurés. »(9)

L’œuvre est ainsi un rituel de résistance à l’indifférenciation, c’est-à-dire à la mort : rituel magique, exorcisme au sens artaldien où la sorcellerie évocatoire et l’intelligence aiguë s’associent en un même combat contre Caliban. Pour Stefan George, rien n’est dû et tout est à conquérir, ce qui relève tout autant d’une haute morale que d’une juste pragmatique. Chaque espace de véritable liberté contemplative ou créatrice est conquis de haute lutte contre les autres et contre soi-même. Il n’est d’autre guerre sainte, pour Stefan George, que celle qui sauve, qui sanctifie la beauté de l’instant.

A l’heure où l’Europe fourvoyée se désagrège, on peut voir en Stefan George l’œuvre ultime de la culture européenne. Cet Allemand nostalgique de la France, disciple de Shakespeare et de Dante, ce poète demeuré fidèle dans ses plus radicales audaces formelles aux exigences et aux libertés de la pensée grecque nous donne à penser que l’Europe existe en poésie. Une idée, une forme européenne serait ainsi possible mais qui ne saurait se réaliser en dehors ou contre les nations. Pour Stefan George, l’Idée européenne jaillit des profondeurs de l’Allemagne secrète, autrement dit de ces puissances cachées, étymologique, ésotériques qui gisent dans le palimpseste de la langue nationale. Evitons un malentendu. Certes, la poésie, comme nous en informe Mallarmé, est faite non avec des sentiments ou des significations mais avec des mots, mais ces mots participent d’une poétique qui engage la totalité de l’homme et du monde. La poésie qui n’est point confrontation avec la totalité de l’être n’est que babil, « inanité sonore ». Toute chose possède son double hideux ; celui de la poésie est la publicité.

La poésie de Stefan George est militante, mais en faveur d’elle-même, où, plus exactement, en faveur de la souveraineté du Symbole dont elle témoigne, du dessein dont elle est l’accomplissement. La poésie est au service de son propre dessein qui, loin de se réduire aux mots, s’abandonne aux resplendissements de l’Esprit dont les mots procèdent et qu’ils tentent de rejoindre sur ces frêles embarcations que sont les destinées humaines. Stefan George dissipe ainsi le malentendu post-mallarméen. Son œuvre restitue aux vocables leur souveraineté. On distingue d’ordinaire dans l’œuvre de Stefan George deux époques, l’une serait vouée à « l’art pour l’art », dans l’influence de Villiers de l’Isle-Adam et de Mallarmé, l’autre, qui lui succède, serait militante, au service de l’Idée et de l’Allemagne secrète. L’une n’en est pas moins la condition de l’autre. Mallarmé et Villiers sont pour Stefan George, « les soldats sanglants de l’Idée ». Villiers est un écrivain engagé contre le « progrès » et contre l’embourgeoisement du monde. Mallarmé poursuit une « explication orphique de la terre ». C’est en accomplissant l’exigence de la poésie, en amont, que la poésie et la politique se rejoignent. Toute politique procède de la poésie. Rétablir la souveraineté de la poésie, c’est aussi rétablir celle de la politique contre le monde des insectes, contre le triomphe du subalterne sur l’essentiel.

Luc-Olivier d’Algange.

- L’Etoile de l’Alliance, éditions de la Différence, page 9

- , page 19

- Ibid., page 29

- , page 37

- , page 49

- Ibid., page 43

- Ibid., page 51

- Ibid., page 139

- Ibid., page 59

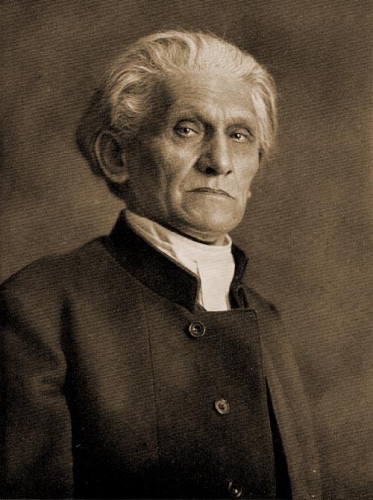

Stefan George, L’Etoile de l’Alliance, Traduit de l’allemand et postfacé par Ludwig Lehnen (éditions de la Différence)

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

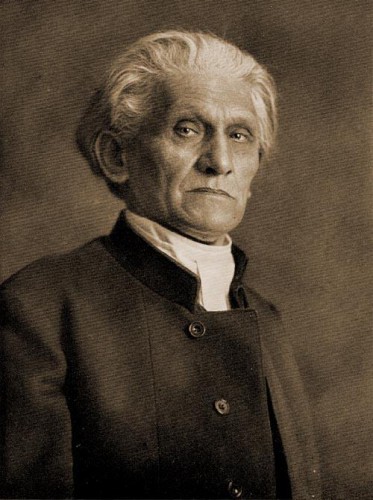

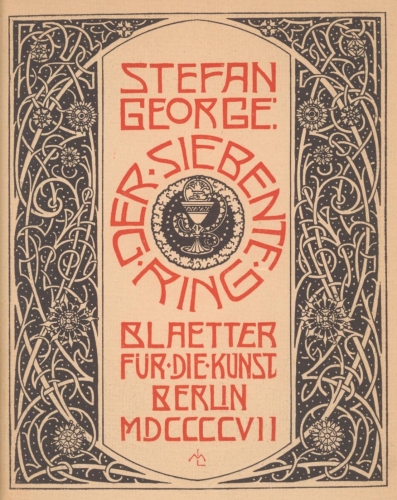

Despite experiencing – and somehow surviving – four and a half years of unimaginable violence and upheaval, Kantorowicz made a notably smooth transition back into civilian life. In the autumn of 1919 he enrolled at Heidelberg University to study economics in preparation for taking over the family business. A year later, however, he met the man who would change his plans and life forever. Among initiates, Heidelberg was then known as the capital of the “Secret Germany”, that select group of young (and some older) men united in their commitment to the vision and person of Stefan George, who at the time often spent long sojourns there. It is difficult now to understand the intense devotion, even veneration, George inspired in – and demanded from – his intimates. After beginning as a rarefied poet in the French symbolist mode in the 1890s, he gradually became one of the most powerful figures in German culture, attracting ever larger numbers of brilliant and energetic followers who placed themselves and their talents in the service of furthering the goals of the man they called der Meister. Elitist, anti-democratic, hostile to the Enlightenment values of rationality, equality and personal freedom, George and his circle promulgated a vision of a hierarchically ordered society in a future Germany, no longer “secret” but in every sense real, in which individuals would occupy the place assigned to them by nature and would be ruled by a supreme and omnipotent Führer – a word George and his followers did much to popularize.

Despite experiencing – and somehow surviving – four and a half years of unimaginable violence and upheaval, Kantorowicz made a notably smooth transition back into civilian life. In the autumn of 1919 he enrolled at Heidelberg University to study economics in preparation for taking over the family business. A year later, however, he met the man who would change his plans and life forever. Among initiates, Heidelberg was then known as the capital of the “Secret Germany”, that select group of young (and some older) men united in their commitment to the vision and person of Stefan George, who at the time often spent long sojourns there. It is difficult now to understand the intense devotion, even veneration, George inspired in – and demanded from – his intimates. After beginning as a rarefied poet in the French symbolist mode in the 1890s, he gradually became one of the most powerful figures in German culture, attracting ever larger numbers of brilliant and energetic followers who placed themselves and their talents in the service of furthering the goals of the man they called der Meister. Elitist, anti-democratic, hostile to the Enlightenment values of rationality, equality and personal freedom, George and his circle promulgated a vision of a hierarchically ordered society in a future Germany, no longer “secret” but in every sense real, in which individuals would occupy the place assigned to them by nature and would be ruled by a supreme and omnipotent Führer – a word George and his followers did much to popularize. Although Frederick II stirred fierce controversy within medievalist circles in Germany, owing mainly to its unapologetic mythologizing and overtly nationalist agenda, it was still recognized as a pathbreaking scholarly achievement. Such was its reputation that, astoundingly, it was on the strength of this single book alone that in the autumn of 1932 Kantorowicz was appointed as Professor Ordinarius, the highest rank in the German university system, to teach medieval history at the University of Frankfurt – despite the fact that he held a PhD in an unrelated field and, even more significantly, had not completed the otherwise requisite Habilitation (usually involving a second monograph on a different topic from the dissertation) and, perhaps most surprising of all, despite his being a Jew. In private, EKa made wry jokes about his implausibly rapid rise and almost unbelievable good luck. But he was also conspicuously quick to order new stationery displaying the coveted double prefix “Prof. Dr.” before his name.

Although Frederick II stirred fierce controversy within medievalist circles in Germany, owing mainly to its unapologetic mythologizing and overtly nationalist agenda, it was still recognized as a pathbreaking scholarly achievement. Such was its reputation that, astoundingly, it was on the strength of this single book alone that in the autumn of 1932 Kantorowicz was appointed as Professor Ordinarius, the highest rank in the German university system, to teach medieval history at the University of Frankfurt – despite the fact that he held a PhD in an unrelated field and, even more significantly, had not completed the otherwise requisite Habilitation (usually involving a second monograph on a different topic from the dissertation) and, perhaps most surprising of all, despite his being a Jew. In private, EKa made wry jokes about his implausibly rapid rise and almost unbelievable good luck. But he was also conspicuously quick to order new stationery displaying the coveted double prefix “Prof. Dr.” before his name. Kantorowicz was enchanted. The climate was “like paradise”, he wrote to a Swiss friend; “I praise almost every day I am allowed to live here . . . the view of the Bay reminds me of Naples . . . the food is excellent, the wine not too bad”. Over the course of the next decade, despite his idiosyncratic spoken English, he became a popular and sought-after teacher, holding captivating seminars for the intellectually ambitious. One student recalled: “Entering promptly, faultlessly dressed, Kantorowicz brought into the classroom an almost tangible aura of intellectual excitement and anticipation . . . . Nothing was alien to this agile mind, roaming freely over the centuries as it unfolded the drama of man”.

Kantorowicz was enchanted. The climate was “like paradise”, he wrote to a Swiss friend; “I praise almost every day I am allowed to live here . . . the view of the Bay reminds me of Naples . . . the food is excellent, the wine not too bad”. Over the course of the next decade, despite his idiosyncratic spoken English, he became a popular and sought-after teacher, holding captivating seminars for the intellectually ambitious. One student recalled: “Entering promptly, faultlessly dressed, Kantorowicz brought into the classroom an almost tangible aura of intellectual excitement and anticipation . . . . Nothing was alien to this agile mind, roaming freely over the centuries as it unfolded the drama of man”.