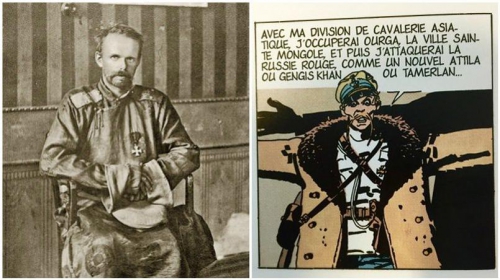

Souvent dépeint comme un baron sanguinaire, un être cruel, fou et violent, le baron Ungern est une figure qui inspira bien plus souvent les romanciers que les historiens. Il fut, pourtant, l’un des derniers russes blancs à triompher des bolcheviques, un contempteur clairvoyant des catastrophes modernes, un Khan consacré par l’autorité spirituelle et l’incarnation vivante du Dieu de la guerre pour les mongols.

Le baron Ungern-Sternberg a été rendu célèbre par la description qu’en fit Ossendowski dans son fameux « Bêtes, hommes et Dieux », récit de ses voyages à travers la Mongolie. La figure du baron n’est d’ailleurs pas étrangère au succès du livre tant il semble concentrer en sa personne toutes les qualités qui font le charme si mystérieux de l’ouvrage, à commencer par le titre. « Bête, homme et Dieu » : il est tout à la fois. Au demeurant, il plane autour de lui comme un halo de légende qui, comme pour le récit d’Ossendowski, rend difficile de faire la part entre l’histoire et le mythe. Mais, si l’histoire d’Ossendowski, à l’image de celle d’Ungern, est pleine d’épisodes fabuleux très probablement inventés, il faut rappeler qu’elle fut accrédité pour l’essentiel par René Guénon, y compris des éléments parmi les plus merveilleux, lorsqu’il fit paraître, en réponse aux détracteurs d’Ossendowski, Le Roi du Monde, qui replace certains éléments du récit sur un plan initiatique.

Le baron Ungern-Sternberg a été rendu célèbre par la description qu’en fit Ossendowski dans son fameux « Bêtes, hommes et Dieux », récit de ses voyages à travers la Mongolie. La figure du baron n’est d’ailleurs pas étrangère au succès du livre tant il semble concentrer en sa personne toutes les qualités qui font le charme si mystérieux de l’ouvrage, à commencer par le titre. « Bête, homme et Dieu » : il est tout à la fois. Au demeurant, il plane autour de lui comme un halo de légende qui, comme pour le récit d’Ossendowski, rend difficile de faire la part entre l’histoire et le mythe. Mais, si l’histoire d’Ossendowski, à l’image de celle d’Ungern, est pleine d’épisodes fabuleux très probablement inventés, il faut rappeler qu’elle fut accrédité pour l’essentiel par René Guénon, y compris des éléments parmi les plus merveilleux, lorsqu’il fit paraître, en réponse aux détracteurs d’Ossendowski, Le Roi du Monde, qui replace certains éléments du récit sur un plan initiatique.

Il en va de même pour le baron dont la vie faite de merveilleuse brutalité et de prodiges répétés ne peut être comprise que si replacé dans une perspective initiatique. Elle s’inscrit d’ailleurs dans une période historique elle-même particulièrement symbolique qui donne tout son sens à l’action du baron, aussi bien du point de vue temporel que spirituel. La lutte acharnée qu’il mena en tant que général blanc contre les bolcheviques, parti de la masse et du matérialisme, peut alors se transposer en un plan supérieur comme le combat éternel des forces célestes supérieures contre les forces infernales.

Robert Nicolas Maximilien von Ungern Sternberg, plus connu sous ses prénoms slaves Roman Fiodorovitch, naquit en 1885 à Graz, en Autriche, dans une famille aristocratique issue de la vieille noblesse allemande baltique. Les Ungern sont très liés à l’ancien ordre des chevaliers teutoniques si bien que, selon le baron lui-même, l’ordre a toujours compté sa parentèle parmi ses membres. Si les ancêtres du baron sont établis en terre baltique depuis des siècles, ils n’en constituent pas moins de purs germain, comme le prouve assez leur lien à l’ordre teutonique. Élevé par son riche beau-père, allemand aussi, dans une Estonie encore russe, Ungern semble très marqué par la figure de son père, un intellectuel converti au bouddhisme. L’enfant manifeste très tôt des dispositions particulières. Comme il le dira plus tard, « toute ma vie je l’ai consacrée à la guerre ou à l’étude du bouddhisme ». Ainsi, entré au corps des marines de Saint-Pétersbourg à dix ans, il en fut exclu à dix-neuf ans pour avoir voulu intégrer l’armée russe et combattre avant même d’avoir terminé sa formation. Il ira jusqu’à s’engager comme simple soldat en Mandchourie mais arrivera trop tard pour guerroyer. Après avoir été admis à l’école militaire Paul Ier de Saint-Pétersbourg et demandant à être affecté au plus près de la ligne de front, il devient finalement officier dans les troupes cosaques de Transbaïkalie où il aura l’occasion de côtoyer des Bouriates et autres peuples mongols de Sibérie.

Un chevalier teuton chez les Mongols

Il forme le projet dès cette époque de fonder un ordre armé bouddhiste, réunissant des hommes brutaux et féroces pour protéger le Tsar et combattre la révolution qui gronde. « L’idée de la monarchie, voilà ce qui m’a poussé à combattre » confiera-t-il plus tard. Ce contact avec des Mongols a certainement eu une influence décisive sur le baron qui semble s’être totalement identifié à eux. C’est ainsi, par exemple, que pour se rendre à sa nouvelle affectation, délaissant le train, il préférera chevaucher à travers la toundra, la taïga et l’ancienne Bouriatie, seul avec son faucon et son chien, sans provisions sur plus de mille kilomètres et pendant près d’un an. Cette affinité entre le baron et les peuples altaïques n’a rien de surprenant. Ceux-ci, et les mongols en particulier, ont souvent été considérés comme les destructeurs des sociétés corrompues par l’opulence et un châtiment divin. Or, dans la dichotomie théologique entre beauté et majesté divines, la première déploie ses formes dans la multiplicité des théophanies tandis que la seconde réduit tout à l’unité transcendante.

La majesté divine, qui se traduit par la rigueur et la justice, engendre la beauté et la miséricorde, de même que l’unité engendre la multiplicité. Toutefois, après l’épuisement des possibilités supérieures, c’est le passage inverse qui doit s’opérer. La destruction des masses et des formes dégénérés par le biais de la rigueur et de la justice traduit le retour à l’unité, qui à nouveau, engendrera la beauté. Il est donc tout naturel que parmi les envoyés divins, certains aient pour fonction la rigueur et la justice, préparant la voie au renouveau, de même que saint Jean-Baptiste préparant la venue du Christ. On peut ainsi comprendre le rôle de Gengis Khan, qui affirmait lui-même : « Je suis le châtiment de Dieu ».

Les mongols, peuple guerrier nomade habitant des contrées désertiques et étendues au centre de l’Asie, remplissent parfaitement cette fonction d’épuration. Or l’ordre teutonique auquel ont appartenu les ancêtres du baron semble avoir eu une mission équivalente pour son époque, ce qui explique ses affinités profondes avec les peuples des steppes. Nombreux sont ceux qui soulignent d’ailleurs son aspect terrible et divin. « C’est un être qu’on dirait suspendu entre l’enfer et le ciel », dit de lui son beau-frère. Un autre note : « Quelque chose du Moyen Âge émanait du baron. Un atavisme légué par ses lointains ancêtres, les Chevaliers Porte-Glaive, s’exprimait en lui : comme eux, il avait le goût du combat et peut-être partageait-il avec eux une foi similaire dans le surnaturel. »

La légende noire du dernier russe blanc

Lassé par la routine d’une nouvelle affectation en Chine, l’officier Ungern demande à être affecté à Ourga, la capitale mongole, mais sera finalement transféré à Kobdo, près des monts de l’Altaï, où des Russes aident les Mongols contre l’occupant chinois. Là, il reste solitaire, lit Dostoïevski et Dante, ne boit ni ne fréquente les bordels et ne se mêle qu’à son groupe de cosaques, délaissant les Russes. Le noble baron, et ce sera une constante chez lui, vit avec ses hommes, mange comme eux, dort avec eux. Il préfère la simplicité rurale au stupre des villes, y compris européennes, qu’il a détestées. Il affirme d’ailleurs que « la bourgeoisie n’est capable que de parasiter l’État et c’est elle qui a conduit le pays à ce qui lui arrive aujourd’hui. Le tsar doit s’appuyer sur l’aristocratie et la paysannerie ». Cette noblesse d’épée qu’il défend, il en donnera l’exemple lors de la grande guerre où sa témérité et sa conduite héroïque lui valent la croix de Saint-George. Il y combat à la tête de cosaques dans le même régiment que l’ataman Grigory Semenov et sous le commandement du colonel Wrangel, futur chef des armées contre-révolutionnaire. Ce dernier écrira à propos d’Ungern : « Des contrastes singuliers se rencontraient en lui : un esprit original, perspicace et, en même temps, un manque étonnant de culture, un horizon borné à l’extrême, une timidité sauvage, une furie sans frein, une prodigalité sans bornes et un manque de besoins exceptionnel. »

Lorsque la révolution russe éclate, l’officier teuton part rejoindre l’ataman Semenov en Mandchourie. Celui-ci avait été chargé par Kerenski de former un régiment de Mongols et de Bouriates en Transbaïkalie, régiment qu’il met finalement au service de la contre-révolution en 1917. Faisant d’Ungern son chef d’état-major, il lui confie le commandement de cavaliers mongols. L’ataman partage de nombreuses affinités avec le germain. Il est à moitié Bouriate, aime profondément les peuples d’Asie centrale et fait lui aussi preuve d’un courage hors du commun sur le champ de bataille. Surtout, ils partagent tous les deux le projet d’un vaste État d’Asie centrale réunissant Bouriates russes et peuples de Mongolie.

Un congrès panmongol se tient même en 1919 où Semenov est décoré, mais le projet n’aboutira pas. De fait, une différence de taille sépare Semenov du baron ; si le second est guidé par son idéal, le premier est un ambitieux calculateur. Alors que le baron impose la plus sévère austérité à ses hommes, l’ataman vit dans le faste et le luxe, n’hésitant pas à spolier les populations. Aussi ne reconnait-il pas l’autorité de l’amiral Koltchak et déclare-t-il l’autonomie de la Transbaïkalie en 1918, sapant l’union des blancs. Toujours est-il que jusqu’à 1920, les deux militaires rencontreront de nombreux succès contre les bolcheviks. Là, la cruauté de l’ataman bouriate s’associe à la brutalité du baron balte, créant sa légende noire. Mais après l’arrestation de Koltchak et la démission de Denikine, Ungern et Semenov se trouvent isolés. Semenov finira pas s’enfuir, faisant du baron le dernier général blanc.

La consécration du Dieu de la guerre

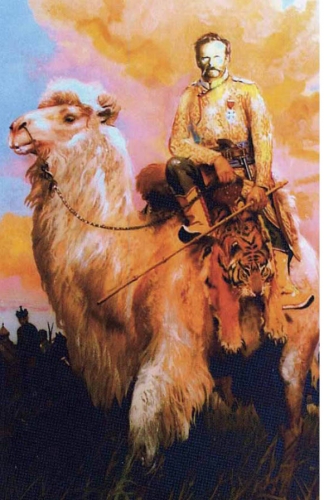

Ungern reste à la tête de sa division asiatique sauvage qui s’adjoint Bachkirs, Tatars, Kirghizes, Kazaks, et autres, totalisant plus d’un milliers d’homme. Le balte, s’il aime profondément ses hommes, qui l’appellent « grand-père », n’en est pas moins intraitable sur la discipline, les obligeant parfois à passer des jours entiers sur des toits glissants pour les punir. Mais il est d’une brutalité sans bornes envers quiconque leur porte préjudice. C’est ainsi qu’il fit brûler vif un de ses officiers qui empoisonna des blessés ou qu’il brisa la jambe du médecin bénévole qui refusa de soigner un de ses hommes. Seul lui importait son objectif : « Éveiller l’Asie toute entière et, avec son aide, ramener le royaume de Dieu sur Terre ». Pour ce faire, il veut, comme Semenov, unir dans un grand État asiatique les peuples mongols, tibétains, chinois « pour élever une barrière contre la révolution » et restaurer la monarchie, car elle « sauvera l’humanité corrompue par l’Occident ». Ce n’est pas tant en un sens politique que purement traditionnel qu’il entend mener cette restauration puisque selon lui « l’incarnation suprême de la monarchie, c’est l’union de la divinité et du pouvoir séculier, comme l’empereur de Chine, comme le Bogdo Khan en Khalka et les tsars russes des temps anciens ».

C’est donc très logiquement qu’il emmène sa division en Mongolie afin de la libérer de l’occupation chinoise, à commencer par la capitale, et de libérer le Bogdo Khan qui y est captif. Sous-équipé, en sous-nombre, sans provisions et en plein hiver, le baron va réussir l’impossible. Après une première bataille violente devant Ourga où la division asiatique faillit l’emporter, Ungern et ses hommes sont forcés de se replier. Il harcèle alors l’ennemi depuis sa base et va jusqu’à s’aventurer seul dans la ville occupée au vu et au su de tous, sans être repéré. Puis, à la tête d’un commando déguisé en lama, il parvint à libérer le Bodgo Khan de sa détention. Les nombreuses qui font du baron l’allié de forces surnaturelles, un être vengeur protégé par de puissants lamas qu’aucune balle ne peut atteindre font le reste. De fait, bien que menant les attaques au front, il ne sera jamais touché, et nombreux sont les témoignages de ses dons, dont la clairvoyance. Quelques heures après, sans coup férir, la soldatesque chinoise, terrifiée, abandonne la ville au libérateur.

Cette réussite providentielle doit sans doute beaucoup au soutien spirituel du Bogdo Khan dont la puissance des bénédictions n’est pas à négliger. Le Bodgo lui dit d’ailleurs : « Vous ne mourrez pas, vous serez incarné dans la forme d’être la plus élevée. Rappelez-vous cela, dieu incarné de la guerre, Khan de Mongolie ! » Il est dès lors identifié à un dieu de la guerre, la Mahakala, « grande déité noire ». L’identification d’un être à une déité doit être entendue comme l’incarnation par un initié d’une qualité divine à un degré éminent. Il est, à cet égard, curieux de signaler que les tsars eux-mêmes représentent, selon les tibétains, l’incarnation de la Tara Blanche, une divinité protectrice.

Dans la mythologie tibétaine, la déesse Mahakala a été envoyée pour éliminer les forces démoniaques qui ont pris le contrôle de la terre. Elle entre dans une frénésie de violence, perçant les démons de son trident, décapitant le roi des forces du mal et tuant de nombreux démons, avant de les ressusciter pour en faire des protecteurs du dharma. Cela correspond bien au baron, qui s’attachait souvent les services d’anciens ennemis, bolcheviques reconvertis, chinois occupants ou japonais. Ici, l’histoire rejoint la symbolique et transcende les contingences temporelles. De l’aveu du baron lui-même, « je ne suis pas seulement un homme, je suis le chef de forces importantes ». Mais le baron ne s’arrête pas à la Mongolie et veut offrir ses services au Dalaï-Lama, l’autorité suprême. Toutefois, ses officiers, pour des raisons obscures, le trahissent et le remettent aux bolcheviques. Il aurait dit, quelques temps avant : « Mon temps est venu … Mais le monde n’a jamais vu une terreur et une mer de sang comme il en verra maintenant. »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Certaines familles semblent vouées dès l'abord - on pourrait presque dire « abonnées » - à des destins exceptionnels. Tel fut le cas de la famille Koltchak.

Certaines familles semblent vouées dès l'abord - on pourrait presque dire « abonnées » - à des destins exceptionnels. Tel fut le cas de la famille Koltchak.