lundi, 26 janvier 2026

Cinq raisons pour lesquelles la droite allemande doit se détourner du culte MAGA - Ainsi que toutes les droites et les gauches européennes...

Cinq raisons pour lesquelles la droite allemande doit se détourner du culte MAGA

Ainsi que toutes les droites et les gauches européennes...

par Bruno Wolters

Source: https://www.freilich-magazin.com/politik/fuenf-gruende-wa...

Le culte qui s'est créé autour du mouvement « MAGA » révèle, chez une partie de la droite allemande, moins une force qu’une dépendance stratégique, et menace de subordonner les intérêts européens à des jeux de pouvoir étrangers. Bruno Wolters met en garde contre le fait que la souveraineté politique ne peut naître que lorsque l’on maintient une distance vis-à-vis des cycles d’excitation médiatiques lancés par les services américains.

Il y a des moments où la proximité politique ne signifie pas la force mais la dépendance. L’enthousiasme actuel pour le fatras idéologique du mouvement MAGA chez une large partie de la droite européenne – en particulier en Allemagne – l'atteste. Ce qui a commencé comme une sympathie tactique s’est, dans certains cas, transformé en une soumission mentale.

L’une des tentations classiques des mouvements politiques est de considérer les succès étrangers comme des succès à soi. La fixation d’une partie de la droite allemande sur Donald Trump et le milieu MAGA est l’expression exacte de cette tentation: on projette ses propres désirs, conflits non résolus et blocages stratégiques sur un acteur étranger, en oubliant que ses actions ne sont ni destinées ni adaptées à l’Europe.

Ce n’est pas seulement imprudent sur le plan politique mais aussi stratégiquement dangereux – surtout maintenant que le président américain et ses conseillers veulent, après le Venezuela, aussi contrôler le Groenland. Il s’agit ici d'un territoire danois, donc de l'espace souverain d’un partenaire de l’OTAN, qui s’est montré au fil des décennies comme l’un des alliés américains les plus loyaux.

Conséquence: selon certains médias, Trump aurait ordonné à ses militaires d’élaborer des plans offensifs, tandis que les généraux tenteraient de le distraire en abordant d’autres sujets. La cupidité de Trump pour le Groenland ne doit pas nous apaiser – et que se passerait-il s’il déclarait que les bases américaines en Europe, comme Ramstein, deviendraient toutes territoire américain? Avec l’instabilité de Trump, tout doit être envisagé. Cela signifie que la droite allemande et européenne doit suivre une voie différente de celle du mouvement MAGA.

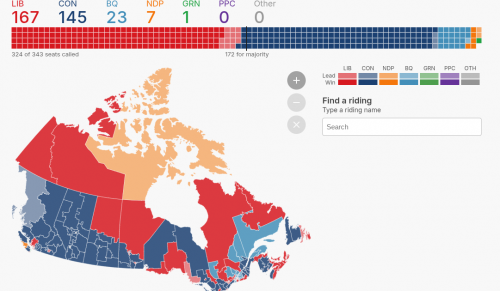

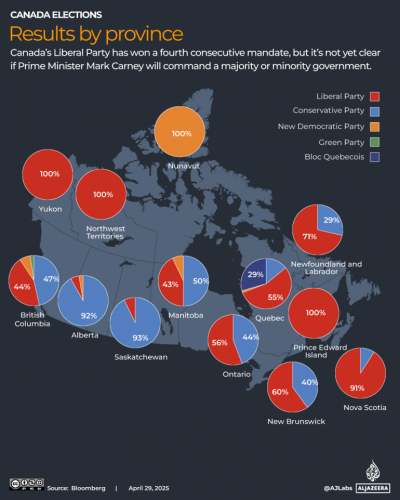

1. Le piège canadien: quand la souveraineté nationale devient soudain réalité

Au Canada, jusqu’à peu près avant les élections de l’été 2025, une victoire claire des conservateurs sur les libéraux au pouvoir était attendue, jusqu’à ce que Trump, avec ses fantasmes d’annexion ("51ème État") et ses taxes punitives, ne bouleverse la rhétorique de la campagne. Début 2025, selon des études, les conservateurs avaient près de 30 points de pourcentage d’avance sur leurs rivaux de gauche et libéraux. Mais ce qui a suivi n’a pas été une révolte de gauche ou une campagne morale, mais une réaction souverainiste des électeurs. Les sondages montraient que la majorité des Canadiens percevaient ces débordements comme une attaque contre leur souveraineté nationale, tandis que, contre toute attente, les supporters conservateurs de Trump au Canada étaient soudain considérés comme des collaborateurs potentiels du futur ennemi américain. Le parti conservateur, proche de Trump, a ainsi perdu son avantage.

C’est ici que cet exemple canadien devrait servir d'avertisseur pour la droite allemande. S’attacher de manière démonstrative à un président américain dont la rhétorique remet en question la souveraineté d’autres pays, voire la sienne propre, envoie un message à son propre peuple et lui dit que le destin de la nation dépend finalement des caprices d’un autre continent. Les sondages sur le gouvernement Trump montrent à quel point sa personne est polarisante: les républicains l’aiment, les démocrates le détestent, et les indépendants sont divisés. Pour la droite et la mouvance conservatrice allemandes, cela signifie: s’accrocher à une figure aussi divisive consiste aussi à importer une telle division en Europe, sans toutefois posséder les moyens de puissance correspondants.

Une dépendance trop étroite à l'endroit du mouvement MAGA comporte le danger d’être perçu non pas comme une force nationale indépendante mais comme une formation qui importe des conflits étrangers. Le message des électeurs canadiens est clair: faire de son pays un appendice des projets d'une puissance étrangère, c’est perdre sa légitimité. Nous, Européens, ne devons pas faire cette erreur à notre tour.

2. La souveraineté mentale comme condition d’efficacité politique

Trump et son mouvement MAGA mènent une politique selon le modèle de l'«escroquerie populiste de droite»: d’abord, la colère populaire contre l’immigration, le terrorisme et la désindustrialisation est attisée. Ensuite, les populistes de droite sont élus, qui font beaucoup de bruit, puis agissent de manière perturbatrice en politique étrangère en étant principalement au service des intérêts de l’élite politique et économique, sans changer fondamentalement la situation intérieure. Finalement, ils sont houspillés hors des allées du pouvoir, la gauche reprend alors celui-ci, aggravant la situation – et le cycle recommence. Ce mécanisme s’applique désormais au mouvement MAGA, presque comme un cas suggéré par un manuel. En Europe, on a aussi pu voir ce modèle dans le gouvernement de Wilders aux Pays-Bas.

Après un peu plus d’un an au pouvoir, l’administration MAGA semble politiquement épuisée: le bilan de la rémigration promise et annoncée est à peu près le même que celui des gouvernements démocratiques précédents, les chiffres des expulsions réelles restent dans la moyenne, tandis que des "expulsions spectaculaires" et symboliques sont médiatisées. L'inflation, la migration massive et les ruptures sociales ne sont pas résolues, voire empirent – et les premières analyses économiques indiquent que la politique douanière a détruit plus d’emplois qu’elle n'en a créés. Beaucoup de promesses et d'annonces n’ont pas été concrétisées jusqu’à présent. Trump s’en démarque même.

Cela signifie que MAGA remplit exactement la fonction systémique esquissée par l'effet «scam»: la colère populaire est canalisée, transformée en une politique de type affectif et en une mise en scène médiatique, mais pas en réformes structurelles véritables. Le système d’immigration reste essentiellement inchangé, les structures de soutien au combat anti-blancs ne sont pas remises en question, et l’administration libérale reste intacte. Pour la droite allemande, c’est une leçon: s’aligner sur un populisme de droite de ce type, c’est adopter un mécanisme qui génère de l’indignation pour la neutraliser politiquement.

Car l’Europe ne deviendra pas une grande puissance ou une puissance spatiale tant qu’elle restera mentalement dans la zone d’avant-garde des États-Unis. Cela concerne non seulement les gouvernements, mais aussi l’opposition. Un mouvement de droite qui tire son énergie politique des batailles culturelles américaines, des cycles électoraux et des rituels d’indignation made in USA, ne pense pas souverainement, mais réactivement: pure agitation sans effets réels.

Les études sur le soutien à Trump illustrent ce problème précis. MAGA n’est pas un projet qui intègre la nation, mais un phénomène de constitution de camps fortement polarisés. Même aux États-Unis, le mouvement MAGA ne subsiste que de manière fragmentaire. Le rejet massif par les indépendants, la division selon des lignes culturelles et sociales, ainsi que la diminution du soutien en dehors de la base dure, ne parlent pas en faveur d’un modèle à exporter.

La souveraineté mentale consiste à analyser la réalité politique de manière objective, plutôt que de s’enivrer d’images où force et dureté sont obscènement mises en exergue. Ceux qui réagissent constamment aux signaux venus d'Amérique perdent de vue leurs propres nécessités stratégiques.

3. Les intérêts des États-Unis ne sont pas les nôtres – et ne l’ont jamais été

L’une des erreurs les plus tenaces de la droite européenne est de supposer qu’un président «de droite» aux États-Unis serait un allié naturel. Cependant, cette supposition ignore des faits fondamentaux d’ordre géopolitique. Les États-Unis agissent comme un empire – indépendamment de celui qui siège à la Maison Blanche. Leurs intérêts sont structuraux et idéologiques.

Les États-Unis poursuivent – indépendamment de leur administration – la stabilisation de leur empire. Un sondage sur une intervention militaire américaine montre qu’au sein même de la population américaine, un équilibre existe entre les réponses «opposition», «soutien» et «indécision», alors que les camps politiques s’opposent. Mais que l’on lise 47% de rejet ou 33% d’approbation: pour Washington, ce qui compte, c’est que la machine de la politique étrangère continue de fonctionner, peu importe si l’Europe en bénéficie.

Mais: le conflit imminent avec la Chine est perçu par Washington comme existentiel. Pour l’Europe, la Chine est principalement un partenaire économique, moins une menace géopolitique ou idéologique. Pour l’Allemagne, la coopération avec la Chine est cruciale pour l’industrie et l’exportation. Une politique ignorant cette réalité nuit à ses propres bases.

Il en va de même pour la question énergétique. La dépendance croissante de l’approvisionnement énergétique européen à des intérêts américains crée de nouvelles dépendances. L’énergie devient un levier de pression politique – même sur les alliés. Ceux qui pensent pouvoir désamorcer cela par proximité idéologique se méprennent sur la logique de la politique de puissance.

L’Europe a d’autres intérêts fondamentaux: la coopération économique avec de nombreux autres pays, une fourniture d’énergie stable et l’évitement de guerres d’intervention coûteuses qui génèrent des flux migratoires. Si la droite allemande se laisse entraîner dans «les combats à mort» qui agitent l’imperium américain – cela va du changement de régime réclamé en Iran à la surveillance des champs pétrolifères vénézuéliens –, elle adopte un agenda qui déstabilise ses propres sociétés.

Ajoutez à cela la question énergétique et monétaire: avec la perte progressive du pouvoir du dollar américain, l’incitation pour Washington d’exercer une pression politique via des ressources énergétiques et des régimes de sanctions s’accroît. Une dépendance durable de l’approvisionnement énergétique allemand aux diktats américains signifierait que toute politique indépendante envers la Russie ou la Chine pourrait être indirectement sanctionnée. Ceux qui brandissent dans de telles conditions des drapeaux MAGA contribuent involontairement à fixer la République fédérale comme avant-poste industriel d’une grande puissance étrangère. Qui exige la souveraineté doit d’abord la penser. Et ceux qui prennent au sérieux l’indépendance européenne ne peuvent plus se laisser lier aux cycles d’excitation propagés par un empire étranger.

4. Dommages à la réputation: la menace MAGA comme hypothèque stratégique

Un problème central de la gouvernance MAGA actuelle réside moins dans ses échecs ouverts dans certains domaines politiques que dans la manière dont le pouvoir est désormais exercé de manière démonstrative: non comme une puissance étatique, mais comme un réseau personnel. Non plus comme un projet politique, mais comme un réseau familial et économique.

Ce que l’on observe actuellement aux États-Unis, ce n’est pas une renaissance nationale, mais un affaiblissement rapide des intérêts politiques qui y sont liés. L’entourage immédiat de Trump agit de plus en plus comme une structure parallèle d’entrepreneurs: projets cryptographiques non ironiques avec un caractère évident de scam, construction de marques personnelles utilisant la proximité politique, accès privilégié pour les grands donateurs et les oligarques technologiques, qui ne jouent plus le rôle d’alliés mais de co-gouvernants.

Ce n’est pas un argument moral mais un argument qui doit évoquer la réputation. Ceux qui se lient de manière démonstrative au mouvement MAGA ne s’attachent pas à «l’Amérique» ou à une transformation de l’État dans un sens idéologiquement conservateur, mais à un milieu de plus en plus étroit d’intérêts familiaux, de capital-risque, de monopoles technologiques et de patronage politique. La frontière entre pouvoir politique et avantage privé n’est plus dissimulée mais ostentatoirement acceptée.

Plutôt que d’être perçue comme une contre-force souveraine, une telle alliance, étiquetée nationaliste, populiste ou conservatrice, risque d’apparaître comme la branche provinciale d’un milieu oligarchique américain. Non comme une force sérieuse avec ses propres réponses mais comme spectatrice enthousiaste de jeux de pouvoir étrangers. Cela nuit non seulement à la crédibilité, mais aussi à toute stratégie à long terme.

Précisément parce que la confiance dans les institutions politiques s’effrite, la crédibilité devient la ressource la plus rare de toute opposition. Toute proximité visible avec un réseau de fraude cryptographique, de deals d’oligarques et de patronage familial affaiblit cette ressource – non seulement auprès des opposants mais aussi auprès des électeurs potentiels qui espèrent restaurer l’ordre, la transparence et la justice sociale. Une droite européenne souveraine doit donc maintenir ses distances: aussi bien vis-à-vis du culte MAGA en tant que figure cultuelle que vis-à-vis des réseaux environnants d’argent, de glamour et de spectacles numériques.

5. Solutions propres – la droite multipolaire plutôt que l’importation MAGA

Pour la droite européenne, un rare créneau temporel s’ouvre actuellement: celui de la possibilité de maintenir une distance dans la dignité. Ceux qui abandonnent maintenant leurs illusions gagnent du temps pour la théorie, l’organisation et la construction stratégique. Ceux qui persistent dans le culte du mouvement MAGA risquent une perte massive de crédibilité. Il est temps de formuler une stratégie européenne indépendante qui associe rémigration, souveraineté et rationalité économique, sans s’attacher aux cycles de la politique intérieure américaine.

De plus, l’usure intérieure du camp MAGA est manifeste: le «tournant» promis n’a pas eu lieu, des scandales majeurs n’ont pas été élucidés, et économiquement, ce sont surtout les grands donateurs, les réseaux néocon et l’entourage familial immédiat de la direction qui ont profité. La collusion apparente avec le grand capital et les intérêts lobbyistes n’est même plus dissimulée mais célébrée comme une expression de «puissance». Le prix en est la déconnexion avec les électeurs qui rêvent d’une véritable renaissance sociale ou nationale.

Le danger est réel que des acteurs américains tentent d’utiliser le populisme de droite européen comme le vecteur d'une vassalisation renouvelée. La dépendance énergétique, les exigences de loyauté géopolitique et la pression économique en seraient les conséquences. La démocratie chrétienne classique est aujourd'hui épuisée – une nouvelle mouvance porteuse doit être trouvée.

Une stratégie européenne indépendante devrait, en revanche, être sobre et orientée par ses propres intérêts. Elle n’éviterait pas des questions difficiles telles: la relation avec la Russie, la coopération économique avec la Chine, le rejet d’une politique extérieure uniquement basée sur le moralisme niais au profit de calculs politiques réalistes. Une démarcation consciente par rapport aux luttes simulées et mimétiques, le tout au profit d’une conquête silencieuse mais résolue des institutions nationales, voilà ce qui serait nécessaire.

Conclusion: contre le fallacieux populisme de droite

Le populisme de droite d’aujourd’hui n’a pas disparu mais s’est adapté. Il utilise un langage, des codes et des affects de droite sans en réaliser les objectifs. Il canalise l’énergie de la protestation, la neutralise, puis la ramène dans le système existant de façon contrôlée. Ceux qui veulent un changement réel doivent apprendre à reconnaître aussi le populisme de droite comme une impasse potentielle. MAGA en est l’exemple le plus visible. Pour la droite allemande, ce serait un signe de maturité de tourner froidement la page de ce culte – non pas par anti-américanisme, mais par simple conscience que les peuples qui ne se représentent pas eux-mêmes sont gérés par d’autres.

La droite allemande doit faire un choix : continuer à agir dans l’ombre de puissances étrangères – ou agir enfin de manière indépendante. La souveraineté n’est pas une pose. C’est une séparation délibérée.

À propos de l’auteur: Qui est Bruno Wolters?

Bruno Wolters est né en 1994 en Allemagne et a étudié la philosophie et l’histoire dans le nord de l’Allemagne. Depuis 2022, Wolters est rédacteur de la revue Freilich. Ses domaines d’intérêt sont l’histoire des idées et la philosophie politique.

22:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, allemagne, droite allemande, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 16 octobre 2013

Armin Mohler und die Freuden des Rechtsseins

Armin Mohler und die Freuden des Rechtsseins

Martin Lichtmesz

Ex: http://www.sezession.de

Vor mir liegt ein frisch gedrucktes Büchlein, das mich wieder daran erinnert, was für eine große geistige Freude das „Rechtssein“ machen kann. Fast hätte ich es schon vergessen. Aber irgendeinen guten Grund muß ein Mensch ja haben, warum er sich all den Ärger antut, der damit einhergeht, nicht im linken Schafswolfsrudel mitzuheulen bzw. zu -blöken.

Vor mir liegt ein frisch gedrucktes Büchlein, das mich wieder daran erinnert, was für eine große geistige Freude das „Rechtssein“ machen kann. Fast hätte ich es schon vergessen. Aber irgendeinen guten Grund muß ein Mensch ja haben, warum er sich all den Ärger antut, der damit einhergeht, nicht im linken Schafswolfsrudel mitzuheulen bzw. zu -blöken.

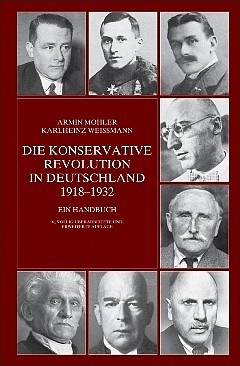

Die Rede ist von dem Kaplaken-Band „Notizen aus dem Interregnum“ [2], der dreizehn Kolumnen versammelt, die Armin Mohler [3] im Laufe des Jahres 1994 für die damals noch junge Junge Freiheit schrieb. Diese war eben auf das wöchentliche Format umgestiegen, und stand am Anfang ihres Siegeszuges als wichtigstes Organ und Sammelbecken der deutschen Rechten und Konservativen. Letzteres sind Begriffe, die Mohler meistens synonym oder alternierend gebrauchte, auch wenn es viele Rechte gibt, die sich nicht als „konservativ“ und viele Konservative, die sich nicht als „rechts“ betrachten. Außerhalb ihrer Milieus interessiert das allerdings bekanntlich keine Sau.

Die „Notizen“ sind, wie Götz Kubitschek im Nachwort formuliert, in einem „didaktisch-drängenden Ton“ verfaßt. Der 74jährige Mohler, einer der bedeutendsten Köpfe des deutschen Nachkriegskonservatismus, wollte mit seinen Kolumnen eine Art Orientierungshilfe, einen „Crash-Kurs“ im „Rechtssein“ bieten. So behandelte er noch einmal die Begriffe und Positionen, die in seinem Werk immer wiederkehren. Seine zentrale Formel war diese:

Bekannt ist der kokette Spruch: Wer nicht einmal links (oder wenigstens liberal) war, der wird kein richtiger Rechter. Der Schreibende hat jedoch Freunde, auf die das nicht zutrifft. Er sagt darum lieber: ein Rechter wird man durch eine Art von »zweiter Geburt«. Man hat sie durchlebt, wenn man sich – der eine früher, der andere später – der Einsicht öffnet, daß kein Mensch je die Wirklichkeit als Ganzes zu verstehen, zu erfassen und zu beherrschen vermag. Diese Einsicht stimmt manchen melancholisch, vielen aber eröffnet sie eine wunderbare Welt. Jedem dieser beiden Typen erspart sie, sein Leben mit Utopien, diesen Verschiebebahnhöfen in die Zukunft zu verplempern.

Das leuchtet wohl jedem unmittelbar ein, der die Erfahrung gemacht hat, daß eine zu eng gefaßte Weltanschauung blind für die Wirklichkeit machen kann, die nach einem Wort von Joachim Fest „immer rechts steht“. Ein Gitter von Abstraktionen verhindert, daß man sie sieht, wie sie ist (insofern man das eben mit seinen – stets beschränkten – Mitteln kann), daß man ihre Komplexität und Widersprüchlichkeit wahrnimmt und akzeptiert. (Damit ist aber nicht die typisch linke Rede von der „Komplexität“ gemeint, die genau auf das Gegenteil abzielt, nämlich eine Wahrnehmungschwäche kaschiert und sich um eine Entscheidung drücken will.)

Der von Mohler hochgeschätzte österreichische Schriftsteller Heimito von Doderer sprach an dieser Stelle gerne griffig von den „All-Gemeinheiten“ und von der „Apperzeptionsverweigerung“, einer nicht selten willentlichen Blockierung der Wahrnehmung, die zunächst zur Verdummung und schließlich gar zum Bösen führe.

Mohler kannte den Begriff der „political correctness“ noch nicht – aber es handelt sich hierbei um genau die Art von Abstraktionengitter, die er sein Leben lang bekämpfte. „Political correctness“ stellt zuerst ein Ideal auf, wie die Realität sein sollte, führt alsdann zu ihrer Leugnung (nach Doderer das „Dumme“), ob aus Angst (Doderer sprach vom „Kaltschweiß der Lebensschwäche“) oder aus Wunschdenken oder aus Opportunismus oder aus ideologischer Verblendung; dann aber zu unerbittlichen Verfolgung (nach Doderer wäre dies dann das „Böse“) all jener, die immer noch sehen und immer noch benennen,was sie eigentlich gar nicht sehen dürfen, etwa, daß der Kaiser nackt ist .

Auch das eng mit der „political correctness“ verbundene Gleichheitsdenken ist so eine Scheuklappe und „All-Gemeinheit“. In Notiz 7 (15. April 1994) diskutiert Mohler den italienischen Politologen Norberto Bobbio, der die Formel aufstellte, daß die Rechte vor allem mit dem beschäftigt sei, was die Menschen unterscheidet, und die Linke, mit dem, was die Menschen einander angleicht. Das geht soweit, daß der Linke die Gleichheit mit Gerechtigkeit gleichsetzt und zum absoluten moralischen Gut erhebt – die Menschen sollen „vernünftigerweise lieber gleicher als ungleich sein“. Der Rechte dagegen bejaht die Ungleichheit, die es ja nur als relativen Begriff gibt. Erst die Ungleichheit gibt dem Leben seine Spannung, Vielfältigkeit und Farbe.

Die Absage an die prinzipielle „Durchschaubarkeit“ und daher „Machbarkeit“ aller Dinge ist kein Aufruf zum Nichthandeln – im Gegenteil. Vielmehr ergibt sich daraus die Notwendigkeit einer Entscheidung, die Aufgabe, dem stetig sich wandelnden Chaos der Welt eine haltbare und dauerhafte Form abzutrotzen, mit dem Material zu bauen, das da ist, statt ständig auf das zu warten, was sein soll.

Das heißt allerdings nicht, daß man sich mit einem bloßen „Gärtnerkonservatismus“ begnügen muß. Vielmehr gilt es, aus dem Menschen das Bestmögliche herauszuholen und ihn an einer gewissen Intensität des Daseins teilhaben zu lassen, das auch immer „Agon“, also Wettstreit und Kampf ist – gegen die Unordnung, die Formlosigkeit, die Erschlaffung, den Verfall, den Tod, aber auch den konkreten Feind, den es immer geben wird.

Dem „Feind“ wird aber auch eine bestimmter Standort und ein prinzipielles Existenzrecht zugebilligt- er ist kein absoluter Feind, zu dem ihn bestimmte ideologische Zuspitzungen machen, insbesondere jene mit egalitärer Stoßrichtung. In der Notiz 9 vom 24. Juni 1994 untersucht Mohler den Begriff der „Mentalität“ . Dabei hat es ihm besonders eine Formulierung aus dem alten Brockhaus aus der Zeit vor dem Einbruch des „68er-Geistes“ angetan. „Mentalität“ bezeichnet

die geistig-seelische Disposition, die durch die Einwirkung von Lebenserfahrungen und Milieueindrücken entsteht, denen die Mitglieder einer sozialen Schicht unterworfen sind.

Das bedeutet nicht nur, daß der Mensch (hier folgt Mohler seinem großen Lehrmeister Arnold Gehlen) „anpassungsfähig“ ist, ein Wesen, das ebenso geformt wird, wie es selbst formend eingreift, „das sich selbst konstruiert, was er zum Überleben braucht“. Das heißt auch, daß jeder Mensch seinen soziologischen Ort, seine eigene Geschichte, seine eigenen guten oder schlechten Gründe und Beweggründe hat. Von hier aus wird auch eine rein moralistische Betrachtung und Verurteilung, eines einzelnen Menschen wie eines ganzen Volkes, unmöglich.

Mohlers Ansatz war verblüffend, besonders für solche Leser, die ein allzu vorgefaßtes Bild vom „Rechten“ mit sich herumtrugen. Dieser ist ja in der freien Wildbahn des Mainstreams eine geradezu geächtete Figur, im Gegensatz zu seinem umhätschelten Pendant, dem Linken, der „für seine guten Absichten belohnt wird“, und der auch dafür sorgt, daß vom Rechten möglichst nur Zerrbilder kursieren. „Rechts“ ist, wen er als solchen definiert, und wie er ihn definiert.

Es geht an dieser Stelle natürlich um den Rechten als Typus. Was die personifizierten Vertreter beider Lager angeht, so gibt es leider genug abschreckende Beispiele. Doderer sah sie als „Herabgekommenheiten“ – nicht etwa der nicht minder verabscheuungswürdigen „Mitte“ – sondern

jener Ebene, darauf der historisch agierende Mensch steht, der immer konservativ und revolutionär in einem ist, und diese Korrelativa als isolierte Möglichkeiten nicht kennt.

Mit einem Schlagwort: „konservative Revolution“. Das war für Mohler nicht nur das Etikett für ein bestimmtes, zeitlich eingegrenztes politisches Phänomen, sondern eine ganz grundsätzliche Idee, die er gerne vieldeutig schillern ließ. Seine Begriffe haben oft etwas bewußt Unscharfes, „Stimmungen“ Evozierendes, Wandelbares – sie müssen der jeweiligen konkreten Situation angepaßt werden.

Ich bin nun selber ein Initiat jener verschworenen Bruderschaft, die durch Mohler ihre entscheidenden politischen Impulse und Erweckungserlebnisse erfahren hat. Mit 25 Jahren verschlang ich in einer Nacht die Essaysammlung „Liberalenbeschimpfung“. Als ich das Buch zuklappte, war mir klar: wenn das nun „rechts“ ist, dann ist es nicht nur völlig legitim „rechts“ zu sein, dann bin ich es auch. Mir war bislang nur vorenthalten worden, daß es ein solches „Rechtssein“ auch gab – und das hatte mit einer Art zu denken ebenso wie mit einer Art zu schreiben und zu sprechen zu tun. Letztlich würde es aber vor allem, das betonte Mohler immer wieder, auch auf eine „Haltung“ und eine Art zu handeln ankommen, wobei er zugab, daß die Schreiber auch selten gleichzeitig „Täter“ sind.

Und hier fand ich nun die Quelle der „Freude“, von der ich oben sprach. Man erkennt, daß die Sprache eine Waffe ebenso wie ein Gefängnis sein kann, und daß ihre Grenzen schier unendlich erweiterbar sind. Dadurch stürzen die Begriffsgötzen und die falschen Autoritäten und die Laufgitter reihenweise ein und der Weg ins Freie wird sichtbar.

Fortan tat sich mir eine völlig neue und aufregende Welt auf. Zunächst war das nur eine Sache zwischen mir und meinem Bücherschrank. Ich suchte jahrelang keinerlei persönlichen Kontakt zu rechten oder konservativen „Milieus“, zum Teil aus Desinteresse, zum Teil aus weiterhin bestehenden Vorurteilen. Stattdessen ackerte ich sämtliche Hefte des „Criticón“ in der Berliner Staatsbibliothek durch, dem bedeutendsten Organ des konservativen Binnenpluralismus der 70er und 80er Jahre, und stieß dort auf die Namen all der konservativen Fabeltiere: neben Mohler auch Caspar von Schrenck-Notzing, Hans-Dietrich Sander, Günter Rohrmoser, Hellmut Diwald, Hans-Joachim Arndt, Günter Zehm, Wolfgang Venohr, Salcia Landmann, Robert Hepp, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, Bernard Willms, Erik von Kuehnelt-Leddihn, Günter Maschke oder Alain de Benoist.

Fortan tat sich mir eine völlig neue und aufregende Welt auf. Zunächst war das nur eine Sache zwischen mir und meinem Bücherschrank. Ich suchte jahrelang keinerlei persönlichen Kontakt zu rechten oder konservativen „Milieus“, zum Teil aus Desinteresse, zum Teil aus weiterhin bestehenden Vorurteilen. Stattdessen ackerte ich sämtliche Hefte des „Criticón“ in der Berliner Staatsbibliothek durch, dem bedeutendsten Organ des konservativen Binnenpluralismus der 70er und 80er Jahre, und stieß dort auf die Namen all der konservativen Fabeltiere: neben Mohler auch Caspar von Schrenck-Notzing, Hans-Dietrich Sander, Günter Rohrmoser, Hellmut Diwald, Hans-Joachim Arndt, Günter Zehm, Wolfgang Venohr, Salcia Landmann, Robert Hepp, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, Bernard Willms, Erik von Kuehnelt-Leddihn, Günter Maschke oder Alain de Benoist.

Und auf die großen Vordenker – Jünger, Blüher und Spengler waren mir schon bekannt, nun aber lernte ich Namen wie Carl Schmitt, Ernst Niekisch, Julius Evola, Edgar Julius Jung, Georges Sorel, Arnold Gehlen oder auch Donoso Cortés, Edmund Burke, Vilfredo Pareto usw. kennen. Ganz zu schweigen von all den schillernden Figuren, den Dichtern und Träumern, darunter eine erkleckliche Anzahl von poètes maudits, die ein verlockender Hauch des Hades umgab: Drieu La Rochelle, Yukio Mishima, Ezra Pound, Gabriele d‘Annunzio, Emile Cioran, Lucien Rebatet, Curzio Malaparte, Louis-Ferdinand Céline, Friedrich Hielscher, Alfred Schmid… man konnte wahrlich nicht klagen, daß es drüben am „rechten Ufer“ langweilig war.

Natürlich half auch das Internet enorm weiter, und früher oder später landete jeder mit einschlägigen Interessen bei der Jungen Freiheit, deren Netzarchive ich geradezu plünderte. Bald war ich begeisterter Abonnent, und entdeckte „neue“, aktuelle Stars: Thorsten Hinz, Baal Müller (was für ein Name!), Manuel Ochsenreiter, Claus-Michael Wolfschlag, Angelika Willig. Viele Ausgaben der JF von 2002/3 habe ich heute noch aufgehoben und bewahre sie geradezu liebevoll und nostalgisch auf.

Bei der JF allein blieb es freilich nicht. Um den schwarzen Kontinent zu erobern, las ich zu diesem Zeitpunkt wie ein Scheunendrescher alles, wirklich „alles, was recht(s) ist“, frei nach einem Buchtitel von Karlheinz Weißmann, heute ein selbsterklärtes „lebendes Fossil der Neuen Rechten“, [4] der ebenfalls rasch in mein stetig wachsendes Pantheon aufgenommen wurde.

Besonders fielen mir jene Artikel in der JF und bald auch schon der Sezession auf, die von den Namen Ellen Kositza und Götz Kubitschek gezeichnet waren. Beide waren nur um wenige Jahre älter als ich, hatten markante Gesichter (dergleichen ist für mich bis heute von Bedeutung) und ihre Beiträge erklangen in einem frischen und zupackenden Ton – unverkennbar die Mohler’sche Schule. Vor allem wurde darin nicht fade herumgeschwätzt, es ging darin um etwas: um unser jetziges, wirkliches Leben, um unsere Gegenwart und Zukunft, und ich erkannte, daß all dies auch etwas mit mir und meinem Leben zu tun hatte.

Gewiß war das Netz auch damals schon voll von Antifaseiten, die mal mehr, mal weniger offensichtlich ideologisch zugespitzt auftraten. Zentraler Anlaufpunkt war eine Seite namens „IDGR“- „Informationsdienst gegen Rechtsextremismus“, die freilich auch ganz hilfreich war, wenn man neue „Lesetips“ suchte. Was mich damals besonders empörte, war die Diskrepanz zwischen der hetzerisch-dummen, schablonenartigen, immer-gleichen Sprache dieser Seiten und dem, was die denunzierten Autoren tatsächlich geschrieben und gemeint hatten. Ich konnte nur krasse Desinformation, Verleumdung und Verzerrung erkennen, und das bestärkte mich umso mehr in dem Gefühl, auf der richtigen Spur zu sein.

Das fiel besonders bei Mohler auf. Es gab einerseits den Antifa-Popanz, andererseits den Autor, der mir freier, „liberaler“ und, ja, „toleranter“ und menschlicher erschien, als irgendeine rote Schranze, die ihre Säuberungswütigkeit mit hochtrabenden Ansprüchen schmückte. Besonders nahm mich seine Kunstsinnigkeit ein. Nicht nur vermochte er es, handfest und subtil zugleich über Belletristik, Lyrik und Malerei zu schreiben – er hatte auf jedes Thema, das er behandelte, einen unverwechselbaren Zugriff.

Und es gab ein Gebiet, wo Mohler eine besonders befreiende Wirkung ausübte: nämlich in seinen Betrachtungen zum Komplex der „Vergangenheitsbewältigung“ (ein Begriff, der heute kaum mehr benutzt wird, was der Praxis, die er bezeichnete, allerdings keinerlei Abbruch tut.) Diese Bücher, insbesondere „Der Nasenring“, haben endgültig mein Klischee von einem „Rechten“ zerstört. Ihre Argumentation erschien mir gescheit, realistisch, vernünftig, erwachsen, im besten Sinne humanistisch, auch wenn ich nicht immer d‘accord war.

Ich glaube, daß jeder denkende und fühlende Mensch, der in Deutschland oder Österreich geboren ist, irgendwann einmal mit der Geschichte seines Landes und den daraus folgenden Belastungen ins Klare kommen muß. Es ist wohl kein Zufall, daß Mohler gerade dieses Schlachtfeld wiederholt aufgesucht hat, denn keines ist dichter von „All-Gemeinheiten“, ahistorischen Abstraktionen, falschen Moralisierungen, „schrecklichen Vereinfachungen“, pauschalen Urteilen und so weiter umzäunt als dieses. Wohlfeile und wohlkalkulierte oder zur Gewohnheit eingerastete Instrumentalisierungen gehen hier mit deutschen Identitätsstörungen und unverarbeiteten Traumata einher, der nationale Selbsthaß mit dem „Klageverbot“ (so Hans-Jürgen Syberberg), die politische Erpressung mit der Unfähigkeit, zu trauern.

Mohlers Ausweg aus diesem Dschungel war genial. Er leitete sich aus seiner lebenslangen Begeisterung für die schöne Literatur [5]ab, die ihm als ein unentbehrlicher Weg zur „Welterfassung“ erschien. Er lautete: dort wo, die Zangenbacken der ideologischen Abstraktionen und der moralistischen All-Gemeinheiten zubeißen wollen, dort soll man eine Geschichte erzählen.

Etwa die eines einzigen Menschen, der die Zeit des Dritten Reichs und des Zweitens Weltkriegs erlebt hat. Von Anfang an und nach der Reihe. Und dann die eines anderen, der genau das Gegenteil erlebt, und genau gegenteilig gedacht und gehandelt hat. Und dann eine dritte und eine vierte. Allmählich können wir auch wieder von Moral sprechen und von „Tätern und Opfern“, aber auf einer völlig veränderten Ebene. Diese Geschichten können Lebensberichte und Memoiren ebenso wie durchgestaltete Romane und Erzählungen sein.

Wer all dies wirklich in sich aufgenommen hat, wird zunehmends davor zurückscheuen, den Stab über vorangegangene Generationen zu brechen. Gerade die Deutschen müssen aufhören, über ihre Mütter und Väter, ihre Großmütter und Großväter, zu urteilen – sie sollten stattdessen versuchen, sie verstehen zu lernen. Wir müssen unsere ganze Geschichte annehmen, und wir brauchen uns dazu auch nicht die schlechten Dinge schönzureden.

Schließlich aber, und hier war Mohler sehr scharf, kann ein richtiges Verhältnis zur eigenen Vergangenheit nicht gewonnen werden, wenn die historische Forschung zu stark politisiert wird, wenn Fragestellungen tabuisiert werden, wenn Historiker die Ächtung fürchten müssen (und es traf auch einen Diwald, einen Nolte, nicht nur einen Irving, der indes noch in den frühen Achtzigern mit Vorabdrucken im Spiegel rechnen konnte) und wenn per Gesetz entschieden wird, was historische Wahrheit ist und was nicht. Jeder Wissenschaftler, der hier noch seine Siebensachen beisammen hat [6], wird zugeben müssen, daß eine solche Praxis äußerst problematisch ist, und daß nicht damit geholfen ist, wenn man auf die Exzesse des lunatic fringe verweist.

Nun könnte man natürlich, etwa mit Egon Friedell, sagen, daß es eine rein „objektive“ und „interessenlose“ Geschichtsschreibung nicht gibt und nicht geben kann, daß man Historiographie, die wie die Künste einer Muse unterstellt ist, nicht so betreibt wie Naturwissenschaft – aber gerade dieser Gedanke ist in alle Richtungen hin gültig. Eine Buchveröffentlichung wie Stefan Scheils jüngster Kaplakenband „Polen 1939″ [7] steht von vornherein in einem politischen Raum, da die Vorgeschichte des Weltkriegs im Staatshaushalt der Bundesrepublik kein neutrales, sondern vielmehr ein mit politischer Bedeutung hoch aufgeladenes Feld ist. Dies gilt völlig unabhängig davon, ob sich Scheils Thesen als richtig oder falsch erweisen – sie bleiben so oder so ein Politikum.

Das nun also ist auch das eigentliche Thema von Mohlers Notiz 11 (5. August 1994), die sich in vermintes Gelände vorwagte, und darum von JF-Chefredakteur Dieter Stein von einer redaktionellen Infragestellung und einer Replik von Salcia Landmann [8] eingerahmt wurde. Man kann das alles im Kaplaken-Band nachlesen, darum will ich es an dieser Stelle nicht breittreten. Landmanns Antwort fiel, bei allem Respekt, zum Teil unterirdisch undifferenziert aus und schoß meilenweit und halbmanisch am eigentlichen Thema vorbei. Mohler kannte die sehr alte und sehr eigenwillige Dame noch aus Criticón-Tagen und nahm ihr selbst den Angriff nicht übel.

Anders erging es ihm allerdings mit dem Verhalten Dieter Steins. Dieser hatte im Grunde die „Notiz“ mit großen, roten Distanzierungsrufzeichen versehen, die vielleicht ein Spur zu dick aufgetragen waren. In seinem redaktionellen Beiwort wurde Mohler als eine Art seitenverkehrter, ebenfalls auf die Täter fixierter Habermas hingestellt, der lediglich die Deutschen exkulpieren wolle, wo der andere sie in pauschale Geiselhaft nahm.

Tatsächlich hatte Mohler in seiner „Notiz“aber genau vor diesem Ping-Pong des einseitigen Anschuldigens als auch einseitigen Exkulpierens gewarnt. Freillich hatte Stein das Recht, seine eigene Position zu markieren. Es ging hier aber vor allem um das „Wie“ des Vorgangs. Mohler fühlte sich verraten und in ungerechter Weise bloßgestellt, und schrieb an den noch sehr jungen Chefredakteur:

Was ist das für ein Kapitän, der einen aus der Mannschaft dem Feind zum Fraß vorwirft?

In der aktuellen JF [9] findet sich ein wie immer ausgezeichneter Leitartikel von Thorsten Hinz über die „Macht des Wortes“. Darin zeigt Hinz an konkreten Beispielen, was Gómez Dávila mit zwei Sätzen auf den Punkt gebracht hat.

Wer das Vokabular des Feindes akzeptiert, ergibt sich ohne sein Wissen. Bevor die Urteile in den Sätzen explizit werden, sind sie implizit in den Wörtern.

Auf der Titelseite ist ein mir nicht bekannter Schauspieler namens Hannes Jaenicke zu sehen, der ein Buch mit dem Titel „Die große Volksverarsche“ geschrieben hat, in dem er „mit deutschen Journalisten abrechnet“, Zitat in der Schlagzeile: „Eure Blätter lese ich nicht mehr.“

Im Kulturteil ist skurrilerweiser versehentlich ein Old-School-Antifa-Bericht über den zwischentag [10] abgedruckt worden, der eigentlich in der taz erscheinen sollte. Der Autor, vermutlich ein Praktikant, legt darin den „Rechten“ die Freuden der sozialistischen Selbstkritik ans Herz. Er meint es gewiß nur gut, fragt sich bloß, mit wem. Vielleicht weiß auch die rechte Hand nicht mehr was die linke tut, oder irgendjemand ist mal wieder so listig wie die Tauben und so sanft wie die Schlangen, zu welchem Zweck auch immer.

Mein Artikel sollte aber von ganz anderen Freuden handeln. Aus diesem Grund will ich mit dem diesjährigen Neujahrsgeleitwort von Michael Klonovsky enden:

Lang leben die Völker dieser Erde! Es leben ihre Religionen, ihre Sitten, ihre Sprachen! Es lebe die traditionelle Familie! Es lebe die Ehe! Es leben die Geschlechterrollen! Es lebe die Weiblichkeit und die Männlichkeit! Vive la Mademoiselle! Es lebe die Monarchie! Es leben die Rassen und ihre fundamentalen Unterschiede! Es leben die Klassenschranken! Es lebe die soziale Ungerechtigkeit! Es lebe der Luxus! Es lebe die Eleganz! Es leben die Kathedralen, Kirchen und Tempel! Es lebe das Papsttum! Es lebe die Orthodoxie! Es leben die Atomkraft und die bemannte Raumfahrt! Es lebe der private Waffenbesitz! Es lebe der Aberglaube, der Geschichtsrevisionismus und der Biologismus! Es leben die Vorurteile und die Gemeinplätze! Es leben die Mythen! Es lebe alles Ehrwürdig-Althergebrachte! Es lebe die Meisterschaft in Kunst und Handwerk! Es lebe die Gewohnheit und die Regel! Es lebe der Alkohol, das Rauchen und das Fett im Essen! Es lebe die Aristokratie! Es lebe die Meritokratie! Es lebe die Kallokratie! Es lebe das Versmaß, die Hochkultur und die Distinktion! Es lebe die Bosheit! Es lebe die Ungleichheit!

Ich sage dazu, auch mitten im Jahr, Ja und Amen, und Prost, Cheers, Sláinte, Skøl und Masel tov!

00:05 Publié dans Nouvelle Droite, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, nouvelle droite, armin mohler, allemagne, conservatisme, conservatisme révolutionnaire, droite, droite allemande |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 13 octobre 2013

Jünger und Mohler

Jünger und Mohler

Karlheinz Weißmann

Ex: http://www.sezession.de

Die Beziehung zwischen Ernst Jünger und Armin Mohler hat sich über mehr als fünf Jahrzehnte erstreckt. Sie wird – wenn in der Literatur erwähnt – als Teil der Biographie Jüngers behandelt. Man hebt auf Mohlers Arbeit als Jüngers Sekretär ab und gelegentlich auf das Zerwürfnis zwischen beiden. Mit den Wilflinger Jahren hatte dieser Streit nichts zu tun. Seine Ursache waren Meinungsverschiedenheiten über die erste Ausgabe der Werke Jüngers. Der Konflikt beendete für lange das Gespräch der beiden, das mit einer Korrespondenz begonnen hatte, im direkten Austausch und dann wieder im – manchmal täglichen – Briefwechsel zwischen der Oberförsterei und dem neuen französischen Domizil Mohlers in Bourg-la-Reine fortgesetzt wurde. Von 1949, als Mohler seinen Posten in Ravensburg antrat, bis 1955, als Jünger seinen 60. Geburtstag feierte, war ihre Verbindung am intensivsten, aber es gab auch eine Vor- und eine Nachgeschichte von Bedeutung.

Die Beziehung zwischen Ernst Jünger und Armin Mohler hat sich über mehr als fünf Jahrzehnte erstreckt. Sie wird – wenn in der Literatur erwähnt – als Teil der Biographie Jüngers behandelt. Man hebt auf Mohlers Arbeit als Jüngers Sekretär ab und gelegentlich auf das Zerwürfnis zwischen beiden. Mit den Wilflinger Jahren hatte dieser Streit nichts zu tun. Seine Ursache waren Meinungsverschiedenheiten über die erste Ausgabe der Werke Jüngers. Der Konflikt beendete für lange das Gespräch der beiden, das mit einer Korrespondenz begonnen hatte, im direkten Austausch und dann wieder im – manchmal täglichen – Briefwechsel zwischen der Oberförsterei und dem neuen französischen Domizil Mohlers in Bourg-la-Reine fortgesetzt wurde. Von 1949, als Mohler seinen Posten in Ravensburg antrat, bis 1955, als Jünger seinen 60. Geburtstag feierte, war ihre Verbindung am intensivsten, aber es gab auch eine Vor- und eine Nachgeschichte von Bedeutung.

Die Vorgeschichte hängt zusammen mit Mohlers abenteuerlichem Grenzübertritt vom Februar 1942. Er selbst hat für den Entschluß, aus der Schweizer Heimat ins Reich zu gehen und sich freiwillig zur Waffen-SS zu melden, zwei Motive angegeben: die Nachrichten von der Ostfront, damit verknüpft das Empfinden, hier gehe es um das Schicksal Deutschlands, und die Lektüre von Jüngers Arbeiter. Die Verknüpfung mag heute irritieren, der Eindruck würde sich aber bei genauerer Untersuchung der Wirkungsgeschichte Jüngers verlieren. Denn, was er im Schlußkapitel des Arbeiters über den „Eintritt in den imperialen Raum“ gesagt hatte, war mit einem Imperativ verknüpft gewesen: „Nicht anders als mit Ergriffenheit kann man den Menschen betrachten, wie er inmitten chaotischer Zonen an der Stählung der Waffen und Herzen beschäftigt ist, und wie er auf den Ausweg des Glückes zu verzichten weiß. Hier Anteil und Dienst zu nehmen: das ist die Aufgabe, die von uns erwartet wird.“

Mohlers Absicht war eben: „Anteil und Dienst zu nehmen“. Es ging ihm nicht um „deutsche Spiele“, nicht um eine Wiederholung von Jüngers Abenteuer in der Fremdenlegion, sondern darum, in einer für ihn bezeichnenden Weise, Ernst zu machen. Daß daraus nichts wurde, hatte dann – auch in einer für ihn bezeichnenden Weise – mit romantischen Impulsen zu tun: der Sehnsucht nach intensiver Erfahrung, nach großen Gefühlen, dem „Bedürfnis nach Monumentalität“, ein Diktum des Architekturtheoretikers Sigfried Giedion, das Mohler häufig zitierte. Daß der nationalsozialistische „Kommissarstaat“ kein Interesse hatte, solches Bedürfnis abzusättigen, mußte Mohler rasch erkennen. Er zog sein Gesuch zurück und ging bis Dezember 1942 zum Studium nach Berlin. Dort saß er im Seminar von Wilhelm Pinder und hörte Kunstgeschichte. Vor allem aber verbrachte er Stunde um Stunde in der Staatsbibliothek, wo er seltene Schriften der „Konservativen Revolution“ exzerpierte oder abschrieb, darunter die von ihm als „Manifeste“ bezeichneten Aufsätze Jüngers aus den nationalrevolutionären Blättern. Dieser Textkorpus bildete neben dem Arbeiter, der ersten Fassung des Abenteuerlichen Herzens sowie Blätter und Steine die Grundlage für Mohlers Faszination an Jünger.

Zehn Jahre später schrieb er über die Wirkung des Autors Jünger auf den Leser Mohler: „Sein Stil könnte mit seiner Oberfläche auf mathematische Genauigkeit schließen lassen. Aber diese Gestanztheit ist Notwehr. Durch sie hindurch spiegelt sich im Ineinander von Begriff und Bild eine Vieldeutigkeit, welche den verwirrt, der nur die Eingleisigkeit einer universalistisch verankerten Welt kennt. In Jüngers Werk … ist die Welt nominalistisch wieder zum Wunder geworden.“ Wer das Denken Mohlers etwas genauer kennt, weiß, welche Bedeutung das Stichwort „Nominalismus“ für ihn hatte, wie er sich bis zum Schluß auf immer neuen Wegen eine eigenartige, den Phänomenen zugewandte Weltsicht, zu erschließen suchte. Er hatte dafür als „Augenmensch“ bei dem „Augenmenschen“ Jünger eine Anregung gefunden, wie sonst nur in der Kunst.

Es wäre deshalb ein Mißverständnis, anzunehmen, daß Mohler Jünger auf Grund der besonderen Bedeutung, die er den Arbeiten zwischen den Kriegsbüchern und der zweiten Fassung des Abenteuerlichen Herzens beimaß, keine Weiterentwicklung zugestanden hätte. Ihm war durchaus bewußt, daß Gärten und Straßen das Alterswerk einleitete und zu einer deutlichen – und aus seiner Sicht legitimen – Veränderung des Stils geführt hatte. Es ging ihm auch nicht darum, Jünger auf die Weltanschauung der zwanziger Jahre festzulegen, wenngleich das Politische für seine Zuwendung eine entscheidende Rolle gespielt und zum Bruch mit der Linken geführte hatte. Sein Freund Werner Schmalenbach schilderte die Verblüffung des Basler Milieus aus Intellektuellen und Emigranten, in dem sich Mohler bis dahin bewegte, als dessen Begeisterung für Deutschland und für Jünger klarer erkennbar wurde. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz und dem Bekanntwerden seines Abenteuers wurde er in diesen Kreisen selbstverständlich als „Nazi“ gemieden. Beirrt hat Mohler das aber nicht, weder in seinem Interesse an der Konservativen Revolution, noch in seiner Verehrung für Jünger.

Die persönliche Begegnung zwischen beiden wurde dadurch angebahnt, daß Mohler 1946 in der Zeitung Weltwoche einen Aufsatz über Jünger veröffentlichte, der weit von den üblichen Verurteilungen entfernt war. Es folgte ein Briefwechsel und dann die Aufforderung Jüngers, Mohler solle nach Abschluß seiner Dissertation eine Stelle als Sekretär bei ihm antreten. Als Mohler dann nach Ravensburg kam, wo Jünger vorläufig Quartier genommen hatte, war die Atmosphäre noch ganz vom Nachkrieg geprägt. Man bewegte sich wie in der Waffenstillstandszeit von 1918/19 in einer Art Traumland – zwischen Zusammenbruch und Währungsreform –, und alle möglichen politischen Kombinationen schienen denkbar. Der Korrespondenz zwischen Mohler und seinem engsten Freund Hans Fleig kann man entnehmen, daß damals beide die Wiederbelebung der „Konservativen Revolution“ erwarteten: die „antikapitalistische Sehnsucht“ des deutschen Volkes, von der Gregor Strasser 1932 gesprochen hatte, war in der neuen Not ungestillt, ein „heroischer Realismus“ konnte angesichts der verzweifelten Lage als Forderung des Tages erscheinen, auch die intellektuelle Linke glaubte, daß die „Frontgeneration“ ein besonderes Recht auf Mitsprache besitze, und das Ausreizen der geopolitischen Situation mochte als Chance gelten, die Teilung Deutschlands zwischen den Blöcken zu verhindern. Wie man Mohlers Ravensburger Tagebuch, aber auch anderen Dokumenten entnehmen kann, waren Jünger solche Gedanken nicht fremd, wenngleich die Erwägungen – bis hin zu nationalbolschewistischen Projekten – eher spielerischen Charakter hatten.

Differenzen zwischen beiden ergaben sich auf literarischem Feld. Mohler hatte Schwierigkeiten mit den letzten Veröffentlichungen Jüngers. Ihn irritierten die Friedensschrift (1945) und der große Essay Über die Linie (1951), und den Roman Heliopolis (1949) hielt er für mißlungen. Die Sorge, daß Jünger sich untreu werden könnte, schwand erst nach dem Erscheinen von Der Waldgang (1951). Mohler begrüßte das Buch enthusiastisch und als Bestätigung seiner Auffassung, daß man angesichts der Lage den Einzelgänger stärken müsse. Was sonst zu sagen sei, sollte getarnt werden, wegen der „ausgesprochenen Bürgerkriegssituation“, in der man schreibe. Er erwartete zwar, daß der „Antifa-Komplex“ bald erledigt sei, aber noch wirkte die Gefährdung erheblich und der „Waldgänger“ war eine geeignetere Leitfigur als „Soldat“ oder „Arbeiter“.

Mohler betrachtete den Waldgang vor allem als erste politische Stellungnahme Jüngers nach dem Zusammenbruch, eine notwendige Stellungnahme auch deshalb, weil die Strahlungen und die darin enthaltene Auseinandersetzung mit den Verbrechen der NS-Zeit viele Leser Jüngers befremdet hatte. In der aufgeheizten Atmosphäre der Schulddebatten fürchteten sie, Jünger habe die Seiten gewechselt und wolle sich den Siegern andienen; Mohler vermerkte, daß in Wilflingen kartonweise Briefe standen, deren Absender Unverständnis und Ablehnung zum Ausdruck brachten.

Mohler betrachtete den Waldgang vor allem als erste politische Stellungnahme Jüngers nach dem Zusammenbruch, eine notwendige Stellungnahme auch deshalb, weil die Strahlungen und die darin enthaltene Auseinandersetzung mit den Verbrechen der NS-Zeit viele Leser Jüngers befremdet hatte. In der aufgeheizten Atmosphäre der Schulddebatten fürchteten sie, Jünger habe die Seiten gewechselt und wolle sich den Siegern andienen; Mohler vermerkte, daß in Wilflingen kartonweise Briefe standen, deren Absender Unverständnis und Ablehnung zum Ausdruck brachten.

Mohler schloß sich dieser Kritik ausdrücklich nicht an und hielt ihr entgegen, daß sie am Kern der Sache vorbeigehe. „Der deutsche ‚Nationalismus‘ oder das ‚nationale Lager‘ oder die ‚Rechte‘ … wirkt heute oft erschreckend verstaubt und antiquiert – und dies gerade in einem Augenblick, wo [ein] bestes nationales Lager nötiger denn je wäre. Die Verstaubtheit scheint mir daher zu kommen, daß man glaubt, man könne einfach wieder da anknüpfen, wo 1933 oder 1945 der Faden abgerissen war.“ Einige arbeiteten an einer neuen „Dolchstoß-Legende“, andere suchten die Schlachten des Krieges noch einmal zu führen und nun zu gewinnen, wieder andere setzten auf einen „positiven Nationalsozialismus“ oder auf eine Wiederbelebung sonstiger Formen, die längst überholt und abgestorben waren. In der Überzeugung, daß eine Restauration nicht möglich und auch nicht wünschenswert sei, trafen sich Mohler und Jünger.

Die Stellung Mohlers als „Zerberus“ des „Chefs“ war nie auf Dauer gedacht. Mohler plante eine akademische Karriere und betrachtete seine Tätigkeit als Zeitungskorrespondent, die er 1953 aufnahm, auch nur als Vorbereitung. Der Kontakt zu Jünger riß trotz der Entfernung nie ab. interessanterweise bemühten sich in dieser Phase beide um eine Neufassung des Begriffs „konservativ“, die ausdrücklich dem Ziel dienen sollte, einen weltanschaulichen Bezugspunkt zu schaffen.

Wie optimistisch Jünger diesbezüglich war, ist einer Bemerkung in einem Brief an Carl Schmitt zu entnehmen, dem er am 8. Januar 1954 schrieb, er beobachte „an der gesamten Elite“ eine „entschiedene Wendung zu konservativen Gedanken“, und im Vorwort zu seinem Rivarol – ein Text, der in der neueren Jünger-Literatur regelmäßig übergangen wird – geht es an zentraler Stelle um die „Schwierigkeit, ein neues, glaubwürdiges Wort für ‚konservativ‘ zu finden“. Jünger hatte ursprünglich vor, gegen ältere Versuche eines Ersatzes zu polemisieren, verzichtete aber darauf, weil er dann auch den Terminus „Konservative Revolution“ hätte einbeziehen müssen, was er aus Rücksicht auf Mohler nicht tat. Daß ihn seine intensive Beschäftigung mit den Maximen des französischen Gegenrevolutionärs „stark in die politische Materie“ führte, war Jünger klar. Wenn dagegen so wenig Vorbehalte zu erkennen sind, dann hing das auch mit dem Erfolg und der wachsenden Anerkennung zusammen, die er in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre erfuhr. Zeitgenössische Beobachter glaubten, daß er zum wichtigsten Autor der deutschen Nachkriegszeit werde.

Dieser „Boom“ erreichte einen Höhepunkt mit Jüngers sechzigstem Geburtstag. Es gab zwar auch heftige Kritik am „Militaristen“ und „Antidemokraten“, aber die positiven Stimmen überwogen. Mohler hatte für diesen Anlaß nicht nur eine Festschrift vorbereitet, sondern auch eine Anthologie zusammengestellt, die unter dem Titel Die Schleife erschien. Der notwendige Aufwand an Zeit und Energie war sehr groß gewesen, die prominentesten Beiträger für die Festschrift, Martin Heidegger, Gottfried Benn, Carl Schmitt, bei Laune zu halten, ein schwieriges Unterfangen – Heidegger zog seinen Beitrag aus nichtigen Gründen zweimal zurück. Ganz zufrieden war der Jubilar aber nicht; Jünger mißfiel die geringe Zahl ausländischer Autoren, und bei der Schleife hatte er den Verdacht, daß hier suggeriert werde, es handele sich um ein Buch aus seiner Feder. Die Ursache dieser Verstimmung war eine kleine Manipulation des schweizerischen Arche-Verlags, in dem Die Schleife erschienen war, und der auf den Umschlag eine Titelei gesetzt hatte, die einen solchen Irrtum möglich machte.

Im Hintergrund spielte außerdem der Wettbewerb verschiedener Häuser um das Werk Jüngers mit, dessen Bücher in der Nachkriegszeit zuerst im Furche-, den man ihm zu Ehren in Heliopolis-Verlag umbenannt hatte, dann bei Neske und bei Klostermann erschienen waren. Außerdem versuchte ihn Ernst Klett für sich zu gewinnen. Wenn Klostermann die Festschrift herausbrachte, obwohl er davon kaum finanziellen Gewinn erwarten durfte, hatte das mit der Absicht zu tun, die Bindung Jüngers zu festigen. Deshalb korrespondierte der Verleger mit Mohler nicht nur wegen der Ehrengabe, sondern gleichzeitig auch wegen einer Edition des Gesamtwerks, die Jünger dringend wünschte.

Klostermann und Mohler waren einig, daß eine solche Sammlung nach „Wachstumsringen“ geordnet werden müsse, jedenfalls der Chronologie zu folgen und die ursprünglichen Fassungen zu bringen beziehungsweise Änderungen kenntlich zu machen habe. Bekanntermaßen ist dieser Plan nicht in die Tat umgesetzt worden. Rivarol war das letzte Buch, das Jünger bei Klostermann veröffentlichte, danach wechselte er zu Klett, dem er gleichzeitig die Verantwortung für die „Werke“ übertrug. In einem Brief vom 15. Dezember 1960 schrieb Klostermann voller Bitterkeit an Mohler, daß er die Ausgabe im Grunde für unbenutzbar halte und mit Bedauern feststelle, daß Jünger gegen Kritik immer unduldsamer werde. Zwei Wochen später veröffentlichte Mohler einen Artikel über die Werkausgabe in der Züricher Tat. Jüngers „Übergang in das Lager der ‚Universalisten‘“ wurde nur konstatiert, aber die Eingriffe in die früheren Texte scharf getadelt.

Noch grundsätzlicher faßte Mohler seine Kritik für einen großen Aufsatz zusammen, der im Dezember 1961 in der konservativen Wochenzeitung Christ und Welt erschien und von vielen als Absage an Jünger gelesen wurde. Mohler verurteilte hier nicht nur die Änderung der Texte, er mutmaßte auch, sie folgten dem Prinzip der Anbiederung, man habe „ad usum democratorum frisiert“, es gebe außerdem ein immer deutlicher werdendes „Gefälle“ im Hinblick auf die Qualität der Diagnostik, was bei den letzten Veröffentlichungen Jüngers wie An der Zeitmauer (1959) und Der Weltstaat (1960) zu einer Beliebigkeit geführt habe, die wieder zusammenpasse mit anderen Konzessionen Jüngers, um „sich mit der bis dahin gemiedenen Öffentlichkeit auszugleichen“. Mohler deutete diese Tendenz nicht einfach als Schwäche oder Verrat, sondern als negativen Aspekt jener„osmotischen“ Verfassung, die Jünger früher so sensibel für kommende Veränderungen gemacht habe.

Jünger brach nach Erscheinen des Textes den Kontakt ab. Daß Mohler das beabsichtigte, ist unwahrscheinlich. Noch im Juni 1960 hatte Jünger ihn in Paris besucht, kurz bevor Mohler nach Deutschland zurückkehrte, und im Gästebuch stand der Eintrag: „Wenige sind wert, daß man ihnen widerspricht. Bei Armin Mohler mache ich eine Ausnahme. Ihm widerspreche ich gerne.“ Jetzt warf Jünger Mohler vor, ihn ideologisch mißzuverstehen und äußerte in einem Brief an Curt Hohoff: „Das Politische hat mich nur an den Säumen beschäftigt und mir nicht gerade die beste Klientel zugeführt. Würden Mohlers Bemühungen dazu beitragen, daß ich diese Gesellschaft gründlich loswürde, so wäre immerhin ein Gutes dabei. Aber solche Geister haben ein starkes Beharrungsvermögen; sie verwandeln sich von lästigen Anhängern in unverschämte Gläubiger.“

Sollte Jünger Mohlers Text tatsächlich nicht gelesen haben, wie er hier behauptete, wäre ihm auch der Schlußpassus entgangen, in dem Mohler zwar nicht zurücknahm, was er gesagt hatte, aber festhielt, daß ein einziges der großen Bücher Jüngers genügt hätte, um diesen „für immer in den Himmel der Schriftsteller“ eingehen zu lassen: „An dessen Scheiben wir Kritiker uns die Nase plattdrücken.“ Die Ursache für Mohlers Schärfe war Enttäuschung, eine Enttäuschung trotz bleibender Bewunderung. Mohler warf Jünger mit gutem Grund vor, daß dieser in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre ohne Erklärung den Kurs geändert hatte und sich in einer Weise stilisierte, die ihn nicht mehr als „großen Beunruhiger“ erkennen ließ. Man konnte das wahlweise auf Jüngers „Platonismus“ oder sein Bemühen um Klassizität zurückführen. Tendenzen, mit denen Mohler schon aus Temperamentsgründen wenig anzufangen wußte.

Die Wiederannäherung kam deshalb erst nach langer Zeit und angesichts der Wahrnehmung zustande, daß Jünger eine weitere Kehre vollzog. Das Interview, das der Schriftsteller am 22. Februar 1973 Le Monde gab, wirkte auf Mohler elektrisierend, was vor allem mit jenen Schlüsselzitaten zusammenhing, die von der deutschen Presse regelmäßig unterschlagen wurden: Zwar hatte man mit einer gewissen Irritation Jüngers Äußerung gemeldet, er könne weder Wilhelm II. noch Hitler verzeihen, „ein so wundervolles Instrument wie unsere Armee vergeudet zu haben“, aber niemand wagte sein Diktum hinzuzufügen: „Wie hat der deutsche Soldat zweimal hintereinander unter einer unfähigen politischen Führung gegen die ganze wider ihn verbündete Welt sich halten können? Das ist die einzige Frage, die man meiner Ansicht nach in 100 Jahren stellen wird.“ Und nirgends zu finden war die Prophetie über das Schicksal, das den Deutschen im Geistigen bevorstand: „Alles, was sie heute von sich weisen, wird eines schönen Tages zur Hintertüre wieder hereinkommen.“

Mohler stellte die Rückkehr zum Konkret-Politischen mit der Wirkung von Jüngers Roman Die Zwille zusammen, ein „erzreaktionäres Buch“, so sein Urteil, das in seinen besten Passagen jene Fähigkeit zum „stereoskopischen“ Blick zeigte, die von Mohler bewunderte Fähigkeit, das Besondere und das Typische – nicht das Allgemeine! – gleichzeitig zu erkennen. Obwohl Mohler an seiner Auffassung vom „Bruch“ im Werk festhielt, hat der Aufsatz Ernst Jüngers Wiederkehr wesentlich dazu beigetragen, den alten Streit zu beenden. Die Verbindung gewann allmählich ihre alte Herzlichkeit zurück, und seinen Beitrag in der Festschrift zu Mohlers 75. Geburtstag versah Jünger mit der Zeile „Für Armin Mohler in alter Freundschaft“; beide telefonierten häufig und ausführlich miteinander, und wenige Monate vor dem Tod Jüngers, im Herbst 1997, kam es zu einer letzten persönlichen Begegnung in Wilflingen.

Nachdem Jünger gestorben war, gab ihm Mohler, obwohl selbst betagt und krank, das letzte Geleit. Er empfand das mit besonderer Genugtuung, weil es ihm nicht möglich gewesen war, Carl Schmitt diese letzte Ehre zu erweisen. Jünger und Schmitt hatten nach Mohlers Meinung den größten Einfluß auf sein Denken, mit beiden war er enge Verbindungen eingegangen, die von Schwankungen, Mißverständnissen und intellektuellen Eitelkeiten nicht frei waren, zuletzt aber Bestand hatten. Den Unterschied zwischen ihnen hat Mohler auf die Begriffe „Idol“ und „Lehrer“ gebracht: Schmitt war der „Lehrer“, Jünger das „Idol“. Wenn man „Idol“ zum Nennwert nimmt, dann war Mohlers Verehrung eine besondere – von manchen Heiden sagt man, daß sie ihre Götter züchtigen, wenn sie nicht tun, was erwartet wird.

Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de

URL to article: http://www.sezession.de/2066/juenger-und-mohler.html

URLs in this post:

[1] pdf der Druckfassung: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2009/03/weissmann_junger-und-mohler.pdf

[2] Image: http://www.sezession.de/heftseiten/heft-22-februar-2008

00:05 Publié dans Littérature, Nouvelle Droite, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, armin mohler, ernst jünger, nouvelle droite, philosophie, révolution conservatrice, droite, droite allemande |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 03 septembre 2013

Lage und Möglichkeiten der intellektuellen Rechten

Geduld! – Lage und Möglichkeiten der intellektuellen Rechten

Karlheinz Weißmann

Ex: http://www.sezession.de

pdf der Druckfassung aus Sezession 55/ August 2013 hier herunterladen [1]

Im Zusammenhang mit der Klärung der Frage, ob die AfD ein für uns nicht nur interessantes, sondern sogar wichtiges Projekt sein könnte, bat Sezession Karlheinz Weißmann um einen grundlegenden Beitrag über die politische Rolle der metapolitisch ausgerichteten intellektuellen Rechten. Dieser Beitrag erschien in der 55. Sezession. Wir bringen ihn nun im Netz-Tagebuch, weil er die Debatte unterfüttert, die Kleine-Hartlage, Kubitschek und Lichtmesz angestoßen haben.

Es gibt verschiedene Gründe, einer weltanschaulichen Minderheit zuzugehören: Erbteil, Phlegma, Geltungsbedürfnis, Überzeugung. Tatsächlich erben manche Menschen Glauben oder Ideologie wie man ein Haus, ein Aktienpaket, ein Klavier oder eine alte Puppe erbt. Das hat damit zu tun, daß sie in einer Umwelt großgeworden sind, in der entsprechende Auffassungen vorherrschen. Sie haben sie angenommen, meistens schon als Kind, und früh als selbstverständlich zu betrachten gelernt. Ihre Überzeugungen sind Gewohnheiten.

Ein entsprechend geprägtes Milieu zu verlassen, ist schwierig, schon wegen des Trägheitsmoments, und erst recht, wenn man auf Grund von Schichtzugehörigkeit oder sektenartigem Einschluß mit Sanktionen für den Fall der Abtrünnigkeit zu rechnen hat. Es wird deshalb an der Mitgliedschaft festgehalten, trotz der unangenehmen Folgen, die das nach sich zieht, etwa der Feindseligkeit der Mehrheit. Minderheiten suchen den dadurch entstehenden Druck aufzufangen, indem sie Parallelkarrieren anbieten und (seltener) materielle oder (häufiger) immaterielle Prämien ausloben: das Spektrum solcher Kompensationen reicht vom Auserwähltheitsglauben aller über die Posten weniger bis zur Spitzenfunktion des einzelnen als »Meister«.

Derartige Möglichkeiten erklären bis zu einem gewissen Grad die Anziehungskraft von Minderheiten auf gescheiterte Existenzen, die in der Welt nicht Fuß fassen konnten, die tatsächlichen Ursachen ihres Versagens aber nicht wahrhaben wollen. Zur sozialen Realität von Klein- und Kleinstgruppen gehört außerdem der Mißbrauch herausgehobener Stellungen, deren Inhaber nur das zynische Kalkül treibt und die das Fehlen von Korrektiven nutzen. Es gibt aber selbstverständlich auch das echte Sendungsbewußtsein, das einhergeht mit jenem Einsatz und jener Opferbereitschaft, die die Anhänger begeistern und sie dazu bringen, trotz aller Widrigkeiten an der eigenen Überzeugung festzuhalten.

Eine Führer-Gefolgschaft-Struktur ist an vielen historischen Minoritäten nachzuweisen, aber nicht unabdingbar. Weltanschauliche Minderheiten existieren auch akephal, vor allem dann, wenn es sich um Denkfamilien handelt, also Gruppierungen, die in erster Linie eine Menge gemeinsamer Ideologeme und Konzepte zusammenhält. Bei der intellektuellen Rechten handelt es sich um so eine »kopflose« Minderheit. Aber das ist keineswegs ihre natürliche Verfassung. Der Status als Minderheit erklärt sich vielmehr aus einem Prozeß des Abstiegs, der mit der Niederlage von 1945 begann, die eben auch als Niederlage der Gesamtrechten im Kampf gegen die Gesamtlinke verstanden wurde. Sie schien aufgehalten durch die besonderen Bedingungen des Ost-West-Konflikts, setzte bei der Entspannung zwischen den Supermächten wieder ein und endete schließlich im Siegeszug der großen Emanzipation.

Eine rechte Strukturmehrheit war damit durch eine linke Strukturmehrheit ersetzt, was erklärt, warum sich in der rechten Minderheit nur noch diejenigen finden, die durch Erbteil, Phlegma, Geltungsbedürfnis oder Überzeugung hierher geraten sind. Denn alle Erwartungen eines »Rechtsrucks«, einer »Tendenzwende«, einer »Kulturrevolution von rechts«, eines »Rückrufs in die Geschichte«, einer »Gegenreformation« haben sich als vergeblich erwiesen, während die Substanz immer weiter schwand und mit ihr die Einflußmöglichkeiten, Karrierechancen oder wenigstens komfortablen Nischenexistenzen, die in einer Übergangsphase möglich waren.

Das hat die Zahl der »geborenen« Rechten wie der Phlegmatiker und Geltungsbedürftigen stark reduziert, und für die Intransigenten die Wahlmöglichkeiten drastisch eingeschränkt; es bleiben:

1. Resignation, sprich Aufgabe der bisher verfochtenen Meinung, Anpassung an die der Mehrheit,

2. Dekoration, das heißt Entwicklung eines wahlweise esoterischen oder ästhetischen Modells, das es erlaubt, im Verborgenen oder privatim die bisherigen Auffassungen festzuhalten, ohne daß deren Geltung noch nach außen vertreten würde,

3. Akzeleration, also Beschleunigung der Prozesse in dem Sinn, daß die bisher eingenommene Stellung verschärft und nach radikaleren Lösungswegen gesucht wird,

4. Konzeption, das heißt Aufrechterhaltung der Grundpositionen und deren Fortentwicklung bei dauernder Kritik und Korrektur der getroffenen Vorannahmen in der Erwartung, künftig doch zum Zug zu kommen.

Scheidet man die Varianten 1 und 2 aus, die im Grunde nur individuelle, keine politischen Lösungen bieten, bleiben die Möglichkeiten 3 und 4. Was die Radikalisierung angeht, schimmert bei ihren Protagonisten immer die Auffassung durch, daß die Probleme, die bestehen, nicht als vermeidbare Defekte zu betrachten sind, sondern als Konstruktionsfehler, wahlweise der Massengesellschaft, des Amerikanismus, des Parlamentarismus, der Demokratie. Um die zu beseitigen, müsse das »System« beseitigt werden. Einigkeit darüber, was an seine Stelle treten solle, besteht allerdings nicht, das Spektrum reicht vom Anarchokapitalismus bis zum Staatssozialismus, von der naturgebundenen Volksgemeinschaft bis zu irgend etwas Preußischem.

Nun ist solche Undeutlichkeit bei Alternativentwürfen eher Norm als Ausnahme und prinzipiell kein Einwand gegen sie. Etwas mehr Klarheit muß man aber erwarten bei Beantwortung der Frage, wie ans Ziel gekommen werden soll. Soweit erkennbar, versprechen sich die Befürworter der Akzeleration wenig von der Mitarbeit in einer bestehenden oder Gründung einer neuen Partei, aber auch die Schaffung irgendwelcher »Bünde« oder geheimer »Logen« scheint kaum Anhänger zu haben. Dagegen geistert immer wieder die Idee einer »Bewegung« durch die Köpfe, vor allem einer »Jugendbewegung«. Ist damit nicht gemeint, daß man die Fehlschläge von »Jungenstaat« oder »rotgrauer Aktion« nachspielen möchte, bliebe nur die Bedeutung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in historischen Revolutionen als Bezugspunkt.

Tatsächlich kann man sowohl die Jakobiner wie auch die Bolschewiki und auch die Faschisten oder die Träger der Arabellion als Jugendbewegungen beschreiben, aber es steht auch außer Frage, daß ihre Erfolge sich nicht aus diesem Charakteristikum erklärten. Schon die natürliche Unreife der Trägergruppen spricht dagegen, vor allem aber, daß Bewegungen als solche überhaupt keine Chance auf dauerhafte Wirkung haben. Sie können ein erster Aggregatzustand einer politischen Organisation sein, aber sie müssen in etwas anderes – gemeinhin eine Partei – übergehen. Wenn eine Partei versucht, ihren Bewegungscharakter auch nach der Institutionalisierung aufrechtzuerhalten, bedingt das zwangsläufig ihr Scheitern, oder es kommt zu politischem Mummenschanz. Der Erfolg der Grünen im Gegensatz zu allen möglichen Gruppierungen links der SPD hing ganz wesentlich mit deren Bereitschaft zusammen, den notwendigen Schritt zu machen und sich von allen zu trennen, die Reinheit und Zauber der Anfänge nicht losließen.

Um das Gemeinte noch an einem weiteren Beispiel zu illustrieren: Wer die Entwicklung der Identitären in Frankreich schon etwas länger beobachtet hat, registrierte das Irrlichternde dieser Bewegung, die Abhängigkeit von einzelnen Initiatoren, die ideologische Unklarheit, das Schwanken zwischen Zellen- oder Parteibildung, Kampf um die kulturelle Hegemonie oder Anlehnung an den Front National. Die Aufmerksamkeit, die man Ende vergangenen Jahres nach der Besetzung des Moscheeneubaus in Poitiers fand, erklärt sich denn auch nicht aus dem eigenen Potential der Identitären, sondern aus der Tatsache, daß der Vorfall von Marine Le Pen in einem Fernsehinterview erwähnt wurde. Erst dieses Zusammenwirken von Faktoren – Aktion, Hinweis durch eine Prominente, in einem bedeutenden Medium – zeigte Wirkung.

Allerdings hat auch das keine Initialzündung ausgelöst, was damit zusammenhängt, daß die für einen Durchbruch nötige Disziplin gerade den Bewegungsorientierten regelmäßig fehlt. Hinzugefügt sei noch, daß der FN nach einem kurzen Liebäugeln mit dem Thema »Identität« die Sache wieder fallengelassen hat: zu kopflastig, nichts für die breite Anhängerschaft und die militants, die die Arbeit an der Basis machen, zu uneindeutig, letztlich zu unpolitisch, das heißt zu unklar in bezug auf die Frage »Wer wen?« (Lenin dixit).

Eine Symbolpolitik, die sich, wie die der Identitären, an den Aktionsformen der Achtundsechziger orientiert, hat nur dann einen politischen Gehalt, wenn sie ein geeignetes Publikum – also eines, das mindestens interessiert, besser noch wohlwollend ist – findet. Wenn nicht, dann bleibt eine solche Strategie kontraproduktiv und bindet sinnlos Kräfte. Denn selbst wenn es auf diesem Weg gelingen sollte, den Kreis der Unbedingten zu erweitern, auf die »Mitte« kann man keinen Einfluß ausüben, und auf diesen Einfluß kommt es an. Das zu akzeptieren fällt dem Befürworter der Akzeleration natürlich schwer, weil er von der Notwendigkeit der Tat mit großem »T« überzeugt ist, weil er den Schmerz über die Dekadenz unerträglich findet und seine Verachtung der Unbewegten einen Grad erreicht hat, der ihn deren Haltung moralisch verwerflich erscheinen läßt. Umgekehrt traut er der Einsatzbereitschaft und der Willensanstrengung seiner Minderheit fast alles zu.

Vor allem dieser Voluntarismus ist dem Konzepter suspekt. Er vermutet dahinter den gleichen utopischen Wunsch, der auch den Gegner beherrscht, nämlich, »daß das Leben keine Bedingungen haben sollte« (Gehlen dixit). Für diese Bedingungen interessiert sich die vierte Gruppe am stärksten, was auch eine Temperamentsfrage sein mag, aber nicht nur. Es sind zuerst einmal in der Sache selbst liegende Ursachen, die es nahelegen, die Arbeit an den Grundlagen fortzusetzen. Dazu gehört vor allem die theoretische Schwäche der intellektuellen Rechten. Gemeint ist nicht, daß man es hier mit Dummköpfen zu tun hat, aber eben mit einer unliebsamen Konsequenz jener »nominalistischen« (Mohler dixit) Lagerung des konservativen Denkens, das lieber das Konkrete-Einzelne angeht als das Große-Ganze.

Faktisch hat es seit den 1960er Jahren keine umfassende Anstrengung von dieser Seite gegeben, so etwas wie einen ideologischen Gesamtentwurf zu schaffen, und selbst wenn man von den Problemen absieht, die es aufwirft, daß Generation für Generation durch die Begrifflichkeit des Gegners in ihren Vorstellungen bestimmt wird und die Faktenkenntnisse in einem dramatischen Tempo schwinden, bleibt es doch dabei, daß das Hauptproblem an diesem Punkt liegt: Wir haben keine »Politik«, kein Manual, auf das man jeden hinweisen, das man dem Interessierten in die Hand drücken kann und das den Schwankenden überzeugen würde.

Immerhin haben wir eine Zeitung, die als aktuelles Nachrichtenorgan unverzichtbar ist und die Geschehnisse aus unserer Sicht kommentiert, und ein Institut, das aus eigener Kraft mehr zustande gebracht hat, als sämtliche Stiftungen, Vorfeldorganisationen und Gesprächszirkel im Umfeld der bürgerlichen Parteien. Aber das sind nur erste Schritte, mühsam genug, dauernd gefährdet, nicht zuletzt durch die Mühsal und den Mangel an eindrücklichen Erfolgen. Es ist verständlich, daß das den einen oder anderen irre werden läßt an dem eingeschlagenen Weg und er nach Abkürzungen sucht, aber Metapolitik – denn darum handelt es sich für die vierte Fraktion – ist nur so und nicht anders zu treiben.

In Abwandlung einer berühmten Formel Max Webers kann man sagen »Metapolitik ist das langsame, geduldige Bohren dicker Bretter«. Selbstverständlich ist das nicht jedermanns Sache, begeistert das nur wenige, möchten die anderen »etwas machen«, wollen es »spannend«, »prickelnd« oder »sexy«, aber die Erfahrung, die große konservative Lehrerin, zeigt doch, daß nur die Verfügung über eine hinreichend gesicherte Faktenbasis und Klarheit der Kernbegriffe etwas bewirken kann. Etwas bewirken kann, nicht muß, das heißt: eine solche Arbeit setzt die Auffassung voraus, daß das, was da getan wird, in jedem Fall getan werden sollte, weil es das Richtige zur Kenntnis bringt und zu verbreiten sucht.

Selbstverständlich wird diese Tätigkeit nicht als Selbstzweck betrachtet, es bleibt das Ziel, mit den eigenen Überzeugungen auf die der anderen zu wirken. Der Linken ist das mehrfach gelungen – 1789 genauso wie 1968 –, aber nicht wegen der Macht ihrer Verschwörungen oder der Güte ihrer Einfälle, sondern weil die Lage günstig war. »Erkenne die Lage« (Schmitt dixit) ist die erste Forderung, die erfüllen muß, wer Einfluß gewinnen will. Und die Lage, die deutsche Lage, spricht jedenfalls dagegen, daß irgendeine schweigende Mehrheit nur auf die Einrede oder Ermutigung der rechten Minderheit wartet, um endlich zu sagen, was sie immer sagen wollte.

Die Stellung einer Partei wie der »Alternative für Deutschland« ist insofern symptomatisch. Dieser Versuch, den gesunden Menschenverstand zu organisieren, setzt auf die Mobilisierung der oben erwähnten Mitte, was angesichts der bestehenden Kräfteverhältnisse die einzig denkbare Option für ein anderes politisches Handeln ist. Was passiert, sobald diese Mobilisierung gelingt, steht auf einem ganz anderen Blatt, hängt wesentlich davon ab, ob sich die Entwicklung zuspitzt oder nicht. Sollte eine Zuspitzung erfolgen, wird das zwangsläufig zu einer Polarisierung führen und das heißt notwendig dazu, daß der Blick auch wieder auf die Rechte fällt und die Frage gestellt werden wird, ob sie etwas anzubieten hat, jenseits von Nostalgie, apokalyptischer Sehnsucht, Wünschbarkeiten und Parolen.

Der Konservative als »Mann der Krise« (Molnar dixit) kann dann Gehör finden, aber den Prozeß, der bis zu diesem Punkt führt, kann er nicht selbst einleiten und nur bedingt vorantreiben, denn es handelt sich um das Ergebnis des Handelns und Unterlassens der Mächtigen, mithin seiner politischen und ideologischen Gegner. Deshalb wird man sich in Geduld fassen müssen. – Daß Geduld eine konservative Tugend ist, liegt auf der Hand, aber man unterschätze nicht ihr Umsturzpotential.

Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de

URL to article: http://www.sezession.de/40562/geduld-lage-und-moeglichkeiten-der-intellektuellen-rechten.html

URLs in this post:

[1] hier herunterladen: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2013/08/Sez55_KHW.pdf

[2] Image: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2013/07/heft55_klein.jpg

[3] : http://www.sezession.de/28250/erkenne-die-lage.html

[4] : https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Wanderungen/Aktuell.html

[5] : https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bevoelkerung/lrbev07.html

00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : konservative revolution, allemagne, karlheinz weissmann, nouvelledroite, droite, droite allemande, idéologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook