mercredi, 19 février 2025

Max Stirner, Ferdinand Tönnies et les Notions de Communauté

Max Stirner, Ferdinand Tönnies et les Notions de Communauté

Troy Southgate

Source: https://troysouthgate.substack.com/p/max-stirner-ferdinan...

ÉCRIVANT dans son œuvre de 1844, L'Unique et sa Propriété, le philosophe anarcho-individualiste Max Stirner (1806-1856) déclara :

« Nous deux, l'État et moi, sommes ennemis. Moi, l'égoïste, je n'ai pas à cœur le bien-être de cette 'société humaine'. Je ne lui sacrifie rien, je ne fais que l’utiliser ; mais pour pouvoir l'utiliser pleinement, je la transforme plutôt en ma propriété et ma créature : c'est-à-dire que je l'anéantis et que je forme à sa place l'Union des égoïstes. »

Prenant l'exemple des personnes qui prêtent allégeance à une religion sous une forme ou une autre, Stirner poursuivit en affirmant :

« Chacun est un égoïste et d'une importance capitale pour lui-même. Le juif n'est pas purement égoïste, car il se consacre encore à Jéhovah ; le chrétien ne l'est pas non plus, car il vit de la grâce de Dieu et se soumet à lui. En tant que juif et en tant que chrétien, un homme ne satisfait que certains de ses besoins, une certaine nécessité, mais pas lui-même : un demi-égoïsme, car l'égoïsme d’un demi-homme, qui est à moitié lui-même, à moitié juif, ou à moitié son propre maître, à moitié esclave. C'est pourquoi, aussi, le juif et le chrétien s'excluent toujours à moitié ; en tant qu'hommes, ils se reconnaissent mutuellement, en tant qu'esclaves, ils s'excluent, car ils sont les serviteurs de deux maîtres différents. S'ils pouvaient être des égoïstes complets, ils s'excluraient totalement et se tiendraient d'autant plus fermement unis. »

Un libéral pourrait soutenir que chrétiens et juifs doivent mettre de côté leurs différences religieuses et embrasser une 'humanité' commune, mais ce que propose Stirner est bien plus radical : une unité dans la diversité. En effet, plutôt que d'échanger un 'fantôme' contre un autre, l'égoïsme s'accomplit par la reconnaissance du pouvoir de ses propres capacités. S'il y a ceux qui, comme moi, favorisent une interprétation plus holistique de l'anarchisme et d'autres qui préfèrent l'égoïsme individualiste prôné par Stirner, il n'en reste pas moins que le national-anarchisme semble apporter une réponse à ce problème apparemment insoluble.

Reconnaître qu'un individu peut se sentir partie intégrante d'un tout organique tout en conservant son individualité s'accorde parfaitement avec l’'union des égoïstes' de Stirner. En raison de notre rôle en tant que mouvement regroupant des personnes d'horizons politiques divers ayant mis de côté leurs différences pour œuvrer en faveur d'une décentralisation radicale et d'alternatives réelles au statisme et à la mondialisation, les partisans et sympathisants du milieu national-anarchiste incluent des post-gauchistes, des anticapitalistes, des anarchistes chrétiens, des séparatistes raciaux, des anarcho-primitivistes, d'anciens nationalistes, des antifascistes, des ex-fascistes, des post-strassériens et même des anarcho-individualistes dans la lignée traditionnelle de Stirner. Bien que ce mouvement ait été qualifié de 'fascisme' clandestin par la gauche, ce phénomène rejetant tout dogme représente probablement la variante la plus ouverte d'esprit, non coercitive et libre de l’anarchisme moderne. À cet égard, le national-anarchisme a donc le potentiel d'agir comme un véhicule à la fois pour les communautaristes et les égoïstes. Cela n'est possible que si nous établissons une distinction cruciale entre deux termes souvent confondus.

Le sociologue allemand Ferdinand Tönnies (1855-1936) publia en 1887 Communauté et Société, dans lequel il affirmait que l'Europe du 19ème siècle dégénérait en un esprit de masse et que le mot 'communauté' (Gemeinschaft) possédait donc bien plus de validité que celui de 'société' (Gesellschaft). La première, expliquait-il, est davantage un organisme vivant que la seconde et, plutôt que de ne représenter qu'un simple « agrégat mécanique et artefact » purement « transitoire et artificiel », une communauté possède une plus grande longévité qu'une société et est donc bien plus bénéfique.

Les sociétés, contrairement aux divisions intentionnelles ou aux communautés soudées, ne reposent pas sur des valeurs partagées, mais sur des lois, la répression et d'autres formes de coercition. En réalité, au sein d'une communauté, les individus sont « unis malgré toutes les divisions », tandis que dans une société de masse, ils sont « divisés malgré toute unité ». Ainsi, bien qu'un individualiste de type stirnérien puisse ne pas souhaiter faire partie d'une communauté plus large, il peut néanmoins s’unir à elle dans son opposition à l’État et à la société de masse.

21:43 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max stirner, ferdinand tönnies, communauté, société, anarchisme, communautarisme, national-anarchisme, individualisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 20 décembre 2024

Les systèmes trifonctionnels chez Dumézil, Steiner et Stirner

Les systèmes trifonctionnels chez Dumézil, Steiner et Stirner

Troy Southgate

Source: https://troysouthgate.substack.com/p/threefold-systems-in...

La représentation du paradis médiéval par Pieter Bruegel l'Ancien, Le pays de Cockaigne (1567), met en scène un clerc, un paysan et un guerrier et représente ainsi les trois « fonctions » de la société indo-européenne. Autour d'un arbre, qui fait office de moyeu central, les personnages de la gravure représentent les rayons d'une roue, bien que la quatrième position - celle du noble - ait été occupée par une volaille rôtie.

Un critique a suggéré que Bruegel avait l'intention de dénoncer l'autosatisfaction bourgeoise des Pays-Bas du troisième quart du 16ème siècle. La composition tripartite de la société indo-européenne a été longuement discutée par le philologue français Georges Dumézil (1898-1986), bien que son affirmation de toujours, selon laquelle un système trifonctionnel est une marque fondamentale de la société indo-européenne, ait été critiquée par J. P. Mallory (né en 1945) dans son ouvrage de 1989, In Search of the Indo-Europeans : Language, Archaeology, and Myth. Contrairement à Dumezil qui insiste sur le fait qu'il représente une partie unique de notre identité sociale, Mallory pense qu'il s'agit d'un concept plus universel et qu'il n'est donc pas du tout confiné aux Indo-Européens.

Rudolf Steiner (1861-1925), qui a commencé à formuler sa théorie trifonctionnelle des « trois plis » sociaux peu après la fin de la Première Guerre mondiale, croyait, lui aussi en des solutions universelles, mais son approche était quelque peu différente. Partant du principe biologique que l'organisme humain est composé de trois systèmes indépendants qui coopèrent les uns avec les autres - à savoir notre « activité nerveuse et sensorielle », les « processus rythmiques » et le « système métabolique » - il explique ensuite comment cela peut servir de schéma directeur pour ce qu'il décrit comme la « vie économique », la « vie des droits » et la « vie culturelle » de l'humanité. Plutôt que de diviser les gens selon une sorte de pyramide des classes, Steiner souhaitait une forme d'autogestion dans laquelle nous participons à chacune des trois sphères tout en conservant notre indépendance.

Dans la nouvelle édition traduite de son texte de 1991, The Threefolding Movement, 1919 : A History, Albert Schmelzer explique que Steiner « s'est donc expressément défini par rapport à l'ancienne conception de Platon d'un État-statut. Alors que dans la société platonicienne, les êtres humains devaient être divisés en trois classes, les savants, les soldats et les paysans, la société trifonctionnelle à trois plis est elle-même articulée en fonctions d'une manière qui permet à chaque individu de collaborer de manière autodéterminée à la vie des trois domaines » (p.53).

La carte de l'organisme humain est transposée à la société humaine parce qu'elle est composée de trois systèmes qui coopèrent tout en conservant leur autonomie. Steiner, fortement influencé par son prédécesseur anarcho-individualiste, Max Stirner (1806-1856), applique essentiellement la méthode dite de « l'union des égoïstes » que ce dernier avait exposée dans L'Unique et sa propriété (1844). Selon les propres termes de Stirner: "Seuls les individus peuvent s'unir les uns aux autres, et toutes les alliances et ligues de peuples sont et restent des combinaisons mécaniques, car ceux qui s'unissent, du moins dans la mesure où les « peuples » sont considérés comme ceux qui se sont unis, sont dépourvus de volonté. Ce n'est qu'avec la dernière séparation que la séparation elle-même prend fin et se transforme en unification".

Comme je l'ai expliqué dans mon livre, The Self Unleashed : Max Stirner and the Politics of the Ego (2017) :

« Plutôt que d'accepter l'abstraction de la « communauté », l'égoïste ne voit que l'inégalité et le potentiel d'utiliser ou d'ignorer ses homologues. Cette relation ne doit cependant pas être une exploitation, car les égoïstes sont capables de former des unions pour atteindre leurs objectifs mutuels. Ces unions ne sont pas fondées sur la ferveur religieuse ou les valeurs libérales, par lesquelles les individus eux-mêmes sont liés à un idéal, et elles n'ont pas non plus besoin d'être centrées sur une famille ou une tribu, car l'union elle-même appartient à l'individu et devient sa propriété dans la poursuite de ce dont il a besoin. Ni Dieu, ni l'humanité, ni l'État, ni la nation, ni la famille, ni la communauté ne permettent une telle liberté individuelle. (pp.103-4).

Stirner poursuit en disant que:

Dans une société, on est employé, avec sa force de travail ; dans la première, on vit égoïstement, dans la seconde, humainement, c'est-à-dire religieusement, en tant que « membre du corps de ce Seigneur » ; on doit à une société ce que l'on a, on est lié à elle par le devoir, on est possédé par des « devoirs sociaux » ; on utilise une union, et on l'abandonne consciencieusement et infidèlement lorsqu'on ne voit plus comment l'utiliser davantage.

Si une société est plus que vous, alors elle est plus pour vous que vous-même ; une union n'est que votre instrument, ou l'épée avec laquelle vous aiguisez et augmentez votre force naturelle ; l'union existe pour vous et par vous, la société, à l'inverse, vous réclame pour elle-même et existe même sans vous ; en bref, la société est sacrée, l'union vous appartient ; la société vous consomme.

Comme Steiner, l'importance des systèmes trifonctionnels faisait partie de la philosophie de Stirner et son œuvre était divisée en un trio de stades de développement, tous importants: non intellectuel (enfant), intellectuel (jeune) et égoïste (homme).

16:27 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, georges dumézil, rudolf steiner, max stirner |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 15 août 2023

Max Stirner sur l'art et la religion

Max Stirner sur l'art et la religion

par Joakim Andersen

Source: https://motpol.nu/oskorei/2023/08/02/max-stirner-om-konst-och-religion/

L'un des représentants les plus originaux de la philosophie allemande fut Max Stirner (1806-1856), auteur de Der Einzige und sein Eigentum, une sorte de jeune hégélien et, pendant un certain temps, l'un des principaux objets de la haine de Marx et Engels. La philosophie de Stirner peut être qualifiée d'égoïste ; il décrit la croyance en la plupart des phénomènes sociaux, de la propriété à l'État et à l'humanité, comme des spectres. Aujourd'hui, on parle parfois de "constructions sociales". La perspective de Stirner rappelle en partie cette approche, mais se concentre sur la manière dont ces spectres ou "roues dentées dans la tête" affectent l'individu. Il a également développé une vision dialectique de l'évolution historique de la relation entre "der Einzige" et les fantômes qui hantent le cerveau. Selon Stirner, les êtres humains et la civilisation passent par trois phases, qu'il appelle, ce qui n'est pas très politiquement correct, "négroïde", "mongoloïde" et "caucasienne". Dans la dernière phase, l'homme maîtrise sa création et non l'inverse; on peut comparer cela au schéma historique de Marx, qui met l'accent sur l'économie plutôt que sur les fantômes cérébraux, mais la perspective de base est similaire. Après avoir été maîtrisé par sa création, l'homme reprend le contrôle, avec des outils beaucoup plus puissants qu'avant le début du processus. L'une des différences entre Marx et Stirner réside dans le fait que pour Stirner, il est possible aujourd'hui, au niveau individuel, de se libérer de l'État, de la propriété, etc. Libéré mentalement, il faut ajouter que l'État reste une réalité, quelle que soit la façon dont on l'envisage.

Stirner a été décrit par Spengler comme un représentant de l'égoïsme commun plutôt que de l'égoïsme noble ("je vaux pour moi-même" contre "je vaux pour la culture"). Mais tout comme Engels a d'abord encensé "St Max", avant que Marx ne le débarrasse impitoyablement de ces illusions, il a influencé une partie de la droite la plus authentique. L'Anarch d'Ernst Jünger est un développement du "Einzige" de Stirner ; Schmitt et Mussolini l'ont également lu. On ne sait pas dans quelle mesure ils ont compris la phase "caucasienne" de Stirner ; la critique de "Saint Max", qu'elle soit de droite ou de gauche, s'est souvent concentrée sur son apparence petite-bourgeoise. Jünger nous donne une idée de la manière dont un type de personnalité plus héroïque pourrait traiter certains arguments de Stirner ; Evola peut également être intéressant dans ce contexte. Sa distance par rapport aux idéologies/"fantômes cérébraux" de la société moderne, sa nature socialement et idéologiquement de promiscuité, et son aspect de sur-socialisation rappellent souvent Stirner, même si ce dernier aurait considéré la tradition comme un autre spectre cérébral. Ce à quoi Evola a probablement objecté qu'il ne parlait pas de ce qu'il n'avait pas vécu et que le matérialisme de Stirner était le véritable spectre.

Art et religion

L'art fait l'objet, et la religion ne vit que dans ses nombreux liens avec cet objet, mais la philosophie se démarque très clairement de l'un et de l'autre.

- Stirner

Plusieurs écrits de Stirner sont désormais disponibles sur l'internet, notamment Kunst und Religion de 1842. Stirner utilise le raisonnement hégélien pour expliquer la religion comme une sorte d'aliénation. L'homme sent qu'il a une autre face en lui et "il est poussé à se diviser entre ce qu'il est réellement et ce qu'il doit devenir". Il s'agit d'une analyse purement anthropocentrique de la religion plutôt que d'une analyse plus cosmologique, mais elle n'est pas totalement inintéressante. En particulier, Stirner place l'artiste au centre, car ce sont, selon lui, les génies artistiques qui fondent les religions. "Seul le fondateur d'une religion est inspiré, mais il est aussi le créateur des Idéaux, par la création desquels tout autre génie sera impossible", écrit Stirner. Il note également que la vraie religion n'est pas tiède, qu'il y a l'amour religieux et la haine religieuse. C'est ici que Stirner devient étonnamment actuel, "à notre époque, la quantité de haine a diminué dans la mesure où l'amour de Dieu s'est affaibli. Un amour humain s'est infiltré, qui ne relève pas de la piété pieuse mais plutôt de la morale sociale ; il est plus "zélé" pour le bien de l'homme que pour le bien de Dieu". Religion et morale sociale ne sont pas la même chose, ce qui signifie qu'une église envahie par la morale sociale sous la forme du libéralisme de gauche risque de mettre la religion au second plan.

Plusieurs écrits de Stirner sont désormais disponibles sur l'internet, notamment Kunst und Religion de 1842. Stirner utilise le raisonnement hégélien pour expliquer la religion comme une sorte d'aliénation. L'homme sent qu'il a une autre face en lui et "il est poussé à se diviser entre ce qu'il est réellement et ce qu'il doit devenir". Il s'agit d'une analyse purement anthropocentrique de la religion plutôt que d'une analyse plus cosmologique, mais elle n'est pas totalement inintéressante. En particulier, Stirner place l'artiste au centre, car ce sont, selon lui, les génies artistiques qui fondent les religions. "Seul le fondateur d'une religion est inspiré, mais il est aussi le créateur des Idéaux, par la création desquels tout autre génie sera impossible", écrit Stirner. Il note également que la vraie religion n'est pas tiède, qu'il y a l'amour religieux et la haine religieuse. C'est ici que Stirner devient étonnamment actuel, "à notre époque, la quantité de haine a diminué dans la mesure où l'amour de Dieu s'est affaibli. Un amour humain s'est infiltré, qui ne relève pas de la piété pieuse mais plutôt de la morale sociale ; il est plus "zélé" pour le bien de l'homme que pour le bien de Dieu". Religion et morale sociale ne sont pas la même chose, ce qui signifie qu'une église envahie par la morale sociale sous la forme du libéralisme de gauche risque de mettre la religion au second plan.

Quoi qu'il en soit, Stirner décrit un cycle historique, comparable au jeu de Spengler entre culture et civilisation, dans lequel les génies artistiques créent des religions, qui sont ensuite soutenues par les gens ordinaires avant d'être appauvries et finalement détruites par la rencontre avec les artistes à nouveau. Mais aujourd'hui, les artistes sont des comédiens, qui montrent qu'ils sont devenus des coquilles vides. Mais le cycle ne s'arrête pas là, "même la comédie, comme tous les arts, précède la religion, car elle ne fait que laisser la place à la nouvelle religion, à celle qui se formera à nouveau".

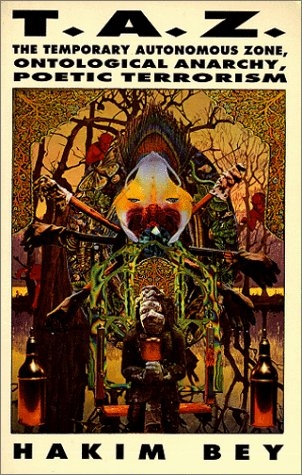

Il y a donc des idées intéressantes chez Stirner, même si sa compréhension de la religion est clairement limitée par son contexte historique. Il peut être utile d'examiner deux penseurs influencés par Stirner, à savoir Dora Marsden et Hakim Bey, et la manière dont ils ont tenté de dépasser ces limites pour "der Einzige".

Comme nous l'avons mentionné plus haut, Stirner a donné à l'artiste un rôle central dans l'histoire et a influencé de nombreuses âmes artistiques. Par l'intermédiaire de Dora Marsden (1882-1960), éditrice, suffragette et philosophe, l'égoïsme de Stirner a eu une influence non négligeable sur l'avant-garde britannique. Ezra Pound, T. S. Eliot, D. H. Lawrence, James Joyce et Wyndham Lewis, entre autres, ont écrit dans son journal The Egoist. Marsden apparaît comme une personnalité hors du commun, à la fois intelligente et indomptable, avec un désir presque germanique de créer un système structuré. Sa perspective se confond avec Héraclite, le mysticisme et la logique stricte. Au lieu de l'anarque de Jünger, elle parlait de l'archiste. Dans L'illusion de l'anarchisme, elle écrit que "à la naissance de chaque unité de vie, il y a un archiste. Un archiste est quelqu'un qui cherche à établir, maintenir et protéger, par les armes les plus puissantes dont il dispose, la loi de ses propres intérêts". Elle dépeint le monde comme une arène où les différents intérêts s'affrontent, un contrepoint utile à la vision libérale du monde d'aujourd'hui où les intérêts sont soit camouflés en idéaux, soit diabolisés.

Il est intéressant de noter que, dès The Egoist, Dora Marsden a développé une vision du monde plus cosmique, dans laquelle l'ego créatif est devenu quelque chose de permanent plutôt que temporaire. Plus tard, elle a écrit The Mysteries of Christianity (Les mystères du christianisme), où elle aborde l'aspect "féministe" du christianisme.

La question de savoir dans quelle mesure sa métaphysique représente un perfectionnement de Stirner plutôt que quelque chose de propre, bien qu'original, est une autre question. Dans ce contexte, les réflexions de Hakim Bey sur Stirner dans l'essai Black Crown & Black Rose - Anarcho-Monarchism & Anarcho-Mysticism dans son ouvrage désormais classique intitulé T.A.Z. sont intéressantes. Bey n'est pas un penseur totalement dépourvu de problèmes et son langage est parfois théâtral, voire pathétique. Néanmoins, cet essai est probablement la meilleure tentative pour rapprocher der Einzige d'une cosmologie plus traditionnelle (bien que l'absence de Dora dans la discussion de Bey sur l'individualisme et le monisme radical suggère qu'il ne l'a pas lue). Bey place le matérialisme de Stirner dans un contexte historique, "né longtemps après la déliquescence de la chrétienté, mais bien avant la découverte de l'Orient et de la tradition illuministe cachée dans l'alchimie occidentale, l'hérésie révolutionnaire et l'activisme occulte". Il se rapproche ici de la catégorisation par Evola du dévotionnalisme et de la foi aveugle en des choses non expérimentées comme des formes inférieures de spiritualité. Sa critique de Stirner identifie les deux points les plus faibles : l'absence d'un "concept opérationnel de la conscience non ordinaire" et "une certaine froideur à l'égard de l'autre". Stirner n'avait pas lui-même expérimenté d'autres états de conscience que ceux du petit-bourgeois, et était donc enclin à en considérer les fruits comme des spectres cérébraux. Malgré des approches similaires à l'argument de l'"union des égoïstes", l'éros est également plutôt absent de l'œuvre de Stirner. Bey mentionne qu'il peut s'agir d'une réaction compréhensible à "la chaude suffocation de la sentimentalité et de l'altruisme du 19ème siècle", mais l'isolement n'est pas non plus une voie fructueuse.

En fin de compte, Stirner reste un auteur enrichissant, comme le suggèrent ceux qui ont été inspirés par lui. La distance spirituelle qu'il recherchait par rapport aux "roues dentées dans la tête" du monde moderne n'est pas moins saine aujourd'hui. Le sentiment de liberté qui peut naître du fait de considérer "l'État", le "racisme" ou autres chimères comme des spectres cérébraux est souvent significatif, que l'on s'inspire d'Evola ou de Stirner. Jünger, Marsden et Bey montrent comment d'autres types de personnalité peuvent compléter la pensée de "St Max".

14:31 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, max stirner, égoïsme, 19ème siècle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook