Notes pour un syndicalisme de solidarité

Juan José Coca

Source: https://posmodernia.com/apuntes-para-un-sindicalismo-solidario/

ORIGINES DU SYNDICALISME ET PERSPECTIVE GLOBALE DU CAPITALISME

Les premières organisations syndicales remontent au 19ème siècle, et leur naissance apparaît comme la prise de conscience personnelle de ceux qui sont engagés dans un secteur social et qui entrevoient la nature sous-humaine de salarié qu'on leur impose: ils réagissent dès lors aux conditions de travail créées par le capitalisme. Ils se sont constitués comme des organes de défense des travailleurs contre les intérêts des employeurs. Avec la révolution industrielle et le processus de prolétarisation, les organisations se sont consolidées et sont devenues des organisations de masse et certaines idéologies les ont utilisées comme instruments politiques et comme organes de lutte à leur service. Cette circonstance impliquait que les syndicats étaient désormais liés au concept de la lutte des classes. Cependant, après l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, les syndicats catholiques ont opté pour un modèle de syndicalisme basé sur la collaboration entre employeurs et travailleurs, loin du "dogme" de la lutte des classes.

Avec l'apparition du "Contrat social" et du "Discours sur l'origine de l'inégalité" de Jean-Jacques Rousseau, de "La richesse des nations" et de la "Théorie des sentiments moraux" d'Adam Smith, le libéralisme politique et le capitalisme économique sont nés: tout doit être soumis à la volonté du peuple, il n'y a pas de vérités absolues et la main invisible doit être celle qui régule le marché.

Le libéralisme et le capitalisme économique ont toujours fait bon ménage. Le capitalisme et le libéralisme économique sont nés ensemble mais ce sont des choses différentes:

- Le capitalisme est la suprématie du capital. Placer le capital au centre des processus de production, en lui donnant le droit exclusif de propriété des moyens de production.

- Et le libéralisme économique, c'est la main invisible, c'est laisser les ressources être allouées de manière plus ou moins spontanée, en pensant que cela produira le plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes.

Le sens juste de la naissance du socialisme

Un siècle plus tard, Marx ne formule pas une seule explication de la crise économique capitaliste mais trois: la crise économique associée à l'augmentation de la composition organique du capital, la crise dérivée de la concentration du capital et de la prolétarisation progressive de la société et, enfin, la crise de surproduction. Cela donnerait un sens juste à la naissance du socialisme.

Selon la théorie marxiste, le taux de profit dans le temps tend inévitablement à sa réduction par une augmentation de la composition organique du capital, qui est symbolisée par le rapport entre le capital fixe et le capital variable.

Le taux de profit étant la rentabilité marginale du capital. C'est-à-dire le bénéfice nécessaire pour que le capital soit réinvesti et que le système économique continue à fonctionner. Le capital fixe est ce que nous comprenons comme étant le capital et le capital variable serait la main-d'œuvre.

Comme le capitalisme tend vers la substitution du travail par le capital et l'accumulation de la propriété entre quelques mains, cela implique que le taux de profit diminue inévitablement, augmentant ainsi le taux d'exploitation.

Et qu'est-ce que le taux d'exploitation ? Le taux d'exploitation est directement lié à la plus-value ou à la valeur ajoutée, qui, dans un système capitaliste, va dans les mains du capitaliste ou de l'entrepreneur au détriment de la classe ouvrière.

La défense de la propriété privée

La correction du système devrait concentrer la plus-value de la production dans une forme de propriété à laquelle participent les travailleurs d'une entreprise, le syndicat étant une opportunité avec sa propre force économique qui procurerait le crédit nécessaire pour produire, sans avoir besoin de le louer aux banques.

Toutefois, contrairement à l'exposé marxiste, il convient de faire une distinction entre la propriété privée et le capitalisme. La propriété privée est la projection de l'homme sur ses choses. Il s'agit d'un attribut essentiellement humain. Nous sommes propriétaires de notre travail et, de cette manière, nous nous projetons sur la nature et la transformons. Le capitalisme est la destruction de ce droit que nous avons tous de posséder notre travail et les fruits de celui-ci.

Nous ne devons pas seulement faire la distinction entre la propriété privée et le capitalisme, car il s'agit de deux concepts antagonistes. Le capitalisme est la destruction de la propriété privée parce que le capitalisme tend à concentrer la propriété des moyens de production entre les mains de quelques-uns, et surtout parce qu'il institue le régime du salariat.

Sous le capitalisme, l'employeur ne se contente pas d'acheter le fruit du travail mais achète le travail lui-même. Le salaire est le prix du travail. Le travail est un attribut essentiellement humain et le salaire, en fin de compte, est un montant que l'on reçoit et constitue un moyen de déshumanisation.

Dans la Rome antique, le salarié était considéré au même niveau que l'esclave, car d'une certaine manière, il était entendu qu'il se vendait lui-même. La doctrine sociale de l'Église nous dicte d'essayer de faire en sorte que chaque personne soit propriétaire de son travail comme moyen d'épanouissement personnel, non seulement d'un point de vue économique pour obtenir un moyen de subsistance, mais aussi pour pouvoir maintenir la relation entre l'homme et ses choses, la nature qui l'entoure et son environnement.

Tout au long de l'histoire, il y a eu des modèles qui ont tenté d'harmoniser le capital et le travail, de maintenir les relations de production telles qu'elles sont produites dans le système capitaliste, mais en essayant de les tempérer, de rechercher un équilibre, de faire disparaître la lutte sociale. Actuellement, un modèle syndical qui n'aspire qu'à cela ne pourra pas faire face aux bases ou aux piliers de l'avenir. Harmoniser le capital et le travail est un mélange d'huile et d'eau. Il s'agit de biens de nature totalement différente et l'harmonisation est impossible. Le fascisme s'y est essayé et n'a pas manqué de devenir une sorte de capitalisme retardé qui a cherché à tempérer ses abus sociaux mais sans altérer l'essence du système.

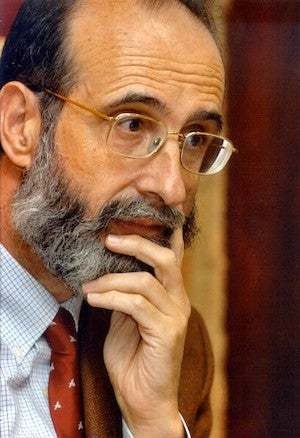

Le travailleur, en échange d'un salaire fixe, cesse d'être propriétaire du fruit de son effort, il renonce à lui-même car en renonçant à son travail, il refuse une partie de son humanité. Dans le présent, pour reprendre les termes de Bauman, le conflit n'est plus entre les classes sociales, mais entre chacun et la société. "Les grands changements dans l'histoire ne sont jamais venus des pauvres miséreux, mais de la frustration de personnes ayant de grandes attentes qui ne sont jamais venues". Guy Standing (photo), professeur à l'Université de Londres, associe les mots "précaire" et "prolétaire" pour expliquer la création de ce nouveau collectif en déclarant ce qui suit :

Le travailleur, en échange d'un salaire fixe, cesse d'être propriétaire du fruit de son effort, il renonce à lui-même car en renonçant à son travail, il refuse une partie de son humanité. Dans le présent, pour reprendre les termes de Bauman, le conflit n'est plus entre les classes sociales, mais entre chacun et la société. "Les grands changements dans l'histoire ne sont jamais venus des pauvres miséreux, mais de la frustration de personnes ayant de grandes attentes qui ne sont jamais venues". Guy Standing (photo), professeur à l'Université de Londres, associe les mots "précaire" et "prolétaire" pour expliquer la création de ce nouveau collectif en déclarant ce qui suit :

"Le précariat a des relations de production ou des relations de travail différentes. Contrairement à ce qui se passe dans le prolétariat, le précariat a un emploi précaire, instable, passant rapidement d'un emploi à l'autre, souvent avec des contrats incomplets ou contraint à des emplois négociés et négociables par des agences".

L'homme au centre des considérations économiques et sociales

Le capitalisme de la révolution industrielle qui a son point de référence iconographique dans la ville hautement industrialisée de Manchester au XIXe siècle n'a pas grand-chose à voir avec les économies mixtes d'aujourd'hui dans lesquelles le secteur public gère entre 35 et 50 % de la richesse nationale.

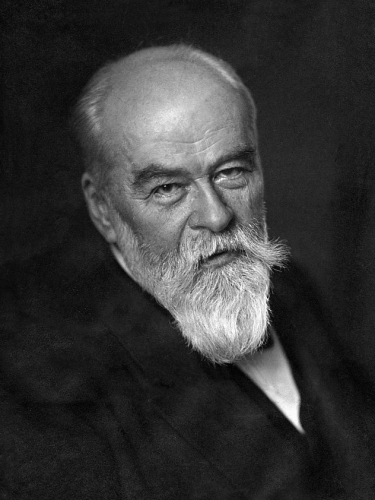

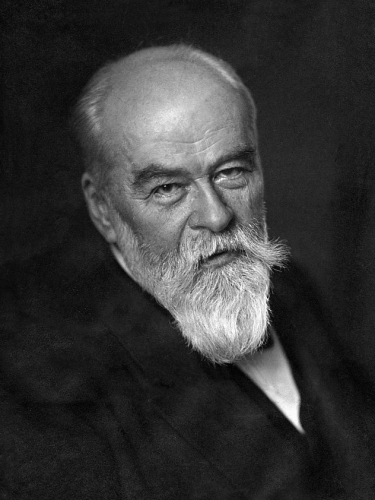

Il est possible que les corrections capitalistes actuelles de l'État-providence trouvent leur origine dans l'école d'économie historiciste allemande, représentée par le leader de sa "jeune" génération, Gustav von Schmoller (photo).

Schmoller a soutenu que l'économie et la politique "devaient être fondées sur une science morale de l'économie elle-même. C'est pourquoi son approche doit également être qualifiée de réaliste et d'éthique. Il a particulièrement insisté sur la composante éthique de l'économie, qu'il entendait orienter dans une certaine direction, afin de placer les personnes au centre des considérations économiques et sociales, par opposition aux biens. Il s'agissait de souligner le rôle de l'État en tant qu'entité politique suprême et en tant qu'organe éthique le plus important pour l'éducation de l'humanité. C'est la principale matrice du réformisme dans les domaines interdépendants de l'économie et de la politique sociale. Dans la mesure où la question sociale devient une question politique, de nouvelles formes d'organisation sociale et un nouveau rôle de l'État dans la société sont nécessaires".

D'autres apports théoriques ont permis de corriger les effets du capitalisme: la publication en février 1936 de la "Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie" de J. M. Keynes, les réformes économiques du chancelier Bismarck, l'influence de la Doctrine sociale de l'Église, les demandes de soins économiques formulées par la génération qui subit les conséquences des guerres mondiales, etc.

Cependant, toutes ces théories ne criminalisent pas le marché en tant que lieu d'échange des produits des processus de production. Ils harmonisent plutôt, selon le principe de subsidiarité, le marché avec l'État, en plaçant l'homme au centre de l'action économique. Il s'agit d'une contribution intéressante qui reflète le sociédalisme de l'Asturien Vázquez de Mella (photo).

Le concept de sociédalisme est exprimé dans notre essai, ici, parce qu'il servira de source d'inspiration pour la solidarité syndicale lorsqu'il s'agira d'énumérer les bases essentielles qui devraient régir un syndicalisme total imprégné du principe de subsidiarité de ses membres.

En soustrayant une grande partie des décisions économiques au marché, décisions prises en dehors du principe du profit maximum, le système capitaliste a pu survivre. Cependant, malgré le soi-disant "État-providence" dans lequel opèrent les économies du premier monde, de nombreux maux essentiels du capitalisme continuent de faire surface. Les scénarios d'exploitation se sont diversifiés :

- La surexploitation des ressources naturelles.

- L'hyper-promotion de la société de consommation.

- Symétrie de la répartition des revenus dans les sociétés développées, qui s'accentue en période de récession.

- La division du monde en zones d'exploités et d'exploiteurs... Nous voyons comment (selon les données de l'ONU) l'écart entre les pays développés et les pays sous-développés s'accroît.

- Prolétarisation de la société avec la disparition progressive des classes moyennes suite au harcèlement des entreprises par des Etats qui dilapident les ressources mixtes à des fins idéologiques/politiques plutôt que sociales.

- La pression du turbo-capitalisme, enfant de la mondialisation, pour améliorer ses comptes de profits et pertes impersonnels par l'homogénéisation des goûts culturels des consommateurs ?

- Des modèles néolibéraux qui menacent les États-nations, tendant à la privatisation des secteurs stratégiques nationaux. Ainsi, les États perdent leur indépendance et leur souveraineté économique dans la gestion autonome de leurs ressources essentielles.

- Etc....

Multinationales, village global et sociétés ouvertes

Le matérialisme historique s'est emparé de tout, le marxisme conjugue ses abus avec les excès du capitalisme, le chômage reste un phénomène massif qui, malgré l'État providence et toutes les mesures de protection sociale qui ont été créées, est lié aux inégalités existantes, à la pauvreté et à la terrible division du monde en zones d'exploitation.

Et aujourd'hui, l'ingénierie sociale des lobbies néo-capitalistes est le plus grand ennemi des conquêtes sociales de l'Occident, de ses économies mixtes et finalement de l'État-providence. A cette fin, ils tentent d'opérer une idéologisation vers un concept de village global et plus spécifiquement vers celui de la société ouverte.

La société ouverte prônée par le néocapitalisme n'est pas celle théorisée par Karl Popper, soit une société qui défend la démocratie et l'esprit critique... La société d'aujourd'hui doit être comprise comme amorphe, dépourvue de traditions, d'identité. Avec des individus déracinés de leur histoire et de toute religion, attendant l'arrivée d'une utopie définitive : la mise en place de l'État global et du Nouvel Ordre Mondial sous des prémisses absolument néolibérales. Et pas tant pour que le système financier et les nouvelles méga-corporations puissent gagner encore plus d'argent, ce qui est possible, mais pour mettre en œuvre un nouveau modèle social et rien de moins qu'une nouvelle façon de comprendre les êtres humains et le monde.

Comme stratégie pour atteindre leurs objectifs, il est nécessaire d'éliminer les structures de base de la résistance telles que l'État-nation, les identités culturelles des peuples, le sens spirituel de la vie, la famille en tant que cellule de base de la coexistence sociale, et d'entraîner les syndicats supposés de classe à suivre les diktats idéologiques homogénéisants. Il ne s'agit plus seulement de protéger la démocratie contre la dictature, l'homme contre l'individu, la tolérance contre l'intolérance. À notre époque, la bataille se déroule à un niveau beaucoup plus profond ; le plus grand ennemi de l'État-providence et du système de protection sociale se trouve aujourd'hui dans l'idéologisation/homogénéisation et dans le détournement de l'argent destiné à la protection sociale des familles vers des structures de propagande ancrées dans les ceintures des administrations publiques qu'elles contrôlent.

Les processus de délocalisation, un euphémisme amusant s'il ne cachait pas la souffrance et la misère humaine, ont conduit le monde à une surproduction de matériaux et de biens dans des pays où les droits sociaux des travailleurs sont très éloignés des conquêtes occidentales. Des pays où les coûts de la main-d'œuvre sont ridicules, parviennent à produire et à inonder tout l'Occident de ces marchandises, annulant leur compétitivité productive et générant du chômage ou débouchant sur la très mauvaise situation des salaires inférieurs.

Un autre élément dystopique de l'approche néocapitaliste, et qui menace les États-providence, se situe dans sa détermination suicidaire à encourager l'immigration vers l'Europe, en la subventionnant, et en contrôlant ainsi les systèmes d'immigration à partir de la gouvernance mondiale. Pendant ce temps, les conséquences sont payées par les gens habituels, les migrants qui s'exposent à la mort à la recherche d'un avenir meilleur, et les travailleurs espagnols avec le frein à la productivité comme conséquence des changements de salaire à la baisse. Dans la logique néolibérale, dans un système de libre-échange, les salaires ont tendance à baisser uniformément dans tous les pays et l'effet est une diminution de la demande et une tendance à la surproduction maintenue dans le temps.

UNE PROPOSITION POUR L'ACTION SYNDICALE EN ESPAGNE

Nous avons précédemment analysé les origines du syndicalisme en tant que réponse aux abus du capitalisme. Nous avons examiné le sens légitime de la naissance du marxisme en tant que réponse au libéralisme politique et au capitalisme de Jean-Jacques Rousseau et d'Adam Smith. Nous nous sommes concentrés sur les trois prédictions marxistes de l'effondrement du capitalisme et nous sommes passés à l'évolution du capitalisme aujourd'hui. Les corrections apportées au capitalisme au fil du temps ont permis d'assurer sa survie sous la forme d'États-providence à économie mixte dans lesquels le secteur public gère entre 35 et 50 % de la richesse nationale. Cependant, les États-providence actuels sont menacés par une nouvelle forme d'expression capitaliste: un système financier et de nouvelles méga-corporations qui tentent de mettre en œuvre un nouveau modèle social déraciné des structures fondamentales de résistance telles que l'État-nation, les identités culturelles des peuples, le sens spirituel de la vie, la famille en tant que cellule de base de la coexistence sociale... ce qui nous conduit à l'homogénéisation de la société mondiale afin d'augmenter ses comptes de profits et pertes et de faire reculer les droits sociaux obtenus par les travailleurs au cours des derniers siècles.

En Espagne, aux maux mondiaux du capitalisme s'ajoutent les maux politiques que le régime de 78 a incorporés dans notre nation, entraînant une perte globale du pouvoir d'achat, la prolétarisation de la société et la réduction des salaires et des droits sociaux.

Face à cette circonstance, il est nécessaire d'articuler une réponse citoyenne qui protège les fonctionnaires, les travailleurs, les indépendants et les PME à un niveau structurel. Une réponse articulée par l'action syndicale et éloignée des paramètres idéologiques des syndicats traditionnels et de leurs pratiques corrompues.

Espagne : Concentration du capital et pillage des impôts : Le tombeau des indépendants et des PME

En Espagne, 99,98 % des entreprises sont des PME et créent 74 % des emplois du pays, ce qui fait de l'économie espagnole l'une des plus dépendantes des PME en Europe.

Cette réalité est attaquée sur deux fronts: au niveau international par les Trusts, les méga-corporations, les multinationales et les fonds d'investissement, et au niveau local par l'Etat et les différentes administrations publiques à travers les taxes et les obstacles administratifs.

Les grandes entreprises internationales se développent et absorbent en même temps les petits capitaux, les petites industries, les petits commerçants. Le capitalisme de la mondialisation est le grand ennemi du travailleur et du petit capital, car il absorbe et annihile les sources de production. Le processus transforme les hommes, les travailleurs, la classe moyenne de plus en plus réduite, en individus et en prolétaires, soit directement, en les éloignant des moyens de production, soit par le biais du phénomène du précariat.

D'autre part, l'Espagne souffre d'une superstructure administrative qui est le résultat d'un système autonome et d'une administration parallèle qui insiste pour maintenir les travailleurs, les indépendants et les PME au détriment des impôts. Une superstructure qui sape le principe fondamental de justice face à un corps héroïque de fonctionnaires qui ont dû préparer et réussir un concours pour accéder à leur emploi.

La conséquence de ces deux offensives est que la richesse fuit des mains des classes moyennes, qui subissent un processus de prolétarisation.

Espagne : Le secteur primaire a toujours été négligé

L'Espagne doit exiger que l'UE change de cap dans sa politique de dérégulation des marchés et de libéralisation des échanges, et mette en place des mécanismes efficaces pour stabiliser les marchés agricoles et garantir aux agriculteurs des prix qui couvrent leurs coûts de production.

La mise en œuvre des accords de libre-échange (TTIP, CETA, Australie et Nouvelle-Zélande, Japon, etc.) a de graves répercussions sur notre agriculture et notre alimentation. Dans tous ces cas, le modèle d'agriculture familiale durable, de petite et moyenne taille, majoritaire en Europe, est mis en danger, au profit des intérêts du modèle industriel de distribution. Il est urgent de les réviser et, dans certains cas, de les paralyser, car ils affectent directement les cadres réglementaires relatifs à la sécurité alimentaire, aux réglementations environnementales, aux désignations de qualité et à la volatilité des prix.

Il est essentiel de mettre en place des mécanismes publics pour lutter contre la concurrence déloyale des importations de produits agricoles et alimentaires qui ne respectent pas les normes de production espagnoles en matière de sécurité alimentaire, de bien-être animal et d'environnement, ainsi que pour prévenir les pratiques abusives et déloyales (vente à perte, enchères aveugles, etc.).

La Nation comme concept de solidarité et de subsidiarité

"Seuls les riches peuvent se permettre le luxe de ne pas avoir de nation". Tant le capitalisme que le socialisme génèrent la désunion des peuples et des individus. L'individualisme sépare les personnes de leur environnement. La Nation, comprise comme communauté, comme Patrie, devient l'espace de solidarité dans la perspective de la subsidiarité de l'Etat.

Dans la vision du monde communautaire, indépendamment du fait que cette position sociologique comprend qu'il ne faut pas dépendre d'instruments monopolisant la communauté tels que les États, il existe trois concepts entrelacés qui favorisent un sens harmonieux du concept de Patrie : le principe de la hiérarchie des valeurs, le principe de la construction sociale de la valeur et le principe de la certification a posteriori.

La reconnaissance du principe de la hiérarchie des valeurs, selon le professeur José Pérez Adán (photo), "s'exprime lorsque nous affirmons que la vie est plus importante que la propriété et nous mettons en garde contre le danger de donner à la propriété plus de valeur qu'à la vie, car cela revient à asservir certains êtres humains au caprice d'autres personnes". Cela nous permet d'établir des critères de hiérarchie dans les valeurs fondamentales, les valeurs elles-mêmes n'étant pas importantes, mais le principe hiérarchique. La préséance des valeurs est obtenue par des accords minimaux. La diversité dans l'unité, la pluralité sauvant les accords de base sur la préséance des valeurs.

Par conséquent, si nous parlons du concept de patrie du point de vue d'Ortega : la patrie comme construction intergénérationnelle de l'avenir, d'une mission historique reconnue par des tiers... La patrie comme contribution intercommunautaire, voire internationale (nations hispano-américaines dans leur ensemble, ou nations européennes dans leur ensemble), nous parlons de diversité dans l'unité, de pluralité avec un accord vers l'unité, vers la mission, vers l'avenir...

Afin de construire socialement la valeur de la patrie, nous devons garder à l'esprit que l'identité collective transmise par la culture est différente de l'identité individuelle, et qu'elle est constituée de nombreuses facettes qui nous sont données. L'histoire n'est pas seulement construite par des individus mais par des collectifs et des groupes humains. Contrairement au relativisme, le communautarisme affirme le contextualisme. Les valeurs sont façonnées socialement par les relations sociales au fil du temps.

Lorsque nous défendons notre concept de patriotisme à partir du principe de la communauté plurielle, il n'est pas synonyme de nationalisme. Le nationalisme est la négation de la communauté, l'élimination de toutes les communautés sauf une, parce qu'elle comprend de manière chauvine qu'elle est au-dessus de toutes les autres.

La certification de l'existence de la patrie est un contraste empirique résultant de la transmission des valeurs dans les relations sociales, de la confirmation de la communauté des communautés dans un accord vers l'unité, et de la coopération et de l'entraide comme éléments de progrès et de bonheur collectif. Un dialogue intergénérationnel vers la construction de l'avenir, une entente entre les communautés en tant que groupes primaires dans la construction d'une communauté de communautés basée sur la subsidiarité entre elles, sur la solidarité émanant de la communion dans l'identité collective par opposition à l'individualisme et réaffirmant le concept de Patrie.

Principes de base pour un syndicalisme solidaire. Une proposition pour l'action syndicale en Espagne

Un changement de tendance est nécessaire dans l'action syndicale pour assurer la défense des droits des travailleurs dans notre Nation, une nouvelle philosophie organisationnelle est nécessaire pour représenter les besoins réels de tous les agents du travail impliqués et pour garantir la paix et la cohésion sociale tout en respectant la légalité. À cette fin, nous proposons les bases suivantes comme principes devant inspirer un syndicat total et uni :

1.- L'homme comme centre des considérations économiques et sociales, par opposition aux marchandises. Dans toute action syndicale, la composante humaine doit primer sur les considérations matérielles, afin de faire prévaloir un facteur éthique de l'économie dans les relations de travail.

2.- L'action syndicale doit suivre une voie transversale éloignée des idéologies matérialistes et individualistes. Le socialisme et le libéralisme sont les deux faces d'une même pièce. Un syndicat solidaire doit fuir la désunion qui accompagne le dogme de la lutte des classes et l'individualisme consumériste qui voit l'autre comme un bien de consommation, comme une satisfaction du moi.

3.- Un syndicalisme total doit aspirer à l'excellence dans sa défense des services publics essentiels, et en même temps protéger la propriété privée comme projection de l'homme sur ses choses. Un syndicalisme de solidarité qui est du côté de la propriété privée face à la déshumanisation des multinationales capitalistes qui tendent à concentrer la propriété des moyens de production dans les mains de quelques-uns.

4.- La défense des intérêts des indépendants et des petites et moyennes entreprises contre la dictature de l'administration publique doit être l'un des piliers essentiels de l'action syndicale. La demande d'élimination des obstacles bureaucratiques et la baisse des impôts comme source de création d'emplois, une des constantes essentielles de son action publique.

5.- Le syndicat doit être compris comme une communauté de solidarité entre égaux. Une mutualité constituée selon les principes de subsidiarité et d'entraide entre ses membres. Un instrument au service des intérêts légaux en droits de ses membres et de la gestion de prestations importantes en cas d'aléas professionnels, d'invalidité temporaire ou de cessation d'activité de ses membres.

6.- Le syndicat comme instrument de capitalisation qui oriente la plus-value de la production vers une forme de propriété à laquelle participent les travailleurs d'une entreprise. Encouragement de la promotion des coopératives de crédit syndical face à la spéculation bancaire et comme forme d'actionnariat salarié dans les entreprises.

Le syndicat est une opportunité avec sa propre force économique qui devrait fournir le crédit nécessaire à la production, sans avoir besoin de le louer aux banques.

7.- Demande d'un système mixte de négociations : collectives dans les secteurs productifs stratégiques et négociations individuelles avec les indépendants et les PME. Promotion de la représentation syndicale, en tant qu'arbitre, dans les négociations individuelles. Le syndicat en tant qu'observateur neutre entre les indépendants et les salariés.

8.- La revendication de la rémunération des bénéfices comme forme d'accès à la plus-value dans toutes les négociations collectives et individuelles où son existence est avérée. Lutte contre la précarité comme nouvelle forme d'exploitation du travail.

9.- Défense de la suppression des subventions publiques aux organisations patronales et syndicales. Financement propre du syndicat, renoncement aux subventions publiques.

10.- Lutter contre le modèle syndical espagnol car il est dépassé, archaïque et terriblement pernicieux. Il est devenu un instrument de corruption et de fraude au profit de quelques-uns, aux dépens de l'argent de tous les contribuables. Il s'agit d'une stratégie conçue au niveau organisationnel pour se financer de manière irrégulière, en tant qu'usines de placement idéologique dans les administrations publiques, en contournant tous les contrôles et garanties prévus par la loi afin d'éviter d'éventuelles actions illicites.

11.- Exiger une réduction drastique des dépenses publiques pour des positions et des organes idéologiques et redondants. Élimination des institutions dont le but est de créer des structures parallèles de l'État. Des ressources devraient être allouées pour aligner les salaires des fonctionnaires travaillant dans les services sociaux de l'État sur les moyennes européennes.

12.- Défense du modèle public dans les secteurs stratégiques nationaux.

13.- Défense des soins de santé publics et de qualité. La fin des réductions de salaire pour les travailleurs de la santé. Réclamer des augmentations de salaire à hauteur de la moyenne européenne.

14.- Défense de l'égalisation salariale réelle entre le Corps de la Police Nationale, la Garde Civile et les forces de police autonomes.

15.- Défense d'une loi unique sur la carrière militaire qui évite le manque de protection des soldats et des sous-officiers à partir de 45 ans. Les militaires et les marins ont les mêmes droits que le reste des citoyens et ne peuvent être soumis à vie à la précarité.

16.- Les agriculteurs garantissent un approvisionnement stable en nourriture, produite de manière durable et à des prix abordables, à plus de 46 millions d'Espagnols. Le syndicat doit être un instrument au service de la production de la campagne espagnole et de ses travailleurs. Augmenter la compétitivité du secteur, améliorer et renforcer les assurances agricoles, exiger des mesures pour éviter la volatilité des marchés, promouvoir la diversification des revenus des agriculteurs avec des aides à l'investissement, exiger des accords-cadres pour l'importation d'engrais, la défense de la priorité de la politique agricole espagnole sur la politique agricole commune de l'UE, la défense d'une production durable et multifonctionnelle qui respecte l'environnement, la promotion de mesures de lutte contre les pratiques abusives et déloyales résultant de la concurrence déloyale des importations sans droits de douane... doit être la base de l'action syndicale pour la défense de notre agriculture.

17.- La défense des travailleurs maritimes pour éviter la dépréciation des biens et faciliter leur accès à la propriété des éléments nécessaires à l'exercice de leur profession. La défense de notre souveraineté dans nos propres zones de pêche et dans les eaux internationales.

18.-Dénonciation des politiques d'immigration car elles ont été une source de coûts très importants pour les caisses publiques, et ont été utilisées par les grandes entreprises pour réduire les salaires et déstabiliser l'équilibre du travail de notre société. Ils ont été irresponsables envers les millions d'immigrants déjà installés, qu'ils soient en situation régulière ou non, afin qu'ils puissent avoir accès aux droits à un emploi et à un logement décent établis dans le préambule de notre ordre constitutionnel.

Pour le capital, le manque de contrôle des processus migratoires est une affaire importante, et ce manque de contrôle se traduit par des mouvements massifs de personnes dans un laps de temps très court. Cela conduit, d'une part, à une homogénéisation culturelle des goûts des consommateurs, qui permet aux grandes multinationales d'augmenter leur clientèle potentielle en générant des besoins uniformes quel que soit l'État-nation dans lequel se trouvent leurs futurs consommateurs ; et, d'autre part, à un ralentissement de la productivité en raison de l'évolution des salaires à la baisse. Dans la logique néo-libérale, dans un système de libre-échange, les salaires ont tendance à baisser uniformément dans tous les pays et l'effet est une diminution de la demande et une tendance à la surproduction maintenue dans le temps.

19.- Exiger les besoins de nos retraités. Défense d'un programme spécifique pour les retraités qui incorpore des actions décisives pour réduire le coût du logement, l'adaptation du logement à leurs besoins, la réduction ou l'élimination des impôts pendant les 10 prochaines années pour les retraités vivant dans les zones rurales et l'incorporation d'un programme de dépendance qui garantit la qualité de vie, l'utilisation de leurs capacités intellectuelles et de leur expérience au service de la communauté, et la restructuration administrative pour faciliter leur accès aux services sociaux de base.

20.- Défense des travailleurs dans l'Espagne dépeuplée. Pour s'attaquer au problème, une action conjointe d'incitations est nécessaire, telles que des abattements et des déductions fiscales dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans les activités professionnelles et commerciales, des subventions à l'embauche et des abattements sur les cotisations de sécurité sociale pour tous ceux qui exercent leur activité et ont leur résidence habituelle dans des communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants. Des incitations à la copropriété des exploitations agricoles comme moyen de promouvoir les femmes dans les zones rurales. En même temps, il est urgent de mettre en place un plan de relance spécifique pour les PME et les indépendants et pour la création d'entreprises et d'emplois dans le secteur agroalimentaire, les petites entreprises et le tourisme dans les zones rurales, en donnant la priorité, dans l'attribution des marchés publics, aux entreprises qui embauchent des personnes vivant dans ces zones, en garantissant la satisfaction des besoins des consommateurs, la professionnalisation du secteur agroalimentaire et l'injection de ressources économiques du secteur touristique. Du point de vue de l'emploi public, un plan d'incitation à la carrière économique et professionnelle devrait être créé afin de garantir que les fonctionnaires résident habituellement dans les zones rurales où ils sont affectés.

Bibliographie:

- Références aux articles des auteurs suivants : José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, Manuel Funes Robert, Miguel Ángel Gimeno Álvarez, Gustavo Morales Delgado, et Adolfo Muñoz Alonso.

- Le Contrat social" (1762) et "Discours sur l'origine de l'inégalité" (1754) de Jean-Jacques Rousseau ; "La richesse des nations" (1776), et "Théorie des sentiments moraux" (1759) d'Adam Smith. "Le Capital" (1867) de Karl Marx.

- "Postmodernité dystopique : Revisiter l'héritage de Zygmunt Bauman" par Cherry Adam.

- "Une anthologie politique". Par Juan Vázquez de Mella y Fanjul.

- "La politique sociale dans la doctrine du penseur allemand Gustav von Schmoller". Par Juan Miguel Padilla Romero

- Popper, Soros et le nouvel ordre mondial" par Antonio Martínez.

- "Communautarisme" par José Pérez Adan. Université de Valence

- Manifiesto Sindicalista" par Jorge Garrido San Román.

- Encyclique des DSI Quadragesimo anno de Pie XI (1931) qui traite du syndicalisme d'entreprise.

Nous sommes dans une situation paradoxale qu’on a retrouvée lors des débats sur l’identité française ou de l’expulsion des Roms. Il y a une tension entre le citoyen et l’individu.

Nous sommes dans une situation paradoxale qu’on a retrouvée lors des débats sur l’identité française ou de l’expulsion des Roms. Il y a une tension entre le citoyen et l’individu.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le travailleur, en échange d'un salaire fixe, cesse d'être propriétaire du fruit de son effort, il renonce à lui-même car en renonçant à son travail, il refuse une partie de son humanité. Dans le présent, pour reprendre les termes de Bauman, le conflit n'est plus entre les classes sociales, mais entre chacun et la société. "Les grands changements dans l'histoire ne sont jamais venus des pauvres miséreux, mais de la frustration de personnes ayant de grandes attentes qui ne sont jamais venues". Guy Standing (photo), professeur à l'Université de Londres, associe les mots "précaire" et "prolétaire" pour expliquer la création de ce nouveau collectif en déclarant ce qui suit :

Le travailleur, en échange d'un salaire fixe, cesse d'être propriétaire du fruit de son effort, il renonce à lui-même car en renonçant à son travail, il refuse une partie de son humanité. Dans le présent, pour reprendre les termes de Bauman, le conflit n'est plus entre les classes sociales, mais entre chacun et la société. "Les grands changements dans l'histoire ne sont jamais venus des pauvres miséreux, mais de la frustration de personnes ayant de grandes attentes qui ne sont jamais venues". Guy Standing (photo), professeur à l'Université de Londres, associe les mots "précaire" et "prolétaire" pour expliquer la création de ce nouveau collectif en déclarant ce qui suit :

À Charleville-Mézières, une collégienne de 15 ans se voit interdire l’accès au lycée tant qu’elle ne porte pas… une jupe plus courte. Sa jupe est, en effet, jugée trop longue par les autorités scolaires et trop « provocante » du point de vue du signe de son appartenance à une religion. On comprend qu’il ne s’agit pas du bouddhisme mais de l’islam. Il va falloir être pédagogue parce qu’il ne faudrait sans doute pas non plus que sa jupe soit… trop courte.

À Charleville-Mézières, une collégienne de 15 ans se voit interdire l’accès au lycée tant qu’elle ne porte pas… une jupe plus courte. Sa jupe est, en effet, jugée trop longue par les autorités scolaires et trop « provocante » du point de vue du signe de son appartenance à une religion. On comprend qu’il ne s’agit pas du bouddhisme mais de l’islam. Il va falloir être pédagogue parce qu’il ne faudrait sans doute pas non plus que sa jupe soit… trop courte. Quelle est la logique du communautarisme ? C’est celle du développement séparé (apartheid, au sens précis du terme). Ne faisons pas de mauvais procès aux communautaristes : c’est, pour beaucoup de ceux-ci, un développement séparé sans suprémacisme blanc. À part cela, leur logique, c’est celle de l’endogamie. C’est la logique du repli sur soi, sur « sa » communauté d’origine. C’est un individualisme à l’échelle du groupe. L’appartenance devient dépendance absolue au groupe et à ses habitus, fussent-ils aussi inadmissibles sur notre sol que l’excision.

Quelle est la logique du communautarisme ? C’est celle du développement séparé (apartheid, au sens précis du terme). Ne faisons pas de mauvais procès aux communautaristes : c’est, pour beaucoup de ceux-ci, un développement séparé sans suprémacisme blanc. À part cela, leur logique, c’est celle de l’endogamie. C’est la logique du repli sur soi, sur « sa » communauté d’origine. C’est un individualisme à l’échelle du groupe. L’appartenance devient dépendance absolue au groupe et à ses habitus, fussent-ils aussi inadmissibles sur notre sol que l’excision.

Finalement c’est Thomas Neuwirth, surnommé « Conchita Wurst », ce dernier terme signifiant « saucisse » (tout un symbole), représentant autrichien à l’ « euro » vision, qui s’est imposé à l’issue de cette émission télévisée au soir de ce 10 mai 2014. Ce dernier s’est présenté en femme à barbe, une provocation que la Russie notamment avait peu appréciée. Sa nette victoire interroge. Il est en effet sur le papier douteux qu’un pays comme l’Irlande, où l’avortement est encore interdit, ait pu donner douze points à ce candidat, de même que la Grèce, où l’homosexualité est extrêmement mal vue, et d’autres pays d’Europe centrale et orientale.

Finalement c’est Thomas Neuwirth, surnommé « Conchita Wurst », ce dernier terme signifiant « saucisse » (tout un symbole), représentant autrichien à l’ « euro » vision, qui s’est imposé à l’issue de cette émission télévisée au soir de ce 10 mai 2014. Ce dernier s’est présenté en femme à barbe, une provocation que la Russie notamment avait peu appréciée. Sa nette victoire interroge. Il est en effet sur le papier douteux qu’un pays comme l’Irlande, où l’avortement est encore interdit, ait pu donner douze points à ce candidat, de même que la Grèce, où l’homosexualité est extrêmement mal vue, et d’autres pays d’Europe centrale et orientale. Avec le communautarisme, à savoir le choix de privilégier l’appartenance communautaire avant l’appartenance nationale, identitaire ou simplement culturelle, alors tous les votes de ce type sont profondément faussés et donnent un résultat qui n’a aucune signification mais qui est instrumentalisé par les journalistes et par certains politiciens pour faire croire que les vainqueurs sont représentatifs du peuple, alors qu’ils ne sont que l’égérie de minorités actives.

Avec le communautarisme, à savoir le choix de privilégier l’appartenance communautaire avant l’appartenance nationale, identitaire ou simplement culturelle, alors tous les votes de ce type sont profondément faussés et donnent un résultat qui n’a aucune signification mais qui est instrumentalisé par les journalistes et par certains politiciens pour faire croire que les vainqueurs sont représentatifs du peuple, alors qu’ils ne sont que l’égérie de minorités actives.

Né en Italie en 1943 de parents italo-arméniens, Costanzo Preve est très tôt attiré par la philosophie et l’histoire. Étudiant à Paris, il suit les cours de Louis Althusser et fréquente Gilbert Mury et Roger Garaudy. Le jeune Preve ne cache pas sa sensibilité marxiste. Enseignant la philosophie au lycée de 1967 à 2002, il prend sa carte au P.C.I. en 1973 avant de rejoindre en 1975 la mouvance gauchiste (Lotta Continua, Democrazia Proletaria), puis, ensuite, le Parti de la Refondation communiste. il abandonne tout militantisme à partir de 1991. Les prises de position de certains de ses « camarades » révolutionnaires en faveur de l’intervention occidentale contre l’Irak l’invitent à réfléchir si bien qu’en 2004, il adhère le Camp anti-impérialiste et collabore à des revues d’opinions très variées, de Comunismo e Comunità à Italicum en passant par Krisis, Eurasia, Comunità e Resistenza ou Bandiera rossa…

Né en Italie en 1943 de parents italo-arméniens, Costanzo Preve est très tôt attiré par la philosophie et l’histoire. Étudiant à Paris, il suit les cours de Louis Althusser et fréquente Gilbert Mury et Roger Garaudy. Le jeune Preve ne cache pas sa sensibilité marxiste. Enseignant la philosophie au lycée de 1967 à 2002, il prend sa carte au P.C.I. en 1973 avant de rejoindre en 1975 la mouvance gauchiste (Lotta Continua, Democrazia Proletaria), puis, ensuite, le Parti de la Refondation communiste. il abandonne tout militantisme à partir de 1991. Les prises de position de certains de ses « camarades » révolutionnaires en faveur de l’intervention occidentale contre l’Irak l’invitent à réfléchir si bien qu’en 2004, il adhère le Camp anti-impérialiste et collabore à des revues d’opinions très variées, de Comunismo e Comunità à Italicum en passant par Krisis, Eurasia, Comunità e Resistenza ou Bandiera rossa… L’auteur souligne enfin que « la démocratie ne garantit pas la justesse de la décision; bien au contraire, avalisant de son autorité des choix criminels, elle est pire encore que la tyrannie, parce que celle-ci, en tant qu’origine constante de décisions arbitraires et criminelles, est au moins facile à démasquer, tandis qu’en démocratie, le style “ vertueux ” et légal des décisions prises à la majorité réussit le plus souvent à cacher la nature homicide de certains choix sous le rideau de fumée des formes institutionnellement corrects (p. 67) ». La célébration irréfléchie de la démocratie moderne individuelle, voire individualiste, bouleverse l’agencement géopolitique planétaire. « Le monde précédent, qu’il s’agit de détruire, est celui du droit international des relations entre États souverains, celui de la négociation entre sphères d’intérêts et d’influence, le monde du droit de chaque nation, peuple et civilisation à choisir souverainement ses propres formes de développement économique et civil (p. 39). » Le Nouvel Ordre Mondial prépare désormais « l’inclusion subalterne de tous les peuples et nations du monde dans un unique modèle de capitalisme libéral, où ce qui sera le plus défendu, même et surtout par les armes, sera moins l’entrée que, justement, la sortie (p. 39) ». Il favorise l’éclatement des États en privilégiant les communautarismes subjectifs, volontaires ou par affinité. « Cent ou cent cinquante États souverains dans le monde sont à la fois trop, et trop peu, pour la construction d’un Nouvel Ordre Mondial. Trop, parce qu’il y en a au moins une trentaine qui sont pourvus d’une certaine consistance et autonomie économique et militaire, ce qui complique les manèges pour arriver au contrôle géostratégique de la planète. Mais en même temps peu, parce que si l’on vise un contrôle géopolitique et militaire plus commode, l’idéal n’est pas le nombre actuel des États; ce serait un panorama de mille ou deux mille États plus petits, et donc plus faibles militairement, plus vulnérables au chantage économique, formés par la désagrégation programmée et militairement accélérée des anciens États nationaux divisés comme une mosaïque selon l’autonomie de toutes les prétendues “ ethnies ” qui sont présentes sur leur territoire (pp. 49 – 50). »

L’auteur souligne enfin que « la démocratie ne garantit pas la justesse de la décision; bien au contraire, avalisant de son autorité des choix criminels, elle est pire encore que la tyrannie, parce que celle-ci, en tant qu’origine constante de décisions arbitraires et criminelles, est au moins facile à démasquer, tandis qu’en démocratie, le style “ vertueux ” et légal des décisions prises à la majorité réussit le plus souvent à cacher la nature homicide de certains choix sous le rideau de fumée des formes institutionnellement corrects (p. 67) ». La célébration irréfléchie de la démocratie moderne individuelle, voire individualiste, bouleverse l’agencement géopolitique planétaire. « Le monde précédent, qu’il s’agit de détruire, est celui du droit international des relations entre États souverains, celui de la négociation entre sphères d’intérêts et d’influence, le monde du droit de chaque nation, peuple et civilisation à choisir souverainement ses propres formes de développement économique et civil (p. 39). » Le Nouvel Ordre Mondial prépare désormais « l’inclusion subalterne de tous les peuples et nations du monde dans un unique modèle de capitalisme libéral, où ce qui sera le plus défendu, même et surtout par les armes, sera moins l’entrée que, justement, la sortie (p. 39) ». Il favorise l’éclatement des États en privilégiant les communautarismes subjectifs, volontaires ou par affinité. « Cent ou cent cinquante États souverains dans le monde sont à la fois trop, et trop peu, pour la construction d’un Nouvel Ordre Mondial. Trop, parce qu’il y en a au moins une trentaine qui sont pourvus d’une certaine consistance et autonomie économique et militaire, ce qui complique les manèges pour arriver au contrôle géostratégique de la planète. Mais en même temps peu, parce que si l’on vise un contrôle géopolitique et militaire plus commode, l’idéal n’est pas le nombre actuel des États; ce serait un panorama de mille ou deux mille États plus petits, et donc plus faibles militairement, plus vulnérables au chantage économique, formés par la désagrégation programmée et militairement accélérée des anciens États nationaux divisés comme une mosaïque selon l’autonomie de toutes les prétendues “ ethnies ” qui sont présentes sur leur territoire (pp. 49 – 50). » Sous les coups violents du Nouvel Ordre Mondial, la société européenne se transforme, contrainte et forcée. Dénigrées, contestées, méprisées, les vieilles communautés traditionnelles sont remplacées par des communautés artificielles de production et de consommation marchande. Costanzo Preve décrit avec minutie les ravages planétaires de l’hybris capitaliste. Si « le capitalisme aime habiller les jeunes gens et à leur imposer par là, au travers de nouvelles modes factices, des profils d’identification pseudo-communautaire. Cela se fait surtout par le phénomène du branding, c’est-à-dire du lancement de marques. […] Il est de règle que le capitalisme, non content d’habiller le corps des jeunes déshabille celui des femmes. D’où sa frénésie contre l’islam, dont l’hostilité s’étend jusqu’au foulard le plus discret, mais aussi son irrésistible pulsion vers les minijupes et les showgirls très dévêtues des jeux télévisés (pp. 216 – 217) ». Il perçoit en outre que « le capitalisme ne vise […] pas à faire de vieillards une communauté séparée, mais cherche plutôt à réaliser leur complète ségrégation (p. 219) » parce que « dans l’imaginaire capitaliste, la mort elle-même paraît obscène, parce qu’elle interrompt définitivement la consommation (p. 218) ». Le Système fait assimiler implicitement le vieillissement, la vieillesse avec la disparition physique… Quant à une métastase de ce capitalisme mortifère, le féminisme, ses revendications font que « pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la figure asexuée de l’entrepreneur réalise le rêve (ou plutôt le cauchemar) du pur androgyne (p. 224) ». Le capitalisme illimité dévalue tout, y compris et surtout les valeurs. Favorise-t-il donc un état complet d’anarchie globale ? Nullement ! Le champ de ruines spirituel, moral et sociologique assure le renforcement de la caste dirigeante parmi laquelle le « peuple juif qui de fait est aujourd’hui investi du sacerdoce lévitique globalisé du monde impérial américain, dans lequel la Shoah devra remplacer (ce n’est qu’une question de temps) la Croix comme le Croissant, l’une et l’autre peu adaptés à l’intégrale libéralisation des mœurs que comporte l’absolue souveraineté de la marchandise (p. 194) ».

Sous les coups violents du Nouvel Ordre Mondial, la société européenne se transforme, contrainte et forcée. Dénigrées, contestées, méprisées, les vieilles communautés traditionnelles sont remplacées par des communautés artificielles de production et de consommation marchande. Costanzo Preve décrit avec minutie les ravages planétaires de l’hybris capitaliste. Si « le capitalisme aime habiller les jeunes gens et à leur imposer par là, au travers de nouvelles modes factices, des profils d’identification pseudo-communautaire. Cela se fait surtout par le phénomène du branding, c’est-à-dire du lancement de marques. […] Il est de règle que le capitalisme, non content d’habiller le corps des jeunes déshabille celui des femmes. D’où sa frénésie contre l’islam, dont l’hostilité s’étend jusqu’au foulard le plus discret, mais aussi son irrésistible pulsion vers les minijupes et les showgirls très dévêtues des jeux télévisés (pp. 216 – 217) ». Il perçoit en outre que « le capitalisme ne vise […] pas à faire de vieillards une communauté séparée, mais cherche plutôt à réaliser leur complète ségrégation (p. 219) » parce que « dans l’imaginaire capitaliste, la mort elle-même paraît obscène, parce qu’elle interrompt définitivement la consommation (p. 218) ». Le Système fait assimiler implicitement le vieillissement, la vieillesse avec la disparition physique… Quant à une métastase de ce capitalisme mortifère, le féminisme, ses revendications font que « pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la figure asexuée de l’entrepreneur réalise le rêve (ou plutôt le cauchemar) du pur androgyne (p. 224) ». Le capitalisme illimité dévalue tout, y compris et surtout les valeurs. Favorise-t-il donc un état complet d’anarchie globale ? Nullement ! Le champ de ruines spirituel, moral et sociologique assure le renforcement de la caste dirigeante parmi laquelle le « peuple juif qui de fait est aujourd’hui investi du sacerdoce lévitique globalisé du monde impérial américain, dans lequel la Shoah devra remplacer (ce n’est qu’une question de temps) la Croix comme le Croissant, l’une et l’autre peu adaptés à l’intégrale libéralisation des mœurs que comporte l’absolue souveraineté de la marchandise (p. 194) ». La lotta che l’individualismo liberaldemocratico ha ingaggiato per demolire ogni realtà e rappresentazione comunitaria ha il significato di un finale regolamento di conti tra l’umano e il disumano. Al fondo, si apre una divaricazione tra visioni del mondo che è oltre la sociologia, oltre la storia, investendo l’antropologia e la vita di base di ognuno. Chi cura l’appartenere e percepisce il legame, avverte la precisa sensazione, e la avverte come verità di evidenze, che l’individuo è preceduto da qualcosa che lo connota e lo distingue, cioè la comunità che gli dona individuazione anche come singolo soggetto, e senza la quale l’essere non è appunto individuabile, non è descrivibile, non rivela nulla di sé, se non la solitudine astratta e il nonsenso concreto. Chi giudica che la società venga prima dell’individuo pensa socialmente, pensa comunitariamente, pensa plurale. Chi invece giudica che sia l’individuo a venire prima della società ragiona in termini di monade semplice e ottusa: l’essere umano assembrato casualmente, riunito in folla per necessità e bisogno. I “contrattualisti”, quei liberali che pensano la società come nata dall’incontro dei meri bisogni, costituiscono i grandi demolitori moderni dell’idea comunitaria. Coloro che da secoli tendono l’insidia ad ogni costituirsi di tessuti relazionali e di legami politici e metapolitici. Essi pensano unicamente entro categorie individuali: l’interesse, la sicurezza, il profitto.

La lotta che l’individualismo liberaldemocratico ha ingaggiato per demolire ogni realtà e rappresentazione comunitaria ha il significato di un finale regolamento di conti tra l’umano e il disumano. Al fondo, si apre una divaricazione tra visioni del mondo che è oltre la sociologia, oltre la storia, investendo l’antropologia e la vita di base di ognuno. Chi cura l’appartenere e percepisce il legame, avverte la precisa sensazione, e la avverte come verità di evidenze, che l’individuo è preceduto da qualcosa che lo connota e lo distingue, cioè la comunità che gli dona individuazione anche come singolo soggetto, e senza la quale l’essere non è appunto individuabile, non è descrivibile, non rivela nulla di sé, se non la solitudine astratta e il nonsenso concreto. Chi giudica che la società venga prima dell’individuo pensa socialmente, pensa comunitariamente, pensa plurale. Chi invece giudica che sia l’individuo a venire prima della società ragiona in termini di monade semplice e ottusa: l’essere umano assembrato casualmente, riunito in folla per necessità e bisogno. I “contrattualisti”, quei liberali che pensano la società come nata dall’incontro dei meri bisogni, costituiscono i grandi demolitori moderni dell’idea comunitaria. Coloro che da secoli tendono l’insidia ad ogni costituirsi di tessuti relazionali e di legami politici e metapolitici. Essi pensano unicamente entro categorie individuali: l’interesse, la sicurezza, il profitto. Nella tradizione politica italiana la coniugazione dei termini popolo e nazione è stata un’eterna costante. La speciale idea di democrazia che si era fatta largo in epoca moderna non aveva nulla dell’oligarchismo parlamentarista di provenienza anglosassone e puritana. E neppure aveva nulla a che spartire con il millenarismo classista di Marx e con il suo elogio del progresso cosmopolita. Al contrario, almeno da Mazzini in poi, si ha da noi il convincimento che per democrazia debba intendersi la mobilitazione di tutto il popolo, oltre le classi e gli interessi, e il suo inserimento nel circuito decisionista attraverso il meccanismo delle appartenenze sociali entro la cornice nazionale. Come dire: il lavoro e la sua possibilità di uscire dalla gestione economica per entrare in quella politica. Il che significava la guida del popolo affidata alle sue aristocrazie politiche espresse dalla competenza tecnica. E in questo noi vediamo facilmente l’anticipazione di molto corporativismo, ad esempio nel senso di un Ugo Spirito. Il Sindacalismo Rivoluzionario nacque in questa prospettiva. E la storia del socialismo non marxista ne è la conferma. La mobilitazione morale, la promozione di una cultura politica popolare e la lotta contro il classismo furono tappe essenziali di quel movimento di liberazione delle energie davvero democratiche e davvero popolari che si presentò al crocevia storico del 1914 come il più vitale e il più attivo. Bloccato il socialismo riformista nelle sue derive fatalistiche, screditato quello massimalista e marxista dalla sua impotenza anche solo a concepire una via rivoluzionaria, in Italia gli unici versanti mobilitatori e innovativi, capaci di intendere la politica mondiale e le possibilità della storia, furono il Nazionalismo imperialista e il Sindacalismo Rivoluzionario.

Nella tradizione politica italiana la coniugazione dei termini popolo e nazione è stata un’eterna costante. La speciale idea di democrazia che si era fatta largo in epoca moderna non aveva nulla dell’oligarchismo parlamentarista di provenienza anglosassone e puritana. E neppure aveva nulla a che spartire con il millenarismo classista di Marx e con il suo elogio del progresso cosmopolita. Al contrario, almeno da Mazzini in poi, si ha da noi il convincimento che per democrazia debba intendersi la mobilitazione di tutto il popolo, oltre le classi e gli interessi, e il suo inserimento nel circuito decisionista attraverso il meccanismo delle appartenenze sociali entro la cornice nazionale. Come dire: il lavoro e la sua possibilità di uscire dalla gestione economica per entrare in quella politica. Il che significava la guida del popolo affidata alle sue aristocrazie politiche espresse dalla competenza tecnica. E in questo noi vediamo facilmente l’anticipazione di molto corporativismo, ad esempio nel senso di un Ugo Spirito. Il Sindacalismo Rivoluzionario nacque in questa prospettiva. E la storia del socialismo non marxista ne è la conferma. La mobilitazione morale, la promozione di una cultura politica popolare e la lotta contro il classismo furono tappe essenziali di quel movimento di liberazione delle energie davvero democratiche e davvero popolari che si presentò al crocevia storico del 1914 come il più vitale e il più attivo. Bloccato il socialismo riformista nelle sue derive fatalistiche, screditato quello massimalista e marxista dalla sua impotenza anche solo a concepire una via rivoluzionaria, in Italia gli unici versanti mobilitatori e innovativi, capaci di intendere la politica mondiale e le possibilità della storia, furono il Nazionalismo imperialista e il Sindacalismo Rivoluzionario.