mercredi, 20 août 2025

L'échec historique des démocraties libérales

L'échec historique des démocraties libérales

par Andrea Zhok

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/31036-andr...

« L'égoïsme individualiste promu par le libéralisme a produit des représentants autoréférentiels, la privatisation des profits et l'impuissance des peuples, du krach subprime au génocide palestinien délibérément ignoré par les médias dominants. La volonté populaire est vidée de son sens, tandis que les médias et les institutions répriment toute dissidence. Un système oligarchique déguisé se consolide ».

De la « crise des subprimes » au génocide palestinien actuel retransmis en direct dans le monde entier, ce qui frappe, c'est la manifestation flagrante de l'échec historique des démocraties libérales.

Avant d'aborder ce sujet, il convient de réfléchir un instant à ce qui rendrait, en principe, un régime démocratique qualitativement meilleur que les alternatives autocratiques ou oligarchiques.

L'avantage théorique des systèmes démocratiques réside dans leur plus grande souplesse et leur réactivité potentielles pour répondre aux besoins de la majorité. En d'autres termes, un système démocratique peut être considéré comme comparativement meilleur dans la mesure où il permet une communication facilitée entre le haut et le bas, entre les individus les moins influents et les individus plus influents, entre ceux qui ne détiennent pas le pouvoir et ceux qui le détiennent.

Les systèmes autocratiques ou oligarchiques présentent le défaut de faire de l'écoute des sans pouvoir un choix facultatif pour ceux qui sont au sommet. En l'absence de systèmes de communication efficaces de bas en haut (il existait des choses comme les « audiences royales », mais elles avaient un caractère manifestement improvisé), il faut compter sur l'intérêt et la bienveillance des dirigeants pour que les intérêts du peuple soient pris en compte.

Or, il serait erroné de penser que de telles situations d'intérêt et de bienveillance de la part des dirigeants ont été rares dans l'histoire, mais les éléments d'arbitraire et d'aléatoire étaient évidents, et un empereur, un roi ou un souverain éclairé pouvait être remplacé par un autre insensible, obtus, belliciste, etc.

L'avantage comparatif du modèle démocratique semble évident, mais il est important de comprendre qu'il repose sur UN SEUL ET UNIQUE POINT, à savoir la grande perméabilité de la communication entre le haut et le bas et le contrôle du bas vers le haut.

Si l'on supprime cet élément, d'autres facteurs, tels que la linéarité décisionnelle, peuvent faire pencher la balance en faveur des gouvernements autocratiques, qui ont toujours l'avantage de pouvoir mettre en œuvre plus facilement que les démocraties les décisions du pouvoir exécutif (c'est la raison pour laquelle, dans les états en guerre, même les systèmes démocratiques prévoient la centralisation du pouvoir au sommet de la hiérarchie décisionnelle).

Cependant, la démocratie idéale est la démocratie directe, qui ne peut toutefois fonctionner qu'à une échelle limitée, où la discussion personnelle et la décision publique peuvent avoir lieu directement et efficacement.

Aujourd'hui, grâce à certains supports technologiques, il serait peut-être possible d'étendre bien au-delà des dimensions classiques de l'Agora le nombre de personnes impliquées dans une forme de démocratie directe, mais il est illusoire de penser que l'on puisse se passer d'une médiation lorsque les chiffres impliqués sont de l'ordre de millions. C'est pourquoi les démocraties modernes sont des démocraties représentatives.

Et c'est là qu'intervient un problème bien connu de nature éthico-politique: pourquoi un représentant élu devrait-il défendre les intérêts de ceux qui l'ont élu ?

Il est important de comprendre qu'un contrôle capillaire par la base des représentants est techniquement impossible.

L'asymétrie d'information entre ceux qui gèrent le pouvoir et ceux qui doivent joindre les deux bouts est incompressible.

Pour ceux qui détiennent le pouvoir, il n'est pas difficile de prétendre que les raisons de leurs actions sont différentes de celles qui les motivent réellement (« il suffit d'une pincée de social », disait récemment un prétendu défenseur des revendications populaires).

Et même lorsque la dissimulation finit par être découverte, les possibilités de revanche sont extrêmement limitées: après 4 ou 5 ans, on peut s'abstenir de le soutenir.

Quelle peur !

Cette dérive ne peut être limitée que par la tempérance morale de l'élu, par son envergure idéale.

Mais nous sommes ici confrontés à un problème colossal spécifiquement lié aux démocraties LIBÉRALES.

Le libéralisme, abstraction faite des significations secondaires et peut-être louables que l'on peut tirer du chapeau de l'histoire, est essentiellement une idéologie qui encourage l'égoïsme individualiste et la compétition de tous contre tous.

Il le fait systématiquement.

C'est la première et unique théorie morale qui affirme que la poursuite individuelle de ses propres intérêts, sans conditions, finira toujours par profiter à tous (la « main invisible » du marché).

Cette théorie est manifestement une idiotie nuisible.

Dans une atmosphère culturelle libérale, qui promeut l'égoïsme individuel et la concurrence illimitée, tout en dépréciant toute forme de valeur objective, toute valeur de devoir moral et tout fondement idéal et religieux, il n'y a aucune raison au monde de s'attendre à ce qu'un représentant élu cherche autre chose que ses propres intérêts.

Bien sûr, tout le monde ne suit pas le canon libéral, mais celui-ci est statistiquement prédominant dans les démocraties libérales.

Ce qui en découle est banal: plus la vie d'une démocratie libérale se prolonge, plus les vestiges de croyances éthiques différentes ont tendance à s'estomper, et plus une classe de représentants autoréférentiels, à la solde du plus offrant et essentiellement de mèche entre eux pour préserver leurs positions de pouvoir, fait son apparition.

Il n'y a donc aucun mystère à ce qu'un système continue de fonctionner dans lequel les profits sont privatisés et les pertes imputées au public (voir la crise des subprimes), où, depuis le référendum grec de 2015 jusqu'à l'actuel Rearm Europe, la volonté populaire ne compte pour rien, où des foules immenses peuvent manifester pendant des années contre le génocide palestinien tandis que les chefs d'État prennent des selfies avec Netanyahu, etc.

Souvent, on ne remarque même pas ces divergences d'intérêts et de valeurs, car les chiens de garde de l'« information publique » parviennent à façonner une opinion publique fatiguée et distraite (tout le monde n'a pas le temps de mener des enquêtes privées sur chaque information).

Mais même lorsque cette distance entre les intérêts du plus grand nombre et les actions de la classe dirigeante apparaît tout à fait flagrante, rien ne change.

Aujourd'hui, le spectacle de l'impuissance absolue des peuples libéraux-démocrates triomphe sur toutes les chaînes.

Et pendant ce temps, sous les formes les plus éhontées, les « institutions » s'efforcent de faire taire même les quelques éléments résiduels de perturbation, de protestation dans la rue, de contestation sur les réseaux sociaux.

Et les « chiens de garde » avec leur journal et leurs slogans dans la gueule vous expliquent que le harcèlement moral et la diffamation ont lieu au nom de l'inclusion; que la censure et les sanctions ont lieu au nom de l'information; que les charges des matraqueurs et les jets des canons à eau ont lieu pour défendre la sécurité publique; que les provocations et la course aux armements sont nécessaires au nom de la paix ; etc. etc.

20:18 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, démocratie libérale, actualité, définition, théorie politique, politologie, sciences politiques, libéralisme, individualisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 19 février 2025

Max Stirner, Ferdinand Tönnies et les Notions de Communauté

Max Stirner, Ferdinand Tönnies et les Notions de Communauté

Troy Southgate

Source: https://troysouthgate.substack.com/p/max-stirner-ferdinan...

ÉCRIVANT dans son œuvre de 1844, L'Unique et sa Propriété, le philosophe anarcho-individualiste Max Stirner (1806-1856) déclara :

« Nous deux, l'État et moi, sommes ennemis. Moi, l'égoïste, je n'ai pas à cœur le bien-être de cette 'société humaine'. Je ne lui sacrifie rien, je ne fais que l’utiliser ; mais pour pouvoir l'utiliser pleinement, je la transforme plutôt en ma propriété et ma créature : c'est-à-dire que je l'anéantis et que je forme à sa place l'Union des égoïstes. »

Prenant l'exemple des personnes qui prêtent allégeance à une religion sous une forme ou une autre, Stirner poursuivit en affirmant :

« Chacun est un égoïste et d'une importance capitale pour lui-même. Le juif n'est pas purement égoïste, car il se consacre encore à Jéhovah ; le chrétien ne l'est pas non plus, car il vit de la grâce de Dieu et se soumet à lui. En tant que juif et en tant que chrétien, un homme ne satisfait que certains de ses besoins, une certaine nécessité, mais pas lui-même : un demi-égoïsme, car l'égoïsme d’un demi-homme, qui est à moitié lui-même, à moitié juif, ou à moitié son propre maître, à moitié esclave. C'est pourquoi, aussi, le juif et le chrétien s'excluent toujours à moitié ; en tant qu'hommes, ils se reconnaissent mutuellement, en tant qu'esclaves, ils s'excluent, car ils sont les serviteurs de deux maîtres différents. S'ils pouvaient être des égoïstes complets, ils s'excluraient totalement et se tiendraient d'autant plus fermement unis. »

Un libéral pourrait soutenir que chrétiens et juifs doivent mettre de côté leurs différences religieuses et embrasser une 'humanité' commune, mais ce que propose Stirner est bien plus radical : une unité dans la diversité. En effet, plutôt que d'échanger un 'fantôme' contre un autre, l'égoïsme s'accomplit par la reconnaissance du pouvoir de ses propres capacités. S'il y a ceux qui, comme moi, favorisent une interprétation plus holistique de l'anarchisme et d'autres qui préfèrent l'égoïsme individualiste prôné par Stirner, il n'en reste pas moins que le national-anarchisme semble apporter une réponse à ce problème apparemment insoluble.

Reconnaître qu'un individu peut se sentir partie intégrante d'un tout organique tout en conservant son individualité s'accorde parfaitement avec l’'union des égoïstes' de Stirner. En raison de notre rôle en tant que mouvement regroupant des personnes d'horizons politiques divers ayant mis de côté leurs différences pour œuvrer en faveur d'une décentralisation radicale et d'alternatives réelles au statisme et à la mondialisation, les partisans et sympathisants du milieu national-anarchiste incluent des post-gauchistes, des anticapitalistes, des anarchistes chrétiens, des séparatistes raciaux, des anarcho-primitivistes, d'anciens nationalistes, des antifascistes, des ex-fascistes, des post-strassériens et même des anarcho-individualistes dans la lignée traditionnelle de Stirner. Bien que ce mouvement ait été qualifié de 'fascisme' clandestin par la gauche, ce phénomène rejetant tout dogme représente probablement la variante la plus ouverte d'esprit, non coercitive et libre de l’anarchisme moderne. À cet égard, le national-anarchisme a donc le potentiel d'agir comme un véhicule à la fois pour les communautaristes et les égoïstes. Cela n'est possible que si nous établissons une distinction cruciale entre deux termes souvent confondus.

Le sociologue allemand Ferdinand Tönnies (1855-1936) publia en 1887 Communauté et Société, dans lequel il affirmait que l'Europe du 19ème siècle dégénérait en un esprit de masse et que le mot 'communauté' (Gemeinschaft) possédait donc bien plus de validité que celui de 'société' (Gesellschaft). La première, expliquait-il, est davantage un organisme vivant que la seconde et, plutôt que de ne représenter qu'un simple « agrégat mécanique et artefact » purement « transitoire et artificiel », une communauté possède une plus grande longévité qu'une société et est donc bien plus bénéfique.

Les sociétés, contrairement aux divisions intentionnelles ou aux communautés soudées, ne reposent pas sur des valeurs partagées, mais sur des lois, la répression et d'autres formes de coercition. En réalité, au sein d'une communauté, les individus sont « unis malgré toutes les divisions », tandis que dans une société de masse, ils sont « divisés malgré toute unité ». Ainsi, bien qu'un individualiste de type stirnérien puisse ne pas souhaiter faire partie d'une communauté plus large, il peut néanmoins s’unir à elle dans son opposition à l’État et à la société de masse.

21:43 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max stirner, ferdinand tönnies, communauté, société, anarchisme, communautarisme, national-anarchisme, individualisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 06 avril 2024

Le mensonge de Robinson

Le mensonge de Robinson

par Roberto Pecchioli

Source : EreticaMente & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-menzogna-di-robinson

En ces temps de culture de l'effacement, où même la musique de Beethoven et les épopées d'Homère sont mises à l'index selon le jugement sans appel du présent, où Shakespeare est accusé de sexisme, d'antisémitisme et de mépris pour les handicapés, il est curieux que l'une des œuvres les plus significatives de la littérature anglaise, Robinson Crusoé (1660-1731) de Daniel De Foe, soit rarement remise en question. Publié en 1719, il a immédiatement connu un succès extraordinaire qui perdure encore aujourd'hui, bien qu'il soit surtout considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature enfantine. L'intrigue est bien connue: le marin Robinson s'échappe du naufrage de son navire et débarque sur une île déserte où il vit seul pendant douze ans. Il se débrouille comme il peut, trouve la foi en Dieu et rencontre alors un indigène, un "bon sauvage", qu'il sauve d'une tribu cannibale. Il l'appelle Vendredi, du nom du jour de la semaine où il le rencontre, l'éduque, lui apprend l'anglais et en fait un sujet. Au bout de vingt-huit ans, Robinson parvient à retourner à la civilisation avec Vendredi, pour vivre d'autres aventures avec lui. Son île, quant à elle, devient une colonie espagnole pacifique, dont il est nommé gouverneur.

Peu d'intrigues sont plus politiquement incorrectes que celle de Robinson. Pourquoi, alors, n'est-il pas attaqué par les "woke" avec la véhémence qui n'épargne pas Dante et Michel-Ange - sa chapelle Sixtine ne représente, par culpabilité, que des Blancs - jusqu'à Aristote, répudié pour avoir justifié - dans la Grèce du IVe siècle avant J.-C. - l'esclavage ? Même les woke en colère ont une laisse et une chaîne, celle du sommet du mondialisme, des maîtres qui les ont placés dans le fauteuil, à la tête des journaux, des chaînes de télévision, des maisons d'édition et des centrales du divertissement. La raison en est simple: Robinson est un symbole, la représentation parfaite de leur idéologie, l'un des mythes fondateurs de l'individualisme libéral.

De Foe (tableau, ci-dessus) représente en Robinson le caractère des Lumières britanniques, la montée de la bourgeoisie mercantile, triomphante dans le sang de la Glorieuse Révolution proto-libérale de la fin du XVIIe siècle, la croyance en la raison, la religiosité moraliste puritaine, toujours présente - bien que bouleversée dans ses valeurs - dans la culture d'annulation anglo-saxonne d'aujourd'hui. Robinson exalte la mentalité individualiste qui sous-tend la société capitaliste naissante. Celle-ci s'efforce de plier la nature à ses besoins, de dominer la nature sauvage, en ne faisant confiance qu'à ses forces, éclairées par la raison et soutenues par la technologie. James Joyce a vu dans ce livre le manifeste de l'utilitarisme anglais qui, au début du XIXe siècle, avait trouvé en Jeremy Bentham son plus grand théoricien. Le personnage de Vendredi a été repris par Jean Jacques Rousseau dans l'archétype pédagogique du "bon sauvage" de l'Emile.

C'est pourquoi Robinson échappe à la censure: à sa manière, il est politiquement correct, ou du moins acceptable. Le politiquement correct est une forme de mensonge et doit être contré non pas par son antonyme, l'incorrection, mais par la vérité. Dans l'Europe de l'époque de De Foe, personne n'était un naufragé dans la mer de l'histoire. La société traditionnelle était un ensemble de racines, de dépendances mutuelles et de loyautés dont dépendait la survie de la communauté: un ensemble organique, une immense famille, une figure quasi biologique dans laquelle l'esprit de la terre et les générations précédentes confirmaient les coutumes et les croyances collectives sans qu'il soit nécessaire d'établir des constitutions écrites.

L'idée de l'individu est un produit de l'ingéniosité littéraire et non de la nature humaine. Pour le lecteur des XVIIIe et XIXe siècles, l'exemple de Robinson Crusoé, l'homme qui se prend en charge et parvient à optimiser des ressources rares grâce à son initiative et à ses connaissances techniques sur une île déserte, est devenu la parabole favorite du libéralisme européen et américain, dont Daniel De Foe a été - sans le savoir - le premier prophète. D'autres fables heureuses ont ensuite accompagné le développement du mythe : les vices privés qui deviennent des vertus économiques (Mandeville) ; la main invisible du marché (Adam Smith - portrait, ci-dessous) qui règle et résout tout dans l'intérêt ; la loi qui fait d'une chimère, la poursuite du bonheur inscrite dans la constitution américaine, un objectif de haute force symbolique.

L'homme rationnel, indépendant, libre, libéré des contraintes, abstrait, naufragé sans histoire et sans racines, est l'ancêtre, le totem de l'homo oeconomicus contemporain: apatride, monade destinée à la production et à la consommation parfaitement interchangeable avec n'importe quelle autre. L'étonnant paradoxe de l'individualisme: des millions d'atomes identiques convaincus d'être uniques. La faiblesse de l'aventure robinsonnienne est qu'elle exige d'abord le naufrage, la solitude, l'absence de lien social. Au bout du compte, l'Anglais aride et morne finit par rencontrer un Vendredi. Le naufragé éclairé et "civilisé" colonise le sauvage, l'innocent Caliban de la Tempête de Shakespeare qui tombe entre ses mains, lui donne un nom - manifestation absolue de pouvoir, acte qui ne peut être accompli qu'avec un nourrisson ou un animal domestique -, le réduit à ses catégories morales et le soumet à un processus paternaliste d'acculturation qui le dénature.

Ces mêmes actions montrent que Robinson n'est pas un individu qui surgit du néant, mais une personne qui a des racines culturelles, identitaires, spirituelles: sans l'héritage millénaire du christianisme, il aurait probablement mangé ou tué Vendredi. Sans son éducation, l'apprentissage de la division du travail et de la technologie, il n'aurait pas exploité son serviteur avec autant de profit. Après tout, les Anglais pratiquaient le trafic d'esclaves depuis le XVIe siècle, avec la bénédiction de la couronne, qui délivrait aux entrepreneurs du vol et de l'inhumanité tels que Francis Drake et Walter Raleigh une autorisation spécifique, la "lettre de passage", et les érigeait en baronnets pour leurs tristes succès.

Robinson Crusoé a connu un immense succès dans l'Europe des Lumières et il n'est guère d'essayiste de l'époque qui ne le cite. Bernardin de Saint Pierre - écrivain et scientifique - Chateaubriand, mais aussi Rousseau, ont trouvé leur inspiration dans ce classique qui a enchanté d'innombrables enfances, dont la nôtre. Mais il aura fallu que Robinson se retrouve sur une île déserte, devienne une épave, un atome humain à la dérive pour devenir l'un des héros de l'individualisme libéral. Et devenir une sorte de Jean-Baptiste - le précurseur annonçant la naissance de ceux qui viendront après lui - de la modernité naissante, de l'homme nouveau engagé à fonder son paradis sur les ruines du monde traditionnel. Paradoxalement, ceux qui deviendront les chantres de l'individualisme sont des gens solidement organisés en corporations, actionnaires de banques et fondateurs des premières compagnies d'assurance, des personnages respectables membres de "guildes" et de corps de métiers, la bourgeoisie de Rembrandt et de Frans Hals, premiers acteurs de l'épopée séculaire du marchand, leur protecteur.

L'argent a toujours eu besoin de lois, de gendarmes, de prisons, d'Etats, de juges. Robinson était l'image que les puissances montantes des XVIIIe et XIXe siècles se faisaient d'elles-mêmes, une idéalisation de l'individu proactif qui permettait à quelques-uns d'exploiter sans pitié une masse de millions de Vendredi à la peau blanche et chrétienne, l'ancêtre de Kurtz dans Au cœur des ténèbres. Les universitaires anglo-saxons ne se soucient pas de cette gigantesque exploitation indifférente à la race et ne réclament pas de réparations historiques pour les héritiers des pauvres Européens blancs. C'est la mystique inversée - intouchable - du libéralisme, dont la neutralité/l'indifférence morale justifie toutes les infamies commises au nom de l'intérêt personnel.

L'histoire déclenchée par le type humain dont Robinson est le héros éponyme est dramatique : lois sévères contre les pauvres, enclosures des champs communaux (enclosures qui ont poussé des millions de paysans privés de subsistance vers les usines), enfers industriels de Manchester et de Birmingham, landlords vantant les vertus morales du travail des enfants dans les mines et les filatures. L'Angleterre, dominée par l'oligarchie qui en est encore aujourd'hui l'architrave, a été la première à penser à limiter la croissance de la pauvreté non pas par une juste répartition des revenus, mais en imposant des limites à la reproduction biologique des misérables. L'élevage contrôlé du bétail humain prolétaire esquissé par le révérend Malthus est aujourd'hui concrétisé par le mondialisme anti-humain, qui considère l'avortement et l'euthanasie comme philanthropiques. "Son intérêt supérieur", peut-on lire dans la sentence qui a condamné à mort l'enfant malade Alfie, faute de soins.

Depuis Robinson, les riches donnent des leçons de morale: les guerres de l'opium en Orient ont été déclenchées pour défendre le libre-échange. Peut-on s'étonner de l'indifférence actuelle face à la propagation des drogues ? Robinson l'utilitariste, l'inépuisable homo faber, est le protagoniste de l'agonie de la beauté (à quoi sert-elle ?): la laideur à grande échelle, la fonctionnalité comme icône du profit, l'expression ultime de la rationalité libérale.

Karl Friedrich Schinkel, le grand architecte néoclassique prussien, a visité les villes industrielles d'Angleterre, sombres, enfumées, dépourvues de services, grouillant d'une humanité appauvrie et échevelée sous les "noirs moulins sataniques" haïs par le poète William Blake. Il repart en pleurant : c'était un homme de l'ancien régime. La révolution industrielle anglaise, qui a commencé à l'époque de De Foe, a été la première révolution libérale, plus que la révolution américaine de 1776. Celle de la France fut un chaos causé par le vide d'une noblesse débauchée qui avait renoncé à son rôle de leader.

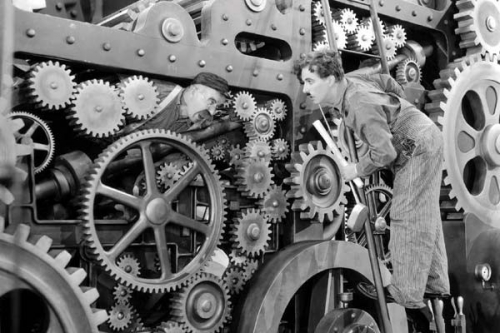

Le libéralisme est le bras politique du système qui a ensuite trouvé dans la social-démocratie une soupape de sécurité servile. Le capitalisme a besoin d'ordre, de discipline, d'horaires, de division du travail ; Charlie Chaplin, dans Les Temps modernes, a représenté la chaîne de montage avec la précision plastique du génie. L'exploitation intensive de ces enfers (réserves de plus-value !) emploie des voyous pires que ceux des mines des Indes. L'enfant et la femme deviennent des instruments du processus de production. L'expansion des marchés passe par la destruction des sociétés traditionnelles : toute transformation du système de production impose d'innombrables sacrifices. En Espagne, les confiscations du 19ème siècle ont conduit à la transformation des paysans en ouvriers affamés, à la destruction du patrimoine artistique, à la déforestation et à un état de guerre civile permanent. Les libéraux ont apporté la liberté à ceux qui en avaient les moyens. Le suffrage censitaire était l'ancêtre grossier de la partitocratie actuelle, où le peuple plébiscite des candidats payés par les oligarques.

La démocratie est formelle car le pouvoir réside dans les conseils d'administration. Les marchés, hypostases terrestres de la divinité, décident mieux que nous. L'individualisme du naufragé Robinson est une revendication idéologique, une publicité. Un solvant, un acide nihiliste qui corrode toute forme de communauté, détruit tout lien, coupe toute racine. Vendredi perd son nom, son dieu, sa langue et sa mémoire. C'est la seule façon pour lui de servir Robinson. La dérive matérialiste du naufragé Crusoé, devenu gouverneur colonial, s'accomplit. À son mensonge, il faut opposer une vérité perdue : le matérialisme est l'effondrement de toute morale. C'est la leçon de Giovanni Gentile dans Genèse et structure de la société. "L'homme accomplit une action universelle qui est la raison commune aux hommes et aux dieux, aux vivants, aux morts eux-mêmes et même aux enfants à naître. " Il n'est pas un atome solitaire, ni Robinson ni Vendredi : il vit et devient une personne dans la mesure où il crée et transmet de la civilisation, et non des produits. "Au fond de l'ego, il y a toujours un Nous, qui est la communauté à laquelle il appartient et qui est la base de son existence spirituelle, et il parle avec sa bouche, sent avec son cœur, pense avec son cerveau". Robinson est le père glacial du "je" contemporain, Vendredi le serviteur nécessaire, éloigné de son destin originel, de son peuple, de son nom. Le mensonge de Robinson est un suprémacisme exigeant, brillant de paillettes, vendu à prix d'or.

19:42 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, daniel de foe, robinson crusoe, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise, libéralisme, individualisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 20 septembre 2022

Le délcin de l'empire

Le déclin de l'empire

par Klaus Kunze

Source: http://klauskunze.com/blog/2022/09/18/der-niedergang-des-imperiums/

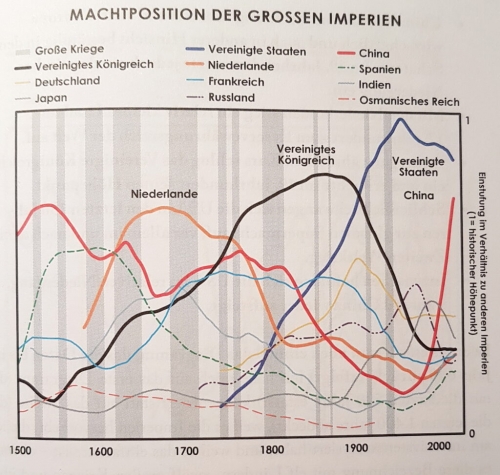

Le déclin des États-Unis entraînera-t-il notre Allemagne dans sa chute ? Ceux qui s'étonnent de cette question devraient se familiariser avec l'analyse d'un capitaliste de premier plan : Ray Dalio, qui est classé 71ème sur la liste des personnes les plus riches et possède le plus grand fonds spéculatif.

Pour lui, il n'y a aucun doute : les États-Unis déclinent et la Chine monte en puissance :

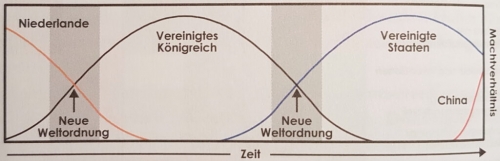

Exemple conceptuel du changement cyclique de l'ordre mondial (Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.76).

Son analyse révélatrice concerne directement la situation allemande et fait partie des livres à lire.

Ray Dalio, World Order in Change, Principles for Dealing with the Chanching World Order, 2021, World Order in Change, Vom Aufstieg und Fall von Nationen, 2022.

Ceux qui n'aiment pas le capitalisme financier mondial devraient cependant regarder cet homme et ses thèses en face. Dalio est l'un des plus grands joueurs et connaît personnellement un grand nombre de chefs d'État renommés. Il adopte une perspective à vol d'oiseau et a étudié de manière approfondie l'histoire économique des derniers siècles.

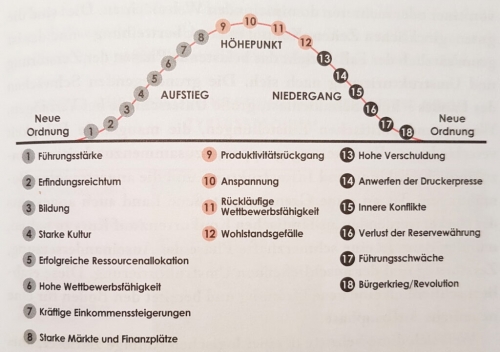

Du point de vue de Dalio, tout tourne autour de l'argent, car le pouvoir d'achat est toujours synonyme de prospérité et de puissance. Son hypothèse principale est que tous les pays traversent des cycles d'ascension et de déclin et sont fondamentalement soumis aux mêmes "relations de cause à effet intemporelles et universelles" (Dalio p.191): le leadership, l'éducation, une culture forte et la capacité d'innovation mènent à l'apogée de la puissance. Un très petit nombre de personnes deviennent extrêmement riches, ce qui entraîne des tensions sociales. Les générations suivantes s'en sortent encore bien, mais leur productivité diminue parce qu'elles ne sont pas aussi travailleuses que leurs parents.

Lorsque les habitants du pays leader deviennent plus riches, ils ne travaillent généralement plus aussi dur. Ils s'accordent plus de temps libre, se consacrent aux choses plus agréables et moins productives de la vie et, dans les cas extrêmes, deviennent décadents. Au cours de l'ascension vers le sommet, les valeurs changent d'une génération à l'autre - de ceux qui ont dû se battre pour la richesse et le pouvoir à ceux qui en ont hérité. La nouvelle génération n'est plus aussi combative, mais elle est gâtée par le luxe et s'est ramollie.

Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.67.

Leurs désirs et leurs exigences sont de plus en plus grands et ne sont satisfaits que par des emprunts. L'État s'endette, mais dépense de moins en moins pour les investissements et de plus en plus pour la redistribution improductive des riches vers les pauvres. Si les guerres imposent des dépenses militaires de plus en plus importantes, la dette finit par atteindre un niveau critique : elle consiste en la promesse d'honorer un jour une dette monétaire et forme une bulle financière.

Inévitablement, le pays commence à emprunter de manière excessive, ce qui entraîne un gonflement énorme de ses dettes envers les prêteurs étrangers. [...] Si l'on emprunte beaucoup, le pays paraît très fort, mais en réalité sa puissance financière s'affaiblit, car le pouvoir du pays est maintenu à crédit, alors que cela ne se justifie plus fondamentalement. Les fonds étrangers servent à financer à la fois la surconsommation nationale et les conflits militaires internationaux.

Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.68.

Alors que la population est aussi pauvre au début de chaque cycle, les écarts entre riches et pauvres et entre différents groupes ethniques et religieux se creusent. L'économie s'affaiblit et, devant le choix entre la faillite de l'État et le lancement de la presse à imprimer, les gouvernements décident presque toujours d'imprimer de la monnaie en quantité. "Ce faisant, la monnaie perd de sa valeur et l'inflation s'accélère" (p.69 et s.). Les conflits conduisent, selon Dalio,

à l'extrémisme politique, qui se traduit par le populisme de gauche et de droite. La gauche veut redistribuer les richesses, la droite veut s'assurer qu'elles restent entre les mains des riches. Il s'agit de la "phase anticapitaliste", dans laquelle les problèmes sont imputés au capitalisme, aux capitalistes et, plus généralement, aux élites.

Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.70.

Quand les promesses de payer ne peuvent plus être tenues, le cycle se termine par un effondrement.

L'effondrement inévitable de la monnaie entraîne, à la fin du cycle, la perte totale de tous les actifs financiers, le chaos, la guerre civile et un nouveau départ. Le cycle typifié ressemble donc à ceci :

Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De la montée et de la chute des nations, 2022, p.73.

Dalio estime que les États-Unis ont parcouru environ 70% de leur cycle. La limite de la phase "de guerre civile ou de révolution, où l'on prend les armes, n'a pas encore été franchie, mais les conflits politiques internes sont violents et s'intensifient" (S.443).

Et l'Allemagne ?

"Parce que la nature des hommes change peu avec le temps" (p.52), écrit Dalio, "le cycle politique interne d'ordre et de chaos" (p.25) se répète partout et toujours selon une loi. Il a tenté de démontrer empiriquement cette hypothèse en 668 pages, en s'appuyant sur une multitude de données. L'ère des temps modernes a commencé, entre autres, avec l'invention de la comptabilité en partie double et du capitalisme financier. Les analyses de Dalio sont cohérentes. Que signifient-elles pour nous ?

Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.57.

La "prospérité et la puissance" de l'Allemagne - que Dalio cite souvent dans le même souffle - ont suivi les lois qu'il a mises en évidence. Au 20ème siècle, après des guerres perdues, la politique financière a connu deux nouveaux départs à la fin d'un cycle d'endettement. Les facteurs déterminants de notre renaissance après 1945 sont un exemple qui confirme l'hypothèse de Dalio. Nous sommes, comme les États-Unis, sur la branche descendante de notre cycle. Selon Dalio, ces cycles durent généralement une centaine d'années. La fin de la situation actuelle est annoncée.

Les États-Unis sont en train de descendre. Et nous, ses satellites ? La fin est d'autant plus proche que nos gouvernements accélèrent les facteurs de déclin.

Le leadership a été remplacé par les atermoiements de Kohl et Merkel et les tergiversations de Scholz. L'inventivité est de moins en moins récompensée. L'éducation pluridisciplinaire a été remplacée par un système qui sabote les pics de performance, réduit l'éducation historique à néant, impose l'endoctrinement comme le genderisme et donne souvent l'illusion d'une éducation plus générale uniquement grâce à des diplômes sans valeur. Ce qu'un bachelier sait aujourd'hui, un collégien le savait depuis longtemps il y a 40 ans. La pensée indépendante et le questionnement critique sont réprimés par la surveillance idéologique au lieu d'être encouragés.

La "culture forte", l'une des caractéristiques d'ascension d'un pays soulignée par Dalio, a été remplacée par un bric-à-brac ridicule de gadgets à la mode. Des us et coutumes de peuples étrangers, incompatibles avec notre culture, s'immiscent dans le vide culturel.

La dette publique, qui ne peut plus être remboursée, est typique des périodes de déclin. Pendant la période de la pandémie, nous avons réduit la productivité par des interdictions, tout en distribuant des milliards à ceux qui étaient dans le besoin et en contractant des sommes exorbitantes de nouvelles dettes, ce qui nous a rapprochés de l'effondrement. Notre guerre économique contre la Russie, combinée aux dépenses militaires, menace à nouveau de ruiner notre économie réelle et de réduire de grands groupes de personnes à la mendicité. Afin d'anticiper les troubles sociaux imminents, de nouvelles quantités d'argent non remboursable sont produites. La masse monétaire nominale n'est pas compensée par une quantité suffisante de biens et de services réels à acheter. L'argent a de moins en moins de valeur.

Les conflits de répartition internes autour des lignes de fracture déjà existantes de notre société divisée augmentent le potentiel de conflit idéologique. Spirituellement, la guerre civile bat déjà son plein. Les restes de la génération d'après-guerre maintiennent encore des vestiges de l'orientation vers la performance et de nos valeurs traditionnelles. Au plus tard lorsque ses ressortissants seront décédés, la part de la population non allemande, et donc la part de personnes ne présentant aucune des caractéristiques conduisant à une résurgence, sera prépondérante. En bref, tout cela va exploser à la figure de nos enfants.

Philosophie de l'histoire ou analyse basée sur les données ?

Les analyses de Dalio se distinguent des philosophies de l'histoire comme celle de Marx par leur approche basée sur des données factuelles. Il ne prédit pas, mais cherche des lois permanentes, il recherche ce qui est toujours valable. C'est une position de base conservatrice. Il voit aussi les lois sociologiques avec un regard clair :

De même, j'ai compris que depuis toujours et dans tous les pays, les personnes qui possèdent la prospérité sont celles qui possèdent les moyens de la produire. Pour maintenir ou accroître leur prospérité, ils collaborent avec ceux qui ont le pouvoir politique d'édicter et d'appliquer des règles, et entretiennent avec eux une relation symbiotique. Je me suis rendu compte que cela s'était produit de manière très similaire dans tous les pays et à toutes les époques. [...] Au fil du temps et à travers les pays, l'histoire montre qu'il existe une relation symbiotique entre les riches et ceux qui exercent une influence politique, et que les arrangements qu'ils prennent entre eux déterminent l'ordre dominant".

Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De la montée et de la chute des nations, 2022, p.39, 111.

Si nous prenons comme exemple la nouvelle symbiose entre le capitalisme financier international et nos représentants gouvernementaux "progressistes" issus de la gauche alternative, elle a été récemment qualifiée aux Etats-Unis de "woke capitalism": capitalisme "éveillé" (?). Il a culminé avec le mouvement d'émancipation des minorités sexuelles et raciales, et a démoli tous les bastions de la normalité traditionnelle. Des drapeaux arc-en-ciel flottent devant les sièges sociaux des grandes entreprises. J'ai expliqué en détail pourquoi cela semble être dans l'intérêt des deux parties dans mon livre sur "Le libéralisme, ennemi public" (2022) (cf. infra).

La principale critique adressée au capitalisme financier est, du point de vue de la gauche, son manque d'équité dans la répartition des biens et, du point de vue de la droite, la dissolution et l'anéantissement des peuples qui se sont accrus ainsi que la disparition de l'héritage financier et la mise au pas des États. Les opposants de droite et de gauche s'accordent en revanche à dire que les limites de la croissance mondiale ont été atteintes et que toute croissance supplémentaire détruit nos bases naturelles de vie. Or, la croissance est une condition d'existence inhérente au capitalisme financier.

Les peuples et les cultures n'intéressent pas particulièrement Dalio. Ils ne sont pas des variables de calcul dans ses modèles analytiques qui s'interrogent sur les relations de cause à effet, comme entre la croissance de la masse monétaire et l'endettement, le pouvoir et le déclin. Il est cependant évident pour lui aussi que tous les peuples n'ont pas la même capacité à "monter" :

Tous les êtres humains viennent au monde avec un patrimoine génétique qui influence dans une certaine mesure la manière dont ils se comportent. Il est donc logique que la nature génétique de la population d'un pays ait un effet sur la manière dont ce pays se développe.

Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.93.

Tout le monde n'aime pas tout le monde, ce qui conduit à des conflits le long de certaines lignes de fracture :

Les personnes avec lesquelles les gens se sentent le plus liés, avec lesquelles ils s'entourent le plus souvent et ont le plus de points communs déterminent la ou les classes auxquelles ils appartiennent. Et leur classe détermine qui sont leurs amis et alliés, et qui sont leurs ennemis. Les classes déterminantes les plus courantes sont les riches et les pauvres, et la droite (c'est-à-dire capitaliste) et la gauche (socialiste). Il existe de nombreuses autres distinctions importantes, telles que l'ethnie, la religion, le sexe, le style de vie (libéral ou conservateur) et le lieu de résidence (par exemple, ville, banlieue ou campagne). En général, les gens peuvent être répartis dans ces classes et, en période de prospérité, au début d'un cycle, il existe une harmonie entre ces classes. Lorsque les temps deviennent mauvais, les conflits se multiplient.

Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De la montée et de la chute des nations, 2022, p.124.

De trop grandes différences intra-culturelles au sein d'un pays sont sources de conflits et peuvent accélérer son déclin :

Chaque société développe une culture sur base de la manière dont elle perçoit le fonctionnement de la réalité, et chaque culture fournit des principes qui devraient guider les individus dans leur rapport à la réalité - et surtout dans leurs relations mutuelles. [...] Lorsque les valeurs divergent de plus en plus, en particulier en période de crise économique, cela conduit généralement à des périodes de plus grand conflit. [...]

Souvent, ils diabolisent les membres d'autres tribus au lieu de se rendre compte que, comme eux, ils ne font que ce qui est dans leur propre intérêt.

Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.99, 101.

Problème identifié

Selon Dalio, des conflits surviennent au sein de chaque cycle juste avant l'effondrement. Ceux-ci sont à première vue de nature idéologique ou religieuse. Mais il les classe en fin de compte comme des luttes pour la répartition. Plus un État laisse l'écart entre les riches et les pauvres se creuser, plus cet écart devient dangereux. Dalio reconnaît, dans la critique par la gauche de l'absence d'équité dans le capitalisme, le potentiel de mise en danger du système.

Je pense que le plus grand défi pour la politique est de mettre en place un système économique capitaliste qui augmente la productivité et le niveau de vie sans accroître l'inégalité et l'instabilité.

Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, L'ascension et la chute des nations, 2022, p.128.

Malheureusement, il ne nous dit pas à quoi devrait ressembler un tel système, car personne ne le sait apparemment à ce jour. Il y a un point aveugle dans la logique du système du libéralisme économique. Il se fonde exclusivement sur l'individualisme méthodologique. Chacun est le plus proche de soi-même et si chacun poursuit ses intérêts privés de manière purement égoïste, cela servira au mieux la prospérité de tous, pensent les tenants de l'individualisme méthodologique. Malheureusement, personne ne croit encore à cette légende du 19ème siècle, pas même Dalio. Pour lui, le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres est précisément la conséquence inévitable de la prospérité à l'apogée d'un cycle, et s'il revient inévitablement, on ne peut justement pas le changer.

Comme Friedrich von Hayek avant lui, Dalio pense fondamentalement à partir de l'individu. C'est pourquoi, pour lui, les systèmes collectivistes sont un indicateur de crise pour la période de conflits internes dans les phases de déclin. Dans l'individualisme, en revanche, "le bien-être de l'individu prime sur tout le reste" (p. 258). Dalio ne mentionne pas le fait que l'on puisse partager ce point de départ mais en voyant dans le bien-être d'une communauté de personnes (famille, tribu, peuple) une condition fondamentale pour le bien-être de l'individu.

Hayek : l'apôtre libéral du pur individualisme

L'autre extrême, le collectivisme, repose philosophiquement sur un holisme. Pour lui, l'ensemble collectif est donc une sorte d'"essence" propre et unifiée, à laquelle les personnes individuelles doivent s'intégrer en tant que parties.

"La volonté de mettre dans le même panier du holisme, d'un point de vue libéral occidental, le communisme menaçant et le fascisme ou le nazisme tout juste vaincus, a donné un élan idéologique supplémentaire à l'évangile de l'individualisme méthodologique et a assuré sa rapide diffusion. C'est en tant qu'évangélistes des valeurs libérales de l'Occident en difficulté que Hayek et Popper ont acquis leur renommée".

Panajotis Kondylis, La politique et l'homme, volume 1 : Relation sociale, compréhension, rationalité (1999), p.141.

La communauté : le point aveugle

Le "schéma de pensée néolibéral" de Röpke et Hayek souffrait toutefois d'une erreur de raisonnement :

"Il approuvait le libéralisme économique et rejetait ses conséquences, il défendait les prémisses libérales et combattait la réinterprétation et le développement démocratiques de masse de celles-ci. Mais l'atomisation de la société, le calcul eudémoniste et la dissolution des traditions et des conditions substantielles dans le pluralisme des valeurs constituent les conséquences nécessaires du libéralisme économique sur une base hautement technologique" [1].

Panajotis Kondylis, Le politique et l'homme, volume 1 : Relation sociale, compréhension, rationalité (1999), p.141.

Le libéralisme est aveugle à ces conséquences, le capitalisme financier n'a pas d'œil pour elles. Hayek l'avait négligé et Dalio persiste dans cette voie de pensée. Hayek qualifiait la solidarité et l'altruisme d'instincts ataviques, devenus anachroniques aujourd'hui [2]. En revanche, Konrad Lorenz écrivait qu'un homme seul n'est pas un homme du tout, d'une certaine manière :

"Ce n'est qu'en tant que membre d'un groupe spirituel qu'il peut être pleinement humain. La vie spirituelle est fondamentalement une vie supra-individuelle ; nous appelons culture la réalisation concrète individuelle de la communauté spirituelle".

Konrad Lorenz, Les huit péchés capitaux de l'humanité civilisée, 1973, 9ème éd. 1978, p.66.

Le comportementaliste avait déjà formulé avec clairvoyance il y a quelques années :

"Nous devons apprendre à combiner une humanité lucide envers l'individu avec la prise en compte de ce qui est nécessaire à la communauté humaine. L'individu qui est frappé par la défaillance de certains comportements sociaux et par la défaillance simultanée de la capacité à éprouver les sentiments qui les accompagnent est en effet un pauvre malade qui mérite toute notre compassion. Mais la défaillance elle-même est le mal par excellence" [3].

Konrad Lorenz, Les huit péchés capitaux de l'humanité civilisée, 1973, 9ème éd. 1978, p.66.

Dalio est un spécialiste de la prospérité. Ce dont la communauté a besoin ? Du pouvoir d'achat, bien sûr. Y avait-il autre chose ? Dans son univers mental, les communautés supra-individuelles n'existent pas. Il incarne la position extrême de l'individualisme par rapport à la position extrême du collectivisme. Il considère que le problème est de "mettre en place un système économique capitaliste qui augmente la productivité et le niveau de vie sans accroître l'inégalité et l'instabilité". Il va sans dire qu'il n'a pas trouvé de solution à ce problème dans le cadre de l'idéologie libérale.

Et si un pays n'allait pas bien ou était en déclin ? Son conseil radicalement individualiste est le suivant : vous pouvez toujours changer de domicile : Ubi bene, ibi patria.

Pour en savoir plus sur le capitalisme financier, cliquez ici :

Notes:

[1] Panajotis Kondylis (1999), p.142. Klaus Kunze, Staatsfeind Liberalismus, 2022, p.116.

[2] Alain de Benoist, Contre le libéralisme (2021), p.243.

[3] Konrad Lorenz (1973 / 91978), p.66.

19:26 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, états-unis, libéralisme, individualisme, cycles économiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 10 mars 2022

Comment l'individualisme défait le conservatisme

Comment l'individualisme défait le conservatisme

par Brett Stevens

Source: http://www.amerika.org/politics/how-individualism-defeats-conservatism/

Les conservateurs ne succombent pas directement à la gauche ; au contraire, selon la stratégie classique des gauches, ils sont secrètement envahis, divisés contre eux-mêmes, et ainsi subvertis et transformés en véhicule pour ces mêmes idées de gauche. Cela peut être observé dans le conservatisme traditionnel à travers la première loi de O'Sullivan :

- La première loi d'O'Sullivan stipule que toute organisation ou entreprise qui n'est pas expressément de droite deviendra de gauche avec le temps. La loi porte le nom du journaliste britannique et ancien rédacteur en chef de National Review, John O'Sullivan.

... [La motivation première d'un conservateur de gauche] est de signaler sa fidélité à la "seule vraie foi" en désignant l'hérétique le plus proche de lui et en criant "sorcière" [par] l'utilisation de la propriété transitive pour relier l'ennemi ciblé à un mal imaginaire et, bien sûr, l'exigence que la cible abandonne sa position ou risque d'être qualifiée d'hérétique [avec] ses interrogations dérangeantes qui sont jugées hors de portée des gens décents.

...Ils ont toujours été juste à la droite de la gauche officielle... [Leur présence sur l'échiquier politico-intellectuel n'a] jamais été expressément de droite, il s'agissait plutôt d'un véhicule de marketing pour les personnes qui les ont lancés. Tous sont passés à autre chose au fur et à mesure que l'entreprise remplissait son objectif.

En d'autres termes, une opportunité de marché est créée pour les droitiers, mais le meilleur produit est celui qui est comme tout le reste, mais suffisamment différent pour plaire, sans toutefois susciter l'ire du reste du troupeau. En conséquence, il fait fuir la droite de principe et attire les opportunistes, qui se font un revenu juteux en fanfaronnant sur leur différence, mais finissent par céder à la tendance dominante.

L'individualisme de ces opportunistes convertit le conservatisme en une autre forme de gauchisme, et le rend plus prompt à être accepté par le troupeau car il ressemble à ce que font les autres, et les humains ne sont rien d'autre que des conformistes.

La droite ne peut vaincre cela qu'en rendant la grande tente non pas intersectionnelle, mais hiérarchique. Le conservatisme doit redécouvrir ses principes fondamentaux de la manière la plus simple possible et faire dériver tous les autres principes de ceux-ci.

Comme écrit précédemment sur amerika.org, le noyau du véritable conservatisme est double :

- Des résultats éprouvés par le temps, ou un conséquentialisme basé non pas sur la préférence individuelle mais sur les effets observables dans la réalité, ce qui nous permet de faire correspondre la cause à l'effet et de comprendre les principes qui font une société prospère.

- Afin de comprendre pourquoi avoir une société prospère, et à quoi cela ressemble, le conservatisme s'appuie également sur le transcendantalisme ou la compréhension de l'ordre de la nature comme étant plus intelligent que l'humanité, et à travers cela, la découverte d'un désir d'exister en équilibre avec elle.

La forme corrompue du conséquentialisme, détruite de la même manière que le conservatisme l'a été, est une version basée sur les préférences qui assimile les "conséquences" à "ce que les gens pensent qu'ils aiment", dans un gambit utilitaire classique. Le conséquentialisme originel examine les résultats non seulement dans le présent, mais sur toute la durée, afin que nous puissions comparer avec précision et honnêteté différentes actions/causes.

Tant que la droite ne redécouvrira pas cette orientation primitive, elle sera à jamais subvertie parce que ses principes intermédiaires - marchés libres, liberté, liberté, petit gouvernement - sont en fait des orteils trempés dans l'eau tiède et putride du gauchisme, ou suffisamment proches pour que les deux deviennent rapidement identiques dans l'esprit de son public.

S'il revient à une voie distincte incompatible avec le gauchisme, et donc non sujette aux sottises du "bipartisme" et du "compromis", il peut atteindre son objectif de ralentir et éventuellement d'inverser le déclin de la civilisation. Mais lorsque ce conservatisme est transformé en un produit simplifié et juste axé sur la marge, comme un cheeseburger, il redevient la même chose que tout le reste, juste avec un arôme ajouté et sans réelle substance.

11:47 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conservatisme, individualisme, droite, théorie politique, politologie, sciences politiques, john o'sullivan, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 16 mars 2016

Entretien avec Jean-Pierre Le Goff sur le nouvel individualisme

Sur le nouvel individualisme...

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Jean-Pierre Le Goff à l'hebdomadaire Marianne à l'occasion de la sortie de son dernier livre Malaise dans la démocratie (Stock, 2016). Philosophe et sociologue, Jean-Pierre Le Goff a récemment publié La gauche à l'épreuve : 1968 - 2011 (Tempus, 2011) et La fin du village (Gallimard, 2012).

Entretien avec Jean-Pierre Le Goff sur le nouvel individualisme

Marianne : Dans votre dernier livre, Malaise dans la démocratie, vous décrivez – et déplorez – l’avènement d’un « individualisme moderne ». Comment le définiriez-vous ?

Marianne : Dans votre dernier livre, Malaise dans la démocratie, vous décrivez – et déplorez – l’avènement d’un « individualisme moderne ». Comment le définiriez-vous ?

Jean-Pierre Le Goff : Rassurons tout de suite nos lecteurs, tout n’est pas à jeter, loin de là, dans la modernité et je ne confonds pas la modernité avec ses évolutions problématiques de la dernière partie du xxe siècle que j’ai traitées dans mon livre. Pour le dire de façon schématique, avec l’avènement de la démocratie, l’individu a été amené à se détacher des communautés premières d’appartenance. Les Lumières ont valorisé l’usage de la raison, le recul réflexif, l’autonomie de jugement : c’est le bon côté de l’individualisme moderne. Mais ce dernier est ambivalent : il existe aussi une tendance au repli sur la sphère individuelle et une désaffiliation historique. Tocqueville l’avait brillamment pressenti quand il a écrit De la Démocratie en Amérique : « [Chaque homme] n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. »

Pendant longtemps, ce phénomène de repli a été contrebalancé par la vitalité d’un tissu associatif qui amenait l’individu à s’intéresser aux affaires de la cité. En France, le mouvement syndical, les associations d’éducation populaire comme « Peuple et culture », ou encore celles liées au christianisme qui s’investissaient dans le domaine social ont joué ce rôle, sur fond d’un sentiment d’appartenance national qui demeurait bien présent. On pouvait se quereller sur l’histoire du pays et son interprétation mais cette histoire constituait un arrière fond de référence. Cet équilibre entre individualisme, engagement et appartenance collective a été rompu et a débouché sur un individualisme de type nouveau.

Quand cet équilibre s’est il rompu ?

J-P LG : Dans mon livre, je parle du basculement qui s’est déroulé dans la seconde moitié du xxe siècle et il est possible de distinguer deux moments qui sont liés. D’abord, le tournant des années 1950-1960, après la phase de reconstruction de l’après-guerre, les sociétés démocratiques européennes ont inauguré une nouvelle phase de leur histoire, où la question du paupérisme – qui hantait la société depuis le xixe siècle et bien avant – a été globalement résolue. Avec le développement de la production, des sciences et des techniques, nous sommes entrés dans la « société de consommation, de loisirs et des mass-medias ». Les week-ends passés pour soi, les loisirs, la télé, la radio et la voiture... tout cela a érodé les rapports de sociabilité traditionnels. C’est dans ces nouvelles conditions sociales-historiques, que l’individualisme moderne s’est transformé. Cet individualisme ne correspond plus alors à la vision que la gauche, notamment, se faisait du citoyen-militant, à savoir quelqu’un qui serait constamment « impliqué » dans les affaires de la cité, avec un aspect dévoué et sacrificiel assez prononcé.

La deuxième étape renvoie à ce j’ai appelé « l’héritage impossible » de mai 68. Je parle bien de l’héritage impossible et non de l’événement historique lui-même. C’est ma différence avec Eric Zemmour et d’autres critiques qui ont un aspect « revanchard » : je ne règle pas des comptes avec l’événement historique et les soixante-huitards ne sont pas responsables de tous les maux que nous connaissons aujourd’hui. En France, l’événement mai 68 a été un événement à multiples facettes où ont coexisté la « Commune étudiante », une grève générale qui rappelait les grandes heures du mouvement ouvrier et une prise de parole multiforme qui a été largement vécue comme une véritable libération dans le climat de l’époque. L’événement historique Mai 68 n’appartient à personne, c’est un événement important de l’Histoire de France, et plus globalement des sociétés développées de l’après-guerre qui sont entrées dans une nouvelle phase de leur histoire et ont vu surgir un nouvel acteur : la jeunesse étudiante. Ce que le regretté Paul Yonnet a appelé le « peuple adolescent ». En ce se sens, à l’époque, Edgar Morin est l’un de ceux qui a le mieux perçu la caractère inédit de l’événement en caractérisant la « Commune étudiante » comme un « 1789 socio-juvénile ».

La deuxième étape renvoie à ce j’ai appelé « l’héritage impossible » de mai 68. Je parle bien de l’héritage impossible et non de l’événement historique lui-même. C’est ma différence avec Eric Zemmour et d’autres critiques qui ont un aspect « revanchard » : je ne règle pas des comptes avec l’événement historique et les soixante-huitards ne sont pas responsables de tous les maux que nous connaissons aujourd’hui. En France, l’événement mai 68 a été un événement à multiples facettes où ont coexisté la « Commune étudiante », une grève générale qui rappelait les grandes heures du mouvement ouvrier et une prise de parole multiforme qui a été largement vécue comme une véritable libération dans le climat de l’époque. L’événement historique Mai 68 n’appartient à personne, c’est un événement important de l’Histoire de France, et plus globalement des sociétés développées de l’après-guerre qui sont entrées dans une nouvelle phase de leur histoire et ont vu surgir un nouvel acteur : la jeunesse étudiante. Ce que le regretté Paul Yonnet a appelé le « peuple adolescent ». En ce se sens, à l’époque, Edgar Morin est l’un de ceux qui a le mieux perçu la caractère inédit de l’événement en caractérisant la « Commune étudiante » comme un « 1789 socio-juvénile ».

Et en quoi, donc, les suites de Mai 68 ont-elles selon vous transformé notre société, et mené au nouvel individualisme qui vous préoccupe tant ?

J-P LG : Cet « héritage impossible » est présent dans l’événement lui-même, plus précisément au sein de la « Commune étudiante », et il va se développer dans les années de l’après mai. Cet héritage comporte des éléments qui, au terme de tout un parcours de transgression et de désillusion, vont déboucher sur l’avènement d’un individualisme de déliaison et de désaffiliation. Je résumerai schématiquement ce legs en quatre points : l’autonomie érigée en absolu, le rejet de toute forme de pouvoir (forcément synonyme de domination et d’aliénation), la mémoire pénitentielle, et cette idée que l’homme est naturellement bon, que tout le mal vient du pouvoir, des institutions, de la morale… qui pervertissent cette bonté naturelle.

Des années post-soixante-huit à aujourd’hui, les pages sombres de l’histoire française, européenne et occidentale ont été exhumées et mises en exergue dans une logique de règlement de compte qui a conduit à une rupture dans la transmission. La responsabilité précise des « soixante-huitards », à qui l’on a fait porter bien d’autres chapeaux, est liée à cette rupture dans la transmission. Elle est importante et a notamment bouleversé notre rapport à l’enfant, à son éducation, à l’école… En 68, les slogans dénonçaient une société qui méprisait sa jeunesse - « Sois jeune et tais toi ! ». Depuis, c’est « sois jeune et parle ! », car on considère que l’enfant a en lui-même un potentiel de créativité méconnu, et l’on n’est pas loin de penser que tout ce qu’il peut dire est nécessairement salutaire et brillant…

Et s’il ne parle pas, c’est qu’il n’est pas « normal »… Alors, si c’est nécessaire, on pourra consulter les nombreux spécialistes de l’enfance qui ont les moyens psychologiques et pédagogiques de le faire parler… (il rit). C’est l’image inversée de l’enfant de l’ancien monde d’avant 68 qui a débouché sur une nouveau modèle éducatif dont les effets problématiques ont été longtemps masqués ou sous-estimés. À cette « révolution culturelle » va venir s’ajouter le développement du chômage de masse, la conjugaison des deux a produit des effets de déstructuration anthropologique

Selon vous, l’individualiste moderne qui peuple nos sociétés occidentales est un « faux gentil ». Pourtant, à première vue, il a l’air assez sympathique : pacifique, zen, ouverts aux autres cultures… Que lui reprochez-vous ?

J-P LG : J’essaie d’abord de comprendre comment fonctionne un individualisme de type nouveau. Pour le dire de façon schématique : il est très autocentré et sentimental, se vit comme le centre du tout, en ayant tendance à penser que le monde est la prolongation de lui-même. Contrairement aux apparences, il n’est pas si « ouvert » à l’autre qu’il y paraît, considérant celui-ci avant tout selon sa mesure et son bon plaisir, en ayant quelques difficultés à comprendre que le monde est plus compliqué que le schéma binaire des gentils et des méchants. Cet individualisme est gentil avec les gens qui lui ressemblent mais supporte difficilement les contraintes, les échecs, les contradictions et les conflits.

Cette structure de la personnalité est liée à une éducation historiquement inédite où les adultes ont placé les nouvelles générations dans des situations paradoxales. D’un côté, l’enfant a été extrêmement valorisé : depuis des décennies, il est « placé au centre »… Le bambin est considéré comme un génie méconnu à qui l’on offre enfin la possibilité d’épanouir toutes ses potentialités créatrices qui s’affirment comme on ne l’avait jamais vu auparavant ! Tous les enfants – c’est désormais comme une évidence –, sont des poètes qui s’ignorent ; on expose leur moindre gribouillis en les considérant sinon comme une œuvre d’art, du moins comme la preuve tangible de leur créativité… (il rit) D’ailleurs, globalement, les parents ne comprennent pas – de nombreux professeurs au bout du rouleau peuvent en témoigner – que l’aptitude brillante de leur bambin surinvesti par leurs attentes ne soit pas reconnue comme ils estiment qu’elle devrait l’être. En même temps: ces enfants sont abandonnés…

Abandonnés ? Mais vous disiez à l’instant qu’ils étaient surinvestis et mis au centre de tout?

J-P LG : C’est là tout le paradoxe : abandonnés, oui, par des parents qui bien souvent rechignent aux devoirs qu’implique le fait d’avoir un enfant et de l’éduquer, de l’aider et de l’accompagner dans le cheminement qui l’amènera vers l’âge adulte avec l’autorité et les contraintes qui en découlent. Du reste, ils n’ont pas trop le temps de s’en occuper. J’ai connu une féministe à la bonne époque qui disait à son enfant : « Tu ne m’empêcheras pas de vivre ma vie. » Quelle phrase terrible… D’un côté « l’enfant au centre », celui qui est l’objet de toutes les attentions et d’un amour quasi fusionnel, celui qui correspond à l’image fantasmée que s’en font les adultes, celui qu’on montre et qu’on affiche volontiers comme un petit roi, et de l’autre l’enfant contraignant (et agité) qui agace et vient contrarier le désir de vivre sa vie comme on l’entend en toute autonomie. Qu’on ne s’étonne pas alors de rencontrer de plus en plus en plus d’individus imbus d’eux-mêmes et prétentieux, en même temps que très anxieux et fragiles : c’est le résultat d’un profond bouleversement de ce que j’appelle dans mon livre le « nouveau terreau éducatif », lié notamment à la conjugaison de l’« enfant du désir » et de la « culture psy ».

Dans votre livre, vous reprenez et développez la notion que feu votre ami, le sociologue Paul Yonnet, appelait « l’enfant du désir d’enfant » – le fait que l’enfant n’est désormais plus une donnée de la nature, mais le fruit d’un désir (1). Le problème avec ces analyses qui décortiquent les conséquences de ces bouleversements sociologiques, tout comme ceux entrainés par le travail des femmes (qu’Eric Zemmour a quasi décrété catastrophe humanitaire), c’est qu’on ne voit pas toujours quelles conclusions en tirer… Prônez-vous de remettre les femmes aux fourneaux ?, d’interdire la contraception ?

J-P LG : Pas du tout ! Je pense que l’une des grandes luttes du xxe siècle a été celle de la libération des femmes. Je suis très critique vis-à-vis de l’idéologie féministe qui a versé dans le fantasme de la toute puissance dans l’après 68 et continue sous d’autres formes aujourd’hui, mais cela n’implique pas de nier le caractère émancipateur du combat des femmes qui a traversé le siècle et participe de l’individualisme démocratique au bon sens du terme : l’individu s’affirme comme un sujet autonome et responsable et ne se réduit pas au rôle social qu’on entend lui faire jouer. Comme je l’ai dit précédemment, cet individualisme a basculé à un moment donné vers de nouveaux horizons problématiques. Je ne veux pas pour autant revenir à la situation antérieure et je ne crois pas que cela soit possible. Je ne suis pas dans la nostalgie pavlovienne du « c’était mieux avant ». Si vous me permettez cette nuance paradoxale, je suis conservateur au sein même de la modernité et à partir des acquis de la modernité (2), ce qui permet d’examiner le passé en toute liberté en essayant d’en dégager un certain nombre de leçons.

Dans l’ancien type d’éducation, il y avait des violences, l’enfant était vu comme un petit animal à dresser, la famille s’ordonnait autour de la volonté du père, le statut du divorce était dur et l’on ne maîtrisait pas la contraception… Mais il ne suffit pas de dire cela pour être quitte en se donnant bonne conscience alors que les drames familiaux remplissent quotidiennement la rubrique des « faits divers ». Dans le domaine de l’éducation comme dans beaucoup d’autres, nous sommes dans un rapport dépréciatif au passé qui le considère comme ringard sinon barbare. On est dans le simplisme et la caricature. La réalité est beaucoup plus ambivalente : dans l’ancien monde, il y avait certes des aspects problématiques, cela pouvait être dur, injuste, mais les anciens n’étaient pas des « abrutis » ou des « beaufs » comme le gauchisme culturel l’a laissé entendre. Dans mon livre, j’ai voulu précisément mettre en lumière les conceptions différentes de la condition humaine qu’impliquent les anciennes et les nouvelles méthodes d’éducation. Cette mise en perspective de l’ancien et du nouveau monde permet de tirer des leçons. Il ne s’agit pas de croire que l’on pourrait appliquer pareillement les mêmes méthodes qu’auparavant, mais le passé peut être source d’inspiration et de rééquilibrage contre les impasses du nouvel individualisme et de ses méthodes d’éducation.

Quelles sont ces leçons ?

J-P LG : L’éducation était antérieurement liée à une conception pour qui les contraintes, la limite, le tragique étaient considérés comme inhérents à la condition humaine, tout autant que les plaisirs de la vie, la sociabilité et la solidarité. Devenir adulte c’était accepter cette situation au terme de tout un parcours qui distinguait clairement et respectait les différentes étapes de la vie marquées par des rituels qui inséraient progressivement l’enfant dans la collectivité. C’est précisément cette conception qui s’est trouvée mise à mal au profit nom d’une conception nouvelle de l’enfance et de l’adolescence qui a érigé ces étapes spécifiques de la vie en des sortes de modèles culturels de référence. Valoriser les enfants et les adolescents en les considérant d’emblée comme des adultes et des citoyens responsables, c’est non seulement ne pas respecter la singularité de ces étapes de la vie, mais c’est engendrer à terme des « adultes mal finis » et des citoyens irresponsables. Aujourd’hui, il y a un écrasement des différentes étapes au profit d’un enfant qui doit être autonome et quasiment citoyen dès son plus jeune âge. Et qui doit parler comme un adulte à propos de tout et de n’importe quoi. On en voit des traces à la télévision tous les jours, par exemple quand un enfant vante une émission de télévision en appelant les adultes à la regarder ou pire encore dans une publicité insupportable pour Renault où un enfant-singe-savant en costume co-présente les bienfaits d’une voiture électrique avec son homologue adulte… Cette instrumentalisation et cet étalage de l’enfant-singe sont obscènes et dégradants. Les adultes en sont responsables et les enfants victimes. Paul Yonnet a été le premier à mettre en lumière non seulement l’émergence de « l’enfant du désir » mais celui du « peuple adolescent ». Dans la société, la période de l’adolescence avec son intensité et ses comportements transgressifs a été mise en exergue comme le centre de la vie. Cette période transitoire de la vie semble durer de plus en plus longtemps, le chômage des jeunes n’arrange pas les choses et les « adultes mal finis » ont du mal à la quitter.

J-P LG : L’éducation était antérieurement liée à une conception pour qui les contraintes, la limite, le tragique étaient considérés comme inhérents à la condition humaine, tout autant que les plaisirs de la vie, la sociabilité et la solidarité. Devenir adulte c’était accepter cette situation au terme de tout un parcours qui distinguait clairement et respectait les différentes étapes de la vie marquées par des rituels qui inséraient progressivement l’enfant dans la collectivité. C’est précisément cette conception qui s’est trouvée mise à mal au profit nom d’une conception nouvelle de l’enfance et de l’adolescence qui a érigé ces étapes spécifiques de la vie en des sortes de modèles culturels de référence. Valoriser les enfants et les adolescents en les considérant d’emblée comme des adultes et des citoyens responsables, c’est non seulement ne pas respecter la singularité de ces étapes de la vie, mais c’est engendrer à terme des « adultes mal finis » et des citoyens irresponsables. Aujourd’hui, il y a un écrasement des différentes étapes au profit d’un enfant qui doit être autonome et quasiment citoyen dès son plus jeune âge. Et qui doit parler comme un adulte à propos de tout et de n’importe quoi. On en voit des traces à la télévision tous les jours, par exemple quand un enfant vante une émission de télévision en appelant les adultes à la regarder ou pire encore dans une publicité insupportable pour Renault où un enfant-singe-savant en costume co-présente les bienfaits d’une voiture électrique avec son homologue adulte… Cette instrumentalisation et cet étalage de l’enfant-singe sont obscènes et dégradants. Les adultes en sont responsables et les enfants victimes. Paul Yonnet a été le premier à mettre en lumière non seulement l’émergence de « l’enfant du désir » mais celui du « peuple adolescent ». Dans la société, la période de l’adolescence avec son intensité et ses comportements transgressifs a été mise en exergue comme le centre de la vie. Cette période transitoire de la vie semble durer de plus en plus longtemps, le chômage des jeunes n’arrange pas les choses et les « adultes mal finis » ont du mal à la quitter.

Tout ce qui va au delà peut apparaître comme une forme de déchéance, une insertion difficile dans une réalité contraignante et insupportable au regard de ses rêves et des ses désirs de jeunesse. La nostalgie n’est plus ce qu’elle était et les « revivals », pas seulement musicaux, connaissent un succès sans précédent. Et voilà comment vous avez des gens à 70 printemps, qui gratouillent la guitare et qui jouent les Hell’s Angels avec leur couette et leurs boucles d’oreille sur des motos genre Harley Davidson… Je tiens à préciser que j’adore le jazz, le rock, la pop, la chanson française…, sans pour autant me limiter à ces genres musicaux, croire que tout se vaut et que n’existe pas une hiérarchie dans le domaine des œuvres culturelles, la musique classique demeurant pour moi une référence. Ma génération a saturé l’image de la toute puissance de la jeunesse et certains ex-soixante-huitards et quelques-uns de leurs descendants constituent des sortes « d’arrêts sur images » assez pathétiques. Mais l’âge et l’expérience aidant, on peut parvenir à une forme de réflexion et de sagesse qui allie la réflexion critique et la responsabilité. Je ne crois pas que tous les possibles de la vie soient ouverts jusqu’à 80 ans et plus... Le problème est que nombre de médias entretiennent l’illusion de l’éternelle jeunesse et jouent ce jeu à fond. Ils sont dans le jeunisme et dans la fête de la transgression socialement assistée à longueur de temps : le conformisme de l’anticonformisme où règnent les perpétuels adolescents et les nouveaux « m’as-tu-vu ». Nous arrivons au point limite de cette tendance qui s’épuise et finit par lasser les acteurs et les spectateurs de la transgression banalisée, de l’euphorie et de la dérision obligatoires.

Cet écrasement des différents stades ne se fait-il pas au détriment de l’adulte et de sa réflexion d’adulte ? On multiplie les micros-trottoirs de cour de récré sur l’actualité, Le Monde publie même une pleine page d’un dessinateur pour enfants afin d’expliquer la crise des réfugiés. L’arrière pensée étant : « la vérité sort de la bouche des enfants. » Est-ce que l’homme moderne ne se compromet pas dans une sorte de manichéisme enfantin ?

J-P LG : Oui, mais c’est largement un trompe l’œil. En vérité, c’est bien lui-même que l’adulte projette dans l’enfant. Sous prétexte de mettre en valeur le bambin, on nous refourgue l’image de l’enfant tel que nous voudrions qu’il soit. Les enfants sont devenus les miroirs dans lequel les adultes aiment percevoir non seulement une innocence première qu’ils ont perdue, mais une sorte d’adulte autonome en miniature, créateur et citoyen avant l’heure, l’image idéalisée d’eux-mêmes correspondant au modèle social du nouvel air du temps. Ce qui tend à nier le statut d’être infantile et dépendant et a l’avantage de croire que l’on n’aurait pas trop à s’en occuper. Du reste, on confie les enfants une bonne partie du temps à des spécialistes qui entretiennent et reproduisent cette même image de l’enfant autonome et citoyen. C’est en ce sens que, oui, il y a abandon par refus de reconnaître la fragilité de l’enfant et les devoirs que cela implique. Ce fantasme de l’enfant autonome, qui parle comme un adulte, qui a un point de vue sur tout et que l’on va solliciter pour qu’il corresponde à cette image, est une forme d’abandon. On peut résumer ce rapport paradoxal qui allie valorisation et rejet dans le phénomène de « l’enfant ours » courant dans certains milieux : dans les dîners, on va chercher le gamin pour le montrer à ses amis – « regardez comme il est beau et génial » – c’est tout juste si on ne le fait pas jouer du violon –, et puis au bout de quelques minutes : « Écoute maintenant c’est terminé, tu ne nous embêtes plus… » Le paradoxe sous-jacent reste le même : nous aimons intensément notre enfant que nous trouvons formidable et nous tenons à le faire savoir, mais il ne faudrait quand même pas qu’il nous empêche de vivre pleinement notre vie en toute autonomie. Cette situation paradoxale dans laquelle on place l’enfant est inséparable de la difficulté des adultes à devenir adultes, c’est-à-dire à quitter ce stade de la vie qu’est l’adolescence qui valorise l’intensité des sentiments dans le présent, entend passer outre les devoirs et les contraintes, pour qui la vie demeure éternellement ouverte sur tous les possibles. L’amour se doit d’être intense et fusionnel, autrement ce n’est pas vraiment de l’amour, d’où la grande difficulté à l’insérer dans la durée. Alors, à la première désillusion et engueulade, qui ne manquent pas de survenir au fil du temps, on se sépare ou on divorce !

On n’a qu’à revenir au mariage de raison, tant que vous y êtes…

J-P LG : (il rit). Bien sûr que non. L’alliance basée avant tout sur l’amour vaut mieux que les mariages arrangés de l’ancien monde, encore que, dans certains mariages arrangés, l’amour n’était pas toujours absent. Mais les sentiments sont devenus des critères essentiels de l’union, en dehors même de leur inscription dans un ordre généalogique et juridique qui les insère dans un temps long. Soumise à l’hégémonie des sentiments et à leur versatilité, l’union qui se veut authentique s’est en même temps fragilisée, passant facilement de l’amour fusionnel à la haine et au ressentiment, faute d’un décentrement et d’une référence à un ordre institutionnel pouvant permettre un recul salutaire face aux aléas et aux déconvenues d’un moment. Là aussi, le déni fonctionne à plein, tout particulièrement quand les séparations impliquent des enfants : on se rassure tant bien que mal en disant que les séparations et les divorces sont devenus banals et que cela pourrait se passer sans trop de dégâts, quitte à envoyer le ou les enfants chez un psy. Tous ces efforts pour effacer la responsabilité et la culpabilité des parents n’empêchent pas les enfants d’être les premières victimes de la désunion. On touche une différence essentielle entre l’ancien monde et le nouveau : comment l’on construit une famille dans la durée et comment l’institution que constitue le mariage permet de vous décentrer d’une relation duale de type fusionnel et simplement sentimentale, de vous inscrire dans une généalogie, dans un temps long qui tissent le fil des générations.

Comme quelques autres, vous déplorez une « pensée dominante », notamment dans les grands médias. Mais, enfin : entre Alain Finkielkraut, Michel Onfray, Régis Debray, Marcel Gauchet ou encore vous–même, on ne peut pas dire que le « gauchisme culturel » pour reprendre votre notion soit si bien représenté en une des magazines, ni dans les ventes en librairies !

J-P LG : On assiste, c’est vrai, à la fin d’un cycle historique, mais, si j’ose dire celui-ci « n’en finit pas de finir »… Ceux qui sont nés dans la marmite du gauchisme culturel, c’est à dire ceux qui étaient adolescents après mai 68 ont développé une posture d’anticonformiste et d’imprécateur, rejouant la énième version de l’antifascisme, donnant constamment des leçons au peuple qui a voté Front national, avec les résultats que l’on sait. Ce que j’ai appelé le gauchisme culturel (3) a servi de substitut à la crise de la doctrine de la gauche dans les années 1980, à l’heure du mitterrandisme triomphant.