Tyrannie humanitaire: René Guénon et la monstruosité occidentale

Nicolas Bonnal

La civilisation occidentale devient totalement dégoûtante aux yeux du monde et des antisystèmes. Elle déraille sur le plan spirituel, économique, écologique, culturel, sexuel, elle est toujours plus folle et belliqueuse, humanitaire et missionnaire, arrogante et psychopathe. Problème : elle a souvent été comme ça pendant son histoire. Voyez le texte de mon ami Guyénot sur l’esprit de croisade et les réflexions de nos amis russes qui ont remplacé les nazis allemands dans l’esprit des toqués aux affaires euro-américaines.

J’avais déjà écrit un texte sur Guénon et notre civilisation hallucinatoire : dans leur histoire en effet les Occidentaux paraissent souvent sous hypnose. Ils sont hypnotisés par des mots (science, progrès, droits, etc.) par le fric, l’hérésie, la luxure, puis par la mission et par la guerre.

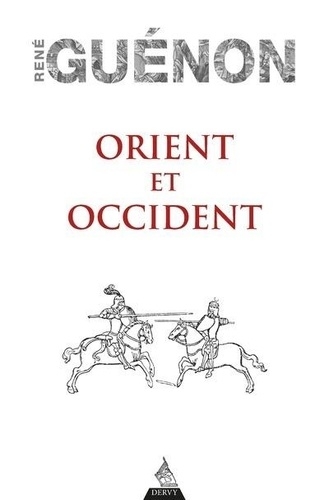

J’ai décidé depuis de rependre le même admirable livre de René Guénon, Orient et Occident (1924) pour tenter de voir avec ce grand traditionaliste ce qui ne va pas depuis si longtemps, et ce qu’il faudrait faire.

J’ai décidé depuis de rependre le même admirable livre de René Guénon, Orient et Occident (1924) pour tenter de voir avec ce grand traditionaliste ce qui ne va pas depuis si longtemps, et ce qu’il faudrait faire.

Guénon est plus optimiste que moi : il écrivait il y a un siècle. Depuis l’Occident et en particulier l’Amérique a conquis le monde par sa technique, son fric et sa technologie, ses images, ses virus et son informatique, ses marottes et sa porcherie. Mais comme on voit enfin se profiler une résistance sur fond d’effondrement voulu et provoqué par un consortium de milliardaires devenus fous et possédés (cf. les dibbouks du folklore juif que citait récemment Howard Kunstler dans un texte hélas incompris), et que cette résistance concerne des pays au profil traditionnel guénonien (Inde, Chine, monde arabe) je me suis dit qu’il serait bon de partager avec mes lecteurs les réflexions de Guénon sur l’anomalie occidentale qui éclate au grand jour au lendemain de la Première Guerre Mondiale. Le texte va être assez long et il serait dommage de s’en lasser trop tôt.

Guénon donc (première partie d’Orient et Occident) :

« La civilisation occidentale moderne apparaît dans l’histoire comme une véritable anomalie : parmi toutes celles qui nous sont connues plus ou moins complètement, cette civilisation est la seule qui se soit développée dans un sens purement matériel, et ce développement monstrueux, dont le début coïncide avec ce qu’on est convenu d’appeler la Renaissance, a été accompagné, comme il devait l’être fatalement, d’une régression intellectuelle correspondante… »

Chez Guénon intellectuel désigne en fait le spirituel théologique, la capacité de parler sérieusement de Dieu et du monde spirituel. A l’époque cela décline déjà (mais en relisant Huizinga, on découvrirait que le quatorzième siècle n’était déjà pas très brillant). Guénon rajoute :

Chez Guénon intellectuel désigne en fait le spirituel théologique, la capacité de parler sérieusement de Dieu et du monde spirituel. A l’époque cela décline déjà (mais en relisant Huizinga, on découvrirait que le quatorzième siècle n’était déjà pas très brillant). Guénon rajoute :

« Nous rappellerons seulement que Descartes a limité l’intelligence à la raison, qu’il a assigné pour unique rôle à ce qu’il croyait pouvoir appeler métaphysique de servir de fondement à la physique, et que cette physique elle-même était essentiellement destinée, dans sa pensée, à préparer la constitution des sciences appliquées, mécanique, médecine et morale, dernier terme du savoir humain tel qu’il le concevait… »

Tout cela se manifeste en Occident, ce côté de l’obscurité, et va se radicaliser avec l’utopie américaine réalisée bien décrite par Boorstyn, Baudrillard ou Watzlawick. Guénon écrit que « mentalement aussi bien que géographiquement, l’Amérique actuelle est vraiment l’« Extrême-Occident » ; et l’Europe suivra, sans aucun doute, si rien ne vient arrêter le déroulement des conséquences impliquées dans le présent état des choses. »

Ensuite le problème important que soulève Guénon est celui de civilisation élue. Cette civilisation occidentale hérétique, scientifique et technique se sent élue (ce qui explique sa violence et l’incroyable interventionnisme US) :

« Mais ce qu’il y a peut-être de plus extraordinaire, c’est la prétention de faire de cette civilisation anormale le type même de toute civilisation, de la regarder comme « la civilisation » par excellence, voire même comme la seule qui mérite ce nom. C’est aussi, comme complément de cette illusion, la croyance au « progrès »

Citant un excellent texte de l’historien Jacques Bainville, Guénon écrit :

« La civilisation, c’était donc le degré de développement et de perfectionnement auquel les nations européennes étaient parvenues au XIXe siècle. Ce terme, compris par tous, bien qu’il ne fût défini par personne, embrassait à la fois le progrès matériel et le progrès moral, l’un portant l’autre, l’un uni à l’autre, inséparables tous deux. »

Nous découvrons (c’est la fameuse théorie de la conspiration conspuée partout et menacée par le néo-totalitarisme ambiant) que l’on nous a menti sur nous (croisades, lune, guerres, épidémies, etc.) ; or Guénon le dit déjà très bien :

Nous découvrons (c’est la fameuse théorie de la conspiration conspuée partout et menacée par le néo-totalitarisme ambiant) que l’on nous a menti sur nous (croisades, lune, guerres, épidémies, etc.) ; or Guénon le dit déjà très bien :

« Il faut convenir que l’histoire des idées permet de faire parfois des constatations assez surprenantes, et de réduire certaines imaginations à leur juste valeur ; elle le permettrait surtout si elle était faite et étudiée comme elle devrait l’être, si elle n’était, comme l’histoire ordinaire d’ailleurs, falsifiée par des interprétations tendancieuses, ou bornée à des travaux de simple érudition, à d’insignifiantes recherches sur des points de détail. L’histoire vraie peut être dangereuse pour certains intérêts politiques ; et on est en droit de se demander si ce n’est pas pour cette raison que certaines méthodes, en ce domaine, sont imposées officiellement à l’exclusion de toutes les autres : consciemment ou non, on écarte a priori tout ce qui permettrait de voir clair en bien des choses, et c’est ainsi que se forme l’« opinion publique ».

Cela ressemble bien à la guerre occulte décrite par Julius Evola dans les Hommes au milieu des ruines. Nietzsche a très bien écrit à ce sujet dans sa deuxième considération actuelle sur l’Histoire : l’historien est un journaliste qui adapte au goût trivial du jour les temps anciens que l’on ne comprend pas ou plus.

Cela ressemble bien à la guerre occulte décrite par Julius Evola dans les Hommes au milieu des ruines. Nietzsche a très bien écrit à ce sujet dans sa deuxième considération actuelle sur l’Histoire : l’historien est un journaliste qui adapte au goût trivial du jour les temps anciens que l’on ne comprend pas ou plus.

On reprend sur la capacité hallucinatoire occidentale :

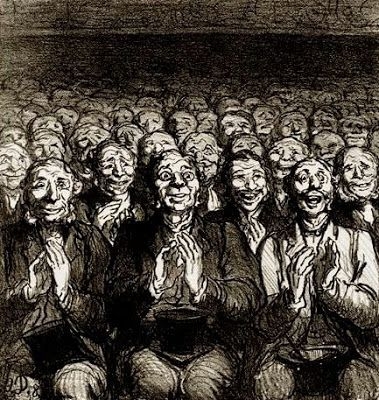

« Certes, « le Progrès » et « la Civilisation », avec des majuscules, cela peut faire un excellent effet dans certaines phrases aussi creuses que déclamatoires, très propres à impressionner la foule pour qui la parole sert moins à exprimer la pensée qu’à suppléer à son absence ; à ce titre, cela joue un rôle des plus importants dans l’arsenal de formules dont les « dirigeants » contemporains se servent pour accomplir la singulière œuvre de suggestion collective sans laquelle la mentalité spécifiquement moderne ne saurait subsister bien longtemps. »

Guénon enfonce plus le clou :

« Sans doute, le pouvoir des mots s’est déjà exercé plus ou moins en d’autres temps que le nôtre ; mais ce dont on n’a pas d’exemple, c’est cette gigantesque hallucination collective par laquelle toute une partie de l’humanité en est arrivée à prendre les plus vaines chimères pour d’incontestables réalités ; et, parmi ces idoles de l’esprit moderne, celles que nous dénonçons présentement sont peut-être les plus pernicieuses de toutes. »

Puis il souligne le caractère moraliste aberrant (Nietzsche parle d’hystérie féminine chez l’Occidentale moderne dans Par-delà le bien et le mal : voyez la septième partie intitulée Nos vertus) qui progresse avec le culte du fric et du profit :

Puis il souligne le caractère moraliste aberrant (Nietzsche parle d’hystérie féminine chez l’Occidentale moderne dans Par-delà le bien et le mal : voyez la septième partie intitulée Nos vertus) qui progresse avec le culte du fric et du profit :

« Développement matériel et intellectualité pure sont vraiment en sens inverse ; qui s’enfonce dans l’un s’éloigne nécessairement de l’autre… »

On bascule dans le sentimentalisme guerrier (Todd en a bien parlé dans Après l’Empire quand il oppose la « femme castratrice américaine » à l’islam) puis dans le « zen emballé sous vide » (Debord) et le mysticisme de drugstore :

« En fait, matérialité et sentimentalité, bien loin de s’opposer, ne peuvent guère aller l’une sans l’autre, et toutes deux acquièrent ensemble leur développement le plus extrême ; nous en avons la preuve en Amérique, où, comme nous avons eu l’occasion de le faire remarquer dans nos études sur le théosophisme et le spiritisme, les pires extravagances « pseudo-mystiques » naissent et se répandent avec une incroyable facilité, en même temps que l’industrialisme et sa passion des « affaires » sont poussés à un degré qui confine à la folie ; quand les choses en sont là, ce n’est plus un équilibre qui s’établit entre les deux tendances, ce sont deux déséquilibres qui s’ajoutent l’un à l’autre et, au lieu de se compenser, s’aggravent mutuellement… »

Dans son livre sur l’impérialisme (livre annoté et cité par Lénine dans l’Impérialisme…), Hobson remarque « l’inconsistance » occidentale. Le caractère américain, brutal et pleurnichard, dans Apocalypse now sous la plume du savant John Milius cela donne : « on les bombardait puis on leur amenait des pansements » et même des missionnaires... Guénon sur la question :

« Ainsi, le « moralisme » de nos contemporains n’est bien que le complément nécessaire de leur matérialisme pratique : et il serait parfaitement illusoire de vouloir exalter l’un au détriment de l’autre, puisque, étant nécessairement solidaires, ils se développent tous deux simultanément et dans le même sens, qui est celui de ce qu’on est convenu d’appeler la « civilisation ».

Guénon qui ne déteste pas Voltaire (il a bien raison, la fin « turco-musulmane » de Candide est un chef-d’œuvre d’intelligence et de vraie tolérance) ajoute :

« D’ailleurs, ce qui est encore beaucoup plus simple, ils s’empressent ordinairement d’oublier la leçon de l’expérience ; tels sont ces rêveurs incorrigibles qui, à chaque nouvelle guerre, ne manquent pas de prophétiser qu’elle sera la dernière. Au fond, la croyance au progrès indéfini n’est que la plus naïve et la plus grossière de toutes les formes de l’« optimisme »

Tout cela nous rapproche d’Audiard et de celui qui ose tout (notion inspirée comme on sait tous par Saint-Thomas d’Aquin…). On sait que l’Occident a gagné sa guerre contre la Russie (vous ne le lui enlèverez pas de la tête) et déjà gagné contre la Chine. Guénon :

« Le monde moderne a proprement renversé les rapports naturels des divers ordres ; encore une fois, amoindrissement de l’ordre intellectuel (et même absence de l’intellectualité pure), exagération de l’ordre matériel et de l’ordre sentimental, tout cela se tient, et c’est tout cela qui fait de la civilisation occidentale actuelle une anomalie, pour ne pas dire une monstruosité. »

L’obsession du changement est subtilement dénoncée : on aurait pu crever en vieux blancs bien tranquilles et fainéants ; mais non, nos élites conduites par Strong ou Kissinger ont voulu nous exterminer et appellent cela un énième changement ; Philippe Muray avec qui j’en avais parlé l’avait bien compris.

« Ce que les Occidentaux appellent progrès, ce n’est pour les Orientaux que changement et instabilité ; et le besoin de changement, si caractéristique de l’époque moderne, est à leurs yeux une marque d’infériorité manifeste : celui qui est parvenu à un état d’équilibre n’éprouve plus ce besoin, de même que celui qui sait ne cherche plus. »

Puis Guénon devient presque trivial (Guénon, trivial ?!) : ce que l’Orient voudrait c’est qu’on lui foute la paix !

Puis Guénon devient presque trivial (Guénon, trivial ?!) : ce que l’Orient voudrait c’est qu’on lui foute la paix !

« Mais qu’on se rassure : rien n’est plus contraire à leur nature que la propagande, et ce sont là des soucis qui leur sont parfaitement étrangers ; sans prêcher la « liberté », ils laissent les autres penser ce qu’ils veulent, et même ce qu’on pense d’eux leur est fort indifférent. Tout ce qu’ils demandent, au fond, c’est qu’on les laisse tranquilles ; mais c’est ce que refusent d’admettre les Occidentaux, qui sont allés les trouver chez eux, il ne faut pas l’oublier, et qui s’y sont comportés de telle façon que les hommes les plus paisibles peuvent à bon droit en être exaspérés ».

A la même époque Bernanos comprend que l’homme égal c’est l’homme pareil (voyez mes textes sur la France – la pauvre ! – contre les robots). Guénon écrit… pareillement :

« L’« égalité » si chère aux Occidentaux se réduit d’ailleurs, dès qu’ils sortent de chez eux, à la seule uniformité ; le reste de ce qu’elle implique n’est pas article d’exportation et ne concerne que les rapports des Occidentaux entre eux, car ils se croient incomparablement supérieurs à tous les autres hommes, parmi lesquels ils ne font guère de distinctions… »

C’est vrai que pour l’Américain et ses mille milliards de dollars de déficit commercial tout devient article d’exportation, même la drogue qui rend zombi.

Chose amusante, l’Occidental exige qu’on l’admire :

« Les Européens ont une si haute opinion de leur science qu’ils en croient le prestige irrésistible, et ils s’imaginent que les autres peuples doivent tomber en admiration devant leurs découvertes les plus insignifiantes… »

A côté de cela notre crétin est repentant et exige d’être remplacé. Guénon explique pourquoi :

« L’orgueil, en réalité, est chose bien occidentale; l’humilité aussi, d’ailleurs, et, si paradoxal que cela puisse sembler, il y a une solidarité assez étroite entre ces deux contraires : c’est un exemple de la dualité qui domine tout l’ordre sentimental, et dont le caractère propre des conceptions morales fournit la preuve la plus éclatante, car les notions de bien et de mal ne sauraient exister que par leur opposition même. En réalité, l’orgueil et l’humilité sont pareillement étrangers et indifférents à la sagesse ».

Les complexes de la personnalité occidentale étaient résumés finalement par la formule de Victor Hugo (génie qui pouvait écrire n’importe quelle ineptie à côté de n’importe quel trait juste) : « je suis une force qui va ! » Guénon :

« Ce changement où il est enfermé et dans lequel il se complaît, dont il n’exige point qu’il le mène à un but quelconque, parce qu’il en est arrivé à l’aimer pour lui-même, c’est là, au fond, ce qu’il appelle « progrès », comme s’il suffisait de marcher dans n’importe quelle direction pour avancer sûrement ; mais avancer vers quoi, il ne songe même pas à se le demander… »

L’Occidental c’est la « recherche » (défense de se moquer de Proust !) :

« Le goût maladif de la recherche, véritable « inquiétude mentale » sans terme et sans issue, se manifeste tout particulièrement dans la philosophie moderne, dont la plus grande partie ne représente qu’une série de problèmes tout artificiels, qui n’existent que parce qu’ils sont mal posés, qui ne naissent et ne subsistent que par des équivoques soigneusement entretenues ; problèmes insolubles à la vérité…

Le maître souligne le péril anglo-saxon (De Maistre et Bonald l’avaient fait déjà, voyez mes textes) :

« C’est chez les peuples anglo-saxons que le « moralisme » sévit avec le maximum d’intensité, et c’est là aussi que le goût de l’action s’affirme sous les formes les plus extrêmes et les plus brutales ; ces deux choses sont donc bien liées l’une à l’autre comme nous l’avons dit. Il y a une singulière ironie dans la conception courante qui représente les Anglais comme un peuple essentiellement attaché à la tradition, et ceux qui pensent ainsi confondent tout simplement tradition avec coutume. »

A l’époque déjà la domination est fragile. Mais en cessant d’être coloniale elle est souvent devenue plus dangereuse (voyez mon texte sur Titus Burckhardt et la tradition marocaine détruite par l’Etat moderne marocain) : l’Etat moderne dénoncé par Jouvenel s’est appliqué partout et il projette partout sa meurtrière matrice totalitaire. Davos et les smart cities sont là pour nous le rappeler comme leur développement durable globalisé aux relents si génocidaires…

« Les Occidentaux, malgré la haute opinion qu’ils ont d’eux-mêmes et de leur civilisation, sentent bien que leur domination sur le reste du monde est loin d’être assurée d’une manière définitive, qu’elle peut être à la merci d’événements qu’il leur est impossible de prévoir et à plus forte raison d’empêcher. »

Guénon sera moins optimiste sur l’Orient traditionnel dans le Règne de la quantité ; et Frithjof Schuon encore beaucoup moins (cf. Burckhardt cité supra).

La folie occidentale n’est pas près de s’interrompre ; sur ce point le maître ne se trompe pas :

« Quoi qu’il en soit de ces prévisions peut-être lointaines, les Occidentaux d’aujourd’hui en sont encore à se persuader que le progrès, ou ce qu’ils appellent ainsi, peut et doit être continu et indéfini ; s’illusionnant plus que jamais sur leur propre compte, ils se sont donné à eux-mêmes la mission de faire pénétrer ce progrès partout, en l’imposant au besoin par la force aux peuples qui ont le tort, impardonnable à leurs yeux, de ne pas l’accepter avec empressement. Cette fureur de propagande, à laquelle nous avons déjà fait allusion, est fort dangereuse pour tout le monde, mais surtout pour les Occidentaux eux-mêmes, qu’elle fait craindre et détester ; l’esprit de conquête n’avait jamais été poussé aussi loin, et surtout il ne s’était jamais déguisé sous ces dehors hypocrites qui sont le propre du « moralisme » moderne. »

Guénon fait une allusion à la faiblesse ontologique de la « race » occidentale :

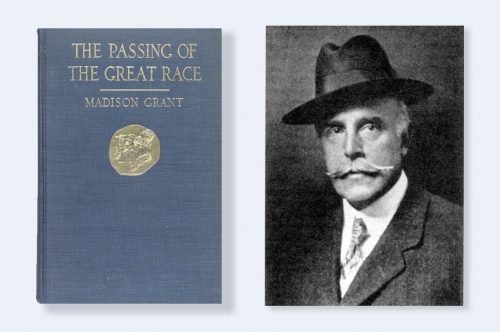

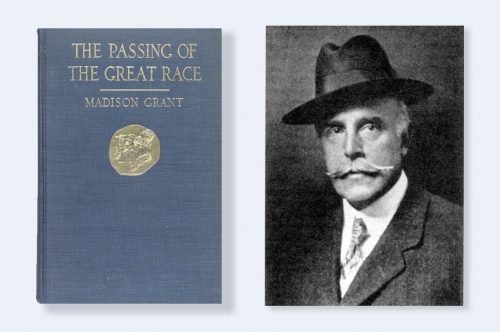

« En effet, les peuples européens, sans doute parce qu’ils sont formés d’éléments hétérogènes et ne constituent pas une race à proprement parler, sont ceux dont les caractères ethniques sont les moins stables et disparaissent le plus rapidement en se mêlant à d’autres races ; partout où il se produit de tels mélanges, c’est toujours l’Occidental qui est absorbé, bien loin de pouvoir absorber les autres. »

Il est confirmé par le penseur raciste Madison Grant qui voit sa presque comique « grande race » péricliter partout à la même époque.

Guénon n’évite pas la question juive, ni la russe, ni l’allemande (qui se posait encore alors !) :

« Il est profondément ridicule de prétendre opposer à l’esprit occidental la mentalité allemande ou même russe, et nous ne savons quel sens les mots peuvent avoir pour ceux qui soutiennent une telle opinion, non plus que pour ceux qui qualifient le bolchevisme d’« asiatique » ; en fait, l’Allemagne est au contraire un des pays où l’esprit occidental est porté à son degré le plus extrême ; et, quant aux Russes, même s’ils ont quelques traits extérieurs des Orientaux, ils en sont aussi éloignés intellectuellement qu’il est possible. Il faut ajouter que, dans l’Occident, nous comprenons aussi le judaïsme, qui n’a jamais exercé d’influence que de ce côté, et dont l’action n’a même peut-être pas été tout à fait étrangère à la formation de la mentalité moderne en général ; et, précisément, le rôle prépondérant joué dans le bolchevisme par les éléments israélites est pour les Orientaux, et surtout pour les Musulmans, un grave motif de se méfier et de se tenir à l’écart ; nous ne parlons pas de quelques agitateurs du type « jeune-turc », qui sont foncièrement antimusulmans, souvent aussi israélites d’origine, et qui n’ont pas la moindre autorité. »

On arrête ici. Malgré toutes ses tares l’Occident a gagné, triomphé des sociétés traditionnelles et imposé son modèle de coursier nihiliste qui semble plus excitant aux foules. L’imposition mondiale de la tyrannie informatique nous montre qu’il sera quasiment impossible d’en sortir, comme je l’annonçais dans la première édition de livre sur Internet. Le contrôle de tout par le totalitarisme numérique mettra tout le monde d’accord. Sauf miracle.

Parmi ces livres, celui sur le théosophisme. Il annonce la belle conspiration mondiale, multiraciale et occultiste sous l’égide anglo-saxonne et en particulier britannique. Ce livre devait attaquer la secte sur le plan spirituel, mais Guénon ne résiste pas dans les derniers chapitres de son livre à dévoiler ce qui se trame derrière la coulisse, comme disait notre bon Disraeli.

Parmi ces livres, celui sur le théosophisme. Il annonce la belle conspiration mondiale, multiraciale et occultiste sous l’égide anglo-saxonne et en particulier britannique. Ce livre devait attaquer la secte sur le plan spirituel, mais Guénon ne résiste pas dans les derniers chapitres de son livre à dévoiler ce qui se trame derrière la coulisse, comme disait notre bon Disraeli.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

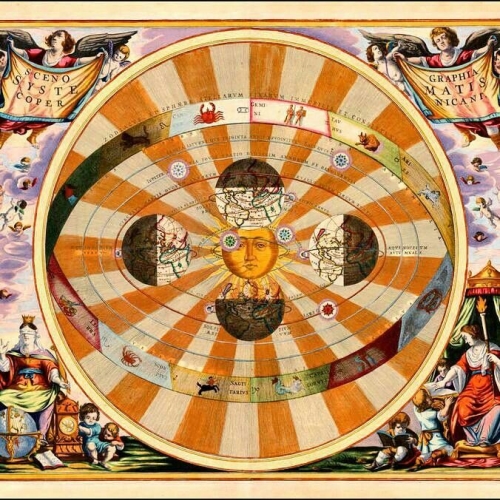

Guénon avait proposé un Manvantara (un cycle complet de l'humanité) de 64.800 ans, le Kali Yuga, l'actuel "âge sombre", s'étendant sur 6480 ans. Georgel a poussé cela plus loin, calculant des dates spécifiques, suggérant initialement que le Kali Yuga avait commencé vers 4450 av. J.-C. et se terminerait en 1999 apr. J.-C., bien qu'il ait par la suite ajusté cela pour proposer l'année 2030 apr. J.-C. dans Le Cycle Judéo-Chrétien (1983).

Guénon avait proposé un Manvantara (un cycle complet de l'humanité) de 64.800 ans, le Kali Yuga, l'actuel "âge sombre", s'étendant sur 6480 ans. Georgel a poussé cela plus loin, calculant des dates spécifiques, suggérant initialement que le Kali Yuga avait commencé vers 4450 av. J.-C. et se terminerait en 1999 apr. J.-C., bien qu'il ait par la suite ajusté cela pour proposer l'année 2030 apr. J.-C. dans Le Cycle Judéo-Chrétien (1983).

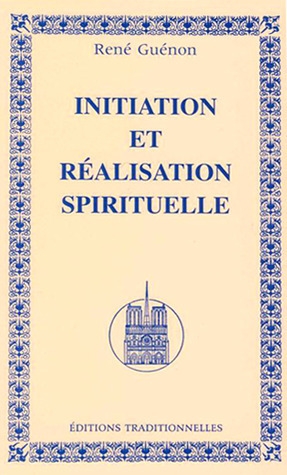

On en vient à Guénon ; lui en veut spécialement à notre classe moyenne (dont nous faisons tous plus ou moins partie) et il défend formidablement le peuple honni des élites actuelles ; il écrit dans Initiation et réalisation spirituelle, XXVIII :

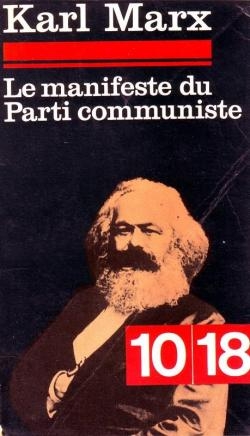

On en vient à Guénon ; lui en veut spécialement à notre classe moyenne (dont nous faisons tous plus ou moins partie) et il défend formidablement le peuple honni des élites actuelles ; il écrit dans Initiation et réalisation spirituelle, XXVIII : Rappelons cette page du Manifeste :

Rappelons cette page du Manifeste :

J’ai décidé depuis de rependre le même admirable livre de René Guénon, Orient et Occident (1924) pour tenter de voir avec ce grand traditionaliste ce qui ne va pas depuis si longtemps, et ce qu’il faudrait faire.

J’ai décidé depuis de rependre le même admirable livre de René Guénon, Orient et Occident (1924) pour tenter de voir avec ce grand traditionaliste ce qui ne va pas depuis si longtemps, et ce qu’il faudrait faire. Chez Guénon intellectuel désigne en fait le spirituel théologique, la capacité de parler sérieusement de Dieu et du monde spirituel. A l’époque cela décline déjà (mais en relisant Huizinga, on découvrirait que le quatorzième siècle n’était déjà pas très brillant). Guénon rajoute :

Chez Guénon intellectuel désigne en fait le spirituel théologique, la capacité de parler sérieusement de Dieu et du monde spirituel. A l’époque cela décline déjà (mais en relisant Huizinga, on découvrirait que le quatorzième siècle n’était déjà pas très brillant). Guénon rajoute : Nous découvrons (c’est la fameuse théorie de la conspiration conspuée partout et menacée par le néo-totalitarisme ambiant) que l’on nous a menti sur nous (croisades, lune, guerres, épidémies, etc.) ; or Guénon le dit déjà très bien :

Nous découvrons (c’est la fameuse théorie de la conspiration conspuée partout et menacée par le néo-totalitarisme ambiant) que l’on nous a menti sur nous (croisades, lune, guerres, épidémies, etc.) ; or Guénon le dit déjà très bien :  Cela ressemble bien à la guerre occulte décrite par Julius Evola dans les Hommes au milieu des ruines. Nietzsche a très bien écrit à ce sujet dans sa deuxième considération actuelle sur l’Histoire : l’historien est un journaliste qui adapte au goût trivial du jour les temps anciens que l’on ne comprend pas ou plus.

Cela ressemble bien à la guerre occulte décrite par Julius Evola dans les Hommes au milieu des ruines. Nietzsche a très bien écrit à ce sujet dans sa deuxième considération actuelle sur l’Histoire : l’historien est un journaliste qui adapte au goût trivial du jour les temps anciens que l’on ne comprend pas ou plus.  Puis il souligne le caractère moraliste aberrant (Nietzsche parle d’hystérie féminine chez l’Occidentale moderne dans Par-delà le bien et le mal : voyez la septième partie intitulée Nos vertus) qui progresse avec le culte du fric et du profit :

Puis il souligne le caractère moraliste aberrant (Nietzsche parle d’hystérie féminine chez l’Occidentale moderne dans Par-delà le bien et le mal : voyez la septième partie intitulée Nos vertus) qui progresse avec le culte du fric et du profit : Puis Guénon devient presque trivial (Guénon, trivial ?!) : ce que l’Orient voudrait c’est qu’on lui foute la paix !

Puis Guénon devient presque trivial (Guénon, trivial ?!) : ce que l’Orient voudrait c’est qu’on lui foute la paix !

Le penseur transalpin n'a pas pleinement compris l'héritage "traditionnel" présent chez Leibniz. Ce dernier, non seulement était un véritable initié, mais avait une connaissance profonde de la scolastique mystique: "cette dernière est, par contre, inconnue de Guénon" (pg. 34). Leibniz, pour cela, n'a pas reculé devant la conception audacieuse de la "pars totale", qui a tant fasciné Goethe, philosophe de la nature. Ceux qui sont présentés ne sont que quelques-uns des thèmes abordés dans le volume. Ils reviennent également dans l'intéressante correspondance privée qui clôt cette précieuse collection. Nous sommes d'accord sur la nécessité de réviser le traditionalisme. Panunzio aurait voulu y parvenir en faisant référence à un "christianisme ésotérique", "johannique". Dans certains passages du volume, un jugement excessivement peu généreux envers l'"hérésie évolienne", considérée comme "luciférienne", est évident.

Le penseur transalpin n'a pas pleinement compris l'héritage "traditionnel" présent chez Leibniz. Ce dernier, non seulement était un véritable initié, mais avait une connaissance profonde de la scolastique mystique: "cette dernière est, par contre, inconnue de Guénon" (pg. 34). Leibniz, pour cela, n'a pas reculé devant la conception audacieuse de la "pars totale", qui a tant fasciné Goethe, philosophe de la nature. Ceux qui sont présentés ne sont que quelques-uns des thèmes abordés dans le volume. Ils reviennent également dans l'intéressante correspondance privée qui clôt cette précieuse collection. Nous sommes d'accord sur la nécessité de réviser le traditionalisme. Panunzio aurait voulu y parvenir en faisant référence à un "christianisme ésotérique", "johannique". Dans certains passages du volume, un jugement excessivement peu généreux envers l'"hérésie évolienne", considérée comme "luciférienne", est évident.

Je redécouvre des pages extraordinaires de Guénon en relisant Orient et Occident. Il y dénonce le caractère fictif de la notion de civilisation ; puis son caractère hallucinatoire à notre civilisation ; enfin son racisme et son intolérance permanentes (sus aux jaunes ou aux musulmans, dont les pays – voyez le classement des pays par meurtre sur Wikipédia – sont les moins violents au monde). Problème : cette anti-civilisation dont les conservateurs se repaissent, est la fois destructrice et suicidaire. Exemple : on détruit des dizaines de pays ou des styles de vie pour se faire plus vite remplacer physiquement (puisque métaphysiquement nous sommes déjà zombis)…

Je redécouvre des pages extraordinaires de Guénon en relisant Orient et Occident. Il y dénonce le caractère fictif de la notion de civilisation ; puis son caractère hallucinatoire à notre civilisation ; enfin son racisme et son intolérance permanentes (sus aux jaunes ou aux musulmans, dont les pays – voyez le classement des pays par meurtre sur Wikipédia – sont les moins violents au monde). Problème : cette anti-civilisation dont les conservateurs se repaissent, est la fois destructrice et suicidaire. Exemple : on détruit des dizaines de pays ou des styles de vie pour se faire plus vite remplacer physiquement (puisque métaphysiquement nous sommes déjà zombis)… La science ne nous sauve en rien, bien au contraire. Autre nom à majuscule, elle sert aussi notre mise en hypnose :

La science ne nous sauve en rien, bien au contraire. Autre nom à majuscule, elle sert aussi notre mise en hypnose : L’hystérie occidentale, européenne ou américaine, est violente et permanente (en ce moment russophobie, Afghanistan, Syrie, Irak, Venezuela, Libye, etc.). Elle repose sur le sentimentalisme ou sur l’humanitarisme :

L’hystérie occidentale, européenne ou américaine, est violente et permanente (en ce moment russophobie, Afghanistan, Syrie, Irak, Venezuela, Libye, etc.). Elle repose sur le sentimentalisme ou sur l’humanitarisme :

René Guénon est naturellement le premier nom traditionaliste à atteindre la Turquie. Le plus ancien document portant son nom remonte à 1938, dans l'intitulé d'un article de journal affirmant: «René Guénon, le philosophe français perdu depuis sept ans a finalement été retrouvé à la célèbre université Al-Azhar au Caire. Tout le monde à Paris est étonné par l’aventure étrange et curieuse du philosophe. » Cependant, cet article s'avère peu pertinent. Les œuvres intellectuelles de Guénon n'atteindront les intellectuels turcs qu'au début des années 80. Cela a commencé par la publication de petits articles dans un magazine conservateur appelé «Résurrection», appartenant à un parti islamo-conservateur qui a ensuite été fermé pour avoir refusé de participer aux élections trois fois d'affilée. À la suite de cette introduction, la traduction de ses livres a été entamé par Nabi Avcı, chroniqueur aux journaux Yeni Şafak, conseiller principal du Premier ministre Erdogan en 2003, ministre de l'Éducation nationale entre 2013-2016, puis ministre de la Culture et Tourisme jusqu'en 2017. Nous constatons déjà que des universitaires et intellectuels particulièrement bien placés ont tenté d'être les «précurseurs» du Traditionalisme en Turquie.

René Guénon est naturellement le premier nom traditionaliste à atteindre la Turquie. Le plus ancien document portant son nom remonte à 1938, dans l'intitulé d'un article de journal affirmant: «René Guénon, le philosophe français perdu depuis sept ans a finalement été retrouvé à la célèbre université Al-Azhar au Caire. Tout le monde à Paris est étonné par l’aventure étrange et curieuse du philosophe. » Cependant, cet article s'avère peu pertinent. Les œuvres intellectuelles de Guénon n'atteindront les intellectuels turcs qu'au début des années 80. Cela a commencé par la publication de petits articles dans un magazine conservateur appelé «Résurrection», appartenant à un parti islamo-conservateur qui a ensuite été fermé pour avoir refusé de participer aux élections trois fois d'affilée. À la suite de cette introduction, la traduction de ses livres a été entamé par Nabi Avcı, chroniqueur aux journaux Yeni Şafak, conseiller principal du Premier ministre Erdogan en 2003, ministre de l'Éducation nationale entre 2013-2016, puis ministre de la Culture et Tourisme jusqu'en 2017. Nous constatons déjà que des universitaires et intellectuels particulièrement bien placés ont tenté d'être les «précurseurs» du Traditionalisme en Turquie.

René Guénon is naturally the first Traditionalist name to reach Turkey. The oldest document bearing his name dates back to 1938, in the heading of a newspaper article stating : « René Guénon, the French philosopher who was lost for seven years has been finally found at the famous Al-Azhar University in Cairo. Everyone in Paris is astonished by the philosopher’s weird and curious adventure. » However, this article proves irrevelant. The intellectual works of Guénon will only reach Turkish intellectuals at the beginning of the 80’s. It began with small articles being published on a conservative magazine called ‘Ressurection’, belonging to an islamo-conservative party that was later closed down for refusing to participate in elections thrice in a row. Following this introduction, the translation of his books were lead off by Nabi Avcı, who was a column writer at Yeni Şafak newsapapers, the chief advisor of Prime Minister Erdogan in 2003, the Minister of National Education between 2013-2016 and then the Minister of Culture and Tourism until 2017. We already notice that peculiarly high placed academicians and intellectuals have tried to be the ‘precursors’ of Traditionalism in Turkey.

René Guénon is naturally the first Traditionalist name to reach Turkey. The oldest document bearing his name dates back to 1938, in the heading of a newspaper article stating : « René Guénon, the French philosopher who was lost for seven years has been finally found at the famous Al-Azhar University in Cairo. Everyone in Paris is astonished by the philosopher’s weird and curious adventure. » However, this article proves irrevelant. The intellectual works of Guénon will only reach Turkish intellectuals at the beginning of the 80’s. It began with small articles being published on a conservative magazine called ‘Ressurection’, belonging to an islamo-conservative party that was later closed down for refusing to participate in elections thrice in a row. Following this introduction, the translation of his books were lead off by Nabi Avcı, who was a column writer at Yeni Şafak newsapapers, the chief advisor of Prime Minister Erdogan in 2003, the Minister of National Education between 2013-2016 and then the Minister of Culture and Tourism until 2017. We already notice that peculiarly high placed academicians and intellectuals have tried to be the ‘precursors’ of Traditionalism in Turkey.

An increased effort can also be noticed in introducing the school of thought to the younger generation. GZT ( the youth section of the Yeni Şafak newspaper we had pointed out earlier, a conservative daily newspaper known for its hardline support of president Erdogan, having close relations with the AKP regime and frequently accused of using excessive hate speech and anti-semitism) has written a thorough and well-researched article about Traditionalism aimed at the younger generation, and has even made a 20 minute YouTube video explaining the legacy of Guénon. This ‘youth gazette’ which, along with Yeni Şafak, belongs to Albayrak Holding, a billion-dollar conglomerate involved in telecommunication, real estate, engine production, textile and paper, has also organised a live stream with Ibrahim Kalin ( the current chief advisor of president Erdogan ) where he harshly criticised modernity and recommanded the young Turkish populations to read Seyyed Hossein Nasr’s ‘Man and Nature’. New articles about Traditionalist writers appear very frequently in youth magazines of many universities ranging from Istanbul to Erzurum. We can therefore observe that, unlike in Europe where it appears as a dissident current, Traditionalism in Turkey can be found intertwined in the ruling class, the place you would least expect it.

An increased effort can also be noticed in introducing the school of thought to the younger generation. GZT ( the youth section of the Yeni Şafak newspaper we had pointed out earlier, a conservative daily newspaper known for its hardline support of president Erdogan, having close relations with the AKP regime and frequently accused of using excessive hate speech and anti-semitism) has written a thorough and well-researched article about Traditionalism aimed at the younger generation, and has even made a 20 minute YouTube video explaining the legacy of Guénon. This ‘youth gazette’ which, along with Yeni Şafak, belongs to Albayrak Holding, a billion-dollar conglomerate involved in telecommunication, real estate, engine production, textile and paper, has also organised a live stream with Ibrahim Kalin ( the current chief advisor of president Erdogan ) where he harshly criticised modernity and recommanded the young Turkish populations to read Seyyed Hossein Nasr’s ‘Man and Nature’. New articles about Traditionalist writers appear very frequently in youth magazines of many universities ranging from Istanbul to Erzurum. We can therefore observe that, unlike in Europe where it appears as a dissident current, Traditionalism in Turkey can be found intertwined in the ruling class, the place you would least expect it. Let us not omit the opposition as well. The strongest opposition to Guénon came from Zübeyir Yetik ( from Erbakan’s Milli Görüş) who consecrated a whole book on critisizing Guénon’s esoteric and ‘suprareligious’ positions, called “Man’s supremacy and Guenonian esoterism”.

Let us not omit the opposition as well. The strongest opposition to Guénon came from Zübeyir Yetik ( from Erbakan’s Milli Görüş) who consecrated a whole book on critisizing Guénon’s esoteric and ‘suprareligious’ positions, called “Man’s supremacy and Guenonian esoterism”. We can easily take notice of the growing attention towards Traditionalism, particularly with arrival of Ernst Jünger on Turkish shelves. Jünger is the most recent thinker who has entered this ongoing ‘intellectual renaissance’ and oddly enough, the first translated book was ‘Gläserne Bienen’ (Glass Bees) in 2019, followed by ‘In Stahlgewittern’ (Storms of Steel) later that year. Thus, it took 99 years for Ernst Jünger to reach a Turkish audience. We can therefore conclude that, Traditionalism is still settling and creating significant intellectual changes in different parts of the world, each in independent contexts and Turkey, is only recently but thoroughly embracing this perennial worldview.

We can easily take notice of the growing attention towards Traditionalism, particularly with arrival of Ernst Jünger on Turkish shelves. Jünger is the most recent thinker who has entered this ongoing ‘intellectual renaissance’ and oddly enough, the first translated book was ‘Gläserne Bienen’ (Glass Bees) in 2019, followed by ‘In Stahlgewittern’ (Storms of Steel) later that year. Thus, it took 99 years for Ernst Jünger to reach a Turkish audience. We can therefore conclude that, Traditionalism is still settling and creating significant intellectual changes in different parts of the world, each in independent contexts and Turkey, is only recently but thoroughly embracing this perennial worldview.

« En nous rapprochant de l’Occident,… le VIe siècle fut le point de départ de la civilisation dite « classique », la seule à laquelle les modernes reconnaissent le caractère « historique », et tout ce qui précède est assez mal connu pour être traité de « légendaire », bien que les découvertes archéologiques récentes ne permettent plus de douter que, du moins, il y eut là une civilisation très réelle ; et nous avons quelques raisons de penser que cette première civilisation hellénique fut beaucoup plus intéressante intellectuellement que celle qui la suivit, et que leurs rapports ne sont pas sans offrir quelque analogie avec ceux qui existent entre l’Europe du moyen âge et l’Europe moderne. »

« En nous rapprochant de l’Occident,… le VIe siècle fut le point de départ de la civilisation dite « classique », la seule à laquelle les modernes reconnaissent le caractère « historique », et tout ce qui précède est assez mal connu pour être traité de « légendaire », bien que les découvertes archéologiques récentes ne permettent plus de douter que, du moins, il y eut là une civilisation très réelle ; et nous avons quelques raisons de penser que cette première civilisation hellénique fut beaucoup plus intéressante intellectuellement que celle qui la suivit, et que leurs rapports ne sont pas sans offrir quelque analogie avec ceux qui existent entre l’Europe du moyen âge et l’Europe moderne. » Et Tchouang-Tseu :

Et Tchouang-Tseu : Le développement intellectuel, administratif et bureaucratique est cause de la décadence. Tchouang-Tseu :

Le développement intellectuel, administratif et bureaucratique est cause de la décadence. Tchouang-Tseu :

Il a évoqué la suggestion comme Gustave Le Bon. Il va même parler d’hypnose, notre René Guénon !

Il a évoqué la suggestion comme Gustave Le Bon. Il va même parler d’hypnose, notre René Guénon ! Le mot haine est important ici, qui reflète cette instabilité ontologique, et qui au nom de l’humanisme justifie toutes les sanctions et toutes les violences guerrières. Guénon ajoute sur l’islamophobie :

Le mot haine est important ici, qui reflète cette instabilité ontologique, et qui au nom de l’humanisme justifie toutes les sanctions et toutes les violences guerrières. Guénon ajoute sur l’islamophobie : Guénon annonce même dans la deuxième partie de son livre le « grand remplacement » de la population occidentale ignoré par les hypnotisés et plastronné par les terrorisés :

Guénon annonce même dans la deuxième partie de son livre le « grand remplacement » de la population occidentale ignoré par les hypnotisés et plastronné par les terrorisés :

Après Guénon se défoule sur la classe moyenne apparue en France à la fin du Moyen Age et si visible déjà au temps de Molière (que ne le lisez-vous en ce sens celui-là !) :

Après Guénon se défoule sur la classe moyenne apparue en France à la fin du Moyen Age et si visible déjà au temps de Molière (que ne le lisez-vous en ce sens celui-là !) : La classe moyenne pense sur tout pareil, et c’est en fonction des médias. Elle a été d’abord terrifiante en Angleterre (lisez Fukuyama) puis en France et dans le monde. Balzac :

La classe moyenne pense sur tout pareil, et c’est en fonction des médias. Elle a été d’abord terrifiante en Angleterre (lisez Fukuyama) puis en France et dans le monde. Balzac :

Guénon rajoute dans une note passionnante :

Guénon rajoute dans une note passionnante :

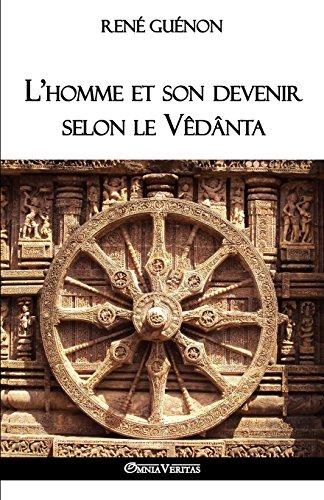

Hélas, une partie non négligeable des livres de René Guénon ne sont plus disponible, notamment ceux édités par les Éditions Traditionnelles. Il fallait donc chiner chez les libraires ou sur le Net afin de trouver, parfois à des prix prohibitifs, certains ouvrages. Mais ça c’était avant, car les éditons Omnia Veritas (1) viennent de rééditer les dix-sept ouvrages majeurs de René Guénon ainsi que quelques recueils posthumes tels Études sur l’hindouisme (2). C’est un véritable plaisir de redécouvre certains travaux de Guénon comme L’erreur spirite (3), Aperçus sur l’ésotérisme chrétien (4) ou L’homme et son devenir selon le Vêdânta (5) pour un rapport qualité/prix plus que correct.

Hélas, une partie non négligeable des livres de René Guénon ne sont plus disponible, notamment ceux édités par les Éditions Traditionnelles. Il fallait donc chiner chez les libraires ou sur le Net afin de trouver, parfois à des prix prohibitifs, certains ouvrages. Mais ça c’était avant, car les éditons Omnia Veritas (1) viennent de rééditer les dix-sept ouvrages majeurs de René Guénon ainsi que quelques recueils posthumes tels Études sur l’hindouisme (2). C’est un véritable plaisir de redécouvre certains travaux de Guénon comme L’erreur spirite (3), Aperçus sur l’ésotérisme chrétien (4) ou L’homme et son devenir selon le Vêdânta (5) pour un rapport qualité/prix plus que correct.

La troisième période, la plus longue, s’étire de 1930 à 1951 et correspond à l’accomplissement doctrinal. Retiré dans la ville du Caire, et bientôt marié à une égyptienne, Guénon a tout le loisir d’affiner les éléments de son système et de préciser plusieurs notions importantes, telles que l’initiation, la réalisation métaphysique, le sens du symbolisme, etc. Tout ce travail aurait peut-être été vain s’il ne s’était constitué autour de lui une petite équipe entièrement dévouée à sa pensée, une revue (Le Voile d’Isis, Études Traditionnelles) qui lui servait de relais avec le monde dit « traditionnel » et, bientôt, des groupes initiatiques qui vont constituer le principal lieu de résonance du système guénonien, aussi bien en théorie qu’en pratique. A ce titre, il faut bien avouer que Guénon a écrit un nouveau chapitre des modalités de la réception des idées, celui de réussir à concilier engagement spirituel et combat (méta)politique.

La troisième période, la plus longue, s’étire de 1930 à 1951 et correspond à l’accomplissement doctrinal. Retiré dans la ville du Caire, et bientôt marié à une égyptienne, Guénon a tout le loisir d’affiner les éléments de son système et de préciser plusieurs notions importantes, telles que l’initiation, la réalisation métaphysique, le sens du symbolisme, etc. Tout ce travail aurait peut-être été vain s’il ne s’était constitué autour de lui une petite équipe entièrement dévouée à sa pensée, une revue (Le Voile d’Isis, Études Traditionnelles) qui lui servait de relais avec le monde dit « traditionnel » et, bientôt, des groupes initiatiques qui vont constituer le principal lieu de résonance du système guénonien, aussi bien en théorie qu’en pratique. A ce titre, il faut bien avouer que Guénon a écrit un nouveau chapitre des modalités de la réception des idées, celui de réussir à concilier engagement spirituel et combat (méta)politique.

Hay un reclamo persistente en Drieu: “Voces falsarias y hueras me han acusado de que mi posición surge de un adaptarme a las formas políticas que se proyectan como victoriosas, en este momento de la guerra y que serían las dominantes en el futuro, todo ello es falso”

Hay un reclamo persistente en Drieu: “Voces falsarias y hueras me han acusado de que mi posición surge de un adaptarme a las formas políticas que se proyectan como victoriosas, en este momento de la guerra y que serían las dominantes en el futuro, todo ello es falso” Sobre el particular apunta Drieu: “Me he convencido de que Guénon anuncia, con el lenguaje cifrado propio de la Tradición sagrada de los pueblos, que se aproxima un cambio drástico en la valoración de los hombres y en el sentido de la vida; en ello he visto a las nuevas fuerzas que se alzan contra los dogmas, al parecer inamovibles, de una civilización basada en el dinero, el materialismo y en formas políticas caducas”.

Sobre el particular apunta Drieu: “Me he convencido de que Guénon anuncia, con el lenguaje cifrado propio de la Tradición sagrada de los pueblos, que se aproxima un cambio drástico en la valoración de los hombres y en el sentido de la vida; en ello he visto a las nuevas fuerzas que se alzan contra los dogmas, al parecer inamovibles, de una civilización basada en el dinero, el materialismo y en formas políticas caducas”.

Sur ces questions, alors que, sur d'autres points, Daniélou émet des réserves sur telle ou telle attitude, ou sur tel écrit de Guénon, l'accord entre les 2 auteurs est total, comme en témoigne cet extrait d'une lettre de R. Guénon à A. Daniélou, en date du 27 août 1947 :

Sur ces questions, alors que, sur d'autres points, Daniélou émet des réserves sur telle ou telle attitude, ou sur tel écrit de Guénon, l'accord entre les 2 auteurs est total, comme en témoigne cet extrait d'une lettre de R. Guénon à A. Daniélou, en date du 27 août 1947 :