Avec les « Printemps arabes », la question du fait révolutionnaire s’est vue posée à nouveaux frais. Suivant une démarche comparatiste, H. Bozarslan et G. Delemestre analysent le lien entre révolution et processus démocratiques, et reviennent sur le rôle des intellectuels dans la dynamique révolutionnaire.

lundi, 26 septembre 2016

Logique des révolutions

Logique des révolutions

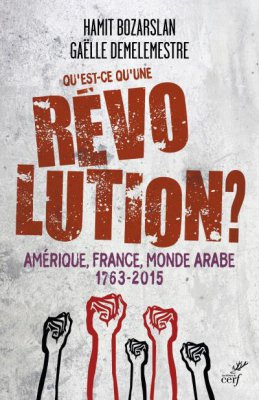

À propos de : Hamit Bozarslan et Gaëlle Demelemestre, Qu’est-ce qu’une révolution ? Amérique, France, Monde Arabe, 1763-2015, Éditions du Cerf.

Recensé : Hamit Bozarslan et Gaëlle Demelemestre, Qu’est-ce qu’une révolution ? Amérique, France, Monde Arabe, 1763-2015, Paris, Éditions du Cerf, 2016, 400 p., 29€.

Recensé : Hamit Bozarslan et Gaëlle Demelemestre, Qu’est-ce qu’une révolution ? Amérique, France, Monde Arabe, 1763-2015, Paris, Éditions du Cerf, 2016, 400 p., 29€.Depuis l’hiver 2010-2011, les soulèvements de populations dans différents pays arabes ont fait couler beaucoup d’encre. Les innombrables travaux sur le sujet ont cherché à comprendre les causes et les circonstances locales des révoltes arabes. Mais ces soulèvements ont surtout montré le besoin de repenser le fait révolutionnaire. Car, en faisant revenir « l’âge des révolutions » sur le devant de l’Histoire, « le Printemps arabe » a remis en cause les anciennes grilles d’analyse. Redéfinir le fait révolutionnaire et créer de nouveaux outils d’analyse à l’aune des soulèvements arabes est justement l’ambition de Qu’est ce qu’une révolution ? de Hamit Bozarslan et Gaëlle Demelemestre.

Dans cet ouvrage, les auteurs poursuivent la réflexion sur les révolutions arabes dans la démarche comparatiste initiée en 2011 par H. Bozarslan et al. dans Passions révolutionnaires [1]. Rédigé pendant le « Printemps » tunisien, ce livre comparait les crises révolutionnaires ayant éclaté au Moyen-Orient au cours du XXe siècle avec d’autres révolutions non occidentales. Pour sa part, Qu’est-ce qu’une révolution ? met les récentes révolutions arabes en parallèle avec les deux références historiques classiques en matière de contestation que sont les révolutions américaine et française. Ce faisant, l’ouvrage explore le rapport entre l’attente d’un changement révolutionnaire et l’idée de démocratie. Cette approche novatrice redonne toute leur place aux revendications démocratiques exprimées au commencement des soulèvements arabes, rappelant les dilemmes qu’ont dû affronter, en leur temps, les révolutionnaires américains et français.

Le concept de « révolution », entre slogan et catégorie scientifique

La première chose que les révoltes arabes ont remise en cause, c’est le terme de « révolution » même. A la fois rigide et polysémique, il ne permettait pas de rendre compte des différentes évolutions des « Printemps arabes ». Le retour des régimes liberticides, l’éclatement de guerres civiles et l’abandon des revendications démocratiques par une grande partie des populations qui ont suivi les contestations étaient loin de correspondre à l’image normative des révolutions [2]. Les nombreuses controverses qui ont accompagné l’usage du terme de « révolution » pour parler des soulèvements arabes illustrent bien la difficulté d’utiliser ce concept, qui fonctionne à la fois comme un slogan, destiné à agir sur la réalité pour la changer, et un terme théorique servant à décrire cette réalité en changement.

La première partie de l’ouvrage d’H. Bozarslan et G. Demelemestre vise à répondre à ces questions afin d’analyser les révolutions au-delà de telles controverses. Ils constatent que les chercheurs sont confrontés à une double exigence. D’une part, ils ont besoin d’« objectiver » la révolution, c’est-à-dire d’essayer de sortir du discours axiologique qui se tient sur elle, afin de la comparer à d’autres mouvements du même type. D’autre part, il leur faut comprendre que cette objectivation peut contredire les dénominations utilisées par les acteurs pour définir leurs expériences. Car, « désigner une expérience (…) comme une révolution, n’est pas un acte neutre : c’est monopoliser le droit de classer et de déclasser ». En effet, « la prétention même d’être une révolution produit des effets de nature révolutionnaire sur une société que le chercheur ne peut négliger » (p. 45-46).

La difficulté d’appréhender une révolution tient également à l’emprise de discours qu’elle engendre sur elle-même, sa propre « philosophie de l’histoire » faisant de la révolution une nécessité historique qui ne pouvait qu’advenir. Vécue comme une lutte eschatologique entre le Bien et le Mal, elle exige du chercheur qu’il se positionne pour ou contre elle. Si cette philosophie de l’histoire empêche d’aborder une révolution d’une manière historique et sociologique, il est également contre-productif de l’écarter de l’analyse. Car, vécue dans la chair de ses acteurs, elle exerce des effets transformateurs sur la société. Dès lors, le chercheur « est obligé de se dédoubler », en adoptant une posture sans « fétichisme, ni rejet » vis-à-vis de la révolution (p. 24-25). De multiples lectures du fait révolutionnaire sont donc proposées : il est analysé à la fois comme une attente, un principe de changement, une rupture historique, un événement universel ancré dans le particulier, et le processus d’institutionnalisation d’un nouvel ordre politique. Ce choix d’une pluralité de lectures est permis par la variation des échelles de temporalité dans lesquelles s’inscrit un fait révolutionnaire. Il est à la fois l’événement, souvent court et dense, qui aboutit au renversement de l’ancien régime ; le processus, souvent laborieux, de négociation d’un nouvel ordre institutionnel ; et une construction historiographique permettant d’insérer une révolution dans une histoire longue (p. 29). Chaque partie de l’ouvrage est, par conséquent, consacrée à une révolution différente traitée sous un aspect particulier.

Deux « passions », révolution et démocratie

Deux « passions », révolution et démocratie

Le fil conducteur de l’ouvrage est l’exploration du rapport entre faits révolutionnaires et attentes démocratiques. Sans établir un lien de causalité entre ces deux « passions » – un lien démenti par nombre de révolutions ayant débouché sur des régimes autoritaires comme en Russie, Chine ou Iran – le livre explore les conditions historiques dans lesquelles ces deux éléments se sont juxtaposés. Très riches et informatives, les parties 2 et 3, rédigées par la philosophe Gaëlle Demelemestre, suivent les débats qui ont accompagné la construction d’un ordre démocratique en Amérique et en France. À travers une comparaison entre les deux mouvements révolutionnaires, l’auteure explique pourquoi ils ont débouché sur différentes façons de concilier pouvoir et libertés individuelles. Les conditions politiques dans lesquelles surviennent les deux révolutions jouent un rôle crucial dans cette différence. Aux États-Unis, la constitution d’une strate sociale active a précédé la création de l’État, permettant d’élever la liberté d’entreprendre au-dessus de tout. En revanche, en France, le legs de la société hiérarchisée était trop important pour permettre à une frange importante de la population d’influer sur les décisions politiques. En suivant une lecture tocquevillienne de la Révolution française, attentive aux continuités entre le nouvel ordre et l’Ancien Régime, l’auteure suggère que cette conjoncture initiale a amené les révolutionnaires français à reprendre la forme unitaire de la souveraineté conçue sous la monarchie. La force de cette analyse est de montrer que c’est par la confrontation à des dilemmes concrets que les révolutionnaires sont parvenus à des solutions politiques. Les idées ne flottent pas dans l’air : elles sont ancrées dans les luttes politiques concrètes que connurent ces deux révolutions.

Ces luttes, toutefois, n’empruntent pas toujours le langage démocratique. Dans le monde arabe, discuté par H. Bozarslan dans la partie 4, l’association entre idée du changement révolutionnaire et attente démocratique a longtemps été l’exception plutôt que la règle. Au cours de l’histoire du Moyen-Orient, pourtant riche en contestations, les révolutions passées justifiaient souvent l’autoritarisme comme formule politique, car il était impensable qu’une société pluraliste et conflictuelle puisse servir de base à l’accomplissement des grands desseins d’indépendance et de développement. De nombreux coups d’État militaires ont secoué les pays arabes, notamment l’Égypte, l’Irak, la Syrie ou la Lybie entre 1952 et 1969. Ils étaient généralement présentés ou vécus comme de véritables révolutions, même après avoir accouché de régimes autoritaires et liberticides. La nature plurielle et conflictuelle des sociétés était perçue comme une menace contre l’unité de la nation, unité indispensable dans la lutte contre les « ennemis » extérieurs aussi bien qu’intérieurs. Ce n’est qu’au tournant des années 2010 que les attentes démocratiques se sont mêlées à l’idée de changement radical, grâce notamment aux nouveaux médias et à l’émergence des sociétés civiles (p. 306). Toutefois, la tension entre deux conceptions antagonistes de la société n’a pas disparu. D’une part, il y a l’idée d’une société organique, vue comme un seul corps allant dans la même direction. D’autre part, la société est perçue comme un magma d’intérêts divers et divergents rendant le compromis et la négociation indispensables. C’est la première conception qui domine aujourd’hui en Égypte où la police, l’armée et d’autres institutions répressives ont pu légitimer leur pouvoir par la demande de sécurité formulée par une grande partie de la société. Cette lecture sociologique fine des processus post-révolutionnaires dans les pays arabes permet de comprendre les facteurs qui ont empêché la démocratisation de l’ordre politique, tels que l’étouffement des protestations publiques et la résilience institutionnelle de l’ancien régime.

Le rôle des idées et des intellectuels

En s’interrogeant sur le rapport entre révolution et démocratie, cet ouvrage s’inscrit dans une réflexion sur le rôle des idées dans une contestation révolutionnaire. Il fait écho, sans s’y référer explicitement, au fameux débat qui a opposé dans les années 1980 T. Skocpol et W. Sewell sur le rôle des Lumières dans le déclenchement de la Révolution française [3]. H. Bozarslan suggère, pour sa part, que « les idées ne font pas la révolution », mais qu’elles sont intériorisées par les acteurs et deviennent alors « attente », « conviction partagée que l’ordre établi n’est pas juste » (p. 58-59).

Ce rôle des idées justifie l’attention portée, dans l’ouvrage, aux intellectuels arabes, qui seraient, selon l’auteur, en partie responsables de l’échec de la démocratisation des sociétés arabes. Contrairement aux intellectuels nord-américains et français, les penseurs arabes n’ont pas élaboré de notions novatrices de citoyenneté permettant à leurs sociétés d’adopter des modèles institutionnels inédits (p. 307). Ni les sciences sociales, qui se sont désintéressées des questions de pouvoir, de citoyenneté et de représentation politique, ni les intellectuels « essayistes », repliés sur la problématique de « la condition arabo-musulmane », n’ont pu remplir une fonction politique semblable à celle des théoriciens révolutionnaires du XVIIIe siècle. Cette carence théorique est selon H. Bozarslan la raison de la différence de fond entre les révolutions arabes et les révolutions américaine et française. Quand ces dernières visaient à transformer la cité, à travers la reconfiguration des rapports entre l’individu, la collectivité et le pouvoir, les révolutions arabes se sont elles limitées à la volonté d’intégrer « la cité bourgeoise » dont le modèle existait déjà ailleurs. Les contraintes idéologiques pesant sur les intellectuels, telles la culture politique arabe, imprégnée de l’idée néo-platonicienne du « roi-philosophe », ou l’emprise de la Raison théologique et de l’imaginaire de la Nation, interdisaient d’accepter le principe d’une société divisée et conflictuelle.

Le rôle des intellectuels dans les révolutions arabes ayant très peu été exploré jusqu’ici, cette analyse offre une contribution particulièrement bienvenue. Toutefois, en n’abordant les intellectuels que sous l’angle des idées qu’ils produisent, elle empêche de saisir les logiques sociales susceptibles d’expliquer l’ambivalence de leurs positionnements face aux insurrections. Étudier ces positionnements dans leur contexte aurait aidé à mieux comprendre pourquoi les intellectuels arabes n’ont pu élaborer qu’une vision restreinte du changement politique, et sont rapidement retombés dans la logique moubarakienne de la polarisation autour de la question islamiste. On observe, en outre, un certain décalage dans le traitement du rôle des idées dans les parties du livre respectivement consacrées aux révolutions américaine et française, et aux soulèvements arabes. Alors que les passages portant sur les premières montrent comment les conceptions théoriques s’élaborent au cours de luttes concrètes, la partie qui analyse les seconds se concentre sur le contexte intellectuel détaché des affrontements politiques, adoptant une approche quelque peu désincarnée des idées. Or, le rapprochement entre les trois cas de révolutions aurait pu être plus poussé, si l’ouvrage avait intégré les débats très intenses qui ont accompagné le processus révolutionnaire en Égypte, par exemple sur le sens de la démocratie (« la démocratie des urnes » vs. « la démocratie de la rue »), ou sur la signification de « la citoyenneté » et de « l’état civil » [4].

En dépit de ces quelques réserves, Qu’est-ce qu’une révolution ? offre une réflexion novatrice et nuancée sur les processus de démocratisation en contextes révolutionnaires. Cet ouvrage donne une vision globale des mouvements révolutionnaires et permet de mieux comprendre leur ancrage dans la philosophie politique.

Pour citer cet article :

Giedre Sabaseviciute, « Logique des révolutions », La Vie des idées , 9 septembre 2016. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/Logique-des-revolutions.html

00:05 Publié dans Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : staséologie, révolution, révolutions, révolution française, révolution américaine, printemps arabes, révolutions arabes, livre, théorie politique, philosophie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 07 juillet 2009

Brzezinski derrière les émeutes en Iran?

Brzezinski derrière les émeutes en Iran?

Par Andrea FAIS

Le récent voyage d’Obama au Proche Orient eut, comme on le sait, un point culminant: son discours tenu en Egypte. Il a été bien mis en évidence par tous les médias du monde: la planète entière a été invitée à y voir un geste d’ouverture au monde musulman, sanctionnant du même coup l’idée d’une discontinuité par rapport au gouvernement Bush. Le temps est plutôt venu de créer indirectement des oppositions dans les pays non alignés sur la politique globale atlantiste, en soutenant les oppositions minoritaires ou historiques. Le pays le premier visé est bien entendu l’Iran des ayatollahs. Le processus a commencé: le Liban est déstabilisé, après les secousses provoquées par l’énorme coalition pro-occidentale qui a réussi à défaire les forces du Hizbollah. Les événements du Liban sont le prélude au projet de déstabiliser l’Iran, après la condamnation “morale” et verbale des résultats des élections récentes. Condamnation et premières effervescences qui suivent un bien étrange attentat, survenu il y a quelques jours dans le Nord de l’Iran et pour lequel trois séditieux ont déjà été condamnés à mort; ils appartenaient à une cellule fondamentaliste sunnite.

Une opération médiatique habile et manipulatrice a bien implanté dans l’opinion publique, dans quasi toutes les têtes, partout sur notre planète, qu’Ahmadinedjad, président iranien selon la légitimité des urnes, était en recul, que la participation d’innombrables jeunes au scrutin avait certainement garanti la victoire du réformiste Moussavi. Rapidement, cette interprétation s’est révélée fausse: ni le haut taux de participation des Iraniens aux élections ni aucun sondage préalable ni aucune projection au début du dépouillement n’étaient là pour confirmer les proclamations délirantes des dissidents pro-occidentaux qui avaient annoncé leur victoire deux heures déjà avant la fermeture des bureaux de vote.

En 2007, Zbigniew Brzezinski, historien et stratège au service de la géopolitique américaine, avait tonné du haut de sa chaire lors d’un colloque de la Commission de la Défense du Sénat américain, en affirmant “qu’à l’évidence les promesses de satisfaire les requêtes (du gouvernement américain) n’avaient pas été tenues, ce qui permettrait de faire endosser à l’Iran la responsabilité de cet échec et, moyennant quelques provocations en Irak ou un attentat terroriste commis aux Etats-Unis mêmes, que l’on attribuerait à l’Iran, on pourrait atteindre un ‘point culminant’ autorisant une action militaire ‘défensive’ des Etats-Unis contre l’Iran”. Ces propos ont abasourdi bon nombre de participants à ce colloque.

De fait, ces propos légitimisent l’idée, pour le gouvernement américain, d’orchestrer un attentat, dont les effets seraient à son avantage. Il pourrait alors manipuler à l’envi les effets de cet attentat dans l’opinion publique, créant ainsi ex nihilo la “licéité” pour toute attaque éventuelle. Ce type de démarche n’est pas nouveau. En observant les agissements de Brzezinski au cours de ces dernières décennies, on se rappellera l’usage qu’il fit du faux dossier anglais visant à démontrer l’existence d’armes non conventionnelles dans l’Irak de Saddam Hussein. Les révélations quant à la fausseté de ce document avait déclenché un scandale et fragilisé le duo Blair/Bush. Il avait affirmé que “le Président était préoccupé du fait que s’il n’y avait pas en Irak d’armes de destruction massive, il aurait fallu inventer d’autres raisons pour justifier l’action guerrière”. Ces propos révèlent implicitement une pratique: celle de construire des “théorèmes ad hoc”. Et que ce genre de pratique n’est pas nouveau.

Brzezinski, Soros et Roathyn, agents premiers de la géo-économie et de la finance mondiale, sont aussi les principaux “sponsors” des campagnes qui ont porté Obama à la présidence, à la suite de scores “historiques”. Ces hommes bougent les pièces de l’échiquier international depuis des décennies. Après avoir créé Al Qaeda de toutes pièces pour nuire à l’Union Soviétique, après avoir financé le terrorisme des indépendantistes tchétchènes pour nuire à Poutine, après avoir organisé avec ses associés, dont quatre fils bien installés dans les arcanes de l’OTAN et des services de renseignements américains, les révolutions démocratiques, dites “orange”, en Ukraine et en Géorgie, le Polonais Brzezinski travaille à l’objectif final: la destruction de la République Islamique d’Iran.

Son livre de 1996, “Le grand échiquier”, avait paru, de prime abord, à la plupart des observateurs, comme un essai délirant sur la politique internationale, relevant de la pure fantaisie bien qu’il ait été considéré comme cynique et impitoyable, dans la mesure où il esquissait un globe de plus en plus américano-centré. Dans son livre, Brzezinski indiquait sur la zone du “cordon eurasien” les points essentiels sur les plans stratégique et énergétique qui garantiraient, s’ils étaient maîtrisés, l’avenir du capitalisme et de ses pays-phares. Ce n’était nullement de la fantaisie: petit à petit, en peu d’années, l’esquisse initiale s’est révélée réalité. Le passage de la ficiton à la réalité épouvante les esprits par sa perfection géométrique. Aujourd’hui en Iran, il faut suivre avec toute la prudence nécessaire les manifestations d’une opposition clairement vaincue par les urnes et la situation “putschiste” qui pourrait en découle: Ahmadinedjad vient de lancer des accusations lourdes, mais légitimes, à l’endroit de la désinformation qui émane des services occidentaux, qui prétendent qu’il y a eu fraude électorale, ce qui est faux, parce qu’ils avaient déjà annoncé, deux mois à l’avance, la victoire de l’opposition sur base de sondages que les faits n’ont pas confirmés.

Les délégations de journalistes néerlandais et espagnols ont été expulsées d’Iran. Les manifestations ont été interdites. Malgré les résultats nettement en faveur du président sortant (plus de 60%), et confirmés comme tels, l’opinion publique mondiale émet encore critiques et doutes, alors qu’elle ne s’est jamais prononcée sur des élections dans des pays qui n’ont aucune institution démocratique, comme l’Arabie Saoudite ou l’Egypte. Ces pays-là n’en ont pas besoin, on ne leur tiendra jamais rigueur de ne pas en avoir: ils ont le privilège d’être des alliés des Etats-Unis. Pour mesurer l’hypocrisie médiatique, il suffit de constater qu’en Italie les critiques n’ont cessé de s’accumuler pour dénoncer le gouvernement de Téhéran et le “trucage” des élections qu’il aurait commis, alors qu’à Rome Khadafi se pavanait sur la scène en entendant les louanges de tous; il n’est pas un modèle de démocrate et sa gestion du pouvoir ne correspond certainement pas à la bonne gouvernance que veulent imposer les Etats-Unis au reste du monde, du moins en théorie. Mais, voilà, Khadafi s’est rapproché de l’Occident, au cours de ces dernières années, et adhère désormais aux principes de la “libre économie”.

On le voit: deux poids, deux mesures. Tandis qu’Ahmadinedjad se plaint devant les médias que des “forces extérieures” sont en train de créer un climat irréel de tensions, le “guide suprême” de la révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei promet qu’une enquête approfondie aura lieu pour vérifier ce qu’il en est vraiment de la fraude électorale. Le candidat “libéral” évincé parle de manière de plus en plus incrédible de cette “fraude électorale”, alors qu’il n’a obtenu que 32% des voix. Jamais aucun organe de presse, jamais aucune institution médiatique n’a évoqué une quelconque impartialité pendant le dépouillement, sauf lui-même, qui s’auto-proclamait vainqueur deux heures avant la fermeture des bureaux de vote, en plein déroulement du scrutin.

Cette arrogance et cette prétention nous apparaissent bien suspectes: qui se cache derrière l’opposition pro-occidentale de Moussavi? Réponse facile: il suffit de tourner le regard vers l’Atlantique.

Andrea FAIS.

(aeticle paru dans le quotidien romain “Rinascita”, 17 juin 2009).

00:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iran, stratégies, révolutions, moyen orient, islam |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook