Par Philippe Grasset

Ex: http://fortune.fdesouche.com/

(…) Dans Notes sur l’impossible “révolution” du 24 septembre 2009, sur dedefensa.org, était exprimée la conviction que les mouve

Honoré Daumier, "L'insurrection" (1860)

ments d’insurrection et de révolte auxquels nous avons l’habitude de nous référer sont définitivement dépassés parce que totalement inefficaces, voire contreproductifs.

Pour diverses raisons exposées dans l’analyse, de tels mouvements sont condamnés par avance s’ils prétendent obtenir directement un résultat décisif correspondant au but d’insurrection de ceux qui l’initient. Pour moi, c’est un fait indiscutable, même si le mouvement parvient à un résultat tangible.

(Résultats tangibles de telles actions, si elles pouvaient avoir lieu ? Soit changer le régime des retraites, soit, plus hypothétiquement, prendre d’assaut le Palais de l’Elysée et habiller Sarko en sans-culotte ou en scout du Secours Catholique ; soit même, pour des Irlandais colériques et qu’on sait être coriaces et courageux, des émeutes insurrectionnelles ne menant qu’au même cul de sac de la prise d’un pouvoir politique dont ils ne sauraient que faire puisque leur pays, comme les autres, n’est qu’un maillon du système et rien d’autre. Le seul cas où une action politique réelle peut donner directement un résultat décisif, par son caractère intrinsèque de psychologie insurrectionnelle réalisant effectivement une attaque contre le cœur de la psychologie du système, c’est l’éclatement de l’Amérique avec la destruction de l’American Dream qui s’ensuit, – perspective qui, soit dit en passant, ne doit pas nous paraître rocambolesque lorsqu’on lit le dernier article de Paul Krugman.)

Cette affirmation de “l’impossibilité d’une révolution” selon le sens classique ne doit certainement pas être prise comme une affirmation désespérée, désenchantée et nihiliste si vous voulez, mais simplement comme la prise en compte du fait que nous sommes dans une époque différente, où les forces en action sont complètement différentes de celles qu’on observait dans l’époque précédente (Epoque psychopolitique et plus du tout géopolitique, où il n’y a plus aucun rapport de cause à effet entre une action politique de rupture violente, même réussie, et un changement décisif du système).

Voilà mon postulat de base, qui s’applique essentiellement dans les pays du bloc occidentaliste-américaniste, – c’est-à-dire dans les seules situation où vous pouvez toucher le système au cœur ; dans ces conditions nouvelles, “toucher au cœur le système” deviendrait alors, plutôt qu’effectivement parvenir à sa destruction d’une façon directe, accélérer puissamment, voire décisivement, son mouvement de destruction interne déjà en cours, du fait de ses propres tares fondamentales.

Je vais tenter d’expliquer les caractères de cette nouvelle situation d’abord, ce qui peut être fait ensuite, comment ce qui peut être fait peut être exploité efficacement, sinon décisivement, enfin.

La psychologie, l’arme de l’insurrection

Je mets en avant bien entendu, avant toute chose, le facteur de la psychologie, qui est complètement essentiel dans mon propos. C’est par lui que tout passe, à cause de la puissance du système de la communication, instauré par le système général mais qui, à cause de ses spécificités contradictoires, joue un “double jeu”, alors que l’autre composante du système général, le système du technologisme, est dans une crise si profonde qu’elle pourrait être qualifiée de terminale, – ce qui est ma conviction.

(Sur ce dernier point, quelques mots… Je me demande chaque jour, chaque heure, chaque minute, comment on peut encore substantiver en termes de capacités politiques et militaristes également efficaces jusqu’à lui prêter un caractère de quasi invincibilité, un système dotée de cette puissante effectivement colossale, qui étouffe littéralement sous l’accumulation de centaines et de centaines de milliards de dollars annuels, qui est incapable de fabriquer un avion de combat [JSF], incapable de prendre une décision contractuelle [KC-X], incapable au bout de neuf ans de comprendre les données fondamentales absolument primaires de la guerre où elle se débat comme dans un pot de mélasse [Afghanistan], etc. Et l’on croirait, par exemple, qu’un excrément bureaucratique de plus [le “concept stratégique de l’OTAN”] irait changer quelque chose, sinon accroître encore le désordre général et la paralysie ossifiée de cette bureaucratie ? Il y a parfois l’impression qu’une telle observation du système par ceux qui professent leur immense aversion pour lui, témoigne également de la part de ces mêmes critiques d’une singulière fascination pour lui, comme une croyance paradoxale dans la magie de ce même système. C’est lui faire bien de l’honneur, et s’en informer fort mal.)

Poursuivons… Donc le système de la communication est un Janus. Il sert le système général mais, également, il le trahit joyeusement dès que les arguments auxquels il est sensible (sensationnalisme, méthodologie de l’effet, etc.) se retrouvent dans des appréciations contestataires du système, non par goût de la trahison mais par goût de l’apparat et de l’effet de ces informations, qui ont alors sa faveur puisqu’elles font marcher la machine (Vous savez, cette remarque désolée que fait parfois tel ou tel président, tel ou tel ministre, aux journalistes, même des journalistes-Pravda ses fidèles alliés : “mais pourquoi mettez-vous toujours l’accent sur les mauvaises nouvelles ?” Pardi, parce que c’est ça qui est “sensationnel”, qui fait marcher le système de la communication, et parce qu’il n’y a rien de mieux que les “mauvaises nouvelles” pour faire marcher le système, et qu’en plus il n’y a plus aujourd’hui que des “mauvaises nouvelles”).

Par conséquent, Janus est de tous les coups, il marche avec son temps (“il n’y a plus aujourd’hui que des mauvaises nouvelles”) et il est ainsi devenu, sans intention délibérée, la plus formidable machine à influencer les psychologies dans le sens de la déstructuration du système.

En répercutant les commentaires alarmistes des serviteurs du système concernant les dangers d’insurrection des populations de notre système pourtant si cajolées de mots ronflants, le système de la communication contribue grandement à créer un climat psychologique insurrectionnel. Mais ce climat n’engendre rien de décisif dans ce qu’on juge être décisif, – l’action “révolutionnaire”, – parce que nul ne sait comment s’insurger efficacement de cette façon-là.

C’est cette idée de cette situation sans précédent, qui renverse complètement les situations connues : hier, tout le monde savait ce que serait une “révolte”, c’est-à-dire par le moyen de la “violence révolutionnaire”, l’inconnue résidant dans le fait qu’on ignorait quand existerait une volonté ou une occasion de la faire ; aujourd’hui, tout le monde admet qu’il existe partout une volonté d’insurrection, l’inconnue résidant dans le fait qu’on ignore quelle forme pourrait et devrait prendre cette insurrection.

Alors, il y a partout des protestations, des manifestations, des initiatives spontanées parfois étranges, qui ne débouchent sur rien de définitif, et l’on s’en désole ; mais l’on n’a pas raison parce qu’elles ont aussi l’effet d’accroître constamment cette tension psychologique insurrectionnelle.

L’essentiel est dans ce bouillonnement psychologique. Prenez le cas d’Eric Cantona (voir le texte du 22 novembre 2010) ; type pas sérieux, Cantona, provocateur, people et ainsi de suite. Ce qui est accessoire en l’espèce – mais d’ailleurs sans préjuger des effets éventuels de cette “initiative spontanée” (retrait massif d’argent des banques), car nous ne sommes pas au bout de nos surprises –, c’est de prendre trop au sérieux la proposition de Cantona, en disant et expliquant “ça marchera”, ou bien “ridicule, ça ne marchera pas”.

Pour l’instant (cette restriction bien comprise), l’analyse de la chose n’a strictement aucun intérêt. Ce qui importe et rien d’autre, c’est la contribution involontaire de Cantona, idole people des foules, à la montée de la tension psychologique insurrectionnelle. On pourrait définir ce que je nomme “psychologie insurrectionnelle”, un exemple très précis et extrême à cet égard, dans un texte de l’écrivain et poète US Linh Dinh, sur OnLineJournal, le 15 novembre 2010.

Première phrase du texte : « Revolt is in the air » [La révolte est dans l'air]. Puis un long catalogue des révoltes qui pourraient avoir lieu aux USA, jusqu’à la sécession, jusqu’aux révoltes armées, etc., mais chaque fois avec l’observation que cela ne se fera pas, parce que la population est trop apathique, les conditions ne s’y prêtent pas, etc. Donc, constat pessimiste, sinon désespérant ?

Et puis cette conclusion, qui contredit tout le reste, – sauf la première phrase : «I have a feeling, however, that we may be nearing the end of being jerked back and forth like this, that even the most insensate and silly among us is about to explode » [J'ai le sentiment, toutefois, que nous pourrions bientôt finir d'être trimballés en avant et en arrière comme cela, que même le plus insensé et stupides d'entre nous est sur le point d'exploser].

…Tout cela conduisait, dans le même texte référencé (sur Cantona), à cette conclusion qui me paraît digne d’intérêt pour cette réflexion : «Peut-être déterminera-t-on finalement, selon l’évolution de ce “climat” de la recherche d’une nouvelle forme de révolte et de la tension psychologique que cela ne cesse de renforcer, que c’est le développement même de ce climat qui est, en soi, la nouvelle forme de la révolte…» (Encore une fois, le mot “révolte” n’aurait pas dû être employé, mais bien celui d’“insurrection”.)

Pour conclure cet aspect de l’analyse par une tentative de chronologie datée, je proposerais l’hypothèse que cette phase d’“insurrection psychologique” où nous sommes entrés est la phase suivante de l’évolution des peuples face à la grande crise de notre système et contre ceux qui servent encore ce système, après ce que je nommerais la phase de “résistance psychologique” qui s’est développée entre les années 2003-2004 et 2008-2009…

Cela correspond par ailleurs, et ceci n’est pas sans rapport avec cela, avec ce que j’estime être, dans l’année que nous terminons, l’entrée dans la phase active de la crise eschatologique du monde, cette crise qui se développe comme un volcan entre en activité vers son éruption, au travers de la pression des crises de l’environnement, des ressources, de la crise climatique, etc.

TINA pour nous aussi

Comment analyser d’une façon générale cette situation dans la perspective de ce qui devrait être fait, sinon de ce qui pourrait être fait ?

Je dirais que le but de l’“insurrection” ne doit pas être, n’est pas de “prendre le pouvoir” (c’est-à-dire le système, bien sûr), mais de “détruire” le pouvoir (le système). Il n’est même pas intéressant de l’“affaiblir” avant de le frapper, ce pouvoir, mais, au contraire, de le frapper pour le détruire alors qu’il est au faîte de sa puissance…

Car il est au faîte de sa puissance et le restera, y compris et surtout en conduisant lui-même son processus d’autodestruction, – plus il est puissant, plus sera puissant son processus d’autodestruction, – cela, à l’ombre d’une autre contradiction qui caractérise sa crise terminale : plus il est puissant, plus il est impuissant.

Mises à part les considérations humanitaires dont on connaît l’illusoire vertu et la grandiose inutilité, je dirais que le cynique qui veut la peau du système ne comprendrait pas une seconde ceux qui, se disant eux-mêmes adversaires du système, réclament à grands cris et espèrent ardemment le retrait américaniste d’Afghanistan, même pour les meilleurs motifs du monde.

Que l’OTAN et l’U.S. Army y restent, en Afghanistan, qu’elles y déploient toute leur puissance, tant il est évident qu’elles sont en train de se dévorer elles-mêmes, en aggravant chaque jour leur crise structurelle et la crise psychologique de ceux qui ordonnent et conduisent cette guerre sans but, sans motifs, sans commencement ni fin, sans rien du tout sinon la destruction de soi-même.

Et tout cela doit bien être compris pour ce qui est, au risque de me répéter, pour bien embrasser le caractère complètement inédit de cette situation…

Il n’y a là-dedans ni affrontement classique, ni une sorte de “guerre civile” au sens où nous l’entendons, ni “révolte” justement, comme j’en indiquais la définition au sens classique. Il y a une “attaque” qui est un mélange de pression psychologique et d’action désordonnée suscitées par cette pression psychologique et l’accentuant en retour, – et là, effectivement, nous abordons le champ de l’action qui est possible aujourd’hui, à la place des mouvements “révolutionnaires” classiques et totalement discrédités.

Cette attaque par la “pression psychologique insurrectionnelle” touche le système (ses représentants mais lui-même en tant qu’entité, dirait-on) dans sa propre psychologie, affaiblit cette psychologie dans le sens du déséquilibre, avec toutes les fautes qui en découlent, ce qui accélère effectivement le retournement de sa propre immense puissance contre lui-même.

En attaquant “le pouvoir” (le système), vous attaquez le système, comme l’indiquent justement les parenthèses ; vous n’attaquez pas des hommes mais un système (anthropotechnique si vous voulez, mais aussi bien anthropotechnocratique, etc.), dont j’ai déjà dit ma conviction qu’il évolue de façon absolument autonome, hors de tout contrôle humain, mais au contraire en entretenant une servitude humaine à son avantage, dont celle des dirigeants politiques est une des formes les plus actives.

Ce dernier point indique qu’à la limite, mais une limite qui prend de plus en plus d’importance dans le contexte, l’insurrection réclamée, qui est d’abord une “insurrection psychologique” manifestée par une tension grandissante, doit aussi, et peut-être d’abord, avoir comme objectif naturel de son influence, dans ce cas définie presque comme bienveillante, la psychologie des directions et élites politiques, comme pour venir à leur secours.

Dans cette situation extraordinaire et, contrairement à tous les dogmes et théories sur l’influence, la manipulation, etc., les dernières psychologies “sous influence” de la manipulation du système sont celles des directions et élites politiques, nullement celles des populations. Ces directions et élites politiques sont beaucoup plus prisonnières par auto conditionnement (virtualisme), par aveuglement ou par dérangement psychologique, que complices conscientes et cyniques.

La pression de l’“insurrection psychologique” des peuples doit agir sur elles pour affaiblir leur “dépendance” psychologique du système, pour subvertir leur démarche de soumission et leur position d’asservissement, – en vérité, et j’ironise à peine, pour les libérer, rien de moins…

Pour cette sorte d’action, dont la composante psychologique est essentielle, il faut des mouvements confus, incompréhensibles, parce que justement ces mouvements constituent une force psychologique insurrectionnelle brute semeuse de troubles sans fin dans les psychologies prisonnières du système, qui croient encore à la bonne ordonnance du système, qui craignent le désordre par dessus tout, et ce désordre commençant par la confusion psychologique.

Le seul but, – inconscient, bien plus que conscient, sans aucun doute, – de cette sorte d’action de ces “mouvements confus” est effectivement de “détruire” le pouvoir (le système) ; ces actions ont un aspect nihiliste qui se reflète dans leur confusion, mais ce nihilisme agit comme un contre feu, contre le nihilisme institutionnalisée du système, et elles acquièrent par logique contradictoire un aspect structurant antisystème extrêmement positif… Tout cela, comme vous le constatez, se déroule toujours dans le champ de la psychologie.

Bien entendu, il y a l’exemple de Tea Party. Ne nous lamentons pas si nous ne comprenons pas vraiment le but de Tea Party, bien au contraire ; surtout, surtout, il faut éviter tout jugement idéologique, de celui qu’affectionnent les vieilles lunes de notre establishment progressiste qui se donnent encore la sensation d’exister comme dans les belles années du XXème siècle, autour de la Deuxième Guerre mondiale, en agitant l’épouvantail de l’extrême droite et du “populisme”.

Politiquement, Tea Party c’est tout et rien, et c’est n’importe quoi, – et c’est tant mieux ; c’est, par contre, l’archétype du mouvement né d’une “psychologie insurrectionnelle”, qui doit être considéré pour cette dynamique, cette pression de l’insurrection psychologique qu’il fabrique et nullement pour ses motifs confus… L’on conviendra que tout cela n’est pas sans résultats, et quels résultats quand on voit l’évolution vertigineuse de la panique du système washingtonien.

Depuis le 2 novembre, l’establishment washingtonien ne cesse de grossir Tea Party, son action, son influence, bien plus que ne le justifieraient ses résultats aux élections. On construit à partir de lui des monstres qu’on pensait impossibles à Washington, comme l’annonce d’une aile “neo-isolationniste” au sein du parti républicain, laquelle, à force d’annonces et d’avertissements répétés, finit par exister vraiment.

On envisage des réductions dans le budget de la défense et Paul Krugman nous annonce un affrontement politique de rupture à Washington pour le printemps prochain, où Tea Party ne laissera sa place à personne. C’est cela, “détruire” le pouvoir (le système), le forcer à fabriquer lui-même, dans sa toute puissance, les monstres qu’il abomine et qui vont le dévorer. Et le moteur de tout cela, c’est bien la perception d’une irrésistible tension psychologique insurrectionnelle.

Enfin, dira-t-on en pianotant nerveusement sur la table, devant son écran d’ordinateur, lisant ce texte, où tout cela va-t-il mener ? L’esprit et la raison ne peuvent se départir de leur passion pour l’organisation du monde qui soit à leur mesure, où ils tiennent une place essentielle, dont ils peuvent proclamer la gloire à leur avantage… Bien entendu, la question est hors de propos. Pour l’instant on frappe, on frappe et on frappe encore, et l’on frappe principalement par cette pression psychologique insurrectionnelle…

Et le système fait le reste devant cette pression qu’il ne comprend pas mais qui l’enserre, il transforme son immense et invincible puissance en une force contre lui-même par des réactions stupides, absurdes, des maladresses extraordinaires.

Vous dites que le système est très, peut-être trop puissant ? Qui a parlé de le vaincre sur son terrain ? Surtout pas, il faut retourner contre lui, comme un gant, sa puissance énorme, comme le recommande l’honorable Sun tzi. Il s’effondrera ; d’ailleurs, cela est en cours, l’effondrement…

Et après ? Quel monde organiser? Oh, quelle ambition est-ce là… Laissez donc la montagne de fromage pourri et les murs de Jericho s’écrouler avant d’envisager ce qu’on peut mettre à la place, – non, pardon, avant d’envisager ce qui se mettra en place, de soi-même et irrésistiblement, par la grâce de forces puissantes.

Par cette formule, je veux avancer ceci : si l’hypothèse se vérifie et si la “pression psychologique insurrectionnelle” parvient effectivement à participer, sinon décisivement du moins considérablement, à la déstabilisation et à la déstructuration du système jusqu’à son effondrement, c’est que des forces fondamentales, supérieures à nous, auront évidemment favorisé cette issue qui n’est pas de l’empire de la raison, mais plutôt suggérée par l’intuition ; ces forces resteront présentes pour l’étape d’après la Chute et joueront leur rôle, fondamental à mesure…

Pour ce qui nous concerne, pour l’immédiat, nous autres brillants sapiens de l’espèce vulgum pecus, nous n’avons, à l’image du système, que la perspective TINA (There Is No Alternative) ; mais cela, dans une position de contre force, contre le système, car il n’y a pour nous pas d’alternative à la concentration de toutes nos forces dans le but ardent de la destruction d’un tel système, cette “source de tous les maux” dont l’unique but est aujourd’hui la destruction du monde.

Les sapiens revenus sur terre, à leur place, dans le chaos qu’ils ont tant contribué à créer, sont des acteurs parmi d’autres, et pas les plus grandioses, – certainement nous sommes cela, avec une bonne cure d’humilité à suivre, considérant le monstre extraordinaire que notre “génie” pleinement exprimé dans la modernité a contribué à créer.

Qu’ils s’en tiennent, les sapiens, à ce rôle qui n’est pas sans beauté ni dignité, comme l’est l’humilité devant l’ébranlement du monde dont nous ne tenons plus les fils. Ainsi bien compris, ce rôle n’est pas inutile.

Dedefensa

As it turns out, and as many readers probably already know, the Marxist revolutions in the East succeeded in many places thanks to the ample funds supplied to them—consciously and voluntarily—by finance-capitalists in the West.

As it turns out, and as many readers probably already know, the Marxist revolutions in the East succeeded in many places thanks to the ample funds supplied to them—consciously and voluntarily—by finance-capitalists in the West.

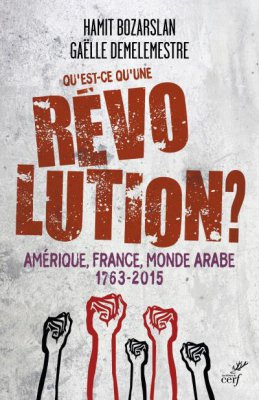

Recensé : Hamit Bozarslan et Gaëlle Demelemestre,

Recensé : Hamit Bozarslan et Gaëlle Demelemestre,

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Hoe revoluties ontstaan, is een vraag die men zich al heel lang stelt. De actualiteit van de zogenaamde Arabische Lente in 2011 heeft ondertussen geleerd dat er geen antwoorden bestaan, die het fenomeen op zich volledig verklaren. Maar het Franse tijdschrift, La Nouvelle Revue d’Histoire, fraai uitgegevendoor Dominique Venner en één van de beste van zijn soort, heeft het nodig gevonden om hieraan een dossier te wijden. Een dossier dat net op tijd komt, want net rond deze periode werd ook het hoofdwerk van José Ortega y Gasset , La Rebelion De Las Masas (vertaal in het Nederlands als De Opstand der Horden, verschenen bij Nijgh & Van Ditmar met ISBN-nummer 9789023655671) opnieuw in het Frans uitgegeven.

Hoe revoluties ontstaan, is een vraag die men zich al heel lang stelt. De actualiteit van de zogenaamde Arabische Lente in 2011 heeft ondertussen geleerd dat er geen antwoorden bestaan, die het fenomeen op zich volledig verklaren. Maar het Franse tijdschrift, La Nouvelle Revue d’Histoire, fraai uitgegevendoor Dominique Venner en één van de beste van zijn soort, heeft het nodig gevonden om hieraan een dossier te wijden. Een dossier dat net op tijd komt, want net rond deze periode werd ook het hoofdwerk van José Ortega y Gasset , La Rebelion De Las Masas (vertaal in het Nederlands als De Opstand der Horden, verschenen bij Nijgh & Van Ditmar met ISBN-nummer 9789023655671) opnieuw in het Frans uitgegeven. onderwijs zichenorm en zorgden democratische rechten ervoor dat een ongekende situatie ontstond. Voor de eerste keer in de geschiedenis “oefenden individuen, die onverschillig stonden tegenover verleden en toekomst, die geen bijzondere ambitie of passie hadden, het recht uit om het lot van de wereld in een bepaalde richting te sturen” (Jean Michel Baldassari, pag. 35).

onderwijs zichenorm en zorgden democratische rechten ervoor dat een ongekende situatie ontstond. Voor de eerste keer in de geschiedenis “oefenden individuen, die onverschillig stonden tegenover verleden en toekomst, die geen bijzondere ambitie of passie hadden, het recht uit om het lot van de wereld in een bepaalde richting te sturen” (Jean Michel Baldassari, pag. 35). Hannah Arendt, die in haar De oorsprong van het totalitarisme het spiritueel ontworteld individu beschrijft datzeer gevoelig is voor collectivistische avonturen, zo vreest ook Ortega y Gasset de irrationele kracht van massa. Hij stond dus eerder afkerig van het Italië van Mussolini, maar was bovenal een anticommunist.

Hannah Arendt, die in haar De oorsprong van het totalitarisme het spiritueel ontworteld individu beschrijft datzeer gevoelig is voor collectivistische avonturen, zo vreest ook Ortega y Gasset de irrationele kracht van massa. Hij stond dus eerder afkerig van het Italië van Mussolini, maar was bovenal een anticommunist.

Une critique politique de la révolution et de l’esprit révolutionnaire est souvent à courte vue. Le phénomène de la révolution est multiforme. La révolution peut être violente comme celles de Robespierre ou de Lénine. Elle peut aussi se dérouler sans violence apparente mais bouleverser la société en profondeur. Les Canadiens parlent de « la révolution silencieuse » des années soixante où la pratique religieuse a diminué, le taux de natalité s’est effondré, la délinquance a augmenté, etc… On a bien eu dans les années 68 comme on dit en France, une sorte de révolution dans les mœurs (au sens large) qui a été reprise notamment par le parti socialiste et qui n’a pas fini d’avoir de l’influence, y compris sur la vie politique.

Une critique politique de la révolution et de l’esprit révolutionnaire est souvent à courte vue. Le phénomène de la révolution est multiforme. La révolution peut être violente comme celles de Robespierre ou de Lénine. Elle peut aussi se dérouler sans violence apparente mais bouleverser la société en profondeur. Les Canadiens parlent de « la révolution silencieuse » des années soixante où la pratique religieuse a diminué, le taux de natalité s’est effondré, la délinquance a augmenté, etc… On a bien eu dans les années 68 comme on dit en France, une sorte de révolution dans les mœurs (au sens large) qui a été reprise notamment par le parti socialiste et qui n’a pas fini d’avoir de l’influence, y compris sur la vie politique.