Il serait parfaitement inconséquent de restreindre le dandysme – né en Angleterre au XVIIe siècle et dont l’âge d’or pourrait se situer entre les XVIIIe et XIXe siècles – à une simple mode vestimentaire maniériste reconnue pour sa préciosité. Bien plus, il faut y voir l’expression d’une identité paradoxale, d’un attribut psychologique. Entre vice et vertu, grandeur aristocratique et décrépitude, la singulière ambivalence du dandy promet un portrait riche en enseignements.

Il serait parfaitement inconséquent de restreindre le dandysme – né en Angleterre au XVIIe siècle et dont l’âge d’or pourrait se situer entre les XVIIIe et XIXe siècles – à une simple mode vestimentaire maniériste reconnue pour sa préciosité. Bien plus, il faut y voir l’expression d’une identité paradoxale, d’un attribut psychologique. Entre vice et vertu, grandeur aristocratique et décrépitude, la singulière ambivalence du dandy promet un portrait riche en enseignements.

Le dandysme ramasse, selon le mot d’Oscar Wilde, « toute la passion romantique et toute la perfection de l’esprit grec » au service d’une « grandeur sans convictions » pour reprendre le très élégant titre d’un Essai sur le dandysme écrit par Marie-Christine Natta. Il y a, en effet, de la grandeur chez le dandy, de la noblesse d’âme, le sens de la distinction et la culture de l’excellence : une sonorité aristocratique vibrante. Si le dandysme a effectivement vu le jour sous la restauration de la monarchie anglaise, sa matrice procède d’une dilection plus ou moins palpable, à cette époque, pour les mœurs française (en rupture avec le puritanisme), et particulièrement pour l’aspect frivole d’une noblesse de cour délaissant la dévotion, autrement plus grave, d’une certaine noblesse de robe. Pourtant, le dandy est grave également, d’une gravité presque cénobitique aux relents tragiques.

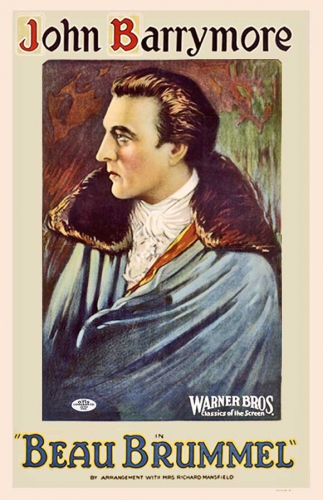

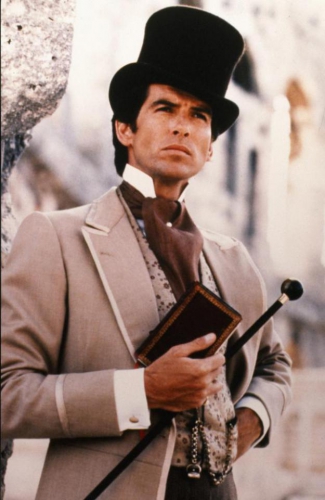

Chez George Brummell – père des dandys – la coquetterie s’impose sans rémission mais, aussi et surtout, sans se fourvoyer dans l’excentricité. L’excentrique est bien trop outré pour satisfaire cette légèreté mêlée d’aplomb propre au dandy anglais. « pour être bien mis, il ne faut pas être remarqué », voici en quelques mots « l’axiome de toilette » brummellien. L’élégance n’est pas autre chose que l’art de la discrétion. Il faut se faire remarquer, se distinguer par son originalité vestimentaire et verbale, sans trop bousculer l’ordre établi. En effet le dandy, à l’inverse de l’excentrique, défie la règle (le communément admis) sans jamais l’outrepasser ; son oisiveté n’a pas d’autre fond qu’une promotion de l’indépendance : « absorbé par le culte de lui-même, il n’a rien à donner et rien à recevoir » (Marie-Christine Natta). S’il a besoin des autres par vanité, il ne peut réellement les aimer par crainte d’une dépendance affective, et le travail bourgeois l’obligerait à courber l’échine devant la crasse utilitaire – chose douloureuse pour qui a fait de sa vie une œuvre d’art, autrement dit l’éloge de l’inutile.

Barbey d’Aurevilly insiste lui aussi sur ce culte de l’indépendance qu’il relève chez le beau Brummell : « son indolence ne lui permettait pas d’avoir de la verve, parce qu’avoir de la verve, c’est se passionner ; se passionner, c’est tenir à quelque chose, et tenir à quelque chose, c’est se montrer inférieur » (en effet, Brummell préférait conserver la distance par le mordant du « trait d’esprit »). Il s’ensuit assez logiquement un mépris de l’argent dans sa conception bourgeoise, à savoir celle d’une vie assise sur le confort matériel et moral. Tout au contraire, si le dandy convoite un tel bien c’est uniquement « parce que l’argent est indispensable aux gens qui se font un culte de leurs passions » sans jamais aspirer « à l’argent comme à une chose essentielle ; un crédit indéfini pourrait lui suffire ; il abandonne cette grossière passion aux mortels vulgaires » (Baudelaire, Le peintre et la vie moderne). Il n’est ni un homme d’action, ni un homme de pouvoir ; si il agit « il choisira de préférence les causes perdues » (On pense à Lord Byron dans sa lutte mortelle au côté des insurgés grecs) : « elles ont l’avantage de ne pas rallier les foules » (Marie-Christine Natta). Le dandy aime déplaire, s’évertue à s’éloigner du commun ; non par devoir mais pour plaire davantage en suscitant l’incompréhension.

Au fond, le dandysme nous apparaît comme un « résidu » aristocratique, non seulement en décalage avec l’époque et ses valeurs bourgeoises, mais également déchiré entre la volatilité de ses mœurs et la noblesse de sa prestance. Il se pose, en réalité, comme une réaction déviante de type aristocratique. Réaction déviante en un point fondamental : le remplacement du Bien par le Beau ou le passage d’une distinction assise sur l’excellence éthique à une distinction fondée sur une singularité d’ordre esthétique ; mais réaction également conforme à son origine noble par le rejet massif de la laideur utilitaire et de l’« hédonisme vulgaire », c’est-à-dire un hédonisme qui ne serait pas corrigé par un versant ascétique et impérieux. Illustration d’une grandeur sans conviction, autrement dit d’un esprit aristocratique n’ayant plus que son ego comme objet – réclusion dans la présence intemporelle à soi comme œuvre d’art (en faisant de l’art un moyen d’expression ou d’invention). Toute la particularité du dandy réside dans la grandeur d’une âme en quête de perfectionnement et de rigueur (rigueur sportive pour les dandy anglais comme Lord Seymour ou Byron ; discipline dans l’art de la toilette, dans la perfection plastique poussée à un rare degré d’exigence et dans la création artistique ou littéraire – une esthétique de l’esprit) dissipée par des mœurs déviantes, soit par excès d’austérité, soit par une trop grande légèreté (le libertinage de Byron ou de Wilde par exemple, la chasteté de Baudelaire, les dettes de jeu et les excès de boissons alcoolisées chez Brummell, etc). En somme, il s’agit d’une « forme dégradée de l’ascèse ». Le dandy recrée la soumission à partir de lui-même sous les traits incertains d’une transcendance déchue au service de l’artifice. Une grandeur sans conviction : une hauteur sans Dieu ou la hauteur toute relative de l’homme-Dieu. Le but du dandy, nous dit Camus, « n’était alors que d’égaler Dieu, et de se maintenir à son niveau » ; « l’art est sa morale ».

Aussi est-il souvent perméable à la contagion vertigineuse des sentiments – esquisse du caractère douloureusement vulnérable de l’homme reclus. Stoïque, il ne connaît pas la reddition d’un moi presque déifié ; il est beau d’une beauté crépusculaire, celle de l’astre déclinant, « superbe, sans chaleur et plein de mélancolie » selon l’émouvante expression de Baudelaire (Le peintre de la vie moderne). La beauté d’une aristocratie tombante ; non pas le déchirement d’un drame mais la grandeur altière d’une certaine forme de résignation tragique : « un dandy peut-être un homme blasé, peut-être un homme souffrant ; mais, dans ce dernier cas, il sourira comme le Lacédémonien sous la morsure du renard ». Un cœur tragique comme celui de la jeune Germaine décrit par Georges Bernanos (Sous le soleil de Satan) : « Tel semblait né pour une vie paisible, qu’un destin tragique attend. Fait surprenant, dit-on, imprévisible… Mais les faits ne sont rien : le tragique était dans son cœur ». Si le dandy est beau c’est parce qu’il est tragique (ou l’inverse) ; aussi, il est seul, mais seul comme personne : il est l’unique à son degré de conscience le plus élevé (et il a pourtant encore besoin des autres pour être admiré – comme on admire une belle sculpture – et satisfaire sa vanité qui toujours suppose une certaine dose d’humilité).

Résignation au culte de soi jusqu’à la mort de soi, jusqu’au mourir blanchotien (aussi paradoxale que cela puisse paraître, une érection de l’ego persiste dans la dépossession de l’absence à soi, dans l’impersonnel ou le neutre de l’ œuvre d’art – comme chez Blanchot, pour qui l’art de l’écriture marque l’instant de sa mort, le dandy, sculpteur d’individualité, s’épuise dans son œuvre : ne participe-t-il pas, pour Sartre, à un « club de suicidés » ?). Le dandysme se définit finalement par cette espèce « de culte de soi-même, qui peut survivre à la recherche du bonheur à trouver dans autrui » ou, pour Daniel Salvatore Schiffer, à travers une « esthétique de la disparition » déclinée sous la plume d’André Glucksmann qui, dans Une rage d’enfant, fait du dandysme «l’assomption narcissique » d’une autodestruction entendue « comme la forme éminente de la coïncidence avec soi : dans un seul et même élan je me fais et je me défais ». L’hypertrophie et la disparition du moi – deux faces oxymoriques d’une même médaille – soulignent une forme de mystique dévoyée et doloriste très éloignée de l’absolu plotinien. « le Bien, nous dit Plotin, est plein de douceur, de bienveillance et de délicatesse. Il est toujours à la disposition de qui le désire. Mais le beau provoque terreur, également, et plaisir mêlé de douleur. Il entraîne loin du Bien ceux qui ne savent pas ce qu’est le Bien, comme l’objet aimé peut entraîner loin du Père ». L’élan passablement mystique du dandy ne délivre pas. Le Beau seul n’est que création (chez le dandy il s’agit d’une ultime création : une création de soi) et donc – malgré les efforts pour s’oublier dans cette création – déréliction. Seul le Bien permet l’abandon ; seul le Bien conduit au renouement originel.

De ce qui précède, nous ne pouvons ignorer la place de choix qu’occupe, au sein du dandysme, la sensibilité romantique – Albert Camus ne s’y est pas trompé lorsqu’il fait du dandy un « héros romantique ». Dandysme et beylisme s’accorde majestueusement. D’après Léon Blum « nous trouvons (…) au fond du beylisme ce qui peut-être l’essence de la sensibilité romantique : la persistance vers un but qui, d’avance, est connu comme intangible, l’acharnement vers un idéal, c’est-à-dire vers l’impossible, la dépense consciente de soi-même en pure perte, sans espoir quelconque de récompense ou de retour. Car les âmes assez exigeantes pour aspirer à ce bonheur parfait, ou même surhumain, le sont trop pour accepter en échange les compensations atténuées qui font le lot commun des hommes. La mélancolie romantique est issue de ces thèmes élémentaires : les seuls bonheurs accessibles à l’homme font sa bassesse ; sa noblesse fait sa souffrance ; une fatalité maligne a posé devant lui ce dilemme : la vulgarité innocente qui le ravale à la brute, l’aspiration anxieuse et condamnée qui le hausse vers un ciel inaccessible… ». Cette jolie citation nous rappelle que l’esthétique de soi dévoile un thème propre à la fois au dandysme et au romantisme (Stendhal, Byron et surtout Baudelaire symbolisent la fusion parfaite de ces deux aspects). Qui a mieux exalté que Baudelaire la friction permanente entre le don de soi dans l’art poétique et la transpiration mélancolique ? L’auteur des Fleurs du mal pour qui « le malheur est à la fois une noble distinction et un critère esthétique » (Marie-Christine Natta) a écrit ces mots extraordinaires dans sa lettre à jules Janin : « Vous êtes un homme heureux. Je vous plains, monsieur, d’être si facilement heureux. Faut-il croire qu’un homme soit tombé bas pour se croire heureux ! (…) Je vous plains, et j’estime ma mauvaise humeur plus distinguée que votre béatitude » ; ou encore dans Fusée : « je ne prétends pas que la Joie ne puisse pas s’associer à la Beauté, mais je dis que la Joie (en) est un des ornements les plus vulgaires ; – tandis que la Mélancolie en est pour ainsi dire l’illustre compagne, à ce point que je ne conçois guère (mon cerveau serait-il un miroir ensorcelé ?) un type de Beauté où il n’y ait du Malheur ».

De ce qui précède, nous ne pouvons ignorer la place de choix qu’occupe, au sein du dandysme, la sensibilité romantique – Albert Camus ne s’y est pas trompé lorsqu’il fait du dandy un « héros romantique ». Dandysme et beylisme s’accorde majestueusement. D’après Léon Blum « nous trouvons (…) au fond du beylisme ce qui peut-être l’essence de la sensibilité romantique : la persistance vers un but qui, d’avance, est connu comme intangible, l’acharnement vers un idéal, c’est-à-dire vers l’impossible, la dépense consciente de soi-même en pure perte, sans espoir quelconque de récompense ou de retour. Car les âmes assez exigeantes pour aspirer à ce bonheur parfait, ou même surhumain, le sont trop pour accepter en échange les compensations atténuées qui font le lot commun des hommes. La mélancolie romantique est issue de ces thèmes élémentaires : les seuls bonheurs accessibles à l’homme font sa bassesse ; sa noblesse fait sa souffrance ; une fatalité maligne a posé devant lui ce dilemme : la vulgarité innocente qui le ravale à la brute, l’aspiration anxieuse et condamnée qui le hausse vers un ciel inaccessible… ». Cette jolie citation nous rappelle que l’esthétique de soi dévoile un thème propre à la fois au dandysme et au romantisme (Stendhal, Byron et surtout Baudelaire symbolisent la fusion parfaite de ces deux aspects). Qui a mieux exalté que Baudelaire la friction permanente entre le don de soi dans l’art poétique et la transpiration mélancolique ? L’auteur des Fleurs du mal pour qui « le malheur est à la fois une noble distinction et un critère esthétique » (Marie-Christine Natta) a écrit ces mots extraordinaires dans sa lettre à jules Janin : « Vous êtes un homme heureux. Je vous plains, monsieur, d’être si facilement heureux. Faut-il croire qu’un homme soit tombé bas pour se croire heureux ! (…) Je vous plains, et j’estime ma mauvaise humeur plus distinguée que votre béatitude » ; ou encore dans Fusée : « je ne prétends pas que la Joie ne puisse pas s’associer à la Beauté, mais je dis que la Joie (en) est un des ornements les plus vulgaires ; – tandis que la Mélancolie en est pour ainsi dire l’illustre compagne, à ce point que je ne conçois guère (mon cerveau serait-il un miroir ensorcelé ?) un type de Beauté où il n’y ait du Malheur ».

Il faut ici souligner à quel point la rhétorique baudelairienne du clair-obscur explore admirablement ce mélange inextricable de bien et de mal chez le dandy – signe irrévocable d’une primauté, déjà soulignée, du Beau sur le Bien – et saisit avec justesse son élan décadent. « Le dandysme apparaît surtout aux époques transitoires où la démocratie n’est que partiellement chancelante et avilie ». Baudelaire ajoute ensuite : « dans le trouble de ces époques quelques hommes déclassés, dégoûtés, désœuvrés, mais tous riches de force native, peuvent concevoir le projet de fonder une espèce nouvelle d’aristocratie (…) le dandysme est le dernier éclat d’héroïsme dans les décadences ». Nous voyons ici que la décadence, contrairement à une certaine idée de la médiocrité, suppose un dernier éclat ou les vestiges d’une grandeur irréconciliable – du moins dans ses anciennes formes – avec les changements d’un nouveau monde en construction. Les époques de transition (et le XIXe siècle en est une) offrent une sensibilité remarquable à l’idée de décadence. Aussi, à cette période transitoire de notre histoire (XIXe siècle), la fièvre émancipatrice n’a pas encore transformée la tolérance en demande de reconnaissance dont le moteur est évidemment ce désir exécrable d’indistinction porté par les passions relativistes (relativisme qui, par ailleurs, ne s’étend plus aux ennemis du relativisme quant à eux sévèrement jugés). Cette tolérance mal comprise, ou consciencieusement niée au profit de la reconnaissance, se déroule ainsi : je ne souhaite plus seulement que ma différence soit tolérée mais reconnue, c’est-à-dire, précisément, niée en tant que différence, mise à égalité, noyée dans l’indistinction.

Ce court détour pour rappeler que le dandysme, comme l’a aussi montré Camus, évolue sur le mode de la révolte et non de la révolution. Sartre, dans son Baudelaire, expose le sens de cette nuance : « le révolutionnaire veut changer le monde, il le dépasse vers l’avenir, vers un ordre de valeur qu’il invente ; le révolté à soin de maintenir intacts les abus dont il souffre pour pouvoir se révolter contre eux (…) Il ne veut ni détruire ni dépasser, mais seulement se dresser contre l’ordre. Plus il l’attaque, plus il le respecte obscurément ». Si le dandy a pu pénétrer les milieux aristocratiques les mieux conservés de son temps sans éveiller le moindre rejet (Brummell, par exemple, était membre du cercle du prince George), c’est parce qu’il a su, à la fois, embellir ses déviances et, surtout, ne jamais les revendiquer comme un modèle à suivre : il n’a jamais agité son droit à la reconnaissance et s’est toujours contenté d’une franche indépendance (liberté de de rien vouloir et, par conséquent, de ne rien demander). Le dandy possède cette faculté de transformer un « crime » en vice, une déviance difficilement tolérable (à tort ou à raison) en une fantaisie séduisante ; sa force fut, à la fois, de greffer son cortège de vices sur une nature exceptionnellement distinguée (par son degré d’exigence plastique, intellectuelle et artistique) mais aussi de se maintenir à distance du pouvoir et des revendications politiques, loin, très loin, des lumières criardes de l’ostension révolutionnaire. Peut-être faudrait-il veiller à ne pas oublier cette citation de Benjamin Disraeli : « ce qui est un crime pour le grand nombre n’est qu’un vice pour quelques-uns ». Compte tenu de la nature pécheresse de l’homme, l’harmonie sociale est à ce prix.

Ce court détour pour rappeler que le dandysme, comme l’a aussi montré Camus, évolue sur le mode de la révolte et non de la révolution. Sartre, dans son Baudelaire, expose le sens de cette nuance : « le révolutionnaire veut changer le monde, il le dépasse vers l’avenir, vers un ordre de valeur qu’il invente ; le révolté à soin de maintenir intacts les abus dont il souffre pour pouvoir se révolter contre eux (…) Il ne veut ni détruire ni dépasser, mais seulement se dresser contre l’ordre. Plus il l’attaque, plus il le respecte obscurément ». Si le dandy a pu pénétrer les milieux aristocratiques les mieux conservés de son temps sans éveiller le moindre rejet (Brummell, par exemple, était membre du cercle du prince George), c’est parce qu’il a su, à la fois, embellir ses déviances et, surtout, ne jamais les revendiquer comme un modèle à suivre : il n’a jamais agité son droit à la reconnaissance et s’est toujours contenté d’une franche indépendance (liberté de de rien vouloir et, par conséquent, de ne rien demander). Le dandy possède cette faculté de transformer un « crime » en vice, une déviance difficilement tolérable (à tort ou à raison) en une fantaisie séduisante ; sa force fut, à la fois, de greffer son cortège de vices sur une nature exceptionnellement distinguée (par son degré d’exigence plastique, intellectuelle et artistique) mais aussi de se maintenir à distance du pouvoir et des revendications politiques, loin, très loin, des lumières criardes de l’ostension révolutionnaire. Peut-être faudrait-il veiller à ne pas oublier cette citation de Benjamin Disraeli : « ce qui est un crime pour le grand nombre n’est qu’un vice pour quelques-uns ». Compte tenu de la nature pécheresse de l’homme, l’harmonie sociale est à ce prix.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Les commentaires sont fermés.