Pasolini affirmait que « rien n’est plus anarchique [que le pouvoir], ce que veut le pouvoir est totalement arbitraire ou dicté par des nécessités économiques échappant à la logique. » L’idée que les élites politiques françaises, mais de plus en plus globalement en Europe, sinon en Occident, organisent leur propre impuissance n’est pas neuve. Cette représentation nationale dépourvue de représentativité aurait pu cependant trouver un terme dans une réaction nationale qui s’est historiquement toujours illustrée par son mépris envers une caste politique qui ne représente plus qu’elle-même. Pourtant, la solution historique qui permettait au pays de sortir de ses crises paraît anéantie depuis le XXe siècle, et la crise de la modernité provoquée par la Grande Guerre semble y avoir un impact. L’esprit qui anima les révolutions qui jalonnèrent la France depuis 1789 se serait ainsi essoufflé, et l’avènement de régimes politiques caractérisés par l’inconstance des élites serait symptomatique de ce qu’observât Bernanos à son retour du Brésil au sujet d’un peuple français « malade d’une guerre civile manquée, ravagée, refoulée. »

Pour autant, les causes de l’apathie du peuple vis-à-vis des turpitudes de ses représentants ne pourraient s’expliquer par la seule invocation de la crise de la modernité, ni par la révolte des élites prise à part – qui par ailleurs n’est pas un phénomène nouveau en France, mais est au contraire bien implanté dans notre culture politique, au moins depuis la Révolution – ; cette dernière doit être mise en corrélation avec le manque d’ambition populaire vis-à-vis de la démocratie. Si la révolte des élites prospère plus que jamais – à l’exception de la parenthèse gaulliste qui, en réalité, permet justement de la mettre en évidence – ce serait avant tout parce que l’idéal révolutionnaire propre à la culture française se serait évanoui. Si l’embourgeoisement des classes populaires est un fait social admis par tous, peu de monde s’intéresse à l’embourgeoisement des classes depuis l’apparition du consumérisme. L’embourgeoisement à l’époque paléo-industrielle reposait sur une certaine bourgeoisie éclairée tandis la culture dominante actuelle repose sur la satisfaction de désirs massifiés ; même le rapport au travail productif est conditionné par une logique de consommation. Les individus n’appréhendent désormais l’égalité plus que sous le prisme de la consommation et désirent tous la même chose, de la même manière, avec la même ardeur, ce qui eut pour effet de reléguer les anciennes valeurs populaires au rang de lubies ataviques. Cette massification extrême a engendré un véritable régime de masse, une ochlocratie. À partir du moment où les élites elles-mêmes furent acculturées, le peuple qui continuait malgré tout à en faire leur référence culturelle s’est à son tour transformé en masse dont on ne saurait plus distinguer culturellement la moindre composante. Toutefois, cette culture de la masse chez les élites semble préexister au consumérisme, dont il incarnerait une évolution, un catalyseur de l’ochlocratie. Maurice Duverger relevait ainsi dans son ouvrage La Nostalgie de l’Impuissance que nos politiques s’échinaient à revenir à la IVe République – régime symptomatique de cette culture de masse – à coups de modifications constitutionnelles pour échapper à une certaine rigueur institutionnelle. Duverger attribuait justement ce retour à marche forcée à une culture non pas tant de l’instabilité qui caractérisa le parlementarisme classique qu’incarnait « Mademoiselle Q » mais plutôt à celle des intrigues de palais, du mépris du politique au profit d’une société du spectacle à l’intérieur de la société du spectacle ; une forme d’oligochlocratie en somme, pour user d’un néologisme.

Cela nous renvoie à la définition que donna Aristote de l’ochlocratie dans Les Politiques : « Une autre espèce de démocratie, c’est celle où toutes les autres caractéristiques sont les mêmes, mais où c’est la masse qui est souveraine et non la loi. C’est le cas quand ce sont les décrets qui sont souverains et non la loi. » De plus ; la massification des individus induit aussi une aliénation de la souveraineté, aussi bien nationale que populaire, au profit des passions, si caractéristiques de la vie politicienne d’aujourd’hui qui ne vit plus que par leur rythme. C’est l’analyse qu’en donna notamment Ernst Jünger dans son Traité du Rebelle : « L’aspect de foules énormes, délirantes de passion, est l’une des marques essentielles de notre entrée dans une ère nouvelle. Sa magie fait régner, à défaut d’unanimité, l’accord des voix : car si une autre voix s’élevait ici des tourbillons se formeraient pour engloutir celui qui l’a fait entendre. »

Dès lors, il apparaîtrait que le régime de masse dans lequel nous sommes plongés serait susceptible de découler directement de la révolte des élites ; du fait de leur culture historique du comportement en masse, culture que la société de consommation a amplifiée et étendue à tout le peuple. L’essence de la révolte des élites tient désormais plus de la culture nationale, ou plutôt de la culture globale puisque touchant presque tous les peuples ; bref l’extension d’une oligochloratie en véritable ochlocratie. Cette extension pourrait être passée par deux étapes ; la première par la fin des souverainetés jusqu’alors inhérentes à un peuple , lequel est ensuite, avec ses élites, entraîné dans l’impuissance la plus totale.

LA FIN DES SOUVERAINETÉS

La souveraineté d’un peuple s’exerce de deux manières différentes, celle de sa souveraineté entendue comme indépendance nationale, de ses libertés fondamentales et d’être maître chez soi ainsi que de ses choix, mais aussi de la souveraineté de ses opinions qui est censée lui permettre l’élection de ses représentants et des choix définissant les orientations de la communauté de destin dont il fait partie de la manière la plus éclairée et vertueuse possible. Ces deux facettes sont celles de la démocratie au sens littéral, l’exercice du pouvoir par le peuple. Pour garantir sa souveraineté nationale et populaire, le peuple doit avant tout être souverain de lui-même. Or, lorsque l’une de ces souverainetés se retrouve aliénée et que la seconde n’est qu’illusoire, le peuple se retrouve dépossédé des moyens de mettre fin à la révolte des élites.

La massification des opinions

Pasolini remarquait – même s’il parlait de l’Italie, aujourd’hui ce constat peut s’étendre à la France – que l’une des spécificités de la bourgeoisie est qu’elle serait étrangère sa propre nation. Cette représentation nationale qui serait en fait issue d’une culture cosmopolite – dans son acception déracinée et apatride – a une conséquence directe, bien que négligée dans les débats, sur l’attitude des élites envers leurs électeurs. En France, le système représentatif repose sur un électorat-fonction : c’est le corps électoral qui fait la représentativité des représentants. À partir du moment où le corps électoral refuse, ou est incapable, d’assurer cette fonction, le système représentatif se retrouve dès lors perverti.

Nous l’avons dit plus haut, l’élite, soit le corps des représentants de la nation, s’est caractérisée dans le comportement politique d’une masse, toutefois à sa propre échelle – ce que nous avons dénommé oligochlocratie. Cette culture se traduisit notamment dans l’instabilité institutionnelle des malheureuses IIIe et IVe Républiques, mais qui se démarquait aussi par sa capacité à demeurer en vase clos, d’incarner en donc cet état d’oligochlocratie, qui contenait cependant déjà les germes du glissement vers l’ochlocratie. En effet, avant de comprendre comment les citoyens ont progressivement accepté que l’indépendance nationale serait une idée obsolète, voire insensée, les élites se sont en premier lieu échinées à les défaire de leur souveraineté sur leurs propres opinions. L’on a pu ainsi constater que pour désarmer une communauté nationale, en France tout du moins, l’on commence par lui instiller un mépris envers elle-même afin qu’elle assimile d’autres dogmes, d’autres valeurs.

Avec l’apparition de la société de consommation, l’embourgeoisement des classes populaires et moyennes est devenu une arme culturelle dont l’élite se sert de manière coercitive pour façonner le peuple à son image, sans comprendre qu’elle n’est elle-même rien d’autre qu’une exécutante de ce « Nouveau Pouvoir » qu’abhorrait Pasolini. Arrivée au paradoxe décrit par Gramsci, soit d’être une classe dominante, mais incapable de diriger à cause d’une crise d’autorité mettant en cause sa représentativité, et donc sa légitimité, la coercition devient un levier de compensation pour se maintenir au pouvoir, d’où l’acculturation qui s’opère désormais. En produisant une culture de masse qui n’a que faire de ce que les valeurs populaires sacralisaient, ce « nouveau pouvoir » a fatalement massifié les hommes en leur donnant de nouvelles idoles et en rendant toute autre idéologie méprisable, marginale et ridicule. Les différentes couleurs politiques ne sont plus qu’un simulacre que dénonçait déjà le philosophe au marteau dans l’aphorisme « À l’Écart » présent dans Le Gai Savoir : « il est indifférent de savoir si l’on impose une opinion au troupeau ou si on lui en permet cinq. — Celui qui diverge des cinq opinions publiques et se tient à l’écart a toujours tout le troupeau contre lui. » La modernité de la société de consommation n’a rien changé à ce fait ; elle l’a au contraire massifié à une ampleur que même Nietzsche n’imaginait probablement pas. À partir du moment où tous, quelle que soit la culture politique ou les différences de classes sociales, se nourrissent de la même culture (de masse) vendue par un bourrage de crâne totalisant – et donc totalitaire –, il ne saurait y avoir de différences idéologiques et culturelles, sinon purement nominales. La mort du politique n’est alors plus quelque chose d’inexplicable. Au contraire, il est substitué par les démagogues grâce à l’apparition du « sociétal », qui ne recouvre rien d’autre que des préoccupations individualistes, égoïstes et vénales contradictoires, que ces derniers tenteront de satisfaire pour se maintenir au pouvoir, le démagogue n’étant rien d’autre que le personnage qui flatte les passions de la masse dans le but d’accroître sa propre popularité. Il y a une volonté politique de satisfaire ces désirs des électeurs, ou d’occuper leurs esprits avec des thématiques superflues, les empêchant de songer aux véritables enjeux politiques ; c’est là que s’incarne cette coercition permettant à la classe dominante de conserver sa domination, mais sans plus diriger. C’est justement sur ce point que la définition de l’ochlocratie donnée par Aristote dans Les Politiques rencontre un écho avec notre époque : « Là où les lois ne dominent pas, alors apparaissent les démagogues ; le peuple, en effet, devient monarque, unité composée d’une multitude, car ce sont les gens de la multitude qui sont souverains, non pas chacun en particulier mais tous ensemble. » Il relève ainsi le paradoxe propre de l’ochlocratie, régime où la souveraineté – mais une souveraineté horrible, car aliénée et hédoniste – est exercée par la masse, qu’il distingue du peuple dont elle est le penchant pervers (c’est la distinction entre dêmos et ókhlos) : « Donc un tel peuple, comme il est monarque, parce qu’il n’est pas gouverné par une loi, il devient despotique, de sorte que les flatteurs sont à l’honneur, et un régime populaire de ce genre est l’analogue de la tyrannie parmi les monarchies. »

Dès lors, comment s’étonner de l’hégémonie d’une « manufacture du consentement » qui dirige et les élites, et les citoyens en leur faisant croire que c’est tel ou tel modèle, consumériste, qu’il faille absolument singer pour triompher ? Que les démagogues fassent les couvertures des magazines people afin d’être enviés par la masse qui fait office de corps électoral ? Les opérations séductions, la « souveraineté du people » – pour reprendre l’expression du sociologue Guillaume Erner – ont remplacé les débats d’idées, là est la continuité moderne de la révolte des élites, et c’est justement ce que remarquait Aristote au sujet de l’ochlocratie : « Ces démagogues sont causes que les décrets sont souverains et non les lois ; ils portent, en effet, tout devant le peuple, car ils n’arrivent à prendre de l’importance que du fait que le peuple est souverain en tout, et qu’eux sont souverains de l’opinion du peuple. Car la multitude les suit. » En façonnant les citoyens à leur image, les élites peuvent ainsi s’adonner à la vaste récréation à laquelle ils ont toujours rêvé. D’où la paupérisation des débats, des idées des partis politiques, et cet étrange paradoxe qu’engendre les souverainetés réduites à l’impuissance, puisque l’ochlocratie est symptomatique d’une nostalgie de la toute-puissance, mais une toute-puissance de façade, « toute-puissance pour empêcher ou pour détruire, impuissance pour décider et construire », pour reprendre le mot de Duverger dans La Nostalgie de l’Impuissance.

Cette ambivalence de ce qui est, somme toute, une toute-puissance de l’impuissance, à laquelle le peuple est dorénavant assimilé, et le néant de la pensée qui l’accompagne, font qu’il n’y a désormais ni élite, ni peuple, qui se sont confondus dans l’ókhlos. Cette fin de la souveraineté populaire entraîne fatalement la fin de l’État, comme l’analysait Rousseau dans Du Contrat Social où sa typologie rejoint celle d’Aristote: « Quand l’État se dissout, l’abus du gouvernement quel qu’il soit prend le nom commun d’anarchie. En distinguant, la démocratie dégénère en ochlocratie, l’aristocratie en oligarchie. » Or, la fin de l’État signifie la fin de la souveraineté nationale, fin généralement justifiée par les élites à grand renfort de discours juridiques abscons et oiseux auxquels les citoyens n’entendent rien. Cet abandon de la souveraineté comme exercice de l’indépendance d’un peuple et de sa possibilité à choisir son destin pourrait s’expliquer en reprenant le propos d’Ernst Jünger dans son Traité du Rebelle : « L’inexorable encerclement de l’homme a été préparé de longue date, par les théories qui visent à donner du monde une explication logique et sans faille, et qui progressent du même pas que les développements de la technique. On soumet d’abord l’adversaire à un investissement rationnel, puis à un investissement social, auquel succède, l’heure venue, son extermination. »

La massification des communautés de destins

La massification des opinions est donc logiquement suivie par la massification des communautés de destins. L’anéantissement des altérités au profit de l’uniformisation culturelle passe par la fin des indépendances nationales, et donc par la fin de la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes. Pour cela, les élites suivent la même méthode ; elles confondent les scrutins avec leurs propres personnes, marginalisent les idées en imposant un chantage aux électeurs où il s’agit d’approuver l’élection du démagogue qui use de flatteries et de peur afin d’obtenir gain de cause. Plus précisément, il joue sur les quatre impulsions affectives primaires théorisées par le sociologue Serge Tchakhotine : l’agressivité, l’intérêt matériel immédiat, l’attirance sexuelle au sens large, la recherche de la sécurité et de la norme. Les démagogues n’ont plus qu’à conquérir l’électorat comme on gagnerait des parts de marché. Cela a pour effet de transformer les élections en plébiscites, pour lesquels la raison est réduite à l’accessoire. L’on peut encore une fois citer Le Traité du Rebelle d’Ernst Jünger qui en a particulièrement saisi l’esprit : « À mesure que les dictatures gagnent en pouvoir, elles remplacent les élections libres par le plébiscite. Mais l’étendue du plébiscite dépasse le secteur soumis naguère au jugement du corps électoral. C’est maintenant l’élection qui devient l’une des formes du plébiscite. »

Les succès de ce glissement de l’élection vers le plébiscite s’étendant de plus en plus dans le monde sont d’ailleurs à lier à une nouvelle génération de démagogues. Présentés par les médias de masse comme jeunes, donc nouveaux donc antisystème et donc, forcément, représentants du Bien. Ils incarnent finalement tout ce que Pasolini méprisait dans la façon dont « le conformisme consumériste a bouffé la réalité », à manipuler les corps en recueillant l’assentiment de tous. L’apparition de personnalités telles que Justin Trudeau, Matteo Renzi ou encore Emmanuel Macron s’inscrivent totalement dans cette volonté de modeler un « homme nouveau » produit par l’hédonisme de masse. Bref, comme le disait Pasolini dans Essais sur la politique et sur la société : « Les bourgeois, créateurs d’un nouveau type de civilisation, ne pouvaient joindre qu’à déréaliser le corps. Ils y ont réussi, en effet, et ils en ont fait un masque. » Désormais, les pays occidentaux se dotent petit à petit d’hommes qui paraissent identiques, de leur physique jusqu’à leur action politique, laquelle dépossède les peuples de leur souveraineté sous couvert de démocratie, ou plutôt de démocratisation mondiale. Si l’expression de « village mondial » tient d’ailleurs généralement du sarcasme – les défenseurs de son concept lui préfèrent l’expression de « banquet des nations » de Mazzini – elle correspond néanmoins à une bonne allégorie du processus de massification des communautés de destins, qui est en fait le corolaire du processus de déracinement des hommes. En leur ôtant l’envie de choisir, l’on leur ôte ensuite la capacité de choisir, si bien que les quelques rares individus qui s’en émeuvent passent au mieux pour des nostalgiques mièvres, au pire pour de dangereux réactionnaires. L’on pourrait reprendre l’ironie nietzschéenne de l’aphorisme « Victoire de la démocratie » dans Le Voyageur et son ombre, dont les coups de marteau n’ont jamais aussi bien résonné : « Le résultat pratique de cette démocratisation qui va toujours en augmentant, sera en premier lieu la création d’une union des peuples européens, où chaque pays délimité selon des opportunités géographiques : on tiendra alors très peu compte des souvenirs historiques des peuples, tels qu’ils ont existé jusqu’à présent, parce que le sens de piété qui entoure ces souvenirs sera peu à peu déraciné de fond en comble, sous le règne du principe démocratique, avide d’innovations et d’expériences. »

Car la massification des communautés de destins découle en bonne partie du façonnage et de l’affirmation d’un certain sens de l’Histoire conforme à la culture ochlocratique. L’imposition d’une lecture unique et fortement connotée du passé, auquel l’ont adjoint des symboles – parfois détournés de leur réalité historique – servant l’enrégimentement total des individus n’est pas seulement une rupture avec les relations qu’avaient les sociétés avec leur Histoire. Une fois le même destin imposé à tous et l’incapacité totale des citoyens à s’arracher d’un univers où l’homme n’a plus qu’à s’endormir sur son conformisme, le passé est dissocié de son rôle instructeur, enfermant en définitive les communautés de destins dans un présent perpétuel où les slogans tirés du champ lexical du progrès et de la modernité peuvent triompher indéfiniment puisqu’ils recouvrent la même dimension incantatoire. Cette impuissance totale dans laquelle les sociétés sont plongées ou, pour reprendre le mot de Bernanos : « un système de slogans, comme un oiseau pris sous le faisceau d’un projecteur », a pour conséquence de niveler l’intelligence des citoyens, mais aussi de permettre au pouvoir politique, aussi déliquescent puisse-t-il être, de faire du provisoire un état de fait immuable, contre lequel ceux qui se dresseraient seraient des dangers pour un régime démocratique qui n’existe pourtant plus.

L’IMPUISSANCE TOTALE

Nietzsche disait, non sans raillerie, de la démocratie qu’elle était le régime de la médiocrité par excellence, car permettant à ses citoyens d’être assez intelligents pour voter, mais pas assez pour voter de manière éclairée. L’état d’impuissance totale dans lequel ils sont plongés dans un régime ochlocratique, en sus d’empêcher la formation de tout esprit critique, induit aussi un panurgisme qui profite aux démagogues. Ces derniers ont toutefois besoin d’entretenir une apathie intellectuelle des masses pour que leur révolte puisse perdurer. Pour cela, les démagogues enferment le politique dans une bulle du présent ; provisoire par nature, il devient perpétuel dans l’ochlocratie, confirmant l’ambivalence énoncée par Maurice Duverger citée plus haut : « toute-puissance pour empêcher ou pour détruire, impuissance pour décider et construire. »

Le provisoire perpétuel

Georges Bernanos affirmait dans une entrevue au Diario de Beló Horizonte que : « Ce que l’esprit de vieillesse oppose à ces partis pris, sous le nom de sagesse, c’est le calcul d’une prévoyance abjecte qui pourrait se résumer ainsi : « Tâchons de faire durer le provisoire aussi longtemps que nous, et après nous, qu’importe ! » […] L’esprit de vieillesse n’est conservateur que de lui-même. L’esprit de vieillesse est essentiellement destructeur. » Faire du provisoire un état perpétuel, corollaire du fameux « pour que tout reste comme avant, il faut que tout change » du Guépard, est la cage politicienne qui permet aux démagogues de se maintenir. Les propagandes sur la construction européenne figées depuis les années 1970, les slogans autour du « vivre ensemble », de la « tolérance », mais aussi le chantage d’un retour du péril fasciste pourtant réduit à l’état de phénomène archéologique, témoignent de l’arrêt du temps politique. Le propre du concept de Progrès reposant justement en son évolution permanente, il demeure logiquement inatteignable puisque son horizon est sans cesse repoussé par le développement ou la consécration de nouveaux besoins dont la masse demandera ensuite la satisfaction. La révolte des élites peut ainsi s’épanouir dans ce contingentement du temps qui incarne une sorte de dérive perverse et cynique du carpe diem poussé à son comble que permet l’ochlocratie. Faire durer le provisoire indéfiniment permet, comme le disait Bernanos, une autoconservation qui met en péril l’avenir, mais conjugué à l’ochlocratie, c’est l’avenir lui-même qui est reporté sine die. L’image du déluge invoquée par Bernanos est judicieuse à un autre titre, en sus de démontrer le nihilisme propre à la révolte des élites et à l’ochlocratie, il correspond au chantage de la peur qui se trouve aussi au cœur du discours démagogique lorsque les flatteries d’icelui ne suffisent pas, ou lorsqu’il y a confrontation entre deux démagogues, bien qu’identiques culturellement, ils se battent pour l’obtention de tel ou tel titre vaguement pontifiant car vidé de sa substance politique.

Ce règne du provisoire est naturellement en corrélation avec le triomphe du consumérisme. Il justifie la consommation de tout, tout le temps, bref, de la jouissance comme acte de réalisation de soi. Puisque nous devrions faire table rase du passé, mais aussi de l’avenir, ce sont les valeurs nihilistes – certains diront « postmodernes » – ainsi dévoilées de l’hédonisme de masse qui règnent sans discontinuité, peu importe les remous de la caste politique. Cela est à rapprocher de la consécration de l’immanence des hommes au détriment de la transcendance, dont Nietzsche percevait la problématique dans son fameux aphorisme – souvent tronqué et détourné de son sens – au sujet de la mort de Dieu. L’absence de but transcendant pour l’humanité qui se retrouve non plus avec une liberté comme moyen, mais comme fin, l’enferme dans une quête de satisfaction des désirs matérialistes, quête toujours renouvelée, mise à jour et encouragée par un modèle culturel et économique qui ne peut fonctionner autrement qu’en imposant ce nivellement à tous. Le provisoire perpétuel s’illustre à travers ses scènes où des foules de consommateurs se jettent sur des marchandises en singeant grossièrement leurs aïeux qui pillaient leur seigneur à cause de la famine ; mais à présent, le pillage n’est plus causé par un authentique instinct de survie. Ce dernier s’est confondu avec les pulsions consuméristes, cette « fièvre d’obéissance à un ordre non énoncé » où « tout le monde ressent l’anxiété, dégradante, d’être comme les autres dans l’art de consommer », comme le notait Pasolini dans un article figurant dans les Écrits Corsaires. Le serpent se mord ainsi la queue, enfermé dans un cycle infini des passions qui s’autoalimentent ; le consumérisme nourrit la culture de masse, les massent nourrissent l’économie issue du consumérisme, et les élites nourrissent l’imaginaire hédoniste du consumérisme.

Cela a un impact direct sur la vie parlementaire, et plus largement politique et médiatique, et réciproquement. Les élites souhaitent s’autoconserver comme telles ; le cumul des mandats dans le temps et l’atavisme des citoyens concernant une culture légitimiste favorisant les élus candidatant à leur propre réélection en usant des stratagèmes susmentionnés en sont l’une des marques. Ce fonctionnement en vase clos des élites, en sus de vider la démocratie de son intérêt, est l’une des conséquences du provisoire perpétuel. Christopher Lasch y porta aussi une analyse sociologique dans son célèbre essai La révolte des élites, où il constatait que les élites se reproduisaient même socialement entre elles ; comme par les mariages, entre autres exemples, plus fréquents entre individus issus d’une même classe sociale élevée qu’entre un individu issu de la bourgeoisie et un autre d’une classe populaire. Cela empêche ainsi tout renouvellement des élites mais sans pour autant les mettre en péril dans un système comme le nôtre, où elles demeurent le modèle culturel de référence ; à la fois vectrices de ce modèle et ses victimes consentantes. Anéantir la capacité des citoyens à exercer leurs souverainetés, notamment par le renouvellement des élites qu’est censée permettre la démocratie et leur volonté même de renouvellement, autre que cosmétique, les prive de tout moyen alternatif. C’est d’ailleurs le drame de l’hégémonie du mot « alternance » qui s’est petit à petit imposé dans les bouches, comme on a imposé une connotation péjorative à « populisme » pour lui faire dire la même chose que « démagogie ». L’idée imposée que ce soit l’alternance qui serait nécessaire et non plus l’alternative revient à imposer un renoncement total au véritable changement. L’alternance n’est rien d’autre qu’un changement de forme, elle n’induit pas le changement d’un objectif, contrairement à l’alternative, qui inclut ce double changement, de forme et de fond. La victoire du mot « alternance », tout comme le sens négatif de « populisme » qui en réalité renvoie simplement à l’idée de défendre les intérêts du peuple – l’on comprend dès lors pourquoi les démagogues devaient absolument déformer la chose à leur profit –, découle de la révolte des élites. En parvenant à faire en sorte que le peuple se déteste lui-même à l’aide de braquages sémantiques dignes de 1984 d’Orwell par lesquels il est ensuite intellectuellement contraint, les moyens nécessaires à son émancipation ne peuvent que lui manquer tandis que l’exaltation de ses pulsions hédonistes et individualistes, au contraire, auront toujours pour effet d’étoffer les champs lexicaux d’icelles. Jamais nous n’avons connu une telle inflation du vocabulaire lié au plaisir – notamment vénal –, aux particularismes superflus et individualistes de chacun – le mot « sociétal » en est d’ailleurs le premier symptôme.

Karl Polanyi, dans son essai La Grande Transformation, notait ainsi que l’émiettement des sociétés engendré par une volonté politique et économique d’asservissement des populations au profit de « l’homme nouveau » s’inscrivait dans une perspective d’anéantissement des valeurs traditionnelles au profit du déracinement. Dans le dixième chapitre, intitulé « L’Économie politique et la découverte de la société », il affirmait notamment que «l’effet le plus évident du nouveau système institutionnel est de détruire le caractère traditionnel de populations installées et de les transmuer en un nouveau type d’hommes, migrateur, nomade, sans amour-propre ni discipline, des êtres grossiers, brutaux, dont l’ouvrier et le capitaliste sont l’un et l’autre un exemple. »

Le transformisme politique

Il peut toutefois advenir un conflit entre démagogues, issus de la classe dominante traditionnelle et ceux d’une classe montante, comme l’analysait Gramsci dans ses Cahiers de prison. Lorsque la classe dominante traditionnelle ne dirige plus, elle est en effet fragilisée et, comme nous l’avions dit, nécessite une force coercitive pour se maintenir. Face à la montée de nouveaux démagogues, mais aussi pour prévenir une éventuelle réaction nationale, la classe dominante opère parfois un transformisme politique. Institutionnellement, cela s’est traduit généralement par le mariage de forces centristes qui, jusqu’alors, faisaient croire aux électeurs qu’elles étaient opposées. Le transformisme politique est un phénomène apparu en Italie ; avant l’unification de la péninsule, l’on utilisait l’expression ironique de connubio pour dénommer l’union des partis de centre-droite et de centre-gauche de Cavour et Rattazzi au parlement sarde. Il aura néanmoins fallu attendre la fin du Risorgimento pour que le transformisme politique se concrétise, et permette ainsi aux forces centristes de gouverner tout en empêchant les autres composantes de l’assemblée d’accéder au pouvoir.

C’est cette forme d’oligochlocratie dont nous parlions pour illustrer la révolte des élites lors de la IVe République ; avec l’émergence d’une coalition des partis du centre sous l’appellation de Troisième Force. Si le corps électoral se défaisait ainsi, même momentanément, de son comportement ochlocratique, l’oligochlocratie pourrait toujours conserver sa domination. L’on saisit alors mieux la traduction institutionnelle de cette volonté politique consistant à faire durer le provisoire : en formant un cartel de partis ayant pour but à la fois l’autoconservation et d’empêcher tout renouvellement politique, le transformisme permet de perpétuer un système à la dérive. Il incarne d’ailleurs parfaitement la nuance entre l’alternance et l’alternative, puisqu’il découle du premier pour empêcher l’avènement de la seconde.

Seulement, aujourd’hui ce transformisme s’opère en amont. La campagne pour l’élection présidentielle française de 2017 confirme cette progression. En premier lieu à cause de l’hégémonie du mot « alternance », devenu véritable slogan invoqué à plusieurs reprises par les candidats de la droite et du centre, mais aussi par le phénomène d’En Marche. En second lieu, c’est aussi le plébiscite qui, en sus de se substituer à l’élection comme le disait Ernst Jünger, permet le transformisme politique. Ce fut d’ailleurs l’un des arguments avancé par Emmanuel Macron, qui estimait qu’un programme politique relevait de l’accessoire, et que le vote pour un candidat devait avant tout être mû par une certaine mystique, bref une adhésion à la personne ; le projet devant vraisemblablement se construire selon les circonstances à venir, lui permettant dès lors d’offrir un large consensus où le plus grand nombre peut se retrouver malgré les antagonismes passés. Cela pose le problème du transformisme, parce qu’il ôte le choix aux électeurs ; quand bien même ces derniers s’affranchiraient dans les urnes d’un stratagème qu’ils estimeraient dirigé contre eux, ils ne pourraient pas empêcher une composition politique dans l’hémicycle qui ignorerait les suffrages, à défaut d’avoir pu les orienter. C’est alors le fameux retour de « Mademoiselle Q », et pour citer une nouvelle fois La Nostalgie de l’Impuissance de Maurice Duverger, « si les citoyens n’entendent pas promptement des propos plus sérieux et plus responsables, le risque ne sera plus de rétrograder dans l’ordre des Républiques, mais de perdre la République elle-même. »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

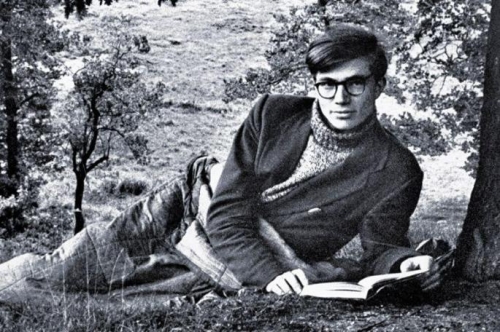

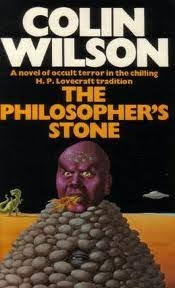

Mr. Wilson begins his “inquiry into the nature of the sickness of mankind in the twentieth century” at the effective point of the writers who have most influence in the present intellectual world. They are mostly good writers; they are not among the writers catering for those intellectuals who have every qualification except an intellect. They are good, some are very good: but at the end of it all what emerges? One of the best of these writers predicted that at the end of it all comes “the Russian man” described by Mr. Wilson as “a creature of nightmare who is no longer the homo sapiens, but an existentialist monster who rejects all thought”, As Hesse, the prophet of this coming, put it: “he is primeval matter, monstrous soul stuff. He cannot live in this form; he can only pass on”. The words “he can only pass on” seem the essence of the matter; this thinking is a chaos between two orders. At some point, if we are ever to regain sanity, we must regard again the first order before we can hope to win the second. It was a long way from Hellas to “the Russian man”; it may not be so far from the turmoil of these birth pangs to fresh creation. It is indeed well worth taking a look at the intellectual situation; where Europeans were, and where we are.

Mr. Wilson begins his “inquiry into the nature of the sickness of mankind in the twentieth century” at the effective point of the writers who have most influence in the present intellectual world. They are mostly good writers; they are not among the writers catering for those intellectuals who have every qualification except an intellect. They are good, some are very good: but at the end of it all what emerges? One of the best of these writers predicted that at the end of it all comes “the Russian man” described by Mr. Wilson as “a creature of nightmare who is no longer the homo sapiens, but an existentialist monster who rejects all thought”, As Hesse, the prophet of this coming, put it: “he is primeval matter, monstrous soul stuff. He cannot live in this form; he can only pass on”. The words “he can only pass on” seem the essence of the matter; this thinking is a chaos between two orders. At some point, if we are ever to regain sanity, we must regard again the first order before we can hope to win the second. It was a long way from Hellas to “the Russian man”; it may not be so far from the turmoil of these birth pangs to fresh creation. It is indeed well worth taking a look at the intellectual situation; where Europeans were, and where we are. This union of mind and will, of intellect and emotion in the classic Greek, this essential harmony of man and nature, this at-oneness of the human with the eternal spirit evoke the contrast of the living and the dying when set against the prevailing tendencies of modern literature. For, as Mr. Wilson puts it very acutely: when “misery will never end” is combined with “nothing is worth doing”, “the result is a kind of spiritual syphillis that can hardly stop short of death or insanity”. Yet such writers are not all “pre-occupied with sex, crime and disease”, treating of heroes who live in one room because, apparently, they dare not enter the world outside, and derive their little satisfaction of the universe from looking through a hole in the wall at a woman undressing in the next room. They are not all concerned like Dostoievsky’s “beetle man” with life “under the floor boards” (a study which should put none of us off reading him as far as the philosophy of the Grand Inquisitor and a certain very interesting conversation with the devil in the Brothers Karamazof, which Mr. Wilson rightly places very high in the world’s literature). Many of these writers of pessimism, of destruction and death have a considerable sense of beauty. Hesse’s remarkable Steppenwolf found his “life had become weariness” and he “wandered in a maze of unhappiness that led to the renunciation of nothingness”; but then “for months together my heart stood still between delight and stark sorrow to find how rich was the gallery of my life, and how thronged was the soul of wretched Steppenwolf with high eternal stars and constellations . . . this life of mine was noble. It came of high descent, and turned, not on trifles, but on the stars.” Mr. Wilson well comments that “stripped of its overblown language,” “this experience can be called the ultimately valid core of romanticism — a type of religious affirmation”. And in such writing we can still see a reflection of the romantic movement of the northern gothic world which Goethe strove to unite with the sunlit classic movement in the great synthesis of his Helena. But it ends generally in this literature with a retreat from life, a monastic detachment or suicide rather than advance into such a wider life fulfilment. The essence is that these people feel themselves inadequate to life; they feel even that to live at all is instantly to destroy whatever flickering light of beauty they hold within them. For instance De Lisle Adam’s hero Axel had a lady friend who shot at him “with two pistols at a distance of five yards, but missed him both times.” Yet even after this dramatic and perfect illustration of the modern sex relationship, they could not face life : “we have destroyed in our strange hearts the love of life . . . to live would only be a sacrilege against ourselves . . .” “They drink the goblet of poison together and die in ecstasy.” All of which is a pity for promising people, but, in any case, is preferable to the “beetle man”, “under the floor boards”, wall-peepers, et hoc genus omne, of burrowing fugitives; “Samson you cannot be too quick”, is a natural first reaction to them. Yet Mr. Wilson teaches us well not to laugh too easily, or too lightly to dismiss them; it is a serious matter. This is serious if it is the death of a civilisation; it is still more serious if it is not death but the pangs of a new birth. And, in any case, even the worst of them possess in some way the essential sensitivity which the philistine lacks. So we will not laugh at even the extremes of this system, or rather way of thinking; something may come out of it all, because at least they feel. But Mr. Wilson in turn should not smile too easily at the last “period of intense and healthy optimism that did not mind hard work and pedestrian logic.” He seems to regard the nineteenth century as a “childish world” which presaged “endless changes in human life” so that “man would go forward indefinitely on ‘stepping stones of his dead self’ to higher things.” He thinks that before we “condemn it for short-sightedness”, ” we survivors of two world wars and the atomic bomb” (at this point surely he outdoes the Victorians in easy optimism, for it is far from over yet) “would do well to remember that we are in the position of adults condemning children”. Why? — is optimism necessarily childish and pessimism necessarily adult? Sometimes this paralysed pessimism seems more like the condition of a shell-shocked child. Health can be the state of an adult and disease the condition of a child. Of course, if serious Victorians really believed in “the establishment of Utopia before the end of the century”, they were childish; reformist thinking of that degree is always childish in comparison with organic thinking. But there are explanations of the difference between the nineteenth and the twentieth century attitude, other than this distinction between childhood and manhood. Spengler said somewhere that the nineteenth century stood in relation to the twentieth century as the Athens of Pericles stood in relation to the Rome of Caesar. In his thesis this is not a distinction between youth and age — a young society does not reach senescence in so short a period — but the difference between an epoch which is dedicated to thought and an epoch which has temporarily discarded thought in favour of action, in the almost rhythmic alternation between the two states which his method of history observes. It may be that in this most decisive of all great periods of action the intellectual is really not thinking at all; he is just despairing. When he wakes up from his bad dream he may find a world created by action in which he can live, and can even think. Mr. Wilson will not quarrel with the able summary of his researches printed on the cover of his book : “it is the will that matters.” And he would therefore scarcely dispute the view just expressed; perhaps the paradox of Mr. Wilson in this period is that he is thinking. That thought might lead him through and far beyond the healthy “cowboy rodeo” of the Victorian philosophers in their sweating sunshine, on (not back) to the glittering light and shade of the Hellenic world — das Land der Griechen mit der Seele suchen — and even beyond it to the radiance of the zweite Hellas. Mr. Wilson does not seem yet to be fully seized of Hellenism, and seems still less aware of the more conscious way of European thinking that passes beyond Hellas to a clearer account of world purpose. He has evidently read a good deal of Goethe with whom such modern thinking effectively begins, and he is the first of the new generation to feel that admiration for Shaw which was bound to develop when thought returned. But he does not seem to be aware of any slowly emerging system of European thinking which has journeyed from Heraclitus to Goethe and on to Shaw, Ibsen and other modems, until with the aid of modern science and the new interpretation of history it begins to attain consciousness.

This union of mind and will, of intellect and emotion in the classic Greek, this essential harmony of man and nature, this at-oneness of the human with the eternal spirit evoke the contrast of the living and the dying when set against the prevailing tendencies of modern literature. For, as Mr. Wilson puts it very acutely: when “misery will never end” is combined with “nothing is worth doing”, “the result is a kind of spiritual syphillis that can hardly stop short of death or insanity”. Yet such writers are not all “pre-occupied with sex, crime and disease”, treating of heroes who live in one room because, apparently, they dare not enter the world outside, and derive their little satisfaction of the universe from looking through a hole in the wall at a woman undressing in the next room. They are not all concerned like Dostoievsky’s “beetle man” with life “under the floor boards” (a study which should put none of us off reading him as far as the philosophy of the Grand Inquisitor and a certain very interesting conversation with the devil in the Brothers Karamazof, which Mr. Wilson rightly places very high in the world’s literature). Many of these writers of pessimism, of destruction and death have a considerable sense of beauty. Hesse’s remarkable Steppenwolf found his “life had become weariness” and he “wandered in a maze of unhappiness that led to the renunciation of nothingness”; but then “for months together my heart stood still between delight and stark sorrow to find how rich was the gallery of my life, and how thronged was the soul of wretched Steppenwolf with high eternal stars and constellations . . . this life of mine was noble. It came of high descent, and turned, not on trifles, but on the stars.” Mr. Wilson well comments that “stripped of its overblown language,” “this experience can be called the ultimately valid core of romanticism — a type of religious affirmation”. And in such writing we can still see a reflection of the romantic movement of the northern gothic world which Goethe strove to unite with the sunlit classic movement in the great synthesis of his Helena. But it ends generally in this literature with a retreat from life, a monastic detachment or suicide rather than advance into such a wider life fulfilment. The essence is that these people feel themselves inadequate to life; they feel even that to live at all is instantly to destroy whatever flickering light of beauty they hold within them. For instance De Lisle Adam’s hero Axel had a lady friend who shot at him “with two pistols at a distance of five yards, but missed him both times.” Yet even after this dramatic and perfect illustration of the modern sex relationship, they could not face life : “we have destroyed in our strange hearts the love of life . . . to live would only be a sacrilege against ourselves . . .” “They drink the goblet of poison together and die in ecstasy.” All of which is a pity for promising people, but, in any case, is preferable to the “beetle man”, “under the floor boards”, wall-peepers, et hoc genus omne, of burrowing fugitives; “Samson you cannot be too quick”, is a natural first reaction to them. Yet Mr. Wilson teaches us well not to laugh too easily, or too lightly to dismiss them; it is a serious matter. This is serious if it is the death of a civilisation; it is still more serious if it is not death but the pangs of a new birth. And, in any case, even the worst of them possess in some way the essential sensitivity which the philistine lacks. So we will not laugh at even the extremes of this system, or rather way of thinking; something may come out of it all, because at least they feel. But Mr. Wilson in turn should not smile too easily at the last “period of intense and healthy optimism that did not mind hard work and pedestrian logic.” He seems to regard the nineteenth century as a “childish world” which presaged “endless changes in human life” so that “man would go forward indefinitely on ‘stepping stones of his dead self’ to higher things.” He thinks that before we “condemn it for short-sightedness”, ” we survivors of two world wars and the atomic bomb” (at this point surely he outdoes the Victorians in easy optimism, for it is far from over yet) “would do well to remember that we are in the position of adults condemning children”. Why? — is optimism necessarily childish and pessimism necessarily adult? Sometimes this paralysed pessimism seems more like the condition of a shell-shocked child. Health can be the state of an adult and disease the condition of a child. Of course, if serious Victorians really believed in “the establishment of Utopia before the end of the century”, they were childish; reformist thinking of that degree is always childish in comparison with organic thinking. But there are explanations of the difference between the nineteenth and the twentieth century attitude, other than this distinction between childhood and manhood. Spengler said somewhere that the nineteenth century stood in relation to the twentieth century as the Athens of Pericles stood in relation to the Rome of Caesar. In his thesis this is not a distinction between youth and age — a young society does not reach senescence in so short a period — but the difference between an epoch which is dedicated to thought and an epoch which has temporarily discarded thought in favour of action, in the almost rhythmic alternation between the two states which his method of history observes. It may be that in this most decisive of all great periods of action the intellectual is really not thinking at all; he is just despairing. When he wakes up from his bad dream he may find a world created by action in which he can live, and can even think. Mr. Wilson will not quarrel with the able summary of his researches printed on the cover of his book : “it is the will that matters.” And he would therefore scarcely dispute the view just expressed; perhaps the paradox of Mr. Wilson in this period is that he is thinking. That thought might lead him through and far beyond the healthy “cowboy rodeo” of the Victorian philosophers in their sweating sunshine, on (not back) to the glittering light and shade of the Hellenic world — das Land der Griechen mit der Seele suchen — and even beyond it to the radiance of the zweite Hellas. Mr. Wilson does not seem yet to be fully seized of Hellenism, and seems still less aware of the more conscious way of European thinking that passes beyond Hellas to a clearer account of world purpose. He has evidently read a good deal of Goethe with whom such modern thinking effectively begins, and he is the first of the new generation to feel that admiration for Shaw which was bound to develop when thought returned. But he does not seem to be aware of any slowly emerging system of European thinking which has journeyed from Heraclitus to Goethe and on to Shaw, Ibsen and other modems, until with the aid of modern science and the new interpretation of history it begins to attain consciousness. He is acute at one point in observing the contrasts between the life joy of the Greeks and the moments when their art is “full of the consciousness of death and its inevitability”. But he still apparently regards them as “healthy, once born, optimists,” not far removed from the modern bourgeois who also realises that life is precarious. He apparently thinks they did not share with the Outsider the knowledge that an “exceptional sense of life’s precariousness” can be “a hopeful means to increase his toughness”. The Greeks, of course, had not the advantage of reading Mr. Toynbee’s Study of History, which does not appear on a reasonably careful reading to be mentioned in Mr. Wilson’s book.

He is acute at one point in observing the contrasts between the life joy of the Greeks and the moments when their art is “full of the consciousness of death and its inevitability”. But he still apparently regards them as “healthy, once born, optimists,” not far removed from the modern bourgeois who also realises that life is precarious. He apparently thinks they did not share with the Outsider the knowledge that an “exceptional sense of life’s precariousness” can be “a hopeful means to increase his toughness”. The Greeks, of course, had not the advantage of reading Mr. Toynbee’s Study of History, which does not appear on a reasonably careful reading to be mentioned in Mr. Wilson’s book. But Mr. Wilson moves far beyond Sartre in regarding the thinkers of an earlier period; notably Blake. At this point he recovers direction. The reader will find pages 225 to 250 among the most important of this book, but he must read the whole work for himself; this review is a commentary and an addendum, not a précis for the idle, nor a primer for those who find anything serious too difficult. The author advances a long way when he considers Blake’s “skeleton key” to a solution for those who “mistake their own stagnation for the world’s”. Here we reach realisation that the “crises of’living demand the active co-operation of intellect, emotions, body on equal terms”; contact is made here with Goethe’s Ganzheit, although it is not mentioned. “Energy is eternal delight” takes us a long way clear o the damp caverns of neo-existentialism and

But Mr. Wilson moves far beyond Sartre in regarding the thinkers of an earlier period; notably Blake. At this point he recovers direction. The reader will find pages 225 to 250 among the most important of this book, but he must read the whole work for himself; this review is a commentary and an addendum, not a précis for the idle, nor a primer for those who find anything serious too difficult. The author advances a long way when he considers Blake’s “skeleton key” to a solution for those who “mistake their own stagnation for the world’s”. Here we reach realisation that the “crises of’living demand the active co-operation of intellect, emotions, body on equal terms”; contact is made here with Goethe’s Ganzheit, although it is not mentioned. “Energy is eternal delight” takes us a long way clear o the damp caverns of neo-existentialism and No men ever had a deeper sense of the human tragedy than the Greeks; none ever faced it with such brilliant bravery or understood so well not only the art of grasping the fleeting, ecstatic moment, but of turning even despair to the enhancement of beauty. Living was yet great; they understood dennoch preisen; they did not “leave living to their servants”. Mr. Wilson in quoting Aristotle in the same sense as the above lines of Sophocles — “not to be born is the best thing, and death is better than life” — holds that “this view” lies at one extreme of religion, and that “the other extreme is vitalism”. He does not seem at this point fully to understand that the extremes in the Hellenic nature can be not contradictory but complementary, or interacting. The polarity of Greek thought was closely observed and finely interpreted by Nietzsche in diverse ways. But it was left to Goethe to express the more conscious thought beyond polarity in his Faust: the Prologue in Heaven:

No men ever had a deeper sense of the human tragedy than the Greeks; none ever faced it with such brilliant bravery or understood so well not only the art of grasping the fleeting, ecstatic moment, but of turning even despair to the enhancement of beauty. Living was yet great; they understood dennoch preisen; they did not “leave living to their servants”. Mr. Wilson in quoting Aristotle in the same sense as the above lines of Sophocles — “not to be born is the best thing, and death is better than life” — holds that “this view” lies at one extreme of religion, and that “the other extreme is vitalism”. He does not seem at this point fully to understand that the extremes in the Hellenic nature can be not contradictory but complementary, or interacting. The polarity of Greek thought was closely observed and finely interpreted by Nietzsche in diverse ways. But it was left to Goethe to express the more conscious thought beyond polarity in his Faust: the Prologue in Heaven: May we end with a few questions based on that doctrine of higher forms which has found some expression in this Journal and in previous writings? Is it not now possible to observe with reason and as something approaching a clearly defined whole, what has hitherto only been revealed in fitful glimpses to the visionary? What are the means of observation available to those who are not blessed with the revelation of vision? Are they not the thoughts of great minds which have observed the working of the divine in nature and the researches of modern science which appear largely to confirm them?

May we end with a few questions based on that doctrine of higher forms which has found some expression in this Journal and in previous writings? Is it not now possible to observe with reason and as something approaching a clearly defined whole, what has hitherto only been revealed in fitful glimpses to the visionary? What are the means of observation available to those who are not blessed with the revelation of vision? Are they not the thoughts of great minds which have observed the working of the divine in nature and the researches of modern science which appear largely to confirm them? At some point the spirit, the soul — call it what you will — is ignited by some spark of the divine and moves without necessity; yet, again it is a matter of common observation that this only occurs in very advanced types. In general it is only the “challenge” of adverse circumstance which evokes the “response” of movement to a higher state. Goethe expressed this thought very clearly in Faust by his concept of evil’s relationship to good; he also indicated the type where the conscious striving of the aspiring spirit replaces the urge of suffering in the final attainment of salvation: wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. In the early stages of the great striving all suffering, and later all beauty must be experienced and sensed; but to no moment of ecstasy can man say, verweile doch, du bist so schön until the final passing to an infinity of beauty at present beyond man’s ken. Complacency, at any point, is certainly excluded. So must it be always in a creed which begins effectively with Heraclitus and now pervades modern vitalism. The philosophy of the “ever living fire”, of the ewig werdende could never be associated with complacency. Still less can the more conscious doctrine of higher forms co-exist with the static, or with the illusory perfections of a facile reformism. Man began very small, and has become not so small; he must end very great, or cease to be. That is the essence of the matter. Is it true? This is a question which everyone must answer for himself after studying European literature which stretches from the Greeks to the vital thought of modern times and, also, the world thinking of many different climes and ages which in many ways and at most diverse points is strangely related. He should study, too, either directly or through the agency of those most competent to judge, the evolutionary processes revealed so relatively recently by modern biology and the apparently ever increasing concept of ordered complexity in modern physics. He must then answer two questions: the first is whether it is more likely than not that a purpose exists in life? — the second is whether despite all failures and obscurities the only discernable purpose is a movement from lower to higher forms? If he comes at length to a conclusion which answers both these questions with a considered affirmative, he has reached the point of the great affirmation. The new religious impulse which so many seek is really already here. We need neither prophets nor priests to find it for ourselves, although we are not the enemies but the friends of those who do. For ourselves we can find in the thought of the world the faith and the service of the conscious and sentient man.

At some point the spirit, the soul — call it what you will — is ignited by some spark of the divine and moves without necessity; yet, again it is a matter of common observation that this only occurs in very advanced types. In general it is only the “challenge” of adverse circumstance which evokes the “response” of movement to a higher state. Goethe expressed this thought very clearly in Faust by his concept of evil’s relationship to good; he also indicated the type where the conscious striving of the aspiring spirit replaces the urge of suffering in the final attainment of salvation: wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. In the early stages of the great striving all suffering, and later all beauty must be experienced and sensed; but to no moment of ecstasy can man say, verweile doch, du bist so schön until the final passing to an infinity of beauty at present beyond man’s ken. Complacency, at any point, is certainly excluded. So must it be always in a creed which begins effectively with Heraclitus and now pervades modern vitalism. The philosophy of the “ever living fire”, of the ewig werdende could never be associated with complacency. Still less can the more conscious doctrine of higher forms co-exist with the static, or with the illusory perfections of a facile reformism. Man began very small, and has become not so small; he must end very great, or cease to be. That is the essence of the matter. Is it true? This is a question which everyone must answer for himself after studying European literature which stretches from the Greeks to the vital thought of modern times and, also, the world thinking of many different climes and ages which in many ways and at most diverse points is strangely related. He should study, too, either directly or through the agency of those most competent to judge, the evolutionary processes revealed so relatively recently by modern biology and the apparently ever increasing concept of ordered complexity in modern physics. He must then answer two questions: the first is whether it is more likely than not that a purpose exists in life? — the second is whether despite all failures and obscurities the only discernable purpose is a movement from lower to higher forms? If he comes at length to a conclusion which answers both these questions with a considered affirmative, he has reached the point of the great affirmation. The new religious impulse which so many seek is really already here. We need neither prophets nor priests to find it for ourselves, although we are not the enemies but the friends of those who do. For ourselves we can find in the thought of the world the faith and the service of the conscious and sentient man.

Après Guénon se défoule sur la classe moyenne apparue en France à la fin du Moyen Age et si visible déjà au temps de Molière (que ne le lisez-vous en ce sens celui-là !) :

Après Guénon se défoule sur la classe moyenne apparue en France à la fin du Moyen Age et si visible déjà au temps de Molière (que ne le lisez-vous en ce sens celui-là !) : La classe moyenne pense sur tout pareil, et c’est en fonction des médias. Elle a été d’abord terrifiante en Angleterre (lisez Fukuyama) puis en France et dans le monde. Balzac :

La classe moyenne pense sur tout pareil, et c’est en fonction des médias. Elle a été d’abord terrifiante en Angleterre (lisez Fukuyama) puis en France et dans le monde. Balzac :

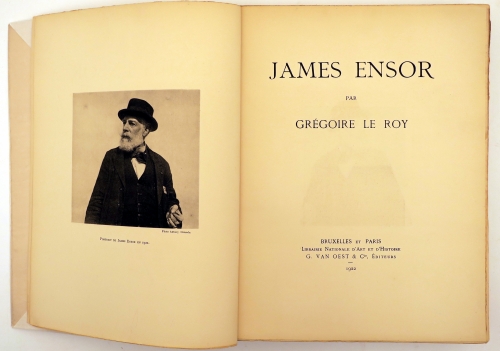

Ainsi que le montre très bien le professeur Bales, de l’Université d’Exter, les condisciples formés par les Jésuites de Gand connaissent des hauts et des bas dans l’histoire de leur amitié riche en « interférences », mais aussi en « confrontations ». Après avoir rappelé la formation de bibliothécaire de Le Roy, le poste qu’il occupe ainsi à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, son rôle de conseiller artistique dans une galerie de la Porte de Namur et l’apothéose de sa carrière au Musée Wiertz, dont il devient le conservateur, revenons un moment sur son œuvre de conteur pour souligner Joe Trimborn, un recueil de nouvelles datant de cette année 1913 décidément très prolifique.

Ainsi que le montre très bien le professeur Bales, de l’Université d’Exter, les condisciples formés par les Jésuites de Gand connaissent des hauts et des bas dans l’histoire de leur amitié riche en « interférences », mais aussi en « confrontations ». Après avoir rappelé la formation de bibliothécaire de Le Roy, le poste qu’il occupe ainsi à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, son rôle de conseiller artistique dans une galerie de la Porte de Namur et l’apothéose de sa carrière au Musée Wiertz, dont il devient le conservateur, revenons un moment sur son œuvre de conteur pour souligner Joe Trimborn, un recueil de nouvelles datant de cette année 1913 décidément très prolifique.