lundi, 28 août 2023

Ancien étudiant de Madeleine Albright et russophobe patenté: il devient le nouvel ambassadeur d'Allemagne à Moscou!

Ancien étudiant de Madeleine Albright et russophobe patenté: il devient le nouvel ambassadeur d'Allemagne à Moscou!

Source: https://zuerst.de/2023/08/25/er-studierte-bei-madeleine-albright-russland-gegner-wird-neuer-deutscher-botschafter/

Berlin/Moscou. Si la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock (Verts), ne peut pas elle-même pester et ruiner la réputation de l'Allemagne à l'étranger, elle envoie au moins quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. C'est ce qui échoit dorénavant au nouvel ambassadeur allemand à Moscou, le Comte Alexander Lambsdorff. Il s'est notamment distingué par le passé comme un adversaire acharné de la Russie et un partisan des livraisons d'armes allemandes à l'Ukraine.

Il est donc peu surprenant que Moscou ne soit pas satisfaite de cette nouvelle nomination. L'ancien député de la FDP a présenté ces jours-ci ses lettres de créance au ministère des Affaires étrangères de Moscou, ce que la partie russe a accueilli par des constatations peu flatteuses, mais pertinentes. Elle a critiqué le "caractère conflictuel et inamical" de la politique allemande dans les relations bilatérales. La politique antirusse de l'Allemagne réduit à néant des décennies de coopération mutuellement bénéfique ; il règne en Allemagne une "russophobie déraisonnable", a fait savoir le ministère.

M. Lambsdorff succède à Géza Andreas von Geyr en tant que chef de la diplomatie allemande en Russie. Sa nomination en tant que nouvel ambassadeur est une initiative personnelle de la ministre des Affaires étrangères Baerbock. Ces dernières années, M. Lambsdorff a non seulement plaidé en faveur d'un soutien militaire à Kiev, mais il a également joué le rôle de haut-parleur transatlantique en qualifiant le gazoduc germano-russe Nord Stream 2 - qui aurait été détruit par les Etats-Unis en septembre 2022 - de "bêtise géopolitique et de débâcle diplomatique".

De telles prises de position ne sont pas surprenantes. Lambsdorff, qui a commencé sa formation de diplomate en 1995, a étudié auparavant, entre autres, à Washington. L'une de ses enseignantes y était l'ancienne secrétaire d'État américaine controversée Madeleine Albright (mü).

Demandez ici un exemplaire de lecture gratuit du magazine d'information allemand ZUERST ! ou abonnez-vous ici dès aujourd'hui à la voix des intérêts allemands !

Suivez également ZUERST ! sur Telegram : https://t.me/s/deutschesnachrichtenmagazin

21:03 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, diplomatie, allemagne, russie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La relation Europe-Orient vue par le philosophe Schubart

La relation Europe-Orient vue par le philosophe Schubart

La lecture du livre "L'Europe et l'âme de l'Orient" a marqué un lecteur exceptionnel, Ernst Jünger.

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/110840-il-rapporto-europa-oriente-visto-dal-filosofo-schubart/

Un livre important est désormais en librairie grâce aux éditions Oaks. Il s'agit de l'essai du philosophe allemand Walter Schubart, L'Europe et l'âme de l'Orient, qui a vu le jour en 1938 (sur commande: info@oakseditrice.it, pp. 399, euro 28,00). Schubart était un éminent spécialiste du "continent russe" et a su capter la profondeur de l'âme de la "mère Russie" dans ses écrits. Avec la prise du pouvoir par Hitler, il a quitté sa patrie en 1933 et, avec sa femme d'origine juive, s'est réfugié à Riga où, en 1942, après avoir été arrêté et déporté par les Soviétiques, il a trouvé la mort dans un goulag soviétique au Kazakhstan. Inutile de souligner que le thème abordé dans les pages de ce volume est d'une grande actualité: les relations entre l'Ouest et l'Est, entre l'Europe et la Russie. Le développement argumentatif de l'essai repose, d'une part, sur la prose narrative de l'écrivain, apte à captiver le lecteur, et, d'autre part, sur le caractère prophétique de ses pages. À la fin des années 1930, la situation spirituelle et géopolitique du monde présentait, selon Schubart, les caractéristiques suivantes : "Ce qui [...] s'approche, c'est la lutte de deux mondes, la composition finale entre l'Occident et l'Orient et la naissance d'une culture occidentalo-orientale à travers l'homme johannique, en tant que représentant d'un nouvel âge" (p. 5).

Avec le recul, il semble facile d'affirmer que la prémisse de cette affirmation était certainement vraie, alors que la conclusion entrevue par le penseur n'a pas été réalisée. La référence à l'homme johannique et à la régénération du monde dans une nouvelle ère montre clairement que le cadre herméneutique de l'auteur est certainement apocalyptique, puisque l'apocalyptique est l'animus russe. En Italie, des positions similaires se sont manifestées dans le catholicisme johannique et universaliste de Silvano Panunzio.

La lecture de l'ouvrage a beaucoup impressionné un lecteur exceptionnel, Ernst Jünger. Ce dernier, dans son livre Le Nœud gordien, a posé l'Orient et l'Occident comme des archétypes, des mythes éternels à travers la leçon de Schubart. Cela dit, le lecteur doit savoir que le philosophe déclare explicitement qu'il reprend la conception éonico-cyclique de l'histoire, articulée autour de quatre âges, chacun centré sur un type humain spécifique: l'homme harmonieux, héroïque, ascétique et messianique. À la fin des années 1930, le monde se trouverait dans une phase de transition, entre le monde ascétique et le monde messianique. Une époque de mutations et d'attentes naissantes, où l'on peut déceler la crise du monde bourgeois-industriel, mais où il est difficile de saisir les traits salutaires de l'ère nouvelle : "Nous vivons une époque de transition [...] elle est pleine de mélancolie, mais aussi d'espérance" (p. 15).

Au cours du dernier millénaire, l'Europe, rappelle l'auteur, a connu deux époques: la gothique et la prométhéenne. La première, qui se développe entre le 11ème et le 16ème siècle, incarne le prototype de l'homme harmonieux, parfaitement réconcilié avec le surnaturel et dont la vie a pour but la paix accordée par la Grâce. Entre 1450 et 1550, le passage au monde prométhéen s'opère, notamment avec la Réforme: "L'homme nouveau tourne son regard vers la terre, vers les lointains, vers le globe, et non plus vers les hauteurs infinies" (p. 16). L'homme nouveau veut posséder le monde, sa nature est la volonté de puissance, c'est un Titan qui s'est rebellé contre l'ordre divin des choses. L'ère prométhéenne du 20ème siècle touche à sa fin: "l'ère johannique est annoncée, dans laquelle le prototype messianique façonnera l'homme" (p. 16).

Schubart est convaincu que l'esprit du paysage est une constante de l'histoire, que le genius loci agit sur le sentiment animique des hommes. Les Russes ont été forgés par les plaines sans limites, dans lesquelles l'éternel les regarde majestueusement, les détachant de leur attachement au fini, à la terre comprise en termes de simple matérialité. La force du paysage agit dans l'histoire, tandis que les forces du sang, les forces purement biologiques sont soumises au vieillissement. Contrairement à la culture nationale socialiste: "Le sang et la terre désignent des éléments différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre sur le plan conceptuel" (p. 20). Dans l'ère johannique, l'autre monde reviendra s'affirmer, c'est pourquoi un rôle de premier plan, selon le penseur, sera joué par les Russes, peuple métaphysique: "Le grand événement qui se prépare est l'accession du slavisme au pouvoir déterminant de la culture" (p. 27). Le problème des relations Est-Ouest n'est pas un problème historico-politique, il est de nature spirituelle et philosophique.

Revenant à cette espérance messianique, le message goethéen-leibnizien concernant l'avènement d'une future grande civilisation occidentalo-orientale. L'Europe pourra se retrouver elle-même, sa grandeur homérique et médiévale, à travers le choc avec la Russie. L'homme grec est pour l'Allemand la première apparition de l'homme harmonieux, alors que Rome et sa civilisation juridique annoncent l'ère prométhéenne. L'Occident "a donné à l'humanité les formes les plus perfectionnées de la technique, de l'État [...] mais il lui a volé son âme. C'est à la Russie qu'il incombe de la restituer à l'humanité. La Russie possède précisément les forces que l'Europe a perdues et détruites" (p. 41). En effet, les Russes possèdent "l'idée nationale la plus profonde et la plus universelle: la rédemption de l'humanité [...]. L'idée de la rédemption du monde est l'expression du sentiment de fraternité, de l'humanitarisme universel au niveau de la politique internationale" (p. 248). Schubart, en reconstituant les étapes historico-idéales de la formation de l'idée nationale russe, en confrontant les principaux représentants de la slavophilie et de l'eurasianisme, s'attarde sur Dostoïevski. Ses personnages témoignent, par leurs conflits intérieurs, de la lutte entre les valeurs prométhéennes de l'Occident, qui ont fait irruption dans le pays oriental avec Pierre Ier, et l'âme originelle.

Dans Crime et Châtiment, l'issue du récit est un réquisitoire contre l'exaltation de la personnalité libre et forte affirmée en Occident avec la ligne spéculative Machiavel-Nietzsche, tandis que dans Démons, c'est l'État-Moloch qui montre ses limites. Le salut vient de la reconnaissance des limites humaines, il mûrit à travers un repentir intensément vécu. C'est ainsi que l'homme se rachète. Le salut du peuple russe est centré sur la récupération de la transcendance et de la tradition. Le bolchevisme lui-même a paradoxalement contribué, malgré l'athéisme d'État, à protéger la "Mère Russie" de la dissolution dans les eaux usées de la société post-moderne. La redécouverte stalinienne de l'idée nationale et de sa primauté le confirmera.

Dans le même ensemble historique, la crise de la culture prométhéenne et les signes de renaissance spirituelle en Occident ont convaincu Schubart de la proximité de la rencontre, sous le signe apocalyptique de Jean, de l'Europe et de la Russie. Il nous semble que les choses se sont passées et se passent autrement. La théologie johannique de l'histoire, qui soutient les thèses de Schubart, n'est pas proprement européenne. Seul un retour à la physis grecque peut ramener les Européens à leurs origines.

20:41 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : orient, occident, europe, russie, walter schubart, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

BRICS. Un nouveau monde étonnant !

BRICS. Un nouveau monde étonnant!

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/brics-oh-incredibile-mondo-nuovo/

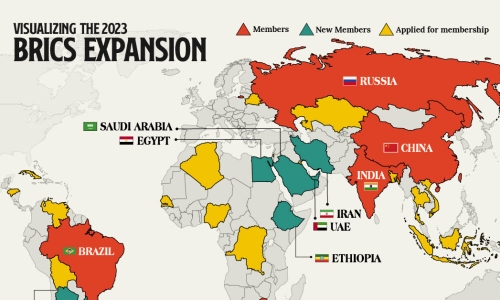

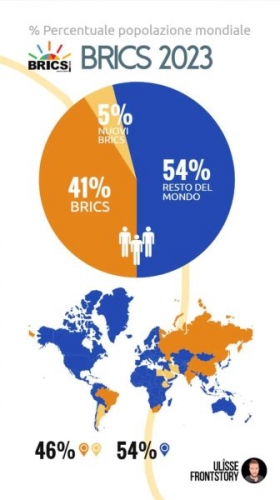

L'élargissement de la zone des BRICS a laissé de nombreux analystes perplexes. Et a plongé les hommes politiques et les opérateurs économiques dans une sorte d'état de confusion. La démonstration - s'il en était besoin - du vieil adage selon lequel les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre. Car ce qui se passe était évident et implicite dans l'évolution des choses. Mais, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident, nous avons continué à jouer avec l'idée que les BRICS n'étaient qu'un acronyme sans substance. Et que les désaccords entre les membres historiques ne déboucheraient sur rien de concret lors du sommet sud-africain.

Et au lieu de cela?

Et bien, au lieu de cela, ce sommet a changé la carte du monde.

Essayez de la regarder.

Avec l'entrée de l'Égypte, les BRICS contrôlent effectivement Suez. Avec l'entrée de l'Éthiopie dans le club, ils dominent le détroit de Djibouti et les pays bordant la mer Rouge.

Avec l'Arabie saoudite, ils contrôlent non seulement la mer Rouge, mais aussi l'accès au golfe Persique. Une coopération jusqu'alors impensable avec l'Iran. Et les Émirats arabes contrôlent Ormuz et le passage entre le golfe Persique et l'océan Indien.

Un Océan qui est occupé par le colosse Inde. Et le long duquel court la route de la soie maritime, qui part de la mer de Chine méridionale.

Si, comme cela semble très probable, l'Indonésie devait bientôt rejoindre les BRICS, les étendues maritimes de la Chine à la Méditerranée deviendraient une sorte de mer intérieure "bricsienne". Totalement contrôlée par le nouveau géant multinational.

Il ne s'agit pas seulement d'échanges et de commerce. Il s'agit d'une révolution radicale de l'échiquier géopolitique. Ce qui ne fait pas dormir Washington et, peut-être surtout, le Pentagone sur leurs deux oreilles. Ce n'est pas un hasard si l'US Navy concentre depuis des années l'essentiel de ses forces dans l'océan Indien. Et que les secrétaires d'État des derniers présidents, de Rice à Clinton, se sont efforcés de resserrer une "ceinture de retenue" autour de la Chine. En misant sur une alliance avec l'Inde, les Saoudiens, l'Indonésie.

Un projet stratégiquement fondamental, contrarié en un jour au sommet sud-africain. Effet boomerang, en outre, de la politique insensée de Biden en Ukraine. De même que la stratégie de confrontation, peut-être encore plus folle, avec Pékin au sujet de Taïwan.

Si vous regardez la carte de l'Afrique, vous constaterez qu'avec l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et l'Égypte, les BRICS occupent trois côtés et centres névralgiques du continent. Il ne manquerait plus que le Nigeria pour compléter le tableau. Le grand jeu africain serait alors terminé.

Mais le Nigeria, malgré la présence économique massive de la Chine, est encore trop subordonné via ses élites à l'Occident. Et avec trop de conflits internes. Trop de risques.

En revanche, au Maghreb, l'intégration prochaine de l'Algérie et de la Tunisie consolidera l'hégémonie des BRICS sur l'ensemble de l'Afrique du Nord méditerranéenne.

Seule la Turquie manque à l'appel. Mais c'est un pays lié (encore) à l'OTAN. Et, comme on peut le constater, les BRICS ont jusqu'à présent banni les pays ayant des liens politico-militaires étroits avec Washington.

C'est peut-être ce qui explique la énième valse d'Erdogan. Qui, après plus d'un an de neutralité substantielle, est soudain devenu un ardent défenseur de la cause ukrainienne. Du moins en paroles... car, on le sait, le sultan est connu pour sa capacité à négocier. Et augmenter le prix de son amitié.

Sans oublier l'Amérique latine. L'entrée de l'Argentine crée un axe sans précédent entre les deux géants du continent. Ouvrant, comme je l'ai déjà écrit, à une agrégation des pays andins. Ce qui conduirait à un marché sud-américain - l'ancien modèle MERCOSUR - toujours plus fort et plus intégré.

Et, en perspective, à la réalisation d'une unité substantielle d'intentions politiques, clairement opposée à l'hégémonie des "gringos". C'est le rêve de la "Bolivarie".

Cependant, l'Argentine semble être le talon d'Achille des BRICS. En effet, les prochaines élections argentines pourraient amener Javier Milei, ultra-libéral et totalement aplati face à Washington, au gouvernement.

Et vous pouvez parier que de nombreuses personnes à Langley et à Wall Street travaillent d'arrache-pied pour que cela se produise. Et pour éviter la victoire du péroniste Massa.

Quoi qu'il en soit, regardez la carte. Avec attention. Car ce qui se dessine aujourd'hui, c'est bel et bien un incroyable nouveau monde.

20:14 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, géopolitique, brics, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Niger : ethnosociologie et géopolitique

Niger : ethnosociologie et géopolitique

Katehon

Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/niger-etnosociologia-e-geopolitica?fbclid=IwAR2hEeAj_1QidUMPVA4qPeBK7gDoVd2Jew5vw9PFStj43yc1GH1tnBKiQV8

L'une des grandes questions mondiales des prochaines semaines est la possible intervention de la France et de ses alliés au Niger. Cette invasion, si elle a lieu, se fera sous la bannière de la CEDEAO, la communauté économique ouest-africaine dominée par des éléments pro-français. L'État du Niger lui-même est étroitement lié à de nombreux pays, de sorte que les conséquences d'une invasion pourraient entraîner une réaction en chaîne dans la région.

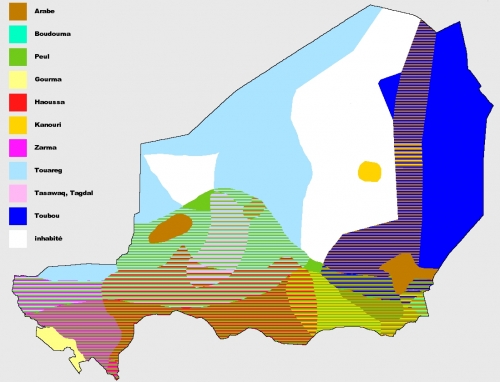

Ethnosociologie du Niger

L'État du Niger a une histoire et une structure ethnique et géopolitique complexes. Sa population est composée de plusieurs groupes ethniques: les Berbères touaregs au nord, les Haoussa de la branche nilo-saharienne mélangés aux Fulbe nilo-congolais au sud-est, et les Jerma, également de la branche nilo-saharienne, les Songhai, qui jouent un rôle important. Les ethnies nomades du nord du Niger - Kanuri, Tihishit et Tasawak - appartiennent au même groupe nilo-saharien.

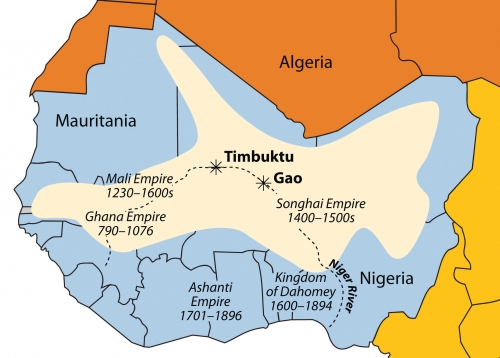

Pendant la période coloniale, le territoire a été brutalement conquis par la France et incorporé à l'Afrique occidentale française. Mais bien avant les colonisateurs français, des entités politiques distinctes et même des empires existaient sur le territoire.

Les Songhaïs : les Jerma

Les peuples de langue Songhaï (dont le Jerma fait partie) ont créé l'Empire Songhaï aux 15ème et 16ème siècles, qui s'est étendu aux États du Mali, du Niger et du Nigeria. L'empire Songhaï a succédé à l'empire du Mali et est devenu l'hégémon de l'Afrique de l'Ouest pendant un certain temps.

L'État Songhaï s'est construit dans le bassin du fleuve Niger (cours supérieur et moyen), à partir duquel il s'est étendu dans les deux directions, d'abord au nord et au sud, puis, après Gao, à l'ouest et à l'est.

Les sultans du Maroc ont conquis l'empire Songhaï en 1591. Par la suite, le Songhaï est devenu l'une des principautés régionales, au même titre que de nombreuses autres.

L'empire Songhaï était fondé sur une stratification rigide et formalisée des castes, qui a survécu à l'ère coloniale et a été maintenue par les Jerma, les Dendi et d'autres peuples jusqu'à aujourd'hui.

Les sociétés des peuples Songhai se composaient de trois castes strictement endogames. La première comprenait les personnes libres - les chefs (Zarmakoi des Jerma), les propriétaires de troupeaux (éleveurs) et les propriétaires de terres (agriculteurs). La strate supérieure de ce groupe endogame, lui-même subdivisé en une série de clans et de sous-castes endogames, était constituée des descendants de Sonni Ali, aujourd'hui considérés comme un type particulier de prêtres et de faiseurs de miracles (sohanche). Le deuxième groupe était constitué des employés (artisans, forgerons, musiciens, poètes). Enfin, le troisième groupe était celui des esclaves.

Les esclaves étaient une catégorie héréditaire et les descendants des esclaves devenaient esclaves à leur tour. Cependant, après quatre générations, les esclaves pouvaient prétendre au statut de personne libre. Dans le même temps, la caste dépendante ne pouvait pas changer de statut.

La différenciation des castes chez les Songhai est associée à un patriarcat prononcé et stable, ce qui constitue une différence significative par rapport à la stratification des castes chez les Berbères, qui présente certains parallèles avec les Songhai, mais conserve des liens avec d'anciens modèles matriarcaux qui, dans le cas des tribus Songhai (Jerma, etc.), sont totalement absents. La proximité avec les Berbères pourrait conduire à l'échange de certains éléments culturels, mais le patriarcat nilo-saharien original des Songhai est un trait distinctif de leur peuple.

Il est révélateur que la structure des huttes Jerma - rondes et à toit pointu - reproduise entièrement la forme des maisons nilotiques, ce qui démontre non pas tant l'origine orientale des Songhai que l'unité du type culturel. Parallèlement, la société Jerma est désormais sédentaire et la majorité de la population se consacre à la culture des céréales, à l'entretien des arbres fruitiers et à l'horticulture, avec une pratique de l'élevage largement développée.

Les membres de la classe supérieure des Jerma considèrent qu'il est de leur devoir de posséder un cheval, signe de leur appartenance à l'aristocratie militaire. Les Jerma sont belliqueux et ont de tout temps mené des raids contre les peuples voisins, s'emparant du bétail et réduisant les captifs en esclavage pour les utiliser dans l'agriculture ou les vendre sur les marchés d'esclaves. Le commerce des esclaves était une institution économique traditionnelle chez les Songhai, ainsi que chez les Berbères et les Arabes voisins.

Le peuple Jerma a joué un rôle important dans l'histoire de l'État du Niger moderne. Par exemple, le premier président du Niger après l'indépendance était le Jerma Amani Diori (1916-1989). En 1974, il a été renversé par un coup d'État militaire par un autre Jerma, Seyni Kuntche (1931-1987), qui est devenu président du Niger et l'est resté jusqu'à sa mort.

Salou Djibo (photo, ci-dessus), qui a mené un coup d'État en 2010, était également un Jerma.

Aujourd'hui, les Songhaïs - Jerma et autres - ne représentent que 21 % de la population du Niger. Néanmoins, ils contrôlent les principaux processus politiques.

Les Haoussas

Les Haoussas, comme les Jerma, appartiennent à la famille des langues nilo-sahariennes. Historiquement, les Haoussas sont étroitement liés au groupe ethnique nomade nigéro-congolais, les Fulbe (ou Fulani), largement répandus en Afrique de l'Ouest, qui ont été une force précoce et majeure dans la propagation de l'Islam parmi les peuples négroïdes.

Le territoire habité par les Haoussas en Afrique de l'Ouest est parfois appelé "Hausaland". Dans l'Antiquité, les Haoussas disposaient d'un réseau de cités-états développées, liées par la langue, la culture et le commerce. La majeure partie du Hausaland se trouve aujourd'hui au Nigeria, mais un pourcentage important de Haoussas constitue la population du Niger voisin.

Les légendes haoussas font remonter leurs origines au plateau de l'Aire, dans le centre du Niger. Plusieurs groupes ethnographiques de Haoussas s'appellent eux-mêmes par le nom d'états qui ont existé ou existent (sous forme traditionnelle). Ainsi, les Haoussas du Niger comprennent les Gobirawa (cité-État de Gobir, le souverain traditionnel est le Sarkin de Gobira, qui vit sur le territoire du Nigeria), les Katsinawa ou Maradawa (État de Katsina, le souverain est le Sarkin de Katsina, exilé par les Fulbe à Maradi), les Damagarawa (sultanat de Damagaram), les Daurawa (État de Daura), les Konnawa (ville de Birnin-Konnie), les Aderawa, les Mauri et d'autres encore.

Au début du 19ème siècle, la plupart des cités-états du Hausaland ont été conquises par une armée islamiste Fulbe ("Jihad Fulani") dirigée par Usman dan Fodio et incorporées au califat de Sokoto. Les cités-états de Maradi et de Damagaram étaient situées en territoire nigérien. Après les conquêtes d'Usman dan Fodio, les Haoussas ont commencé à se déplacer en masse sur le territoire de l'actuel Niger.

Les Haoussas sont un peuple sédentaire qui se consacre à l'agriculture, à l'artisanat et au commerce. Aujourd'hui, les Haoussas constituent la majorité de la population nigérienne (55%). Ils vivent dans le sud du pays, le long de la frontière avec le Nigeria, de Dogonduchi à l'ouest à Zinder à l'est. Les Haoussas sont également nombreux dans les régions de Tahoua et de Niamey.

Le président du Niger, Mahamadou Issoufou (photo, ci-dessus), qui a gouverné de 2011 à 2021, était d'origine haoussa.

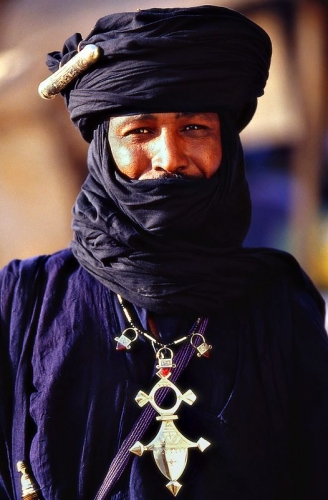

Les Fulbe

Autre grand peuple d'Afrique de l'Ouest, les Fulbe, au Niger, sont étroitement mêlés aux Haoussas et la plupart des Fulbe nigérians parlent la langue haoussa. Dans les sociétés haoussa-fulbe, le groupe ethnique Fulbe tend à former une noblesse, le Toronkawa (au Nigeria).

Socialement et culturellement, les Fulbe ne font qu'un avec les Haoussas. Cela dit, la plupart des Fulbe sont répartis sur une vaste zone de l'Afrique de l'Ouest, allant de la Mauritanie, de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée au Cameroun et au Soudan.

Traditionnellement, la société Fulbe comprend trois castes : les dirigeants, les Rimbbe ; les intellectuels, gardiens de l'héritage culturel, les Ninbbe ; et les esclaves, les Jayabbe.

Les Fulbe sont des nomades et des pasteurs qui considèrent l'intérieur aride de l'Afrique de l'Ouest comme leur territoire, indépendamment des frontières nationales. Certains Fulbe vivent aujourd'hui dans des zones urbaines.

Ils représentent 8,5 % de la population du pays.

Le premier président Fulbe du Niger fut Mamadou Tandja (photo, ci-dessus) (1938-2020).

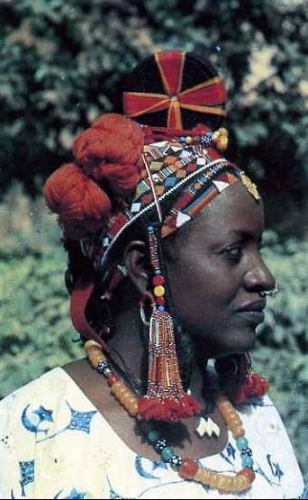

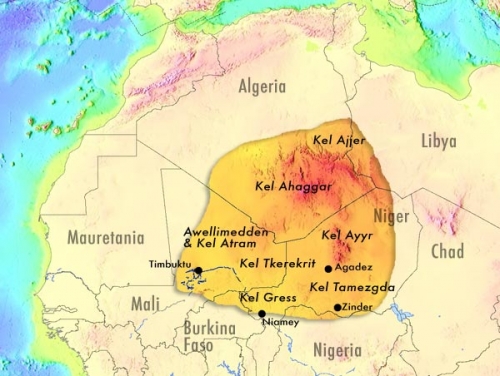

Les Touaregs

L'ouest du Niger et, plus généralement, le nord de l'État sont traditionnellement habités par des membres d'un autre peuple non nigérien, les Touaregs.

Les Touaregs sont nomades et vivent dans tout le Sahara : la moitié nord dans le sud-ouest de la Libye et le sud-est de l'Algérie, et la moitié sud dans l'ouest du Niger, l'est du Mali et le nord du Burkina Faso. Le territoire occupé par les Touaregs est comparable à celui d'un grand État africain. Les Touaregs sont l'un des peuples berbères les plus archaïques, qui a conservé les coutumes et les traditions les plus anciennes. En particulier, aujourd'hui encore, les Touaregs interdisent aux hommes d'exposer leur visage. Les femmes touaregs ne se couvrent pas le visage. Les femmes jouissent d'une position privilégiée dans la société touareg ; le système de parenté est matrilinéaire et matrilocal. De nombreuses décisions importantes dans la société sont prises par la mère du chef (aminokal), qui jouit d'une grande autorité. Malgré la propagation de l'islam et la pratique de la polygamie, le mariage touareg est strictement monogame.

Les Touaregs ont conservé l'ancienne langue berbère, le tamashek, et un système d'écriture particulier, le tifinag, basé sur l'ancienne écriture libyenne.

En raison de leur mode de vie essentiellement nomade et pastoral et de leurs modèles sociopolitiques non verticaux, les Touaregs n'ont jamais eu leur propre État, mais ont activement résisté à l'intégration dans d'autres systèmes politiques existants. Les Touaregs ont traditionnellement dominé les sociétés sédentaires adjacentes aux zones touaregs, les attaquant régulièrement, leur imposant un tribut et les réduisant en esclavage (les Touaregs ont une caste spéciale d'esclaves, les forgerons Inclans et Ineden, qui sont ethniquement différents des Touaregs eux-mêmes et qui sont composés de Noirs). Une partie des Touaregs pratique la culture à la houe. Les Touaregs se caractérisent également par l'habitude d'élever des chèvres, une caractéristique des anciennes cultures matriarcales.

Lors de la création de l'Afrique occidentale française, ce sont les Touaregs qui ont opposé la résistance la plus farouche aux Français, ce qui a culminé avec la rébellion touarègue de 1916-1917. Les Touaregs n'ont pu être persuadés de reconnaître l'autorité française qu'en soudoyant les chefs de certaines tribus influentes.

Après l'indépendance des pays du Maghreb et de l'Afrique centrale, où les Touaregs représentaient un pourcentage important de la population, le modèle traditionnel de l'équilibre ethno-sociologique au Sahara et le rôle des Touaregs dans cet équilibre ont commencé à changer rapidement. Le mode de vie des Touaregs s'en est trouvé affecté, l'intensité de leur influence a diminué et les structures séculaires des relations avec les peuples voisins ont été perturbées.

Peu à peu, des concepts de nationalisme touareg sont apparus. Il s'appuie sur des précédents historiques. Ainsi, au Niger, les Touaregs ont créé le sultanat d'Agadez en 1449. En 1500, il est conquis par l'empire Songhaï, mais retrouve son indépendance en 1591. Le sultanat est florissant au 17ème siècle. Les Français l'ont conquis en 1900, mais les Touaregs ont résisté pendant quatre ans et n'ont jamais reconnu la légitimité de la domination française.

Dans les régions occidentales du Niger, les Touaregs sont traditionnellement forts et représentent une grande partie de la population.

Dans les années 1990, les Forces armées touarègues du désert du Sahara ont été créées au Niger. Ce groupe s'est rebellé en 1990 et a poursuivi ses actions militaires contre le gouvernement jusqu'en 1995, après quoi une trêve a été conclue. Les Touaregs ont repris leur lutte contre le gouvernement nigérien en 2007 sous la forme du Mouvement nigérian pour la justice, auquel se sont joints des groupes antigouvernementaux du peuple Fulbe (famille nigéro-congolaise) et des nomades Toubou (famille nilo-saharienne). Le chef du Mouvement nigérian pour la justice est un Touareg, Agali Ag Alambo (photo, ci-dessus).

Entre 2007 et 2009, des troubles touaregs ont éclaté non seulement au Niger, mais aussi au Mali voisin, car les Touaregs habitent également les territoires contigus de ces deux États. Par conséquent, la rébellion armée touareg au Niger a également impliqué les Touaregs maliens, en particulier l'un des hommes politiques et chefs de guerre les plus influents, Ibrahim ag Bahanga (photo, ci-dessus).

En 2012, les Touaregs ont profité du coup d'État au Mali pour proclamer la création de l'État indépendant de l'Azawad sur le territoire du même nom. La capitale de cette région est Tombouctou. Les Touaregs ont par la suite assoupli leurs exigences, acceptant l'autonomie et de larges pouvoirs au sein du Mali. C'est au Mali que le nationalisme touareg s'est manifesté le plus clairement, car les Touaregs constituent la principale population du nord du pays, mais en termes politiques, ils ne sont pas bien représentés au niveau de l'État.

Au Niger actuel, les Touaregs représentent 9% de la population et vivent principalement dans le nord du pays, dans la région d'Agadez (du nom de l'ancien État) et dans la vallée du Niger. Il est important de noter que les Touaregs du Niger forment une seule et même communauté avec les Touaregs du Mali, de l'Algérie et de la Libye voisins.

La géopolitique du Niger

En 2021, Mohamed Bazoum (photo, ci-dessus), un homme politique entièrement dévoué aux Français, d'origine arabe et originaire du Fezzan, proche de l'ancien président Mahamadou Issouf, auquel il a succédé, devient président du Niger.

Le 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est renversé par les forces armées nigériennes dirigées par le général de brigade Abdurahmane Tchiani (photo, ci-dessus), issu d'une ethnie haoussa.

Les rebelles capturent Mohamed Bazoum et l'accusent de corruption et de favoriser la France coloniale. En même temps, les rebelles ont proclamé une voie de rapprochement avec les régimes antifrançais et anticoloniaux du Mali et du Burkina Faso, orientés vers un monde multipolaire et favorables à un rapprochement avec la Russie.

Pour la France, le Niger est une source importante d'uranium. Paris est extrêmement préoccupé par sa sécurité énergétique, qui a été maintenue depuis un demi-siècle aux dépens de ce pays le plus pauvre d'Afrique. Au centre de la zone naturelle du Sahel, les régions septentrionales du Niger revêtent une importance géostratégique. C'est notamment une route caravanière pour le transport de l'or, de la drogue, des armes, de la main d'œuvre illégale et des groupes terroristes qui déstabilisent l'ensemble de l'Afrique. Par exemple, la drogue arrive en Europe via le Niger et les régions du nord du Mali, où les Français empêchent les autorités locales d'entrer depuis 2013. Dans la même région, Agadez accueille une base militaire américaine dotée d'un aérodrome pouvant accueillir des avions de transport militaire.

Ni les États-Unis ni la France n'ont l'intention de retirer leurs troupes du Niger. Du moins, aucune déclaration officielle n'a été faite en ce sens. Toutefois, l'expérience du Mali voisin suggère que la présence des militaires français pourrait être remise en question après la consolidation du nouveau gouvernement.

La possibilité d'une intervention militaire de la France et de ses alliés au Niger demeure.

Outre le rétablissement du président "légitime" Bazoum, la situation sécuritaire pourrait servir de prétexte à une intervention. Après le renversement du président pro-français, les djihadistes de l'État islamique, interdits en Russie, sont devenus plus actifs au Niger. Dans le même temps, l'ancien chef rebelle touareg Rissa Ag Boula (photo, ci-dessus) a annoncé la création du "Conseil de résistance pour la République" (CRR) et le début de la lutte contre l'armée nigérienne. Les rebelles touaregs se sont manifestés ces dernières années tant en Algérie qu'au Mali, ce qui a coïncidé avec la détérioration des relations de ces pays avec la France.

L'intervention militaire de la France et de ses alliés, si elle a lieu, s'accompagnera de tentatives de déstabilisation de la zone sahélienne en utilisant les facteurs touaregs et djihadistes. Les groupes peuls et touaregs servent actuellement de base aux mouvements extrémistes dans la région, notamment l'État islamique au Grand Sahara, une branche d'ISIS interdite en Russie, et une coalition de groupes loyaux à Al-Qaïda (JNIM), également interdite en Russie, dirigée par l'ancien nationaliste touareg Iyad Ag-Ghali. Cependant, même en l'absence d'intervention, des forces extérieures pourraient chercher à fomenter l'instabilité au Niger, avec le risque d'une escalade des tensions dans l'ensemble du Sahel, où les mêmes populations et les mêmes groupes transfrontaliers opèrent.

L'intervention de l'OTAN en Libye en 2011 n'a pas seulement porté atteinte à l'intégrité territoriale du pays pendant une décennie, en le transformant en un bastion de l'extrémisme et de la criminalité. Les Touaregs déplacés de Libye par les forces de Mouammar Kadhafi sont devenus la force derrière le soulèvement dans le nord du Mali en 2012, qui a ensuite été rejoint par les djihadistes. La déstabilisation de la Libye a fini par déstabiliser le Sahel et les actions de la France contre les djihadistes ont renforcé les groupes séparatistes locaux, qui pullulent au Mali et au Niger. En cas de tentatives de déstabilisation et d'ingérence dans les affaires du Niger, auxquelles s'opposent les puissances régionales que sont le Mali, le Burkina Faso et l'Algérie, il faut s'attendre à ce que le conflit dégénère en une guerre majeure au Sahel. Cela affectera à son tour la situation dans toute l'Afrique de l'Ouest et du Nord.

En théorie, la menace peut être éliminée si le Niger se tourne vers de nouveaux partenaires. De toute évidence, il pourrait s'agir de la Russie et de la PMC "Wagner", qui ont fait leurs preuves en RCA et au Mali. Cependant, la Turquie tente également de s'implanter activement dans la région. Ankara développe des liens avec des pays qui soutiennent le Niger face à une éventuelle intervention - le Mali et le Burkina Faso - et s'est déjà opposée à une intervention au Niger. Il est à noter que le Burkina Faso est un important consommateur de produits militaires turcs.

20:00 Publié dans Actualité, Ethnologie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, niger, afrique, affaires africaines, politique internationale, haoussas, touaregs, fulbe, songhai, ethnologie, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook