jeudi, 25 avril 2024

Les États-Unis, chassés d'Afrique, refusent de partir. Parce qu'ils sont les bons!

Les États-Unis, chassés d'Afrique, refusent de partir. Parce qu'ils sont les bons!

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/gli-usa-cacciati-dallafrica-rifiutano-di-andarsene-perche-sono-i-buoni/

... et ils ne veulent pas partir... Non, pas les enfants qui ont grandi mais qui préfèrent rester dans la maison de maman. Dans le cas qui nous occupe ici, ceux qui ne veulent pas partir sont les soldats américains que les gouvernements du Niger et du Tchad ont invités à retourner chez eux. Non. Hic manebimus optime. D'accord, ils n'ont peut-être pas utilisé le latin pour répondre, mais le fond ne change pas. Eux, les Américains, sont les gentils et ont donc le droit de garder leurs bases militaires où ils veulent, même si les gouvernements locaux voudraient les mettre dehors.

Et ils s'en offusquent même, les Yankees. Mais comment, nous sommes les gentils, nous exportons la démocratie avec des bombes, nous amenons des multinationales pour vous exploiter un peu, et au lieu de nous remercier, vous nous renvoyez ? Pas question ! Nous restons parce que nous sommes en mission pour Dieu. Pour le dollar-Dieu, mais chacun choisit les Dieux à son image et à sa ressemblance.

Et puis, assez de bêtises sur la souveraineté nationale. Ce n'est pas un dogme absolu. Cela dépend des cas. Si nos ennemis ne la respectent pas, ils sont des criminels à punir sans pitié. À sanctionner, à bombarder. Si, au contraire, ce sont nos amis qui ne la respectent pas, ou si c'est nous directement, alors la situation change. Parce que nous sommes les gentils, nous pouvons violer n'importe quelle règle et n'importe quelle frontière étatique. Nos intérêts sont des intérêts mondiaux. Et deux pays africains ne peuvent pas se permettre de nous renvoyer.

Si ce n'est pas le cas, nous organisons l'habituel soulèvement populaire manipulé et coloré, et si le gouvernement se défend, nous intervenons avec des bombardiers pour défendre la démocratie. Comme d'habitude.

18:17 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, états-unis, afrique, affaires africaines, niger, tchad |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 01 avril 2024

Un acte de souveraineté: le gouvernement militaire du Niger met les Américains à la porte

Un acte de souveraineté: le gouvernement militaire du Niger met les Américains à la porte

Source: https://zuerst.de/2024/03/22/ein-akt-der-souveraenitaet-militaerregierung-in-niger-wirft-die-amerikaner-raus/

Niamey. C'est une défaite stratégique cuisante pour les Etats-Unis, dont on se réjouira surtout à Moscou: le gouvernement militaire de ce pays du nord-ouest de l'Afrique, arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en juillet 2023, a mis fin à sa coopération militaire avec les Etats-Unis avec effet immédiat. Pour la position américaine en Afrique, c'est un coup dur. Avec la base aérienne 201, les États-Unis entretenaient jusqu'à présent au Niger leur deuxième plus grande base de drones au monde et la plus grande en Afrique. Un millier de soldats américains sont stationnés dans le pays.

Le Niger a longtemps été considéré comme un partenaire de l'Occident dans la région du Sahel. L'UE avait spécialement créé l'alliance de la CEDEAO pour renforcer son influence dans la région. Mais après le coup d'État au Niger, elle a tenté de monter la CEDEAO contre les nouvelles autorités. Le gouvernement putschiste s'est retiré de l'alliance et a été le premier à expulser les Français du pays.

Les soldats américains vont maintenant devoir les suivre. Le gouvernement a "décidé, en tenant compte des intérêts de la population, de mettre fin avec effet immédiat à l'accord sur le statut du personnel militaire américain et des employés civils du ministère américain de la Défense sur le territoire national du Niger", a lu samedi soir un porte-parole du gouvernement dans une déclaration à la télévision nationale.

Le porte-parole du département d'Etat américain, Matthew Miller, a déclaré que Washington avait pris note de la déclaration. Elle fait suite à des "discussions franches" sur les "préoccupations" des Etats-Unis concernant "l'évolution de la junte", a expliqué Miller sur X (anciennement Twitter). Le ministère américain de la Défense a fait une déclaration identique.

Vendredi dernier, une délégation américaine de haut niveau avait achevé une visite de trois jours au Niger, censée renouveler les contacts avec le gouvernement putschiste.

L'Occident suit avec une méfiance particulière le fait que le gouvernement de transition de Niamey se tourne de plus en plus vers la Russie depuis sa prise de pouvoir fin juillet 2023. Déjà lors des manifestations contre les Français peu après la prise du pouvoir, de nombreux drapeaux russes étaient apparus dans les rues. Et en décembre, un accord de coopération militaire a été conclu avec Moscou - depuis, l'expulsion des Américains était dans l'air. La Russie s'est proposée comme alliée à de nombreux pays d'Afrique noire et a promis une aide militaire et au développement. (he)

Demandez ici un exemplaire gratuit du magazine d'information allemand ZUERST ! ou abonnez-vous dès aujourd'hui à la voix des intérêts allemands !

Suivez également ZUERST ! sur Telegram : https://t.me/s/deutschesnachrichtenmagazin

19:23 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, niger, afrique, affaires africaines |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 05 septembre 2023

Le Niger renverse le néocolonialisme français

Le Niger renverse le néocolonialisme français

Brecht Jonkers

Source: https://crescent.icit-digital.org/articles/niger-overthrows-french-neo-colonialism

Le renversement du gouvernement de Mohamed Bazoum au Niger, soutenu par la France, le 26 juillet, peut peut-être être comparé à la défaite de l'apartheid en Afrique du Sud il y a près de 30 ans. Bazoum n'était pas seulement président du Niger, mais aussi président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont l'agenda est néolibéral. Sa cote de désapprobation auprès de la population nigérienne était très élevée.

Cela ne signifiait pas qu'il jouait un rôle particulier dans la constellation politique ouest-africaine. À bien des égards, Bazoum peut être considéré comme un représentant typique du courant politique dominant dans de nombreuses anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest.

Les critiques à l'encontre de son gouvernement portaient sur l'augmentation du coût de la vie, la persistance d'un niveau élevé de pauvreté et une incompétence flagrante. L'incapacité des dirigeants successifs de Niamey à réprimer l'insurrection wahhabite-takfiri menée par des groupes tels que Daesh et Al-Qaïda n'a fait qu'accroître le mécontentement de la population.

Lorsque le chef d'état-major Salifou Modi s'est rendu au Mali voisin en mars dernier et a convenu de mesures antiterroristes conjointes, Bazoum l'a rapidement limogé. Les mouvements anti-impérialistes antérieurs, en particulier le sentiment anti-français, ayant pris le dessus au Mali et au Burkina Faso, le Niger est devenu l'un des derniers piliers explicitement "pro-français" de la région, un pilier que la France, mais aussi les États-Unis, ont utilisé avec empressement dans la mascarade actuelle connue sous le nom de "guerre contre le terrorisme".

Près de 1100 soldats américains et une véritable base de la CIA étaient stationnés au Niger au moment du coup d'État du 26 juillet. Cela a rendu la plupart des Nigériens furieux à un point tel que le nouveau commandant de la Garde présidentielle, le général Abdourahamane Tchiani, a dû intervenir.

Bazoum a été déposé et emprisonné. Le pouvoir au Niger a été confié à un nouveau gouvernement de transition, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

Comme on pouvait s'y attendre, les grands médias occidentaux se sont déchaînés pour condamner la "prise de pouvoir militaire" au Niger. Ils ont tenté de pimenter les choses en soulignant le "rôle de Wagner et de la Russie" dans la fomentation de l'instabilité au Sahel, et en mettant en garde contre une "nouvelle instabilité" dans la région. La question est de savoir si une région ciblée par des insurgés wahhabites depuis des années, faisant plusieurs milliers de victimes civiles sous l'œil vigilant du "soutien militaire" de la France et des États-Unis, pourra jamais être qualifiée de "stable" ou de pacifique. Mais même cela n'est pas le cœur du problème.

La persistance du néocolonialisme français

Une grande partie de l'Afrique de l'Ouest en a assez du néocolonialisme français, du projet de "Françafrique" et du système monétaire du franc CFA qui lie les monnaies locales au franc français (et ensuite à l'euro) et à l'influence du Trésor français. Le Mali est malade de l'exploitation massive de son or par la France. Paris a accumulé 2 500 tonnes de réserves d'or sans une seule mine d'or en France alors que le Mali, avec environ 860 mines d'or opérationnelles, ne dispose que de 881 tonnes de réserves d'or. De même, le nouveau gouvernement de Niamey critique vivement la façon dont la France a profité de l'abondance d'uranium au Niger. Le "yellow cake" est très recherché par le marché français de l'énergie qui dépend du nucléaire pour plus de 71% de ses besoins.

L'histoire sanglante de la France en Afrique, y compris l'héritage impérialiste permanent, a perduré sur le continent même après l'"indépendance". Le néocolonialisme occidental, en particulier français, est tellement flagrant et connu que même les médias occidentaux ne peuvent pas le nier ou l'occulter. Ils avancent de vagues excuses telles que "la Russie n'est pas meilleure", "l'amélioration se profile à l'horizon" et, argument souvent entendu, "ce n'est pas la bonne méthode". "Ce terme signifie ici l'intervention de l'armée (ou des deux) ou le ralliement des masses dans les rues.

Pour les experts européens, les habitants de la région du Sahel devraient simplement suivre la voie "civilisée" en copiant l'Europe. Ils devraient élire un homme politique qui négociera un avenir meilleur pour son pays, sans répercussions négatives pour les intérêts commerciaux occidentaux, bien entendu.

Condamner les développements révolutionnaires dans des pays comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger comme de simples "coups d'État militaires", simplement parce que l'action directe de destitution de l'élite précédente a été entreprise par le personnel des forces armées, est une interprétation simpliste et naïve des événements.

Elle témoigne d'un manque de compréhension de la situation politique et de l'histoire récente de la région du Sahel en particulier, ainsi que du népotisme profondément ancré et de la stabilité fermement excluante et contrôlée par l'étranger de l'élite dirigeante qui a existé dans ces pays.

Se plaindre que "la transition du pouvoir devrait se faire démocratiquement" ne tient pas compte du fait qu'une transition démocratique était pratiquement impossible dans tous les pays susmentionnés. Les cliques au pouvoir dans des pays comme le Niger et le Burkina Faso ressemblent beaucoup à une forme d'aristocratie moderne, dans laquelle la possibilité de gravir les échelons dépend souvent de vos connaissances et des mains que vous graissez, plutôt que de ce que vous êtes ou de ce que vous pouvez faire.

La maxime "c'est un grand club, et vous n'en faites pas partie" s'applique à l'élite politique de ces pays, tout comme aux États-Unis. Aux États-Unis, les outsiders politiques n'ont aucune chance de "percer" dans le système, à moins de se vendre complètement. Et même ceux qui sont présentés comme des "outsiders", tels que Barack Obama et Alexandria Ocasio-Cortez, s'avèrent être soit des initiés de bas niveau depuis le début, soit ont été astroturfés et préparés depuis le début pour donner un semblant de revitalisation tout en gardant intact le cœur pourri du système.

La situation dans une grande partie du Sahel est assez similaire. De toutes les anciennes puissances coloniales, c'est la France qui a adopté l'approche la plus pratique. À bien des égards, la France n'a jamais quitté ses anciennes colonies. Les bases militaires françaises parsèment toujours le paysage ; la France s'empare des réserves d'or et les stocke en Europe, et Paris contrôle la monnaie de ces pays par le biais du franc CFA, ne leur laissant aucune souveraineté financière.

La "transition démocratique" n'était tout simplement pas possible. Il n'y avait pratiquement aucune capacité à voter pour une alternative. Le système politique était rigide et truqué, sans parler du fait qu'il était très statique et qu'il offrait peu de possibilités de mobilité sociale verticale (c'est-à-dire une chance de "monter en grade" ou de "s'imposer" en partant du bas de l'échelle).

L'agitation autour du changement au Niger

L'Occident a fait grand cas de la prise de pouvoir militaire au Niger, et plus tôt au Mali et au Burkina Faso. On peut se demander pourquoi le coup d'État militaire en Égypte (sur le même continent africain), qui a entraîné le massacre de milliers de civils innocents, n'a suscité que peu ou pas d'intérêt. En Afrique, la mémoire de Thomas Sankara est encore fraîche dans l'esprit de nombreuses personnes. Il n'est donc pas surprenant que les Nigériens soient venus en très grand nombre pour soutenir le renversement de Bazoum.

Certes, leur accession au pouvoir ne s'est pas faite de manière "traditionnelle", occidentale, libérale et "démocratique". Mais la question peut être posée : est-ce particulièrement pertinent ? Le fait est qu'il n'existe pas de test décisif universellement applicable pour la légitimité d'un gouvernement dans le monde entier, même si les médias grand public et les élites politiques occidentales voudraient nous faire croire le contraire.

Il est étrange que la distance spatiale et la souveraineté culturelle ne soient pas traitées avec la même préoccupation légitime que la "distance" temporelle dans la politique contemporaine. Personne ne semble se soucier du manque de légitimité démocratique de figures historiques occidentales sacrées telles que Napoléon, Otto von Bismarck ou la reine Victoria, pour ne citer que trois personnages de l'histoire européenne relativement récente. Aucun d'entre eux n'a été élu selon les principes de la démocratie libérale et aucun ne s'est soucié de sauver les apparences. Mais cela ne semble pas avoir d'importance parce que "c'était une autre époque".

Il est vrai que les normes varient selon les époques, mais les crimes de la reine Victoria sont bien plus fondamentaux qu'un simple manque de représentation démocratique (la colonisation et l'asservissement de 23 % de la population mondiale étant un concurrent majeur). Toutefois, les experts politiques et les idéologues occidentaux contemporains semblent être beaucoup moins indulgents lorsqu'il s'agit de différences fondamentales dans la culture, l'histoire politique, la situation économique ou toute autre forme d'identité spécifique des différents pays.

Les normes occidentales ne sont pas universelles

Ils ne se donnent même pas la peine d'expliquer pourquoi les autres sont censés s'attendre à un système politique presque identique dans des pays tels que les États-Unis, le Niger, le Venezuela, l'Iran ou la Russie. On peut supposer que l'opinion publique s'attend à une telle similitude politique comme une nécessité dogmatique, au sujet de laquelle aucune question n'est censée être posée. Si quelqu'un exigeait que tous les pays du monde partagent la même identité culturelle ou les mêmes croyances religieuses, il serait déclaré fou. Pourtant, exiger une telle quasi-uniformité et une suprématie unipolaire en termes de dimension politique est soi-disant considéré comme logique.

Cette attitude ridicule ne s'arrête pas là. L'impérialisme est hypocrite, unipolaire et expansionniste. L'insistance à copier les systèmes et valeurs "démocratiques" libéraux de l'Occident ne s'applique apparemment qu'aux opposants à la suprématie mondiale de l'Occident. Les alliés de l'Occident peuvent faire ce qu'ils veulent, comme le montrent les cas d'États et d'entités non démocratiques tels que l'Arabie saoudite et "Israël".

Pour en revenir au sujet qui nous occupe, il n'y a jamais eu de menace d'invasion de la CEDEAO ou d'intervention de l'OTAN lorsque le banquier du Fonds monétaire international Alassane Ouattara a violemment renversé le gouvernement de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire en 2010. Au contraire, la France et l'Ukraine ont participé militairement au renversement du gouvernement ivoirien, et la CEDEAO a fait pression pour que Ouattara soit reconnu comme président.

Le chouchou du cartel du FMI règne depuis lors sur la Côte d'Ivoire. Le fait qu'il ait réussi à se représenter et à remporter un troisième mandat lors d'une élection très controversée, bien que la constitution du pays ne le permette pas, ne semble pas déranger les élites de la CEDEAO, de la France ou des États-Unis. En retour, Ouattara s'est montré un atout fiable pour la France, en promettant que la Côte d'Ivoire enverrait des troupes pour attaquer le Niger si la CEDEAO décidait de poursuivre ses plans d'invasion.

Dans le même ordre d'idées, il n'y a pratiquement aucune condamnation étrangère, que ce soit par la CEDEAO ou par l'Occident "démocratique", du président sénégalais Macky Sall, malgré sa décision d'interdire le deuxième parti du pays, le parti socialiste panafricain PASTEF, et d'emprisonner son dirigeant, Ousmane Sonko (photo). La répression meurtrière des manifestants de l'opposition qui a suivi, au cours de laquelle plusieurs personnes ont été tuées par la police, n'a pas non plus semblé déplaire au camp "pro-démocratie". À l'instar de son collègue ivoirien, M. Sall a également promis que les troupes sénégalaises participeraient à la lutte contre le gouvernement révolutionnaire du Niger.

Les discours sur la "démocratie" et les "droits de l'homme" dans les médias occidentaux, en particulier en ce qui concerne l'Afrique ou le monde islamique, ne sont que de la poudre aux yeux. Les élites néolibérales ne se soucient pas de la démocratie ou des droits de l'homme, leur principale préoccupation est le pillage et le profit.

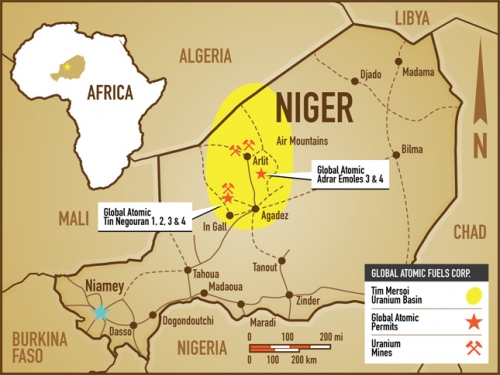

Voler l'uranium du Niger

Le Niger est le septième producteur mondial d'uranium, responsable d'environ 5 % de la production mondiale de ce matériau nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires. L'essentiel de l'uranium nigérien est extrait par la société française Orano, dont l'État français est le principal actionnaire. Paris a donc un intérêt immédiat et très important dans l'économie du Niger, en particulier dans les mines à ciel ouvert d'Arlit, dans le nord-ouest du pays. Orano est également directement impliqué dans le développement d'une nouvelle mine à Imouraren, qui contiendrait l'une des plus grandes réserves d'uranium au monde.

L'exploitation de l'uranium par des sociétés françaises a lieu au Niger depuis 1968 et constitue un véritable trésor pour les marchés occidentaux. Il n'existe aucun droit du travail ni aucune réglementation environnementale. "En Occident, vous avez besoin d'une étagère remplie d'autorisations et de certificats. Au Niger, vous donnez à quelqu'un une bêche et deux dollars par jour, et vous exploitez l'uranium", écrivait le journaliste Danny Forston en 2010. La France a bien sûr promis à son ancienne colonie un avenir radieux grâce à ce nouveau "partenariat" entre Niamey et Paris.

Depuis lors, on estime que 150.000 tonnes d'uranium ont été extraites du Niger par la seule société Orano (anciennement Areva). La mine d'Akuta a été fermée en 2021 en raison de l'épuisement complet du minerai. L'organisation caritative britannique Oxfam estime qu'un tiers des lampes en France fonctionnent grâce à l'énergie produite par l'uranium nigérien.

Les relations entre le Niger et Orano sont d'autant plus compliquées que l'entreprise publique bénéficie du soutien total de l'État français, avec toutes les implications militaires et de renseignement que cela implique. Il en résulte des "accords" très inégaux en faveur de l'entreprise, marqués par des exonérations fiscales extrêmement rentables.

L'exploration incontrôlée et non réglementée de l'uranium autour d'Arlit a entre-temps provoqué un désastre humanitaire et écologique. Plusieurs études menées dès 2003 par la Commission de recherche et d'information indépendantes sur les radiations (CRIIAD), basée en France, ont révélé que les niveaux de radioactivité de l'eau potable consommée par les travailleurs des mines locales dépassaient parfois jusqu'à cent fois les seuils de sécurité de l'Organisation mondiale de la santé. Une étude menée par Greenpeace en 2009 a révélé des résultats similaires, ainsi qu'une pollution toxique, dans cinq des six puits d'eau examinés. Un porte-parole d'Orano a qualifié ces résultats de "contamination naturelle".

Les conséquences médicales alarmantes d'une exposition quotidienne à un niveau de radiation 300 fois supérieur à la normale, détaillées dans un rapport d'enquête publié en 2017 par African Arguments, sont minimisées ou complètement ignorées par les prestataires de soins médicaux, ce qui n'est pas surprenant étant donné que la majorité des soins médicaux à Arlit sont fournis par l'entreprise Orano elle-même et que les professionnels de la santé sont ses employés.

Bien entendu, les gouvernements qui se sont succédé au Niger depuis 1968 portent également une grande responsabilité dans ces abus. C'est là que le néocolonialisme entre en jeu. Le Niger a été, du moins avant les récents événements révolutionnaires, un élément clé du projet néocolonial de la "Françafrique", dans lequel Paris a conservé un contrôle majeur sur ses anciennes colonies en Afrique. Dès le début de l'indépendance du Niger, des centaines de "conseillers" français sont restés à tous les niveaux du gouvernement. L'armée était composée exclusivement d'anciens membres des milices coloniales, et les officiers étaient souvent des Français qui avaient obtenu la nationalité nigérienne dans ce but précis.

Au total, 1500 soldats français et 1100 soldats américains sont toujours présents au Niger, bien que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) ait officiellement mis fin aux cinq accords militaires conclus avec la France et ordonné le départ de toutes les troupes françaises pour le début du mois de septembre. Ces accords ont souvent été conclus sous la forte pression de Paris.

Effet domino au Sahel

Il est clair que les récents développements ont pris la France complètement au dépourvu, 60 ans d'exploitation impitoyable de l'Afrique de l'Ouest semblant s'effondrer en l'espace de quelques années seulement. Mujtaba Rahman, directeur général pour l'Europe de la société de conseil Eurasia Group, est même allé jusqu'à qualifier les développements anticoloniaux au Niger, qui ont suivi les changements antérieurs au Burkina Faso et au Mali, de "théorie des dominos évidente pour le XXIe siècle".

Il convient de noter que le départ des troupes françaises du Niger ferait du Tchad le seul pays de la région stratégiquement importante du Sahel à maintenir une présence militaire française, bien que de plus petits contingents de troupes françaises soient toujours présents au-delà du Sahel, dans les États membres de la CEDEAO que sont la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Sénégal.

Il reste à voir comment la situation au Sahel et dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest évoluera. Il est peu probable que la France prenne ces pertes avec élégance. L'élite française est pleinement consciente de sa dépendance totale à l'égard de l'Afrique et de l'exploitation parasitaire qu'elle en fait.

L'ancien président français Jacques Chirac avait déclaré que "sans l'Afrique, la France glissera vers le rang de troisième puissance [mondiale]", faisant écho aux paroles inquiétantes de son prédécesseur François Mitterrand selon lesquelles "sans l'Afrique, la France n'aura pas sa place au XXIe siècle".

La France peut avoir "besoin" de l'Afrique pour continuer à se faire passer pour une puissance mondiale. Mais le fait est que l'Afrique n'a pas besoin, et apparemment ne veut pas ou ne désire pas plus de liens avec la France dans l'ordre mondial multipolaire émergent.

Brecht Jonkers

20:36 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, france, afrique, affaires africaines, niger, sahel |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 28 août 2023

Niger : ethnosociologie et géopolitique

Niger : ethnosociologie et géopolitique

Katehon

Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/niger-etnosociologia-e-geopolitica?fbclid=IwAR2hEeAj_1QidUMPVA4qPeBK7gDoVd2Jew5vw9PFStj43yc1GH1tnBKiQV8

L'une des grandes questions mondiales des prochaines semaines est la possible intervention de la France et de ses alliés au Niger. Cette invasion, si elle a lieu, se fera sous la bannière de la CEDEAO, la communauté économique ouest-africaine dominée par des éléments pro-français. L'État du Niger lui-même est étroitement lié à de nombreux pays, de sorte que les conséquences d'une invasion pourraient entraîner une réaction en chaîne dans la région.

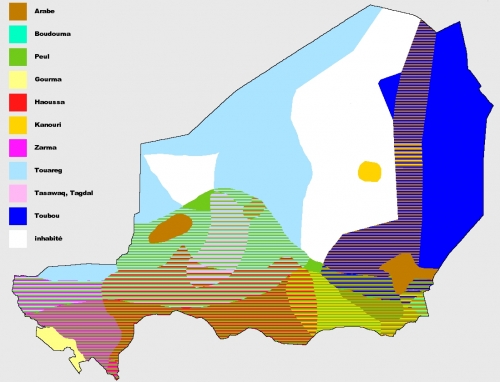

Ethnosociologie du Niger

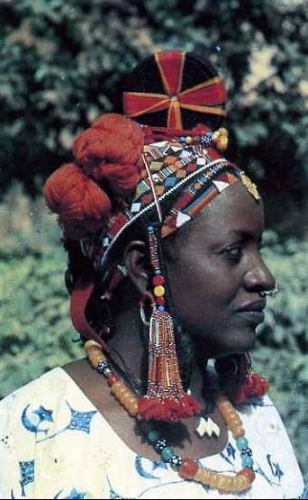

L'État du Niger a une histoire et une structure ethnique et géopolitique complexes. Sa population est composée de plusieurs groupes ethniques: les Berbères touaregs au nord, les Haoussa de la branche nilo-saharienne mélangés aux Fulbe nilo-congolais au sud-est, et les Jerma, également de la branche nilo-saharienne, les Songhai, qui jouent un rôle important. Les ethnies nomades du nord du Niger - Kanuri, Tihishit et Tasawak - appartiennent au même groupe nilo-saharien.

Pendant la période coloniale, le territoire a été brutalement conquis par la France et incorporé à l'Afrique occidentale française. Mais bien avant les colonisateurs français, des entités politiques distinctes et même des empires existaient sur le territoire.

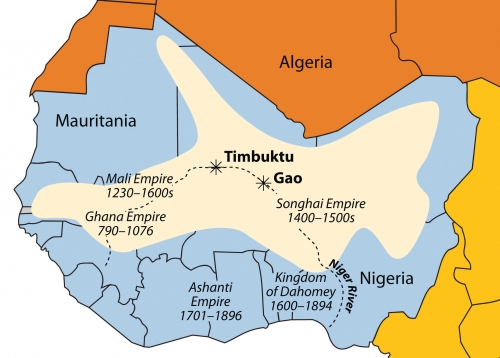

Les Songhaïs : les Jerma

Les peuples de langue Songhaï (dont le Jerma fait partie) ont créé l'Empire Songhaï aux 15ème et 16ème siècles, qui s'est étendu aux États du Mali, du Niger et du Nigeria. L'empire Songhaï a succédé à l'empire du Mali et est devenu l'hégémon de l'Afrique de l'Ouest pendant un certain temps.

L'État Songhaï s'est construit dans le bassin du fleuve Niger (cours supérieur et moyen), à partir duquel il s'est étendu dans les deux directions, d'abord au nord et au sud, puis, après Gao, à l'ouest et à l'est.

Les sultans du Maroc ont conquis l'empire Songhaï en 1591. Par la suite, le Songhaï est devenu l'une des principautés régionales, au même titre que de nombreuses autres.

L'empire Songhaï était fondé sur une stratification rigide et formalisée des castes, qui a survécu à l'ère coloniale et a été maintenue par les Jerma, les Dendi et d'autres peuples jusqu'à aujourd'hui.

Les sociétés des peuples Songhai se composaient de trois castes strictement endogames. La première comprenait les personnes libres - les chefs (Zarmakoi des Jerma), les propriétaires de troupeaux (éleveurs) et les propriétaires de terres (agriculteurs). La strate supérieure de ce groupe endogame, lui-même subdivisé en une série de clans et de sous-castes endogames, était constituée des descendants de Sonni Ali, aujourd'hui considérés comme un type particulier de prêtres et de faiseurs de miracles (sohanche). Le deuxième groupe était constitué des employés (artisans, forgerons, musiciens, poètes). Enfin, le troisième groupe était celui des esclaves.

Les esclaves étaient une catégorie héréditaire et les descendants des esclaves devenaient esclaves à leur tour. Cependant, après quatre générations, les esclaves pouvaient prétendre au statut de personne libre. Dans le même temps, la caste dépendante ne pouvait pas changer de statut.

La différenciation des castes chez les Songhai est associée à un patriarcat prononcé et stable, ce qui constitue une différence significative par rapport à la stratification des castes chez les Berbères, qui présente certains parallèles avec les Songhai, mais conserve des liens avec d'anciens modèles matriarcaux qui, dans le cas des tribus Songhai (Jerma, etc.), sont totalement absents. La proximité avec les Berbères pourrait conduire à l'échange de certains éléments culturels, mais le patriarcat nilo-saharien original des Songhai est un trait distinctif de leur peuple.

Il est révélateur que la structure des huttes Jerma - rondes et à toit pointu - reproduise entièrement la forme des maisons nilotiques, ce qui démontre non pas tant l'origine orientale des Songhai que l'unité du type culturel. Parallèlement, la société Jerma est désormais sédentaire et la majorité de la population se consacre à la culture des céréales, à l'entretien des arbres fruitiers et à l'horticulture, avec une pratique de l'élevage largement développée.

Les membres de la classe supérieure des Jerma considèrent qu'il est de leur devoir de posséder un cheval, signe de leur appartenance à l'aristocratie militaire. Les Jerma sont belliqueux et ont de tout temps mené des raids contre les peuples voisins, s'emparant du bétail et réduisant les captifs en esclavage pour les utiliser dans l'agriculture ou les vendre sur les marchés d'esclaves. Le commerce des esclaves était une institution économique traditionnelle chez les Songhai, ainsi que chez les Berbères et les Arabes voisins.

Le peuple Jerma a joué un rôle important dans l'histoire de l'État du Niger moderne. Par exemple, le premier président du Niger après l'indépendance était le Jerma Amani Diori (1916-1989). En 1974, il a été renversé par un coup d'État militaire par un autre Jerma, Seyni Kuntche (1931-1987), qui est devenu président du Niger et l'est resté jusqu'à sa mort.

Salou Djibo (photo, ci-dessus), qui a mené un coup d'État en 2010, était également un Jerma.

Aujourd'hui, les Songhaïs - Jerma et autres - ne représentent que 21 % de la population du Niger. Néanmoins, ils contrôlent les principaux processus politiques.

Les Haoussas

Les Haoussas, comme les Jerma, appartiennent à la famille des langues nilo-sahariennes. Historiquement, les Haoussas sont étroitement liés au groupe ethnique nomade nigéro-congolais, les Fulbe (ou Fulani), largement répandus en Afrique de l'Ouest, qui ont été une force précoce et majeure dans la propagation de l'Islam parmi les peuples négroïdes.

Le territoire habité par les Haoussas en Afrique de l'Ouest est parfois appelé "Hausaland". Dans l'Antiquité, les Haoussas disposaient d'un réseau de cités-états développées, liées par la langue, la culture et le commerce. La majeure partie du Hausaland se trouve aujourd'hui au Nigeria, mais un pourcentage important de Haoussas constitue la population du Niger voisin.

Les légendes haoussas font remonter leurs origines au plateau de l'Aire, dans le centre du Niger. Plusieurs groupes ethnographiques de Haoussas s'appellent eux-mêmes par le nom d'états qui ont existé ou existent (sous forme traditionnelle). Ainsi, les Haoussas du Niger comprennent les Gobirawa (cité-État de Gobir, le souverain traditionnel est le Sarkin de Gobira, qui vit sur le territoire du Nigeria), les Katsinawa ou Maradawa (État de Katsina, le souverain est le Sarkin de Katsina, exilé par les Fulbe à Maradi), les Damagarawa (sultanat de Damagaram), les Daurawa (État de Daura), les Konnawa (ville de Birnin-Konnie), les Aderawa, les Mauri et d'autres encore.

Au début du 19ème siècle, la plupart des cités-états du Hausaland ont été conquises par une armée islamiste Fulbe ("Jihad Fulani") dirigée par Usman dan Fodio et incorporées au califat de Sokoto. Les cités-états de Maradi et de Damagaram étaient situées en territoire nigérien. Après les conquêtes d'Usman dan Fodio, les Haoussas ont commencé à se déplacer en masse sur le territoire de l'actuel Niger.

Les Haoussas sont un peuple sédentaire qui se consacre à l'agriculture, à l'artisanat et au commerce. Aujourd'hui, les Haoussas constituent la majorité de la population nigérienne (55%). Ils vivent dans le sud du pays, le long de la frontière avec le Nigeria, de Dogonduchi à l'ouest à Zinder à l'est. Les Haoussas sont également nombreux dans les régions de Tahoua et de Niamey.

Le président du Niger, Mahamadou Issoufou (photo, ci-dessus), qui a gouverné de 2011 à 2021, était d'origine haoussa.

Les Fulbe

Autre grand peuple d'Afrique de l'Ouest, les Fulbe, au Niger, sont étroitement mêlés aux Haoussas et la plupart des Fulbe nigérians parlent la langue haoussa. Dans les sociétés haoussa-fulbe, le groupe ethnique Fulbe tend à former une noblesse, le Toronkawa (au Nigeria).

Socialement et culturellement, les Fulbe ne font qu'un avec les Haoussas. Cela dit, la plupart des Fulbe sont répartis sur une vaste zone de l'Afrique de l'Ouest, allant de la Mauritanie, de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée au Cameroun et au Soudan.

Traditionnellement, la société Fulbe comprend trois castes : les dirigeants, les Rimbbe ; les intellectuels, gardiens de l'héritage culturel, les Ninbbe ; et les esclaves, les Jayabbe.

Les Fulbe sont des nomades et des pasteurs qui considèrent l'intérieur aride de l'Afrique de l'Ouest comme leur territoire, indépendamment des frontières nationales. Certains Fulbe vivent aujourd'hui dans des zones urbaines.

Ils représentent 8,5 % de la population du pays.

Le premier président Fulbe du Niger fut Mamadou Tandja (photo, ci-dessus) (1938-2020).

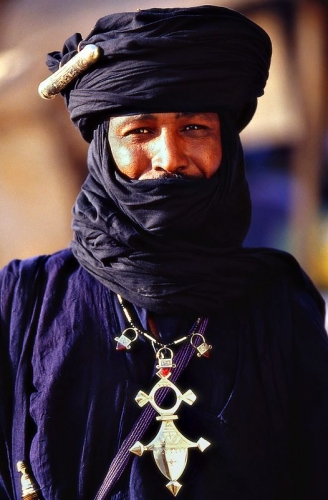

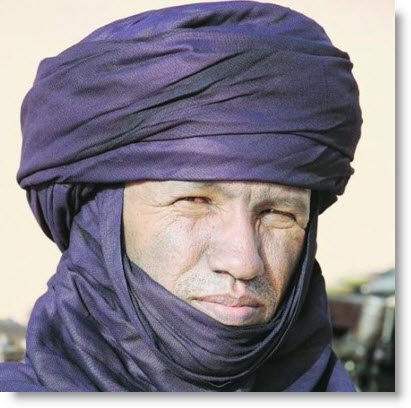

Les Touaregs

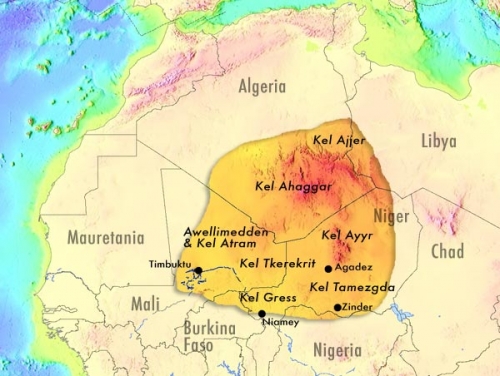

L'ouest du Niger et, plus généralement, le nord de l'État sont traditionnellement habités par des membres d'un autre peuple non nigérien, les Touaregs.

Les Touaregs sont nomades et vivent dans tout le Sahara : la moitié nord dans le sud-ouest de la Libye et le sud-est de l'Algérie, et la moitié sud dans l'ouest du Niger, l'est du Mali et le nord du Burkina Faso. Le territoire occupé par les Touaregs est comparable à celui d'un grand État africain. Les Touaregs sont l'un des peuples berbères les plus archaïques, qui a conservé les coutumes et les traditions les plus anciennes. En particulier, aujourd'hui encore, les Touaregs interdisent aux hommes d'exposer leur visage. Les femmes touaregs ne se couvrent pas le visage. Les femmes jouissent d'une position privilégiée dans la société touareg ; le système de parenté est matrilinéaire et matrilocal. De nombreuses décisions importantes dans la société sont prises par la mère du chef (aminokal), qui jouit d'une grande autorité. Malgré la propagation de l'islam et la pratique de la polygamie, le mariage touareg est strictement monogame.

Les Touaregs ont conservé l'ancienne langue berbère, le tamashek, et un système d'écriture particulier, le tifinag, basé sur l'ancienne écriture libyenne.

En raison de leur mode de vie essentiellement nomade et pastoral et de leurs modèles sociopolitiques non verticaux, les Touaregs n'ont jamais eu leur propre État, mais ont activement résisté à l'intégration dans d'autres systèmes politiques existants. Les Touaregs ont traditionnellement dominé les sociétés sédentaires adjacentes aux zones touaregs, les attaquant régulièrement, leur imposant un tribut et les réduisant en esclavage (les Touaregs ont une caste spéciale d'esclaves, les forgerons Inclans et Ineden, qui sont ethniquement différents des Touaregs eux-mêmes et qui sont composés de Noirs). Une partie des Touaregs pratique la culture à la houe. Les Touaregs se caractérisent également par l'habitude d'élever des chèvres, une caractéristique des anciennes cultures matriarcales.

Lors de la création de l'Afrique occidentale française, ce sont les Touaregs qui ont opposé la résistance la plus farouche aux Français, ce qui a culminé avec la rébellion touarègue de 1916-1917. Les Touaregs n'ont pu être persuadés de reconnaître l'autorité française qu'en soudoyant les chefs de certaines tribus influentes.

Après l'indépendance des pays du Maghreb et de l'Afrique centrale, où les Touaregs représentaient un pourcentage important de la population, le modèle traditionnel de l'équilibre ethno-sociologique au Sahara et le rôle des Touaregs dans cet équilibre ont commencé à changer rapidement. Le mode de vie des Touaregs s'en est trouvé affecté, l'intensité de leur influence a diminué et les structures séculaires des relations avec les peuples voisins ont été perturbées.

Peu à peu, des concepts de nationalisme touareg sont apparus. Il s'appuie sur des précédents historiques. Ainsi, au Niger, les Touaregs ont créé le sultanat d'Agadez en 1449. En 1500, il est conquis par l'empire Songhaï, mais retrouve son indépendance en 1591. Le sultanat est florissant au 17ème siècle. Les Français l'ont conquis en 1900, mais les Touaregs ont résisté pendant quatre ans et n'ont jamais reconnu la légitimité de la domination française.

Dans les régions occidentales du Niger, les Touaregs sont traditionnellement forts et représentent une grande partie de la population.

Dans les années 1990, les Forces armées touarègues du désert du Sahara ont été créées au Niger. Ce groupe s'est rebellé en 1990 et a poursuivi ses actions militaires contre le gouvernement jusqu'en 1995, après quoi une trêve a été conclue. Les Touaregs ont repris leur lutte contre le gouvernement nigérien en 2007 sous la forme du Mouvement nigérian pour la justice, auquel se sont joints des groupes antigouvernementaux du peuple Fulbe (famille nigéro-congolaise) et des nomades Toubou (famille nilo-saharienne). Le chef du Mouvement nigérian pour la justice est un Touareg, Agali Ag Alambo (photo, ci-dessus).

Entre 2007 et 2009, des troubles touaregs ont éclaté non seulement au Niger, mais aussi au Mali voisin, car les Touaregs habitent également les territoires contigus de ces deux États. Par conséquent, la rébellion armée touareg au Niger a également impliqué les Touaregs maliens, en particulier l'un des hommes politiques et chefs de guerre les plus influents, Ibrahim ag Bahanga (photo, ci-dessus).

En 2012, les Touaregs ont profité du coup d'État au Mali pour proclamer la création de l'État indépendant de l'Azawad sur le territoire du même nom. La capitale de cette région est Tombouctou. Les Touaregs ont par la suite assoupli leurs exigences, acceptant l'autonomie et de larges pouvoirs au sein du Mali. C'est au Mali que le nationalisme touareg s'est manifesté le plus clairement, car les Touaregs constituent la principale population du nord du pays, mais en termes politiques, ils ne sont pas bien représentés au niveau de l'État.

Au Niger actuel, les Touaregs représentent 9% de la population et vivent principalement dans le nord du pays, dans la région d'Agadez (du nom de l'ancien État) et dans la vallée du Niger. Il est important de noter que les Touaregs du Niger forment une seule et même communauté avec les Touaregs du Mali, de l'Algérie et de la Libye voisins.

La géopolitique du Niger

En 2021, Mohamed Bazoum (photo, ci-dessus), un homme politique entièrement dévoué aux Français, d'origine arabe et originaire du Fezzan, proche de l'ancien président Mahamadou Issouf, auquel il a succédé, devient président du Niger.

Le 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est renversé par les forces armées nigériennes dirigées par le général de brigade Abdurahmane Tchiani (photo, ci-dessus), issu d'une ethnie haoussa.

Les rebelles capturent Mohamed Bazoum et l'accusent de corruption et de favoriser la France coloniale. En même temps, les rebelles ont proclamé une voie de rapprochement avec les régimes antifrançais et anticoloniaux du Mali et du Burkina Faso, orientés vers un monde multipolaire et favorables à un rapprochement avec la Russie.

Pour la France, le Niger est une source importante d'uranium. Paris est extrêmement préoccupé par sa sécurité énergétique, qui a été maintenue depuis un demi-siècle aux dépens de ce pays le plus pauvre d'Afrique. Au centre de la zone naturelle du Sahel, les régions septentrionales du Niger revêtent une importance géostratégique. C'est notamment une route caravanière pour le transport de l'or, de la drogue, des armes, de la main d'œuvre illégale et des groupes terroristes qui déstabilisent l'ensemble de l'Afrique. Par exemple, la drogue arrive en Europe via le Niger et les régions du nord du Mali, où les Français empêchent les autorités locales d'entrer depuis 2013. Dans la même région, Agadez accueille une base militaire américaine dotée d'un aérodrome pouvant accueillir des avions de transport militaire.

Ni les États-Unis ni la France n'ont l'intention de retirer leurs troupes du Niger. Du moins, aucune déclaration officielle n'a été faite en ce sens. Toutefois, l'expérience du Mali voisin suggère que la présence des militaires français pourrait être remise en question après la consolidation du nouveau gouvernement.

La possibilité d'une intervention militaire de la France et de ses alliés au Niger demeure.

Outre le rétablissement du président "légitime" Bazoum, la situation sécuritaire pourrait servir de prétexte à une intervention. Après le renversement du président pro-français, les djihadistes de l'État islamique, interdits en Russie, sont devenus plus actifs au Niger. Dans le même temps, l'ancien chef rebelle touareg Rissa Ag Boula (photo, ci-dessus) a annoncé la création du "Conseil de résistance pour la République" (CRR) et le début de la lutte contre l'armée nigérienne. Les rebelles touaregs se sont manifestés ces dernières années tant en Algérie qu'au Mali, ce qui a coïncidé avec la détérioration des relations de ces pays avec la France.

L'intervention militaire de la France et de ses alliés, si elle a lieu, s'accompagnera de tentatives de déstabilisation de la zone sahélienne en utilisant les facteurs touaregs et djihadistes. Les groupes peuls et touaregs servent actuellement de base aux mouvements extrémistes dans la région, notamment l'État islamique au Grand Sahara, une branche d'ISIS interdite en Russie, et une coalition de groupes loyaux à Al-Qaïda (JNIM), également interdite en Russie, dirigée par l'ancien nationaliste touareg Iyad Ag-Ghali. Cependant, même en l'absence d'intervention, des forces extérieures pourraient chercher à fomenter l'instabilité au Niger, avec le risque d'une escalade des tensions dans l'ensemble du Sahel, où les mêmes populations et les mêmes groupes transfrontaliers opèrent.

L'intervention de l'OTAN en Libye en 2011 n'a pas seulement porté atteinte à l'intégrité territoriale du pays pendant une décennie, en le transformant en un bastion de l'extrémisme et de la criminalité. Les Touaregs déplacés de Libye par les forces de Mouammar Kadhafi sont devenus la force derrière le soulèvement dans le nord du Mali en 2012, qui a ensuite été rejoint par les djihadistes. La déstabilisation de la Libye a fini par déstabiliser le Sahel et les actions de la France contre les djihadistes ont renforcé les groupes séparatistes locaux, qui pullulent au Mali et au Niger. En cas de tentatives de déstabilisation et d'ingérence dans les affaires du Niger, auxquelles s'opposent les puissances régionales que sont le Mali, le Burkina Faso et l'Algérie, il faut s'attendre à ce que le conflit dégénère en une guerre majeure au Sahel. Cela affectera à son tour la situation dans toute l'Afrique de l'Ouest et du Nord.

En théorie, la menace peut être éliminée si le Niger se tourne vers de nouveaux partenaires. De toute évidence, il pourrait s'agir de la Russie et de la PMC "Wagner", qui ont fait leurs preuves en RCA et au Mali. Cependant, la Turquie tente également de s'implanter activement dans la région. Ankara développe des liens avec des pays qui soutiennent le Niger face à une éventuelle intervention - le Mali et le Burkina Faso - et s'est déjà opposée à une intervention au Niger. Il est à noter que le Burkina Faso est un important consommateur de produits militaires turcs.

20:00 Publié dans Actualité, Ethnologie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, niger, afrique, affaires africaines, politique internationale, haoussas, touaregs, fulbe, songhai, ethnologie, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 13 août 2023

La rébellion africaine contre l'Occident

La rébellion africaine contre l'Occident

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2023/08/08/afrikan-kapina-lantta-vastaan/

Comme l'a révélé le sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, l'Afrique redevient un continent important et une arène pour les jeux géopolitiques. La Russie, elle aussi, abandonne son eurocentrisme d'antan et, comme si elle respectait l'héritage soviétique, se tourne à nouveau vers l'Afrique.

La longue relation de la Russie avec les pays africains n'a pas été oubliée. En 1960, l'Union soviétique a fondé l'Université de l'amitié entre les peuples, qui offrait un enseignement supérieur aux étudiants des pays qui avaient obtenu leur indépendance de la domination coloniale. Le bastion académique soviétique de la "puissance douce" devait former la nouvelle élite africaine.

Aujourd'hui, nous assistons enfin à une situation dans laquelle les puissances occidentales de l'ère coloniale sont repoussées hors d'Afrique par les Africains eux-mêmes. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont aujourd'hui en première ligne des critiques occidentales, mais d'autres pays devraient suivre au fur et à mesure que le temps passe et que l'influence de l'Occident dans la région continue de s'éroder.

L'Afrique, toujours considérée comme un puits sans fond pour l'enrichissement personnel de l'élite dirigeante occidentale, sera-t-elle enfin capable de décider de son propre destin et d'utiliser ses propres ressources naturelles pour développer la civilisation africaine ? La vision de Mouammar Kadhafi d'une Afrique forte et indépendante se réalisera-t-elle ?

Comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré (photo), 35 ans, qui a pris le pouvoir au Burkina Faso par un coup d'État militaire, sa génération s'est demandé comment l'Afrique, avec tant de richesses, est devenue le continent le plus pauvre du monde, dont les dirigeants sont obligés d'aller mendier à l'étranger ?

Traoré connaît probablement la réponse à sa question rhétorique, car l'état actuel des choses est en fin de compte la faute des cercles financiers internationaux et des familles puissantes qui ont cherché à tout posséder sur la planète, quelles qu'en soient les conséquences.

Les officiers militaires qui ont déposé les régimes fantoches "démocratiques" soutenus par l'Occident dans divers pays ont invoqué les mêmes raisons pour justifier leurs coups d'État. Ils ont agi parce qu'ils étaient préoccupés par la montée du terrorisme et le sous-développement social et économique chronique de leur pays d'origine.

Le Sahel, par exemple, est l'une des régions les plus riches du monde en termes de ressources naturelles telles que le pétrole, l'or et l'uranium, mais c'est aussi l'une des plus pauvres sur le plan économique. Le Niger est un autre exemple frappant : il est l'un des principaux exportateurs d'uranium au monde, mais il se classe régulièrement au bas de l'indice de développement humain en termes d'espérance de vie, d'éducation et de niveau de vie.

Aux yeux des nouveaux dirigeants de ces anciennes colonies et de leurs partisans, la France porte une grande responsabilité dans cette situation. Ce coin d'Afrique, anciennement connu sous le nom colonial de Françafrique, a continué à exercer son influence sur ses anciens postes avancés, remplaçant la domination coloniale directe par des formes plus subtiles de contrôle néocolonial - avant tout, la monnaie.

Bien que la décolonisation de l'Afrique ait conduit à l'adoption de monnaies nationales par les pays africains, la France a réussi à persuader la plupart de ses anciens sujets d'Afrique centrale et occidentale de conserver une monnaie coloniale, le franc CFA ("CFA" signifie à l'origine Colonies françaises d'Afrique, puis Communautés financières d'Afrique).

Lorsque plusieurs pays ont tenté d'abandonner le système CFA, la France a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher le passage aux monnaies nationales. Les relations entre la France et ses vassaux en Afrique étaient basées sur l'intimidation, les campagnes de déstabilisation, les coups d'État et même les assassinats par le pays européen anciennement colonisateur. Les mêmes tactiques ont bien sûr été utilisées en Afrique par d'autres pays occidentaux, tels que la Grande-Bretagne et les États-Unis.

À la lumière de l'histoire, il ne faut pas s'étonner que les dernières juntes militaires africaines aient choisi la France comme principale cible de leur colère. L'"impérialisme monétaire" occidental a empêché le développement des économies africaines et les a maintenues sous le contrôle d'une élite égoïste dominée par la France et d'autres puissances occidentales.

Comme pour souligner ce passé, au Mali, le chef militaire actuel, Assimi Goïta (photo), a expulsé l'armée française, rompu les relations diplomatiques et même interdit le français comme langue officielle. Au Burkina Faso, le jeune leader révolutionnaire Ibrahim Traoré a également expulsé les troupes françaises et interdit plusieurs exportations.

Cette jeune génération en colère pourra-t-elle achever le processus de décolonisation entamé dans les années 50 et 60 en Afrique francophone ? Outre l'indépendance politique (et le retrait des bases militaires occidentales), la souveraineté économique serait également nécessaire.

Les régimes militaires bénéficient encore d'un soutien populaire, car ceux qui ont été élus lors d'élections "démocratiques" se sont révélés être des marionnettes occidentales corrompues qui ont cherché à maintenir le statu quo et l'absence de souveraineté tout en s'enrichissant.

La nouvelle liberté ne sera pas facile à obtenir. Déjà, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) - une alliance politique et économique de quinze pays africains soutenue et financée par l'Occident - menace d'intervenir au Niger, éventuellement par la force ; en effet, les armes économiques de l'arsenal occidental ont déjà été déployées et des sanctions ont été imposées au Niger. La célèbre figure de proue de l'élite occidentale, Victoria Nuland, s'est également rendue au Niger.

Pour sa part, le régime militaire nigérien a averti que toute intervention militaire étrangère dans le pays conduirait à un "bain de sang". Les régimes militaires du Mali et du Burkina Faso ont tous deux exprimé leur soutien au nouveau gouvernement nigérien.

Le coup d'État au Niger menace également le projet de construction d'un gazoduc de 13 milliards de dollars reliant les gisements de gaz du Nigeria voisin à l'Europe, qui passerait directement par le Niger. Avec la décision prise l'année dernière par l'Union européenne de couper le gaz russe, ce projet est probablement plus urgent que jamais.

L'Occident prend donc note des liens de la Russie avec les régimes militaires et Poutine a déjà été accusé de ce nouveau rebondissement. Assiste-t-on à une nouvelle "guerre régionale par procuration" en Afrique, où la Russie et la société de mercenaires Wagner, par exemple, soutiendraient le Niger (ainsi que le Burkina Faso et le Mali), tandis que l'Occident inciterait les pays de la Cedeao à faire la guerre aux rebelles ? L'alliance militaire de l'OTAN sera-t-elle impliquée ?

Bien que le drapeau russe ait été brandi dans les rues du Mali, du Burkina Faso ou du Niger - comme une sorte de symbole de l'anti-occidentalisme - les événements récents trouvent leur origine dans les injustices historiques et la volonté locale de changer de cap. Ainsi, l'intimidation et la complaisance de l'Occident ne risquent pas d'aller bien loin, mais ne feront que renforcer la détermination à rompre avec les anciens maîtres coloniaux.

Lorsque les politiques agressives de l'Occident ne seront plus acceptées en Afrique, cela créera-t-il les conditions d'une nouvelle vague de souverainisme ? Alors que les contours du nouvel ordre économique mondial se dessinent, l'Afrique, avec ses marchés dynamiques, ses vastes richesses naturelles et ses nouveaux dirigeants critiques à l'égard de l'Occident, doit également être prise en compte.

20:04 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : afrique, sahel, affaires africaines, actualité, politique internationale, mali, niger, burkina faso, françafrique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 10 août 2023

L'Ukraine, le Niger et la révolution multipolaire en cours

L'Ukraine, le Niger et la révolution multipolaire en cours

par Antonio Castronovi

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/26106-antonio-castronovi-l-ucraina-il-niger-e-la-rivoluzione-multipolare-in-atto.html

La décision courageuse de la Russie de rejeter la tentative de l'OTAN de faire de l'Ukraine un avant-poste atlantique afin de la déstabiliser, et donc d'accepter le niveau de confrontation militaire imposé par le refus de l'OTAN de négocier les conditions de la sécurité mutuelle en Europe, a ouvert de nouveaux scénarios jusqu'alors impensables dans le monde. Le choc entre les prétentions unipolaires et impérialistes du bloc occidental et la résistance politique, économique et militaire de la Russie a renforcé dans le monde les aspirations des peuples, des pays et des régions qui aspirent à leur propre souveraineté et à leur autodétermination et qui souhaitent se libérer du contrôle colonial et de l'asservissement par l'Occident. L'axe russo-chinois sur le continent eurasien se renforce et la zone des pays des trois continents qui veulent rejoindre les BRICS s'étend, à ce jour ils sont une trentaine.

Le conflit entre l'OTAN et la RUSSIE en Ukraine ouvre ainsi la porte à une véritable révolution mondiale anticoloniale et multipolaire dont l'épicentre se situe en Afrique, notamment dans l'espace centrafricain qui voit disparaître une à une les emprises coloniales françaises.

Après la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso, etc., les supports de la tutelle coloniale française disparaissent les uns après les autres. Le dernier bastion de la présence française, le Niger, a sauté ces jours-ci. Les réactions de panique de l'establishment occidental donnent la mesure du changement de climat en Afrique. On ne craint plus la réaction punitive économique et militaire qui pourrait venir de la France ou des pays encore sous le joug colonial. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et l'Algérie sont prêts à défendre le Niger même par les armes contre une intervention militaire extérieure. C'est ainsi qu'émergent la fierté et la dignité d'une jeune classe dirigeante africaine anticoloniale qui a repris l'héritage de Lumumba, de Sankara et du socialisme panafricain et qui tisse des relations de coopération économique et commerciale avec la Russie et la Chine, sans les conditions draconiennes - le licou - imposées par le FMI et la Banque mondiale avec la pratique des prêts usuraires qui créent la dette et une dépendance supplémentaire. Le geste de Poutine d'effacer une dette de 20 milliards de dollars des pays africains et de donner des céréales à ceux qui en ont le plus besoin a déclenché des réactions hystériques dans les gouvernements occidentaux, où le ministre italien des affaires étrangères Tajani s'est distingué par sa maladresse, mais il a surtout suscité l'enthousiasme et un esprit de révolte anticoloniale dans les populations africaines qui remplissent les places en vantant la Russie et Poutine.

Tous les gouvernements africains, sauf trois, étaient présents au sommet russo-africain de Saint-Pétersbourg, prouvant ainsi que l'Afrique ne craint plus les punitions et les réactions du maître blanc. L'aire idéologique qui est restée déconcertée et muette face à cette vague de soulèvement anticolonial en Afrique, c'est sans doute celle de la gauche européenne dans ses différentes variantes : non seulement la gauche russophobe et pro-atlantique, mais aussi la gauche dite pacifiste mais anti-poutine, celle qui n'a jamais renoncé au mantra agresseur-agressé, qui n'avait rien compris à la nature de l'affrontement ouvert en Ukraine, et qui a aujourd'hui du mal à accepter l'enthousiasme et la solidarité africaine avec la Russie. Mais c'est là un vieux défaut et une tare d'origine aussi du marxisme occidental, qui n'a jamais lié la lutte anticapitaliste à la lutte anticoloniale, qui n'avait pas compris la leçon de Lénine hier, qui n'avait pas compris la nature de la révolution chinoise comme révolution anticoloniale, et qui ne comprend pas aujourd'hui la valeur de la révolution mondiale en cours en tant que révolution multipolaire qui a son moteur en Russie et en Chine et son centre en Afrique, mais qui a déjà déplacé l'équilibre géopolitique au Moyen-Orient. Déjà, l'Occident n'est plus le berceau de la révolution socialiste. Peut-être ne l'a-t-il jamais été. Comme l'a dit Domenico Losurdo, il ne l'a peut-être jamais été parce qu'il a refusé la rencontre avec la révolution anticoloniale, considérée comme distincte de la perspective socialiste. Une erreur stratégique et théorique que les classes populaires européennes paient encore aujourd'hui.

19:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, niger, multipolarité, afrique, affaires africaines, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 14 juin 2013

L'Afrique réelle nos. 41 & 42

L'Afrique Réelle N°42 - Juin 2013

Cette manœuvre de retardement permit à l’essentiel des combattants islamistes qui occupaient le nord du Mali de se réfugier en Libye. Là se trouve aujourd’hui leur base d’action d’où ils peuvent, à tout moment, lancer des opérations dans l’ensemble de la zone sahélienne.

Le président nigérien Mahamadou Issoufou fut le premier à rompre le mur du silence, déclarant que les auteurs de l’attentat meurtrier du 23 mai qui a frappé son pays venaient de Libye. Toutes les forces de déstabilisation se sont en effet regroupées dans le sud de ce pays où elles disposent d’un véritable sanctuaire puisque l’Etat libyen n’existe plus.

Comme je le disais dans un précédent communiqué, ceux qui ont lancé la France dans la guerre civile libyenne portent toute la responsabilité de la situation actuelle.

Celle du président Sarkozy est double car, après avoir renversé le colonel Kadhafi, il est demeuré passif quand, au mois de janvier 2012, au Mali, il était impératif de fixer et de traiter l’abcès islamiste afin d’éviter sa dissémination. Au lieu de cela, dans la plus totale indécision doublée d’un manque absolu de vision géostratégique, la France a camouflé sa démission derrière l’argument d’une « action » militaire de la CEDEAO.

Avec une grande continuité dans l’incompétence, le président Hollande laissa ensuite les islamistes liquider militairement les Touareg tout en affirmant que la France n’interviendrait en aucun cas, ce qui fut un encouragement donné aux jihadistes. Cependant, et heureusement, à la différence de son prédécesseur, François Hollande a fini par écouter les militaires et a ordonné l’opération Serval. Mais cette nécessaire intervention était trop tardive car la dissémination terroriste s’était produite.

Aujourd’hui, le Niger, le Tchad et le Cameroun sont menacés, mais c’est au Nigeria que la situation est la plus explosive. Dans cet Etat mastodonte et fragmenté où les antagonismes nord-sud peuvent à n’importe quel moment déboucher sur un conflit de grande envergure, les islamistes disposent en effet d’un terreau favorable ; à telle enseigne que c’est une véritable guerre que l’armée fédérale mène actuellement contre les fondamentalistes de Boko Haram qui contrôlent une partie du nord du pays.

L'Afrique Réelle N° 41 - Mai 2013

Il aura donc fallu l’attentat à la voiture piégée qui a visé l’ambassade de France à Tripoli le 23 avril dernier pour que la presse française découvre enfin que la Libye n’existe plus comme Etat.

Depuis cet attentat, et alors que, jusque là, les perroquets répétaient que le pays était en voie de stabilisation et de démocratisation, son état réel illustre chaque jour un peu plus leur psittacisme. C’est ainsi que tout le sud du pays est devenu une zone grise dans laquelle évoluent les terroristes chassés du Mali par l’opération Serval. Ailleurs, l’incapacité de l’Etat atteint des proportions inouïes avec le siège mis devant certains ministères par des groupes de miliciens écartés du partage des dépouilles opimes enlevées au colonel Kadhafi. Sans parler de la quasi sécession de la Cyrénaïque, déchirée par une guerre civile et religieuse.

Si, comme le disait Charles Maurras « une politique se juge à ses résultats », le bilan du duo Sarkozy-BHL dans cette affaire est donc particulièrement accablant. En ayant immiscé la France dans une guerre civile alors que ses intérêts n’étaient pas en jeu, le politique et le « philosophe » ont en effet offert la victoire aux délinquants de toutes sortes et aux fondamentalistes islamistes qui se battent au grand jour pour récupérer des miettes de pouvoir.

Pour des raisons encore inconnues, le prétexte « humanitaire » étant une fable destinée aux enfants de l’école maternelle, Nicolas Sarkozy a renversé un chef d’Etat qui n’était certes pas un modèle de vertu, mais qui, dans le combat contre le fondamentalisme islamiste était devenu son allié. Un chef d’Etat fantasque et imprévisible, mais qui, après avoir agité la région sahélienne en était devenu un élément stabilisateur. Un chef d’Etat ancien soutien du terrorisme, mais qui, là encore, s’était mis à le combattre. Un chef d’Etat qui était un partenaire essentiel dans la lutte contre l’immigration clandestine et ses parrains mafieux. Un chef d’Etat qui avait fait croire que la Libye existait alors qu’il ne s’agit que d’une mosaïque tribalo-régionale.

Un chef d’Etat enfin qui ne risquera pas de faire des révélations « gênantes » lors d’un procès. Sa tête ayant été mise à prix comme celle d’un vulgaire délinquant de droit commun, il fut en effet liquidé après avoir été torturé et sodomisé par les doux démocrates de la milice de Misrata… Ces mêmes miliciens avaient été sauvés de justesse quelques mois auparavant par une audacieuse opération menée par des commandos français. La seule de ce genre et de cette importance durant toute la guerre, l’intervention française dans le djebel Nefusa ayant été de nature différente. Là encore, une autre question se pose elle aussi restée sans réponse à ce jour : pourquoi, et alors que d’autres objectifs étaient militairement plus importants, le président Sarkozy a-t-il ordonné de dégager les miliciens de Misrata ?

Bernard Lugan

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard lugan, afrique, affaires africaines, afrique réelle, libye, sahelistan, niger, tchad, mali, nigéria, esclavage, traite négrière, côte d'ivoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 08 mars 2013

Obama’s Military Presence in Niger

Obama’s Military Presence in Niger: Uranium Control and Tuareg Suppression

|

Ex: http://www.strategic-studies.org/ |

|

President Obama’s military incursion into Niger, ostensibly to establish a drone base to counter «Al Qaeda» and other Islamist guerrilla activity in neighboring Mali, has little to do with counter-insurgency and everything to do with establishing U.S. control over Niger’s uranium and other natural resources output and suppressing its native Tuareg population from seeking autonomy with their kin in northern Mali and Algeria.

The new drone base is initially located in the capital of Niamey and will later be moved to a forward operating location expected to be located in Agadez in the heart of Tuareg Niger… The base is being established to counter various Islamist groups – including Ansar Dine, Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), Nigeria-based Boko Haram, and a new group, Movement for Oneness and Jihad in West Africa (MOJWA) - that briefly seized control of northern Mali from Tuaregs, led by the National Movement for the Liberation of Azawad, who took advantage of a coup d’etat in Mali to establish an independent Tuareg state called Azawad. The U.S. has long been opposed to any attempt by the suppressed Tuareg people to establish their own independent state in the Sahara. American opposition to the Tuaregs dovetails with historical French opposition to Tuareg nationalism. However, U.S. State Department and CIA personnel have been discussing a U.S. presence in Niger since February 25, 2010, when a U.S. delegation met with the Chairman of the Supreme Council for the Restoration of Democracy (CSRD), General Souleyman Salou, just one week after the military junta overthrew democratically-elected President Mamadou Tandja in a coup and suspended the Nigerien constitution. According to a leaked State Department cable from the U.S. embassy in Niamey: Eric Whitaker, the U.S. Charge d’affaires met with Salou and Colonel Moussa Gros, the Senior Military Advisor to the CSRD, in a session that drew praise from Salou, who highlighted «the friendship between the two countries». Salou also told the U.S. emissaries «the CSRD would continue bilateral information liaison via the Directorate General for Documentation and External Security (DGDSE) [The Nigerien intelligence agency].» He stressed that the CSRD sought cooperation with Washington in the areas of security assistance, the fight against al-Qaida, and support for the regime. Although the United States has a policy of not recognizing governments that achieve power through military coups and force of arms, the Obama administration was as quick to embrace the Nigerien junta as it had in supporting similar CIA-installed juntas in Honduras and Paraguay. Salou smiled as he stated that he understood the United States did not support military coups and armed seizures of power. Obviously, Salou was in on the Obama administration’s dirty little secret. While publicly opposing coups, Washington had already supported one in Honduras and would soon be supporting them in Paraguay, Libya, Syria, and other countries. Salou’s resume spoke volumes of his U.S. training and according to the leaked cable from Nimaey: «BG [Brigadier General] Salou has been the Chief of Staff of the Nigerien Air Force since at least 2003. He is a graduate of the US Air Force's Command and Staff College and is assessed by the DATT [Defense Attache] as extremely pro-U.S...Col. Gros, prior to assuming his role as the advisor to the President of the CSRD, was the military advisor to the Nigerien Prime Minister. Also assessed to be pro-U.S., at least one of his children was educated in the United States and he reports to have served as the Defense Attache) to the U.S. for a short period in 1987». Niger is a poor African backwater country only of importance to the United States when it can be used as a pawn in wider international geopolitical security matters. The George W. Bush administration used Niger and what turned out to be bogus attempts by Saddam Hussein to obtain Nigerien «yellow cake» uranium to justify its invasion and occupation of Iraq. It was later discovered that forged Niger government documents on a Niger-Iraq uranium connection were provided to the White House by the chief of Italy's SISMI intelligence service, General Nicolo Pollari, on the orders of then-Italian Prime Minister Silvio Berlusconi. In addition to using uranium-rich Niger as a cause for intervention I the country, the Pentagon and CIA have also eyed Niger’s other mineral and its oil resources. Those who have stood in the way of plans by Western companies to exploit Niger’s natural resources have often paid with their lives. In 1995, Niger's Tuareg leader Mano Dayak was killed in a suspicious plane crash in northern Niger. Dayak was engaged in peace negotiations with the central Niger government and was on his way to Niamey when the plane crashed shortly after takeoff. However, an autonomous Tuareg government in northern Niger threatened to undermine the plans of Exxon and other U.S. oil companies and mineral miners to have a free hand in exploiting oil and mineral resources around Lake Chad, along the Chadian-Nigerien border. Many Tuaregs believed Dayak’s plane was sabotaged by the CIA. Ironically, the location of America’s future drone base in Agadez, northern Niger, complete with CIA officers and U.S. Special Operations personnel, will be at Mano Dayak International Airport, named for the martyred Tuareg leader. Washington’s increasing military presence in the Sahel region has been at least two decades in the making. U.S. Defense Intelligence Agency personnel began recruiting agents-of-influence among the 400-man contingent sent by Niger to fight alongside American troops battling Saddam Hussein’s forces in Operation Desert Storm. Under the rubric of the Trans-Saharan Counter-Terrorism Partnership (TSCTP), the United States, with the cooperation of the U.S. Africa Command (AFRICOM), has pumped hundreds of millions of dollars in security assistance to the security and intelligence services, as well as the military forces of West African nations. The TSCTP was formerly known as the Pan-Sahel Initiative. Nigerien security forces have used U.S.-supplied lethal military and non-lethal crowd control equipment, including night-vision equipment, armored high mobility multipurpose wheeled vehicles, global positioning systems, and secure radios, to forcibly put down pro-autonomy Tuareg and other pro-democracy protesters. U.S. military training for Niger is provided annually during the Pentagon's OPERATION FLINTLOCK military exercise. U.S.-trained Nigerien forces are also used to protect the uranium mines operated by the French state-owned Areva nuclear power production company in cooperation with Japanese and Spanish companies. In addition to U.S. military personnel in Niamey, there are also U.S. bases in Ouagadougou, Burkina Faso; Bamako, Mali; Nouakchott, Mauritania; and Tamanrasset, Algeria. The U.S. presence in Burkina Faso is known as Creek Sand. From these and other suspected bases, the United States has let loose armed and unarmed drones across the Sahara. This is how the peoples of West Africa have been introduced to America’s first president of African descent. Such a military incursion into Africa would have been unthinkable and undoable for such white American presidents as Jimmy Carter, Gerald Ford, John F. Kennedy, or Dwight Eisenhower. However, Obama, as a president with roots in Kenya, gives weighty cover for the U.S. plans to establish a neo-colonialist regime for Africa, one run out of Washington. Niger was once a colonial backwater of the French empire. It is now transitioning into a full-blown protectorate of the American empire. However, Niger should not grow used to its new American masters. The American empire is crumbling due to financial and moral decay. When Pax Americana finally falls, it will leave much of the world, including Niger, in shock. |

00:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : niger, sahara, sahel, géopolitique, uranium, touaregs, politique internationale, afrique, affaires africaines, états-unis, africom |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 02 février 2013

Qui sont les Touaregs ?

Entre traditions nomades et réalités du désert, qui sont les Touaregs ?

Qui sont les Touaregs ?

Le nom de Touareg est d’origine arabe et inconnu de ceux qu’il désigne : de ce fait, c’est un terme devenu français. Les Touaregs se désignent eux-mêmes comme Kel tamasheq,« ceux qui parlent la langue touarègue », montrant ainsi que leur dénominateur commun est une même culture et avant tout un même langage.

Les Touaregs occupent un territoire immense qui joint le Maghreb à l’Afrique noire et qui traverse le Sahara en s’appuyant sur des massifs montagneux où l’altitude corrige les effets de la latitude et permet la vie, grâce à des ressources hydrauliques et végétales absentes des déserts environnants : ce sont le Tassili des Ajjer, l’Ahaggar, l’Aïr et l’Adrar des Ifoghas. Ainsi, les Touaregs sont-ils dispersés dans de nombreux États – Libye, Algérie, Mali, Niger, Burkina Faso – avec quelques petites communautés au Tchad et en Nigeria. Leur poids démographique est surtout important au Niger et au Mali, c’est-à-dire au sud du Sahara.

Société et traditions

Dans les traditions des Touaregs, on trouve presque toujours une référence à une ancêtre femme, à l’origine de la chefferie et fondatrice de la tribu – tawshit.Les plus connues sont Tin-Hinan et sa servante Takana, arrivées dans l’Ahaggar : la première donna naissance aux Kel Ghela, tribu suzeraine, détentrice du pouvoir ; la seconde fut à l’origine de la tribu vassale des Dag Ghali. Ce schéma se retrouve un peu partout et presque toujours les nouveaux arrivants s’allient aux populations déjà en place.

La société touarègue est hiérarchisée ; elle comporte une aristocratie guerrière, des vassaux, des religieux à titre collectif, des artisans et un groupe servile qui comprend plusieurs niveaux selon son statut – esclaves, affranchis… Le chameau, en réalité le dromadaire, est l’animal associé à l’aristocratie, alors que la vache, et plus encore le petit bétail – brebis et chèvres – sont liés aux classes plébéiennes ou serves. Chaque « confédération » est composée de ces différentes strates, avec à sa tête un chef supérieur – amenokal – toujours issu d’une même tribu et dont le pouvoir est matérialisé par un tambour de guerre – ttobol ou ettebel. Les Touaregs sont des berbérophones qui font partie de ce grand ensemble berbère qui va du Maroc à l’Égypte. La langue constitue la pierre angulaire de cette société hiérarchisée, diverse dans ses composantes. Les Touaregs possèdent aussi une écriture dont les caractères tifinagh, gravés sur de nombreux rochers, sont souvent difficiles à déchiffrer, mais cette écriture, toujours vivante, est aujourd’hui utilisée dans des messages écrits sur papier. Elle est enseignée dans les familles avec des procédés mnémotechniques comme une phrase qui contient tous les signes de l’alphabet.

Le voile de tête – tagelmust – est la pièce maîtresse du vêtement masculin. Selon Charles de Foucauld, « Le voile de front et de bouche et le pantalon sont les vêtements distinctifs de l’homme […] ; ôter son voile de tête et de bouche, jeter son voile […], ôter son pantalon sont des expressions qui signifient être déshonoré. » Il est honteux de se dévoiler en public ; un homme jeune, devant une personne âgée, ne découvre son visage que par une fente où brillent deux yeux et introduit le verre à thé sous le voile sans découvrir sa bouche. Ce voile protège les muqueuses du vent, mais plus encore, soustrait les orifices faciaux aux assauts de génies dangereux.

Les Touaregs sont monogames, ce qui est un trait original dans une société islamisée. Se marier, c’est « fabriquer une tente » que la jeune femme apporte avec tout le mobilier et les ustensiles de la vie domestique. Le marié doit fournir des animaux à sa belle famille dont le nombre et la qualité varient : cette taggalt est constituée de chameaux chez les nobles, de chameaux ou de vaches chez les tributaires, de petit bétail chez les gens de moindre importance, mais ces animaux sont le gage indispensable de l’alliance entre les deux familles qui appartiennent en général à la même catégorie sociale : en théorie, la jeune mariée doit recevoir les mêmes animaux que sa mère. En cas de divorce, la femme part avec sa tente.

Cultures orale et matérielle

Bien que possédant une écriture, qui sert surtout à de courts messages et à des graffitis, les Touaregs possèdent une littérature orale d’une grande richesse. Il faut citer les paroles brèves qui concernent les devinettes et les proverbes, et aussi les contes qui s’inscrivent dans des thèmes universels, en s’incarnant cependant dans le contexte de la vie pastorale. La poésie constitue le point fort de cette littérature avec des pièces lyriques qui évoquent l’amour, la mort, et la nostalgie de l’absence avec l’évocation du campement lointain et de la femme aimée. Il n’existe pas de caste de griots, comme en Afrique soudanienne : les poètes sont des hommes de toute condition, parfois des femmes ; il y a de bons poètes dont les vers sont retenus dans toute la société. Les événements actuels, migrations et révoltes sont les nouveaux thèmes des jeunes générations et les cassettes permettent de les diffuser rapidement.

La culture matérielle est présente dans des objets de la vie domestique et pastorale, dans des armes, ou encore dans des bijoux dont les modèles sont reproduits par des

artisans, fidèles conservateurs du patrimoine. Les coupes, les louches et les cuillères en bois, les lits et les poteaux sculptés ou les porte-bagages des tentes, constituent des objets superbes, souvent pyrogravés, que les artisans doivent entretenir et réparer. La selle de chameau, qui est une selle de garrot posée devant la bosse, est surtout connue par le modèle à pommeau en croix : c’est un objet sophistiqué où s’allient le bois, le cuir et le métal. Les armes, couteau de bras, lance-javelot, bouclier – aujourd’hui disparu – et surtout l’épée – takuba – qui bat toujours le flanc des hommes, constituent la panoplie de ces guerriers. Les lames de certaines épées, venues d’Europe au XVIe siècle ou d’Égypte, portent des marques qui permettent d’identifier leur origine. Quelques épées, propriétés de grands chefs, possèdent comme Durandal, un nom qui leur est propre ; les lames les plus nombreuses ont cependant été fabriquées par les forgerons locaux avec de l’acier de récupération ; toutes les épées possèdent pourtant une même garde, une même poignée, un même fourreau, et s’identifient dans un même modèle. Les cadenas, les bijoux en argent, dont la croix d’Agadez est aujourd’hui partout connue, ont conquis le marché des touristes et de l’Europe.

Vivre avec ses troupeaux dans un milieu aride, aux repères rares, demande une connaissance intime du milieu, un sens de l’observation qui permet de se situer dans l’espace grâce à des indices imperceptibles. Le nomadisme est une utilisation rationnelle du milieu par un déplacement au fil des saisons. Les Touaregs sahéliens conduisent leurs troupeaux dans les riches prairies au sud du Sahara, sur des terres et des eaux salées, au cours de la brève saison des pluies estivales ; ils regagnent des parcours méridionaux pourvus d’arbres fourragers et de ressources hydrauliques permanentes, au cours de la longue saison sèche.

Des variations qui confirment la règle