Robert Steuckers

L’Allemagne et l’Orient jusqu’en 1918

Brève allocution lors d’une journée historique tenue à Louvain, 5 août 2017

Chers amis,

Pour cette journée, où l’amitié compte plus que l’étalage du savoir, je serai bref, insuffisamment exhaustif pour évoquer le rapport, bien plus complexe que je ne pourrai le dire aujourd’hui, entre l’Allemagne et ce qu’il est convenu d’appeler l’ « Orient ».

Pour ne pas allonger plus que de raison cette allocution, je me suis concentré sur une seule source : l’excellent ouvrage de

Jules Stewart,

Jules Stewart,

The Kaiser’s Mission to Kabul – Secret Expedition to Afghanistan in World War I,

I.B. Tauris, London, 2014.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient d’abord de rappeler que le terme d’“Orient”, tel qu’il fut utilisé dans l’expression consacrée des diplomates du 19ème siècle, soit la « Question d’Orient », concernait tout d’abord les Balkans, alors encore sous tutelle ottomane. Les Européens du début du 19ème siècle, pour la première fois dans l’histoire médiévale et moderne, pour la première fois depuis la protohistoire avec les peuples cavaliers pré-iraniens et depuis l’aventure d’Alexandre le Grand, sortaient d’une misère et d’un sous-développement par rapport à la puissance ottomane de Soliman le Magnifique, par rapport à la civilisation indienne et à l’Empire chinois. Il leur fallait parachever l’unité du continent dans une période de paix relative, inaugurée par le Congrès de Vienne de 1814 et pour ce faire, libérer les Balkans, à commencer par la Grèce chère aux Philhellènes dont Lord Byron. Deux puissances s’étaient déjà donné pour tâche d’effacer toute présence ottomane en Europe : l’Autriche-Hongrie et la Russie. Alliées dans cette tâche au 18ème siècle, elles s’opposeront l’une à l’autre jusqu’à devenir ennemies au courant du 19ème. L’Autriche-Hongrie se donnait pour mission historique de contrôler l’ensemble du bassin danubien jusqu’à son delta sur la Mer Noire. La Russie, quant à elle, visait la libération de tous les peuples slaves et orthodoxes des Balkans, ce qui impliquait de contrôler le cours du Danube en Roumanie et en Serbie et d’obtenir en Mer Egée et sur la côte adriatique des points d’appui dans le bassin oriental de la Méditerranée que l’Angleterre considérait comme sa « chasse gardée ». Pour les stratèges de Londres, aucune puissance européenne, a fortiori la Russie avec son immense hinterland, ne pouvait asseoir une domination quelconque sur ce bassin oriental de la Grande Bleue ni même y asseoir une présence trop gênante sur ce maillon indispensable le long de la route maritime des Indes, alors que l’on envisageait déjà de creuser le Canal de Suez. Contenir la Russie sur la rive nord de la Mer Noire était l’impératif majeur des Britanniques : c’est la raison du déclenchement de la Guerre de Crimée (et, subséquemment, des événements actuels en Ukraine !), c’est aussi la raison qui a conduit la marine anglaise à soutenir les Ottomans moribonds dans la guerre qui les a opposés à la coalition des orthodoxes balkaniques soutenus par Saint-Pétersbourg en 1877-1878. Il est important de se remémorer ces faits pour comprendre la dynamique à l’œuvre aujourd’hui. Si la Turquie existe en tant qu’Etat et si sa position géographique idéale lui permet de dicter sa volonté à ses voisins ou d’y avancer ses pions, c’est parce qu’elle a reçu l’appui anglais en 1877-1878. Au seul prix d’une cession de Chypre à l’Angleterre (1878).

La Turquie actuelle, et, avant elle, l’Empire ottoman, doit donc sa survie à l’Angleterre dans son long combat pour contenir la Russie loin des mers chaudes et loin des routes maritimes vers les Indes. L’Angleterre est certes sa seule alliée dans le concert européen mais cette alliée limite l’influence et la souveraineté de l’Empire ottoman. En effet, en cédant Chypre aux Anglais en 1878, les Ottomans ont renoncé à une conquête chèrement acquise au 16ème siècle, qu’ils entendaient pourtant conserver à tout prix, si bien qu’après le désastre turc de Lépante en 1571, le Sultan avait pu dire : « En détruisant notre flotte à Lépante, ils nous ont rasé la barbe ; en leur prenant Chypre en 1570, nous leur avons coupé le bras ». L’importance que les Turcs accordent à Chypre s’est révélée une fois de plus en 1974, lors de l’invasion de l’île par leurs armées et par l’entêtement actuel d’y demeurer envers et contre tout (et tous !). L’abandon de Chypre ne fut pas le seul ressac ottoman devant les Britanniques : en 1882, l’Egypte, théoriquement une dépendance de la Sublime Porte, passe entièrement sous contrôle britannique. Les Anglais, sous l’impulsion de Gordon, envahissent alors le Soudan afin de contrôler tout le cours du Nil. En 1885, Gordon est tué à Khartoum par les mahdistes, secte guerrière islamiste et fondamentaliste que l’on a parfois appelé les « derviches » (une vitrine du Musée de l’Armée à Bruxelles rappelle ces événements et la brève intervention belge contre les mahdistes dans le sud du Soudan à l’époque).

Avec l’élimination progressive de toute présence ottomane dans les Balkans, sous l’action des peuples balkaniques eux-mêmes, la « Question d’Orient » cesse de conserver son acception limitée au Sud-Est européen et finit par s’étendre à tout l’espace jadis conquis par Alexandre le Grand. Elle concerne donc l’Iran, ou la Perse comme on disait à l’époque. La Perse du 19ème craignait surtout la Russie qui avait conquis, à ses dépens, l’Azerbaïdjan et entendait se tailler des zones d’influence dans la région, surtout sur le littoral de la Caspienne. Les Perses ne font pas davantage confiance aux Anglais qui, eux, cherchent aussi à contrôler une partie du territoire persan dans le sud pour assurer une liaison entre la Méditerranée et les Indes (l’objectif des impérialistes maximalistes de Londres était de relier territorialement et ferroviairement le Cap au Caire et le Caire à Calcutta). Pour amorcer sa modernisation, la Perse fait alors appel à d’autres Européens : les Suédois pour encadrer les éléments modernes de leur armée ; les Belges pour mettre sur pied leur système douanier. Les Anglais utiliseront la stratégie du « regime change » avant la lettre, cherchant, via toutes sortes de dissidents, à imposer à la Perse un régime de monarchie constitutionnelle calqué sur le modèle belge !

L’Inde entrera à son tour dans la définition d’un vaste « Orient ». Au 19ème siècle, l’Inde est l’objet du « Grand Jeu » entre la Russie, qui est censée chercher un débouché sur l’Océan Indien, et l’Angleterre qui compte coûte que coûte défendre ses possessions indiennes contre la grande puissance continentale qu’est la Russie qui avance inexorablement vers les terres persanes, afghanes et indiennes, en conquérant l’Asie centrale musulmane, jusqu’aux zones qui font aujourd’hui partie du Turkménistan et de l’Ouzbékistan. Pour notre auteur, Jules Stewart, cette hantise des milieux militaires et diplomatiques de Londres relevait de la paranoïa pure et simple depuis que le Tsar Paul 1er avait tenté vainement, par une alliance hypothétique avec Napoléon, de maîtriser la Perse et l’Inde. Nul mieux qu’Henri Troyat a décrit l’action politique de ce Tsar. Je vous engage à lire les biographies des tsars et tsarines qu’a ciselées cet auteur français d’origine arménienne. Rien de bien substantiel ne permet, selon Stewart, d’attester que les gouvernants russes convoitaient les Indes anglaises. Seuls quelques généraux isolés couchaient sur le papier le syllogisme suivant : « Qui possède les Indes règne sur le monde ». Si la Russie sera considérée, quelques décennies plus tard, comme le « Heartland », la « Terre du Milieu » par les géographes militaires britanniques (à la suite des thèses de Halford John Mackinder), l’Océan Indien sera considéré comme la « Heartsea », l’ « Océan du Milieu ». L’Inde est dès lors la « civilisation du milieu », située entre l’Europe et la Chine. Cette civilisation du milieu a été ruinée par la colonisation britannique de la fin du 18ème au 19ème.

Face à ce « Grand Jeu » entre Britanniques et Russes, l’Allemagne, qui vient à peine de trouver son unité en 1871, finit, au bout d’un moment, par rêver d’une Inde indépendante mais influencée par l’esprit allemand, lui-même nourri d’orientalisme indien, védique/sanskrit, via des travaux précis de philologie ou par la philosophie de Schopenhauer. Quand éclate la première guerre mondiale, le désir est d’atteindre l’Inde, de la soulever contre son oppresseur britannique. La seule voie permettant d’atteindre le sous-continent de la « civilisation du milieu » passe par l’Afghanistan. Une alliance avec l’Afghanistan permettrait dès lors d’influencer politiquement, militairement et culturellement l’Inde. A la fin du 19ème siècle, l’Afghanistan n’est plus une puissance militaire et politique sérieuse, malgré les victoires afghanes lors des deux premières guerres anglo-afghanes du 19ème siècle. Son territoire demeure toutefois le seul tremplin possible pour atteindre directement ou indirectement les possessions britanniques des Indes. Pour comprendre la dynamique de l’histoire afghane, il faut revenir au 18ème siècle. En 1747, Ahmad Shah Durrani règne grâce à l’appui des tribus pachtounes. Son pouvoir s’étend de l’Iran au Cachemire, de l’Asie centrale à l’Océan Indien. Ce sera le dernier grand empire afghan de l’histoire. En 1773, quand ce Shah pachtoune meurt, cet empire tombe en quenouille. Ses successeurs sont faibles, incapables de calmer les ardeurs des fractions qui s’affrontent. A l’Est de cet ensemble centré sur les territoires pachtounes, les Sikhs se révoltent et chassent les Afghans de leurs territoires, créant, à partir de 1780, un empire sikh qui sera annexé par les Britanniques en 1849. Rappelons que les Sikhs constituent un mouvement religieux indien hostile aux musulmans, bien que strictement monothéiste, obligeant ses membres à adopter souvent des rites contraires à ceux de l’islam.

A partir de la dissolution de l’empire d’Ahmad Shah Durrani et du réveil sikh, les Afghans ne seront plus des envahisseurs souvent victorieux, comme dans le passé, mais seront systématiquement envahis. Ils ne seront toutefois pas colonisés car ils parviendront toujours à épuiser les forces de leurs ennemis, comme dans les deux guerres anglo-afghanes de 1838 (qui se terminera par un désastre pour l’armée anglaise) et de 1878. Une troisième guerre anglo-afghane, celle de 1919, a obligé Londres à reconnaître définitivement l’indépendance de l’Afghanistan, avec, pour contrepartie, la cessation de tout paiement au bénéfice du monarque ou du gouvernement de Kaboul. Le pays vivra dans la paix jusqu’à l’entrée des troupes soviétiques en décembre 1979.

Pourquoi les Britanniques ont-ils toujours montré un intérêt si pressant pour le territoire afghan ? Parce qu’ils ont toujours craint une invasion russe des Indes qui, comme toutes les invasions de l’histoire dans cette partie précise du monde, passerait forcément par l’Afghanistan. Or, rappelle Stewart dans son livre (p. 4) : « Il n’y a aucune preuve, mises à part quelques déclarations belliqueuses imprimées dans des journaux ou des revues russes, que Saint-Pétersbourg considérait sérieusement d’étendre démesurément les lignes logistiques de ses armées, sur des distances de centaines de kilomètres dans des zones tribales dangereuses, pour aller affronter des forces britanniques puissantes qui les auraient attendues aux portes des Indes ». En 1878, au moment où l’Empire britannique s’assure la maîtrise de Chypre pour avoir aidé l’Empire ottoman à contenir les Roumains, les Bulgares et les Russes, la situation est peut-être plus préoccupante pour les Anglais qu’en 1838, année où s’était décidée la première guerre anglo-afghane. Les Russes ont déjà conquis une bonne partie de l’Asie centrale : Tachkent (1865), Samarkand (1868), Krasnovodsk (1869), Andijan (1871), Khiva (1873), Boukhara (1876). L’Empire russe s’approche donc des frontières afghanes et indiennes. Cette avancée provoque les craintes anglaises. En 1881, un an avant que les Anglais s’emparent de l’Egypte, le Tsar Alexandre II est assassiné par des éléments révolutionnaires. La spéculation est ouverte, évidemment : qui aurait bien pu téléguider ces terroristes, qui sont certes le produit des mécontentements qui traversaient la société russe en pleine mutation à l’époque ? Si l’on retient l’hypothèse d’une possible intervention extérieure occulte, on peut imaginer l’action de services visant à priver l’Empire tsariste d’un monarque capable de gérer efficacement ses immenses territoires et de donner la puissance civile et militaire à un Etat que d’aucuns perçoivent comme un rival incontournable. Les conquêtes russes sous le règne d’Alexandre II avaient été parachevées en moins de cinq ans, sans bénéficier d’une logistique moderne, sans chemins de fer ou voies fluviales navigables.

Devant le spectacle géant qu’offrait cette lutte entre une puissance maritime maîtresse de la « civilisation du milieu » et de l’Océan du Milieu, l’Allemagne de Bismarck reste très sceptique. Le Chancelier de Fer ne s’intéresse pas aux conquêtes coloniales. Il disait déjà des Balkans « qu’ils ne valaient pas les os d’un pauvre mousquetaire poméranien ». Bismarck veut un nouveau Reich prussianisé qui soit centré sur l’Europe et sur l’Europe seule, dont il est le cœur ; ou, pour reprendre l’image qu’utilisait le géopolitologue et général autrichien Heinrich Jordis von Lohausen, ce Reich, né dans la Galerie des Glaces de Versailles en 1871, ou ce Zollverein qui l’a précédé dans les décennies antérieures, est la paume d’une main à laquelle sont accrochés cinq doigts soit cinq péninsules ou îles : la Scandinavie, l’ensemble insulaire britannique, l’Ibérie, l’Italie et les Balkans. C’est la paume qui tient les doigts. Sans une paume saine et solide, la civilisation européenne n’a pas de cohérence, n’est qu’un ensemble disparate. A l’époque de Bismarck, le penseur Constantin Frantz, dans son oeuvre fondamentale que l’on ferait bien de relire régulièrement, voyait les deux puissances occidentales, la France et l’Angleterre comme des puissances qui renonçaient à leur européanité parce qu’elles s’étaient embarquées dans des conquêtes coloniales qui risquaient d’importer en Europe des conflits d’intérêts nés en dehors de leur propre espace civilisationnel. Ces puissances s’étaient extraverties, oubliaient la fraternité qui devait nécessairement les lier aux autres Européens. L’équilibre de notre civilisation se voyait ainsi ébranlé et deux puissances importantes de la Pentarchie issue du Congrès de Vienne de 1814 cessaient de partager le destin de leurs voisins. Frantz était pourtant un adversaire du Reich prussianisé de Bismarck : pour lui l’idéal était un retour à la souplesse du Reich traditionnel qu’incarnait l’Autriche.

La politique sceptique de Bismarck était partagée par les deux premiers empereurs prussiens, dont le père de Guillaume II, Frédéric III, qui ne régna que 99 jours. La prudence de Bismarck ne correspondait pas aux vues du jeune Kaiser Guillaume. Celui-ci, pourtant à moitié anglais, a très tôt décidé d’affronter la Grande-Bretagne dans une course à la puissance. Il estime que son empire a le droit d’avoir une vaste place au soleil dans le monde où l’Empire britannique se taille la part du lion. La première démarche d’extraversion allemande sera d’armer les Ottomans et de les outiller économiquement : l’Allemagne, aussitôt, prend pied sur le marché ottoman. La part de ses transactions commerciales avec « l’homme malade du Bosphore » passe très rapidement de 6 à 21%. Les Britanniques sont houspillés hors du marché turc : leurs parts passent de 60 à 35%. Très vite, l’Allemagne de Guillaume II tient 45% du marché turc, plus que les parts cumulées de la France et de l’Angleterre. Cette politique est diamétralement opposée à celle de Bismarck, qui se voulait équilibrée, européo-centrée et ne cherchait jamais à battre un adversaire commercial sur le terrain. Devant ces succès de la nouvelle politique extérieure allemande à partir de l’éviction de Bismarck, la France constate qu’elle ne joue presque plus aucun rôle majeur dans le Levant. Les Britanniques voient plutôt la situation d’un bon œil et, dans un premier temps, dans les années 1890, adoptent l’attitude du fairplay : ils estiment que les Allemands les soulagent d’un fardeau, celui d’armer eux-mêmes les Ottomans contre les Russes, selon les critères avérés d’une politique d’endiguement pratiquée depuis longtemps contre la plus grande des puissances continentales. Les Russes, eux, sont furieux : leur allié traditionnel en Europe du centre et de l’Ouest, surtout sous l’impulsion de Bismarck, arme désormais leur ennemi héréditaire, celui qui occupe illégitimement Constantinople et a désacralisé Sainte-Sophie. Les futurs camps de la première guerre mondiale se mettent ainsi en place : mais l’Entente n’est pas encore réellement forgée puisque l’Angleterre s’est violemment opposée aux avancées françaises en direction du Nil. Ce sera l’incident de Fachoda qui a failli déclencher une guerre anglo-française. Le Nil de son delta à sa source devait, selon les stratégistes britanniques de l’époque, être inclus dans l’Empire de Victoria ; de même, aucune puissance européenne majeure ne pouvait se tailler une fenêtre sur l’Océan Indien. En 1898, l’année de Fachoda, Guillaume II fait une tournée dans l’Empire ottoman. Il arrive à Constantinople, visite ensuite Damas et Jérusalem. Il déclare être le protecteur de l’islam, ce qui fait croire aux simples sujets musulmans de la Sublime Porte que les Allemands se sont convertis à l’islam. L’artisan de la politique ottomane et musulmane de Guillaume II est Max von Oppenheim. Cet aristocrate d’origine israélite est officiellement un « archéologue ». Il entend fabriquer une idéologie panislamique au service de l’expansion allemande.

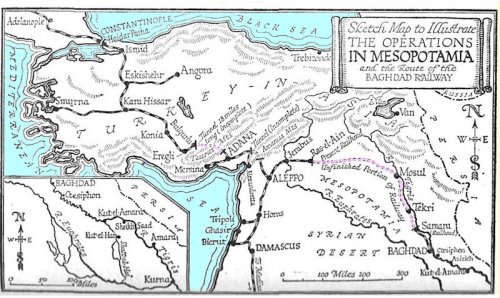

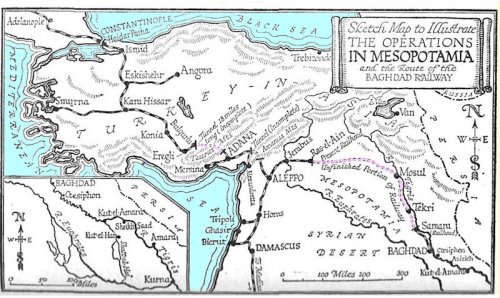

Dans ce contexte naît aussi le fameux projet d’un chemin de fer de Berlin à Bagdad. Avec, en Syrie, la possibilité de bifurquer vers La Mecque, rendant aisé et peu coûteux le pèlerinage rituel des musulmans, tout en rentabilisant la ligne, potentiellement très fréquentée. Le Berlin-Bagdad suit un tracé stratégique car il donne accès au cuivre du Taurus, au pétrole de Mossoul et au coton de la Mésopotamie, autant de matières premières indispensables à une Europe centrale qui en est totalement dépourvue et n’a pas de colonies où s’en procurer à bon marché. Les chemins de fer sont la hantise des Britanniques qui voient en eux un procédé technique qui annule partiellement les avantages de leur flotte commerciale. De plus, un chemin de fer qui va de l’Europe centrale, dominée par le challengeur allemand, à Bagdad se rapproche dangereusement du Golfe Persique, fenêtre stratégique très importante sur l’Océan Indien. Le géopolitologue et cartographe allemand Walter Pahl, issu des centres d’études syndicaux, démontrait que l’Empire britannique avait pour clef de voûte le sous-continent indien et cherchait, entre l’Afrique du Sud et l’Australie, à créer un « arc » qu’aucune puissance européenne véritablement efficace ne pouvait percer. Seule l’Italie, faible et sous-développée avant le fascisme, pouvait avoir une partie de la Somalie ; la France pouvait conserver Madagascar (qui sera rapidement occupé en 1941) et Djibouti ; l’Indochine donnait plutôt sur le Pacifique et ne troublait pas l’harmonie de l’« arc » ; les Pays-Bas, liés historiquement à l’Angleterre, gardaient l’Insulinde (l’Indonésie) mais sans Singapour, gardienne d’un goulot d’étranglement entre les immensités océaniques du Pacifique et l’« Océan du Milieu ». Au moment où le projet du chemin de fer Berlin-Bagdad prenait forme, les Russes achèvent la ligne Saint-Pétersbourg/Samarkand, s’approchant dangereusement de Hérat, la porte occidentale de l’Afghanistan. De plus, dans les débats politiques russes, un certain général Leonid Skobolev plaide pour une destruction définitive de l’Empire ottoman, ce qui constituerait, avec Guillaume II, un casus belli avec l’Allemagne. Skobolev entend annexer Constantinople. Les Britanniques constatent qu’ils ont trois ennemis potentiels : les affronter tous les trois, au risque de les voir s’allier entre eux, est difficile sinon impossible. Il faut donc faire un choix. Arthur Balfour demande que le Koweit devienne un protectorat britannique. Lord Landowne répète qu’aucune autre puissance européenne ne doit avoir accès au Golfe Persique. Lord Kitchener et Lord Curzon expliquent à leurs contemporains que les chemins de fer construits par les Russes et les Allemands sont autant de tentatives d’atteindre les Indes pour les arracher à l’Empire de Victoria et de ses successeurs. Ces projets ferroviaires constituent donc tous des dangers pour la domination britannique sur le Golfe Persique, désormais à cinq jours de voyage de Berlin. Cependant, le Berlin-Bagdad était loin, très loin, d’être achevé en 1914. Curieusement, Churchill, n’est pas alarmé : pour lui, « ce n’est pas une route maritime » donc c’est moins dangereux car cela n’empêchera pas les Britanniques, le cas échéant, de pratiquer un blocus.

En 1907, la future Entente prend forme, avec la « Convention anglo-russe ». Dorénavant, la Russie, pour Londres, n’est plus perçue comme l’ennemie principale qui menace les Indes. L’ennemi principal est désormais l’Allemagne. La France est vue comme un partenaire mineur à qui on laisse le Maroc à condition qu’il ne s’occupe plus de l’Egypte et du Nil. La Russie est un futur partenaire contre une Allemagne qui arme les Ottomans. Le Tsar Nicolas II n’est plus décrit comme un suppôt de Satan dans la presse londonienne. La « Convention anglo-russe » décide d’octroyer à chacune des deux puissances signataires des zones d’influence en Perse. Les Allemands, de leur côté, constatent qu’ils sont encerclés et que l’Inde est faible sur ses frontières avec l’Iran, l’Afghanistan et le Tibet. Ils doivent dès lors chercher à asseoir leur influence 1) en Iran, dans les régions situées entre les zones russes et anglaises (que parcourront par la suite Wassmuss, von Hentig et Niedermayer) ; 2) en Afghanistan, parce qu’il a été de tous temps le tremplin permettant aux conquérants d’entrer en Inde ; 3) au Tibet et en Inde où ils doivent former de nouvelles générations d’intellectuels indépendantistes, hostiles à l’Angleterre et favorables à l’Allemagne.

En Afghanistan, à l’époque, règne le roi Habiboullah, une forte personnalité. Il est pro-britannique, moderniste sur le plan des mœurs et par son féminisme qui ouvre des écoles pour les filles. Il s’habille à l’occidentale et assure la modernisation de son pays. Il n’a jamais quitté l’Afghanistan. Il n’est pas sur la même longueur d’onde que son frère Nasroullah qui est tout à la fois moderniste (mais sur le seul plan technique, non sur les moeurs) et islamiste, alors qu’il a souvent voyagé à l’étranger. Nasroullah est pro-allemand. Le principal intellectuel du royaume d’Afghanistan est le journaliste Mahmoud Tarzi, adepte d’un « nationalisme islamique ». De 1910 à 1914, les zones tribales de l’actuel Pakistan sont en ébullition : la répression britannique est sévère. Les Pachtounes afghans veulent porter secours à leurs frères de race et se mettent en mouvement en direction de la frontière. Nasroullah fait distribuer 5000 fusils et 500.000 cartouches aux guerriers tribaux pachtounes. Habiboullah réagit très rapidement et promet de punir avec la plus extrême sévérité tous ceux qui entendent attaquer les Indes britanniques. Habiboullah réclame, devant l’assemblée venue l’écouter alors que les Pachtounes appellent au djihad contre les Anglais, qu’on lui apporte un Coran ; il met ses contradicteurs au défi « de trouver un verset ou un chapitre du Coran qui appelle au djihad contre ses amis » (Stewart, p. 24). « Il menaça alors d’arracher la langue à tous ceux qui oseraient encore appeler au djihad et de faire trancher les pieds de ceux qui seraient surpris à marcher vers les zones de combat » (ibid.).

En Afghanistan, à l’époque, règne le roi Habiboullah, une forte personnalité. Il est pro-britannique, moderniste sur le plan des mœurs et par son féminisme qui ouvre des écoles pour les filles. Il s’habille à l’occidentale et assure la modernisation de son pays. Il n’a jamais quitté l’Afghanistan. Il n’est pas sur la même longueur d’onde que son frère Nasroullah qui est tout à la fois moderniste (mais sur le seul plan technique, non sur les moeurs) et islamiste, alors qu’il a souvent voyagé à l’étranger. Nasroullah est pro-allemand. Le principal intellectuel du royaume d’Afghanistan est le journaliste Mahmoud Tarzi, adepte d’un « nationalisme islamique ». De 1910 à 1914, les zones tribales de l’actuel Pakistan sont en ébullition : la répression britannique est sévère. Les Pachtounes afghans veulent porter secours à leurs frères de race et se mettent en mouvement en direction de la frontière. Nasroullah fait distribuer 5000 fusils et 500.000 cartouches aux guerriers tribaux pachtounes. Habiboullah réagit très rapidement et promet de punir avec la plus extrême sévérité tous ceux qui entendent attaquer les Indes britanniques. Habiboullah réclame, devant l’assemblée venue l’écouter alors que les Pachtounes appellent au djihad contre les Anglais, qu’on lui apporte un Coran ; il met ses contradicteurs au défi « de trouver un verset ou un chapitre du Coran qui appelle au djihad contre ses amis » (Stewart, p. 24). « Il menaça alors d’arracher la langue à tous ceux qui oseraient encore appeler au djihad et de faire trancher les pieds de ceux qui seraient surpris à marcher vers les zones de combat » (ibid.).

Ce discours féroce n’empêcha pas un mouvement pro-allemand d’éclore au sein de la société afghane/pachtoune, immédiatement avant le déclenchement de la première guerre mondiale, mouvement d’opinion similaire à celui que l’on repérait au Maroc. En Libye, les Sénoussistes anti-italiens seront d’abord appuyés par les Turcs, ensuite, après 1918, par les Britanniques. En 1914, l’Empire britannique entre donc en guerre contre l’Allemagne, allié à la France et à la Russie, ses anciennes ennemies. Mais cette guerre est aussi une guerre contre l’Empire ottoman, allié des Allemands. Les Britanniques sont obligés de réduire leurs garnisons en Inde. Les soldats indiens de l’Empire et les troupes coloniales anglaises sont expédiés sur le front occidental. L’Inde est très mal défendue pendant le conflit : il n’y a plus que 15.000 soldats britanniques dans le sous-continent. Habiboullah se déclare neutre mais ses adversaires considèrent que cette neutralité est favorable aux seuls Britanniques. Nasroullah, pro-allemand, est corrompu, ce qui dessert sa popularité, mais il fonde, avec l’intellectuel Tarzi, le « mouvement jeune-afghan », calque du mouvement jeune-turc au pouvoir à Constantinople.

A Berlin, Max von Oppenheim, qui connaissait T. E. Lawrence pour l’avoir rencontré sur des sites archéologiques au Levant et en Mésopotamie, préconise deux stratégies : 1) aider l’armée turque à entrer en Egypte le plus vite possible ; 2) susciter une révolte générale dans les Indes anglaises. Ludwig von Moltke réclame aussitôt le soutien à tous les mouvements subversifs en Inde. Un « Berlin Committee » voit le jour pour s’ouvrir à tous les contestataires indiens en Europe. Ce seront principalement des musulmans qui l’animeront mais il y aura aussi des Hindous et des Sikhs. Franz von Papen, qui cherchera ultérieurement à organiser des sabotages aux Etats-Unis, préconise l’achat d’armes américaines pour les envoyer aux Indes via le territoire américain (encore neutre en 1914) ou le Mexique. L’entreprise tournera au fiasco car les Néerlandais confisqueront toutes les armes quand elles arriveront dans les ports de l’Insulinde hollandaise.

Comme les musulmans, en général, n’admirent que les vainqueurs, les Allemands, au début de la guerre, ont la cote grâce à leurs succès contre les Russes à Tannenberg, contre les Serbes dans les Balkans, contre les Français avant la bataille de la Marne et surtout pour les victoires germano-turques à Gallipoli et à Kut-al-Amara en Irak, avec von der Goltz. A Berlin, on décide de lancer des opérations en Orient, avec pour but principal de soulever les Afghans contre les Britanniques et de les amener à envahir les Indes, obligeant ainsi les Britanniques à dégarnir le front picard qu’ils tiennent en France. Trois hommes seront sélectionnés pour mener ces opérations à bien : 1) Werner Otto von Hentig, diplomate avec une riche expérience en Chine, en Perse et dans l’Empire ottoman. On le rappelle du front russe ; 2) Oskar von Niedermayer, officier d’artillerie, géographe maîtrisant parfaitement la langue persane et ancien explorateur chevronné qui fut le premier Européen à traverser le terrible désert iranien du Dasht-i-Lout ; 3) Wilhelm Wassmuss, diplomate que les Anglais surnommeront le « Lawrence allemand » ; il avait commencé sa carrière à Madagascar pour la poursuivre en Perse, où il fut consul à Bouchir, puis au Caire où le déclenchement de la première guerre mondiale le surprend ; il met ses connaissances de la Perse au service de son pays et est recruté pour participer à l’opération commune ; il se disputera avec Niedermayer et von Hentig, qui vise le soulèvement des Afghans, et organisera la guérilla de tribus persanes contre l’occupation britannique, forçant les Anglais à créer des unités locales, les « South Persian Rifles » pour venir à bout de ces soulèvements ; après la guerre, il tentera en vain de débloquer les fonds promis aux tribus perses pour perpétuer l’abcès de fixation en dépit de la défaite allemande ; l’échec de ses démarches lui briseront le moral ; il meurt en 1931, à peine âgé de 51 ans.

Werner von Hentig et Oskar von Niedermayer sont tous deux sceptiques quand les autorités militaires allemandes leur annoncent la teneur de leur mission : pour les deux hommes, seule une invasion des Indes par une armée afghane particulièrement bien équipée, avec un solide appui turc, pourrait apporter des résultats. Ils ont raison. Leur expédition sera un échec.

Pourquoi ? La mission allemande à Kaboul ne recevra pas l’appui des Ottomans car Enver Pacha et Rauf Bey, bien que favorables au départ à l’alliance germano-ottomane, saboteront l’initiative. La raison de leur mauvaise grâce vient des récriminations scandalisées des officiers allemands en poste dans l’Empire ottoman, suite aux massacres d’Arméniens et de chrétiens d’Orient. Les officiers allemands et austro-hongrois envoient des rapports très négatifs à Berlin et à Vienne. Les Turcs sont furieux des critiques que l’on peut émettre sur leurs comportements. Ils exigent le renvoi de bon nombre de diplomates allemands. Ils refusent ensuite de fournir une troupe d’élite de 1000 hommes à l’expédition Hentig/Niedermayer/Wassmuss, comme ils l’avaient préalablement promis. En fait, au-delà de cette querelle qui, dans un premier temps, concernait le génocide arménien, force est de constater que les Ottomans et les Allemands n’avaient pas les mêmes buts de guerre subversive en Orient. Pour les Allemands, l’ennemi principal est l’Angleterre et il faut provoquer une révolte générale dans les Indes britanniques. Pour les Turcs, l’ennemi principal reste la Russie, qui soutient les Arméniens orthodoxes et les Grecs de l’espace pontique. Il faut donc soulever les peuples turcophones d’Asie centrale et y réduire à néant les bénéfices de la conquête russe. Les Allemands visent à asseoir une présence en Perse mais les Turcs, eux, ne veulent pas d’une trop grande influence allemande dans ce pays car il est chiite et ennemi héréditaire du système sunnite de l’Empire ottoman. Les Allemands, pour leur part, ne veulent pas devenir l’instrument d’une politique turque visant l’affaiblissement définitif de la Russie en Asie. On peut avancer l’hypothèse que Niedermayer envisage déjà une future alliance germano-russe dans une perspective bismarckienne rénovée. Dans ce contexte fragile, Niedermayer estime que la seule chose qu’il puisse obtenir est de créer une chaîne de communication entre Bagdad et l’Inde, avec des relais en Perse (entre les zones contrôlées par les Russes et les Anglais) et en Afghanistan. C’est le projet modeste (par rapport à ce qui lui était demandé…) qu’il tentera de réaliser. Mais les Afghans, mieux informés qu’il ne le croyait sur la situation des fronts en Europe, ne marcheront pas dans la combine et demeureront neutres, bien qu’assez bienveillants à l’égard des Allemands.

Les leçons à tirer de ces épisodes peu connus de la première guerre mondiale, c’est que l’Europe (qui n’est jamais qu’une Allemagne agrandie ou la combinaison du centre germanique avec les périphéries péninsulaires ou insulaires) a besoin des relais que l’expédition Hentig/Niedermayer/Wassmuss entendait créer. C’est d’ailleurs d’une brûlante actualité : l’industrie allemande vient de se rendre compte, dans un rapport, que les sanctions imposées par les Etats-Unis contre la Russie et contre l’Iran, appuyées une nouvelle fois début août 2017 par le Parlement américain, punit plutôt l’Europe que les Russes ou les Iraniens, capables de se développer dans une relative autarcie. Les intérêts de l’Europe et de l’Allemagne ne sont donc pas ceux de la Turquie (ottomane ou non) ni ceux des puissances thalassocratiques anglo-saxonnes. Après la première guerre mondiale, les Français, les Allemands, les Suisses, les Suédois, les Italiens ont tenté de prendre pied en Iran et parfois aux Indes. En Iran, les Suisses ont envoyé des ingénieurs pour la construction de lignes de chemin de fer en haute montagne. Les Allemands ont participé au creusement de canaux, à la construction de ponts, etc. Si la Turquie conserve son rôle de verrou qui empêche le transit des marchandises européennes vers l’Orient et le transit des marchandises orientales vers l’Europe, l’Iran demeure une terre indispensable pour que puisse s’animer une gigantesque dynamique eurasienne. Celle que veut activer la Chine qui déplore que l’Europe demeure prisonnière de ses « nuisances idéologiques », la rendant aveugle face aux réalités. Pour l’observateur et sinologue allemand Stefan Aust, la force des Chinois est d’avoir renoué avec leur tradition confucéenne, une philosophie qui n’est pas une religion du désert ni l’avatar de l’une de ces religions du désert qui aurait été laïcisée comme le presbytérianisme de Wilson qui influence encore et toujours tous les travers de la politique étrangère américaine. L’avenir de l’Europe est de renouer avec ses propres traditions aristotéliciennes, avec l’Ethique de Nicomaque.

Robert Steuckers.

(Louvain/Forest-Flotzenberg, août 2017).

La stratégie sioniste pour la Russie se combine avec la stratégie américaine, mais en aucun cas elle n’oppose ouvertement ou directement Israël à la Russie, bien au contraire. Israël entretient de bons rapports diplomatiques avec la Russie tout en s’opposant à ses alliés au Levant (la Syrie). Israël, via le lobby pro-israélien 4, utilise, en particulier depuis le tournant du 11 septembre 2001, les États-Unis et l’OTAN comme un outil de destruction des alliés historiques de la Russie au Proche-Orient, opposant plus encore russes et américains. En parallèle, les dirigeants sionistes tentent, via des intermédiaires, de négocier avec la Russie afin qu’elle abandonne ses alliés syriens et iraniens. En juillet 2013, le prince Bandar, en qualité de représentant de l’Arabie Saoudite (alliée d’Israël), a rencontré Vladimir Poutine, pendant la crise syrienne. Bandar aurait au cours de l’entretien proposé un accord économique, pétrolier et gazier à Vladimir Poutine, en échange de quoi, celui-ci devrait lâcher l’Iran, abandonner le président Syrien et livrer la Syrie aux terroristes 5.

La stratégie sioniste pour la Russie se combine avec la stratégie américaine, mais en aucun cas elle n’oppose ouvertement ou directement Israël à la Russie, bien au contraire. Israël entretient de bons rapports diplomatiques avec la Russie tout en s’opposant à ses alliés au Levant (la Syrie). Israël, via le lobby pro-israélien 4, utilise, en particulier depuis le tournant du 11 septembre 2001, les États-Unis et l’OTAN comme un outil de destruction des alliés historiques de la Russie au Proche-Orient, opposant plus encore russes et américains. En parallèle, les dirigeants sionistes tentent, via des intermédiaires, de négocier avec la Russie afin qu’elle abandonne ses alliés syriens et iraniens. En juillet 2013, le prince Bandar, en qualité de représentant de l’Arabie Saoudite (alliée d’Israël), a rencontré Vladimir Poutine, pendant la crise syrienne. Bandar aurait au cours de l’entretien proposé un accord économique, pétrolier et gazier à Vladimir Poutine, en échange de quoi, celui-ci devrait lâcher l’Iran, abandonner le président Syrien et livrer la Syrie aux terroristes 5.

L’ontologie orientale, enracinée dans la mystique byzantine et le palamisme (ou théologie palamite), perçoit la réalité comme cyclique et organique. En rejetant la rationalisation de l’Esprit, Dieu (et le sens du monde) demeure un Mystère, accessible non par analyse, mais uniquement par participation (Theosis).

L’ontologie orientale, enracinée dans la mystique byzantine et le palamisme (ou théologie palamite), perçoit la réalité comme cyclique et organique. En rejetant la rationalisation de l’Esprit, Dieu (et le sens du monde) demeure un Mystère, accessible non par analyse, mais uniquement par participation (Theosis).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Jules Stewart,

Jules Stewart,

En Afghanistan, à l’époque, règne le roi Habiboullah, une forte personnalité. Il est pro-britannique, moderniste sur le plan des mœurs et par son féminisme qui ouvre des écoles pour les filles. Il s’habille à l’occidentale et assure la modernisation de son pays. Il n’a jamais quitté l’Afghanistan. Il n’est pas sur la même longueur d’onde que son frère Nasroullah qui est tout à la fois moderniste (mais sur le seul plan technique, non sur les moeurs) et islamiste, alors qu’il a souvent voyagé à l’étranger. Nasroullah est pro-allemand. Le principal intellectuel du royaume d’Afghanistan est le journaliste Mahmoud Tarzi, adepte d’un « nationalisme islamique ». De 1910 à 1914, les zones tribales de l’actuel Pakistan sont en ébullition : la répression britannique est sévère. Les Pachtounes afghans veulent porter secours à leurs frères de race et se mettent en mouvement en direction de la frontière. Nasroullah fait distribuer 5000 fusils et 500.000 cartouches aux guerriers tribaux pachtounes. Habiboullah réagit très rapidement et promet de punir avec la plus extrême sévérité tous ceux qui entendent attaquer les Indes britanniques. Habiboullah réclame, devant l’assemblée venue l’écouter alors que les Pachtounes appellent au djihad contre les Anglais, qu’on lui apporte un Coran ; il met ses contradicteurs au défi « de trouver un verset ou un chapitre du Coran qui appelle au djihad contre ses amis » (Stewart, p. 24). « Il menaça alors d’arracher la langue à tous ceux qui oseraient encore appeler au djihad et de faire trancher les pieds de ceux qui seraient surpris à marcher vers les zones de combat » (ibid.).

En Afghanistan, à l’époque, règne le roi Habiboullah, une forte personnalité. Il est pro-britannique, moderniste sur le plan des mœurs et par son féminisme qui ouvre des écoles pour les filles. Il s’habille à l’occidentale et assure la modernisation de son pays. Il n’a jamais quitté l’Afghanistan. Il n’est pas sur la même longueur d’onde que son frère Nasroullah qui est tout à la fois moderniste (mais sur le seul plan technique, non sur les moeurs) et islamiste, alors qu’il a souvent voyagé à l’étranger. Nasroullah est pro-allemand. Le principal intellectuel du royaume d’Afghanistan est le journaliste Mahmoud Tarzi, adepte d’un « nationalisme islamique ». De 1910 à 1914, les zones tribales de l’actuel Pakistan sont en ébullition : la répression britannique est sévère. Les Pachtounes afghans veulent porter secours à leurs frères de race et se mettent en mouvement en direction de la frontière. Nasroullah fait distribuer 5000 fusils et 500.000 cartouches aux guerriers tribaux pachtounes. Habiboullah réagit très rapidement et promet de punir avec la plus extrême sévérité tous ceux qui entendent attaquer les Indes britanniques. Habiboullah réclame, devant l’assemblée venue l’écouter alors que les Pachtounes appellent au djihad contre les Anglais, qu’on lui apporte un Coran ; il met ses contradicteurs au défi « de trouver un verset ou un chapitre du Coran qui appelle au djihad contre ses amis » (Stewart, p. 24). « Il menaça alors d’arracher la langue à tous ceux qui oseraient encore appeler au djihad et de faire trancher les pieds de ceux qui seraient surpris à marcher vers les zones de combat » (ibid.).

Ma questa analogia non è la sola che possa essere citata. Lo stesso Corbin ne sottintende un’altra dello stesso genere allorché, avvalendosi di una terminologia heideggeriana, ci ricorda che “il passaggio dall’essere (esse) all’ente (ens), i teosofi islamici lo concepiscono come il porre l’essere all’imperativo (KN, Esto). È in forza dell’imperativo Esto che l’ente è investito dell’atto di essere“7.

Ma questa analogia non è la sola che possa essere citata. Lo stesso Corbin ne sottintende un’altra dello stesso genere allorché, avvalendosi di una terminologia heideggeriana, ci ricorda che “il passaggio dall’essere (esse) all’ente (ens), i teosofi islamici lo concepiscono come il porre l’essere all’imperativo (KN, Esto). È in forza dell’imperativo Esto che l’ente è investito dell’atto di essere“7. Nel 1964 avvenne l’incontro di Heidegger col monaco buddhista Bikkhu Maha Mani, docente di filosofia all’Università di Bangkok, che era venuto in Europa per conto della Radio tailandese. “Convinto sostenitore di un uso misurato della tecnologia e dei mass media come strumenti educativi, in Germania aveva voluto incontrare Heidegger proprio per confrontarsi sul problema della tecnica”22. Nel colloquio privato che ebbe luogo fra i due il giorno prima che venisse registrato un loro dialogo sul ruolo della religione, destinato ad essere trasmesso da un’emittente televisiva di Baden-Baden, Heidegger parlò di “abbandono” e di “apertura al mistero” e domandò al suo ospite che significato avesse, per l’Orientale, la meditazione. “Il monaco risponde del tutto semplicemente: ‘Raccogliersi’. E spiega: quanto più l’uomo, senza sforzo di volontà, si raccoglie, tanto più dis-fa [ent-werde] se stesso. L”io’ si estingue. Alla fine, vi è solo il niente. Il niente, tuttavia, non è ‘nulla’, ma proprio tutt’altro: la pienezza [die Fülle]. Nessuno può nominarlo. Ma è, niente e tutto, la piena realizzazione [Erfüllung]. Heidegger ha compreso e dice: ‘Questo è ciò che io, per tutta la mia vita, ho sempre detto’. Ancora una volta il monaco ripete: ‘Venga nella nostra terra. Noi La comprendiamo’”23.

Nel 1964 avvenne l’incontro di Heidegger col monaco buddhista Bikkhu Maha Mani, docente di filosofia all’Università di Bangkok, che era venuto in Europa per conto della Radio tailandese. “Convinto sostenitore di un uso misurato della tecnologia e dei mass media come strumenti educativi, in Germania aveva voluto incontrare Heidegger proprio per confrontarsi sul problema della tecnica”22. Nel colloquio privato che ebbe luogo fra i due il giorno prima che venisse registrato un loro dialogo sul ruolo della religione, destinato ad essere trasmesso da un’emittente televisiva di Baden-Baden, Heidegger parlò di “abbandono” e di “apertura al mistero” e domandò al suo ospite che significato avesse, per l’Orientale, la meditazione. “Il monaco risponde del tutto semplicemente: ‘Raccogliersi’. E spiega: quanto più l’uomo, senza sforzo di volontà, si raccoglie, tanto più dis-fa [ent-werde] se stesso. L”io’ si estingue. Alla fine, vi è solo il niente. Il niente, tuttavia, non è ‘nulla’, ma proprio tutt’altro: la pienezza [die Fülle]. Nessuno può nominarlo. Ma è, niente e tutto, la piena realizzazione [Erfüllung]. Heidegger ha compreso e dice: ‘Questo è ciò che io, per tutta la mia vita, ho sempre detto’. Ancora una volta il monaco ripete: ‘Venga nella nostra terra. Noi La comprendiamo’”23.

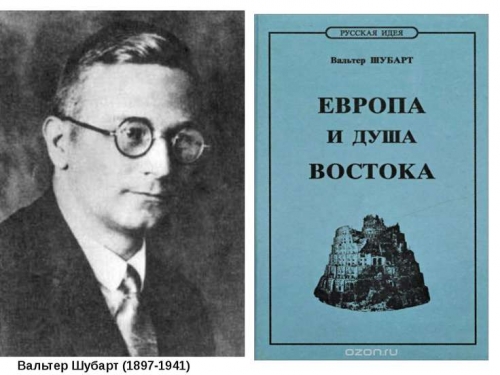

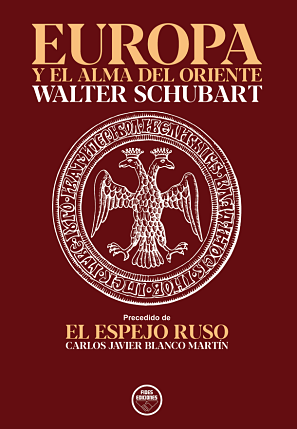

El libro que le granjeó una popularidad europea, aunque efímera, fue éste que tradujo el canónigo Antonio Sancho Nebot, “Europa y el alma de oriente” (“Europa und die Seele des Ostens”); sin embargo no omitamos que, como filósofo de la cultura, los intereses intelectuales de Schubart abarcaban un amplio abanico, siendo también notable su ensayo “Religion und Eros” (ensayo publicado en Munich el año 1941).

El libro que le granjeó una popularidad europea, aunque efímera, fue éste que tradujo el canónigo Antonio Sancho Nebot, “Europa y el alma de oriente” (“Europa und die Seele des Ostens”); sin embargo no omitamos que, como filósofo de la cultura, los intereses intelectuales de Schubart abarcaban un amplio abanico, siendo también notable su ensayo “Religion und Eros” (ensayo publicado en Munich el año 1941). En España ve Schubart un país hermano de Rusia, hermanos en su afinidad por el mesianismo, así puede escribir:

En España ve Schubart un país hermano de Rusia, hermanos en su afinidad por el mesianismo, así puede escribir: