lundi, 11 décembre 2023

L'Europe, une économie sans âme et sans culture

L'Europe, une économie sans âme et sans culture

Gennaro Malgieri

Source: https://electomagazine.it/europa-uneconomia-senza-anima-e-senza-cultura/#google_vignette

Le vide qui caractérise la discussion sur le destin de l'Europe nous invite à reprendre en main des livres "intemporels", heureusement réédités par des maisons d'édition aussi pertinentes que raffinées. Rien de tel, en ces temps d'asphyxie politique plus que climatique, que de se "plonger" dans les pages de La Genèse de l'Europe de Christopher Dawson, l'un des plus grands historiens anglais du XXe siècle, méritoirement réédité par Lindau (pp. 409, euro 34.00), où l'introduction à l'histoire de l'unité européenne du IVe au XIe siècle - véritablement cruciale dans la construction de l'identité continentale - est considérée à juste titre comme un âge de renaissance, puisque l'intégration complexe entre l'Empire romain et l'Église catholique, la tradition classique et les sociétés essentiellement "barbares" mais soumises à la romanité a favorisé la naissance d'une civilisation vivante, comme l'a magistralement décrit Gioacchino Volpe dans ses études sur le Moyen Âge et les débuts de la nation italienne, une partie de la nation européenne qui a existé malgré tout comme un esprit d'entreprise dans la construction d'un édifice sur des ruines qui n'ont pas été enlevées, mais revitalisées grâce aussi au monachisme en tant que générateur de foi et de culture.

Christopher Dawson et Gioacchino Volpe, deux historiens à redécouvrir.

On peut discuter de la politique de Dawson, suscitée par des contingences qu'il convient d'historiciser, mais on ne peut manquer de discerner dans son analyse la recherche des fondements unitaires des nations elles-mêmes dans le cadre d'une Europe qui vivait au sein d'un "empire intérieur" qui attend toujours d'être ravivé. Ce même "empire" qui a suggéré à Paul Valéry les pages denses et passionnantes sur l'Europe disséminées dans les nombreux ouvrages consacrés au thème de la décadence de notre civilisation. Le désarroi est tel qu'une immersion dans la sagesse du grand poète et philosophe français est presque thérapeutique : "Nos civilisations savent maintenant qu'elles sont mortelles", lisais-je il y a quelques jours dans son célèbre Cahiers. Malheureusement, ceux qui ont la capacité de voir venir la tempête s'en remettent à des sourciers politiques qui, à l'aide de bâtons improbables, indiquent des atterrissages qui devraient être sûrs. Mais qu'est-ce qui est sûr quand le "travail de l'esprit", pour reprendre les mots de Valéry, ne produit plus rien pour façonner une civilisation qui se désagrège ?

Devant les Cahiers fermés, j'ouvre un autre recueil d'informations précieuses sur notre avenir, formulées à la veille de la première grande guerre civile européenne par un jeune Valéry dont la vie intense (1871-1945) lui a permis de recueillir les fruits de ses diagnostics pour conclure qu'il avait raisonné sur l'esprit européen en formulant des pronostics que personne ne semble vouloir prendre en compte aujourd'hui. Voici donc In morte di una civiltà (Aragno editore) qui comprend le scintillant essai en deux parties - issu de deux lettres publiées dans la revue londonienne Athenaeum en 1919 - La crisi dello spirito et d'autres écrits "quasi-politiques" où l'on puise des méditations non superficielles sur l'identité d'être européen et sur ce que signifie cette attitude de "conquête" de soi, d'abord, et ensuite projeter "prométhéennement" les résultats d'une éducation - je ne sais pas si elle est "humaine, trop humaine" ou même "divine" - qui a donné un sens au monde, sans jactance et sans exagérations rhétoriques.

Et "la crise de civilisation" nous introduit dans une considération du Vieux Continent qui ne peut certainement pas être optimiste aujourd'hui, comme Massimo Carloni, éditeur du volume, nous le fait comprendre en réfléchissant sur le "drame de l'esprit" en conclusion de l'essai composite de Valéry. Il écrit : "L'Europe née avortée des cendres de la Seconde Guerre mondiale, dans ses diverses métamorphoses comme l'Europe du charbon et de l'acier, de l'énergie atomique, de la Communauté économique, puis de la Banque centrale et de la finance, est une parodie décourageante, un simulacre bureaucratique du rêve de Valéry. L'homo europaeus, synthèse de liberté et de rigueur, d'imagination et d'intelligence, dont la Grèce a fourni le modèle parfait et Léonard la célèbre représentation, est aujourd'hui misérablement réduit à l'effigie d'une pièce de monnaie. Tandis que la Méditerranée, de creuset et de carrefour des civilisations, est devenue un lugubre cimetière marin jonchés de tombes... Ces signes décourageants suffisent à mesurer la distance abyssale qui nous sépare des origines de l'esprit européen que nous avons misérablement trahi.

Valéry l'avait-il prévu ? Je le crois. Pour conclure qu'"une économie n'est pas une société", il présupposait qu'elle devait avoir, pour ne pas risquer de périr rapidement, une culture, la conscience d'une histoire, une vision du monde et de la vie. Et au fond de lui, il espère que l'Europe redeviendra ce qu'elle a été par son esprit. "Tous les peuples qui ont débarqué sur ses rivages l'ont fait leur ; ils ont échangé des biens et des coups ; ils ont fondé des ports et des colonies où, non seulement les objets du commerce, mais les croyances, les langues, les coutumes, les acquisitions techniques, étaient des éléments de l'échange. Avant même que l'Europe actuelle ne prenne la forme que nous lui connaissons, la Méditerranée, dans son bassin oriental, avait vu naître une sorte de "proto-Europe". Et c'est là que l'Europe s'arrête aujourd'hui ? Où est-elle née du mythe, de la mer, de l'amour d'un dieu et des similitudes de peuples qui se reconnaissaient originaires d'un monde ancestral que nous aurions appelé indo-européen ? Nous ne pouvons pas y renoncer. L'heure n'est pas aux funérailles, mais aux renaissances. En y croyant, bien sûr.

Valéry écrit : "Notre Europe, qui n'était au départ qu'un marché méditerranéen, devient ainsi une immense usine ; usine au sens propre, machine à transformations, mais aussi usine intellectuelle sans équivalent. Cette usine intellectuelle reçoit de partout toutes les choses spirituelles ; elle les distribue à ses innombrables organes. Les uns saisissent les nouveautés avec espoir, avec avidité, en exagérant leur valeur ; les autres résistent, opposant à l'invasion des nouveautés la splendeur et la solidité des richesses déjà établies. Entre l'acquisition et la conservation, il faut sans cesse rétablir un équilibre mouvant, mais le sens critique s'attaque à l'une ou l'autre tendance, méconnaît les idées possédées et valorisées ; il teste et discute sans pitié les tendances de cet "ajustement" toujours en cours. Est-ce là le destin de l'Europe, oublieuse de l'équilibre raisonnable qui l'a amenée à être le sel de la terre ?

L'Europe, en somme, s'autodétruit. Du passé, on ne sait que faire. De l'avenir, on n'a pas la moindre perception. C'est comme si les Européens s'étaient construit une prison qui les oblige en quelque sorte à regarder à travers les barreaux ce qui se passe autour d'eux, le temps et l'espace s'amenuisant. Ils deviennent insignifiants, tandis que le monde construit par ceux qui les ont précédés devient babélique, en proie à des intérêts voraces, objet des appétits de nouveaux colonisateurs appartenant à d'autres univers culturels et anthropologiques. Comme par le passé, la civilisation européenne est elle aussi destinée à disparaître de la manière la plus lente et la plus sanglante : en renonçant à son existence, à sa capacité de se reproduire par des naissances, en abdiquant le rôle qu'elle devrait humainement conserver. Dans les années 1920, le livre d'un spécialiste des civilisations et de la décadence, Richard Korherr : Régression des naissances, mort des peuples, a fait sensation en Allemagne et en Italie. Korherr y montrait, en appliquant la méthode comparative, comment et dans quelle mesure la stérilité intentionnelle et programmée, motivée par l'égoïsme et par l'habitude de satisfaire des besoins immédiats fictifs, a fait tomber dans l'abîme des cultures qui avaient dominé de vastes régions de la planète et contribué à la formation de la civilisation euro-méditerranéenne.

Aujourd'hui, dans l'indifférence des peuples et de leurs classes dirigeantes, la même chose est en train de se produire, et il n'est donc pas abusif ou alarmiste d'affirmer que la désintégration de l'Europe est liée à deux facteurs principaux : le taux de natalité et la crise d'identité. Le premier et la seconde sont étroitement liés et donnent une idée du déclin sur lequel se trouvent les analystes capables de discerner entre les plis du malaise européen ce que sera l'avenir d'un continent qui, année après année, semble prendre les connotations d'une lande désolée dans laquelle peu de chercheurs tentent de s'accrocher à une certaine idée de l'Europe qui séduise, sans grand espoir, il faut bien le dire, surtout pour les jeunes générations dont l'indifférence manifeste à l'égard de leur avenir dans un contexte géopolitique et culturel en pleine mutation est le symptôme le plus douloureux d'un déclin inéluctable.

Parmi les observateurs les plus attentifs de la mutation européenne depuis quelque temps, on trouve Giulio Meotti, dont le livre au titre évocateur Notre-Dame brucia. L'autodistruzione dell'Europa (Giubilei Regnani editori, préface de Richard Millet), s'intéresse aux raisons d'une catastrophe annoncée depuis longtemps et devant laquelle la culture européenne, la politique étatique et la parodie de l'Union ont gardé les yeux fermés.

L'incendie qui a détruit une grande partie de la cathédrale française est une métaphore, pour Meotti, de la fin de l'Europe. On a l'impression que Notre-Dame brûle vraiment : "Le problème, observe Meotti, ne sera pas maintenant de reconstruire Notre-Dame, mais l'identité que représentait cette église". Devant la cathédrale en feu, nous pleurons l'image d'une civilisation brisée. "La déliquescence de l'Europe". C'est la conscience de l'Europe - et, si l'on veut, de l'Europe chrétienne - qui a brûlé à Paris. Et elle brûle encore, pour ceux qui savent voir la tragédie qu'elle a emblématiquement mise en lumière en nous parlant d'un monde qui n'a plus de raison d'être, dominé par des dévalorisations que la technologie exalte sans les freiner. Et surtout, elle démolit les fondements d'une civilisation. En un mot : l'Europe est malade du relativisme culturel. Le prix en est devenu douloureusement quantifiable, au point que la décomposition progressive des États-nations occidentaux est désormais possible", écrit Mme Meotti. Le multiculturalisme - construit sur fond de décadence démographique, de déchristianisation massive et de répudiation culturelle - n'est rien d'autre qu'une phase transitoire qui risque de conduire à la fragmentation de l'Occident. Avec l'effondrement de l'Église catholique et l'abandon des bergers, la "trahison des clercs", la destruction de la famille naturelle, la fin des idéologies et un politiquement correct qui fait tabula rasa de toute référence culturelle restante, la vague de populisme en Occident n'a été qu'une réaction à ce "choc civilisationnel".

Dans quelle mesure le populisme affecte-t-il l'espoir d'un retournement ? Je ne pense pas. Au contraire, d'après ce que nous comprenons, il semble vouloir exacerber le problème. Il n'a pas de recettes à opposer à la crise, pas d'horizons à montrer, pas de visions à proposer. C'est un cri. Il n'est donc pas suffisant.

20:13 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, déclin européen, chistopher dawson, gioacchino volpe, paul valéry, giulio meotti, philosophie, philosophie de l'histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Alexandre Douguine: Cinq fronts contre le mondialisme unipolaire

Cinq fronts contre le mondialisme unipolaire

Alexandre Douguine

Source: https://www.geopolitika.ru/article/pyat-frontov-protiv-od...

À la veille de 2024, il convient de jeter un coup d'œil sur la situation générale du monde et sur les principales tendances géopolitiques. D'une manière générale, nous sommes en train de passer de l'unipolarité à la multipolarité. Cette année, la multipolarité s'est structurée davantage au sein des BRICS-10 (l'Argentine, qui vient de rejoindre cette organisation, en a été expulsée à la hâte par un nouveau clown mondialiste, Javier Miléi).

La récente visite triomphale de Vladimir Poutine aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, suivie de longs entretiens avec le président iranien Raisi, montre à quel point la Russie prend la multipolarité au sérieux. Surtout à l'approche de 2024, date à laquelle la Russie assumera la présidence des BRICS pour une durée d'un an.

Vers la fin de l'année, cette fois en Amérique latine, un nouveau syndrome de multipolarité est apparu. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé que son pays revendiquait le territoire de la Guyane britannique. Maxim Medovarov, dans sa chaîne tg "Zapiski Traditionalist", souligne à juste titre que la Guyane elle-même était un produit du mauvais génie de l'atlantisme de Lord Palmerston, qui a planifié et exécuté "le démembrement de la Grande Colombie en morceaux après la mort de Bolivar, y compris l'annexion de la province d'Essequibo à la Guyane britannique (Guyana)." La Guyane britannique-Essequibo (ainsi que les Malouines) est un autre front de la multipolarité contre l'unipolarité.

Au total, nous avons déjà affaire à cinq fronts potentiels ou réels :

- La Russie est en guerre contre l'Occident collectif et le mondialisme américain (anglo-saxon) en Ukraine. Il s'agit essentiellement d'une guerre civile de Russes - les Russes impériaux contre les Russes atlantistes qui ont trahi leur identité russe. Les "Russes" atlantistes sont utilisés par les forces unipolaires de l'Occident.

- Le monde islamique se consolide (avec un sérieux retard) contre Israël, qui procède à un génocide systématique de la population arabe. Dans le même temps, l'Occident unipolaire se range à nouveau du côté d'Israël (qui est son mandataire au Proche-Orient).

- Le bloc des pays anticoloniaux d'Afrique de l'Ouest (Mali, Burkina Faso, Niger, RCA, Gabon) est uni contre les régimes pro-coloniaux (atlantistes) et contre la France mondialiste de Macron. Là aussi, un conflit ouvert peut éclater à tout moment.

- Le front potentiel de Taïwan contre la Chine continentale est ce qui préoccupe peut-être le plus les États-Unis. (Et ici, un conflit direct risque de se produire).

- La déclaration des droits du Venezuela sur l'Essequibo, partie occidentale de la Guyane britannique, qui est une création colonialiste et atlantiste artificielle. La question des Malouines, qui pourrait bien devenir aiguë après l'éviction du dégénéré qui a accédé au pouvoir (c'est ce qui arrive lorsque le péronisme révolutionnaire a été croisé avec le libéralisme, comme l'avait fait le perdant Sergio Massa).

L'Inde (Bharat) occupe une place particulière dans l'heptarchie multipolaire. Il s'agit d'un État-civilisation indépendant, qui est stratégiquement le plus proche des États-Unis (en raison du conflit avec la Chine et le Pakistan et, plus généralement, du facteur islamique). Dans le même temps, l'Inde est amie de la Russie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Il n'y a pas de zones de conflit direct avec les mondialistes (à l'exception du souvenir de l'époque monstrueuse de la colonisation britannique). Auparavant, l'Occident soutenait l'islam radical et le Pakistan. Les mondialistes ont besoin de l'Inde pour faire face à la Chine.

Il est important que les atlantistes et les partisans d'un monde unipolaire à tout prix le réalisent très bien. Ainsi, Liz Truss, dès avril 2022, alors qu'elle était ministre britannique des affaires étrangères, a parlé du "retour de la géopolitique". Récemment, l'ancienne Première ministre d'Angleterre, qui le fut pendant une période record pour sa brièveté, Mme Truss, lors de sa tournée américaine visant à tenter d'influencer les Républicains dans une perspective atlantiste pour qu'ils allouent des fonds à la poursuite de la guerre de Kiev contre la Russie, a déclaré que "l'Ukraine, Israël et Taïwan ne sont pas des guerres différentes, c'est la même guerre".

C'est la bonne vision géopolitique des choses. Et les tensions en Afrique de l'Ouest et à proximité de l'Essequibo sont également des fronts de la "même guerre".

Toute l'heptarchie (Occident, Russie, Chine, Inde, monde islamique, Afrique, Amérique latine) est divisée selon une ligne principale - l'Occident contre les Six autres. Les mondialistes eux-mêmes s'en rendent compte clairement et distinctement. À leurs yeux, il n'y a qu'un seul pôle, l'Occident lui-même. Les autres devraient être ses vassaux (et non des pôles souverains) et s'opposer les uns aux autres, et non à lui.

Il est important que la structure de la confrontation mondiale à six contre un soit également bien comprise en Russie. Dans son article "2024 - l'année du réveil géopolitique" paru dans le magazine "Razvedchik", le chef du SVR russe Sergey Naryshkin déclare:

L'année à venir sur la scène mondiale sera marquée par une nouvelle intensification de la confrontation entre les deux principes géopolitiques décrits ci-dessus : le principe anglo-saxon, ou insulaire, "diviser pour régner", et le principe continental, directement antagoniste, "unir pour diriger". Les manifestations de cette confrontation féroce au cours de l'année à venir seront observées dans toutes les régions du monde, même les plus éloignées: de l'espace post-soviétique, le plus important pour nous, à l'Amérique du Sud et à l'océan Pacifique.

Nous devrons donc "unir et diriger" (y compris unir et diriger les territoires eurasiens - en premier lieu l'Ukraine, qui a été trahie). Et l'ennemi continuera d'essayer de "diviser pour régner", en essayant de semer l'inimitié entre les pôles de l'heptarchie - les six "mondes" émergents - russe, chinois, islamique, indien, africain et latino-américain. Les ennemis veulent qu'il n'y ait qu'un seul monde, le leur. Ils rejettent et diabolisent l'existence d'autres mondes, différents du monde occidental. En particulier le monde russe. Nous devons bien comprendre que les cinq fronts de la lutte contre l'ordre mondial unipolaire et l'hégémonie occidentale sont tous des fronts de notre guerre.

18:24 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le président slovaque fermement opposé à la dictature de l'OMS: Bratislava rejette le "traité sur les pandémies"

Le président slovaque fermement opposé à la dictature de l'OMS: Bratislava rejette le "traité sur les pandémies"

Source: https://zuerst.de/2023/12/08/slowakischer-praesident-stri...

Bratislava. Depuis qu'il est redevenu président de la Slovaquie il y a quelques semaines, Robert Fico provoque de nombreuses migraines chez ses partenaires occidentaux. Il a d'abord déclaré ostensiblement que son pays ne participerait plus au soutien occidental à l'Ukraine et n'enverrait plus d'armes.

Coup de théâtre suivant: Fico annonce que son gouvernement ne signera pas le traité que veut imposer l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les pandémies. Les députés du SMER, le parti de Fico, voteraient également contre la ratification au Parlement. Fico, qui a formé une coalition avec le parti de centre-gauche HLAS et le parti de droite Slovenská Národná Strana, s'est fermement opposé, au cours de son discours d'une heure, à ce que les pouvoirs de l'OMS soient renforcés au détriment de la souveraineté des États.

Il a au contraire affirmé que seuls des "laboratoires pharmaceutiques fous" avaient pu imaginer une telle chose. En effet, en cas de future "pandémie", les compétences des ministères de la Santé des pays signataires seraient transférées à l'OMS en vertu de l'accord.

Cette organisation, qui n'est élue par personne, recevrait alors des pouvoirs de décision draconiens et aurait le pouvoir non seulement d'obliger les pays signataires à acheter des vaccins et des médicaments, mais aussi d'ordonner des vaccinations obligatoires sans que l'État, avec son gouvernement élu, ne puisse s'y opposer.

Fico a qualifié l'ensemble de l'accord de "plan de sociétés pharmaceutiques avides" (mü).

Demandez ici un exemplaire de lecture gratuit du magazine d'information allemand ZUERST ! ou abonnez-vous ici dès aujourd'hui à la voix des intérêts allemands !

Suivez également ZUERST ! sur Telegram : https://t.me/s/deutschesnachrichtenmagazin

17:47 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : slovaquie, europe, affaires européennes, europe centrale, robert fico, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La géopolitique de la Palestine

La géopolitique de la Palestine

Ronald Lasecki

Source: https://ronald-lasecki.blogspot.com/2023/11/geopolityka-palestyny.html

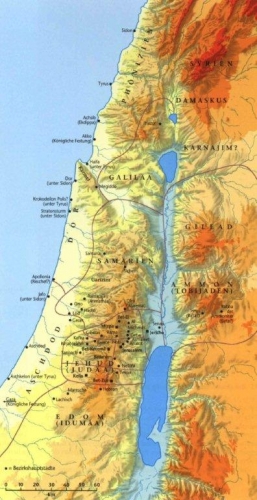

Une réflexion sur la géopolitique de la Palestine doit bien sûr commencer par une perception de la géomorphologie de l'espace. Tout d'abord, il y a la plaine côtière sur laquelle se trouvaient les villes historiquement prospères qui servaient le commerce est-ouest, comme les anciennes Gaza, Ashkelon et Ashdod. Il en va de même pour le Liban plus montagneux au nord de l'Israël actuel, où se trouvaient historiquement des centres tels que Tyr, Byblos et Sidon. Dans l'Israël d'aujourd'hui, les plaines côtières sont le centre d'une population cosmopolite et libérale, cette part de la population qui s'identifie le plus étroitement à la civilisation occidentale. C'est une terre de commerçants, de banquiers, de bureaucratie civile et de médias, qui s'étend de Tel Aviv à Haïfa.

Périmètre oriental

À l'est se trouve une haute chaîne de montagnes, ensuite nous trouvons la profonde fosse du Jourdain avec le lac de Tibériade et la mer Morte. Au pied des montagnes se trouve la Cisjordanie et les structures de l'"État" palestinien qui y est installé. Ces régions, avec les chaînes de montagnes du Liban et de l'Anti-Liban et la profonde vallée tectonique de la Bekaa au nord, ont été historiquement les centres d'une civilisation de guerriers et d'agriculteurs. Pendant la période biblique, le site de l'actuelle Cisjordanie était occupé par le royaume d'Israël sous les dynasties d'Omrid et de Jéhu. Aujourd'hui, entre Jérusalem et le Jourdain, l'avantage est tenu par des structures militaires et des colons armés qui cherchent à contrebalancer les pressions syriennes et palestiniennes.

À l'est du Jourdain, des tribus arabes locales sont implantées, mais elles sont trop faibles pour menacer les centres de pouvoir qui contrôlent la Judée et la Samarie (sud d'Israël et Cisjordanie). À environ 30-50 km à l'est du Jourdain commence le désert, qui constitue un tampon géopolitique entre la Palestine et la plaine mésopotamienne et les centres de pouvoir qui s'y trouvent. Après l'effondrement de l'Empire ottoman, la rive orientale du Jourdain a été séparée par les Anglais et est devenu ce qu'ils ont appelé la Transjordanie, un protectorat différent avec sa capitale à Amman, où la dynastie hachémite, alliée des Anglais et exilée du Hedjaz par les Saoudiens, s'est installée. Après le retrait anglais de la région en 1948, cette création a été rebaptisée Jordanie. Les Hachémites ont également reçu des Anglais, en 1921, le royaume d'Irak, de l'autre côté du désert, mais l'ont perdu au profit de putschistes militaires républicains en 1958.

La dynastie hachémite, qui s'est liée matrimonialement avec des représentants des sphères militaires anglaises et janissaires, est considérée comme un corps étranger par de nombreuses personnes en Jordanie, en particulier les Palestiniens. Les Hachémites se sont positionnés comme sujets d'un protectorat anglais depuis 1916, tout en considérant l'État juif comme un allié pour contrebalancer la menace palestinienne. Régnant officiellement sur la Cisjordanie entre 1948 et 1967, ils n'ont en aucun cas permis la création d'un État palestinien. Au contraire, en septembre 1970, ils ont mené une guerre sanglante contre l'Organisation de libération de la Palestine, avec l'aide de Londres, obligeant le mouvement de libération nationale palestinien à déplacer son siège au Liban.

La Cisjordanie, qui abrite les structures aujourd'hui contrôlées par l'administration palestinienne basée à Ramallah, est donc géo-économiquement coincée entre Israël et la Jordanie, deux pays hostiles, et ne peut fonctionner que sur la base de l'économie plus dynamique de l'Etat d'Israël voisin. À l'instar de l'ancien royaume de Juda dans les collines, en conflit permanent avec les cités-États côtières de Philistie, l'"État de Palestine" actuel, situé au sommet des collines, dépend économiquement de l'accès aux ports de la plaine côtière d'Israël.

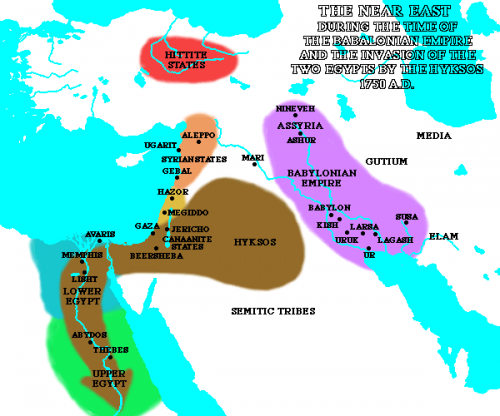

La menace qui pèse sur le centre de pouvoir palestinien, en revanche, provient des centres de pouvoir extérieurs qui traversent le désert syrien - depuis la Mésopotamie et les hauts plateaux iraniens. Entre 746 et 609 av. J.-C., la Palestine était sous la domination des Assyriens mésopotamiens. Entre 609 et 539 av. J.-C., les Babyloniens, originaires de la région mésopotamienne, les ont remplacés. Les Babyloniens ont ensuite été remplacés par les Perses, originaires du haut plateau iranien (550-330 av. J.-C.), qui finirent par succomber à Alexandre le Grand en 330 av. J.-C. C'est également le souverain perse Cambyse II qui, en 525 av. J.-C., conquiert l'Égypte en passant par le Sinaï, et Artaxerxès III qui réitère son exploit en 340 av. J.-C.

La succession des hégémons a également rythmé l'évolution de l'État israélite antique: la destruction du royaume de Juda par les Babyloniens en 586 av. et la déportation des Juifs à Babylone par le souverain local Nabuchodonosor II, suivie de l'édit du souverain perse Cyrus II ouvrant la voie au "retour à Sion" des Juifs, qui marque le début du protectorat perse sur la Palestine - converti en macédonien après les conquêtes d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant J.-C., puis en romain au Ier siècle avant J.-C..

Périmètre sud

Les incarnations historiques successives de l'État juif en Palestine au sud ont généralement dominé la côte entre Tel-Aviv et le Sinaï et tout ou partie du désert du Néguev. Au sud-ouest, le désert du Sinaï constitue donc un tampon géopolitique efficace pour la Palestine. Tant du côté palestinien qu'égyptien, les forces peuvent le traverser avec la possibilité de se réapprovisionner de l'autre côté. Au XVIIe siècle avant J.-C., l'Égypte a été conquise par les Hyksos venus de Palestine et traversant le désert du Sinaï, qui sont finalement vaincus par les forces autochtones environ un siècle plus tard, lorsque l'Égypte étend à son tour sa domination à la côte du Levant.

En 640, les Arabes attaquant depuis Damas atteignent Al-Fustat et, deux ans plus tard, Alexandrie. En 1174, le fondateur de la dynastie des Ayyoubides, qui a régné sur l'Égypte jusqu'en 1250, le sultan Saladin, a occupé Damas et Homs. Une autre expansion de ce type n'a été entreprise à partir de l'Égypte que dans la première moitié du XIXe siècle par Muhammad Ali Pacha, qui a lutté contre l'Empire ottoman.

Le Sinaï peut donc être une voie d'expansion, mais le coût du maintien permanent de garnisons militaires sur la péninsule est élevé, de sorte qu'Israël n'a jamais dominé le Sinaï à long terme, tandis que la présence militaire de l'Égypte y est toujours symbolique et que la région est une sorte de "trou noir" politique, servant de repaire aux contrebandiers, aux bandits et aux militants. Une invasion par le Sinaï est possible en cas de décomposition politico-militaire de l'adversaire de l'autre côté du désert ("deuxième période de transition" en Égypte au 17ème siècle avant J.-C., défaite des Hyksos dans la lutte contre la 18ème dynastie au 16ème siècle avant J.-C., décomposition de l'Empire ottoman après la révolution grecque dans les années 1820) ou de soutien de l'entité attaquante par une puissance extérieure (Royaume-Uni et France soutenant Israël en 1956 et URSS soutenant l'Égypte en 1973).

Il convient de mentionner au passage la menace idéologique que représente le centre de pouvoir égyptien pour l'indépendance du centre de pouvoir palestinien. Pendant la période de la monarchie jusqu'en 1952, l'Égypte a manifesté le désir de détruire l'État israélien alors naissant. La guerre de 1948 a placé la bande de Gaza sous son administration militaire, qu'elle a contrôlée jusqu'en 1967. Avant le coup d'État militaire de 1952, le Caire considérait la bande de Gaza et le désert du Néguev comme une extension naturelle de la péninsule du Sinaï, et non comme le territoire de l'État national des Palestiniens.

Après le coup d'État de Gamal Abdel Naser en 1952, l'Égypte a adopté l'idéologie du nationalisme arabe. Sa plus grande réussite a été la République arabe unie unitaire, laïque et socialiste de 1958 à 1961, qui englobait l'Égypte et la Syrie et se complétait par une confédération nominale avec le Yémen du Nord. Gamal Abdel Naser a opposé le nationalisme et le socialisme arabes au sionisme juif, faisant de la destruction d'Israël et de l'incorporation des terres palestiniennes dans la République arabe unie le principal objectif stratégique, ce qui permettrait à l'État arabe de parvenir à une continuité territoriale. L'attitude du Caire à l'égard du nationalisme palestinien était donc assez ambivalente.

Ajoutons que dans la seconde moitié du XXe siècle, le père du nationalisme palestinien, Yasser Arafat, et les organisations Al-Fatah (1958) et OLP (= Organisation de libération de la Palestine) (1968) qu'il a fondées, étaient considérés par les monarchies arabes conservatrices comme un outil de Nasser et une force subversive qui menaçait les régimes monarchiques. D'où la guerre sanglante entre Palestiniens et Hachémites en Jordanie en septembre 1970. Il existe donc une tension non seulement entre le nationalisme palestinien, le nationalisme syrien et le nationalisme panarabe émanant de l'Égypte jusqu'en 1970, mais aussi entre les aspirations palestiniennes et les politiques de sécurité des autres États arabes.

Au sud-est, les déserts Arabes et du Nefud constituent une barrière géopolitique efficace contre les incursions des tribus du Hedjaz, qui sont trop peu nombreuses et trop faibles pour menacer le centre du pouvoir palestinien. Elles ne peuvent réussir que dans des conditions d'explosion démographique, comme au VIIe siècle, lorsque les Arabes islamistes ont commencé leur expansion en conquérant puis en faisant de Damas leur capitale.

Le périmètre nord

Au nord-est du centre de pouvoir palestinien se trouve le centre de pouvoir syrien, dont la capitale est Damas. Cette ville a une population importante, mais elle est coupée de la mer, ce qui la rend pauvre. Ce centre syrien est abrité à l'est par un désert qui s'étend jusqu'à l'Euphrate. Au nord du centre de pouvoir syrien se trouve l'Anatolie montagneuse, où l'expansion depuis le sud est fortement entravée, mais à partir de laquelle des centres de pouvoir extérieurs exercent une pression sur la région. En l'absence de menace venant du nord et de stabilité interne, le centre de pouvoir syrien tente d'accéder à la mer en soumettant les villes du nord du Levant, avec lesquelles il entretient d'importants échanges commerciaux. Ce fut le cas, par exemple, entre 1976 et 2005, lorsque la Syrie s'est impliquée dans la guerre civile libanaise, envahissant le pays et en contrôlant ensuite la majeure partie.

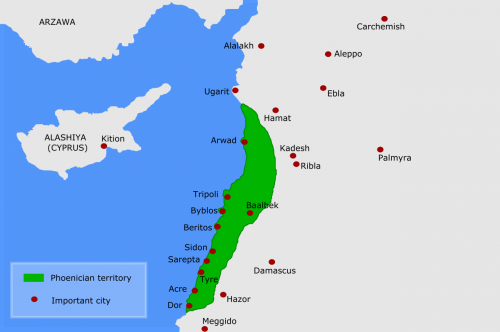

Les ports du nord du Levant ne constituent pas à eux seuls une puissance terrestre importante. Historiquement, la Phénicie s'y est installée avec des villes telles que Dor, Acre, Tyr, Serepta, Sidon, Berytos, Byblos, Tripoli et Arwad. Pendant la plus grande partie de leur existence, ces villes n'ont pas formé un organisme étatique unifié, se faisant concurrence et dépendant de centres de pouvoir extérieurs. À partir du 12ème siècle avant J.-C., les Phéniciens ont remplacé les Crétois en tant que principale puissance maritime et commerciale de la Méditerranée orientale. Cependant, au milieu du 9ème siècle avant J.-C., la plupart des villes phéniciennes étaient déjà dépendantes de la puissance terrestre croissante de l'Assyrie.

La chaîne de montagnes libanaise du nord du Levant atteint presque le littoral et n'est que rarement entrecoupée de vallées fertiles. C'est pourquoi les centres de pouvoir de cette partie du Levant n'ont pas d'ancrage géopolitique. La Phénicie n'était probablement pas un pays très peuplé et fonctionnait principalement comme une puissance maritime et un intermédiaire pour le commerce entre la Mésopotamie, l'Égypte et la Méditerranée occidentale, d'où l'on importait notamment de l'argent, qui était très demandé à l'époque.

Le centre de pouvoir palestinien n'est donc pas menacé de manière significative par le centre de pouvoir libanais actuel. Le Liban moderne a été séparé de la province ottomane de Syrie par les Français après la défaite de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale. La base de cette séparation était la prédominance des chrétiens maronites, avec lesquels la France s'était alliée pendant la guerre civile dans l'Empire ottoman dans les années 1860.

Le Liban tire son nom de sa caractéristique topographique, à savoir le mont Liban qui domine le pays. Cependant, il n'a pas de spécificité géographique ou ethnique organique, car le seul trait distinctif du pays a été historiquement la domination par les alliés français. Le tampon stratégique pour l'Israël d'aujourd'hui est le fleuve Litani, dont Israël a cherché à contrôler la zone au sud, soit directement, soit avec l'aide de forces locales satellites entre 1978 et 2000, ou en tout cas à la débarrasser des forces ennemies comme pendant la guerre de juillet 2006.

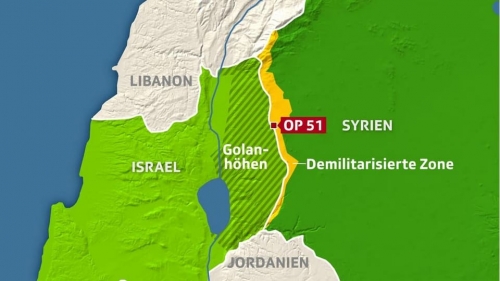

Périmètre nord-est

Dans le cas du périmètre nord-est, il faut tenir compte des caractéristiques géostratégiques et historiques de la menace que représente le centre de force syrien pour le centre de force palestinien. Un centre de force syrien pourrait attaquer la Palestine par un corridor d'environ 40 kilomètres entre le mont Hermon dans la chaîne de l'Anti-Liban et le lac de Tibériade. Pour atteindre la plaine côtière de Palestine, les forces syriennes doivent traverser le plateau du Golan et la région montagneuse de la Galilée, puis maintenir des lignes de ravitaillement passant par ces terres qui constituent un bon point d'appui pour la guérilla. Une autre voie d'attaque mène au sud du lac de Tibériade, mais nécessite également le maintien de lignes de ravitaillement étendues.

Site archéologique de Megiddo.

Depuis le néolithique, le point stratégique de cette région est la colline de Megiddo, également connue sous le nom grec d'Armageddon. Dans l'Antiquité, c'était le site principal du centre cananéen et la capitale du Royaume d'Israël, tandis qu'aujourd'hui, c'est le kibboutz israélien du même nom. La colline est située à l'extrémité nord de la vallée du Wadi Ara, qui traverse les montagnes du Carmel, et surplombe la vallée de Jezréel, également connue sous le nom de vallée d'Armageddon ou de vallée de Megiddo. Une force avançant depuis le nord-est à travers le plateau du Golan devrait se heurter à des forces locales opérant avec des lignes de ravitaillement courtes, elles-mêmes reliées à des lignes de ravitaillement de la guérilla montagnarde étirées et vulnérables.

La caractérisation historique de la menace syrienne doit commencer par la division des possessions arabes de l'Empire ottoman entre l'Angleterre et la France en vertu du traité Sykes-Picot de mai 1916. Le territoire de l'ancienne province ottomane de Syrie, comprenant les territoires de l'actuelle Syrie, du Liban, de la Jordanie et de la Palestine, a été divisé le long d'une ligne allant du Mont Hermon à la côte méditerranéenne en une partie nord qui revenait à la France et une partie sud qui revenait à l'Angleterre. En conséquence, de nombreux Arabes ayant adopté une identité nationale syrienne ont nié la spécificité de la Palestine, du Liban et de la Jordanie, considérant leurs habitants comme des Syriens. L'intervention de la République arabe syrienne au Liban en 1976 s'est faite sous les mots d'ordre de reconstruction d'une "Grande Syrie", entre autres, et a visé le mouvement national palestinien.

Vecteurs de pression extérieurs à la région

Le danger qui pèse sur le centre de pouvoir palestinien depuis le nord ne provient pas tant des forces locales que de l'extérieur. Les Seldjoukides ont conquis la Palestine sur les Byzantins après la bataille de Manzikert en 1071, en longeant la côte levantine depuis le nord et en s'emparant de Jérusalem en 1073. De même, les deux premières croisades ont atteint les plaines côtières de la Palestine aux XIe et XIIe siècles respectivement, en partant d'Antioche, via Tripoli, vers le sud, le long de la côte levantine. Les Mamelouks, qui régnaient alors sur la Palestine, ont été vaincus par les armées de Timur Khomey qui avançaient en 1399-1401 d'Alep vers le sud jusqu'à Damas, avant de rebrousser chemin vers Bagdad. Le sultan ottoman Selim Ier a mis fin au règne des Mamelouks sur l'Égypte en battant leurs armées en 1516, en avançant vers le sud le long de la côte levantine.

Dans tous ces cas, la Palestine a été envahie par le nord, non pas par des centres de pouvoir du nord du Levant, mais par des centres extérieurs à la région, capables de concentrer un pouvoir inaccessible aux villes situées au nord du fleuve Litani, qui manquaient de base géopolitique et étaient, pour ainsi dire, "pressées" contre les chaînes de montagnes côtières.

Pour les centres de pouvoir occidentaux qui aspirent à contrôler le bassin méditerranéen, le Levant est important en tant que pont terrestre, permettant - en l'occurrence des troupes et des cargaisons importantes - un transport moins coûteux, techniquement plus facile et exempt de la menace d'attaques en mer. Une puissance occidentale aspirant à contrôler les côtes nord et sud de la Méditerranée, mais ne contrôlant pas le Levant, aurait fortement augmenté les coûts de transport interne de l'empire. C'est ce qui doit expliquer l'intérêt de Rome, de Byzance, de Venise et des croisés, de l'Angleterre et de la France pour la côte levantine - après avoir traversé l'Hellespont, la voie du sud leur était ouverte à tous.

Les centres de pouvoir occidentaux, lorsqu'ils ne contrôlent pas le Levant, deviennent les centres de pouvoir du nord (centre de pouvoir gréco-anatolien, centre de pouvoir eurasien) et de l'est (centre de pouvoir mésopotamien, centre de pouvoir perse), en concurrence avec les centres de pouvoir occidentaux. Ils cherchent à sécuriser leur flanc sud en contrôlant les ports du Levant. La stabilité de tout empire se développant entre l'Hindou Kouch et la Méditerranée dépend de la sécurisation des ports levantins contre les attaques des centres de pouvoir occidentaux.

Une puissance orientale peut alors utiliser les voies de transport du Moyen-Orient vers la côte méditerranéenne; l'exemple le plus récent est le projet de corridor de transport iranien, développé après le renversement de Saddam en 2003, des centres de l'ouest de l'Iran, à travers le Kurdistan irakien, vers les ports de la Syrie et du Liban - peut-être que la guerre en Syrie après 2011 et l'expansion soudaine de l'État islamique en Irak en 2014 ont eu pour objectif tacite de paralyser ces projets.

Dans le même ordre d'idées, les puissances du Nord telles que la Macédoine, Byzance, l'Empire ottoman et la Russie ont cherché (ou cherchent encore aujourd'hui) à contrôler la côte levantine afin de sécuriser leur flanc occidental contre l'expansion vers l'est; un centre de pouvoir nordique régnant sur le Bosphore peut librement redéployer des forces engagées jusqu'à la vallée de l'Indus, mais en laissant le Levant hors de son contrôle, il s'expose aux attaques des centres de pouvoir occidentaux.

La tellurocratie israélienne

La localisation du centre de pouvoir palestinien est compliquée par sa nature tellurique. Accrochées à des montagnes qui s'étendent presque jusqu'à la côte, les villes du nord du Levant produisent une civilisation thalassocratique, basée sur le commerce et orientée vers la mer. Avec une base géopolitique plus étendue sur une plaine côtière plus large que dans le nord et des collines moins escarpées, les centres palestiniens génèrent une civilisation tellurique.

Ce n'est pas une coïncidence si l'Israël moderne était un État socialiste à ses origines et si un secteur socialiste important, sous la forme de quelques kibboutzim, est encore préservé dans son économie aujourd'hui. L'économie de l'Israël moderne est basée sur l'agriculture et la technologie moderne, c'est-à-dire qu'elle répond aux caractéristiques d'un centre de pouvoir basé sur la terre, plutôt orienté vers l'intérieur. Il s'agit d'un type de civilisation très différent de celui des Juifs de la diaspora, basé sur le capitalisme et le commerce plutôt que sur l'industrie manufacturière et, de surcroît, sans lien avec la terre. La présence d'une colonie de colons armés en Samarie est la quintessence d'une civilisation "militaire" basée sur la terre. La déclaration officielle d'Israël, en 1980, de reconnaître Jérusalem intérieure plutôt que la ville côtière de Tel-Aviv comme capitale de l'État, revêt une importance symbolique. Contrairement aux villes du Levant Nord, le centre du pouvoir palestinien n'a jamais été une puissance maritime, pas plus que l'Israël moderne.

En raison de sa nature tellurique, l'Israël moderne est faiblement connecté au monde extérieur et n'a qu'un "besoin" limité pour les puissances mondiales; comme à la fin des années 1940, les pays arabes, plus étendus et plus significatifs, gagnent en importance, Israël tente alors, aujourd'hui, de se faire connaître grâce aux activités de la diaspora juive et au développement d'un secteur de start-up dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, dans le but de devenir un élément indispensable du système capitaliste mondial. Cependant, l'initiative appartient fermement aux États-Unis et à la Chine, qui agissent en tant qu'investisseurs en Israël. L'importance d'Israël pour son protecteur actuel, à savoir les États-Unis d'Amérique, repose sur le fait qu'il est un allié des États-Unis contre l'Iran. Cette convergence d'intérêts n'est cependant pas structurelle, mais accessoire et ne garantit pas le protectorat permanent de Washington sur l'Etat juif (ce protectorat ne date d'ailleurs pas d'avant 1967; avant cela, le protecteur du sionisme était l'Angleterre, et de l'Etat israélien successivement l'URSS et la France).

Les deux pays des Palestiniens

Les Palestiniens, quant à eux, vivent dans deux entités géopolitiques distinctes. La Cisjordanie est un pays tellurique pauvre, situé dans les collines semi-arides, qui ne peut fonctionner que sur la base de l'économie plus dynamique de l'État juif. Le territoire palestinien y est constamment tronqué et fragmenté en enclaves isolées, proclamées depuis janvier 2013. L'"État de Palestine" peut en principe être considéré comme un État-nation palestinien, même si, dans la pratique, ses autorités se comportent davantage comme les Judenräte dans les ghettos juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

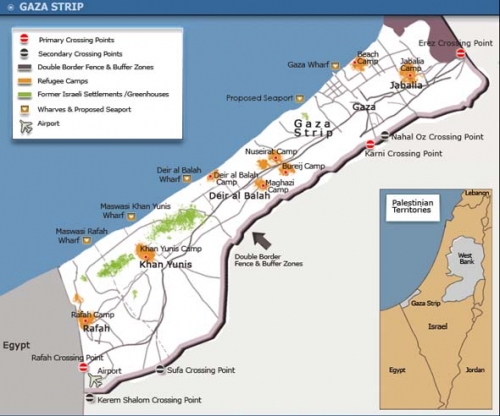

La bande de Gaza, quant à elle, ressemble davantage à une cité-état thalassocratique qu'à un État-nation. Contrairement aux villes du Levant connues dans l'histoire, elle n'est pas un centre cosmopolite de commerce, de banque et de transport maritime, car elle est soumise à un isolement hostile de la part d'Israël et de l'Égypte qui coopèrent contre les Palestiniens - la nature thalassocratique de la bande de Gaza a été, pour ainsi dire, "avortée" par ses voisins hostiles qui l'isolent.

La bande de Gaza couvre 365 kilomètres carrés et compte 2,4 millions d'habitants. La Cisjordanie, qui compte 3 millions d'habitants, s'étend sur 5655 km². La densité de population dans la bande de Gaza est de 6500 personnes/km², tandis que celle de la Cisjordanie est de 466 personnes/km². La bande de Gaza a une superficie de 41 km. Elle s'étend du sud au nord et de 6 km à 12 km d'est en ouest. La longueur de la frontière avec l'Égypte est de 11 km.

Les distances et superficies susmentionnées montrent clairement que la bande de Gaza est incapable de fonctionner dans sa forme actuelle sur le plan social, économique et civilisationnel. Au cours des dernières décennies, ses habitants ont végété grâce à l'aide humanitaire de l'Union européenne et des agences de l'ONU. La situation pourrait être modifiée par l'ouverture au marché du travail israélien ou par l'émigration d'une partie importante de la population de Gaza. Dans l'hypothèse de la création d'un Etat palestinien réellement indépendant incluant la bande de Gaza, un exode d'au moins plusieurs centaines de milliers de résidents de Gaza vers la Cisjordanie serait à prévoir, mais celle-ci ne serait pas en mesure d'assimiler un tel nombre de migrants.

Les deux parties de l'actuel "État de Palestine" (la bande de Gaza et la Cisjordanie) ont donc des caractéristiques géopolitiques complètement différentes et il est difficile de parler d'une "nation" cohérente pour leurs habitants. L'actuel "État de Palestine" rappelle plutôt le Pakistan au moment de la sécession du Bangladesh en 1971: les parties du Pakistan situées sur l'Indus et à l'embouchure du Gange étaient séparées par l'État indien, plus fort et hostile. De même, les deux parties de l'"État de Palestine" sont divisées par l'État d'Israël, hostile et plus fort. L'éclatement de facto de l'"État de Palestine" en 2007 était aussi inévitable que l'éclatement du Pakistan en 1971.

L'Autorité nationale palestinienne en Cisjordanie poursuit une politique de collaboration avec l'occupant israélien, car les caractéristiques géopolitiques de la Cisjordanie rendent la situation ainsi créée très gênante, mais donnent néanmoins aux Palestiniens la possibilité d'une existence minimale. La situation est différente dans la bande de Gaza, pour laquelle la seule solution est le démantèlement de l'État juif et l'élimination des Juifs vivant en Palestine. Sinon, les Palestiniens de Gaza connaîtront un sort similaire à celui des habitants des ghettos juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Hamas, avec son exigence de liquidation d'Israël et d'assassinat ou d'expulsion de tous les Juifs, est perçue, dans la Bande de Gaza, comme la seule réponse possible à la condition de "prison à ciel ouvert" ("open-air prison", dénomination adoptée pour Gaza par certaines organisations internationales). Il semble également inutile de souligner l'inspiration israélienne dans la montée du Hamas, ce que la partie israélienne a ouvertement admis. Dans le même ordre d'idées, l'Inde a inspiré le mouvement séparatiste du Pakistan oriental et a soutenu les Mukti Bahini.

Toutefois, il ne faut pas en conclure hâtivement que les activités continues - et actuelles - du Hamas sont une "opération sous faux drapeau", comme en témoignent les guerres de 2008/2009 avec l'État juif et la guerre de sept semaines de 2014, ainsi que les manifestations de 2018-2019.

Les conditions de vie et l'absence de perspectives de développement dans la "prison à ciel ouvert" qu'est la bande de Gaza, ainsi que l'indifférence de l'Autorité nationale palestinienne en Cisjordanie (qui collabore déjà étroitement avec Israël au niveau de l'appareil de sécurité), forcent l'émergence de forces révisionnistes radicales dans cette région. Ainsi, si le Hamas n'émergeait pas, un autre groupe "remplissant le rôle du Hamas" émergerait probablement.

L'issue pour les Palestiniens de la situation géopolitique dans laquelle ils se trouvent serait la montée d'une puissance extérieure eurasienne ou d'Asie centrale, qui soutiendrait de l'extérieur un centre de force égyptien ou syrien, en l'orientant vers une voie pro-palestinienne. Cette situation a failli se produire entre juin 2012 et juillet 2013, lorsque le président égyptien était Muhammad Mursi, affilié aux Frères musulmans. Les Frères musulmans égyptiens soutenaient le Hamas, basé à Gaza, tout en bénéficiant du soutien du dirigeant turc Recep Tayyip Erdoğan. Cependant, M. Mursi a finalement été renversé par un coup d'État du général Abd al-Fattah as-Sisi, soutenu par l'Occident, ce qui semble avoir déterminé le sort des Palestiniens de Gaza de manière négative pour l'avenir prévisible.

Ronald Lasecki

Publié à l'origine dans Myśl Polska (47-48, 19-26.11.2023).

Soutenez mon journalisme: https://zrzutka.pl/xh3jz5

17:36 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : palestine, égypte, israël, liban, syrie, levant, proche-orient, géopolitique, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook