lundi, 07 avril 2025

Carl Schmitt et la résistance tellurique au système

Carl Schmitt et la résistance tellurique au système

par Nicolas Bonnal

Il y a dix ans, pendant les fortes manifs des jeunes chrétiens contre les lois socialistes sur la famille (lois depuis soutenues et bénies par la hiérarchie et par l’ONG du Vatican mondialisé, mais c’est une autre histoire), j’écrivais ces lignes :

« Deux éléments m’ont frappé dans les combats qui nous occupent, et qui opposent notre jeune élite catholique au gouvernement mondialiste aux abois : d’une part la Foi, car nous avons là une jeunesse insolente et fidèle, audacieuse et tourmentée à la fois par l’Ennemi et la cause qu’elle défend ; la condition physique d’autre part, qui ne correspond en rien avec ce que la démocratie-marché, du sexe drogue et rock’n’roll, des centres commerciaux et des jeux vidéo, attend de la jeunesse.»

L’important est la terre que nous laisserons à nos enfants ne cesse-ton de nous dire avec des citations truquées ; mais l’avenir c’est surtout les enfants que nous laisserons à la terre ! Cela les soixante-huitards et leurs accompagnateurs des multinationales l’auront mémorisé. On a ainsi vu des dizaines milliers de jeunes Français – qui pourraient demain être des millions, car il n’y a pas de raison pour que cette jeunesse ne fasse pas des petits agents de résistance ! Affronter la nuit, le froid, la pluie, les gaz, l’attente, la taule, l’insulte, la grosse carcasse du CRS casqué nourri aux amphétamines, aux RTT et aux farines fonctionnaires. Et ici encore le système tombe sur une élite physique qu’il n’avait pas prévue. Une élite qui occupe le terrain, pas les réseaux.

Cette mondialisation ne veut pas d’enfants. Elle abrutit et inhibe physiquement – vous pouvez le voir vraiment partout - des millions si ce n’est des milliards de jeunes par la malbouffe, la pollution, la destruction psychique, la techno-addiction et la distraction, le reniement de la famille, de la nation, des traditions, toutes choses très bien analysées par Tocqueville à propos des pauvres Indiens :

« En affaiblissant parmi les Indiens de l'Amérique du Nord le sentiment de la patrie, en dispersant leurs familles, en obscurcissant leurs traditions, en interrompant la chaîne des souvenirs, en changeant toutes leurs habitudes, et en accroissant outre mesure leurs besoins, la tyrannie européenne les a rendus plus désordonnés et moins civilisés qu'ils n'étaient déjà. »

Et bien les Indiens c’est nous maintenant, quelle que soit notre race ou notre religion, perclus de besoins, de faux messages, de bouffes mortes, de promotions. Et je remarquais qu’il n’y a rien de pire pour le système que d’avoir des jeunes dans la rue (on peut en payer et en promouvoir, les drôles de Nuit debout). Rien de mieux que d’avoir des feints-esprits qui s’agitent sur les réseaux sociaux.

J’ajoutais :

« Et voici qu’une jeunesse montre des qualités que l’on croyait perdues jusqu’alors, et surtout dans la France anticléricale et libertine à souhait ; des qualités telluriques, écrirai-je en attendant d’expliquer ce terme. Ce sont des qualités glanées au cours des pèlerinages avec les parents ; aux cours des longues messes traditionnelles et des nuits de prières ; au cours de longues marches diurnes et des veillées nocturnes ; de la vie naturelle et de la foi épanouie sous la neige et la pluie. On fait alors montre de résistance, de capacité physique, sans qu’il y rentre de la dégoutante obsession contemporaine du sport qui débouche sur la brutalité, sur l’oisiveté, l’obésité via l’addiction à la bière. On est face aux éléments que l’on croyait oubliés. »

Enfin je citais un grand marxiste, ce qui a souvent le don d’exaspérer les sites mondialistes et d’intriquer les sites gauchistes qui reprennent mes textes. C’est pourtant simple à comprendre : je reprends ce qui est bon (quod verum est meum est, dit Sénèque) :

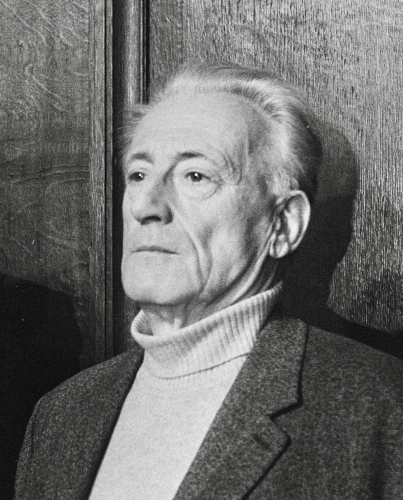

« Je relis un écrivain marxiste émouvant et oublié, Henri Lefebvre (photo), dénonciateur de la vie quotidienne dans le monde moderne. Lefebvre est un bon marxiste antichrétien mais il sent cette force. D’une part l’URSS crée par manque d’ambition politique le même modèle de citoyen petit-bourgeois passif attendant son match et son embouteillage ; d’autre part la société de consommation crée des temps pseudo-cycliques, comme dira Debord et elle fait aussi semblant de réunir, mais dans le séparé, ce qui était jadis la communauté. Lefebvre rend alors un curieux hommage du vice à la vertu ; et il s’efforce alors à plus d’objectivité sur un ton grinçant.

Le catholicisme se montre dans sa vérité historique un mouvement plutôt qu’une doctrine, un mouvement très vaste, très assimilateur, qui ne crée rien, mais en qui rien ne se perd, avec une certaine prédominance des mythes les plus anciens, les plus tenaces, qui restent pour des raisons multiples acceptés ou acceptables par l’immense majorité des hommes (mythes agraires).

Le Christ s’exprime par images agraires, il ne faut jamais l’oublier. Il est lié au sol et nous sommes liés à son sang. Ce n’est pas un hasard si Lefebvre en pleine puissance communiste s’interroge sur la résilience absolue de l’Eglise et de notre message :

Eglise, Saint Eglise, après avoir échappé à ton emprise, pendant longtemps je me suis demandé d’où te venait ta puissance.

Oui, le village chrétien qui subsiste avec sa paroisse et son curé, cinquante ans après Carrefour et l’autoroute, deux mille ans après le Christ et deux cents ans après la Révolution industrielle et l’Autre, tout cela tient vraiment du miracle.

Le monde postmoderne est celui du vrai Grand Remplacement : la fin des villages de Cantenac, pour parler comme Guitry. Il a pris une forme radicale sous le gaullisme : voyez le cinéma de Bresson (Balthazar), de Godard (Week-end, Deux ou trois choses), d’Audiard (les Tontons, etc.). Le phénomène était global : voyez les Monstres de Dino Risi qui montraient l’émergence du citoyen déraciné et décérébré en Italie. L’ahuri devant sa télé…

Il prône ce monde une absence de nature, une vie de banlieue, une cuisine de fastfood, une distraction technicisée. Enfermé dans un studio à mille euros et connecté dans l’espace virtuel du sexe, du jeu, de l’info. Et cela donne l’évangélisme, cette mouture de contrôle mental qui a pris la place du christianisme dans pas le mal de paroisses, surtout hélas en Amérique du Sud. Ce désastre est lié bien sûr à l’abandon par une classe paysanne de ses racines telluriques. Je me souviens aux bords du lac Titicaca de la puissance et de la présence catholique au magnifique sanctuaire de Copacabana (rien à voir avec la plage, mais rien) (photo) ; et de son abandon à la Paz, où justement on vit déjà dans la matrice et le conditionnement. Mais cette reprogrammation par l’évangélisme avait été décidée en haut lieu, comme me le confessa un jour le jeune curé de Guamini dans la Pampa argentine, qui évoquait Kissinger.

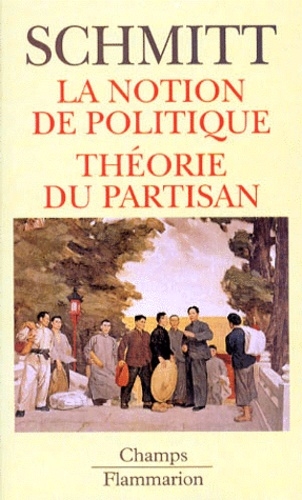

J’en viens au sulfureux penseur Carl Schmitt, qui cherchait à expliquer dans son Partisan, le comportement et les raisons de la force des partisans qui résistèrent à Napoléon, à Hitler, aux puissances coloniales qui essayèrent d’en finir avec des résistances éprouvées ; et ne le purent. Schmitt relève quatre critères : l’irrégularité, la mobilité, le combat actif, l’intensité de l’engagement politique.

En allemand cela donne : Solche Kriterien sind: Irregularität, gesteigerte Mobilität des aktiven Kampfes und gesteigerte Intensität des politischen Engagements.

Tout son lexique a des racines latines, ce qui n’est pas fortuit, toutes qualités de ces jeunes qui refusèrent de baisser les bras ou d’aller dormir : car on a bien lu l’Evangile dans ces paroisses et l’on sait ce qu’il en coûte de trop dormir !

Schmitt reconnaît en fait la force paysanne et nationale des résistances communistes ; et il rend hommage à des peuples comme le peuple russe et le peuple espagnol : deux peuples telluriques, enracinés dans leur foi, encadrés par leur clergé, et accoutumés à une vie naturelle et dure de paysan. Ce sont ceux-là et pas les petit-bourgeois protestants qui ont donné du fil à retordre aux armées des Lumières ! Notre auteur souligne à la suite du théoricien espagnol Zamora (comme disait Jankélévitch il faudra un jour réhabiliter la philosophie espagnole) le caractère tellurique de ces bandes de partisans, prêts à tous les sacrifices, et il rappelle la force ces partisans issus d’un monde autochtone et préindustriel. Il souligne qu’une motorisation entraîne une perte de ce caractère tellurique (Ein solcher motorisierter Partisan verliert seinen tellurischen Charakter), même si bien sûr le partisan – ici notre jeune militant catholique - est entraîné à s’adapter et maîtrise mieux que tous les branchés la technologie contemporaine (mais pas moderne, il n’y a de moderne que la conviction) pour mener à bien son ouvrage.

Schmitt reconnaît en tant qu’Allemand vaincu lui aussi en Russie que le partisan est un des derniers soldats – ou sentinelles – de la terre (einer der letzten Posten der Erde ; qu’il signifie toujours une part de notre sol (ein Stück echten Bodens), ajoutant qu’il faut espérer dans le futur que tout ne soit pas dissous par le melting-pot du progrès technique et industriel (Schmelztiegel des industrielltechnischen Fortschritts). En ce qui concerne le catholicisme, qui grâce à Dieu n’est pas le marxisme, on voit bien que le but de réification et de destruction du monde par l’économie devenue folle n’a pas atteint son but. Et qu’il en faut encore pour en venir à bout de la vieille foi, dont on découvre que par sa démographie, son courage et son énergie spirituelle et tellurique, elle n’a pas fini de surprendre l’adversaire.

Schmitt reconnaît en tant qu’Allemand vaincu lui aussi en Russie que le partisan est un des derniers soldats – ou sentinelles – de la terre (einer der letzten Posten der Erde ; qu’il signifie toujours une part de notre sol (ein Stück echten Bodens), ajoutant qu’il faut espérer dans le futur que tout ne soit pas dissous par le melting-pot du progrès technique et industriel (Schmelztiegel des industrielltechnischen Fortschritts). En ce qui concerne le catholicisme, qui grâce à Dieu n’est pas le marxisme, on voit bien que le but de réification et de destruction du monde par l’économie devenue folle n’a pas atteint son but. Et qu’il en faut encore pour en venir à bout de la vieille foi, dont on découvre que par sa démographie, son courage et son énergie spirituelle et tellurique, elle n’a pas fini de surprendre l’adversaire.

Gardons une condition, dit le maître : den tellurischen Charakter. On comprend que le système ait vidé les campagnes et rempli les cités de tous les déracinés possibles. Le reste s’enferme dans son smartphone, et le tour est joué.

Bibliographie

Carl Schmitt – Du Partisan

Tocqueville – De la démocratie I, Deuxième partie, Chapitre X

Guy Debord – La Société du Spectacle

Henri Lefebvre – Critique de la vie quotidienne (Editions de l’Arche)

21:55 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, philosophie politique, carl schmitt, nicolas bonnal, politologie, tellurisme, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Trump n'est pas si fou...

Trump n'est pas si fou...

Jordi Garriga

Trump n’est pas un président fou qui a soudainement commencé à imposer des sanctions économiques à tout le monde.

Trump fait tout ce qu’il peut pour sauver les États-Unis d’un effondrement à moyen et long terme. Et pour ce faire, il veut revenir en arrière.

Les États-Unis étaient grands parce qu’ils avaient une grande industrie, une grande armée et de grandes ressources. La géographie les a aidés dans cette tâche. Tout cela les a conduits à croire qu’ils avaient une mission dans le monde : leur système était le meilleur, et ils devaient l’étendre à toute la planète, avec eux-mêmes à la barre, en tant que nouvel Israël, enfants bien-aimés de Dieu, puisque le succès économique et la prospérité étaient le signe de l'élection divine. Comme ils l’ont affirmé dans leur Déclaration d’indépendance, il s’agit de « la poursuite du bonheur comme un droit inaliénable de tous les êtres humains ».

Cependant, malgré la puissance idéologique, militaire et économique, il existe de vastes territoires et des milliards de personnes qui n’acceptent pas cette domination, activement ou passivement.

Ensuite, et c’est le plus important, la dynamique du capitalisme détruit les États-Unis, tout comme le parasite détruit son hôte.

Le capitalisme fonde son succès et son existence sur deux piliers: la mobilité (illimitée) et la consommation (de masse). Cela implique l’absence de frontières et une expansion totale, tous azimuts.

Les entreprises de chaque pays souhaitent vendre le plus possible au moindre coût. Les Américaines aussi. Pour y parvenir, ils essaieront de payer le salaire le plus bas possible. Si les travailleurs nationaux s’y opposent, ils feront venir des travailleurs étrangers moins chers. S’il n’est pas possible d’en faire venir beaucoup, ils installeront des usines ailleurs où les matières premières et les salaires sont encore plus bas. La logique capitaliste règne.

C’est cette logique qui détruit l’Occident depuis le triomphe de la mondialisation dans les années 1990. La recherche du profit maximum au coût minimum, désormais sans frontières militaires, idéologiques ou économiques, s’est répandue. Mais à mesure que le jeu s’est répandu, le nombre de joueurs a augmenté. Et la Chine s’est révélée être un élève très intelligent.

Un jeu reste amusant jusqu’à ce que vous commencez à perdre. Trump, en tant qu’homme d’affaires, a commencé à imposer des mesures économiques pour sauver les États-Unis.

La mesure idéologique ne fonctionne plus. L’idée d’un progrès infini a été freinée par l’idée du changement climatique, et l’idée du bien-être individuel en tant que bonheur social a généré des sociétés névrotiques et dysfonctionnelles, avec une épidémie de solitude, de suicide et de maladie mentale.

La stratégie de Trump est de s’appauvrir pour pouvoir revenir à la case départ et relancer le jeu. La mauvaise nouvelle est que la Chine est désormais l’acteur principal, mettant en œuvre les politiques qui ont fait de l’Occident cette puissance économique: la tutelle de l’État, le contrôle politique de l’économie, le protectionnisme et l’industrialisation avec des investissements publics massifs ont été, et continuent d’être, les fondements sur lesquels le système capitaliste actuel a été construit.

L’idée de Trump est de relancer la production et la consommation nationales de la richesse américaine. Toutes les usines devraient être relocalisées aux États-Unis et seuls les citoyens américains devraient y être employés. Pour y parvenir, pour mettre en œuvre des mesures patriotiques et de sauvetage national, il faudra promouvoir des mesures anticapitalistes (pas nécessairement socialistes), telles que l’établissement de frontières nationales et l’arrêt des migrations. C’est mortel pour le capitalisme. Réussira-t-il ou s’agira-t-il d’un simple interlude ?

Ce qui est certain, c’est que cela va à l’encontre de toute la tradition et de la philosophie des États-Unis. Cette nation a été construite sur l’idée que tous les êtres humains sont égaux et que nous devrions tous chercher à préserver notre vie, notre liberté et la poursuite du bonheur. Comme c'est écrit dans leur Déclaration d’indépendance en 1776.

Cela rendait chaque personne souveraine, responsable et, du moins en principe, capable de réaliser tout cela. Cette idée est le produit de l’expérience historique yankee, lorsqu’un groupe de fanatiques religieux a fui l’Europe et s’est installé en Amérique, devenant souverain quant à sa volonté et son destin. Ce succès leur a fait croire que l’individualisme était synonyme de liberté.

C’est pourquoi il n’y a jamais eu de socialisme aux États-Unis, car cela ne correspond pas à leur mentalité. C'est pourquoi le socialisme a triomphé provisoirement ailleurs, et pourquoi il a perduré en Chine: le marxisme n'y a jamais affronté de capitalisme qui n'existait pas dans les sociétés traditionnelles, il a donc évolué vers un pré-capitalisme, le même qui a donné naissance au système capitaliste en Occident...

Ce qui est intéressant et extrêmement perturbant, c’est que l’histoire, la culture et la philosophie de la Chine ne sont pas celles de l’Occident. En fait, on pourrait même dire que le monde chinois en est le contraire. Aucun individualisme n’y a triomphé et leur conception du temps et de l’espace est différente. Le chemin historique et les changements qu’il engendrera sont actuellement imprévisibles.

Donc, en ce moment, les États-Unis se rapprochent, comme au 19ème siècle de l'Asie, qui était fermée à l'Europe pour des raisons de protection. Ils ne peuvent rien faire d'autre. C’est un cycle paradoxal.

La question est de savoir si eux seront également ouverts par la force au reste de la planète par des coups de canon, comme c'était la coutume il y a plus d'un siècle...

16:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, donald trump, états-unis, chine, capitalisme, protectionnisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

«Technoprimitivisme»: la souveraineté dans le futur de la civilisation technologique

«Technoprimitivisme»: la souveraineté dans le futur de la civilisation technologique

Sergio Filacchioni

Source: https://www.ilprimatonazionale.it/approfondimenti/tecnopr...

Rome, le 27 mars – Nous reprenons notre réflexion sur le sens de la notion d'occupation, continuant à découvrir des petits textes hérétiques et subversifs: le livre intitulé « Technoprimitivisme » (paru aux éditions Polemos) se présente comme une œuvre hybride entre essai théorique, un manifeste politique et une réflexion esthétique sur l'avenir de la civilisation technologique. L'auteur – un « militant au début du nouveau millénaire » – avec une approche qui résonne avec la pensée d'auteurs de la « droite hérétique » et des avant-gardes philosophiques du 20ème siècle, examine la relation entre technologie et domination, entre primitivisme et modernité, entre langage et pouvoir.

Technoprimitivisme, entre langage et pouvoir

Dès les premières pages, une atmosphère d'inquiétude et d'urgence émerge: l'auteur esquisse un monde qui a déjà franchi le point de non-retour, celui de l'informatisation globale, où le contrôle ne s'exerce plus par la force brute (comme Orwell l'avait erronément cru), mais par le langage, la symbolisation et l'organisation cybernétique des perceptions. Les théories sociologiques de Luhmann et les intuitions de Nietzsche sur la morale chrétienne comme instrument de répression apparaissent clairement dans cette analyse, suggérant que l'empathie et la communication ne sont que des mécanismes pour perpétuer la soumission. D'un point de vue stylistique, le livre alterne des passages de théorie pure avec des moments plus visionnaires et fascinants. La description des « villes mortes », par exemple, évoque une esthétique cyberpunk qui fait référence à la fois à Neuromancien de William Gibson et aux réflexions de Jünger sur la modernité comme champ de bataille. L'auteur décrit des métropoles comme Los Angeles, Tokyo et Singapour non pas comme des lieux de vie, mais comme des espaces sans âme, conçus pour dissoudre toute forme d'agrégation authentique et absorber toute résistance. Ces villes, définies comme des « bunkers » urbains, sont conçues pour prévenir toute éclosion révolutionnaire. Et c'est précisément à ce passage que nous pouvons nous relier à l'article précédent où nous tentions de redéfinir le concept d'occupation.

Les villes comme des « non-lieux »

Si la ville moderne est un « non-lieu » globalisé, alors son occupation doit cesser d'être seulement physique et devenir une prise de pouvoir sur la perception et l'infrastructure même de la métropole. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'occuper un bâtiment, il faut redéfinir sa fonction. Un siège bancaire peut devenir un temple de la résistance numérique, un centre commercial peut être transformé en une zone franche symbolique, une infrastructure de réseau peut devenir le cœur d'une communauté clandestine. La ville est-elle construite pour dissoudre le sens ? Son occupation doit remplir les espaces anonymes de mythes nouveaux: fresques murales, interventions d'art radical, modifications clandestines des architectures urbaines. L'objectif est de déstabiliser le récit du pouvoir. Si la ville est maintenant une extension du réseau numérique, alors prendre le contrôle des infrastructures informatiques équivaut à occuper les centres névralgiques du pouvoir. Serveurs indépendants, réseaux autonomes, zones hors ligne où le pouvoir numérique ne peut pénétrer. Comme nous l'avons déjà vu par ailleurs, les T.A.Z. de Hakim Bey reposaient sur la temporalité: ouvrir des espaces de liberté et les dissoudre avant la répression. Mais dans une métropole hyper-contrôlée, cette approche risque de devenir stérile et inefficace. Ici, une autre stratégie est nécessaire: il ne suffit pas d'occuper pendant un jour, il faut transformer chaque acte d'occupation en une prise de position permanente sur la réalité. En ce sens, la leçon de Schmitt sur la souveraineté devient encore plus actuelle: celui qui décide de l'état d'exception urbaine, qui renverse l'usage d'un espace, qui impose un nouveau récit à son sujet, exerce déjà le pouvoir. L'objectif n'est plus seulement de soustraire des territoires, mais de redéfinir le concept même de domination à l'ère de la ville-machine.

La polis alternative, entre Locchi et Dune

Ici, la pensée du philosophe romain Giorgio Locchi offre une clé de lecture supplémentaire. Si, comme il le dit, les masses occidentales ont renié leur héritage et seules de petites minorités conservent la mémoire d'un ordre perdu, alors l'occupation ne peut être un acte de masse, mais doit partir d'une minorité consciente et stratégique. Locchi écrit qu'« une minorité, peut-être même infime, peut toujours en arriver à conduire une masse » : en ce sens, le technoprimitivisme nous suggère que l'occupation doit être avant tout un acte d'élite, d'avant-garde, une action qui ne cherche pas le consensus immédiat mais la construction d'un nouveau paradigme. L'occupation n'est donc plus seulement un acte physique, mais une stratégie qui doit investir le symbolique, l'infrastructurel, le technologique. Si le système construit des métropoles pour désagréger la communauté, l'occupation du futur devra devenir une architecture de résistance: chaque espace soustrait doit devenir un nœud stratégique, une base à partir de laquelle élargir un nouvel ordre, un fragment d'une future polis alternative. Pour comprendre ce passage, la lecture (ou la vision) de Dune de Frank Herbert peut nous aider: dans cette œuvre de science-fiction, le pouvoir n'est pas détenu par ceux qui gouvernent « officiellement », mais par ceux qui comprennent les mécanismes profonds de la réalité – qu'il s'agisse de la manipulation religieuse des Bene Gesserit, de la vision historique et écologique des Fremen ou de la capacité de Paul Atreides à lire et plier le destin. Cette idée s'imbrique parfaitement avec la pensée exprimée dans Technoprimitivisme, où l'occupation du présent passe par une guérilla symbolique et infrastructurelle, une stratégie qui ne vise pas à la domination immédiate, mais à la construction d'un avenir alternatif. Tout comme Paul utilise la crise pour prendre le pouvoir en transformant Arrakis en cœur d'un nouvel ordre, l'occupation contemporaine doit également exploiter l'état d'exception pour redéfinir la domination sur les villes-machines et sur l'infosphère. Cependant, Herbert met aussi en garde contre le danger qu'une minorité, une fois au pouvoir, puisse être submergée par sa propre création – un risque que Technoprimitivisme reconnaît également dans la relation entre révolution, technologie et nouvel ordre.

Au-delà de la critique, une pensée stratégique

Technoprimitivisme est un texte qui ne laisse personne indifférent. Ceux qui cherchent une simple critique de la société postmoderne pourraient le trouver excessivement radical, par moments ésotérique, tandis que ceux qui recherchent une pensée stratégique pour l'ère numérique trouveront des idées originales et stimulantes. L'œuvre navigue entre théorie et pratique, entre passé et futur, entre destruction et création, offrant une vision inédite de ce que signifie être « révolutionnaire » à l'époque de l'infosphère. Dans ce sens, le livre ne se limite pas à proposer une analyse de la société technologique, mais offre également une stratégie possible pour ceux qui doivent agir dans les villes-machines. Si le défi du futur se joue entre minorité stratégique et masse acéphale, entre occupation symbolique et domination algorithmique, alors le technoprimitivisme se propose comme une arme pour redéfinir le sens même de la souveraineté au 21ème siècle.

Sergio Filacchioni

14:41 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le piège de Mackinder: les dangers d'une géopolitique dépassée

Le piège de Mackinder: les dangers d'une géopolitique dépassée

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2025/03/26/mackinderin-ansa-vanhe...

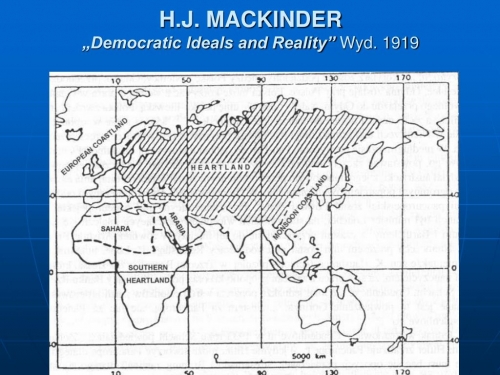

Le politicien, économiste et écrivain russe Mikhaïl Delyaguine remet en question de manière critique la théorie classique de la géopolitique. Il considère la théorie du Heartland, proposée par Halford Mackinder en 1904, comme erronée et conforme à la seule tradition imperialiste britannique.

Selon Delyaguine, la théorie de Mackinder a été un outil stratégiques pour la Grande-Bretagne, qui a induit en erreur ses adversaires – en particulier l'Allemagne. Cela a contraint ces derniers à commettre des erreurs ou à agir de manière non conforme aux normes, affaiblissant ainsi la prise de décision et les rendant vulnérables à la manipulation. En pratique, c'était une guerre politique avant même que le concept ne soit officialisé, affaiblissant l'ennemi de manière non militaire et préfigurant la manipulation géopolitique moderne et la guerre de l'information.

En 1919, dans son ouvrage Democratic Ideals and Reality, Mackinder a présenté le noyau de la géopolitique traditionnelle : "Qui tient l'Europe de l'Est, commande le Heartland ; qui tient le Heartland, commande l'Île-Monde ; qui tient l'Île-Monde, domine le monde entier."

La théorie de Mackinder reposait sur des concepts rigides : le Heartland englobait le cœur de l'Eurasie – les régions centrales de la Russie, l'Asie centrale, l'intérieur de l'Iran et la partie orientale du Caucase ; le cercle intérieur comprenait l'Europe, l'Arabie sans pétrole et l'Indochine ; le cercle extérieur, quant à lui, englobait l'Amérique, l'Afrique et l'Océanie. En 1943, Mackinder a posé les États-Unis en tant que contrepoids au Heartland, reconnaissant leur montée mondiale.

Selon Delyaguine, l'accent mis sur les États-Unis complétait la théorie, mais son noyau – l'opposition entre puissances terrestres et maritimes – était un moyen pour l'élite britannique d'instiller la méfiance entre l'Europe et la Russie. Cela a conduit le continent européen à une obsession de s'allier avec la Russie, renforçant ainsi la position de la Grande-Bretagne. Si des alliances ratées étaient révélées comme des intrigues britanniques, la Russie était également perçue comme agissant involontairement comme leur bras droit, incapable de défendre ses propres intérêts.

L'historien russe Andrei Fursov considère la théorie de Mackinder comme trompeuse, car elle place la Russie transcontinentale sur le même plan que les États européens continentaux. Cette interprétation, qui est également erronée, plaisait aux élites européennes, mais a également conduit à des catastrophes – des guerres napoléoniennes à l'attaque d'Hitler. Selon Fursov, l'échelle et les ressources de la Russie en font un cas exceptionnel, et le sentiment d'infériorité psychologique des pays européens, combiné aux intrigues britanniques, a empêché toute coopération. La même dynamique semble s'être reproduite pendant le conflit en Ukraine.

Fursov souligne que Mackinder a obscurci le rôle de la Russie en tant que pont transcontinental entre l'Est et l'Ouest. La Russie n'est pas seulement le Heartland, mais une civilisation qui relie les cultures et les économies d'Eurasie. Il voit la théorie comme une systématisation de l'impérialisme britannique, qui a conduit l'Europe à des erreurs tout en ignorant la dynamique du capital, un pouvoir central de l'histoire moderne.

À l'ère numérique, le combat entre le capital financier, d'une part, et le capital industriel, d'autre part, a également été rejoint par le capital de plateforme – le pouvoir des géants technologiques tels que Google et Amazon – qui remet en question les modèles géopolitiques traditionnels. Un réseau logistique mondial et un monopole des données modifient radicalement les rapports de force : les régions n'ont plus besoin d'être contrôlées physiquement lorsque l'on peut contrôler le commerce ou les flux d'information. Cela rend la théorie géocentrée de Mackinder partiellement non pertinente.

Le géostratège américain Zbigniew Brzezinski (The Grand Chessboard, 1997) considérait également l'idée de Mackinder sur le Heartland comme partiellement obsolète dans le monde post-guerre froide, où le développement technologique et la mondialisation avaient changé le jeu de pouvoir. Il croyait toujours à l'importance stratégique de l'Eurasie, mais a déplacé la focalisation du Heartland vers les périphéries – en particulier l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie de l'Est – dont la maîtrise des centres de population et des nœuds économiques était pour lui la clé de l'influence mondiale.

L'analyse de Brzezinski explique les luttes de pouvoir régionales, mais ne suffit pas à analyser les relations de pouvoir non-linéaires de l'ère numérique. La théorie de Brzezinski reflétait le moment unipolaire des années 1990, lorsque les États-Unis pouvaient manipuler les périphéries. Aujourd'hui, l'initiative de Ceinture et la Route de la Chine et l'influence hybride de la Russie déconstruisent ce modèle.

Delyaguine et Fursov révèlent la véritable nature de la théorie de Mackinder : il s'agissait d'une ruse stratégique britannique. La théorie du Heartland ignore la véritable dynamique du capital, ce qui a établi les bases d'une confrontation propagandiste entre puissances terrestres et maritimes. Cette dichotomie artificielle a masqué la domination mondiale du capital financier britannique et a trompé les concurrents.

Cette manipulation intellectuelle sophistiquée a conservé une efficacité surprenante jusqu'au 21ème siècle. Alors que le monde lutte avec la crise du capitalisme et les luttes de pouvoir des plates-formes numériques, les catégories dépassées de Mackinder continuent d'entretenir un récit trompeur, dissimulant les véritables rapports de force. L'héritage de la pensée géopolitique britannique n'est pas seulement déficient – il est activement nuisible, car il empêche l'identification de nouveaux centres de pouvoir et lie ses victimes à une guerre de l'information mondiale.

Maintenant que l'ordre mondial est en profonde mutation – avec l'émergence de nouveaux centres économiques, la révolution technologique redéfinissant les relations de pouvoir et les hiérarchies traditionnelles se désagrégeant – il est également nécessaire de réformer les fondements de la pensée géopolitique. Les anciens concepts, qui ont émergé dans le système étatique de l'ère industrielle, ne suffisent plus à expliquer les dynamiques complexes de l'ère numérique.

Dans le monde numérique, la source du pouvoir ne réside plus dans la géographie – mais dans les réseaux, les données et la technologie. Une nouvelle manière de penser la géopolitique est nécessaire maintenant ; sinon, nous resterons figés dans les pièges de l'ancien ordre mondial alors que le nouveau est en train d'émerger.

12:56 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : halford john mackinder, géopolitique, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook