mardi, 29 septembre 2009

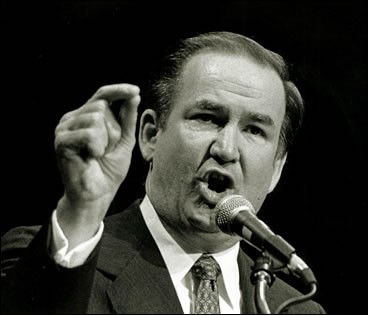

Pourquoi Patrick Buchanan a été si rapidement évincé...

ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1996

Pourquoi Patrick Buchanan a été si rapidement évincé...

Avant les primaires déjà, j'ai reçu une dépêche de Lucera, dans laquelle Siegfried Ostertag présentait une vision d'horreur: en Amérique, Patrick Buchanan pourrait bien rassembler sous sa bannière tant de nouveaux électeurs qu'en automne 1996, il deviendrait le concurrent républicain direct de Bill Clinton et chasserait peut-être celui-ci de son mandat.

En effet, lors des premières pré-élections, Buchanan a engrangé des résultats spectaculaires. Les intellectuels de la Côte Est se sont mis à hurler. Leurs satellites européens, avec les Allemands en tête, ont pâli. Josef Joffe appelle Buchanan “le marchand de peur” dans les colonnes de la Süddeutsche Zeitung, le 6 mars. Mais qui a peur dans le scénario? L'établissement d'Outre-Atlantique! Il a peur, grand'peur, de perdre ses pouvoirs.

Un flot d'injures s'est déversé sur Buchanan, flot qui n'a cessé de croître pour s'amplifier et devenir une véritable campagne diffamatoire. Hier on l'accusait d'être un “extrémiste de droite”; aujourd'hui, on le traite de “Jirinovski américain”. Ce qui est assurément plus sulfureux... A peine cette comparaison avait-elle été prononcée, que l'homme-qui-fait-un-malheur-à-Moscou la reprend à son compte et nomme Buchanan son “frère d'arme”. L'homme qui parodie la renaissance du nationalisme projette son ombre jusqu'au-delà de l'Atlantique... Et la campagne a continué: Buchanan est évidemment devenu un national-socialiste qui marchait dans les pas d'Adolf Hitler.

Le trouble-fête, d'élections anticipées en élections anticipées, a été systématiquement refoulé, battu, évincé. Mais les médias ont voulu être bien sûrs que cette éviction était définitive: même battu, Buchanan a encore été victime de manipulations savamment orchestrées. Dès les primaires de New York, le 7 mars, Buchanan avait des difficultés à se placer sur une liste. Son propre parti, qui prétend défendre la “vraie liberté américaine” face aux Démocrates, ne s'est pas géné pour faire passer le mot d'ordre bizarre “to stop Pat” avec des moyens totalitaires.

Cette attitude est pour le moins bizarre, car en stoppant Buchanan, les Républicains ont arrêté leur propre progression. Quelques jours après ces efforts pour éliminer leur candidat le plus populaire, plus aucun pronostic n'annonçait leur victoire. Mais ces prévisions pessimistes ne sont pas dues à l'absence de profil défini de Bob Dole, qui jouit apparemment de l'augmentation du nombre de ses électeurs et ne leur dit que des banalités: «Je ne suis pas un bavard. Je suis un homme d'action». Effectivement, Dole n'est pas un bavard, son discours ne reflète aucune verve, mais il n'est pas davantage l'homme d'action qu'il prétend être.

Les Républicains ont connu un succès retentissant il y a dix-huit mois en arrachant la majorité au Sénat et dans la Chambre des représentants: ce fut un séisme politique, mais il ne fut pas exploité car les Républicains ne sont pas parvenus à se faire entendre à l'assemblée et à exercer les pressions nécessaires sur l'établissement. Bob Dole et Newt Gingrich ont canalisé les flots protestataires émanant du peuple américain en direction de leur parti, mais ils les ont ensuite laissé stagner et mourir. Le porte-paroles le mieux profilé de cette protestation était Patrick Buchanan; aujourd'hui, réduit au silence, il ne pourra plus profiter des contestations et des protestations du peuple pour porter son parti au pouvoir.

Buchanan incarne aujourd'hui aux Etats-Unis un large front composé de mouvements de citoyens réagissant vigoureusement contre la décadence de l'Amérique, qui, le soir de la Saint-Sylvestre, a nommé, par la voix du Washington Post, Gengis Khan “homme du siècle”! L'impulsion fondamentale de cette profonde vague de protestation conservatrice est dirigée contre Wall Street et contre le pouvoir fédéral de Washington. Elle allie le “mouvement des culs-terreux” (les fermiers), d'une part, à celui des “Knights of Labor” (= “Les Chevaliers du Travail”) présents dans les grandes villes, d'autre part, dans un combat général contre les menaces que font peser la grande industrie et l'oligarchie financière sur la simple existence quotidienne de millions de citoyens modestes. A cette lutte contre la misère menaçante s'associe un autre combat, plus fondamental celui-là, contre l'abrutissement généralisé et la dépravation morale qu'apportent l'industrie des loisirs et les mass-media, ainsi qu'une lutte contre la libanisation du pays, due à la faillite totale du modèle multiculturel: aujourd'hui, effectivement, toutes les catégories sociales ou raciales de la population se sentent d'une façon ou d'une autre discriminées.

Cette Amérique frustrée lutte aujourd'hui pour avoir un accès direct à l'espace publique-médiatique, qui n'est finalement pas aussi solidement verrouillé qu'en Allemagne [et dans le reste de l'Europe]. Et cette Amérique frustrée est armée. Les “Sovereign Citizens” (= les Citoyens Souverains) s'exercent désormais à la résistance armée contre la violence “légale” de l'Etat.

Le mélange de frustration et de combativité qui s'observe actuellement aux Etats-Unis est explosif. Mais si Buchanan a voulu apporter des remèdes aux maux intérieurs de l'Amérique, il a également voulu changer sa politique extérieure, et de façon radicale. Le 19 février 1990, il avait publié un article sur la questions des frontières orientales de l'Allemagne dans le Washington Times (et 250 journaux américains et canadiens l'avait reproduit!); le 22 octobre 1990, dans les pages de The New Republic, il se rapprochait dangereusement des révisionnistes, en niant quelques aspects de la culpabilité allemande dans le génocide. Certes, l'objectif de Buchanan n'était pas de déployer une politique anti-polonaise ou d'intervenir dans les débats en faveur des révisionnistes, mais, plus précisément, de changer de stratégie planétaire, d'abandonner les anciens alliés russes, français et britanniques de la seconde guerre mondiale, et de renforcer considérablement les liens qui unissent Washington à ses “demi-alliés”, aux ennemis d'hier, l'Allemagne et le Japon. Peut-être se souvient-on subitement dans certains cercles politiques américains que les bons rapports entre les Etats-Unis et la Prusse, de Frédéric II à Bismarck, ont bénéficié aux deux partenaires.

Cette mutation potentielle des alliances a fait frémir les gardiens de l'ordre d'après 1945: ils ont conjugué tous leurs efforts pour bloquer l'ascension vertigineuse de Buchanan. Mais cela ne signifie pas pour autant que les forces innovatrices des Etats-Unis ont connu un échec durable. Le Parti Républicain n'a pas été capable de digérer les revendications de la base populaire, mais il est le seul à leur avoir donné momentanément une tribune. Aux dernières nouvelles, Buchanan songerait à se présenter comme candidat indépendant face à Dole et à Clinton. La rénovation de l'Amérique est retardée de quatre ans, sauf si le chaudron bouillonnant que sont devenus les States n'explose pas avant. Le XXIième siècle frappe à la porte...

Hans-Dieter SANDER.

(ex Staatsbriefe, Nr. 2-3/96).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, etats-unis, élections américaines, démocratie, conservatisme, amérique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 28 septembre 2009

De quoi se mêle Hervé Morin?

De quoi se mêle Hervé Morin?

Atlantiste délirant, Hervé Morin, ministre sarköziste de la défense en France, a lancé un appel à l’Italie, pour qu’elle ne retire pas ses troupes d’Afghanistan, sous la pression du peuple, las de voir couler en pure perte le sang de soldats italiens. En effet, six malheureux soldats du contingent italien viennent d’être tués dans un attentat suicide et le peuple italien manifeste sa rage de voir ses fils sacrifiés sur le sinistre autel d’une guerre totalement inutile à leur patrie et à l’Europe. Berlusconi, qui prend le pouls de l’opinion publique de la péninsule et sait d’instinct ce que veut son peuple, avait déclaré le 17 septembre dernier “que l’Italie désirait rapatrier ses troupes le plus vite possible”. Morin, sous la dictée de ses maîtres américains alarmés, exhorte dès lors les Italiens à demeurer présents en Afghanistan et à parachever le travail qu’ils avaient promis de faire: former la police afghane, supposée prendre le relais des soldats de l’OTAN dans un Afghanistan enfin pacifié (mais ce n’est pas demain la veille...). Pire: Morin passe du ton larmoyant, qui fait appel à la solidarité atlantiste, à la menace à peine déguisée, qui affirme que tout retrait italien doit procéder d’une “décision internationale”. Bref: l’Italie n’a pas le droit à la moindre parcelle de souveraineté nationale, n’a pas le droit d’envoyer ou de ne pas envoyer ses soldats où bon lui semble.

Nous constatons avec amertume que Paris redouble de zèle atlantiste, se veut le pompon de l’OTAN, l’élève-modèle, depuis son retour au bercail otanesque, en traitant sa “soeur latine” avec une rudesse à peine déguisée et totalement injuste et injustifiable, sans le moindre respect pour ses sentiments et son chagrin. Notons que ce discours de Morin à Nijrab, lors d’une visite de quarante-huit heures aux troupes françaises stationnées en Afghanistan, arrive au même moment où le Général américain McChrystal, dans un rapport secret dont la presse d’Outre Atlantique a eu vent, réclame à Obama et à tous les alliés des Etats-Unis, l’envoi de renforts substantiels sur le terrain afghan. Hasard ou collusion?

Le sarközisme est l’idéologie larbine de l’américanisme, avec pour paradoxe qu’il émane d’une matrice gaullienne! A Colombey-les-Deux-Eglises, un vénérable ancêtre doit se retourner dans son caveau!

(source: Giampaolo Cufino, “Il Ministro della Difesa francese chiede all’Italia di rimanere in Afghanistan”, in: “Rinascita”, Rome, 22 septembre 2009).

00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, france, italie, actualité, afghanistan, atlantisme, otan, isaf |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Medvedev en Suisse

Medvedev en Suisse

Medvedev se rendra en Suisse prochainement, pour une réunion de travail, immédiatement avant le sommet du G20 prévu à Pittsburgh aux Etats-Unis. Michael Ambuhl, le ministre suisse des affaires étrangères, a annoncé la couleur: “La Suisse a le désir de se faire une idée que ce qu’est la Russie aujourd’hui, en abandonnant les vieux stéréotypes de la guerre froide”. Quant à Hans Rudolf Merz, président de la Confédération Helvétique, il a déclaré: “La Russie est un pays stratégique. L’énergie, les fournitures de gaz et de pétrole sont des questions extrêmement importantes. Voilà pourquoi nous devons cultiver des relations”. Pour sa part, Medvedev a dit, très judicieusement, que “la Suisse est un pays libre de tout préjugé et en dehors des blocs”.

Cette parole n’est pas anodine, aussi peu anodine que celle d’Ambuhl. Elle exhorte, indirectement, tous les Etats d’Europe à se débarrasser de préjugés fabriqués par un certain “soft power”, à jeter aux orties tous les réflexes conditionnés qui empêchent de sortir de l’ornière (atlantiste) et d’envisager l’avenir en toute sérénité, à penser en dehors de toutes les logiques incapacitantes imposées jadis par les blocs. Mais le bloc soviétique n’existe plus. Il n’existe plus qu’un seul bloc qui impose, à la plupart des pays d’Europe, des “préjugés”: c’est le bloc rassemblé autour de Washington et de l’OTAN. Un bloc qui tente par tous les moyens de pérenniser les “stéréotypes de la guerre froide” qu’Ambuhl demande d’abandonner.

Le voyage de Medvedev en Suisse est l’occasion de forger entre Russes et Suisses des liens étroits sur les plans de l’énergie et des finances. Mais c’est aussi l’occasion de rendre hommage à la seule politique souverainiste qui soit: celle de la neutralité. Parce que la neutralité est, simultanément, une volonté de ne pas se laisser embrigader dans les errements de l’internationalisme américain. Et soit dit en passant, cet internationalisme-là n’est pas un concert volontaire de nations souveraines et libres, mais un cosmopolitisme régenté par un hegemon qui ne tolère aucune originalité comportementale. Le liant qui soude vaille que vaille ce cosmopolitisme ne relève pas d’une nécessité mais d’une propagande, inlassablement répétée par mille et un canaux médiatiques. Une propagande fabriquée de “préjugés” et de “stéréotypes”.

00:23 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, russie, suisse, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Entretien avec Eric Lefèvre

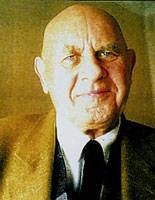

Eric Lefèvre fut le documentaliste de Jean Mabire.

Il nous raconte leur association et l’amitié qui les lia.

« La grande force de Jean,

c’était sa puissance de travail. »

Comme Ernst Jünger avait élu domicile dans l’annexe du château des Stauffenberg, en Souabe, Eric Lefèvre vous accueille à l’entrée de la propriété familiale, dont il occupe les dépendances juste à droite du portail, quelque part en banlieue parisienne, au milieu des arbres et des fourrés. Suivez-le au salon, son bureau bibliothèque est bien à l’image de ses livres, surchargé d’histoires et de souvenirs. Partout ce sont des photographies couleur sépia, encadrées ou non, des plans, des cartes ; ici un sabre d’empire, là le drapeau d’un régiment dissout enroulé sur sa hampe ; là encore, posé sur une pile de livres anciens, un char miniature dont la peinture s’écaille et sur le parquet, les fauteuils, dépassant des tiroirs ouverts, un amoncellement de papiers, de journaux jaunis. On ne sait où donner de la tête. Eric Lefèvre est journaliste et historien militaire, avec une préférence marquée pour le XXe siècle. En témoignent les titres de ses livres : La Division Brandebourg, Les Panzer en Normandie, Dunkerque. La Bataille des dunes, Opération Epaulard, La LVF. * Il fut aussi pendant dix ans le documentaliste « attitré » de Jean Mabire et un de ses amis les plus fidèles. Eric Lefèvre a accepté de nous recevoir chez lui pour nous parler, non sans émotion, du Jean Mabire qu’il a connu.

Eric Lefèvre, vous avez été le collaborateur de Jean Mabire sur plusieurs livres, mais comment vous êtes-vous connus et qui a eu l’idée de cette coopération ?

Nous nous sommes connus en 1974 par l’intermédiaire d’un ami de mon père, Robert B., à l’époque où Jean travaillait au deuxième volet de sa trilogie sur les SS français, La Division Charlemagne. Je le connaissais de réputation et aussi pour ses articles dans Europe-Action et L’Esprit Public. Je m’étais spécialisé dans l’histoire militaire, en particulier les Français sur front de l’Est, et il m’a proposé de l’aider. J’avais vingt-cinq ans, et lui un passé déjà très diversifié. Jean avait publié son livre sur Drieu La Rochelle [ndlr : Drieu parmi nous, LTR], Les Hors-la-loi, sorti en mai 68 en librairie, ce qui fait qu’il n’a pas eu un destin digne de sa qualité, et puis La Brigade Frankreich, sorti en 1973. Je n’en avais encore lu aucun à ce moment-là. Le premier, Les Hors-la-loi, je l’ai lu en accomplissant mon temps légal à Commercy. On a tout de suite accroché lui et moi.

En quoi consistait votre participation ? Sur quels livres avez-vous travaillé avec lui ?

Jean avait besoin d’un documentaliste. Au départ je suis intervenu comme iconographe, pour illustrer ses cahiers photos. Jean n’étant pas un spécialiste des aspects matériels (armement, uniformes, etc.), je suis devenu plus ou moins son conseiller pour toutes ces questions.

Ma première contribution en tant que documentaliste fut sur L’Eté rouge de Pékin. [ndlr : paru chez Fayard en 1978] Nous étions alors à la recherche d’un sujet fort. Nous sommes allés au cinéma du quartier, lequel rediffusait Les 55 jours de Pékin, le film de Nicholas Ray que nous n’avions jamais vu ! Je me suis chargé de rassembler la documentation. Lors de notre dernière conversation téléphonique, nous parlions encore de sa prochaine réédition, au Rocher. Plus tard, nous avons travaillé sur l’histoire de La Division Wallonie chez Art et Histoire d’Europe. Lui a fait le texte, moi les légendes des photos et la maquette. Notre principale collaboration a débuté dans les années 80, une histoire de la LVF en plusieurs volumes, le premier étant paru en 1985 chez Fayard. Entre-temps j’ai composé les cahiers photos de certains de ses livres dans la collection « Troupes de choc ».

Je suis aussi intervenu pour illustrer à la gouache deux de ses trois livres sur les SS français et L’Eté rouge de Pékin. Pour le reste, je l’ai aidé, aiguillé sur les sources, mais je n’ai pas fourni la documentation.

De tous ses livres, près d’une centaine, quel fut son plus gros succès de vente ?

Son plus gros succès reste la trilogie sur la Brigade Frankreich. Les trois tomes [ndlr : La Brigade Frankreich, La Division Charlemagne, Mourir à Berlin, aux Editions Fayard et réédités chez Grancher] se sont vendus à des dizaines de milliers d’exemplaires, toutes éditions confondues.

Et son échec le plus cuisant ?

Les livres de ces dernières années, dans l’ensemble. Mais je ne suis pas sûr que ce soit tellement dû à une désaffection du public pour son talent ; plutôt à un désintérêt pour le livre en général je dirais et au trop grand nombre d’ouvrages publiés. Les gens passent plus de temps devant un écran de télévision que devant un livre de nos jours.

La revue Hommes de guerre, pourtant très bien faite, aussi a été un bide. Jean venait de faire une belle prestation avec l’hebdomadaire Troupes d’élite, et quand ça s’est arrêté, je l’ai mis en relation avec la maison d’éditions Histoire & Collections, de façon à poursuivre l’aventure. Mais Hommes de guerre n’a pas réussi à attirer à lui les fidèles de Troupes d’élite. Le public est attaché à un titre, pas à un contenu. Nous l’avons compris brutalement.

Sa plus grande déception, je crois, fut l’échec de ses Eveilleurs de peuples, chez Fayard, en 1982 : Jean croyait que ça marcherait tout seul, que le livre trouverait son public sans effort. Le livre ne s’est pas vendu, parce qu’il n’y avait tout simplement pas de public pour lui.

Vingt-cinq ans en 1974, donc dix-neuf ans en 1968 : comment en êtes-vous venu à vous spécialiser dans l’histoire militaire ?

Suivant le même processus que tous ceux dans le même cas, j’ai commencé avec les soldats en plastique et les véhicules miniatures Dinky Toys. De là les modèles réduits, de là la collection d’objets, et puisque je savais écrire… Je suis très sensibilisé à la photographie, à son commentaire. La photographie n’est pas, comme la plupart le pensent, juste destiné à illustrer un texte, mais une source en soi. Je suis resté un peu collectionneur, mon père m’ayant donné le goût de l’objet. Cela implique de tout connaître d’une armée : le recrutement des hommes, l’organisation tactique, etc. Aujourd’hui je continue, j’ai plusieurs ouvrages en préparation, outre un album de plusieurs centaines de photos des français de la LVF en attente d’un éditeur. Et des articles en préparation pour Militaria Magazine, Batailles. Je n’ai certes pas la puissance de travail de Jean, qui était une machine à écrire, et avec une facilité ! Je l’ai vu écrire des nuits entières et le lendemain livrer son manuscrit prêt à imprimer. La grande force de Jean, c’était sa puissance de travail.

Et en tant qu’historien de la chose militaire, quels sont selon vous ses meilleurs livres sur le sujet et pourquoi ?

Ses meilleurs livres, en tant qu’historien militaire, sont ceux qui ont vraiment apporté une contribution à l’histoire : en premier lieu La saga de Narvik, La Crète tombeau des paras allemands, et dans l’autre sens, La Bataille des Alpes. [ndlr : les trois ont paru aux Presses de la Cité]

Jean Mabire était-il plutôt un romancier ou un historien ?

Pour moi, avant d’être historien, Jean était d’abord un raconteur d’histoires : lisez Les Hors-la-loi, Les Paras perdus, La Maôve. [ndlr : Robert Laffont, Presses de la Cité] Il avait l’étoffe d’un grand romancier.

Parce que ces livres se sont le mieux vendus, beaucoup continuent de réduire l’œuvre de Jean Mabire à l’historique de l’armée allemande. D’aucuns l’ont même accusé de nourrir une germanophilie des plus suspectes. Qu’en était-il en réalité ? On a beaucoup glosé aussi sur son engagement en faveur de la cause normande.

Jean n’était pas du tout germanophile, malgré ce qu’on pourrait croire. Il voulait célébrer la grande aventure, les prouesses guerrières, sous n’importe quel drapeau. Toutefois, son livre sur la 6e Airborne britannique en Normandie, qui était le pendant de sa production sur les paras allemands, a été un échec. Jean n’était pas seulement l’homme de la Wehrmacht ou de la Waffen-SS, il a aussi écrit sur les chasseurs alpins, Narvik, la bataille des Alpes. Mais il était d’une anglophilie extraordinaire, tellement l’histoire de l’Angleterre et de la Normandie étaient liées, au point de considérer, certes avec un peu d’humour, que le dernier duc de Normandie était la Reine d’Angleterre. Il s’estimait normand et européen mais pas français. Là-dessus, je le confesse, je n’ai jamais pu le suivre.

En même temps, Jean avait une admiration profonde, sincère et totale pour la langue française, qui était pour lui le plus bel instrument, le plus riche, le plus élégant jamais inventé pour s’exprimer. Il était hermétique aux langues étrangères, il baragouinait deux trois mots d’anglais, et du reste, il ne parlait ni ne comprenait le patois normand.

On connaît Jean Mabire écrivain, romancier, conférencier, mais comment était-il dans la vie ? Quel souvenir garderez-vous de lui ?

Sur le plan humain, Jean était je dois dire un type exceptionnel. Il avait gardé une âme d’enfant, un rien l’émerveillait, et je lui dois d’avoir découvert une Normandie que je ne connaissais pas. Je ne tarirais pas d’éloges à son sujet. Jean était de ces gens qui veulent refaire le monde. En cela il était un peu de gauche. J’étais un peu mal dans ma peau, il m’a psychologiquement remis sur les rails sans avoir l’air d’y toucher. En trente ans, nous avons eu deux engueulades, dont une était pleinement de ma faute.

Jean avait un humour fantastique, ce qui arrange bien des choses. Il savait mettre en confiance. Quand il vous parlait, vous aviez l’impression d’être seuls au monde, alors qu’il entretenait des relations avec des centaines de personnes. Lui me tutoyait, moi je le vouvoyais. J’aurais pu le tutoyer mais il avait l’âge d’être mon père. Au demeurant il ne me l’a jamais demandé. Tout ce que j’ai lu sur lui est vrai sauf un détail : Jean n’aimait pas la bière glacée mais la bière chaude. Jean adorait la vie. Incapable de méchancetés, c’est un truisme mais c’est vrai. Un rêveur, comme tous les artistes. Et quel orateur ! Il avait cette qualité rare, souvent incompatible, à savoir qu’il dominait aussi bien la plume et le verbe. Il aurait pu être tribun. Il n’était pas susceptible surtout. Quand il est mort, on a vraiment eu le cœur arraché.

Propos recueillis par Laurent Schang

00:10 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : militaria, hommages |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

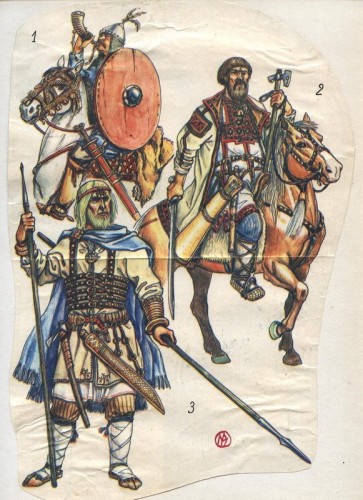

Le combat slave

ARCHIVES de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996

Le combat slave:

Entretien avec Alexandre Konstantinovitch Belov

Notre interlocuteur Alexandre K. Belov est un homme d'une force mentale rare. Il a visiblement intégré le sens du combat intégral et l'élévation spirituelle qui lui donnent une maîtrise de son art impressionnante. A. K. Belov rentre d'une tournée en Europe, où sa candidature a été retenue pour organiser des cours d'art martial slave dans les écoles de la police italienne. A cette occasion, il a été accueilli par nos amis milanais de Sinergie/Italia. J'ai eu personnellement l'insigne honneur de le rencontrer à son domicile à Moscou le 11 avril 1996 (G. Sincyr).

Q.: Dois-je vous appeler Belov ou Sélidor, qui est votre surnom?

AKB: Comme vous voulez. Sélidor est un surnom païen. C'est un nom “guerrier”. Mais je vous rappelle que les Russes sont les derniers en Europe à avoir gardé la tradition purement indo-européenne de s'appeler d'un nom patronymique.

Q.: Quand avez-vous commencé à vous occuper du “combat slave”?

AKB: J'ai inventé ce type d'art martial. J'ai commencé à le mettre au point à partir de 1972. A la fin des années 70, je pratiquais le karaté et j'avais obtenu le grade supérieur, la “ceinture noire”. Mais plus tard, le karaté a été interdit; j'ai alors entamé des recherches dans nos propres traditions et j'ai découvert une forme de combat russe très intéressante et très puissante. C'est en 1986 que j'ai achevé mon travail de rénovation de la pratique de cet art martial traditionnel oublié que j'ai appelé “combat slave”.

Q.: Quelles différences y a-t-il entre le “combat slave” et les autres formes de combat à mains nues?

AKB: Le “combat slave” est un système d'attaque. Nous ne nous défendons pas, nous attaquons. Le principe d'un combat de défense est absurde, à mes yeux, et n'est pas conforme aux mentalités des Spartiates et des Chevaliers européens. Le combat d'attaque est un combat honnête, sans procédés perfides. Cette tradition est à l'opposé de la tradition orientale. Celle-ci imite les mouvements des animaux alors que nous, nous imitons ceux des armes. Imiter les animaux constitue une perversité pour l'homme. Même chose pour les horoscopes orientaux: ils disent par exemple “c'est l'année du cochon” et ceux qui sont nés cette années-là disent “je suis un cochon”. Ce sont là des simplismes que je trouve dévalorisants.

Q.: Pourtant, il y a un culte du loup chez les Promores, les habitants de la côte de la Mer Blanche?

AKB: Le Loup est le totem des tribus guerrières. Mon totem est le Loup Bleu.

Q.: Où en est la communauté païenne à Moscou?

AKB: En 1994, une scission a traversé le mouvement païen. Nous nous sommes séparés des païens qui n'avaient que des intérêts mercantiles, pour former une véritable communauté de guerriers. Le guerrier ne peut pas être fondamentalement un chrétien. En effet, comment concilier le métier des armes, le métier de la guerre, avec le précepte chrétien d'aimer son ennemi? Au combat, le guerrier hait son ennemi, sinon il ne peut pas le combattre efficacement. Un vrai guerrier sera toujours un païen. En tant que Russes et que Slaves, nous vénérons essentiellement Peroun, le Dieu du Tonnerre dans la mythologie de nos ancêtres.

Q.: Combien de membres compte votre communauté?

AKB: Nous sommes environ 40.000.

Q.: Coopérez-vous avec d'autres organisations païennes?

AKB: Non, avec aucune autre organisation. A mon grand regret, je ne connais aucune organisation qui recherche tout à la fois force et sagesse.

Q.: Vous préparez la création d'un grand mouvement. Pouvez-vous nous en dire quelques mots?

AKB: Notre objectif est de créer en Russie une communauté de professionnels de la guerre, du combat et de la défense, structurée par des référentiels païens. Pour moi, tout guerrier est un prolétaire: il ne possède que sa force. Et seule sa force compte dans sa fonction. Je ne tiens pas le prolétariat pour une classe, mais pour un degré de développement mental.

(propos recueillis par Gilbert Sincyr et traduits par Anatoli M. Ivanov).

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, paganisme, monde slave, slavistique, russie, arts martiaux |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook