lundi, 23 février 2015

Kein US Regime Change in Aserbaidschan

Kein US Regime Change in Aserbaidschan

00:07 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, caucase, europe, affaires européennes, azerbaidjan, radio liberty, radio free europe, subversion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 20 février 2015

L’Azerbaïdjan ferme un émetteur propagandiste financé par les Américains

L’Azerbaïdjan ferme un émetteur propagandiste financé par les Américains

Par Anton Schmitt

A la fin de l’année dernière, les autorités azéries avaient ordonné la fermeture de l’émetteur propagandiste américain « Radio Free Europe/Radio Liberty » et interdit toutes activités ultérieures. La police et le procureur de la république avaient fait perquisitionner les locaux de l’émetteur et confisquer documents et ordinateurs afin de récolter des preuves. Le directeur de cette chaîne propagandiste s’est plaint que les liaisons téléphoniques et l’accès à internet avaient été coupés. Cela signifie que l’Azerbaïdjan s’est rendu compte que cette station de radio participait à une opération de « regime change » et de « nation building » (selon la terminologie utilisée par le langage subversif pro-américain), télécommandée par des ONG étrangères. Le Président Ilham Aliyev a décidé d’y mettre un holà.

Jusqu’ici l’Azerbaïdjan avait joué un rôle important dans la guerre économique que mènent les Etats-Unis et l’Union Européenne contre la Russie. En novembre 2014, le commissaire européen à l’énergie, Sefcovic, s’était rendu à Bakou et avait émis l’espoir de voir les « relations économiques s’approfondir ». Concrètement, l’ancienne république soviétique devait remplacer la Russie comme fournisseur de pétrole et de gaz. L’espoir de réaliser ce projet s’est évanoui. Le ministère américain des affaires étrangères se dit « très préoccupé » car « les raisons qui ont motivé les auditions et les perquisitions ne sont pas claires ». Les Etats-Unis rappellent au gouvernement en place à Bakou de respecter « ses obligations quant à la protection de la liberté de la presse ».

L’ancien ambassadeur américain Kauzlarich envisage déjà d’infliger des sanctions à l’Azerbaïdjan. La radio propagandiste « Radio Free Europe/Radio Liberty » avait transposé son siège à Prague après la guerre froide et continuait à recevoir des subsides du Congrès américain. Cette station radiophonique donnait des nouvelles de 21 pays d’Europe orientale, d’Asie centrale et du Proche Orient. Aujourd’hui, c’est sûr, le Président Obama doit renoncer, jusqu’à une date ultérieure, à utiliser l’Azerbaïdjan dans son dispositif d’encerclement de la Russie.

Anton Schmitt.

(article paru dans « zur Zeit », Vienne, n°6-7/2015 ; http://www.zurzeit.at ).

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : azerbaïdjan, politique internationale, géopolitique, caucase, europe, affaires européennes, services secrets américains, ong, radio liberty, radio free europe, propagande américaine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 07 mai 2014

City of London’s Imperialist Designs on Russia

City of London’s Imperialist Designs on Russia

Yesterday the EU and US imposed additional sanctions on Russia, while 150 US troops landed in neighboring Estonia for military exercises. Two months after Ukraine’s democratically-elected President Viktor Yanukovych fled the country amidst the MI6/CIA/Mossad-orchestrated putsch in Kiev(http://deanhenderson.wordpress.com/2014/03/04/ukraine-falls-under-fascist-bankster-thumb/), the West continues to ramp up its aggression against Russia, despite repeated attempts at diplomacy by Russian President Vladimir Putin.

So what else is new?

The Rothschild-led City of London bankers have held grand imperialist designs on Russia’s rich natural resources for two centuries, always to be stymied by the odd nationalist czar or Stalinist. Putin thwarted their latest attempts when he jailed Israeli dual citizen Mikail Khodorkovsky and re-nationalized much of Russia’s energy sector. It is no coincidence that one Russian official sanctioned yesterday was Igor Sechin – president of Russian oil giant Rosneft, of which BP still owns a 20 % share.

(Excerpted from Chapter 17: Caspian Sea Oil Grab: Big Oil & Their Bankers…)

Unholy Alliance

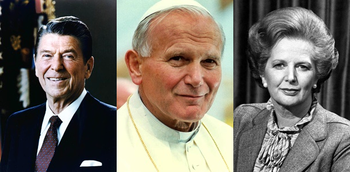

While the international banking syndicates had always dealt with the Soviet Union, access to its vast oil resources remained limited until Ronald Reagan entered the White House in 1980, determined to splinter the Soviet Union into little pieces and open the country’s oilfields to the Four Horsemen. His point man in doing so was CIA Director Bill Casey, whose Roman Catholic Knights of Malta connections were thoroughly exploited.

The Vatican’s secretive Opus Dei “saintly Mafia” was behind the ascent of Polish Cardinal Karol Wojtyla to the Papacy. Wojtyla became Pope John Paul II and launched an Opus Dei/Vatican offensive to roll back Latin American liberation theology movements and East European communism. Fascism came naturally to Karol Wojtyla. During the 1940’s he was a chemical salesman for Nazi combine I. G. Farben. Wojtyla sold the Nazis the cyanide they used at their Auschwitz death camps. One of his best friends was Dr. Wolf Szmuness, mastermind of the 1978 Center for Disease Control Hepatitis B study in the US, through which the AIDS virus was introduced into the gay population. [722]

In 1982 Reagan met with Pope John Paul II. Prior to the meeting Reagan signed NSD-32, authorizing a wide range of economic, diplomatic and covert activities to “neutralize the USSR’s hold on Eastern Europe”. At the meeting the two agreed to launch a clandestine program to tear Eastern Europe away from the Soviets. Poland, the Pope’s country of origin, would be the key. Catholic priests, the AFL-CIO, the National Endowment for Democracy, the Vatican Bank and CIA would all be deployed.

The Vatican is the world’s largest owner of equities, using Swiss affiliate Banco di Roma per la Svizzera to conduct its more discretionary business. Italian fascist Benito Mussolini gave the Vatican generous tax exemptions which it still enjoys. Banco Ambrosiano’s P-2 leader Robert Calvi’s Grand Oriente Freemason’s supported reconciliation with the Vatican. Relations between the Vatican and the Freemasons were strained in the 11th century when the Greek Orthodox split from the Roman Catholics. Knights Templar and the Knights Hospitaler of St. John factions emerged. The latter was the Catholic faction. They changed their name to the Knights of Malta, after the island where they found refuge after their Crusades defeat, with help from the Vatican. Malta is a nexus of CIA/MI6/Mossad intrigues.

In the 13th century Pope Clement V, backed by France’s King Philip, charged the Protestant Knights Templars with heresy, citing their penchant for drug running, arms peddling, gambling and prostitution rings. These activities are what made the Templars “filthy rich”. Pope Clement made an example of Templar leader Jaques de Molay, whom he burned at the stake on Friday the 13th. [723] The Templars took their loot and fled to Scotland to found Scottish Rite Freemasonry. They bankrolled the House of Windsor, which controls Britain and presides at the apex of Freemasonry around the world. Masonic Lodge members enroll their children in the de Molay Society, which is named in honor of the toasted Templar pirate.

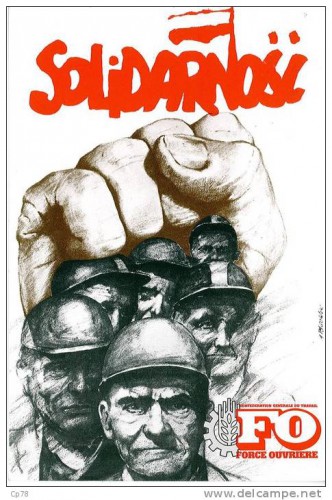

Calvi’s attempt to reconcile protestant and Catholic secret societies was a success. He became paymaster to the Polish Solidarity movement, while Nixon Treasury Secretary David Kennedy’s dirty Continental Illinois Bank served as conduit for CIA funds sent by Bank of Cicero asset Bishop Paul Marcinkus to fund Solidarity. [724] The Vatican teamed up with Europe’s Black Nobility, the Bilderbergers and CIA to launch the top-secret JASON Society and armed South American dictators to quash liberation theology. In 1978 when Pope John Paul II took power, the Vatican issued a commemorative stamp featuring an Egyptian pyramid and the Roshaniya all-seeing eye. [725] The Vatican and the Illuminati Brotherhood were reunited.

Calvi’s attempt to reconcile protestant and Catholic secret societies was a success. He became paymaster to the Polish Solidarity movement, while Nixon Treasury Secretary David Kennedy’s dirty Continental Illinois Bank served as conduit for CIA funds sent by Bank of Cicero asset Bishop Paul Marcinkus to fund Solidarity. [724] The Vatican teamed up with Europe’s Black Nobility, the Bilderbergers and CIA to launch the top-secret JASON Society and armed South American dictators to quash liberation theology. In 1978 when Pope John Paul II took power, the Vatican issued a commemorative stamp featuring an Egyptian pyramid and the Roshaniya all-seeing eye. [725] The Vatican and the Illuminati Brotherhood were reunited.

Reagan’s meetings with Pope John Paul II were an affirmation of this powerful new alliance, which would now focus on bringing the Soviet Union to its knees. Even before Reagan met with the Pope the CIA had groomed an informant at the Polish Ministry of Defense- Colonel Ryszard Kuklinski. Kuklinski reported to the Vatican and helped organize the Polish Solidarity Movement, led by the wealthy Radziwill family who had funded JFK assassins via Permindex. Most Solidarity leaders were old-money aristocrats.

The precursor to Solidarity was the National Alliance of Solidarists, a Russian/Eastern European fascist hit squad funded by RD/Shell’s Sir Henry Deterding and German Vickers Arms Corporation President Sir Basil Zacharoff. Sir Auckland Geddes of Rio Tinto Zinc, which bankrolled Francisco Franco’s fascist coup in Spain, also contributed to the Solidarists. Geddes’ nephew- Ford Irvine Geddes- was chairman of the Inchcape’s Peninsular & Orient Navigation Company from 1971-1972. [726]

The Solidarist’s US headquarters was the Tolstoy Foundation, which is housed in the same building as Julius Klein Associates, which ran guns to the murderous Haganah and Stern Gang Zionist death squads who stole Palestinian lands to found Israel. Klein was an M16 Permindex insider who helped plan the JFK hit.

The Solidarists stepchild, the Solidarity Movement, was touted in the Western media as a great Polish liberating force. With boatloads of CIA help, Solidarity toppled the Communist government in Warsaw. Their straw man Lech Walesa became President of Poland. In 1995 Walesa was defeated by former Communist leader Aleksander Kwasniewski. Walesa was rewarded for his boot licking with a job at Pepsico.

CIA Director Casey demanded a constant focus on Eastern Europe at CIA. Casey met often with Philadelphia Roman Catholic Cardinal John Krol to discuss the Solidarity Movement. He utilized his Knights of Malta connections, leaning heavily on Brother Vernon Walters, whose spook resume read like a James Bond novel. Walter’s latest incarnation was Reagan Ambassador at Large to Vatican Secretary of State Agostino Cardinal Casaroli. [727] By 1991 Walters was US Ambassador to the UN, where he successfully beat the drums of war against Iraq. He was in Fiji that same year, just prior to the overthrow of that left-leaning government.

Other Knights of Malta members involved in the Eastern European destabilization effort were Reagan NSA and Robert Vesco lieutenant Richard Allen, Reagan NSA Judge William Clark, Reagan Ambassador to the Vatican William Wilson and Zbigniew Brzezinski. Other prominent Knights of Malta members include Prescott Bush, Nixon Treasury Secretary William Simon, Nixon coup-plotter Alexander Haig, contra supporter J. Peter Grace and Venezuelan Rockefeller lieutenant Gustavo Cisneros.

The Reagan team had a five-part strategy in its efforts to destroy the Soviet Union. First, it would pursue the JASON Society’s Star Wars concept in an attempt to engage the Soviets in a space-based arms race which they knew Moscow could not afford. Second, the CIA would launch covert operations in Poland, Czechoslovakia and Hungary in attempts to overthrow those Soviet-allied governments. While Walesa emerged in Poland, poet Vaclev Havel became CIA white knight in Czechoslovakia. Like Walesa, Havel became unpopular and was soon tossed out of his puppet presidency.

A component of the CIA destabilization program was to buy weapons from these East European nations to arm CIA-sponsored rebels in Nicaragua, Afghanistan, Angola and Mozambique, using BCCI and later BNL as conduits. The US also wanted to get their hands on the high-tech Soviet arsenal. Poland secretly sold the US an array of advanced Soviet weaponry worth $200 million. Romania did the same. Both countries saw their foreign debts reduced significantly. [728]

A component of the CIA destabilization program was to buy weapons from these East European nations to arm CIA-sponsored rebels in Nicaragua, Afghanistan, Angola and Mozambique, using BCCI and later BNL as conduits. The US also wanted to get their hands on the high-tech Soviet arsenal. Poland secretly sold the US an array of advanced Soviet weaponry worth $200 million. Romania did the same. Both countries saw their foreign debts reduced significantly. [728]

The third component of the Reagan strategy was to make financial aid to the Warsaw Pact contingent on economic privatization. Fourth, the US would blanket East European and Soviet airwaves with pro-Western propaganda, using fronts like Radio Liberty, Radio Free Europe and the Voice of America. The CIA financed local newspapers and magazines.

The Company got help inside the Soviet Union from its Mossad buddies in an effort spearheaded by media mogul and Mossad paymaster Robert Maxwell. When Maxwell threatened to reveal a meeting between KGB head Vladimir Kryuchkov and Mossad brass aboard his private yacht at which a coup against Mikhail Gorbachev was discussed, Mossad ordered a hit on Maxwell. On November 4, 1991 as he sailed around the Canary Islands Maxwell was assassinated by Israeli commandos. The mass exodus of Russian Jews to Israeli-occupied settlements in Palestine was part of the secret deal between Mossad and Kryuchkov, who is still serving time in a Moscow prison for his treasonous role in the Gorbachev coup. [729]

But it was the fifth and final component of Reagan’s strategy that had the Four Horsemen salivating. Reagan’s spooks initiated an economic warfare campaign against the Soviet Union, which included a freeze on technology transfers, counterfeiting of the Russian ruble and the sponsoring of separatist Islamist groups in the Soviet Central Asian Caucasus. The jihadis who were instructed to target a key transcontinental natural gas pipeline which the Soviets were building. The Soviets had more natural gas than any country on earth and saw the completion of this pipeline as their cash cow for the 21st century. [730] Big Oil wanted to milk that cow.

It’s the Oil, Stupid

When the Soviet Union’s last President Mikhail Gorbachev announced his perestroika and glasnost campaigns to privatize his country’s economy, he was aiding the Illuminati in destroying his country. Was Gorbachev duped, an unwitting accomplice, a CIA deep-cover agent or a mind-controlled Operation Presidio Temple of Set victim? Whatever the case, he played a key role in dismantling the Soviet Union.

The Soviets controlled not only the vast resources of their own nation, but Third World resources in Soviet-allied Comecon nations. Part of perestroika was to cease Soviet aid to these developing nations to ease the growing Soviet debt burden which, like the US debt, accrued largely from decades of Cold War military spending. The two superpowers’ debt was held by the same international banks, which now used this debt lever to pick a winner and to open Russian and Third World resource pools to their corporate tentacles. [731]

When the Berlin Wall fell and Gorbachev was overthrown in favor of IMF crony Boris Yeltsin, the Four Horsemen rushed to Moscow to begin making oil deals. Oil and natural gas had always been the Soviet’s main export and it remained so for the new Russia. In 1991, the country earned $13 billion in hard currency from oil exports. In 1992 Yeltsin announced that Russia’s world leading 9.2 billion barrel/day oil sector would be privatized.

Sixty percent of Russia’s Siberian reserves had never been tapped. [732] In 1993 the World Bank announced a $610 billion loan to modernize Russia’s oil industry- by far the largest loan in the bank’s history. World Bank subsidiary International Finance Corporation bought stock in several Russian oil companies and made an additional loan to the Bronfman’s Conoco for its purchase of Siberian Polar Lights Company. [733]

The main vehicle for international banker control over Russian oil was Lukoil, initially 20%-owned by BP Amoco and Credit Suisse First Boston, where Clinton Yugoslav envoy and Dayton Peace Accords architect Richard Holbrooke worked. Bush Sr. Attorney General Dick Thornburgh, who orchestrated the BNL cover-up, was now CS First Boston’s Chief Financial Officer. A handful of Zionist Russian oligarchs, collectively known as the Russian Mafia, owned the rest of Lukoil, which served as the Saudi ARAMCO of Russia for the Four Horsemen, a partner to Big Oil in projects throughout the country which involved truly staggering amounts of capital.

These included Sakhalin Islands projects known as Sakhalin I, a $15 billion Exxon Mobil venture; and Sakhalin II, a $10 billion deal led by Royal Dutch/Shell which included Mitsubishi, Mitsui and Marathon Oil as partners. Siberian developments were even larger. RD/Shell is a 24.5% partner in Uganskneftegasin, which controls a huge Siberian natural gas field. At Priobskoye, BP Amoco operates a $53 billion project. At Timan Pechora on the Arctic Ocean a consortium made up of Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco and Norsk Hydo runs a $48 billion venture.

In November 2001 Exxon Mobil announced plans to invest another $12 billion in an oil and gas project in the Russian Far East. RD/Shell announced a $8.5 billion investment in its Sakhalin Islands concessions. BP Amoco made similar proclamations. [734] In 1994 Lukoil pumped 416 million barrels of oil, making it fourth largest producer in the world after RD/Shell, Exxon Mobil and part-owner BP Amoco. Its fifteen billion barrels in crude reserves rank second in the world to Royal Dutch/ Shell. [735]

In November 2001 Exxon Mobil announced plans to invest another $12 billion in an oil and gas project in the Russian Far East. RD/Shell announced a $8.5 billion investment in its Sakhalin Islands concessions. BP Amoco made similar proclamations. [734] In 1994 Lukoil pumped 416 million barrels of oil, making it fourth largest producer in the world after RD/Shell, Exxon Mobil and part-owner BP Amoco. Its fifteen billion barrels in crude reserves rank second in the world to Royal Dutch/ Shell. [735]

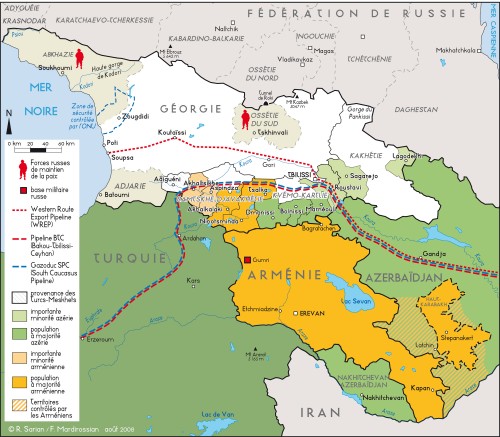

The Soviet Caucasus, with encouragement from Langley, soon split from Russia. The map of Central Asia was re-written as Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Armenia, Azerbaijan, Ukraine and Georgia all declared their independence. The pipeline Reagan ordered targeted carried Soviet natural gas east to the North Pacific port of Vladivostok and west to the Black Sea port of Novorrossiysk from the world’s richest known natural gas fields lying beneath and abutting the shoreline of the Caspian Sea, which lies in the heart of Caucasus.

The Four Horsemen coveted this resource more than any in the world. They wanted to build their own private pipelines once they got their hands on the Caspian Sea natural gas fields, which also contain an estimated 200 billion barrels of crude oil. Oil industry privatizations were quickly announced in the new Central Asian Republics which had, by virtue of their independence, taken control of the vast Caspian Sea oil and gas reserves. By 1991 Chevron was holding talks with Kazakhstan. [736]

The Central Asian Republics became the largest recipients of USAID aid, as well as ExIm Bank, OPIC and CCC loans. Azerbaijan, Turkmenistan and Kazakhstan were especially favored. These countries control the shoreline of the Caspian Sea, along with Russia and Iran. In 1994 Kazakhstan received $311 million in US aid and another $85 million to help dismantle Soviet-era nuclear weapons. President Clinton met with Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev. They signed an array of agreements ranging from disarmament deals to space research cooperation. Kazakhstan, with an estimated 17.6 billion barrels of oil reserves, had been a strategic part of the Soviet nuclear weapons grid and was home to the Soviet space program.

The two leaders also signed an agreement providing investment protection for US multinationals. The Free Trade Institute and US Chamber of Commerce sent officials to train Kazakhs in the finer arts of global capitalism. The Four Horsemen moved in swiftly. Chevron Texaco laid claim to the biggest prize- the $20 billion Tenghiz oilfield- then grabbed another gusher at Korolev. Exxon Mobil signed a deal to develop an offshore concession in the Caspian. [737] Tengizchevroil is 45%-owned by Chevron Texaco and 25%-owned by Exxon Mobil. [738] President George W. Bush’s NSA and later Secretary of State Condaleeza Rice, an expert on Central Asia, sat on the board at Chevron alongside George Schultz from 1989-1992. She even had an oil tanker named after her.

Across the Caspian Sea, Azerbaijan was receiving hundreds of millions of dollars in US aid. BP Amoco led a consortium of seven oil giants who spent an initial $8 billion to develop three concessions off the coast of the capital Baku- historic base camp of Big Oil in the region. [739] BP Amoco and Pennzoil- recently acquired by Royal Dutch/Shell- took control of the Azerbaijan Oil Company, whose board of directors included former Bush Sr. Secretary of State James Baker.

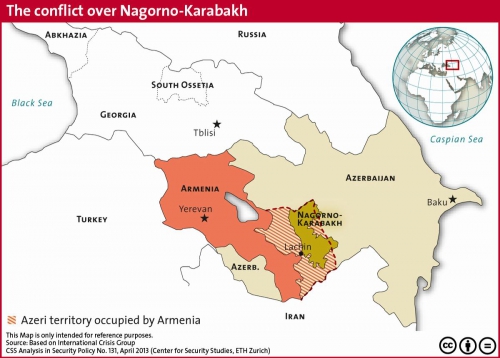

In 1991 Air America super spook Richard Secord showed up in Baku under the cover of MEGA Oil. [740] Secord & Company did military training, sold Israeli arms, passed “brown bags filled with cash” and shipped in over 2,000 Islamist fighters from Afghanistan with help from Gulbuddin Hekmatyar. Afghan heroin began flooding into Baku. Russian economist Alexandre Datskevitch said of 184 heroin labs that police discovered in Moscow in 1991, “Every one of them was run by Azeris, who use the proceeds to buy arms for Azerbaijan’s war against Armenia in Nagorno-Karabakh”. [741]

A Turkish intelligence source claims that Exxon and Mobil were behind the 1993 coup against elected Armenian President Abulfaz Elchibey. Secord’s Islamists helped. Osama bin Laden set up an NGO in Baku as a base for attacking the Russians in Chechnya and Dagestan. A more pliant President Heidar Aliyev was installed. In 1996, at the behest of Amoco’s president, he was invited to the White House to meet President Clinton- whose NSA Sandy Berger held $90,000 worth of Amoco stock. [742]

Armenian separatists backed by the CIA took over the strategic Armenian regions of Nagorno-Karabakh and Nakhnichevan which border Turkey and Iran. When Turkish President Turgut Ozal mentioned intervention in Nakhnichevan to back the Azerbaijani seizure, Turkish Premier Suleyman Demirel quickly played down the statement from the key US ally. These two regions are critical to Big Oil plans to build a pipeline from the Caspian Sea across Turkey to the Russian Black Sea port of Novorrossiysk. The same route is utilized by Turkey’s Gray Wolves mafia in their Central Asia to Europe heroin endeavors. When Gray Wolf Mehmet Ali Agca tried to assassinate Pope John Paul II in 1981, the CIA used its Gladio strategy, trying to pin it on Bulgaria’s Communist Lukashenko government.

Lukoil owns 26% of the Russian Black Sea port at Novorrossiysk. Its president Vayit Alekperov wanted to build the Caspian pipeline through Grozny in Chechnya, while the Four Horsemen preferred the route through Turkey. CIA support for Armenian separatists and Chechen Islamist rebels ensured chaos in Grozny. Alekperov finally agreed to the Turkish route.

In 2003 the Defense Department proposed a $3.8 million military training grant for Azerbaijan. Later they admitted it was to protect US access to oil. As author Michael Klare put it, “Slowly but surely, the US military is being converted into a global oil-protection service”. [743]

Turkmenistan, which borders the Caspian Sea on the southeast, is a virtual gas republic, containing massive deposits of natural gas. It also has vast reserves of oil, copper, coal, tungsten, zinc, uranium and gold. The biggest gas field is at Dauletabad in the southeast of the country, near the Afghan border. The Unocal-led Centgas set about building a pipeline which would connect the oil fields around Chardzhan to the Siberian oilfields further north. More crucial to Centgas was a gas pipeline from Dauletabad across Afghanistan and Pakistan to the Indian Ocean. [744] Advisers to the project included Henry Kissinger. Unocal is now part of Chevron.

With the Four Horsemen firmly in charge of Caspian Sea reserves, the Caspian Pipeline Consortium was born. Chevron Texaco took a 15% stake with the other three Horsemen and Lukoil splitting the rest. Pipeline security was provided by the Israeli firm Magal Security Systems, which is connected to Mossad. Azerbaijan and Turkmenistan have especially cozy relations with Israel via Special Ambassador Yusef Maiman, who is president of the Israeli Mehrav Group. Mehrav is involved in a project in Turkey to divert water from the upper Tigres and Euphrates Rivers to the southeast part of Turkey and away from Iraq. [745] The Caspian pipeline was built by Bechtel in partnership with GE and Wilbros Group. The pipeline quietly began moving oil and gas in November 2001, just two months after 911.

Bechtel also built the oilfield infrastructure at Tengiz for Chevron Texaco. In 1995 Bechtel led a USAID-funded consortium to restructure the energy sectors of eleven Central and Eastern European nations in line with IMF mandates. Bechtel received a massive contract to upgrade Russia’s many ailing aluminum smelters in tandem with Pechiney. Lukoil contracted with New Jersey-based ABB Lummus Crest (formed when engineering giants Asea Braun Boveri and Lummis Crest merged) to build a $1.3 billion refinery at the Novorrossysk port and to do a $700 million upgrade on its refinery at Perm.

The Bush Jr. Administration now planned a series of additional Caspian Sea pipelines to compliment the Tenghiz-Black Sea route. A Baku-Tblisi-Ceyhan pipeline was built by a Four Horsemen consortium led by BP Amoco. The law firm representing the BP-led consortium is James Baker’s family law firm- Baker Botts. The BP Amoco pipeline runs the length of the country of Georgia through its capital Tblisi.

In February 2002 the US announced plans to send 200 military advisers and attack helicopters to Georgia to “root our terrorism”. [746] The deployment was a smokescreen for pipeline protection. In September 2002 Russian Foreign Minister Igor Ivaniov accused Georgia of harboring Chechen rebels. In October 2003 Georgian President Eduard Schevardnadze was forced to step down in a bloodless revolution. According to a December 11, 2003 article on the World Socialist Party website, CIA sponsored the coup.

In September 2004 hundreds of Russian school children were killed when Chechen separatists seized their school building. Russian President Vladimir Putin said of the incident, “Certain political circles in the West want to weaken Russia, just like the Romans wanted to weaken Carthage.” He accused “foreign intelligence services” of complicity in the attacks. His adviser Aslanbek Aslakhanov went further, stating on Russian Channel 2 News, “The men had their conversations not within Russia, but with other countries. They were led on a leash. Our self-styled friends have been working for several decades to dismember Russia… (they are the) puppeteers and are financing terror.” Russia’s KM News ran the headline, “School Seizure was Planned in Washington and London”. [747]

Lukoil epitomizes the corruption so rampant in Russia since the Soviet collapse. Bribery is the norm. Lukoil has given luxury jets to the mayor of Moscow, the head of Gazprom (the state-owned natural gas monopoly) and Kazakhstan President Nazarbayev. In the mid-1990’s Lukoil announced that it would sell another 15 % stake to foreign stockholders through its largest owner and financial adviser CS First Boston and the Bank of New York. [748] In 2002 they announced plans to sell off another big stake.

According to Kurt Wulff of the oil investment firm McDep Associates, the Four Horsemen, romping in their new Far East pastures, saw asset increases from 1988-1994 as follows: Exxon Mobil- 54%, Chevron Texaco- 74%, Royal Dutch/Shell- 52% and BP Amoco- 54%. The Horsemen had more than doubled their collective assets in six short years. This quantum leap in Anglo-American global power had everything to do with the takeover of the old Soviet oil patch and the subsequent impoverishment of its birthright owners.

[722] Behold a Pale Horse. William Cooper. Light Technology Publishing. Sedona, AZ. 1991.

[723] The Robot’s Rebellion: The Story of the Spiritual Renaissance. David Icke. Gateway Books. Bath, UK. 1994. p.94

[724] Hot Money and the Politics of Debt. R.T. Naylor. The Linden Press/Simon & Schuster. New York. 1987. p.78

[725] Ibid. p.165

[726] Dope Inc.: The Book that Drove Kissinger Crazy. The Editors of Executive Intelligence Review. Washington, DC. 1992

[727] “The Unholy Alliance”. Carl Bernstein. Time. 2-24-92. p.28

[728] “US Obtained Soviet Arsenal from Poland”. Eugene Register-Guard. 2-13-94

[729] The Other Side Of Deception. Victor Ostravsky. HarperCollins Publishers. New York. 1994.

[730] Bernstein. p.28

[731] “The Dismantling of the Soviet Union”. Peter Symon. Philippine Currents. November/December 1991.

[732] “Drilling for a Miracle”. Fred Coleman. US News & World Report. 12-7-92. p.54

[733] Evening Edition. National Public Radio. 6-18-93

[734] “Exxon’s Russian Oil Deal Makes Other Firms Feel Lucky”. Wall Street Journal. 12-13-01

[735] “The Seven Sisters Have a Baby Brother”. Paul Klebnikov. Forbes. 1-22-96. p.70

[736] Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. Ahmed Rashid. Yale University Publishing. New Haven, CT. 2001. p.145

[737] “Christopher Promises Aid to Oil-Rich Kazakhstan”. AP. Northwest Arkansas Morning News. 10-24-93

[738] 10K Filings to SEC. Exxon Mobil and Chevron Corporations. 3-28-01

[739] “The Quietly Determined American”. Paul Klebnikov. Forbes. 10-24-94. p.48

[740] Azerbaijan Diary: A Rogue Reporter’s Adventures in a Oil-Rich, War-Torn, Post- Soviet Republic. Thomas Goltz. M.E. Sharpe. Armonk, NY. 1999. p.272

[741] “al-Qaeda, US Oil Companies and Central Asia”. Peter Dale Scott. Nexus. May-June, 2006. p.11-15

[742] See No Evil: The True Story of a Ground Soldier in the CIA’s War on Terrorism. Robert Baer. Crown. New York. 2002. p.243-244

[743] Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America’s Growing Dependency on Imported Petroleum. Michael T. Klare. Metropolitan/Henry Holt. 2004. p.6-7

[744] Escobar. Part I

[745] “The Roving Eye: Pipelineistan, Part II: The Games Nations Play”. Pepe Escobar. Asia Times Online. 1-26-02

[746] “Wolf Blitzer Reports”. CNN. 2-27-02

[747] “Paranotes: Russian School Seige Conspiracy”. Al Hidell. Paranoia. Issue 37. Winter 2005.

[748] Klebnikov. 1-22-96. p.72

Dean Henderson is the author of five books: Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global Intelligence, Narcotics & Terror Network, The Grateful Unrich: Revolution in 50 Countries, Das Kartell der Federal Reserve, Stickin’ it to the Matrix & The Federal Reserve Cartel. You can subscribe free to his weekly Left Hook column @ www.deanhenderson.wordpress.com

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, caucase, azerbaïdjan, arménie, turkménistan, zone caspienne, europe, asie, affaires européennes, affaires asiatiques, politique internationale, géopolitique, hydrocarbures, gaz, gaz naturel, gazoducs, pétrole, city of london, bourse, économie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 30 avril 2014

Inglaterra apoya a Azerbaiyán contra Armenia

Inglaterra apoya a Azerbaiyán contra Armenia

Ex: http://www.elespiadigital.com

El embajador británico solicitó a Armenia que "devuelva" a Azerbaiyán los territorios circundantes a Nagorno-Karabaj "tomados" durante la guerra.

El Reino Unido apoya firmemente los principios del arreglo pacífico del conflicto de Nagorno-Karabaj a través de la mediación del Grupo de Minsk de la OSCE . Así lo manifestó el embajador británico en Azerbaiyán Irfan Siddig en una entrevista con 1news.az.

"Los territorio de Azerbaiyán de Nagorno-Karabaj y la tierra circundante son reconocidos internacionalmente. Pero está claro que la situación de Nagorno-Karabaj la disputan Armenia y la población armenia de Nagorno-Karabaj. Así, en la práctica, esto significa que un acuerdo sobre el futuro estatus de Nagorno-Karabaj debe lograrse sobre la base de los principios de Helsinki -no uso de la fuerza, el respeto a la integridad territorial y la igualdad de los pueblos y su derecho a la libre determinación. Este es el elemento más difícil del conflicto, que debe ser acordado entre todas las partes", dijo el Embajador.

"Sin embargo, el estatuto de los territorios que rodean Nagorno-Karabaj, que las fuerzas armenias continúan manteniendo bajo ocupación como consecuencia del conflicto militar, no puede ser negado. Es Territorio de Azerbaiyán, y en cualquier solución pacífica las fuerzas armenias deben retirarse de estas tierras, ya que la continua ocupación de estos territorios es uno de los obstáculos para la paz, y el Reino Unido apoyó la pronta devolución de esas tierras a Azerbaiyán en el marco de un acuerdo de paz global", concluyó Siddig.

00:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arménie, azerbaidjan, caucase, angleterre, grande-bretagne, royaume-uni, géopolitique, politique internationale, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 15 juin 2012

Les tensions augmentent entre l’Iran et l’Azerbaïdjan

Les tensions augmentent entre l’Iran et l’Azerbaïdjan

Les relations déjà tendues entre l’Iran et l’Azerbaïdjan qui opère comme un avant-poste des Etats-Unis et d’Israël dans la mer Caspienne, ont continué de se détériorer ces derniers jours.

Il y avait eu un durcissement de ton de part et d’autre suite au Concours Eurovision de la Chanson qui s’est tenu cette année à Bakou. Le 29 mai, l’Azerbaïdjan avait empêché un influent imam iranien d’entrer dans le pays après que les Islamistes iraniens ont qualifié le concours de la chanson de « parade pour homosexuels. » Il y a eu des protestations réciproques dans les deux pays durant le concours. Téhéran et Bakou ont depuis tous deux rappelé leur ambassadeur.

Le 30 mai, le gouvernement de Bakou avait aussi envoyé une note à Téhéran lui demandant des informations sur le lieu de séjour de deux écrivains d’Azerbaïdjan qui auraient disparu en Iran. Les médias russes parlent maintenant ouvertement d’une « guerre diplomatique. »

La raison de ces relations tendues est l’étroite collaboration de l’Azerbaïdjan avec les Etats-Unis et Israël dans les préparatifs de guerre contre l’Iran. Téhéran a accusé plusieurs fois le gouvernement de Bakou d’être impliqué dans les assassinats de scientifiques nucléaires iraniens qui ont été très probablement perpétrés par des agences du renseignement américain et israélien. L’Iran se sent à juste titre menacé par le réarmement systématique de l’armée d’Azerbaïdjan qui est assuré par Israël et les Etats-Unis.

Les Etats d’Azerbaïdjan, de Russie, du Turkménistan, du Kazakhstan et d’Iran se querellent depuis des années au sujet d’un relevé de frontière dans la mer Caspienne riche en pétrole dont le statut territorial n’a pour cette raison toujours pas été défini. Tahir Zeynalov, analyste de l’Académie diplomatique d’Azerbaïdjan, a dit au journal en ligne Eurasianet.org que l’Azerbaïdjan aura à se défendre contre d’éventuelles tentatives de l’Iran d’effectuer des forages d’exploration pétrolière dans la région que son pays pourrait revendiquer « comme étant le nôtre. »

Durant le récent Concours Eurovision de la Chanson, deux vaisseaux garde-côtes d’Azerbaïdjan ont patrouillé dans le port de Bakou et il y a des divulgations d’articles de presse associant cette manoeuvre à de prétendues menaces de l’Iran. En réaction à cette provocation ouverte, l’Iran a procédé à des exercices militaires impliquant six navires de guerre près de la frontière avec l’Azerbaïdjan.

L’armée de l’Azerbaïdjan, et particulièrement la marine, a été systématiquement réarmée ces dernières années par les Etats-Unis. Entre 2010 et 2011, les dépenses militaires de l’Azerbaïdjan sont passées de 3,95 pour cent à 6,2 pour cent du PIB, voire 3,1 milliards de dollars. Dans un télégramme de 2009 du gouvernement américain, publié par WikiLeaks, l’Azerbaïdjan est décrit comme « un partenaire important dans la guerre contre le terrorisme. » Les dirigeants de l’Azerbaïdjan avaient soutenu les guerres contre le Kosovo, l’Irak et l’Afghanistan.

La dépêche dit aussi: « En tant que partie intégrante du plan d’action individuel pour le partenariat de l’OTAN (NATO Individual Partnership Action Plan), l’Azerbaïdjan a promis d’accroître la capacité de ses forces navales pour empêcher les menaces dans la mer Caspienne et pour apporter sa contribution dans la lutte contre le terrorisme. A cette fin, le ministre de la Défense travaille en étroite collaboration avec le Département d’Etat à la Défense des Etats-Unis depuis deux ans … Les plongeurs et les commandos de la marine de l’Azerbaïdjan ont reçu un entraînement et de l’équipement de la part des Etats-Unis.

L’Azerbaïdjan est non seulement riche en pétrole et en gaz, qui est largement exporté vers les Etats-Unis et l’Union européenne, mais elle est aussi un important pays de transit pour des ressources provenant du reste du bassin Caspien et d’Asie centrale. La dépêche précitée l’indique clairement : « L’un des intérêts clé américain est ici la capacité de l’Azerbaïdjan à continuer à produire et à exporter des ressources en hydrocarbures provenant de réserves qui sont situées au large de la mer Caspienne. »

Israël est aussi directement impliqué dans l’armement de l’Azerbaïdjan. En février de cette année, Bakou a accepté d’acheter d’Israël des armes d’une valeur de 1,6 milliard de dollars. Les nouveaux systèmes d’armes commandés à Israël comprennent des missiles basés en mer et des drones. Grâce au soutien des Etats-Unis et d’Israël, Bakou dispose à présent d’une marine plus lourdement armée dans la région Caspienne que la Russie.

Selon un rapport publié par le magazine américain Foreign Policy, Israël a maintenant accès aux bases aériennes près de la frontière au Nord de l’Iran, d’où des frappes aériennes pourraient être lancées contre Téhéran.

On a aussi pu voir la semaine dernière à quel point l’Azerbaïdjan est impliqué dans les préparatifs de guerre contre l’Iran, dans un article du Washington Post détaillant la suggestion absurde d’une tentative d’assassinat présumé de l’Iran contre des responsables américains en Azerbaïdjan. (Voir : « Washington Post airs another unlikely Iranian assassination plot »)

La secrétaire d’Etat américaine, Hillary Clinton, est attendue à Bakou le 6 juin pour rencontrer le président d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le ministre des Affaires étrangères, Elmar Mamedyarov. A l’ordre du jour figurera le conflit du Haut-Karabakh (Nargorny-Karabagh), une région au sujet de laquelle l’Azerbaïdjan a été en conflit pendant des années avec son voisin l’Arménie.

Le conflit territorial au sujet du Haut-Karabakh est un motif important pour le soutien que l’Azerbaïdjan apporte à présent aux Etats-Unis et à Israël. En cas de guerre au sujet du Haut-Karabakh, la Russie et l’Iran se rallieraient à l’Arménie tandis que l’Azerbaïdjan compterait évidemment sur un soutien de Washington.

La question de l’Iran est aussi d’une importance capitale. Selon le journal en ligne de l’Azerbaïdjan AKZ.az, les experts s’attendent à ce que Clinton discute du « programme de la guerre contre le terrorisme et de l’aide à l’Azerbaïdjan, » et du « rééquipement technique des services secrets de l’Azerbaïdjan. »

La Turquie qui appuie aussi une intervention militaire contre la Syrie, et qui joue actuellement un rôle de premier plan pour équiper les rebelles syriens, envoie quatre hauts responsables militaires comme occasion de manifester publiquement son soutien à Bakou, en soulignant les liens de longue date qui existent entre Ankara et ce pays de langue turque. L’agence d’information russe Regnum a cité une source anonyme proche de l’armée turque disant : « Par cette mesure, la Turquie veut faire comprendre à l’Iran qu’elle ne laissera pas l’Azerbaïdjan toute seule. »

00:06 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, caucase, iran, azerbaïdjan, moyen orient, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 05 juin 2012

Azerbaïdjan: pas de sanctions!

Bernhard TOMASCHITZ:

Azerbaïdjan: pas de sanctions!

L'Azerbaïdjan est candidat à l'adhésion à l'OTAN!

L’emprisonnement de Ioulia Timochenko, chef de l’opposition ukrainienne, fait que Kiev, juste avant la Coupe européenne de football, essuie un feu roulant de critiques. Ce n’est pas le cas de l’Azerbaïdjan où a eu lieu, le 26 mai, la finale du concours de l’Eurovision. Le président autoritaire Ilham Aliyev n’a rien à craindre: le ministère allemand des affaires étrangères a fait savoir qu’il n’y aurait pas de “campagne systématique” contre cette ancienne république soviétique.

Pourtant l’Azerbaïdjan devrait faire rugir de colère cet Occident si zélé à défendre les droits de l’Homme: les manipulations électorales y sont à l’ordre du jour tout comme les entorses lourdes à ces mêmes droits de l’Homme. Amnesty International estime que le nombre de prisonniers politiques est de 75 à 80; quant à l’organisation indépendante “Reporters sans frontières”, qui établit une liste des pays selon qu’ils accordent ou non une liberté de la presse pleine et entière, elle classe l’Azerbaïdjan à la 162ème place sur les 179 Etats qui ont été passés au crible de la grille d’analyse. L’Ukraine, elle, est au 116ème rang. Ensuite, il me paraît opportun d’ajouter que le clan Aliyev a fondé une sorte de dynastie post-communiste (Ilham Aliyev a succédé à son père Heydar en octobre 2003).

Mais contrairement à l’Ukraine, l’Azerbaïdjan n’a commis aucune grosse faute: il ne s’est jamais heurté de front aux intérêts géostratégiques des Etats-Unis. Enfin, ce pays caucasien, riche en ressouces et d’une grande importance stratégique, se trouve, depuis l’effondrement de l’Union Soviétique, tout en haut sur la liste des Etats prioritaires bénéficiant de l’aide américaine. Dans un rapport de planification stratégique édité par l’organisation d’aide au développement USAID, inféodée au ministère américain des affaires étrangères, on a pu lire le constat suivant dès juin 2000: “L’Azerbaïdjan possède d’énormes réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel. De plus, il se situe dans une zone géostratégique cruciale entre la Russie et l’Iran”. Par voie de conséquence, Washington ne néglige rien pour mettre Bakou de son côté, tandis que les Azéris louvoient, depuis leur indépendance en 1991, entre les Etats-Unis et la Russie. Si les plans américains réussissent, Washingon pourra tuer deux mouches d’un seul coup de savatte: d’une part, la Russie sera encore un peu plus houspillée hors du Caucase mériodional; ce sera le deuxième revers après la Géorgie. D’autre part, les Américains pourraient créer une pierre d’achoppement entre Moscou et Téhéran.

Le but principal des stratèges de Washington est donc de favoriser une adhésion à l’OTAN de l’Azerbaïdjan. Le 3 juin 2009, dans le magazine “Eurasianet”, qui s’affiche sur la grande toile, on pouvait lire un article de Shahin Abbasov, conseiller du spéculateur en bourse Georges Soros, financé par l’”Open Society Institute Azerbaidjan”, où l’auteur évoquait une rencontre avec un responsable très haut placé de l’OTAN, dont il ne citait pas le nom, selon qui l’Azerbaïdjan aurait plus de chance d’adhérer rapidement à l’OTAN que la Géorgie. “Il y a quelque temps, au quartier général de l’OTAN à Bruxelles comme à Bakou, on pensait que la Géorgie serait la première à adhérer au Pacte nord-atlantique et que l’Azerbaïdjan ne suivrait qu’ultérieurement”. Mais la donne a changé depuis la guerre entre la Géorgie et la Russie en août 2008; voilà pourquoi “l’Azerbaïdjan pourrait plus vite devenir membre de l’OTAN que la Géorgie ou l’Ukraine”. Ensuite, dit-on dans l’article, l’Azerbaïdjan dispose de “quelques atouts particuliers”, notamment ses “liens culturels étroits” avec la Turquie, partenaire à part entière de l’OTAN et son importance stratégique cardinale sur le tracé prévu de l’oléoduc Nabucco.

Mais avant que les démarches ne soient entreprises en vue de l’adhésion de l’Azerbaïdjan au Pacte nord-atlantique, il faut d’abord briser les bonnes relations qui existent entre Bakou et Moscou. La Russie a conservé, depuis la fin de l’Union Soviétique, la station de radar de Gabala en Azerbaïdjan, une station de haute importance stratégique. Le bail se termine à la date du 24 décembre 2012. A l’heure actuelle, les deux Etats négocient un prolongement de ce bail jusqu’en 2025, mais Bakou exige comme prix de la location non plus la somme de sept millions de dollars par an mais celle de 300 millions! Jusqu’en novembre 2011, on parlait de quinze millions de dollars.

Apparemment le prix a été réévalué à la hausse afin que Gabala soit trop cher pour la Russie et qu’ainsi la voie soit ouverte à l’OTAN. En janvier 2010, le politologue Vafa Guluzade, conseiller de l’ancien président Heydar Aliyev, soulignait dans un article: “Le territoire et le peuple de l’Etat d’Azerbaïdjan s’avèrent idéaux pour une coopération avec l’OTAN. Le pays dispose d’une situation géostratégique favorable, sa population est éduquée et capable de se servir de nouvelles technologies. L’Azerbaïdjan dispose aussi de terrains d’aviation militaires, qui pourraient servir de bases à l’OTAN”.

Bien sûr, il faut également tenir compte de solides intérêts économiques. A ce propos, on a pu lire les lignes suivantes dans le texte qui exposait en juin 2000 la planification stratégique de l’USAID: “La participation de firmes américaines dans le développement et l’exportation du pétrole et du gaz naturel azerbaïdjanais s’avère importante pour la diversification des importations américaines d’énergie et pour la promotion des exportations américaines. Les Etats-Unis soutiennent l’utilisation de divers tracés d’oléoducs pour faciliter l’exportation du pétrole d’Azerbaïdjan”. Il s’agit surtout de contourner la Russie et l’Iran dans l’acheminement du pétrole et du gaz naturel. Le tracé Bakou/Tiflis (Tbilissi)/Ceyhan achemine déjà le gros du pétrole de la zone caspienne via la Géorgie en direction de la côte méditerranéenne de la Turquie. Cet oléoduc est contrôlé par un consortium anglo-américain sous la direction du géant pétrolier britannique BP.

D’autres tracés d’oléoducs devront être construits à court ou moyen terme. On est actuellement en train de boucler les négociations quant à la construction de l’oléoduc TANAP (“Trans-Anatolian Pipeline”) qui devrait acheminer le gaz naturel azerbaïdjanais en Europe via la Turquie. Le projet TANAP, qui aura coûté sept milliards d’euro, devrait avoir une capacité de 16 milliards de m3 par an, ce qui constitue une concurrence majeure pour la Russie, et aussi, bien sûr, pour l’Iran.

Bernhard TOMASCHITZ.

(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°21-22/2012; http://www.zurzeit.at/ ).

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : azerbaïdjan, géopolitique, otan, politique internationale, caucase, pétrole, hydrocarbures, oléoducs, europe, affaires européennes, géostratégie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 06 janvier 2012

Le système euro-atlantiste oppose son veto à l’indépendance du Nagorno-Karabakh

“ALIENA”:

Le système euro-atlantiste oppose son veto à l’indépendance du Nagorno-Karabakh

Le nom de Stepanakert, actuelle capitale de la République du Nagorno-Karabakh (RNK), doit son nom au révolutionnaire bolchevique Stepan Chaumjan (1878-1918), originaire de Bakou et connu sous le sobriquet de “Lénine du Caucase”. En langue arménienne, cette république s’appelle “Lernayin Gharabagh” ou “Arts’akh”; “Nagorno Karabakh” est son nom en russe, où l’adjectif “nagorno” signifie “montagneux”. Cette région de 4400 km2 (elle est à peine plus grande que la province italienne de la Molise) se trouve dans le Caucase mériodional et s’est proclamée indépendante le 6 janvier 1992. Comme d’habitude, la communauté internationale adopte une politique de deux poids deux mesures quand il s’agit de reconnaître le statut juridique d’entités nouvelles s’étant constituées lors de la liquéfaction d’anciens Etats sur la masse continentale eurasienne. D’une part, le Kosovo a pu compter sur l’appui inconditionnel d’une grande majorité d’Etats occidentaux, malgré l’opposition de la Serbie. D’autre part, la RNK n’a pas connu de telles faveurs.

Pourtant, le référendum demandant la sécession de cette région, officiellement azerbaïdjanaise, référendum qui s’est tenu en décembre 1991, n’est en fait que la confirmation d’une déclaration antérieure, datant de l’époque soviétique et prévoyant également le rattachement à l’Arménie, ce que ne souhaitaient alors ni Moscou ni Bakou. Cette déclaration date de la fin des années 80 et avait été introduite par le Soviet de la région autonome, au temps de l’URSS. L’espoir actuel d’obtenir l’indépendance est conforté par l’idée d’une sorte de continuité juridique remontant à l’époque soviétique: il se placerait ainsi dans une “logique évolutive”.

Cette région, peuplée au moyen-âge par des sujets arméniens de l’Empire perse, est tombée sous la domination russe au début du 19ème siècle: en effet, le Karabakh, par le traité du 14 mai 1805 (1220 selon le calendrier musulman), est intégré dans l’empire russe en prenant la forme juridique d’un khanat autonome. L’unique médiateur entre la population du Nagorno Karabakh et le Tsar Alexandre Pavlovitch Romanov (1777-1825) était le gouverneur de la Géorgie. Avec l’effondrement de l’Empire des Tsars, suite à la révolution bolchevique de 1917, le territoire du Nagorno Karabakh a été âprement disputé entre les nouvelles républiques socialistes soviétiques de l’Azerbaïdjan (en laquelle le Nagorno Karabakh fut inclu) et de l’Arménie, située un peu plus à l’Ouest. En 1921 donc, la région est incluse dans la juridiction azérie constituée par le Comité exécutif central de la République socialiste soviétique de l’Azerbaïdjan qui lui accorde toutefois l’autonomie régionale.

Au fil du temps, les ressortissants de cette région autonome au sein de l’Azerbaïdjan soviétique ont demandé à plusieurs reprises d’être inclus dans la RSS d’Arménie (pour la première fois en 1945, puis en 1966 et en 1977). Le projet, à ses débuts, avait été contrecarré par Staline, agissant en sa qualité de Commissaire du Peuple pour les questions nationales. Avec la désagrégation de l’Union Soviétique, les tensions inter-ethniques ont explosé: le gouvernement turcophone de Bakou, proche de celui d’Ankara, a opté pour une stratégie d’azérisation forcée, alors que la population est arménienne à 76%; quant aux autres minorités, elles sont russes ou kurdes. Désordres et violences ont agité les rues, en réponse à ce déni de justice: en 1988, à proximité de la ville d’Askeran, deux citoyens azéris sont tués, ce qui entraîne un pogrom anti-arménien à Sumgait, un grand centre urbain au nord de Bakou. Ce furent trois journées de massacres, qui firent des dizaines de victimes.

D’autres épisodes similaires ont ponctué la vie d’autres localités arméniennes au nord de la région, comme Spitak et Ghugark, forçant les ethnies à quitter l’espace juridictionnel où elles étaient en minorité pour se réfugier soit en Azerbaïdjan soit en Arménie. On estime que 14.000 civils arméniens ont pris la fuite, ainsi que 80.000 Azéris.

Pendant l’année 1989, les révoltes populaires n’ont jamais connu de répit. Elle atteignirent une phase de plus haute intensité quand les autorités azéries suspendirent les autorités locales du Nagorno Karabakh pour les confier à un “Comité organisateur” à majorité azérie, responsable devant le Conseil des ministres de l’Union. Au même moment, la RSS d’Arménie revendiquait prioritairement d’exercer son autorité “in loco”. Il s’ensuivit un cortège de dévastations et d’actions de guerilla où s’affrontèrent les deux peuples voisins: les Arméniens furent les principales victimes de ces désordres, qui ne cessèrent pas, même après l’intervention de l’Armée Rouge. Il faut aussi se rappeler que le tout dernier acte posé par l’Union Soviétique, dans le cadre de la perestroïka de Gorbatchev, fut de suspendre la gestion azérie dans le Nagorno Karabakh.

En se basant sur une clause de la constitution soviétique, la RNK en tant qu’enclave autonome, dès la sortie de l’Azerbaïdjan hors de l’Union, se proclame “république”: le 8 janvier de l’année suivante, Artur Aslanovitch Mkrtcian (né en 1959) prend en charge la fonction de Président, et Oleg Esayevitch Jesayan, celle de premier ministre. Trois mois plus tard, suite à la mort en des circonstances mystérieuses, de Mkrtcian, son poste est repris ad interim par Georgy Mikhaïlovitch Petrossian (né en 1953; en fonction en 1992 et 1993). Le premier président élu du Nagorno-Karabakh, suite aux élections du 29 décembre 1994, fut Robert Sedrakovitch Kotcharyan (né en 1954), dont Garen Zarmajrovitch Babourian reprendra les fonctions ad interim (en 1993-1994).

Face à cette volonté d’indépendance ou d’union avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan qui, avec la Turquie, est désormais la tête de pont des Etats-Unis dans le Caucase et dans la stratégie eurasienne globale de Washington, a réagi en lançant une opération militaire de grande envergure. Des milliers de victimes et plus d’un million de réfugiés appartenant aux deux ethnies constituèrent les funestes résultats de cette opération de guerre. Un cessez-le-feu aléatoire fut signé en mai 1994 (1).

Aujourd’hui, la situation reste plutôt instable, surtout parce que les Etats-Unbis refusent avec fermeté que d’autres puissances reconnaissent le statut indépendant de la RNK parce que cela pourrait constituer une gène pour l’acheminement du pétrole en provenance de Bakou et parce que cela pourrait offenser le principal interlocuteur dans le Caucase méridional du système euro-atlantiste. Au cours de ces dernières années, l’Azerbaïdjan a vu croître son PIB de manière quasi miraculeuse, surtout grâce à ses précieuses ressources d’hydrocarbures. C’est au départ des gisements de Shah Deniz au sud de la Mer Caspienne, à environ 70 km de la capitale azérie aujourd’hui florissante, que partira le corridor pétrolier et gazier du sud qui devra fournir en gaz naturel l’Europe occidentale, éliminant simultanément tout trajet sur le sol de la Russie, désormais considérée comme le principal adversaire dans la guerre des hydrocarbures. En 2006, un oléoduc est entré en fonction, traversant la Géorgie, où Washington avait appuyé l’insurrection populaire de 2003, connue sous le nom de “révolution des roses”. Cet oléoduc acheminera le brut azéri de la région de Bakou au terminal turc sur la Méditerranée.

“La politique de ségrégation et de discrimination poursuivie par l’Azerbaïdjan a généré une atmosphère de haine et d’intolérance contre le peuple arménien, ce qui a conduit à un conflit armé, à d’innombrables victimes, à des déportations de masse de toute la population de paisibles villages arméniens” (2): voilà ce que l’on peut lire dans la déclaration d’indépendance du Nagorno Karabakh, proclamée le 2 septembre 1991. Même si l’entité que représente le Nagorno Karabakh rencontre les pré-requis nécessaires pour former un Etat (et ces pré-requis sont plus solides que pour le Kosovo), l’indépendance de la RNK n’est pas acceptée par la communauté internationale et condamne la région à une dramatique incertitude permanente: les 137.000 habitants de la RNK (selon les estimations de 2006) survivent vaille que vaille sous la menace constante des forces azéries. Mais ils n’abandonnent pas l’espoir de construire un jour un futur de paix pour leur pays. Celui-ci vit de l’agriculture, de l’élevage et du travail de la soie. Malgré tout, le gouvernement de Bakou a déclaré qu’il ferait à nouveau appel aux armes si la médiation de l’OSCE (instance dont la Fédération de Russie réclame une réforme) échoue.

(article paru dans “Rinascita”, Rome, 20 décembre 2011; http://www.rinascita.eu/ ).

Notes:

(1) Les autres présidents sont Léonard Georgevitch Petrossian (né en 1954; du 20 mars au 8 septembre 1997, ad interim); Arkady Archavirovitch Goukassian (né en 1957; du 8 septembre 1997 au 7 septembre 2007); Bako Sakharovitch Sakhakhan (né en 1960; depuis le 7 septembre 2007).

(2) “...prenant en considération que la politique d’apartheid et de discrimination poursuivie en Azerbaïdjan a suscité une atmosphère de haine et d’intolérance dans la République à l’égard du peuple arménien, ce qui a conduit à un conflit armé, à des victimes humaines, à des déportations en masse de populations vivant dans de paisibles villages arméniens” (cfr. l’adresse électronique http://www.nkr.am/en/declaration/10/ ).

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique inetrnationale, géopolitique, russie, arménie, nagorno-karabakh, azerbaïdjan, caucase, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 30 décembre 2009

La Doctrine Brzezinski et le Caucase

Lorenzo MOORE :

La Doctrine Brzezinski et le Caucase

Malgré la relève de la garde à Washington, depuis l’accession d’Obama au pouvoir, le Caucase reste une « région stratégique » dans la tentative américaine de contrôler totalement ou en partie les anciennes zones d’influence russe en Asie centrale, région riche en matières premières. Sur ce front rien n’a changé en fait : c’était clair depuis la première décision prise par la nouvelle présidence d’augmenter les effectifs américains destinés à renforcer la guerre d’occupation en Afghanistan.

La partie est mortelle entre les massacres de Grozny et de Beslan

Durant la présidence néoconservatrice de Bush, le Caucase avait à nouveau fait parler de lui avec le double attentat aérien contre deux avions de ligne russes et avec la monstrueuse séquestration des enfants de Beslan, où quelques dizaines de guérilleros tchétchènes avaient pris des écoliers et des parents d’élèves en otage dans un établissement scolaire de la ville principale de la république autonome d’Ossétie du Nord, appartenant à la Fédération de Russie. La confrontation entre Russes et Tchétchènes n’est pas le seul conflit en cours dans la région qui fait le pont entre l’Europe et l’Asie. En Géorgie, le président Mikhaïl Saakashvili, après avoir fait plier la république sécessionniste d’Adjarie, entre la Géorgie et la Turquie, a ensuite mené une attaque, vite avortée, contre l’Ossétie du Sud, dont la population est ethniquement et culturellement la même qu’en Ossétie du Nord mais dont le territoire, jadis autonome en Géorgie, est aujourd’hui indépendant après une intervention russe.

L’Ossétie du Sud est indépendante de facto depuis 1993, lorsque les indépendantistes sud-ossètes ont obtenu la victoire lors d’une brève guerre de sécessions contre les Géorgiens, peu de temps après l’effondrement de l’URSS. Les Russes avaient appuyé cette sécession et, grâce aux mouvements indépendantistes d’Ossétie, d’Abkhazie et d’Adjarie, ils ont pu revenir dans la région au sud du Caucase. Dans les petites républiques indépendantes grâce aux efforts des troupes de maintien de la paix, les Russes ont pu construire des bases militaires, leur territoire étant soustrait au contrôle de Tbilissi. Avec l’appui des Etats-Unis, Saakashvili avait réussi en décembre 2003 à chasser du pouvoir Chevarnadze. Ce fut le premier épisode dans le processus de reformulation du projet nationaliste géorgien visant à récupérer les territoires cédés dans les années 1991-93. Ce projet nationaliste géorgien n’est possible qu’avec l’appui des Etats-Unis et d’Israël, qui comptent quelques centaines de militaires sur le terrain, officiellement pour contrer le terrorisme mais en réalité pour entrainer l’armée géorgienne.

L’appui de Washington ne provient pas d’un amour subi pour la Géorgie en butte avec ses ethnies rebelles, ossètes et abkhazes, mais d’une volonté de chasser définitivement la Russie de la zone où seront transportés vers l’Europe les hydrocarbures de la Mer Caspienne.

Le nouveau président géorgien s’est engagé à construire l’oléoduc Bakou/Ceyhan destiné à acheminer le pétrole de la Caspienne et de l’Azerbaïdjan vers le port turc, en traversant le territoire géorgien. Cet oléoduc mettrait hors jeu le tracé menant au port russe de Novorossisk sur la Mer Noire. Ajoutons que cet oléoduc russe passe par le territoire de la Tchétchénie. On voit dès lors clairement pourquoi le conflit en Tchétchénie revêt une importance stratégique cruciale dans les rapports Etats-Unis/Russie et pourquoi Washington se mobilise (en vain) pour inciter les Géorgiens à éliminer les deux petites républiques rebelles et à chasser les bases russes hors du Caucase méridional. La construction d’un oléoduc entièrement contrôlé par la Géorgie, au moment où l’oléoduc concurrent est continuellement menacé de sabotage par la guérilla tchétchène, garantirait par ricochet le contrôle exclusif par les Américains des ressources pétrolifères du Sud de la Caspienne, tout en isolant la Russie de l’Europe et en complétant l’encerclement de l’Iran.

C’est dans ce contexte qu’il faut analyser la guerre qu’a déclenché la Géorgie contre l’Ossétie et l’appui récurrent de Tbilissi à la guérilla tchétchène. Saakashvili avait espéré déclencher une guerre de courte durée pour faire plier les Ossètes, pour provoquer leur fuite vers le territoire de la Fédération de Russie et pour contrôler à nouveau le territoire de peuplement ossète. Les Ossètes savaient bien qu’en cas de défaite ils devaient s’attendre à une « purification ethnique » des plus féroces, visant la « géorgianisation » de leur pays, surtout que les Ossètes n’ont pas oublié les 20.000 morts (presque tous des civils) que leur population a subis lors de la guerre de sécession avec la Géorgie.

Les Russes, pour leur part, savent que, s’ils sont chassés de leurs bases d’Ossétie et d’Abkhazie, ils seront mis hors jeu dans le Caucase et que les rébellions au sein des nombreuses républiques autonomes de la Fédération se multiplieraient. C’est ce qui explique la riposte militaire russe, rapide et soudaine, contre l’agression géorgienne. Cette action a donné de facto l’indépendance à l’Ossétie du Sud.

La question de l’oléoduc est centrale dans ce conflit : c’est elle qui a failli amener la Russie et les Etats-Unis à un conflit chaud, même si c’eut été par tiers acteurs interposés.

Qui souffle sur les braises ? Les patrons et les parrains de l’indépendantisme tchétchène !

L’assaut donné contre l’école de Beslan et les massacres qui s’ensuivirent, où les guérilleros tchétchènes ont tué un grand nombre d’otages, des enfants, des enseignants et des parents, suite à l’attaque du bâtiment scolaire par les forces spéciales russes, s’inscrivent dans cette seule et même guerre qui dévaste le Caucase depuis la fin de l’URSS. Il est peut-être vrai, comme aiment à le rappeler les commentateurs des médias occidentaux, que la guerre coloniale russe contre les Tchétchènes a commencé dans la première moitié du 19ème siècle, à une époque où l’expansion de la Russie atteignait les régions méridionales du Caucase. Cette guerre n’a jamais pris fin. Mais il est tout aussi vrai que la nouvelle flambée indépendantiste tchétchène a commencé en 1991, avec la déclaration d’indépendance de la petite république autonome du Caucase septentrional et avec la guerre voulue et perdue par Eltsine qui s’ensuivit de 1994 à 1996. Cette phase nouvelle du conflit russo-tchétchène a les mêmes « sponsors » et les mêmes parrains que le renouveau nationaliste géorgien qui a déclenché l’agression contre l’Ossétie méridionale en août 2008. L’indépendantisme tchétchène moderne était laïque au départ et animé par d’anciens officiers soviétiques, bien décidés à profiter du déclin de la Russie après les journées de confusion de l’automne 1991. Ces hommes voulaient affirmer l’indépendance d’un territoire qui aurait pu compter sur les dividendes du transit pétrolier pour assurer sa prospérité.

Mais dans les années qui ont suivi l’affirmation de ce premier indépendantisme tchétchène, les Américains ont ressorti la fameuse doctrine Brzezinski, préalablement appliquée en Afghanistan pour chasser le gouvernement laïque pro-russe. Pour y parvenir, les Etats-Unis ont financé des intégristes islamistes, les talibans, et un mystérieux réseau, Al-Qaeda, construit de toutes pièces sous l’égide américaine en utilisant les services de l’extrémiste wahhabite Osama Ben Laden. Dans le Caucase également, les Américains ont bien veillé à éliminer progressivement tous les leaders laïques pour leur substituer une direction religieuse d’obédience wahhabite. Le financement de ces nouvelles équipes vient en premier lieu de la monarchie saoudienne, désireuse d’étendre sa propre influence politique sur tous les territoires à majorité musulmane, par le biais d’une exportation de la version la plus réactionnaire et la plus obscurantiste de la religion islamique, née dans la péninsule arabique au 18ème siècle et adoptée par la dynastie des Saoud qui régnait à cette époque sur les bédouins du Nadjd qui étaient en conflit permanent avec tous les autres royaumes de l’Arabie péninsulaire et avec les shérifs de La Mecque dont provient la dynastie hachémite (à laquelle appartiennent les rois actuels de la Jordanie).

Dans les régions du Caucase septentrional, le wahhabisme saoudien a islamisé l’indépendantisme tchétchène et l’a transformé en une guérilla féroce, qui fait feu de tous bois: attentats suicides, massacre d’otages, guerre ouverte, infiltration sur le territoire russe, etc. Mais le wahhabisme n’agit pas seul: à ses côtés se tient l’une des principales compagnies pétrolières mondiales, la Chevron-Texaco, dont la conseillère pour l’espace caucasien et la responsable pour les politiques locales de cette zone de turbulences, est une dame que le monde entier a appris à connaître au cours de ces dernières années: Condoleeza Rice, déjà ministre de la Sécurité nationale sous la présidence de Bush junior.

La présence parmi les guérilleros tchétchènes de volontaires wahhabites, issus des nationalités les plus disparates (il y a parmi eux des Arabes de la péninsule, des Algériens, des Egyptiens, des Afghans, des ressortissants du Bengla Desh, etc.) indique, en outre, que le recrutement de ces effectifs wahhabites inclus dans les forces rebelles tchétchènes s’est effectué depuis le début des années 90 sous le patronnage de l’ISI, le fameux service secret pakistanais, inventeur et soutien majeur du régime des talibans en Afghanistan et responsable de l’organisation politique et militaire des militants wahhabites et déobandistes (les déobandistes relèvent d’une autre école islamiste, aux orientations très réactionnaires, née au 19ème siècle parmi les musulmans d’Inde).

Finalement, comme en Afghanistan, on voit fonctionner la synergie entre pétrodollars et idéologie religieuse saoudienne, logistique et formation pakistanaises et supervision géopolitique et géoéconomique par le complexe économico-politique américain. L’intérêt des multinationales américaines dans le développement et le maintien de la guérilla tchétchène est évident: mettre hors jeu toutes les concurrences européennes et asiatiques dans le transport du brut de la Caspienne, et, simultanément, couper l’herbe sous les pieds des monopoles russes. Ces objectifs sont poursuivis en même temps qu’un soutien toujours plus marqué aux oligarchies qui gouvernent sur le mode autocratique les Etats asiatiques issus de la désintégration de l’Union Soviétique: en premier lieu, l’Azerbaïdjan qui possède des gisements aux infrastructures déjà bien rodées. Dans ce contexte, par la création de toutes sortes de menées agressives, les intérêts pétroliers et géopolitiques des Etats-Unis cherchent à saboter les tracés anciens des oléoducs transportant le brut azéri, tracés construits à l’époque soviétique et qui mènent tous vers l’intérieur des terres russes.

Si l’on tient compte de ce point de vue, tant l’insurrection tchétchène sur le territoire qui mène au port pétrolier de Novorossisk sur la Mer Noire que la guerre avortée déclenchée par la Géorgie de Saakashvili, ont été in fine concoctées par Washington afin de multiplier les incidents, de déstabiliser la région pour aboutir à un contrôle exclusivement américain des flux d’hydrocarbures. Les présidences américaines successives, qu’elles aient été démocrates ou républicaines, de Carter à Obama, ont poursuivi inlassablement cette politique dont l’intention finale est d’empêcher la Russie de devenir une puissance autonome face aux Etats-Unis. Une Russie autonome serait parfaitement capable de poursuivre l’ancienne politique soviétique de s’opposer au leadership unique des Etats-Unis dans le monde. Les Etats-Unis visent aussi à créer les conditions qui feront de l’immense pays qu’est la Russie un objet pour les spéculations de la finance internationale, téléguidées depuis l’Amérique.

Par ailleurs, dans ses visées coloniales sur la Russie, les Etats-Unis ont trouvé en Russie même la collaboration intéressée de cette nouvelle classe composée d’anciens fonctionnaires du parti communiste recyclés en oligarques grâce aux positions clefs qu’ils occupent dans le petit monde des capitalistes de la “nouvelle Russie”. Leur action s’avère destructrice du point de vue du développement de la production industrielle russe mais, en même temps, extrêmement habile pour générer des profits chez les financiers. Ce sont eux qui ont fait gonfler au maximum la bulle financière russe qui a explosé en 1998, entraînant la disparition de l’épargne nationale tout en sauvegardant les immenses fortunes que cette nouvelle classe de capitalistes sans entreprises avait accumulées au cours des années précédentes.

La guerre en Tchétchénie a toujours été une bonne affaire pour cette nouvelle classe dominante: même si nous faisons abstraction des profits réalisés par la contrebande et le commerce des armes avec l’ “ennemi” tchétchène, la guérilla islamiste du Caucase septentrional est devenue un excellent prétexte pour dévier le mécontentement russe vers un objectif extérieur et pour décider, finalement, du destin politique de la Russie au 21ème siècle. Pour atteindre ces objectifs, Eltsine lui-même et sa bande ont été définitivement sacrifiés à la suite d’une offensive terrible des guérilleros tchétchènes qui ont placé des bombes à Moscou et occupé des hôpitaux au Daghestan en 1999 (toutes ces actions ont été menées par un chef notable, Bassaïev, concurrent du président tchétchène en exil Makhadov; Bassaïev est également le responsable de l’horrible massacre de Beslan).

Après Eltsine, Poutine a pris le pouvoir, en se présentant à la nation comme le président de la renaissance russe. Les règles du jeu ont alors changé, Washington a été tenu en échec, tandis que les oligarques ont été soit expropriés soit contraints à l’exil. Poutine a pu avancer dans la mise en oeuvre d’un capitalisme national russe, capable de développer ses propres infrastructures de production et de renforcer ses liens commerciaux et politiques avec les pays européens. Cette politique a été rendue possible grâce à l’exclusion de cette classe d’oligarques liée étroitement au capital financier américain et à la vente à l’encan des matières premières du pays.

Derrière cette attaque indirecte contre la Russie, nous voyons se profiler une alliance en apparence bigarrée entre les intérêts stratégiques américains, les intérêts économiques des multinationales américaines du pétrole, du néo-nationalisme géorgien, du fondamentalisme wahhabite téléguidé par l’Arabie Saoudite et de l’oligarchie financière russe repliée à l’étranger. L’objectif de cette alliance est d’abord de démontrer que Poutine n’est pas en mesure de défendre la Russie en y suscitant un climat qui permettrait à terme de lui substituer un autre homme, plus faible et plus enclin à servir les intérêts de la haute finance internationale en Russie et à l’étranger. Cet objectif ne s’est pas réalisé. Et ce n’est donc pas un hasard si le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov a déclaré, en critiquant directement les pays occidentaux: “[l’Occident] est indubitablement responsable de la tragédie qui frappe le peuple tchétchène parce qu’il donne l’asile politique aux terroristes. Lorsque nos partenaires occidentaux nous disent que nous devons réviser notre politique, qu’ils appellent ‘tactique’, je les invite à ne pas intervenir dans les affaires intérieures de la Russie”. Lavrov faisait directement référence aux décisions prises par les Etats-Unis et l’Angleterre de donner l’asile politique à deux chefs du séparatisme tchétchène, Ilyas Akhmadov et Akhmed Zakaïev, qui vivent aujourd’hui, l’un à Londres, l’autre à Washington.

Il suffit de faire quelques recherches sommaires sur la stratégie préconisée par les milieux libéraux-impérialistes d’Angleterre et des Etats-Unis pour déchiffer aisément la stratégie atlantiste qui visait jadis et vise encore aujourd’hui à soustraire toute la région caucasienne à l’influence russe, parce que cette région est riche en pétrole. Cette stratégie a été remise en selle et en pratique, et à toute vapeur, en 1999 et qui s’inscrit plus généralement dans le fameux “Plan Bernard Lewis”, mis en oeuvre dans les années 70. Ce plan proposait de “miner” toutes les régions se situant au sud du territoire de l’URSS et de les transformer en un “arc de crises”. L’objectif principal envisagé dans ce plan était de déstabiliser à long terme cet ensemble de régions en misant surtout sur le fondamentalisme islamique. Les deux points principaux, où devait se concentrer les attaques indirectes, étaient la Tchétchénie et l’Afghanistan.

On ne s’étonnera pas dès lors que, parmi les architectes de ces provocations organisées actuellement dans le Caucase, nous retrouvons Zbigniew Brzezinski, conseiller de Carter pour la “sécurité nationale” et qui fut le premier à adopter les plans géopolitiques mis au point par Lewis pour le compte de l’ “Arab Bureau” de Londres. Brzezinski et Lewis comptaient utiliser le radicalisme islamiste contre le communisme soviétique.

D’après une revue fort bien informée, Executive Intelligence Review, la notion d’arc de crise, théorisée par Lewis et Brzezinski, fut reprise en bloc par les présidences Reagan et Bush à partir de 1981. Ce fut en bonne partie grâce aux bons offices du directeur de la CIA William Casey et du chef des services français, Alexandre de Maranches. La promotion des moudjahhidins est ainsi devenue un projet cher aux néoconservateurs, qui l’ont introduit au Pentagone et au Conseil de Sécurité nationale à l’époque de Reagan, notamment sous l’impulsion de Douglas Feith, Michael Ledeen et Richard Perle.

En 1999, un centre de coordination destiné à orchestrer les déstabilisations est mis en place: les néoconservateurs justifieront son existence au nom de l’idéologie des droits de l’homme. Quant à la “Freedom House”, fondée par Leo Cherne, elle lance un organisme baptisé “American Committee for Peace in Chechnya” (ACPC), dont l’objectif déclaré est d’intervenir dans les affaires intérieures de la Russie, en avançant l’excuse et le prétexte que la “guerre dans l’aire caucasienne” doit être résolue “pacifiquement”.

Mais lorsqu’on consulte la liste de ces pacifistes autoproclamés de l’ACPC, on reste bien perplexe. Les fondateurs de ce caucus sont Brzezinski, Alexander Haig (le secrétaire d’Etat qui avait dit, “c’est moi qui suis aux commandes” quand Reagan fut victime d’un attentat en 1982) et l’ex-député Stephen Solarz. Parmi les membres, nous trouvons: Elliot Abrams, Kenneth Adelman, Richard Allen, Richard Burt, Elliot Cohen, Midge Decter, Thomas Donohoue, Charles Fairbanks, Frank Gaffney, Irving Louis Horowitz, Bruce Jackson, Robert Kagan, Max Kampelman, William Kristol, Michael Ledeen, Seymour Martin Lipset, Joshua Muravchik, Richard Perle, Richard Pipes, Norman Podhoretz, Arch Puddington, Gary Schmitt, Helmut Sonnenfeldt, Caspar Weinberger et James Woolsey. L’ACPC se sert des structures de la “Freedom House” mais aussi de celles de la “Jamestown Foundation”, un centre d’études sur la guerre froide dirigé par Brzezinski et Woolsey, dont le but est de promouvoir des opérations de “démocratisation” dans les Etats “totalitaires”. Ce centre d’études édite une “newsletter”, Chechnya Weekly, pour le compte de l’ACPC, de même que d’autres bulletins de propagande dirigés contre la Chine, la Corée du Nord et d’autres pays européens ou asiatiques qui sont dans le collimateur de Washington.

Ce sont les Britanniques qui ont recruté les terroristes du Caucase!

Les gouvernants russes savent très bien qu’au moment où, aux Etats-Unis, on créait l’ACPC, le gouvernement britannique offrait une aide toujours plus directe aux milieux terroristes.