jeudi, 28 août 2025

La chute de l'Arménie et le «corridor Trump»

La chute de l'Arménie et le «corridor Trump»

Leonid Savin

La signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a eu lieu à Washington le 8 août 2025 en présence du président américain Donald Trump, marque la victoire des forces mondialistes en Eurasie. Malgré le ton modérément positif des déclarations des dirigeants russes sur l'importance de cet accord, attendu depuis de nombreuses années, il convient de noter que Moscou avait auparavant imaginé un scénario complètement différent.

Tout d'abord, il y avait le Groupe de Minsk de l'OSCE, qui était médiateur et observateur du règlement des litiges entre les républiques caucasiennes. Ensuite, il y avait le plan Lavrov, qui prévoyait la restitution d'un certain nombre de localités à l'Azerbaïdjan, après quoi un traité de paix devait être signé et les frontières délimitées. Bakou était prêt à accepter cette option, mais Nikola Pashinyan, l'homme de main de Soros, a saboté ce processus.

En conséquence, Ilham Aliyev, tenant compte de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, ainsi que de l'implication militaire de la Russie en Syrie, a décidé de mener une campagne militaire contre le Haut-Karabakh et l'Arménie, qui s'est avérée fructueuse. Les forces de maintien de la paix russes ont été retirées de la région (après avoir subi des pertes à la suite des tirs de l'armée azerbaïdjanaise).

Troisièmement, la signature de l'accord à Washington a eu lieu dans un contexte de détérioration des relations entre la Russie, d'une part, et l'Azerbaïdjan et l'Arménie, d'autre part. Le premier soutient activement l'Ukraine, développe sa coopération avec l'OTAN et mène des campagnes de répression contre les russophiles à l'intérieur du pays. Quant aux autorités du second, elles menacent ouvertement de se retirer de l'OTSC (Organisation du traité de sécurité collective) et de l'UEE (Union économique eurasienne), laissant entendre un possible renforcement de la coopération avec les États membres de l'UE et les États-Unis (ce qui, en fait, est en train de se produire).

Il convient de noter que la rencontre des chefs des trois États aux États-Unis s'est déroulée dans une atmosphère pompeuse. Aliyev et Pashinyan ont tous deux fait l'éloge de Donald Trump, soulignant la nécessité de sa nomination au prix Nobel de la paix. Dans le même temps, Trump lui-même a indiqué qu'il souhaitait organiser la signature d'un accord similaire entre la Russie et l'Ukraine, insistant ainsi sur son importance exceptionnelle.

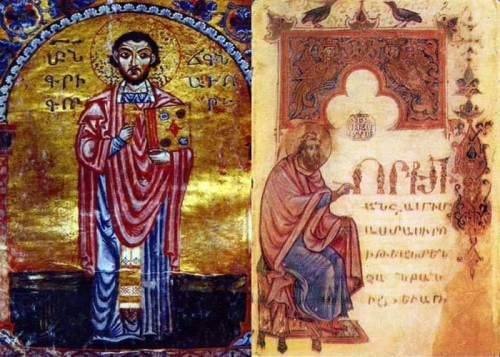

Au-delà de cela, Pashinyan a offert à Trump un manuscrit arménien ancien et unique, représentant l'une des plus anciennes copies du livre de prières mondialement connu de Grigor Narekatsi, « Le Livre des Lamentations » (Xème-XIème siècles après J.-C.). On ne sait pas pourquoi Trump, qui est évangélique de confession religieuse, a besoin de ce trésor culturel de l'Église apostolique arménienne. Mais cette décision de Pashinyan a déjà suscité l'indignation des Arméniens. Sur le plan symbolique, voire métaphysique, un tel geste de la part du Premier ministre arménien signifie une renonciation volontaire à la souveraineté, qui se manifeste non seulement dans les décisions politiques, mais aussi dans les codes métaculturels.

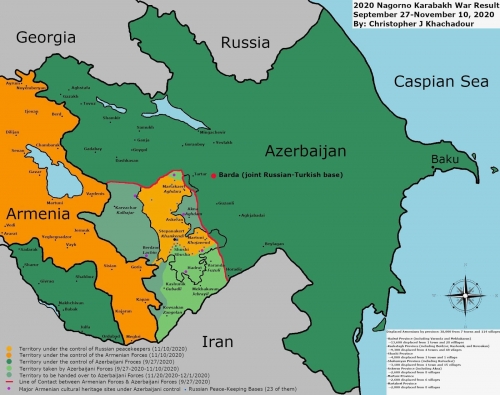

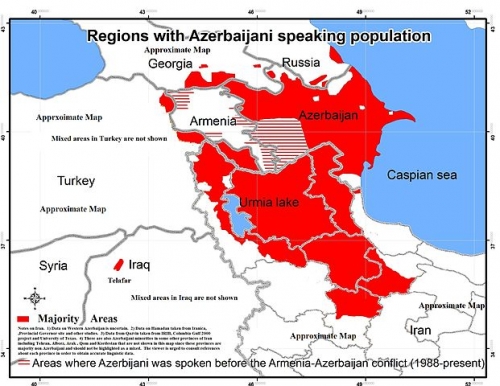

L'un des points clés de l'accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est le corridor de Zangezur, une section terrestre d'environ 50 km de long reliant l'enclave azerbaïdjanaise de la République autonome du Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan continental, qui traverse le territoire de la région de Syunik en Arménie. L'exploitation et la gestion du corridor ont été transférées aux États-Unis, officiellement dans le cadre d'un bail de 99 ans. Des sociétés militaires privées américaines devront assurer la sécurité dans ce corridor. Cette section a déjà été baptisée « corridor Trump » (son nom officiel est toutefois « Trump Route For International Peace and Prosperity » (TRIPP)).

Compte tenu de l'étroite coopération entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, on peut tout aussi bien parler de la création d'un corridor turc. Ankara, via l'Arménie et l'Azerbaïdjan, accède ainsi aux pays d'Asie centrale, qui font partie du système de l'Organisation des États turcs (OTS), un projet pan-turc aux objectifs flous et aux formulations vagues. Il ne fait aucun doute que la Turquie d'Erdogan se précipitera pour profiter de cette nouvelle opportunité et poursuivra son expansion culturelle, économique et politique dans le Caucase et à travers lui.

Il va sans dire que l'émergence d'un tel format de corridor de transport, légalement lié aux États-Unis, porte atteinte aux intérêts de la Russie et des autres acteurs du Caucase, en particulier l'Iran. Auparavant, les autorités de ce pays avaient réagi de manière critique à la participation éventuelle d'une tierce partie à l'exploitation du corridor de Zangezur, qu'il s'agisse de la Turquie ou de tout autre pays. Mais avec l'arrivée des États-Unis, Téhéran considère cela non seulement comme un signal d'alarme, mais aussi comme une menace claire.

Le brigadier général Yadollah Javani (photo), commandant adjoint chargé des affaires politiques du Corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré, à propos de la signature de l'accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qu'ils avaient commis une « erreur bien plus grave » que Zelensky. Il ne s'agit pas d'un traité de paix en soi, mais du transfert du corridor de Zangezur aux États-Unis pour une durée de 99 ans. Il est évident que cette zone terrestre adjacente à la frontière iranienne sera utilisée non seulement pour la circulation des civils et des marchandises, mais aussi à des fins militaires et de renseignement. Tout d'abord, contre l'Iran.

L'Azerbaïdjan coopère depuis longtemps avec Israël sur cette question (lors du dernier conflit militaire entre Israël et l'Iran, l'ajustement des tirs a également été effectué depuis le territoire de l'Azerbaïdjan). Javani a promis d'empêcher la mise en œuvre de ce projet par la force des armes. Cependant, les affrontements précédents avec les États-Unis et Israël ont montré que l'Iran dispose en réalité de capacités limitées, même s'il fait des déclarations assez sérieuses et bruyantes au niveau officiel. Compte tenu du retrait de l'Iran de Syrie, ainsi que des difficultés au Liban et en Palestine, Téhéran disposera désormais d'encore moins d'outils pour mener sa propre politique dans la région.

Quant à la Russie, l'hostilité croissante de l'Azerbaïdjan est également source de préoccupation. La République d'Azerbaïdjan a une frontière directe avec la Fédération de Russie. En outre, l'Azerbaïdjan a participé au corridor de transport nord-sud et il était prévu qu'une ligne secondaire terrestre le traverse. Si les relations entre l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Iran se compliquent, Bakou bloquera tout simplement cette ligne. Il ne restera alors que l'option d'une voie navigable à travers la mer Caspienne. Cependant, en raison de la capacité limitée des infrastructures portuaires sur les côtes iraniennes et russes, cette direction ne permettra pas d'assurer le transit de volumes importants de marchandises.

En outre, la sécurité globale dans le Caucase sera soumise à une érosion plus sévère. Les agents des services de renseignement turcs et britanniques sont déjà très actifs dans cette région. Au-delà de cela, des émissaires religieux des pays du golfe Persique y travaillent depuis longtemps, engagés dans la diffusion de valeurs étrangères aux peuples du Caucase, bien que sous le couvert d'une culture musulmane commune. Cela augmentera le risque de conflits intra-religieux et inter-religieux.

Les dirigeants actuels de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, quant à eux, présenteront chacun l'accord signé comme le meilleur scénario possible, avec des plans ambitieux de développement économique: création de nouveaux pôles, investissements étrangers, etc. Il est logique de supposer que les pays de l'UE ne coopéreront pas avec la Russie pendant longtemps et que la zone du Caucase sera utilisée comme voie de transit entre la Chine et d'autres pays asiatiques vers l'Europe. Dans cette perspective, la Géorgie, qui tente d'équilibrer les intérêts des différents pays, mais ne se laisse pas entraîner dans des aventures politiques et développe ses propres infrastructures de transit, se rapprochera progressivement de l'Occident, voyant les avantages de sa position géostratégique et s'appropriant une partie des flux de marchandises et de ressources énergétiques.

À long terme, on peut donc noter que l'accord actuel entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le contexte géopolitique mondial va à l'encontre des intérêts de la Russie.

20:18 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, actualité, politique internationale, caucase, arménie, azerbaidjan, russie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le corridor du Zangezur: un corridor américain dans le Caucase

Le corridor du Zangezur: un corridor américain dans le Caucase

Daniele Perra

Source: http://newsnet.fr/288452

L’accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (avec tous ses retentissements géopolitiques) constitue une étape nouvelle vers la fin de l’influence russe dans le Caucase du Sud et la construction définitive d’un espace sous un contrôle partagé par la Turquie et les États-Unis, auquel s’ajoute la présence discrète (mais très envahissante) d’Israël.

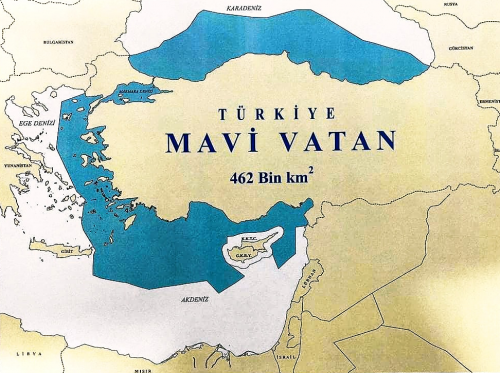

On distingue généralement trois écoles géopolitiques qui caractérisent la projection stratégique de la Turquie contemporaine :

1) la doctrine de la "patrie bleue" de l’amiral Cem Gürdeniz (dont le rôle intérieur a été minimisé en raison d’un supposé lien avec le réseau terroriste lié à Fethullah Gülen) ;

2) le "panturquisme" largement soutenu par l’ancien ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoğlu, qui prône une extension de l’influence turque vers les peuples "frères" d’Asie centrale ;

3) le "néo-ottomanisme" qui semble être la principale référence de l’erdoganisme et qui constitue la base du rôle actif de la Turquie dans la dislocation de la Syrie en zones d’influence, de l’intérêt croissant pour l’Irak et des ambitions ouvertement affichées en Libye.

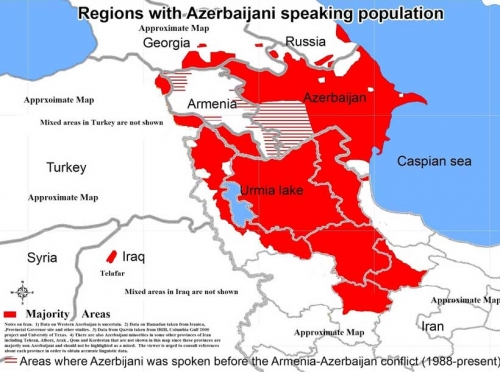

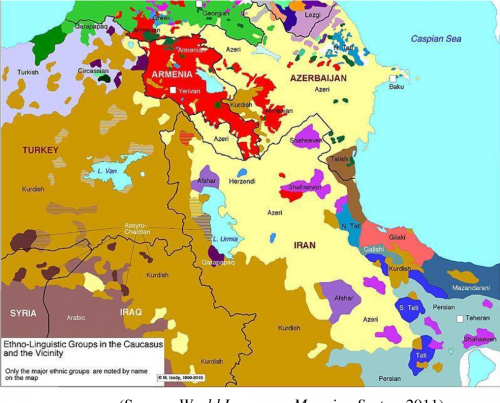

La doctrine de la "patrie bleue" est particulièrement intéressante car elle propose une vision de l'hégémonie turque non seulement sur les mers adjacentes à l’Anatolie (source d’inquiétude pour la Grèce, qui conserve sa souveraineté sur plusieurs îles situées à quelques kilomètres de la côte turque), mais aussi en mer Caspienne, qui est considérée comme une "mer intérieure du monde turc". Un aspect qui, à son tour, peut être perçu comme une source d’inquiétude pour d’autres puissances régionales, principalement la Russie et l’Iran (sans oublier que l’URSS et l’Iran avaient signé en 1940 un accord pour l’exploitation exclusive des ressources caspiennes — accord évidemment abandonné avec l’effondrement du géant soviétique).

La participation active de la Turquie dans les événements du Caucase ces dernières décennies s’inscrit comme l’expression directe de la volonté d’Ankara de construire un pont vers l’Asie centrale turcophone, et plus précisément, elle résulte d’une fusion géopolitique entre la pensée de Gürdeniz et un panturquisme jamais abandonné, qui depuis l’époque d’Enver Pacha caractérise le rêve (plus ou moins secret) d’une large partie de l’élite turque.

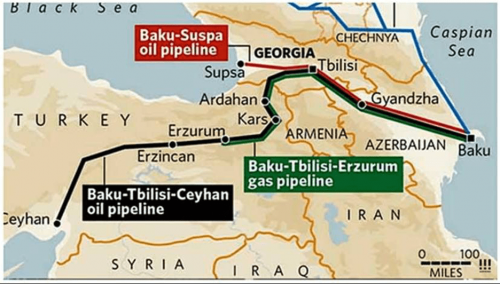

De plus, la volonté turque de devenir le nœud central des flux énergétiques vers l’Europe doit être comprise dans cette optique. La participation active d’Ankara à des projets infrastructurels tant "orientaux" qu’"occidentaux" doit donc être interprétée comme une tentative de s’imposer comme un hub stratégique. Son soutien géopolitique au "corridor du Zangezur" est absolument cohérent dans cette dynamique. Mais de quoi s’agit-il réellement?

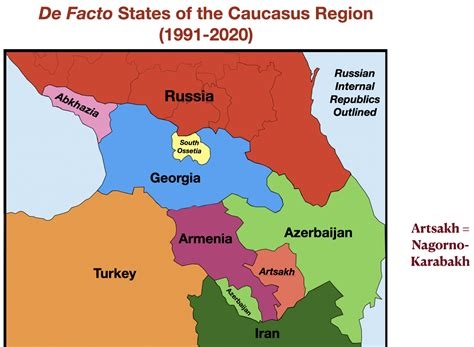

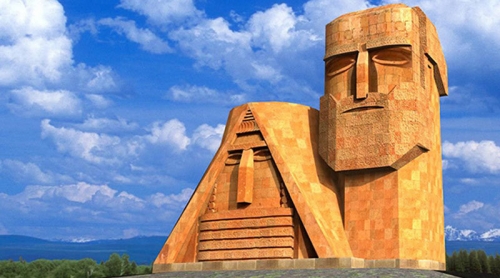

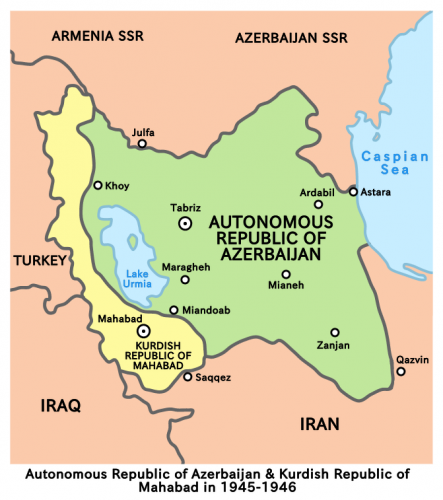

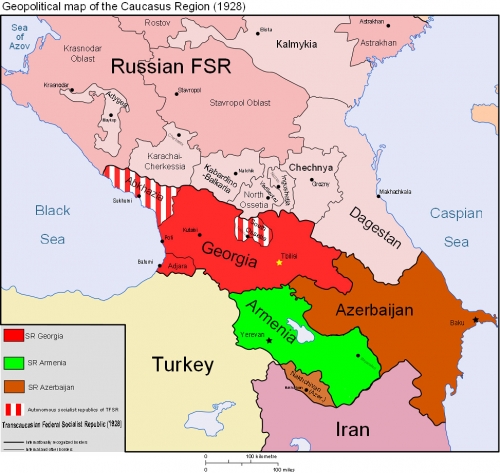

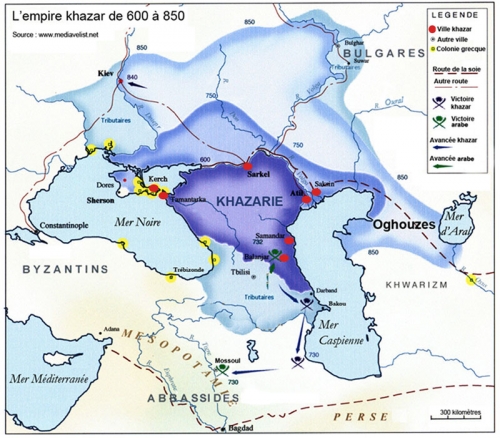

Ce corridor serait le fruit de l’accord de paix signé lors d’un sommet trilatéral récent entre les États-Unis, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Un accord, accompagné d’une déclaration conjointe, qui doit de fait mettre fin à des décennies de conflit à intensité variable entre ces deux pays du Caucase concernant le contrôle du Nagorny Karabakh. C'est en cette région-là, au moment de l’effondrement de l’URSS, que les Arméniens et Azerbaïdjanais se sont combattus dans l’un des nombreux conflits ethno-tribaux issus de cette politique soviétique des nationalités, selon laquelle la majorité ethnique dans les républiques de l’Union devait toujours être accompagnée d’une minorité pour éviter toute ambition d’autonomie totale. Ce qui a permis à Moscou de se présenter, pendant plusieurs décennies (avec un succès indéniable, malgré des épisodes tragiques comme la déportation de peuples entiers), comme garant de la protection des minorités et du concept de "peuples frères".

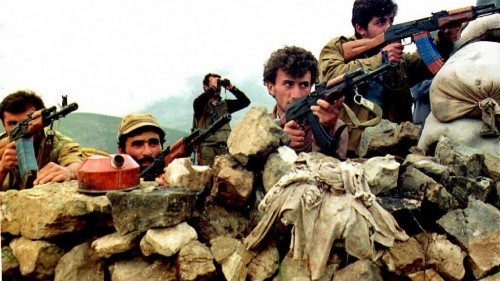

De toute façon, le premier conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (comme d’autres dans la région) a également été utilisé par Moscou comme un outil pour maintenir une emprise sur la zone, qui lui échappait rapidement, et pour ralentir le rapprochement azéri avec l’Occident.

Il n’est donc pas surprenant que les tensions au Nagorno-Karabakh se soient accrues chaque fois qu’un accord pétrolier entre des compagnies occidentales et la République azérie naissante semblait imminent. En même temps, il faut rappeler que l’Azerbaïdjan, durant toute la décennie 1990, avec l’aide de sociétés pétrolières de façade, gérées directement par la CIA, est devenu une sorte de point d’entrée du terrorisme islamiste dans le Caucase — un rôle similaire à celui joué par la Turquie avec "l’autoroute du djihad" en Syrie.

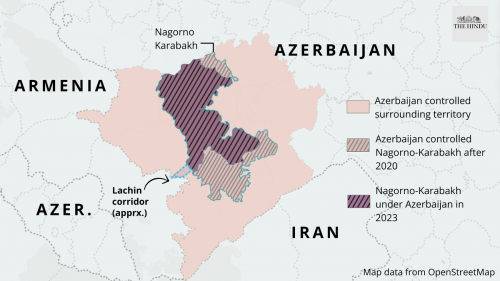

Grâce à l’aide russe, en partie par intérêt propre et en partie (ironiquement) avec l’accord iranien, les Arméniens ont réussi à s’emparer, entre 1992 et 1993 (malgré la condamnation par l’ONU de leur avancée), de toute la région du Nagorny-Karabakh, qu’ils considèrent comme le cœur battant de leur patrie ancestrale, avec plusieurs zones adjacentes, pour établir la République de l’Artsakh (qui occupait 20% du territoire azéri). La situation n’a changé qu’à partir de la reprise du conflit en 2020, en partie à cause de l’incapacité politique des dirigeants arméniens, et avec l’expulsion définitive des Arméniens du territoire azéri en 2023 (plus de 100.000 réfugiés, tragédie dont peu de médias ont parlé).

Avant d’aller plus loin dans l’analyse de la fonction géopolitique du corridor du Zangezur, il est opportun de faire une brève parenthèse sur le contexte culturel-politique propre aux dirigeants des deux pays. Ilham Aliyev, comme cela est connu, est le fils de Heydar Aliyev (membre de la vieille nomenklatura communiste), qui a longtemps dirigé l’Azerbaïdjan après la chute de l’URSS, en pratiquant le népotisme. Il n’est pas surprenant que le même Ilham ait été vice-directeur de la compagnie pétrolière nationale lorsque, en 1994, a été signé le "contrat du siècle" entre le gouvernement azéri et un consortium multinational dirigé par BP.

Ce contrat avait pour but de faire de l’Azerbaïdjan une filiale pétrolière de l’Occident, pour exclure la Russie des routes énergétiques dans le Sud du Caucase. La construction du pipeline Bakou-Tbilisi-Ceyhan, de grande importance stratégique, est également liée à ce contrat, et cette infrastructure constitue aujourd’hui un point clé pour Israël, qui y tire une partie de ses besoins énergétiques. Il n’est pas surprenant qu'Israël, avec la Turquie, ait joué un rôle majeur dans la fourniture d’armes à Bakou pour soutenir ses efforts militaires contre l’enclave arménienne.

L’Iran, quant à lui, a souvent pointé du doigt l’Azerbaïdjan, le considérant comme une base sioniste dans la région, utilisée par Tel Aviv pour lancer des attaques asymétriques contre Téhéran (une implication azérie dans la récente "guerre de douze jours" n’est pas à exclure). Geydar Aliyev a également souvent persécuté et opprimé des mouvements religieux inspirés du khomeinisme, qui auraient pu facilement prendre pied dans un pays où la majorité est encore chiite, malgré les aspirations laïques de l'élite dirigeante.

Rappelons que, juste avant la mort de son père, qui avait au début des années 2000 amélioré ses relations avec la Russie, Ilham Aliyev avait déclaré que les principaux alliés de l’Azerbaïdjan étaient les États-Unis et la Turquie. Cela illustre bien la nature de sa politique. Plus récemment, il a encore accru la tension avec la Russie, avec l’arrestation d'hommes d'affaires russes à Bakou et avec l’augmentation des exportations azéries de pétrole vers l’Ukraine (la Russie a bombardé plus de 17 dépôts de la compagnie azérie en Ukraine ces derniers mois). Alyiev a déclaré par provocation (et de façon menaçante) que l’armée azérie n’était pas une masse de prisonniers libérés, mais la force la plus nombreuse du Caucase du Sud: 130.000 soldats en service actif, 300.000 réservistes, bien entraînés et équipés de drones turcs et israéliens, prêts à la guerre. "Réfléchissez bien, surtout maintenant, après avoir perdu près de 800.000 soldats en Ukraine."

L’histoire du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan est tout aussi révélatrice. Il est arrivé au pouvoir après ce qui pourrait être qualifié de "révolution de couleur", bien qu’avec un soutien initial limité de l’Occident. Le mouvement qui l’a mené à la tête, Yelk ("sortir" ou "issue", parce qu'hostile dès le départ à l’adhésion à l’Union eurasiatique), reposait sur une stratégie classique: transformer une minorité (Yelk a obtenu environ 7% lors des élections de 2018) en une majorité, et créer une "vérité sur mesure" pour que l’opinion publique, interne et internationale, soutienne les manifestants. Plusieurs parlementaires azéris ont également ouvertement soutenu la protestation qui a abouti à déposer le Premier ministre Sargsyan.

Pashinyan a aussi souvent affirmé que les accords militaires avec la Russie étaient désormais obsolètes et que seuls les États-Unis (ou l’Occident en général) pouvaient garantir la sécurité de l’Arménie.

Ainsi, l’accord sur le corridor de Zangezur peut aussi être interprété comme la dernière étape de la politique actuelle de l’Arménie qui vise un tropisme occidental. Il prévoit la construction d’une voie ferrée, d'oléoducs, de gazoducs et d’un réseau de fibres optiques reliant l’Azerbaïdjan à sa partie occidentale (le Nakhchivan), en passant par 32 km de territoire arménien (sur la frontière avec l’Iran). Les États-Unis obtiennent ainsi des droits sur le développement et la construction du corridor, et une présence économique et financière accrue dans la région (souvent accompagnée de présence militaire et d'agents du renseignement).

Ce projet va à l’encontre de la Route de la Soie chinoise (il faut penser aussi à sa connexion avec le pipeline Bakou-Tbilisi-Ceyhan) et du "middle corridor" reliant la Chine à l’Europe par la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie, ce qui montre l’intention de construire une véritable barrière sanitaire le long de la frontière nord de l’Iran. De plus, cela ébranle encore davantage le mythe de l’isolationnisme trumpiste. Le corridor de Zangezur apparaît clairement comme une nouvelle intervention étrangère des États-Unis, masquée par le business et la nouvelle administration.

17:10 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, caucase, arménie, azerbaidjan, zangezur, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 24 août 2025

« Le corridor de Trump »: les lignes de fracture entre la Russie et l'Iran

« Le corridor de Trump »: les lignes de fracture entre la Russie et l'Iran

Source: https://report24.news/trumps-korridor-die-bruchlinien-zwi...

Une analyse géopolitique montre comment le « corridor Trump » dans le Caucase du Sud révèle les lignes de fracture entre Moscou et Téhéran. Alors que les partisans de la ligne dure en Iran condamnent ce projet comme une menace existentielle, les « réformateurs » y voient une opportunité pour la paix et les investissements. Pour la Russie, cette division entre ses partenaires signifie avant tout une chose : en cas de crise, son allié supposé pourrait lui-même devenir un risque.

Dans un article publié sur Pogled.info, le journaliste bulgare Sergej Latichev décrit une évolution qui ne devrait pas plaire à Moscou. Sous le titre « Le corridor Trump révèle le problème de la Russie : un allié clé s'arme pour vous poignarder dans le dos ? », il dresse le tableau d'une constellation explosive dans le Caucase du Sud. Il s'agit du corridor dit « Zangezour » (désormais appelé avec dérision « corridor Trump »), qui doit relier l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce qui est présenté à Washington comme un succès diplomatique révèle surtout, selon Latichev, le rôle fragile et profondément contradictoire de l'Iran en tant que partenaire de la Russie.

Latichev souligne que Téhéran est divisé sur cette question. Alors que des partisans de la ligne dure comme Ali Akbar Velayati, conseiller du Guide suprême, qualifient le corridor de « menace existentielle » et préviennent qu'il pourrait devenir un « cimetière pour les mercenaires américains », des représentants du gouvernement comme Abbas Araghchi voient les choses tout autrement. Selon eux, il s'agit simplement d'une route de transit contrôlée par les Arméniens, qui pourrait favoriser la paix et la stabilité dans le Caucase du Sud. Le général Yadollah Djavani, membre des Gardiens de la révolution, est allé encore plus loin en avertissant Bakou et Erevan qu'ils pourraient subir « le sort de l'Ukraine » s'ils se laissaient entraîner dans le jeu de Washington. Le président Masud Pezeshkian s'est quant à lui montré modéré, évoquant simplement la nécessité de « surveiller de près les mesures américaines ».

Selon Latichev, ces positions contradictoires montrent clairement que l'Iran est tout sauf un allié fiable. Alors que certains à Téhéran attisent le conflit, d'autres rêvent d'investissements occidentaux. La Russie, quant à elle, doit se rendre à l'amère réalité que le partenaire avec lequel elle vient de signer un accord stratégique peut à tout moment basculer entre une hostilité sans compromis envers l'Occident et une coopération servile. Pour Moscou, selon cette analyse, cela signifie qu'en cas de crise, elle ne peut compter sur aucun soutien sûr.

Le « corridor Trump » est donc bien plus qu'un simple projet d'infrastructure régional. Il s'agit d'un levier géopolitique que les États-Unis utilisent habilement pour affaiblir la Russie dans le Caucase, diviser l'Iran et, dans le même temps, porter un coup à la stratégie de la Route de la soie de la Chine. Latichev cite le sinologue russe Nikolaï Vavilov, qui qualifie le projet de « poste de contrôle contre la nouvelle route de la soie ». Washington, selon lui, vise trois adversaires à la fois et utilise l'Arménie comme tête de pont.

La conclusion de cette analyse est claire : Moscou ne peut pas se fier aveuglément à Téhéran. Un empire aussi déchiré que l'Iran ne pourrait pas servir de bouclier en cas d'urgence, mais plutôt de poignard dans le dos. C'est précisément ce qui fait du « corridor Trump » une bombe géopolitique et un défi pour la politique étrangère russe.

11:52 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, corridor trump, zankezour, arménie, azerbaïdjan, iran, caucase |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 18 août 2025

Du Zangezour au Corridor de David: la refonte silencieuse du commerce mondial et la voie vers la guerre avec l'Iran

Analyses:

Du Zangezour au Corridor de David: la refonte silencieuse du commerce mondial et la voie vers la guerre avec l'Iran

Ibrahim Majed

Source: https://geoestrategia.eu/noticia/44912/geoestrategia/del-...

Sur l'échiquier changeant de la géopolitique mondiale, peu d'événements sont aussi importants et aussi peu médiatisés que l'émergence de deux corridors: le corridor de Zangezur et le corridor de David.

Ces projets, qui s'étendent du sud du Caucase au nord de l'Irak, ne sont pas seulement des infrastructures: ils sont les instruments d'un nouvel ordre géopolitique.

Ce ne sont pas seulement les flux commerciaux et énergétiques mondiaux qui changent, mais aussi le paysage stratégique de toute guerre future contre l'Iran.

Le corridor de Zangezur: rompre le lien Est-Ouest de l'Iran

Le corridor de Zangezur, qui traverse la province arménienne de Syunik, est conçu comme un pont terrestre reliant l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan et, au-delà, à la Turquie.

Avec le soutien de la Turquie et d'Israël et un appui solide des intérêts énergétiques alignés sur l'Occident, ce corridor contourne efficacement l'Iran en tant que centre de transit régional, ce qui sape sa valeur géopolitique le long de la route de la soie Est-Ouest.

- Contournement stratégique de l'énergie: le projet Zangezur est étroitement lié au transport de l'énergie. Il permet au gaz de la Caspienne, provenant d'Azerbaïdjan et d'Asie centrale, d'atteindre l'Europe via la Turquie, sans dépendre de l'Iran ou de la Russie.

- Asphyxie économique de l'Iran: comme l'initiative chinoise « Belt and Road » et le corridor de transport nord-sud de la Russie dépendaient autrefois de l'Iran, ce changement redirige le commerce de l'Iran, l'isolant économiquement des principaux marchés eurasiatiques.

- Influence d'Israël et de l'OTAN: la présence militaire et les services de renseignement israéliens en Azerbaïdjan se sont considérablement renforcés, profitant de ce corridor pour recueillir des renseignements et, à l'avenir, établir des bases militaires sur le front nord de l'Iran.

Le corridor de David : une porte dérobée vers le flanc occidental de l'Iran

Alors que le corridor de Zangezur affecte l'Iran depuis le nord, le corridor de David (terme désignant la route terrestre émergente qui part de la Palestine occupée, traverse la Jordanie et la Syrie et se dirige vers l'Irak) remplit une double fonction: logistique et militaire.

Accès stratégique pour Israël: cette route offre à Israël une connexion terrestre potentielle avec les forces américaines et alliées stationnées dans le Kurdistan irakien. Il s'agit d'un point d'inflexion en termes de déploiement logistique, de surveillance et même d'armement.

Déstabiliser le Levant: le succès du corridor dépend de la fragmentation de la Syrie et de l'Irak, en maintenant ces deux pays trop faibles ou trop divisés pour résister à sa formation.

Contrôle par les puissances en Irak: le nord de l'Irak, en particulier la région kurde, est devenu une plate-forme non seulement pour les militaires américains et israéliens, mais aussi pour l'extraction d'énergie qui échappe au contrôle de Bagdad.

Redessiner la carte du commerce mondial sous couvert militaire

Ensemble, ces corridors représentent une stratégie sur deux fronts :

- Au nord, le corridor de Zangezur vise à couper les artères économiques de l'Iran, en redirigeant les oléoducs, les chemins de fer et les infrastructures numériques hors du contrôle de Téhéran.

- À l'ouest, le corridor de David offre une voie logistique militarisée directement vers le flanc ouest vulnérable de l'Iran, raccourcissant ainsi le champ de bataille pour une éventuelle guerre future.

Il ne s'agit pas seulement de commerce : c'est une guerre des infrastructures.

Le tableau d'ensemble : l'encerclement et l'isolement de l'Iran

Ces corridors ne sont pas des phénomènes isolés, mais font partie d'une stratégie d'encerclement coordonnée :

- L'Azerbaïdjan est désormais une base avancée pour les opérations israéliennes près du nord de l'Iran.

- Le nord de l'Irak est en train de se transformer en une zone militaire molle avec une forte présence israélienne et américaine.

- Le Levant, en proie à la guerre et aux divisions, offre suffisamment de chaos pour permettre au Corridor de David de s'étendre sans être remarqué.

Pendant ce temps, les exercices militaires de l'Iran à la frontière avec l'Azerbaïdjan, ses liens de plus en plus étroits avec la Russie et la Chine et ses efforts pour sécuriser des routes alternatives vers l'est sont autant de signes que Téhéran voit se former un piège.

Que la guerre commence bientôt ou non, le champ de bataille est déjà en train d'être préparé, corridor par corridor.

* * *

Analyse:

Le « Corridor David », offensive d'Israël pour balkaniser la Syrie et imposer les « Accords d'Abraham »

Alfredo Jalife-Rahme

Bien que cela puisse sembler inconcevable, Israël a lancé un projet d'expansion territoriale qui comprend l'annexion... de la capitale syrienne ! Le président autoproclamé de ce dernier pays semble déjà avoir cherché refuge à Idlib, avec sa famille, sous la protection de la Turquie.

À l'époque du « collectif Biden » – groupe imposteur de la Maison Blanche qui a suppléé l'illégale et trompeuse « auto-pen » (fausse « auto-signature » automatisée) de l'ancien président handicapé –, le corridor géoéconomique projeté depuis l'Inde, passant par les Émirats arabes unis (EAU), l'Arabie saoudite jusqu'à Israël et l'Europe a été bouleversée par l'étrange attaque de la guérilla palestinienne du Hamas de Gaza, aujourd'hui décimée au maximum.

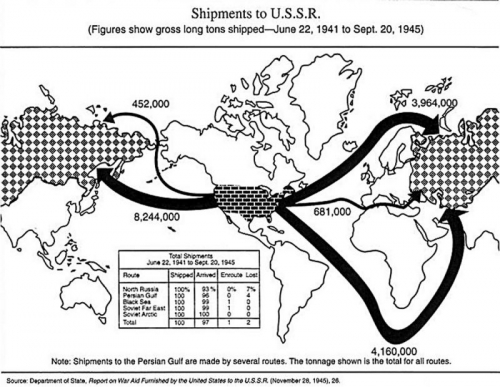

Le corridor géoéconomique Inde-EAU-Arabie saoudite-Israël-Europe «soutenu par les États-Unis» et annoncé lors du sommet du G20 à New Delhi, visait à «rivaliser avec la nouvelle route de la soie de la Chine» [1]. On suppose que l'un des objectifs de la « guerre de 12 jours » menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran était de saboter le carrefour géoéconomique de ce pays, âme des BRICS, afin de le déconnecter à la fois de la Route de la Soie avec la Chine et du Corridor de transport international Nord-Sud, qui relie la Russie à l'Inde en passant par l'Azerbaïdjan et l'Iran [2].

Le Moyen-Orient est en proie à la collision des corridors géoéconomiques des trois superpuissances (États-Unis, Russie et Chine) qui définiront la connectivité tricontinentale entre l'Asie/le Moyen-Orient (et l'Afrique) et l'Europe. En parallèle, la puissance régionale (Israël), soutenue par Trump comme jamais auparavant dans l'histoire des États-Unis, cherche à imposer son « Corridor David » [3], qui relie ses deux alliés ethniques et théologiques: les Druzes et les Kurdes du nord-est de la Syrie (la région du Rojava) [4].

Dans mon interview avec NegociosTV, en Espagne [5], j'ai expliqué qu'Israël a intérêt à la balkanisation du Moyen-Orient afin de démembrer les pays et de mieux les contrôler. L'objectif du « Corridor David » est de positionner Israël à la frontière de l'Irak pour tenter de le balkaniser en trois morceaux, et ainsi atteindre les frontières de l'Iran pour lui porter un coup nucléaire sur l'une de ses sept frontières terrestres, qui sont neuf si l'on ajoute ses deux autres frontières maritimes dans la mer Caspienne (ancienne mer des Khazars), la Russie et le Kazakhstan.

Le Premier ministre Netanyahu se heurte au mauvais moment au putschiste syrien Al-Jolani, décapiteur professionnel – condamné hier par les États-Unis pour être le chef d'une des branches d'Al-Qaïda/Daech et dont la capture était récompensée par 10 millions de dollars, mais aujourd'hui sanctifié comme « héros » par l'Europe et Washington –, qui extermine sans distinction les minorités alaouites, chrétiennes et druzes.

Israël a détruit le ministère de la Défense à Damas, ce qui a contraint le décapiteur al-Jolani à fuir avec sa famille vers la région nord d'Idlib, sous la protection de la Turquie. Les médias arabes et turcs ont commencé à dévoiler le plan israélien et son « corridor David », qui vise à intégrer le plus grand nombre de pays démembrés aux « accords d'Abraham ».

Abraham, accepté par les trois religions monothéistes, était originaire d'Ur, à 16 kilomètres du fleuve Euphrate, puis a émigré vers ce qui est aujourd'hui connu sous le nom d'Israël. Il convient de noter que le drapeau israélien comporte deux bandes bleues représentant les deux fleuves, le Nil et l'Euphrate, prétendues frontières du « Grand Israël » : projet talmudique eschatologique du Khazar Netanyahu, d'origine polonaise et dont le nom de famille d'origine est Mileikowsky, dont le père était un collaborateur de Jabotinsky, doctrinaire du révisionnisme sioniste.

Les Kurdes du nord-est de la Syrie, alliés d'Israël, sont installés dans le bassin de l'Euphrate, le plus grand fleuve d'Asie du Sud-Ouest avec ses 2800 kilomètres, qui prend sa source en Turquie et traverse la Syrie et l'Irak. Grâce à l'annexion de la région druze syrienne des hauteurs du Golan et à sa nouvelle pénétration autour du mont Hermon, Israël positionne ses troupes à 10 kilomètres de Damas [6], la capitale syrienne, que son ministre des Finances Bezalel Smotrich exige d'envahir [7].

Pour plaisanter, on dit au Liban que Netanyahu s'apprête à ajouter une troisième bande bleue à son drapeau, qui représenterait le fleuve Litani, toujours sous le contrôle du Hezbollah.

Notes:

[1] «Le corridor Inde-Europe soutenu par les États-Unis qui veut rivaliser avec la nouvelle route de la soie chinoise », Nikhil Inamdar, BBC News, 4 octobre 2023.

[2] « International North-South Transport Corridor (INSTC) », Piyush Shukla, Adda247, 2 août 2022.

[3] « David’s Corridor : The Hidden Axis Behind Israel’s Expansion into Syria and Iraq », Times Headline, 18 juillet 2025.

[4] «La région kurde du Rojava, dans le nord de la Syrie, face à un avenir incertain », Christopher Phillips, Majalla, 28 mars 2023.

[5] «50 jours passionnants à venir ! : Kaléidoscope des balkanisations au Moyen-Orient », Alfredo Jalife, YouTube, 15 août 2025.

[6] « Syrie : la dangereuse stratégie israélienne », Éditorial, Le Monde (France), 18 juillet 2025.

[7] « Smotrich : l'avenir d'Israël est de « s'étendre jusqu'à Damas » », Middle East Monitor, 13 octobre 2024.

16:42 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : géopolitique, levant, proche-orient, moyen-orient, israël, azerbaïdjan, arménie, iran, irak, syrie, corridor du zangezour, corridor david |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 16 août 2025

L'accord de paix de Washington marque l'humiliation de la Russie dans le Caucase

L'accord de paix de Washington marque l'humiliation de la Russie dans le Caucase

Trahison en Arménie et en Azerbaïdjan

Alexandre Douguine

Alexandre Douguine dénonce la paix négociée à Washington entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et la considère comme une humiliation brutale pour la Russie, un effondrement total de sa politique dans le Caucase du Sud et une trahison qui exige une justice visible à l'encontre des responsables.

L'histoirique de l'accord de paix signé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie à Washington est une honte pour nous. Il vaut mieux affronter certaines choses directement. Si quelqu'un nous a humiliés, insultés, castrés, violés, alors au lieu de dire « c'est comme ça » ou « ce n'est rien, ça guérira », il vaut mieux regarder la vérité en face.

Car c'est véritablement une humiliation brutale pour la Russie. Il n'y a pas si longtemps, nous considérions l'Azerbaïdjan, l'Arménie et le Haut-Karabakh comme faisant partie de notre territoire. Nous y administrions ces territoires. Puis nous y avons renoncé, mais nous pensions avoir conservé une influence, par exemple sur le Karabakh, grâce à une Arménie qui nous était favorable. Puis, sous Pashinyan, l'Arménie a cessé de nous écouter et a commencé à équilibrer ses relations avec l'Azerbaïdjan. Nous avons décidé de nous lier d'amitié avec l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, notre politique dans le Caucase du Sud s'est effondrée de manière catastrophique. Oui, il reste encore la Géorgie, qui sous Ivanishvili est devenue moins agressive par rapport à son ancienne russophobie, mais tout le reste est un échec total.

C'est exactement ainsi qu'il faut comprendre la situation. Cela signifie qu'il y a des responsables. Il y a des gens qui ont conseillé à notre président d'agir ainsi, de construire des relations de cette manière avec Bakou, Erevan et Stepanakert. Un échec est un échec. Une humiliation est une humiliation. Le fait qu'aujourd'hui Aliyev – que nous avons efficacement aidé pendant la guerre du Karabakh – et Pashinyan – qui s'est soulevé contre nous – travaillent pour notre ennemi est une gifle. Cette gifle ne vient pas des États-Unis ou de l'Occident, qui sont de toute façon nos ennemis. C'est un coup porté de l'intérieur.

Ces mêmes personnes au sein de la Russie qui ont orchestré cela, en insistant pour « s'en occuper elles-mêmes » et en rejetant toute ingérence extérieure, devraient, si Poutine avait son mot à dire, être condamnées à la peine ultime. Cependant, nous avons suspendu la peine de mort ; nous nous targuons d'être humains. Après un échec catastrophique, monstrueux et humiliant pour le pays et pour notre société, ce qui suit souvent n'est qu'une promotion. Un homme a tout volé, tout ruiné, trahi tout le monde, et il obtient un poste plus élevé.

Bien sûr, c'est une situation malsaine. Notre peuple et notre société veulent que justice soit faite. Nous ne voulons pas de sang, nous ne voulons pas de violence, mais nous voulons la justice. Quand nous voyons que les responsables de l'effondrement total de notre politique dans le Caucase du Sud restent totalement impunis, c'est humiliant. La signature de cet accord à Washington montre notre nullité, le fait que nous ne contrôlons rien, même dans l'espace post-soviétique. Qui, dans ce cas, nous prendra au sérieux à un niveau supérieur ?

Cette douleur, cette insulte, cette gifle doivent être comprises précisément comme une gifle à chacun d'entre nous, à chaque Russe. Il ne sert à rien de dire: «Comme ils sont mauvais ! Nous vous avions bien dit que Pashinyan était un toutou de Soros et qu'Aliyev était un scélérat qui travaille pour Erdogan et trahit notre amitié».

Ce ne sont pas des arguments. Quelle que soit l'opinion que l'on ait de Pashinyan et d'Aliyev, leurs actions doivent être combattues de front.

Comme le disait mon ami Yevgeny Vsevolodovich Golovin :

« Affrontez le monde extérieur comme vous affronteriez un coup : sans détourner le regard ».

Il ne faut pas dire: «Et alors, on m'a cassé une dent ? Elle me faisait mal depuis longtemps et j'avais de toute façon l'intention de la faire enlever». Il ne faut pas édulcorer la douleur. Ce qui s'est passé avec Aliyev et Pashinyan est une humiliation pour nous. C'est exactement ainsi qu'il faut le prendre. C'est plus sain et plus honnête. Nous avons perdu. Nous avons commis une erreur en confiant le travail à faire avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan à des personnes qui n'étaient absolument pas compétentes. Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer. Si nous ne considérons pas cela comme un échec, si nous n'acceptons pas cette douleur, nous cesserons d'être des êtres humains et une civilisation souveraine.

Bien sûr, justice doit être faite. Ceux qui ont conduit notre pays à un tel résultat en matière de politique étrangère dans notre voisinage immédiat doivent être punis de manière claire et visible. Cela doit cesser. Il est temps de confronter tous ceux qui sont derrière ce désastre: les responsables qui ont façonné notre politique dans le Caucase du Sud, les diasporas qui l'ont influencée et les lobbyistes étrangers qui l'ont poussée vers l'échec. Soit nous sommes un empire, une civilisation souveraine, soit nous méritons tout ce que nous avons vu à Washington, lorsque nos deux « alliés » léchaient les bottes de notre ennemi.

Par conséquent, si les responsables de tout cela s'en tirent sans être punis, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Bien sûr, nous sommes un grand peuple. Mais si nous ne considérons pas l'échec comme un échec, la trahison comme une trahison et l'humiliation comme une humiliation, alors nous ne valons rien.

16:49 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, alexandre douguine, arménie, russie, azerbaïdjan, caucase |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 09 juillet 2025

Russie et Azerbaïdjan: analyse d'une aliénation rampante

Russie et Azerbaïdjan: analyse d'une aliénation rampante

Par Elena Fritz

Source: https://pi-news.net/2025/07/russland-und-aserbaidschan-an...

Les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan se sont nettement refroidies au cours des dix-huit derniers mois. Alors que les deux États coopéraient étroitement jusqu'en 2022 et que la Russie considérait l'Azerbaïdjan comme un partenaire important sur les plans de l'économie et de la sécurité, une distance notable s'est aujourd'hui installée entre les deux pays, tant sur le plan diplomatique que stratégique. Ce changement ne s'est pas produit de manière brutale, mais résulte de bouleversements structurels, de divergences dans les priorités de politique étrangère et d'une nouvelle constellation des pouvoirs dans la région.

Historiquement, la Russie était considérée comme la puissance protectrice de l'Azerbaïdjan, en particulier depuis le début des années 1990. Après la fin de la guerre du Haut-Karabakh en 1994 et la prise du pouvoir par Heydar Aliyev, une relation de coopération s'est établie entre Moscou et Bakou, soutenue par des liens économiques – notamment via la diaspora azerbaïdjanaise en Russie – et par des accords en matière de politique de sécurité. Au cours de cette phase, la Russie s'est imposée avec succès comme la médiatrice entre les parties prenantes du conflit, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le statut gelé du Haut-Karabakh – qui, selon le droit international, fait partie de l'Azerbaïdjan, mais qui était en réalité sous contrôle arménien – a créé un cadre dans lequel la Russie a pu se présenter comme garante de la stabilité dans le Caucase du Sud.

Cet équilibre a commencé à vaciller au plus tard avec le changement de gouvernement en Arménie en 2018. L'arrivée au pouvoir du Premier ministre Nikol Pachinian, soutenu par un mouvement de réforme soutenu par la "société civile", a été jugée d'un œil critique à Moscou. Les relations russo-arméniennes se sont refroidies, tandis que Moscou s'efforçait parallèlement de renforcer sa coopération avec Bakou. La coopération croissante entre l'Azerbaïdjan et la Turquie en matière de politique énergétique et militaire n'a pas été considérée comme un défi immédiat.

Le tournant : les conflits du Karabakh en 2020 et 2023

L'offensive militaire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh en 2020 a constitué un tournant décisif. La Russie s'est abstenue de condamner ouvertement l'opération azerbaïdjanaise et a plutôt négocié un accord de cessez-le-feu qui devait être supervisé par les forces de maintien de la paix russes. L'opération a été considérée par une partie des dirigeants russes comme un moyen de réduire l'influence de l'Arménie sous Pachinian sans compromettre les relations avec l'Azerbaïdjan. La deuxième offensive militaire de l'Azerbaïdjan en 2023, qui a conduit à la prise de contrôle totale de la région, a également été acceptée par Moscou.

Cette passivité a toutefois eu des conséquences stratégiques. Alors que l'Azerbaïdjan a atteint ses objectifs territoriaux et réduit de facto sa dépendance vis-à-vis de la Russie, cette dernière a perdu une position d'influence importante dans le Caucase du Sud, sans obtenir de contrepartie claire en échange. L'Azerbaïdjan a intensifié sa coopération avec la Turquie et Israël, en particulier dans le domaine des technologies militaires. Parallèlement, les relations entre Bakou et Téhéran se sont détériorées après la publication d'informations faisant état de l'utilisation de l'espace aérien azerbaïdjanais par des drones de reconnaissance israéliens.

Facteurs économiques et divergences stratégiques

Des tensions sont également apparues sur le plan économique. L'Azerbaïdjan avait misé sur la création d'un hub gazier turc qui devait servir de plateforme de distribution pour les exportations d'énergie vers l'Europe, en intégrant les flux gaziers russes. Ces projets ont été accueillis avec scepticisme à Moscou et sont restés largement lettre morte. À cela s'ajoute le blocage du transit de l'énergie azerbaïdjanaise par l'Ukraine, qui a privé l'Azerbaïdjan d'un marché important.

En outre, la Russie a renforcé ses mesures contre les structures criminelles liées à certaines franges de la diaspora azerbaïdjanaise. Le démantèlement de ces réseaux a également porté atteinte aux intérêts économiques de certaines élites azerbaïdjanaises qui avaient jusqu'alors profité de ces relations informelles.

Réticence diplomatique malgré des points de friction manifestes

Bien que les lignes de conflit soient clairement identifiables, le gouvernement russe a jusqu'à présent réagi avec retenue. Les instruments diplomatiques se sont limités à convoquer l'ambassadeur azerbaïdjanais et à lui remettre une note de protestation. Officiellement, la Russie parle d'acteurs externes non spécifiés qui auraient intérêt à voir les relations se détériorer. Cette formulation laisse une marge d'interprétation et permet d'éviter une escalade pour l'instant.

Dans le même temps, de plus en plus d'indices laissent penser que la Russie examine des options stratégiques vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, par exemple en se rapprochant prudemment de l'Arménie ou en intensifiant sa coopération avec l'Iran. Cependant, aucune mesure concrète n'a été annoncée à ce jour.

Perspectives

À court terme, il ne faut pas s'attendre à une normalisation des relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan. La politique étrangère de Bakou reste clairement orientée vers l'Occident et la Turquie, tandis que la Russie mise sur un réseau de partenariats régionaux dont l'Azerbaïdjan ne fait actuellement plus partie. La coopération en matière de politique de sécurité est de facto suspendue et les intérêts économiques divergent. Il est toutefois concevable que les relations se stabilisent à nouveau à moyen terme, par exemple dans le contexte de changements géopolitiques ou de changements de personnel au sein des dirigeants politiques des deux pays.

À long terme, l'évolution des relations bilatérales dépendra fortement de la situation internationale, de l'architecture de sécurité régionale et de la dynamique politique interne à Bakou. Le gouvernement russe ne semble actuellement pas disposé à la confrontation, mais tente de préserver ses derniers canaux d'influence. La question de savoir s'il y parviendra reste ouverte.

11:52 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, caucase, azerbaïdjan, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 08 juillet 2025

Caucase: le nouveau front ?

Caucase: le nouveau front ?

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/caucaso-il-nuovo-fronte/

Il n’y a pas de paix à l’est. L’Ukraine s’effondre sous les coups de Moscou, désormais clairement abandonnée par Washington. Mais cela ne signifie pas qu’une paix prochaine se profile à l'horizon. Car de nouvelles mines explosent dès maintenant et elles sont capables de provoquer un affrontement entre la Russie et l’Occident.

Il y a l'Azerbaïdjan. Un petit État, mais situé sur une position géographique extrêmement difficile. Cruciale. La majorité des Turcs azéris vit en Iran. Ali Khamenei fait également partie de cette ethnie non persane.

Dans la République d’Azerbaïdjan, il ne reste donc qu’une minorité d'Azéris. Environ cinq millions, qui sont principalement chiites.

Cependant, dans ce cas, la confession religieuse compte peu. L’Azerbaïdjan est un État laïque. Depuis l’effondrement de l’URSS, il est gouverné par la famille Aliyev. Le pays est quasiment sa propriété personnelle, depuis Heydar, un haut fonctionnaire soviétique, qui était même sur le point de devenir Secrétaire général du PCUS, position finalement attribuée à Gorbatchev. Un autre Caucasien en cette fonction, après Staline, aurait été trop difficile à faire accepter.

Après Heydar, le pouvoir est passé entre les mains de son fils Ilham, qui a poussé à la modernisation du pays, aujourd’hui le plus avancé de toute la région caucasienne. Et ce malgré la tension persistante avec l’Arménie à propos de la région du Nagorno-Karabakh. Longtemps disputée, occupée pendant une décennie par les Arméniens avec le soutien des Russes. Aujourd’hui revenue sous le contrôle de Bakou, aussi parce que Moscou s’est retirée d’un conflit jugé insensé.

Insensé, car le Nagorno-Karabakh est une province peu peuplée, pauvre, insignifiante d’un point de vue stratégique et encore moins d'un point de vue économique.

Les années de tension avec Moscou ont toutefois laissé des traces. La position politique de l’Azerbaïdjan est indiscutablement difficile, dans une certaine mesure ambiguë.

En effet, une base israélienne existe sur le territoire azerbaïdjanais, qui observe, ou plutôt espionne, l’Iran voisin.

De plus, la présence diplomatique occidentale, et pas seulement diplomatique, en Azerbaïdjan est forte.

L'Azerbaïdjan, semble-t-il, s’est efforcé depuis près d’une décennie de stabiliser et d’améliorer ses relations avec Moscou.

Il trouve une pleine disponibilité chez Poutine, qui s’est employé à stabiliser les régions non russes du Caucase.

Cependant, en ce moment précis, la position de Bakou, suspendue entre l’Occident britannique et l’Orient russe, est devenue extrêmement difficile.

Et il existe des forces, des puissances internationales qui agissent derrière Londres, qui poussent à ce qu’Azerbaïdjan se retrouve en conflit ouvert avec la Russie. Et, bien sûr, avec l’Iran.

Ce pourrait être, en fin de compte, le nouveau front que ces forces voudraient ouvrir contre Moscou, après leur défaite qui est désormais claire en Ukraine.

Beaucoup, mais pas tout, dépendra de la capacité d’Aliyev à se dépêtrer dans ce bourbier. Et dépendra beaucoup, aussi, de ce que fera Erdogan. La Turquie, étroitement liée à l’Azerbaïdjan, adopte en effet une attitude extrêmement ambiguë. Et, par conséquent, dangereuse.

Aliyev peut compter, cependant, sur un fait : Washington, contrairement à Londres, souhaite un apaisement et une normalisation des relations avec le Kremlin.

Et reste, par conséquent, demeure essentiellement en dehors, voire opposé, à ces vents de guerre qui commencent à souffler sur le Caucase.

20:43 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : caucase, azerbaïdjan, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 28 mai 2025

L'Iran et l'Azerbaïdjan poursuivent leur chemin commun vers la stabilité de la mer Caspienne

L'Iran et l'Azerbaïdjan poursuivent leur chemin commun vers la stabilité de la mer Caspienne

Lorenzo Maria Pacini

Source: https://telegra.ph/Iran-e-Azerbaigian-proseguono-il-cammi...

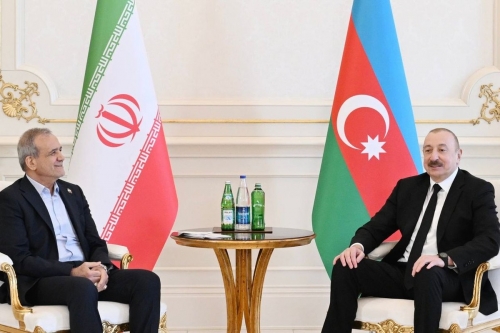

Le gouvernement Pezeshkian, bien que moins intrusif et moins strict que le précédent, semble s'attacher à maintenir des relations positives avec tous les acteurs régionaux.

Pezeshkian à Bakou

La récente visite du président iranien Masoud Pezeshkian à Bakou, bien que brève en raison de son retour en Iran pour faire face à la terrible explosion dans le port de Shahid Rajaee, a eu un poids politique important: il s'agissait en effet de la première visite officielle d'un président iranien en Azerbaïdjan après six bonnes années, une période au cours de laquelle les relations bilatérales ont connu des phases alternées, marquées par des suspicions réciproques et des déclarations polémiques.

Ces dernières années, surtout depuis la guerre du Karabakh en 2020, une divergence croissante entre les priorités stratégiques de Téhéran et de Bakou a été observée. Le renforcement de la présence israélienne et turque en Azerbaïdjan, la réduction des institutions culturelles iraniennes et le langage souvent provocateur des médias azerbaïdjanais (généralement proches du gouvernement) ont alimenté les inquiétudes de Téhéran. Dans le même temps, des incidents tels que l'attaque de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran et la diffusion d'informations hostiles à Bakou dans les médias iraniens ont renforcé la méfiance des Azerbaïdjanais.

Cependant, la visite de Pezeshkian semble marquer un changement de cap. Ce n'est pas seulement le voyage en lui-même qui est important, mais surtout le ton qui a été adopté. Lors de nombreuses réunions officielles, M. Pezeshkian a utilisé la langue turque azerbaïdjanaise, a récité des poèmes chargés de sens qui ont trouvé un écho sur les médias sociaux, tant en Iran qu'en Azerbaïdjan. Son attitude amicale, sa visite à la tombe de Heydar Aliyev et ses références aux liens familiaux entre les peuples des deux pays ont contribué à raviver la faveur de l'opinion publique azerbaïdjanaise.

L'ouverture d'une nouvelle phase dans les relations n'est pas le fruit du hasard, puisque dès le début de son mandat, M. Pezeshkian avait déclaré son intention de poursuivre la « diplomatie de voisinage » initiée sous la présidence d'Ebrahim Raisi. Dans cette optique, la visite à Bakou s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la coopération politique, économique et culturelle dans la région. Parmi les initiatives présentées figure l'élaboration d'un plan stratégique global visant à renforcer les relations bilatérales dans des domaines clés, essentiels pour consolider le corridor de la mer Caspienne et stabiliser l'influence régionale.

Renforcer les routes eurasiennes

L'un des principaux axes de cette stratégie est l'engagement qu'a pris l'Iran pour renforcer les voies de transit eurasiennes. Le corridor d'Aras - qui traverse la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan en suivant le cours de la rivière Aras jusqu'au Nakhchivan - est l'une des alternatives sur lesquelles Téhéran se concentre pour contrer l'influence de projets concurrents tels que le corridor de Zankezour. L'Iran entend ainsi se transformer en un nœud logistique important, capable de relier le golfe Persique à la Russie via le Caucase.

Il n'est pas surprenant que la coopération en matière d'infrastructures soit l'un des domaines les plus prometteurs. L'achèvement du chemin de fer Rasht-Astara, prévu pour 2025, s'inscrit dans le cadre plus large du corridor Nord-Sud et ouvrira de nouveaux débouchés aux marchés russe et européen. Parallèlement, les barrages conjoints sur la rivière Aras - Khoda Afarin et Qiz Qalasi - sont déjà opérationnels, ont une fonction à la fois hydroélectrique et agricole, cruciale dans un contexte de crise climatique. Le corridor interne entre l'Azerbaïdjan et le Nakhchivan, qui traverse le territoire iranien, représente également une opportunité stratégique pour renforcer les liens internes de l'Azerbaïdjan et réduire la dépendance à l'égard des routes contrôlées par des pays tiers.

À la lumière de tous ces éléments, il semble clair que Téhéran et Bakou ont l'intention de surmonter l'ère de la suspicion et de l'ambiguïté. La coopération dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et du commerce reflète la volonté de construire un partenariat durable fondé sur des intérêts concrets. Si les accords signés sont mis en œuvre avec détermination, la trajectoire des relations entre les deux pays pourrait être orientée vers une stabilité durable.

En attendant, des personnalités comme Farzaneh Sadegh (photo), ministre iranienne des infrastructures et du développement urbain, ont rappelé l'importance de l'Azerbaïdjan en tant que partenaire stratégique pour la diversification de l'économie iranienne et l'accès à de nouveaux marchés. Le dialogue bilatéral ne se limite donc pas à des gestes symboliques, mais s'articule autour d'un programme de coopération concret et ambitieux.

Il est important de noter que le président russe Vladimir Poutine a soumis un accord de partenariat stratégique avec l'Iran à la Douma d'État pour ratification au tout début du mois d'avril.

Le pacte, déjà signé en janvier 2025, prévoit une coopération militaro-technique, des initiatives conjointes pour contourner les sanctions, le renforcement de la sécurité dans la région de la Caspienne, le développement d'infrastructures nucléaires et la mise en place d'un système de paiement autonome.

Pendant de nombreuses années, les liens entre Moscou et Téhéran ont été entravés par la présence de personnalités politiques pro-occidentales dans les deux camps, souvent prêtes à subordonner l'intérêt national afin de maintenir des relations cordiales avec l'Europe et les États-Unis. Le même schéma s'est répété par le passé en ce qui concerne la Corée du Nord, obligeant la Russie à rattraper rapidement le terrain perdu pour renforcer notre position stratégique.

L'accord avec l'Iran représente un pas décisif pour la Russie vers le renforcement de sa souveraineté et la protection de ses intérêts fondamentaux. Dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire, la possibilité d'être un pôle autonome n'est offerte qu'à ceux qui en ont la force. Il est nécessaire d'être en position de force pour choisir ses alliés en fonction de sa volonté.

Une tension qui peut encore s'apaiser

Le renforcement de la région passera inévitablement par l'autre acteur, la Russie, qui équilibre les intérêts de tous les partenaires locaux.

Entre l'Azerbaïdjan et la Russie, il y a eu dernièrement quelques tensions qu'il sera essentiel d'apaiser afin de consolider le front géopolitique.

Aliyev n'a pas participé au défilé du 9 mai à Moscou, expliquant que « la décision du président Ilham Aliyev de ne pas partir était une conséquence logique de tout ce qui s'est passé dans les relations entre Bakou et Moscou au cours des derniers mois et reflète la position de principe et équilibrée des dirigeants azerbaïdjanais sur les questions clés de l'agenda bilatéral ». Entre-temps, plusieurs questions non résolues se sont accumulées ». Dans ce contexte, la réponse des représentants d'Aliyev semble grossière. Récemment, l'Azerbaïdjan a renforcé les règles de résidence pour les citoyens russes, a déclaré plusieurs députés de la Douma d'État personae non gratae, a fermé le centre culturel Maison de Russie dans la capitale et participe à la production d'obus pour les forces armées ukrainiennes. Dans le même temps, l'Azerbaïdjan poursuit sa coopération économique avec Moscou, par exemple en accueillant des investissements russes au Karabakh.

Cette approche de Bakou soulève de nombreuses questions, il est vrai, mais la Russie est prête à faire preuve de modération et de médiation, en raison de la nécessité de préserver l'ordre dans la région de la mer Caspienne.

L'Iran, pour sa part, ne laissera pas les questions en suspens. Le gouvernement Pezeshkian, bien que moins intrusif et moins rigoureux que le précédent, tient à maintenir des relations positives avec tous les acteurs régionaux, et l'accord signé avec le Kremlin sert de garantie pour la stabilité de la région et pour traiter avec d'autres pays antagonistes ou non.

14:28 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, iran, azerbaïdjan, moyen-orient, caucase, mer caspienne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 25 janvier 2025

Le curieux cas azéri

Le curieux cas azéri

Par Enrico Tomaselli

Source : Giubbe Rosse & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/lo-strano-caso-az...

L’Azerbaïdjan, un pays bien situé dans la zone stratégiquement croissante de l’Asie centrale, se trouve, d’un point de vue géopolitique, dans l’orbite des pays turcophones et constitue sans aucun doute le meilleur allié d’Ankara. Le gouvernement de Bakou a récemment ravivé ses revendications envers l’Arménie, tant concernant l’enclave du Haut-Karabagh (question réglée par le rapide conflit de septembre 2023) que, surtout, sur la question du corridor de Zanguezour, censé relier la République autonome du Nakhitchevan au reste de l’Azerbaïdjan, en passant par la région arménienne du Syunik.

De son côté, l’Arménie, traditionnellement située dans l’orbite russe, a récemment amorcé un rapprochement progressif avec l’Occident (UE, OTAN), s’éloignant de Moscou. Après la désastreuse défaite de 2023, dont Erevan porte une part importante de responsabilité, ce rapprochement s’est encore accentué, notamment via la France – un pays traditionnellement ami, qui accueille une importante communauté issue de la diaspora arménienne.

La question du corridor de Zanguezour est en effet au cœur de tensions plus larges, car l’Iran s’y oppose fermement. Sa création couperait les voies de transit iraniennes vers le nord-ouest, via l’Arménie. De plus, l’Azerbaïdjan – grâce aux oléoducs turcs – est un fournisseur clé de pétrole pour Israël, avec lequel Bakou entretient d’excellentes relations, notamment dans le domaine de la défense. Téhéran a donc plusieurs raisons de se retrouver en conflit avec son voisin.

Par ailleurs, Bakou et Ankara manœuvrent pour mettre l’Iran sous pression, notamment dans le domaine énergétique. La société d’État azérie Socar a annoncé des investissements de plus de 17 milliards de dollars en Turquie, principalement dans la production de composants nécessaires au raffinage. Ainsi, le pétrole azéri, acheminé par l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan qui transporte le brut de la mer Caspienne à la Méditerranée via la Turquie, sera raffiné sur place, renforçant encore davantage le lien entre les deux États.

Cependant, la région du Moyen-Orient élargi est un tel enchevêtrement d’intérêts qu’il peut s’y passer n’importe quoi.

Et voici qu’un accord trilatéral (en cours de définition) entre la Russie, l’Iran et l’Azerbaïdjan est annoncé. Celui-ci prévoit la construction d’un gazoduc qui, traversant l’Azerbaïdjan, fournira initialement à l’Iran 2 milliards de mètres cubes de gaz par an, avec pour objectif d’atteindre 55 milliards de mètres cubes. La capacité maximale prévue de ce gazoduc devrait être équivalente à celle du Nord Stream. Cet accord, d’une durée de 30 ans, permettra de livrer du gaz russe à l’Iran, tant pour la consommation intérieure que pour les pays voisins.

Bien que l’Iran détienne la deuxième plus grande réserve mondiale de gaz naturel (34 trillions de mètres cubes, après la Russie), il fait face à une pénurie de carburant, la demande en gaz dépassant la production. La plupart des réserves restent inexploitées en raison des sanctions imposées par les États-Unis, qui bloquent les investissements et les avancées technologiques. De plus, les principaux gisements de gaz iraniens sont situés dans le sud du pays, alors que les principaux consommateurs se trouvent dans le nord, où le climat est particulièrement rigoureux. Ainsi, en hiver, l’Iran doit faire face à un déficit quotidien d’au moins 260 millions de mètres cubes de gaz, mettant à rude épreuve l’approvisionnement en électricité.

Évidemment, Bakou, en plus de tirer des revenus des droits de passage, pourrait également bénéficier d’une partie du gaz transporté. Si, comme cela semble probable, l’accord est finalisé, une situation d’intérêts partagés plus forte pourrait se créer entre les trois pays. Cela pourrait, à terme et dans une certaine mesure, mener à une résolution négociée des différends entre l’Iran et l’Azerbaïdjan, ainsi qu’à une réduction limitée de l’influence turque dans la région.

En somme, le grand jeu géopolitique continue…

13:48 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : azerbaïdjan, caucase, actualité, iran, russie, géopolitique, politique internationale, gaz, gazoducs, hydrocarbures |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 25 août 2024

Poutine se rend à Bakou et l'Azerbaïdjan demande à rejoindre les BRICS

Poutine se rend à Bakou et l'Azerbaïdjan demande à rejoindre les BRICS

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/putin-vola-a-baku-e-lazerbaijan-chiede-di-aderire-ai-brics/

Le Poutine est isolé, le Poutine est proscrit, le Poutine est vaincu (il suffit de lire les journaux italiens, du Busiarda au Menzognero, pour trouver des analyses de ce genre) et le voilà qui s'envole pour l'Azerbaïdjan; et non seulement il n'est pas arrêté pour plaire au tribunal international à la solde de l'Occident collectif, mais il est reçu avec tous les honneurs par le président Ilham Aliyev.

Sur la base des rapports rédigés par les journalistes italiens, on aurait pu imaginer que le chef du Kremlin demanderait l'asile politique en Azerbaïdjan, étant donné la conquête désormais imminente de la Russie par l'Ukraine. Au lieu de cela, rien. Poutine est tranquillement rentré à Moscou, où il n'a pas encore été remplacé par Zelensky, tandis que l'Azerbaïdjan a officiellement demandé à rejoindre les BRICS. L'Azerbaïdjan a donc officiellement demandé à rejoindre les BRICS, renforçant ainsi l'alliance en cours d'expansion dans le sud de la planète.

Mais l'adhésion de Bakou représente un signal particulier. En effet, l'Azerbaïdjan est étroitement lié à la Turquie, pays membre de l'OTAN et acteur de plus en plus important en politique méditerranéenne. Ankara est une plaque tournante entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. En fait, un seul et immense continent où les prétendants au rôle de protagoniste ou, du moins, de co-vedette se multiplient.

Erdogan envoie donc Aliyev en avant, sans exclure de le suivre dans un délai très court. Et la position de la Turquie ne peut qu'affecter celle de l'ensemble de la zone. Il est vrai que les BRICS ne sont pas une alliance politique, encore moins une alliance militaire avec une obsession d'exporter la guerre dans toutes les parties du monde, contrairement à l'OTAN.

Mais les rencontres périodiques, les intérêts économiques et commerciaux, favorisent la réduction des tensions. Que ce soit entre l'Inde et la Chine ou entre l'Iran et les Émirats.

En se rendant à Bakou, Poutine a montré qu'il avait pris acte de l'ingérence continue de l'Occident collectif en Arménie, l'ancien allié historique de Moscou. Et il a renforcé le nouvel axe avec Erdogan. Tandis que d'autres, qui aspiraient au rôle de protagonistes en Méditerranée, préfèrent profiter des fermes et gîtes dans les Pouilles...

15:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : russie, azerbaïdjan, caucase, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 26 mai 2024

La Nouvelle-Calédonie en révolte. Pour Macron, c'est la faute des Azéris. Ou des Turcs. Ou des Chinois, ou...

La Nouvelle-Calédonie en révolte. Pour Macron, c'est la faute des Azéris. Ou des Turcs. Ou des Chinois, ou...

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/nouvelle-caledonie-in-rivolta-per-macron-e-colpa-degli-azeri-o-dei-turchi-o-dei-cinesi-o/

Tout est de la faute de l'Azerbaïdjan. La France est aux prises avec la révolte de la Nouvelle-Calédonie, cette lointaine colonie située entre l'Australie et les Fidji. Un soulèvement qui a déjà fait six morts et des centaines d'arrestations, mais en Italie la gauche des rédactions ne remarque les répressions que lorsqu'elle peut accuser le méchant dictateur tunisien, pas si le bon Monsieur Macron, qui voudrait seulement déclencher une bonne guerre nucléaire contre la Russie, est impliqué.

Et comme Macron est un bon, la révolte ne peut pas être déclenchée à cause des nouvelles règles électorales décidées par Paris pour pénaliser les autochtones kanaks. Non, c'est la faute de l'Azerbaïdjan, situé à 14.000 kilomètres de là et peuplé, en son propre territoires, de 10 millions d'habitants, manifestement engagés frénétiquement dans le soutien aux révolutions du monde entier. Comme s'il s'agissait du Cuba de Che Guevara. Il est interdit de rappeler les révoltes colorées payées par Soros : elles sont, elles, de bonnes révoltes, quoi qu'il arrive, comme le diraient Bonino et Renzi.

Au lieu de cela, en Nouvelle-Calédonie, les méchants Azerbaïdjanais sont arrivés pour se venger du soutien français à leurs ennemis arméniens. C'est étrange, car l'Azerbaïdjan a gagné la guerre contre l'Arménie et n'aurait aucune raison de se venger. Mais l'important est de se décharger de ses responsabilités ailleurs. Et puis Bakou est la longa manus d'Ankara. Alors derrière les Azéris qui sont derrière les Kanaks, il y aurait toujours lui: le tyran ! Non, pas celui de Tunis, mais celui d'Ankara. Erdogan, en somme.

Déterminé à déstabiliser la France, à l'affaiblir. Pour se venger, il a envoyé des troupes turques au Niger pour remplacer les troupes françaises, expulsées ces derniers mois. Là encore, ce serait Paris, vaincue, qui voudrait plutôt se venger. Mais les transalpins préfèrent escamoter ces faits. Au détail près, pas tout à fait hors sujet, que les Russes sont arrivés au Niger pour l'instant. Mais alors tout se tient ! Alors c'est la faute à Poutine. Même si les macronistes commencent à penser qu'il s'agit d'un complot orchestré par Pékin. Bref, tout le Sud global - qui n'existe pas pour eux - s'est coalisé contre la France. Ou contre l'Occident collectif.

Il y a quelques années, le psychiatre Adriano Segatori, rédacteur en chef adjoint d'Èlecto, avait dressé le portrait de Macron, le qualifiant de « psychopathe avec des délires de toute-puissance ». Qui sait si la conspiration, qu'il esquisse actuellement, s'inscrit dans la continuité de ses pathologies antérieures ou si elle représente une évolution dangereuse ?

20:57 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : emmanuel macron, france, nouvelle calédonie, azerbaïdjan |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 22 mai 2024

L'Azerbaïdjan, pivot des nouvelles alliances mondiales

L'Azerbaïdjan, pivot des nouvelles alliances mondiales

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/azerbaijan-perno-di-nuove-alleanze-mondiali/

Dans la mort du président iranien Raisi, un détail a été largement sous-estimé par les médias italiens. En revanche, en parfaite harmonie avec le ministre Antonio Tajani qui se révèle, chaque jour un peu plus, comme le parfait successeur de Giggino Di Maio. Certes plus cultivé, mais encore plus dangereux pour l'avenir de l'Italie et la santé mentale de ses auditeurs. Cependant, l'aspect intéressant du voyage fatal de Raisi est sa destination et sa motivation.

Un barrage à la frontière avec l'Azerbaïdjan, en parfait accord avec Bakou. Bien sûr, à l'exception des larbins européens qui ne servent que les intérêts de Washington et de Tel-Aviv, il arrive dans le reste du monde de passer des accords avec ses voisins, même quand on ne les aime pas. Mais c'est la soudaine correspondance amoureuse entre l'Iran et l'Azerbaïdjan qui devrait nous inciter à regarder plus loin. Bakou a toujours été protégé par Ankara dans sa confrontation avec l'Arménie. Alors qu'Erevan était soutenu par la Russie et l'Iran.

Puis l'Arménie a préféré les sirènes néo-atlantistes, a été vaincue par les Azéris, et a choisi le camp de l'UE. Et, à ce moment-là, Moscou et Téhéran ont préféré améliorer leurs relations avec Bakou également parce que, de cette manière, ils amélioraient leurs relations avec la Turquie, renforçant ainsi une alliance de plus en plus précieuse au Moyen-Orient.

Une alliance qui, toutefois, pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières des pays respectifs. En partant de la Méditerranée, en allant jusqu'à l'Inde et en impliquant de plus en plus l'Afrique. Mais en Italie, les discussions sur le plan Mattei se poursuivent.

21:32 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, azerbaïdjan, caucase, europe, affaires européennes, iran, russie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 15 octobre 2023

Chant funèbre pour Stepanakert

Chant funèbre pour Stepanakert

par Georges FELTIN-TRACOL

Une fois encore, la nation arménienne qui transcende dans le temps et l’espace les limites actuelles de la république post-soviétique d’Arménie connaît un profond chagrin et une immense peine dus à l’arrachement d’une partie de son territoire ancestral.

Du 18 au 20 septembre 2023, la quatrième guerre du Haut-Karabakh a provoqué la fin de la république indépendantiste de l’Artsakh et la fuite de plus de 90 % des quelque 120 000 habitants de ce berceau historique du peuple arménien. Les autorités rebelles de l’Artsakh ont annoncé la dissolution effective de toutes leurs institutions au 1er janvier 2024. Pas sûr que le vainqueur azéri patiente jusqu’à cette date…

Le traitement médiatique occidental pratique volontiers l’euphémisme à propos de ce nouveau nettoyage ethnique commis en direct sans susciter l’indignation des beaux esprits de la « communauté internationale ». Les journalistes occidentaux ne se préoccupent que de l’action humanitaire et délaissent toute considération géopolitique et historique. La version francophone de Wikipédia – Wokipédia serait une appellation plus appropriée pour cette encyclopédie en ligne infestée de wokistes – ne place même pas cette tragédie dans la catégorie « Événements en cours » alors que les pitoyables manifestations féministes en Iran y figurent depuis plus d’un an… Par ailleurs, la Hongrie de Viktor Orban ne condamne pas l’invasion azérie. Elle l’approuve au contraire, tropisme ouralo-altaïque oblige. Qu’en pensent donc les zélateurs français de l’illibéralisme de Budapest ?

Ce n’est pas la première fois que les Arméniens voient le fer, le feu et le sang briser leur idéal politique. L’espérance mise dans le traité de Sèvres du 10 août 1920 qui offrait aux survivants du génocide de 1915 un territoire autour des villes d’Erzurum, de Trabzon et de Van disparaît au traité de Lausanne du 24 juillet 1923 sous les coups de butoir de la reconquête kémaliste. Deux ans plus tôt, en 1921, l’Armée rouge bolchevique anéantissait la République arménienne des Montagnes proclamée en 1918 aux confins de la Turquie, de la Perse et des futures Arménie et Azerbaïdjan. Les forces communistes constituèrent ensuite une structure soviétique d’expression arménienne au lendemain de l’échec transcaucasien.

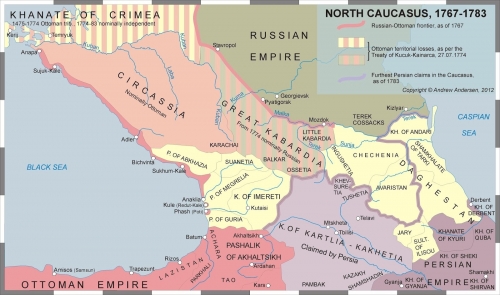

Fin connaisseur des questions nationales auprès de Lénine, le Géorgien Joseph Staline entretient les vieilles rivalités ethniques tout en garantissant officiellement le droit de chaque peuple lié à l’ensemble soviétique de maintenir leur identité culturelle. Adeptes du « diviser pour régner », les bocheviks poussent à l’extrême la logique politique des nationalités en respectant l’ancrage territorial des langues. Ainsi l’Asie centrale compte-t-elle des enclaves ouzbèkes, turkmènes et tadjikes. Dans le Caucase, l’Azerbaïdjan, déjà pourvu en hydrocarbures, reçoit l’exclave du Nakhitchevan coincée entre la Turquie et l’Arménie, et le Haut-Karabakh à majorité arménienne.

Les réformes dévastatrices de Mikhaïl Gorbatchev au milieu de la décennie 1980 déclenchent un vaste réveil des peuples dans une URSS malade. Dès 1988, des incidents très violents opposent Arméniens et Azéris. Les Arméniens du Karabakh réclament au mieux leur rattachement à l’Arménie, au pire une séparation définitive avec l’Azerbaïdjan. Le 2 septembre 1991, ils proclament leur autodétermination. L’éclatement de l’URSS entraîne aussitôt l’intervention militaire de l’Arménie, épaulée de volontaires d’origine arménienne ou non venus d’Occident et du Proche-Orient. Les Arméniens écrasent les forces azéries, libèrent l’Artsakh et occupent 20 % du territoire azerbaïdjanais. L’exode d’un demi-million d’Azéris et de Kurdes mahométans clôt cette première guerre (1992 – 1994). Le Nagorny-Karabakh devient la Crimée des Azerbaïdjanais et le Kossovo des Arméniens.

Entre 1994 et 2016, l’Artsakh polarise toute la vie politique arménienne. La victoire de 1994 développe un nationalisme soldatique favorable aux vétérans, aux anciens combattants et aux responsables de l’Artsakh quand bien même Erevan n’a jamais reconnu officiellement cette cryptocratie. Par exemple, chef de l’Artsakh de 1994 à 1997, Robert Kotcharian est Premier ministre de l’Arménie de 1997 à 1998, puis président de l’Arménie de 1998 à 2008. Il défend une ligne nationaliste intransigeante. Son successeur, natif de Stepanakert, Serge Sarkissian, est chef de l’État arménien de 2008 à 2018. Assurés de la pérennité de leur victoire, les politiciens arméniens et artsakhiotes s’assoupissent face au voisin azéri et pratiquent une kleptocratie générale éhontée. Pendant ce temps, Bakou prépare sa revanche.

L’Azerbaïdjan profite des gigantesques gisements d’hydrocarbures en Caspienne pour acquérir un armement sophistiqué. La deuxième guerre d’avril 2016 d’une durée de quatre jours révèle la fragilité du camp arménien. Seule la médiation russe, soucieuse de son étranger proche, cache l’avancée azérie. La troisième guerre dite des « Quarante-quatre Jours » (27 septembre – 10 novembre 2020) confirme l’avancée technique des Azéris et l’infériorité de l’armement arménien et artsakhiote. Bakou reprend l’ensemble des territoires jusque-là occupés par les Arméniens et entre en Artsakh malgré une modeste présence militaire russe d’interposition. La Russie assiste en spectatrice au basculement du Caucase. Erevan accuse Moscou de soutenir en sous-main Bakou. En riposte, à la fin du mois de septembre se sont déroulées des manœuvres militaires communes entre Arméniens et Étatsuniens. Le 3 octobre dernier, le parlement arménien ratifiait la reconnaissance de la Cour pénale internationale (CPI). Proche selon certaines rumeurs des milieux Soros, Nikol Pachinian aimerait quitter l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) afin de rejoindre le Bloc occidental atlantiste via l’OTAN. Les motifs de crispations réciproques s’accumulent donc entre le Kremlin et Erevan.