«Il y a une force dans l’image, plus percutante que la littérature…» Le cinéma d’Autant-Lara a toujours refusé d’être intellectuel. Pourtant, peu d’oeuvres contiennent autant d’adaptations littéraires que la sienne : Stendhal, Colette, Radiguet, Aymé, Simenon.. Le choix de ses sujets, à caractère presque systématiquement sulfureux ou polémiques, l’exposa continuellement aux ligues catholiques, à la censure et aux remous sociétaux. Chaque film entendait ainsi porter le fer de la subversion dans une société française qui continuait de vivre sur un mode soft l’antienne du maréchal Travail-Famille-Patrie. C’est qu’il possédait un tour d’esprit qui n’est pas tant de la méchanceté qu’une certaine cruauté lucide. Si la fonction du cinéma est d’arrondir les angles, Autant-Lara chercha au contraire à élégamment fracasser toute idée rassurante.

« Je dirai que je suis un petit-bourgeois anarchiste. »… Claude Autant-Lara aimait également se définir comme « le poivre sur la plaie, l’huile sur le feu, le feu aux poudres ». Il aimait à expliquer que le patriotisme ne peut être que culturel. Longtemps Président du Syndicat des techniciens, il s’est battu sa vie durant avec fougue, la rage au cœur, selon son expression, pour défendre l’identité du cinéma français qu’il voulait le meilleur du monde. « Avant tout je suis français, et je n’ai pas de vertus que dans la mesure où j’appartiens à une ethnie dont je suis fait. »

Certains tristes errements de fin de parcours entachent encore de nos jours l’image de l’artiste et masquent la force d’une œuvre qui a réjoui tant de joyeux esprits. Dommage que cet anar authentique soit devenu sur le tard un vieillard cacochyme éructant quelques frustrations mal recuites. L’anathème jeté à la fin des années 1950 par la nouvelle vague sur Claude Autant-Lara, comme ses dérapages crépusculaires ne sauraient éclipser le rôle majeur, bien que souvent ingrat, que le réalisateur de La Traversée de Paris joua dans le cinéma français.

Claude Autant-Lara est né le 5 août 1901 à Luzarches. Elève médiocre au Lycée Jeanson de Sailly, notre héros est très souvent collé, parfois même des dimanches entiers. Un de ces dimanches de retenue, il se retrouve seul dans une salle de classe avec un jeune pion qui le surveille et qui s’ennuie aussi ferme que lui. Encouragé par la mine insolente du jeune Claude, le pion lui lance : « On ne va pas rester là toute la journée comme deux couillons, hein ? ». Surprise de l’élève collé qui ne pipe mot. Le pion s’enhardit : « Allez, je prends sur moi de vous emmener mais surtout ne le dîtes pas, ni chez vous, ni ici. » Claude acquiesce, un peu inquiet. Ils quittent l’école, prennent le métro Place Dauphine, et descendent à Anvers, sans échanger un mot. Le surveillant entraîne l’enfant vers le Cinéma Dufayel, achète deux places et les fugitifs s’engouffrent dans la salle. C’est la première fois que le petit garçon va au cinéma, qu’il voit des images projetées sur un écran. Et c’est le choc, le choc absolu du genre Claudel derrière le pilier de Notre-Dame. Le théâtre interprété par sa « petite mère », comme il l’appelait, l’avait convaincu, mais le cinéma l’envoûte. C’est donc par le truchement d’un pion cinéphile, complice d’un jour d’un cancre militant, qu’un des grands cinéastes du siècle dernier va rencontrer une vocation qu’il mettra un certain temps à s’avouer.

Claude Autant-Lara en pleine crise d’adolescence est devenu indésirable à Jeanson de Sailly. Ses parents décident alors d’exporter en Angleterre, leur fiston, possiblement mobilisable s’il ne poursuit pas des études et si la guerre s’éternise. Ils l’inscrivent à Hendon, près de Londres, à Mill Hill School. La discipline anglaise, les châtiments corporels, en particulier, les fessées à coups de sticks de hockey lui sont insupportables. Un jour, il explose et frappe son head master avec le stick qu’il lui arrache des mains. Claude Autant-Lara n’aura pas souffert pour rien en Angleterre. Sa connaissance de l’anglais lui sera très utile plus tard, dans les années 30, lorsque, sans travail en France, il s’expatriera à Hollywood.

Il débute en étudiant aux Beaux-Arts, puis aux Arts déco. C’est par le biais de cette dernière filière qu’il entre dans le monde du cinéma. En 1919, Marcel L’Herbier lui confie le soin de la confection des décors du Carnaval des vérités. À vingt ans, il est encore du côté de la novation, de l’avant-garde. Fait divers, son premier court métrage, en 1921, a pour interprète le poète Antonin Artaud. Deux ans plus tard, il innove d’un point de vue technique en utilisant pour son second court métrage, Construire un feu, un objectif anamorphique. La Century Fox s’en inspirera pour créer le procédé du Cinémascope.

À trente ans, on le voit partir pour l’Amérique. On le charge de réaliser les versions françaises de films de Buster Keaton et de Douglas Fairbanks Junior. Il se heurte au système de Studios qui se méfient d’un réalisateur qui entend avoir la maîtrise de ce qu’il tourne. Révolté par les mœurs hollywoodiennes, le réalisateur dénoncera toute sa vie, la tyrannie des tycoons de la Côte Ouest qui, selon sa formule « avaient ratatiné, châtié, émasculé le plus grand créateur de tout le cinéma, le Shakespeare de la pellicule, Erich Von Stroheim ». Autant-Lara restera 2 ans à Hollywood où il dirigera trois versions françaises, deux courtes bandes de Buster Keaton, Buster se marie et Le plombier amoureux et un film avec Douglas Fairbanks Junior.

Son retour en France, deux ans plus tard, marque le début de sa seconde carrière, qui avec des hauts, quelques-uns, et des bas, beaucoup plus, celle d’un artisan du cinéma français plus que d’un auteur, mais ceci est une histoire qui n’éclatera que vingt ans plus tard. Ciboulette est l’adaptation d’une opérette dont le cinéaste garde un souvenir des plus éprouvants de la » giclée acidulée » de la voix de la chanteuse Simone Berriau. C’est en 1932, il fait travailler son ami Prévert. Le film provoque un scandale chez l’auteur du livret et la carrière d’Autant-Lara connaît là sa première éclipse.

Son retour en France, deux ans plus tard, marque le début de sa seconde carrière, qui avec des hauts, quelques-uns, et des bas, beaucoup plus, celle d’un artisan du cinéma français plus que d’un auteur, mais ceci est une histoire qui n’éclatera que vingt ans plus tard. Ciboulette est l’adaptation d’une opérette dont le cinéaste garde un souvenir des plus éprouvants de la » giclée acidulée » de la voix de la chanteuse Simone Berriau. C’est en 1932, il fait travailler son ami Prévert. Le film provoque un scandale chez l’auteur du livret et la carrière d’Autant-Lara connaît là sa première éclipse.

En 39, il réunit Michel Simon, Fernandel et Arletty. L’ensemble est détonnant. Alors disons-le tout de go les situations ne sont pas du tout crédibles, la description du monde de la pègre devait déjà faire sourire à l’époque et la naïveté du héros est digne d’un album de Martine. Mais c’est justement ce ton gentillet qui fait le charme du film. Un délicat mélange d’humour et de tendresse avec des dialogues savoureux servis par un trio de monstres sacrés.

Il faut attendre 1943 et Douce pour qu’il reparte. Il signe là un des films qui portent la patte d’un cinéaste capable de » lancer » une vedette. Ici, il s’agit d’Odette Joyeux. L’après-guerre, en 1946, le voit sélectionné à Cannes. Il porte à l’écran le roman de Radiguet, le Diable au corps, ajoutant à l’adaptation ses propres vues antimilitaristes. Qu’importe le scandale déclenché lors de la sortie du film. Le jeune Gérard Philipe accède au statut de star. Marthe (Micheline Presle), cette épouse d’un soldat parti aux tranchées dont tombe amoureux le collégien François, restera pour le réalisateur le symbole de ses films » tous » réalisés pour » les femmes » et le Diable au corps, son » film préféré « . Jugé indécent et antimilitariste, le film provoque en 1946 la colère des représentants de l’État et des ligues catholiques.

Les années cinquante le voient parvenir au faîte de sa gloire, avec des oeuvres mitigées, telle l’Auberge rouge, en 1951 – dont il imputera les défauts au cabotinage de la star Fernandel -, ou une version un peu aplatie du roman de Stendhal le Rouge et le noir en 1954 et d’autres qui deviendront des classiques de cet âge d’or du cinéma frappé du label « Qualité France » .

À ceux qui auront voulu poursuivre le cinéma comme si de rien n’était, la génération de l’après-guerre vient achever un système de représentation autant que de production, de réalisation, qui s’est épuisé. La révolte initiée par les jeunes critiques, puis réalisateurs de la nouvelle vague n’est pas tant celle, toute sociologique de prétendants à l’entrée dans le système, qu’esthétique d’une tout autre conception du cinématographe. Ils préfèrent, le disent et l’écrivent, Renoir, Bresson, Hitchcock, Welles, Visconti, Rossellini à Autant-Lara, Delannoy ou René Clément. C’est d’ailleurs moins ces derniers que Truffaut attaque nommément, dans le texte fameux des Cahiers du cinéma de janvier 1954 » Une certaine tendance du cinéma français « , que précisément une conception du cinéma fondée sur le rôle des scénaristes de l’époque. Occupant la place au fond confortable de l’anticonformiste de service, Autant-Lara accuse le coup, rétorque avec sa verve propre, mais le rapport de force s’inversera inexorablement

Puis le mythique La Traversée de Paris inspiré d’une nouvelle de Marcel Aymé, à qui l’on doit l’immortelle réplique balancée par Gabin, « Salauds de pauvres »…Dans cette chronique cruelle du Paris de l’Occupation, d’une tonique agressivité, la verve anarchiste d’Autant-Lara atteint des sommets. Son cynisme démystificateur s’en donne à cœur joie. Tout le monde en prend pour son grade, la France d’en bas et la France d’en haut, unies dans la même bassesse. Gabin, grandiose en dandy provocateur, accepte le temps d’une nuit, d’accompagner Bourvil, chauffeur de taxi au chômage, dans un minable petit trafic de marché noir « pour voir (dit-il) jusqu’où, on peut aller loin avec tous ces lâches….Ce qu’on peut se permettre avec ces foireux…Les riches qui se déculottent pour qu’on ne les dénonce pas… Et les pauvres qui se déculottent aussi, on se demande pourquoi… ». Une verve célinienne, une férocité grinçante dominent l’ensemble, sauvé de la mesquinerie par quelques notations bouleversantes..

Deux ans plus tard, Autant-Lara retrouve Gabin, maître du barreau parisien, saisi par le démon de midi pour En cas de Malheur, d’après Simenon. Dans la dénonciation des conventions bourgeoises, l’écrivain et le cinéaste sont sur la même longueur d’ondes. Face à Gabin, Brigitte Bardot est parfaite dans un rôle, écrit sur mesure, de femme enfant sensuelle, innocente et perverse. non seulement le scénario signé par Aurenche et Bost regorge de situations « scabreuses », mais son actrice principale est elle-même l’incarnation de la débauche. En 1958, le tollé provoqué par la nudité de Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme n’est pas encore calmé, et voilà qu’En cas de malheur vient remettre le feu aux poudres avec une (brève) apparition de l’actrice dans le plus simple appareil. Comme on s’en doute, les différents appels au boycott constitueront une publicité rêvée pour le film, et aboutiront à l’effet inverse, au grand dam des puritains.A la fois appât et proie.

A partir de 1958, Claude Autant-Lara tournera encore 13 films, de qualité inégale, mais empreints d’une salutaire pensée libertaire. A partir des années soixante, il semble qu’Autant-Lara ait épuisé lui aussi son crédit – ou son désir – de provocation, de subversion, de scandale, de rage. Les Godard, les Truffaut, les Rivette, les Chabrol, les Rozier ont trouvé l’écriture de leur temps qui convienne à ces sentiments-là. Sa production des années 60, très inégale, contient cependant des réussites qui passèrent inaperçues car elles étaient déjà démodées au moment de leur sortie. Paradoxalement, des jeunes critiques des « Cahiers du cinéma », aimeront ces films.

L’homme ne tourne plus, ne trouve plus les moyens financiers de tourner, mais il écrit. À quatre-vingt-six ans, il signe un recueil de souvenirs. Sa défense du » cinéma français » l’amène à écrire dans les Fourgons du malheur des choses telles celles-ci : » Celui qui mange un camembert en l’arrosant de Coca-Cola est encore plus irrécupérable qu’un Éthiopien débarquant gare Saint-Lazare. Cet Éthiopien, il n’est pas exclu qu’on arrive à le convertir à Voltaire ou à Montaigne. Dans dix générations. Pas avant. Mais le buveur de Coca-Cola ? Lui ? Impossible. »

L’homme ne tourne plus, ne trouve plus les moyens financiers de tourner, mais il écrit. À quatre-vingt-six ans, il signe un recueil de souvenirs. Sa défense du » cinéma français » l’amène à écrire dans les Fourgons du malheur des choses telles celles-ci : » Celui qui mange un camembert en l’arrosant de Coca-Cola est encore plus irrécupérable qu’un Éthiopien débarquant gare Saint-Lazare. Cet Éthiopien, il n’est pas exclu qu’on arrive à le convertir à Voltaire ou à Montaigne. Dans dix générations. Pas avant. Mais le buveur de Coca-Cola ? Lui ? Impossible. »

Faut-il trop s’étonner qu’il revendique, en cet été 1989, le fait de voter » depuis longtemps » pour Le Pen, avant de faire campagne commune avec ce dernier et d’être élu député. En tant que doyen du parlement européen, il présida la séance inaugurale en juillet 1989 et prononça le discours d’ouverture, comme le voulait le règlement intérieur. Les députés socialistes et écolos, boycottèrent le discours d’Autan-Lara, en quittant l’hémicycle avant même le début du discours. Claude Autan-Lara osa parler de « l‘américanisation de la culture européenne ». Phénomène largement admis aujourd’hui par de nombreux observateurs, en particulier à gauche (mais avec quelques décennies de retard), mais qui à l’époque provoqua quelques effrois. Puis il devra laisser son siège après le scandale déclenché par ses propos de l’automne, qui prenaient pour cible sans la moindre élégance, entre autres, Simone Veil. Ces jérémiades agressives sont indignes de lui, mais le scandale est tel qu’Autant-Lara est bientôt contraint de démissionner de la députation. Ses pairs de l’Académie des beaux-arts, dont il est vice-président, lui interdisent de siéger. Dans ses volumes d’autobiographie, singeant Céline à Meudon, Autant-Lara se vit en figure maudite,seul contre tous.

Quand est-donc mort Claude Autant-Lara ? À quatre-vingt-dix-huit ans dans une clinique d’Antibes, » des suites d’une longue maladie « , comme l’indiquent les dépêches d’agence de presse ? Le 8 mai 1989 quand il déjeune avec Jean-Marie Le Pen et décide de se présenter sous les couleurs de l’extrême droite aux élections européennes ? Au mois de septembre 1989 quand le magazine Globe révèle ses penchants antisémites ? Ou bien déjà en octobre 1987 quand il publie ses mémoires, les Fourgons du malheur, débordant de bile, entre autres, contre ce Cocteau » qui avait mis la pédérastie à la mode » ? Le coup de grâce était-il porté en 1983 quand TF1 refuse de produire son dernier film ? En tout cas, dans ces dernières volontés, le cinéaste, fâché avec les autorités françaises, avait fait don à la Cinémathèque suisse de ses trésors cinématographiques.

https://www.rts.ch/archives/tv/information/carrefour/3466...

Citations extraites du saisissant discours inaugural de Claude Autant-Lara devant le Parlement européen du 15 juillet 1989 :

Citations extraites du saisissant discours inaugural de Claude Autant-Lara devant le Parlement européen du 15 juillet 1989 :

« (…) Mais – et c’est là où j’entends en venir – ce n’est pas, que je sache, l’Union soviétique qui menace notre culture. NOS cultures, mes très chers frères Européens.Cette menace ne nous vient QUE des Etats-Unis d’Amérique. Et elle est terrifiante. Car, si un peuple se remet d’une défaite MILITAIRE – et même s’il s’en remet très bien, voyez le Japon – ou d’une défaite économique, comme l’Allemagne de 1930 – il ne se remet jamais – JAMAIS – d’une défaite culturelle. »

« Ce n’est pas tout. Je continue à explorer la perplexité des électeurs. L’exemple que je choisis me vient d’un mai très cher – homme de foi chrétienne – pourtant, là aussi, je ne suis pas féru de cléricalisme…

– L’Europe, me dit-il. Avez-vous réfléchi à son drapeau… ? Et il continuait : – Regardez-le bien… ce drapeau… comment – avec lui – elle se présente… l’Europe ? QUE DE MARCHANDS ! Ca ne vous rappelle rien … ? AUCUNE préoccupation spirituelle… ou CULTURELLE….

Bien obligé, n’est-ce pas – avec « l’esprit marchand »… Je suis athée – dégagée de toutes préoccupations métaphysiques – mais le langage de cet ami chrétien m’a touché – beaucoup. Emu. Alarmé même.»

« Car avant, ce démon étendait sa peste. Mais il avait un peu honte de sa propre haleine. C’était un démon qui faisait ses coups dans le noir, jusque-là, en rasant les murs…

Ses victimes le méprisaient…Or, aujourd’hui, même ses victimes sont CONVERTIES à sa loi ! Il s’agit du démon « PROFIT ». Je précise bien, ici, que j’emploie le mot « profit » dans le sens de LUCRE. »

« Il se trouve donc que, par malheur, j’ai été l’un des principaux artisans – bien involontaire – du départ de l’effroyable INVASION qui s’en est suivie… Invasion sans colon. Invasion sans armée.Sans le moindre gendarme.Beaucoup plus fort que tout cela.

Car cela se révéla le plus FORMIDABLE de tous les gaz – ce nuage euphorisant – imaginé en guise de préparation d’artillerie. Par écrans interposés.

LES ORGUES DE L’ONCLE SAM. »

« Désormais, mes chers Collègues du Parlement, en tout cas, vous ne pourrez pas dire que vous ne saurez pas TOUT. Je vous aurai averti.

A l’avance. Et je voudrais ajouter, chaleureusement, ce dernier avertissement. Le jour où l’Europe aura rendu son dernier mot, le monde ne sera plus loin de rendre son dernier soupir.

Mes chers collègues, je suis un « patriote spirituel ». Pour se moquer, certains disent un « Déroulède culturel ». Mais je tiens à vous dire, moi, affectueusement, culturellement – européennement – que je n’ai pas d’autres ennemis, en Europe, que les mous, les résignés. Les SOUMIS. Les acquis. Les vaincus volontaires. Ou les stipendiés… Les indifférents à leur propre disparition.

Je ne perdrai pas mon temps, ni le vôtre, à murmurer de sempiternelles « lamentations ». Ni en gémissements pour de prétendus « crimes contre les HUMANITES ». On en a tant vus – en toc… Je dirai que tout homme, en Europe, quelle que soit sa couleur politique, qui s’élèvera CONTRE la menace, ou la fatalité, de sa propre disparition, est mon frère – celui-là seul. »

« Oui, je m’adresse ici à l’instinct de conservation de TOUTES les jeunesses.

S’il leur en reste. Aucun discours. Aucun sermon. Aucune philosophie.

Seulement… seulement, un simple VŒU. Un vœu qui, peut-être, vous semblera dérisoire – mais combien il est symbolique.

Je demande – solennellement – à TOUS les jeunes de mon pays, à tous les jeunes de TOUS les pays, d’accepter une dérogation à ce qui est devenu pour eux – hélas – un réflexe.

Je leur demande, à l’heure des libations……une fois…… une seule fois – au moins..… de renoncer au COCA-COLA. Et de commander à la place, de commander……tenez… un petit ballon de vin blanc, de chez nous……d’Alsace bien sûr……Traminer… Riquewir…… de bien le brandir……de bien lever le verre…… de bien le regarder, doré, transparent… de bien le HUMER, avant de le boire. C’est tout. Si, par malheur, après cette expérience, le Coca-Cola reprenait le dessus……rien – RIEN…… rien ni personne ne pourrait plus rien pour eux. Ce verre serait, alors, celui du condamné. »

-FILMOGRAPHIE (sélective)-

1923 Fait-divers

1937 L’affaire du courrier de Lyon

1939 Fric-frac

1943 Douce

1946 Sylvie et le fantôme

1946 Le diable au corps

1949 Occupe-toi d’Amélie

1951 L’auberge rouge

1954 Le blé en herbe

1954 Le rouge et le noir

1956 La traversée de Paris

1958 En cas de malheur

1959 La jument verte

1961 Tu ne tueras point

1961 Le Comte de Monte-Cristo

1965 Le journal d’une femme en blanc

1967 Le plus vieux métier du monde

1969 Les patates

1973 Lucien Leuwen (TV)

1977 Gloria

-BIBLIOGRAPHIE-

Les Fourgons du malheur: Un livre explosif où le grand cinéaste dévoilait les dessous du cinéma français, son exploitation éhontée par une mafia cosmopolite et sans scrupule. Quelques semaines après sa mise en vente, les associations dites anti-racistes menaçaient le premier éditeur d’un procès. Les Fourgons du malheur fut alors retiré de la vente et pilonné.

Le Coq et le rat : En 1956, La Traversée de Paris, le plus connu des films d’Autant-Lara, subit les foudres des organes du terrorisme intellectuel, notamment du cahier du cinéma qui voyait en Autant-Lara le représentant d’une esthétique cinématographique qui leur rappelait les heures les plus sombre de leur histoire. Ses livres de souvenirs sont des pamphlets politiques et des livres de combats…

Télémafia : Voici le premier livre de Claude Autant-Lara. Dérangeant, lui aussi. Comme ses films qui appartiennent à l’histoire du cinéma français. C’est après la parution de ce livre qu’il eut l’idée de rédiger sa « chronique cinématographique du XXème siècle » encore inachevée à ce jour et dont Télémafia est, en fait, le dernier tome.

Télémafia : Voici le premier livre de Claude Autant-Lara. Dérangeant, lui aussi. Comme ses films qui appartiennent à l’histoire du cinéma français. C’est après la parution de ce livre qu’il eut l’idée de rédiger sa « chronique cinématographique du XXème siècle » encore inachevée à ce jour et dont Télémafia est, en fait, le dernier tome.

Europaramount : 1945 ! Claude Autant-Lara prend conscience du danger de la sous-culture américaine à travers la production cinématographique mondiale qui envahit le marché français grâce aux accords Blum-Byrnes. Élu Président du Syndicat des Techniciens du Cinéma Français, le futur Académicien des Beaux-Arts va batailler becs et ongles contre ces accords. Europaramount rassemble plusieurs textes ou discours pamphlétaires violents et passionnés, devenus introuvables. Avec une plume trempée dans un concentré vitriolique, l’auteur de La traversée de Paris défend la culture française contre les tentacules du mondialisme cosmopolite ; lisez et relisez ces textes, faites-les circuler, ils constituent le meilleur rempart contre la subversion culturelle qui déferle sur l’Europe. Dans ce livre, vous trouverez la version intégrale non expurgée de son fameux discours de Strasbourg.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Il tournera alors cinq films piliers en un peu plus de dix ans : Lolita en 1962, Docteur Folamour en 1963, 2001 : L’Odyssée de l’Espace en 1968, Orange Mécanique en 1971 et Barry Lyndon en 1975. Au plus haut de sa carrière, il est reconnu dès 1971 comme l’un des plus grands réalisateurs de septième art. A la sortie du scandaleux Orange Mécanique, il sera menacé de mort en Angleterre, accusé d’incitation au meurtre. Kubrick exige alors de Warner Bros que le film soit retiré de la circulation. A partir de 1975 Stanley Kubrick devient de plus en plus perfectionniste jusqu’à friser l’internement : les tournages deviennent plus longs et le rythme de sortie des films diminue ; bénéficiant d’un statut exceptionnel dans le monde du cinéma. Demeurant un artiste indépendant avec une liberté quasi totale tout en bénéficiant de la puissance financière d’Hollywood pour réaliser et promouvoir ses créations.

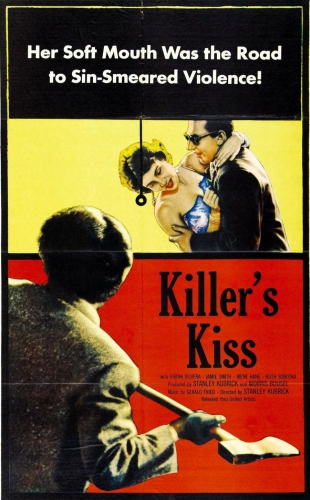

Il tournera alors cinq films piliers en un peu plus de dix ans : Lolita en 1962, Docteur Folamour en 1963, 2001 : L’Odyssée de l’Espace en 1968, Orange Mécanique en 1971 et Barry Lyndon en 1975. Au plus haut de sa carrière, il est reconnu dès 1971 comme l’un des plus grands réalisateurs de septième art. A la sortie du scandaleux Orange Mécanique, il sera menacé de mort en Angleterre, accusé d’incitation au meurtre. Kubrick exige alors de Warner Bros que le film soit retiré de la circulation. A partir de 1975 Stanley Kubrick devient de plus en plus perfectionniste jusqu’à friser l’internement : les tournages deviennent plus longs et le rythme de sortie des films diminue ; bénéficiant d’un statut exceptionnel dans le monde du cinéma. Demeurant un artiste indépendant avec une liberté quasi totale tout en bénéficiant de la puissance financière d’Hollywood pour réaliser et promouvoir ses créations. Le Baiser du tueur (killer’s kiss, 1955) : Film annonciateur de la Nouvelle Vague par sa forme, ce deuxième long métrage est un film noir tout comme le premier réalisé avec très peu de moyens. Kubrick y assurant seul les principales fonctions et à l’origine de l’histoire…Un boxeur au bout du rouleau (la scène du combat dans Le Baiser du tueur démontre déjà une certaine jouissance à filmer magistralement la violence) vient en aide à une voisine, tombe amoureux d’elle et se retrouve malgré lui mêlé à une sale affaire mêlant désir et de jalousie.

Le Baiser du tueur (killer’s kiss, 1955) : Film annonciateur de la Nouvelle Vague par sa forme, ce deuxième long métrage est un film noir tout comme le premier réalisé avec très peu de moyens. Kubrick y assurant seul les principales fonctions et à l’origine de l’histoire…Un boxeur au bout du rouleau (la scène du combat dans Le Baiser du tueur démontre déjà une certaine jouissance à filmer magistralement la violence) vient en aide à une voisine, tombe amoureux d’elle et se retrouve malgré lui mêlé à une sale affaire mêlant désir et de jalousie.

Quittant Lorient, l'escorteur d'escadres Jauréguiberry est chargé d'assister des chalutiers de pêche sur les bancs de Terre-Neuve pour sa dernière mission avant démilitarisation. Au cours de la traversée, le commandant, le médecin-capitaine et le chef mécanicien se remémorent Willsdorff, dit le Crabe-Tambour, un personnage qu'ils ont côtoyé naguère tandis qu'il participait aux guerres d'Indochine et d'Algérie. Partisan du maintien de l'Algérie française, le Crabe-Tambour avait rejoint les rangs de l'Organisation de l'Armée secrète. Préférant le légalisme à la clandestinité, le commandant avait été contraint de manquer à sa parole et rompre le contact avec le Crabe-Tambour, aujourd'hui patron de l'un des chalutiers escortés. Si proches après tant de temps. Et pourtant, les mauvaises conditions météorologiques empêchent le commandant de saluer l'ancien O.A.S. en personne. Le cancer du poumon qui condamne le commandant à une mort imminente est bien peu de choses face aux tourments de sa trahison à l'égard de Willsdorff...

Quittant Lorient, l'escorteur d'escadres Jauréguiberry est chargé d'assister des chalutiers de pêche sur les bancs de Terre-Neuve pour sa dernière mission avant démilitarisation. Au cours de la traversée, le commandant, le médecin-capitaine et le chef mécanicien se remémorent Willsdorff, dit le Crabe-Tambour, un personnage qu'ils ont côtoyé naguère tandis qu'il participait aux guerres d'Indochine et d'Algérie. Partisan du maintien de l'Algérie française, le Crabe-Tambour avait rejoint les rangs de l'Organisation de l'Armée secrète. Préférant le légalisme à la clandestinité, le commandant avait été contraint de manquer à sa parole et rompre le contact avec le Crabe-Tambour, aujourd'hui patron de l'un des chalutiers escortés. Si proches après tant de temps. Et pourtant, les mauvaises conditions météorologiques empêchent le commandant de saluer l'ancien O.A.S. en personne. Le cancer du poumon qui condamne le commandant à une mort imminente est bien peu de choses face aux tourments de sa trahison à l'égard de Willsdorff... L'été 1939, âgé de treize ans, Karl Berg débarque sur la petite île déserte de Lågskär, perdue en pleine mer Baltique, afin d'être l'apprenti du gardien du phare, Hasselbond, accompagné de son épouse et de ses deux enfants. Jugé trop jeune, le gardien refuse son enseignement à l'apprenti, pourtant bien contraint de demeurer sur l'île, le bateau désormais reparti. Karl va s'échiner à se lier d'amitié avec Gustaf, le souffre-douleur et fils de Hasselbond. Karl se révèle entreprenant et dégourdi et est progressivement accepté du gardien-tyran, au point que ce dernier commence à favoriser l'apprenti à son propre fils. L'amitié entre les deux jeunes garçons se double bientôt d'une forte rivalité. Par-dessus tout, Hasselbond interdit tout mensonge dans son entourage. Mais lui-même ne semble pas exempt de reproches...

L'été 1939, âgé de treize ans, Karl Berg débarque sur la petite île déserte de Lågskär, perdue en pleine mer Baltique, afin d'être l'apprenti du gardien du phare, Hasselbond, accompagné de son épouse et de ses deux enfants. Jugé trop jeune, le gardien refuse son enseignement à l'apprenti, pourtant bien contraint de demeurer sur l'île, le bateau désormais reparti. Karl va s'échiner à se lier d'amitié avec Gustaf, le souffre-douleur et fils de Hasselbond. Karl se révèle entreprenant et dégourdi et est progressivement accepté du gardien-tyran, au point que ce dernier commence à favoriser l'apprenti à son propre fils. L'amitié entre les deux jeunes garçons se double bientôt d'une forte rivalité. Par-dessus tout, Hasselbond interdit tout mensonge dans son entourage. Mais lui-même ne semble pas exempt de reproches...

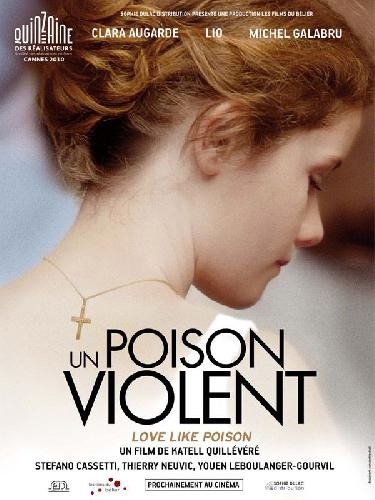

Cet été, plus rien ne sera comme avant pour Anna, quatorze ans. Fraichement rentrée de l'internat, elle découvre que son père a quitté le domicile conjugal. Sa mère, effondrée, trouve quelque réconfort auprès du jeune prêtre du village breton qui ne la rend pas insensible. Quant à Anna, la consolation, c'est son mécréant de grand-père qui la lui procure. Anna prépare pieusement sa confirmation qui constitue la prochaine étape de sa foi catholique. Mais surgit Pierre qui fait chavirer le cœur de l'adolescente. Déboussolée par ses déboires familiaux et sentimentaux, Anna se met à fréquenter les enterrements. Ses croyances religieuses sont d'autant plus ébranlées que le regard des autres sur son corps en pleine puberté change. Pierre éprouve un désir ardent pour Anna, loin d'être insensible, tandis que sa mère, succombant à la crise de la quarantaine, la jalouse. C'est au prêtre qu'il reviendra de palier l'absence du père et tentera de prodiguer ses meilleurs conseils pour qu'Anna reste dans le droit chemin...

Cet été, plus rien ne sera comme avant pour Anna, quatorze ans. Fraichement rentrée de l'internat, elle découvre que son père a quitté le domicile conjugal. Sa mère, effondrée, trouve quelque réconfort auprès du jeune prêtre du village breton qui ne la rend pas insensible. Quant à Anna, la consolation, c'est son mécréant de grand-père qui la lui procure. Anna prépare pieusement sa confirmation qui constitue la prochaine étape de sa foi catholique. Mais surgit Pierre qui fait chavirer le cœur de l'adolescente. Déboussolée par ses déboires familiaux et sentimentaux, Anna se met à fréquenter les enterrements. Ses croyances religieuses sont d'autant plus ébranlées que le regard des autres sur son corps en pleine puberté change. Pierre éprouve un désir ardent pour Anna, loin d'être insensible, tandis que sa mère, succombant à la crise de la quarantaine, la jalouse. C'est au prêtre qu'il reviendra de palier l'absence du père et tentera de prodiguer ses meilleurs conseils pour qu'Anna reste dans le droit chemin...

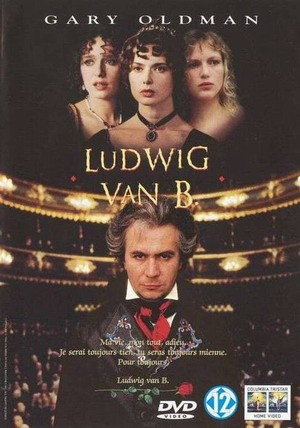

26 mars 1827, le grand Beethoven meurt à Vienne. Son secrétaire et homme de confiance Anton Schindler s'apprête à régler la succession du maître lorsqu'il découvre un testament annulant et remplaçant les actes précédents. Dans ce nouveau manuscrit, le musicien exprime sa volonté de léguer tous ses biens et sa fortune à son Immortelle bien-aimée. Malgré la vive opposition de la famille du compositeur, Schindler part à la recherche de la muse qui se cache derrière cette mystérieuse identité. La comtesse Giuliana Guicciardi, Joanna et la comtesse Anna Maria Erdody, chaque femme qui a partagé la vie de Beethoven évoque ses souvenirs avec le génie allemand...

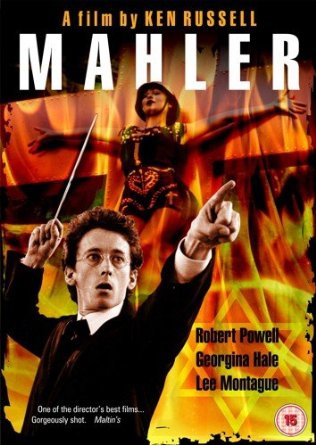

26 mars 1827, le grand Beethoven meurt à Vienne. Son secrétaire et homme de confiance Anton Schindler s'apprête à régler la succession du maître lorsqu'il découvre un testament annulant et remplaçant les actes précédents. Dans ce nouveau manuscrit, le musicien exprime sa volonté de léguer tous ses biens et sa fortune à son Immortelle bien-aimée. Malgré la vive opposition de la famille du compositeur, Schindler part à la recherche de la muse qui se cache derrière cette mystérieuse identité. La comtesse Giuliana Guicciardi, Joanna et la comtesse Anna Maria Erdody, chaque femme qui a partagé la vie de Beethoven évoque ses souvenirs avec le génie allemand... 1911, Gustav Mahler rentre de voyage et regagne Vienne. Rongé par la maladie, le compositeur autrichien ignore encore qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre ici-bas. Sombrant dans une profonde mélancolie, Mahler se remémore, au cours de son voyage, les étapes importantes de sa vie parfois fantasmée. De religion juive, l'enfance de Mahler s'est heurtée au fort antisémitisme de la société viennoise qui contraint une future conversion au Christianisme, seule possibilité de faciliter son ascension et la direction de l'orchestre de Vienne. Les drames familiaux ont également forgé la vie de l'apostat. La violence de son père à l'encontre de sa mère, le suicide de son frère et la mort prématurée de la fille qu'il eut avec Alma, son épouse, sont autant d'évènements qui constituent de douloureuses cicatrices...

1911, Gustav Mahler rentre de voyage et regagne Vienne. Rongé par la maladie, le compositeur autrichien ignore encore qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre ici-bas. Sombrant dans une profonde mélancolie, Mahler se remémore, au cours de son voyage, les étapes importantes de sa vie parfois fantasmée. De religion juive, l'enfance de Mahler s'est heurtée au fort antisémitisme de la société viennoise qui contraint une future conversion au Christianisme, seule possibilité de faciliter son ascension et la direction de l'orchestre de Vienne. Les drames familiaux ont également forgé la vie de l'apostat. La violence de son père à l'encontre de sa mère, le suicide de son frère et la mort prématurée de la fille qu'il eut avec Alma, son épouse, sont autant d'évènements qui constituent de douloureuses cicatrices...

L'année 1801, Beethoven tombe fou amoureux à Vienne d'une jeune et jolie italienne, la comtesse Guicciardi qui compte parmi ses élèves attentives. La comtesse deviendra sa muse bien qu'elle ne ressen pour lui qu'une grande amitié, empreinte d'une forte admiration. L'élève italienne annonce son vœu de mariage avec le comte Gallenberg. Profondément meurtri, le compositeur s'enfuit tandis que l'orage se déchaîne. Lé génie se rend compte que la surdité le gagne. Thérèse de Brunswick, cousine de la comtesse, prend bientôt la place de Giulietadans le cœur éploré de Beethoven. Sans aucune concertation machiavélique, Giulieta se rend compte de l'échec inévitable de son mariage et entreprend de se rapprocher de son mentor tandis que Thérèse devine la nature inextinguible des sentiments de Beethoven envers la comtesse. Thérèse aussi ne demeurera qu'une amie et Beethoven un génie solitaire...

L'année 1801, Beethoven tombe fou amoureux à Vienne d'une jeune et jolie italienne, la comtesse Guicciardi qui compte parmi ses élèves attentives. La comtesse deviendra sa muse bien qu'elle ne ressen pour lui qu'une grande amitié, empreinte d'une forte admiration. L'élève italienne annonce son vœu de mariage avec le comte Gallenberg. Profondément meurtri, le compositeur s'enfuit tandis que l'orage se déchaîne. Lé génie se rend compte que la surdité le gagne. Thérèse de Brunswick, cousine de la comtesse, prend bientôt la place de Giulietadans le cœur éploré de Beethoven. Sans aucune concertation machiavélique, Giulieta se rend compte de l'échec inévitable de son mariage et entreprend de se rapprocher de son mentor tandis que Thérèse devine la nature inextinguible des sentiments de Beethoven envers la comtesse. Thérèse aussi ne demeurera qu'une amie et Beethoven un génie solitaire...

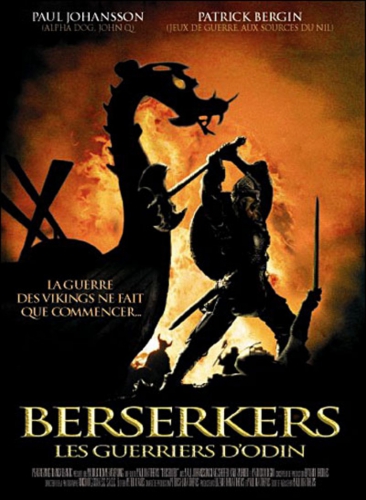

Au 9ème siècle, nombre de seigneurs anglais s'affrontent pour établir et consolider leur pouvoir. Wilfred, neveu du roi Dagobert est un jeune intriguant. Faisant la cour à la reine Patricia, il parvient à faire retenir prisonnier le Roi et porter les soupçons de félonie sur des contingents Normands, commandés par Olaf, établis sur ses terres et souhaitant y demeurer pacifiquement. Olivier d'Anglon, un jeune comte, s'éprend de Svetlana qu'il pense être la fille du chef viking mais qui se révèle en réalité être la fille issue des premières noces de Dagobert. A l'intrigue amoureuse, se joint la cupidité de Wilfred à qui Dagobert refuse de faire connaître la cachette de son trésor. Le sang ne peut que couler...

Au 9ème siècle, nombre de seigneurs anglais s'affrontent pour établir et consolider leur pouvoir. Wilfred, neveu du roi Dagobert est un jeune intriguant. Faisant la cour à la reine Patricia, il parvient à faire retenir prisonnier le Roi et porter les soupçons de félonie sur des contingents Normands, commandés par Olaf, établis sur ses terres et souhaitant y demeurer pacifiquement. Olivier d'Anglon, un jeune comte, s'éprend de Svetlana qu'il pense être la fille du chef viking mais qui se révèle en réalité être la fille issue des premières noces de Dagobert. A l'intrigue amoureuse, se joint la cupidité de Wilfred à qui Dagobert refuse de faire connaître la cachette de son trésor. Le sang ne peut que couler...

For the sake of argument I have been deliberately selective and will focus specifically on Uli Edels’s Baader Meinhof Complex and Enzo De Camillis’s fifteen minute short A Student named Alexander. Risking the approbation of cultural commentators by possibly extrapolating too general a hypothesis from too limited a sample, I nevertheless press my case, that the content, reaction and intent of both these films exemplify the paradox of Left/Right caricatures in the entertainment media.

For the sake of argument I have been deliberately selective and will focus specifically on Uli Edels’s Baader Meinhof Complex and Enzo De Camillis’s fifteen minute short A Student named Alexander. Risking the approbation of cultural commentators by possibly extrapolating too general a hypothesis from too limited a sample, I nevertheless press my case, that the content, reaction and intent of both these films exemplify the paradox of Left/Right caricatures in the entertainment media.

And if that is indeed the case, why not tell the story of one of the murdered MSI Youth Front members, Sergio Ramelli, 18; Francesco Cechin, 19; and Paolo Di Nella, 20, contemporaries of Alexander Caravillani (picture) and Mambro, who met their deaths by beating, shooting, and stabbings from Leftist brigands like the Autonomus Workers in the late ’70s and early ’80s? But of course, that will never happen. It does fit their agenda.

And if that is indeed the case, why not tell the story of one of the murdered MSI Youth Front members, Sergio Ramelli, 18; Francesco Cechin, 19; and Paolo Di Nella, 20, contemporaries of Alexander Caravillani (picture) and Mambro, who met their deaths by beating, shooting, and stabbings from Leftist brigands like the Autonomus Workers in the late ’70s and early ’80s? But of course, that will never happen. It does fit their agenda.