mardi, 20 mai 2025

Attitudes grecques et japonaises envers la perception de soi

Attitudes grecques et japonaises envers la perception de soi

Troy Southgate

Source: https://troysouthgate.substack.com/p/greek-and-japanese-a...

Il existe une énigme conçue par le philosophe-poète Épiménide de Knossos, originaire de l’île de Crète. Entre le 7ème et le 6ème siècle avant notre ère, alors qu’Épiménide développait activement sa pensée, il a commencé à réfléchir à la force de l’affirmation hypothétique selon laquelle « tous les Crètes sont des menteurs ». Il a donc décidé de tester la véracité de cette affirmation sous plusieurs angles, jusqu’au jour où il a réalisé que si un Crétois faisait une telle déclaration et qu’il n’était pas en réalité un menteur, alors il mentirait clairement. D’un autre côté, si ce qu’il disait était vrai, alors il serait lui-même un menteur. Épiménide a découvert une contradiction fascinante, révélant que si un Crétois est un menteur et déclare que « tous les Crètes sont des menteurs », alors sa déclaration doit également être un mensonge.

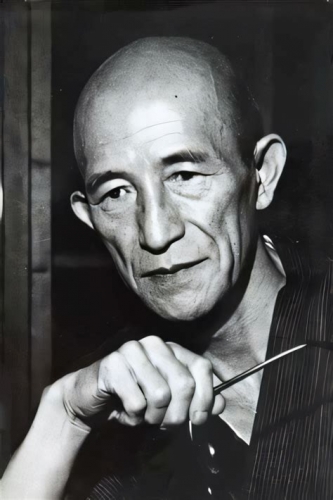

Le philosophe japonais du 20ème siècle, Nishitani Keiji (photo), a formulé une observation similaire à propos de ses compatriotes :

« Tout récemment, on a beaucoup dit que les Japonais ne sont bons à rien. Si un Japonais le dit, comment pouvons-nous faire confiance à cette déclaration en elle-même ? La contradiction est évidente. Est-ce simplement une remarque irritée selon laquelle tous les Japonais sauf moi sont incapables ? Ou est-ce un acte d’auto-critique où je me reconnais comme un Japonais sans valeur ? Dans les deux cas, ce sont les Japonais eux-mêmes qui sont dits incapables. Si ceux qui disent cela sont Japonais, ils font partie des incapables. Mais s’ils parlent par colère ou auto-critique, ils ont atteint une conscience de soi qui les éloigne un peu de la condition actuelle des Japonais. »

Nishitani croyait qu’un développement de ce genre représente une approche plus complète et tridimensionnelle, faisant écho au choc des opposés que l’on retrouve dans la dialectique hégélienne, et qu’un mur philosophique similaire à celui découvert par Épiménide peut finalement être surmonté par une série de négations de soi.

Fait intéressant, jusqu’à ce que des penseurs de l’École de Kyoto, comme Nishida et Nishitani, se familiarisent avec la pensée occidentale, l’Extrême-Orient n’avait pas d’expérience réelle avec cette forme de logique. Comme l’explique Nishitani, lorsque les Japonais considéraient quelque chose comme l’eau il y a un siècle, ils « ne pensaient pas à l’eau dans sa forme réelle », de la même manière qu’un scientifique la décomposerait en deux parties : hydrogène et une partie d’oxygène. À l’image de l’attitude que l’on trouve dans le zen, les Japonais « ne s’éloignent pas d’eux-mêmes pour regarder les choses, mais regardent les choses d’un point à partir duquel ils sont unis avec elles. Inversement, ils ne s’éloignent pas des choses pour se regarder eux-mêmes ; ils se regardent d’un point à partir duquel les choses sont une avec eux. »

Des penseurs comme Nishida qualifieraient cela de point de vide absolu, mais je trouve ironique que, tandis que la dialectique hégélienne semble résoudre le problème mentionné, celui des stéréotypes indifférenciés — dans ce cas, l’impuissance supposée de tout un peuple par la juxtaposition temporaire du sujet et de l’objet — la formule hégélienne aboutit à un système absolutiste, et les Japonais portaient déjà eux-mêmes les graines de cette condition. La beauté de cette rencontre entre la philosophie de l’Est et de l’Ouest réside dans la compréhension mutuelle qui a permis à un côté de mieux se connaître à travers l’autre. En effet, il est rare que de telles choses soient possibles au 21ème siècle sans compromis dramatique des deux côtés.

19:37 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, japon, épiménide de knossos, nishitani keiji, grèce antique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook