Jérôme Fourquet’s The French Archipelago provides a kind of dynamic radioscopy of the French nation as she has developed in recent decades. The picture, as detailed in my review of the book, is one of the fading away of the old sociological left and right, leaving behind a fragmented subcultural and political landscape, divided in multiple ways along educational/economic, ethnic, and religious lines.

As part of this, Fourquet meticulously documents the decline of Catholicism and the triumph socially liberal values in postwar France. The pollster identifies a number of patterns which are instructive both for France and other Western nations, which are virtually all experiencing similar changes.

The decline of Catholicism in France is overwhelming and apparent in innumerable areas:

- Baptism: once overwhelming, down to around 30% of newborns in 2015 (p. 25)

- Regular mass-going: from 35% in 1961 to 6% today.

- Divorce: taboo until the 1960s, then steadily rising.

- Marriage: once a “hegemonic social norm,” declining since the 1973 Oil Shock (p. 37). Out-of-wedlock births have steadily risen from 5.9% in 1965 to 59.9% in 2017. A caveat: this figure is not synonymous with broken homes and single mothers, as many unwed couples live together, typically within a civil union (PACS, p. 42).

- Abortion: 48% of French supported in 1974 (moreso among the young), with hegemonic 75% support across generations in 2014 (p. 44).

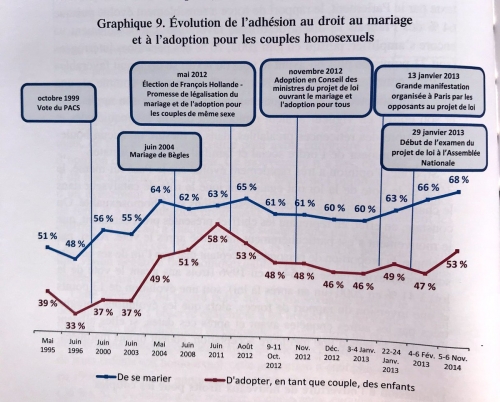

- Gay marriage: steady support of over 60%, though only around half of French support adoption by gay couples, with some fluctuation (p. 48). Older people’s opinion on the matter is rapidly converging with the young, with little class divide.

- Gay children: There is a marked male-female divide on the acceptance of homosexuality among one’s children. In 2000-03, two thirds of women said they would be perfectly happy with their child being gay, but only half of men said the same (p. 52).

- Medically-assisted procreation: half of French support allowing lesbians and single mothers to conceive children through in vitro fertilization, with the mention that “fatherless children” would be born. Two thirds of young people support the measure (p. 55).

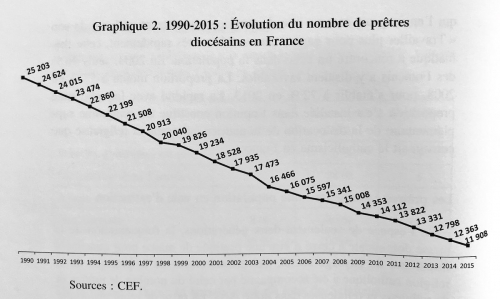

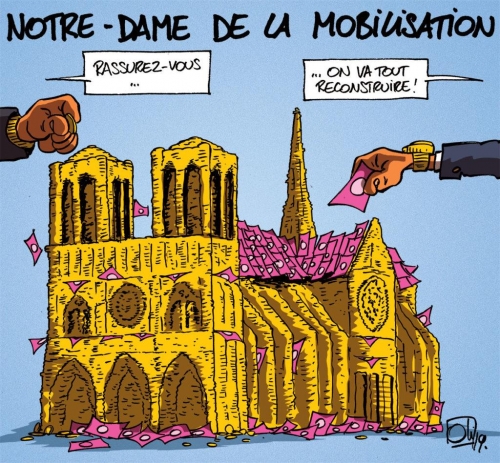

Catholicism’s decline to marginality and even oblivion in France is evident from the number of Catholic priests. In 1950, there were about as many priests and monks in France as during the French Revolution in 1789 (around 170,000, bearing in mind the general population had more than doubled). Today, they number only 51,500 and the authors predict that Catholic parish priests will be a virtually extinct breed within 30 years (p. 28).

At the end of the nineteenth and in the early twentieth centuries, France provided three quarters of the Catholic missionaries proselytizing in Africa and Asia. Today, in a dramatic reversal, the bulk of new Catholic priests comes from the Third World. Some African prelates, such as Cardinal Robert Sarah, have themselves expressed grave alarm at Europe’s godlessness, infertility and invasion by Muslim immigration.

Catholicism has gone from forming the core of one of France’s two primary subcultures to merely one subculture for the 6-12% of French who remain practicing Catholics (6% being the ones who go to mass, 12% those who claim to be practicing). Even these have embraced many aspects of social liberalism (e.g. acceptance of sex before marriage). Practicing Catholics tend to be older than the general population.

Fourquet also documents other social changes. Only Muslims and practicing Catholics still prefer the traditional funerary practice of burial, with a majority of French now wishing to be incinerated after death (p. 57). Fourquet links this to the fact that most people no longer live in their old villages near to their ancestors’ graves and thus no longer feel the importance of lineage.

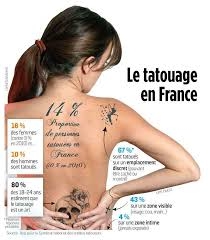

Tattooing used to be a very marginal practice (sailors, soldiers . . .) but has steadily risen and now stabilized, with a quarter of young people having tattoos (p. 59). Tattoos and the adoption of rare names represent “a major phenomenon of today’s societies: mass narcissism” (60). There has also been a steady growth in the number of young people who have engaged in oral sex.

The attitude of the French towards animals is also changing. In the mold of the Old Testament, the French used to consider animals as essentially humans’ slaves, to be used however they saw fit. Today, two thirds of French oppose the use of circus animals or the stuffing of geese to make famous French delicacy of foie gras. “Anti-specism” is a new fashion among academics and talking heads.

The evolutionary meaning of traditional culture

Many see in the decline of Catholic practice and customs a triumph over the irrational superstitions inherited from the ignorant past. Even a secularist should ask however: How did these values come to predominate and what do they represent?

In The Descent of Man, Charles Darwin himself had stressed that traditional cultures tend in a crude and primitive way to be guided by what is good for the community: “The judgment of the community will generally be guided by some rude experience of what is best in the long run for all the members; but this judgment will not rarely err from ignorance and weak powers of reasonings.”

Many traditional cultures, including those of the West, emphasize patriarchy, the specialization of gender norms, child-rearing, and familial responsibilities. It’s easy to conceive how nations and families adhering to such norms would naturally outcompete those who did not.[1] This is especially so if we recall the conditions of premodern life: a fairly high fatality risk for pregnant mothers, high infant mortality, and constant struggle – undertaken especially by men – in the physical and social world to secure the one’s security and livelihood.

After the Second World War, the emergence of an affluent society meant that the egalitarian and individualist tendencies of liberalism, which had always been present since at least the eighteenth century, would dramatically radicalize and upturn the social order.

Human beings have always chafed against the apparently, and often actually, arbitrary rigors and constraints of their particular culture. As the sophist Hippias is supposed to have said some 2400 years ago: “I regard you all as relatives and family and fellow citizens – by nature, not by custom. For by nature like is akin to like, but convention is a tyrant over mankind and often constrains people to act contrary to nature” (Plato, Protagoras, 337c-d).

Put simply, young people increasingly could no longer accept the traditional familial and religious constraints of the past and no other coherent value system could rise to replace them – besides, precisely, an ethos of individual entitlement. What’s more rising prosperity and the welfare state actually meant that people could, more and more, get by materially with looser family ties. The father and husband’s economic responsibilities to the household were increasingly substituted by the corporation and the State.

Patterns of cultural change: deep generational shifts, not events

Fourquet identifies a recurring pattern to these trends: the new values first emerge among French youth and the secularizing geographical core (the greater Parisian basin in particular), then gradually spread to the whole population and territory. He does not discuss whether the media and educational systems shape these youthful attitudes, or whether these arise more spontaneously.

It is easy to underestimate the scale and speed of social changes because of a generational lag effect: even as the youth overwhelmingly adopt a new practice, one may have the impression the country has not changed much because the older generations representing the bulk of the population have not adopted them. The effect has gotten more marked as the French population has aged, the average now being over 41 years old.

When the population is evenly split on a new social practice, Fourquet describes this as like a chemical “unstable equilibrium” which can rapidly shift as the old generation dies out and the new norm becomes hegemonic. Indeed, eventually the old adopt the new norms, sometimes even before dying out. All these trends remind us of the importance of the young, as against the peculiar obsessions and taboos of older generations.

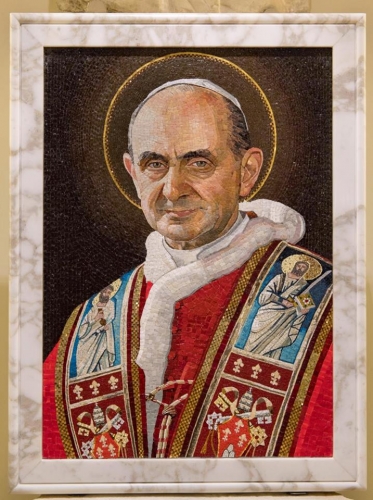

On all these issues, Fourquet shows that events tend to have a marginal impact on the overall trend. Neither the infamous May ’68 protests nor Pope Paul VI’s July 1968 encyclical Humanae vitae recalling of the ban on contraception seem to have had much impact. The decline of mass attendance did see a bump when it became no longer mandatory to attend systematically to receive communion, but this was only an accelerant.

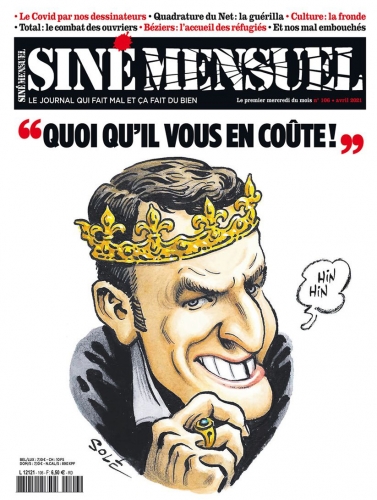

France’s spectacular 2012 anti-gay-marriage protests, with hundreds of thousands of people marching across the country, may have a served as a moment of organization and consolidation for French conservatism, but appears to have had little impact on opinion. There appears to be a fait accompli effect whereby a portion of population switches to supporting a measure once it is passed into law.

The appeal of liberal nihilism

The basic human drive beneath these changes seems quite straightforward: a rejection of traditional constraints in favor of new norms concerned primarily with maximizing personal choice and economic security.

It is unclear what are the limits, if any, to the disintegration of traditional norms, roles, and identities. The French have disconnected sex from procreation (contraceptives, abortion), mother-father complementarity in parenting (divorce, gay marriage), and the idea of the individual as part of a lasting family, lineage, or nation.

Fourquet highlights as an example of the reigning moral relativism the comments of Jean-François Delfraissy, President of the National Consultative Council on Ethics (CCNE), who said in 2018 that “The refusal to establish a framework or to give reference points is seen at all levels of society,” that “everyone has their own vision of ethics,” and that he did know what “good and evil” are (p. 56). Ultimately for Fourquet, what matters is demographics: “You [the losing side of culture wars] are philosophically wrong because you are sociologically and demographically in the minority” (p. 64).

The biotechnologies of enhancement . . . and disintegration

We can go much further on the road of identitarian disintegration. Will the youth accept transgenderism – that is to say the rejection of biological sex as such, letting people “choose” their sex, whatever their chromosomes or genitalia, through genital self-mutilation and hormonal manipulation? There is currently little pushback across the West, with the partial exception of the irreversible mutilation of children by transgender activists (see the recent court ruling in England requiring children under 16 to get court approval to access puberty blockers).

With new biotechnologies, disintegration of traditional identities can go much further. Currently, enhanced reproductive techniques (procréation médicalement assistée or PMA, including notably in vitro fertilization or IVF) are only legal in France for heterosexual couples. However, there are efforts underway, which will likely be successful and widely accepted, to broaden access to PMA to single mothers and lesbian couples. After all, many ask, why shouldn’t such women be able to have children? The effect will be to have new generations of children willingly deprived of their biological father. The fatherless child may well become a normality. Such practices are already legal in France’s neighbor Belgium.

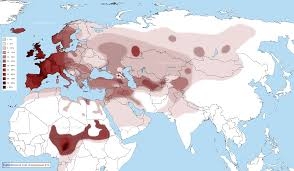

Single women and lesbians with access to IVF can of course choose from a wide variety of sperm without having to seduce the father. This is likely having eugenic and Nordicist effects as women disproportionately choose sperm from well-educated, healthy, and attractive White fathers. The demand seems to be strongest precisely where northern features are scarce. Serbian women, including Gypsies it seems, are fertilizing their eggs with Danish sperm. Indeed, Danish sperm is perhaps the most popular in the world. In multiracial Brazil, White Americans’ sperm is extraordinarily popular. Such practices further loosen the ties between fatherhood, family, and race.

Then there is the practice of surrogacy or gestation pour autrui (GPA), in which a woman carries to term another person’s embryo. Women who can’t or don’t want to face the hardships and risks of pregnancy could pay another woman to carry their child for them. Homosexual males, who obviously cannot become pregnant, could do the same. This could become a particularly profitable business in which Third-World women in particular could carry wealthy couples’ children. Pierre Bergé, the wealthy homosexual owner of the fashion label Yves Saint Laurent, once notoriously defended the marketization of surrogacy on television saying: “I am for all freedoms. Whether you rent your belly to make a child or rent your arms to work in a factory, what’s the difference? It’s the distinction which is shocking.”

Another technique is artificial gametogenesis. Scientists are learning how to create sperm or ovules from an organisms’ other cells. The most obvious application is in allowing infertile heterosexual couples to create working sperm or ovules and thus conceive. However, there are more radical possibilities: such techniques could enable you to create sperm from a woman or an ovule from a man. Lesbian couples could then have biological children as a couple as such. (Try to wrap your head around the implications for “motherhood” and “fatherhood.”)

The most promising techniques for eugenicists are embryo selection and CRISPR gene editing. The former already takes place in a certain sense: it is common practice in many countries for a woman to abort her fetus if it is found to have severe congenital defects such as Down’s syndrome. Wider embryo selection would allow parents to choose to a child with more genes predisposing to certain traits, such as intelligence or good health, without genetic modification. CRISPR could enable almost unlimited possibilities, including the creation of monstrosities.

Such biotechnologies, which are in principle neither good nor bad and anyway are probably inevitable in the long run, become dangerous in a nihilistic context like ours.

Catholic embers

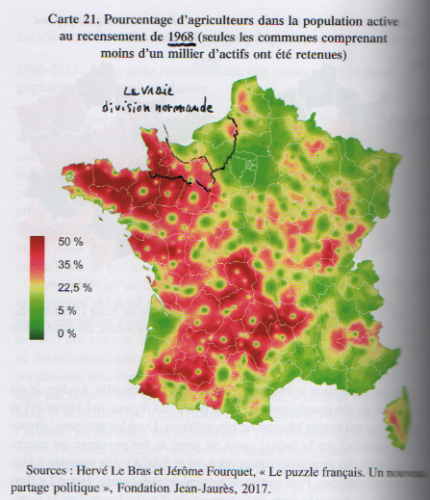

Still, we should not write off traditional values yet. Fourquet also highlights another trend: the more economically backward, farmer-heavy, and religious regions of France in 1960 – especially concentrated in the western regions – are today among the most economically dynamic and socially cohesive. Demographers Hervé Le Bras and Emmanuel Todd have attributed this to what they call “Zombie Catholicism,” though it might be fairer to speak of residual Catholic traditional values. Fourquet “completely agrees with their analysis when they describe, for example, the higher educational performance and greater social cohesion reigning in the Grand Ouest as being the shadow of Catholicism, whose flame has since gone out” (p. 14).

By contrast, the precociously dechristianized and industrialized regions of northern and eastern France are now economically depressed and culturally alienated. The Whites there often in a bad state. This may be because of the collapse of traditional values which imposed some structure on lower class Whites’ lives. This is an intriguing hypothesis. Then again, the reversal of economic fortunes between western and northeastern France may also be part of a cycle of difficult economic reconversion for regions heavily invested in now-obsolete industries.

In any case, religious minorities often have high fertility while liberal nihilists, understandably, do not. For those who see no particular importance for lineage, nation, or God, who consider that all human beings are basically equal atoms in an empty universe, raising children naturally seems a meaningless chore or, at best, a mere lifestyle choice. Enhanced or modified reproduction, at this is stage, make up a very small minority of births.

In France, Catholic religiosity is not synonymous with being a hick. Rather, provincial bourgeois Catholic families are famous for being high-functioning, educated, and high-fertility, providing the cadres for the country’s anti-gay-marriage movement in past years. A friend of mine from my university days is such a Catholic, an engineer, apologist of Marshal Philippe Pétain (finding “Work, Family, Fatherland” a much more constructive slogan than “Liberty, Equality, Fraternity”), and is currently expecting his fifth child.

But how significant are high-functioning Catholics actually? This is difficult to say, as there is a lack of data. It is noteworthy that today’s practicing French Catholics are much more likely to be religious out of sincere individual zeal rather than socially conformist pressure. If we look a century or two ahead, assuming humans are still ruling the roost, it seems probable the Earth will naturally fall to believers.

Notes

[1] Of course, traditional norms are not uniformly adaptive in an evolutionary sense. In Catholic Europe, the specific expression of these norms was partially determined in a top-down fashion by the particular doctrines of the Church. Several important Catholic doctrines may be considered maladaptive or dysgenic, notably the the sacralization of fetuses (retarding the development of medical technologies), the ban on abortion, and the drive to convert all human beings to the faith regardless of ethnicity.

« Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique; d'abord inconsciemment, mais consciemment lors de la révision. C'est pourquoi je n'ai pas inclus, ou ai pratiquement supprimé, toutes les références à quelque chose comme la 'religion', aux cultes ou aux pratiques, dans le monde imaginaire. Car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et la symbolique. »

« Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique; d'abord inconsciemment, mais consciemment lors de la révision. C'est pourquoi je n'ai pas inclus, ou ai pratiquement supprimé, toutes les références à quelque chose comme la 'religion', aux cultes ou aux pratiques, dans le monde imaginaire. Car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et la symbolique. »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

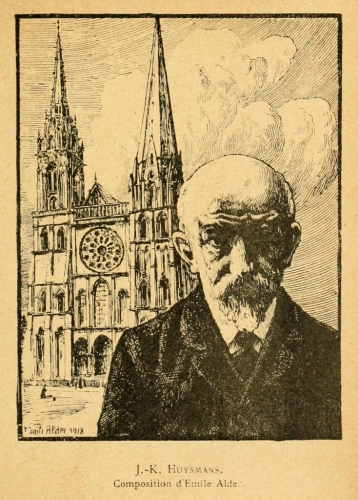

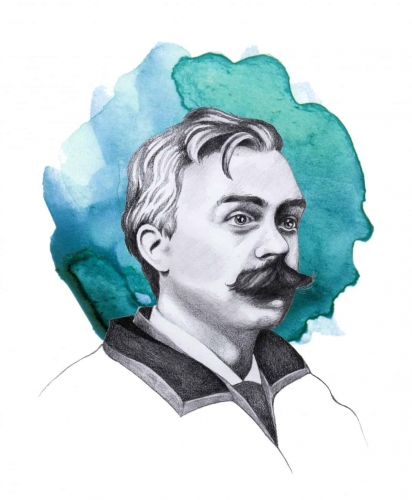

Il appela cette approche épistémique « naturalisme spiritualiste », ou « naturalisme mystique », qui trouvera son acmé atroce et sublime dans son hagiographie, publiée en 1901, de Sainte Lydwine de Schiedam, dont le corps pourri, gangrené, broyé par le pilon de Dieu, à l’image du Christ peint par le « primitif » Grünewald, tableau qui l'a tant impressionné à Cassel, assure la substitution mystique destinée, par la souffrance, à sauver l'humanité (2). Il s'agit alors de restaurer un symbole (l’âme unie au corps), à l'opposé du scientisme de la Salpêtrière, qui réduit l'âme au corps.

Il appela cette approche épistémique « naturalisme spiritualiste », ou « naturalisme mystique », qui trouvera son acmé atroce et sublime dans son hagiographie, publiée en 1901, de Sainte Lydwine de Schiedam, dont le corps pourri, gangrené, broyé par le pilon de Dieu, à l’image du Christ peint par le « primitif » Grünewald, tableau qui l'a tant impressionné à Cassel, assure la substitution mystique destinée, par la souffrance, à sauver l'humanité (2). Il s'agit alors de restaurer un symbole (l’âme unie au corps), à l'opposé du scientisme de la Salpêtrière, qui réduit l'âme au corps. « Car il n’avait pas changé au fond, confirme Lucien Descaves dans ses souvenirs Des dernières années de J-K. Huysmans, parus en 1941. Il disait bien, un jour, à René Dumesnil : « La conversion, c’est un aiguillage ; l’homme est toujours le même. » Il demeurait fidèle à une vie casanière de célibataire et de bureaucrate, mais plus rétif encore à tout empiétement sur son indépendance d’écrivain, aussi bien dans l’esprit que dans la forme. Il était incapable de transiger là-dessus ; autrement dit, de soumettre un de ses manuscrits à l’agrément d’un directeur spirituel investi du droit de regard et de censure. L’écrivain ne l’eût pas toléré. »

« Car il n’avait pas changé au fond, confirme Lucien Descaves dans ses souvenirs Des dernières années de J-K. Huysmans, parus en 1941. Il disait bien, un jour, à René Dumesnil : « La conversion, c’est un aiguillage ; l’homme est toujours le même. » Il demeurait fidèle à une vie casanière de célibataire et de bureaucrate, mais plus rétif encore à tout empiétement sur son indépendance d’écrivain, aussi bien dans l’esprit que dans la forme. Il était incapable de transiger là-dessus ; autrement dit, de soumettre un de ses manuscrits à l’agrément d’un directeur spirituel investi du droit de regard et de censure. L’écrivain ne l’eût pas toléré. »

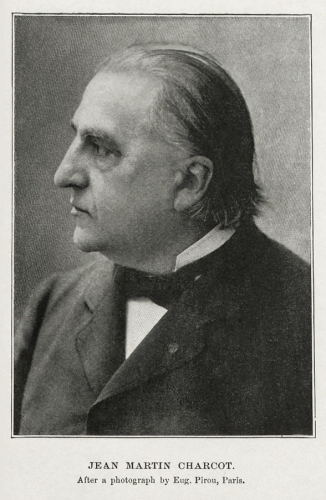

L'une des raisons sous-jacentes de l'écriture des Foules de Lourdes a été de répondre au meilleur ennemi de Huysmans, Zola, qui a mené, lui aussi, deux ans auparavant, son enquête. A vrai dire, tout n'est pas mauvais dans ce qu'il rapporte, et il avait semblé même, aux yeux de Huysmans, que l'hostilité du maître du naturalisme en fût ébranlée, car il est difficile, face à la souffrance, et face à l'espérance désespérée, de rester impassible. Toutefois, la prudence de ces praticiens renforçant leur argumentation, et des cas de guérisons inexpliquées étant mis à la question sous tous leurs aspects, la contestation de la thèse de l'illusion, de l'auto-suggestion, de l'effet psychosomatique, qu'avance le milieu de la psychologie incarné par Charcot, et partagé par Zola, est pesamment déployée, et, il faut l'avouer, assez convaincante.

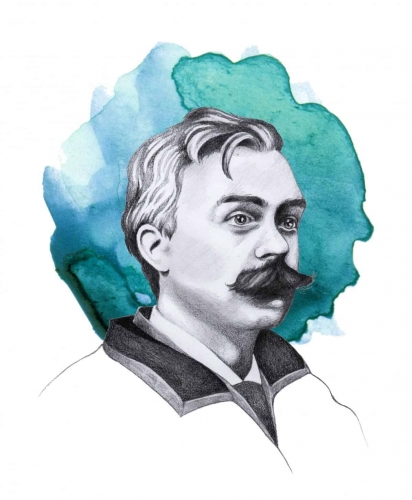

L'une des raisons sous-jacentes de l'écriture des Foules de Lourdes a été de répondre au meilleur ennemi de Huysmans, Zola, qui a mené, lui aussi, deux ans auparavant, son enquête. A vrai dire, tout n'est pas mauvais dans ce qu'il rapporte, et il avait semblé même, aux yeux de Huysmans, que l'hostilité du maître du naturalisme en fût ébranlée, car il est difficile, face à la souffrance, et face à l'espérance désespérée, de rester impassible. Toutefois, la prudence de ces praticiens renforçant leur argumentation, et des cas de guérisons inexpliquées étant mis à la question sous tous leurs aspects, la contestation de la thèse de l'illusion, de l'auto-suggestion, de l'effet psychosomatique, qu'avance le milieu de la psychologie incarné par Charcot, et partagé par Zola, est pesamment déployée, et, il faut l'avouer, assez convaincante.  Jean-Martin Charcot (portrait) en effet, soutenait que les saints, les martyrs et les miraculés relevaient de mécanismes psychopathologiques et que les guérisons « miraculeuses » s'expliquaient par l'hystérie. Ces débats ont perdu de leur acuité, en ce premier quart du XXIe siècle, le christianisme ayant presque disparu de l'horizon médiatique, philosophique, ou scientifique, pour se retrancher dans les alcôves de la délinquance sexuelle.

Jean-Martin Charcot (portrait) en effet, soutenait que les saints, les martyrs et les miraculés relevaient de mécanismes psychopathologiques et que les guérisons « miraculeuses » s'expliquaient par l'hystérie. Ces débats ont perdu de leur acuité, en ce premier quart du XXIe siècle, le christianisme ayant presque disparu de l'horizon médiatique, philosophique, ou scientifique, pour se retrancher dans les alcôves de la délinquance sexuelle.

Puis notre courageux auteur (scénariste du Dialogue des carmélites qui résonne comme une Fin initiatique de la France médiévale – façon Adrienne-Sylvie de Nerval) s’est rendu compte que tout allait déjà mal depuis un certain temps tout de même :

Puis notre courageux auteur (scénariste du Dialogue des carmélites qui résonne comme une Fin initiatique de la France médiévale – façon Adrienne-Sylvie de Nerval) s’est rendu compte que tout allait déjà mal depuis un certain temps tout de même :

Écrivain catholique, ou plutôt journaliste catholique, pamphlétaire et auteur de libelles, il s'est lancé dans l'écriture comme un prophète désespéré et malveillant : toute son œuvre est un grand défi aux valeurs de la modernité, cette déchirure de l'histoire dont les fruits ont été autant de poisons pour l'esprit. Le suffrage universel, la science, le progrès, la république, le matérialisme, l'immanentisme comme précurseur de l'individualisme récalcitrant, l'art, la littérature, le catholicisme mou et sentimental, sans parler de Luther et de la Réforme protestante ! Il s'est donc battu en duel contre tout ce qui, pour lui, éloignait irrémédiablement les hommes du mystère, de la transcendance, c'est-à-dire de Dieu. L'essayiste Roberto Calasso résume bien cette croisade morale et de principe : Bloy s'est attaché à fustiger les bourgeois hypocrites, les intellectuels éclairés et, surtout, les âmes tièdes et en paix avec elles-mêmes. "Qu'est-ce qu'avoir bonne conscience ? C'est être convaincu qu'on est une parfaite canaille", écrit-il dans son Journal. Terriblement pauvre, il se comportait lui-même comme un misérable et le savait mieux que quiconque : "Je mendie comme un voleur à la porte d'une ferme qu'il a l'intention d'incendier". Certains critiques suggèrent qu'il y a toujours quelque chose de sacré dans la colère de Bloy, rappelant le Christ contre les pharisiens et contre les marchands du temple.

Écrivain catholique, ou plutôt journaliste catholique, pamphlétaire et auteur de libelles, il s'est lancé dans l'écriture comme un prophète désespéré et malveillant : toute son œuvre est un grand défi aux valeurs de la modernité, cette déchirure de l'histoire dont les fruits ont été autant de poisons pour l'esprit. Le suffrage universel, la science, le progrès, la république, le matérialisme, l'immanentisme comme précurseur de l'individualisme récalcitrant, l'art, la littérature, le catholicisme mou et sentimental, sans parler de Luther et de la Réforme protestante ! Il s'est donc battu en duel contre tout ce qui, pour lui, éloignait irrémédiablement les hommes du mystère, de la transcendance, c'est-à-dire de Dieu. L'essayiste Roberto Calasso résume bien cette croisade morale et de principe : Bloy s'est attaché à fustiger les bourgeois hypocrites, les intellectuels éclairés et, surtout, les âmes tièdes et en paix avec elles-mêmes. "Qu'est-ce qu'avoir bonne conscience ? C'est être convaincu qu'on est une parfaite canaille", écrit-il dans son Journal. Terriblement pauvre, il se comportait lui-même comme un misérable et le savait mieux que quiconque : "Je mendie comme un voleur à la porte d'une ferme qu'il a l'intention d'incendier". Certains critiques suggèrent qu'il y a toujours quelque chose de sacré dans la colère de Bloy, rappelant le Christ contre les pharisiens et contre les marchands du temple.

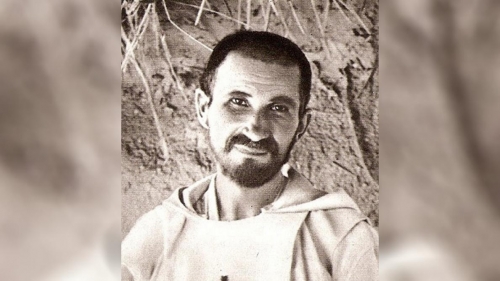

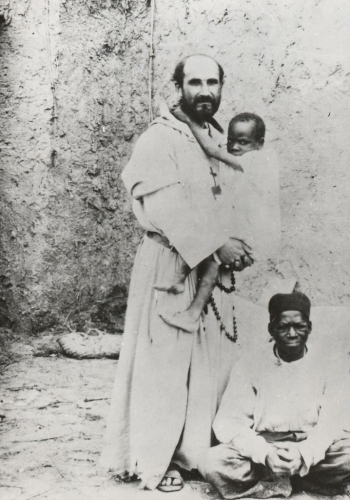

Le Père de Foucauld était lucide. Il connaissait la force de l’islam, comme il le narra à Henry de Castries le 8 juillet 1901 : « L’islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces hommes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines… Je me suis mis à étudier l’Islam, puis la Bible[23] ». Il pria sans doute souvent, ainsi qu’il l’écrivit dans son « Diaire », le 17 mai 1904 : « Je vous recommande de toute mon âme la conversion des Touaregs ; je vous offre ma vie pour eux, la conversion du Maroc, des peuples du Sahara, de tous les infidèles[24] ». Pourtant, il était sans illusions et le fit savoir à Marie de Bondy, le 7 septembre 1915 : « Il y aura demain dix ans que je dis la messe à Tamanrasset, et pas un seul converti ![25] »

Le Père de Foucauld était lucide. Il connaissait la force de l’islam, comme il le narra à Henry de Castries le 8 juillet 1901 : « L’islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces hommes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines… Je me suis mis à étudier l’Islam, puis la Bible[23] ». Il pria sans doute souvent, ainsi qu’il l’écrivit dans son « Diaire », le 17 mai 1904 : « Je vous recommande de toute mon âme la conversion des Touaregs ; je vous offre ma vie pour eux, la conversion du Maroc, des peuples du Sahara, de tous les infidèles[24] ». Pourtant, il était sans illusions et le fit savoir à Marie de Bondy, le 7 septembre 1915 : « Il y aura demain dix ans que je dis la messe à Tamanrasset, et pas un seul converti ![25] »

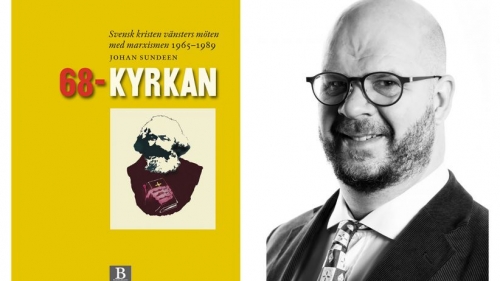

Dans son livre récemment publié, The Way of Reformism : On Social Democracy and the Church (La voie du réformisme : sur la social-démocratie et l'Eglise) (Reformismens väg - om socialdemokratin och kyrkan) le social-démocrate Jesper Bengtsson note avec une certaine satisfaction qu'il n'y a probablement aucune autre institution dans la société occidentale qui ait été transformée dans la même mesure que l'Église de Suède.

Dans son livre récemment publié, The Way of Reformism : On Social Democracy and the Church (La voie du réformisme : sur la social-démocratie et l'Eglise) (Reformismens väg - om socialdemokratin och kyrkan) le social-démocrate Jesper Bengtsson note avec une certaine satisfaction qu'il n'y a probablement aucune autre institution dans la société occidentale qui ait été transformée dans la même mesure que l'Église de Suède.

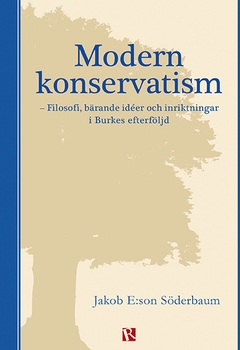

Cependant, il y a maintenant des signes d'un réveil intellectuel conservateur. Après des décennies de sommeil, une littérature de qualité est publiée. Par exemple, Modern konservatism : filosofi, bärande idéer och inriktningar i Burkes efterföljd (Modern Conservatism : Philosophy, Main Ideas and Directions in the Wake of Burke) de Jakob E:son Söderbaum, la première vue d'ensemble complète de ce type en suédois, a été publiée en 2020. Il s'agit de l'ouvrage le plus complet d'une vague de publications, dont plusieurs anthologies et recueils d'essais présentant les traditions conservatrices suédoises et continentales.

Cependant, il y a maintenant des signes d'un réveil intellectuel conservateur. Après des décennies de sommeil, une littérature de qualité est publiée. Par exemple, Modern konservatism : filosofi, bärande idéer och inriktningar i Burkes efterföljd (Modern Conservatism : Philosophy, Main Ideas and Directions in the Wake of Burke) de Jakob E:son Söderbaum, la première vue d'ensemble complète de ce type en suédois, a été publiée en 2020. Il s'agit de l'ouvrage le plus complet d'une vague de publications, dont plusieurs anthologies et recueils d'essais présentant les traditions conservatrices suédoises et continentales.

« Tout ce qui est moderne est du démon », écrit Léon Bloy, le 7 Août 1910. C'était, il nous semble, bien avant les guerres mondiales, les bombes atomiques et les catastrophes nucléaires, les camps de concentration, les manipulations génétiques et le totalitarisme cybernétique. En 1910, Léon Bloy pouvait passer pour un extravagant; désormais ses aperçus, comme ceux du génial Villiers de L’Isle-Adam des Contes Cruels, sont d'une pertinence troublante. L'écart se creuse, et il se creuse bien, entre ceux qui somnolent à côté de leur temps et ne comprennent rien à ses épreuves et à ses horreurs, et ceux-là qui, à l'exemple de Léon Bloy vivent au cœur de leur temps si exactement qu'ils touchent ce point de non-retour où le temps est compris, jugé et dépassé. Léon Bloy écrit dans l'attente de l'Apocalypse. Tous ces événements, singuliers ou caractéristiques qui adviennent dans une temporalité en apparence profane, Léon Bloy les analyse dans une perspective sacrée. L'histoire visible, que Léon Bloy est loin de méconnaître, n'est pour lui que l'écho d'une histoire invisible. « Tout n'est qu'apparence, tout n'est que symbole, écrit Léon Bloy. Nous sommes des dormants qui crient dans leur sommeil. Nous ne pouvons jamais savoir si telle chose qui nous afflige n'est pas le principe de notre joie ultérieure. »

« Tout ce qui est moderne est du démon », écrit Léon Bloy, le 7 Août 1910. C'était, il nous semble, bien avant les guerres mondiales, les bombes atomiques et les catastrophes nucléaires, les camps de concentration, les manipulations génétiques et le totalitarisme cybernétique. En 1910, Léon Bloy pouvait passer pour un extravagant; désormais ses aperçus, comme ceux du génial Villiers de L’Isle-Adam des Contes Cruels, sont d'une pertinence troublante. L'écart se creuse, et il se creuse bien, entre ceux qui somnolent à côté de leur temps et ne comprennent rien à ses épreuves et à ses horreurs, et ceux-là qui, à l'exemple de Léon Bloy vivent au cœur de leur temps si exactement qu'ils touchent ce point de non-retour où le temps est compris, jugé et dépassé. Léon Bloy écrit dans l'attente de l'Apocalypse. Tous ces événements, singuliers ou caractéristiques qui adviennent dans une temporalité en apparence profane, Léon Bloy les analyse dans une perspective sacrée. L'histoire visible, que Léon Bloy est loin de méconnaître, n'est pour lui que l'écho d'une histoire invisible. « Tout n'est qu'apparence, tout n'est que symbole, écrit Léon Bloy. Nous sommes des dormants qui crient dans leur sommeil. Nous ne pouvons jamais savoir si telle chose qui nous afflige n'est pas le principe de notre joie ultérieure. »  Pour Léon Bloy, qui se définit lui-même comme « un esprit intuitif et d'aperception lointaine, par conséquent toujours aspiré en deçà ou au-delà du temps », la fonction de l'auteur écrivant son journal n'est pas de se soumettre à l'aléa de la temporalité, du passager ou du fugitif, mais tout au contraire « d'envelopper d'un regard unique la multitude infinie des gestes concomitants de la Providence ». Le Journal, - tout en marquant le pas, en laissant retentir en soi, et dans l'âme du lecteur ami, la souffrance ou la joie, plus rare, de chaque jour, les « nouveautés » menues ou grandioses du monde, ne s'inscrit pas moins dans une rébellion contre le fragmentaire, le relatif ou l'éphémère. Ce Journal, et c'est en quoi il décontenance un lecteur moderne, n'a d'autre dessein que de déchiffrer la grammaire de Dieu.

Pour Léon Bloy, qui se définit lui-même comme « un esprit intuitif et d'aperception lointaine, par conséquent toujours aspiré en deçà ou au-delà du temps », la fonction de l'auteur écrivant son journal n'est pas de se soumettre à l'aléa de la temporalité, du passager ou du fugitif, mais tout au contraire « d'envelopper d'un regard unique la multitude infinie des gestes concomitants de la Providence ». Le Journal, - tout en marquant le pas, en laissant retentir en soi, et dans l'âme du lecteur ami, la souffrance ou la joie, plus rare, de chaque jour, les « nouveautés » menues ou grandioses du monde, ne s'inscrit pas moins dans une rébellion contre le fragmentaire, le relatif ou l'éphémère. Ce Journal, et c'est en quoi il décontenance un lecteur moderne, n'a d'autre dessein que de déchiffrer la grammaire de Dieu.  Léon Bloy s'est nommé lui-même « Le Pèlerin de l'Absolu ». Chaque jour qui advient, et que l'auteur traverse comme une nouvelle épreuve où se forge son courage et son style, le rapproche du moment crucial où apparaîtront dans une lumière parfaite la concordance de l'histoire visible et de l'histoire invisible. Cette quête que Léon Bloy partage avec Joseph de Maistre et Balzac le conduit à une vision du monde littéralement liturgique. L'histoire de l'univers, comme celle de l'auteur esseulé dans son malheur et dans son combat, est « un immense Texte liturgique. » Les Symboles, ces « hiéroglyphes divins », corroborent la réalité où ils s'inscrivent, de même que les actes humains sont « la syntaxe infinie d'un livre insoupçonné et plein de mystères. »

Léon Bloy s'est nommé lui-même « Le Pèlerin de l'Absolu ». Chaque jour qui advient, et que l'auteur traverse comme une nouvelle épreuve où se forge son courage et son style, le rapproche du moment crucial où apparaîtront dans une lumière parfaite la concordance de l'histoire visible et de l'histoire invisible. Cette quête que Léon Bloy partage avec Joseph de Maistre et Balzac le conduit à une vision du monde littéralement liturgique. L'histoire de l'univers, comme celle de l'auteur esseulé dans son malheur et dans son combat, est « un immense Texte liturgique. » Les Symboles, ces « hiéroglyphes divins », corroborent la réalité où ils s'inscrivent, de même que les actes humains sont « la syntaxe infinie d'un livre insoupçonné et plein de mystères. »  Contre ce sinistre état de fait, qui pervertit l'esprit humain, l'œuvre de Léon Bloy dresse un grandiose et intarissable réquisitoire. Or, c'est bien ce réquisitoire que les Modernes ne veulent pas entendre et qu'ils cherchent à minimiser en le réduisant à la « singularité » de l'auteur. Certes Léon Bloy est singulier, mais c'est d'abord parce qu'il se veut religieusement « un Unique pour un Unique ». La situation dans laquelle il se trouve enchaîné n'en est pas moins réelle et la description qu'il en donne particulièrement pertinente en ces temps où face à la marchandise mondiale le Pauvre est devenu encore beaucoup plus radicalement pauvre qu'il ne l'était au dix-neuvième siècle. La morale désormais se confond avec le Marché, et l'on pourrait presque dire que, pour le Moderne libéral, la notion d'immoralité et celle de non-rentabilité ne font plus qu'une. Refuser ce règne de l'économie, c'est à coup sûr être ou devenir pauvre et accueillir en soi les gloires du Saint-Esprit, dont la nature dispensatrice, effusive et lumineuse ne connaît point de limite.

Contre ce sinistre état de fait, qui pervertit l'esprit humain, l'œuvre de Léon Bloy dresse un grandiose et intarissable réquisitoire. Or, c'est bien ce réquisitoire que les Modernes ne veulent pas entendre et qu'ils cherchent à minimiser en le réduisant à la « singularité » de l'auteur. Certes Léon Bloy est singulier, mais c'est d'abord parce qu'il se veut religieusement « un Unique pour un Unique ». La situation dans laquelle il se trouve enchaîné n'en est pas moins réelle et la description qu'il en donne particulièrement pertinente en ces temps où face à la marchandise mondiale le Pauvre est devenu encore beaucoup plus radicalement pauvre qu'il ne l'était au dix-neuvième siècle. La morale désormais se confond avec le Marché, et l'on pourrait presque dire que, pour le Moderne libéral, la notion d'immoralité et celle de non-rentabilité ne font plus qu'une. Refuser ce règne de l'économie, c'est à coup sûr être ou devenir pauvre et accueillir en soi les gloires du Saint-Esprit, dont la nature dispensatrice, effusive et lumineuse ne connaît point de limite.

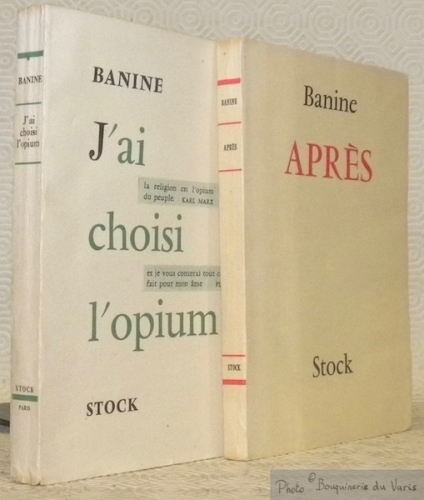

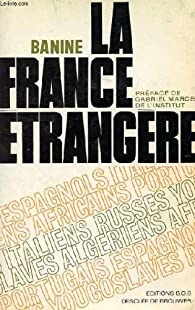

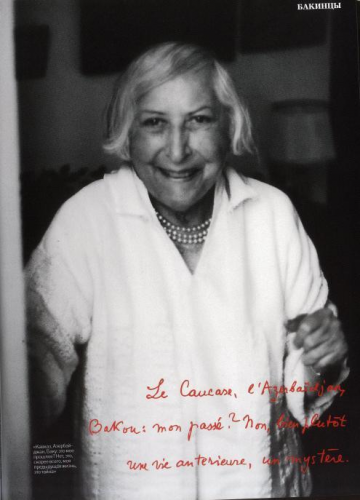

“Aujourd’hui, Jeanne Sandelion a déjeuné chez moi. Depuis qu’elle donne dans la piété, l’âge critique aidant (le Dieu du retour d’âge), elle a beaucoup gagné. Au lieu de parler de robinets détraqués ou de poêles qui se distinguent par leur mauvais tirage, elle m’entretient de la vie de son âme - qui est belle. (…) Cette conversation avec J. S m’a fait du bien. Elle prétend être passée par les mêmes tourments pour ensuite redevenir heureuse par une sorte de grâce survenue un jour, à l’improviste.” (page 29 et 30).

“Aujourd’hui, Jeanne Sandelion a déjeuné chez moi. Depuis qu’elle donne dans la piété, l’âge critique aidant (le Dieu du retour d’âge), elle a beaucoup gagné. Au lieu de parler de robinets détraqués ou de poêles qui se distinguent par leur mauvais tirage, elle m’entretient de la vie de son âme - qui est belle. (…) Cette conversation avec J. S m’a fait du bien. Elle prétend être passée par les mêmes tourments pour ensuite redevenir heureuse par une sorte de grâce survenue un jour, à l’improviste.” (page 29 et 30). Le 12 avril 1954, elle écrit : “Non seulement je n’ai pas été heureuse, mais, surtout, je n’ai pu rendre heureux personne. Si un au-delà existe et si on doit un jour comparaître devant une instance supérieure, quelle sera ma justification ? Un énorme zéro.” (page 54).

Le 12 avril 1954, elle écrit : “Non seulement je n’ai pas été heureuse, mais, surtout, je n’ai pu rendre heureux personne. Si un au-delà existe et si on doit un jour comparaître devant une instance supérieure, quelle sera ma justification ? Un énorme zéro.” (page 54).

A sa mort, lui succède sous le nom de Paul VI le cardinal Montini, compromis dans l’affaire du Russicum (dénonciation au KGB des prêtres et évêques clandestins derrière le rideau de fer). Pour le cardinal Traglia : « Le diable est au Vatican. » Padre Pio le dénonce de même. Mais le concile consacre le triomphe des modernistes. L’encyclique Nostra Aetate reconnaît le judaïsme comme religion-mère. Le Sanhédrin n’est plus responsable du déicide. L’Eglise s’est trompée durant 1965 ans ! Pour le cardinal Suenens, lui aussi franc-maçon : « Vatican II, c’est 1789 dans l’Eglise. » Les francs-maçons étant excommuniés de facto, tous les papes depuis 1958 sont des anti-papes ! De nouveaux rituels d’ordination et de sacre sont promulgués, sans être théologiquement motivés, ce qui pose la question de leur validité. Le rituel de la messe est profondément modifié, écourté et simplifié. Les traditionnalistes se replient derrière Mgr Lefebvre, lequel ordonne plusieurs évêques, ou derrière d’autres dissidents, dont les Sédévacantistes qui considèrent que le siège de Pierre est inoccupé. Les premiers se divisent entre la Fraternité Saint Pierre et la Fraternité Saint Pie X. Celle-ci se divise à nouveau entre ceux qui acceptent la main tendue par Benoît XVI à son supérieur Mgr Fellay et ceux qui jugent que c’est un piège.

A sa mort, lui succède sous le nom de Paul VI le cardinal Montini, compromis dans l’affaire du Russicum (dénonciation au KGB des prêtres et évêques clandestins derrière le rideau de fer). Pour le cardinal Traglia : « Le diable est au Vatican. » Padre Pio le dénonce de même. Mais le concile consacre le triomphe des modernistes. L’encyclique Nostra Aetate reconnaît le judaïsme comme religion-mère. Le Sanhédrin n’est plus responsable du déicide. L’Eglise s’est trompée durant 1965 ans ! Pour le cardinal Suenens, lui aussi franc-maçon : « Vatican II, c’est 1789 dans l’Eglise. » Les francs-maçons étant excommuniés de facto, tous les papes depuis 1958 sont des anti-papes ! De nouveaux rituels d’ordination et de sacre sont promulgués, sans être théologiquement motivés, ce qui pose la question de leur validité. Le rituel de la messe est profondément modifié, écourté et simplifié. Les traditionnalistes se replient derrière Mgr Lefebvre, lequel ordonne plusieurs évêques, ou derrière d’autres dissidents, dont les Sédévacantistes qui considèrent que le siège de Pierre est inoccupé. Les premiers se divisent entre la Fraternité Saint Pierre et la Fraternité Saint Pie X. Celle-ci se divise à nouveau entre ceux qui acceptent la main tendue par Benoît XVI à son supérieur Mgr Fellay et ceux qui jugent que c’est un piège. Alain Cagnat

Alain Cagnat  Alain Cagnat

Alain Cagnat

Pierre Vial

Pierre Vial

Maar zeventig jaar later blijkt dat de na de Tweede Wereld Oorlog tot standaarddoctrine verheven historisch-materialistische mythologie van ‘vooruitgang’ en ‘maakbaarheid’ – de socialistische variant in het ‘Oostblok’ en de liberale variant in het ‘Westblok’ – de Westerse beschaving aan de rand van de ondergang heeft gebracht. Na de val van het

Maar zeventig jaar later blijkt dat de na de Tweede Wereld Oorlog tot standaarddoctrine verheven historisch-materialistische mythologie van ‘vooruitgang’ en ‘maakbaarheid’ – de socialistische variant in het ‘Oostblok’ en de liberale variant in het ‘Westblok’ – de Westerse beschaving aan de rand van de ondergang heeft gebracht. Na de val van het