lundi, 19 mai 2025

L'UE se nourrit de la peur. D'abord Co vid, maintenant la Russie

L'UE se nourrit de la peur. D'abord Co vid, maintenant la Russie

par Thomas Fazi

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/30485-thom...

« Tout cela suggère que les élites occidentales ont tiré une leçon importante de la pandémie : la peur est efficace. Si une population est suffisamment angoissée - que ce soit par la maladie, la guerre, les catastrophes naturelles ou un cocktail "polycrises" englobant tout ce qui précède - elle peut être amenée à accepter presque n'importe quoi. »

Ces dernières semaines, un léger sentiment de panique s'est emparé de l'Union européenne, les citoyens étant invités à se préparer à la catastrophe imminente. Remplissez vos placards ! Préparez des plans d'urgence ! Non, il ne s'agit pas du début d'un médiocre roman dystopique : il s'agit de la nouvelle « Stratégie de l'Union pour la préparation » de l'UE. Cette initiative grandiose est apparemment conçue pour protéger les Européens des inondations, des incendies, des pandémies et, bien sûr, d'une invasion russe de grande ampleur.

La stratégie s'inspire de la Pologne, où les constructeurs sont désormais légalement tenus d'inclure des abris antiaériens dans les nouveaux immeubles, et de l'Allemagne, qui fait revivre les programmes de défense civile de l'époque de la guerre froide grâce à une application de géolocalisation des bunkers. De son côté, la Norvège conseille à ses citoyens de faire des réserves de comprimés d'iode en cas d'attaque nucléaire.

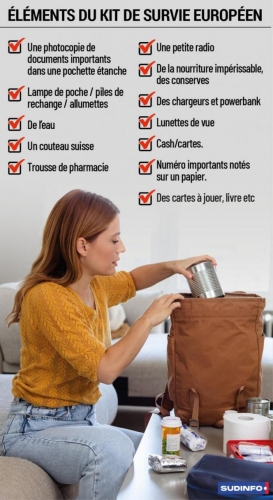

L'Union européenne souhaite que ses citoyens soient autosuffisants pendant au moins 72 heures et recommande aux familles de faire des réserves de nourriture, d'eau, de médicaments et, pourquoi pas, de cartes à jouer et de banques d'alimentation en énergie. Car, bien sûr, si une guerre nucléaire devait éclater, une bonne partie de poker et un téléphone entièrement chargé suffiraient.

Pourtant, aussi ridicules que ces préparatifs puissent paraître, ils devraient tous nous concerner. La stratégie de l'Union de préparation n'est que la dernière couche d'une architecture de contrôle en construction depuis des décennies. Elle s'appuie fermement sur la récente relance de la politique de défense de l'UE, « ReArm Europe », rebaptisée de manière moins inquiétante « Readiness 2030 ».

L'idée de base qui sous-tend cette initiative est simple et répétée à l'infini : la Russie est susceptible de lancer une attaque de grande envergure contre l'Europe dans les années à venir, en particulier si Poutine n'est pas stoppé en Ukraine. La résolution du Parlement européen en faveur du programme ReArm Europe prévient que « si l'UE devait retirer son soutien et que l'Ukraine était contrainte de se rendre, la Russie se retournerait contre d'autres pays, y compris peut-être des États membres de l'UE ». Comme l'a récemment déclaré M. Macron, la Russie est un pays « impérialiste » qui « ne connaît pas de frontières [...] il représente une menace existentielle pour nous, non seulement pour l'Ukraine, non seulement pour ses voisins, mais pour l'ensemble de l'Europe».

Mais l'idée que les Russes se massent aux frontières, avec en ligne de mire Paris ou Berlin, relève du fantasme. En effet, lorsqu'on nous dit de nous préparer à la guerre en emportant un bloc d'alimentation en énergie et une mallette étanche pour nos documents d'identité, il est difficile de ne pas se souvenir des absurdités de la guerre froide comme « Duck and Cover », la « stratégie de préparation » de l'époque, conçue pour protéger les individus des effets d'une explosion nucléaire en leur ordonnant de s'accroupir sur le sol et de se couvrir la tête. Cette campagne vendait également l'illusion de la sécurité face à l'anéantissement. Sous le vernis clownesque de cette campagne se cache un objectif calculé : la tentative de l'UE de consolider davantage son pouvoir au niveau supranational en élevant le rôle de la Commission en matière de sécurité et de réponse aux crises, des domaines traditionnellement sous contrôle national.

Le plan de préparation de l'UE est basé sur les recommandations d'un rapport de l'ancien président finlandais Sauli Niinistö, qui appelle à la création d'une « plaque tournante » centrale pour les opérations de crise au sein de la Commission européenne, au renforcement de la coopération civile/militaire, notamment par l'organisation d'exercices réguliers à l'échelle de l'UE réunissant les forces armées, la protection civile, la police, la sécurité, les travailleurs de la santé et les pompiers, ainsi qu'à l'élaboration de protocoles d'urgence communs à l'UE et à l'OTAN.

Conjugué aux plans de réarmement de l'UE, il suggère une militarisation globale et sociétale, qui deviendra le paradigme dominant en Europe dans les années à venir: toutes les sphères de la vie - politique, économique, sociale, culturelle et scientifique - seront subordonnées à l'objectif supposé de la sécurité nationale, ou plutôt supranationale. Sous couvert de protection des citoyens, cette démarche conduira en pratique à davantage de censure, de surveillance et d'érosion des libertés civiles, le tout justifié par l'omniprésence du spectre de l'ingérence russe.

Les gouvernements occidentaux ont depuis longtemps recours à la peur comme moyen de contrôle. Le fait que l'annonce de l'UE coïncide avec le cinquième anniversaire des confinements covidesques, qui ont inauguré l'expérience la plus radicale jamais tentée en matière d'élaboration de politiques fondées sur la peur, est d'ailleurs une coïncidence significative.

La réponse à la pandémie s'est appuyée sur un récit totalisant qui a exagéré la menace du virus pour justifier des politiques sans précédent dans l'histoire. Comme l'a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il était du devoir moral de chacun de « s'unir contre un ennemi commun » et de « déclarer la guerre au virus ». Dans cette lutte pour le bien commun - la santé publique - pratiquement toute action était justifiée.

Du point de vue de la « politique de crise », l'utilisation généralisée de la métaphore de la guerre pour encadrer la pandémie de Covid n'était pas accidentelle: la guerre est, après tout, la situation d'urgence par excellence. Partout dans le monde, nous avons assisté à un tournant autoritaire, les gouvernements utilisant « l'urgence de santé publique » pour balayer les procédures démocratiques et les contraintes constitutionnelles, militariser les sociétés, réprimer les libertés civiles et mettre en œuvre des mesures de contrôle social sans précédent.

Pendant la pandémie, nous avons assisté - et la population l'a largement acceptée - à l'imposition de mesures qui auraient été impensables jusque-là: la fermeture d'économies entières, la mise en quarantaine massive (et la vaccination forcée) de millions de personnes en bonne santé, et la normalisation des passeports numériques Cov id en tant qu'exigence réglementée pour participer à la vie sociale.

Tout cela a préparé le terrain pour la réaction collective des sociétés occidentales à l'invasion russe de l'Ukraine - une guerre enfin réelle, après des années de tentatives de guerre métaphorique. En termes de communication, nous avons immédiatement assisté à l'émergence d'un récit tout aussi totalisant : il était du devoir moral des sociétés occidentales de soutenir la lutte des Ukrainiens pour la liberté et la démocratie contre la Russie et son président maléfique.

Cependant, alors qu'il devient de plus en plus clair que l'Ukraine est en train de perdre la guerre, et que le monde est aux prises avec la tentative de Trump de négocier la paix, les élites européennes sont en train de recalibrer leur récit : ce n'est pas seulement la survie de l'Ukraine qui est en jeu, mais celle de l'Europe dans son ensemble. La menace n'est plus là-bas, mais chez nous : non seulement la Russie se prépare à attaquer l'Europe, mais, nous dit-on, elle mène déjà un large éventail d'attaques hybrides contre l'Europe, allant des cyberattaques aux campagnes de désinformation en passant par l'ingérence électorale.

Tout cela suggère que les élites occidentales ont tiré une leçon importante de la pandémie : la peur est efficace. Si une population est suffisamment angoissée - qu'il s'agisse d'une maladie, d'une guerre, d'une catastrophe naturelle ou d'un cocktail de polycrises comprenant tous ces éléments - elle peut être amenée à accepter presque n'importe quoi.

La stratégie de l'UE en matière de préparation aux situations d'urgence pourrait donc être lue dans ce contexte plus large. Il ne s'agit pas tant de bouteilles d'eau et de blocs d'alimentation énergétique. Il s'agit d'une continuation du paradigme de l'ère Co vid : une méthode de gouvernance qui mélange la manipulation psychologique, la militarisation de la vie civile et la normalisation de l'état d'urgence. En fait, l'UE parle explicitement de la nécessité d'adopter la même approche de « gouvernance » et de « société » que celle initiée lors de la pandémie pour les crises futures.

Cette fois-ci, cependant, la tentative de fomenter une nouvelle psychose de masse semble avoir échoué. A en juger par la réaction des médias sociaux à une vidéo embarrassante de Hadja Lahbib, commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises, la propagande alarmiste de l'Union européenne semble faire l'objet d'un scepticisme généralisé. Mais si c'est une bonne nouvelle, le problème est qu'avec le fiasco de la propagande, le pouvoir a de plus en plus recours à des tactiques répressives pour faire taire ses rivaux politiques, comme le montre l'interdiction d'élection imposée à Mme Le Pen. Cette stratégie de renforcement de l'autoritarisme n'est toutefois pas viable à long terme: la peur et la répression ne peuvent remplacer un consentement effectif, et de nouvelles formes de résistance ne manqueront pas d'émerger dans le vide laissé par ce dernier.

Thomas Fazi est chroniqueur et traducteur pour UnHerd . Son dernier livre est « The Covid Consensus », coécrit avec Toby Green.

13:40 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peur, crise, polycrise, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 17 décembre 2022

Polycrise, urgences superposées et capitalisme

Polycrise, urgences superposées et capitalisme

Güney Işıkara

Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/tergiversando-policrisi-sovrapposizione-di-emergenze-e-capitalismo

Il est aujourd'hui de bon ton de décrire les crises multiples et imbriquées du capitalisme sans faire référence au capitalisme lui-même. Pour décrire la complexité de la situation, on utilise les termes obscurs d'"urgences superposées" et de "polycrise", qui servent, avec ou sans intention, à cacher le coupable, à savoir la totalité des relations capitalistes. Ce court article aborde le contenu, la fonction et les limites de ces pratiques d'évitement à l'aide d'exemples concrets.

Un mélange de risques

"Une polycrise n'est pas simplement une situation dans laquelle vous faites face à des crises multiples", écrit Adam Tooze (photo), c'est plutôt une situation "dans laquelle le tout est encore plus dangereux que la somme des parties" (Tooze 2022a). Même au premier coup d'œil, on peut compter sept défis radicaux sur le radar, dont le Covid, l'inflation, la récession, la crise de la faim, la crise climatique, l'escalade nucléaire et un retour au pouvoir du parti républicain "trumpien".

Larry Summers, ancien président de Harvard, célèbre le terme de polycrise pour sa capacité à saisir les multiples aspects en jeu, et ajoute : "Je me souviens de moments antérieurs d'une gravité égale ou même supérieure pour l'économie mondiale, mais je ne me souviens pas de périodes où il y avait autant d'aspects distincts et autant de courants croisés que maintenant" (Summers 2022). Ne vous y trompez pas, le soutien vient d'un porte-parole de toujours de l'establishment, d'un ennemi des classes ouvrières et des opprimés, assez franc pour affirmer, en tant qu'économiste en chef de la Banque mondiale de l'époque, que "la logique économique derrière le déversement de substances toxiques dans un pays aux salaires les plus bas est impeccable".

Selon Tooze, dans les années 1970, la croissance excessive ou insuffisante, ou le capitalisme tardif, pouvaient être cités comme la source ultime des problèmes en cours, selon la position politique de chacun. Ce qui distingue le moment présent est le fait qu'"il ne semble plus plausible de désigner une cause unique" (Tooze 2022b). Il est donc tout à fait explicite que l'on doit éviter l'utilisation de grands récits ou, dans le même ordre d'idées, la désignation du mode de production capitaliste comme la cause principale des défis radicaux à venir.

Un concept similaire est celui des "urgences qui se chevauchent", qui a été utilisé par les médias grand public tels que CNN ou les Nations unies et a été adopté par les penseurs critiques. Isabella Weber (photo), par exemple, qui a employé le terme dans des écrits populaires et universitaires avec divers co-auteurs, affirme que "nous vivons à une époque où les urgences se chevauchent : la pandémie n'est pas terminée, le changement climatique est une réalité et la stabilité géopolitique a atteint son point le plus bas" (Weber 2022).

Weber est l'une des architectes du plafonnement du prix du gaz dans le cas de l'Allemagne et un défenseur d'autres instruments et institutions tels que l'élargissement de la capacité de l'État à réagir aux goulets d'étranglement de l'approvisionnement, la surveillance des secteurs essentiels et l'intervention ciblée en cas de besoin, etc. Plutôt que de considérer cela comme une réponse politique ad hoc, Weber affirme que "nous devons généraliser cette approche et nous préparer à une stabilisation d'urgence ciblée". Nous devons nous préparer aux catastrophes économiques afin de pouvoir réagir aux chocs dans des domaines importants pour le fonctionnement de l'ensemble de l'économie. Il s'agit de mesures de stabilisation nécessaires à notre époque où les urgences se chevauchent". (Weber, dans Gerbaudo 2022)

Bien que le travail académique plus large de Weber souligne les limites du mécanisme de marché d'un point de vue plus systématique, un aspect commun des "urgences superposées" et de la "polycrise" en tant que cadre est ce qui semble être une réticence notable à reconnaître explicitement le capitalisme comme une force sous-jacente qui conditionne toutes les facettes des "urgences superposées" ou de la "polycrise" en jeu. L'analyse et ses implications sont confinées au niveau des apparences, et, par conséquent, deviennent incapables de saisir le réseau de contradictions qui leur donne naissance. Ces contradictions, ou la source des urgences, semblent être externalisées à un choc (guerre Russie-Ukraine, déstabilisation climatique, pandémies actuelles et attentes futures) ou à un état de fait extérieur au terrain politique sur lequel elles sont reconnues et discutées.

Remodeler ou remplacer ?

La réticence à remettre ouvertement en question le capitalisme, qu'elle soit intentionnelle ou non, se manifeste également dans le retour de la politique industrielle, avec une attention beaucoup plus grande accordée aujourd'hui à ses partisans tels que Ha-Joon Chang (2002) et Mariana Mazzucato (2018 ; 2021) (photos), pour ne citer que les plus éminents. La politique industrielle est décrite comme un moyen de sortir de la stagnation à long terme qui se profile vers la transition verte. Les prescriptions en matière d'industrialisation sont données à l'économie périphérique afin qu'elle puisse "développer", indépendamment des relations de dépendance structurelle, la division mondiale du travail (Pradella 2014). Ainsi, le rôle de l'exploitation comme fondement ultime de l'accumulation du capital - et la nécessaire inégalité de l'accumulation du capital - est masqué. De même, le capitalisme inclusif, qui coordonne les intérêts de divers ensembles de propriétaires de ressources.

Dans ce cadre, la "crise" est également utilisée comme un outil pour encadrer le récit autour des symptômes de notre système économique mondial. Par exemple, Mazzucato "l'économiste le plus effrayant du monde" selon le Times (Rumbelow 2017), soutient que "le capitalisme est confronté à au moins trois crises majeures", à savoir une crise sanitaire induite par une pandémie, l'instabilité financière et la crise climatique (Mazzucato 2020a ). Ces crises ne sont pas considérées comme des crises du capitalisme en tant que tel, mais de la façon dont nous faisons du capitalisme (Mazzucato 2020b).

Il s'ensuit qu'"il existe toutes sortes de façons différentes de faire du capitalisme". Il y a le type de maximisation de la valeur pour les actionnaires. Il y a la perspective de maximisation de la valeur des parties prenantes [...] qui influence fondamentalement la façon dont le public et le privé se rencontrent" (Mazzucato, dans Nelson 2019). C'est ce dernier modèle de partenariat qui permet au gouvernement de déterminer le rythme et la direction de la croissance axée sur l'innovation, qui donne la priorité à l'intérêt public sur le gain privé. Selon Mazzucato, problématiser le capitalisme en tant que tel et évoquer l'alternative du socialisme est une distraction et "n'incitera pas [les entreprises] à faire quelque chose de différent de ce qu'elles font actuellement" (ibid.).

Cependant, ce point de vue néglige le fait que le capitalisme concerne le profit et l'accumulation, et non la valeur d'usage, ou la richesse, en premier lieu. L'accumulation peut être temporairement freinée, réorientée, endiguée, mais les fondements du capitalisme ne peuvent être renversés par des partenariats axés sur la mission.

Une leçon importante qui tend à être oubliée est que les coupes dans les services sociaux, le découplage des salaires réels de la productivité, l'expansion agressive des frontières des marchandises et les interventions similaires visant à étendre le terrain de l'accumulation au cours des dernières décennies sont précisément les résultats récoltés de la réaction du capital à la crise de rentabilité dans le centre impérialiste dans les années 1970, une crise qui a suivi les tentatives de dompter le capital et d'établir un compromis de classe dans le contexte plus large de la "menace" croissante du socialisme. Il est donc difficile de comprendre comment les chercheurs critiques d'aujourd'hui peuvent s'engager dans la possibilité d'un autre "âge d'or" du capitalisme, alors que la force motrice et les principes régulateurs du système capitaliste lui-même ne sont pas remis en question.

Où est le capitalisme ?

Les cadres conceptuels d'analyse des "crises" évoqués ci-dessus ont pour caractéristique commune de "remodeler" le capitalisme ou de "stabiliser" l'économie mondiale face à la multiplication des dynamiques de crise. Plutôt que de remettre en question les forces structurelles qui façonnent les résultats systémiques, ces cadres suggèrent que les manifestations pressantes de l'effondrement écologique, des tensions et des guerres géopolitiques, des goulets d'étranglement de l'approvisionnement, de l'inflation ou d'autres phénomènes discutés découlent d'erreurs politiques, de sociétés avides et puissantes, de mauvaises intentions ou d'un manque de connaissances historiques, et non de l'accumulation impérative et constitutive du capitalisme.

Des problèmes tels que l'effondrement écologique, la militarisation, les réponses inadéquates et injustes à une pandémie en cours, la montée de politiques ouvertement racistes et anti-immigrants, qui semblent indépendants, font partie intégrante de la totalité capitaliste avec ses relations particulières de propriété, de production et d'échange, ses impératifs et ses limites structurelles, et les dynamiques d'exploitation et d'oppression qui en découlent, ainsi que leurs subjectivités conflictuelles.

Prenez l'effondrement écologique, par exemple, qui semble être le phénomène alarmant pour de nombreux commentateurs. Sans saisir le capital comme un ensemble de relations sociales entre les propriétaires des moyens de production et les travailleurs qui travaillent pour un salaire, et sans concevoir cette relation comme l'expansion de la valeur comme seul objectif primordial, ni le caractère d'exploitation de la croissance capitaliste ni l'impératif de rentabilité ne peuvent être compris comme un phénomène structurel. Le transfert systématique des coûts à des tiers (Kapp 1971), le pillage impitoyable des natures non humaines dans le cadre de l'ajustement continu des frontières des marchandises pour s'approprier la nature économique (Moore 2015), et l'incapacité à faire des progrès significatifs pour ralentir l'effondrement écologique, même face à sa reconnaissance publique croissante, apparaîtraient ainsi comme accidentels ou le résultat d'erreurs politiques.

L'enjeu n'est pas de réduire tous les arguments et analyses à une notion abstraite du capitalisme qui rendrait toute discussion concrète superflue. Au contraire, les apparences concrètes ne peuvent être interprétées qu'en étudiant soigneusement leurs connexions internes - non seulement entre elles, mais aussi avec la totalité des relations capitalistes, qui est indéniablement plus grande que la somme de ses parties.

En effet, nous sommes confrontés à des défis d'une ampleur et d'une complexité sans précédent. En effet, ils appellent des réponses et des ruptures radicales. Pour ce faire, cependant, nous devrions être en mesure d'appeler le coupable par son nom en premier lieu. Et peut-être choisir notre camp plus soigneusement à la lumière des histoires de crise entrelacées en jeu. Collaborerons-nous avec les gouvernements et les institutions complices de décennies d'écocide, d'agression impérialiste et belliciste, d'appauvrissement des classes ouvrières dans notre pays et à l'étranger, et d'oppression des "ravages de la terre", ou nous organiserons-nous parmi et avec les classes ouvrières et les opprimés pour lutter pour un avenir libéré de la domination du capital ?

Bibliographie :

- (1) Chang, Ha-Joon. 2002. Kicking Away the Ladder. Economic Strategy in Historical Perspective. London: Anhtem.

- (2) Gerbaudo, Paulo. 2022. “In World of Overlapping Emergencies We Need New Forms of Price Stabilization” https://agendapublica.elpais.com/noticia/18172/world-of-o...

- (3) Kapp, K. William. 1971. The Social Costs of Private Enterprise. New York: Schocken Books.

- (4) Mazzucato, Mariana. 2021. Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism. London: Penguin.

- (5) Mazzucato, Mariana. 2020a. “Capitalism’s Triple Crisis” https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-cris...

- (6) Mazzucato, Mariana. 2020b. “The Covid-19 Crisis Is a Chance to Do Capitalism Differently” https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/18/the...

- (7) Mazzucato, Mariana. 2018. The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy. London: Penguin.

- (8) Moore, Jason W. 2015. Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. London: Verson

- (9) Nelson, Eshe. 2019. “One of the World’s Most Influential Economists is on a Mission to Save Capitalism from Itself” https://qz.com/1669346/mariana-mazzucatos-plan-to-use-gov...

- (10) Pradella, Lucia. 2014. “New Developmentalism and the Origins of Methodological Nationalism” In Competition and Change 18 (2): 180-193. https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1179/1024529414Z...

- (11) Rumbelow, Helen. 2017. “Don’t Mess with Mariana, the World’s Scariest Economist” https://www.thetimes.co.uk/article/dont-mess-with-mariana...

- (12) Tooze, Adam. 2022a. “Defining Polycrisis – From Crisis Pictures to the Crisis Matrix” https://adamtooze.com/2022/06/24/chartbook-130-defining-p...

- (13) Tooze, Adam. 2022b. “Welcome to the World of the Polycrisis” https://www.ft.com/content/498398e7-11b1-494b-9cd3-6d669d...

- (14) Weber, Isabella M. 2022. “Isabella M. Weber Says More …” https://www.project-syndicate.org/onpoint/an-interview-wi...

Fonte: developingeconomics.org

20:22 Publié dans Actualité, Economie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actyualité, économie, capitalisme, polycrise, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook