mercredi, 14 mai 2025

Marxiens, oui. Marxistes, non

Marxiens, oui. Marxistes, non

par Alessio Mannino

Source : https://www.ariannaeditrice.it/articoli/marxiani-si-marxi...

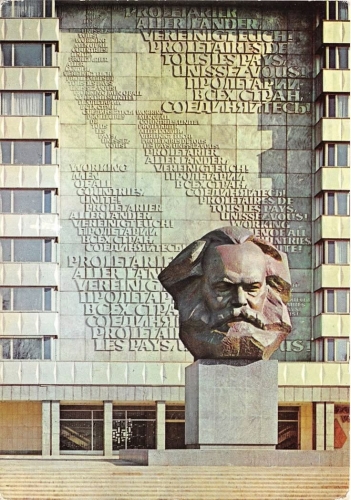

Le 5 mai 1818 naissait à Trèves ce penseur brillant, profond, infatigable, fiévreux, utopiste malgré lui, politiquement autoritaire et philosophiquement incontournable qu'était Karl Marx. Il existe d'innombrables bibliothèques sur sa biographie et son œuvre, et il ne s'agit pas ici de se lancer dans une nouvelle interprétation fantaisiste (nous ne sommes d'ailleurs pas dignes d'en formuler une nouvelle). Mais l'occasion, qui nous est donnée ici, nous donne le droit de mettre un point final à son actualité, du moins à mon avis: le marxisme reste une pensée vivante et fertile en tant que méthode analytique, alors qu'il est gangréné de l'intérieur et devenu inutile en tant que conception palingénésique. C'est une idée qui a toujours été hérétique dans le camp marxiste (le premier à l'avoir formellement théorisée fut l'Allemand Karl Korsch, il y a cent ans, une sorte d'anti-Lukacs, qui a fini dans l'oubli précisément parce qu'il était un pestiféré et un réprouvé). Mais la thèse reste la même. D'autant plus aujourd'hui, après les échecs pratiques du communisme tel qu'il a été appliqué, où l'on peut, et même, d'après moi, l'on doit se dire marxien mais non pas marxiste.

Marx, comme on le sait, est un élève rebelle de Hegel. Le philosophe prussien, dans son article de 1802 intitulé « La Constitution de l'Allemagne », définit l'esprit bourgeois comme relevant d'une « préoccupation constante » pour la propriété. Le bourgeois est avant tout un individu angoissé. Quelques années plus tard, dans son opus majeur, la Phénoménologie de l'esprit, il formule sa fameuse conception du travail comme devoir d'émancipation, « discipline de service et d'obéissance » sans laquelle la peur de la mort, propre à l'être humain, « reste intérieure », polluant la conscience qui, dès lors, « ne devient pas conscience elle-même ». Pour Hegel, et même les pierres le savent, ce qui constitue l'histoire humaine est le processus dialectique de l'autoconscience progressive de l'Esprit. Marx, dans son objectif de « remettre la dialectique hégélienne sur pied », a substitué la matière à l'Esprit (c'est cela le matérialisme historique), tout en maintenant l'aspiration au progrès, à l'amélioration et à l'humanisation, qui, selon lui, étaient entravés par les structures sociales oppressives, dominées à l'époque par la bourgeoisie. C'est-à-dire par le bourgeois dévoué à ses affaires plutôt que, comme le prolétaire, à l'émancipation de l'humanité entière, laquelle serait même, un jour, libérée du travail en tant que tel, grâce au communisme (« de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins »).

Comme l'a souligné Simone Weil dans ses fulgurantes Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, Marx attribuait en effet au rêve révolutionnaire la tâche de libérer « non pas les hommes, mais les forces productives ». L'attention de Marx s'est progressivement déplacée de l'homme concret vers la production: ce n'est pas un hasard si le concept d'aliénation (la perte d'humanité de l'homme en tant qu'esclave de la machine capitaliste), si central et significatif pour la postérité, c'est-à-dire pour nous, n'est pas développé par le Marx de la maturité, qui laisse plutôt inachevée l'imposante cathédrale théorique qu'est le Capital.

L'image de la société communiste reste vague, essentiellement identifiée à l'extinction de l'État. Ce dernier est remplacé par une organisation sociale calquée sur le régime hyper-rationnel de la grande entreprise, que Friedrich Engels résume ainsi : « du gouvernement des hommes à l'administration des choses ». Une immense étendue de communautés qui tendent à se pacifier dans la mesure où elles sont régies par des principes, dirions-nous aujourd'hui, de rationalisation des ressources, visant au développement maximal de la productivité. Disons-le tout net : un cauchemar, plutôt qu'un rêve.

En effet, Weil a toujours observé que la limite macroscopique de Marx consistait dans le fait que son anticapitalisme « s'accordait profondément avec le courant général du capitalisme ». C'est-à-dire la mécanisation, la concentration, la managérialisation, tout le système d'asservissement que l'on verrait à l'œuvre dans le fordisme-taylorisme américain. En un mot : le productivisme, qui se traduit aujourd'hui par le dogme de la croissance économique infinie. Une exigence purement machinique, un automatisme de système, un article de foi rationnel, anxiogène, disciplinaire et aliénant vis-à-vis de tout. Mais rien de raisonnable et d'humain, absolument rien, ne s'y manifeste.

La part fallacieuse du philosophe barbu de Trèves ne réside donc pas tant dans la prédiction erronée de la baisse tendancielle du taux de profit, que dans la vision eschatologique de fin des temps d'un règne futuriste et saturnien, débarrassé de la pénibilité du travail et de l'âpreté des conflits.

C'est pourquoi le marxisme, entendu comme pensée systématique, n'a plus grand-chose à nous dire, après le 20ème siècle: non pas parce que le capitalisme a battu en efficacité et en efficience les expériences du communisme tel qu'il a été réalisé, mais avant tout à cause de la déshumanisation qu'il portait dans son ADN, et dans laquelle toute tentative de poursuite d'un idéal abstrait et réductricement rationaliste finit invariablement par se déverser. C'est un fait établi: la poursuite aveugle du bonheur collectif conduit à la persécution aveugle et au malheur chronique des individus, pris dans leurs interactions, leurs relations et leurs rapports sociaux. Dans leur vie, en somme. Méfions-nous donc de ceux qui imprègnent encore les révolutionnarismes d'une saveur messianique, introduisant dans leur militantisme trop de transcendance et d'actes de foi. La révolution est possible, mais pour retourner le conflit en faveur des aliénés selon la justice. Pas pour le supprimer, ce qui est humainement impossible et indésirable. Ici, le républicain, qui est aussi précisément conflictualiste, Machiavel, peut servir d'excellent antidote (ce n'est pas pour rien que Machiavel, cette pierre angulaire qui va bien au-delà du machiavélisme maniéré, est un auteur totalement ignoré par Marx).

En quoi Marx reste-t-il non seulement utile, mais indispensable ? Dans le diagnostic de la maladie capitaliste (un terme, bien sûr, qu'il n'aurait pas utilisé, nous l'utilisons pour indiquer toute la difformité et l'insalubrité dont est victime la condition psychophysique, aussi bien que politique, de l'homme-animal: une aliénation, en fait, selon moi, qui est comparable à bien des égards à l'inévitable fléau du nihilisme, diagnostiqué plutôt par Nietzsche).

Dans la mise en évidence de la nature de l'argent, qui provoque un manque inhumain d'empathie en étouffant à la racine le besoin naturel de communauté (« l'indifférence », dit Marx). Dans le chapitre III de la prophétie que constitue le Capital, celle-ci ponctuellement réalisée, est l'« aristocratie financière » qui étendra sa domination au monde entier. Enfin, même s'il est banal de le souligner, dans la subordination lucide de tout jugement à l'examen rigoureux des forces en présence à un moment historique donné, afin de relier les superstructures idéologiques aux structures de pouvoir sous-jacentes (sans tomber pour autant dans un économisme puéril - erreur dans laquelle, contrairement à certains de ses épigones, Marx n'est jamais tombé). Marx est donc toujours vivant. Le marxisme, beaucoup moins. D'ailleurs, malgré le maniement despotique et férocement polémique qui caractérisait le Marx politique actif dans le mouvement ouvrier, c'est lui-même qui disait, selon un témoignage d'Engels, que « ce qui est certain, c'est que je ne suis pas marxiste ». Deux siècles plus tard, nous pouvons d'autant plus nous permettre de ne pas l'être.

15:35 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, marxisme, philosophie, philosophie politique, théorie politiquen, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook