Pierre-André Taguieff est politologue. Il est directeur de recherche au CNRS et professeur à l’institut d’études politiques de Paris. En 2014, il a publié Du Diable en politique (CNRS éditions), ouvrage dans lequel il analyse le processus de diabolisation de l’adversaire dans le débat intellectuel français. En 2015, dans La Revanche du nationalisme (PUF), il s’intéresse à la résurgence de cette forme politique tout en dénonçant les analyses creuses de ceux qui s’inquiètent d’un « retour des années 30 ».

PHILITT : Comment éviter la diabolisation dès lors que, comme le dit Philippe Muray, « le champ de ce qui ne fait plus débat ne cesse de s’étendre » ?

PHILITT : Comment éviter la diabolisation dès lors que, comme le dit Philippe Muray, « le champ de ce qui ne fait plus débat ne cesse de s’étendre » ?

Pierre-André Taguieff : On pourrait dire tout autant que le moindre écart par rapport à la doxa médiatique engendre mécaniquement des faux débats qui chassent les vrais. Dans mon livre paru en 2014, Du diable en politique, j’en donne de nombreux exemples, récents ou non. Dans la France contemporaine, la diabolisation de l’adversaire ou du simple contradicteur s’est banalisée. Il y a là un front inaperçu de l’intolérance, quelque chose comme une intolérance banale, qu’on pratique sur le mode d’un réflexe idéologiquement conditionné. Les pseudo-débats publics sont des tentatives de mises à mort de l’adversaire. Les gladiateurs médiatiques se doivent de divertir les téléspectateurs.

PHILITT : Peut-on renoncer à diaboliser ceux qui l’ont été un jour sans risquer d’être, à son tour, diabolisé ? N’est-ce pas ce qui vous est arrivé lorsque vous avez choisi de dialoguer avec la « Nouvelle Droite » ?

Pierre-André Taguieff : Dans l’espace idéologico-médiatique contemporain, le principe maccarthyste de l’association par contiguïté fonctionne comme mode de transmission d’une souillure. Tout contact est pris pour un indice de complicité. La diabolisation imprime au personnage diabolisé la marque d’une souillure durable. Discuter ou dialoguer avec l’ennemi absolu sans l’injurier, sans manifester ostensiblement et bruyamment à son égard de la haine et du mépris, c’est être souillé ou contaminé irrémédiablement par sa nature satanique. Tel est aussi le risque qu’on prend inévitablement lorsqu’on ose simplement étudier, sans le dénoncer avec virulence à chaque pas, le phénomène politique ou le personnage diabolisé. La magie conjuratoire, à condition de garder la bonne distance, semble être devenue le seul mode de traitement de l’adversaire politique. La diabolisation néo-antifasciste a fait de nombreuses victimes, et continue à en faire. Le pli est pris et je ne vois pas comment l’esprit inquisitorial pourrait être combattu efficacement. Qui s’y attaque est voué à la marginalisation et n’a guère à y gagner qu’une réputation d’infréquentabilité. Quel paradoxe tragique dans une France qui célèbre officiellement la liberté d’expression !

PHILITT : Au-delà de la stratégie politicienne qu’elle implique souvent, la diabolisation n’est-elle pas aussi l’aveu d’une faillite de la pensée, de l’incapacité à comprendre un certain nombre de phénomènes politiques nouveaux ?

Pierre-André Taguieff : La diabolisation est avant tout, sur le plan cognitif, une méthode de réduction de l’émergent au résurgent, de l’inconnu ou du mal connu au « bien connu » (supposé). En ce sens, elle est illusion de connaissance. Quant à sa fonction affectivo-imaginaire, elle réside dans la réduction au pire, c’est-à-dire à ce qui tient lieu de mal absolu dans une conjoncture donnée. Face à un phénomène qui les surprend ou les dérange, les gêne ou les choque, ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas le comprendre se lancent dans la réduction au pire. À la paresse de la pensée s’ajoute la peur de savoir. Mais l’ignorance n’est toujours pas un argument.

PHILITT : Le repli sur la morale peut-il être analysé comme le symptôme d’un nouvel ordre idéologique où l’impuissance de l’action cède à la posture pour laisser au politique l’illusion d’une volonté ?

Pierre-André Taguieff : L’hyper-moralisme contemporain est un avatar de la mystique des droits de l’Homme. Du même mouvement, l’humanisme s’est dégradé en humanitarisme, prêchi-prêcha dans lequel la rhétorique compassionnelle se marie à un paternalisme lacrymal à dominante victimaire et misérabiliste. Une vulgate issue d’un néo-christianisme dominant, que je considère comme un sous-christianisme, s’est installée dans tous les milieux politiques : elle consiste à prétendre qu’on est du côté (et aux côtés) des « plus faibles », des « plus pauvres », des « plus démunis », des « plus souffrants », des « plus exclus », « stigmatisés », etc. Quand les supposés « faibles » ou « exclus » se transforment en délinquants ou en terroristes, on trouve des belles âmes pour les plaindre ou les excuser. Cette démophilie misérabiliste est une démagogie, écœurante et grotesque. Elle devrait provoquer rire ou dégoût, ou les deux. Or, aucun politique professionnel n’oserait reprendre aujourd’hui à son compte le mot de Jules Renard ; « J’ai le dégoût très sûr. » L’interdit du dégoût fait partie du conformisme idéologique.

PHILITT : Contre les formules journalistiques qui prédisent sans cesse un retour du « fascisme » ou des « années 30 », vous diagnostiquez un renouveau du nationalisme. Comment expliquer la perdurance de cette catégorie politique ?

Pierre-André Taguieff : Il s’agit d’un ensemble de faits observables mais mal définis, que l’application du mot « nationalisme » conceptualise plus ou moins bien. Faute de mieux, j’emploie le terme, comme la plupart des historiens et des théoriciens politiques. Mais il renvoie à des phénomènes très différents et, à bien des égards, hétérogènes. Je mets l’accent sur les métamorphoses de ce qu’on appelle « nationalisme », que je considère autant comme un fait anthropologique (ou « anthropolitique ») que comme une idéologie politique moderne accompagnant la formation des États-nations. Le phénomène est d’abord d’ordre anthropologique. L’accélération des changements, perçus comme immaîtrisables, provoque l’ébranlement du monde stable qui, en nous fournissant des cadres et des repères, nous permet de vivre sans devoir nous adapter sans cesse avec anxiété. On en connaît la traduction politique : nombre de citoyens européens sont tentés de voter pour ceux qui, recourant au style populiste de l’appel au peuple, promettent d’éliminer les causes supposées de l’anxiété identitaire (immigration, mondialisation, Union européenne, « islamisation », etc.), attribuées aux élites irresponsables.

Si le nationalisme paraît renaître régulièrement de ses cendres dans la vieille Europe, c’est d’abord parce que cette dernière est faite de vieilles nations satisfaites, du moins pour la plupart (il reste bien sûr les micro-nationalismes dont les revendications sont aiguisées par la construction européenne, avec son horizon supranational qui favorise les autonomismes régionaux et les indépendantismes). Construire en faisant table rase du passé y est impossible. Mais la vague nationaliste est observable aussi hors d’Europe. Le national-ethnique et l’ethnico-religieux sont en effet les deux principales ressources symboliques des nouveaux mouvements identitaires partout dans le monde. En Europe, le nouveau nationalisme peut se définir comme l’ensemble des réactions populaires contre l’antinationalisme des élites, que présuppose la grande utopie de notre époque, celle de la démocratie cosmopolite, érigeant le mélange des peuples et des cultures en idéal régulateur. C’est ce mélange forcé, idéalisé par les élites (converties au « multiculturalisme » normatif), que la majorité des citoyens des vieilles nations refusent, comme en témoigne la vague anti-immigrationniste. Les promesses du « doux commerce » et les invocations des droits de l’Homme ne sauraient faire disparaître les inquiétudes identitaires. C’est pourquoi le schème populiste de base, « le peuple contre les élites », conserve ici sa valeur descriptive. Mais la tentation est toujours aussi forte d’interpréter cette opposition de manière manichéenne, soit en prenant le parti du « bon » peuple contre les « mauvaises » élites, comme si le peuple avait toujours raison, soit en défendant les élites contre les accusations des démagogues, comme si les élites dirigeantes ne donnaient jamais dans la démagogie.

Dans les milieux intellectuels à la française, la reconnaissance de la réalité comme de l’importance politique de la question identitaire ou culturelle se heurte toujours à de fortes résistances, qui confinent à l’aveuglement. Certes, on observe des usages politiques xénophobes, voire racistes, des thèmes dits identitaires ou culturels, et j’ai moi-même, dans les années 1980 et 1990, élaboré le modèle du « racisme différentialiste et culturel », ce qui m’a valu à l’époque des critiques acerbes – et aujourd’hui d’innombrables plagiaires. Mais il ne faut pas jeter l’enfant avec l’eau du bain. Dans la préface du Regard éloigné (1983), Claude Lévi-Strauss nous avait mis en garde, nous invitant à ne pas confondre avec du racisme certaines attitudes ethnocentriques constituant des mécanismes de défense « normaux », voire « légitimes », de tout groupe culturel doté d’une identité collective : « On doit reconnaître, écrit Lévi-Strauss, que cette diversité [des “sociétés humaines”] résulte pour une grande part du désir de chaque culture de s’opposer à celles qui l’environnent, de se distinguer d’elles, en un mot d’être soi. » Une forme de bêtise intellectualisée, très répandue dans les milieux universitaires et médiatiques, consiste à réduire le besoin d’identité, d’enracinement ou d’appartenance à ses formes pathologiques, à ses expressions perverses ou monstrueuses (qui existent). Le soupçon et la dénonciation remplacent la volonté d’expliquer et de comprendre. Ce réductionnisme diabolisateur revient à interdire l’étude froide et exigeante des phénomènes identitaires, qui sont loin de n’affecter que les militants des partis nationalistes. Et le terrorisme intellectuel n’est pas loin : des campagnes sont lancées contre ceux qui ne se contentent pas de la vulgate marxisante. De la même manière, certains réduisent la nation aux formes qu’elle prend dans les nationalismes xénophobes, ou le sentiment d’appartenance communautaire au communautarisme exclusiviste, sociocentrique et auto-ségrégatif. À mon sens, il faut reconnaître le phénomène, quel que soit le nom qu’on lui donne, l’analyser et s’efforcer de l’expliquer, aussi dérangeant soit-il pour la piété de gauche et les convictions lourdes du gauchisme intellectuel, dont certains représentants, en praticiens dogmatiques de la « déconstruction », se sont spécialisés dans la négation des questions et des réalités qui les choquent. C’est la seule voie permettant de comprendre à la fois l’irruption et le dynamisme des mouvements dits « populistes » en Europe, qui sont aujourd’hui, pour la plupart, des mouvements nationalistes dont les revendications et les thèmes de propagande s’articulent autour d’aspirations inséparablement souverainistes et identitaires.

PHILITT : Dans votre avant-dernier ouvrage, La Revanche du nationalisme, vous posez la question suivante sur le ton de l’ironie : « De quoi les années 30 sont-elles le retour ? » Est-il possible de répondre sérieusement à cette question ?

Pierre-André Taguieff : Il s’agit d’une boutade visant à montrer l’absurdité même de ce type de question, symptôme parmi d’autres de la bêtise idéologisée qui règne dans les milieux néo-gauchistes. Rien n’est le retour de rien, sauf par miracle. Un miracle, c’est-à-dire un événement mathématiquement possible dans un temps infini, mais physiquement improbable dans ce bas monde défini par sa finitude. Je laisse les hallucinés de l’éternel retour dans l’Histoire à leurs fantasmes pauvres et stéréotypés.

PHILITT : Vous mettez en avant la possibilité d’un « nationalisme civique » que vous opposez au « nationalisme ethnique ». Quels sont les avantages du premier sur le second ? Est-il nécessaire de dédiaboliser le nationalisme ?

Pierre-André Taguieff : Je relativise plutôt l’opposition entre « nationalisme ethnique » et « nationalisme civique », en les situant sur un continuum. Il ne faut pas faire d’une distinction analytique une opposition manichéenne. Il est de tradition de distinguer le nationalisme politique et civique du nationalisme culturel et ethnique, types idéaux qui ne s’incarnent l’un et l’autre que très imparfaitement dans l’histoire. Je trouve cette distinction commode, mais j’ai tendance à la relativiser, en soulignant les zones d’ambiguïté du premier nationalisme idéaltypique comme du second. De la nation civique ou élective à la nation culturelle et ethnique, on passe par des transitions insensibles. Une nation purement civique, authentique communauté de citoyens dénuée de tout héritage culturel et historique propre, est une chimère. Elle revient à prendre naïvement un concept ou un type idéal pour une réalité concrète. La position de Renan consiste précisément à tenir les deux bouts de la définition de la nation. Il en va de même chez le général de Gaulle. Le patriotisme réunit des engagements et des attachements, du volontaire et de l’assumé, des idéaux normatifs et des enracinements idéalisés. La rigidité de la distinction vient de ses usages scolaires ou « démopédiques » (pour parler comme Proudhon), impliquant, dans la tradition républicaine française, de valoriser la « bonne » nation civique, dite « républicaine », et de dévaloriser la « mauvaise » nation historico-culturelle ou ethnique, rejetée un peu vite vers le racisme (ou vers le « germanisme »). Mais les citoyens ne se nourrissent pas seulement d’abstractions et de principes, aussi nobles soient-ils. Alors qu’il s’agit, sur la question des identités collectives, de faire preuve d’esprit de finesse et de sens des nuances, les intellectuels français montrent une fois de plus qu’ils ont le goût des grosses catégories classificatoires entrant dans des oppositions manichéennes.

Ceci dit, dans ce domaine, je ne cache pas mes préférences. Elles vont à un nationalisme civique qui aurait retrouvé la mémoire et le sens de l’avenir par-delà l’enfermement « présentiste » et l’aveuglement par la soumission à « l’actualité ». Elles vont donc à un nationalisme civique qui imaginerait la nation à la fois comme héritage, destin commun et avenir voulu. On ne dédiabolise pas par décret le nationalisme. Mais on peut montrer que sa diabolisation empêche de le connaître dans la multiplicité de ses formes historiques et d’en comprendre le sens. Du nationalisme, on connaît les multiples figures historiques diversement valorisées (des mouvements de libération nationale aux dictatures nationalistes). Rien n’interdit de l’imaginer ou de le réinventer comme le principe d’une forme d’organisation politique acceptable, voire souhaitable, pour faire face, par exemple, aux forces uniformisantes ou aux effets destructeurs de la mondialisation, dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre d’une démocratie constitutionnelle et pluraliste.

PHILITT : Péguy serait-il un des représentants de ce « nationalisme civique » que vous décrivez tandis que Barrès et Maurras seraient les tenants d’un « nationalisme ethnique » ?

Pierre-André Taguieff : Péguy a ouvert la voie à une forme de « nationalisme civique » qui ne prône pas la tabula rasa, la rupture avec le passé, l’oubli volontaire des héritages. En quoi il engage à penser un nationalisme à la fois civique et historico-culturel, qui n’est nullement incompatible avec une vision universaliste, à condition de ne pas se laisser éblouir par les fausses lumières de l’universalisme abstrait et d’un cosmopolitisme sans âme. L’utopie de la table rase et la quête fanatique de l’émancipation totale ont donné naissance à un rejeton imprévu : l’hyper-individualisme égalitaire contemporain, qu’on reconnaît aux revendications sans limites de ses adeptes. Le nationalisme de Barrès (celui des années 1890) est plus ethnique, celui de Maurras plus historique. Mais ils sont l’un et l’autre pervertis par l’antisémitisme, qui constitue à lui seul une religion politique. Bernanos s’en est rendu compte et a pris clairement ses distances avec les tenants du nationalisme antijuif.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

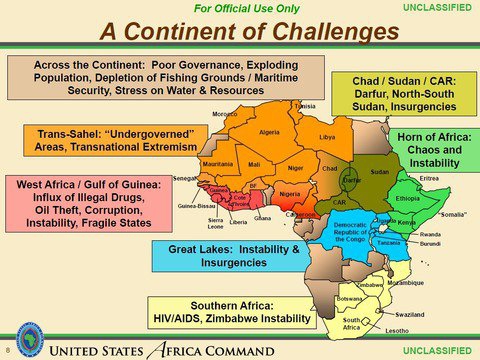

El principal rival de los países occidentales, sobre todo

El principal rival de los países occidentales, sobre todo