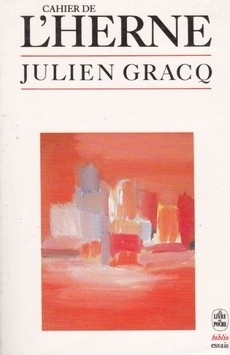

La barbarie vivifiante de Julien Gracq

par Fares Gillon

Ex: https://www.philitt.fr

[Cet article est initialement paru dans la revue PHILITT #5 consacrée à la barbarie]

Dans Le Rivage des Syrtes, Julien Gracq prend le contre-pied d’une conception exclusivement négative de la barbarie en la présentant comme un renouveau nécessaire à la revivification d’un vieil État somnolent.

Dans Le Rivage des Syrtes, Julien Gracq prend le contre-pied d’une conception exclusivement négative de la barbarie en la présentant comme un renouveau nécessaire à la revivification d’un vieil État somnolent.

Le Rivage des Syrtes met en scène une vieille cité fictive, Orsenna, qui jouit tranquillement de sa paix, dans la sérénité des cimetières. Autrefois, une guerre l’avait opposée à un monde de l’autre côté de la mer, le Farghestan, civilisation en forme de « mosaïque barbare où le raffinement extrême de l’Orient côtoie la sauvagerie des nomades ». Après quelques escarmouches, « les hostilités languirent et s’éteignirent d’elles-mêmes tout à fait ». Selon un accord tacite, toutes les relations furent coupées, la mer devint une frontière infranchissable, et chacun vécut de son côté comme si l’autre n’existait plus. Durant trois siècles, Orsenna s’est enfoncée dans sommeil sans heurts. Le jeune héros, Aldo, s’ennuie d’une vie de plaisirs mondains et se fait envoyer comme fonctionnaire à l’Amirauté, port censément militaire sur le rivage de la région des Syrtes, qui fait face à l’ennemi tricentenaire, invisible et inconnu. L’inactivité militaire a progressivement fait de l’Amirauté une « bizarre entreprise rentable, qui s’enorgueillissait devant les bureaux de la capitale de ses bénéfices plus que de ses faits d’armes », plus occupée de fermage que de conquêtes ou de défense. « On pouvait enregistrer le progrès de son engourdissement inquiétant, dans le reflux de la vie aventureuse et dans le sourd appel montant de la terre rassurante et limitée. »

La rumeur barbare

Aldo s’étonne de trouver l’Amirauté dans un « état de stagnation », d’« irrémédiable décadence » : « L’aspect habituel du port était celui du profond sommeil », dit-il déçu. Pourtant, il demeure sceptique face à la montée de rumeurs et de « bruits » persistants qui laissent deviner que quelque chose se prépare du côté du Farghestan. Il refuse de les créditer du moindre fond de vérité – alors même qu’il aspire confusément à la nouveauté qui s’annonce, alors même qu’il a précisément quitté Orsenna dans l’espoir de rompre la monotonie de l’existence d’un fils de bonne famille. Lorsque l’administration d’Orsenna l’engage à prendre ces « bruits » plus au sérieux, il est surpris que son scepticisme qu’il croyait de commande ne soit pas partagé en haut lieu ; il franchira pourtant le pas qui précipitera le bouleversement.

Orsenna est l’image même de l’État stable, depuis si longtemps habitué qu’il en a perdu toute vigueur. « Le rassurant de l’équilibre, c’est que rien ne bouge. Le vrai de l’équilibre, c’est qu’il suffit d’un souffle pour faire tout bouger », ainsi que le fait dire Gracq à Marino, le commandant de l’Amirauté, très attaché au maintien de cet équilibre, satisfait de l’existence sans surprise qu’il entraîne et inquiet du moindre changement. Mais à la tête d’Orsenna, un nouveau maître a l’ambition de secouer les choses : « Il y a trop longtemps qu’Orsenna n’a été remise dans les hasards. Il y a trop longtemps qu’Orsenna n’a été remise dans le jeu. » Devant un Aldo effaré, Danielo, l’homme fort de la Seigneurie d’Orsenna, expose sa volonté de sauver Orsenna contre elle-même, contre son « assoupissement sans âge », quitte à l’engager sur un chemin de mort et de destruction. « Quand un État a connu de trop de siècles, dit Danielo, la peau épaissie devient un mur, une grande muraille : alors les temps sont venus, alors il est temps que les trompettes sonnent, que les murs s’écroulent, que les siècles se consomment et que les cavaliers entrent par la brèche, les beaux cavaliers qui sentent l’herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d’ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent.

Orsenna est l’image même de l’État stable, depuis si longtemps habitué qu’il en a perdu toute vigueur. « Le rassurant de l’équilibre, c’est que rien ne bouge. Le vrai de l’équilibre, c’est qu’il suffit d’un souffle pour faire tout bouger », ainsi que le fait dire Gracq à Marino, le commandant de l’Amirauté, très attaché au maintien de cet équilibre, satisfait de l’existence sans surprise qu’il entraîne et inquiet du moindre changement. Mais à la tête d’Orsenna, un nouveau maître a l’ambition de secouer les choses : « Il y a trop longtemps qu’Orsenna n’a été remise dans les hasards. Il y a trop longtemps qu’Orsenna n’a été remise dans le jeu. » Devant un Aldo effaré, Danielo, l’homme fort de la Seigneurie d’Orsenna, expose sa volonté de sauver Orsenna contre elle-même, contre son « assoupissement sans âge », quitte à l’engager sur un chemin de mort et de destruction. « Quand un État a connu de trop de siècles, dit Danielo, la peau épaissie devient un mur, une grande muraille : alors les temps sont venus, alors il est temps que les trompettes sonnent, que les murs s’écroulent, que les siècles se consomment et que les cavaliers entrent par la brèche, les beaux cavaliers qui sentent l’herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d’ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent.

La sécurité contre la vie

La sécurité dans laquelle végète Orsenna, son assurance que rien ne changera, que les choses resteront toujours ce qu’elles sont, sont les signes de son déclin et de sa momification. Dans une société comme la nôtre où la sécurité est un argument électoral, il peut sembler surprenant que cette dernière soit comprise ici comme le signe de la mort ; c’est que nous confondons la conservation d’une vie individuelle, la bourgeoise « sécurité des biens et des personnes », avec la vie au sens fort. Mais « le monde n’est justifié qu’aux dépens éternels de sa sûreté » : quand on se mure contre les « hasards » et le « jeu », contre l’aiguillon de la vie, on conserve certes son corps et sa tranquillité d’esprit, mais c’est au même titre que les onguents conservent les cadavres. Or les cadavres n’ont aucun droit sur la vie, par définition. « Il y a plus urgent que la conservation d’une vie, si tant est qu’Orsenna vive encore. Il y a son salut. » Comme dans la parabole évangélique des talents, celui qui ne remet pas en jeu ce qu’il a reçu, celui qui ne risque rien, ne mérite rien. On ne peut faire fructifier quelque chose que l’on ne risque pas de perdre.

Au cœur du roman, le récit du lent éveil d’Orsenna face aux événements prend une dimension spirituelle lorsque Aldo assiste au sublime sermon d’une messe de Noël. C’est que Noël est la fête du « Roi qui apportait non la paix, mais l’épée », d’une lumière germant au cœur des ténèbres hivernales, de la naissance par excellence qui est le modèle de tout avènement : « Je vous apporte la nouvelle d’une ténébreuse naissance », clame le prêtre. Si le texte ne le dit pas explicitement, l’évocation de la Nativité vise bien les « invasions barbares » qui, du Farghestan, déferleront bientôt sur Orsenna, en ceci qu’elles ouvrent un nouveau cycle, une ère d’incertitude féconde : « En cette nuit d’attente et de tremblement, dit le prêtre, en cette nuit du monde la plus béante et la plus incertaine, je vous dénonce le Sommeil et je vous dénonce la Sécurité. »

La commémoration de la naissance du Christ est l’occasion de fustiger « la race de la porte close », « ceux qui tiennent que la terre a désormais son plein et sa suffisance », « les sentinelles de l’éternel Repos » prêtes à tout pour préserver le statu quo et sauvegarder ce qu’elles n’ont pas même acquis de leurs mains, mais dont elles n’ont fait qu’hériter. Or, comme l’écrit Ernst Jünger, ami de Gracq, dans Les Falaises de marbre, « l’héritage est la richesse des morts ». Et les morts s’opposent aux vivants, a fortiori aux naissances et à leur cortège de désagréments : « Il est des hommes pour qui c’est chose toujours mal venue que la naissance ; chose ruineuse et dérangeante, sang et cris, douleur et appauvrissement, un terrible remue-ménage – l’heure qu’on n’a point fixée, les projets qu’elle traverse, la fin du repos, les nuits blanches, toute une tornade de hasards autour d’une boîte minuscule. »

Et si la naissance doit apporter aussi la mort, si les têtes doivent fleurir au bout des piques, si l’ordre et la marche du monde doivent en être troublés, ainsi soit-il ! Car vient un moment où « tout vaut mieux que d’être ligoté vivant à un cadavre, tout soudain est préférable à se coller à cette chose condamnée qui sent la mort ». Outre que la naissance est « le Sens ». Quel sens ? Celui même de la vie.

[Vous pouvez vous procurer PHILITT #5 en cliquant sur ce lien.]

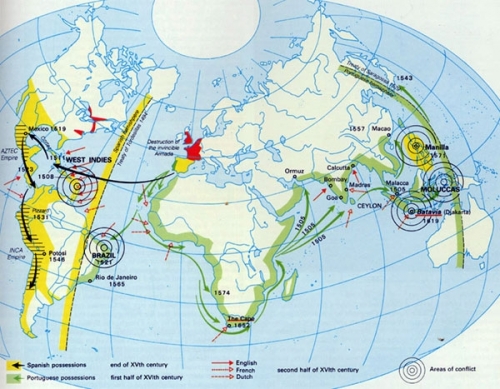

Maar het zijn protestanten in Noordwest-Europa die zich tot echte zeemachten ontwikkelen, doordat watergeuzen en piraten een primaire afhankelijkheid van de zee ontwikkelen. Het zullen uiteindelijk dan ook de Engelsen (en zij die als de Engelsen denken) zijn die de vrijgemaakte maritieme energieën beërven en het idee propageren dat de zee vrij is, dat de zee niemand toebehoort.Dat idee lijkt eerlijk genoeg, de zee is vrij dus van iedereen, niet waar? Maar als de open zee niemand toebehoort, geldt er uiteindelijk het recht van de sterkste. “De landoorlog heeft de tendens naar een open veldslag die beslissend is”, schrijft Schmitt. “In de zeeoorlog kan het natuurlijk ook tot een zeeslag komen, maar zijn kenmerkende middelen en methoden zijn beschieting en blokkade van vijandelijke kusten en confiscatie van vijandige en neutrale handelsschepen [..]. Het ligt in de aard van deze typerende middelen van de zeeoorlog, dat zij zich zowel tegen vechtenden als niet-vechtenden richten.”

Maar het zijn protestanten in Noordwest-Europa die zich tot echte zeemachten ontwikkelen, doordat watergeuzen en piraten een primaire afhankelijkheid van de zee ontwikkelen. Het zullen uiteindelijk dan ook de Engelsen (en zij die als de Engelsen denken) zijn die de vrijgemaakte maritieme energieën beërven en het idee propageren dat de zee vrij is, dat de zee niemand toebehoort.Dat idee lijkt eerlijk genoeg, de zee is vrij dus van iedereen, niet waar? Maar als de open zee niemand toebehoort, geldt er uiteindelijk het recht van de sterkste. “De landoorlog heeft de tendens naar een open veldslag die beslissend is”, schrijft Schmitt. “In de zeeoorlog kan het natuurlijk ook tot een zeeslag komen, maar zijn kenmerkende middelen en methoden zijn beschieting en blokkade van vijandelijke kusten en confiscatie van vijandige en neutrale handelsschepen [..]. Het ligt in de aard van deze typerende middelen van de zeeoorlog, dat zij zich zowel tegen vechtenden als niet-vechtenden richten.”

En éditorial, The Economist déclare que même si les guerres de ces 25 dernières années ont causé des millions de morts, une guerre entre Grandes Puissances n'était pas imaginable. Aujourd'hui du fait de changements à long terme dans les équilibres géopolitiques et parce que la domination militaire des Etats-Unis et de ses alliés est mise en défaut par la prolifération des nouvelles technologies, une troisième guerre mondiale est devenue plausible. Le monde, écrit-il, n'y est pas préparé.

En éditorial, The Economist déclare que même si les guerres de ces 25 dernières années ont causé des millions de morts, une guerre entre Grandes Puissances n'était pas imaginable. Aujourd'hui du fait de changements à long terme dans les équilibres géopolitiques et parce que la domination militaire des Etats-Unis et de ses alliés est mise en défaut par la prolifération des nouvelles technologies, une troisième guerre mondiale est devenue plausible. Le monde, écrit-il, n'y est pas préparé.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Ensuite, certains appliquent un verni (pseudo-)polythéiste à l’athéisme. Tel est le cas d’Alain de Benoist, notamment, à l’époque de son livre Comment peut-on être païen ? (3). Faisant fi de son athéisme, il faut tout de même saluer le « paganisme philosophique » professé dans cet ouvrage de qualité. En ce qui nous concerne, notre critique du livre d’Alain de Benoist demeure semblable à celle de l’auteur américain Collin Cleary (4) qui lui oppose un polythéisme théiste aux accents heideggériens.

Ensuite, certains appliquent un verni (pseudo-)polythéiste à l’athéisme. Tel est le cas d’Alain de Benoist, notamment, à l’époque de son livre Comment peut-on être païen ? (3). Faisant fi de son athéisme, il faut tout de même saluer le « paganisme philosophique » professé dans cet ouvrage de qualité. En ce qui nous concerne, notre critique du livre d’Alain de Benoist demeure semblable à celle de l’auteur américain Collin Cleary (4) qui lui oppose un polythéisme théiste aux accents heideggériens.  Le sujet que nous abordons constitue peut-être la racine principale de ce que l’on nomme paganisme : la relation de l’homme à sa terre, à la nature et au Kosmos; ces relations, ou plutôt interrelations, nous pourrions les réunir dans une seule expression, celle d’« écologie profonde » (ou « écologie intégrale »). Préoccupation majeure, l’écologie est malheureusement délaissée par de nombreuses personnes se réclamant de Droite au titre qu’elle serait de Gauche. Grave erreur ! La Gauche (extrême) a mis le grappin sur les questions environnementales, car la Droite radicale – sauf certains mouvements faisant exception comme feu le MAS ou, dans un registre plus « folklorique » dirons-nous, le Greenline Front – a abandonné ce thème qui fut le sien à l’origine. Heureusement vient de paraître aux éditions Akribeia un livre qui, nous espérons, remettra les pendules à l’heure, Piété pour le cosmos de l’Italien Giovanni Monastra et du Français Philippe Baillet.

Le sujet que nous abordons constitue peut-être la racine principale de ce que l’on nomme paganisme : la relation de l’homme à sa terre, à la nature et au Kosmos; ces relations, ou plutôt interrelations, nous pourrions les réunir dans une seule expression, celle d’« écologie profonde » (ou « écologie intégrale »). Préoccupation majeure, l’écologie est malheureusement délaissée par de nombreuses personnes se réclamant de Droite au titre qu’elle serait de Gauche. Grave erreur ! La Gauche (extrême) a mis le grappin sur les questions environnementales, car la Droite radicale – sauf certains mouvements faisant exception comme feu le MAS ou, dans un registre plus « folklorique » dirons-nous, le Greenline Front – a abandonné ce thème qui fut le sien à l’origine. Heureusement vient de paraître aux éditions Akribeia un livre qui, nous espérons, remettra les pendules à l’heure, Piété pour le cosmos de l’Italien Giovanni Monastra et du Français Philippe Baillet.  La première partie de l’ouvrage s’intitule « Les racines révolutionnaires-conservatrices de la pensée écologique », elle est l’œuvre de Giovanni Monastra. Celui-ci débute son exposé par un constat évident, à savoir la césure entre l’homme et la nature, séparation qui s’est d’autant plus accéléré à cause de la révolution scientifique et de la révolution industrielle. Cet état dichotomique procède de la dégradation cyclique, la relation entre l’homme et la nature n’a pas toujours été ainsi comme le rappelle l’auteur. Les sociétés traditionnelles connurent une relation empathique et holistique de la nature. « La première modalité, dominante par le passé et qui renaît de nos jours, consiste en une approche empathique et holistique, donc une approche qui perçoit et “ sent ” la réalité vivante comme un Tout au sein duquel les différentes parties, du niveau microscopique aux macrosystèmes en passant par celui où nous nous situons, ont certes leur autonomie (et cela vaut en premier lieu pour l’homme, dont la liberté est hors de question), mais où cette autonomie ne revient pas à nier les interrelations profondes qui existent entre les parties. Tout cela s’accorde avec la conception de la nature comme “ puissance ” créatrice et sacrée (pour les cultures prémodernes), force unitaire ordonnée et complexe, gouvernée par un équilibre délicat qu’il ne faut pas enfreindre, mais au contraire respecter, si bien qu’il importe de ne pas dépasser certaines “ limites ” (p. 11.). »

La première partie de l’ouvrage s’intitule « Les racines révolutionnaires-conservatrices de la pensée écologique », elle est l’œuvre de Giovanni Monastra. Celui-ci débute son exposé par un constat évident, à savoir la césure entre l’homme et la nature, séparation qui s’est d’autant plus accéléré à cause de la révolution scientifique et de la révolution industrielle. Cet état dichotomique procède de la dégradation cyclique, la relation entre l’homme et la nature n’a pas toujours été ainsi comme le rappelle l’auteur. Les sociétés traditionnelles connurent une relation empathique et holistique de la nature. « La première modalité, dominante par le passé et qui renaît de nos jours, consiste en une approche empathique et holistique, donc une approche qui perçoit et “ sent ” la réalité vivante comme un Tout au sein duquel les différentes parties, du niveau microscopique aux macrosystèmes en passant par celui où nous nous situons, ont certes leur autonomie (et cela vaut en premier lieu pour l’homme, dont la liberté est hors de question), mais où cette autonomie ne revient pas à nier les interrelations profondes qui existent entre les parties. Tout cela s’accorde avec la conception de la nature comme “ puissance ” créatrice et sacrée (pour les cultures prémodernes), force unitaire ordonnée et complexe, gouvernée par un équilibre délicat qu’il ne faut pas enfreindre, mais au contraire respecter, si bien qu’il importe de ne pas dépasser certaines “ limites ” (p. 11.). » Avant d’évoquer plusieurs précurseurs de l’écologie, et d’autres défenseurs de la nature, Giovanni Monastra se devait de mentionner le rapport entre la Gauche et les mouvements de préservation de la nature de manière générale. De nos jours, les partis écologistes sont souvent synonyme de partis d’extrême gauche, à tel point qu’un politicien comme Jean-Marie Le Pen les qualifiait de « pastèques » puisque vert à l’extérieur et rouge à l’intérieur, cette couleur désignant, bien entendu, leur véritable couleur politique. Assimiler l’écologie et la Gauche est « une énorme tromperie, qui a malheureusement pu s’appuyer aussi sur la façon de penser et le comportement concret […] d’une large faction des milieux de “ droite ” européens (p. 18) ». Pourtant, quelle soit marxiste ou pas, la Gauche ne fut pas toujours l’amie de l’écologie. « Elle a toujours exalté les vertus émancipatrices du progrès matériel sous toutes ses formes, au point de se faire la championne la plus stupide de l’industrialisme le plus exacerbé, à l’origine de toutes les pollutions. Le marxisme, lui, a toujours été intrinsèquement hostile aux perspectives écologistes. […] Selon Marx, la nature doit être “ humanisée” à travers la science afin de transformer la valeur intrinsèque du milieu en valeur d’usage pour l’homme (p. 19). »

Avant d’évoquer plusieurs précurseurs de l’écologie, et d’autres défenseurs de la nature, Giovanni Monastra se devait de mentionner le rapport entre la Gauche et les mouvements de préservation de la nature de manière générale. De nos jours, les partis écologistes sont souvent synonyme de partis d’extrême gauche, à tel point qu’un politicien comme Jean-Marie Le Pen les qualifiait de « pastèques » puisque vert à l’extérieur et rouge à l’intérieur, cette couleur désignant, bien entendu, leur véritable couleur politique. Assimiler l’écologie et la Gauche est « une énorme tromperie, qui a malheureusement pu s’appuyer aussi sur la façon de penser et le comportement concret […] d’une large faction des milieux de “ droite ” européens (p. 18) ». Pourtant, quelle soit marxiste ou pas, la Gauche ne fut pas toujours l’amie de l’écologie. « Elle a toujours exalté les vertus émancipatrices du progrès matériel sous toutes ses formes, au point de se faire la championne la plus stupide de l’industrialisme le plus exacerbé, à l’origine de toutes les pollutions. Le marxisme, lui, a toujours été intrinsèquement hostile aux perspectives écologistes. […] Selon Marx, la nature doit être “ humanisée” à travers la science afin de transformer la valeur intrinsèque du milieu en valeur d’usage pour l’homme (p. 19). » Giovanni Monastra va donc ensuite énumérer, en les présentant eux et leur idées, différents penseurs écologistes ou proche de la nature. Citons Ernst Haeckel, Ernst Moritz Arndt, Wilhelm Heinrich von Riehl, l’écrivain norvégien Knut Hamsun, les frères Friedrich Georg et Ernst Jünger, Oswald Spengler – qui dénonça « la domination de la technique [qui] nourrit la toute-puissance de l’économie et la diffusion cancérigène du marché, tout en s’en nourrissant elle-même (p. 46) » – Konrad Lorenz, Alexis Carrel, Ortega y Gasset, Julius Evola, René Guénon, etc. Parmi tous ces brillants penseurs, Giovanni Monastra s’intéresse particulièrement à un personnage regrettablement méconnu en France : Ludwig Klages (photo).

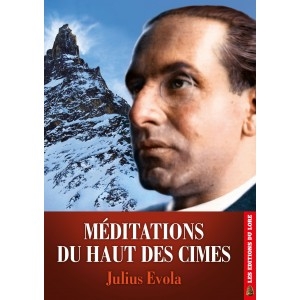

Giovanni Monastra va donc ensuite énumérer, en les présentant eux et leur idées, différents penseurs écologistes ou proche de la nature. Citons Ernst Haeckel, Ernst Moritz Arndt, Wilhelm Heinrich von Riehl, l’écrivain norvégien Knut Hamsun, les frères Friedrich Georg et Ernst Jünger, Oswald Spengler – qui dénonça « la domination de la technique [qui] nourrit la toute-puissance de l’économie et la diffusion cancérigène du marché, tout en s’en nourrissant elle-même (p. 46) » – Konrad Lorenz, Alexis Carrel, Ortega y Gasset, Julius Evola, René Guénon, etc. Parmi tous ces brillants penseurs, Giovanni Monastra s’intéresse particulièrement à un personnage regrettablement méconnu en France : Ludwig Klages (photo).  Giovanni Monastra, se réclamant de l’immense œuvre de Julius Evola, met brièvement en lumière la pensées du philosophe italien concernant la nature ou plutôt sa vision de la nature, bien qu’elle ne représente pas un sujet à part entière dans son œuvre. Notons qu’Evola critiquait tout mouvements de « retour à la nature » qu’il identifiait à une réponse catagogique à un vide existentiel, les deux émanant d’une société « crépusculaire et décomposée ». Evola connaissait bien l’un des aspects de la nature, celui qui défie les hommes et les pousse à se surpasser, quitte à y laisser la vie. Alpiniste chevronné sa vision de la nature ne se targue d’aucun matérialisme, ni d’aucun sentimentalisme, Giovanni Monastra cite le philosophe. Il « s’agit donc de rendre à la nature – à l’espace, aux choses, au paysage – ce caractère lointain et étranger à l’homme qui était couvert à l’époque de l’individualisme, quand l’homme projetait dans la réalité, pour se la rendre proche, ses sentiments, ses passions, ses petits élans lyriques. Il s’agit de redécouvrir le langage de l’inanimé […]. C’est de cette façon que la nature peut parler à la transcendance (p. 60) ».

Giovanni Monastra, se réclamant de l’immense œuvre de Julius Evola, met brièvement en lumière la pensées du philosophe italien concernant la nature ou plutôt sa vision de la nature, bien qu’elle ne représente pas un sujet à part entière dans son œuvre. Notons qu’Evola critiquait tout mouvements de « retour à la nature » qu’il identifiait à une réponse catagogique à un vide existentiel, les deux émanant d’une société « crépusculaire et décomposée ». Evola connaissait bien l’un des aspects de la nature, celui qui défie les hommes et les pousse à se surpasser, quitte à y laisser la vie. Alpiniste chevronné sa vision de la nature ne se targue d’aucun matérialisme, ni d’aucun sentimentalisme, Giovanni Monastra cite le philosophe. Il « s’agit donc de rendre à la nature – à l’espace, aux choses, au paysage – ce caractère lointain et étranger à l’homme qui était couvert à l’époque de l’individualisme, quand l’homme projetait dans la réalité, pour se la rendre proche, ses sentiments, ses passions, ses petits élans lyriques. Il s’agit de redécouvrir le langage de l’inanimé […]. C’est de cette façon que la nature peut parler à la transcendance (p. 60) ».

Philippe Baillet débute son étude avec la notion de conservatisme. Le dictionnaire Larousse propose la définition suivante : « Attitude ou tendance de quelqu’un, d’un groupe ou d’une société, définie par le refus du changement et la référence sécurisante à des valeurs ou des structures immuables (1). » Un brin réducteur tout de même que cette définition. Nonobstant les a priori partisans sur le conservatisme, le bon sens voudrait que sa définition première corresponde au maintien et à la préservation de ce qui est bien pour une société ou une nation. Ainsi préserver, conserver la nature intacte n’est-il pas, au-delà de la nécessité vitale, une question politique de bien commun ?

Philippe Baillet débute son étude avec la notion de conservatisme. Le dictionnaire Larousse propose la définition suivante : « Attitude ou tendance de quelqu’un, d’un groupe ou d’une société, définie par le refus du changement et la référence sécurisante à des valeurs ou des structures immuables (1). » Un brin réducteur tout de même que cette définition. Nonobstant les a priori partisans sur le conservatisme, le bon sens voudrait que sa définition première corresponde au maintien et à la préservation de ce qui est bien pour une société ou une nation. Ainsi préserver, conserver la nature intacte n’est-il pas, au-delà de la nécessité vitale, une question politique de bien commun ?

Dans Le Rivage des Syrtes, Julien Gracq prend le contre-pied d’une conception exclusivement négative de la barbarie en la présentant comme un renouveau nécessaire à la revivification d’un vieil État somnolent.

Dans Le Rivage des Syrtes, Julien Gracq prend le contre-pied d’une conception exclusivement négative de la barbarie en la présentant comme un renouveau nécessaire à la revivification d’un vieil État somnolent.  Orsenna est l’image même de l’État stable, depuis si longtemps habitué qu’il en a perdu toute vigueur. « Le rassurant de l’équilibre, c’est que rien ne bouge. Le vrai de l’équilibre, c’est qu’il suffit d’un souffle pour faire tout bouger », ainsi que le fait dire Gracq à Marino, le commandant de l’Amirauté, très attaché au maintien de cet équilibre, satisfait de l’existence sans surprise qu’il entraîne et inquiet du moindre changement. Mais à la tête d’Orsenna, un nouveau maître a l’ambition de secouer les choses : « Il y a trop longtemps qu’Orsenna n’a été remise dans les hasards. Il y a trop longtemps qu’Orsenna n’a été remise dans le jeu. » Devant un Aldo effaré, Danielo, l’homme fort de la Seigneurie d’Orsenna, expose sa volonté de sauver Orsenna contre elle-même, contre son « assoupissement sans âge », quitte à l’engager sur un chemin de mort et de destruction. « Quand un État a connu de trop de siècles, dit Danielo, la peau épaissie devient un mur, une grande muraille : alors les temps sont venus, alors il est temps que les trompettes sonnent, que les murs s’écroulent, que les siècles se consomment et que les cavaliers entrent par la brèche, les beaux cavaliers qui sentent l’herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d’ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent.

Orsenna est l’image même de l’État stable, depuis si longtemps habitué qu’il en a perdu toute vigueur. « Le rassurant de l’équilibre, c’est que rien ne bouge. Le vrai de l’équilibre, c’est qu’il suffit d’un souffle pour faire tout bouger », ainsi que le fait dire Gracq à Marino, le commandant de l’Amirauté, très attaché au maintien de cet équilibre, satisfait de l’existence sans surprise qu’il entraîne et inquiet du moindre changement. Mais à la tête d’Orsenna, un nouveau maître a l’ambition de secouer les choses : « Il y a trop longtemps qu’Orsenna n’a été remise dans les hasards. Il y a trop longtemps qu’Orsenna n’a été remise dans le jeu. » Devant un Aldo effaré, Danielo, l’homme fort de la Seigneurie d’Orsenna, expose sa volonté de sauver Orsenna contre elle-même, contre son « assoupissement sans âge », quitte à l’engager sur un chemin de mort et de destruction. « Quand un État a connu de trop de siècles, dit Danielo, la peau épaissie devient un mur, une grande muraille : alors les temps sont venus, alors il est temps que les trompettes sonnent, que les murs s’écroulent, que les siècles se consomment et que les cavaliers entrent par la brèche, les beaux cavaliers qui sentent l’herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d’ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent.