dimanche, 22 décembre 2019

Nouvelles routes de la soie, « La ceinture et la route »

Nouvelles routes de la soie, « La ceinture et la route »

- - hautement désirable (la vogue de la soie perturbe l’économie romaine dès avant l’ère chrétienne),

- - lié au secret (dans la mesure où les acheteurs finaux ne savent ni comment elle est fabriquée, ni comment atteindre directement le pays d’origine)

- - et dont l’exportation a été décidée- par l’Empire dans une stratégie de souveraineté.

Dans l’imaginaire, la Chine devient le pays des Sères (de la soie), mais l’itinéraire (par des pistes caravanières avec de rares abris ou par mer, de port en port et de cale en cale) est long, fractionné et aléatoire et l’information authentique se perd souvent en chemin. Ou laisse place à des légendes.

Ces relations sont marquées pendant des siècles par une quasi ignorance (les choses circulent mieux que les connaissances), mais aussi par un rapport culturel ambigu. Ainsi, au fil des siècles, l’Europe s’étonnera à la fois de l’inventivité technologique de l’Empire, du fait que la maîtrise de techniques (comme l’imprimerie, la poudre ou la boussole) ne produisent pas les mêmes effets et ne débouchent pas sur l’équivalent de la Renaissance ou des grandes explorations. Ou encore de la faculté que possède l’Empire de se fermer brusquement au monde en dépit de sa capacité de l’explorer (comme après l’expédition de Zeng-He en 1433).

Ces trois questions que les Européens se sont posées pendant des siècles - technicité, territorialité et autorité: Comment ? D’où ou par où ? Et selon quelle norme ? - reviennent sous des formes très contemporaines. Comme celle d’une «ceinture économique de la route de la soie» («Silk Road Economic Belt», devenue la «Belt and Road Initiative», BRI).

Le projet des nouvelles routes de la soie vise à développer les infrastructures physiques (des routes, des rails, des tuyaux, des ports, etc.), retraçant et prolongeant les routes maritimes et terrestres séculaires des marchandises. Il nous interroge à neuf sur le rapport entre circulation des choses et des informations, mais aussi sur la relation de l’État avec l’économie. Nous parlons ici de la capacité qu’a Pékin de conserver à la fois ses frontières et de se projeter dans un temps long.

Lancé à un rythme étonnant après un discours de Xi Jinping en 2013, mais se projetant sur plusieurs décennies, le projet bientôt inscrit dans la constitution du parti prend valeur de proclamation solenelle d’une ère d’ouverture et d’accélération. Les moyens suivent : l’adjectif qui revient le plus souvent est celui de « pharaonique » pour désigner des budgets de milliards par an.

Évidemment c’est le caractère unidirectionnel de cette circulation (produits manufacturés, capitaux, transferts monétaires, entreprises mobilisées) qui fait problème. Il suscite une crainte du déséquilibre en termes de puissance et d’influence. D’où des réticences, notamment d’E. Macron, face à une « nouvelle hégémonie ». L’Europe se partage plutôt sur un axe Nord/Sud face au projet des Nouvelles Routes, tandis que s’affirme une contre stratégie américaine, puissance maritime s’inquiétant d’une puissance continentale qui la concurrence au-delà de ce qui était imaginable.

On mesurera aussi en cette occasion comment le politique peut utiliser l’obstacle des normes, l’argument de sécurité et confidentialité, les impératifs écologiques, etc., pour contrôler une montée en puissance politique et économique à la fois.

Vue de l’ouest ou vues de l’est, ces routes témoignent que nous nous sommes trop vite crus libérés des contraintes de la matérialité (l’économie ce sont d’abord des choses qui circulent et qui demandent des voies et des vecteurs) mais nous avons aussi cru trop tôt qu’un modèle technoéconomique unique s’imposait sans que les Nations puissent faire autre chose qu’accélérer ou retarder l’inévitable.

Parallèlement, la façon dont la Chine est devenue une cyberpuissance fut une autre surprise historique. La numérisation du pays montre aussi comment l’État peut

- favoriser l’émergence d’équivalents des GAFAM, mais sans leur accorder d’autonomie géopolitique,

- se protéger des influences extérieures, notamment derrière sa « grande muraille de feu » (un dispositif logiciel qui lui permet de s’isoler comme un Intranet mais à l’échelle de la première population du monde),

- redéfinir les règles de la cyberstratégie internationale, etc.

Le tout concrétise la maîtrise chinoise dans les trois couches du cyberespace, physique (serveurs, câbles, stockage), logique ou logicielle (non dépendance des algorithmes, normes et plateformes made in USA) et enfin sémantique (au sens du contenu des messages accessibles à sa population).

Sans compter le démenti apporté à la thèse qui prédisait que l’Internet menait irréversiblement, sinon vers un cyberespace émancipé du politique, du moins vers l’adoption d’un régime à l’occidentale ou de ses valeurs culturelles. La Chine n’a pas imité le modèle « californien» cher à la Silicon Valley, ni son type de start-up et son mode de conquête des marchés. En cherchant l’explication technique d’un rattrapage surprenant, mais avec d’autres codes, on constate une adaptation culturelle du capitalisme chinois high tech, des rapports étroits avec l’autorité politique, l’exploitation des effets d’échelle (notamment du plus grand gisement de données potentiel de la planète), l’évolution culturelle de la population, l’hyperréactivité au programme étatique d’innovation systématique, l’intégration des services numériques aux modes de vie...

Là aussi se pose la question des supports et infrastructures. Ainsi dans le domaine de la 5G où l’avance de Huawei suscite des réactions à l’énormité de ses investissements en recherche et à ses ambitions. Mais aussi à des soupçons de cyberespionnage. On voit ainsi la Chine protéger à la fois sa « muraille » (en conservant ses données, en se préservant du pouvoir des GAFAM, en contrôlant les contenus) et exporter ses matériels et réseaux. Toujours le va-et-vient entre la connaissance numérique (des données qui peuvent être dérobées ou protégées, des inventions qui peuvent être reproduites) et le support ou le dispositif physique.

D’où les tenttives d’exclusion de leurs marchés de pays se réclamant pourtant du libéralisme : le politique (USA, Australie, Allemagne) redevient interventionnistes lorsqu’il s’agit de protéger son économie d’une influence qui passerait aussi par les infrastructures numériques. Voir l’obligation faite aux appareils Huawei de se passer de la technologie Android Google. La perspective que les écosystèmes numériques puissent littéralement divorcer et se séparer, chose impensable il y a trois ans, s’impose.

Sans doute en réponse, en Chine, une directive gouvernementale dite « 3-5-2 » joue l’autarcie technologique à long terme : elle exige le remplacement des matériels et logiciels informatiques dans l’administration. Ce qui représente un marché gigantesque. Dans le contexte de ce que l’on a surnommé la balkanisation d’Internet, il faut renoncer à la notion que la technologie est sans frontières et le politique impuissant.

La Chine dans le cadre d’un plan « Made in China 2025 » prévoit de relancer largement l’industrie par des investissements publics dans la recherche et de s’émanciper de plus en plus de la technologie étrangère. Mais aussi d’être un grand pays maritime, en pointe dans l’espace, grand exportateur, etc. Cela fait le lien avec sa défense par une éventuelle « guerre des intelligences » qui exploiterait militairement les technologies sophistiquées émergentes (dans le prolongement de la « guerre hors limites » théorisée dès les années 90). Mais en même temps la coopération civilo-militaire, public-privé,central-régional contribue à l’objectif de faire de la Chine un pays qui investit énormément dans la recherche de pointe...

Enfin, l’Intelligence Artificielle (nous aurions aussi bien pu parler de l’espace, des drones, des robots, des objets connectés etc., tout étant lié) est un domaine où s’est engagée une autre course Chine / USA. Il révèle aussi le rapport entre ambition géopolitique et technologie. Suivant la version la plus souvent rapportée, après la défaire du plus grand maître de Go face à un algorithme en 2016, la Chine aurait décidé d’emporter la compétition plus générale pour l’IA.Et notamment dans le domaine de l’IA dite perceptive (qui reconnaît des visages, des mots, un environnement) ou de son intégration aux usages quotidiens.

Là encore il y a des explications à chercher dans le pragmatisme, dans l’échelle de la mutation, dans l’acceptation de la population, dans les interactions entre le pouvoir politique et l’économie...

Tout ceci confère un avantage, si l’on admet qu’à ce stade, les deux principales fonctions de l’IA sont d’imiter ou de remplacer le comportement humain (par un calcul plus complet et des instructions plus adaptées) mais aussi d’anticiper ledit comportement et les interactions avec l’environnement pour une meilleure gestion de notre activité. Éventuellement couplée à des objets connectés ou dispositifs, l’IA devient capable non seulement de présenter la meilleure solution en fonction des règles préétablies, mais aussi de s’adapter à chaque situation et de la modifier.

Là encore, l’IA chinoise est partie tard, mais aussi sans avoir connu les « hivers », les phases de blocage de la recherche (et son financement) depuis les années 50. Elle ambitionne de devenir la première au monde à l’horizon de quelques décennies.

Ce processus repose sur la synergie entre l’autorité politique et les milieux économiques et universitaires, sur l’échelle de la population qui permet l’exploitation de toute innovation mais aussi sur le contrôle de la population. Ainsi le système dit de crédit social, basé sur l’omniprésence des systèmes de surveillance. En attendant en 2020 le crédit social « corporate » pour les entreprises.

Le hardware et le soft, la route et la muraille, le numérique et le tangible, la souveraineté et le négoce, la copie et l’invention... tout nous semble reposer sur des équilibres et des contrôles, dont rien ne garantit d’ailleurs qu’ils dureront éternellement. Ni qu’ils soient adaptables chez nous ou que de soit souhaitable. Mais qui enseignent au moins aux Européens que l’absence de volontarisme politique et la confiance dans les mécanismes technoéconomiques étaient des erreurs.

11:27 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : routes de la soie, chine, europe, affaires européennes, affaires asiatiques, eurasie, eurasisme, françois-bernard huyghe, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Géopolitique européenne et accès aux métaux rares

Géopolitique européenne et accès aux métaux rares

L'Europe ne contrôle pas son approvisionnement en matières premières stratégiques, qui dépend d'un petit nombre d'acteurs étrangers

Prenons quelques exemples :

l'antimoine,

l'application majeure de l'antimoine , c''est un retardateur de flamme, on va le retrouver dans des tissus , tissus d'ameublement, tissus dans les voitures, tissus dans les transports. La Chine a la plus grande réserve d'antimoine, donc contrôler les risque d'approvisionnement, en prix , en quantité et le recyclage est quasiment impossible. On n'a même pas le début d'une démarche de recherches sur les retardateurs de flamme pour trouver un substitut à l'antimoine.

Le gallium et le germanium,

Le gallium est utilisé en microélectronique, en télécommunication, et on l'utilise également pour faire les diodes électroluminescentes. Les ampoules à basse consommation du futur, sont à base de diodes électroluminesentes, donc à base de gallium. Il y en a beaucoup en Chine, 75 %,des réserves mondiales , un peu en Russie et en Afrique du Sud. Il n'est pas possible de le recycler.

Le germanium est utilisé dans les fibres optiques ,destinées aux signaux en télécommunications et en informations.. 71 % des réserves sont situées en Chine.

L'indium. (sous produit de la production de plomb et de zinc.)

Tous les écrans plats ont une couche d'un oxyde mixte, d'indium et d'étain, qui s'appelle ITO, à la fois conducteur, et surtout, transparent.

L'indium aujourd'hui est utilisé pour les écrans plats, les diodes électroluminescentes, les brasures , les pare-brise des voitures , certaines cellules photovoltaiques. Il y a beaucoup de recherches sur des substituts, pour trouver des oxydes conducteurs et transparents, mais ceci sans résultats notoires. On en trouve beaucoup en Chine , un peu en Belgique.

le selenium

Il est utilisé dans les diodes électroluminescentes, notamment pour du stockage de données dans des disques blu-ray, et du photovoltaïque. On en trouve en Europe , en Allemagne, en Italie et en Tchéquie;

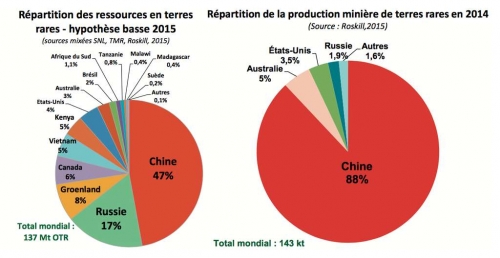

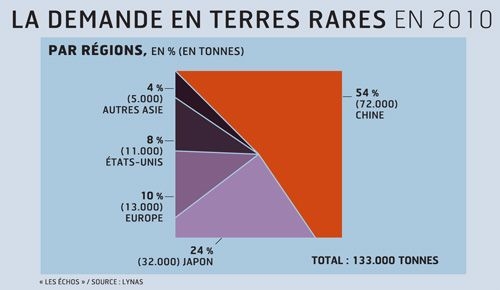

Les terres rares.

Celles-ci sont fondamentales en terme de magnétisme, en terme d'interaction avec la lumière. Elles servent notamment dans le secteur des aimants permanents ayant comme but des économies d'énergie avec des diodes électroluminescentes, éoliennes, voitures électriques, piles à combustible et supraconducteurs. la Chine détient 97 % de la production mondiale.

L'Europe est dépendante de la Chine pour tous ces domaines. Dans ces conditions comment se préparer au mieux aux défis de la prochaine révolution industrielle ?

11:17 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politiue internationale, terres rares, europe, affaires européennes, économie, minerais |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

RIP: Vladimir Bukovsky, the Defiant

RIP: Vladimir Bukovsky, the Defiant

One of the first things famous Soviet dissident Vladimir Bukovsky (1942–2019) told me about himself was that his roots were Polish. After the crushing of the Kościuszko Insurrection of 1794, his ancestor, Pan Bukowski, was taken prisoner by the Muscovites and shipped off to Siberia. This was a harsh introduction to Russian living for the family. Vladimir would continue into the footsteps of his forefathers.

Vladimir was born in the matrix of the Soviet Union, but as a teenager, he self-liberated. At 14, he heard about communist leader Nikita Khrushchev's secret speech blaming Stalin for slaughtering millions. Soon after, he rooted for the Hungarian freedom fighters in 1956. He started asking questions. He challenged the system. Upon his first arrest in 1959, the youngster refused to become a snitch for the Soviet secret police. And the KGB judged him, partly with rigid annoyance and partly with grudging admiration, unfit for recruitment.

In 1963, Vladimir was arrested, tried, and sentenced to two years for anti-Soviet agitation. They locked him up in a psychiatric ward (psikhushka), where he was "diagnosed" with "symptomless schizophrenia." According to Soviet "science," anyone opposing communism had to be a schizophrenic, even when he did not display any symptoms. He was medicated forcibly. Bukovsky told me that the trick was to learn how to regurgitate the psychotropic drugs so the hospital wardens and nurses would not notice.

After getting out in 1965, the intrepid dissident plunged right back into anti-communist activities. He co-organized a demonstration and a petition drive in solidarity with other Soviet dissidents. For this he was rearrested and thrown back into the red looney bin. Now things turned tougher. The KGB wanted to turn their prisoner into a vegetable. Forcible administration of drugs and their doses increased. Luckily, the regurgitation trick continued to serve the dissident. Vladimir endured half a year of this but was unexpectedly released after half a year in mid-1966.

Six months later, Bukovsky joined a demonstration in defense of other nonviolent protesters who were on trial or under lock and key, only to be seized himself and tried for violating a ban on public protest. In his defense, he invoked Soviet law, which Soviet judges and secret policemen were apparently violating. Because Vladimir refused to express remorse for demonstrating, he was sent to the Gulag — a penal colony with a forced labor regime in Bor in the Voronezh region. His sentence was three years. He got out in 1970.

Drawing on his experiences in the Gulag and, in particular, in psychiatric wards, the dissident began compiling a record of the Soviet abuse of psychiatry. To add insult to injury, he discovered that some of the communist psychiatrists who worked hand in glove with the KGB were treated cordially in the West and even invited to scholarly conferences at some of the leading institutions. The work of the medical monsters who facilitated the torture of political prisoners was treated seriously by some in the West. Bukovsky resolved to expose it. He managed to get his report smuggled out to the West.

Consequently, a veritable storm broke out among French, British, and other psychiatrists, some of whom demanded transparency from their Soviet colleagues and believed the dissident accounts of abuse. For this Vladimir found himself under pre-trial detention in isolation and almost a year later received a sentence of 12 years for "slandering Soviet science." While serving his sentence, he secretly co-authored a manual on how to beat the Soviet system of interrogation to avoid being accused of insanity. The manual eventually found its way to the West, where it was widely disseminated.

Bukovsky became a cause célèbre. The KGB was livid. In 1976, at the height of détente, the Kremlin decided to further burnish its "liberal" credentials. Thus, Moscow agreed to swap the perky freedom-fighter for the head of the communist party of Chile, Luis Corvalán, who was incarcerated following a successful military coup to thwart a red revolution in that country. Compliments of General Augusto Pinochet, Vladimir was thrown out of the USSR and landed in the West.

He settled in England, where he successfully pursued a degree in biology at Cambridge University, where he settled permanently. Further, he trained as a neuropsychologist and continued his career as a writer and a human rights campaigner. He published prodigiously. Vladimir exposed communist crimes globally as well as Western naïveté regarding the Soviet Union. He joined numerous initiatives championing freedom. Among others, Bukovsky animated the American Foundation for Resistance International, which aspired to coordinate all anti-communist activities by the captive people in all countries afflicted by Marxism-Leninism. At the height of Gorbymania in the West, Vladimir and his associates dared to question the sincerity of secretary general of the Communist Party of the USSR Mikhail Gorbachev. They pointed out quite correctly that the Soviet leader wanted to save communism, not to destroy it.

In 1992, at the invitation of Russia's president, Boris Yeltsin, Bukovsky returned to Moscow. The Kremlin solicited his assistance in putting together evidence for the public trial of the Communist Party for its crimes. Yeltsin eventually scrapped the idea, but not before Bukovsky was able to copy over a million pages of secret documents from Stalin's archives. While Vladimir scanned away right in front of their noses, the KGB guardians of the documentary treasure trove had no idea what either a scanner or a laptop was, so, while watching him curiously, they never interrupted him. Later, to his own great surprise, the former dissident was permitted to fly out of Moscow undisturbed with his computer full of archival goodies.

In 1995, Bukovsky's magnum opus, Judgment in Moscow, emerged from this research trip. Published in several languages, sadly, it had to wait nearly 25 years for an English translation and publication. Because we failed to smash communism after it tripped, he warned us about the resurgence of post-communism and its threat of metastasizing in the West in the form of political correctness and socialist étatism. Vladimir further cautioned everyone about the European integration and its totalitarian potential. He was always full of unorthodox ideas. Arguably the most shocking to us was his opinion about the Muscovite state and its successors. Bukovsky told Dr. Sommer explicitly: "It is not my fault that I was born in the Soviet Union. Why should I harbor any sentiment to that entity? And Russia was a logical way to the USSR, even if many fabulous people lived there. ... Therefore, as long as Russia does not fall apart into several entities, it will remain dangerous. A divided Russia is in the interest of the world, just as a united central Europe is in the interest of the world. ... This is not a question of nationalism and resentment, but of physics and balance. Big and demoralized Russia will always harm her smaller neighbors. Only its dividing and balancing can eliminate the danger, although not completely because Russia is a universe of slavery."

At the end, Vladimir had the last laugh: he was buried a hundred yards away from the grave of Karl Marx at Highgate Cemetery in London. Non-conformist, defiant, and free, Vladimir Bukovsky, RIP.

00:10 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dissidence soviétique, urss, union soviétique, vladimir boukovski, lettres, lettres russes, littérature, littérature russe, russie, communisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook