jeudi, 02 novembre 2023

Guerres géographiques

Guerres géographiques

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/guerre-geografiche/

Il existe une étrange façon de penser les guerres. Et, à y regarder de plus près, de les mener. Car la culture, ou plus simplement l'information, lorsqu'elle est propagée, devient une arme. Et une arme extrêmement redoutable.

Et l'une des manières de combattre les guerres, est d'user d'une arme très spécifique, celle de la géographie. Plus précisément, ce sont les cartes, qui ne représentent pas, comme on le croit généralement, la réalité objective. Mais plutôt une interprétation de celle-ci, souvent falsifiée, toujours sectaire.

Nul besoin d'inventer des cartes imaginaires de contrées fantastiques. Il suffit de prendre la cartographie d'un territoire, et de la lire d'un point de vue particulier. Les montagnes, les lacs, les mers et les plaines restent ce qu'ils sont. Mais leur signification change. Enormément.

Car les cartes sont, par essence, des récits, des narratifs. Des récits d'histoire ou des histoires. D'où les mythes. Et dans les guerres, les conflits opposent souvent des "mythologies" différentes et antithétiques.

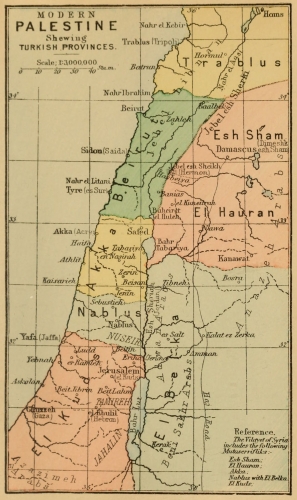

Prenez l'affrontement entre Israéliens et Palestiniens. Il s'agit d'un conflit historique et assez ancien. Si ce n'est pas tout à fait ancien.

Tous ceux qui, de bonne ou de mauvaise foi, invoquent une solution pacifique et pacificatrice, ne font qu'évoquer la formule "Deux peuples, deux États".

Une formule, disons-le sans hésiter, banale et répétitive. Et vide de contenu. Totalement vide.

Que signifie "deux États" ? Un État est fondé sur un espace géographique précis. Déterminé, et délimité, par des frontières. L'État ne peut exister sans son propre territoire. Où c'est la Terre qui détermine l'espace du droit. Le Nòmos de la Terre conditionne et circonscrit le Nòmos, la loi de l'homme.

Mais là, il n'y a pas deux Terres. Divisées et distinctes par des frontières historiques clairement identifiables. Il suffit de regarder la carte.

Et vous verrez comment la Palestine, ou plutôt l'État palestinien, est une construction artificielle. Un résultat. Avec la Cisjordanie au détriment de la Jordanie, qui a historiquement régné sur ces terres. Et la fameuse bande de Gaza. Une enclave surpeuplée. Économiquement non autonome dans tous les domaines. Séparée du reste de la Palestine par Israël.

Il était inévitable que ce qui s'est passé depuis 2005 se produise. Que Gaza devienne autre chose que le reste de l'hypothétique État palestinien. Les exemples historiques d'entités étatiques territorialement séparées auraient dû nous mettre la puce à l'oreille. Sans remonter au Corridor de Dantzig, déclencheur de la Seconde Guerre mondiale, pensez au Pakistan et à ce qui est devenu le Bangladesh. Avec une épreuve sanglante, même si nous voulions l'oublier.

Gaza, séparée de la Cisjordanie, est tombée aux mains du Hamas. Elle est devenue la base opérationnelle non pas d'un État, mais d'une organisation poursuivant d'autres objectifs. D'abord l'hégémonie sur la Cisjordanie palestinienne. Et, à partir de là, contrôler l'ensemble de la Jordanie. En construisant un nouvel État islamiste aux dépens des pays arabes, plutôt que de l'ennemi déclaré, Israël.

L'hypothèse de déplacer les habitants de Gaza vers le Sinaï, avec des coûts humains apocalyptiques, ne résoudrait pas le problème. Elle ne ferait que générer le chaos en Égypte. En insérant une enclave incontrôlable dans sa région asiatique.

La question, malheureusement, n'est pas idéologique, politique ou religieuse. C'est avant tout une question de géographie. La science cruelle par excellence, comme l'appelait le plus grand géopolitologue italien, Ernesto Massi.

Deux peuples, bien sûr. Israéliens et Arabes palestiniens... mais une seule terre. Ce qui est d'ailleurs contesté à grands coups de cartes.

Israël n'a existé qu'en 1947, affirment les Palestiniens en montrant de vieilles cartes.

La Palestine n'existait pas, affirment les Israéliens, avec des cartes montrant l'ancienne et légendaire répartition des tribus d'Israël.

Dans cette direction, cependant, on se heurte à un mur. En effet, si l'on veut, on peut affirmer que ces terres ne sont ni la Palestine ni Israël. Il s'agit de l'ancienne Canaan. Mais les Cananéens ne peuvent pas les revendiquer.

Je n'ai pas de solution au problème. Je pense que personne ne peut l'avoir, à moins de penser à un génocide d'un côté ou de l'autre.

Seulement, d'un point de vue réaliste, je crois que nous devons cesser de nous protéger avec la formule "deux peuples, deux États".

Plus tôt cela sera fait, plus tôt nous commencerons à penser en termes de réalité. Et non dans l'abstrait.

23:08 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, définition, palestine, israël, gaza |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le fantôme de la liberté. Un Occident totalitaire ?

Le fantôme de la liberté. Un Occident totalitaire?

par Roberto Pecchioli

Source : EreticaMente & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/il-fantasma-della...

La liberté n'est pas en bonne santé en Occident, patrie autoproclamée de la liberté. Elle risque de se transformer en fantôme, au point de se fondre dans une nouvelle forme, non moins insidieuse que les précédentes, de totalitarisme, où les méthodes "dures" (contrainte physique, terreur, élimination des dissidents, interdictions explicites de penser, de parler, de s'associer, d'agir) sont remplacées par la séduction, le contrôle à distance, l'abolition progressive des idées non conformes. C'est la méthode de la grenouille ébouillantée, le rétrécissement lent et régulier des libertés concrètes, retirées une à une, toujours justifiées par de nobles motifs: sécurité, protection, défense des minorités, inclusion, discours de haine, etc. Nous n'avons pas encore basculé dans le totalitarisme pur et dur, mais les prémisses sont là.

Le titre de cette réflexion contient deux mots (liberté et totalitarisme) dont le sens n'est pas universellement partagé. La troisième catégorie - l'Occident - a depuis longtemps perdu toute connotation géographique pour devenir le nom de la civilisation articulée autour du libéralisme politique et du libéralisme économique, dirigée par les États-Unis, et composée de l'Europe occidentale, d'Israël et des satellites de l'ancien empire britannique, avec des ramifications de plus en plus indisciplinées en Amérique centrale et en Amérique du Sud. L'Occident est un système d'hégémonie sur l'humanité au nom d'une oligarchie internationale illégitime. Il est le contraire de l'Europe, dont il a détruit la culture, les racines et les traditions. Ayant atteint le pouvoir "impérial", il a inversé la prédiction de Lord Acton au 19ème siècle : le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument.

Margaret Thatcher était une interprète cohérente de cette tendance, pour qui il n'y a pas d'alternative au modèle mondial occidental. L'acronyme TINA, there is no alternative, est devenu l'un des mantras d'un système de plus en plus oppressif au nom de la liberté économique et financière de quelques géants. La négation de la possibilité d'alternatives est en soi un concept totalitaire.

La définition la plus prégnante du totalitarisme est celle de Hannah Arendt. Pour la penseuse juive allemande, le totalitarisme contemporain est un modèle politique distinct des formes historiquement connues de pouvoir autoritaire telles que le despotisme, la tyrannie et la dictature. Là où il a pris le pouvoir, il a détruit les traditions politiques, écrasé l'ordre social antérieur et poussé à l'extrême les caractéristiques de la société de masse, telles que l'isolement et l'interchangeabilité des individus.

Le néo-totalitarisme n'exige pas seulement la subordination politique, il envahit et contrôle également la sphère privée et intime. Son objectif est de remplacer la société existante par une société radicalement différente, en construisant au fil du temps une autre humanité. En ce sens, il ne fait aucun doute que le libéralisme mondialiste qui a triomphé après la défaite du communisme et le discrédit de toute autre forme d'organisation politique, économique, sociale et de valeurs présente des traits totalitaires. Notamment en raison de son alliance avec l'appareil technologique et scientifique dont il est le moteur et le propriétaire. L'accusation portée contre le collectivisme d'État par Friedrich von Hayek, économiste ultra-libéral, se retourne contre le libéralisme - sorti de lui-même pour devenir le mondialisme - : celui qui possède tous les moyens, détermine toutes les fins. Les siennes, bien sûr. Encore un indice de totalitarisme.

Avec la même force argumentative, on peut soutenir qu'une société fondée sur des "droits" ne peut être totalitaire, que la liberté économique n'a jamais été aussi grande, et que jamais l'individu, dans ce coin du monde qu'est l'Occident, n'a bénéficié d'autant d'opportunités qui sont devenues des "droits". Les deux thèses sont valables. L'auteur de ces lignes aime la liberté et se méfie des droits. D'abord parce que proclamer des droits sans établir de devoirs correspondants engendre le cynisme, l'indifférence sociale, l'individualisme rancunier, le repli sur un "moi" capricieux, tyrannique comme un enfant gâté. Ensuite, la nature des droits: les droits sociaux et communautaires sont effacés, les droits subjectifs sont mis en exergue, notamment ceux liés à la sphère pulsionnelle et sexuelle. Plié dans un individualisme radical, pulvérisant la communauté, l'Occident détruit aussi la société, l'ordre qui régule les principes, les valeurs, les intérêts distincts mais non incompatibles.

Les droits proposés concernent toujours la sphère subjective et considèrent la liberté comme l'absence de contraintes (freedom 'from'), c'est-à-dire la libération. De la famille, de l'autorité, des appartenances naturelles, voire de l'identité la plus intime. Le modèle est le "trans", sujet fluide, changeant, provisoire, détaché de tout ce qui dépasse sa volonté, son plaisir, sa préférence, devenus incontestables. Le droit de ne plus être quelque chose de défini tout en en faisant un drapeau. Renoncer à tout héritage (sauf matériel; l'argent et les moyens deviennent des fins "il n'y a pas d'alternative"), considérer le bonheur - dont la poursuite est un droit - comme la satisfaction immédiate des pulsions, des désirs, des caprices.

Consommation, changement permanent de goûts, d'idées, de modes, de partenaires, de profession, de sexe, d'"orientation sexuelle" et d'existentialité. Fragiles girouettes sans souveraineté sur elles-mêmes, poussées dans le sens du vent. La temporalité comme projet de vie. Une absurdité logique qui produit de l'inconfort, de la tension, de l'insatisfaction jusqu'à la schizophrénie et l'insatisfaction permanente, dont le remède est tout aussi provisoire : le plaisir compulsif, la consommation de la vie - transformée en marchandise - à relancer sans cesse. Le bien et le mal, le juste et l'injuste ? Le concept de Calderòn de la Barca s'applique, dans la bouche du volage Sigismond : nada me parece justo, en siendo contra mi gusto. Rien ne me semble juste si c'est contre mon goût ou ma préférence.

Sans nous en rendre compte, nous avons dessiné la définition de l'addiction. La liberté des modernes est la suite des addictions rendues justes, auxquelles il n'est pas permis d'opposer des limites éthiques, des freins législatifs, des réprobations sociales, des jugements négatifs. L'issue ne peut être que l'équivalence, l'indifférence à tout élément commun au profit d'un subjectivisme égoïste. Le relativisme qui en résulte devient un absolu, la pensée faible interdisant la pensée forte. Selon Benjamin Constant, la liberté des anciens était une étroite autonomie politique vécue dans le droit-devoir de participation à la polis. Celle des modernes est la liberté privée individuelle, y compris le droit à l'indifférence sociale. Résultat : dissolution des limites et des liens, remplacée en fait par l'imperium du plus fort, celui qui souffle sur la girouette en lui imprimant la direction souhaitée.

La liberté des modernes, qui découle du système des droits et de l'insincérité des choix individuels (induits, hétérodirigés par un dispositif très puissant) aboutit à l'absence d'ancrages, de principes partagés. Le paradoxe est que le seul universel reconnu est l'interdiction des universaux, l'imposition de ne rien croire parce que rien n'est valable. Un non-sens destructeur.

Par une singulière association d'idées, on se souvient d'un passage de La luna e i falò de Cesare Pavese, épreuve extrême de l'écrivain, qui s'est suicidé quelques mois après la publication du roman. "Un pays est nécessaire, ne serait-ce que pour s'évader. Un pays signifie ne pas être seul, savoir que dans les gens, dans les plantes, dans la terre, il y a quelque chose qui vous appartient, que même quand vous n'êtes pas là, cela vous attend". Il n'y a plus rien de nous qui nous attend, parce que nous avons rompu tous les liens. Le départ est souvent un voyage dont le retour est prévu, où ce que nous laissons derrière nous est un parangon, même dans le rejet.

Le voyageur a besoin de boussoles, d'objectifs, d'une Ithaque - matérielle et spirituelle - à laquelle se référer, d'une communauté à laquelle se sentir appartenir, d'un ensemble de principes auxquels adhérer, qui peuvent être rejetés ("le goût de partir") mais qui restent là, en attente, solides, stables, parfois rugueux comme la Langa de Pavese. Pour le poète Antonio Machado, il n'y a pas d'empreintes à suivre, le chemin, ce sont nos empreintes. No hay camino, sino estelas en la mar : il n'y a pas de chemin, seulement des sillages dans la mer. C'est - ennobli par la beauté scintillante des vers - le programme de la liberté moderne. Le sillage reste un instant, aussitôt effacé par les vagues.

Pire encore, en raison de l'omniprésence facile du message musical qui a influencé des millions de personnes, est la liberté abstraite d'Imagine, la chanson de John Lennon qui est le manifeste du nihilisme jubilatoire contemporain. "Imaginez qu'il n'y ait pas de paradis, Si vous essayez, c'est facile. Il n'y a pas d'enfer en dessous de nous, il n'y a que le paradis au-dessus de nous. Imaginez que tous les gens ne vivent que pour aujourd'hui. Imaginez qu'il n'y ait pas de patrie. Ce n'est pas difficile à faire. Il n'y a pas de raison de tuer ou de mourir. Et pas de religion non plus".

Simple, évocateur, la vie en rose. C'est la bande-son du projet subtilement totalitaire des "droits", car si rien ne vaut la peine de vivre ou de se sacrifier, si nous n'existons que pour l'instant, si nous privons de sens toute réalité qui nous dépasse, nous cessons d'être des hommes. C'est le mécanisme totalitaire de l'Occident ultime, avec tous ses masques, les bons sentiments qui cachent la volonté de puissance des oligarchies, le projet d'une humanité grégaire, zootechnique, commandée par la technologie, surveillée 24 heures sur 24, où les décisions sont prises par des appareils artificiels appartenant à un dôme tout-puissant, dont les mots d'ordre pour les masses sont à l'opposé de la conduite.

Plus nous vantons la valeur de la solidarité, plus nous vivons comme des étrangers et des ennemis indifférents et concurrents. Plus nous crions à la tolérance, moins nous acceptons l'autre, moins nous lui reconnaissons le droit d'avoir des idées différentes de celles qui dominent aujourd'hui, en prévision des prescriptions de demain. Plus on prêche la liberté, plus on accepte, plus on invoque la surveillance, le contrôle, une vie d'esclaves libres devant la fenêtre en millions de photocopies. On apprécie toutes les formes d'exhibitionnisme, que le pouvoir appelle transparence pour nier le droit à la sphère privée, intime, immatérielle.

Ce qu'ils appellent des opportunités, c'est la négation "vertueuse" des droits sociaux concrets. Assez de sécurité de l'emploi, d'un ordre collectif raisonnable, d'une dimension publique, de soins de santé protégés, d'une éducation qui soit une culture, une formation à l'esprit critique, et non une simple formation à des tâches futures. Si vous ne réussissez pas, c'est votre faute : vous êtes un perdant dans la grande danse de la compétition. Vous pouvez vous consoler avec l'une des milliers d'addictions auxquelles vous avez droit : drogue, alcool, sexe, défonce, jeu, etc. Personne ne peut vous les refuser, ce sont des "droits". Même le suicide sera bientôt un droit.

Vous n'avez pas un salaire décent bien que vous travailliez dur toute la journée, mais vous pouvez vous marier avec une personne de votre sexe (master gender), acheter le dernier smartphone ou la dernière chemise de marque à crédit. Vous pouvez partir en vacances à tempérament et louer tout ce que vous voulez, du costume à la Ferrari. Vivre de dettes et de loyers, un autre totalitarisme anti-humain. On peut se défoncer toute la nuit dans les clubs et revenir défoncé. Mais à pied, car des villes de quinze minutes sont en préparation. Fini la voiture, place à la mobilité libre. Ils le font pour l'environnement. Dieu banni, l'humanité vénère Gaïa, la Terre personnifiée : retour de l'animisme.

La métaphysique est exclue de la connaissance et les savoirs "humanistes" sont relégués aux loisirs, à commencer par l'histoire et la philosophie, matières qui, comme par hasard, ouvrent l'esprit et permettent le jugement personnel. L'homme technologique n'en a que faire. La suppression du savoir est une opération totalitaire, une ablation de la personnalité au profit d'esclaves qui atrophie des zones entières du cerveau.

La civilisation occidentale se veut rationnelle, scientifique. "Civilisation, progrès, science, technologie : des mots auxquels nos contemporains semblent attacher une sorte de pouvoir mystérieux, indépendamment de leur sens. La science, avec une majuscule, comme le progrès et la civilisation, le droit, la justice et la liberté, fait partie de ces entités qu'il vaut mieux ne pas essayer de définir et qui risquent de perdre tout leur prestige dès qu'on commence à les examiner d'un peu trop près. Toutes les conquêtes dont le monde moderne est si fier se réduisent à de grands mots derrière lesquels il n'y a rien, ou si peu : suggestion collective ; illusion qui, pour être partagée par tant d'individus et se maintenir, ne peut être spontanée". (René Guénon) Exactement : un totalitarisme mou.

20:43 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : totalitarisme, occident, liberté, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Fiume : cette incroyable "révolution conservatrice"

Fiume : cette incroyable "révolution conservatrice"

par Adriano Erriguel (2023)

Source: https://legio-victrix.blogspot.com/2023/10/adriano-errigu...

I

Il est difficile de l'admettre aujourd'hui, mais à ses débuts, le fascisme italien ne laissait pas présager le cours désastreux qu'il allait prendre pour l'histoire de l'Europe.

Émergeant du chaos comme une vague de jouvance, le fascisme appartenait à une époque révolutionnaire où, face à de vieux problèmes, de nouvelles solutions émergeaient. À sa naissance, le fascisme italien se présentait comme une attitude plutôt que comme une idéologie, comme une esthétique plutôt que comme une doctrine, comme une éthique plutôt que comme un dogme. Et c'est le poète, soldat et condottiere Gabriele D'Annunzio qui a esquissé, de la manière la plus catégorique, ce fascisme possible qui n'a jamais pu être, et qui a fini par céder la place à un fascisme réel, qui n'a pas tenu ses promesses initiales, de galoper, de la manière la plus obtuse, vers l'abîme.

Poète lauréat et héros de guerre, exhibitionniste et démagogue, mégalomane et histrionique, nationaliste et cosmopolite, mystique et amoral, ascétique et hédoniste, toxicomane et érotomane, révolutionnaire et réactionnaire, doué pour l'éclectisme, le recyclage et le pastiche, génie précurseur de la mise en scène et des relations publiques : D'Annunzio était un postmoderniste avant la lettre dont les obsessions semblent étonnamment contemporaines. L'incendie qu'il a contribué à allumer mettra longtemps à s'éteindre, mais rien ne sera plus jamais comme avant. Pourquoi se souvenir aujourd'hui de cet homme maudit ?

Peut-être parce que, dans une atmosphère monotone de politiquement correct, de transgressions domestiquées et d'esprit étriqué, des personnages comme lui agissent comme un contre-modèle et nous rappellent que l'imagination peut, après tout, prendre le pouvoir.

Des années incendiaires

C'est une époque d'une vitalité irrépressible qui, surchargée de tensions et d'idées à haute tension, a besoin d'une guerre mondiale pour faire éclater ses contradictions. Les quelques années qui s'écoulent entre 1900 et 1914 sont marquées par un extraordinaire embrasement des arts et des lettres, de la pensée et de l'idéologie, qui ne tarde pas à se propager dans le monde entier. L'un des épicentres de cet incendie est l'Italie, plus précisément l'axe Florence-Milan, où s'enflamme "le rêve d'un avenir radieux qui naîtrait après avoir purifié le passé et le présent par le fer et le feu". Cette pyromanie artistico-littéraire de l'art et de la littérature, de la pensée et de l'idéologie, s'est rapidement répandue dans le monde entier.

Cette pyromanie artistico-littéraire s'est nourrie, dans ses strates les plus profondes, d'une révolution philosophique et culturelle, soigneusement couvée au cours de la seconde moitié du 19ème siècle - une bourrasque idéologique qui s'est attaquée au positivisme rationaliste de la civilisation bourgeoise triomphante. Contre le décompte de l'existence par l'économie et la raison, ce nouveau vitalisme revendique la puissance de l'irrationnel, de l'instinct et de l'inconscient, et contre l'optimisme libéral, il oppose à un monde pacifié par le progrès une conception tragique et héroïque de l'existence. C'est dans ce climat intellectuel qu'est né un défi qui, par sa radicalité, pourrait bien être qualifié de nouveau mythe. Un mythe destiné à couper l'histoire en deux.

Il y a plus de trois décennies, l'essayiste italien Giorgio Locchi a donné le nom de "surhumanisme" à un courant d'idées qui a trouvé sa formulation la plus complète dans l'œuvre de Friedrich Nietzsche - sur le plan philosophique - et dans l'œuvre de Richard Wagner - sur le plan artistique et mytho-poétique. En substance, selon Locchi, le surhumanisme consiste en "une conscience historiquement nouvelle, la conscience de l'avènement fatal du nihilisme, c'est-à-dire - pour le dire dans une terminologie plus moderne - de l'imminence de la fin de l'histoire".

Essentiellement anti-égalitaire, le surhumanisme s'oppose aux courants idéologiques qui ont façonné deux millénaires d'histoire : "le christianisme comme projet mondain, la démocratie, le libéralisme, le socialisme : tous les courants qui appartenaient au camp égalitaire". L'aspiration profonde du surhumanisme - qui pour Locchi n'est rien d'autre que l'émergence de l'inconscient européen préchrétien dans le domaine de la conscience - consiste à refonder l'histoire par l'avènement d'un homme nouveau. Avec une méthode d'action, le nihilisme comme seule issue au nihilisme, un nihilisme positif qui boit la coupe jusqu'à la lie et fait table rase pour construire, sur les ruines et avec les ruines, le monde nouveau.

Plus qu'un courant organisé, le surhumanisme a pris la forme d'un climat intellectuel européen qui a imprégné, à des degrés divers, la pensée, la littérature et l'art du début du 20ème siècle, avec la France comme laboratoire idéologique et l'Italie comme théâtre de toutes les expérimentations. Dans le bouillonnement italien de ces années-là, syndicalistes révolutionnaires, avant-gardistes, anarchistes et nationalistes s'agitent et portent tous, à des degrés divers, l'empreinte supra-humaniste. Mais le protagoniste incontesté de tous les incendiaires possibles était le mouvement futuriste.

Le futurisme a été la première avant-garde véritablement mondiale, non seulement au sens géographique, mais aussi en ce qu'il véhiculait une aspiration à la totalité. Le futurisme est présent en Russie (Maïakovski), au Portugal (Pessoa), en Belgique, en Argentine et dans le monde anglo-saxon avec la fondation du mouvement vorticiste à Londres par Ezra Pound et Wyndham Lewis. Loin de se limiter à une proposition artistique, le futurisme s'est étendu à la pensée, à la littérature, à la musique, au cinéma, à l'urbanisme, à l'architecture, au design, à la mode, à la publicité et à la politique. Le futurisme porte en lui "l'euphorie du monde de la technologie, des machines et de la vitesse" et utilise "un nouveau langage synthétique, métallique et syncopé". Il ne dédaigne pas "l'apologie de la violence et de la guerre ; il exalte la race comprise comme une lignée - et non comme un vulgaire racisme - et, surtout, comme la promesse d'une surhumanité future". Ses ennemis sont la bourgeoisie, le romantisme, la tradition, le clergé, les familles, bref, tout ce qui est vieux. Le futurisme, c'est l'avant-garde par excellence, la théorisation radicale d'une volonté pyromane. Quelque chose qui semblait, en principe, en désaccord avec D'Annunzio.

À l'apogée de l'avant-garde et au début de la Première Guerre mondiale, Gabriele D'Annunzio - célébré dans toute l'Italie sous le nom de Il Vate - était l'écrivain le plus célèbre de la péninsule et, pour beaucoup, son principal poète après Dante. Mais pour les futuristes, son style - plein de maniérismes modernistes, décadents et symbolistes, d'ornements et de rhétorique du 18ème siècle - pouvait être considéré comme le langage du mausolée qu'ils voulaient brûler.

Mais entre les futuristes et D'Annunzio, c'était plutôt une question d'amour et de haine. Dans la lignée de Byron, Il Vate pense qu'un poète peut aussi être un héros. Au début de la guerre mondiale, faisant preuve de la polyvalence dont il avait déjà fait preuve dans sa carrière littéraire, il passe du statut de poète décadent à celui de poète combattant. Il se donne une nouvelle mission, celle d'incarner l'idéal surhumaniste et son aspiration ultime: le dépassement du monde bourgeois et l'avènement d'un "homme nouveau", porteur d'une nouvelle éthique de l'action. Le style, c'est l'homme. Peu de personnages étaient aussi prêts que lui à symboliser les temps nouveaux.

Cueillir des fleurs pour un massacre

"La mort est là... aussi belle que la vie, enivrante, pleine de promesses, transfigurante" (Gabriele D'Annunzio).

Aujourd'hui, il est difficile de comprendre la pulsion suicidaire d'une civilisation qui, au sommet de sa puissance, a organisé son propre holocauste. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale a été célébré comme une explosion de vitalité, une catharsis et une régénération morale. L'enthousiasme belliciste ne connaît pas de frontières idéologiques ou sociales, et les artistes et intellectuels de toute l'Europe sont prêts à devenir la voix de la nation. Aucune autre voix n'a chanté la guerre avec autant d'enthousiasme que D'Annunzio. Aucun autre orateur n'a préparé autant de compatriotes, par la gloire et la séduction des mots, à tuer et à mourir. Aucun autre apôtre de la guerre n'était aussi désireux d'assumer, dans sa propre chair, les effets de ce qu'il prêchait.

Lorsque l'Italie annonce son entrée en guerre, Il Vate est au sommet de sa gloire. Célébré dans toute l'Europe, entouré de luxe et comblé de femmes, tout l'invite à contempler la guerre avec une distance confortable. Mais à l'âge de 52 ans, il s'engage dans les Lanciers de Novare, une unité avec laquelle il participera à des dizaines d'actions. L'armée, consciente du potentiel de propagande de son personnage, lui permet de servir d'une manière qui aura le plus grand impact sur l'opinion publique. Elle lui permet aussi d'utiliser ce qui sera son arme la plus meurtrière : les mots.

Pendant les quatre années de guerre, D'Annunzio a parlé et encore parlé. Il a parlé dans les tranchées et dans les zones d'arrière-garde, sur les aérodromes et les bases navales, lors de funérailles collectives et au moment de l'attaque. Ses discours étaient évocateurs et magnétiques, conçus pour conquérir non pas l'intellect mais les émotions. Les combattants étaient des héros et des martyrs, aussi nobles que les héros de l'Antiquité classique ou les légions de Rome, et la guerre était une symphonie héroïque dans laquelle ses mots résonnaient comme des "ondes hypnotiques du langage : sang, mort, amour, douleur, victoire, martyre, feu, Italie, sang, mort".

Bien qu'il connaisse directement l'horreur du carnage, il continue à prêcher sa foi dans les "vertus purificatrices de la guerre et à dire aux troupes qu'elles sont surhumaines". Il parle de drapeaux flottant dans le ciel italien, de rivières pleines de cadavres, d'une terre assoiffée de sang. Il n'a pas passé sous silence l'atrocité de la guerre - qu'il a décrite comme des tortures que Dante n'aurait jamais imaginées pour son Enfer - mais il a dit aux soldats que leur sacrifice avait un sens et les a loués d'une manière qu'ils n'auraient jamais reconnue eux-mêmes ; et il a répété que le sang des martyrs appelait d'autres sangs et que ce n'était que par le sang que la Grande Italie serait rachetée. Il a dit aux soldats que leur sacrifice avait un sens et les a loués d'une manière qu'ils n'auraient jamais reconnue eux-mêmes, et il a répété que le sang des martyrs réclamait plus de sang et que seul le sang permettrait de racheter la Grande Italie. Il dit aux soldats que leur sacrifice a un sens.

Une apologie du massacre, en d'autres termes, qui, cent ans plus tard, est difficile à digérer. Y croyait-il ?

Là n'est pas la question. Et il semble insuffisant de se contenter ici d'une lecture "non anachronique", ou de se limiter à souligner que "c'était le langage de l'époque". Peut-être conviendrait-il plutôt d'inverser la perspective. Ou une autre lecture, à tonalité supra-humaniste.

La guerre comme expérience intérieure

La réputation que D'Annunzio a acquise pendant la guerre est due davantage à ses actes qu'à ses paroles. Loin d'être un "soldat de papier", il ne perd pas une occasion de mettre sa vie en danger et, pendant trois ans, combat sur terre, sur mer et dans les airs. Très tôt doué pour la publicité, il sait que les petits actes de terrorisme ont plus de force psychologique que les attaques massives et se spécialise dans les actions suicidaires - aériennes et navales, selon les canons futuristes - à valeur symbolique et à impact médiatique. Il survole plusieurs fois les Alpes - à une époque où c'est extraordinaire - pour bombarder l'ennemi, parfois avec des feuilles de propagande. Et lorsque sa tête est mise à prix par les Autrichiens, il mène une attaque suicide, dans un torpilleur avec une poignée d'hommes, contre le port ennemi de Buccari (dans le bombardement, il inclut des cartouches creuses en caoutchouc avec des messages lyriques). Il commémorera plus tard ce fait, connu sous le nom de "La beffa di Buccari", dans une célèbre ballade : "La Canzone del Carnaro" ["La chanson de Carnaro", "Les trente de Buccari"] : "Nous sommes trente hommes à bord/ trente et un à compter la mort").

Au cours d'une de ses missions aériennes, il perd la vue d'un œil et partiellement de l'autre, qu'il cache pendant un mois pour pouvoir continuer à voler. Finalement, il doit être immobilisé pendant plusieurs mois pour sauver sa vue.

Allongé sur le dos, dans la douleur et les cauchemars, il compose son poème "Notturno" ("Nuit"). La perspective de la cécité est pour lui l'occasion de vaincre, de ne pas se décourager. Il se dit heureux de l'ampleur de sa perte - les aveugles au combat étaient considérés comme l'aristocratie des blessés - et apprécie l'affinement de ses sens de l'ouïe et de l'odorat. À l'en croire, ce sentiment de bonheur ne l'aurait jamais quitté pendant la guerre. Le vrai D'Annunzio.

Le vrai D'Annunzio se révèle, plus que dans sa trompette patriotique, dans sa correspondance et ses journaux intimes. Ils révèlent son attitude surhumaniste face à la guerre. S'il y a une chose qui ressort de ses notes, c'est la "fluctuation constante entre le terrible et le pastoral". Pour lui, tout devient objet de fête, même les détails les plus insignifiants - des explosions et des attaques à la baïonnette au scintillement d'une libellule dans la boue ou à l'apparition fugace d'un pivert parmi les arbres brûlés. Si nous le croyons, D'Annunzio était heureux au milieu de la faim, de la soif, du froid extrême, des blessures et des bombardements, parce que son enthousiasme omnivore pour la vie pouvait tout supporter, parce que tout cela n'était qu'une seule et même chose - la manifestation de la vie qu'il consommait avec un enthousiasme voluptueux. Qu'est-ce que la guerre, sinon un trou dans la vie ordinaire par lequel se manifeste quelque chose de plus élevé ? La vie telle qu'elle devrait être et qui passe devant nous, la vie - pour reprendre les mots d'Ernst Jünger - comme effort suprême, volonté de combattre et de dominer".

Les parallèles entre D'Annunzio et Jünger ne sont pas fortuits ; tous deux manifestent une même attitude surhumaniste. Même soif d'expériences, même défi au hasard, même souci esthétique, même absence de moralisme. En revanche, dans le cas du Prussien - outre l'objectivité brutale de son style - l'absence pratique de toute note patriotique. Mais on peut aussi penser que chez D'Annunzio, la prosopopée nationaliste n'était pas le grain, mais l'ivraie. Une arme de guerre comme tant d'autres. On peut penser que ce qui était essentiel pour lui, c'était cette discipline de la souffrance dont parlait Nietzsche, cet Amor fati qui n'est rien d'autre qu'un grand Oui à la vie dans toute sa crudité.

Plus qu'une exaltation belliciste, c'est un choix philosophique, très différent de la position moralisatrice et pitoyable d'autres écrivains. Lorsque Wilfred Owen, Erich Maria Remarque ou Ernest Hemingway dénoncent et condamnent la guerre, ils ont sans doute raison, mais ils ne manquent pas de souligner un truisme. Le fait est qu'ils vivent la guerre du point de vue de la sensibilité horrifiée de l'homme moderne. Mais quand Ernst Jünger écrit : "Ceux qui n'ont ressenti et retenu que l'amertume de leur propre souffrance, au lieu de reconnaître en elle [la guerre] le signe d'une haute affirmation, ont vécu comme des esclaves, n'ont pas eu de Vie intérieure, mais seulement une existence matérielle pure et triste", il ne fait qu'exprimer cette sensibilité immémoriale qui considère que l'esprit est tout. "Tout est vanité en ce monde, poursuit Jünger, seule l'émotion est éternelle. Seul un très petit nombre d'hommes est capable de sombrer dans sa sublime futilité". Amor fati. Le langage "moral" n'a pas sa place ici. Au mieux, le langage de l'Iliade.

Un autre élément intéressant est l'utilisation que fait D'Annunzio du temps historique. La dichotomie nouveau/ancien, thème récurrent de sa pensée, s'exprimera pleinement dans ses notes de guerre. Toujours à la recherche d'analogies historiques, "chaque fantassin lui rappelait quelque épisode d'un passé glorieux, chaque paysan épuisé un intrépide marin vénitien, un légionnaire romain, un chevalier médiéval, un saint martial recréé dans un tableau de la Renaissance". Sa vision du passé glorieux de l'Italie couvrait l'horrible conflit d'un voile théâtral et enveloppait de glamour les excréments, les ordures et les tas de morts". Pour le poète de Pescara, l'armement est moderne, mais les hommes qui le manient - les jeunes appelés qu'il compare à des héros ou à des archétypes mythiques - appartiennent à une tradition intemporelle.

Cette confusion entre passé et présent illustre à sa manière un élément que Giorgio Locchi associe à la mentalité surhumaniste : la conception "non linéaire" du temps, la présence constante du passé comme dimension à l'intérieur du présent, à côté de la dimension de l'avenir. C'est l'idée révolutionnaire - en opposition aux conceptions linéaires, qu'elles soient "progressives" ou "cycliques" - de la tridimensionnalité du temps historique: dans toute conscience humaine, "le passé n'est rien d'autre que le projet auquel l'homme conforme son action historique, projet qu'il tente de réaliser selon l'image qu'il se fait de lui-même et qu'il s'efforce d'incarner. Le passé apparaît alors non pas comme une chose morte, mais comme une préfiguration de l'avenir".

Locchi associe cette "nostalgie de l'avenir" à l'image "sphérique" du temps esquissée dans Ainsi parlait Zarathoustra, ainsi qu'à l'une des significations canalisées par le mythe nietzschéen de l'Éternel retour. Confusion entre passé et futur, nostalgie des origines et utopie de l'avenir : la conception surhumaniste du temps - certainement ressentie inconsciemment par D'Annunzio et beaucoup d'autres - sous-tend la libération de l'homme de tout déterminisme, parce que le passé auquel on doit s'attacher est toujours un objet de choix dans le présent, ainsi qu'un objet d'interprétation changeant. L'instant présent "n'est jamais un point, mais un carrefour ; chaque instant présent actualise la totalité du passé et permet la totalité de l'avenir". Ainsi, le passé n'est jamais un donné inerte et, lorsqu'il se manifeste dans l'avenir, c'est sous une forme toujours nouvelle et toujours inconnue.

Hughes-Hallett observe que "la guerre a apporté la paix à D'Annunzio". Il avait trouvé une "troisième dimension" transcendantale de l'être, au-delà de la vie et de la mort. Partir en mission dangereuse, c'était pour lui atteindre une extase comparable à celle des grands mystiques. La guerre lui apporte "l'aventure, le but, un groupe de jeunes camarades courageux à aimer d'un amour qui dépasse celui voué aux femmes, une forme de gloire, nouvelle et virile, et l'ivresse de vivre en permanence dans un danger mortel". Il a terminé la guerre reconnu comme un héros et un homme héroïque.

Il a terminé la guerre reconnu comme un héros et couvert de décorations. Et puis, lui et tant d'autres comme lui, ces appelés qu'il comparait aux héros mythiques du passé, ont dû retourner à leurs maisons, à leurs ateliers, à leurs mariages de complaisance, à la monotonie de leurs villages.

Adieu aux armes ?

La révolution victorieuse viendra. Mais elle ne sera pas faite par de belles âmes comme la vôtre, elle sera faite par des sergents et des poètes (Margherita Sarfatti, dans le film Le jeune Mussolini, 1993).

Lorsque, le 23 mars 1919, un mélange de futuristes, d'ex-Arditi (troupes de choc de l'armée italienne), de syndicalistes révolutionnaires et d'ex-socialistes fonda la première Fasci di Combattimento sur la Piazza del Sant'Sepulcro à Milan, personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Son leader visible est l'ancien sergent Benito Mussolini, manœuvrier politique et possibiliste récemment expulsé du parti socialiste italien. Mussolini a déclaré que les fascistes éviteraient tout dogmatisme idéologique : "Nous avons le luxe d'être aristocratiques et démocratiques, conservateurs et progressistes, réactionnaires et révolutionnaires, d'accepter la loi et de la dépasser". Il a ajouté que "nous sommes avant tout des défenseurs de la liberté. Nous voulons la liberté pour tous, même pour nos ennemis". Le premier programme fasciste, visiblement orienté à gauche, reprend l'héritage intellectuel du syndicalisme révolutionnaire.

Avec le recul, il ne fait aucun doute aujourd'hui que le fascisme historique a été un phénomène idéologique complet. Mais à ses débuts, il semble être le fruit d'une grande improvisation. Mussolini le proclame alors : le fascisme est action et naît d'un besoin d'action. Tout d'abord, il reprend à son compte nombre des aspirations pressantes de la "génération perdue" qui a fait la guerre et qui considère que la situation de l'Italie - un pays pauvre et arriéré, avec des inégalités chroniques, sans sécurité sociale, avec une victoire "mutilée" par les Alliés et s'acheminant vers une guerre civile - rend impensable un retour à l'ère des partis bourgeois et de leurs danses électorales. Mais plus profondément, comme le souligne l'historien Zeev Sternhell, avant de devenir une force politique, le fascisme a été un phénomène culturel, une manifestation extrême - même si elle n'est pas la seule possible - d'un phénomène beaucoup plus large.

(Nous nous en tenons ici à une analyse stricte du fascisme italien, qui exclut le nazisme. L'historien israélien Sternhell souligne que "le fascisme ne peut en aucun cas être identifié au nazisme....". Les deux idéologies diffèrent sur un point fondamental : le déterminisme biologique, le racisme dans son sens le plus extrême... la guerre contre les Juifs.... Le racisme n'est pas une des conditions nécessaires à l'existence du fascisme. Une théorie générale qui voudrait englober le fascisme et le nazisme se heurterait toujours à cet aspect du problème. En fait, une telle théorie n'est pas possible").

L'antécédent intellectuel le plus immédiat du fascisme a été la révision du marxisme par le syndicalisme révolutionnaire, une révision dans un sens anti-matérialiste. Ce que ces hérétiques du marxisme contestaient dans la doctrine, c'était sa prétention scientifique, sa sous-estimation des facteurs psychologiques et nationaux, sa vision du socialisme comme une simple forme rationnelle d'organisation économique. Une autre de leurs motivations était le désenchantement quant à la valeur du prolétariat en tant que force révolutionnaire ; les prolétaires étaient généralement réfractaires à tout ce qui n'affectait pas leurs intérêts matériels, en d'autres termes, leur aspiration à devenir des petits bourgeois. Les premiers fascistes l'ont compris, tout comme ils ont compris que la relation entre le socialisme et le prolétariat n'était que circonstancielle. Il en est ressorti que la révolution n'était plus l'affaire d'une seule classe sociale... ce qui, à son tour, a brisé le dogme de la lutte des classes. La révolution devient alors une tâche nationale, et le nationalisme son principe directeur.

Mais quelle révolution ? Une révolution aux motivations purement économiques était insuffisante pour la culture politique qui prenait forme - une culture politique communautaire, anti-individualiste et anti-rationaliste qui cherchait à remédier à la désintégration sociale causée par la modernité. En fait, en économie, le fascisme se manifeste comme possibiliste et déclare vouloir profiter du meilleur du capitalisme et du progrès industriel, l'essentiel étant que la sphère économique reste toujours subordonnée à la politique. La question de fond est différente.

L'essentiel, selon Zeev Sternhell, est "d'établir une civilisation héroïque sur les ruines d'une civilisation matérialiste effrayante, de façonner un homme nouveau, activiste et dynamique". Le fascisme originel affichait un caractère moderne, et son esthétique futuriste stimulait l'imagination des intellectuels - ce qui explique son attrait pour les jeunes - tout en prônant qu'une élite n'est pas une catégorie définie par sa place dans le processus de production, mais l'expression d'un état d'esprit - l'aristocratie forgée dans les tranchées en était la preuve. Et du marxisme, elle a retenu l'idée de la violence comme instrument de changement. Quelqu'un a un jour défini le fascisme comme notre mal du siècle : une expression qui évoque l'aspiration à dépasser le monde bourgeois. Plus qu'un corps de doctrine, le fascisme originel était une nébuleuse, une force de rupture sans précédent qui aspirait à construire une "solution de changement total".

Giorgio Locchi a distingué les phases mythique, idéologique et synthétique en tant qu'archétypes des tendances historiques. Ainsi, dans le cas de la pensée égalitaire, la phase "mythique" correspondrait à l'œcuménisme chrétien, la phase "idéologique" à la désintégration provoquée par la Réforme protestante et l'émergence de diverses philosophies et partis, et la phase "synthétique" aux doctrines à prétention scientifique et universelle (marxisme, idéologie des "droits de l'homme").

Ce qui se passe, pour le dire en termes lockiens, c'est que le principe surhumaniste passe rapidement de sa phase mythique à sa phase idéologique et politique. Sur le plan idéologique, la révolution conservatrice allemande en est l'une des manifestations. Sur le plan politique, le fascisme de Mussolini a été la branche qui a fait fortune. Mais ce n'était pas la seule.

Et c'est là que D'Annunzio intervient.

II

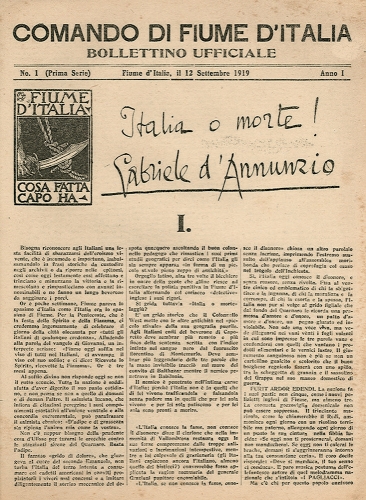

Lorsque D'Annunzio arrive à Fiume le 12 septembre 1919, le rêve platonicien du prince-poète se réalise deux millénaires trop tard. Un vent de libération dionysiaque se déchaîne dans la ville adriatique, une émeute nietzschéenne où politique et mysticisme, utopie et violence, révolution et Dada vont de pair. Un moment magique, une bacchanale de rêveurs, une symphonie surhumaine et héroïque.

La route vers le Rubicon

Au début de l'année 1919, Mussolini n'est qu'un leader politique en devenir, tandis que D'Annunzio est l'homme le plus célèbre d'Italie. La guerre s'étant soldée par une "victoire mutilée" - les Alliés n'ont pas tenu compte des promesses territoriales faites à l'Italie -, le pays est plongé dans une spirale de chaos politique et social. C'est ainsi que beaucoup de ceux qui avaient espéré qu'un "homme fort" prenne les rênes du pays se tournent vers D'Annunzio. De son côté, le soldat-poète découvre combien il lui est difficile de vivre sans la guerre et, comme beaucoup d'autres Italiens, rumine son amertume face à la trahison des Alliés.

"Votre victoire ne sera pas mutilée", écrit D'Annunzio en octobre 1918. Un slogan qui fit sa fortune (comme tant d'autres qu'il inventa) et qui fut la musique de tous ceux qui attendaient un nouvel appel aux armes. L'Italie regorge d'hommes habitués à la violence qui, au lieu d'être accueillis en héros, sont traités comme des hôtes indésirables, voire des animaux sauvages, condamnés au chômage et aux insultes des agitateurs d'une révolution bolchevique en gestation. Parmi ces hommes, les Arditi, soldats d'élite, farouchement indisciplinés, habitués aux combats au corps à corps, à la dague et à la grenade, vêtus d'uniformes noirs et portant des touffes de cheveux parfois aussi longues que la crinière d'un cheval, sont les dandys de la guerre. Leur drapeau est noir et leur hymne, "Giovinezza" (Jeunesse). Tous considèrent D'Annunzio comme un symbole et certains commencent à s'appeler "Dannunziens". Un héros de guerre et une armée qui rentre au pays : une conjonction fatale pour tout gouvernement civil. Les autorités commencent à craindre D'Annunzio. Le Rubicon n'a jamais vraiment été oublié en Italie.

Le soldat-poète commence à multiplier les apparitions publiques, à se moquer du gouvernement qui a accepté l'humiliation de Versailles, à inciter les Italiens à rejeter leurs autorités. Très vite, il se retrouve au centre de toutes les conspirations et tous les groupes d'opposition commencent à utiliser son nom. Il se tient à l'écart des fascistes. D'Annunzio les considérait comme de "vulgaires imitateurs, potentiellement utiles, mais malheureusement brutaux et primitifs dans leur façon de penser". Les communautés italiennes de la côte adriatique, qui espéraient être "rachetées" par leur incorporation à la mère patrie, faisaient partie de ceux qui tournaient leur regard vers D'Annunzio. D'Annunzio, pour sa part, leur promet qu'il sera avec eux "jusqu'à la fin".

La ville de Fiume, principal port de l'Adriatique, compte une majorité d'Italiens qui, en octobre 1918, réclament son rattachement à l'Italie. Mais les Alliés, réunis à Versailles, placent la ville sous administration internationale. La ville devient alors un symbole pour tous les nationalistes italiens, et des groupes d'ex-Arditi, criant "Fiume ou la mort", commencent à former la "Légion de Fiume", prête à "libérer" la ville. Au milieu de cette spirale de violence, les Italiens de Fiume offrent à D'Annunzio la direction de la ville.

Le poète-soldat a trouvé son Rubicon. Et sa nouvelle incarnation, celle de condottiero.

Fiume était une fête

"La contagion de la grandeur est le plus grand danger pour ceux qui vivent à Fiume, une folie contagieuse qui a envahi tout le monde" (L'évêque de Fiume, dans une interview).

Lorsque, le 12 septembre 1919, D'Annunzio arrive à Fiume dans une Fiat 501, il ne sait certainement pas qu'il entame l'une des expériences les plus extravagantes de l'histoire politique de l'Occident : le rêve platonicien du prince-poète est en train de se réaliser deux millénaires trop tard. Un vent de libération dionysiaque se déchaîne dans la ville adriatique, une émeute nietzschéenne dans laquelle politique et mysticisme, utopie et violence, révolution et Dada vont de pair. L'ère de la politique du spectacle a commencé, et D'Annunzio a levé le rideau.

L'époque de Fiume a été décrite comme un microcosme du monde politique moderne : tout y a été préfiguré, tout y a été vécu, nous en sommes tous, dans une large mesure, les héritiers. Un moment magique, une bacchanale de rêveurs, une symphonie surhumaniste et héroïque où une société assoiffée de merveilles - galvanisée par la guerre, fatiguée par l'insipidité d'un siècle de positivisme - a trouvé un leader à son apogée et a soutenu, au rythme de défilés multicolores et de foules extatiques, ses chimères visionnaires de César.

La trajectoire politique de la ville pendant ces seize mois est, sans surprise, erratique. Le premier programme - l'annexion à l'Italie - est simple et réaliste, mais il fait naufrage dans une mer d'indécision et de jeux diplomatiques. Le deuxième programme est de nature subversive : il s'agit de provoquer l'étincelle qui déclenchera une révolution en Italie. Mais il y avait un troisième programme, incontrôlable et radical : Fiume comme premier pas, non pas vers une Grande Italie, mais vers un nouvel ordre mondial.

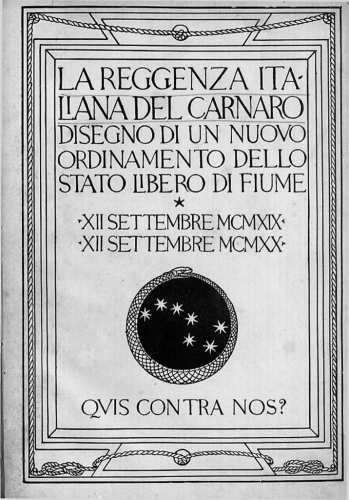

Un programme qui se renforce au fur et à mesure que la perspective d'une incorporation à l'Italie se dissipe sous la pression des Alliés et l'indécision du gouvernement italien. Sous l'impulsion des syndicalistes révolutionnaires qui entouraient D'Annunzio, la "Constitution de Fiume" (la Charte de Carnaro) constitue l'aspect le plus intéressant de l'héritage de Fiume, en ce qu'elle représente une contribution originale à la théorie politique. La Charte de Carnaro contenait des éléments pionniers - la limitation du droit (jusqu'alors sacro-saint) à la propriété privée, l'égalité totale des femmes, la laïcité dans les écoles, la liberté absolue de culte, un système complet de sécurité sociale, des mesures de démocratie directe, un mécanisme de renouvellement continu des dirigeants et un système de guildes ou de représentation par secteurs de la communauté - une idée qui allait faire fortune. Selon son biographe Michael A. Ledeen, le gouvernement de D'Annunzio - composé d'éléments très hétérogènes - fut l'un des premiers à pratiquer une sorte de "politique du consensus", selon l'idée que les différents intérêts conflictuels pouvaient être "sublimés" au sein d'un mouvement novateur. L'essentiel était que le nouvel ordre soit fondé sur des qualités personnelles d'héroïsme et de génie, et non sur les critères traditionnels de richesse, d'héritage et de pouvoir. Le but ultime, fondamentalement surhumaniste, n'est autre que l'alliage d'un nouveau type d'homme.

La Charte du Carnaro contient des touches surréalistes, comme la désignation de la "Musique" comme principe fondamental de l'Etat. Mais la plus originale, la plus spécifiquement dannunzienne, est l'inclusion d'un "système élaboré de célébrations et de rituels de masse, destiné à assurer un niveau élevé de conscience politique et d'enthousiasme parmi les citoyens". À Fiume, D'Annunzio (désormais appelé "le commandant") commence à expérimenter un nouveau moyen, en créant "des œuvres d'art dont les matériaux sont des colonnes d'hommes, des averses de fleurs, des feux d'artifice, de la musique électrisante - un genre qui sera ensuite développé et retravaillé pendant deux décennies à Rome, à Moscou et à Berlin". Le commandant inaugure une nouvelle forme de leadership basée sur la communication directe entre le chef et les masses, une sorte de plébiscite quotidien où la foule, rassemblée devant son balcon, répond à ses questions et soutient ses invectives. Tout le rituel du fascisme est déjà là : les uniformes, les bannières, le culte des martyrs, les défilés aux flambeaux, les chemises noires, la glorification de la virilité et de la jeunesse, la communion entre le chef et le peuple, le salut bras dessus bras dessous, le cri de guerre : Eia, Eia, Alalá ! Hughes-Hallett souligne que D'Annunzio n'a jamais été fasciste, mais que le fascisme était indubitablement dannunzien. Quelqu'un a écrit que, sous le fascisme, D'Annunzio a été victime du plus grand plagiat de l'histoire.

Un autre élément pionnier fut la création d'une Ligue des Nations anti-impérialiste: la "Ligue de Fiume", un projet d'alliance de toutes les nations opprimées qui développait le concept de révolution mondiale et de "nation prolétarienne" théorisé par Michels, et qui visait à rassembler aussi bien le Sinn Fein irlandais que les nationalistes arabes et indiens. Certains veulent voir dans le Comandante un prophète du tiers-monde, mais il serait plus juste d'y voir "la première apparition du thème du droit des peuples". Les puissances alliées commencent à s'inquiéter. L'entreprise de Fiume perd son caractère nationaliste et accentue son contenu révolutionnaire.

Faites l'amour et la guerre !

"Jeunesse, jeunesse, printemps de la beauté" (Chant de l'Arditi)

Dans un État dirigé par un poète et où la créativité est devenue un devoir civique, il n'est pas étonnant que la vie culturelle prenne un virage anti-conventionnel. La Constitution était placée sous l'invocation de la "Dixième Muse", la Muse, selon D'Annunzio, "des communautés émergentes et des peuples en genèse... la Muse de l'énergie", qui, dans le nouveau siècle, amènerait l'imagination au pouvoir. Pour faire de la vie une œuvre d'art. Dans le Fiume de 1919, la vie publique devient un spectacle de vingt-quatre heures, où "la politique devient poésie et la poésie sensualité, et où une réunion politique peut se terminer par une danse et la danse par une orgie". Il fallait être jeune et amoureux". Une atmosphère de liberté sexuelle et d'amour libre, inhabituelle pour l'époque, se répand parmi la population locale et les nouveaux arrivants. La révolution sexuelle est en marche. C'est ce que voulait le nouveau "prince de la jeunesse", borgne et âgé de cinquante-six ans.

Il n'est pas étonnant que la ville soit devenue un centre magnétique pour toute la confrérie d'idéalistes, de rebelles et de romantiques qui s'est répandue dans le monde entier. Un pays libre pour tous, où les proto-fascistes et les révolutionnaires internationalistes se rencontraient sans que personne ne pense à quelque chose d'aussi vulgaire que "dialoguer". Un laboratoire contre-culturel dans lequel émergent divers groupes, tels que le "Yoga" (inspiré de l'hindouisme et de la Bhagavad-Gita), les "Lotos Castaños" (proto-hippies favorables au retour à la nature), les "Lotos Rojos" (défenseurs du sexe dionysiaque), les écologistes, les nudistes, les dadaïstes et autres spécimens de toutes sortes. La composante psychédélique est garantie par une circulation généreuse de drogues sous l'œil tolérant du Comandante, consommateur plus ou moins occasionnel de poudre blanche. Les années 1960 commencent à Fiume. Mais à la différence des hippies californiens, les hippies du Comandante sont prêts non seulement à faire l'amour, mais aussi à faire la guerre.

Pendant ce temps, Rome regarde Fiume avec un mélange de consternation et d'effroi. Selon les socialistes italiens, "Fiume était en train de devenir un bordel, un refuge pour les criminels et les prostituées". En réalité, tout le monde allait à Fiume : soldats, aventuriers, révolutionnaires, intellectuels, espions alliés, artistes cosmopolites, poètes néo-païens, bohèmes à la tête dans les nuages, le futuriste Marinetti, l'inventeur Marconi, le chef d'orchestre Toscanini. L'éloquence et le dandysme prolifèrent, la personnalité du Commandant est contagieuse. Décorations, uniformes, titres, hymnes et cérémonies pour tous ! Le style ornemental est de rigueur. De leur côté, les nouveaux visiteurs sont de plus en plus marginalisés : mineurs fugueurs, déserteurs, criminels et autres personnes ayant des démêlés avec la justice. Beaucoup de ces éléments sont recrutés pour former la garde du corps du Commandant : la "Disperata Legion", avec ses uniformes éclatants. D'Annunzio observait ses Arditi mangeant de l'agneau sur les plages, leurs uniformes fantastiques brillant à la lumière des flammes, et les comparait à Achille et ses myrmidons dans leur camp devant Troie. C'est ce mélange électrisant d'archaïsme et de futurisme si caractéristique de la sensibilité surhumaniste. Cela semblait si vieux, mais c'était si nouveau.

Pressé par ses engagements internationaux, le gouvernement de Rome décrète un blocus contre Fiume, et la ville trouve un moyen d'assurer sa subsistance : la piraterie. Organisés par un as de l'aviation italienne, Guido Keller, les navires de Fiume se mettent à capturer tout navire transitant entre le détroit de Messine et Venise. Et chaque prise des Uscocchi - ainsi nommés par D'Annunzio en hommage aux pirates de l'Adriatique du 16ème siècle - est accueillie dans la ville comme une fête. Les activités illicites s'étendaient aux enlèvements - un commando de Fiume captura un général italien de passage à Trieste - et aux expéditions de réquisition dans les territoires voisins, ainsi qu'à l'occupation symbolique d'autres villes voisines. Le commandant faisait broder sa devise, Ne me frego (quelque chose comme "je m'en fous"), sur un drapeau qu'il suspendait au-dessus de son lit. Fiume était un État hors-la-loi, ce que nous appellerions aujourd'hui un État hooligan. Son biographe souligne que D'Annunzio, tel un nouveau Peter Pan, avait construit un "Neverland, un espace sans relations de cause à effet, où les enfants perdus pouvaient toujours profiter de leurs aventures dangereuses sans être dérangés par le bon sens".

Mais le problème de l'enfance, c'est qu'elle se termine, et que vient le temps des adultes. Le traité de Rapallo, signé en novembre 1920, fixe les frontières entre l'Italie et la Yougoslavie et aboutit à un accord sur Fiume. D'Annunzio est isolé et même les fascistes de Mussolini lui retirent leur soutien. Après une intervention de la marine italienne et la résistance d'une poignée d'Arditi - qui se solde par plusieurs dizaines de morts - D'Annunzio est contraint de quitter Fiume à la fin du mois de décembre 1920. Lors d'une cérémonie d'adieu, son dernier cri fut : "Vive l'amour !".

Le poète a achevé sa révolution. C'est au tour de l'ancien sergent.

Le fascisme sans D'Annunzio

Au fil des ans, un Mussolini déjà au pouvoir célébrera Gabriele D'Annunzio comme le "Jean-Baptiste du fascisme". Devenu une légende, le poète passera ses deux dernières décennies reclus dans son manoir d'El Vittoriale, sur les rives du lac de Garde, où Mussolini se rendra de temps à autre pour prendre une photo avec lui.

Aujourd'hui, D'Annunzio est considéré comme une figure du régime, mais la vérité est qu'il n'a jamais été membre du parti fasciste et que ses relations avec le Duce étaient beaucoup plus ambivalentes qu'on ne pourrait l'imaginer. En particulier, Mussolini parlait de D'Annunzio comme d'une "cavité, à enlever ou à recouvrir d'or", et désignait le "fiumismo incompris" comme synonyme d'une attitude anarchiste et donc peu fiable. En fait, les deux hommes se méfiaient l'un de l'autre : Mussolini considérait D'Annunzio comme trop influent et imprévisible, et ce dernier s'abstenait de soutenir expressément le Duce. En fait, le poète recommandait à ses Arditi de se tenir à l'écart de toute formation politique, bien que nombre d'entre eux se soient retrouvés dans le fascisme et certains à l'extrême gauche ou même en Espagne dans les Brigades internationales. Les seules occasions où D'Annunzio tenta d'influencer politiquement Mussolini furent pour lui conseiller de se tenir loin d'Hitler ("ce clown féroce", "ce visage sale et ignoble").

Le poète-soldat meurt en 1938 dans sa demeure de Vittoriale, dans une atmosphère aussi baroque que claustrophobe, entouré d'espions italiens et allemands. Avec sa mort, c'est toute une époque qui disparaît, l'aube de ce fascisme qui ne pouvait pas exister. Le vrai fascisme s'est emparé de la mise en scène et de la liturgie de Fiume, mais il les a vidées de leur liberté et les a transformées en une chorégraphie bureaucratisée au service d'un projet qui a conduit l'Italie à la catastrophe. L'histoire est bien connue. Mais on oublie souvent certaines choses.

On oublie souvent que ce fascisme précoce s'inscrivait dans un climat culturel d'avant-garde, sophistiqué et pluraliste, très différent du provincialisme obtus qui caractérisait les nazis et leur kitsch völkisch. En fait, le pluralisme culturel de l'Italie fasciste - un pays où il n'y a pratiquement pas eu d'exode intellectuel - n'a rien à voir avec le dirigisme imposé à la culture à l'époque nazie. Des chercheurs comme Renzo de Felice ou Julien Freund ont opposé le caractère optimiste et "méditerranéen" du fascisme - avec sa tendance à exalter la vie dans un certain esprit de modération - au caractère sombre, tragique et catastrophique du nazisme, avec son penchant germanique pour le Ragnarök. On pourrait également souligner le caractère anti-dogmatique, voire artistique et bohème, de ce premier fascisme, en opposition aux prétentions "scientifiques" de la dogmatique nazie, basée sur le racisme biologique et le darwinisme social.

Il convient d'ajouter que le premier fascisme n'avait aucun soupçon d'antisémitisme, bien au contraire : de nombreux Juifs étaient au début du fascisme et occupaient même des postes importants, comme la publiciste Margaritta Sarfati, l'amante juive du Duce et la prima donna de la vie culturelle du régime. En fait, la politique étrangère du régime entretenait des contacts fréquents avec le mouvement sioniste. Et après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, d'éminents exilés juifs ont été accueillis en Italie.

On oublie également qu'après la "marche sur Rome" de 1922, Mussolini s'est présenté au parlement et a obtenu un large vote de confiance de la part de la majorité non fasciste. On tend à oublier que la violence des escadrons fascistes, bien que très réelle, n'était pas l'apanage du fascisme - c'était le langage politique dans une grande partie de l'Europe. Et en Italie, c'est le fascisme, mieux organisé, qui l'a finalement emporté. On oublie également que le fascisme a collaboré avec les socialistes et d'autres forces d'opposition et qu'il a remporté la majorité des voix lors des élections de 1924. Ce n'est qu'après l'assassinat brutal du député socialiste Matteoti et le refus de l'opposition de rester au parlement que les hommes de main fascistes ont pris le contrôle et que la dictature a été institutionnalisée.

En réalité, 1924 marque le début du déclin. Les années suivantes sont marquées par les grandes réalisations du régime : construction d'un État-providence, grands travaux publics et modernisation du pays. Ces réalisations gagnent le soutien d'une grande partie de la population. Mais le fascisme est déjà mortellement blessé. En trahissant la promesse faite en 1919 sur la Piazza del Santo Sepulcro à Milan ("Nous voulons la liberté pour tous, même pour nos ennemis"), le fascisme s'est transformé en une bureaucratie autosatisfaite et complaisante, et Mussolini s'est progressivement éloigné de la réalité pour se livrer à une mégalomanie qui s'est révélée désastreuse.

Malgré cela, le fascisme a promu pendant quelques années une politique favorable à la paix et à la coopération internationale, comme en témoignent les accords du Latran en 1929 et les propositions de désarmement de la Société des Nations en 1932. En ce qui concerne l'Allemagne nazie, on oublie souvent que Mussolini est à l'origine du "Front de Stresa", une initiative diplomatique qui, en avril 1935, avec la France et la Grande-Bretagne, a tenté de garantir l'indépendance de l'Autriche et le respect du traité de Versailles, et donc d'arrêter Hitler quand c'était encore possible. Deux mois plus tard, en juin 1935, la Grande-Bretagne signe avec l'Allemagne nazie un accord naval qui constitue la première violation du traité. Mussolini est laissé seul.

L'isolement s'achève avec l'invasion de l'Abyssinie et les sanctions imposées à l'Italie, qui contraignent Mussolini à s'allier à Hitler. Dès lors, prisonnier d'un mélange de peur et de fascination pour le dictateur allemand, le Duce est entraîné dans l'abîme. En 1938, il va même jusqu'à importer la législation antisémite du Troisième Reich.

Aurait-il pu y avoir une autre voie, moins dictatoriale et plus "dannunzienne"? Mussolini, contrairement à Hitler, n'a jamais eu le contrôle absolu du parti et, au sein du fascisme, il y a toujours eu une ligne contre les nazis et en faveur d'une entente avec la France et la Grande-Bretagne. Sa principale figure était le ministre de l'aviation, Italo Balbo, héros de guerre et l'un des premiers squadristes, véritable prototype de "l'homme nouveau" exalté par le fascisme. Mais Mussolini, jaloux, le nomme gouverneur de Libye pour l'éloigner des centres de pouvoir. Il y meurt en 1940 dans un accident d'avion inexpliqué. Les derniers vestiges de l'opposition fasciste sont liquidés en 1944 lors des procès de Vérone, l'ancien ministre des affaires étrangères Galeazzo Ciano et d'autres hiérarques étant exécutés sur ordre des Allemands.

Un fascisme démocratique ?

Près de cent ans plus tard, D'Annunzio et son aventure à Fiume soulèvent encore des questions. L'une d'entre elles est particulièrement provocante : un fascisme démocratique aurait-il été possible ?

Une question qui n'a de valeur que celle que l'on veut bien donner à l'histoire-fiction. Car l'histoire est ce qu'elle est, et on ne peut pas la changer. Parler aujourd'hui de "fascisme démocratique" est un oxymore, et cela semble indéniable. Cependant, nous nous réfugions souvent dans des positions intellectuellement confortables et moralement irréprochables, ce qui rend difficile la compréhension de certains phénomènes. En l'occurrence, la nature du fascisme. L'interprétation marxiste classique du fascisme comme instrument de défense du capital se condamne à ne rien comprendre et laisse inexpliqué le large soutien obtenu par un système qui n'a été extirpé que par la guerre, une guerre dans laquelle les marxistes se sont alliés au capitalisme. Cette interprétation est depuis longtemps dépassée, et aujourd'hui on tend à admettre que, comme le souligne Zeev Sternhell, le fascisme a été une manifestation extrême d'un phénomène beaucoup plus large et plus vaste - ce que Giorgio Locchi a appelé le supra-humanisme - et, en tant que tel, fait partie intégrante de l'histoire de la culture européenne.

D'Annunzio n'était pas un idéologue systématique, mais son effort prométhéen et nietzschéen symbolise le climat culturel supra-humaniste dont le fascisme est issu. Fiume a été un moment magique et nécessairement éphémère : on ne peut pas être sublime pendant vingt ans. Mais Fiume nous rappelle que l'histoire aurait pu être différente et que peut-être cette rébellion culturelle et politique - appelons-la "fascisme" - aurait pu être compatible avec un plus grand respect des libertés ou du moins évoluer en dehors des aberrations que nous connaissons déjà. Bien sûr, alors peut-être que ce ne serait plus du fascisme, mais quelque chose d'autre.

Si l'on ne tient pas compte du phénomène culturel du surhumanisme, on ne peut pas comprendre le fascisme. Mais ce n'est pas la seule évolution qu'il a connue. Historiquement, il y en a eu deux autres. La première a été un développement intellectuel majeur qui continue à parler aux gens aujourd'hui : la soi-disant "révolution conservatrice" allemande. Et la seconde était une plante vénéneuse : le nazisme. La question que l'on peut se poser aujourd'hui est de savoir si cet humus culturel surhumaniste est définitivement épuisé ou s'il peut encore donner naissance à des rejetons inédits. Après tout, et selon la conception "sphérique" du temps, l'histoire est toujours ouverte ; et lorsque l'histoire se régénère, elle le fait d'une manière toujours nouvelle et toujours imprévue.

L'anarchisme de droite

"Nous dénonçons le manque de goût dans la représentation parlementaire. Nous nous recréons dans la beauté, l'élégance, la courtoisie et le style.... Nous voulons être dirigés par des hommes miraculeux et fantastiques" (Filippo Tommaso Marinetti).

"L'art de commander consiste à ne pas commander" (Gabriele D'Annunzio).

Mais l'intérêt de réexaminer D'Annunzio va bien au-delà de la question de la nature du fascisme. Le poète-soldat préfigure une manière de faire de la politique qui est encore en vigueur aujourd'hui : la politique du spectacle, la fusion des éléments sacrés et profanes, l'intuition que, en fin de compte, tout est politique. La Charte du Carnaro est un document visionnaire, dans la mesure où elle aborde des préoccupations, des libertés et des droits qui avaient jusqu'alors été relégués en dehors de la sphère politique et qui, au cours des décennies suivantes, allaient devenir partie intégrante du constitutionnalisme moderne. D'une certaine manière, D'Annunzio semblait détenir la clé de tout ce qui allait suivre. Nous sommes tous, dans une large mesure, ses héritiers, pour le meilleur et pour le pire.

C'est pourquoi il serait erroné de considérer D'Annunzio comme un esthète dilettante devenu révolutionnaire. Ou de le dépolitiser et de considérer - comme semble le souligner son perspicace biographe Michael A. Ledeen semble souligner - que ce qui est important dans Fiume n'est pas le contenu, mais le style, et qu'aucune position idéologique concrète n'émerge de Fiume. Carlos Caballero Jurado est beaucoup plus correct lorsqu'il affirme que : "Fiume n'était pas un terrain. Fiume était un symbole, un mythe, quelque chose qui ne peut peut-être pas être compris aujourd'hui, à une époque si réfractaire aux mythes et aux rites. L'entreprise de Fiume relève plus de la rébellion culturelle que de l'annexion politique". Quels messages l'homme d'aujourd'hui peut-il tirer, non seulement de Fiume, mais de l'ensemble de la carrière de D'Annunzio ?

Tout d'abord, l'idée que la seule véritable révolution est celle qui vise à une transformation intégrale de l'homme. En d'autres termes, une révolution qui se présente avant tout comme une révolution culturelle. Ce que les révolutionnaires de mai 1968 semblaient avoir bien compris. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en réalité, presque tout ce qu'ils proposaient avait déjà été inventé - l'imagination avait déjà pris le pouvoir cinquante ans plus tôt sur la côte adriatique. La grande surprise, c'est que le décideur - et c'est la deuxième grande leçon de Fiume - n'était pas un utopiste progressiste, libertaire et mondialiste, mais un patriote, un élitiste pratiquant une éthique héroïque. Fiume est la démonstration que des idées telles que la libération sexuelle, l'écologie, la démocratie directe, l'égalité entre hommes et femmes, la liberté de conscience et l'esprit de fête peuvent être présentées non seulement à partir de positions égalitaires, pacifistes, hédonistes et féministes, mais aussi à partir de valeurs aristocratiques et différentialistes, identitaires et héroïques.

Le geste de D'Annunzio implique aussi quelque chose de très actuel : c'est le premier cri de rébellion contre un système américano-morphe qui, dans ces années-là, commençait à étendre ses tentacules ; c'est le cri de défense de la beauté et de l'esprit contre le règne de la vulgarité et l'empire du dollar.

Le geste de D'Annunzio est aussi la revendication surréaliste et héroïque d'une régénération politique fondée sur la libération de la personnalité humaine et un cri de protestation contre le monde de bureaucrates anonymes qui s'approche de nous.

Fiume, c'est aussi la démonstration qu'il est possible de dépasser le clivage droite-gauche, que la transversalité est possible. Des valeurs de droite et des idées de gauche. La première synthèse véritablement postmoderne. Fiume est la seule expérience connue à ce jour de ce qui pourrait être un anarchisme de droite poussé jusqu'à ses ultimes conséquences.

Il reste une dernière question, qui concerne l'activité de D'Annunzio en tant que prédicateur et exalteur de la guerre. C'est quelque chose qui nous semble indéfendable aujourd'hui - même si ce n'était pas le cas à l'époque où la guerre pouvait encore être vécue comme une aventure épique. Mais nous savons aujourd'hui que, derrière cette rhétorique enflammée, aucune cause réelle ne justifiait un tel sacrifice. Et pourtant...

Mais il est possible que ces hommes à la rhétorique enflammée, au fond d'eux-mêmes, le savaient aussi. Il est tout à fait possible que D'Annunzio et d'autres comme lui, distillant un nihilisme positif, aient su qu'en fin de compte, le patriotisme valait bien mieux que le néant. Aujourd'hui, nous avons le Néant, et nous avons certainement moins de morts. Mais il convient de se demander si, par rapport à ces hommes, nous ne sommes pas aussi plus vivants grâce à lui.

L'époque des années incendiaires a sombré dans le passé. L'époque où les sergents et les poètes faisaient des révolutions est révolue. Et, comme on dit, les corps ont été dévorés par le temps, les rêves ont été dévorés par l'histoire et l'histoire a été engloutie par l'oubli. On dit aussi que les vieux guerriers ne meurent jamais, ils disparaissent physiquement. Après la catastrophe, il nous reste le souvenir de la grandeur et des hommes qui l'ont rêvée.

https://legio-victrix.blogspot.com/2023/10/adriano-errigu...

19:50 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, gabriele d'annunzio, italie, avant-garde, littérature, littérature italienne, lettres, lettres italiennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

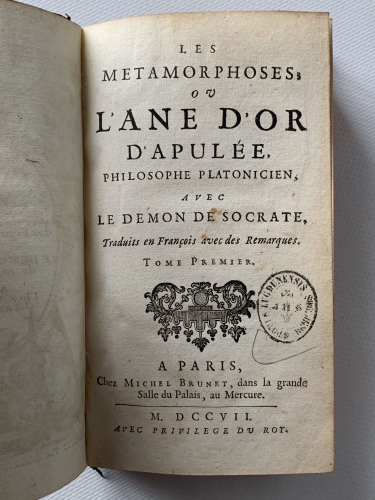

Apulée et la « reine du Ciel »

Apulée et la « reine du Ciel »

Nicolas Bonnal

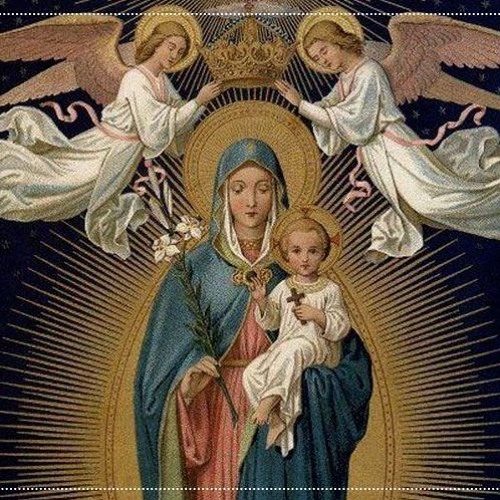

La royauté et la suprématie de la Femme dans le Graal ont toujours possédé une dimension ésotérique. Les origines païennes – au sens éminemment traditionnel du terme – sont bien établies et elles sont liées aux religions à mystères liées aux deux grandes déesses de l’Antiquité, Aphrodite-vénus et Cérès-Déméter. Aucun texte n’est plus instructif ni inspirateur que l’Âne d’or d’Apulée, dans lequel nos écrivains du Graal ont puisé à foison. C’est Evola qui nous a donné l’idée de nous y référer férocement (dans notre Chevalerie hyperboréenne), dans sa préface du Mythe du Graal.

Voici comment Lucius apostrophe sa bien-aimée déesse, parée comme nos dames de toutes forces et vertus, déesse omniprésente à laquelle tous se réfèrent sans parfois le savoir. Le paganisme œcuménique s’en donne ici à cœur joie, à science profuse :

« Reine des cieux, qui que tu sois, bienfaisante Cérès, mère des moissons, inventrice du labourage, qui, joyeuse d’avoir retrouvé ta fille, instruisis l’homme à remplacer les sauvages banquets du vieux gland par une plus douce nourriture ; toi qui protèges les guérets d’Éleusis ; Vénus céleste, qui, dès les premiers jours du monde, donnas l’être à l’Amour pour faire cesser l’antagonisme des deux sexes, et perpétuer par la génération l’existence de la race humaine ; toi qui te plais à habiter le temple insulaire de Paphos, chaste sœur de Phébus, dont la secourable assistance au travail de l’enfantement a peuplé le vaste univers ; divinité qu’on adore dans le magnifique sanctuaire d’Éphèse ; redoutable Proserpine, au nocturne hurlement, qui, sous ta triple forme, tiens les ombres dans l’obéissance ; geôlière des prisons souterraines du globe ; toi qui parcours en souveraine tant de bois sacrés, divinité aux cent cultes divers, ô toi dont les pudiques rayons arpentent les murs de nos villes, et pénètrent d’une rosée féconde nos joyeux sillons ; qui nous consoles de l’absence du soleil en nous dispensant ta pâle lumière ; sous quelque nom, dans quelque rit, sous quelques traits qu’il faille t’invoquer, daigne m’assister dans ma détresse, affermis ma fortune chancelante. »

Ensuite la sage déesse révèle ses noms :

« Dans les trois langues de Sicile, j’ai nom Proserpine Stygienne, Cérès Antique à Éleusis. Les uns m’invoquent sous celui de Junon, les autres sous celui de Bellone. Je suis Hécate ici, là je suis Rhamnusie. Mais les peuples d’Éthiopie, de l’Ariane et de l’antique et docte Égypte, contrées que le soleil favorise de ses rayons naissants, seuls me rendent mon culte propre, et me donnent mon vrai nom de déesse Isis. »

Parmi ses attributs, on distingue vases et amphores – comme dans nos légendes du Graal :

« La déesse tenait dans ses mains différents attributs. Dans sa droite était un sistre (petit instrument) d’airain, dont la lame étroite et courbée en forme de baudrier était traversée de trois petites baguettes, qui, touchées d’un même coup, rendaient un tintement aigu. De sa main gauche pendait un vase d’or en forme de gondole, dont l’anse, à la partie saillante, était surmontée d’un aspic à la tête droite, au cou démesurément gonflé (…)

Ce dernier portait aussi du lait dans un petit vase d’or arrondi en forme de mamelle, et il en faisait des libations. Un cinquième était chargé d’un van d’or, rempli de petits rameaux du même métal. Enfin, un dernier marchait présentant une amphore. »

On retrouve chez Apulée les miroirs omniprésents dans nos contes (ils accompagnent les cortèges de Vénus) et aussi le peigne de Guenièvre que recueille Lancelot, précieux talisman nimbé de cheveux d’or :

« D’autres avaient suspendus sur le dos des miroirs tournés vers la déesse, afin qu’elle pût avoir la perspective du train dévot qui la suivait. Quelques-unes, tenant en main des peignes d’ivoire, simulaient, par les mouvements du bras et des doigts, des soins donnés à la royale chevelure. »

Revoyez Fort Apache de John Ford dans cette perspective, quand Shirley Temple mire par son miroir le train de cavaliers qui suit son carrosse.

Le peigne et le cheveu d’or se retrouvent chez Chrétien. C’est présent chez Homère. Eliade les analyse dans Méphistophélès et l’androgyne (Chant VIII de l’Iliade, sur la chaîne d’or de Zeus-Pater).

Apulée n’est pas sceptique (même crétinisme pour évoquer Omar Khayyâm) et il voit ce dont il parle (comme Chrétien ou Wolfram, quoiqu’en disent les commentateurs plus informés que les génies colporteurs de ces contes) :

« On voyait, en outre, un concours nombreux de personnes des deux sexes, munies de lanternes, de torches, de bougies et autres luminaires, par forme d’hommage symbolique au principe générateur des corps célestes. »