samedi, 15 février 2025

"Étrangers en terre étrangère": du romantisme au paganisme dans l’esprit de Friedrich Georg Jünger

"Étrangers en terre étrangère": du romantisme au paganisme dans l’esprit de Friedrich Georg Jünger

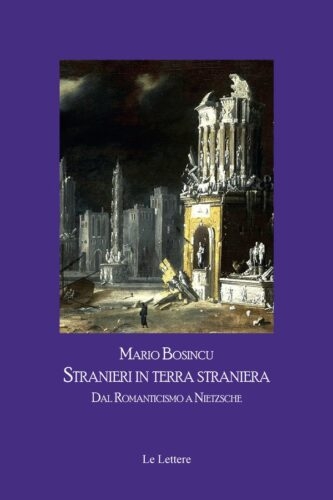

L'incontournable essai de Mario Bosincu, germaniste à l'Université de Sassari, sur "certaines figures exemplaires de l'altérité, apparues dans le domaine philosophico-littéraire entre la fin du 18ème siècle et la Seconde Guerre mondiale".

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/118924-stranieri-in-terra-stran...

Mario Bosincu, germaniste à l’Université de Sassari, avait déjà démontré son niveau d’érudition dans ses travaux précédents. La lecture de son dernier ouvrage a confirmé cette impression. Il s’agit du livre Étrangers en terre étrangère. Du romantisme à Nietzsche (Stranieri in terra straniera - Dal romanticismo a Nietzsche), publié par la maison d'édition Le Lettere (377 pages, 25 euros). C'est un essai bien documenté, construit sur des analyses philologiques irréprochables, qui ne font pas, il faut le noter, de l’écriture et du travail de reconstruction de l’auteur une simple démonstration érudite. L’écriture est, en effet, vivante, fluide et, par certains aspects, témoigne de l’intérêt sincère de Bosincu pour les thèmes abordés, sans que cela n’affecte le caractère scientifique de l’essai. Le livre, comme le remarque le germaniste, « entend mettre en lumière certaines figures exemplaires de l’altérité, apparues dans le domaine philosophico-littéraire entre la fin du 18ème siècle et la Seconde Guerre mondiale [...] principalement dans la culture allemande » (p. VII). Il s’agit d’un excursus dans lequel, à partir du romantisme, Bosincu entreprend l’exégèse de la proposition philosophico-existentialiste de Nietzsche pour aboutir finalement à l’interprétation de l’écrit de Friedrich Georg Jünger, Apollon, Pan, Dionysos de 1943.

Qui sont les penseurs interrogés par Bosincu ? Des philosophes et écrivains de la Kulturkritik, des « antimodernes ». Cette définition renvoie à un large groupe d’auteurs qui ont vu dans la modernité, inaugurée par les Lumières, un appauvrissement de la vie. Ces intellectuels développent « une façon de réfléchir qui met en lumière les traits pathologiques de la modernité, [...] regardant le passé prémoderne [...] et esquissant l’idéal antithétique de l’homme total » (p. 3). Parmi eux, il convient de rappeler Schiller. Celui-ci perçoit, à son époque, l’affaiblissement des facultés humaines au seul bénéfice de l’intellect analytique, scientifique et instrumental, mis au service du Gestell et de la recherche du gain économique. L’époque moderne est vécue comme celle du retour des Titans, centrée sur « la puissance » de l’excès et effaçant les qualités propres à la personne, à l’individu convaincu et réconcilié avec les potestates animant le cosmos. En même temps, les « antimodernes » découvrent, grâce à l’héritage des Lumières, notre historicité, comprenant que l’homme amputé, l’homme d’une seule dimension de la modernité, est contingent et peut être surmonté. Non sans raison, Nietzsche relève que : « “le pouvoir d’être différent” [...] fait partie des attributs de la “grandeur” » (p. 5).

Ce que les tenants des Lumières avaient montré, eux, avec leurs écrits, était la réalisation d’une « colonisation de l’imaginaire » modernisante. Il était nécessaire de réaliser un « contre-mouvement » visant à créer une « subjectivité » autre, différente, qui retrouverait ses paradigmes, ses exempla dans le passé médiéval ou dans la vision du monde hellénique. Cet homme utopique, jamais « utopiste » (les deux termes, pour l’auteur, ont une valeur inconciliable), serait le porteur de la Kultur (Spengler) en opposition à la décadente Zivilisation. Le romantisme et tous les auteurs examinés par Bosincu sont, pour le dire avec Löwy et Sayre, porteurs d’une vision anticapitaliste et esthétisante, porteurs d’un code existentiel alternatif, comme le reconnut Sombart, à l’identité bourgeoise. L’homme nouveau devait être construit : « par des pratiques orientées vers l’intériorité telles que l’expérience de la nature et la lecture, une technologie du soi » (p. 13), afin d’établir une « résistance éthopoïétique à la modernité » (p. 14). À cet égard, Baudelaire, parmi d’autres, a agi, en faisant référence au dandy, un individu capable de transformer sa propre existence en une œuvre d’art, pour se différencier des masses et des idola introduits par la raison calculante. Un autre exemple, mais non dissemblable, de cette rébellion se trouve aussi dans les écrits et la vie de Thoreau, dans son retour à la nature sauvage (wilderness).

Les antimodernes de génie sont des hommes seuls, des étrangers en terre étrangère qui, dans l’isolement nécessaire à la pratique philosophique, réalisent la metanoia, le « changement de cœur ». Leurs œuvres sont une « communication d’existence » qui, comme le soutenait Kierkegaard, ne cherchent pas à s’adresser au lecteur des « gazettes », mais tendent à « le saisir par le col », animées comme elles sont par l’urgence de lui faire acquérir un regard épistrophique et absolu sur la vie. La littérature interrogée par Bosincu est, d’un côté, un sermo propheticus (la production fichtéenne est à cet égard exemplaire), de l’autre, un sermo mysticus qui, selon la leçon de Maître Eckhart, poursuit le « vide » du singulier dans un processus de conversion « initiatique », menant au « réveil », au tertium datur de la coincidentia oppositorum. Des modèles de cette écriture, indique l’auteur, peuvent être retrouvés chez Marc-Aurèle et Pétrarque. Les exempla sont ceux transmis par Tacite, puis en sont témoins les Héros de Carlyle. Les antimodernes se configurent donc comme des parrhesiastes, des intellectuels qui affirment la vérité à une époque de son oubli, à une époque où, pour le dire avec Badiou, on pense à partir de la fin : « Le plaisir de la destruction (du moderne) est, en même temps, un plaisir créatif ! » (p. 103). Nietzsche, dont la pensée est reconstruite en détail à partir de Feuerbach, est convaincu que démolir: « l’idée de Dieu [...] signifie [...] briser le sortilège qui dépouille de sa valeur l’au-delà » (p. 103), afin de renouveler la « fidélité à la terre ».

Ce que nous ne partageons pas dans l’herméneutique savante de Bosincu, c’est son jugement sur le contre-mouvement des auteurs examinés, qui est inscrit dans la même logique qui sous-tendrait les thèses néo-gnostiques puritaines et des Lumières (Voegelin). À notre avis, les auteurs de Bosincu, du moins ceux qui regardent la physis hellénique comme seule transcendance, le font dans la conviction que c’est seulement en elle (Bruno) que se trouve le principe, l’origine : ils sont donc étrangers à toute perspective dualiste et gnostique. C’est au dualisme chrétien que l’on peut, en revanche, imputer de receler en lui des germes gnostiques, très clairs dans la dévaluation de la nature et du monde au bénéfice du Parfait, de Dieu. Central pour la compréhension de cette affirmation: le dernier chapitre du volume est consacré à l’œuvre de Friedrich Georg Jünger. L’œuvre de F. G. Jünger est un « paganisme de l’esprit », centré sur la « fraternelle antithèse » d’Apollon, Pan et Dionysos. Friedrich Georg semble adhérer à une perspective mythique : il considère que dans chaque être, dans l’intériorité de l’homme et dans ses activités, agit un dieu. Le divin est palpablement vivant, il se fait expérience, loin de toute issue « wotaniste ».

Pour échapper au pouvoir réifiant du moderne, l’homme doit retrouver la dimension imaginale : seule en elle est-il possible de retrouver le souffle des dieux, la métamorphose éternelle de l’âme de la physis. Aux mêmes conclusions sont parvenus, dans la pensée italienne du 20ème siècle, Evola, Emo, Diano et Colli. Celui qui écrit se sent aujourd'hui un étranger en terre étrangère, bien qu’il soit ébloui, comme les penseurs évoqués, par le thauma, la merveille tragique de la vie.

18:23 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich-georg jünger, révolution conservatrice, livre, mario bosincu, lettres allemandes, littérature allemande, lettres, littérature |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.