lundi, 14 avril 2025

Démocratie libérale: le régime des débatteurs

Démocratie libérale: le régime des débatteurs

Raphael Machado

Pourquoi les débats sont-ils généralement inutiles ?

Chaque fois que j'assiste à un débat (ou que j'en entends parler), j'en sors avec la conviction qu'il s'agit de l'une des activités les plus inutiles du monde contemporain. Mais j'extrapole aussi la réalité des débats à la nature même de la démocratie libérale.

En ce qui concerne le débat lui-même, comme nous le voyons en période électorale ou sur l'internet, il est traité comme un moyen de « découvrir la vérité » où la « bonne » chose à faire est d'être celui qui « gagne » le débat. Apparemment, celui qui « gagne » un débat électoral obtient quelques voix de plus dans la dernière ligne droite. Quant aux autres types de débats, il semble que certaines personnes changent même d'idéologie à cause du résultat d'un débat en ligne.

Pour moi, tout cela n'est que folie, tout simplement parce que les débats sont un moyen absolument inefficace de découvrir une quelconque vérité. Si nous ne parlons pas ici d'un dialogue platonicien, les débats ne sont rien d'autre que des disputes rhétoriques dans lesquelles l'éristique se distingue. Ce qui compte, c'est de « gagner », et l'on met donc l'accent sur une série de facteurs qui n'ont rien à voir avec l'examen de la question : l'assurance, la diction, l'incisivité, la rapidité d'élocution, les accroches, les sophismes en tout genre, etc.

Dans un débat, par exemple, il est important d'avoir « des réponses sur le bout de la langue » à tout ce que dit l'adversaire. De préférence des réponses qui contiennent des phrases d'accroche. C'est excellent pour couper. Mauvais pour la recherche de la vérité. La vérité n'est souvent atteinte que par une réflexion lente et silencieuse. Certaines vérités doivent mûrir comme le vin pour être accessibles. La vérité n'a donc pas grand-chose à voir avec les mots maniés comme lors d'un combat d'escrime et beaucoup à voir avec le silence.

Qu'est-ce que cela signifie - pour la gestion de l'État - qu'un politicien réussisse bien dans les débats ? Absolument rien. Tout au plus peut-on conclure qu'il est un bon acteur et qu'il maîtrise bien la rhétorique. Rien de plus. Il en va de même pour les débats « intellectuels » ou « idéologiques ». Ces débats, d'ailleurs, comme les débats religieux, sont impossibles parce qu'ils violent une règle de base du débat formel, qui est le point de départ commun. Les parties doivent partir d'un ensemble de vérités avec lesquelles elles sont toutes deux d'accord et elles doivent être en harmonie linguistique. Par exemple : quelle est la logique d'un débat théologique entre un catholique et un musulman sunnite ? Aucune. Tout au plus peut-on prouver qui comprend le mieux sa religion, mais aucune vérité religieuse n'est démontrée par un débat entre différentes religions.

La vérité est loin d'être là. Tout ce que nous avons, c'est un spectacle. Les gens le regardent comme s'il s'agissait d'un match de football, et chacun repart avec des convictions renforcées. Les deux camps revendiquent la victoire, leurs supporters applaudissent.

Nous pouvons aller un peu plus loin et extrapoler du débat politique électoral à la manière même dont les affaires publiques sont conduites dans les régimes de démocratie libérale.

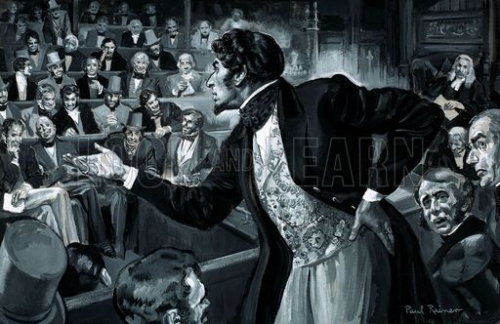

Dans la démocratie libérale, l'institution centrale est le parlement, c'est-à-dire l'assemblée au sein de laquelle les représentants élus du peuple débattent de l'élaboration de lois visant à résoudre les problèmes, à répondre aux crises ou à améliorer les choses. Dans la perspective libérale-démocratique typique, l'exécutif n'est que l'exécutant des lois et le judiciaire n'est que l'exécutant des lois dans les situations litigieuses. Le cœur de l'État est l'ordre normatif produit en permanence par le pouvoir législatif.

Les parlementaires discutent, débattent et négocient, convaincus qu'ils peuvent trouver la meilleure solution aux problèmes nationaux. Mais ce qui se passe dans le débat entre deux personnes se passe aussi dans le débat entre tous. Il n'y a pas de vérité car le débat parlementaire porte sur les « avantages » et les « inconvénients », qui vont de la satisfaction d'intérêts personnels à la garantie d'une réélection, en passant par l'échange de faveurs, etc. Chaque projet de loi est donc méconnaissable lorsqu'il parvient à être adopté : il est abaissé au plus petit dénominateur commun pour assurer le plus grand consensus possible et subit des greffes à n'en plus finir. Seules les lois non pertinentes sont adoptées sans trop de difficultés.

Imaginez maintenant cet état de bavardage vide de sens et d'orientation en période de crise, lorsque la survie du pays est menacée par une situation imprévue. Une solution rapide est nécessaire, mais personne ne peut l'offrir, parce que les bavards ont besoin d'argumenter, de négocier, de débattre jusqu'à ce qu'ils parviennent à quelque chose. C'est de là que proviennent plusieurs des principales réflexions de Schmitt sur les problèmes intrinsèques du libéralisme.

En effet, de même que nous approchons la vérité par une réflexion silencieuse et que nous pouvons la présenter au monde par un dialogue ordonné et respectueux, les affaires publiques ne peuvent être bien menées que si l'action décisive d'un exécutif fort, conseillé par des experts indifférents au spectacle rhétorique, se superpose au bavardage.

20:28 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : débat, démocratie, définition, démocratie parlementaire, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.