Sommaire :

Entretien avec Alain de Benosit

Entretien avec Alain de Benosit

Retour sur l’histoire d’une enquête

Dans la bibliothèque de Céline [E1]

Céline rend-il fous ces « psys » ? La polémique enfle…

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

L’américanisation linguistique de l’Union européenne

par Yannick Sauveur

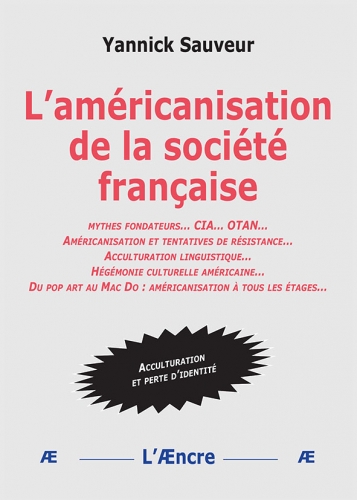

Si mon essai sur l’américanisation de la société française [1] traite du cas français, il est évident, hélas, que les constats que je fais s’appliquent très largement à l’Europe dans son ensemble, voire à ce qu’on appelle improprement l’Occident. J’ai écrit un long chapitre relatif à l’acculturation linguistique. Même si l’américanisation recouvre tous les aspects de la vie courante : arts, musique, vêtement, restauration, tourisme, il en est un qui me paraît essentiel, être le problème numéro 1, c’est celui de la langue nationale qui est en voie de disparition. En disant nationale, j’entends le français en France (ou Wallonie, ou Québec ou Suisse romande), l’allemand en Allemagne, l’italien en Italie, le castillan en Espagne, etc. Les ravages de la domination culturelle américaine sont, faut-il le déplorer, identiques dans tous les pays se soumettant avec une facilité déconcertante à la colonisation américaine. Le linguiste italien Antonio Zoppetti rappelle le propos de Churchill selon qui « Le pouvoir de dominer la langue d’un peuple offre des gains bien supérieurs à ceux de lui enlever des provinces et des territoires ou de l’écraser en l’exploitant. Les empires du futur sont ceux de l’esprit. »[2]

Si mon essai sur l’américanisation de la société française [1] traite du cas français, il est évident, hélas, que les constats que je fais s’appliquent très largement à l’Europe dans son ensemble, voire à ce qu’on appelle improprement l’Occident. J’ai écrit un long chapitre relatif à l’acculturation linguistique. Même si l’américanisation recouvre tous les aspects de la vie courante : arts, musique, vêtement, restauration, tourisme, il en est un qui me paraît essentiel, être le problème numéro 1, c’est celui de la langue nationale qui est en voie de disparition. En disant nationale, j’entends le français en France (ou Wallonie, ou Québec ou Suisse romande), l’allemand en Allemagne, l’italien en Italie, le castillan en Espagne, etc. Les ravages de la domination culturelle américaine sont, faut-il le déplorer, identiques dans tous les pays se soumettant avec une facilité déconcertante à la colonisation américaine. Le linguiste italien Antonio Zoppetti rappelle le propos de Churchill selon qui « Le pouvoir de dominer la langue d’un peuple offre des gains bien supérieurs à ceux de lui enlever des provinces et des territoires ou de l’écraser en l’exploitant. Les empires du futur sont ceux de l’esprit. »[2]

L’américanisation n’est pas récente. Le déferlement culturel U.S., déjà présent dans la première moitié du 20ème siècle, prend son envol avec la fin de la 2ème Guerre mondiale : chewing-gum, bas Nylon, cigarettes blondes, coca-cola envahissent les territoires libérés. Ces nouveaux produits de consommation sont associés à un message subliminal, celui de liberté et c’est ainsi que la majorité des peuples vont entendre cette nouvelle occupation que certains nommeront plus tard une colonisation douce. Les Accords Blum-Byrnes et le Plan Marshall signés respectivement en 1946 et 1947 vont accélérer la domination politico-économico-culturelle tant il est vrai que tout est lié et qu’une domination qui ne serait que militaire n’aurait pas de sens, ce qu’a bien compris le politiste et ancien conseiller de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, pour qui « La domination culturelle des États-Unis a jusqu’à présent été un aspect sous-estimé de sa puissance globale. »

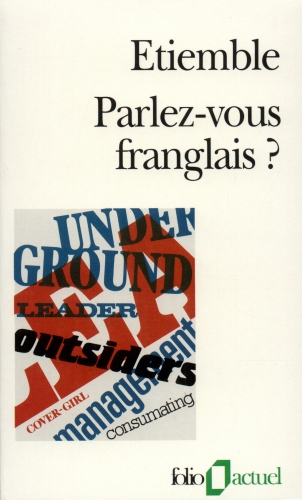

Voilà pour le contexte historique. En ces années 40 et 50, les langues nationales sont encore épargnées. Au début des années 60, un auteur français, Etiemble, écrit un pamphlet, Parlez-vous franglais ?[3]. À la même époque des auteurs italien ou allemand auraient pu, tout aussi bien, écrire Parlez-vous italianglese ? ou Parlez-vous germanglais ? Etiemble fustige (déjà !) le sabir atlantique (« une langue au niveau le plus bas ») et l’invasion de l’anglais. Succès éditorial remarquable mais fiasco du point de vue de son influence. La lecture du livre d’Etiemble, à 60 ans de distance, prête à sourire tant il est vrai que les parking, dancing, building, pressing, lunch, business, fair-play, teenagers paraissent bien ordinaires à nos oreilles des années 2020.

Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de citer quelques-uns des mots et expressions couramment utilisés dans les médias grand public : les masters, les think tanks, les followers, les like, les posts, les happy hours, le management, les managers, le turn-over, le feedback, le merchandising, l’inévitable black friday, le coach et le coaching avec ses variantes, equicoach et equicoaching, le coworking, le leadership, les leaders, les show room, les fast food, le drive et les drive in, les hamburger, check in et check out, les looser, les spots diffusés en prime time, les podcasts et les émissions en replay, les talk show, un full time job, les news qui se déclinent en news magazines, en newsletter, le body language, les start-up, faire son coming out (très en vogue dans la classe élitaire de la politique et/ou du spectacle), les check up, les crowfunding (financement participatif), le coliving et autre storytelling. En lisant la presse, je découvre que ThereSheGoes est une application pour aider les femmes à entreprendre ou encore qu’un escape game permet de sensibiliser sur les handicaps invisibles. Quant à la team mise à toutes les sauces, elle fait presque partie du langage courant et dans son sillage, la dream team. J’ai vu récemment un panneau intitulé « Espace Street Workout » qui invite à respecter la charte éthique de la Fédération Mondiale de Street Workout[4] et de Calisthénics. J’arrête là cet exercice épuisant qui n’est pas une spécificité française. En Italie comme en France dans les aéroports ou dans les gares, les portes d’embarquement sont des gates !

Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de citer quelques-uns des mots et expressions couramment utilisés dans les médias grand public : les masters, les think tanks, les followers, les like, les posts, les happy hours, le management, les managers, le turn-over, le feedback, le merchandising, l’inévitable black friday, le coach et le coaching avec ses variantes, equicoach et equicoaching, le coworking, le leadership, les leaders, les show room, les fast food, le drive et les drive in, les hamburger, check in et check out, les looser, les spots diffusés en prime time, les podcasts et les émissions en replay, les talk show, un full time job, les news qui se déclinent en news magazines, en newsletter, le body language, les start-up, faire son coming out (très en vogue dans la classe élitaire de la politique et/ou du spectacle), les check up, les crowfunding (financement participatif), le coliving et autre storytelling. En lisant la presse, je découvre que ThereSheGoes est une application pour aider les femmes à entreprendre ou encore qu’un escape game permet de sensibiliser sur les handicaps invisibles. Quant à la team mise à toutes les sauces, elle fait presque partie du langage courant et dans son sillage, la dream team. J’ai vu récemment un panneau intitulé « Espace Street Workout » qui invite à respecter la charte éthique de la Fédération Mondiale de Street Workout[4] et de Calisthénics. J’arrête là cet exercice épuisant qui n’est pas une spécificité française. En Italie comme en France dans les aéroports ou dans les gares, les portes d’embarquement sont des gates !

À cela ajoutons la transformation de nos villes, tant les périphéries avec les mêmes enseignes, les mêmes publicités, les centres-villes dont les vitrines se parent de slogans ou accroches anglo-saxonisées (Haircuts and Shaves BARBER SHOP Professionnal Service, L’Ideal Coffee - Working Café – Salad Bar – Petite restauration). On reste confondus devant pareille bêtise qui, hélas, se répand à toute vitesse.

Ce langage, le franglais (Etiemble), le gallo-ricain pour Henri Gobard, le globish[5], langage réduit à 1.500 mots, syntaxe et grammaire simplifiées, voire la très expressive okeïsation, n’est qu’un des aspects de l’américanisation du langage. J’ai indiqué ailleurs[6] qu’il y avait deux types d’américanisation : Américanisation du riche, américanisation du pauvre (insidieuse), américanisation voulue (recherchée) ou subie, le résultat est le même. Et les deux publics peuvent se rejoindre et se retrouver dans un McDo. Cette américanisation subliminale de nos cerveaux (François Asselineau) n’est que la résultante d’un travail de sape en amont opéré depuis des décennies par des gouvernants serviles, des journalistes aux ordres, et plus généralement les élites complices de cette dégradation sans oublier une certaine bourgeoisie qui, par mimétisme, par snobisme envoie ses rejetons aux States (une année pour passer le bac américain, ou études supérieures complètes). Pour ceux-là, l’anglo-américain est une première langue à égalité avec la langue maternelle : les curriculums vitae sont rédigés exclusivement en anglais, même pas en bilingue langue maternelle/anglais ! Toutes les productions scientifiques sont majoritairement en anglais. C’est une erreur de croire que la richesse scientifique doive s’exprimer en anglais pour être reconnue. Le mathématicien Laurent Lafforgue (médaille Fields 2002) considère que, contrairement à l’opinion commune, ce n’est pas grâce à la vigueur et à la qualité de l’école française de mathématiques que les mathématiques françaises continuent à être publiées en français, mais, tout à l’inverse, parce que cette école continue à publier en français qu’elle conserve son originalité et sa force.[7]

Ce langage, le franglais (Etiemble), le gallo-ricain pour Henri Gobard, le globish[5], langage réduit à 1.500 mots, syntaxe et grammaire simplifiées, voire la très expressive okeïsation, n’est qu’un des aspects de l’américanisation du langage. J’ai indiqué ailleurs[6] qu’il y avait deux types d’américanisation : Américanisation du riche, américanisation du pauvre (insidieuse), américanisation voulue (recherchée) ou subie, le résultat est le même. Et les deux publics peuvent se rejoindre et se retrouver dans un McDo. Cette américanisation subliminale de nos cerveaux (François Asselineau) n’est que la résultante d’un travail de sape en amont opéré depuis des décennies par des gouvernants serviles, des journalistes aux ordres, et plus généralement les élites complices de cette dégradation sans oublier une certaine bourgeoisie qui, par mimétisme, par snobisme envoie ses rejetons aux States (une année pour passer le bac américain, ou études supérieures complètes). Pour ceux-là, l’anglo-américain est une première langue à égalité avec la langue maternelle : les curriculums vitae sont rédigés exclusivement en anglais, même pas en bilingue langue maternelle/anglais ! Toutes les productions scientifiques sont majoritairement en anglais. C’est une erreur de croire que la richesse scientifique doive s’exprimer en anglais pour être reconnue. Le mathématicien Laurent Lafforgue (médaille Fields 2002) considère que, contrairement à l’opinion commune, ce n’est pas grâce à la vigueur et à la qualité de l’école française de mathématiques que les mathématiques françaises continuent à être publiées en français, mais, tout à l’inverse, parce que cette école continue à publier en français qu’elle conserve son originalité et sa force.[7]

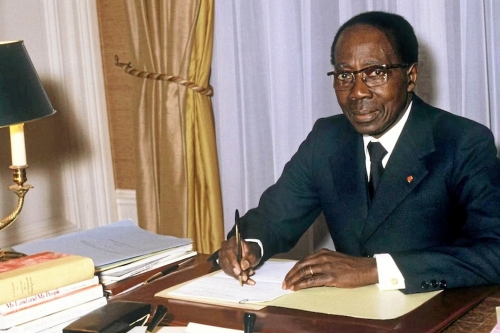

Les conférenciers s’expriment en anglais même s’il y a la traduction simultanée. Comment s’en étonner lorsque le Président de la République, Emmanuel Macron, s’obstine, contre tout bon sens, à ne pas utiliser la langue qui fut celle de la diplomatie pendant des siècles. Loin d’être un cas isolé, d’autres dirigeants, ainsi Mario Draghi, ancien Président du Conseil, ancien Président de la B.C.E., fait ses discours en anglais depuis des années. La francophonie, elle-même, est en berne mais comment ne le serait-elle pas avec une secrétaire générale de l’OIF (Organisation internationale de la francophonie), Louise Mushikiwabo (photo), élue en 2018 et réélue en 2022, dont la candidature a été présentée en anglais par le président du Rwanda, Paul Kagame. Il est vrai que le Rwanda a remplacé en 2008 le français par l’anglais en tant que langue obligatoire à l’école !

Comment imaginer qu’Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk, quand ils se réunissent parlent dans une autre langue que l’anglo-américain ?

Les young leaders ne sont plus une spécificité franco-américaine. On les retrouve en Italie, en Allemagne, et même… en Afrique (Promotion 2023 de la French-African Foundation sous le haut patronage du Président Emmanuel Macron et du Président Paul Kagame). Les élites atlantistes sont associées aux cercles et organisations mondialistes : Fondation Rockefeller, Fondation Ford, Bilderberg Group, Aspen Institute. L’anglo-américain est tout naturellement la langue de communication pour ces participants du Bilderberg Group (réunion 2023) : Edouard Philippe, ancien Premier ministre français, Albert Bourla, Président de Pfizer, Paolo Gentiloni, Commissaire européen aux Affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l’Union douanière, à la Commission européenne, Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, etc. La présidente du Conseil italien et proche de Trump, Giorgia Meloni, fait partie de Aspen Italia.

Léopold Sédar Senghor (photo), prévoyait que le français pourrait être à la fois la langue de l’unité européenne, la langue véhiculaire du bassin méditerranéen et celle de l’unité de l’Afrique ! Hélas ! Celui qui a tant œuvré pour la francophonie serait bien amer de constater que l’anglais règne en maître dans toute l’Union européenne alors que l’anglais n’est langue officielle d’aucun pays de l’U.E. À l’appui de l’anglais comme langue de l’U.E., les partisans invoquent le coût des traductions alors que la richesse induite par la diversité des langues est de loin supérieure au coût, en réalité négligeable.[8]

Dans une Europe débarrassée de la domination anglo-américaine, une authentique politique d’Éducation nationale devrait avoir pour mission l’apprentissage, dès l’entrée dans l’enseignement secondaire, de trois langues (en plus de la langue maternelle) et se poursuivre dans l’enseignement supérieur avec l’approfondissement d’une langue autre que l’anglais. Encore faudrait-il que dès le plus jeune âge, tant dans les familles que dans l’enseignement primaire, le civisme fût la règle : respect de sa langue maternelle (ou d’adoption pour les immigrés) et apprentissage rigoureux de celle-ci. Les patrimoines linguistiques nationaux doivent être protégés. Il est inutile d’empiler des lois alors qu’il suffit d’appliquer strictement les lois existantes (loi Toubon en France), ce qui suppose que les publicitaires, et autres communicants, révisent prestement leur vocabulaire.

Les partenariats et financements des organismes promouvant les langues nationales doivent être développés : Alliance Française, Goethe Institut, Institut Cervantes, etc. Le multilinguisme des élites doit être promu avec la connaissance minimale de l’allemand, de l’espagnol et du français. Est-ce utopique ? Oui, assurément dans le cadre actuel de l’U.E. mais certainement pas dans le cadre d’une Europe qui veut recouvrer les moyens de sa puissance, et la défense et la restauration des langues nationales en font partie. Avant toute chose, tout complexe d’infériorité doit être banni. La domination culturelle (et donc linguistique) anglo-saxonne n’est pas synonyme d’une quelconque supériorité mais renvoie à notre soumission voulue, acceptée.

Notes:

[1] Yannick Sauveur, L’américanisation de la société française, Éditions Aencre, 2024.

[2] Winston Churchill, Discours aux étudiants de Harvard, 6 septembre 1943.

[3] Etiemble, Parlez-vous franglais ? Gallimard, 1964.

[4] Le code éthique du Street Workout correspond, peu ou prou, à ce qu’on entendait par esprit sportif au temps de Pierre de Coubertin. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?!

[5] Contraction de Global et English, Jean-Paul Nerrière, ancien vice-président d’IBM USA serait à l’origine du globish.

[6] Cf. Questions-réponses, site Eurasia.

[7] Cité in Claude Hagège, Contre la pensée unique, Odile Jacob, 2012.

[8] Cf. Claude Hagège, Contre la pensée unique, Op.cit.

19:38 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : langue, linguistique, américanisation, franglais, globish, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La doctrine du sursaut

Jordi Garriga

Donald Trump est président des États-Unis (pour la deuxième fois) depuis le 20 janvier dernier. Et on dirait qu'il a été élu il y a des années : chaque semaine, il nous offre des nouvelles, des gros titres et des raisons de dire, dans un anglais parfait : « What the fuck ! »

Le dernier en date s'est attribué le mérite d'avoir mis fin à une guerre que nous avons déjà surnommée la « guerre des 12 jours » entre Israël et l'Iran. Il n'a pas eu autant de chance avec la guerre en Ukraine, malgré ses appels (y compris des menaces) à la Russie dans des publications accrocheuses sur les réseaux sociaux. Trump possède un côté théâtral qui, bien que caractéristique de son caractère, s'inscrit parfaitement dans la tradition politique américaine : il est populiste, patriote et conservateur. Mais tout cela est commun à plusieurs familles idéologiques de droite aux États-Unis, qui n'ont que peu ou pas de liens avec l'Europe, malgré des tentatives de copier de manière simiesque le discours yankee (voir en Espagne Isabel Díaz Ayuso ou Irene Montero).

La droite américaine privilégie généralement le libre marché, l'individualisme et les valeurs morales traditionnelles. Au-delà de cela, des divergences apparaissent, notamment l'interventionnisme à l'étranger, visant à imposer par la force leurs normes démocratiques, les États-Unis étant une nation choisie par Dieu pour guider l'humanité. D'autres privilégient l'isolationnisme pour une raison tout aussi valable : la démocratie américaine doit tirer parti de sa situation géographique et ne pas s'associer inutilement à des projets étrangers. Trump, avec son slogan « Make America Great Again » (qui peut prendre le sens que chacun juge approprié selon ses idées), a réussi à gagner en unissant ces familles. Une fois élu président, le réalisme politique règne. Et ce qui règne sur la planète, c'est l'émergence d'un ordre multipolaire, avec des acteurs incontrôlables par le seul exercice de la force, de la culture ou de l'économie : la Chine et l'Asie du Sud-Est, avec l'Iran et l'Inde, sont le nouveau centre du monde. L'Europe n'est plus une référence politique, économique, ni même morale: divisée en vingt gouvernements, traînant une dette éternelle, et transformée en laboratoire d'expérimentations sociales. C'est le mur antirusse, et c'est suffisant.

La doctrine du sursaut est l'offensive américaine actuelle : elle impose des sanctions et des récompenses par le biais de droits de douane ; elle fournit et retire son soutien militaire ; elle régule et déréglemente les migrations ; elle cible et retire les organisations terroristes de ses listes ; elle se lie d'amitié avec certaines nations et se crée des ennemis ; elle veut quitter l'OTAN et imposer davantage de dépenses militaires… Les États-Unis changent parfois d'avis ou de perspective (du moins superficiellement) tout en punissant ou en critiquant toute autre nation qui souhaite faire de même.

Le sursaut pour tout gouvernement est d'avoir le soutien des Yankees et de le perdre le lendemain ; le risque est que chaque groupe politique devienne un jour combattant pour la liberté et terroriste le mois suivant (et vice versa) ; il est tour à tour menacé ou loué, de sorte que la réaction à un mode de fonctionnement apparemment aussi insensé est la paralysie, la peur, l'indécision: le choc de ne savoir que faire ou dire. Ou, pour le dire autrement, le contrôle spirituel de telle nation ou de tel groupe.

Et quand quelqu'un ne sait plus où il va, ne sait plus ce qu'il doit faire ou comment se gouverner, c'est l'heure du sheriff mondial, qui lui dira comment être un good boy ou, pire encore, un bon patriote. Personne ne lit ni ne se souvient de ce que George Washington a dit :

« La passion excessive d'une nation pour une autre produit une variété de maux. L'affection pour une nation favorite facilite l'illusion d'un intérêt commun imaginaire là où il n'en existe pas réellement, et instille en elle les inimitiés de l'autre et la pousse à entrer dans ses guerres sans justice ni motif. Elle pousse également la nation favorisée à accorder des privilèges refusés aux autres, ce qui est susceptible de nuire à la nation qui fait les concessions de deux manières : en renonçant inutilement à ceux qu'elle devrait conserver et en suscitant la jalousie, la mauvaise volonté et le désir de vengeance chez ceux à qui elle refuse ce privilège. Elle donne également aux citoyens ambitieux, corrompus ou abusés (qui se placent dans la dévotion d'une nation favorite) la facilité de renoncer ou de sacrifier les intérêts de leur pays sans haine et parfois même avec popularité, dorant une condescendance basse ou ridicule d'ambition, de corruption ou d'engouement sous les apparences d'un sentiment vertueux d'obligation, d'un respect louable pour l'opinion publique ou d'un un zèle louable pour le bien général ».

18:51 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, soumission, europe, états-unis, donald trump |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sommaire :

Entretien avec Alain de Benosit

Entretien avec Alain de Benosit

Retour sur l’histoire d’une enquête

Dans la bibliothèque de Céline [E1]

Céline rend-il fous ces « psys » ? La polémique enfle…

18:29 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, littérature française, letttres, lettres françaises, louis-ferdinand céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Rome, l'argent, et nous

Claude Bourrinet

On a l’habitude, non sans raison(s), d’imputer la répugnance à valoriser l’argent, dans les pays de culture catholique, à la mise en relief de certains épisodes de l’Évangile, où Jésus manifeste un éloignement certain pour la richesse mobilière. Citons-en deux.

Il y a d’abord l’expulsion violente des marchands du Temple :

« Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables; et il dit aux vendeurs de pigeons : Ôtez cela d’ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » (Jean, II, 14-16).

Nous trouvons aussi le passage où Judas reproche à une jeune femme, peut-être Madeleine, de « gaspiller » un flacon de parfum:

« Marie prit une livre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux; la maison fut remplie de l'odeur du parfum. 4 Un de ses disciples, Judas l’Iscariot, [fils de Simon,] celui qui allait le trahir, dit: 5 «Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d’argent pour les donner aux pauvres?» 6 Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c’était un voleur et, comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. 7 Jésus dit alors: «Laisse-la! Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. 8 En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours» (Jean ; 12-13).

Or, si l’on considère ce dernier épisode, on lui trouve d’étonnantes similitudes avec des traditions romaines très anciennes, comme nous allons le voir.

Mais, avant tout, afin de démontrer que le point de vue catholique s’accommode beaucoup avec le socle romain, latin, nous constaterons que là où, historiquement, l’argent a été « émancipé », la Réforme s’y répandit, à savoir dans la zone septentrionale de l’Europe, où l’empreinte romaine n’avait pas été profonde. Certes, rétorquera-t-on, l’Italie du Nord et du Centre donna aussi un rôle considérable aux métiers d’argent. Il n’est qu’à songer aux banquiers florentins, et à la diffusion de la lettre de crédit. Mais, d’une part, cette région était depuis longtemps travaillée par des courants spirituels pré-protestants, comme les Vaudois, extrêmement critiques envers l’Église, et à tendance subversive. L’ordre franciscain réussit, en les détournant, à les réinsérer dans la Maison mère. Ces mouvement prônaient la pauvreté évangélique, et, en cela, se montraient fidèles au message christique, mais aussi invitaient à une lecture individuelle de la Bible, et l’on sait que le règne de l’argent repose sur une liberté totale de l’individu. D’autre part, l’Italie resta tout de même dans la sphère catholique, parce que, par la présence de Rome de la papauté, des digues furent érigées pour empêcher, comme en Espagne avec l’Inquisition réprimant les « Illuminés" (los Alumbrados), le succès du protestantisme.

Le christianisme catholique, en Europe occidentale, se moula parfaitement dans le cadre administratif et mental romain. Quand ce qu’on allait appeler l’Orthodoxie de langue byzantine axait sa spiritualité sur la dimension mystique, le catholicisme, sans répudier évidemment cette dimension essentielle, privilégia une approche morale, à la suite de Saint Augustin, l’instituteur de la chrétienté occidentale.

Il est intéressant de faire un détour par la Rome païenne, du moins par celle qui précéda l’Empire, car ses valeurs rejoignent les principes catholiques, et sont restées vivaces, ne serait-ce que dans la nostalgie des Romains devenus les maîtres du monde, donc richissimes, tant parmi les classes privilégiées, que dans la Plèbe, le « peuple-roi » », qui, durant des siècles, profita des richesses de trois continents drainées vers l’Urbs. Ce regret des temps vertueux était une réprobation, quand même, du rôle immoral de l’argent.

Voilà ce que dit Grimal de cette Rome rétive au pouvoir de l’argent, qui ne comprenait pas, quand l’or tendit à remplacer l’argent, qu’une telle petite quantité de métal octroie autant de pouvoir, sans que le sang de la bataille s’y mêlât pour dominer les hommes. Il existe assurément une puissance vicieuse dans l’amour porté à cette matière. Nous verrons à qui était surtout destiné cet or.

A priori, il est tentant de placer sur le même plan les Romains et les Spartiates. Les Lacédémoniens, en effet, avaient adopté les loi de Lycurgue, qui répudiaient la richesse. L’argent était banni à Sparte, et une stricte égalité s’imposait entre les hommes libres. Toutefois, cette discipline éthique et politique visait à préserver la vigueur guerrière, d’autant plus que les homoï avaient face à eux une masse considérable d’esclaves à maintenir dans l’obéissance.

Rien de cela à Rome. Non qu’on y ait à demeure des esclaves, mais ceux-ci n’étaient pas si nombreux avant les conquêtes du IVe siècle, et, en outre, Rome n’était pas une cité fermée : les esclaves étaient facilement affranchis, et ils n’étaient pas traités – malgré les propos provocateurs de Caton l’Ancien que l’on réprouvait – de façon inhumaine, en général. On cite par exemple le cas de Vedius Pollion, mort vers 15 av. J.C., qui voulut donner à dévorer un esclave à ses murènes. Pline l’Ancien et Dion Cassius content cette anecdote cruelle. L’esclave, qui se jeta aux pieds de l’Empereur, fut sauvé par Auguste. S’il y eut des révoltes d’esclaves, ce fut au 1er siècle avant J.C. (la révolte menée par Spartacus s’étend de 73 à 71), au moment où les petites propriétés avaient été élargies aux dimension de latifundiae exigeant une multitude d’esclaves réduits à l’état sauvage. Ajoutons que les Romains étaient des paysans qui travaillaient la terre, et même quand la Plèbe romaine s’adonna à l’oisiveté (ce qui n’était pas le cas du reste des habitants libres de l’Empire!), la figure du pasteur ou du laboureur resta comme un modèle d’humanité.

Toujours est-il que, pour les Romains, argent et pouvoir n’étaient pas nécessairement liés. Là, je suis l’analyse de Pierre Grimal.

Les « moralistes », comme Tite-Live ou Plutarque, ont évoqué les consuls qui refusaient l’or qu’on leur offrait, et retournaient à leur champs. Ce sont, bien sûr, des légendes, mais, comme toutes les légendes, elles se réfèrent à des valeurs reconnues, et comportent un fond de vérité, sinon de vraisemblance historique. Évidemment, cette attitude de refus de la richesse heurte nos habitudes. Mais, justement, la Rome ancienne nous est étrange.

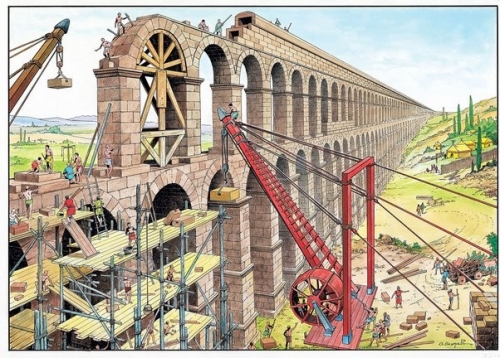

Les législateurs romains, dès le début, ont, en effet, réduit l’influence de la richesse mobilière. Ils échangeaient avec des moyens rudimentaires des lingots de fer. Allez donc commercer de par le monde, avec ça ! De plus, les tractations se réalisaient par l’intermédiaire d’un « libripens », ou, pour l’étranger, par l’intermédiaire d’un « non-Romain », d’une « greffier » officiel punique. Ce ne fut qu’en 289 que fut frappée une monnaie digne de ce nom. Elle était en bronze.

Toutefois, par les conquêtes et la rencontre avec le monde hellénique, il fallut s’adapter. La Grande Grèce (la Sicile et l’Italie du sud), battait monnaie de façon « moderne ». On frappa donc d’abord des monnaies d’argent, puis, pendant la seconde guerre punique, des statères d’or.

Mais l’État romain s’intégra à cette logique commerciale avec répugnance. Diverses mesures furent prises pour limiter la production de métaux précieux. On conserva même dans les coffres de l’État, sans les mettre en circulation, des quantités importantes de métaux précieux, ce qui empêcha qu’ils ne fussent captés par des particuliers.

De même, des ex-votos innombrables, dans les temples immobilisèrent cette richesse potentielle. De ce fait, l’or et l’argent prenaient un caractère sacré, car il était réservé aux dieux. Un vrai potlach supra-humain ! On retrouve donc, mutatis mutandis, notre Jean ; 12-13. En 275, un sénateur fut expulsé du sénat, pour avoir possédé une argenterie de 10 livres. Sur la table n’était tolérée qu’une salière en argent, car le sel était destiné à l’offrande précédant le repas.

Le luxe était donc réservé aux divinités. Orfèvres, fabricants de tissus onéreux mêlant or et pourpre, brodeurs, étaient au service des dieux. Et, ensuite, à celui des morts. Mais on limita le luxe vestimentaire des participants aux funérailles : il ne fallait pas que des citoyens manifestassent une trop grande supériorité. Ce qui comptait, à Rome, c’était la majesté du peuple romain, sa gloire, et le peuple se devait une solidarité, une union, une égalité qui renforçaient sa vertu civique. Argent et biens mobiliers étaient considérés comme secondaires.

Pour un paysan de chez nous, avant l'industrialisation des campagne, avant qu'il ne devînt un "entrepreneur agricole", il était honteux d'être endetté.

Plus étrange encore pour nous, Denys d’Halicarnasse nous apprend que Romulus avait divisé la Rome royale en deux groupes : les patriciens et les plébéiens. Les premiers étaient voués aux offices religieux et à la magistrature, les seconds à l’agriculture, à l’élevage, aux activités artisanales, au commerce. Les premiers avaient toutes les chances d’êtres plus pauvres, à la longue, que les seconds. Aussi, ce n’était pas la richesse qui séparait les citoyens, à Rome, mais les responsabilités. Les patriciens étaient du reste, des « patroni », et les plébéiens leurs protégés, qui avaient pour devoir de pourvoir à différents besoins de leurs protecteurs.

Quant à la propriété, elle n’était pas individuelle. Une grande partie des terres appartenait aux gentes, aux grandes famille, elle était collective. Seule une petite portion était laissée aux particuliers pour faire pousser de quoi nourrir les gens, comme un jardin potager, un verger.

Mais comme une bourgeoisie non-noble pouvait s’enrichir par le commerce – ce que ne pouvait pas faire les patriciens – elle constituait une puissance dangereuse. D’où la condamnation, de toute antiquité, du prêt à intérêt. Les dettes fragilisaient la structure sociale. Tout un système, du reste, avait été imaginer pour limiter les transferts de biens mobiliers. Je n’entrerai pas dans les détails.

Paradoxalement, donc, jusqu’aux grandes conquêtes, la Rome classique eut tendance à s’opposer aux « riches ». Le pouvoir appartenait aux propriétaires terriens, ce qui est différent, car la terre ne rapporte pas autant que le commerce. Les Romains ont tout fait pour pérenniser la société agricole. L’État a confisqué le surplus financier, ce qui a permis les grands travaux que l’on connaît, et juguler l’activité potentiellement subversive des individus, pour peu qu’ils devinssent riches, ou qu’ils pussent le devenir. On comprend aussi la popularité des Gracques. Et du parti populaire. César et les futurs Empereurs n’auraient pas obtenu une assise populaire suffisante s’ils n’avaient pas repris à leur compte la nécessité de corriger les effets néfaste de la richesse excessive du particulier. L’Empire est un État redistributeur.

Quant à la réalité des choses, qui fait que, finalement, il y eut quand même des riches qui avaient le pouvoir, les Romains se tirèrent de ce piège inévitable en faisant que les plus riches aient plus de devoir, dans la guerre, dans la prise en charge de dépenses civiques considérables (l’évergétisme). Il faut que les riches paient ! est un dicton romain ! Ajoutons que les fortunes les plus considérables étaient taxées lourdement. Et les censeurs imposaient encore plus sévèrement les richesses mobilières.

Rome luttera toujours contre les influences venues du dehors. Et l'argent, le commerce sont des manifestations des sources étrangères de dissolution.

Pour finir, rappelons que l’idéal de pauvreté, du moins d’un certain dénuement, modèle puisé, outre dans l’Évangile, mais aussi dans la vie et la sagesse des philosophes antiques, se traduisit, parfois, à l’époque contemporaine, comme programme politique. L’un des inspirateurs de ce mouvement fut Rousseau, qui détestait l’argent, car il érigeait un obstacle dans le libre et authentique lien entre les personnes, et déséquilibrait la société.

Idée que reprendra Marx, dont je donne une assez longue - mais très significative - citation :

"L'argent en possédant la qualité de tout acheter, en possédant la qualité de s'approprier tous les objets est donc l'objet comme possession éminente. L'universalité de sa qualité est la toute-puissance de son essence. Il passe donc pour tout-puissant... L'argent est l'entremetteur entre le besoin et l'objet, entre la vie et le moyen de subsistance de l'homme. Mais ce qui sert de médiateur à ma vie sert aussi de médiateur à l’existence des autres hommes pour moi. Pour moi, l’argent, c’est l’autre homme (….).

Ce qui grâce à l'argent est pour moi, ce que je peux payer, c'est-à-dire ce que l'argent peut acheter, je le suis moi-même, moi le possesseur de l'argent. Ma force est tout aussi grande qu'est la force de l'argent. Les qualités de l'argent sont mes qualités et mes forces essentielles - à moi son possesseur. Ce que je suis et ce que je peux n'est donc nullement déterminé par mon individualité. Je suis laid, mais je peux m'acheter la plus belle femme. Donc je ne suis pas laid, car l'effet de la laideur, sa force repoussante, est annulé par l'argent. De par mon individualité, je suis perclus, mais l'argent me procure vingt-quatre jambes ; je ne suis donc pas perclus ; je suis un homme mauvais, malhonnête, sans conscience, sans esprit, mais l'argent est vénéré, donc aussi son possesseur; l'argent est le bien suprême, donc son possesseur est bon. L'argent m'évite en outre la peine d'être malhonnête ; on me présume donc honnête ; je suis sans esprit, mais l'argent est l'esprit réel de toutes choses, comment son possesseur pourrait-il ne pas avoir d'esprit ? De plus, il peut acheter les gens spirituels et celui qui possède la puissance sur les gens d'esprit n'est-il pas plus spirituel que l'homme d'esprit ? Moi qui par l'argent peux tout ce à quoi aspire un cœur humain, ne suis-je pas en possession de tous les pouvoirs humains ? Donc mon argent ne transforme-t-il pas toutes mes impuissances en leur contraire ? (…).

Ce qui grâce à l'argent est pour moi, ce que je peux payer, c'est-à-dire ce que l'argent peut acheter, je le suis moi-même, moi le possesseur de l'argent. Ma force est tout aussi grande qu'est la force de l'argent. Les qualités de l'argent sont mes qualités et mes forces essentielles - à moi son possesseur. Ce que je suis et ce que je peux n'est donc nullement déterminé par mon individualité. Je suis laid, mais je peux m'acheter la plus belle femme. Donc je ne suis pas laid, car l'effet de la laideur, sa force repoussante, est annulé par l'argent. De par mon individualité, je suis perclus, mais l'argent me procure vingt-quatre jambes ; je ne suis donc pas perclus ; je suis un homme mauvais, malhonnête, sans conscience, sans esprit, mais l'argent est vénéré, donc aussi son possesseur; l'argent est le bien suprême, donc son possesseur est bon. L'argent m'évite en outre la peine d'être malhonnête ; on me présume donc honnête ; je suis sans esprit, mais l'argent est l'esprit réel de toutes choses, comment son possesseur pourrait-il ne pas avoir d'esprit ? De plus, il peut acheter les gens spirituels et celui qui possède la puissance sur les gens d'esprit n'est-il pas plus spirituel que l'homme d'esprit ? Moi qui par l'argent peux tout ce à quoi aspire un cœur humain, ne suis-je pas en possession de tous les pouvoirs humains ? Donc mon argent ne transforme-t-il pas toutes mes impuissances en leur contraire ? (…).

Si l’argent est le lien qui me lie à la vie humaine, à la société, à la nature et à l’homme, l’argent n’est-il pas le lien de tous les liens ? Ne peut-il pas dénouer et nouer tous les liens ? N'est-il pas non plus de ce fait le moyen universel de séparation ? Il est la vraie monnaie divisionnaire, comme le vrai moyen d'union, la force chimique universelle de la société.

La perversion et la confusion de toutes les qualités humaines et naturelles, la fraternisation des impossibilités - la force divine - de l'argent sont impliquées dans son essence en tant qu'essence générique aliénée, aliénante et s'aliénant, des hommes. Il est la puissance aliénée de l'humanité." (Marx, Manuscrit de 1844).

Rousseau avait connu une éducation calviniste, à Genève, mais il avait aussi beaucoup lu Plutarque, comme toute sa génération. Voilà qui contredit Max Weber, qui voit dans l’éthique protestante la matrice du capitalisme ! Aux États-Unis mêmes, un fort courant contre l’argent s’est développé. Sans doute lors du mouvement hippie, dont il ne faut pas toujours caricaturer l'expression, il avait son romantisme sain,, mais on peut aussi citer Emerson et Thoreau, voire Kerouac, pour ne parler que du Nouveau Monde.

Il faut, chez nous, invoquer les mânes de Péguy.

Sans doute, quitte à passer pour un niais, la critique sans concession de l’argent en tant que tel pourrait-elle nourrir un programme politique susceptible d’abattre la société actuelle, si nuisible, si inhabitable.

12:04 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, rome, argent, antiquité romaine, rome antique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook