mardi, 05 mai 2009

Littérature de la jeunesse

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1988

Littérature de la jeunesse

Ulrich NASSEN, Jugend, Buch und Konjunktur, 1933-1945. Studien zum Ideologiepotential des genuin nationalsozialistischen und des konjonkturellen "Jugendschriftums", Wilhelm Fink Verlag, München, 1987, 135 S., DM 38.

Etude très intéressante sur la littérature de jeunesse pendant le IIIème Reich en Allemagne. Nassen nous y apprend que le national-socialisme se présentait à la jeunesse comme un mouvement sous le patronage de la figure de Siegfried, figure qui dit «oui» au combat éternel (Kampfbejahung) et symbolise le rajeunissement, l'affirmation de la Vie et de la totalité vitale. Le mouvement politique, qui doit entraîner la jeunesse dans son sillage, se place résolument sous le signe de l'affirmation, du «oui» créateur et s'instaure comme le barrage le plus efficace contre les négateurs. L'image mythologique de Siegfried, puisée dans la passé lointain de l'Allemagne, est couplée sans problème, par exemple, à l'objet moderne et technique qu'est la moto, qui permet de sentir physiquement la vitesse et le dynamisme. Le national-socialisme reprend ainsi la vieille protestation libertaire du mouvement de jeunesse (Wandervogel), expression sublime du conflit entre les générations. Mais son apport spécifique est plus politique, plus directement lié à l'aventure et à l'installation au pouvoir d'un parti révolutionnaire: la littérature destinée à la jeunesse sera truffée de thèmes comme celui du «Führer», «Sauveur» et nouvelle «image du père», celui du «militant martyr», celui de la «jeunesse, phalange du NS». Seront ainsi exaltés l'esprit de camaraderie, la camp comme forme de vie et aventure planifiée, le «service» comme «sens» de l'existence et comme mode d'harmonisation entre les diverses strates sociales. Des valeurs et des mœurs nouvelles sont injectées dans le corps social allemand par l'intermédiaire de la mobilisation de la jeunesse dans le parti: l'hygiène corporelle, la diététique, l'eugénisme à connotation raciale, le sport comme processus de maximisation des énergies du corps et donc comme mode d'accroissement de la productivité industrielle et agricole.

Nassen, fidèle à quelques critiques énoncées par l'Ecole de Francfort, perçoit une certaine esthétique de la destruction dans l'exaltation de la guerre, conçue comme «travail», comme «aventure de la technique», comme «initiation». Dans ce chapitre, Nassen critique le calcul «fasciste» qui consiste à parier sur le sang versé et refuse d'économiser celui-ci, se mettant en fait en contradiction avec son culte du sang précieux, appelé à revigorer l'Europe. Un sixième chapitre de l'ouvrage aborde une question cruciale du national-socialisme, encore trop peu explorée en dehors de l'Allemagne: la question de l'histoire et de la préhistoire. Ces sciences devaient être mobilisées pour donner une image plus exaltante du plus lointain passé européen et pour procurer aux contemporains, secoués par la Grande Guerre, les crises économiques, la déchéance sociale du prolétariat, une image idéaltypique de ce à quoi doit tendre la mobilisation NS des foules, c'est-à-dire une humanité germanique épurée de tous apports non européens et comparable à l'idéal que Tacite, dans sa Germania, avait suggéré aux Romains décadants. Pour véhiculer cet idéal, le régime a fait appel à une imagerie (gravures, chromos, etc.) que Nassen qualifie de «kitsch» NS.

Le livre de Nassen est une petite mine d'informations qu'il serait sot de négliger. Qui plus est, elle ouvre des perspectives nouvelles au chercheur et offre une bonne et utile classification des thématiques NS, tout en ayant constamment recours aux textes de l'époque (Robert Steuckers°.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, national-socialisme, allemagne, totalitarisme, années 30, années 40, mouvement de jeunesse |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 04 mai 2009

Intervista a Marco Fraquelli

Intervista a Marco Fraquelli

Ex: http://www.centrostudipolaris.org/

Marco Fraquelli, tu sei l’autore di “A destra di Porto Alegre” edito nel

2006 da Rubbettino.

Cosa ti ha spinto ad interessarti di quel mondo che, almeno in passato,

doveva sembrarti ostile, considerata la tua militanza a sinistra negli anni

Settanta?

Intanto, credo che, al di là di ogni militanza, sia importante mantenere un po’ di onestà intellettuale (non ho la presunzione di definirmi onesto al cento percento…). Io non ho cambiato idee politiche, anche se, invecchiando, come tutti, tendo più alla socialdemocrazia che non al massimalismo…, ma registrare l’impegno della destra radicale in senso antiglobale, e soprattutto evidenziarne le radici antiche mi sembrava un esercizio intellettuale del tutto oggettivo. Se poi vuoi sapere più nel dettaglio da dove nasce la mia idea di analizzare questa componente del pensiero radicale di destra (e quindi l’idea del libro), ti dico che c’è anche una data ben precisa, e cioè l’agosto del 2001 quando, leggendo sotto l’ombrellone il famoso No Logo della Klein mi venne spontaneo riandare con la mente alle centinaia di pagine che, da quasi un decennio, Orion andava pubblicando sul tema del mondialismo, tema del quale, peraltro, mi ero già occupato per la mia tesi di laurea su Evola. Da lì la voglia di approfondire il tema.

Cosa ritieni di dover porre in evidenza riguardo l’approccio alla globalizzazione tenuto dalla cosiddetta Destra Radicale?

Sicuramente colpisce il fatto che la destra radicale se ne sia occupata molto prima della sinistra (ancorché, come dico nel libro, ciò possa essere abbastanza intuitivo, perché se è vero che la globalizzazione è per definizione un fenomeno di livellamento e di omogeneizzazione, che cosa ci può essere di più distante – e antagonista – del DNA di un uomo di destra?). Mi colpisce anche il fatto che l’antiglobalismo della destra sia in generale più “integralista” rispetto alla versione new-global della sinistra. Ma mi colpisce soprattutto – e mi ha colpito, approfondendo l’argomento – che la destra radicale abbia offerto un’analisi molto articolata e spesso orginale del fenomeno. Per esempio ha affrontato per prima il problema in termini filosofici e storici, rilevando l’”antichità” della globalizzazione. La visione degli economisti e in generale degli storici di parte opposta ha invece posto sempre l’accento sull’estrema novità del fenomeno. Cosa corretta se per globalizzazione intendiamo l’attuale dinamica soprattutto economica. Ma del tutto parziale se consideriamo, come appunto fa la destra radicale, la globalizzazione nel più complesso insieme delle sue valenze che, lo ripeto, sono di natura filosofica e storica prima ancora che sociale ed economica.

Quali sono invece i difetti d’impostazione, se ne ravvisi qualcuno, che possono impedirle un’articolazione davvero completa di una critica esauriente?

Ma io direi che la critica non è per nulla incompleta. Anzi, come dicevo, è sicuramente più articolata e organica rispetto ad altre. Io credo che il problema sia poi quello delle ricette alternative. La mia sensazione è che l’alternativa alla globalizzazione sia pur sempre – semplifico molto - quella della comunità organica, con quei presupposti di gerarchia e di ordine che qualificano per eccellenza il pensiero di destra (starei per dire reazionario, ma solo in senso oggettivo, senza voler dare al termine alcun giudizio di valore o di merito). Qualcuno ha criticato questa mia valutazione, sostenendo che ho dei preconcetti. Può essere. Ma quando parlo di comunità organica e di gerarchia, mica penso a chissà quale orrenda dittatura, o a un ritorno al medioevo, a una società divisa in caste, ecc. Penso semplicemente a un modello del tutto attuale di società, solo basata su valori che non corrispondono esattamente a quelli della democrazia come noi la intendiamo e la viviamo.

A tuo avviso la critica alla democrazia, al cosmopolitismo e all’internazionalismo, che accomuna il pensiero di un po’ tutta la Destra Radicale, scaturisce in un’univoca opposizione alla globalizzazione o vi riscontri, invece, diverse scuole di pensiero?

Sicuramente le scuole di pensiero sono molte e molto variegate. Io prima, per sintetizzare, citavo il concetto di comunità organica: ecco, in questo caso, le formule sono le più svariate. Io credo sinceramente nella differenza tra comunità chiuse e comunità aperte, così come penso che anche nell’ambito della destra radicale ci sia chi ci crede altrettanto fermamente. Credo che l’attenzione per ogni forma cosiddetta di “antagonismo” espressa da Orion, da cui la forte attenzione per il mondo musulmano, non abbia nulla da spartire con Le Pen (almeno il Le Pen classico, quello di oggi pare curiosamente disponibile ad aperture). Così come le posizioni di De Benoist sembrano distanti anni luce da quelle dei tradizionalisti e così via. E’ vero che io dico che comunque alla base di tutto c’è un filo rosso che attiene al pensiero “reazionario”, ma è un inevitabile punto di partenza comune, voglio dire che sono le radici naturali. Ciascuno poi ha compiuto e sta compiendo il suo percorso. E’ un percorso che in qualche caso marginalizza molto quelle radici, in altri le rivitalizza, in altri ancora le rimuove.

Prima di scrivere questo libro ti cimentasti con “Il filosofo proibito. Tradizione e Reazione nell’opera di Julius Evola”, pubblicato nel 1994 con Terziaria. Come mai questa scelta?

Lo scrivevo nell’introduzione del libro: come hai ricordato, io negli anni ’70 ho cominciato a militare nelle organizzazioni dell’estrema sinistra. Ed ero fermamente convinto dell’assioma proposto da Bobbio, ovvero che cultura e destra fossero termini inconciliabili. Poi, invece, la scoperta – fortuita, avvenuta leggendo alcuni articoli di Filippini su Repubblica – che esisteva non solo un universo culturale di destra ben definito, ma anche autori cult, case editrici ecc. Questo, tra l’altro, avveniva mentre iniziavo la mia avventura professionale a Milano, in un’azienda che aveva la sede a pochi metri dalla “famigerata” sede provinciale dell’MSI di via Mancini (nei nostri slogan “un covo di assassini”…), ed era inevitabile che ogni giorno incontrassi nei dintorni i giovani missini (ricordo anche La Russa, Decorato, ecc.). Devo dire che il sentimento prevalente, durante quegli incontri, non era, come ci si potrebbe aspettare, di sordo rancore, o di odio, quanto piuttosto di una vera e propria curiosità antropologica, forse, non lo nascondo, anche un po’ morbosa. Mi chiedevo, soprattutto, vedendo quei ragazzi che poi mi somigliavano moltissimo anche esteticamente, che cosa davvero ci dividesse. Ti prego di credere che non sto dando una versione “buonista” della situazione. Per me era davvero così. E dunque mi interessava ancor di più esplorare il background culturale dei miei antagonisti. Il caso vuole che allora mi stessi laureando con Giorgio Galli che, per primo, da sinistra, aveva rivalutato Evola come pensatore elitista degno dei più blasonati pensatori che normalmente entravano nei manuali di storia del pensiero politico (da Maistre a Bonald, ecc.). Confesso che io non avevo mai letto nulla né di Evola né su di lui, mi ricordavo solo una brevissima citazione, mi pare di Cantimori, in cui veniva descritto più o meno come “oscuro teorico del razzismo” (figurati che pensavo che fosse tedesco…), ma l’occasione mi sembrò troppo ghiotta, e così chiesi una tesi su di lui, tesi che è appunto diventata il libro che ricordavi.

Quanto Evola ritrovi nell’antiglobalizzazione della destra radicale?

Di primo acchito direi molto, se vogliamo enfatizzare l’aspetto antimodernista dell’antiglobalizzazione espresso dalla destra radicale. Per non parlare delle posizioni antimericane del filosofo. Ma sinceramente l’aspetto fortemente elitista e aristocratico del pensiero di Evola mi sembra distanziarsi dalla visione no global della destra radicale. Anche perché non credo si debba perdere di vista un punto fondamentale, e cioè che la visione della destra radicale è sì antimodernista, ma non necessariamente inattuale. Certo, ancora una volta, bisognerebbe distinguere le varie scuole di pensiero: è ovvio che la destra più tradizionalista è naturalmente più ortodossa, rispetto alle altre, con riferimento al pensiero evoliano. Non dobbiamo poi dimenticare che in Evola il tema noglobal spesso coincide con il tema del complottismo, della guerra occulta (con l’inevitabile corollario antisemita). Da questo punto di vista ritengo che almeno dagli anni ’70 la destra radicale abbia decisamente rotto ogni ponte con Evola. Resta naturalmente l’insegnamento complessivo, ma certamente nessuno più pensa oggi alla globalizzazione come a un complotto ordito da una cerchia di “burattinai” chiusi in una stanza segreta…

In poche parole puoi dirci che differenze riscontri fra la critica alla globalizzazione operata dalla sinistra alterglobal e quella della destra radicale?

Intanto, come scrivo nel libro, l’atteggiamento della destra è molto spesso più radicale. Non mi pare di vedere atteggiamenti new-global (intendo dal punto di vista dottrinario, ma spesso anche nei comportamenti). Ma credo che questo sia il portato naturale delle ipotesi – per così dire – di partenza. La sinistra fa pur sempre riferimento alla sfera democratica, e ritiene quindi che esistano, in questa sfera, elementi correttivi, che possano esistere, per così dire, meccanismi di compensazione. In fondo la democrazia dovrebbe essere proprio questo. La visione antidemocratica non può contare su queste possibilità.

Infine una tua opinione: credi che la “globalizzazione” sia un fenomeno compiuto? E se non lo è, pensi che la sua realizzazione sia ineluttabile?

Devo proprio essere sincero? Io credo sia ineluttabile. Mi ha molto colpito, durante la presentazione del mio libro a Casa Pound, la tua riflessione sul fatto che, invece, non la si debba dare per ineludibile, e che, di conseguenza, si possano immaginare aree di antagonismo, diciamo alternative. Anch’io sono convinto che vi siano aree (o micro-aree) nel mondo che ancora resistono. Io mi chiedo, però, fino a quando. E confesso che da questo punto di vista tendo a essere un po’ new-global, a sperare (non dico credere) che prima o poi si trovi una formula di governance che offra anche opportunità positive, cioè di miglioramento della qualità della vita senza snaturare le identità. Forse è utopia, non so… Di una cosa però sono certo: che quando parlo di qualità della vita non penso affatto al tema dell’esportazione di democrazia. Penso, più materialmente (o se vuoi più materialisticamente) alle condizioni di benessere fisico, intellettuale, ecc. Anche perché non credo che la democrazia sia per forza il massimo della vita. Secondo me fino a oggi non si è trovato nulla di meglio, ma non è detto che in futuro sia ancora così.

00:15 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, globalisation, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

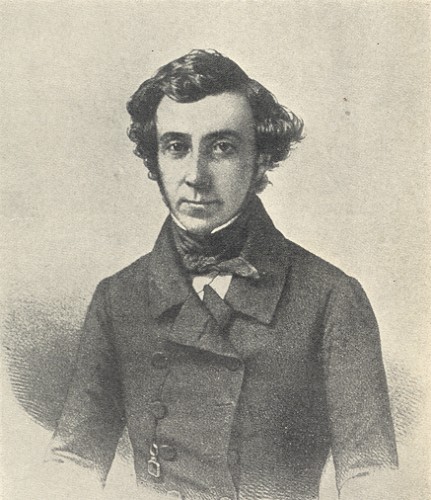

Tocqueville contre le nihilisme moderne

Tocqueville contre le nihilisme moderne

par Pierre Le Vigan - http://europemaxima.com/

On sait que Benjamin Constant distinguait dans un célèbre discours de 1819 la liberté des Anciens et la liberté des Modernes. La première réside dans la participation aux affaires publiques, la seconde dans la garantie des jouissances privées. Dans la première, il y a selon Constant « asservissement de l’existence individuelle au corps collectif ». C’est pourquoi il défend la seconde conception de la liberté, celle des Modernes. En un sens, la conception de Benjamin Constant a fondé un certain libéralisme. Il est toutefois patent qu’une autre grande figure libérale, ou plutôt peut-être devrait-on dire conservatrice, a souligné que la liberté des Modernes ne suffisait pas. Cette figure c’est Tocqueville. Il est constant que pour Tocqueville la liberté des Modernes même corrigée par la morale chrétienne ne suffit pas. « Les devoirs des hommes entre eux en tant que citoyens, les obligations des citoyens envers la patrie me paraissent mal définis et assez négligés dans la morale du christianisme. C’est là, ce me semble, le coté faible de cette admirable morale de même que le seul coté vraiment fort de la morale antique. » note Tocqueville (Lettre à Arthur de Gobineau, 5 septembre 1848).

Si la morale civique tend à disparaître c’est encore pour une raison que Tocqueville a parfaitement analysée. C’est du fait de la montée de l’individualisme. L’égalité de principe des hommes « abolit le prestige des noms pour lui substituer la force du nombre » note Finkielkraut. En conséquence se développe l’esprit moutonnier et le conformisme de masse dont nous voyons aujourd’hui les effets poussés à l’extrême. Plus les hommes sont égaux en principe plus se manifeste l’envie, la recherche du bien-être, l’hédonisme. Le régime des désirs tend à être la loi de l’économie. Ce « chacun pour soi » et ce désinvestissement de l’engagement civique et politique donne au despotisme toutes les chances de s’imposer. Il aggrave alors l’individualisme. « Il retire aux citoyens toute passion commune, tout besoin mutuel, toute nécessité de s’entendre, toute occasion d’agir ensemble ; il les mure, pour ainsi dire, dans la vie privée […]. La liberté seule, au contraire, peut combattre efficacement dans ces sortes de sociétés les vices qui leur sont naturels et les retenir sur la pente où elles glissent. Il n’y a qu’elle en effet qui puisse retirer les citoyens de l’isolement dans lequel l’indépendance même de leur condition les fait vivre, pour les contraindre à se rapprocher les uns des autres, qui les réchauffe et les réunisse chaque jour par la nécessité de s’entendre, de se persuader, et de complaire mutuellement dans la pratique d’affaires communes. Seule elle est capable de les arracher au culte de l’argent et aux petits tracas journaliers de leurs affaires particulières pour leur faire apercevoir et sentir à tout moment la patrie au-dessus et à côté d’eux ; seule elle substitue de temps à autre à l’amour du bien-être des passions plus énergiques et plus hautes, fournit à l’ambition des objets plus grands que l’acquisition des richesses, et crée la lumière qui permet de voir et de juger les vices et les vertus des hommes. » (L’Ancien régime et la Révolution).

Si chacun ne se saisit pas de la liberté, une liberté de faire, une liberté des Anciens, et non une simple liberté de ne pas être contrôlé, encadré par l’État, la liberté des Modernes, alors le despotisme menace d’autant plus fortement que la société est justement démocratique. Tocqueville remarque : « Je pense que l’espèce d’oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l’a précédée dans le monde ; nos contemporains ne sauraient en trouver l’image dans leurs souvenirs. Je cherche en vain en moi-même une expression qui reproduise exactement l’idée que je m’en forme et la renferme ; les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la définir, puisque je ne peux la nommer. Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux et ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et, s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie. Au-dessus d’eux s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? » (De la démocratie en Amérique). Tocqueville peut ainsi conclure : « Le despotisme me parait particulièrement à redouter dans les âges démocratiques. » Face au triomphe conjoint de l’individualisme et du despotisme, la société s’atomise, comme avait bien vu Tocqueville. C’est ce que le « Comité invisible » aura bien défini quelque cent cinquante ans après sa mort, dans L’insurrection qui vient (La Fabrique, 2007) : « Le couple est comme le dernier échelon de la grande débâcle sociale. C’est l’oasis au milieu du désert humain. On vient y chercher sous les auspices de l’« intime » tout ce qui a si évidemment déserté les rapports sociaux contemporains : la chaleur, la simplicité, la vérité, une vie sans théâtre ni spectateur. » Avant de préciser que le couple n’échappe pas à la tourmente de la société-machine et marchandise.

Notre monde, Tocqueville nous a aidé à le penser. Tocqueville n’est ni libéral – il ne croit pas que l’intérêt général soit la simple somme des intérêts particuliers, ni rousseauiste – il ne croit pas à l’unanimité du peuple qui ne parlerait que d’une seule voix. Tocqueville est bien plutôt un ancêtre de Hannah Arendt et de sa notion d’une démocratie excédant radicalement toute idéologie des droits de l’homme. C’est aussi avec cent cinquante ans d’avance un formidable critique du nihilisme du règne contemporain de la marchandise et de l’équivalence généralisée des biens culturels et des œuvres d’art.

Pierre Le Vigan

00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, sciences politiques, théorie politique, philosophie, france, 19ème siècle, nihilisme, modernité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

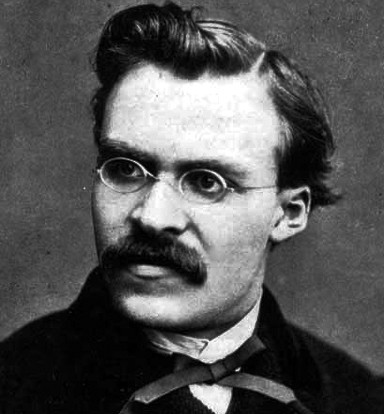

Bibliographie nietzschéenne contemporaine

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987

Bibliographie nietzschéenne contemporaine

par Robert Steuckers

Francesco Ingravalle, Nietzsche illuminista o illuminato?, Edizioni di Ar, Padova, 1981.

Une promenade rigoureuse à travers la jungle des interprétations de l'œuvre du solitaire de Sils-Maria. Dans son chapitre V, Ingravalle aborde les innovations contemporaines de Robert Reininger, Gianni Vattimo, Walter Kaufmann, Umberto Galimberti, Gilles Deleuze, Eugen Fink, Massimo Cacciari, Ferruccio Masini, Alain de Benoist, etc.

Friedrich Kaulbach, Sprachen der ewigen Wiederkunft. Die Denksituationen des Philosophen Nietzsche und ihre Sprachstile, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1985.

Dans ce petit ouvrage, Kaulbach, une des figures de proue de la jeune école nietzschéenne de RFA, aborde les étapes de la pensée de Nietzsche. Au départ, cette pensée s'exprime, affirme Kaulbach, par «un langage de la puissance plastique». Ensuite, dans une phase dénonciatrice et destructrice de tabous, la pensée nietzschéenne met l'accent sur «un langage de la critique démasquante». Plus tard, le style du langage nietzschéen devient «expérimental», dans le sens où puissance plastique et critique démasquante fusionnent pour affronter les aléas du monde. En dernière instance, phase ultime avant l'apothéose de la pensée nietzschéenne, survient, chez Nietzsche, une «autarcie de la raison perspectiviste». Le summum de la démarche nietzschéenne, c'est la fusion des quatre phases en un bloc, fusion qui crée ipso facto l'instrument pour dépasser le nihilisme (le fixisme de la frileuse «volonté de vérité» comme «impuissance de la volonté à créer») et affirmer le devenir. Le rôle du «Maître», c'est de pouvoir manipuler cet instrument à quatre vitesses (les langages plastique, critique/démasquant, expérimental et l'autarcie de la raison perspectiviste).

Pierre Klossowski, Nietzsche und der Circulus vitiosus deus, Matthes und Seitz, München, 1986.

L'édition allemande de ce profond travail de Klossowski sur Nietzsche est tombée à pic et il n'est pas étonnant que ce soit la maison Matthes & Seitz qui l'ait réédité. Résolument non-conformiste, désireuse de briser la dictature du rationalisme moraliste imposé par l'Ecole de Francfort et ses émules, cette jeune maison d'édition munichoise, avec ses trois principaux animateurs, Gerd Bergfleth, Axel Matthes et Bernd Mattheus, estime que la philosophie, si elle veut cesser d'être répétitive du message francfortiste, doit se replonger dans l'humus extra-philosophique, avec son cortège de fantasmes et d'érotismes, de folies et de pulsions. Klossowski répond, en quelque sorte, à cette attente: pour lui, la pensée impertinente de Nietzsche tourne autour d'un axe, celui de son «délire». Cet «axe délirant» est l'absolu contraire de la «théorie objective» et signale, de ce fait, un fossé profond, séparant la nietzschéité philosophique des traditions occidentales classiques. L'axe délirant est un unicum, non partagé, et les fluctuations d'intensité qui révolutionnent autour de lui sont, elles aussi, uniques, comme sont uniques tous les faits de monde. Cette revendication de l'unicité de tous les faits et de tous les êtres rend superflu le fétiche d'une raison objective, comme, politiquement, le droit à l'identité nationale et populaire, rend caduques les prétentions des systèmes «universalistes». Le livre de Klossowski participe ainsi, sans doute à son insu, à la libération du centre de notre continent, occupé par des armées qui, en dernière instance, défendent des «théories objectives» et interdisent toutes «fluctuations d'intensité».

Giorgio Penzo, Il superamento di Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, Armando Editore, Roma, 1987.

On sait que la légende de Nietzsche précurseur du national-socialisme a la vie dure. Pire: cette légende laisse accroire que Nietzsche est le précurseur d'un national-socialisme sado-maso de feuilleton, inventé dans les officines de propagande rooseveltiennes et relayé aujourd'hui, quarante ans après la capitulation du IIIème Reich, par les histrions des plateaux télévisés ou les tâcherons de la presse parisienne, désormais gribouillée à la mode des feuilles rurales du Middle West. Girogio Penzo, professeur à Padoue, met un terme à cette légende en prenant le taureau par les cornes, c'est-à-dire en analysant systématiquement le téléscopage entre Nietzsche et la propagande nationale-socialiste. Cette analyse systématique se double, très heureusement, d'une classification méticuleuse des écoles nationales-socialistes qui ont puisé dans le message nietzschéen. Enfin, on s'y retrouve, dans cette jungle où se mêlent diverses interprétations, richissimes ou caricaturales, alliant intuitions géniales (et non encore exploitées) et simplismes propagandistes! Penzo étudie la formation du mythe du surhomme, avec ses appréciations positives (Eisner, Maxi, Steiner, Riehl, Kaftan) et négatives (Türck, Ritschl, v. Hartmann, Weigand, Duboc). Dans une seconde partie de son ouvrage, Penzo se penche sur les rapports du surhomme avec les philosophies de la vie et de l'existence, puis, observe son entrée dans l'orbite du national-socialisme, par le truchement de Baeumler, de Rosenberg et de certains protagonistes de la «Konservative Revolution». Ensuite, Penzo, toujours systématique, examine le téléscopage entre le mythe du surhomme et les doctrines du germanisme mythique et politisé. Avec Scheuffler, Oehler, Spethmann et Müller-Rathenow, le surhomme nietzschéen est directement mis au service de la NSDAP. Avec Mess et Binder, il pénètre dans l'univers du droit, que les nazis voulaient rénover de fond en comble. A partir de 1933, le surhomme acquiert une dimension utopique (Horneffer), devient synonyme d'«homme faustien» (Giese), se fond dans la dimension métaphysique du Reich (Heyse), se mue en prophète du national-socialisme (Härtle), se pose comme horizon d'une éducation biologique (Krieck) ou comme horizon de valeurs nouvelles (Obenauer), devient héros discipliné (Hildebrandt), figure anarchisante (Goebel) mais aussi expression d'une maladie existentielle (Steding) ou d'une nostalgie du divin (Algermissen). Un tour d'horizon complet pour dissiper bon nombre de malentendus...

Holger Schmid, Nietzsches Gedanke der tragischen Erkenntnis, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1984.

Une promenade classique dans l'univers philosophique nietzschéen, servie par une grande fraîcheur didactique: telle est l'appréciation que l'on donnera d'emblée à cet petit livre bien ficelé d'Holger Schmid. Le chapitre IV, consacré à la «métaphysique de l'artiste», magicien des modes de penser antagonistes, dont le corps est «geste» et pour qui il n'y a pas d'«extériorité», nous explique comment se fonde une philosophie foncièrement esthétique, qui ne voit de réel que dans le geste ou dans l'artifice, le paraître, suscité, produit, secrété par le créateur. Dans ce geste fondateur et créateur et dans la reconnaissance que le transgresseur nietzschéen lui apporte, le nihilisme est dépassé car là précisément réside la formule affirmative la plus sublime, la plus osée, la plus haute.

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nietzsche, allemagne, livre, bibliographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook