Ex: http://www.counter-currents.com/

Emmanuel Faye

Emmanuel Faye

Heidegger: The Introduction of Nazism into Philosophy in Light of the Unpublished Seminars of 1933-1935

Trans. Michael B. Smith, foreword Tom Rockmore

New Haven: Yale University Press, 2009

National Socialism was defeated on the field of battle, but it wasn’t defeated in the realm of thought.

Indeed, it’s undefeatable there because the only thing its enemies can do to counter its insidious ideas is to ban those thinkers, like Martin Heidegger, whose works might attract those wanting to know why National Socialism is undefeatable and why its world view continues to seduce the incredulous.

Or, at least, so thinks Emmanuel Faye in his recently translated Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie (Paris: Albin Michel, 2005).

Why, though, all this alarmed concern about a difficult, some say unreadable, philosopher of the last century?

The reason, Tom Rockmore says, is that he lent “philosophical cover to some of the darkest impulses that later led to Nazism, World War II, and the Holocaust.”

One.

The Scandal

Faye’s book is part of a larger publishing phenomenon — in all the major European languages — related to the alleged National Socialism of the great Freiburg philosopher.

Like many prominent German academics of his age, Heidegger joined Hitler’s NSDAP shortly after the National Revolution of 1933.

He was subsequently made rector of the University of Freiburg, partly on the basis of his party affiliation, and in a famous rectorial address — “The Self-Assertion of the German University” — proposed certain reforms that sought to free German universities from “Jewish and modernist influences,” reorienting it in this way to the needs and destiny of the newly liberated Volksgemeinschaft.

Heidegger’s role as a public advocate of National Socialist principles did not, however, last very long. Within a year of his appointment, he resigned the rectorship.

As he told the de-Nazification tribunal in 1945, his resignation was due to his frustration in preventing state interference in university affairs, a frustration that soon turned him away from all political engagements.

The story he told to the liberal inquisitors (which most Heideggerians accepted up to about 1988) was one in which a politically naive academic, swept up in the revolution’s excitement, had impulsively joined the party, only to become quickly disillusioned.

The story’s “dissimulations and falsehoods” were, indeed, good enough to spare him detention in a Yankee prison — unlike, say, Carl Schmitt who was incarcerated for two years after the war (though the only “Americans” Schmitt ever encountered there were German Jews in the conquerors’ uniform) — but not good enough to avoid a five-year ban on teaching.

In any case, it has always been known that Heidegger had at least a brief “flirtation” with “Nazism.”

Given the so-called “negligibility” of his National Socialism, he was able, after his ban, to resume his position as Germany’s leading philosopher. By the time of his death (1976), he had become the most influential philosopher in the Western world. His books have since been translated into all the European languages (and some non-European ones), his ideas have come to dominate contemporary continental thought, and they have even established a beachhead in the stultifying world of the Anglo-American academy, renowned for its indifference to philosophical issues.

Despite Heidegger’s enormous influence as “the century’s greatest philosopher,” he never quite shed the stigma of his early brush with National Socialism. This was especially the case after 1987 and 1988.

For in late 1987 a little known Chilean-Jewish scholar, Victor Farìas, produced the first book-length examination of Heidegger’s “brush” with National Socialist politics.

His Heidegger and Nazism was not a particularly well-researched work, and there was a good deal of speculation and error in it.

It nevertheless blew apart the story Heidegger had told his American inquisitors in 1945, revealing that he had been a party member between 1933 and 1945; that his National Socialism was something more than the flirtation of a politically naive philosopher; and that his affiliation with the Third Reich was anything but “fleeting, casual, or accidental but [rather] central to his philosophical enterprise.”

This “revelation” — that the greatest philosophical mind of the 20th century had been a devoted Hitlerite — provoked a worldwide scandal.

In the year following Farìas’ work, at least seven books appeared on the subject.

The most impressive of these was by Hugo Ott, a German historian, whose Martin Heidegger: A Political Life (1994) lent a good deal of historically-documented substance to Farìas’ charges.

In the decades since the appearance of Farìas’ and Ott’s work, a “slew” of books and articles (no one is counting any more) have continued to probe the dark recesses of Heidegger’s scandalous politics.

Almost every work in the vast literature devoted to Heideggerian philosophy must now, in testament to the impact of these studies, begin with some sort of “reckoning” with his “Nazism” — a reckoning that usually ends up erecting a wall between his philosophy and his politics.

In this context, Emmanuel Faye’s book is presently being touted as the “best researched and most damaging” work on Heidegger’s National Socialism — one that aims to tear down the wall compartmentalizing his politics and to brand him, once and for all, as an apologist for “the greatest crime of the 20th century.”

It’s fitting that Faye, an assistant professor of philosophy at the University of Paris-Nanterre, is French, for nowhere else have Heidegger’s ideas been as influential as in France.

Heidegger began appearing in French translation as early as the late 1930s. The publication in 1943 of Jean-Paul Sartre’s Being and Nothingness, based on a misreading of Heidegger, gave birth to “existentialism,” which dominated Western thought in the late 1940s and 1950s, helping thus to popularize certain Heideggerian ideas.

At the same time, French thinkers were the first to pursue the issue of Heidegger’s alleged National Socialism.

Karl Löwith, one of the philosopher’s former Jewish students exiled in France, argued in 1946 that Heidegger’s politics was inseparable from his philosophical thought. Others soon joined him in making similar arguments.

Though Löwith’s critique of Heidegger appeared in Les Temps Modernes, Sartre’s famous journal, the ensuing, often quite heated, French controversy was mainly restricted to scholarly journals. Faye’s father, Jean-Pierre Faye, also a philosopher, figured prominently in these debates during the 1960s.

It was, though, only with Farìas and Ott that the debate over Heidegger’s relationship to the Third Reich spread beyond the academic journals and touched the larger intellectual public.

This debate continues to this day.

Part of the difficulty in determining the exact degree and nature of Heidegger’s political commitment after 1933 is due to the fact that Heidegger’s thought bears on virtually every realm of contemporary European intellectual endeavor, on the right as well as the left, and that there’s been, as a consequence, a thoughtful unwillingness to see Heidegger’s National Socialism as anything other than contingent — and thus without philosophical implication.

This unwillingness has been compounded by the fact that the Heidegger archives at Marbach are under the control of Heidegger’s son, Hermann, who controls scholarly access to them, hindering, supposedly, an authoritative account of Heidegger’s thinking in the period 1933-1945.

Moreover, only eighty of the planned 120 volumes of Heidegger’s Gesamtausgabe have thus far appeared and, as Faye contends, these are not “complete,” for the family has allegedly prevented the more “compromising” works from being published.

The authority of Faye’s Heidegger — which endeavors to eliminate everything separating his politics from his philosophy — rests on two previously unavailable seminars reports from the key 1933-34 period, as well as certain documents, letters, and other evidence, which have appeared in little known or obscure German publications — evidence he sees as “proving” that Heidegger’s “Nazism” was anything but contingent — and that this “Nazism” was, in fact, not only inseparable from his thought, but formative of its core.

On this basis, along with Heidegger’s collaboration with certain NSDAP thinkers, Faye claims that the philosophy of the famous Swabian is so infused with National Socialist principles that it ought no longer to be treated as philosophy at all, but, instead, banned as “Nazi propaganda.”

Two.

Faye’s Argument

Heidegger’s seminars of 1933 and 1934, in Emmanuel Faye’s view, expose the “fiction” that separates Heidegger’s philosophy from his politics. For these seminars reveal a brown-shirted fanatic who threw himself into the National Revolution, hoping to become Hitler’s philosophical mentor.

At the same time, Faye argues that Heidegger’s work in the 1920s, particularly his magnum opus, Being and Time (1927), was already infected with pre-fascist ideas, just as his postwar work, however much it may have resorted to a slightly different terminology, would continue to propagate National Socialist principles.

Earlier, however, when the young Heidegger was establishing himself in the world of German academic philosophy (the 1920s), there is very little public evidence of racial or anti-Jewish bias in his work. To explain this, Faye quotes Heidegger to the effect that “he wasn’t going to say what he thought until after he became a full professor.” His reticence on these matters was especially necessary given that his “mentor,” Edmund Husserl, was Jewish and that he needed Husserl’s support to replace him at Freiburg.

(For those militant Judeophobes who might think this is somehow compromising, let me point out that Wilhelm Stapel [1882-1954], after also doing a doctorate in Husserlian phenomenology, was a Protestant, nationalist, and anti-Semitic associate of the Conservative Revolution who played an important early role in NSDAP politics.)

Faye nevertheless claims that Heidegger’s early ideas, especially those of Being and Time, were already disposed to themes and principles that were National Socialist in nature.

In Being and Time, for example, Heidegger rejects the Cartesian cogito, Kant’s transcendental analytic, Husserlian phenomenology — along with every other bloodless rationalism dominating Western thought since the 18th century — for the sake of an analysis based on “existentials” (i.e., on man’s being in the world).

Like other intellectual members of Hitler’s party, Heidegger disparaged all forms of universalist thought, dismissing not only notions of man as an individual, but notions of the human spirit as pure intellect and reason.

In repudiating universalist, humanist, and individualist thought associated with liberal modernity, Faye’s Heidegger is seen not as contesting the underlying principles of liberal modernity, which he, as a former Catholic traditionalist, thought responsible for the alienation, rootlessness, and meaninglessness of the contemporary world. Rather he is depicted as preparing the way for the “Nazi” notion of an organic national community (Volksgemeinschaft) based on racial and anti-Jewish criteria.

Revealingly, this is about as far as Faye goes in treating Heidegger’s early thought. In fact, there is very little philosophical analysis at all of Being and Time or any other work in his book. Every damning criticism he makes of Heidegger is based on Heidegger’s so-called affinity with National Socialist themes or ideas — or what a liberal defending a Communist would call guilt by association.

Worse, Faye lacks any historical understanding of National Socialism, failing to see it as part of a larger anti-liberal movement that had emerged before Hitler was even born and which influenced Heidegger long before he had heard of the Führer.

For our crusading anti-fascist professor, however, the anti-liberal, anti-individualist, and anti-modern contours of Heideggerian thought are simply Hitlerian — because of their later association with Hitler’s movement — unrelated to whatever earlier influences that may have affected the development of his thought. Q.E.D.

Faye, though, fails to make the case that Heidegger’s pre-1933 thought was “Nazi,” both because he’s indifferent to Heidegger’s philosophical argument in Being and Time, which he dismisses in a series of rhetorical strokes, and, secondarily, because he doesn’t understand the historical/cultural context in which Heidegger worked out his thought.

More generally, he claims Heidegger negated “the human truths that are the underlying principle of philosophy” simply because whatever doesn’t accord with Faye’s own liberal understanding of philosophy (which, incidentally, rationalizes the radical destructurations that have come with the “Disneyfication, MacDonaldization, and globalization” of our coffee-colored world) is treated as inherently suspect.

Only on the basis of the 1933-34 and ‘34-35 seminars does Faye have a case to make.

For the Winter term of 1933-34 Heidegger led a seminar “On the Essence and Concepts of Nature, History, and State.” If Faye’s account of the unpublished seminar report is accurate (and it’s hard to say given the endless exaggerations and distortions that run through his book), Heidegger outdid himself in presenting National Socialist doctrines as the philosophical basis for the new relationship that was to develop between the German people and their new state.

Like other National Socialists, Heidegger in this seminar views the “people” in völkisch terms presuming their “unity of blood and stock.”

Faye is particularly scandalized by the fact that Heidegger values the “people” (Volk) more than the “individual” and that the people, as an organic community of blood and spirit, excludes Jews and exalts its own particularity.

In this seminar, Heidegger goes even further, calling for a “Germanic state for the German nation,” extending his racial notion of the people to the political system, as he envisages the “will of the people” as finding embodiment in the will of the state’s leader (Führer).

Faye contends that people and state exist for Heidegger in the same relation as beings exist in relation to Being.

As such, Heidegger links ontology to politics, as the “question of all questions” (the “question of being”) is identified with the question of Germany’s political destiny.

Heidegger’s rejection of the humanist notion of the individual and of Enlightenment universalism in his treatment of Volk and Staat are, Faye thinks, synonymous with Hitlerism.

Though Faye’s argument here is more credible, it might also be pointed out that Heidegger’s privileging of the national community over the interests and freedoms of the individual has a long genealogy in German thought (unlike Anglo-American thought, which privileges the rational individual seeking to maximize his self-interest in the market).

The second seminar, in the Winter term of 1934-35, “On the State: Hegel,” again supports Faye’s case that Heidegger was essentially a “Nazi” propagandist and not a true philosopher. For in this seminar, he affirms the spirit of the new National Socialist state in Hegelian terms, spreading the “racist and human-life destroying conceptions that make up the foundations of Hitlerism.”

In both courses, Faye sees Heidegger associating and merging philosophy with National Socialism.

For this reason, his work ought not to be considered a philosophy at all, but rather a noxious political ideology.

Faye, in fact, cannot understand how Heidegger’s insidious project has managed to “procure a planetary public” or why he is so widely accepted as a great philosopher.

Apparently, Heidegger had the power to seduce the public — though on the basis of Faye’s account, it’s difficult to see how the political hack he describes could have pulled this off.

In any case, Faye warns that if Heidegger isn’t exposed for the political charlatan he is, terrible things are again possible. “Hitlerism and Nazism will continue to germinate through Heidegger’s writings at the risk of spawning new attempts at the complete destruction of thought and the extermination of humankind.”

Three.

Race and State

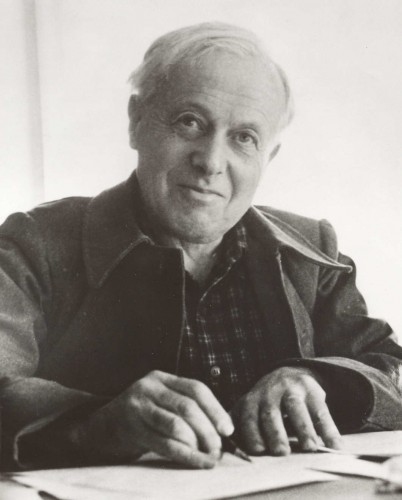

Martin Heidegger, 1889 - 1976

From the above, the reader might conclude that Faye’s Heidegger is a wreck of a book. And, in large part, it is, as I will discuss in the conclusion.

However, even the most disastrous wrecks (and this one bears the impressive moniker of Yale University Press) usually leave something to be salvaged. There are, as such, discussions on the subjects of “race” and “the state,” which I thought might interest TOQ readers.

A) Race

National Socialism, especially its Hitlerian distillation, was a racial nationalism.

Yet Heidegger, as even his enemies acknowledge, was contemptuous of what at the time was called “biologism.”

Biologism is the doctrine, still prevalent in white nationalist ranks, that understands human races in purely zoological and materialist terms, as if men were no different from the lower life forms — slabs of meat whose existence is a product of genetics alone.

Quite naturally, Heidegger’s anti-biologism was a problem for Faye, for how was it possible to claim that Heidegger was a “Nazi racist,” if he rejected this seemingly defining aspect of racial thought?

In an earlier piece (”Freedom’s Racial Imperative: A Heideggerian Argument for the Self-Assertion of Peoples of European Descent,” TOQ, vol. 6, no. 3), I reconstructed the racial dimension of Heidegger’s thought solely on the basis of his philosophy.

But Faye, who obviously doesn’t put the same credence in Heidegger’s thought, is forced, as an alternative, to historically investigate the different currents of NSDAP racial doctrine.

In his account (which should be taken as suggestive rather than authoritative), the party, in the year after the revolution, divided into two camps vis-à-vis racial matters: the camp of the Nordicists and that of the Germanists.

The Nordicists were led by Hans K. Günther, a former philologist, and had a “biologist” notion of race, based on evolutionary biology, which sought, through eugenics, to enhance the “Nordic blood” in the German population.

By contrast, the Germanists, led by the biologist Fritz Merkenschlager and supported especially by the less Nordic South Germans, held that blood implied spirit and that spirit played the greater role in determining a people’s character. (This ought not to be confused with Klages’ “psychologism.”)

The Germanists, as such, pointed out that Scandinavians were far more Nordic than Germans, yet their greater racial “purity” did not make them a greater people than the Germans, as Günther’s criteria would lead one to believe.

Rather, it was the Germans’ extraordinary Prussian spirit (this wonder of nature and Being) that made them a great nation.

This is not to say that the Germanists rejected the corporal or biological basis of their Volk — only that they believed their people’s blood could not be separated from their spirit without misunderstanding what makes them a people.

For the Germanists, then, race was not exclusively a matter of biological considerations alone, as Günther held, but rather a matter of blood and spirit.

(As an aside, I might mention that Julius Evola, whose idea of race represents, in my view, the highest point in the development of 20th-century racial thought, was much influenced by this debate, especially by Ludwig Ferdinand Clauss, whose raciology was a key component of the Germanist conception, emphasizing as it does the fact that one’s idea of race is ultimately determined by one’s conception of human being.)

Faye claims that, in a speech delivered in August 1933, Hitler emphasized the spiritual determinants of race, in language similar to Heidegger’s, and that he thus came down on the side of the Germanists.

The key point here is that, for Faye, the “völkisch racism” of the Germanists was no less “racist” than that of the biological racialists — implying that Heidegger’s Germanism was also as “racist.”

The Germanist conception, I might add, was especially well-suited to a “blubo” (a Blut-und-Boden nationalist) like Heidegger. Seeing man as Dasein (a being-there), situated not only in a specific life world (Umwelt), but in exchange with beings (Mitdasein) specific to his kind, his existence has meaning only in terms of the particularities native to his milieu, (which is why Heidegger rejected universalism and the individualist conception of man as a free-floating consciousness motivated strictly by reason or self-interest).

Darwinian conceptions of race for Heidegger, as they were for other Germanists in the NSDAP, represented another form of liberalism, based on individualistic and universalist notions of man that reduced him to a disembedded object — refusing to recognize those matters, which, even more than strictly biological differences, make one people unlike another.

Without this recognition, Germanists held that “the Prussian aristocracy was no different from apples on a tree.”

B) The State

As a National Socialist, Faye’s Heidegger was above all concerned with lending legitimacy to the new Führer state.

To this end, Heidegger turned to Carl Schmitt, another of those “Nazi” intellectuals, who, for reasons that are beyond Faye’s ken, is seen by many as a great political thinker.

In his seminar on Hegel, Heidegger, accordingly, begins with the 1933 third edition of Schmitt’s Concept of the Political (1927).

There Schmitt defines the concept of the state in terms of the political — and the political as those actions and motives that determine who the state’s “friends” and who its “enemies” are.

But though Heidegger begins with Schmitt, he nevertheless tries to go beyond his concept of the political.

Accepting that the “political” constitutes the essence of the state, Heidegger contends that Schmitt’s friend/enemy distinction is secondary to the actual historical self-affirmation of a people’s being that goes into founding a state true to the nation.

In Heidegger’s view, Schmitt’s concept presupposes a people’s historical self-affirmation and is thus not fundamental but derivative.

It is worth quoting Heidegger here:

There is only friend and enemy where there is self-affirmation. The affirmation of self [i.e., the Volk] taken in this sense requires a specific conception of the historical being of a people and of the state itself. Because the state is that self-affirmation of the historical being of a people and because the state can be called polis, the political consequently appears as the friend/enemy relation. But that relation is not the political.

Rather, it follows the prior self-affirmation.

For libertarians and anarchists in our ranks, Heidegger’s modification of Schmitt’s proposition is probably beside the point.

But for a statist like myself, who believes a future white homeland in North America is inconceivable without a strong centralized political system to defend it, Heidegger’s modification of the Schmittian concept is a welcome affirmation of the state, seeing it as a necessary stage in a people’s self-assertion.

Four.

Conclusion

From the above, it should be obvious that Faye’s Heidegger is not quite the definitive interpretation that his promoters make it out to be.

Specifically, there is little that is philosophical in his critique of Heidegger’s philosophy and, relying on his moralizing attitude rather than on a philosophical deconstruction of Heidegger’s work, he ends up failing to make the argument he seeks to make.

If Faye’s reading of the seminars of 1933-34 are correct, than Heidegger was quite obviously more of a National Socialist than he let on. But this was already known in 1987-88.

Faye also claims that Heidegger’s pioneering work of the 1920s anticipated the National Socialist ideas he developed in the seminars of 1933-34 and that his postwar work simply continued, in a modified guise, what had begun earlier. This claim, though, is rhetorically asserted rather than demonstrated.

Worse, Faye ends up contradicting what he sets out to accomplish. For his criticism of Heidegger is little more than an ad hominem attack, which assumes that the negative adjectives (”abhorrent,” “appalling,” “monstrous,” “dangerous,” etc) he uses to describe his subject are a substitute for either a proper philosophical critique or a historical analysis.

In thus failing to refute the philosophical basis of Heidegger’s National Socialism, his argument fails, in effect.

But even if his adjectives were just, it doesn’t change the fact that however “immoral” a philosopher may be, he is nevertheless still a philosopher. Faye here makes a “category mistake” that confuses the standards of philosophy with those of morality. Besides, Heidegger was right in terms of his morals.

Faye is also a poor example of the philosophical rationalism that he offers as an alternative to Heidegger’s allegedly “irrational” philosophy — a rationalism whose enlightenment has been evident in the great fortunes that Jews have made from it.

Finally, in insisting that Heidegger be banned because of his fascist politics, Faye commits the “sin” that virtuous anti-fascists always accuse their opponents of committing.

In a word, Faye’s Heidegger is something of a hatchet job that, ultimately, reflects more on its author’s peculiarities than on his subject.

Yet after saying this, let me confess that though Faye makes a shoddy argument that doesn’t prove what he thinks he proves, he is nevertheless probably right in seeing Heidegger as a “Nazi.” He simply doesn’t know how to make his case — or maybe he simply doesn’t want to spend the years it takes to “master” Heidegger’s thought.

Even more ironic is the scandal of Heidegger’s “Nazism” seen from outside Faye’s liberal paradigm. For in this optic, the scandal is not that Heidegger was a National Socialist — but rather that the most powerful philosophical intelligence of the last century believed in this most demonized of all modern ideologies.

But who sees or cares about this real scandal?

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

4) Abordons maintenant votre nouvel ouvrage Wewelsburg, histoire d’un nouveau Montsalvat. Celui-ci retrace l’histoire de ce lieu énigmatique pour beaucoup, fantasmé par certains. Que fut en réalité Wewelsburg ?

4) Abordons maintenant votre nouvel ouvrage Wewelsburg, histoire d’un nouveau Montsalvat. Celui-ci retrace l’histoire de ce lieu énigmatique pour beaucoup, fantasmé par certains. Que fut en réalité Wewelsburg ?

Qu'est-ce que l'autre tiers-mondisme ? Un tiers-mondisme différent de celui que l'on connaît, c'est à dire « classique, progressiste, qu'il soit chrétien, humanitaire et pacifiste, communiste orthodoxe, trotskiste ou encore d'ultragauche » ? Effectivement. L'autre tiers-mondisme est l'expression par laquelle Philippe Baillet désigne tous ceux que l'on pourrait considérer comme tenants d'un « tiers-mondisme de droite » ou plutôt d'extrême-droite (même quand ceux-ci viennent ou sont d'extrême-gauche, à l'image d'un Soral).

Qu'est-ce que l'autre tiers-mondisme ? Un tiers-mondisme différent de celui que l'on connaît, c'est à dire « classique, progressiste, qu'il soit chrétien, humanitaire et pacifiste, communiste orthodoxe, trotskiste ou encore d'ultragauche » ? Effectivement. L'autre tiers-mondisme est l'expression par laquelle Philippe Baillet désigne tous ceux que l'on pourrait considérer comme tenants d'un « tiers-mondisme de droite » ou plutôt d'extrême-droite (même quand ceux-ci viennent ou sont d'extrême-gauche, à l'image d'un Soral). Rosenberg, quant à lui, « pressent(ait) qu'un jour le flot montant des peuples de couleur pourrait trouver une direction nette et une forme d'unité grâce à l'islam ». La citation suivant, relevée une fois encore par l'auteur, provient du Mythe du Xxe siècle:

Rosenberg, quant à lui, « pressent(ait) qu'un jour le flot montant des peuples de couleur pourrait trouver une direction nette et une forme d'unité grâce à l'islam ». La citation suivant, relevée une fois encore par l'auteur, provient du Mythe du Xxe siècle: Ces dernières années, bien des positions islamophiles liées à tort ou à raison à la droite radicale sont devenues monnaie courante dans ce que Philippe Baillet appelle le « philo-islamisme radical ». Celui-ci est généralement lié à un « sous-marxisme rustique typiquement tiers-mondiste » ou est « emprunt de complotisme à la faveur du développement exponentiel de la « foire aux Illuminés » ». Bien différent du « fascisme comme phénomène européen », ses traits principaux sont : une indifférence plus ou moins marquée envers la « défense de la race blanche », une « véritable passion antijuive » et anti-américaine, une grande hostilité à la finance et au capitalisme, une sympathie pour toutes les causes « anti-impérialistes » et pour l'islam comme religion ou civilisation (l'Islam dans ce cas). Que nous partagions certaines idées de ce courant ne nous en rend pas forcément proche, et je rejoins en cela l'auteur. Celui-ci souligne la diversion effectuée par cette sensibilité chez un grand nombre de personnes qui oublient par ce biais «la priorité absolue» en ce « moment capital de l'histoire de la civilisation européenne »: la perpétuation des peuples européens (de leur partie saine tout du moins). De Roger Garaudy, « illuminé christo-islamo-marxiste » à Carlos et son internationalisme en passant par le chantre de la réconciliation Alain Soral qui « s'inscrit parfaitement (…) dans la vieille tradition des chefaillons et Führer d'opérette chers à la droite radicale française », nombre de figures chères à la frange la plus islamophile de nos mouvances sont ici égratignées par Baillet qui n'a pas son pareil pour souligner leurs contradictions (quand Soral se prétend "national-socialiste français" par exemple)... ou rappeler à notre bon souvenir certaines énormités ou actes pas reluisants. Il souligne ainsi les tentatives d' « islamisation » de la « mouvance nationale » en prenant le cas d'une association telle que celle des « Fils de France » qui se veut un « rassemblement de musulmans français patriotes » et qui a reçu, entre autre, le soutien d'Alain de Benoist. Le philo-islamisme de ce dernier se manifeste depuis bien longtemps. Baillet rapporte d'ailleurs plusieurs citations de celui qu'il qualifie de « toutologue » à ce sujet! Plus ou moins récentes, elles permettent de mieux comprendre le personnage (voir plus haut)... Autant dire qu'on ne peut qu'aller dans le sens de Baillet lorsqu'il argue de l'étendue et de la diversité du « parti islamophile » en France. « Ce n'est pas du tout rassurant », en effet ! Le « parti islamophile » est bien enraciné et doit être combattu « sans faiblesse » partout où il se trouve. Un peu d'espoir cependant :

Ces dernières années, bien des positions islamophiles liées à tort ou à raison à la droite radicale sont devenues monnaie courante dans ce que Philippe Baillet appelle le « philo-islamisme radical ». Celui-ci est généralement lié à un « sous-marxisme rustique typiquement tiers-mondiste » ou est « emprunt de complotisme à la faveur du développement exponentiel de la « foire aux Illuminés » ». Bien différent du « fascisme comme phénomène européen », ses traits principaux sont : une indifférence plus ou moins marquée envers la « défense de la race blanche », une « véritable passion antijuive » et anti-américaine, une grande hostilité à la finance et au capitalisme, une sympathie pour toutes les causes « anti-impérialistes » et pour l'islam comme religion ou civilisation (l'Islam dans ce cas). Que nous partagions certaines idées de ce courant ne nous en rend pas forcément proche, et je rejoins en cela l'auteur. Celui-ci souligne la diversion effectuée par cette sensibilité chez un grand nombre de personnes qui oublient par ce biais «la priorité absolue» en ce « moment capital de l'histoire de la civilisation européenne »: la perpétuation des peuples européens (de leur partie saine tout du moins). De Roger Garaudy, « illuminé christo-islamo-marxiste » à Carlos et son internationalisme en passant par le chantre de la réconciliation Alain Soral qui « s'inscrit parfaitement (…) dans la vieille tradition des chefaillons et Führer d'opérette chers à la droite radicale française », nombre de figures chères à la frange la plus islamophile de nos mouvances sont ici égratignées par Baillet qui n'a pas son pareil pour souligner leurs contradictions (quand Soral se prétend "national-socialiste français" par exemple)... ou rappeler à notre bon souvenir certaines énormités ou actes pas reluisants. Il souligne ainsi les tentatives d' « islamisation » de la « mouvance nationale » en prenant le cas d'une association telle que celle des « Fils de France » qui se veut un « rassemblement de musulmans français patriotes » et qui a reçu, entre autre, le soutien d'Alain de Benoist. Le philo-islamisme de ce dernier se manifeste depuis bien longtemps. Baillet rapporte d'ailleurs plusieurs citations de celui qu'il qualifie de « toutologue » à ce sujet! Plus ou moins récentes, elles permettent de mieux comprendre le personnage (voir plus haut)... Autant dire qu'on ne peut qu'aller dans le sens de Baillet lorsqu'il argue de l'étendue et de la diversité du « parti islamophile » en France. « Ce n'est pas du tout rassurant », en effet ! Le « parti islamophile » est bien enraciné et doit être combattu « sans faiblesse » partout où il se trouve. Un peu d'espoir cependant :

(1) Sur le salut nazi, Fabrice Bouthillon affirme : «Ce geste fasciste par excellence, qu’est le salut de la main tendue, n’est-il pas au fond né à Gauche ? N’a-t-il pas procédé d’abord de ces votes à main levée dans les réunions politiques du parti, avant d’être militarisé ensuite par le raidissement du corps et le claquement des talons – militarisé et donc, par là, droitisé, devenant de la sorte le symbole le plus parfait de la capacité nazie à faire fusionner, autour de Hitler, valeurs de la Gauche et valeurs de la Droite ? Car il y a bien une autre origine possible à ce geste, qui est la prestation de serment le bras tendu; mais elle aussi est, en politique, éminemment de Gauche, puisque le serment prêté pour refonder, sur l’accord des volontés individuelles, une unité politique dissoute, appartient au premier chef à la liste des figures révolutionnaires obligées, dans la mesure même où la dissolution du corps politique, afin d’en procurer la restitution ultérieure, par l’engagement unanime des ex-membres de la société ancienne, est l’acte inaugural de toute révolution. Ainsi s’explique que la prestation du serment, les mains tendues, ait fourni la matière de l’une des scènes les plus topiques de la révolution française – et donc aussi, qu’on voie se dessiner, derrière le tableau par Hitler du meeting de fondation du parti nazi, celui, par David, du Serment du Jeu de Paume» (p. 171).

(1) Sur le salut nazi, Fabrice Bouthillon affirme : «Ce geste fasciste par excellence, qu’est le salut de la main tendue, n’est-il pas au fond né à Gauche ? N’a-t-il pas procédé d’abord de ces votes à main levée dans les réunions politiques du parti, avant d’être militarisé ensuite par le raidissement du corps et le claquement des talons – militarisé et donc, par là, droitisé, devenant de la sorte le symbole le plus parfait de la capacité nazie à faire fusionner, autour de Hitler, valeurs de la Gauche et valeurs de la Droite ? Car il y a bien une autre origine possible à ce geste, qui est la prestation de serment le bras tendu; mais elle aussi est, en politique, éminemment de Gauche, puisque le serment prêté pour refonder, sur l’accord des volontés individuelles, une unité politique dissoute, appartient au premier chef à la liste des figures révolutionnaires obligées, dans la mesure même où la dissolution du corps politique, afin d’en procurer la restitution ultérieure, par l’engagement unanime des ex-membres de la société ancienne, est l’acte inaugural de toute révolution. Ainsi s’explique que la prestation du serment, les mains tendues, ait fourni la matière de l’une des scènes les plus topiques de la révolution française – et donc aussi, qu’on voie se dessiner, derrière le tableau par Hitler du meeting de fondation du parti nazi, celui, par David, du Serment du Jeu de Paume» (p. 171). National Socialism promoted two images of woman: the hardworking peasant mother in traditional dress, and the uniformed woman in service to her people. Both images were an attempt to combat two types of woman that are foreign to Traditional European societies: the Aphrodisian and Amazonian woman.

National Socialism promoted two images of woman: the hardworking peasant mother in traditional dress, and the uniformed woman in service to her people. Both images were an attempt to combat two types of woman that are foreign to Traditional European societies: the Aphrodisian and Amazonian woman. These were the Aphrodisian elements that had made their way into the Weimar Republic and Third Reich, and which the National Socialists tried to restrain, along with modern Amazonian woman (the unmarried, childless, career woman in mannish dress). The Aphrodite type was represented by the “movie ‘star’ or some similar fascinating Aphrodisian apparition.”[6] In his introduction to the writings of Bachofen, National Socialist scholar Alfred Baeumler wrote that the modern world has all of the characteristics of a gynaecocratic age. In writing about the European city-woman, he says, “The fascinating female is the idol of our times, and, with painted lips, she walks through the European cities as she once did through Babylon.”[7]

These were the Aphrodisian elements that had made their way into the Weimar Republic and Third Reich, and which the National Socialists tried to restrain, along with modern Amazonian woman (the unmarried, childless, career woman in mannish dress). The Aphrodite type was represented by the “movie ‘star’ or some similar fascinating Aphrodisian apparition.”[6] In his introduction to the writings of Bachofen, National Socialist scholar Alfred Baeumler wrote that the modern world has all of the characteristics of a gynaecocratic age. In writing about the European city-woman, he says, “The fascinating female is the idol of our times, and, with painted lips, she walks through the European cities as she once did through Babylon.”[7] The earliest Europeans tended toward simplicity in dress and appearance. Adornments were used solely to signify caste or heroic deeds, or were amulets or talismans. In ancient Greece, jewels were never worn for everyday use, but reserved for special occasions and public appearances. In Rome, also, jewelry was thought to have a spiritual power.[11] Western fashion often was used to display rank, as in Roman patricians’ purple sash and red shoes. The Mediterranean cultures, influenced by the East, were the first to become extravagant in dress and makeup. By the time this influence spread to northern Europe, it had been Christianized, and makeup did not appear again in northern Europe until the fourteenth century, after which followed a long period of its association with immorality.[12]

The earliest Europeans tended toward simplicity in dress and appearance. Adornments were used solely to signify caste or heroic deeds, or were amulets or talismans. In ancient Greece, jewels were never worn for everyday use, but reserved for special occasions and public appearances. In Rome, also, jewelry was thought to have a spiritual power.[11] Western fashion often was used to display rank, as in Roman patricians’ purple sash and red shoes. The Mediterranean cultures, influenced by the East, were the first to become extravagant in dress and makeup. By the time this influence spread to northern Europe, it had been Christianized, and makeup did not appear again in northern Europe until the fourteenth century, after which followed a long period of its association with immorality.[12] There is much archeological evidence for cosmetics and other beauty treatments in the East, particularly in Egypt and Asia. In Arab cultures, cosmetic use is traced back to ancient times, and there are no prohibitions in Islamic law against cosmetics. Though a simple use of makeup or hair dye could not be evidence of an Aphrodisian belief system, if such use is intended to limit woman’s role to the sexual realm, then we can assume there are elements of the culture that are earth-based and opposed to the Aryan solar cults.

There is much archeological evidence for cosmetics and other beauty treatments in the East, particularly in Egypt and Asia. In Arab cultures, cosmetic use is traced back to ancient times, and there are no prohibitions in Islamic law against cosmetics. Though a simple use of makeup or hair dye could not be evidence of an Aphrodisian belief system, if such use is intended to limit woman’s role to the sexual realm, then we can assume there are elements of the culture that are earth-based and opposed to the Aryan solar cults. Although the image of the dirndl-wearing woman working the fields was heavily promoted, Hitler was not anti-fashion and realized the value in beautiful dress and that in order to retain women’s support, he could not do away with their luxury items completely. Part of the reason he opposed Joseph Goebbels’ 1944 plans to close fashion houses and beauty parlors was not because he disagreed, but because he was “fearful that this would antagonize German women,” particular those of the middle classes who he relied on for support.[12] Hitler showed his concern for tasteful clothing when he rejected the first design of girls’ uniforms for the Bund Deutscher Mädel (BDM, League of German Girls) as “old sacks” and said the look should not be “too primitive.”[13] And in a conference with party leaders he said:

Although the image of the dirndl-wearing woman working the fields was heavily promoted, Hitler was not anti-fashion and realized the value in beautiful dress and that in order to retain women’s support, he could not do away with their luxury items completely. Part of the reason he opposed Joseph Goebbels’ 1944 plans to close fashion houses and beauty parlors was not because he disagreed, but because he was “fearful that this would antagonize German women,” particular those of the middle classes who he relied on for support.[12] Hitler showed his concern for tasteful clothing when he rejected the first design of girls’ uniforms for the Bund Deutscher Mädel (BDM, League of German Girls) as “old sacks” and said the look should not be “too primitive.”[13] And in a conference with party leaders he said: Aphroditism also contributes to the loss of wonder that is essential to a transcendent-based worldview, since many now find it hard to be moved by the ordinary. Josef Pieper discusses the importance of being able to see the divine in the natural:

Aphroditism also contributes to the loss of wonder that is essential to a transcendent-based worldview, since many now find it hard to be moved by the ordinary. Josef Pieper discusses the importance of being able to see the divine in the natural:

Faszination des Faschismus: Der Erlkönig

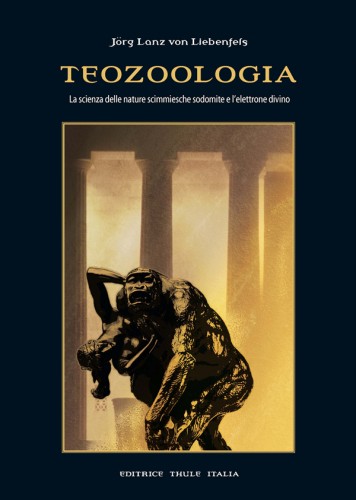

Faszination des Faschismus: Der Erlkönig Si è ritagliato un suo piccolo posto nella storia. Lo troviamo in tutti i libri più importanti che si occupano delle primissime origini ideologiche del Nazionalsocialismo. A volte viene descritto addirittura come quello che fornì a Hitler le idee: Jörg Lanz von Liebenfels, a metà strada fra il monaco erudito e il visionario psichedelico, fu capace di immaginare fantastici mondi da apocalisse. Dipinse lo scenario della storia come una lotta manichea tra la razza ariana luminosa e quella tenebrosa degli uomini-bestia, attingendo dalla Bibbia, da antichi testi gnostici, aramaici, greci, da dimenticati libri apocrifi e da un’infinità di dettagli archeologici e filologici, nella certezza che l’Età dell’Oro, popolata in origine da un’umanità bella e nobile, fosse degenerata nel caos della modernità a causa degli incroci umani con gli animali. In questa sua «rappresentazione zoomorfa del principio del male», come l’ha definita lo storico Goodrick-Clarke, in realtà si ritrovano antichi incubi dell’uomo. La paura della bestia, e della bestia che è in noi, ha dato vita nel tempo ad ogni sorta di proiezione.

Si è ritagliato un suo piccolo posto nella storia. Lo troviamo in tutti i libri più importanti che si occupano delle primissime origini ideologiche del Nazionalsocialismo. A volte viene descritto addirittura come quello che fornì a Hitler le idee: Jörg Lanz von Liebenfels, a metà strada fra il monaco erudito e il visionario psichedelico, fu capace di immaginare fantastici mondi da apocalisse. Dipinse lo scenario della storia come una lotta manichea tra la razza ariana luminosa e quella tenebrosa degli uomini-bestia, attingendo dalla Bibbia, da antichi testi gnostici, aramaici, greci, da dimenticati libri apocrifi e da un’infinità di dettagli archeologici e filologici, nella certezza che l’Età dell’Oro, popolata in origine da un’umanità bella e nobile, fosse degenerata nel caos della modernità a causa degli incroci umani con gli animali. In questa sua «rappresentazione zoomorfa del principio del male», come l’ha definita lo storico Goodrick-Clarke, in realtà si ritrovano antichi incubi dell’uomo. La paura della bestia, e della bestia che è in noi, ha dato vita nel tempo ad ogni sorta di proiezione. Adesso le Edizioni Thule Italia ripropongono il testo certo più caratteristico di Lanz, Teozoologia. La scienza delle nature scimmiesche sodomite e l’elettrone divino, a cura e con la traduzione di Marco Linguardo. Si tratta di un vero unicum editoriale. Il bizzarro titolo ci rimanda direttamente all’epoca, il 1905, in cui il libro fu scritto. Le recenti scoperte scientifiche dei raggi X e della radioattività, di cui Lanz fu un appassionato studioso, lo portarono a diventare egli stesso uno sperimentatore, ottenendo anche svariati brevetti di motori e sistemi elettrici. Ne trasse le immagini del Theozoon, l’uomo divino fornito di poteri magnetici superumani, e del suo speculare semibestiale, l’Anthropozoon.

Adesso le Edizioni Thule Italia ripropongono il testo certo più caratteristico di Lanz, Teozoologia. La scienza delle nature scimmiesche sodomite e l’elettrone divino, a cura e con la traduzione di Marco Linguardo. Si tratta di un vero unicum editoriale. Il bizzarro titolo ci rimanda direttamente all’epoca, il 1905, in cui il libro fu scritto. Le recenti scoperte scientifiche dei raggi X e della radioattività, di cui Lanz fu un appassionato studioso, lo portarono a diventare egli stesso uno sperimentatore, ottenendo anche svariati brevetti di motori e sistemi elettrici. Ne trasse le immagini del Theozoon, l’uomo divino fornito di poteri magnetici superumani, e del suo speculare semibestiale, l’Anthropozoon. Questa idea fissa si era rafforzata in occasione del ritrovamento, avvenuto nel 1894 nello stesso monastero in cui Lanz ricoprì anche ruoli di insegnante, di una pietra tombale medievale, in cui compariva la scena di un antico aristocratico che teneva sotto i piedi una specie di animale. Da qui insorse nell’immaginario di Lanz una ricerca ossessiva di prove, che attraverso l’arte antica, certi obelischi e bassorilievi assiri, o i bestiari medievali, testimoniassero di quella pratica di ibridazione universale, che a un certo punto si saldò a idee di rigenerazione situate in un mitico futuro, in cui l’uomo – non diversamente da quanto tratteggiato da Nietzsche, che per il suo Superuomo usò il termine di Züchtung, che significa allevamento – si sarebbe purificato da ogni impurità attraverso la pratica di una selezione dei tipi migliori.

Questa idea fissa si era rafforzata in occasione del ritrovamento, avvenuto nel 1894 nello stesso monastero in cui Lanz ricoprì anche ruoli di insegnante, di una pietra tombale medievale, in cui compariva la scena di un antico aristocratico che teneva sotto i piedi una specie di animale. Da qui insorse nell’immaginario di Lanz una ricerca ossessiva di prove, che attraverso l’arte antica, certi obelischi e bassorilievi assiri, o i bestiari medievali, testimoniassero di quella pratica di ibridazione universale, che a un certo punto si saldò a idee di rigenerazione situate in un mitico futuro, in cui l’uomo – non diversamente da quanto tratteggiato da Nietzsche, che per il suo Superuomo usò il termine di Züchtung, che significa allevamento – si sarebbe purificato da ogni impurità attraverso la pratica di una selezione dei tipi migliori. De Brit Nicholas Goodrick-Clarke maakte naam met zijn proefschrift, The Occult Roots of Nazism.

De Brit Nicholas Goodrick-Clarke maakte naam met zijn proefschrift, The Occult Roots of Nazism.

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999 Ernst Jünger face à la NSDAP (1925-1934)

Ernst Jünger face à la NSDAP (1925-1934) Il est intéressant de connaître le destin ultérieur de ces hommes qui entouraient alors Ernst Jünger et qui étaient les principaux protagonistes des fondements théoriques de ce «nouveau nationalisme»: Helmut Franke est tombé au combat, en commandant une cannonière sud-américaine; Wilhelm Weiss a été promu chef de service dans la rédaction du Völkischer Beobachter et, plus tard encore, chef de l'Association nationale de la presse allemande; Karl O. Paetel a préféré émigrer; Friedrich Wilhelm Heinz est devenu Commandeur du Régiment “Brandenburg”, auquel était notamment dévolu la garde de la Chancelerie du Reich; et le Dr. Werner Best est devenu officiellement, de 1942 à 1945, le ministre plénipotentiaire du Reich national-socialiste au Danemark, après avoir occupé de hautes fonctions au Reichssicherheitshauptamt.

Il est intéressant de connaître le destin ultérieur de ces hommes qui entouraient alors Ernst Jünger et qui étaient les principaux protagonistes des fondements théoriques de ce «nouveau nationalisme»: Helmut Franke est tombé au combat, en commandant une cannonière sud-américaine; Wilhelm Weiss a été promu chef de service dans la rédaction du Völkischer Beobachter et, plus tard encore, chef de l'Association nationale de la presse allemande; Karl O. Paetel a préféré émigrer; Friedrich Wilhelm Heinz est devenu Commandeur du Régiment “Brandenburg”, auquel était notamment dévolu la garde de la Chancelerie du Reich; et le Dr. Werner Best est devenu officiellement, de 1942 à 1945, le ministre plénipotentiaire du Reich national-socialiste au Danemark, après avoir occupé de hautes fonctions au Reichssicherheitshauptamt. KRIECK

KRIECK

Keith Preston

Keith Preston is the chief editor of AttacktheSystem.com and holds graduate degrees in history and sociology. He was awarded the 2008 Chris R. Tame Memorial Prize by the United Kingdom's Libertarian Alliance for his essay, "Free Enterprise: The Antidote to Corporate Plutocracy."