Le loup des steppes : et si on le lisait au lieu d’en parler?

C’est le hasard de mon livre sur Céline qui me fit retrouver Hermann Hesse, écrivain surfait et déjà oublié. Mais dans le Loup des steppes il nous semble, sans nous balancer dans la littérature comparée, qu’il aborde le problème de la modernité comme Céline. On est à l’époque de la guerre, de la massification, des abrutissements modernes et des années folles. Voyez la Foule de King Vidor pour évaluer le beuglant…

On commence par les hommes-masse de notre époque (traduction de Juliette Parry) » :

« Il ne s’agit pas ici de l’homme tel que le connaissent l’école, l’économie nationale, la statistique, de l’homme tel qu’il court les rues à des millions d’exemplaires et qu’on ne saurait considérer autrement que le sable du rivage ou l’écume des flots : quelques millions de plus ou de moins, qu’importe, ce sont des matériaux, pas autre chose. »

Hesse décrit aussi la vie ennuyée de cet homme-masse façonné par l’industrie et cet écœurement qui en sourd :

« …celui qui a vécu des jours infernaux, de mort dans l’âme, de désespoir et de vide intérieur, où, sur la terre ravagée et sucée par les compagnies financières, la soi-disant civilisation, avec son scintillement vulgaire et truqué, nous ricane à chaque pas au visage comme un vomitif, concentré et parvenu au sommet de l’abomination dans notre propre moi pourri, celui-là est fort satisfait des jours normaux, des jours couci-couça comme cet aujourd’hui ; avec gratitude, il se chauffe au coin du feu ; avec gratitude, il constate en lisant le journal qu’aujourd’hui encore aucune guerre n’a éclaté, aucune nouvelle dictature n’a été proclamée, aucune saleté particulièrement abjecte découverte dans la politique ou les affaires…»

Comme Céline ou Ortega Y Gasset (et des dizaines d’autres), Hermann Hesse dénonce cette émergence cette civilisation de la masse satisfaite :

« Je ne comprends pas quelle est cette jouissance que les hommes cherchent dans les hôtels et les trains bondés, dans les cafés regorgeant de monde, aux sons d’une musique forcenée, dans les bars, les boîtes de nuit, les villes de luxe, les expositions universelles, les conférences destinées aux pauvres d’esprit avides de s’instruire, les corsos, les stades… »

Une brève allusion à notre américanisation – qui frappe aussi Chesterton ou Bernard Shaw à cette époque :

« En effet, si la foule a raison, si cette musique des cafés, ces plaisirs collectifs, ces hommes américanisés, contents de si peu, ont raison, c’est bien moi qui ai tort, qui suis fou, qui reste un loup des steppes, un animal égaré dans un monde étranger et incompréhensible, qui ne retrouve plus son cli mat, sa nourriture, sa patrie. »

Le personnage couche avec des danseuses lesbiennes découvre le fox-trot et la musique nègres. Mais voici ce que dit la danseuse :

« Crois-tu que je ne puisse comprendre ta peur du fox-trot, ton horreur des bars et des dancings, ta résistance au jazz-band et à toutes ces insanités ? Je ne les comprends que trop, et aussi ton dégoût de la politique, ton horreur des bavardages et des agissements irresponsables des partis et de la presse, ton désespoir en face de la guerre, celle qui fut et celle qui viendra, en face de la façon dont on pense aujourd’hui, dont on lit, dont on construit, dont on fait de la musique, dont on célèbre les cérémonies, dont on fabrique l’instruction publique ! Tu as raison, Loup des steppes, tu as mille fois raison, et pourtant tu dois périr. Tu es bien trop exigeant et affamé pour ce monde moderne, simple, commode, content de si peu ; il te vomit, tu as pour lui une dimension de trop. »

Après on donne une définition de loup des steppes (titre d’un groupe de pop au temps jadis) :

« Celui qui veut vivre en notre temps et qui veut jouir de sa vie ne doit pas être une créature comme toi ou moi. Pour celui qui veut de la musique au lieu de bruit, de la joie au lieu de plaisir, de l’âme au lieu d’argent, du travail au lieu de fabrication, de la passion au lieu d’amusettes, ce joli petit monde-là n’est pas une patrie… »

Et si Céline a dit que la vérité de ce monde c’est la mort :

« Il en fut toujours ainsi, il en sera toujours ainsi ; la puissance et l’argent, le temps et le monde appartiennent aux petits, aux mesquins, et les autres, les êtres humains véritables, n’ont rien. Rien que la mort… »

Et si Céline a dit que la postérité c’est pour les asticots :

« La gloire, ça n’existe que pour l’enseignement, c’est un truc des maîtres d’école. »

Antisémitisme ; Hesse le voit pointer comme la prochaine guerre dès le début des années vingt, au moment où Céline vit le Voyage :

« Il n’a pas vécu la guerre, ni le bouleversement des bases de la pensée par Einstein (cela, pense-t-il, est du domaine des mathématiciens) ; il ne voit pas comment se prépare autour de lui la prochaine guerre ; il tient pour haïssables les Juifs et les communistes ; il est un brave gosse insouciant et gai qui se prend au sérieux, il est digne d’être envié. »

L’Allemagne est déjà prête pour la prochaine guerre comme le voit Bainville à la même époque. On a aussi fait ce qu’il fallait au traité de Versailles (lisez Guido Preparata à ce sujet) :

« C’est cela qu’ils ne me pardonnent pas, car, bien entendu, ils sont tous innocents : le Kaiser, les généraux, les grands industriels, les politiciens, les journaux, nul n’a rien à se reprocher, ce n’est la faute de personne. On croirait que tout va on ne peut mieux dans le monde ; seulement, voilà, il y a une douzaine de millions d’hommes assassinés. »

Hesse aussi hait ces journaux qui rendront fou Céline :

« Deux tiers de mes compatriotes lisent cette espèce de journaux, entendent ces chansons matin et soir ; de jour en jour, on les travaille, on les serine, on les traque, on les rend furieux et mécontents ; et le but et la fin de tout est encore la guerre, une guerre prochaine, probablement encore plus hideuse que celle-ci. »

Hesse décrit dégoûté une absorption des journaux :

« C’est bizarre, tout ce qu’un homme est capable d’avaler ! Pendant près de dix minutes, je lus un journal et laissai pénétrer en moi, par le sens de la vue, l’esprit d’un homme irresponsable, qui remâche dans sa bouche les mots des autres et les rend salivés, mais non digérés. C’est cela que j’absorbai pendant un laps de temps assez considérable. »

Et si Céline parle de la musique judéo-saxo-nègre, Hesse aussi :

« Lorsque je passai devant un dancing, un jazz violent jaillit à ma rencontre, brûlant et brut comme le fumet de la viande crue. Je m’arrêtai un moment : cette sorte de musique, bien que je l’eusse en horreur, exerçait sur moi une fascination secrète. Le jazz m’horripilait, mais je le préférais cent fois à toute la musique académique moderne ; avec sa sauvagerie rude et joyeuse, il m’empoignait, moi aussi, au plus profond de mes instincts, il respirait une sensualité candide et franche ».

Céline et les nègres ? Hermann Hesse et les nègres, et la bonne musique nègre :

« Et cette musique-là avait l’avantage d’une grande sincérité, d’une bonne humeur enfantine, d’un négroïsme non frelaté, digne d’appréciation. Elle avait quelque chose du Nègre et quelque chose de l’Américain qui nous paraît, à nous autres Européens, si frais dans sa force adolescente. L’Europe deviendrait-elle semblable ? Était-elle déjà sur cette voie ? »

Toute la vieille culture est remise en cause comme chez Elie Faure à la même époque :

« Nous autres vieux érudits et admirateurs de l’Europe ancienne, de la véritable musique, de la vraie poésie d’autrefois, n’étions-nous après tout qu’une minorité stupide de neurasthéniques compliqués, qui, demain, seraient oubliés et raillés ? Ce que nous appelions « culture », esprit, âme, ce que nous qualifiions de beau et de sacré n’était-ce qu’un spectre mort depuis longtemps, et à la réalité duquel croyaient seulement quelques fous ? Ce que nous poursuivions, nous autres déments, n’avait peut-être jamais vécu, n’avait toujours été qu’un fantôme ? »

Comme dit Debord l’ancienne culture elle est congelée.

Néanmoins Hesse ne fait pas preuve d’hypocrisie, et il nous donne sa deuxième définition du loup des steppes c’est un bohême collaborateur de cette bourgeoisie.

« En effet, la puissance de vie du bourgeoisisme ne se base aucunement sur les facultés de ses membres normaux, mais sur celles des outsiders extrêmement nombreux, qu’il est capable de contenir par suite de l’indétermination et de l’extensibilité de ses idéals. Il demeure toujours dans le monde bourgeois une foule de natures puissantes et farouches. Notre Loup des steppes Harry en est un exemple caractéristique. Lui, qui a évolué vers l’individualisme bien au-delà des limites accessibles au bourgeois, lui qui connaît la félicité de la méditation, ainsi que les joies moroses de la haine et de l’horreur de soi, lui qui méprise la loi, la vertu et le sens commun, est pourtant un détenu du bourgeoisisme et ne saurait s’en évader. »

On se vent âme et corps au monde moderne et à sa technique de divertissement. Si notre Céline a dit que les Américains font l’amour comme les oiseaux, Hermann Hesse montre que son époque est libérée et son Allemagne de Weimar aussi :

« La plupart étaient extraordinairement douées pour l’amour et assoiffées de ses joies ; la plupart le pratiquaient avec les deux sexes ; elles ne vivaient que pour l’amour, et à côté des amis officiels et payants elles cultivaient d’autres liaisons amoureuses. Actives et affairées, soucieuses et frivoles, sensées et pourtant étourdies, ces libellules vivaient leur vie aussi enfantine que raffinée, indépendantes, ne se vendant que selon leur bon plaisir, attendant tout d’un coup de dés et de leur bonne étoile, amoureuses de la vie et cependant bien moins attachées à elle que ne le sont les bourgeois, toujours prêtes à suivre un prince charmant dans son château de conte de fées, toujours demi-conscientes d’une fin triste et fatale. »

La fille lui reproche de ne pas savoir danser, d’avoir appris le grec et le latin. Vian dira qu’il vaut mieux apprendre à faire l’amour que s’abrutir sur un livre d’histoire. Mais Céline tape tout le temps sur notre éducation et veut nous rapprendre le rigodon.

Le cinéma cette petite mort (Céline) ; voici comment Hesse décrit le procès.

« En flânant je passai devant un cinéma, je vis des enseignes lumineuses et de gigantesques affiches coloriées ; je m’éloignai, je revins sur mes pas et finalement j’entrai. Je pourrais demeurer là bien tranquillement jusqu’à onze heures environ. Conduit par l’ouvreuse avec sa lanterne, je trébuchai dans la salle obscure, je me laissai tomber sur un siège et me trouvai tout à coup en plein dans l’Ancien Testament. Le film était un de ceux qu’on tourne à grands frais et avec force trucs soi-disant non pas pour gagner de l’argent, mais dans des buts sublimes et sacrés ; les maîtres de catéchisme y conduisent en matinée leurs élèves. »

Après il tape encore plus fort sur ce cinéma :

« Ensuite, je vis le Moïse monter sur le Sinaï, sombre héros sur une sombre cime, et Jéhovah lui communiquer les dix commandements, avec le concours de l’orage, de la tempête et des signaux lumineux, cependant que son peuple indigne, entre-temps, dressait au pied du mont, le veau d’or et s’abandonnait à des distractions plutôt bruyantes. Il me paraissait bizarre et incroyable de contempler ainsi les histoires saintes, leurs héros et leurs miracles, qui avaient fait planer sur notre enfance les premières divinations vagues d’un monde surhumain ; il me semblait étrange de les voir jouer ainsi devant un public reconnaissant, qui croquait en silence ses cacahuètes : charmante petite saynète de la vente en gros de notre époque, de nos gigantesques soldes de civilisation… »

Et il dit ce qu’il en pense de cette société de consommation et de divertissement :

« Seigneur mon Dieu ! pour éviter cette saleté, c’étaient non seulement les Égyptiens, mais les Juifs et tous les autres hommes qui eussent dû périr alors d’une mort violente et convenable, au lieu de cette petite mort sinistrement mesquine et bourgeoise dont nous mourons aujourd’hui. »

La petite mort du monde bourgeois est ici là dans le poste de T.S.F.

« Mais c’était, je le vis bientôt, un appareil de T.S.F. qu’il avait dressé et mis en marche ; installant le haut-parleur, il annonça : « Vous entendrez Munich, le Concerto grosso en F-Dur de Haendel. »

En effet, à ma surprise et à mon épouvante indicible, l’appareil diabolique se mit à vomir ce mélange de viscose glutineuse et de caoutchouc mâché que les possesseurs de phonographes et les abonnés de la T.S.F. sont convenus d’appeler musique… »

Conclusion ? Nous sommes la civilisation de la fin du monde, comme dit Philippe Grasset, celle que rien n’arrête !

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

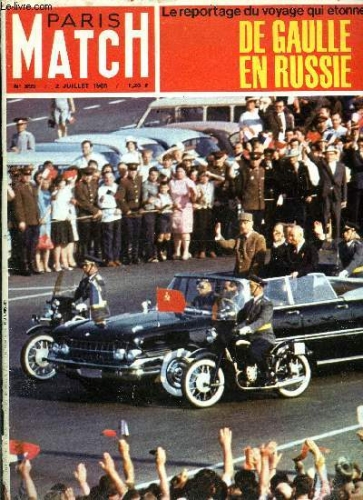

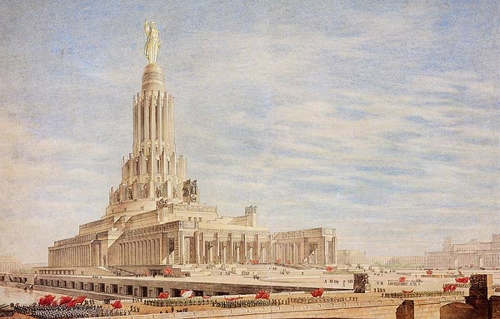

Un de Gaulle, par exemple, parlait des Russes, non des « communistes russes ». Il avait raison : l’empire soviétique, une fois qu’on eut dressé, après 1989, le constat historique, n’apparut que comme l’empire tsariste modernisé. Pour reprendre concepts et terminologie marxistes, la nation slave dont le centre était Moscou était devant la nécessité, pour ne pas disparaître, de procéder à une accumulation monstrueuse de Capital industriel, pour faire face au danger d’être disloqué par les puissances occidentales, et par la logique centrifuge de cet immense territoire, qui s’étendait de la Pologne au détroit de Béring, et surtout jusqu’aux vastes territoires bariolés de l’Asie centrale et du Caucase. Sans parler d’une paysannerie pléthorique et « retardataire », qu’il s’agissait d’anéantir, comme nous l‘avons fait de manière moins brutale. Les terrifiantes dévastations humaines, culturelles, nationales, civilisationnelles, naturelles, qu’entraîna le stalinisme, furent la réponse à ce défi. Notons que le mot d’ordre de la Russie « moderne » fut, depuis Lénine jusqu’à la Fédération actuelle, de rattraper et de dépasser l’Amérique.

Un de Gaulle, par exemple, parlait des Russes, non des « communistes russes ». Il avait raison : l’empire soviétique, une fois qu’on eut dressé, après 1989, le constat historique, n’apparut que comme l’empire tsariste modernisé. Pour reprendre concepts et terminologie marxistes, la nation slave dont le centre était Moscou était devant la nécessité, pour ne pas disparaître, de procéder à une accumulation monstrueuse de Capital industriel, pour faire face au danger d’être disloqué par les puissances occidentales, et par la logique centrifuge de cet immense territoire, qui s’étendait de la Pologne au détroit de Béring, et surtout jusqu’aux vastes territoires bariolés de l’Asie centrale et du Caucase. Sans parler d’une paysannerie pléthorique et « retardataire », qu’il s’agissait d’anéantir, comme nous l‘avons fait de manière moins brutale. Les terrifiantes dévastations humaines, culturelles, nationales, civilisationnelles, naturelles, qu’entraîna le stalinisme, furent la réponse à ce défi. Notons que le mot d’ordre de la Russie « moderne » fut, depuis Lénine jusqu’à la Fédération actuelle, de rattraper et de dépasser l’Amérique.

Quelque quarante ans après l'essai de Lyotard, on peut se demander s'il est encore possible de qualifier notre condition de "postmoderne". Plus que jamais, marqués que nous sommes par des urgences économiques, pandémiques, guerrières et diplomatiques dont le résultat, pour une fois, ne peut être que d'exaspérer des processus déjà en cours, dans les difficultés, les embarras et les hypocrisies d'une classe politique culturellement désarmée... coupable d'avoir sous-estimé de manière flagrante la relation entre la démocratie et la diffusion de la connaissance, aux prises ces dernières années avec une "société civile" qui s'est souvent révélée peu civilisée, incapable de réguler les géants du numérique au point de se retrouver dans la fâcheuse situation de la fameuse grenouille bouillie à petits feux doux.

Quelque quarante ans après l'essai de Lyotard, on peut se demander s'il est encore possible de qualifier notre condition de "postmoderne". Plus que jamais, marqués que nous sommes par des urgences économiques, pandémiques, guerrières et diplomatiques dont le résultat, pour une fois, ne peut être que d'exaspérer des processus déjà en cours, dans les difficultés, les embarras et les hypocrisies d'une classe politique culturellement désarmée... coupable d'avoir sous-estimé de manière flagrante la relation entre la démocratie et la diffusion de la connaissance, aux prises ces dernières années avec une "société civile" qui s'est souvent révélée peu civilisée, incapable de réguler les géants du numérique au point de se retrouver dans la fâcheuse situation de la fameuse grenouille bouillie à petits feux doux.

Une politique qui tente de répondre à la question suivante : quelles sont les perspectives de la démocratie dans une société qui, sous les coups d'une concentration progressive des richesses, a perdu l'idée originelle de communauté ? Une politique qui sait aller au-delà de la très générique "confiance dans les institutions démocratiques" encore prônée dans son dernier livre (Liberalism and its Discontents) par un Fukuyama qui a toujours démontré que sa conception du libéralisme est non seulement idéaliste, mais aussi profondément déformée, s'il est vrai qu'il a attribué le succès du Japon à son libéralisme économique sans comprendre que le modèle japonais était en fait le modèle étatiste de Hamilton, fondateur, au début du 19ème siècle, du système bancaire américain. La politique ne peut être réduite à devenir un spectacle digne d'Oprah Winfrey, pour qui "tout est question d'imagination". Sans une véritable culture de la politique, la démocratie sera toujours une créature à la vie trouble. Pour la récupérer, il ne suffit certainement pas, comme le font Fukuyama, Cassese et consorts, de diaboliser tous les Orbans, Le Pen et Bolsonaros du monde...

Une politique qui tente de répondre à la question suivante : quelles sont les perspectives de la démocratie dans une société qui, sous les coups d'une concentration progressive des richesses, a perdu l'idée originelle de communauté ? Une politique qui sait aller au-delà de la très générique "confiance dans les institutions démocratiques" encore prônée dans son dernier livre (Liberalism and its Discontents) par un Fukuyama qui a toujours démontré que sa conception du libéralisme est non seulement idéaliste, mais aussi profondément déformée, s'il est vrai qu'il a attribué le succès du Japon à son libéralisme économique sans comprendre que le modèle japonais était en fait le modèle étatiste de Hamilton, fondateur, au début du 19ème siècle, du système bancaire américain. La politique ne peut être réduite à devenir un spectacle digne d'Oprah Winfrey, pour qui "tout est question d'imagination". Sans une véritable culture de la politique, la démocratie sera toujours une créature à la vie trouble. Pour la récupérer, il ne suffit certainement pas, comme le font Fukuyama, Cassese et consorts, de diaboliser tous les Orbans, Le Pen et Bolsonaros du monde...

Dans son livre récemment publié, The Way of Reformism : On Social Democracy and the Church (La voie du réformisme : sur la social-démocratie et l'Eglise) (Reformismens väg - om socialdemokratin och kyrkan) le social-démocrate Jesper Bengtsson note avec une certaine satisfaction qu'il n'y a probablement aucune autre institution dans la société occidentale qui ait été transformée dans la même mesure que l'Église de Suède.

Dans son livre récemment publié, The Way of Reformism : On Social Democracy and the Church (La voie du réformisme : sur la social-démocratie et l'Eglise) (Reformismens väg - om socialdemokratin och kyrkan) le social-démocrate Jesper Bengtsson note avec une certaine satisfaction qu'il n'y a probablement aucune autre institution dans la société occidentale qui ait été transformée dans la même mesure que l'Église de Suède.

Cependant, il y a maintenant des signes d'un réveil intellectuel conservateur. Après des décennies de sommeil, une littérature de qualité est publiée. Par exemple, Modern konservatism : filosofi, bärande idéer och inriktningar i Burkes efterföljd (Modern Conservatism : Philosophy, Main Ideas and Directions in the Wake of Burke) de Jakob E:son Söderbaum, la première vue d'ensemble complète de ce type en suédois, a été publiée en 2020. Il s'agit de l'ouvrage le plus complet d'une vague de publications, dont plusieurs anthologies et recueils d'essais présentant les traditions conservatrices suédoises et continentales.

Cependant, il y a maintenant des signes d'un réveil intellectuel conservateur. Après des décennies de sommeil, une littérature de qualité est publiée. Par exemple, Modern konservatism : filosofi, bärande idéer och inriktningar i Burkes efterföljd (Modern Conservatism : Philosophy, Main Ideas and Directions in the Wake of Burke) de Jakob E:son Söderbaum, la première vue d'ensemble complète de ce type en suédois, a été publiée en 2020. Il s'agit de l'ouvrage le plus complet d'une vague de publications, dont plusieurs anthologies et recueils d'essais présentant les traditions conservatrices suédoises et continentales.

Car pour lui, nos sociétés occidentales sont caractérisées par le passage d’une phase solide de la modernité, stable, immobile et enracinée, à une phase liquide, fluide, volatile et néo-nomade où tout semble se désagréger et se liquéfier, phase « dans laquelle les formes sociales (les structures qui limitent les choix individuels, les institutions qui veillent au maintien des traditions, les modes de comportement acceptables) ne peuvent plus se maintenir durablement en l’état parce qu’elles se décomposent en moins de temps qu’il ne leur en faut pour être forgées et se solidifier

Car pour lui, nos sociétés occidentales sont caractérisées par le passage d’une phase solide de la modernité, stable, immobile et enracinée, à une phase liquide, fluide, volatile et néo-nomade où tout semble se désagréger et se liquéfier, phase « dans laquelle les formes sociales (les structures qui limitent les choix individuels, les institutions qui veillent au maintien des traditions, les modes de comportement acceptables) ne peuvent plus se maintenir durablement en l’état parce qu’elles se décomposent en moins de temps qu’il ne leur en faut pour être forgées et se solidifier

« On peut dire que dans la ville où je suis né (22 février 1900) le Moyen Age a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était une société isolée et immobile, dans laquelle les différences de classe étaient bien marquées. Le respect et la subordination des travailleurs aux grands seigneurs, aux propriétaires terriens, profondément enracinés dans les vieilles coutumes, semblaient immuables. La vie se développa, horizontale et monotone, définitivement ordonnée et dirigée par les cloches de l'église d'El Pilar. »

« On peut dire que dans la ville où je suis né (22 février 1900) le Moyen Age a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était une société isolée et immobile, dans laquelle les différences de classe étaient bien marquées. Le respect et la subordination des travailleurs aux grands seigneurs, aux propriétaires terriens, profondément enracinés dans les vieilles coutumes, semblaient immuables. La vie se développa, horizontale et monotone, définitivement ordonnée et dirigée par les cloches de l'église d'El Pilar. » Comme Samuel Beckett alors (« nous sommes tous cons, mais pas au point de voyager », voyez mon Voyageur éveillé ou mon apocalypse touristique), Buñuel envoie digne promener le tourisme :

Comme Samuel Beckett alors (« nous sommes tous cons, mais pas au point de voyager », voyez mon Voyageur éveillé ou mon apocalypse touristique), Buñuel envoie digne promener le tourisme :

Le bouquin devient un classique, sans que l’on ait compris pourquoi, au milieu de cette littérature du dix-huitième siècle décadent, si proche de nos marottes et de nos caprices de vieux. Le livre recycle le style journalistique venu d’Angleterre, comme toute la décadence française et même européenne, le matérialisme et la superficialité. A la même époque, dans un article passionnant (je l’ai étudié ailleurs), Jonathan Swift se demande par quoi on va remplacer le christianisme en Angleterre ; ou comment le bourgeois british aux affaires pourrait se nourrir d’enfants irlandais (en 1846 ce même bourgeois libéral le prendra au mot). C’est le même bourgeois libéral qui veut déclencher une guerre contre la Russie – pour protéger ses Indes ou la Turquie ottomane - durant tout le dix-neuvième siècle ! Car le gouvernement anglais obéit à sa presse, remarque Tocqueville dans ses Souvenirs. Surtout quand il s’agit de faire la guerre à la Russie.

Le bouquin devient un classique, sans que l’on ait compris pourquoi, au milieu de cette littérature du dix-huitième siècle décadent, si proche de nos marottes et de nos caprices de vieux. Le livre recycle le style journalistique venu d’Angleterre, comme toute la décadence française et même européenne, le matérialisme et la superficialité. A la même époque, dans un article passionnant (je l’ai étudié ailleurs), Jonathan Swift se demande par quoi on va remplacer le christianisme en Angleterre ; ou comment le bourgeois british aux affaires pourrait se nourrir d’enfants irlandais (en 1846 ce même bourgeois libéral le prendra au mot). C’est le même bourgeois libéral qui veut déclencher une guerre contre la Russie – pour protéger ses Indes ou la Turquie ottomane - durant tout le dix-neuvième siècle ! Car le gouvernement anglais obéit à sa presse, remarque Tocqueville dans ses Souvenirs. Surtout quand il s’agit de faire la guerre à la Russie. Reprenons le scolaire et incompris passage sur les persans à Paris. Ils deviennent des célébrités exotiques et on les « reproduit ». On est dans une société de l’image, de la curiosité extatique momentanée, de la pensée jetable, de l’icône culturelle :

Reprenons le scolaire et incompris passage sur les persans à Paris. Ils deviennent des célébrités exotiques et on les « reproduit ». On est dans une société de l’image, de la curiosité extatique momentanée, de la pensée jetable, de l’icône culturelle :

Sloterdijk verbindt dit hiaat ook concrete historische gebeurtenissen vast. Zo heeft in de Franse Revolutie, met haar voorlopige hoogtepunt in de executie van koning Lodewijk XVI op 21 januari 1793, de breuk met alles wat geweest is zijn definitieve manifestatie gevonden.

Sloterdijk verbindt dit hiaat ook concrete historische gebeurtenissen vast. Zo heeft in de Franse Revolutie, met haar voorlopige hoogtepunt in de executie van koning Lodewijk XVI op 21 januari 1793, de breuk met alles wat geweest is zijn definitieve manifestatie gevonden.

How the book is an examination of thinkers critical of modernity from a value neutral perspective

How the book is an examination of thinkers critical of modernity from a value neutral perspective

Face à la hideur morale de l’exhibition, il est urgent de revaloriser la noblesse de la dissimulation. La souffrance intérieure est la plus belle car elle implique un courage. Il y a une lâcheté dans l’exhibition, une volonté de se délester d’un poids. Mais surtout un mensonge : volonté de montrer qu’on éprouve des sentiments alors qu’ils sont marqués du sceau de l’inauthenticité. Ne pas confondre la faiblesse de celui qui flanche et la laideur de celui qui se répand. La civilisation des machines encourage la transparence et en fait une vertu morale, elle confond à dessein le sentiment et le sentimentalisme – une manière détournée de poursuivre son sinistre objectif. Car, dans la société technicienne, ce qui est exhibé est aussitôt détruit.

Face à la hideur morale de l’exhibition, il est urgent de revaloriser la noblesse de la dissimulation. La souffrance intérieure est la plus belle car elle implique un courage. Il y a une lâcheté dans l’exhibition, une volonté de se délester d’un poids. Mais surtout un mensonge : volonté de montrer qu’on éprouve des sentiments alors qu’ils sont marqués du sceau de l’inauthenticité. Ne pas confondre la faiblesse de celui qui flanche et la laideur de celui qui se répand. La civilisation des machines encourage la transparence et en fait une vertu morale, elle confond à dessein le sentiment et le sentimentalisme – une manière détournée de poursuivre son sinistre objectif. Car, dans la société technicienne, ce qui est exhibé est aussitôt détruit.