Les leçons de Vladimir Volkoff sur la désinformation

Les leçons de Vladimir Volkoff sur la désinformation

Intervention de Philippe Banoy lors de la 10ième Université d’été de “Synergies Européennes”, Basse-Saxe, août 2002.

I. Volkoff et la subversion

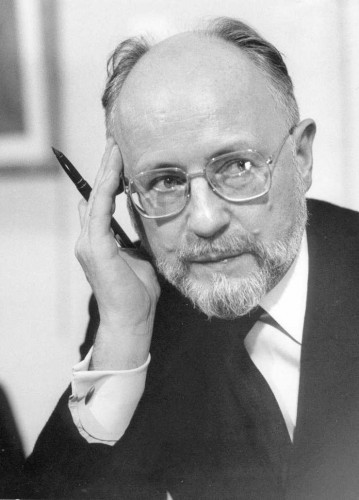

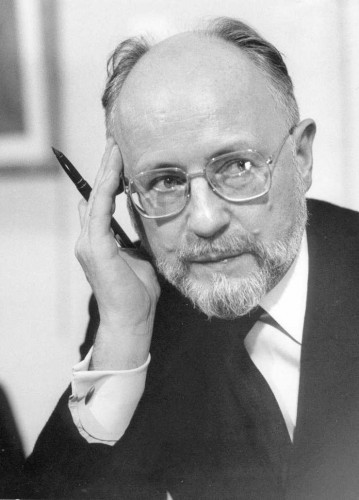

Vladimir Volkoff, fils d’immigrés russes en France, est principalement un romancier prolixe, qui s’est spécialisé dans le roman historique, dont les thèmes majeurs sont la Russie et la guerre d’Algérie, et dans le roman d’espionnage.

Lorsqu’il servait à l’armée, il a entendu, un jour, une conférence sur la guerre psychologique. Pour la petite histoire, il fut le seul, parmi ses camarades, à avoir apprécié ce cours. Ses compagnons tournaient ce genre d’activité en dérision. Volkoff, lui, s’est aussitôt découvert un intérêt pour ces questions.

Son héritage familial le prédisposait à être attentif aux vicissitudes du communisme et aux techniques mises au point par les Soviétiques en matières de manipulation. Poursuivant ses investigations, Volkoff découvre le livre de Mucchilli, intitulé La subversion, où la guerre subversive se voit résumée en trois points:

◊ 1. Démoraliser la nation adverse et désintégrer les groupes qui la composent.

◊ 2. Discréditer l’autorité, ses défenseurs, ses fonctionnaires, ses notables.

◊ 3. Neutraliser les masses pour empêcher toute intervention spontanée et générale en faveur de l’ordre établi, au moment choisi pour la prise non violente du pouvoir par une petite minorité. Selon cette logique, il convient d’immobiliser les masses plutôt que de les mobiliser (cf. : les révolutionnaires professionnels de Lénine, avant-garde du prolétariat).

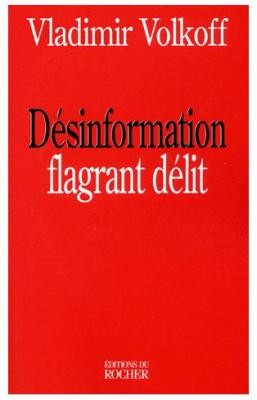

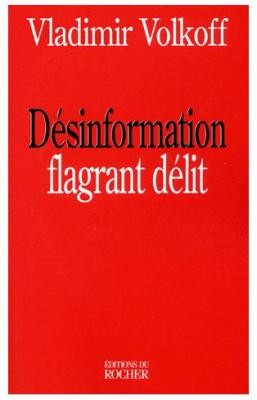

Après le succès de son roman Le retournement, dont le thème central est l’espionnage soviétique en France, Volkoff est engagé par le SDECE pour écrire un autre roman, sur la désinformation cette fois et avec la documentation que le service avait rassemblée. Volkoff commence par réfléchir, puis accepte cette mission. Résultat: son livre intitulé Le montage. Il connaît vite un succès important. Sollicité par ses lecteurs, qui veulent savoir sur quoi repose ce livre, il publie Désinformation, arme de guerre, une anthologie de textes sur le sujet. Rappelons que Volkoff, dans Le montage, fait référence à Sun Tzu et à l’objectif du stratège de l’antiquité chinoise : gagner la guerre avant même de la livrer. Citations : «Dans la guerre, la meilleure politique, c’est de prendre l’Etat intact; l’anéantir n’est qu’un pis aller». «Les experts dans l’art de la guerre soumettent l’armée ennemi sans combat. Ils prennent les villes sans donner l’assaut et renversent un Etat sans opérations prolongées». «Tout l’art de la guerre est fondé sur la duperie». Sun Tzu, et à sa suite, Volkoff, formule ses commandements :

◊1. Discréditez tout ce qui est bien dans le pays de l’adversaire.

◊2. Impliquez les représentants des couches dirigeantes du pays adverse dans des entreprises illégales. Ebranlez leur réputation et livrez-les, le moment venu, au dédain de leurs concitoyens.

◊3. Répandez la discorde et les querelles entre citoyens du pays adverse.

◊4. Excitez les jeunes contre les vieux. Ridiculisez les traditions de vos adversaires [Volkoff ajoute : Attisez la guerre entre les sexes].

◊5. Encouragez l’hédonisme et la lassivité chez l’adversaire.

Comme le fait remarquer Volkoff, la subversionne peut faire surgir du néant ce type de faiblesses. Comme dans toute pensée de l’action indirecte, il faut savoir détecter, chez l’adversaire, toutes formes de faiblesse et les encourager. Tout peuple fort, en revanche, échappe à cette stratégie indirecte; il n’est pas aussi facilement victime de ces procédés.

2. De ce que n’est pas la désinformation

Avant d’expliquer ce que n’est pas l’information, il convient de formuler une mise en garde et de bien définir ce qu’est l’information à l’âge de la “société de l’information”. Le militaire distingue l’information, d’une part, et le renseignement, d’autre part. L’information est ce qui est recueilli à l’état brut. Le renseignement, quant à lui, est passé par un triple tamis : a) l’évaluation de la source (est-elle fiable ou non fiable, est-elle connue ou inconnue, quelles sont ses orientations philosophiques, politiques, religieuses, etc.?); b) l’évaluation de l’information (est-elle crédible ou non?); c) le recoupement de l’information. Dans toute information ou pour tout renseignement, il y a un émetteur et un récepteur. Les questions qu’il faut dès lors se poser sont les suivantes : Pourquoi l’émetteur émet-il son message? Pourquoi le récepteur est-il visé par l’émetteur et pourquoi écoute-t-il son message? L’officier de renseignement, en charge du recoupement, doit savoir que chacun est marqué par sa subjectivité. Il doit pouvoir en tirer des conclusions. Ce qui nous amène à constater que l’objectivité, en ce domaine, n’existe pas. Ceux qui prétendent donner une information objective sont soit idiots soit malhonnêtes.

◊A. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE LA PROPAGANDE.

◊A. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE LA PROPAGANDE.

Quand on fait de la propagande, on sait que c’est de la propagande. On sait qui émet et on sait qui est visé. La propagande est claire. Elle vise à convaincre en semblant s’adresser à l’intelligence mais, en réalité, elle vise les émotions.

◊B. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE LA PUBLICITé.

Le but de la publicité n’est pas de tromper mais de vendre. Le mensonge n’est qu’un moyen d’influencer le consommateur. Elle s’adresse aux pulsions et à l’inconscient des gens. La propagande feint de convaincre, alors que la publicité cherche à séduire, et son but est clair : “achetez Loca-Laco” ou “votez Clinton”.

◊C. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE L’INTOXICATION.

Elle ressemble à la désinformation puisqu’elle vise, via des informations, à tromper et à manipuler subtilement une cible. Mais l’intoxication ne vise que les chefs, pour les amener à prendre une mauvaise décision, qui doit causer leur perte.

3. Qu’est ce que la désinformation?

La désinformation dépend de trois paramètres:

◊1. Elle vise l’opinion publique, sinon elle serait de l’intoxication.

◊2. Elle emploie des moyens détournés, sinon elle serait de la propagande.

◊3. Elle a des objectifs politiques, intérieurs ou extérieurs, sinon elle serait de la publicité.

Ce qui nous conduit à la définition suivante : la désinformation est une manipulation de l’opinion publique, à des fins politiques, avec une information traitée par des moyens détournés.

4. Comment la désinformation est-elle conçue?

Au niveau de la méthode, nous relevons une analogie avec la publicité.

◊A. On doit définir qui est le bénéficiaire de l’opération : c’est celui pour qui l’opération est montée.

◊B. On doit disposer de celui qui va réaliser l’opération : l’agent (CIA ou KGB).

◊C. On doit procéder à une étude de marché : quel message va-t-on utiliser pour arriver au but et comment toucher la cible?

◊D. On doit déterminer les supports : la télévision, la presse, une pétition, internet, un intellectuel, etc.

◊E. On doit déterminer les relais : les “idiots utiles” et les agents payés dans les sphères de la télévision, de la presse écrite, des pages de la grande toile, les artistes, les acteurs, les écrivains, etc.

◊F. On doit déterminer les caisses de résonnance : tous les individus qui, touchés par l’information fausse, la répandent en toute bonne foi, la lancent et la propagent sur un mode idéologique ou autre.

◊G. On doit déterminer la cible : elle peut être la population du pays adverse dans son ensemble; elle peut aussi viser une partie de la population (par exemple, les enseignants) voire des pays tiers (p. ex. : l’opération “swastika” à la fin des années 50, pour faire croire à une résurgence du nazisme en Allemagne).

La diabolisation est une forme de désinformation, car elle vise à détruire l’image de l’adversaire (ou de ses chefs) par des méthodes pseudo-objectives. Quelles sont-elles? Quelques exemples : a) Diffuser de faux documents “officiels”; b) diffuser de fausses photos ou de vraies photos décontextualisées (exemples récents : un cliché de morts serbes avec une légende qui les désigne comme “kosovars”); c) fabriquer de fausses déclaration ou un montage; d) diviser les antagonistes en “bons” et en “mauvais”, en donnant à ce manichéisme des airs “objectifs”; dans la foulée, on passe sous silence les crimes des “bons”, et on s’abstient de toute critique à leur égard.

5. Comment la désinformation se pratique-t-elle ?

◊ a. On nie le(s) fait(s) ou on utilise le mode interrogatif ou dubitatif quand on les évoque. Les formules privilégiées sont : “On dit que... mais il s’agit d’une source serbe, ou néo-nazie, ou paléo-communiste, ou...”. On discrédite ainsi immédiatement l’information vraie que l’on fait passer pour peu “sûre”.

◊ b. On procède à l’inversion des faits.

◊ c. On procède à un savant mélange de vrai et de faux.

◊ d. On modifie le motif d’une action, par exemple, l’agression des Etats-Unis et de l’OTAN contre la Serbie a été présentée non pas comme une action militaire classique mais comme une “mission humanitaire”. Pour l’Irak, la volonté de faire main basse sur les réserves pétrolières du pays est camouflée derrière une argumentation reposant sur le “droit international”.

◊ e. On modifie les circonstances ou on ne les dit pas. Ce procédé est souvent utilisé dans les informations relatives au conflit israélo-palestinien ou à la guerre civile en Irlande du Nord.

◊ f. On noie l’information vraie dans un nuage d’informations sans intérêt.

◊ g. On utilise la méthode de la suggestion, conjuguée au conditionnel. Exemple : “Selon nos sources, il y aurait eu des massacres...”.

◊ h. On accorde une part inégale à l’adversaire dans les temps consacrés à l’information. Un exemple récent : on a accordé trois minutes d’antenne à Le Pen au second tour des Présidentielles françaises du printemps 2002, ainsi qu’à Chirac, mais, avant cette distribution “égale” du temps d’antenne, on a présenté pendant vingt minutes des manifestations anti-Le Pen.

◊ i. On accorde parfois la part égale en temps, en invitant les deux camps à s’exprimer : le premier camp, qui est dans les bonnes grâces des médias, est représenté par un universitaire habitué à parler sur antenne; l’autre camp, auquel les médias sont hostiles, est alors représenté par un chômeur alcoolique.

◊ j. On estime que chaque camp a une part égale en responsabilité. Dans le cas du conflit israélo-palestinien, les Palestiniens lancent des pierres, les Israéliens ripostent avec des chars. Le conflit est jugé insoluble : les deux camps sont de “mauvaise volonté”. Ainsi le conflit perdure au bénéfice du plus fort.

◊ k. On présente l’information en ne disant que la moitié d’un fait. Exemple pris pendant la crise du Kosovo : “Les Serbes ont utilisé des gaz”. Sous-entendu : des “gaz de combat” ou des “chambres à gaz”. En réalité, la police serbe avait dispersé une manifestation avec des gaz lacrymogènes.

6. Comment réagir face à la désinformation ?

◊ 1. Il faut d’abord rester modeste et ne pas prétendre simplifier à outrance des réalités complexes. L’homme libre, l’esprit autonome, pose un jugement historique (généalogique, archéologique), profond, sur les réalités politiques du monde.

◊ 2. Il faut, dans tous les cas de figure, rester méfiant. Il faut systématiquement recouper les informations, s’interroger sur la plausibilité d’une information médiatique, se méfier des répétitions et des appels systématiques à l’émotion.

◊ 3. Il faut s’informer soi-même, lire des ouvrages élaborés sur les peuples, les régions, les régimes, les situations incriminées dans les grands médias. Une culture personnelle solide permet de repérer immédiatement les simplifications journalistiques et médiatiques.

◊ 4. Il faut lire des ouvrages et des journaux ouvertement idéologiques, non conformistes, qualifiés de “marginaux”, car ils expriment des vérités autres, mettent en exergue des faits occultés par les grands consortiums médiatiques. Lire ces ouvrages et cette presse doit évidemment se faire de manière intelligente et critique, pour ne pas tomber dans des simplifications différentes et tout aussi insuffisantes.

◊ 5. Il faut créer et animer des cercles alternatifs d’analyse, afin de ne pas laisser “sous le boisseau” les vérités que l’on a glânées individuellement par de bonnes lectures alternatives.

Philippe BANOY.

Die Angriffe mehren sich: der lange Weg der Abkehr vom US-Dollar

Die Angriffe mehren sich: der lange Weg der Abkehr vom US-Dollar

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Las relaciones Rusia-Europa del Este, cainismo continental

Las relaciones Rusia-Europa del Este, cainismo continental Apoliteia

Apoliteia Les leçons de Vladimir Volkoff sur la désinformation

Les leçons de Vladimir Volkoff sur la désinformation ◊A. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE LA PROPAGANDE.

◊A. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE LA PROPAGANDE.