Les « Algériens » exigent de la France repentance et compensations [1]. Ah bon ? Et de quel droit ?

Pierre-Emile Blairon

FLN : la haine de la France

Le FLN (Front de Libération Nationale) est arrivé au pouvoir en Algérie et s’y est maintenu jusqu’à aujourd’hui, non pas par ses actions en faveur du peuple « algérien » qui tente de survivre dans une misère noire (contrairement à ses élites corrompues qui, elles, vivent dans l’opulence) mais grâce à un seul mot d’ordre : la haine de « l’infidèle », qu’il soit païen (qu’il faut abattre sur-le-champ suivant les préceptes du Coran), ou qu’il soit chrétien ou juif (qui sont, comme l’islam, des religions du Livre, et bénéficiant de ce fait d’une certaine tolérance mais que l’islam peut - et doit - soumettre à la condition inférieure de dhimmi). Cette haine religieuse va s’exercer encore plus radicalement à l’encontre du Français [2], que le pouvoir FLN a présenté comme un colonisateur cruel et sanguinaire, ressentiment méthodiquement instillé dans les cerveaux des « Algériens » sur la base du slogan initial : « La Révolution algérienne, un peuple au combat contre la barbarie colonialiste » et soigneusement entretenu depuis le départ des Pieds-Noirs il y a 62 ans ; autant dire que les jeunes « Algériens » n’ont aucune connaissance du passé du lieu où ils vivent [3], n’ont qu’une vision entièrement négative de la présence française en Algérie et ne disposent que d’un narratif étriqué de l’histoire de l’Algérie fondé sur la glorification des moudjahidin, les membres du FLN, parti unique et totalitaire au pouvoir depuis « l’indépendance » en 1962.

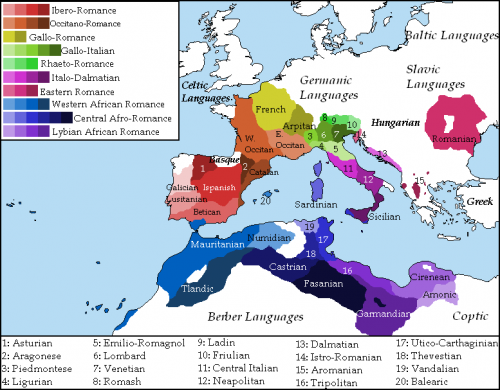

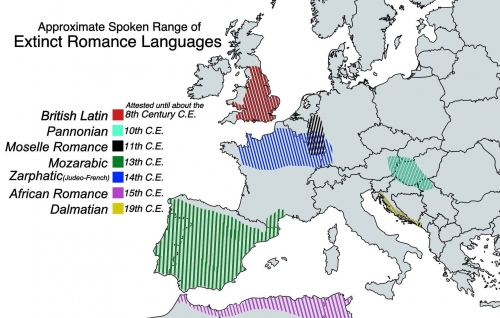

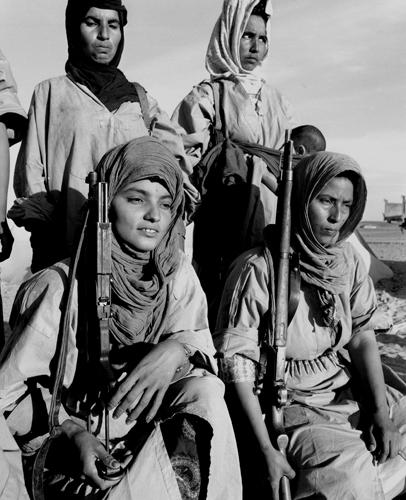

Précisons qu’un moudjahid est un combattant pour la foi, islamique bien sûr, qui s’engage dans le djihad, la guerre sainte, ce qui nous donne une indication précise sur les réelles intentions des rebelles brusquement et férocement apparus sur le territoire de l’Algérie française en 1954 : c’était des islamistes, probablement manipulés par des puissances étrangères, jalouses de la vitalité de l’Empire français [4], qui se présentaient sous faux drapeau « nationaliste », prétexte d’autant plus invraisemblable que l’Algérie n’a jamais existé comme « nation » depuis le début des temps. Ce qui explique les guillemets dont ont été également entourés dans le présent article les termes « Algériens » et « indépendance ».

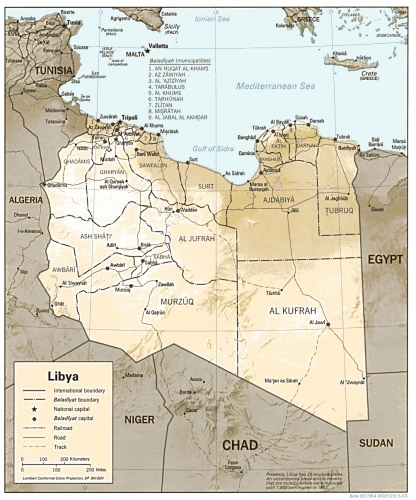

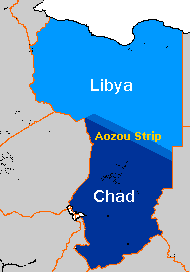

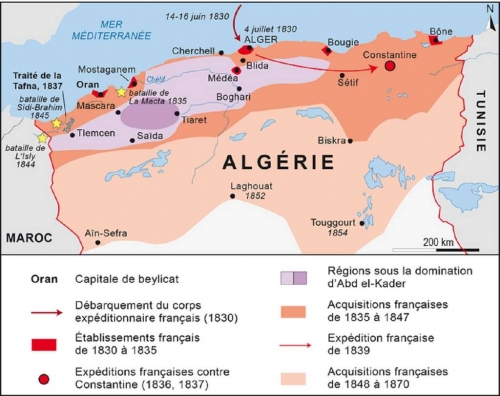

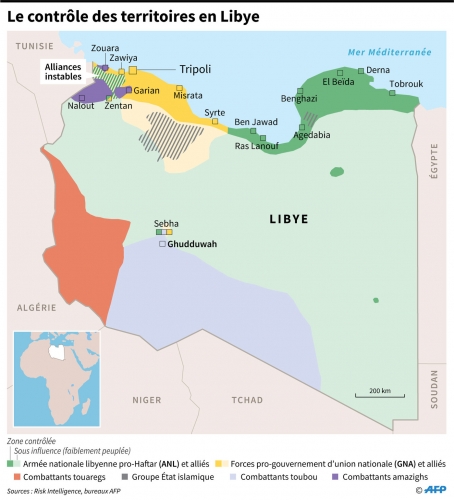

« Les Algériens considèrent Abd el Kader comme le père de la nation algérienne. Or, la nation algérienne n'existait pas plus du temps d'Abd el Kader, que la nation libyenne n'existe aujourd'hui... Il y avait dans la Régence d'Alger un grand nombre de tribus berbères et arabes (autour de 950), placées sous la domination des Turcs, nullement organisées en État, soumises à l'anarchie et aux dissensions permanentes. Elles n'avaient comme point commun que la religion musulmane. C'est la France qui "inventa" l'Algérie, créant le terme même d'Algérie qui n'existait pas avant 1830. C'est une décision du Ministre de la Guerre, le Général Schneider, qui fixa, le 14 octobre 1839 le nom d'Algérie, qui remplaça officiellement l'appellation « possessions françaises dans le nord de l'Afrique [5] ».

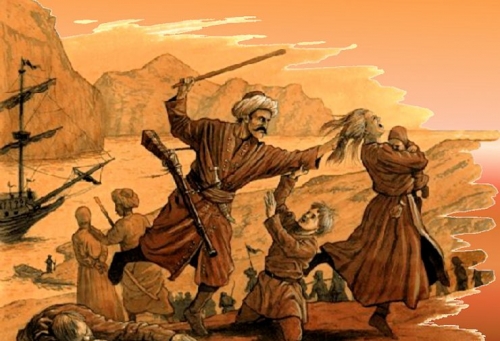

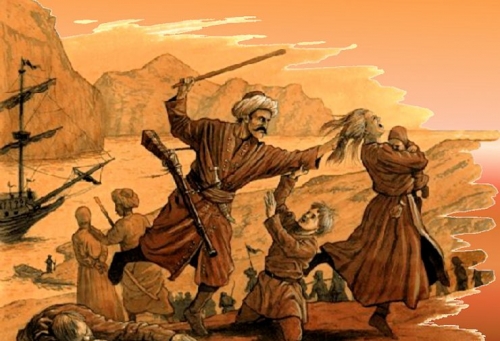

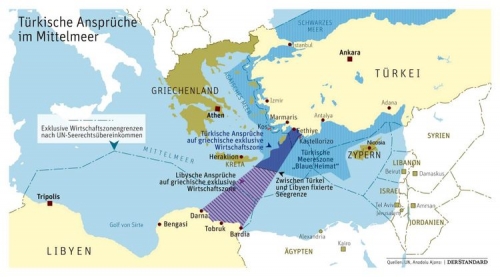

Je vais, à ce stade de cet article, juste rappeler que la France est intervenue en Algérie en 1830, à la demande des puissances européennes, pour mettre fin à la piraterie qui avait ses bases le long des côtes barbaresques, le nom même de l’Algérie n’existant pas encore ; pirates arabes qui écumaient la mer Méditerranée en attaquant les bateaux de commerce pour les piller et réduire les équipages et les passagers en esclavage ou pour les libérer contre rançon ; les historiens ont compté jusqu’à 1.250.000 marins et passagers ainsi soumis et faits prisonniers dans ces comptoirs côtiers.

Les premiers terroristes islamistes : le FLN

Arnaud Folch principalement, Eric Letty et Bruno Larebière ont effectué un remarquable travail de rétablissement de la vérité et de réinformation dans l’édition du hors-série n°21 de Valeurs actuelles du 23 octobre 2019 intitulé : Algérie française, les vérités interdites. Les sanglantes exactions de cette secte de fanatiques islamistes rassemblés sous la dénomination de FLN n’ont pas été édulcorées et encore moins cachées comme l’ont fait la quasi-totalité des médias français sur cette peu glorieuse page de l’histoire française dont la responsabilité incombe essentiellement au général De Gaulle.

A côté du FLN, les Talibans afghans, les coupeurs de tête Saoudiens ou les Ayatollahs iraniens apparaissent comme de doux agneaux.

Sous le titre Le vrai visage des "libérateurs", Arnaud Folch nous dépeint certains aspects de la barbarie de ceux qui sont toujours au pouvoir en Algérie : « C’est à une guerre de terreur que s’est livrée le FLN ; à son actif, entre 1954 et 1963: 200.500 morts, le FLN va multiplier les massacres. Ignorés par les "bien-pensants", mais confirmés par des notes et rapports "confidentiels".

Et Arnaud Folch relate quelques épisodes épouvantables de ce terrorisme hallucinant qui va d’abord s’exercer contre la population musulmane pour la soumettre contre son gré, puisqu’elle était majoritairement pro-française, puis contre la population européenne d’Algérie : « Les musulmans constituent l’immense majorité des victimes du FLN » ; ce sont des villages entiers qui seront rayés de la carte et leurs populations exterminées sauvagement, comme ce village de Melouza, le 28 mai 1957 : « Les rebelles les font sortir des gourbis par groupes de cinq, qu’ils abattent aussitôt à la mitraillette, puis ils pénètrent dans les maisons et, à la hache, à la pioche, au couteau, ils exécutent et mutilent tous les hommes et adolescents de plus de 15 ans. On dénombrera 301 cadavres et 150 blessés. Un villageois qui avait fait le mort au milieu d’un monceau de cadavres a dit que les assaillants criaient, avant d’ouvrir le feu : "fils de chiens, Vous avez aidé les Français, vous allez mourir !" (Newsweek) "Le sol était noir de sang et de cervelle, dont ceux du garde-champêtre Aïssa Dadou, auquel les hommes du commando "ont coupé les mains, fait sauter les yeux, puis l’ont tué ainsi que ses cinq enfants" ( Time magazine). »

Et Arnaud Folch relate quelques épisodes épouvantables de ce terrorisme hallucinant qui va d’abord s’exercer contre la population musulmane pour la soumettre contre son gré, puisqu’elle était majoritairement pro-française, puis contre la population européenne d’Algérie : « Les musulmans constituent l’immense majorité des victimes du FLN » ; ce sont des villages entiers qui seront rayés de la carte et leurs populations exterminées sauvagement, comme ce village de Melouza, le 28 mai 1957 : « Les rebelles les font sortir des gourbis par groupes de cinq, qu’ils abattent aussitôt à la mitraillette, puis ils pénètrent dans les maisons et, à la hache, à la pioche, au couteau, ils exécutent et mutilent tous les hommes et adolescents de plus de 15 ans. On dénombrera 301 cadavres et 150 blessés. Un villageois qui avait fait le mort au milieu d’un monceau de cadavres a dit que les assaillants criaient, avant d’ouvrir le feu : "fils de chiens, Vous avez aidé les Français, vous allez mourir !" (Newsweek) "Le sol était noir de sang et de cervelle, dont ceux du garde-champêtre Aïssa Dadou, auquel les hommes du commando "ont coupé les mains, fait sauter les yeux, puis l’ont tué ainsi que ses cinq enfants" ( Time magazine). »

Le FLN maintenait la stricte discipline de la loi islamique, la charia : les hommes qui ne la respectaient pas, par exemple ceux qui fumaient ou buvaient de l’alcool, avaient le nez, les lèvres et les oreilles coupées. Difficile, dans ces conditions, de continuer à proclamer sa foi en la valeur civilisatrice de la France et en ses bienfaits, n’est-ce pas ? Les « indigènes » seront pourtant nombreux à le faire.

La valise ou le cercueil

Côté européen, les égorgeurs ne sont pas en reste: 2300 hommes, femmes et enfants Pieds-Noirs enlevés et jamais retrouvés [6] (Ceci n’est pas tout à fait exact : certaines femmes enlevées ont pu être sauvées, tirées des griffes de leurs tortionnaires, mais devenues folles après avoir été réduites en esclavage et livrées à la prostitution dans des « centres de repos » – repos du guerrier – du FLN).

D’autre part, concernant les Pieds-Noirs qui ont été tués par les membres du FLN, en bien plus grand nombre que les disparus, 154 pages de photos ont été éditées dans un document officiel de 1957 appelé Aspects véritables de la rébellion algérienne concernant des centaines de meurtres horribles, hommes, femmes, enfants, décapités, écorchés vifs, mutilés, égorgés…

Les harkis, ces soldats fidèles à la France qu’elle a lâchement abandonnés sur ordre de De Gaulle - en rejetant même à terre ceux qui avaient pu prendre place sur un bateau à destination de la France pour les livrer à leurs bourreaux - ont été volontairement sacrifiés ainsi que leurs familles: 150.000 personnes « ont été massacrées après le « cessez-le-feu » du 19 mars 1962 dans des conditions atroces : « Certains furent crucifiés sur des portes, les yeux crevés, le nez et les oreilles coupés, la langue arrachée, systématiquement émasculés », d’autres furent ébouillantés vivants, dépecés à la tenaille...

Et la France accueille actuellement, tous les jours, par milliers, les enfants et petits-enfants de ces barbares qui ont perpétré ces horreurs. Des individus élevés dès leur plus jeune âge dans la détestation de la France et des Français mais qui ne voient pas d’inconvénient à profiter de l’aide du peuple honni sur son propre sol, qui vont, pour beaucoup d’entre eux, coûter très cher à la CAF, aux services de santé, aux services de justice, à la "politique de la ville", aux services pénitentiaires, etc. S’il s’agit de restitution, la France doit, au plus vite, renvoyer en Algérie ses milliers de ressortissants délinquants, fichés S et ceux qui se sont vus signifier une obligation de quitter le territoire mais qui sont toujours présents sur notre sol. L’Algérie n’en veut pas ? Lorsque le FLN a expulsé un million de Pieds-Noirs en 1962, il ne leur a pas demandé s’ils voulaient bien partir : il leur a laissé le choix entre la valise et le cercueil. Le choix fut donc vite fait : en trois mois, il n’y avait plus de Pieds-Noirs en Algérie. La Méditerranée peut se traverser dans l’autre sens et pour les mêmes raisons.

Il faudra aussi que la France cesse d’accueillir dans ses hôpitaux les représentants de la nombreuse nomenklatura du FLN et leurs familles qui viennent se faire soigner aux frais de la princesse, incapables qu’ils ont été de mettre en place, ou simplement de conserver, un service de santé digne de ce nom en Algérie.

« Au titre de l’accord bilatéral du 27 décembre 1968, les Algériens bénéficient d’un régime dérogatoire plus favorable à leur immigration en France. Exemple d’avantage : la délivrance d’une carte de séjour de 10 ans leur est facilitée dans de nombreux cas » (Causeur, 17 mars 2021).

En France, sur le territoire métropolitain, les habituelles bonnes âmes de gauche – intellectuels, artistes, politiques, hommes d’église - ont servi, pour certaines, de porteuses de valises (remplies de billets) aux rebelles, les autres, plus nombreuses, cautionnant toutes ces horreurs par simple idéologie. Quelques noms ? Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, François Truffaut, Pierre Boulez, Alain Resnais, Simone Signoret, Françoise Sagan, Danièle Delorme, Clara et Florence Malraux (femme et fille du ministre), Lionel Jospin, Mgr Duval…

L’œuvre de la France en Algérie

L’œuvre de la France en Algérie

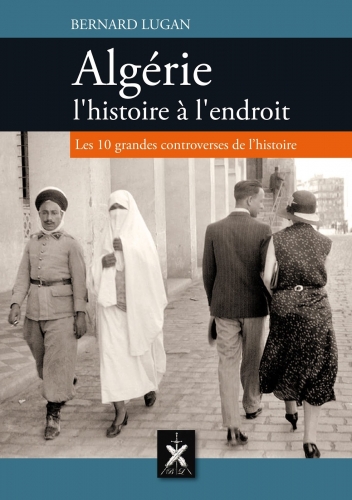

L’historien africaniste Bernard Lugan a, dans son livre L’Algérie, l’histoire à l’endroit, remarquablement décrit les diverses facettes de l’œuvre que la France a accomplie en 130 ans en Algérie ; il répondait déjà, en 2019, à une première tentative du gouvernement algérien visant à réclamer des indemnités à la France.

« Le 15 juillet dernier, montrant en cela qu’il n’est pas encore mentalement décolonisé, Mohand Ouamar Bennelhadj, membre essentiel du "Système" algérien puisqu’il est le secrétaire général par intérim de l’ Organisation nationale des moudjahidines, les "anciens combattants", a ainsi appelé le parlement algérien à voter une loi criminalisant la colonisation française. Il a en outre demandé que cette loi ouvre la voie à des "compensations", osant écrire que les Français ont "génocidé" les Algériens et que, après avoir pillé le pays, ils "n’ont laissé ici que des broutilles, des choses sans valeur".

« En 1962, la France a légué à l’Algérie un héritage exceptionnel et non des "broutilles" et des "choses sans valeur", à savoir 54.000 kilomètres de routes et pistes (80.000 avec les pistes sahariennes), 31 routes nationales dont près de 9000 kilomètres étaient goudronnés, 4300 km de voies ferrées, 4 ports équipés aux normes internationales, 23 ports aménagés (dont 10 accessibles aux grands cargos et dont 5 qui pouvaient être desservis par des paquebots), 34 phares maritimes, une douzaine d’aérodromes principaux, des centaines d’ouvrages d’art (ponts, tunnels, viaducs, barrages etc.), des milliers de bâtiments administratifs, de casernes, de bâtiments officiels, 31 centrales hydroélectriques ou thermiques, une centaine d’industries importantes dans les secteurs de la construction, de la métallurgie, de la cimenterie etc., des milliers d’écoles, d’instituts de formations, de lycées, d’universités avec 800.000 enfants scolarisés dans 17.000 classes (soit autant d’instituteurs, dont deux-tiers de Français [7]), un hôpital universitaire de 2000 lits à Alger, trois grands hôpitaux de chefs-lieux à Alger, Oran et Constantine, 14 hôpitaux spécialisés et 112 hôpitaux polyvalents, soit le chiffre exceptionnel d’un lit pour 300 habitants. Sans parler d’une agriculture florissante laissée en jachère après l’indépendance, à telle enseigne qu’aujourd’hui l’Algérie doit importer du concentré de tomates, des pois chiches et de la semoule pour le couscous… Tout ce que la France légua à l’Algérie avait été construit à partir du néant, dans un pays qui n’avait jamais existé et dont même son nom lui fut donné par la France. Tout avait été payé par les impôts des Français. Daniel Lefeuvre a montré qu’en 1959, toutes dépenses confondues, l’Algérie engloutissait 20% du budget de l’Etat français, soit davantage que les budgets additionnés de l’Education nationale, des Travaux publics, des Transports, de la Reconstruction et du Logement, de l’Industrie et du Commerce ! »

Comment Macron a-t-il réagi à ces demandes arrogantes provenant des caciques « algériens » ? Eh bien, il n’a pas réagi. Pourquoi ? Je vais vous donner un petit indice.

Dans un article bien tourné paru sur Boulevard Voltaire [8], le 20 mars 2022, Frédéric Sirgant a évoqué la thèse de deux journalistes de gauche, Emmanuel Rivoire et Yanis Mhamdi, selon laquelle « Emmanuel Macron, lors d'une visite à Alger pour sa campagne en février 2017, où il est reçu tel un chef d'État alors qu'il n'est même plus ministre, a rencontré des oligarques algériens, en même temps soutiens du régime, pour obtenir des financements pour sa campagne, qui lui faisaient alors cruellement défaut, en échange de son soutien au régime et à l'idéologie FLN. »

Mémoires d’Empire [9]

Les Européens ont conquis le monde par terre et par mer, sans autre justification que le goût de l’aventure, de la découverte et de la conquête ; ils avaient dans la bouche le goût âcre de ces nouvelles terres qui vibraient sous le pas de leurs chevaux, si différentes de celle qui les avait adoptés, ou qu’ils avaient choisie, mus par ce que Spengler appelait le tact racique, ce tact, cette intuition spirituelle, qui a entièrement disparu chez nos contemporains ; croyez-vous qu’Alexandre, lors de son périple immense, avait en vue de soumettre les peuples des régions qu’il traversait pour des raisons d’ordre économique, qu’il s’adonnait à des petits calculs de petit bourgeois ?

Que les petits esprits souffreteux de notre fin de cycle qui hurlent à la mort dès qu’on leur parle d’Empire prennent la mesure de leur insignifiance et ferment le seul organe qu’ils ont de grand: leur bouche. De la même façon qu’ils méprisent la geste des grands explorateurs dont le récit a enchanté mon enfance, comme, pour ne citer que de grands Français, en vrac: Samuel de Champlain, Jean-François de Lapérouse, Jean-Baptiste Charcot, Bertrand François Mahé de la Bourdonnais, Louis-Antoine de Bougainville, Jacques Cartier, René-Robert Cavelier de La Salle, René Caillié, Pierre Savorgnan de Brazza, Louis Faidherbe, Jean du Plessis d'Ossonville, Pierre Belain d'Esnambuc, Charles de Foucauld…

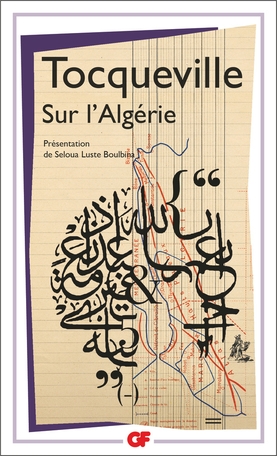

« Je ne crois pas que la France puisse songer sérieusement à quitter l’Algérie », avait proclamé en 1841 Tocqueville, de retour d’un voyage in situ. « L’abandon qu’elle en ferait serait aux yeux du monde l’annonce certaine de sa décadence. (…) Tout peuple qui lâche aisément ce qu’il a pris et se retire paisiblement de lui-même dans ses anciennes limites proclame que les beaux temps de son histoire sont passés [10].»

« Je ne crois pas que la France puisse songer sérieusement à quitter l’Algérie », avait proclamé en 1841 Tocqueville, de retour d’un voyage in situ. « L’abandon qu’elle en ferait serait aux yeux du monde l’annonce certaine de sa décadence. (…) Tout peuple qui lâche aisément ce qu’il a pris et se retire paisiblement de lui-même dans ses anciennes limites proclame que les beaux temps de son histoire sont passés [10].»

Cette belle envolée concerne aussi les événements en cours en Nouvelle-Calédonie mais nous en parlerons dans un prochain article.

Pierre-Emile Blairon.

Notes:

[1] La partie française est ainsi invitée « à transmettre ses préoccupations en matière de restitution de biens culturels, archivistiques et autres ». Les historiens français ont répondu que la liste allait être transmise à Emmanuel Macron pour que « les biens qui peuvent retrouver leur terre d’origine puissent l’être le plus rapidement possible ». V.A du 29 mai 2024

[2] Jean-Pierre Lledo, Causeur du 1er novembre 2018 : « L’égorgement n’est pas un acte sauvage pour le combattant puisque sanctifié par l’islam : je suis venu à vous par l’égorgement, a dit Allah (Abu Ya’la , hadith n° 7285.) »

[3] Ils pensent même que les immeubles haussmaniens qu’ont construits les Européens, encore debout, mais progressivement dégradés puisqu’ils ne bénéficient d’aucune restauration, ont été construits par les « Algériens » ; les mêmes doivent être persuadés que les bâtiments de style mauresque sont là depuis des siècles, alors qu’ils ont été édifiés par les Français à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, inaugurant ainsi un style bien adapté au pays. Voir les photos accompagnant le présent article.

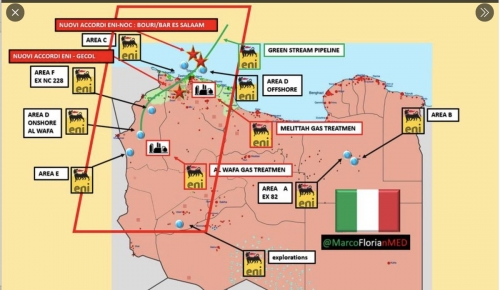

[4] Et pour cause : la société CREPS découvrait en mars 1954, à 80 km au sud-ouest d'In Salah, à 1450 m de profondeur, le premier gisement d'hydrocarbures du Sahara : le champ de méthane du Djebel Berga.

[5] Jean-Pierre Simon, CDHA (Centre de Documentation Historique sur l’Algérie, Aix-en-Provence)

[6] J’ai moi-même failli être enlevé à l’âge de 10 ans ; Voir mon article sur ce même site sur la fin de l’Algérie française et le terrible massacre des Oranais pour « fêter l’indépendance » : Oran, 5 juillet 1962 : la fin d’un monde (7 juillet 2023). Source: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/07/05/o...

[7] Et il faut ici rappeler l’œuvre admirable effectuée par l’armée et les appelés pour instruire les populations dans des zones éloignées de tous services publics par l’intermédiaire des S.A.S. (Les Sections Administratives Spécialisées).

[8] https://www.bvoltaire.fr/macron-a-t-il-ete-finance-par-de...

[9] Ce titre pour rendre hommage à mon ami Michel Castillon, colonel de la Légion étrangère, qui a collaboré à l’ouvrage qui porte ce titre.

[10] Michel De Jaeghere, directeur du Figaro Histoire

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Et Arnaud Folch relate quelques épisodes épouvantables de ce terrorisme hallucinant qui va d’abord s’exercer contre la population musulmane pour la soumettre contre son gré, puisqu’elle était majoritairement pro-française, puis contre la population européenne d’Algérie : « Les musulmans constituent l’immense majorité des victimes du FLN » ; ce sont des villages entiers qui seront rayés de la carte et leurs populations exterminées sauvagement, comme ce village de Melouza, le 28 mai 1957 : « Les rebelles les font sortir des gourbis par groupes de cinq, qu’ils abattent aussitôt à la mitraillette, puis ils pénètrent dans les maisons et, à la hache, à la pioche, au couteau, ils exécutent et mutilent tous les hommes et adolescents de plus de 15 ans. On dénombrera 301 cadavres et 150 blessés. Un villageois qui avait fait le mort au milieu d’un monceau de cadavres a dit que les assaillants criaient, avant d’ouvrir le feu : "fils de chiens, Vous avez aidé les Français, vous allez mourir !" (Newsweek) "Le sol était noir de sang et de cervelle, dont ceux du garde-champêtre Aïssa Dadou, auquel les hommes du commando "ont coupé les mains, fait sauter les yeux, puis l’ont tué ainsi que ses cinq enfants" ( Time magazine). »

Et Arnaud Folch relate quelques épisodes épouvantables de ce terrorisme hallucinant qui va d’abord s’exercer contre la population musulmane pour la soumettre contre son gré, puisqu’elle était majoritairement pro-française, puis contre la population européenne d’Algérie : « Les musulmans constituent l’immense majorité des victimes du FLN » ; ce sont des villages entiers qui seront rayés de la carte et leurs populations exterminées sauvagement, comme ce village de Melouza, le 28 mai 1957 : « Les rebelles les font sortir des gourbis par groupes de cinq, qu’ils abattent aussitôt à la mitraillette, puis ils pénètrent dans les maisons et, à la hache, à la pioche, au couteau, ils exécutent et mutilent tous les hommes et adolescents de plus de 15 ans. On dénombrera 301 cadavres et 150 blessés. Un villageois qui avait fait le mort au milieu d’un monceau de cadavres a dit que les assaillants criaient, avant d’ouvrir le feu : "fils de chiens, Vous avez aidé les Français, vous allez mourir !" (Newsweek) "Le sol était noir de sang et de cervelle, dont ceux du garde-champêtre Aïssa Dadou, auquel les hommes du commando "ont coupé les mains, fait sauter les yeux, puis l’ont tué ainsi que ses cinq enfants" ( Time magazine). »

L’œuvre de la France en Algérie

L’œuvre de la France en Algérie

« Je ne crois pas que la France puisse songer sérieusement à quitter l’Algérie », avait proclamé en 1841 Tocqueville, de retour d’un voyage in situ. « L’abandon qu’elle en ferait serait aux yeux du monde l’annonce certaine de sa décadence. (…) Tout peuple qui lâche aisément ce qu’il a pris et se retire paisiblement de lui-même dans ses anciennes limites proclame que les beaux temps de son histoire sont passés

« Je ne crois pas que la France puisse songer sérieusement à quitter l’Algérie », avait proclamé en 1841 Tocqueville, de retour d’un voyage in situ. « L’abandon qu’elle en ferait serait aux yeux du monde l’annonce certaine de sa décadence. (…) Tout peuple qui lâche aisément ce qu’il a pris et se retire paisiblement de lui-même dans ses anciennes limites proclame que les beaux temps de son histoire sont passés

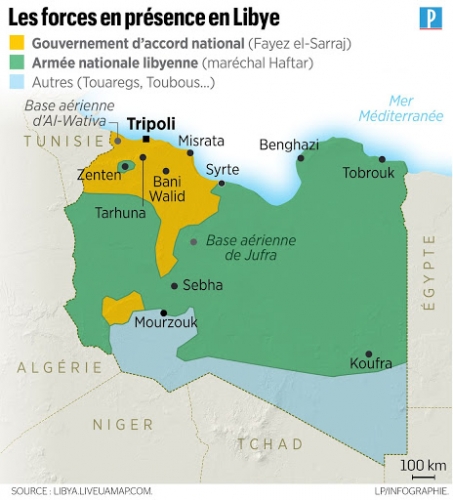

Ces éléments apparaissent également dans l'intéressant documentaire de la RAI intitulé "Il était une fois Kadhafi" (qui sera diffusé dans quelques semaines) où le général des services Roberto Jucci (tableau, ci-contre) témoigne abondamment de la manière dont il a bloqué les ordres d'Aldo Moro de renverser Kadhafi par un coup d'État en 1971. Le documentaire raconte également comment Jucci, inspiré par Andreotti, a répondu aux demandes de fournitures militaires de Kadhafi. Comme on le sait, ce sont Craxi et Andreotti qui ont sauvé le colonel libyen des sanctions américaines, y compris les raids aériens de 1986 ordonnés par Reagan.

Ces éléments apparaissent également dans l'intéressant documentaire de la RAI intitulé "Il était une fois Kadhafi" (qui sera diffusé dans quelques semaines) où le général des services Roberto Jucci (tableau, ci-contre) témoigne abondamment de la manière dont il a bloqué les ordres d'Aldo Moro de renverser Kadhafi par un coup d'État en 1971. Le documentaire raconte également comment Jucci, inspiré par Andreotti, a répondu aux demandes de fournitures militaires de Kadhafi. Comme on le sait, ce sont Craxi et Andreotti qui ont sauvé le colonel libyen des sanctions américaines, y compris les raids aériens de 1986 ordonnés par Reagan.