dimanche, 12 octobre 2008

Un réquisitoire à contre-époque

Un réquisitoire à contre-époque

ex: www.lefigaro.fr

Péguy, Bernanos et Claudel nous arrachent à la vulgarité ambiante,

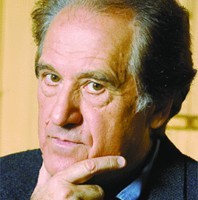

écrit Jacques Julliard

dans « L'Argent, Dieu et le diable » .

Un des livres qu'on lira avec le plus de profit cet automne porte un titre très simple — L'Argent —, il est signé Charles Péguy et vient d'être réédité dans un volume préfacé par Antoine Compagnon, professeur au Collège de France et auteur des Antimodernes.

Le croirez-vous ? Ce Cahier de la Quinzaine publié pour la première fois à Paris le 16 février 1913 se lit comme si l'encre de Péguy n'avait pas séché… « On n'avait jamais vu tant d'argent rouler pour le plaisir, et l'argent se refuser à ce point au travail » ; « De mon temps (…) il n'y avait pas cet étranglement économique d'aujourd'hui, cette strangulation scientifique, froide, rectangulaire, régulière, propre, nette, sans une bavure, implacable, sage, commune, constante, commode comme une vertu, où il n'y a rien à dire, et où celui qui est étranglé a si évidemment tort. »

Charles Péguy, un prophète du passé ? Plutôt un témoin extralucide du règne de l'argent dans le monde moderne, répond Jacques Julliard dans un recueil d'essais à contre-époque qui souligne l'actualité de la pensée du poète — c'est-à-dire sa capacité à inspirer des actes. Pour faire bonne mesure, l'historien des idées lui associe le Georges Bernanos de La France contre les robots « Il faut lire et regarder ce dernier Bernanos non comme le dernier samouraï du monde préindustriel mais comme l'un des premiers prophètes de la société postindustrielle » et un Paul Claudel inattendu, provocateur et insolent, qui revendique le droit de se contredire à propos de tout avec les personnages de ses Conversations dans le Loir-et-Cher.

« Quand le monde tout entier paraît s'affaisser sur son axe et qu'on se sent gagné par la lâche tentation de composer avec ce qu'il charrie de plus médiocre, écrit le directeur délégué de la rédaction du Nouvel Observateur, alors Péguy, Bernanos et Claudel sont des recours. Ils nous arrachent à la vulgarité ambiante et bien souvent nous en protègent. »

Les mauvais riches

Lecteur passionné de Pierre Joseph Proudhon, Georges Sorel, et Édouard Berth, fin connaisseur des maîtres petits et grands du socialisme français, Jacques Julliard, qui se dit « psychologiquement athée, culturellement anticlérical, spirituellement chrétien » n'a jamais caché sa sympathie pour le christianisme social. On le savait attaché au souvenir d'une certaine nébuleuse « catho-proudhonienne » dont il perpétue l'héritage avec de jeunes chercheurs dans le cadre de la revue Mil neuf cent. Sa passion et son savoir débordent aujourd'hui le strict cadre de l'histoire intellectuelle pour entrer en résonance avec les folies de notre siècle.

Dans L'Argent, Dieu et le Diable, Jacques Julliard s'emploie joyeusement à prendre ses contemporains à contre-pied en faisant entendre la voix de trois écrivains catholiques un peu oubliés qui ont maudit chacun à sa manière le royaume impie de « Goulavare », un univers impitoyable dans lequel l'argent, sans devoir pour les opulents et sans enfer pour les mauvais riches, ordonne toute valeur.

Un des chapitres importants de l'Argent, Dieu et le Diable place Bernanos et Claudel « face au mystère d'Israël ». Pour en finir avec les calomnies que continuent de véhiculer Bernard-Henri Lévy et ses amis, il est essentiel de rappeler que les deux écrivains ont abjuré dans leur maturité ce que leur tradition et leur préjugé leur avaient fait imaginer de la « grande banque juive ». Leur rencontre avec le judaïsme a peut-être été tardive, mais elle a eu lieu, ouvrant les voies de la réflexion catholique sur l'espérance d'Israël lors du concile Vatican II. Jacques Julliard retrace avec soin la longue marche spirituelle accomplie par Bernanos et Claudel pour s'ouvrir à la réalité historique et théologique d'Israël. Comment l'ignorer ? Moïses porteurs de thoras sans nombre, gardiens têtus de livres saints, les Juifs ne peuvent pas être tenus pour responsables du caractère clos du monde moderne.

Mais ce rappel, ce n'est pas tant à la droite ni aux catholiques qu'il convient de le faire aujourd'hui qu'aux têtes molles qu'on trouve à gauche de la gauche.

L'Argent, Dieu et le Diable - Péguy, Bernanos, Claudel face au monde moderne de Jacques Julliard Flammarion, 230 p., 19 €. Lire aussi : « Le Choix de Pascal », de Jacques Julliard , entretiens avec Benoît Chantre, Champs-Flammarion, 330 p., 9 € ; « L'Argent » , de Charles Péguy, Éditions des Équateurs, 100 p., 10 €.

00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, argent, catholicisme, christianisme, décadence, livre, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 04 octobre 2008

Der Beutewert des Staates

00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, révolution conservatrice, catholicisme, théorie politique, politique, politologie, théologie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 02 octobre 2008

Les leçons de Peter Koslowski face à la post-modernité

Les leçons de Peter Koslowski face à la post-modernité

par Jacques-Henry Doellmans

Peter Koslowski, jeune philosophe allemand né en 1952, est professeur de philosophie et d'économie politique à l'Université de Witten/Herdecke, président de l'Institut CIVITAS, Directeur de l'Institut de Recherches en Philosophie de l'Université de Hanovre. Son objectif est de déployer une critique fondée de la modernité et de tous ses avatars institutionalisés (en politique comme en économie). Ses arguments, solidement étayés, ne sont pas d'une lecture facile. Rien de son œuvre, déjà considérable, n'a été traduit et nous, francophones, avons peu de chances de trouver bientôt en librairie des traductions de ce philosophe traditionnel et catholique d'aujourd'hui, tant la rigueur de ses arguments ruine les assises de la pensée néo-gnosticiste, libérale et permissive dominante, surtout dans les rédactions parisiennes!

Koslowski est également un philosophe prolixe, dont l'éventail des préoccupations est vaste: de la philosophie à la pratique de l'économie, de l'éthique à l'esthétique et de la métaphysique aux questions religieuses. Koslowski est toutefois un philosophe incarné: la réflexion doit servir à organiser la vie réelle pour le bien de nos prochains, à gommer les dysfonctionnements qui l'affectent. Pour atteindre cet optimum pratique, elle doit être interdisciplinaire, éviter l'impasse des spécialisations trop exigües, produits d'une pensée trop analytique et pas assez organique.

Pour la rédaction d'un article, l'interdisciplinarité préconisée par Koslowski fait problème, dans la mesure où elle ferait allègrement sauter les limites qui me sont imparties. Bornons-nous, ici, à évoquer la présentation critique que nous donne Koslowki de la “postmodernité” et des phénomènes dits “postmodernes”.

La “modernité” a d'abord été chrétienne, dans le sens où les chrétiens de l'antiquité tardive se désignaient par l'adjectif moderni, pour se distinguer des païens qu'ils appelaient les antiqui. Dans cette acception, la modernité correspond au saeculum de Saint-Augustin, soit le temps entre la Chute et l'Accomplissement, sur lequel l'homme n'a pas de prise, seul Dieu étant maître du temps. Cette conception se heurte à celle des gnostiques, constate Koslowski, qui protestent contre l'impuissance de l'homme à exercer un quelconque pouvoir sur le temps et la mort. Le gnosticisme —qu'on ne confondra pas avec ce que Koslowski appelle “la vraie gnose”— prétendra qu'en nommant le temps (ou des segments précis et définis du temps), l'homme parviendra à exercer sa puissance sur le temps et sur l'histoire. Par “nommer le temps”, par le fait de donner des noms à des périodes circonscrites du temps, l'homme gnostique a la prétention d'exercer une certaine maîtrise sur ce flux qui lui échappe. La division du temps en “ères” antique, médiévale et moderne donne l'illusion d'une marche en avant vers une maîtrise de plus en plus assurée et complète sur le temps. Telle est la logique gnostique, qui se répétera, nous allons le voir, dans les “grands récits” de Hegel et de Marx, mais en dehors de toute référence à Dieu ou au Fils de Dieu incarné dans la chair des hommes.

Parallèlement à cette volonté d'arracher à Dieu la maîtrise du temps, le gnosticisme, surtout dans sa version docétiste, nie le caractère historique de la vie de Jésus, rejette le fait qu'il soit réellement devenu homme et chair. Le gnosticisme spiritualise et dés-historise l'Incarnation du Christ et introduit de la sorte une anthropologie désincarnée, que refusera l'Eglise. Ce refus de l'Eglise permet d'éviter l'écueil de l'escapisme vers des empyrées irréelles, de déboucher dans l'affabulation phantasmagorique et spiritualiste. L'Incarnation revalorise le corps réel de l'homme, puisque le Christ a partagé cette condition. Cette revalorisation implique, par le biais de la caritas active, une mission sociale pour l'homme politique chrétien et conduit à affirmer une religion qui tient pleinement compte de la communauté humaine (paroissiale, urbaine, régionale, nationale, continentale ou écouménique). L'homme a dès lors un rôle à jouer dans le drame du saeculum, mais non pas un rôle de pur sujet autonome et arbitraire. Si les gnostiques de l'antiquité avaient nié toute valeur au monde en refusant l'Incarnation, l'avatar moderne du gnosticisme idolâtrera le monde, tout en le désacralisant; le monde n'aura plus de valeur qu'en tant que matériau, que masse de matières premières, mises à la totale disposition de l'homme, jetées en pâture à son arbitraire le plus complet. Le gnosticisme moderne débouche ainsi sur la “faisabilité” totale et sur la catastrophe écologique.

Si le premier concept de modernité était celui de la chrétienté imbriquée dans le saeculum (selon Saint-Augustin), la deuxième acception du terme “modernité” est celle de la philosophie des Lumières, dans ses seuls avatars progressistes. Koslowski s'insurge contre la démarche de Jürgen Habermas qui a érigé, au cours de ces deux dernières décennies, ces “Lumières progressistes” au rang de seul projet valable de la modernité. Habermas perpétue ainsi la superstition du progressisme des gauches et jette ainsi un soupçon permanent sur tout ce qui ne relève pas de ces “Lumières progressistes”. L'idée d'un progrès matériel et technique infini provient du premier principe (galiléen) de la thermodynamique, qui veut que l'énergie se maintient en toutes circonstances et s'éparpille sans jamais se perdre au travers du monde. Dans une telle optique, l'accroissement de complexité, et non la diminution de complexité ou la régression, est la “normalité” des temps modernes. Mais, à partir de 1875, émerge le second principe de la thermodynamique, qui constate la déperdition de l'énergie, ce qui permet d'envisager la décadence, le déclin, la mort des systèmes, la finitude des ressources naturelles. Le projet moderne de dominer entièrement la nature s'effondre: l'homme gnostique/moderne ne prendra donc pas la place de Dieu, il ne sera pas, à la place de Dieu, le maître du temps. Dans ce sens, la postmodernité commence en 1875, comme le notait déjà Toynbee, mais ce fait de la déperdition n'est pas pris en compte par les idéologies politiques dominantes. Partis, idéologues, décideurs politiques agissent encore et toujours comme si ce second principe de la thermodynamique n'avait jamais été énoncé.

Pourtant, malgré les 122 ans qui se sont écoulés depuis 1875, l'usage du vocable “postmoderne” est venu bien plus tard et révèle l'existence d'un autre débat, parti du constat de l'effondrement de ce que Jean-François Lyotard appelait les “grands récits”. Pour Lyotard, les “grands récits” sont représentés par les doctrines de Hegel et de Marx. Ils participent, selon Koslowski, d'une “immanentisation radicale” et d'une “historicisation” de Dieu, où l'histoire du monde devient synonyme de la marche en avant de l'absolu, libérant l'homme de sa prison mondaine et de son enveloppe charnelle. Pour Marx, cette marche en avant de l'absolu équivaut à l'émancipation de l'homme, qui, en bout de course, ne sera plus exploité par l'homme ni assujetti au donné naturel. Lyotard déclarera caducs ces deux “grands récits”, expressions d'un avatar contemporain du filon gnostique.

A la suite de cette caducité proclamée par Lyotard, le philosophe allemand Odo Marquard embraye sur cette idée et annonce le remplacement des deux “grands récits” de la modernité européenne par une myriade de “petits récits”, qu'il appelle (erronément) des “mythes”. Le marxisme, l'idéalisme hégélien et le christianisme, dans l'optique de Marquard, sont “redimensionnés” et deviennent des “petits récits”, à côté d'autres “petits récits” (notamment ceux du “New Age”), auquel il octroie la même valeur. C'est le règne de la “polymythie”, écrit Koslowski, que Marquard érige au rang d'obligation éthique. Le jeu de la concurrence entre ces “mythes”, que Koslowski nomme plus justement des “fables”, devient la catégorie fondamentale du réel. La concurrence et l'affrontement entre les “petits récits”, le débat de tous avec tous, le jeu stérile des discussions aimables non assorties de décisions constituent la variante anarcho-libérale de la postmodernité, conclut Koslowski. Ce néo-polythéisme et cet engouement naïf pour les débats entre tous et n'importe qui dévoile vite ses insuffisances car: 1) La vie est unique et ne peut pas être inscrite exclusivement sous le signe du jeu, sans tomber dans l'aberration, ni sous le signe de la discussion perpétuelle, ce qui serait sans issue; 2) Totaliser ce type de jeu est une aberration, car s'il est totalisé, il perd automatiquement son caractère ludique; 3) Cette polymythie, théorisée par Marquard, se méprend sur le caractère intrinsèque des “grands récits”; contrairement aux “petits récits”, alignés par Marquard, ils ne sont pas des “fables” ou de sympathiques “historiettes”, mais un “mélange hybride d'histoire et de philosophie spéculative”, qui est “spéculation dogmatique” et ne se laisse pas impliquer dans des “débats” ou des “jeux discursifs”, si ce n'est par intérêt stratégique ponctuel. La polymythie de Marquard n'affirme rien, ne souhaite même pas maintenir les différences qui distinguent les “petits récits” les uns des autres, mais a pour seul effet de mélanger tous les genres et d'estomper les limites entre toutes les catégories. Les ratiocinations évoquant une hypothétique “pluralité” qui serait indépassable ne conduisent qu'à renoncer à toute hiérarchisation des valeurs et s'avèrent pure accumulation de fables et d'affabulations sans fondement ni épaisseur.

Après la “polymythie” de Marquard, le second volet de l'offensive postmoderne en philosophie est représentée par le filon “déconstructiviste”. En annonçant la fin des “grands récits”, Lyotard a jeté les bases d'une vaste entreprise de “déconstruction” de toutes les institutions, instances, initiatives, que ces “grands récits” avaient générées au fil du temps et imposées aux sociétés humaines. Procédant effectivement de cette “spéculation dogmatique” assimilable à un néo-gnosticisme, les “grands récits” ont été “constructivistes” —ils relevaient de ce que Joseph de Maistre appelait “l'esprit de fabrication”— et ont installé, dit Koslowski, des “cages d'acier” pour y enfermer les hommes et, aussi, les mettre à l'abri de tout appel de l'Absolu. Ces “cages d'acier” doivent être démantelées, ce qui légitime la théorie et la pratique de la “déconstruction”, du moins jusqu'à un certain point. Si déconstruire les cages d'acier est une nécessité pour tous ceux qui veulent une restauration des valeurs (traditionnelles), faire du “déconstructivisme” une fin en soi est un errement de plus de la modernité. Toujours hostile aux avatars du gnosticisme antique, à l'instar du penseur conservateur Erich Voegelin, Koslowski rappelle que pour les gnoses extrêmes, le réel est toujours “faux”, “inauthentique”, “erratique”, etc. et, derrière lui, se trouvent le “surnaturel”, le “tout-autre”, l'“inattendu”, le “nouveau”, l'“étranger”, toujours plus “vrais” que le réel. Pour Lyotard et Derrida, le philosophe doit toujours placer ce “tout-autre” au centre de ses préoccupations, lui octroyer d'office toute la place, au détriment du réel, toujours considéré comme insuffisant et imparfait, dépourvu de valeur. Lyotard veut privilégier les “discontinuités” et les “hétérogénéités” contre les “continuités” et les “homogénéités”, car elles témoignent du caractère “déchiré” du monde, dans lequel jamais aucun ordre ne peut se déployer. L'idée d'ordre —et non seulement la “cage d'acier”— est un danger pour les déconstructivistes et non pas la chance qui s'offre à l'homme de s'accomplir au service des autres, de la Cité, du prochain, etc.

Pour Koslowski, cette logique “anarchisante” dérive de Georges Bataille, récemment “redécouvert” par la “nouvelle droite”. Bataille, notamment dans La littérature et le mal, explique que la souveraineté consiste à accroître la liberté jusqu'à obtenir un “être-pour-soi” absolu, car toute activité consistant à maintenir l'ordre est signe d'escalavage, d'une “conscience d'esclave”, servile à l'égard de l'“objectivité”. L'homme ne peut être souverain, pour Bataille, que s'il se libère du langage et de la vie, donc s'il est capable de s'auto-détruire. Le moi de Bataille renonce de façon absolue à défendre et à maintenir la vie (laquelle n'a pas de valeur comme le monde n'avait pas de valeur pour les gnostiques de la fin de l'antiquité, qui refusaient le mystère de l'Incarnation). L'apologie du “gaspillage”, antonyme total de la “conservation”, et la “mystique du moi” chez Bataille débouchent donc sur une “mystique de la mort”. En ce sens, elle surprivilégie la dispersio des mystiques médiévaux, lui accorde un statut ontologique, sans affirmer en contre-partie l'unio mystica.

Telle est la critique qu'adresse Koslowski à la philosophie postmoderne. Elle ne s'est pas contenté de “déconstruire” les structures imposées par la modernité, elle n'a pas rétabli l'unio mystica, elle a généralisé un “déconstructivisme” athée et nihiliste, qui ne débouche sur rien d'autre que la mort, comme le prouve l'œuvre de Bataille. Mais si Koslowski s'insurge contre le refus du réel qui part du gnosticisme pour aboutir au déconstructivisme de Derrida, que propose-t-il pour ré-ancrer la philosophie dans le réel, et pour dégager de ce ré-ancrage une philosophie politique pratique et une économie qui permette de donner à chacun son dû?

Dans un débat qui l'opposait à Claus Offe, politologue allemand visant à maintenir une démocratie de facture moderne, Koslowski indiquait les pistes à suivre pour se dégager de l'impasse moderne. Offe avait constaté que les processus de modernisation, en s'amplifiant, en démultipliant les différenciations, en accélérant outrancièrement les prestations des systèmes et sous-systèmes, confisquaient aux structures et aux institutions de la modernité le caractère normatif de cette même modernité. Différenciations et accélérations finissent par empêcher la modernité d'être émancipatrice, alors qu'au départ son éthique foncière visait justement l'émancipation totale (i.e.: échapper à la prison du réel pour les gnostiques, s'émanciper de la tyrannie du donné naturel chez Marx). Pour réintroduire au centre des préoccupations de nos contemporains cette idée d'émancipation, Offe prône l'arrêt des accumulations, différenciations et accélérations, soit une “option nulle”. Offe veut la modernité sans progrès, parce que le progrès fini par générer des structures gigantesques, incontrôlables et non démocratiques. Il réconcilie ainsi la gauche post-industrielle et les paléo-conservateurs, du moins ceux qui se contentent de ce constat somme toute assez facile. Effectivement, constate Koslowski, Offe démontre à juste titre qu'une accumulation incessante de différenciations diminue la vitalité et la robustesse de la société, surtout si les sous-systèmes du système sont chacun monofonctionnels et s'avèrent incapables de régler des problèmes complexes, chevauchant plusieurs types de compétences. Si les principes de vérité, de justice et de beauté s'éloignent les uns des autres par suite du processus de différenciation, nous aurons, comme l'avait prévu Max Weber, une vérité injuste et laide, une justice fausse et laide et une esthétique immorale et fausse. De même, le divorce entre économie, politique et solidarité, conduit à une économie impolitique et non solidaire, à une politique anti-économique et non solidaire, à une solidarité anti-économique et impolitique. Ces différenciations infécondes de la modernité doivent être dépassées grâce à une pratique de l'“interpénétration” générale, conduisant à une polyfonctionalité des institutions dans lesquelles les individus seront organiquement imbriqués, car l'individu n'est pas seulement une unité économique, par exemple, mais est simultanément ouvrier d'usine, artiste amateur, père de famille, etc. Chaque institution doit pouvoir répondre tout de suite, sans médiation inutile, à chacune des facettes de la personnalité de ce “père-artiste-ouvrier”. Offe considère que l'“interpénétration” pourrait porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Koslowski rétorque que cette séparation des pouvoirs serait d'autant plus vivante avec des institutions polyfonctionnelles et plus robustes, taillées à la mesure d'hommes réels et complexes. L'“option nulle” est un constat d'échec. L'effondrement de la modernité politique et des espoirs qu'elle a fait naître provoque la déprime. Un monde à l'enseigne de l'“option nulle” est un monde sans perspective d'avenir. Un système qui ne peut plus croître, s'atrophie.

Pour Koslowski, c'est le matérialisme, donc la pensée économiciste, —la sphère de l'économie dans laquelle la modernité matérialiste avait placé tous ses espoirs— qui est contrainte d'adopter l'“option nulle”. Comme cette pensée a fait l'impasse sur la culture, la religion, l'art et la science, elle est incapable de générer des développements dans ces domaines et d'y susciter des effets de compensation, pourtant essentiels à l'équilibre humain et social. L'impasse, le sur-place du domaine socio-économique doit être un appel à investir des énergies créatrices et des générosités dans les dimensions religieuses, artistiques et scientifiques, conclut Koslowski.

Telle est bien son intention et Koslowski ne se contente pas d'émettre le vœu d'une économie plus conforme aux principes de conservation et d'équilibre des philosophies non modernes. Deux livres très denses témoignent de sa volonté de sauver l'économie et le social de la stagnation et du déclin induits par l'“option nulle”, constatée par Offe, un politologue déçu de la modernité mais qui veut à tout prix la sauver, en dépit de ses échecs patents. Dans cette optique, Koslowski a écrit Wirtschaft als Kultur (1989) et Die Ordnung der Wirtschaft (1994) (réf. infra). Ces deux ouvrages sont si fondamentaux que nous serons contraints d'y revenir: retenons, ici, que Koslowski, dans Wirtschaft als Kultur, part du constat que les réserves naturelles de la planète s'épuisent, qu'elles sont limitées, que cette limite doit être prise en compte dans toutes nos actions, qu'elle implique ipso facto que le progrès accumulatif illimité est une impossibilité pratique. A ce progressisme qui avait structuré toute la pensée moderne, Koslowski oppose les idées d'une “justice” et d'une “réciprocité” dans les échanges entre l'homme et la nature. Ensuite, il plaide pour une réinsertion de la pensée économique dans une culture plus globale, laissant une large place à l'éthique du devoir. Il esquisse ensuite les contours de l'Etat social postmoderne, qui doit être “subsidiaire” et prévoir une solidarité en tous sens entre les générations. Cet Etat postmoderne et subsidiaire doit participer, de concert avec ses homologues, à la restauration d'un marché intérieur européen, prélude à la naissance d'une “nation européenne”, capable d'organiser ses différences ethniques et culturelles sans sombrer dans le nivellement des valeurs qu'un certain discours sur la “multiculturalité” appelle de ses vœux (Koslowski se montre très sévère à l'égard de cet engouement pour la “multiculture”).

Dans Die Ordnung der Wirtschaft, ouvrage très solidement charpenté, Koslowski jette les bases d'un néo-aristotélisme, où s'allient “philosophie pratique” et “économie éthique-politique”. Cette alliance part d'une “interpénétration” et d'une “compénétration” des rationalités éthique, économique et politique. Ainsi, la “bonne politique” est celle qui ne répond pas seulement aux impératifs politiques (conservation du pouvoir, évitement des conflits), mais vise le bien commun et la couverture optimale de tous les besoins vitaux. Les structures économiques, toujours selon cette logique néo-aristotélicienne, doivent également répondre à des critères politiques et éthiques. Quant à l'éthique, elle ne saurait être ni anti-économique ni anti-politique. Cette volonté de ne pas valoriser un domaine d'activité humaine au détriment d'une autre postule de recombiner ce que la modernité avait voulu penser séparément. La philosophie pratique d'Aristote entend également conserver les liens d'amitié politique (philia politike) entre les citoyens et les communautés de citoyens, qui fondent le sens du devoir et de la réciprocité. Koslowski relie ce principe cardinal de la pensée politique aristotélicienne aux travaux de la nouvelle école communautarienne américaine (A. MacIntyre, M. Walzer, Ch. Taylor, etc.). Le néoaristotélisme met l'accent sur le retour indispensable de la vertu grecque de phronesis: l'intelligence pratique, capable de discerner ce qui est bon et utile pour la Cité, dans le contexte propre de cette Cité. En effet, la rationalité pure, sur laquelle l'hypermodernité avait parié, exclut le contexte. L'application de cette rationalité décontextualisante dans le domaine de l'économie a conduit à une impasse voire à des catastrophes: une rationalité économique réelle et globale exige une immersion herméneutique dans le tissu social, où se conjuguent actions économiques et politiques. Enfin, le réel est le fondement premier de la philosophie pratique et non le “discours” ou l'“agir communicationnel” (cher à Habermas ou à Apel), car tout ne procède pas de l'agir et du parler: l'Etre transcende l'action et ses déterminations précèdent l'acte de parler ou de discourir.

La pensée philosophique et économique de Koslowski constitue une réponse aux épreuves que nous a infligées la modernité: elle représente la facette positive, le complément constructif, de sa critique de la modernité gnosticiste. Elle est un chantier vers lequel nous allons immanquablement devoir retourner. Puisse cette modeste introduction éveiller l'attention du public francophone pour cette œuvre qui n'a pas encore été découverte en France et qui complèterait celles de Taylor, MacIntyre, Spaemann, déjà traduites.

Bibliographie:

- Peter KOSLOWSKI, «Sein-lassen-können als Überwindung des Modernismus. Kommentar zu Claus Offe», in Peter KOSLOWSKI, Robert SPAEMANN, Reinhard LÖW, Moderne oder Postmoderne?, Acta Humaniora/VCH, Weinheim, 1986

- Peter KOSLOWSKI, Wirtschaft als Kultur. Wirtschaftskultur und Wirtschaftsethik in der Postmoderne, Edition Passagen, Wien, 1989.

- Peter KOSLOWSKI, Die Prüfungen der Neuzeit. Über Postmodernität. Philosophie der Geschichte, Metaphysik, Gnosis, Edition Passagen, Wien, 1989.

- Peter KOSLOWSKI, «Supermoderne oder Postmoderne? Dekonstruktion und Mystik in den zwei Postmodernen», in Günther EIFLER, Otto SAAME (Hrsg.), Postmoderne. Anspruche einer neuen Epoche. Eine interdisziplinäre Erörterung, Edition Passagen, Wien, 1990.

- Peter KOSLOWSKI, Die Ordnung der Wirtschaft, Mohr/Siebeck, Tübingen, 1994.

par Jacques-Henri Doellmans

00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : post-modernité, modernité, philosophie, allemagne, catholicisme, religion, éthique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 25 septembre 2008

La décision dans l'oeuvre de Carl Schmitt

La décision dans l'œuvre de Carl Schmitt

par Robert Steuckers

Carl Schmitt est considéré comme le théoricien par excellence de la décision. L'objet de cet exposé est:

- de définir ce concept de décision, tel qu'il a été formulé par Carl Schmitt;

- de reconstituer la démarche qui a conduit Carl Schmitt à élaborer ce concept;

- de replacer cette démarche dans le contexte général de son époque.

Sa théorie de la décision apparaît dans son ouvrage de 1922, Politische Theologie. Ce livre part du principe que toute idée politique, toute théorie politique, dérive de concepts théologiques qui se sont laïcisés au cours de la période de sécularisation qui a suivi la Renaissance, la Réforme, la Contre-Réforme, les guerres de religion.

«Auctoritas non veritas facit legem»

A partir de Hobbes, auteur du Leviathan au 17ième siècle, on neutralise les concepts théologiques et/ou religieux parce qu'ils conduisent à des guerres civiles, qui plongent les royaumes dans un “état de nature” (une loi de la jungle) caractérisée par la guerre de tous contre tous, où l'homme est un loup pour l'homme. Hobbes appelle “Léviathan” l'Etat où l'autorité souveraine édicte des lois pour protéger le peuple contre le chaos de la guerre civile. Par conséquent, la source des lois est une autorité, incarnée dans une personne physique, exactement selon l'adage «auctoritas non veritas facit legem» (c'est l'autorité et non la vérité qui fait la loi). Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas un principe, une norme, qui précède la décision émanant de l'autorité. Telle est la démarche de Hobbes et de la philosophie politique du 17ième siècle. Carl Schmitt, jeune, s'est enthousiasmé pour cette vision des choses.

Dans une telle perspective, en cas de normalité, l'autorité peut ne pas jouer, mais en cas d'exception, elle doit décider d'agir, de sévir ou de légiférer. L'exception appelle la décision, au nom du principe «auctoritas non veritas facit legem». Schmitt écrit à ce sujet: «Dans l'exception, la puissance de la vie réelle perce la croûte d'une mécanique figée dans la répétition». Schmitt vise dans cette phrase significative, enthousiaste autant que pertinente, les normes, les mécaniques, les rigidités, les procédures routinières, que le républicanisme bourgeois (celui de la IIIième République que dénonçait Sorel et celui de la République de Weimar que dénonçaient les tenants de la “Révolution Conservatrice”) ou le ronron wilhelminien de 1890 à 1914, avaient généralisées.

Restaurer la dimension personnelle du pouvoir

L'idéologie républicaine ou bourgeoise a voulu dépersonnaliser les mécanismes de la politique. La norme a avancé, au détriment de l'incarnation du pouvoir. Schmitt veut donc restaurer la dimension personnelle du pouvoir, car seule cette dimension personnelle est susceptible de faire face rapidement à l'exception (Ausnahme, Ausnahmenzustand, Ernstfall, Grenzfall). Pourquoi? Parce que la décision est toujours plus rapide que la lente mécanique des procédures. Schmitt s'affirme ainsi un «monarchiste catholique», dont le discours est marqué par le vitalisme, le personnalisme et la théologie. Il n'est pas un fasciste car, pour lui, l'Etat ne reste qu'un moyen et n'est pas une fin (il finira d'ailleurs par ne plus croire à l'Etat et par dire que celui-ci n'est plus en tous les cas le véhicule du politique). Il n'est pas un nationaliste non plus car le concept de nation, à ses yeux et à cette époque, est trop proche de la notion de volonté générale chez Rousseau.

Si Schmitt critique les démocraties de son temps, c'est parce qu'elles:

- 1) placent la norme avant la vie;

- 2) imposent des procédures lentes;

- 3) retardent la résolution des problèmes par la discussion (reproche essentiellement adressé au parlementarisme);

- 4) tentent d'évacuer toute dimension personnelle du pouvoir, donc tout recours au concret, à la vie, etc. qui puisse tempérer et adapter la norme.

Mais la démocratie recourt parfois aux fortes personnalités: qu'on se souvienne de Clémenceau, applaudi par l'Action Française et la Chambre bleu-horizon en France, de Churchill en Angleterre, du pouvoir directorial dans le New Deal et du césarisme reproché à Roosevelt. Si Schmitt, plus tard, a envisagé le recours à la dictature, de forme ponctuelle (selon le modèle romain de Cincinnatus) ou de forme commissariale, c'est pour imaginer un dictateur qui suspend le droit (mais ne le supprime pas), parce qu'il veut incarner temporairement le droit, tant que le droit est ébranlé par une catastrophe ou une guerre civile, pour assurer un retour aussi rapide que possible de ce droit. Le dictateur ou le collège des commissaires se placent momentanément —le temps que dure la situation d'exception— au-dessus du droit car l'existence du droit implique l'existence de l'Etat, qui garantit le fonctionnement du droit. La dictature selon Schmitt, comme la dictature selon les fascistes, est un scandale pour les libéraux parce que le décideur (en l'occurrence le dictateur) est indépendant vis-à-vis de la norme, de l'idéologie dominante, dont on ne pourrait jamais s'écarter, disent-ils. Schmitt rétorque que le libéralisme-normativisme est néanmoins coercitif, voire plus coercitif que la coercition exercée par une personne mortelle, car il ne tolère justement aucune forme d'indépendance personnalisée à l'égard de la norme, du discours conventionnel, de l'idéologie établie, etc., qui seraient des principes immortels, impassables, appelés à régner en dépit des vicissitudes du réel.

La décision du juge

Pour justifier son personnalisme, Schmitt raisonne au départ d'un exemple très concret dans la pratique juridique quotidienne: la décision du juge. Le juge, avant de prononcer son verdict est face à une dualité, avec, d'une part, le droit (en tant que texte ou tradition) et, d'autre part, la réalité vitale, existentielle, soit le contexte. Le juge est le pont entre la norme (idéelle) et le cas concret. Dans un petit livre, Gesetz und Urteil (= La loi et le jugement), Carl Schmitt dit que l'activité du juge, c'est, essentiellement, de rendre le droit, la norme, réel(le), de l'incarner dans les faits. La pratique quotidienne des palais de justice, pratique inévitable, incontournable, contredit l'idéal libéral-normativiste qui rêve que le droit, la norme, s'incarneront tous seuls, sans intermédiaire de chair et de sang. En imaginant, dans l'absolu, que l'on puisse faire l'économie de la personne du juge, on introduit une fiction dans le fonctionnement de la justice, fiction qui croit que sans la subjectivité inévitable du juge, on obtiendra un meilleur droit, plus juste, plus objectif, plus sûr. Mais c'est là une impossibilité pratique. Ce raisonnement, Carl Schmitt le transpose dans la sphère du politique, opérant par là, il faut l'avouer, un raccourci assez audacieux.

La réalisation, la concrétisation, l'incarnation du droit n'est pas automatique; elle passe par un Vermittler (un intermédiaire, un intercesseur) de chair et de sang, consciemment ou inconsciemment animé par des valeurs ou des sentiments. La légalité passe donc par un charisme inhérent à la fonction de juge. Le juge pose sa décision seul mais il faut qu'elle soit acceptable par ses collègues, ses pairs. Parce qu'il y a inévitablement une césure entre la norme et le cas concret, il faut l'intercession d'une personne qui soit une autorité. La loi/la norme ne peut pas s'incarner toute seule.

Quis judicabit?

Cette impossibilité constitue une difficulté dans le contexte de l'Etat libéral, de l'Etat de droit: ce type d'Etat veut garantir un droit sûr et objectif, abolir la domination de l'homme par l'homme (dans le sens où le juge domine le “jugé”). Le droit se révèle dans la loi qui, elle, se révèle, dans la personne du juge, dit Carl Schmitt pour contredire l'idéalisme pur et désincarné des libéraux. La question qu'adresse Carl Schmitt aux libéraux est alors la suivante, et elle est très simple: Quis judicabit? Qui juge? Qui décide? Réponse: une personne, une autorité. Cette question et cette réponse, très simples, constituent le démenti le plus flagrant à cette indécrottable espoir libéralo-progressisto-normativiste de voir advenir un droit, une norme, une loi, une constitution, dans le réel, par la seule force de sa qualité juridique, philosophique, idéelle, etc. Carl Schmitt reconstitue la dimension personnelle du droit (puis de la politique) sur base de sa réflexion sur la décision du juge.

Dès lors, la-raison-qui-advient-et-s'accomplit-d'elle-même-et-par-la-seule-vertu-de-son-excellence-dans-le-monde-imparfait-de-la-chair-et-des-faits n'est plus, dans la pensée juridique et politique de Carl Schmitt, le moteur de l'histoire. Ce moteur n'est plus une abstraction mais une personnalité de chair, de sang et de volonté.

La légalité: une «cage d'acier»

Contemporain de Carl Schmitt, Max Weber, qui est un libéral sceptique, ne croit plus en la bonne fin du mythe rationaliste. Le système rationaliste est devenu un système fermé, qu'il appelait une «cage d'acier». En 1922, Rudolf Kayser écrit un livre intitulé Zeit ohne Mythos (= Une époque sans mythe). Il n'y a plus de mythe, écrit-il, et l'arcanum de la modernité, c'est désormais la légalité. La légalité, sèche et froide, indifférente aux valeurs, remplace le mythe. Carl Schmitt, qui a lu et Weber et Kayser, opère un rapprochement entre la «cage d'acier» et la «légalité» d'où, en vertu de ce rapprochement, la décision est morale aux yeux de Schmitt, puisqu'elle permet d'échapper à la «cage d'acier» de la «légalité».

Dans les contextes successifs de la longue vie de Carl Schmitt (1888-1985), le décideur a pris trois visages:

1) L'accélarateur (der Beschleuniger);

2) Le mainteneur (der Aufhalter, der Katechon);

3) Le normalisateur (der Normalisierer).

Le normalisateur, figure négative chez Carl Schmitt, est celui qui défend la normalité (que l'on peut mettre en parallèle avec la légalité des années 20), normalité qui prend la place de Dieu dans l'imaginaire de nos contemporains. En 1970, Carl Schmitt déclare dans un interview qui restera longtemps impublié: «Le monde entier semble devenir un artifice, que l'homme s'est fabriqué pour lui-même. Nous ne vivons plus à l'Age du fer, ni bien sûr à l'Age d'or ou d'argent, mais à l'Age du plastique, de la matière artificielle».

1. La phase de l'accélérateur (Beschleuniger):

La tâche politique de l'accélérateur est d'accroître les potentialités techniques de l'Etat ou de la nation dans les domaines des armements, des communications, de l'information, des mass-media, parce tout accroissement en ces domaines accroît la puissance de l'Etat ou du «grand espace» (Großraum), dominé par une puissance hégémonique. C'est précisément en réfléchissant à l'extension spatiale qu'exige l'accélération continue des dynamiques à l'œuvre dans la société allemande des premières décennies de ce siècle que Carl Schmitt a progressivement abandonné la pensée étatique, la pensée en termes d'Etat, pour accéder à une pensée en termes de grands espaces. L'Etat national, de type européen, dont la population oscille entre 3 et 80 millions d'habitants, lui est vite apparu insuffisant pour faire face à des colosses démographiques et spatiaux comme les Etats-Unis ou l'URSS. La dimension étatique, réduite, spatialement circonscrite, était condamnée à la domination des plus grands, des plus vastes, donc à perdre toute forme de souveraineté et à sortir de ce fait de la sphère du politique.

Les motivations de l'accélérateur sont d'ordres économique et technologique. Elles sont futuristes dans leur projectualité. L'ingénieur joue un rôle primordial dans cette vision, et nous retrouvons là les accents d'une certaine composante de la “révolution conservatrice” de l'époque de la République de Weimar, bien mise en exergue par l'historien des idées Jeffrey Herf (nous avons consulté l'édition italienne de son livre, Il modernismo reazionario. Tecnologia, cultura e politica nella Germania di Weimar e del Terzo Reich, Il Mulino, Bologne, 1988). Herf, observateur critique de cette “révolution conservatrice” weimarienne, évoque un “modernisme réactionnaire”, fourre-tout conceptuel complexe, dans lequel on retrouve pêle-mêle, la vision spenglerienne de l'histoire, le réalisme magique d'Ernst Jünger, la sociologie de Werner Sombart et l'“idéologie des ingénieurs” qui nous intéresse tout particulièrement ici.

Ex cursus: l'idéalisme techniciste allemand

Cette idéologie moderniste, techniciste, que l'on comparera sans doute utilement aux futurismes italien, russe et portugais, prend son élan, nous explique Herf, au départ des visions technocratiques de Walter Rathenau, de certains éléments de l'école du Bauhaus, dans les idées plus anciennes d'Ulrich Wendt, auteur en 1906 de Die Technik als Kulturmacht (= La technique comme puissance culturelle). Pour Wendt, la technique n'est pas une manifestation de matérialisme comme le croient les marxistes, mais, au contraire, une manifestation de spiritualité audacieuse qui diffusait l'Esprit (celui de la tradition idéaliste allemande) au sein du peuple. Max Eyth, en 1904, avait déclaré dans Lebendige Kräfte (= Forces vivantes) que la technique était avant toute chose une force culturelle qui asservissait la matière plutôt qu'elle ne la servait. Eduard Mayer, en 1906, dans Technik und Kultur, voit dans la technique une expression de la personnalité de l'ingénieur ou de l'inventeur et non le résultat d'intérêts commerciaux. La technique est dès lors un «instinct de transformation», propre à l'essence de l'homme, une «impulsion créatrice» visant la maîtrise du chaos naturel. En 1912, Julius Schenk, professeur à la Technische Hochschule de Munich, opère une distinction entre l'«économie commerciale», orientée vers le profit, et l'«économie productive», orientée vers l'ingénierie et le travail créateur, indépendamment de toute logique du profit. Il revalorise la «valeur culturelle de la construction». Ces écrits d'avant 1914 seront exploités, amplifiés et complétés par Manfred Schröter dans les années 30, qui sanctionne ainsi, par ses livres et ses essais, un futurisme allemand, plus discret que son homologue italien, mais plus étayé sur le plan philosophique. Ses collègues et disciples Friedrich Dessauer, Carl Weihe, Eberhard Zschimmer, Viktor Engelhardt, Heinrich Hardenstett, Marvin Holzer, poursuivront ses travaux ou l'inspireront. Ce futurisme des ingénieurs, polytechniciens et philosophes de la technique est à rapprocher de la sociologie moderniste et “révolutionnaire-conservatrice” de Hans Freyer, correspondant occasionnel de Carl Schmitt.

Cet ex-cursus bref et fort incomplet dans le “futurisme” allemand nous permet de comprendre l'option schmittienne en faveur de l'«accélérateur» dans le contexte de l'époque. L'«accélérateur» est donc ce technicien qui crée pour le plaisir de créer et non pour amasser de l'argent, qui accumule de la puissance pour le seul profit du politique et non d'intérêts privés. De Rathenau à Albert Speer, en passant par les ingénieurs de l'industrie aéronautique allemande et le centre de recherches de Peenemünde où œuvrait Werner von Braun, les «accélérateurs» allemands, qu'ils soient démocrates, libéraux, socialistes ou nationaux-socialistes, ont visé une extension de leur puissance, considérée par leurs philosophes comme «idéaliste», à l'ensemble du continent européen. A leur yeux, comme la technique était une puissance gratuite, produit d'un génie naturel et spontané, appelé à se manifester sans entraves, les maîtres politiques de la technique devaient dominer le monde contre les maîtres de l'argent ou les figures des anciens régimes pré-techniques. La technique était une émanation du peuple, au même titre que la poésie. Ce rêve techno-futuriste s'effondre bien entendu en 1945, quand le grand espace européen virtuel, rêvé en France par Drieu, croule en même temps que l'Allemagne hitlérienne. Comme tous ses compatriotes, Carl Schmitt tombe de haut. Le fait cruel de la défaite militaire le contraint à modifier son optique.

2. La phase du Katechon:

Carl Schmitt après 1945 n'est plus fasciné par la dynamique industrielle-technique. Il se rend compte qu'elle conduit à une horreur qui est la «dé-localisation totale», le «déracinement planétaire». Le juriste Carl Schmitt se souvient alors des leçons de Savigny et de Bachofen, pour qui il n'y avait pas de droit sans ancrage dans un sol. L'horreur moderne, dans cette perspective généalogique du droit, c'est l'abolition de tous les loci, les lieux, les enracinements, les im-brications (die Ortungen). Ces dé-localisations, ces Ent-Ortungen, sont dues aux accélarations favorisées par les régimes du 20ième siècle, quelle que soit par ailleurs l'idéologie dont ils se réclamaient. Au lendemain de la dernière guerre, Carl Schmitt estime donc qu'il est nécessaire d'opérer un retour aux «ordres élémentaires de nos existences terrestres». Après le pathos de l'accélération, partagé avec les futuristes italiens, Carl Schmitt développe, par réaction, un pathos du tellurique.

Dans un tel contexte, de retour au tellurique, la figure du décideur n'est plus l'accélérateur mais le katechon, le “mainteneur” qui «va contenir les accélérateurs volontaires ou involontaires qui sont en marche vers une fonctionalisation sans répit». Le katechon est le dernier pilier d'une société en perdition; il arrête le chaos, en maintient les vecteurs la tête sous l'eau. Mais cette figure du katechon n'est pourtant pas entièrement nouvelle chez Schmitt: on en perçoit les prémices dans sa valorisation du rôle du Reichspräsident dans la Constitution de Weimar, Reichspräsident qui est le «gardien de la Constitution» (Hüter der Verfassung), ou même celle du Führer Hitler qui, après avoir ordonné la «nuit des longs couteaux» pour éliminer l'aile révolutionnaire et effervescente de son mouvement, apparaît, aux yeux de Schmitt et de bon nombre de conservateurs allemands, comme le «protecteur du droit» contre les forces du chaos révolutionnaire (der Führer schützt das Recht). En effet, selon la logique de Hobbes, que Schmitt a très souvent faite sienne, Röhm et les SA veulent concrétiser par une «seconde révolution» un absolu idéologique, quasi religieux, qui conduira à la guerre civile, horreur absolue. Hitler, dans cette logique, agit en “mainteneur”, en “protecteur du droit”, dans le sens où le droit cesse d'exister dans ce nouvel état de nature qu'est la guerre civile.

Terre, droit et lieu - Tellus, ius et locus

Mais par son retour au tellurique, au lendemain de la défaite du Reich hitlérien, Schmitt retourne au conservatisme implicite qu'il avait tiré de la philosophie de Hobbes; il abandonne l'idée de «mobilisation totale» qu'il avait un moment partagée avec Ernst Jünger. En 1947, il écrit dans son Glossarium, recueil de ses réflexions philosophiques et de ses fragments épars: «La totalité de la mobilisation consiste en ceci: le moteur immobile de la philosophie aristotélicienne est lui aussi entré en mouvement et s'est mobilisé. A ce moment-là, l'ancienne distinction entre la contemplation (immobile) et l'activité (mobile) cesse d'être pertinente; l'observateur aussi se met à bouger [...]. Alors nous devenons tous des observateurs activistes et des activistes observants. [...] C'est alors que devient pertinente la maxime: celui qui n'est pas en route, n'apprend, n'expérimente rien».

Cette frénésie, cette mobilité incessante, que les peintres futuristes avaient si bien su croquer sur leurs toiles exaltant la dynamique et la cinétique, nuit à la Terre et au Droit, dit le Carl Schmitt d'après-guerre, car le Droit est lié à la Terre (Das Recht ist erdhaft und auf die Erde bezogen). Le Droit n'existe que parce qu'il y a la Terre. Il n'y a pas de droit sans espace habitable. La Mer, elle, ne connaît pas cette unité de l'espace et du droit, d'ordre et de lieu (Ordnung und Ortung). Elle échappe à toute tentative de codification. Elle est a-sociale ou, plus exactement, “an-œkuménique”, pour reprendre le langage des géopolitologues, notamment celui de Friedrich Ratzel.

Mer, flux et logbooks

La logique de la Mer, constate Carl Schmitt, qui est une logique anglo-saxonne, transforme tout en flux délocalisés: les flux d'argent, de marchandises ou de désirs (véhiculés par l'audio-visuel). Ces flux, déplore toujours Carl Schmitt, recouvrent les «machines impériales». Il n'y a plus de “Terre”: nous naviguons et nos livres, ceux que nous écrivons, ne sont plus que des “livres de bord” (Logbooks, Logbücher). Le jeune philosophe allemand Friedrich Balke a eu l'heureuse idée de comparer les réflexions de Carl Schmitt à celles de Gilles Deleuze et Félix Guattari, consignées notamment dans leurs deux volumes fondateurs: L'Anti-Oedipe et Mille Plateaux. Balke constate d'évidents parallèles entre les réflexions de l'un et des autres: Deleuze et Guattari, en évoquant ces flux modernes, surtout ceux d'après 1945 et de l'américanisation des mœurs, parlent d'une «effusion d'anti-production dans la production», c'est-à-dire de stabilité coagulante dans les flux multiples voire désordonnés qui agitent le monde. Pour notre Carl Schmitt d'après 1945, l'«anti-production», c'est-à-dire le principe de stabilité et d'ordre, c'est le «concept du politique».

Mais, dans l'effervescence des flux de l'industrialisme ou de la «production» deleuzo-guattarienne, l'Etat a cédé le pas à la société; nous vivons sous une imbrication délétère de l'Etat et de l'économie et nous n'inscrivons plus de “télos” à l'horizon. Il est donc difficile, dans un tel contexte, de manier le «concept du politique», de l'incarner de façon durable dans le réel. Difficulté qui rend impossible un retour à l'Etat pur, au politique pur, du moins tel qu'on le concevait à l'ère étatique, ère qui s'est étendue de Hobbes à l'effondrement du III°Reich, voire à l'échec du gaullisme.

Dé-territorialisations et re-territorialisations

Deleuze et Guattari constatent, eux aussi, que tout retour durable du politique, toute restauration impavide de l'Etat, à la manière du Léviathan de Hobbes ou de l'Etat autarcique fermé de Fichte, est désormais impossible, quand tout est «mer», «flux» ou «production». Et si Schmitt dit que nous naviguons, que nous consignons nos impressions dans des Logbooks, il pourrait s'abandonner au pessimisme du réactionnaire vaincu. Deleuze et Guattari acceptent le principe de la navigation, mais l'interprètent sans pessimisme ni optimisme, comme un éventail de jeux complexes de dé-territorialisations (Ent-Ortungen) et de re-territorialisations (Rück-Ortungen). Ce que le praticien de la politique traduira sans doute par le mot d'ordre suivant: «Il faut re-territorialiser partout où il est possible de re-territorialiser». Mot d'ordre que je serais personnellement tenté de suivre... Mais, en dépit de la tristesse ressentie par Schmitt, l'Etat n'est plus la seule forme de re-territorialisation possible. Il y a mille et une possibilités de micro-re-territorialisations, mille et une possibilités d'injecter de l'anti-production dans le flux ininterrompu et ininterrompable de la «production». Gianfranco Miglio, disciple et ami de Schmitt, éminence grise de la Lega Nord d'Umberto Bossi en Lombardie, parle d'espaces potentiels de territorialisation plus réduits, comme la région (ou la communauté autonome des constitutionalistes espagnols), où une concentration localisée et circonscrite de politisation, peut tenir partiellement en échec des flux trop audacieux, ou guerroyer, à la mode du partisan, contre cette domination tyrannique de la «production». Pour étendre leur espace politique, les régions (ou communautés autonomes) peuvent s'unir en confédérations plus ou moins lâches de régions (ou de communautés autonomes), comme dans les initiatives Alpe-Adria, regroupant plusieurs subdivisions étatiques dans les régions alpines et adriatiques, au-delà des Etats résiduaires qui ne sont plus que des relais pour les «flux» et n'incarnent de ce fait plus le politique, au sens où l'entendait Schmitt.

L'illusion du «prêt-à-territorialiser»

Mais les ersätze de l'Etat, quels qu'ils soient, recèlent un danger, qu'ont clairement perçu Deleuze et Guattari: les sociétés modernes économisées, nous avertissent-ils, offrent à la consommation de leurs citoyens tous les types de territorialités résiduelles ou artificielles, imaginaires ou symboliques, ou elles les restaurent, afin de coder et d'oblitérer à nouveau les personnes détournées provisoirement des “quantités abstraites”. Le système de la production aurait donc trouvé la parade en re-territorialisant sur mesure, et provisoirement, ceux dont la production, toujours provisoirement, n'aurait plus besoin. Il y a donc en permanence le danger d'un «prêt-à-territorialiser» illusoire, dérivatif. Si cette éventualité apparaît nettement chez Deleuze-Guattari, si elle est explicitée avec un vocabulaire inhabituel et parfois surprenant, qui éveille toutefois toujours notre attention, elle était déjà consciente et présente chez Schmitt: celui-ci, en effet, avait perçu cette déviance potentielle, évidente dans un phénomène comme le New Age par exemple. Dans son livre Politische Romantik (1919), il écrivait: «Aucune époque ne peut vivre sans forme, même si elle semble complètement marquée par l'économie. Et si elle ne parvient pas à trouver sa propre forme, elle recourt à mille expédients issus des formes véritables nées en d'autres temps ou chez d'autres peuples, mais pour rejeter immédiatement ces expédients comme inauthentiques». Bref, des re-territorialisations à la carte, à jeter après, comme des kleenex... Par facilité, Schmitt veux, personnellement, la restauration de la “forme catholique”, en bon héritier et disciple du contre-révolutionnaire espagnol Donoso Cortés.

3. La phase du normalisateur:

La fluidité de la société industrielle actuelle, dont se plaignait Schmitt, est devenue une normalité, qui entend conserver ce jeu de dé-normalisation et de re-normalisation en dehors du principe politique et de toute dynamique de territorialisation. Le normalisateur, troisième figure du décideur chez Schmitt, est celui qui doit empêcher la crise qui conduirait à un retour du politique, à une re-territorialisation de trop longue durée ou définitive. Le normalisateur est donc celui qui prévoit et prévient la crise. Vision qui correspond peu ou prou à celle du sociologue Niklas Luhmann qui explique qu'est souverain, aujourd'hui, celui qui est en mesure, non plus de décréter l'état d'exception, mais, au contraire, d'empêcher que ne survienne l'état d'exception! Le normalisateur gèle les processus politiques (d'«anti-production») pour laisser libre cours aux processus économiques (de «production»); il censure les discours qui pourraient conduire à une revalorisation du politique, à la restauration des «machines impériales». Une telle œuvre de rigidification et de censure est le propre de la political correctness, qui structure le «Nouvel Ordre Mondial» (NOM). Nous vivons au sein d'un tel ordre, où s'instaure une quantité d'inversions sémantiques: le NOM est statique, comme l'Etat de Hobbes avait voulu être statique contre le déchaînement des passions dans la guerre civile; mais le retour du politique, espéré par Schmitt, bouleverse des flux divers et multiples, dont la quantité est telle qu'elle ne permet aucune intervention globale ou, pire, absorbe toute intervention et la neutralise. Paradoxalement le partisan de l'Etat, ou de toute autre instance de re-territorialisation, donc d'une forme ou d'une autre de stabilisation, est aujourd'hui un “ébranleur” de flux, un déstabilisateur malgré lui, un déstabilisateur insconscient, surveillé et neutralisé par le normalisateur. Un cercle vicieux à briser? Sommes-nous là pour ça?

Robert Steuckers.

00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, politologie, philosophie, carl schmitt, révolution conservatrice, catholicisme, décisionnisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 25 juillet 2008

Sur Karl Anton Rohan

Note sur le Prince Karl Anton Rohan, catholique, fédéraliste, européiste et national-socialiste

Né le 9 septembre 1898 à Albrechtsberg et décédé le 17 mars 1975 à Salzbourg, le Prince Karl Anton Rohan fut un écrivain et un propagandiste de l'idée européenne. Jeune aristocrate, ce sont les traditions "noires et jaunes" (c'est-à-dire impériales) de la vieille Autriche des familles de la toute haute noblesse qui le fascinent, lui, issu, côté paternel, d'une famille illustre originaire de Bretagne et, côté maternel, de la Maison des Auersperg. Il a grandi à Sichrow dans le Nord-est de la Bohème. Marqué par la guerre de 1914, par les expériences de la révolution bolchevique à l'Est et de l'effondrement de la monarchie pluriethnique, Rohan décide d'œuvrer pour que se comprennent les différentes élites nationales d'Europe, pour qu'elles puissent se rapprocher et faire front commun contre le bolchevisme et le libéralisme.

Après la fondation d'un "Kulturbund" à Vienne en 1922, Rohan s'efforcera, en suivant un conseil de J. Redlich, de prendre des contacts avec la France victorieuse. Après la fondation d'un "comité français" au début de l'année 1923, se constitue à Paris en 1924 une "Fédération des Unions Intellectuelles". Son objectif était de favoriser un rassemblement européen, Grande-Bretagne et Russie comprises sur le plan culturel. Dans chaque pays, la société et les forces de l'esprit devaient se rassembler au-delà des clivages usuels entre nations, classes, races, appartenances politiques et confessionnelles. Sur base de l'autonomie des nations, lesquelles constituaient les piliers porteurs, et sur base des structures étatiques, devant constituer les chapiteaux, des "Etats-Unis d'Europe" devaient émerger, comme grande coupole surplombant la diversité européenne.

Rohan considérait que le catholicisme sous-tendait le grand œcoumène spirituel de l'Europe. Il défendait l'idée d'un "Abendland", d'un "Ponant", qu'il opposait à l'idée de "Paneurope" de son compatriote Richard Coudenhove-Kalergi. Jusqu'en 1934, le Kulturbund de Rohan est resté intact et des filiales ont émergé dans presque toutes les capitales européennes.

Aux colloques annuels impulsés par Rohan (Paris en 1924, Milan en 1925, Vienne en 1926, Heidelberg et Francfort en 1927, Prague en 1928, Barcelone en 1929, Cracovie en 1930, Zurich en 1932 et Budapest en 1934), de 25 à 300 personnes ont pris part. Les nombreuses conférences et allocutions de ces colloques, fournies par les groupes de chaque pays, duraient parfois pendant toute une semaine. Elles ont été organisées en Autriche jusqu'en 1938. Dans ce pays, ces initiatives du Kulturbund recevaient surtout le soutien du Comte P. von Thun-Hohenstein, d'Ignaz Seipel et de Hugo von Hofmannsthal, qui a inauguré le colloque de Vienne en 1926 et l'a présidé. Les principaux représentants français de ce courant étaient Ch. Hayet, Paul Valéry, P. Langevin et Paul Painlevé. En Italie, c'était surtout des représentants universitaires et intellectuels du courant fasciste qui participaient à ces initiatives. Côté allemand, on a surtout remarqué la présence d'Alfred Weber, A. Bergsträsser, L. Curtius, Lilly von Schnitzler, le Comte Hermann von Keyserling, R. von Kühlmann et d'importants industriels comme G. von Schnitzler, R. Bosch, O. Wolff, R. Merton, E. Mayrisch et F. von Mendelssohn.

Rohan peut être considéré comme l'un des principaux représentants catholiques et centre-européens de la "Révolution conservatrice"; il jette les bases de ses idées sur le papier dans une brochure programmatique intitulée Europa et publiée en 1923/24. C'est lui également qui lance la publication Europäische Revue, qu'il a ensuite éditée de 1925 à 1936. Depuis 1923, Rohan était véritablement fasciné par le fascisme italien. A partir de 1933, il va sympathiser avec les nationaux-socialistes allemands, mais sans abandonner l'idée d'une autonomie de l'Autriche et en soulignant la nécessité du rôle dirigeant de cette Autriche dans le Sud-est de l'Europe. A partir de 1935, il deviendra membre de la NSDAP et des SA. En 1938, après l' Anschluß, Rohan prend en charge le département des affaires extérieures dans le gouvernement local national-socialiste autrichien, dirigé par J. Leopold. En 1937, il s'était fait le propagandiste d'une alliance entre un catholicisme rénové et le national-socialisme contre le bolchevisme et le libéralisme, alliance qui devait consacrer ses efforts à éviter une nouvelle guerre mondiale. Beau-fils d'un homme politique hongrois, le Comte A. Apponyi, il travaille intensément à partir de 1934 à organiser une coopération entre l'Autriche, l'Allemagne et la Hongrie.

Après avoir dû fuir devant l'avance de l'armée rouge en 1945, Rohan est emprisonné pendant deux ans par les Américains. Après sa libération, Rohan ne pourra plus jamais participer à des activités publiques, sauf à quelques activités occasionnelles des associations de réfugiés du Pays des Sudètes, qui lui accorderont un prix de littérature en 1974.

L'importance de Rohan réside dans ses efforts, commencés immédiatement avant la première guerre mondiale, pour unir l'Europe sur base de ses Etats nationaux. Très consciemment, Rohan a placé au centre de son idée européenne l'unité des expériences historiques et culturelles de l'Est, du Centre et de l'Ouest de l'Europe. Cette unité se retrouvait également dans l'idée de "Reich", dans la monarchie pluriethnique des Habsbourgs et dans l'universalisme catholique de l'idée d'Occident ("Abendland", que nous traduirions plus volontiers par "Ponant", ndt). Les besoins d'ordre culturel, spirituel, religieux et éthique devaient être respectés et valorisés au-delà de l'économie et de la politique (politicienne). Cet aristocrate, solitaire et original, que fut Rohan, était ancré dans les obligations de son environnement social élitiste et exclusif tout en demeurant parfaitement ouvert aux courants modernes de son époque. En sa personne, Rohan incarnait tout à la fois la vieille Autriche, l'Allemand et l'Européen de souche française.

Dr. Guido MÜLLER.

(entrée parue dans: Caspar von SCHRENCK-NOTZING (Hrsg.), Lexikon des Konservatismus, L. Stocker, Graz, 1996, ISBN 3-7020-0760-1; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, tradition, catholicisme, national-socialisme, européisme, europe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 09 juin 2008

Hommage et entretien avec Gustave Thibon

Hommage à Gustave Thibon

Le philosophe catholique Gustave Thibon est décédé. Dans un éditorial de la presse italienne, nous avons lu ce vibrant hommage (notre correspondant ne nous a malheureusement pas transmis les coordonnées du journal): «L'écrivain et philosophe français Gustave Thibon, un des penseurs chrétiens les plus controversés de la seconde moitié du 20ième siècle, est décédé récemment, âgé de 97 ans, à Saint-Marcel, dans son pays natal de l'Ardèche. Catholique de droite, sympathisant monarchiste mais aussi ami et premier éditeur de la philosophe d'origine juive Simone Weil, Thibon doit sa célébrité à ses aphorismes sur la foi. Certaines de ses brèves maximes font désormais partie du patrimoine catholique: de «Celui qui refuse d'être l'image de Dieu sera son singe pour l'éternité» à «Pour unir les hommes, il ne suffit pas de jeter des ponts, il faut construire des échelles. Celui qui ne monte pas vers Dieu ne pourra rencontrer son frère», en passant par «La vérité est aussi une blessure, quasiment jamais un baume» et «Aime ceux qui te rendent heureux, mais n'aime pas ton bonheur». Thibon était animé par une veine mystique particulière, mais, en même temps, restait attaché à la campagne (il aimait se présenter comme un "écrivain-paysan"). Il a affronté dans une vingtaine de livres les grandes questions de l'existence d'un point de vue chrétien: la présence de Dieu, l'amour, la foi et la grâce, la domination de la technique sur l'homme. Parmi ses ouvrages les plus connus, citons: Le destin de l'homme (1941), L'échelle de Jacob (1942) et Retour au réel (1943). En juillet 1941, Thibon rencontre Simone Weil dans son usine, alors qu'elle avait été chassée de l'université en tant qu'intellectuelle d'origine juive. Elle lui confie le manuscrit d'un de ses livres les plus célèbres, L'ombre et la grâce, que Thibon publiera en 1947, faisant ainsi connaître au monde la jeune philosophe morte de tuberculose en Angleterre en août 1943. Thibon avait été influencé par Pascal et par Péguy, mais aussi par Nietzsche et par Maurras. Dans tous ses livres, il a dénoncé la marginalisation des "exigences de l'esprit" dans la société contemporaine. De concert avec Jean Guitton, il est aujourd'hui considéré comme l'un des phares de la pensée catholique française du 20ième siècle, mais il avait choisi de vivre en retrait, refusant toute charge académique».

C'est bien entendu la dimension paysanne de Thibon, l'influence du vitalisme (qu'il reliait à la doctrine catholique de l'incarnation), de Nietzsche et de Péguy sur sa pensée, qui nous intéresse dans son œuvre. De même que cette proximité entre le paysan monarchiste et Simone Weil, théoricienne de l'enracinement, à la suite de sa lecture attentive de Péguy, chantre des "petites et honnêtes gens", qui font la solidité des peuples. Mieux: l'œuvre de Thibon démarre avec une réflexion approfondie sur l'œuvre de Ludwig Klages, figure cardinale de la "révolution conservatrice" et des premières années du Cercle de Stefan George (les Cosmiques de Munich), un Klages pourtant fort peu suspect de complaisance avec le christianisme. Marc. Eemans, lecteur attentif de Thibon, parce que celui-ci était justement le premier exégète français de Klages, reliait la pensée de ce catholique de l'Ardèche à celle de toutes les formes de catholicisme organique, liées en ultime instance à la mystique médiévale, résurgence d'un paganisme fondamental. Thibon, exégète de Klages, donne le coup d'envoi posthume à Simone Weil, théoricienne audacieuse de l'enracinement. Lier le paganisme de Klages, le catholicisme paysan de Thibon et le plaidoyer pour l'enracinement de Simone Weil permettrait de ruiner définitivement les manichéismes incapacitants et les simplismes binaires qui dominent l'univers médiatique et qui commencent dangereusement à déborder dans le champs scientifique (Robert Steuckers).

Gustave Thibon a accordé à notre collaborateur occasionnel Xavier Cheneseau, sans nul doute l'un de ses tous derniers entretiens. Son décès le rend d'autant plus émouvant.

Entretien avec Gustave Thibon

Vous avez écrit un jour: "Le vrai traditionaliste n'est pas conservateur". Pouvez-vous expliquer ces propos. Est-ce à dire qu'un traditionaliste est révolutionnaire ?

GTh: Le vrai traditionaliste n'est pas conservateur dans ce sens qu'il sait dans la tradition distinguer les éléments caducs des éléments essentiels, qu'il veille sans cesse à ne pas sacrifier l'esprit à la lettre et qu'il s'adapte à son époque, non pour s'y soumettre servilement mais pour en adopter les bienfaits en luttant contre ses déviations et ses abus. Telle fut l'œuvre de la monarchie française au long des siècles. Tout tient dans cette formule de Simone Weil: " La vraie révolution consiste dans le retour à un ordre éternel momentanément perturbé".

Ne pensez-vous pas que la tradition exclut la liberté créatrice ?

GTh: La réponse est la même que la précédente. La tradition favorise la liberté créatrice et ne s'oppose qu'à la liberté destructrice. Traditionalisme ne signifie pas fixisme mais orientation du changement. Ainsi, un corps vivant renouvelle indéfiniment ses cellules, mais reste identique à lui-même à travers ces mutations. Le cancer, au contraire, se caractérise par la libération anarchique des cellules.

Pour vous, la démocratie, le socialisme, le libéralisme sont-ils des systèmes anti-traditionnels ?

GTh: Il faudrait préciser le sens qu'on donne à ces mots. La démocratie s'oppose à la tradition dans la mesure où elle s'appuie uniquement sur la loi abstraite du nombre et des fluctuations de l'opinion. De même, au socialisme en tant que mainmise du pouvoir central sur la liberté des individus, de même, au libéralisme "sauvage", dans la mesure où il ne souffre aucun correctif à la loi de l'offre et de la demande.

Est-il possible d'affirmer aujourd'hui la primauté de l'esprit sur le monde matérialiste ?

GTh: Il faudrait d'abord s'entendre sur le sens qu'on donne aux mots esprit et matière. De toute façon, il y a primauté de l'esprit sur la matière même chez les matérialistes, dans ce sens que c'est l'esprit "lumière" qui modifie la matière et l'aménage en fonction de sa puissance et de ses désirs. Mais, si l'on entend par matérialisme cet usage de l'esprit qui privilégie les conquêtes et les jouissances matérielles au détriment des choses proprement spirituelles (art, philosophie, religion, etc...), il est bien certain que notre époque se fige dans un matérialisme destructeur.

Que signifie pour vous la notion de "culture populaire" ? N'y a-t-il pas une opposition entre ces deux termes ?

GTh: Il n'y a aucune opposition entre ces deux termes. La vraie culture n'est pas l'apanage des "intellectuels". Dans toute civilisation digne de ce nom, elle imprègne toutes les couches de la population par les traditions, les arts, les coutumes, la religion. Et c'est un signe grave de décadence que la disjonction entre l'instruction livresque et la culture populaire.

La notion d'ordre ne s'oppose-t-elle pas à une grande idée de l'homme ?

GTh: Là aussi, tout dépend de ce qu'on appelle l'ordre. Il y a l'ordre social, l'ordre moral, l'ordre divin etc... Et il arrive souvent que ces ordres entrent en conflit dans les faits. Exemple: Antigone représente le désordre par rapport à Créon, ignorant de la loi des Dieux, le Christ devant les Pharisiens attachés à la lettre de la loi. Et la toute première idée de l'homme, sans rien négliger des formes inférieures de l'ordre, s'attache avant tout à l'ordre suprême où comme dit l'Apôtre: "On obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes."

(Propos recueillis par © Xavier Cheneseau).

00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, hommages, catholicisme, pensée catholique, spiritualité, terre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 30 mai 2008

E. Jünger, lecteur de Léon Bloy

Alexander PSCHERA:

Ernst Jünger, lecteur de Léon Bloy

Les sept marins du “renversement copernicien” sont un symbole, qu’Ernst Jünger met en exergue dans la préface des six volumes de ses “Journaux”, intitulés “Strahlungen”. Les notes de ces “Journaux”, rédigées pendant l’hiver 1933/1934 “sur la petite île de Saint-Maurice dans l’Océan Glacial Arctique” signalent, d’après Jünger, que “l’auteur se retire du monde”, retrait caractéristique de l’ère moderne. Le moi moderne est parti à la découverte de lui-même, explique Jünger, conduisant à des observations de plus en plus précises, à une conscience plus forte, à la solitude et à la douleur. Aucun des marins ne survivra à l’hiver arctique. Nous avons énuméré là quelques caractéristiques majeures des “Journaux” de Jünger. Celui-ci rappelle simultanément les pierres angulaires de l’œuvre et de l’univers d’un très grand écrivain français, qu’il a intensément pratiqué entre 1939 et 1945: Léon Bloy.

Léon Henri Marie Bloy est né le 11 juillet 1846 à Périgueux. Il est mort le 3 novembre 1917 à Bourg-la-Reine. Il se qualifiait lui-même de “Pèlerin de l’Absolu”. Converti au catholicisme sous l’impulsion de Barbey d’Aurevilly en 1869, il devient journaliste, critique littéraire et écrivain et va mener un combat constant et vital contre la modernité sécularisée, contre la bêtise, l’hypocrisie et le relativisme, contre l’indifférence que génère un ordre matérialiste. Bloy remet radicalement en question tout ce qui fait les assises de l’individu, de la société et de l’Etat, ce qui le conduit, bien évidemment, à la marginalisation dans une société à laquelle il s’oppose entièrement.

Pour Bloy, Dieu n’était pas mort, il s’était “retiré”

Conséquences de la radicalité de ses propos, de son œuvre et de sa langue furent la pauvreté extrême, l’isolement, le mépris et la haine. Sa langue surtout car Bloy est un polémiste virulent, à côté de beaucoup d’autres. Son Journal, qui compte plusieurs volumes, couvre les années de 1892 à 1917; sa correspondance est prolixe et bigarrée; ses nombreux essais, dont “Sueur de sang” (1893), “Exégèses des lieux communs” (1902), “Le sang du pauvre” (1909), “Jeanne d’Arc et l’Allemagne” (1915) et surtout ses deux romans, “Le désespéré” (1887) et “La femme pauvre” (1897) forment, tous ensemble, une œuvre vouée à la transgression, que l’on ne peut évaluer selon les critères conventionnels. La pensée et la langue, la connaissance et l’intuition, l’amour et la haine, l’élévation et la déchéance constituent, dans les œuvres de Bloy, une unité indissoluble. Il enfonce ainsi un pieu fait d’absolu dans le corps en voie de putréfaction de la civilisation occidentale. Ainsi, Bloy se pose, à côté de Nietzsche, auquel il ressemble physiquement, comme l’un de ces hommes qui secouent et ébranlent fondamentalement la modernité.

L’impact de Bloy ne peut toutefois se comparer à celui de Nietzsche. Il y a une raison à cela. Tandis que Nietzsche dit: “Dieu est mort”, Bloy affirme “Dieu se retire”. Nietzsche en appelle à un homme nouveau qui se dressera contre Dieu; Bloy réclame la rénovation de l’homme ancien dans une communauté radicale avec Dieu. Nous nous situons ici véritablement —disons le simplement pour amorcer le débat— à la croisée des chemins de la modernité. Aux limites d’une époque, dans le maëlström, une rénovation s’annonce en effet, qu’et Nietzsche et Bloy perçoivent, mais ils en tirent des prophéties fondamentalement différentes. Chez Nietzsche, ce qui atteint son sommet, c’est la libération de l’homme par lui-même, qui se dégage ainsi des ordonnancements du monde occidental, démarche qui correspond à pousser les Lumières jusqu’au bout; chez Bloy, au contraire, nous trouvons l’opposition la plus radicale aux Lumières, assortie d’une définition eschatologique de l’existence humaine. Nietzsche a fait école, parce que sa pensée restait toujours liée aux Lumières, même par le biais d’une dialectique négative. Pour paraphraser une formule de Jünger: Nietzsche présente le côté face de la médaille, celle que façonne la conscience.

Bloy a été banni, côté pile. Il est demeuré jusqu’à aujourd’hui un auteur ésotérique. Ses textes, nous rappelle Jünger, sont “hiéroglyphiques”. Ils sont “des œuvres, pour lesquelles, nous lecteurs, ne sommes mûrs qu’aujourd’hui seulement”. “Elles ressemblent à des banderoles, dont les inscriptions dévoilent l’apparence d’un monde de feu”. Mais malgré leurs différences Nietzsche et Bloy constituent, comme Charybde et Scylla, la porte qui donne accès au 20ième siècle. Impossible de se décider pour l’un ou pour l’autre: nous devons voguer entre les deux, comme l’histoire nous l’a montré. Bloy et Nietzsche sont les véritables Dioscures du maëlström. Peu d’observateurs et d’analystes les ont perçus tels. Et,dans ce petit nombre, on compte le catholique Carl Schmitt et le protestant Ernst Jünger.

Si nous posons cette polarité Nietzsche/Bloy, nous considérons derechef que l’importance de Bloy dépasse largement celle d’un “rénovateur du catholicisme”, posture à laquelle on le réduit trop souvent. Dans sa préface à ses propres “Strahlungen” ainsi que dans bon nombre de notices de ses “Journaux”, Ernst Jünger cite Bloy très souvent en même temps que la Bible. Car il a lu Bloy et la Bible en parallèle, comme le montrent, par exemple, les notices des 2 et 4 octobre 1942 et du 20 avril 1943. C’est à partir de Bloy que Jünger part explorer “le Livre d’entre les Livres”, ce “manuel de tous les savoirs, qui a accompagné d’innombrables hommes dans ce monde de terreurs”, comme il nous l’écrit dans la préface des “Strahlungen”. Bloy a donné à Jünger des “suggestions méthodologiques” pour cette nouvelle théologie, qui doit advenir, pour une “exégèse au sens du 20ième siècle”.

Mais Jünger place également Bloy dans la catégorie des “augures des profondeurs du maëlström”, parmi lesquels il compte aussi Poe, Melville, Hölderlin, Tocqueville, Dostoïevski, Burckhardt, Nietzsche, Rimbaud, Conrad et Kierkegaard. Tous ces auteurs, Jünger les appelle aussi des “séismographes”, dans la mesure où ils sont des écrivains qui connaissent “l’autre face”, qui sentent arriver l’ère des titans et les catastrophes à venir ou qui les saisissent par la force de l’esprit. Dans “Le Mur du Temps”, Jünger nous rappelle que ces hommes énoncent clairement leur vision du temps, de l’histoire et du destin. Trop souvent, dit Jünger, ces “augures” s’effondrent, à la suite de l’audace qu’ils ont montrée; ce fut surtout le cas de Nietzsche, “qu’il est de bon ton de lapider aujourd’hui”; ensuite ce fut aussi celui de Hamann qui, souvent, “ne se comprenait plus lui-même”. On peut deviner que Jünger, à son tour, se comptait parmi les représentants de cette tradition: “Après le séisme, on s’en prend aux séismographes” —modèle explicatif qui peut parfaitement valoir pour la réception de l’œuvre de Jünger lui-même.