Francesca DESSI:

L’or noir, bonheur et malheur du Nigeria

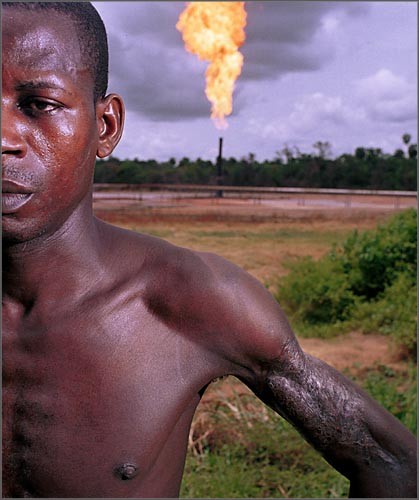

Le conseil des ministres du Nigeria a remis de l’ordre dans l’organisation du gouvernement et de ses structures, en créant six ministères et, plus particulièrement, un département ministériel qui s’occupera du développement économique du Delta du Niger, le coeur pétrolifère du pays. Ce remaniement prévoit la constitution de pas moins de 42 ministères et, surtout, la scission du ministère de l’énergie en deux branches distinctes: l’une pour le pétrole, l’autre pour les autres formes d’énergie. Ces modifications structurelles font partie d’un plan de réaménagement de l’Etat voulu par le président Oumarou Yar’Adoua pour “garantir une plus grande flexibilité et une réelle efficacité politique”. Le président avait en effet affirmé plus d’une fois que la normalisation et le développement économique du Delta étaient des priorités pour le gouvernement. Une déclaration qui est bel et bien en contradiction avec la triste réalité de la région, marquée par un taux élevé de chômage et une extrême pauvreté. Il y a déjà des années, en effet, que la communauté du Delta dénonce la corruption qui règne dans les administrations nigerianes et l’exploitation qu’imposent les grandes puissances qui ont dépouillé la région de ses propres ressources, sans offrir aucun bien-être en échange.

En réponse à ce remaniement politique général, le “Mouvement pour l’émancipation du Delta” a accueilli avec “précoccupation” l’annonce, par le gouvernement nigerian, de constituer un ministère du Delta du Niger. C’est ce qu’affirme Jomo Gbomo, porte-paroles de l’organisation, dans un message envoyé par voie électronique aux principaux organes d’information.

Dans le document, nous pouvons lire que “la population de la région devrait recevoir cette dernière friandise avec préoccupation et ne pas accepter que les cinq prochaines décennies seront une nouvelle fois des années sombres de famine et de malnutrition, dues à un gouvernement qui gèrera à sa guise nos émotions, car ce n’est pas la première fois que l’on nous sert des “mets” soi-disant si appétissants: c’est ainsi depuis la fin des années 50”.

“Créer un ministère”, ajoute Gbomo, “n’équivaut pas à la venue du Messie tant attendu. Le Nigeria a créé quantité de ministères au cours de ces quarante dernières années et aucun d’entre eux n’a eu un impact positif sur la population. Ce sera une voie de plus pour la corruption et les favoritismes politiciens”. En effet, la situation pourra difficilement changer. Il y a effectivement trop d’intérêts qui tournent autour de l’Etat nigerian, premier producteur de pétrole du continent africain et septième exportateur mondial. Le Nigeria est l’une des régions du monde les plus riches en hydrocarbures, avec des réserves de pétrole équivalant à 32 milliards de barils; il est aussi le cinquième fournisseur de brut pour les Etats-Unis. Au fil des années, l’or noir du Nigeria a éveillé l’intérêt de plus d’une grande puissance.

Après avoir été courtisé par la Chine, l’Inde, le Brésil, la Russie, l’Europe et les Etats-Unis, l’Iran, à son tour, a commencé, ces derniers mois, à s’intéresser au pétrole nigerian. L’Iran a noué des rapports bilatéraux avec le Nigeria, promettant une coopération commerciale, politique et nucléaire.

Un accord a ainsi été signé début septembre à Abouja durant les rencontres de la Commission irano-nigeriane. Cet accord prévoit de fait le cession au Nigeria de technologies nucléaires à usage civil pour la production d’électricité, sans aucune implication militaire. Malgré cela, la nouvelle “amitié” entre le gouvernement d’Abouja et Téhéran, a provoqué un état d’alerte à la Maison Blanche et sur le Vieux Continent. Les Etats-Unis ne veulent pas que le Nigeria tombe dans les bras d’Ahmadinedjad. Mais il n’y a pas que cela. Washington ne peut pas se permettre de perdre l’exclusivité de ses rapports pétroliers avec les Nigerians, sous peine de dépendre exclusivement du Moyen Orient pour ses besoins énergétiques.

Les Etats-Unis avaient en effet prévu d’importer, d’ici la fin de la prochaine décennie, 25% de ses besoins en pétrole des gisements du Golfe de Guinée. Un projet où le Nigeria a évidemment un rôle important à jouer, étant le premier exportateur de brut de l’Afrique sub-saharienne. En échange, l’administration américaine a promis de fournir armes et formations à l’armée nigeriane, afin qu’elle puisse combattre les guerilleros du Delta du Niger, qui réclament le partage des revenus du pétrole pour améliorer les confitions de vie de la population. Le Nigeria, il est vrai, ne peut se permettre d’enfreindre les règles frauduleuses imposées à l’échelle internationale.

La région, où se situe le Nigeria, est en mesure de produire un peu plus du sixième de ses propres besoins en électricité. Le pays ne possède pas de raffineries pour pouvoir traiter le pétrole et a un besoin urgent d’électricité pour développer ses propres secteurs industriels, qui ont été ruinés, exactement comme son agriculture. Et comme l’assistance promise par les pays occidentaux se limite à de simples paroles, le Nigeria est bien obligé d’accepter toutes les offres, quelles que soient leurs provenances, en dépit qu’elles ne soient nullement désintéressées. C’est là une faiblesse patente du pays. Les Etats-Unis et l’Europe en sont inquiets parce que le Nigeria ne fait pas la distinction entre “bons” et “méchants” partenaires potentiels sur l’échiquier international. Une preuve? Le nouvel accord commercial, pour un montant de deux milliards et demi de dollars, qui vient d’être signé, début septembre, entre Gazprom et la Compagnie Pétrolière Nationale du Nigeria. Après quasiment dix-huit ans d’absence, Moscou revient en Afrique, tente de reprendre pied sur le continent en signant toute une série d’accords pour des fournitures énergétiques et militaires avec le Maroc, la Libye et l’Algérie.

Les Etats-Unis sont donc contraints de se préoccuper de l’expansionisme économique russe, tandis que l’Europe sait qu’elle dépend de Moscou pour son énergie. Le récent projet de Gazprom de construire un gazoduc partant du Delta du Niger pour arriver à la Méditerranée, en traversant le Sahara, évincera en quelque sorte le Vieux Continent, car, normalement, c’est l’Europe qui, de fait, devrait avoir un lien privilégié avec l’Afrique via la Méditerranée.

Le Nigeria apparaît dès lors comme un partenaire fondamental sur l’échiquier géopolitique et géo-économique. Le pétrole peut tout à la fois faire son bonheur et faire son malheur. Parce que le Nigeria est un pays pauvre et faible sur le plan politique, dont les ressources sont exploitées et emportées sans scrupules par de tierces puissances, aves lesquelles s’acoquinent une minorité locale corrompue. En fin de compte, la population du Nigeria est condamnée à la misère la plus absolue.

Francesca DESSI.

(article paru dans le quotidien romain “Rinascita”, 12 septembre 2008 – trad. franç. : Robert Steuckers).

Pétrole, une guerre d’un siècle : L’ordre mondial anglo-américain

Pétrole, une guerre d’un siècle : L’ordre mondial anglo-américain

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg