Die Energiewende als Weg in eine friedliche Zukunft? Zu Daniele Gansers Buch «Europa im Erdölrausch. Die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit»

von Tobias Salander, Historiker

Ex: http://www.zeitfragen.ch/

Wie hängen Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, nationale Unabhängigkeit, Ernährungs-Souveränität, Energiesicherheit, der Wahrheit verpflichtete Geschichtsschreibung und die Frage von Krieg und Frieden zusammen? Gibt es Frieden ohne den demokratischen Rechtsstaat? Den demokratischen Rechtsstaat ohne Ernährungs-Souveränität? Ernährungs-Souveränität ohne Energiesicherheit? Energiesicherheit ohne Frieden? Oder andersherum: soziale Gerechtigkeit ohne nationale Unabhängigkeit? Nationale Unabhängigkeit ohne Energiesicherheit? Energiesicherheit ohne den demokratischen Rechtsstaat? Den demokratischen Rechtsstaat ohne Frieden? Frieden ohne eine der Wahrheit verpflichtete Geschichtsschreibung? Die einzelnen Elemente liessen sich auch in anderen Kausalketten verknüpfen, die Elemente auch erweitern durch die Begriffe Humanitäres Völkerrecht, Menschenrechte, aufrechter Gang, Zivilcourage usw. – kurz und gut durch das Insgesamt der Uno-Charta als wegweisenden Dokuments für eine bessere, humanere Welt und als Kontrapunkt zu Krieg, Hass, Zerstörung, wie sie die Welt im Zweiten Weltkrieg gesehen hatte und daraus den Schluss zog: Nie wieder!

All die oben aufgeworfenen Fragen und Ansätze zu deren Beantwortung finden sich in dem neuen Buch eines Schweizer Historikers, der schon durch frühere Forschungen aufgefallen war – und zwar auf Grund seiner Unerschrockenheit, absoluten Wahrheitsliebe und Unbestechlichkeit, die ihm so manches berufliche Ungemach und scharfe persönliche Anfeindungen eintrugen – ein Vorgang, der einen Forscher, der auf dem Boden des Humanitären Völkerrechts und der direktdemokratischen Tradition der Schweiz steht, ohne zu wanken, nur adeln kann – zeigt es doch, dass die Arbeit ins Schwarze trifft, kriminelle Energien elitärer Oligarchien aufdeckt und deswegen breit diskutiert gehört.

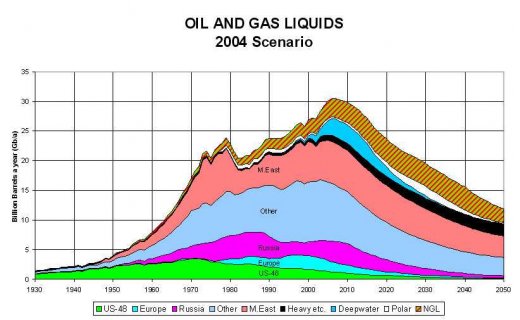

Dr. Daniele Ganser, Historiker und Gründer des SIPER, des Swiss Institute for Peace and Energy Studies, trägt in seinem minutiös recherchierten Werk «Europa im Erdölrausch. Die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit» Daten und Fakten zusammen, die auf folgende Schlussfolgerung hinauslaufen: Angesichts des 2006 erreichten weltweiten Peak Oil, des Fördermaximums von Erdöl, und des seitherigen Rückgangs der Förderrate bleibt der Weltbevölkerung nur ein Ausweg: zu 100% auf erneuerbare Energien zu setzen und die mit der Energiesicherheit der einzelnen Länder verbundenen Konflikte im Dialog zu lösen. Die Alternativen, die niemand wollen kann, wären Krieg, Gewalt oder Terror, also die altbekannten Mittel der Machtpolitik, welche die Würde des Menschen, die Souveränität der Nationalstaaten und das friedliche Zusammenleben der Völker mit Füssen treten.

Vorbei sind die Zeiten, als Forscher, die auf die Begrenztheit fossiler Energieträger verwiesen, nicht ernst genommen wurden. Die Tatsache, dass das konventionelle Erdöl, das heisst jenes Öl, welches einfach zu fördern ist, 2006 weltweit seinen Peak erreicht hat, ist heute Grundlage der Analysen des Internationalen Währungsfonds (IWF), aber auch der Internationalen Energieagentur (IEA) mit Sitz in Paris. Bemerkenswert, dass die IEA, 1974 als Gegenstück zur OPEC und im Dienste der OECD gegründet, seinerzeit lange daran zweifelte und in ihrem jährlich publizierten Standardwerk World Energy Outlook (WEO) die mögliche Förderquote zwar jährlich nach unten korrigieren musste, dann aber mit dem Jahrbuch 2010 den Peak Oil ebenfalls auf 2006 datierte.

Was Ganser mit seinem Buch gelingt und es für die Schule ab Oberstufe qualifiziert, ist sein polyperspektivischer Ansatz: Statt dass er selber Wertungen vornimmt, ausser dort, wo die Sachlage absolut eindeutig ist, lässt er immer die Sicht der Betroffenen und der Akteure zu Wort kommen – Aussagen, die in ihrer Klarheit, ja zum Teil Unverfrorenheit zum eigenen Nach- und Weiterdenken veranlassen. Oder um sein Anliegen mit dem von ihm zitierten Friedrich Nietzsche zu formulieren: «Es gibt nur ein perspektivisches Sehen, nur ein perspektivisches Erkennen. […] Je mehr Affekte wir über eine Sache zu Wort kommen lassen, je mehr Augen, verschiedene Augen wir uns für dieselbe Sache einzusetzen wissen, um so vollständiger wird unser ‹Begriff› dieser Sache, unsere ‹Objektivität› sein.» (Ganser S. 320. Zitat aus: Schönherr-Mann, Hans-Martin: «Friedrich Nietzsche». Paderborn 2008, S. 38)

George W. Bush: «Die USA sind erdölsüchtig»

Was 1859 in Titusville, Pennsylvania, begann und einen unglaublichen Wohlstand für viele Menschen mit sich brachte, vor allem natürlich in der ersten Welt, die Förderung von Erdöl, hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg zu einem wahren Erdölrausch mit allen Begleitumständen eines Suchtverhaltens entwickelt. Wurden 1945 weltweit 6 Millionen Fass (à 159 Liter) pro Tag verbraucht, sind wir 2012 bei der schwer vorstellbaren Zahl von 88 Millionen Fass angelangt, einer Menge, die 44 Supertanker täglich über die Weltmeere transportieren!

Die grössten Süchtigen sind die USA mit 20 Millionen Fass täglichen Verbrauchs, dann China mit 9 Millionen Fass. Weniger im Vordergrund der Medien, aber um so zentraler für uns Europäer: Europa liegt immer noch weit vor China mit 15 Millionen Fass pro Tag.

Diese Zahlen und die Tatsache, dass die USA ihren Peak Oil schon 1970 hatten, China 1994, Grossbritannien und Norwegen im Jahre 2000, machen verständlich, dass heute eine scharfe Konkurrenz in Energiefragen zwischen China, den USA und, wenn auch verdeckter, Europa besteht. Wie sagte es im April 2006 George W. Bush in seiner State-of-the-Union-Botschaft? «Die USA sind erdölsüchtig. Und dieses Erdöl muss oft aus instabilen Regionen der Welt importiert werden.» Und der nun wiedergewählte Barak Obama gemäss «Neuer Zürcher Zeitung» vom 5. August 2008: «Unsere Sucht nach Öl zu durchbrechen ist eine der grössten Herausforderungen, der unsere Generation je gegenüberstehen wird.»

Weitere Kriege um Öl – oder friedliche Energiewende?

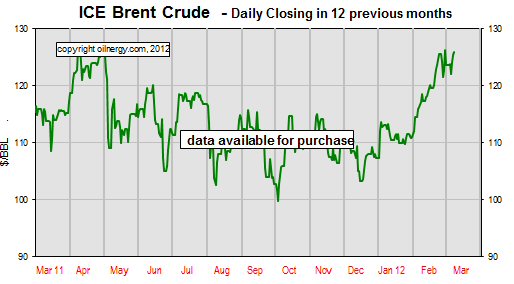

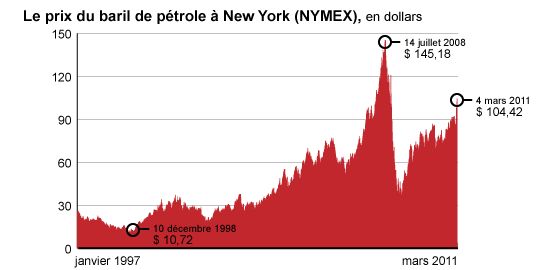

Kostete ein Fass Öl von 1950 bis 1960 konstant 2 Dollar, waren es 1999 schon 10 Dollar, 2008 dann aber die bis dato unvorstellbare Summe von 148 Dollar! Wenn auch heute der Preis wieder etwas gesunken ist, verharrt er weiterhin auf einem hohen Niveau, was gängigen Preisentwicklungsmodellen widerspricht und erstmalig in der Geschichte der Erdölförderung vorkommt. So musste die IEA 2008 die ernste Warnung publizieren, dass die Produktion vielerorts rückläufig sei, und dies bei steigender globaler Nachfrage: ein ungelöstes Problem!

Auf Grund dieser eindeutigen Faktenlage und in Kenntnis des dunklen Stromes der Menschheitsgeschichte, einer Geschichte, die einerseits zwar so reich an prohumanen Abläufen, Persönlichkeiten und Gemeinschaften ist – es seien nur die Arbeiten über die Genossenschaften von Elinor Ostrom und das Uno-Jahr der Genossenschaften 2012 in Erinnerung gerufen, ganz zu schweigen vom genossenschaftlichen Aufbau des Friedensmodells Schweiz –, andererseits aber auch menschliche Niedertracht aufweist, ein defizitäres Verhältnis des Menschen gegenüber der menschlichen Natur, gipfelnd in der Gier nach Geld, Macht und sexueller Perversion: Eingedenk dieses Hintergrundes stellt Daniele Ganser die These auf und belegt sie auch mit ungezählten Dokumenten, die These, dass die USA und die europäischen Länder heute, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, Kriege führen, um Erdöl zu erbeuten – und mitnichten aus humanitären Gründen.

Oder wie kamen die drittgrössten Erdölreserven wieder in die Hand der westlichen Konzerne? Stichwort Irak-Krieg 2003. Wie kam die grösste Ölreserve Afrikas wieder an die Nachkommen der 7 Schwestern, der grossen westlichen Erdöl-Konzerne wie jene aus dem Hause Rockefeller und Rothschild? Stichwort Libyen-Krieg 2011. Und wird Syrien in einen Krieg um Gas getrieben?

Ganser gibt zu bedenken, dass wir im Westen dies gerne verdrängen würden, dass für Erdöl getötet werde. Seine sauber dokumentierten Belege machen aber künftig eine Verdrängung unmöglich. Und genau das ist das Anliegen des Autors: Einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, denn ohne den sei die Energiewende nicht möglich, und schon gar nicht mit den alten barbarischen Methoden des Krieges und der Gewalt. Die vier nicht erneuerbaren Energiequellen: Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran, seien durch die 6 erneuerbaren, nämlich Sonne, Wasser, Wind, Biomasse, Biogas, Erdwärme, zu ersetzen. Gemäss WWF Schweiz sei eine hundertprozentige Energiewende bis zum Jahr 2050 machbar.

Unser Zeitalter ist lediglich ein fossiles Intermezzo

Nach einem Blick in die Geologie und die Geschichte der letzten 2000 Jahre, die sich packend liest, da leicht verständlich geschrieben, und sich für Schüler ab der Oberstufe bestens eignet, bilanziert Ganser: Heute leben wir in einem fossilen Energierausch und haben vergessen, dass die Energie einst knapp und sehr teuer war! In den letzten 200 Jahren hat Europa fossile Energieträger verbraucht, die endlich sind – die Schattenseiten aber wurden ausgeblendet!

Unser Zeitalter sei historisch gesehen lediglich ein «fossiles Intermezzo», das allerdings vielen Menschen eine Mobilität gebracht habe, die im Mittelalter nicht einmal Königen möglich war!

Nebst der Beschreibung der Entstehung der grossen integrierten Konzerne wie Standard Oil, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Total und Eni, in einer späteren Phase dann auch der staatlichen Konzerne der OPEC-Staaten wie Saudi-Aramco usw. leistet Ganser aber auch eine Arbeit, die schon lange erwartet wurde: Integriert in die Geschichte des «schwarzen Goldes» ist eine Schweizer Geschichte, die eine wohltuende sachliche Darlegung der geostrategischen Lage der Eidgenossenschaft beinhaltet, insbesondere auch während der beiden grossen Kriege des 20. Jahrhunderts.

Erpressungsmittel Kohle und Öl – eine implizite Widerlegung von Bergier

Da wird glasklar dargestellt, dass sowohl in der grössten Katastrophe der bisherigen Menschheitsgeschichte, dem Zweiten Weltkrieg als auch dem Morden des Ersten Weltkrieges, die Schweiz sich im Würgegriff der kriegsführenden Mächte befand und schon früh von den Briten und den Franzosen erpresst wurde, später auch von den USA, aber auch von den Nationalsozialisten. Alle Kriegsparteien wähnten, die kleine, neutrale Schweiz könne zur Sicherheitslücke werden und ihre mühsam importierten Produkte dem Feinde weiterreichen. Dass die wirtschaftliche Souveränität der Schweiz im Ersten Weltkrieg verlorenging, weil die Briten und die Franzosen den Handel nach ihrem Gusto diktierten, liest man als Schweizer Bürger nicht gerne – vor allem auch im Hinblick auf die heutige Situation, umringt von einer krisengeschüttelten EU und als Nachbar eines Deutschlands, welches unverschämte Töne anschlägt und eine Machtpose einnimmt, die an ungute Zeiten erinnert. Die doppelte Würgeschlinge im Zweiten Weltkrieg, die rigorosen kriegswirtschaftlichen Sparmassnahmen, die dunklen und kalten Wohnungen, die Macht von König Kohle, damals noch weniger vom «schwarzen Gold» – all die Ausführungen Gansers lassen eine Rekonstruktion der Ereignisse zu, die ein Bergier-Bericht verunmöglichte, ja in seiner ideologischen Zielrichtung gar bekämpfte. Ohne den Namen Bergier überhaupt nur in den Mund zu nehmen – ein nachahmenswertes Vorgehen, ist doch für das geheimdienstliche Bergier-Machwerk das Papier zu schade, auf dem es gedruckt wurde –, wirkt die sachliche Darstellung Gansers als Antidot, als Gegengift, welches die Köpfe klärt, die Sinne entwirrt und klar herausstreicht: ohne zähe Verhandlungen wären die Schweizer erfroren oder verhungert. Und: Was bereits Autoren wie Charles Higham («Trading with the Ennemy»), Herbert Reginbogin («Hitler, der Westen und die Schweiz»), Alberto Codevilla («Eidgenossenschaft in Bedrängnis») und andere klarstellten (vergleiche auch Zeit-Fragen Nr. 33 vom 20. August 2012): Ohne die Lieferung von Erdöl und seinen Derivaten wie Antiklopfmittel und anderen hätte Mussolini seine Äthiopien-Aggression nach einer Woche abbrechen müssen, wären Hitlers Panzerarmeen mit ihrer Blitzkriegstaktik aus Mangel an Treibstoff schon lange zum Stehen gekommen. Aber man lieferte so lange, wie man Hitler brauchte, um Stalin auszubluten, und als dann Rommel gegen Baku vorstossen sollte, da gingen die Treibstoffreserven plötzlich zur Neige, da die britische Flotte im Mittelmeer die deutschen Tankschiffe versenkte.

Der Zweite Weltkrieg aus der Perspektive des Erdöls – ein anderer Krieg als der, den man in den bisherigen Geschichtsbüchern antrifft.

Öl und der Schuss von Sarajevo, Öl und Pearl Harbor

Hatte nach dem Ersten Weltkrieg der britische Lord Curzon festgehalten: «Die alliierte Sache ist auf einer Woge von Öl zum Sieg geschwommen», so liess Stalin am Ende des Zweiten Weltkrieges in einem Toast gegenüber Churchill die US-Ölindustrie hochleben und sagte: «Dies ist ein Krieg der Motoren und der Oktanzahl.» Auf der anderen Seite hatte Hitler schon früh konstatiert: «Um zu kämpfen, brauchen wir Erdöl für unsere Maschinen.» Und: «Wenn wir das Öl bei Baku nicht kriegen, ist der Krieg verloren.»

Ganser hält fest, dass nicht nur für den Ersten, sondern auch für den Zweiten Weltkrieg die Rolle des Öls stark unterschätzt werde: Mit den USA kämpfen hiess, genügend Erdöl zu haben – und zu gewinnen.

Ganser geht unter Beizug der Quellen und Darstellungen ganz nahe an diverse Ereignisse heran, die in den Schulgeschichtsbüchern tunlichst umschifft werden:

Natürlich fiel in Sarajevo der weltberühmte Schuss – dass aber gerade Serbien das einzige Glied in einer Kette war, bei welchem die Briten die deutschen Bestrebungen, das Öl aus dem Irak via die Berlin–Bagdad-Bahn zu transportieren, noch unterbinden konnten, um ihre Weltmachtstellung, die Beherrschung der Ölrouten mit ihrer Flotte, zu sichern, wird plausibel dargestellt – und lässt weitergehende Schlüsse zu …

Was Pearl Harbor betrifft, lässt Ganser den 1942 bis 1946 in der US-Marine tätigen Robert Stinnett zu Wort kommen: Danach hat Roosevelt Japan mit dem Ölembargo bewusst provoziert, um die USA als Opfer einer Aggression in den Krieg führen zu können. Der Präsident «war gezwungen, zu um- und abwegigen, auch zu unsauberen Mitteln zu greifen, um ein isolationistisch gesonnenes Amerika zur Beteiligung an einem Kampf für die Freiheit zu überreden». Stinnetts Buch sei die fundierteste und umfassendste Untersuchung zu Pearl Harbor.

Einbezug von Öl taucht so manches Ereignis in ein anderes Licht …

Die Fülle des Buches von Ganser kann hier nicht andeutungsweise gewürdigt werden. Es seien hier aber weitere Kostbarkeiten aus seinem Werk in Form von Kapiteltiteln genannt:

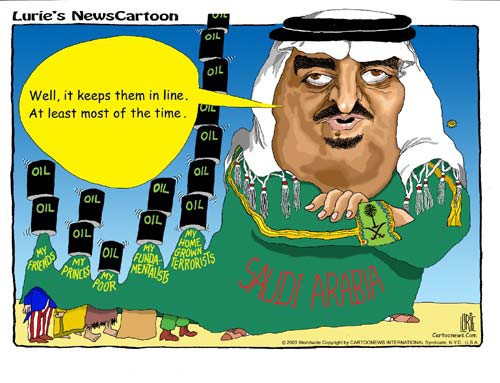

«Der Aufstieg von Saudi-Arabien und Saudi Aramco», «Der Sturz der iranischen Regierung durch die USA 1953», «Die Suezkrise und die Angst vor Lieferunterbrüchen», «Der Bau von Pipelines in den USA und Europa», «Der italienische Erdölkonzern ENI und der Tod von Enrico Mattei», «Der Bau der Zentraleuropäischen Pipeline CEL über die Alpen», «Der Bau der Transalpinen Pipeline TAL durch Österreich», «Die Macht der Kartelle», «Die sieben Schwestern und das Kartell von Achnacarry», «Die Milliardengewinne der Erdölkonzerne», «Die Gründung der OPEC 1960», «Die erste Erdölkrise 1973» usw., usw.

Und so geht es weiter zum Club of Rome, zur zweiten Erdölkrise, den Golf-Kriegen, 9/11 und den jüngsten Kriegen bis zum Libyen-Krieg. Ältere Semester erleben bei der Lektüre dieser Kapitel das eine oder andere Déjà-vu, sind vielleicht einmal mehr erschüttert ob der kriminellen Energie der Akteure des Westens, während jüngere Leser, die zur Zeit von 9/11 noch im Kindergartenalter standen, sich ein Bild machen können über die Zeit, die ihre Kindheit und Jugend geprägt hat, ohne dass sie dies bisher, altersbedingt, hatten durchschauen können.

Ölkrise von 1973: US-Inszenierung vor dem Hintergrund des US-Peak-Oil

Aus der Fülle der Einsichten, die man Gansers Buch entnehmen kann, hier kurz einige Stichworte zur Erdölkrise von 1973. Worum ging es dabei noch einmal? Um Ölknappheit? Von wegen. Es war eine Preiskrise, keine Mengenkrise. Und im Hintergrund stand, so die These Gansers, die vorausgegangene Dollarkrise. Und hinter dieser Peak Oil in den USA.

Aber der Reihe nach: Als Folge des teuren Vietnam-Krieges waren mehr Dollars im Umlauf, als Gold im Keller der FED, der privaten US-Notenbank, lagerte. Viele Notenbanken verlangten deshalb Gold für ihre Dollars. Als Frankreich 1969 seine Dollarreserven in Gold einlösen will, sehen sich die USA nicht in der Lage dazu! Denn die Goldreserven der USA deckten nur noch ¼ der US-Auslandschulden. Es war also nicht das Öl knapp, sondern das Gold zur Deckung der Dollars, mit denen man Öl kaufen wollte. In dieser Situation riet Henry Kissinger – seit 1969 nationaler Sicherheitsberater, ab 1973 Aussenminister – mit anderen, Nixon solle die Golddeckung des Dollars aufheben. Und am 15. August 1971 verkündete Nixon die Aufhebung der Golddeckung des Dollars im TV und löste damit das aus, was als «Nixon-Schock» in die Geschichte einging. Europa zeigte sich verstimmt, die Erdölexporteure erhielten nun weniger für ihr Öl, für die USA hingegen hatte dieser Schritt grosse Vorteile: Bis heute kann die FED aus dem Nichts Dollars drucken und gegen Öl eintauschen!

Ben Bernanke, Chairman des FED, brachte es später auf den Punkt: «Die US-Regierung hat eine Technologie, genannt Druckpresse (bzw. heute ihre elektronische Version), die es ihr erlaubt, so viele Dollars zu drucken, wie sie will, und das praktisch gratis.»

Oder mit den Worten von Professor Walter Wittmann, Uni Freiburg, 2008: «Die US-Notenbank FED produziert, wenn nötig, Dollarscheine wie die Firma Hakle Klopapier.»

Kissinger und Bilderberger wollten höheren Ölpreis

Mögen diese Abläufe durchaus nicht unbekannt sein, so geht Ganser einen Schritt weiter in der Aufdeckung der Hintergründe, er zieht quasi einen weiteren Vorhang, der die wahren Fakten verbirgt: Hinter der Auflösung der Golddeckung von 1971 stehe die einbrechende Erdölproduktion in den USA von 1970. Das heisst, die USA mussten nun mehr Öl importieren, und dies ist nun mal viel billiger ohne Golddeckung, da man so die Dollarmenge einfach ausweiten kann.

In der weiteren Darlegung der 1973er Hintergründe folgt Ganser einem Rat von Scheich Ahmad Zaki Yamani, seines Zeichens von 1962 bis 1986 Erdölminister von Saudi-Arabien, vom US-Magazin Time zum Mann des Jahres 1973 gewählt und auch als «Stratege der Ölwaffe» tituliert. Ebendieser Yamani empfiehlt nun das Buch des US-Journalisten William Engdahl, «Mit der Ölwaffe zur Weltmacht», als einzige zutreffende Darstellung der Ölpreisentwicklung von 1973.

Demzufolge habe vom 11. bis 13. Mai 1973, vor der Krise, in Schweden ein Treffen der Bilderberger stattgefunden, der Hintergrundsgruppe, die sich 1954 zum ersten Mal im Hotel Bilderberg in Holland traf.

Am Treffen von 1973 hätten Henry Kissinger, Lord Greenhill von BP, David Rockefeller von der Chase Manhattan Bank, George Ball von Lehman Brothers und Zbigniew Brzezinski über den Zerfall des Dollars und die Erhöhung des Ölpreises gesprochen. Dabei sei die Rede von 400 Prozent gewesen. Effektiv stieg dann als Resultat der Ölkrise der Ölpreis auch um 400 Prozent und entschärfte so die Dollar-Krise!

Reza Pahlavi drängt OPEC auf Geheiss der USA in die Rolle des Sündenbocks

Der Plan der verschworenen Gruppe sah wie folgt aus: Ein globales Ölembargo der OPEC würde die Ölversorgung drastisch verknappen, damit stiegen die Ölpreise dramatisch an, damit auch die Nachfrage nach Dollars, und dies würde dann den Wert des Dollars stützen! So hätten trotz Rezession in den USA die USA profitiert! Die Volkswut würde sich gegen die Scheiche richten, die eigentlichen Drahtzieher blieben unerkannt und könnten sich als Opfer darstellen.

Ganser bedauert, dass diese These von Yamani und Engdahl kaum diskutiert werde, zudem seien auch die Sitzungen der Bilderberger geheim. Deswegen liesse sich die These nicht beweisen.

Aber realiter lief es genau so: Die OPEC beschliesst am 16. Oktober 1973 anlässlich des Jom-Kippur-Krieges, den Ölpreis mehr als zu verdoppeln, und zweitens Förderkürzungen plus einen Totalboykott der USA und der Niederlande sowie Lieferkürzungen für Industrieländer, bis Israel sich aus den 1967 besetzten Gebieten zurückziehe.

Das Wort «Erdölboykott» hatte eine enorme Wirkung: Die Menschen meinten, das Öl werde knapp, die westlichen Medien hetzten gegen die OPEC – aber alles stellte sich als Mythos heraus!

Im Dezember 1973 fand die Konferenz der OPEC in Teheran statt. Diskutiert wurde über den gerechten Ölpreis. Schliesslich kam es zur Versechsfachung des Preises in nur drei Monaten!

Laut US-Erdölforscher Yergin war der Schah Reza Pahlavi am aggressivsten für eine Erhöhung des Ölpreises, mehr als Yamani, der nicht wollte, dass der Westen untergehe, weil dann auch die OPEC unterginge.

Dass gerade der Schah als Statthalter des Westens – von den Briten und den USA unterstützt nach deren Sturz von Mossadegh – sich für höhere Preise stark machte, scheint paradox, denn das schadete den USA. Doch 2001 äusserte sich Yamani dazu: Der Schah habe ihm gesagt, dass Kissinger einen höheren Ölpreis wolle.

Für Yamani ist heute klar: Die USA haben die Erdölkrise von 1973 und das Anheben des Ölpreises von 2 auf 12 Dollar inszeniert. Die OPEC bekam die Rolle als Sündenbock.

Zitate, die den Chefankläger des ICC interessieren müssten …

Es seien hier einige der pointierten Äusserungen von Politikern der US-UK-Kriegsallianz zitiert – die ältere Generation kennt sie irgendwie noch alle, es ist aber das Verdienst Gansers, sie gerade auch für die jüngere Generation zusammengetragen zu haben: In ihrer Dichte, Unverfrorenheit und Chuzpe lassen sie eigentlich keine Frage offen, wer heute vor den ICC gehörte wegen flagranter Verletzung der Nürnberger Prinzipien. Damals, bei der Aburteilung der Nazi-Kriegsverbrecher, hatte ja US-Chefankläger Robert Jackson gesagt, an diesen Prinzipien wollten sich künftig auch die USA messen lassen. Und da das schlimmste aller Verbrechen der Angriffskrieg sei, und Kofi Annan zum Beispiel den Irak-Krieg 2003 als solchen bezeichnete, müssten ganze Heerscharen, angefangen von westlichen Staatsoberhäuptern bis hinunter zum einfachen Soldaten, die Untersuchungshaftzellen in Den Haag bevölkern. Man erinnert sich: Der deutsche Offizier Florian Pfaff, der während des völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von 2003 gegen den Irak den Befehl verweigerte, genau unter Berufung auf die Nürnberger Prinzipien und die Uno-Charta, dort insbesondere Artikel 51, bekam in Deutschland recht – wurde aber dennoch militärisch degradiert …

Der Reigen der Zitate sei eröffnet mit Sätzen von Henry Kissinger. Am 22. September 1980, als der Irak mit US-Unterstützung Iran angreift, sagt Henry Kissinger: «Ich hoffe, sie bringen sich beide um, es ist zu schade, dass sie nicht beide verlieren können.» Heute ist bekannt, seit der Iran-Contra-Affäre, dass die USA auch Iran mit Waffen unterstützten – ganz im Sinne des Diktums von Friedensnobelpreisträger Kissinger …

Am 12. Mai 1996 sagte in «60 Minutes» von CBS Madeleine Albright, die damalige Uno-Botschafterin und spätere Aussenministerin der USA, in einem Interview auf die Frage, es seien schon 500 000 Kinder im Irak gestorben, mehr als in Hiroshima, ob das Embargo diesen Preis wert sei: «Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Entscheidung, aber der Preis – wir glauben, es ist diesen Preis wert.»

Fazit Ganser: Womit klargeworden ist, dass die USA bereit sind, für Erdöl zu töten, auch Kinder!

John Bolton, Uno-Botschafter unter Bush und Senior Fellow von PNAC auf Fox News 2011: Der Nahe Osten sei «die kritische Erdöl- und Erdgas-produzierende Region der Welt, in der wir so viele Kriege geführt haben, um unsere Wirtschaft vor den negativen Folgen zu schützen, den Erdölzufluss zu verlieren oder ihn nur zu sehr hohen Preisen zu erhalten». al-Kaida wird von Bolton hier plötzlich nicht mehr erwähnt – hatte der Mohr gedient und konnte nun gehen?

Im November 1999 warnt Dick Cheney, CEO von Halliburton, anlässlich einer Rede in London explizit vor Peak Oil. Die Nachfrage werde ansteigen, die Produktion gleichzeitig zurückgehen. Woher solle also das Öl kommen, 2010 zusätzliche 50 Millionen Fass pro Tag?

Prophetisch seine Antwort: «Obschon auch andere Regionen der Welt grosse Möglichkeiten für die Erdölförderung bieten, bleibt der Nahe Osten mit zwei Dritteln der Erdölreserven und tiefen Produktionskosten die Region, wo der Hauptpreis liegt. Erdölfirmen hätten gerne besseren Zugang zu dieser Region.» Brauchte es da nicht nur noch ein «katalytisches Ereignis», um Truppen entsenden zu können? Wie der Oberkommandierende der Nato im Kosovo-Krieg, General Wesley Clark an mehreren Stellen äusserte, waren ja im Pentagon die Kriege gegen den Irak, Libyen, Syrien und andere schon lange vor 9/11 geplant …

Forschungsverbot für 9/11?

Im Januar 2001 gründete Dick Cheney die National Energy Policy Development Group (NEPDG), eine Expertengruppe zu Erdöl- und Energiefragen. Sie tagte geheim bis im Mai 2001 und plante die Energiezukunft der USA. Mit dabei sassen Konzernlobbyisten, die US-Aussen-, Energie- und Finanzminister. Ihren Befund reichten sie Präsident Bush weiter, der im Mai 2001 an die Presse geht und sagt: «Was die Leute laut und deutlich hören müssen, ist, dass uns hier in Amerika die Energie ausgeht. Wir müssen zusätzliche Energiequellen finden.»

Trotz Bemühungen von demokratischen Parlamentariern blieben die Sitzungsunterlagen und die Grosszahl der Teilnehmenden geheim, der Schlussbericht aber wurde am 17. Mai 2001 veröffentlicht: Ihm war zu entnehmen, dass die USA zuwenig Öl haben, und dies gefährde die nationale Sicherheit, die Wirtschaft und den Lebensstandard. So würden die USA immer abhängiger vom Ausland. Da im Nahen Osten zwei Drittel der Reserven lagerten, bleibe die Golfregion sehr wichtig für die US-Interessen.

Wieso ist uns heutigen Bürgern und schon den Zeitgenossen im September 2001 dieser Sachverhalt kaum mehr bewusst? Der Schock von 9/11 verdrängte das Thema des Peak Oil vollständig aus den Schlagzeilen. Wurde vorher noch klar deutlich, dass man Kriege wegen Öl führte, fanden die kommenden Kriege unter dem Label «Krieg dem Terror» und für die «Verbreitung der Demokratie» statt – ein Slogan, den Edward Bernays, Verfasser des Werkes «Propaganda» und einer der ersten Spin-doctors, schon für den Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg kreiert hatte.

Bush und Cheney hatten sofort al-Kaida und Osama bin Ladin verantwortlich gemacht. Bush trat vor der Uno am 10. November 2001 sogenannten «Verschwörungstheorien» entgegen, wonach die USA die Anschläge manipuliert hätten, um Ressourcenkriege führen zu können.

Erstaunlicherweise hielten sich die Europäer brav an die Sprachregelung von Bush, obwohl jeder einigermassen an Geschichte Interessierte doch weiss, dass es in der Geschichte von Lügen, geheimen Absprachen und Verschwörungen nur so wimmelt. Zum Beispiel der Mord an Cäsar, der Angriff von Frankreich, Grossbritannien und Israel gegen Ägypten 1956, die Brutkastenlüge 1990, die Nato-Geheimarmeen, der Reichstagsbrand usw.

Ganser kritisiert, dass Bush mit seinem Statement vor der Uno verlangt habe, dass seine eigene Verschwörungstheorie geglaubt werde; damit habe er ein eigentliches Forschungsverbot zu 9/11 erlassen – ein Sachverhalt, der wissenschaftlich nicht haltbar sei, müsse doch Forschung immer Fragen stellen und Theorien untersuchen dürfen. Forschungsverbote kennt man ja sonst nur aus Diktaturen.

Welche Rolle spielte Dick Cheney?

Europa, so Ganser, dürfe sich der viel offener geführten Diskussion über Geostrategie in den USA anschliessen. Insbesondere müsse dabei die Rolle von Dick Cheney weiter erforscht werden.

So verlangte zum Beispiel das Project for the New American Century (PNAC), ein neokonservativer Think tank, schon im Januar 1998 einen gewaltsamen Regimewechsel im Irak: Die USA sollen die Welt dominieren, auch durch die Kontrolle von Erdöl. Mitunterzeichner waren Cheney, Rumsfeld und Wolfowitz. Der damalige Präsident Clinton hatte allerdings kein Gehör dafür.

Erst unter Präsident Bush hatten Cheney als Vizepräsident und Wolfowitz als stellvertretender Verteidigungsminister Einfluss. In dem Zusammenhang zitiert Ganser aus einer Wolfowitz-Rede in Singapur von 2003: «Der wichtigste Unterschied zwischen Nordkorea und dem Irak liegt darin, dass wir beim Irak aus wirtschaftlicher Sicht einfach keine Wahl hatten. Das Land schwimmt auf einem See aus Erdöl.» (Iraq War Was About Oil. In: «The Guardian» vom 4.6.2003) Wolfowitz offen und ehrlich: Die Kontrolle der Erdölreserven am Golf sei zentral für die USA. Und al-Kaida?

Einen US-Autor, der einen Zusammenhang zwischen 9/11 und Peak Oil sieht, würdigt Ganser besonders: Es ist Michael Ruppert, Ex-Polizist von Los Angeles. Seine These lautet: Zwischen 1998 und 2000 seien sich die US-Eliten des Peak-Oil-Problems bewusst geworden. Ab Januar 2001 hätten Cheney und andere sich entschieden, Terroranschläge zu manipulieren. Im Mai 2001 habe Bush Cheney die Verantwortung für Terrorismus übergeben, an 9/11 habe Cheney die totale Kontrolle gehabt. Sie hätten das kriminelle Vorgehen für richtig gehalten, da es ja «nur um einige tausend Menschenleben» gegangen sei. (Quelle: Michael C. Ruppert. «Crossing the Rubicon: The Decline of the American Empire at the End ot the Age of Oil.» Gabriola Island 2004.)

Hochrangige US-/UK-Zeitzeugen: Es ging ums Öl!

Und nochmals sei General Wesley Clark als Zeuge herbeigezogen: Wolfowitz habe ihm diese Pläne schon 1991 erklärt, was ihn schockiert habe. Wolfowitz habe gesagt: «Was wir aus dem Golf-Krieg gelernt haben, ist, dass wir unser Militär in dieser Region – dem Nahen Osten – einsetzen können, und die Sowjets stoppen uns nicht. Wir haben jetzt etwa fünf oder zehn Jahre, um diese alten Sowjetregime – Syrien, Iran und Irak – wegzuräumen, bevor die nächste grosse Supermacht kommt und uns herausfordert.» (Rede von Wesley Clark vom 3. Oktober 2007 beim Commonwealth Club in San Francisco. Zitiert in: Wes Clark and the neocon dream. In: «Salon News» vom 26.11.2011)

Und ein ähnlich hochrangiger Zeitzeuge, eventuell der hochrangigste, da er Mitglied der Cheney Energy Task Force war, Paul O’Neill, Finanzminister unter Bush, erklärt, es habe nie eine Verbindung des Irak zu den Terroranschlägen gegeben, und: Der Krieg gegen den Irak sei schon lange vor 9/11 geplant gewesen.

Und wie wurde die Thematik vom engsten Verbündeten Grossbritannien her betrachtet? Dort handelte sich der Umweltminister Michael Meacher seine Entlassung ein, weil er Tony Blair wie folgt kritisiert hatte: «Der Krieg gegen den Terrorismus ist ein Schwindel, das Ziel der USA ist die Weltherrschaft. Dazu brauchen sie die Kontrolle über die Ölvorräte.» Fakt sei, dass «den USA und Grossbritannien die sicheren fossilen Reserven ausgehen». Auch Grossbritannien sei «nicht uninteressiert an diesem Wettrennen um die verbleibenden Vorräte an fossilen Energieträgern, was zum Teil erklärt, warum wir Briten in diesen Militäraktionen der USA mitmachen.» («This war on terrorismus is bogus», in: «The Guardian» vom 6.9.2003)

Heutige Quellen, nach dem «Freedom of Information Act» von Greg Muttitt erstritten, geben Meacher recht: Im Oktober und November 2002, ein halbes Jahr vor der Invasion, besprachen Konzernvertreter und die britische Regierung den Zugang zum irakischen Öl.

Oder mit den Worten der US-Autorin Antonia Juhasz: Ziel des Irak-Krieges sei es gewesen, staatliches Öl zu privatisieren und Konzernen zugänglich zu machen. Denn: In 15 Jahren gingen den Konzernen die Reserven aus, deshalb sei der Zugriff auf Reserven der OPEC-Länder für sie überlebenswichtig.

Wenn es Alan Greenspan schon zugibt …

Hier sei zum Abschluss ein Mann zitiert, der durchaus als Kronzeuge gelten darf, hatte er doch den Dollardruck in der Hand: Alan Greenspan, Chairman der Federal Reserve. Ganser zitiert ihn mit folgender, alles entlarvender Aussage: «Ich finde es bedauerlich, dass es politisch unangebracht ist zuzugeben, was alle schon wissen: Im Irak-Krieg ging es vor allem um das Erdöl.» (Alain Greenspan, zitiert in: «Greenspan admits Iraq was about oil». In: «The Guardian» vom 16.9.2007.)

Dass bei solch hochkarätigen Zeugen die Forschung nicht in unzähligen Ländern darauf erpicht ist, mehr Licht ins Dunkel zu bringen, spricht Bände.

BR Couchepin und Kofi Annan: Irak-Krieg verstösst gegen die Uno-Charta

Und wie wurden diese Abläufe in der neutralen Schweiz kommentiert? Ganser bringt hier eine Aussage zum Vorschein, die wohl auch schon wieder vergessen gegangen ist und der Parteizugehörigkeit des Sprechers wegen vielleicht erstaunen mag. Am 20. März 2003 sagte Bundesrat Pascal Couchepin (FDP) vor der Bundesversammlung: Der Krieg gegen den Irak sei vom Sicherheitsrat der Uno nicht bewilligt worden und deswegen ein gefährlicher Präzedenzfall. Die USA und die Koalition hätten sich über die Uno-Charta hinweggesetzt. Es sei ein Gebot der Stunde, dass die Uno-Charta wieder mehr respektiert werde. Die Schweiz zeige sich solidarisch mit der irakischen Zivilbevölkerung, die seit den Sanktionen von 1990 leide.

Aussagen, die von höchster Uno-Ebene bestätigt wurden: So erklärte am 16. September 2004 der damalige Uno-Generalsekretär Kofi Annan den Irak-Krieg gemäss Völkerrecht als illegal.

Ganser gibt zu bedenken, dass mit dem Geld für all diese völkerrechtswidrigen Kriege problemlos und in hohem Masse erneuerbare Energien hätten gefördert werden können. Er bedauert, dass es keine Debatte über Ressourcenkriege gab. Und ganz im Gegenteil hätten diese westlichen Erdölbeutezüge die Terrorgefahr nicht etwa gemindert, sondern im Gegenteil erhöht.

Als Zeugen führt Ganser den algerischen Intellektuellen Rachid Boudjedra an: Der Westen sei in seiner Gier von korrupten arabischen Herrschern flankiert. Nicht der Islam an sich, sondern die Wunden, die durch die westliche Gewalt zugefügt worden seien, führten junge Männer den radikalen Islamisten in die Arme!

Um es mit Michel Chossudovsky von der Universität Ottawa in Kanada aktualisierend zusammenzufassen: Der Libyen-Krieg war wie der Irak-Krieg ein Erdölbeutezug. Es ging darum, die Erdölindustrie des Landes zu privatisieren.

Energiewende oder endlose Ressourcenkriege, Lügen, Leid und Not?

Gansers Fazit: Bedauerlicherweise investiere die Welt heute mehr in die Rüstung als in die Energiewende. So betrügen die weltweiten Militärausgaben im Jahre 2010 1600 Milliarden Dollar. An der Spitze stehen die grossen Erdölkonsumenten: Die USA mit 700 Milliarden, China mit 120 Milliarden Dollar. Ganser dazu: «Wer auf Gewalt setzt und bereit ist, für das Erbeuten von Erdöl und Erdgas zu töten, kann sich strategische Vorteile verschaffen. Doch das Grundproblem, dass in verschiedenen Ländern die Erdölforderung einbricht, lässt sich mit Gewalt niemals lösen. Es gilt daher, Ressourcenkriege zu vermeiden, Konflikte, wo immer möglich, ohne Gewalt zu lösen und die verfügbaren Mittel für die Energiewende einzusetzen. Nur erneuerbare Energien können letztendlich aus der Knappheit führen, weil sie über Generationen zur Verfügung stehen.» (Ganser, S. 322)

Und am Schluss seines Werkes resümiert der Autor: «Nachdem ich während Jahren die Entwicklung der Ölförderung, Rüstungsausgaben und verschiedene Lügen und Täuschungsmanöver im Umfeld von Ressourcenkriegen studiert habe, hoffe ich heute sehr, dass die Energiewende gelingen wird, und ich setze mich mit dem Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) für eine Unterstützung dieser Transformation ein. Ich bin mir aber auch bewusst, dass der Weg noch weit und die Gefahr des Scheiterns gross ist. Gelingt die Energiewende? Ich weiss es nicht, aber ich hoffe es. Oder erwarten uns, unsere Kinder und unsere Enkel Ressourcenkriege, Rezessionen, Klimawandel und Wasserknappheiten? Die Zukunft muss es weisen und unsere Wandlungsfähigkeit dokumentieren.» (S. 362)

Ein Ansatz, der voll und ganz die Unterstützung aller friedliebenden und demokratisch gesinnten Bürger verdient, ganz speziell auch in kleinen Ländern, die sonst allzuleicht zu Erpressungsopfern der Gier von Grossmächten werden könnten. •

Quelle: Daniele Ganser. Europa im Erdölrausch. Die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit. Zürich 2012. ISBN 978-3-280-05474-1.

ts. In seinen Kapiteln zur Schweizer Energiegeschichte macht Daniele Ganser deutlich, wie stark ein kleines Land, zumal ohne Ressourcen, auf den Goodwill der Global player und grösserer Staaten angewiesen ist. Im Notfall drehen sie dem Kleinen die Energiezufuhr ab. Es sei denn, der einzelne Nationalstaat, insbesondere der Kleinstaat, setze alles daran, ein grösstmögliches Mass an Energieautarkie zu erreichen. Mit fossiler Energie geht dies sicher nicht. Auch hier hilft nur die Energiewende, hin zu erneuerbaren Energien.

Die erste Erdölkrise von 1973 und die Schweiz

Zur Einordnung der Krise von 1973 gab es in der Schweizer Medienlandschaft, aber auch in der Politik kritische Stimmen zu hören: So las man, dass in erster Linie nicht die Scheichs, sondern die westlichen Konzerne und die USA an einer Ölpreiserhöhung interessiert seien. Die Verknappung sei künstlich geschürt worden. Eine Einschätzung, die sich auch auf den US-Gewerkschaftsführer Charles Levinson stützte.

PdA-Nationalrat Jean Vincent äusserte im Parlament, es gebe überhaupt keine Erdölkrise, sondern nur «kriminelle Praktiken der Erdölmonopole». CVP-NR Edgar Oehler verwies auf eine doppelte Erpressung durch arabische Scheichtümer und die Konzerne, während SP-NR Otto Nauer festhielt, dass die Souveränität eines Landes zur Farce werde angesichts des Preisdiktats der Konzerne. Aber auch die Exekutive äusserte sich. Bundesrat Ernst Brugger räumte im Dezember 1973 Fehleinschätzungen ein und sagte: «Dieser internationale Ölmarkt ist wenig transparent, das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich.» Auch die USA würden das nicht durchschauen, meinte er. (vgl. Ganser, S. 188 ff.)

1978 forderte der Schlussbericht der vom Bundesrat eingesetzten Eidgenössischen Kommission für die Gesamtenergiekonzeption (GEK) unter anderem den Ausbau der erneuerbaren Energien – auch wenn das Hauptgewicht damals noch auf den Ausbau der Atomenergie gelegt wurde. (vgl. Ganser, S. 205 ff.)

Kriegswirtschaftliche Instrumente einsetzen

Beim Ausbruch des Krieges zwischen dem Irak und Iran 1980 wies im September 1980 Bundesrat Fritz Honegger darauf hin, dass die Schliessung der Strasse von Hormuz für Europa und die Schweiz äusserst gefährlich wäre, fiele so doch ein Viertel des westlichen Öls weg. Die Schweiz habe sich vorbereitet und könnte kriegswirtschaftliche Instrumente einsetzen, sprich Rationierungen, Fahrverbote usw.

Die Mahnung des Bundesrates im März 1981, die einseitige Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren, blieb ohne Folgen, brach doch der Ölpreis im November 1985 wider Erwarten drastisch ein, von 32 auf 10 Dollar, da Saudi-Arabien plötzlich wieder viel mehr förderte. (vgl. Ganser, S. 225 ff.)

«Der Umstieg kann nur gelingen, wenn Energiekonzerne mit Energiesparen Geld verdienen; dafür braucht es einen Paradigmenwechsel, der noch nicht eingesetzt hat.» (Daniele Ganser, S. 333)

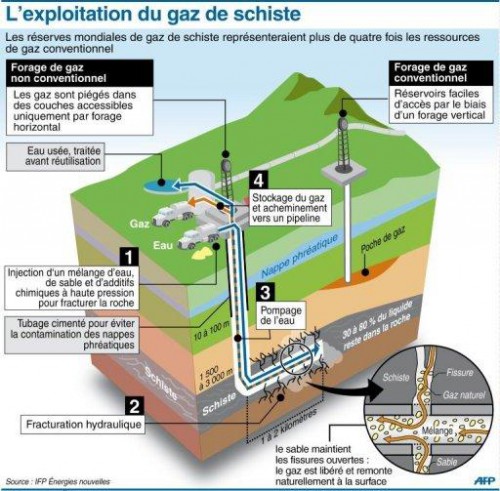

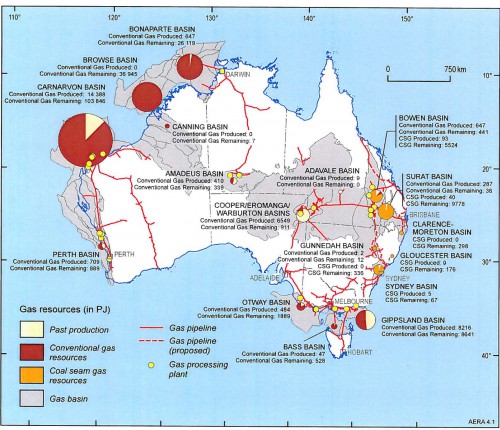

ts. Der CEO von Shell, Jeroen van der Veer, gestand ein, dass im Jahre 2006 das konventionelle Erdöl den Peak erreicht habe. Aber beim unkonventionellen Öl und Gas, die schwerer zu erschliessen sind, da gebe es noch grosse Reserven. Ganser mag hier keine Entwarnung geben, denn eins müsse man wissen: Aufwand, Kosten und Geschwindigkeit der Förderung von konventionellem und unkonventionellem Öl unterschieden sich wie Tag und Nacht.

Konventionelles Öl könne mit Coca-Cola verglichen werden, das nach etwas Schütteln selbständig aus der Dose spritze. Das unkonventionelle Öl hingegen muss aus grosser Meerestiefe, mehr als 500 Meter unter dem Wasserspiegel, gefördert werden; Teersand, der nicht flüssig ist, muss abgebaggert werden; die Förderung braucht mehr Energie als bei konventionellem Öl. Das heisst, dass sich das Verhältnis Energieaufwand zu Energieertrag verschlechtert. Man spreche von «Energy Return on Investment» oder EROI. Liege der EROI bei Easy Oil bei 1:100 (1 Fass Öl aufwenden, um 100 zu gewinnen), so beträgt der EROI bei unkonventionellem Ölschiefer 1:5 oder sogar 1:2!

Mit anderen Worten, so Ganser: Die Nutzung von unkonventionellem Erdöl hilft nur, den Peak auf der Zeitachse etwas nach hinten zu schieben. Und: Es belastet die Umwelt viel stärker!

Für den Laien verkompliziert sich die Sache, da heute in den Statistiken meist konventionelles und unkonventionelles Erdöl vermischt werden. So unterscheiden sich etwa die Zahlen der OPEC und von BP: die OPEC zeigt den Peak von 2006 bei 70 Mio. Fass pro Tag. BP hingegen verzeichnet einen jährlichen Anstieg auf 83 Mio. Fass pro Tag im Jahre 2011. Des Rätsels Lösung? BP führt alle Erdölprodukte auf, auch unkonventionelle, und beim Verbrauch rechnet BP auch Biotreibstoffe dazu. Ganser verlangt von den grossen Zeitungen, dass sie dies genauer ausweisen sollen, auch die «NZZ» und die «FAZ», die das bisher nicht tun.

Immerhin: Heute bestätigt auch ExxonMobil, dass das konventionelle Öl stagniert, während andere Firmen schon einen Rückgang eingestehen. (vgl. Ganser, S. 266ff.)

ts. Der CIA-Putsch in Iran im Jahre 1953 wurde auch in der Schweiz aufmerksam verfolgt. So gab SP-Ständerat Emil Klöti zu bedenken, dass der Besitz von eigenem Erdöl nicht ungefährlich sei, denn er wecke Begehrlichkeiten der Grossmächte. Deshalb müsse die Schweiz die Suche nach eigenem Erdöl auch in den eigenen Händen behalten. Und der FDP-Nationalrat Paul Kunz doppelte im März 1953 nach: Eigenes Öl könne die Unabhängigkeit und Neutralität in Gefahr bringen – wegen des Erdöldursts der anderen Länder.

Da in der Schweiz die Kantone die Konzessionen für Erdölsuche vergeben, auf Grund des sogenannten Bergregals, mussten ausländische Konzerne wie Shell im Jahre 1951 bei 17 Kantonen gleichzeitig Konzessionsgesuche einreichen. Als der Kanton Fribourg mit der Firma d’Arcy, einer Tochter von BP, handelseinig werden wollte, lud der Bund aus grosser Sorge am 6.11.1952 die Kantone zu Erdölkonferenz nach Bern ein: Dort gab der Bundesrat bekannt, die Erteilung von Konzessionen an ausländische Konzerne sei eine Gefährdung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität, da BP in der Hand der britischen Marine und damit des Staates Grossbritannien war.

Im Juni 1959 wurde die Swisspetrol Holding AG gegründet, eine Dachgesellschaft mit Schweizer Aktienmehrheit, zur Kontrolle der Erdölforschung in der Schweiz. Aber die seismischen Messungen des Untergrundes des Mittellandes durch eine Tochterfirma von Swisspetrol, die Schweizerische Erdöl AG (SEAG), waren wenig ergiebig. Auch anschliessende Tiefenbohrungen blieben erfolglos, was viele Schweizer Bürger freute, da sie davon ausgingen, dass Öl immer bloss Kriege anzog. (vgl. Ganser, S. 90 ff.)

«Unsere Lage war mit jener in einer Mäusefalle vergleichbar geworden. Es bedurfte unablässiger handelspolitischer und diplomatischer Anstrengungen, um unser Volk vor dem langsamen Hungertode zu bewahren.»

Aus dem Bericht des Bundesrates zur Lage der Schweiz nach dem Fall Frankreichs im Mai 1940, umzingelt von faschistischen Staaten. (Quelle: Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement [Hrsg.]: «Die Schweizerische Kriegswirtschaft: 1939–1948». Bern. Eidgenössische Zentralstelle für Kriegswirtschaft, 1950, S. XV)

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

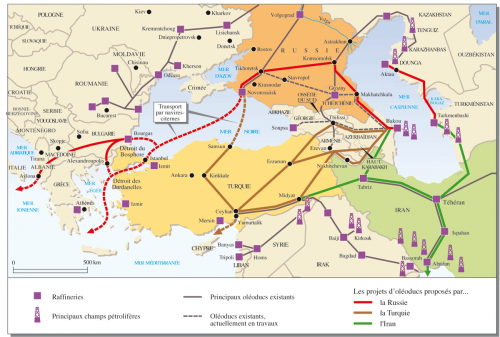

De belangrijkste doelstelling van het project is om het gas uit Qatar en Israël naar Europa te brengen. Hiermee wil men een drievoudig objectief bereiken. Ten eerste, het breken van het Russische monopolie in Europa; ten tweede, Turkije bevrijden van afhankelijkheid van Iraans gas; ten derde, Israël de mogelijkheid geven om zijn onlangs ontdekt gas aan een geringe kostprijs over land naar Europa te exporteren.

De belangrijkste doelstelling van het project is om het gas uit Qatar en Israël naar Europa te brengen. Hiermee wil men een drievoudig objectief bereiken. Ten eerste, het breken van het Russische monopolie in Europa; ten tweede, Turkije bevrijden van afhankelijkheid van Iraans gas; ten derde, Israël de mogelijkheid geven om zijn onlangs ontdekt gas aan een geringe kostprijs over land naar Europa te exporteren.

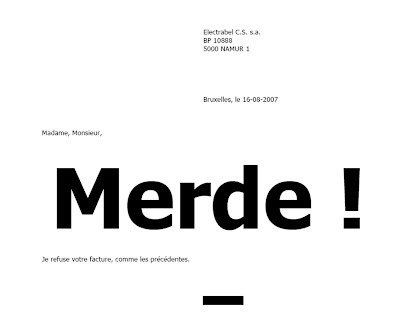

L’histoire commence par un petit coup de téléphone venu de Paris pour atteindre un poste à Bruxelles: au bout du fil, Constance Giscard d’Estaing, fille de l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing; elle est la directrice d’un bureau de communication réputé et elle demande à un journaliste de “L’Echo”, le quotidien francophone de la bourse de Bruxelles, s’il n’est pas prêt à interviewer Jean-François Cirelli, numéro deux du géant énergétique français GDF/Suez. Cirelli va en outre être nommé administrateur délégué de la filiale Electrabel. La rédaction du quotidien de la bourse de Bruxelles tire immédiatement les conclusions implicites, qu’il convient de tirer après ce coup de fil: Sophie Dutordoir, la principale responsable flamande auprès d’Electrabel et l’administrateur délégué Dirk Beeuwsaert se voient déjà tous deux flanqués d’un “beau-père” qui ne fera que renforcer la main-mise française sur Electrabel. L’inquiétude est à son maximum en Belgique car Electrabel n’est quasiment plus une entreprise ancrée dans le pays. La main de la France pèse de plus en plus lourd sur notre secteur énergétique.

L’histoire commence par un petit coup de téléphone venu de Paris pour atteindre un poste à Bruxelles: au bout du fil, Constance Giscard d’Estaing, fille de l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing; elle est la directrice d’un bureau de communication réputé et elle demande à un journaliste de “L’Echo”, le quotidien francophone de la bourse de Bruxelles, s’il n’est pas prêt à interviewer Jean-François Cirelli, numéro deux du géant énergétique français GDF/Suez. Cirelli va en outre être nommé administrateur délégué de la filiale Electrabel. La rédaction du quotidien de la bourse de Bruxelles tire immédiatement les conclusions implicites, qu’il convient de tirer après ce coup de fil: Sophie Dutordoir, la principale responsable flamande auprès d’Electrabel et l’administrateur délégué Dirk Beeuwsaert se voient déjà tous deux flanqués d’un “beau-père” qui ne fera que renforcer la main-mise française sur Electrabel. L’inquiétude est à son maximum en Belgique car Electrabel n’est quasiment plus une entreprise ancrée dans le pays. La main de la France pèse de plus en plus lourd sur notre secteur énergétique. Mais les milieux politiques belges sont-ils satisfaits de cette timide mesure? Le monde politicien profite bien de la situation. Via GDF/Suez, Electrabel est dans une large mesure une entreprise d’Etat. Pour le PS, ce n’est pas un problème sur le plan idéologique. Pour le MR, qui est un parti libéral francophile, ce n’est pas gênant de voir le marché de l’électricité en des mains françaises. Les partis flamands sont amorphes, se cachent derrière des allumettes, ne réagissent pas. Les liens solides entre Electrabel et le monde politicien saute aux yeux quand on regarde les faits sans lorgnons déformants: la directrice générale Sophie Dutordoir a été la porte-paroles de l’ancien premier ministre Wilfried Martens et la chefesse des communications, Florence Coppenolle, est une féale servante d’Elio Di Rupo.

Mais les milieux politiques belges sont-ils satisfaits de cette timide mesure? Le monde politicien profite bien de la situation. Via GDF/Suez, Electrabel est dans une large mesure une entreprise d’Etat. Pour le PS, ce n’est pas un problème sur le plan idéologique. Pour le MR, qui est un parti libéral francophile, ce n’est pas gênant de voir le marché de l’électricité en des mains françaises. Les partis flamands sont amorphes, se cachent derrière des allumettes, ne réagissent pas. Les liens solides entre Electrabel et le monde politicien saute aux yeux quand on regarde les faits sans lorgnons déformants: la directrice générale Sophie Dutordoir a été la porte-paroles de l’ancien premier ministre Wilfried Martens et la chefesse des communications, Florence Coppenolle, est une féale servante d’Elio Di Rupo.

En France, on a des idées et, en plus, on a du schiste bitumineux

En France, on a des idées et, en plus, on a du schiste bitumineux

Perché è saltato l’equilibrio di potere di Gheddafi? Chi sono “quelli di Bengasi”? Questa è una vera guerra del petrolio, rivelatrice della competizione globale e piena di incognite

Perché è saltato l’equilibrio di potere di Gheddafi? Chi sono “quelli di Bengasi”? Questa è una vera guerra del petrolio, rivelatrice della competizione globale e piena di incognite