Rechercher : alfatti

Jack Marchal le rebelle et l'épopée du ”Rat Noir”

Jack Marchal le rebelle et l'épopée du "Rat Noir"

"Je déteste par principe idéaliser le passé. Nous avons été créatifs à ce moment précis, c'est vrai, mais par nécessité et peut-être sans en être pleinement conscients. Nous voulions faire entendre de la musique à des gens qui ne la connaissaient pas, parler d'écologie à des gens qui n'en avaient rien à faire, implanter les concepts intellectuels de la 'nouvelle droite' dans des gens qui étaient restés à la "masse"".

par Roberto Alfatti Appetiti

Source: https://www.barbadillo.it/105908-jack-marchal-il-ribelle-e-lepica-del-rat-noir/

En mémoire de Jack Marchal, décédé le 1er septembre en France, nous republions le portrait du rebelle créatif français signé par Roberto Alfatti Appetiti pour il Secolo d'Italia.

Il était une fois une souris. Non, nous ne faisons pas référence à cet irritant petit je-sais-tout qu'est Mickey Mouse, ni à notre Topo Gigio, si "démocrate-chrétien" et pro-gouvernemental qu'il a mis fin à une carrière télévisuelle de cinquante ans en servant de témoin pour la campagne de prévention lancée par le gouvernement italien en 2009 contre la grippe A. Nous parlons d'un rat qui est tout sauf accommodant et se situe résolument dans l'opposition. Prêt à se déchaîner contre le système. Noir. Tout noir. Il a décidé de sortir à l'air libre, de prendre une guitare, d'avoir son mot à dire sur le monde. Il n'a pas l'intention de retourner dans les égouts, comme la plupart des gens l'ont poliment incité à le faire.

C'est en janvier 1970 que ce rat, conçu par le Français Jack Marchal (né en 1946) et destiné à devenir une icône de la jeune droite, est apparu pour la première fois en France puis, dans les années suivantes, est arrivé en Italie. De tract en tract, de ronéo en ronéo, des premières caricatures dans le magazine satirique Alternative à un rôle de premier plan à la une de La voce della fogna, le périodique irrévérencieux par vocation - "différent", se définissait-il - fondé par le Florentin Marco Tarchi, alors fer de lance des jeunes Rautiens et aujourd'hui politologue et professeur d'université.

Né de l'auto-ironie des jeunes nationalistes du GUD (Groupe Union Défense, formé d'étudiants issus d'Occident), le rat maudit a rapidement conquis les jeunes sympathisants et militants du MSI ainsi que les formations extra-parlementaires, aussi agités qu'intolérants face à leur environnement de référence, lequel était aigri par la nostalgie et réfractaire à toute contamination par la modernité.

Ce n'est que bien des années plus tard que la souris (ou le rat) sera dédouanée et que des armées de souris plus ou moins gracieuses et résolument entreprenantes - devenues entre-temps détectives, journalistes (le mythique Geronimo Stilton), scientifiques et autres - peupleront livres et films au point de devenir de véritables stars du cinéma.

L'exemple le plus frappant, à cet égard, est celui du rat Rémy, le protagoniste de Ratatouille, doté d'un odorat prodigieux qui, dans un Paris imaginaire, décide de "tenter quelque chose de nouveau", pour reprendre une expression chère à la nouvelle droite. Les "traditions" familiales le condamnent à un avenir de mangeur d'ordures et la société civile n'encourage pas ses ambitions, mais il veut absolument devenir cuisinier. Il n'est plus soutenu par une compagnie éparpillée de rêveurs militants mais par le cuirassé Pixar, grâce auquel il a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Tout comme ces "rats d'égout" qui peuplaient les sections poussiéreuses des vieux partis sont maintenant maires, présidents de province, parlementaires et même ministres.

L'exemple le plus frappant, à cet égard, est celui du rat Rémy, le protagoniste de Ratatouille, doté d'un odorat prodigieux qui, dans un Paris imaginaire, décide de "tenter quelque chose de nouveau", pour reprendre une expression chère à la nouvelle droite. Les "traditions" familiales le condamnent à un avenir de mangeur d'ordures et la société civile n'encourage pas ses ambitions, mais il veut absolument devenir cuisinier. Il n'est plus soutenu par une compagnie éparpillée de rêveurs militants mais par le cuirassé Pixar, grâce auquel il a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Tout comme ces "rats d'égout" qui peuplaient les sections poussiéreuses des vieux partis sont maintenant maires, présidents de province, parlementaires et même ministres.

Une partie du mérite, cependant, pourrait être attribuée à Marchal lui-même, le premier à ouvrir leurs trous d'homme et, comme tout parent aimant le ferait, à les envoyer en Europe pour faire leurs armes et acquérir de l'expérience. Avec une tâche précise : montrer au monde que le militant de droite était bien différent du cliché caricatural du néo-fasciste. Des préjugés que, paradoxalement, Marchal avait également cultivés avant la "prise de conscience tardive" à la suite de laquelle il allait lui-même devenir un militant de droite.

"Bien que j'aie lu Nietzsche et Céline, j'avais été vaguement de gauche, facilement antiraciste, manifestant individualiste, avouait-il dans une interview, et je n'avais pas une grande opinion des militants politiques en général, je détestais ceux d'extrême-droite qui, selon moi, voulaient m'empêcher de faire ce que je voulais : la liberté, le rock, les femmes, les fêtes".

Il lui a suffi d'entrer en contact avec eux pour se rendre compte qu'à droite, la goliardise et la légèreté n'étaient certainement pas dédaignées, ce qui n'empêchait pas ces garçons et ces filles d'être à l'aise pour discuter avec passion et compétence d'immigration, d'économie, de sciences sociales, d'écologie, de cinéma et - pourquoi pas ? - même de musique rock.

L'intolérance résidait ailleurs. "J'ai vu les leaders de Mai 68 de trop près à la faculté de lettres de Nanterre, se souvient-il, pour avoir eu la moindre illusion à leur sujet". Les médias nous présentent cette période comme une explosion de liberté alors qu'au contraire, cette période a ouvert une phase de terrorisme idéologique dans les universités et les lycées. Les mêmes consciences arrogantes et sectaires que nous voyons s'agiter au sein des "groupes antifascistes". Il n'y avait rien d'autre à faire que de sauter à droite.

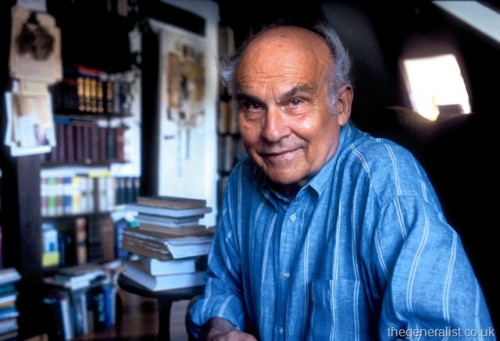

Jacques Marchal et sa source première d'inspiration: la figure d'Anthracite, le méchant rat de Raymond Macherot.

La rencontre avec des camarades à l'université, explique-t-il, a fait le reste : les ennemis de ces salauds ne pouvaient être que mes amis. C'est ainsi que j'ai fait mienne la croix celtique au cours de l'hiver 1966-67'. Du Celte au rat. "Après 68, une myriade de groupes marxistes et d'ultra-gauche avaient colonisé les universités et les remplissaient d'affiches aux textes ennuyeux, interminables et répétitifs. Nous essayions de nous distinguer de cette bande de producteurs de logorrhées avec des slogans humoristiques et des graphiques alternatifs. Nous n'avions pas de symbole, alors j'ai eu un jour l'idée de dessiner un rat, puisque nos adversaires nous appelaient ainsi, qui commentait de manière caustique et piquante les événements politiques qui nous entouraient. Nous avions trouvé un symbole pour notre mouvement d'opposition au conformisme de la gauche marxiste verbeuse et oppressive.  Un symbole libertaire qui, mieux que tout autre, représentait le désir de rébellion de ceux qui voulaient vivre la politique autrement, en se la réappropriant : non plus un simple travail manuel consacré aux attentats et aux conférences/passeurs à l'usage des notables du parti, mais un nouveau protagonisme juvénile à la recherche de nouveaux moyens d'expression.

Un symbole libertaire qui, mieux que tout autre, représentait le désir de rébellion de ceux qui voulaient vivre la politique autrement, en se la réappropriant : non plus un simple travail manuel consacré aux attentats et aux conférences/passeurs à l'usage des notables du parti, mais un nouveau protagonisme juvénile à la recherche de nouveaux moyens d'expression.

Graphiste aussi novateur qu'original, Marchal a inspiré par son style plusieurs générations de militants du Front de la jeunesse : autocollants, affiches et tracts des années suivantes porteront l'incontournable "signe" de Marchal, inauguré par le tout jeune Sergio Caputo, alors militant de droite, pour créer le mastère du périodique Alternativa.

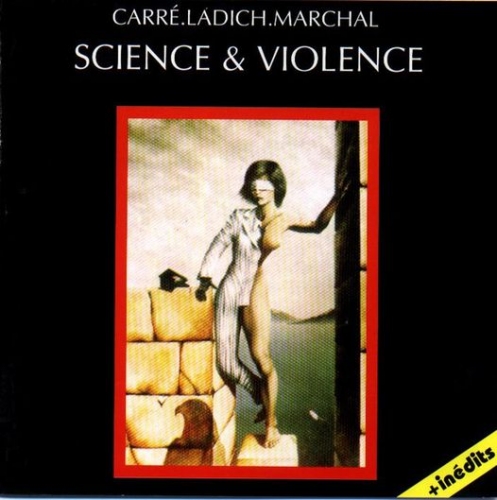

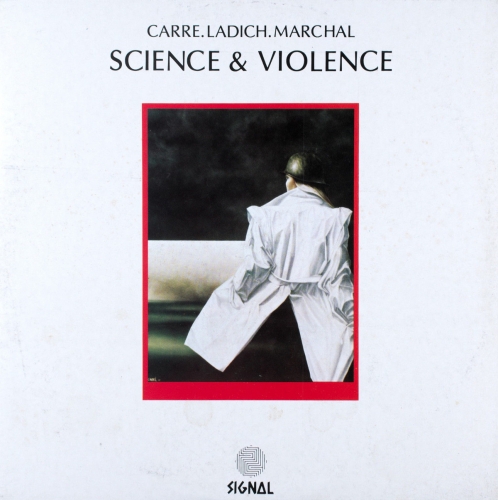

Artiste complet, convaincu que "tout ce qui touche à la culture est une arme politique", Marchal est aussi un musicien innovant. À ce titre, il développe à la fin des années 1970 l'un des premiers projets de rock identitaire dans le sillage des premiers albums de Ragnarock en Allemagne et de Janus en Italie.

Et c'est précisément dans notre pays qu'il a présenté en 1980 - à l'occasion du troisième Hobbit Camp qui s'est tenu à Castel Camponeschi dans les Abruzzes - Science & Violence, un LP entièrement écrit par lui et enregistré en août 1979 à Rome, dans la salle de répétition mise à disposition par Mario Ladich, batteur de Janus. Il a été enregistré par trois personnes, avec Ladich et Olivier Carré, musicien, peintre de talent et compagnon de lycée puis de militantisme politique de Marchal, mort dans un accident de moto dans la nuit du 31 août 1994 à l'âge de 40 ans. Deux personnes étaient montées et descendues de cette moto, mais Marchal s'en est sorti indemne.

Une expérience qui a peut-être contribué à faire de lui un ennemi de toutes les célébrations, même les siennes. "Je déteste par principe idéaliser le passé. Nous avons été créatifs à ce moment précis, c'est vrai, mais par nécessité et peut-être sans en être pleinement conscients. Nous voulions faire entendre de la musique à des gens qui ne la connaissaient pas, parler d'écologie à des gens qui n'en avaient rien à faire, implanter les concepts intellectuels de la "nouvelle droite" chez des gens qui étaient restés à la "masse"".

Nationaliste impénitent, il n'a certainement pas baissé les bras et n'a surtout pas changé d'avis sur les soixante-huitards. "Ils ont échangé leur marxisme contre le libéralisme mercantile le plus nauséabond tout en conservant la mentalité totalitaire habituelle. Lorsqu'ils sont au pouvoir, les effets sont évidents : censure généralisée, suppression progressive de toute liberté d'expression".

C'est ce qu'a dit Jack Marchal, et il est effectivement difficile de lui prouver qu'il a tort.

Roberto Alfatti Appetiti

Roberto Alfatti Appetiti sur Barbadillo.it

dimanche, 04 septembre 2022 | Lien permanent

Kapuscinski, demolitore di luoghi comuni

Roberto Alfatti Appetiti / http://robertoalfattiappetiti.blogspot.com/

Kapuscinski, demolitore di luoghi comuni

dimanche, 06 décembre 2009 | Lien permanent

Romain Gary, ”camaleonte” e libertario

di Roberto Alfatti Appetiti

Fonte: Roberto Alfatti Appetiti (Blog) [scheda fonte]

Digiti “Romain Gary” su google e le prime foto che appaiono ritraggono lo scrittore francese d’origine ebreo-russa accanto a una graziosa biondina, visibilmente più giovane di lui. L’impressione è di averla già vista. Ma sì, è Jean Seberg, l’adolescente malinconica di Bonjour tristesse, l’icona che meglio di altri ha incarnato sul grande schermo lo smarrimento della gioventù borghese del secondo dopoguerra. Si erano sposati nel ’62 – 24 anni lei, il doppio lui – per poi separarsi otto anni dopo e infine ritrovarsi in un comune tragico destino: quando entrambi sono stati sconfitti e – per dirla con una battuta di Patricia, la protagonista di À bout de souffle interpretata dalla Seberg nel ’60 – «ormai è troppo tardi per avere paura».

Digiti “Romain Gary” su google e le prime foto che appaiono ritraggono lo scrittore francese d’origine ebreo-russa accanto a una graziosa biondina, visibilmente più giovane di lui. L’impressione è di averla già vista. Ma sì, è Jean Seberg, l’adolescente malinconica di Bonjour tristesse, l’icona che meglio di altri ha incarnato sul grande schermo lo smarrimento della gioventù borghese del secondo dopoguerra. Si erano sposati nel ’62 – 24 anni lei, il doppio lui – per poi separarsi otto anni dopo e infine ritrovarsi in un comune tragico destino: quando entrambi sono stati sconfitti e – per dirla con una battuta di Patricia, la protagonista di À bout de souffle interpretata dalla Seberg nel ’60 – «ormai è troppo tardi per avere paura».Se lei nel settembre del ’79, appena quarantenne ma sempre più instabile psicologicamente, era stata trovata morta in una automobile parcheggiata alla periferia di Parigi, l’anno successivo – il 3 dicembre del ’80, giusto trent’anni fa – fu Gary stesso a scrivere la sceneggiatura del proprio congedo dal mondo. Curandone ogni dettaglio: la pistola con cui bruciarsi il cervello e la vestaglia di seta rossa, comprata e indossata per l’occasione affinché nell’appartamento di rue du Bac il sangue si notasse meno. Un biglietto d’addio lasciato per eliminare sin troppo facili interpretazioni, prendere le distanze dalla ex moglie, la cui militanza nelle Pantere nere s’era fatta via via più imbarazzante, e ristabilire così davanti all’eternità chi fosse l’unico protagonista della scena: «Nessun rapporto con Jean Seberg. I patiti dei cuori infranti sono pregati di rivolgersi altrove».

Lo guardavano con diffidenza, ritenendolo un autore reazionario per il suo passato di eroe di guerra e poi di diplomatico gollista. E lui – che pure aveva rischiato la morte per disertare e aderire all’appello lanciato il 18 giugno del ’40 da De Gaulle a Londra di continuare la lotta contro i nazisti – non perdeva occasione per esprimere la delusione in quelle forze con cui durante la guerra si era trovato a «essere così spesso dalla stessa parte che non posso più perdonargli niente». Tradite le speranze del dopoguerra «dalle idee che si comportano in maniera sbagliata», scelse di chiamarsi fuori dalla logica dei blocchi contrapposti: «Non accetto nessuna crociata – spiegò – perché non accetto nessuna fede e rifiuto d’essere convertito. Non conosco certezze e il solo bene che difendo è il diritto al dubbio». Senza mai riuscire a diventare un cinico: «Sono quarant’anni che trascino intatte per il mondo le mie illusioni, nonostante tutti gli sforzi per sbarazzarmene e per riuscire, una volta per sempre, a non sperare più». Se non nella politica, almeno nella letteratura intesa come nascondiglio: «Vorrei che i miei libri fossero rifugi e che aprendoli gli uomini ritrovassero i loro valori e capissero che, se hanno potuto forzarci a vivere come bestie, non hanno potuto costringerci a disperare».

Lo guardavano con diffidenza, ritenendolo un autore reazionario per il suo passato di eroe di guerra e poi di diplomatico gollista. E lui – che pure aveva rischiato la morte per disertare e aderire all’appello lanciato il 18 giugno del ’40 da De Gaulle a Londra di continuare la lotta contro i nazisti – non perdeva occasione per esprimere la delusione in quelle forze con cui durante la guerra si era trovato a «essere così spesso dalla stessa parte che non posso più perdonargli niente». Tradite le speranze del dopoguerra «dalle idee che si comportano in maniera sbagliata», scelse di chiamarsi fuori dalla logica dei blocchi contrapposti: «Non accetto nessuna crociata – spiegò – perché non accetto nessuna fede e rifiuto d’essere convertito. Non conosco certezze e il solo bene che difendo è il diritto al dubbio». Senza mai riuscire a diventare un cinico: «Sono quarant’anni che trascino intatte per il mondo le mie illusioni, nonostante tutti gli sforzi per sbarazzarmene e per riuscire, una volta per sempre, a non sperare più». Se non nella politica, almeno nella letteratura intesa come nascondiglio: «Vorrei che i miei libri fossero rifugi e che aprendoli gli uomini ritrovassero i loro valori e capissero che, se hanno potuto forzarci a vivere come bestie, non hanno potuto costringerci a disperare».

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

vendredi, 05 novembre 2010 | Lien permanent

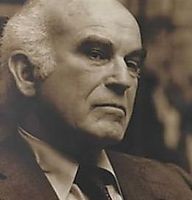

Hugo Pratt: gli occhi blu ferro dell'avventura

di Roberto Alfatti Appetiti

Fonte: Roberto Alfatti Appetiti (Blog) [scheda fonte]

r sentito dire), figure marginali che si reinventano protagonisti. Ombre in cerca di luce riflessa. Biografi di professione. Così, quando vieni a sapere che è in arrivo un libro su Hugo Pratt, pensi: un altro? C’è ancora qualcosa da sapere sul creatore di Corto Maltese – ti domandi - che non sia stato già ampiamente riferito, scandagliato nei programmi cosiddetti di approfondimento e soprattutto che non abbia raccontato egli stesso con quella sua straordinaria capacità affabulatoria?

r sentito dire), figure marginali che si reinventano protagonisti. Ombre in cerca di luce riflessa. Biografi di professione. Così, quando vieni a sapere che è in arrivo un libro su Hugo Pratt, pensi: un altro? C’è ancora qualcosa da sapere sul creatore di Corto Maltese – ti domandi - che non sia stato già ampiamente riferito, scandagliato nei programmi cosiddetti di approfondimento e soprattutto che non abbia raccontato egli stesso con quella sua straordinaria capacità affabulatoria?La risposta, dopo aver letto Con Hugo (Marsilio, pp. 247 € 16,00), da pochi giorni nelle librerie italiane, è sì. Perché a scriverlo è Silvina Pratt, figlia del maestro. Perché sin da quando aveva diciotto anni ne ha tradotto le opere. Non p

er un favoritismo paterno. Certe espressioni dialettali veneziane per chiunque altro sarebbero risultate incomprensibili. Perché è la testimonianza autentica di chi ha conosciuto (bene) e amato (molto) l’altro Pratt, l’uomo.

er un favoritismo paterno. Certe espressioni dialettali veneziane per chiunque altro sarebbero risultate incomprensibili. Perché è la testimonianza autentica di chi ha conosciuto (bene) e amato (molto) l’altro Pratt, l’uomo.  te sugli altri – scrive Silvina – e non se ne rallegra, anzi a volte ne è furioso e triste». Meno longilineo ed elegante del suo alter ego “spirituale, di quel suo figliuolo di carta spedito in giro per il mondo all’alba del Novecento, ma – se possibile – persino più carismatico. «Sul palmo sinistro della mano – ha scritto Alberto Ongaro, curatore della prefazione del libro, parlando di Corto – ha ancora la cicatrice che indica una falsa linea della fortuna. In realtà, di fortuna ne ha avuto poca. Le cose che conquista gli sfuggono dalle mani così regolarmente che si ha il sospetto che sia proprio lui a lasciarsele sfuggire apposta. In realtà, l’unica cosa che gli importi è di recitare una parte nel mondo dell’avventura».

te sugli altri – scrive Silvina – e non se ne rallegra, anzi a volte ne è furioso e triste». Meno longilineo ed elegante del suo alter ego “spirituale, di quel suo figliuolo di carta spedito in giro per il mondo all’alba del Novecento, ma – se possibile – persino più carismatico. «Sul palmo sinistro della mano – ha scritto Alberto Ongaro, curatore della prefazione del libro, parlando di Corto – ha ancora la cicatrice che indica una falsa linea della fortuna. In realtà, di fortuna ne ha avuto poca. Le cose che conquista gli sfuggono dalle mani così regolarmente che si ha il sospetto che sia proprio lui a lasciarsele sfuggire apposta. In realtà, l’unica cosa che gli importi è di recitare una parte nel mondo dell’avventura».  i legami e nient’affatto venale, innamorato, in fondo, soprattutto dell’avventura. «Mio padre era sempre pronto ad abbellire la verità. Voleva trasformare e correggere ogni cosa, il suo nome, il suo passato, la sua famiglia. La realtà doveva apparirgli troppo scialba». Troppo spesso distante: quando è lontano e quando c’è, immerso nei suoi sogni. Persino nella casa di famiglia a Malamocco, villaggio di pescatori all’estremità del Lido di Venezia, seduto per ore in silenzio a osservare il gioco delle onde che si infrangono sugli

i legami e nient’affatto venale, innamorato, in fondo, soprattutto dell’avventura. «Mio padre era sempre pronto ad abbellire la verità. Voleva trasformare e correggere ogni cosa, il suo nome, il suo passato, la sua famiglia. La realtà doveva apparirgli troppo scialba». Troppo spesso distante: quando è lontano e quando c’è, immerso nei suoi sogni. Persino nella casa di famiglia a Malamocco, villaggio di pescatori all’estremità del Lido di Venezia, seduto per ore in silenzio a osservare il gioco delle onde che si infrangono sugli scogli. Tanto da far scrivere a Silvina: «Il più doloroso dei ricordi è la sua assenza».

scogli. Tanto da far scrivere a Silvina: «Il più doloroso dei ricordi è la sua assenza». frica, della “sua” Italia. Sopra il letto era possibile ammirare la foto in bianco e nero di suo marito in uniforme...». Del resto, anche il piccolo Hugo, arruolato dal padre nella polizia coloniale a soli quattordici anni, subirà il fascino di quelle divise. «Sono stati i soldati – spiega Silvina – a conferirgli la sua forma mentis. Gli anni trascorsi in un accampamento miserabile e sporco. Verso le sette di pomeriggio squillavano le trombe africane, mentre i colori della bandiera francese calavano dall’asta. Hugo aveva voglia di piangere. Al posto del blu, avrebbe voluto vedere il verde».

frica, della “sua” Italia. Sopra il letto era possibile ammirare la foto in bianco e nero di suo marito in uniforme...». Del resto, anche il piccolo Hugo, arruolato dal padre nella polizia coloniale a soli quattordici anni, subirà il fascino di quelle divise. «Sono stati i soldati – spiega Silvina – a conferirgli la sua forma mentis. Gli anni trascorsi in un accampamento miserabile e sporco. Verso le sette di pomeriggio squillavano le trombe africane, mentre i colori della bandiera francese calavano dall’asta. Hugo aveva voglia di piangere. Al posto del blu, avrebbe voluto vedere il verde».  dro Gerardi, che si erano messi con i fascisti e sono stati uccisi dai partigiani. La guerra mi ha fatto maturare, comprendere cosa c’è dietro la politica e le ideologie, l’assurdità dei nazionalismi e dell’imperialismo». Con la fine delle ostilità, «finalmente arrivò la pace – ha ricordato in seguito Pratt con feroce ironia – e con la nuova generazione arrivò l’obbligatorio impegno per l’impegno. La parola avventura fu messa al bando. Non è mai stata ben vista, né dalla cultura cattolica, né da quella socialista. È un elemento perturbatore della famiglia e del lavoro, porta scompiglio e disordine. L’uomo di avventure, come Corto, è apolide e individualista, non ha il senso del collettivo. Bisognava rispolverare Marx ed Engels, autori che mi annoiarono immediatamente. Venni subito accusato di infantilismo, di fascismo e di edon

dro Gerardi, che si erano messi con i fascisti e sono stati uccisi dai partigiani. La guerra mi ha fatto maturare, comprendere cosa c’è dietro la politica e le ideologie, l’assurdità dei nazionalismi e dell’imperialismo». Con la fine delle ostilità, «finalmente arrivò la pace – ha ricordato in seguito Pratt con feroce ironia – e con la nuova generazione arrivò l’obbligatorio impegno per l’impegno. La parola avventura fu messa al bando. Non è mai stata ben vista, né dalla cultura cattolica, né da quella socialista. È un elemento perturbatore della famiglia e del lavoro, porta scompiglio e disordine. L’uomo di avventure, come Corto, è apolide e individualista, non ha il senso del collettivo. Bisognava rispolverare Marx ed Engels, autori che mi annoiarono immediatamente. Venni subito accusato di infantilismo, di fascismo e di edon ismo, ma soprattutto di essere evasivo, inutile come quegli scrittori che mi piacevano e che avrei dovuto dimenticare. Non ci riuscii e mi accorsi che c’erano parecchi altri che leggevano i narratori contestati. Alla fine ci riconoscemmo come una elite desiderosa di essere inutile».

ismo, ma soprattutto di essere evasivo, inutile come quegli scrittori che mi piacevano e che avrei dovuto dimenticare. Non ci riuscii e mi accorsi che c’erano parecchi altri che leggevano i narratori contestati. Alla fine ci riconoscemmo come una elite desiderosa di essere inutile».Eppure quell’etichetta di fascista gli era rimasta appiccicata. Non che se ne facesse un cruccio. «Hugo mi diceva – riferisce Silvina – che i fascisti a quell’epoca, prima di Hitler, erano diversi». Rientrato in Italia, aveva aderito alla Rsi. E, ragazzetto, aveva assistito all'epopea della Decima Mas - dove pure aveva pensato di andare per “avventura” nel battaglione Lupo - e all'arrivo degli anglo-americani come alla resistenza antitedesca vicina agli alleati. Per poi seguire la sua vera e grande vocazione: il fumetto. A soli diciotto anni è tra i fondatori de l’Asso di Picche. A ventidue è già in Argentina, dove rimarrà per tredici anni, collaborando tra gli altri con Hector G. Oesterheld, futuro sceneggiatore dell’opera di fantascienza L’eternauta. Qui conosce la giovanissima Anne Frognier, d

i origine belga, che sposerà e diventerà madre di Silvina (e gli ispirerà “Anna della giungla”, la protagonista dell’omonima serie). Seconde nozze dopo quelle con Gucky Wogerer, la mamma di Lucas e Marina. E poi il Brasile, San Paolo. Londra. Il ritorno in Italia. La collaborazione con il Corriere dei piccoli. E alla fine degli anni Sessanta, dopo la chiusura di Sgt. Kirk – la rivista aperta nel 1967 con il genovese Florenzo Ivaldi, su cui pubblicherà i lavori argentini, la serie de Gli scorpioni del deserto, ambientata in Africa durante la seconda guerra mondiale, e la prima avventura di Corto Maltese, Una ballata

i origine belga, che sposerà e diventerà madre di Silvina (e gli ispirerà “Anna della giungla”, la protagonista dell’omonima serie). Seconde nozze dopo quelle con Gucky Wogerer, la mamma di Lucas e Marina. E poi il Brasile, San Paolo. Londra. Il ritorno in Italia. La collaborazione con il Corriere dei piccoli. E alla fine degli anni Sessanta, dopo la chiusura di Sgt. Kirk – la rivista aperta nel 1967 con il genovese Florenzo Ivaldi, su cui pubblicherà i lavori argentini, la serie de Gli scorpioni del deserto, ambientata in Africa durante la seconda guerra mondiale, e la prima avventura di Corto Maltese, Una ballata  del mare salato – il trasferimento a Parigi.

del mare salato – il trasferimento a Parigi.Su Pif, popolare settimanale francese di fumetti, pubblica ventuno storie brevi di Corto Maltese ma la collaborazione si interrompe bruscamente nel 1973, perché – lo racconta anche Silvina – «le tendenze libertarie di Corto non collimano con le direttive che orientano la rivista verso un’obbedienza di stampo comunista». Hugo preferisce lasciare e accettare le proposte della concorrenza: Casterman, l’editore di Hergé e del settimanale Tintin. Finalmente arriva il successo. Dalla Francia e ovunque cresce il mito di Corto Maltese e lo stesso Pratt diventa personaggio. Milo Manara – che del veneziano è stato amico e allievo – lo trasforma nel protagonista della serie H.P. e Giuseppe Bergman. Di lui dirà: «La sua capacità evocativa è talmente coinvolgente che il suo continuo avvicinarsi all’essenzialità grafica riesce addirittura ad aggiungere nuove suggestioni al disegno, invece di toglierne. In un disegno di Pratt si può stabilire l’ora in cui si svolge l’azione, l’intensità della luce, la violenza del sole, se c’è fresco, se c’è caldo».

L’ultima storia di Corto, Mu, è del 1988. «Non morirà – aveva dichiarato Hugo Pratt – se ne andrà perché in un mondo dove tutto è elettronica, è calcolato, tutto è industrializzato, non c’è posto per un tipo come Corto Maltese». Un po’ come ha fatto Pratt, quando – a metà anni Ottanta – si è ritirato a Grandvaux, presso Losanna, in una casa abbastanza grande da ospitare la sua infinita libreria e con una vista sul lago Lemano. Poco prima di morire – nell’agosto del 1995 a 68 anni – ha fondato insieme alla colorista Patrizia Zanotti la casa editrice Lizard, che edita l’intera opera del maestro, oltre a libri e saggi su Hugo Pratt, su Corto e i luoghi cari alla sua letteratura. E sempre la Zanotti, l’anno scorso, ha annunciato il possibile ritorno di Corto Maltese – in Francia – con storie nuove, forse già dal Natale 2009.

e le stesse atmosfere di Pratt? Sarebbero piaciuti al maestro? Chissà. Per fortuna, sinora, ci è stata risparmiata una trasposizione cinematografica. Tempo fa la proposero a Gabriele Salvatores, l'autore di Mediterraneo, che declinò l’invito: «Ho rifiutato – ha spiegato il regista napoletano – perché il produttore voleva farlo diventare una specie di Indiana Jones. Preferisco lasciarlo navigare su quella sottile linea d’inchiostro e sognare un film su Corto Maltese scritto da Hugo Pratt e diretto da Sergio Leone. E forse, da qualche parte, quei due ci stanno lavorando».

e le stesse atmosfere di Pratt? Sarebbero piaciuti al maestro? Chissà. Per fortuna, sinora, ci è stata risparmiata una trasposizione cinematografica. Tempo fa la proposero a Gabriele Salvatores, l'autore di Mediterraneo, che declinò l’invito: «Ho rifiutato – ha spiegato il regista napoletano – perché il produttore voleva farlo diventare una specie di Indiana Jones. Preferisco lasciarlo navigare su quella sottile linea d’inchiostro e sognare un film su Corto Maltese scritto da Hugo Pratt e diretto da Sergio Leone. E forse, da qualche parte, quei due ci stanno lavorando».

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

mardi, 26 juillet 2011 | Lien permanent

L'insolente Cioran

L'insolente Cioran

L'insolente Cioran

A sei anni dalla scomparsa di questo affascinante esponente della cultura europea del Novecento, arrivano nelle librerie italiane i Quaderni 1957 - 1972. L’opera raccoglie il prezioso contenuto di trentaquattro taccuini, ritrovati dopo la sua morte, ora pubblicati da Adelphi in un ponderoso tomo di oltre mille pagine, per la delizia di noi lettori. Si tratta degli appunti più intimi di uno sferzante fustigatore della modernità, «scettico di servizio in un mondo alla fine», scritti nel lungo arco di tempo che va dal giugno 1957 al novembre 1972. Vi si trovano, tenuti insieme da una scrittura iperbolica e densa di suggestioni incantatrici, riflessioni, sentenze fulminanti, ritratti strabilianti, descrizioni minuziose di significativi episodi vissuti, aneddoti e paradossi. Soprattutto emerge, tra le righe, l’animo inquieto di un artista affamato d’assoluto, di uno spirito religioso senza religione, di uno scrittore lucido e delirante al tempo stesso, che per la sua natura contraddittoria sfugge ad ogni classificazione, tanto da definirsi egli stesso un «idolatra del dubbio, un dubitatore in ebollizione, un dubitatore in trance, un fanatico senza culto, un eroe dell’ondeggiamento».

Francese d’adozione, Cioran rimane uno scrittore di stirpe rumena e sentimenti balcanici. Nasce a Rasinari (Sibiu) in Transilvania l’8 aprile del 1911 e i Carpazi sono i compagni della sua adolescenza. Rimane sempre legato alla «madre patria immersa nella bruma» anche quando nel 1937 decide di lasciare l’insegnamento nei licei e accettare una borsa di studio a Parigi, «piccola Bucarest […] la sola città del mondo dove si poteva essere poveri senza vergogna, senza complicazioni, senza drammi, la città ideale per essere un fallito». Ed infatti la sua vita parigina è caratterizzata da quel modus vivendi studentesco che Robert Brasillach definiva «l’eminente dignità del provvisorio», ben descritto da Mario Bernardi Guardi nella monografia che il mensile Diorama Letterario ha dedicato nel maggio 1991 (n.148) a Cioran, profeta della decadenza: «Provinciale d’ingegno e studente ribaldo, legge e scrive, ma va anche in giro in bicicletta per i Pirenei e la Bretagna. E vive, fino a quarant’anni, da avventuroso adolescente: ha in tasca pochi soldi, dorme negli ostelli, abita nelle soffitte, alloggia negli albergucci, mangia alla mensa universitaria».

Con sofferenza matura la decisione di rinunciare alla sua lingua d’origine per scrivere in francese. «Ho scritto in rumeno fino al ’47. Quell’anno mi trovavo in una casetta a Dieppe, e traducevo Mallarmé in rumeno. Di colpo, mi son detto: Che assurdità! Che senso ha tradurre Mallarmé in una lingua che nessuno conosce? Allora ho rinunciato alla mia lingua. Mi sono messo a scrivere in francese, ed è stato difficilissimo, perché, per temperamento, la lingua francese non mi si addice. Io ho bisogno di una lingua selvaggia, di una lingua da ubriaco. Il francese è stato per me una camicia di forza».

Sono invece in rumeno, questa «mistura di slavo e latino, idioma privo di eleganza ma poetico», le sue opere giovanili. A soli ventitre anni scrive un saggio di «sfida al mondo», Al culmine della disperazione (Adelphi 1998), che riscuote un certo successo e viene premiato.

Nel 1937 pubblica Ascesa della Romania. Vi si scorge un Cioran ancora attento all’attualità politico culturale, persino interventista nel dibattito del suo paese: «Nessuno può dirsi nazionalista se non soffre infinitamente del fatto che la Romania non possiede la missione storica di una grande cultura e che un imperialismo culturale e politico come quello delle grandi nazioni non possa appartenerle; non è nazionalista chi non può credere con fanatismo alla repentina sublimazione della nostra storia». Nello stesso periodo scrive: «La cultura rumena vive attualmente il suo momento decisivo: abbandonare dietro di sé la tragedia di una cultura su piccola scala e, attraverso le sue imprese in materia di teorie, d’arte, di politica e di spiritualità, compiere un destino specificamente aggressivo da grande cultura. Lo sforzo dei rumeni deve dunque mirare a strappare il loro paese dalla periferia della storia per condurlo sul proscenio…».

Insieme a numerose personalità della cultura, come lo storico delle religioni Mircea Eliade, si schiera a fianco della Legione dell’Arcangelo Michele. E’ una stagione brevissima, prevale presto lo scetticismo e la sfiducia in ogni rivoluzione. Anni dopo scriverà: «Ogni progetto è una forma di schiavitù». E anche: «Mi basta sentire qualcuno parlare sinceramente di ideale, di avvenire, di filosofia, sentirlo dire noi con tono risoluto, invocare gli altri e ritenersene l’interprete, perché io lo consideri mio nemico».

Prima di partire per la Francia pubblica a sue spese Lacrime e Santi (Adelphi 1990) e qualche anno dopo il suo ultimo libro in lingua rumena, Il tramonto dei pensieri. Si appassiona a Shakespeare e Baudelaire, a Dostoevskij, agli antichi gnostici, a Buddha e Pascal.

Lo influenzano soprattutto Spengler e Schopenhauer, suo «grande Patrono, boicottato dalla tromba degli utopisti, senza parlare di quella dei filosofi» e Nietzsche. Sono in molti a paragonarlo al grande tedesco, dal filosofo spagnolo Fernando Savater, allievo ed amico di Cioran nonché traduttore delle sue opere e autore della biografia Cioran, un angelo sterminatore (Frassinetti 1998), a Jean François Revel che lo definisce «il solo rappresentante letterariamente riuscito dell’arte dell’aforisma dopo Nietzsche».

Termina presto l’idillio con la filosofia, («ha vinto l’incantesimo della filosofia», scrisse Alain De Benoist), che abbandona per abbracciare «l’esperienza, le cose vissute, la follia quotidiana». Preferisce finire «prima in una fogna che su un piedistallo». Detesta la pedanteria dei filosofi, piuttosto che sposare dogmi vuole demolirne. Ritiene l’erudizione un pericolo mortale per l’umanità. «Il sapere […] ci condurrà inesorabilmente alla rovina», avverte.

Soprattutto Cioran non vuole rinunciare al suo «dilettantismo»: «Se fossi costretto a rinunciarvi è nell’urlo che vorrei specializzarmi». Le sue opere, in effetti, gridano, nell’intento di svegliare le coscienze dal torpore morale: «scuotendole, le preservo dallo snervamento in cui le sommerge il conformismo». In esse vibra un’energia baldanzosa e vitale che stride, solo apparentemente, con la sfiducia di Cioran.

La sua critica pungente si rivolge all’uomo contemporaneo, capace solo di «secernere disastro», alla ragione, «la ruggine della nostra civiltà», alla storia, «indecente miscela di banalità e apocalisse», al progresso, «l’ingiustizia che ogni generazione commette nei confronti di quella che l’ha preceduta» e al colonialismo occidentale nel Terzo Mondo, «l’interesse degli uomini civili per i popoli che vengono chiamati arretrati è molto sospetto, incapace di sopportarsi ancora, l’uomo civilizzato scarica su questi popoli l’eccedenza dei mali che lo opprimono, li incita a condividere le proprie miserie, li scongiura di affrontare un destino che ormai non può più affrontare da solo».

Eppure, pur esprimendo un inconfutabile pessimismo, Cioran non può essere ritenuto semplicisticamente un nichilista. Non si limita ad annunciare la catastrofica fine dell’occidente, ma invita tutti ad una vera e propria rivolta morale. Come ha scritto Bernardi Guardi il suo è comunque un messaggio positivo: «C’è da indietreggiare davanti a tanta copia d’angoscia. Eppure l’umor nero di Cioran, mettendoci in guardia contro tutto, paradossalmente ci insegna a riscoprire tutto, a fare carne e sangue di ogni esperienza, prima fra tutte quella del dolore, della religione, della morte».

C’è in lui, infatti, una robusta vena di sensibilità sociale, scevra di ogni forma di retorica, scarna e proprio per questo più sincera. E’ singolare come tale sentimento conviva con l’aristocratico distacco rispetto alle sorti del mondo che caratterizza questo autore solitario e metafisico.

La sua insofferente misantropia lo porta a scrivere feroci battute come queste: «appena si esce nella strada, alla vista della gente, sterminio è la prima parola che viene in mente […] quando passo giorni e giorni in mezzo a testi in cui si tratta unicamente di serenità, di contemplazione, di spoliazione, mi viene voglia di uscire per la strada e spaccare il muso al primo che incontro». La tolleranza diventa «una civetteria da agonizzanti». Malgrado affermazioni così temerarie Cioran non ha dubbi: «Ci si deve schierare con gli oppressi in ogni circostanza, anche quando hanno torto, senza tuttavia dimenticare che sono impastati con lo stesso fango dei loro oppressori». L’auspicio è quello di un mondo liberato dal lavoro, dove la gente possa «uscire in strada e non fare più nulla. Tutta questa gente abbrutita, che sgobba senza sapere perché, o si illude di contribuire al bene dell’umanità, che fatica per le generazioni future sotto l’impulso della più sinistra delle illusioni, si vendicherebbe allora di tutta la mediocrità di una vita vana e sterile, di tutto questo spreco di energia privo dell’eccellenza delle grandi trasfigurazione».

Per Cioran la scrittura non è un mestiere, ma un atto liberatorio. Si domanda: «Cosa sarei diventato senza la facoltà di riempire delle pagine. Scrivere significa distrarsi dei propri rimorsi e dei propri rancori, vomitare i propri segreti. Lo scrittore è uno squilibrato che si serve di quelle finzioni che sono le parole per guarirsi». Chiamato in numerose università a tenere dei corsi, rifiuta asserendo che ne è incapace, perché «ogni idea mi ripugna nel giro di un quarto d’ora».

In Italia, negli anni del più ortodosso fondamentalismo marxista, i suoi libri sono stati a lungo ignorati, in quanto ritenuti politicamente scorretti. Solo le edizioni del Borghese dettero alla luce due sue opere, Storia e Utopia (1969) e I nuovi Dei (1971), libro, quest’ultimo, ristampato successivamente anche dall’editore Ciarrapico nella bella collana de I classici della controinformazione, diretta da Marcello Veneziani.

Solo diverso tempo dopo ed in Italia soprattutto grazie ad Adelphi, che ne ha tradotto, nel corso degli ultimi quindici anni, quasi tutta l’opera, il grande pubblico ha potuto godere di buona parte dei suoi scritti, tra i quali la stessa Storia e Utopia (ovviamente trascurando di fare riferimenti alle precedenti edizioni), Il funesto demiurgo, L’inconveniente di essere nati, La caduta nel tempo, La tentazione di esistere, Sommario di decomposizione, Sillogismi dell’amarezza, Squartamento e Esercizi di ammirazione.

In questo libro, in particolare, conosciamo un Cioran anomalo, non più sarcastico ma, al contrario, persino generoso nel giudicare alcuni personaggi della cultura suoi contemporanei, tra i quali gli amati Eliade, Borges e De Maistre.

Sul futuro delle sue opere Cioran ha dichiarato: «Il destino dei miei libri mi lascia indifferente. Credo però che qualcuna delle mie insolenze resterà». Noi invece siamo convinti che la sua opera rimarrà di assoluta attualità, così come la sua figura di provocatore “insolente”.

A tal proposito la definizione che Cioran ha dato del grande pensatore reazionario Joseph de Maistre, è per noi, lettori devoti, la più adatta a descrivere proprio il grande rumeno: «Senza le sue contraddizioni, senza i malintesi che, per istinto o calcolo, alimentò sul proprio conto, il suo caso sarebbe stato liquidato da tempo, ed oggi soffrirebbe la disgrazia di essere capito, la peggiore che possa abbattersi su un autore».

vendredi, 18 décembre 2009 | Lien permanent

Robert Nisbet oltre l'etichetta di conservatore

Robert Nisbet oltre l'etichetta di conservatore

Robert Nisbet oltre l'etichetta di conservatore

Dal Secolo d'Italia del 16 settembre 2012

Ex: http://robertoalfattiappetiti.blogspot.be/

Autore di libri di culto come The Quest for Community, bibbia della primavera conservatrice a stelle e strisce dei primi anni Cinquanta, pubblicata in Italia nel 1957 dalle Edizioni di Comunità con il titolo La comunità e lo Stato, Nisbet, considerato non del tutto a ragione l’ideologo principale del reaganismo, da noi è pressochè sconosciuto, in particolare tra i più giovani. Il testo di Pupo, docente di Storia delle dottrine politiche presso l’università cosentina, colma questa lacuna e ne propone la riscoperta attraverso un’agile ma completa introduzione al pensiero politico, sottolineandone sin dal titolo l’originalità. Nisbet, infatti, ha indagato il carattere meno conosciuto del conservatorismo: la socialità, riconducibile non solo alla diffusa ricerca dell’identità e dell’autorità delle lealtà tradizionali, ma anche alle attenzioni verso gli indiscutibili benefici del welfare state e all’individuo inteso non come soggetto astratto ma come persona che nasce, vive e muore in una comunità di appartenenza. L’intuizione del sociologo californiano, ammesso che possa così definirsi un’attività di studio pluridecennale, è proprio nell’individuare nel declino delle comunità il più grande problema sociale e politico del nostro tempo e nella relativa “domanda di comunità” la risposta al malessere della società occidentale. Di qui la necessità di preservare, tra Stato e Mercato, una sfera di libertà basata su un tessuto di relazioni comunitarie, dalla scuola alla famiglia, dall’amministrazione locale alla piccola impresa economica. La moderna storia dell’occidente, a partire dalla rivoluzione industriale e dalla rivoluzione francese, altro non è – spiega Nisbet – che la storia del disfacimento delle comunità e del concomitante sviluppo di uno Stato politico che, sin dalla sua nascita, non solo riconosce come cittadini soltanto individui isolati e non più gruppi di uomini ma pretende di dirigere la vita di ogni uomo, sia nella sfera pubblica che in quella privata, indebolendo le lealtà umane fondate sulla fede, sul lavoro, sulla parentela, sull’etnia, sul luogo, sull’interesse condiviso e sul volontariato. Così facendo – ne conclude il sociologo – viene meno quella saldatura sociale che è stata la vera protagonista della crescita dell’America e degli altri paesi occidentali. Perché non è stato l’individuo solitario ma i gruppi di individui, ossia le comunità, le famiglie, i parentadi, i villaggi, le associazioni di volontariato, a realizzare scuole, strade, chiese, imprese comuni, istituzioni, regioni e nazioni. Quando politica ed economia recidono il legame individuo-società, l’individuo rischia di perdere, con il senso responsabilità verso l’altro, la sua stessa libertà. La libertà autentica, per Nisbet, è invece quella che nasce spontaneamente nella società pluralistica, dove una varietà di gruppi sociali intermedi tra l’individuo e lo Stato detiene ruoli, funzioni e responsabilità reali e autonomie sufficienti ad offrire al singolo individuo un senso di protezione, finalità, identità, appartenenza. Tutto ciò al fine di evitare che uomini nominalmente liberi diventino spiritualmente sterili, emozionalmente vuoti e sempre più soli, oltre che vulnerabili ai richiami di uno Stato non più comunità di comunità ma paternalistico, onnicomprensivo e autoritario. Critica che Nisbet, però, rivolge anche al liberalismo e a chi riteneva (e ritiene) che l’unica alternativa a a statalismo e dirigismo potesse essere rappresentata da un mercato sempre più incontrollato, un mercato che “deresponsabilizzando” l’individuo, finisce per renderlo schiavo delle grandi istituzioni politiche ed economiche contemporanee.

Autore di libri di culto come The Quest for Community, bibbia della primavera conservatrice a stelle e strisce dei primi anni Cinquanta, pubblicata in Italia nel 1957 dalle Edizioni di Comunità con il titolo La comunità e lo Stato, Nisbet, considerato non del tutto a ragione l’ideologo principale del reaganismo, da noi è pressochè sconosciuto, in particolare tra i più giovani. Il testo di Pupo, docente di Storia delle dottrine politiche presso l’università cosentina, colma questa lacuna e ne propone la riscoperta attraverso un’agile ma completa introduzione al pensiero politico, sottolineandone sin dal titolo l’originalità. Nisbet, infatti, ha indagato il carattere meno conosciuto del conservatorismo: la socialità, riconducibile non solo alla diffusa ricerca dell’identità e dell’autorità delle lealtà tradizionali, ma anche alle attenzioni verso gli indiscutibili benefici del welfare state e all’individuo inteso non come soggetto astratto ma come persona che nasce, vive e muore in una comunità di appartenenza. L’intuizione del sociologo californiano, ammesso che possa così definirsi un’attività di studio pluridecennale, è proprio nell’individuare nel declino delle comunità il più grande problema sociale e politico del nostro tempo e nella relativa “domanda di comunità” la risposta al malessere della società occidentale. Di qui la necessità di preservare, tra Stato e Mercato, una sfera di libertà basata su un tessuto di relazioni comunitarie, dalla scuola alla famiglia, dall’amministrazione locale alla piccola impresa economica. La moderna storia dell’occidente, a partire dalla rivoluzione industriale e dalla rivoluzione francese, altro non è – spiega Nisbet – che la storia del disfacimento delle comunità e del concomitante sviluppo di uno Stato politico che, sin dalla sua nascita, non solo riconosce come cittadini soltanto individui isolati e non più gruppi di uomini ma pretende di dirigere la vita di ogni uomo, sia nella sfera pubblica che in quella privata, indebolendo le lealtà umane fondate sulla fede, sul lavoro, sulla parentela, sull’etnia, sul luogo, sull’interesse condiviso e sul volontariato. Così facendo – ne conclude il sociologo – viene meno quella saldatura sociale che è stata la vera protagonista della crescita dell’America e degli altri paesi occidentali. Perché non è stato l’individuo solitario ma i gruppi di individui, ossia le comunità, le famiglie, i parentadi, i villaggi, le associazioni di volontariato, a realizzare scuole, strade, chiese, imprese comuni, istituzioni, regioni e nazioni. Quando politica ed economia recidono il legame individuo-società, l’individuo rischia di perdere, con il senso responsabilità verso l’altro, la sua stessa libertà. La libertà autentica, per Nisbet, è invece quella che nasce spontaneamente nella società pluralistica, dove una varietà di gruppi sociali intermedi tra l’individuo e lo Stato detiene ruoli, funzioni e responsabilità reali e autonomie sufficienti ad offrire al singolo individuo un senso di protezione, finalità, identità, appartenenza. Tutto ciò al fine di evitare che uomini nominalmente liberi diventino spiritualmente sterili, emozionalmente vuoti e sempre più soli, oltre che vulnerabili ai richiami di uno Stato non più comunità di comunità ma paternalistico, onnicomprensivo e autoritario. Critica che Nisbet, però, rivolge anche al liberalismo e a chi riteneva (e ritiene) che l’unica alternativa a a statalismo e dirigismo potesse essere rappresentata da un mercato sempre più incontrollato, un mercato che “deresponsabilizzando” l’individuo, finisce per renderlo schiavo delle grandi istituzioni politiche ed economiche contemporanee.mardi, 20 novembre 2012 | Lien permanent

Da Giovane Europa ai Campi Hobbit

Da Giovane Europa ai Campi Hobbit

La narrazione della storia più recente è affidata soprattutto alla memorialistica, il cui peccato veniale – e limite spesso insuperabile – è l’autocompiacimento. Nel libro di Giovanni Tarantino, giovane storico palermitano e giornalista freelance (già redattore di EPolis e collaboratore del Secolo d’Italia, di cui è firma apprezzata), che le edizioni Controcorrente di Napoli hanno appena dato alle stampe, Da Giovane Europa ai Campi Hobbit (pp. 201, € 10), non ce n’è traccia.

La narrazione della storia più recente è affidata soprattutto alla memorialistica, il cui peccato veniale – e limite spesso insuperabile – è l’autocompiacimento. Nel libro di Giovanni Tarantino, giovane storico palermitano e giornalista freelance (già redattore di EPolis e collaboratore del Secolo d’Italia, di cui è firma apprezzata), che le edizioni Controcorrente di Napoli hanno appena dato alle stampe, Da Giovane Europa ai Campi Hobbit (pp. 201, € 10), non ce n’è traccia.

Per l’autore, classe 1983, nessuna militanza politica alle spalle, gli anni tra il 1966 e il 1986 – «vent’anni di esperienze movimentiste al di là della destra e della sinistra», recita il sottotitolo – sono stati essenzialmente materia di studio e, non a caso, il saggio prende vita dalla sua documentata tesi di laurea in storia contemporanea. Una ricerca arricchita da testimonianze inedite, tutt’altro che facile da realizzare e anche per questo particolarmente preziosa, come certifica nella postfazione Luigi G. de Anna. La ricostruzione, senza ammiccamenti né omissioni, del cammino di più generazioni di militanti, in un dopoguerra che sembrava non finire mai, verso sintesi nuove che avrebbero consentito loro di farla finita con i miti incapacitanti, le parole d’ordine, tanto perentorie quanto anacronistiche, l’anticomunismo di maniera, il reducismo fine a se stesso e tutto l’armamentario, estetico ed estetizzante, del neofascismo italiano. Uscire dal tunnel del neofascismo, per dirla con una felice espressione coniata proprio dalla Nuova Destra, il movimento d’idee su cui Tarantino si sofferma con dovizia di particolari, sottolineando il filo rosso che lo lega ai “fratelli maggiori” della Giovane Europa, l’organizzazione fondata dal belga Jean Thiriart nel 1962. Con la “scoperta” dell’europeismo – l’Europa dei popoli, non certo quella dei banchieri – e il superamento del nazionalismo patriottardo, avviene una vera e propria mutazione antropologica e culturale prima ancora che politica. Se fino a quel momento, infatti, i neofascisti si erano limitati alla testimonianza di un mondo che non c’era più, in cui quel che contava era – come suggeriva Julius Evola – rimanere in piedi tra le rovine, con Giovane Europa facevano finalmente irruzione nell’attualità, uscendo dai vecchi recinti di appartenenza, senza complessi, scoprendosi parte integrante del proprio tempo.

«Proprio facendo riferimento al mondo giovanile dal quale queste realtà nascevano – sottolinea Tarantino – emergeva un dato fondamentale: le pulsioni di chi le animava erano assolutamente contestualizzate nell’ambito dei grandi fenomeni generazionali di due determinati periodi, il ’68 e il ’77, di cui hanno rappresentato espressioni compiute e legittime».

Il conservatorismo del Msi, intento a coltivare la rendita di posizione del partito d’ordine, fece sì che quella del ’68 divenne «un’occasione mancata» – come la definì Marco Tarchi –per i giovani di destra. Collocazione, quest’ultima, su cui nel libro di Tarantino si registra l’affettuoso «contrasto» tra il prefatore, Franco Cardini, e lo stesso Luigi G. de Anna, entrambi ex militanti di Giovane Europa e successivamente interlocutori privilegiati della Nuova Destra. «Eravamo ragazzi che avevano sbagliato collocazione», scrive nelle prime pagine lo storico fiorentino. «Noi, però, non fummo mai di sinistra», puntualizza il secondo, malgrado la pluralità di riferimenti non confinati al solito pantheon di autori di destra e la condivisione, con i coetanei di sinistra, dello spirito libertario della contestazione e l’infatuazione per icone “rivoluzionarie” come Che Guevara. Sta di fatto che il racconto sui due movimenti, sia pure diversi per contesto storico e ambizioni, non può certo esaurirsi tout court con la convenzionale collocazione storiografica nel solco dei gruppi neofascisti, o postfascisti che dir si voglia. L’insofferenza per l’ambiente di provenienza, del resto, era talmente forte da necessitare di un radicale cambio di mentalità, nuove forme di comunicazione – fumetti (autoironici come La voce della fogna) e radio libere – ma anche di strappi politici e simbolici. A cominciare dalla croce celtica, introdotta proprio da Giovane Europa e poi sventolata nei Campi Hobbit che si tennero tra il 1977 e il 1981, malgrado i vertici del Msi l’avessero dichiarata “fuorilegge”.

Tarantino nel libro cita, al riguardo, la spiegazione offerta da Gianni Alemanno, militante e poi segretario nazionale del Fronte della Gioventù: «Era la rottura con la vecchia cultura simbolica del partito – dice il sindaco di Roma – e l’affermarsi di un gramscismo di destra che prevedeva l’uso della metapolitica per conquistarsi la società civile». Mentre sull’Italia scendeva la nube della lotta armata, i ragazzi dei Campi Hobbit affilavano le armi della vivacità culturale, scatenando un’offensiva a tutto campo su temi innovativi: dalla musica “alternativa” alla scoperta dell’ecologismo, dal regionalismo – ben prima che nascesse la Lega – alla critica radicale all’occidentalismo e alle cosiddette esportazioni di democrazia.

Su quell’esperienza si è detto e scritto molto, troppo spesso nel tentativo di appropriarsi di un patrimonio che appartiene prima di tutto alle migliaia di ragazzi e ragazze che vissero quelle giornate in barba a ogni direttiva di partito o di corrente coniugando militanza e libertà. Così com’era accaduto per i giovani di Giovane Europa, coloro che parteciparono a quell’epopea sono cresciuti e hanno scelto strade diverse, spesso contrastanti. Il tentativo di sviluppare nuove sintesi si è dimostrato velleitario e il progetto è naufragato, ripiegando su una dimensione meramente intellettuale e impolitica. Un dato innegabile, tuttavia, emerge, pagina dopo pagina, dal lavoro dello storico palermitano: le esperienze e le elaborazioni della Giovane Europa, prima, e della Nuova Destra, poi, hanno fatto sentire i loro effetti nei decenni successivi rinnovando e “sdoganando” l’area politico culturale della destra italiana, contribuendo a creare una classe dirigente (non soltanto “di” e “a” destra) in grado di affrontare con maggiore consapevolezza e lucidità le complesse sfide della modernità.

* * *

Tratto, con il gentile consenso dell’Autore, da Area di ottobre 2011.

lundi, 31 octobre 2011 | Lien permanent

De Jeune Europe aux Camps Hobbit

Archives (2011)

De Jeune Europe aux Camps Hobbit

par Roberto Alfatti Appetiti

Ex: https://www.centrostudilaruna.it/da-giovane-europa-ai-campi-hobbit.html

La narration de l'histoire récente est confiée principalement aux mémoires, dont le péché véniel - et la limite souvent insurmontable - est la complaisance. Aucune trace de cela dans le livre de Giovanni Tarantino, jeune historien de Palerme et journaliste indépendant (ancien rédacteur d'EPolis et collaborateur du Secolo d'Italia, dont il est un auteur estimé), qui vient de paraître aux Edizioni Controcorrente de Naples, Da Giovane Europa ai Campi Hobbit (pp. 201, € 10).

La narration de l'histoire récente est confiée principalement aux mémoires, dont le péché véniel - et la limite souvent insurmontable - est la complaisance. Aucune trace de cela dans le livre de Giovanni Tarantino, jeune historien de Palerme et journaliste indépendant (ancien rédacteur d'EPolis et collaborateur du Secolo d'Italia, dont il est un auteur estimé), qui vient de paraître aux Edizioni Controcorrente de Naples, Da Giovane Europa ai Campi Hobbit (pp. 201, € 10).

Pour l'auteur, né en 1983, sans militantisme politique derrière lui, les années entre 1966 et 1986 - "vingt ans d'expériences de mouvement au-delà de la droite et de la gauche", dit le sous-titre - ont été essentiellement une question d'étude et, sans surprise, l'essai prend vie à partir de sa thèse documentée en histoire contemporaine. Cette recherche, enrichie de témoignages inédits, a été tout sauf facile à mener et pour cette raison particulièrement précieuse, comme le certifie Luigi G. de Anna dans la postface. La reconstruction, sans clins d'œil ni omissions, du parcours de plusieurs générations de militants, dans un après-guerre qui semblait interminable, vers de nouvelles synthèses qui leur auraient permis d'en finir avec les mythes incapacitants, les mots d'ordre, aussi péremptoires qu'anachroniques, l'anticommunisme à la mode, le réductionnisme comme fin en soi et tout l'attirail esthétique et esthétisant du néofascisme italien.

Sortir du tunnel du néofascisme, pour reprendre une heureuse expression de la Nouvelle Droite, ce mouvement d'idées sur lequel Tarantino s'attarde longuement, soulignant le fil rouge qui le lie aux "grands frères" de Jeune Europe, l'organisation fondée par le Belge Jean Thiriart en 1962. Avec la "découverte" de l'européanisme - l'Europe des peuples, pas celle des banquiers - et le dépassement du nationalisme patriotique, une véritable mutation anthropologique et culturelle s'est opérée, avant même la mutation politique. Si jusqu'à ce moment, en effet, les néofascistes s'étaient limités au témoignage d'un monde qui n'existait plus, où ce qui comptait était - comme le suggérait Julius Evola - de rester debout au milieu des ruines, avec Jeune Europe ils ont finalement fait une percée dans l'actualité, sortant des vieilles barrières d'appartenance, sans complexes, se découvrant partie intégrante de leur temps.

"Si l'on se réfère au monde des jeunes d'où sont nées ces réalités - souligne Tarantino - un fait fondamental est apparu: les impulsions de ceux qui les ont animées étaient absolument contextualisées dans le cadre des grands phénomènes générationnels de deux périodes déterminées, 68 et 77, dont elles représentaient des expressions complètes et légitimes".

"Si l'on se réfère au monde des jeunes d'où sont nées ces réalités - souligne Tarantino - un fait fondamental est apparu: les impulsions de ceux qui les ont animées étaient absolument contextualisées dans le cadre des grands phénomènes générationnels de deux périodes déterminées, 68 et 77, dont elles représentaient des expressions complètes et légitimes".

Le conservatisme du MSI, désireux de cultiver la position de parti de l'ordre, a fait de 68 une "occasion manquée" - comme l'a défini Marco Tarchi - pour les jeunes de droite. Cette dernière position, sur laquelle le livre de Tarantino enregistre le "contraste" affectueux entre le préfet, Franco Cardini, et Luigi G. de Anna lui-même, tous deux anciens militants de Giovane Europa et par la suite interlocuteurs privilégiés de la Nouvelle Droite. "Nous étions des jeunes gens qui s'étaient trompés de place", écrit l'historien florentin dans les premières pages. "Nous n'avons pourtant jamais été de gauche", souligne ce dernier, malgré la pluralité des références qui ne se limitent pas au panthéon habituel des auteurs de droite et le partage, avec leurs pairs de gauche, de l'esprit libertaire de contestation et de l'engouement pour des icônes "révolutionnaires" comme Che Guevara. Il est un fait que l'histoire des deux mouvements, bien que différents dans le contexte historique et les ambitions, ne peut être épuisée tout court avec la collocation historiographique conventionnelle dans le sillon des groupes néo-fascistes ou post-fascistes. L'intolérance à l'égard du milieu d'origine, après tout, était si forte qu'elle exigeait un changement radical de mentalité, de nouvelles formes de communication - la bande dessinée (auto-ironique comme La voce della fogna) et la radio libre - mais aussi des ruptures politiques et symboliques. À commencer par la croix celtique, introduite par Giovane Europa et brandie dans les camps Hobbit entre 1977 et 1981, alors que les dirigeants du MSI l'avaient déclarée "hors-la-loi".

Tarantino, dans son livre, cite, à ce propos, l'explication de Gianni Alemanno, militant et alors secrétaire national du Front de la jeunesse : "Ce fut la rupture avec l'ancienne culture symbolique du parti - dit le maire de Rome - et l'émergence d'un gramscisme de droite qui prévoyait l'utilisation de la métapolitique pour gagner la société civile. Alors que le nuage de la lutte armée s'abattait sur l'Italie, les garçons des camps Hobbit affûtaient leurs armes, celles de la vivacité culturelle, déclenchant une offensive tous azimuts sur des thèmes novateurs: de la musique "alternative" à la découverte de l'écologie, du régionalisme - bien avant la naissance de la Ligue - à la critique radicale de l'occidentalisme et de la soi-disant exportation de la démocratie.

Tarantino, dans son livre, cite, à ce propos, l'explication de Gianni Alemanno, militant et alors secrétaire national du Front de la jeunesse : "Ce fut la rupture avec l'ancienne culture symbolique du parti - dit le maire de Rome - et l'émergence d'un gramscisme de droite qui prévoyait l'utilisation de la métapolitique pour gagner la société civile. Alors que le nuage de la lutte armée s'abattait sur l'Italie, les garçons des camps Hobbit affûtaient leurs armes, celles de la vivacité culturelle, déclenchant une offensive tous azimuts sur des thèmes novateurs: de la musique "alternative" à la découverte de l'écologie, du régionalisme - bien avant la naissance de la Ligue - à la critique radicale de l'occidentalisme et de la soi-disant exportation de la démocratie.

Beaucoup a été dit et écrit sur cette expérience, trop souvent pour tenter de s'approprier un patrimoine qui appartient avant tout aux milliers de garçons et de filles qui ont vécu cette époque au mépris de toutes les directives des partis ou du courant, en alliant militantisme et liberté. Comme cela s'est produit pour les jeunes de l'Europe de la jeunesse, ceux qui ont participé à cette épopée ont grandi et choisi des chemins différents, souvent contradictoires. La tentative de développer de nouvelles synthèses s'est avérée vaine et le projet a sombré, retombant dans une dimension purement intellectuelle et impolitique. Un fait indéniable, cependant, émerge, page après page, du travail de l'historien de Palerme: les expériences et les élaborations de Jeune Europe, d'abord, et de la Nouvelle Droite, ensuite, ont fait sentir leurs effets dans les décennies suivantes, renouvelant et "nettoyant" l'espace politique et culturel de la droite italienne, contribuant à créer une classe dirigeante (pas seulement "de" et "à" droite) capable d'affronter avec plus de conscience et de clarté les défis complexes de la modernité.

* * *

Tiré, avec l'aimable autorisation de l'auteur, de Area, octobre 2011.

mercredi, 01 septembre 2021 | Lien permanent

Giuseppe Berto, écrivain proscrit et oublié

Roberto ALFATTI APPETITI:

Roberto ALFATTI APPETITI:

Giuseppe Berto, écrivain proscrit et oublié

Malgré une biographie, remarquable de précision, publiée en 2000 et due à la plume de Dario Biagi, l’établissement culturel italien ne pardonne toujours pas à Giuseppe Berto, l’auteur d’ Il cielo è rosso, d’avoir attaqué avec férocité le pouvoir énorme que le centre-gauche résistentialiste s’est arrogé en Italie. C’est donc la conspiration du silence contre cette “vie scandaleuse”.

Quand, en l’an 2000, l’éditeur Bollati Boringhieri a publié la belle biographie de Dario Biagi, La vita scandalosa di Giuseppe Berto, nous nous sommes profondément réjouis et avons espéré que le débat se réamorcerait autour de la figure et de l’oeuvre du grand écrivain de Trévise et que d’autres maisons d’édition trouveraient le courage de proposer à nouveau au public les oeuvres désormais introuvables de Berto, mais, hélas, après quelques recensions fugaces et embarrassées, dues à des journalistes, le silence est retombé sur notre auteur.

Du reste, ce n’est pas étonnant, car à la barre d’une bonne partie des maisons d’édition italiennes, nous retrouvons les disciples et les héritiers de cet établissement culturel de gauche que Berto avait combattu avec courage, quasiment seul, payant le prix très élevé de l’exclusion, de l’exclusion hors des salons reconnus de la littérature, et d’un ostracisme systématique qui se poursuit jusqu’à nos jours, plus de vingt ans après la mort de l’écrivain. La valeur littéraire et historique du travail biographique de Biagi réside toute entière dans le fait d’avoir braqué à nouveau les feux de la rampe sur la vie tumultueuse d’un personnage véritablement anti-conformiste, d’un audacieux trouble-fête. Biagi nous a raconté son histoire d’homme et d’écrivain non aligné, ses triomphes et ses chutes. Il nous en a croqué un portrait fidèle et affectueux: “Berto avait tout pour faire un vainqueur: le talent, la fascination, la sympathie; mais il a voulu, et a voulu de toutes ses forces, s’inscrire au parti des perdants”.

Giuseppe Berto, natif de Mogliano près de Trévise, surnommé “Bepi” par ses amis, avait fait la guerre d’Abyssinie comme sous-lieutenant volontaire dans l’infanterie et, au cours des quatre années qu’a duré la campagne, il a surmonté d’abord une attaque de la malaria, où il a frôlé la mort, et ensuite a pris une balle dans le talon droit. L’intempérance et l’exubérance de son caractère firent qu’il ne se contenta pas de ses deux médailles d’argent et du poste de secrétaire du “Fascio”, obtenu à l’âge de 27 ans seulement… Il cherchait encore à faire la guerre et, au bout de quelques années, passant sous silence un ulcère qui le tenaillait, réussit à se faire enrôler une nouvelle fois pour l’Afrique où, pendant l’été 1942, l’attendait le IV° Bataillon des Chemises Noires. Avec l’aile radicale des idéalistes rangés derrière la figure de Berto Ricci, il espérait le déclenchement régénérateur d’une seconde révolution fasciste. Il disait: “Avoir participé avec honneur à cette guerre constituera, à mes yeux, un bon droit à faire la révolution”.

Giuseppe Berto, natif de Mogliano près de Trévise, surnommé “Bepi” par ses amis, avait fait la guerre d’Abyssinie comme sous-lieutenant volontaire dans l’infanterie et, au cours des quatre années qu’a duré la campagne, il a surmonté d’abord une attaque de la malaria, où il a frôlé la mort, et ensuite a pris une balle dans le talon droit. L’intempérance et l’exubérance de son caractère firent qu’il ne se contenta pas de ses deux médailles d’argent et du poste de secrétaire du “Fascio”, obtenu à l’âge de 27 ans seulement… Il cherchait encore à faire la guerre et, au bout de quelques années, passant sous silence un ulcère qui le tenaillait, réussit à se faire enrôler une nouvelle fois pour l’Afrique où, pendant l’été 1942, l’attendait le IV° Bataillon des Chemises Noires. Avec l’aile radicale des idéalistes rangés derrière la figure de Berto Ricci, il espérait le déclenchement régénérateur d’une seconde révolution fasciste. Il disait: “Avoir participé avec honneur à cette guerre constituera, à mes yeux, un bon droit à faire la révolution”.

Mais la guerre finit mal pour Berto et, en mai 1943, il est pris prisonnier en Afrique par les troupes américaines et est envoyé dans un camp au Texas, le “Fascist Criminal Camp George E. Meade” à Hereford, où, à peine arrivé, il apprend la chute de Mussolini. Dans sa situation de prisonnier de guerre, il trouve, dit-il, “les conditions extrêmement favorables” pour écrire et pour penser. Il apprend comment trois cents appareils alliés ont bombardé et détruit Trévise le 7 avril 1944, laissant dans les ruines 1100 morts et 30.000 sans abri. Aussitôt, il veut écrire l’histoire de ces “gens perdus”, en l’imaginant avec un réalisme incroyable. Il l’écrit d’un jet et, en huit mois, son livre est achevé. Juste à temps car les Américains changent d’attitude envers leurs prisonniers “non coopératifs”, les obligeant, par exemple, à déjeuner et à rester cinq ou six heures sous le soleil ardent de l’après-midi texan, pour briser leur résistance. Et Berto demeurera un “non coopératif”. Après de longs mois de tourments, il est autorisé à regagner sa mère-patrie.

L’éditeur Longanesi accepte de publier le livre de cet écrivain encore totalement inconnu et, après en avoir modifié le titre, “Perduta gente” (“Gens perdus”), considéré comme trop lugubre, le sort de presse, intitulé “Il sole è rosso”, vers la Noël 1946. Berto a confiance en son talent mais sait aussi quelles sont les difficultés pratiques que recèle une carrière d’écrivain; il commence par rédiger des scénarios de film, ce qu’il considère comme un “vil métier”, afin de lui permettre, à terme, de pratiquer le “noble métier” de la littérature. “Il sole è rosso” connaît un succès retentissant, les ventes battent tous les records en Italie et à l’étranger, en Espagne, en Suisse, en Scandinavie, aux Etats-Unis (20.000 copies en quelques mois) et en Angleterre (5000 copies en un seul jour!). On définit le livre comme “le plus beau roman issu de la seconde guerre mondiale”. En 1948, c’est la consécration car Berto reçoit le prestigieux “Prix Littéraire de Florence”. En 1951, toutefois sa gloire décline en Italie. Son roman “Brigante” demeure ignoré de la critique, alors qu’aux Etats-Unis, il connaît un succès considérable (avec “Il sole è rosso” et “Brigante”, Berto vendra Outre Atlantique deux millions de livres) et le “Time” juge le roman “un chef-d’oeuvre”. Les salons littéraires italiens, eux, ont décidé de mettre à la porte ce “parvenu”, en lui collant l’étiquette de “fasciste nostalgique” et en rappellant qu’il avait refusé de collaborer avec les alliés, même quand la guerre était perdue pour Mussolini et sa “République Sociale”. Biagi nous rappelle cette époque d’ostracisme: “Berto, homme orgueilleux et loyal, refuse de renier ses idéaux et contribue à alimenter les ragots”. Berto ne perd pas une occasion pour manifester son dédain pour ceux qui, subitement, ont cru bon de se convertir à l’antifascisme et qu’il qualifie de “padreterni letterari”, de “résignés de la littérature”. Il s’amuse à lancer des provocations goliardes: “Comment peut-on faire pour que le nombre des communistes diminue sans recourir à la prison ou à la décapitation?”. Il prend des positions courageuses, à contre-courant, à une époque où “le brevet d’antifasciste était obligatoire pour être admis dans la bonne société littéraire” (Biagi).

En 1955, avec la publication de “Guerra in camicia nera” (“La guerre en chemise noire”), une recomposition de ses journaux de guerre, il amorce lui-même sa chute et provoque “sa mise à l’index par l’établissement littéraire”. Berto déclare alors la guerre au “Palazzo” et se mue en un véritable censeur qui ne cessait plus de fustiger les mauvaises habitudes littéraires. La critique le rejette, comme s’il n’était plus qu’une pièce hors d’usage, ignorant délibérément cet homme que l’on définira plus tard comme celui “qui a tenté, le plus honnêtement qui soit, d’expliquer ce qu’avait été la jeunesse fasciste”. Et la critique se mit ensuite à dénigrer ses autres livres. Etrange destin pour un écrivain qui, rejeté par la critique officielle, jouissait toutefois de l’estime de Hemingway; celui-ci avait accordé un entretien l’année précédente à Venise à un certain Montale, qui fut bel et bien interloqué quand l’crivain américain lui déclara qu’il appréciait grandement l’oeuvre de Berto et qu’il souhaitait rencontrer cet écrivain de Trévise. Ses activités de scénariste marquent aussi le pas, alors que, dans les années antérieures, il était l’un des plus demandés de l’industrie cinématographique. Le succès s’en était allé et Berto retrouvait la précarité économique. Et cette misère finit par susciter en lui ce “mal obscur” qu’est la dépression. L’expérience de la dépression, il la traduira dans un livre célèbre qui lui redonne aussitôt une popularité bien méritée.

En 1955, avec la publication de “Guerra in camicia nera” (“La guerre en chemise noire”), une recomposition de ses journaux de guerre, il amorce lui-même sa chute et provoque “sa mise à l’index par l’établissement littéraire”. Berto déclare alors la guerre au “Palazzo” et se mue en un véritable censeur qui ne cessait plus de fustiger les mauvaises habitudes littéraires. La critique le rejette, comme s’il n’était plus qu’une pièce hors d’usage, ignorant délibérément cet homme que l’on définira plus tard comme celui “qui a tenté, le plus honnêtement qui soit, d’expliquer ce qu’avait été la jeunesse fasciste”. Et la critique se mit ensuite à dénigrer ses autres livres. Etrange destin pour un écrivain qui, rejeté par la critique officielle, jouissait toutefois de l’estime de Hemingway; celui-ci avait accordé un entretien l’année précédente à Venise à un certain Montale, qui fut bel et bien interloqué quand l’crivain américain lui déclara qu’il appréciait grandement l’oeuvre de Berto et qu’il souhaitait rencontrer cet écrivain de Trévise. Ses activités de scénariste marquent aussi le pas, alors que, dans les années antérieures, il était l’un des plus demandés de l’industrie cinématographique. Le succès s’en était allé et Berto retrouvait la précarité économique. Et cette misère finit par susciter en lui ce “mal obscur” qu’est la dépression. L’expérience de la dépression, il la traduira dans un livre célèbre qui lui redonne aussitôt une popularité bien méritée.

Mais il garde l’établissement culturel dans son collimateur et ne lâche jamais une occasion pour attaquer “l’illustre et omnipotent Moravia”, grand prêtre de cette intelligentsia, notamment en 1962 lorsqu’est attribué le second Prix Formetor. Ce prix, qui consistait en une somme de six millions de lire, et permettait au lauréat d’être édité dans treize pays, avait été conféré cette fois-là à une jeune femme de vingt-cinq ans, Dacia Maraini, que Moravia lui-même avait appuyée dans le jury; Moravia avait écrit la préface du livre et était amoureux fou de la jeune divorcée et vivait avec elle. Au cours de la conférence de presse, qui suivit l’attribution du Prix, Berto décide de mettre le feu aux poudres, prend la parole et démolit littéralement le livre primé, tout en dénonçant “le danger de corruption que court la société littéraire, si ceux qui jugent de la valeur des oeuvres relèvent désormais d’une camarilla”; sous les ovations du public, il crie à tue-tête “qu’il est temps d’en finir avec ces monopoles culturels protégés par les journaux de gauche”. Toute l’assemblée se range derrière Berto et applaudit, crie, entame des bagarres, forçant la jeune Dacia Maraini à fuir et Moravia à la suivre. Berto n’avait que mépris pour celui qu’il considérait comme “un chef mafieux dans l’orbite culturelle” (comme le rappelle Biagi), comme un “corrupteur”, comme un “écrivain passé de l’érotisme à la mode au marxisme à la mode”. En privé, une gand nombre de critiques reconnaissaient la validité des jugements lapidaires posés par Berto, mais peu d’entre eux osèrent s’engager dans un combat contre la corruption de la littérature et Moravia, grâce à ces démissions, récupéra bien rapidement son prestige.

Entretemps, Berto avait surmonté sa crise existentielle et était retourné de toutes ses forces à l’activité littéraire, sans pour autant abandonner ses activités journalistiques où il jouait le rôle de père fouettard ou de martin-bâton, en rédigeant des articles littéraires et des pamphlets incisifs, décochés contre ses détracteurs. “Male oscuro” a connu un succès inimaginable: en quelques mois, on en vend 100.000 copies dans la péninsule et son auteur reçoit le Prix Strega. Berto a reconquis son public, ses lecteurs le plébiscitent mais, comme il fallait s’y attendre, “la critique radicale de gauche le tourne en dérision, minimise la valeur littéraire de ses livres et dénature ses propos”. Ainsi, Walter Pedullà met en doute “l’authenticité du conflit qui avait opposé Berto à son père” et la sincérité même de “Male oscuro” alors que la prestigieuses revue américaine “New York Review of Books” avait défini ce livre comme l’unique ouvrage d’avant-garde dans l’Italie de l’époque. “Mal oscuro”, de plus, gagne deux prix en l’espace d’une semaine, le Prix Viareggio et le Prix Campiello.

Berto a retouvé le succès mais, malgré cela, il ne renonce pas au ton agressif qui avait été le sien dans ses années noires, notamment dans les colonnes du “Carlino” et de la “Nazione” et, plus tard, du “Settimanale” de la maison Rusconi, tribune du haut de laquelle il s’attaque “aux hommes, aux institutions et aux mythes”. En 1971, Berto publie un pamphlet “Modesta proposta per prevenire” qui, malgré les recensions négatives de la critique, se vend à 40.000 copies en quelques mois. Si on relisait ce pamphlet aujourd’hui, du moins si un éditeur trouvait le courage de le republier, on pourrait constater la lucidité de Berto lorsqu’il donnait une lecture anticonformiste et réaliste de la société italienne de ces années-là. On découvrirait effectivement sa clairvoyance quand il repérait les mutations de la société italienne et énonçait les prospectives qu’elles rendaient possibles. Déjà à l’époque, il dénonçait notre démocratie comme une démocratie bloquée et disait qu’au fascisme, que tous dénonçaient, avait succédé un autre régime basé sur la malhonnêteté. Il stigmatisait aussi la “dégénérescence partitocratique et consociative de la vie politique italienne” et, toujours avec le sens du long terme, annonçait l’avènement du fédéralisme, du présidentialisme et du système électoral majoritaire. Il jugeait, et c’était alors un sacrilège, la résistance comme “un phénomène minoritaire, confus et limité dans le temps, … rendu possible seulement par la présence sur le sol italien des troupes alliées”. Pour Berto, c’était le fascisme, et non la résistance, “qui constituait l’unique phénomène de base national-populaire observable en Italie depuis le temps de César Auguste”.