Dans une logique de contrecarrer le Grand Effacement des mémoires, donc de notre identité d’Européen – ce que nous nommons par néologisme « européanité » – l’étude des Indo-Européens nous paraît être incontournable. Au-delà de l’utilité de telles études, dans ce qu’elles peuvent apporter au champ de la métapolitique, il faut aussi souligner ô combien le sujet est passionnant en lui-même, pour peu que l’on ne soit pas réfractaire à une certaine rigueur académique ainsi qu’à des spécificités d’ordre disciplinaire pouvant rendre l’étude hermétique.

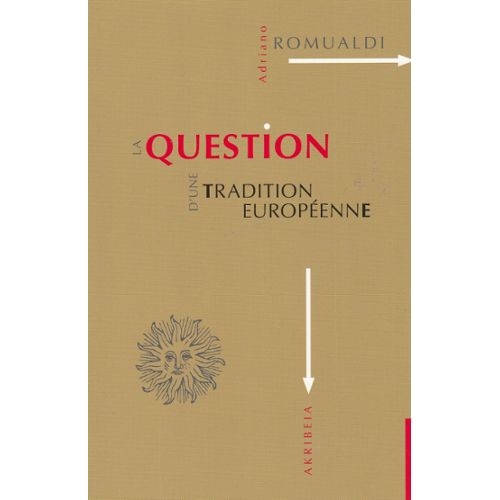

Dans le domaine des études indo-européennes, le professeur Jean Haudry, à la suite de Georges Dumézil, fait office de référence incontestable. Néanmoins ses travaux ne sont pas accessibles au néophyte, même armé de la meilleure volonté, quand bien même muni d’une patience qui lui servira à rechercher, en parallèle de sa lecture initiale, de nombreux termes et de nombreux concepts propices à la bonne compréhension de son sujet. Le lecteur désireux de se cultiver devra s’orienter vers une ou plusieurs introductions adéquates. L’une d’entre elles, La question d’une tradition européenne, du talentueux et regretté Adriano Romualdi représente, à n’en pas douter, la meilleure introduction qui soit.

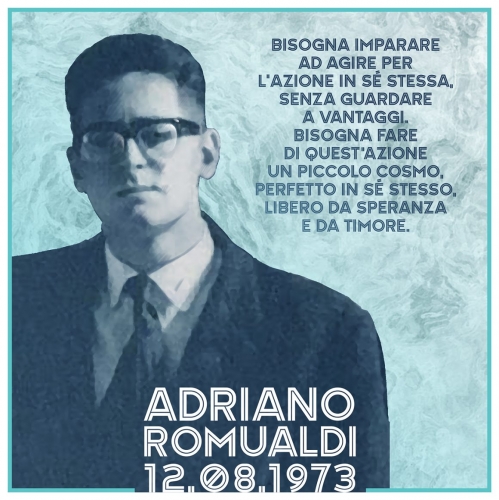

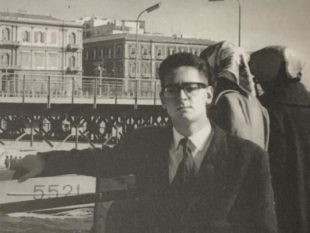

Adriano Romualdi

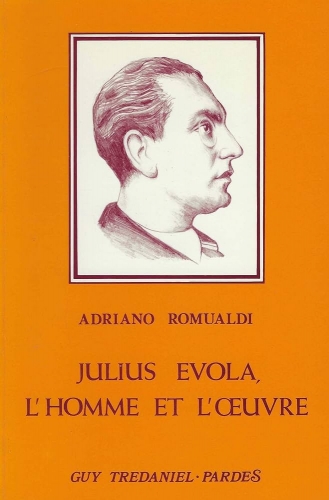

Fils de l’un des cadres de la République sociale italienne, Adriano Romualdi se fit remarquer très tôt pour son talent. En parallèle de son statut de professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Palerme, il se distingua comme l’un des meilleurs théoriciens de la Droite radicale italienne. Grand disciple de Julius Evola, dont il promouva l’œuvre, Romualdi consacra ses écrits à dessiner les contours d’une Droite radicale alter-européenne et racialiste. Hélas ! Ce penseur brillant perdit la vie lors d’un accident de voiture durant l’été 1973. La Droite radicale italienne venait de perdre l’« un de ses représentants les mieux qualifiés » selon les mots de l’auteur de Révolte contre le monde moderne. Adriano Romualdi n’est pas une figure connue en France. Seulement trois de ses livres sont disponibles en français, dont La question d’une tradition européenne. Espérons à l’avenir que ses nombreux écrits feront l’objet d’une traduction car il serait dommageable de se priver d’un tel talent.

L’essai d’Adriano Romualdi pose donc la question de l’existence de ce qu’il nomme une « tradition européenne ». Par où devrions-nous commencer à chercher les fondements de celle-ci ? « Une physionomie européenne commence à émerger des brumes de la Haute-Préhistoire au cours du IVe millénaire av. J-C. C’est un événement qui s’accompagne d’un choix déjà spirituellement significatif : le rejet de la “ civilisation de la Mère ” et l’affirmation de l’Urvolk, du peuple originel indo-européen comme communauté essentiellement virile et patriarcale (p. 29). » D’emblée, l’auteur, en bon héritier de Julius Evola, expose la dichotomie des pôles masculin (olympien) et féminin (chthonien), l’élément racial nordique incarne ce premier pôle essentiellement et, donc, substantiellement albo-européen, alors que le deuxième correspond au « ciel euro-asiatique et euro-africain de la Mère qui pénètre, à travers la race méditerranéenne et ses prolongements libyens, ligures, ibériques, pélasgiens, jusqu’au cœur du continent européen (p. 30) ». Ces peuples du Nord vont déferler sur l’Europe centrale, orientale et balkanique. Romualdi note que « cette irruption s’accompagne de l’apparition de symboles solaires. Elle marque la naissance du svastika […], de la roue solaire, du cercle dans le carré, du disque incisé ou poinçonné et du disque radiant (p. 31) ».

L’européanité se trouve également présente chez les « occidentaux de l’Orient » comme l’écrit Romualdi. Nos liens avec la Perse et l’Inde d’une certaine époque semblent évidents. À ce titre l’auteur fait remarquer que « dans le Rig-Veda apparaît déjà la notion centrale de la religiosité indo-européenne et de la race blanche : la notion d’Ordre. L’Ordre entendu comme logos universel et collaboration de toutes les forces humaines avec toutes les forces divines (p. 37) ». Celui-ci « comme fondement de l’univers indo-européen, est à la fois dans le monde et hors du monde. C’est la source d’où jaillissent le kosmos visible et le kosmos invisible (p. 40) ». L’Ordre est donc synonyme de Totalité. Un autre moment important est la migration dorienne, « c’est-à-dire de ce mouvement de peuples du Nord […] qui pousse les Doriens en Grèce, amorce les migrations italiques dans la péninsule des Apennins et provoque la dispersion des Celtes dans toute l’Europe occidentale (p. 45) ».

« Dans le monde grec, c’est la Préhistoire indo-européenne qui se met à parler. Le premier “ verbe ” articulé de la civilisation grecque est la religion olympienne (p. 52). » En effet, s’il y a bien un Dieu européen qui fait office de Dieu tutélaire (et qui constitue alors l’aspect solaire et ouranien du Divin), c’est bien Apollon. Le Dieu à la lyre « incarne un autre aspect de l’Ordre : l’Ordre comme lumière intellectuelle et formation artistique, mais aussi comme transparence solaire qui est santé et purification (p. 53) ». Les Dieux de l’Olympe, selon Adriano Romualdi, reflètent une part de nous-mêmes : « Dans les divinités olympiennes, l’âme nordique de la race blanche a contemplé sa plus pure profondeur métaphysique. L’eusébia, la vénération éclairée par la sagesse du jugement; l’aidos, la retenue pudique face au divin; la sophrosyné, la vertu faite d’équilibre et d’intrépidité : telles sont les attitudes à travers lesquelles la religion olympienne s’exprime comme un phénomène typiquement européen. Et le panthéon olympien est le miroir de cette mesure. De manière significative, même ses composantes féminines tendent à participer à des valeurs viriles : comme Héra, en tant que symbole du coniugium, comme Artémis, en raison de sa juvénilité réservée et sportive, comme Athéna, la déesse de l’intelligence aguerrie et de la réflexion audacieuse, sortie tout armée de la tête de Zeus (p. 55). »

Concernant le monde romain, Adriano Romualdi précise que « la religiosité romaine présente en arrière-plan expressément politique (p. 61) ». L’avènement du christianisme au sein de l’Empire romain n’a pas échappé à l’auteur. Ce dernier nous rappelle ce qu’il est vraiment « un phénomène racial, social et idéal étranger à l’Antiquité gréco-romaine (p. 70) ». Il poursuit : « Le pathos chrétien, ce mélange de sentimentalisme plébéien et de grandiloquence sémitique, cet humanitarisme veiné d’hystérie eschatologique, contredit le goût classique (p. 70) ». Enfin, il conclut cet épisode de notre histoire en mettant en lumière l’exemplarité laissée durant cette période. Revenir aux Grecs, c’est retrouver la splendeur radieuse d’Apollon. « Ainsi déclinait le monde antique, où l’idée d’un Ordre sage et lumineux, apparue durant la préhistoire indo-européenne, était devenue image et parole en Grèce, puis organisation politique à Rome. Une ultime théophanie de la lumière disparaissait, mais elle laissait un modèle de clarté, de maîtrise et de mesure dans lequel l’esprit de la race blanche ne cesserait plus de se reconnaître (p. 75). »

Adriano Romualdi ne peut pas faire l’impasse de l’analyse de l’européanité au temps de l’Europe chrétienne. De toute évidence, cette dernière ne fut pas créée ex nihilo, les polythéismes ont laissé une trace plus que visible qui « traduit aussi la réapparition d’une vision ancienne dans l’intériorité même de la race indo-européenne (pp. 78-79) ». Comme le dit lui-même l’auteur, « le christianisme s’illumine et se fait olympien. […] C’est ainsi que […] refleurit la conception de l’ordre visible symbole de l’ordre invisible […], c’est ainsi qu’au pacifisme cosmopolite du premier christianisme succèdent le mythe de la guerre sainte et l’Éloge de la nouvelle milice par Bernard de Clairvaux (p. 79) ». Ce « corps étranger » à l’européanité finit donc par s’intégrer à lui, tout du moins en partie, et, finalement, à y trouver sa place. « La vocation antique à la rationalité olympienne resurgit et, avec la même passion géométrique que celle qui avait projeté dans l’espace les colonnes doriennes, mesure le kosmos grâce à la mathématique hardie des cathédrales gothiques. C’est ainsi que le christianisme, romanisé dans ses structures hiérarchiques, germanisé dans sa substance humaine et hellénisé en raison d’incessantes transfusions d’aristotélisme et de néoplatonisme, acquiert une citoyenneté pleine et entière en Europe (p. 81). »

Pourtant, l’âme européenne originelle existe toujours. Elle ne se prête pas, entièrement du moins, à une hybridation qui serait, il faut le dire, contre-nature. Le syncrétisme, et ce que certains nomment pagano-christianisme ou catholicisme solaire, bien qu’effectif en partie, ne fonctionne pas. L’exception pour Adriano Romualdi se trouve en la personne de ce grand mystique chrétien que fut Maître Eckart. Malheureusement l’involution « kali-yugesque » corrompt tout, et de la Réforme à la déchristianisation, le Divin s’efface en apparence, mais demeure toujours chez les Européens, même si le rationalisme et le scientisme semblent avoir détrôné ce dernier. « Les origines des mathématiques sont apolliniennes, même si leurs applications semblent aller à la rencontre de Marsyas. Il y a dans la science et la technique une adhésion au style intérieur de l’homme blanc qu’il ne faut pas méconnaître (p. 91). » À l’instar d’Oswald Spengler, qu’il a sûrement lu, Romualdi a parfaitement compris que la civilisation de l’Homme blanc est celle de la Technique.

En définitive, cet essai synthétique, simple d’accès et passionné, nous paraît être un exposé brillant. Véritable mise en forme de l’histoire de notre européanité, Adriano Romualdi n’omet pas les caractéristiques de l’âme de notre race, tout en soulignant toujours la réalité du substrat biologique de notre peuple. Lecture complémentaire du livre La religiosité indo-européenne d’Hans F.K. Günther (1), que nous avions précédemment recensé (2), La question d’une tradition européenne permettra aux néophytes d’acquérir des bases solides et saines sur un sujet particulièrement important.

Thierry Durolle

Notes

1 : Hans F.K. Günther, La religiosité indo-européenne, Diffusion du Lore, 124 p., 16,90 €.

2 : cf. http://www.europemaxima.com/la-lumiere-septentrionale-de-nos-origines-par-thierry-durolle/

• Adriano Romualdi, La question d’une tradition européenne, Akribeia, 2014, 112 p., 15 €.

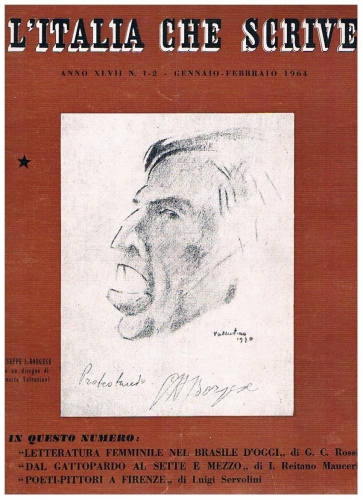

La collaboration à L'Italia che scrive, journal fondé en 1918 par Angelo Fortunato Formiggini, est plus substantielle. Il s'agit d'écrits sur la philosophie de Nietzsche, de critiques d'ouvrages de Huizinga, Cantimori et Gibbon, ainsi que du long texte I settant' anni di Julius Evola. L'article consacré à Wagner a lui aussi une approche clairement évolienne : le musicien est en effet critiqué en termes nietzschéens et évoliens. La monographie photographique du Touring Club italien consacrée au paysage du Latium, qu'Adriano croyait profondément animé, comme Bachofen l'avait déjà compris, par les anciens potestats divins, est intéressante. Tout aussi importants sont les essais parus dans Pagine Libere, revue dirigée par Vito Panunzio et publiée par Volpe. Dans ses colonnes paraît l'essai Idee per una cultura di Destra. Romualdi prend ses distances avec la nostalgie patriotarde du MSI.

La collaboration à L'Italia che scrive, journal fondé en 1918 par Angelo Fortunato Formiggini, est plus substantielle. Il s'agit d'écrits sur la philosophie de Nietzsche, de critiques d'ouvrages de Huizinga, Cantimori et Gibbon, ainsi que du long texte I settant' anni di Julius Evola. L'article consacré à Wagner a lui aussi une approche clairement évolienne : le musicien est en effet critiqué en termes nietzschéens et évoliens. La monographie photographique du Touring Club italien consacrée au paysage du Latium, qu'Adriano croyait profondément animé, comme Bachofen l'avait déjà compris, par les anciens potestats divins, est intéressante. Tout aussi importants sont les essais parus dans Pagine Libere, revue dirigée par Vito Panunzio et publiée par Volpe. Dans ses colonnes paraît l'essai Idee per una cultura di Destra. Romualdi prend ses distances avec la nostalgie patriotarde du MSI. Il faut souligner que Romualdi était, à la différence de Thiriart et de Jeune Europe, animé par un réalisme politique qui lui faisait considérer comme « pure velléité de penser à se libérer [...] de la défense armée américaine » (p. 39), ce qui l'aurait rendu indigne du communisme en marche. Ici aussi, Adriano épouse les positions évoliennes. Sont également rassemblés dans le livre les écrits romualdiens sur Cavour (deux à caractère historique), de La Torre (trois, dont un posthume) et de La Destra (trois articles significatifs, notamment celui concernant les courants politiques allemands actifs de 1918 à l'avènement du nazisme), ainsi que ceux de L'Italiano, tribune libre de la droite culturelle. On notera en particulier les écrits relatifs aux manifestations étudiantes, d'où il ressort qu'il avait compris que le « carnavalesque soixante-huitard » visait à faire taire la Tradition.

Il faut souligner que Romualdi était, à la différence de Thiriart et de Jeune Europe, animé par un réalisme politique qui lui faisait considérer comme « pure velléité de penser à se libérer [...] de la défense armée américaine » (p. 39), ce qui l'aurait rendu indigne du communisme en marche. Ici aussi, Adriano épouse les positions évoliennes. Sont également rassemblés dans le livre les écrits romualdiens sur Cavour (deux à caractère historique), de La Torre (trois, dont un posthume) et de La Destra (trois articles significatifs, notamment celui concernant les courants politiques allemands actifs de 1918 à l'avènement du nazisme), ainsi que ceux de L'Italiano, tribune libre de la droite culturelle. On notera en particulier les écrits relatifs aux manifestations étudiantes, d'où il ressort qu'il avait compris que le « carnavalesque soixante-huitard » visait à faire taire la Tradition.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Si, d'une part, nous assistons à la reprise, par les courants de pensée les plus divers, de thèmes philosophiques et littéraires de nature révolutionnaire-conservatrice, essentiellement comme un symptôme de la crise des idéologies soutenant les "magnifiques destins et progrès de l'humanité", d'autre part, se répand une coutume culturelle tendant au dialogue - en soi très positive - dans laquelle semblent toutefois manquer le pathos de la différence, la reconnaissance des origines, la conscience de l'appartenance et la recherche d'une identité spécifique. Je crois que le dialogue et la tolérance ne sont pas synonymes d'abdication ou de recherche impossible de manières d'être, de statuts sociaux, de styles de vie totalement détachés d'un terreau. Si la plante n'est pas enracinée dans un humus plus que fertile, tôt ou tard elle se fane, elle meurt. Il y a environ deux siècles, Donoso Cortés parlait de "négations absolues et d'affirmations souveraines", une expression qui sonne comme un reproche au régime de médiation qui caractérise les affaires des démocraties soumises au mercantilisme, mais malgré cette habitude répandue, les raisons du décisionnisme radical semblent plus fondées que jamais aujourd'hui. C'est, à y regarder de plus près, la contradiction la plus tangible de notre époque, qui est celle des grandes décisions où les suggestions de la nostalgie s'accordent très mal avec les attraits d'un possible "should be".

Si, d'une part, nous assistons à la reprise, par les courants de pensée les plus divers, de thèmes philosophiques et littéraires de nature révolutionnaire-conservatrice, essentiellement comme un symptôme de la crise des idéologies soutenant les "magnifiques destins et progrès de l'humanité", d'autre part, se répand une coutume culturelle tendant au dialogue - en soi très positive - dans laquelle semblent toutefois manquer le pathos de la différence, la reconnaissance des origines, la conscience de l'appartenance et la recherche d'une identité spécifique. Je crois que le dialogue et la tolérance ne sont pas synonymes d'abdication ou de recherche impossible de manières d'être, de statuts sociaux, de styles de vie totalement détachés d'un terreau. Si la plante n'est pas enracinée dans un humus plus que fertile, tôt ou tard elle se fane, elle meurt. Il y a environ deux siècles, Donoso Cortés parlait de "négations absolues et d'affirmations souveraines", une expression qui sonne comme un reproche au régime de médiation qui caractérise les affaires des démocraties soumises au mercantilisme, mais malgré cette habitude répandue, les raisons du décisionnisme radical semblent plus fondées que jamais aujourd'hui. C'est, à y regarder de plus près, la contradiction la plus tangible de notre époque, qui est celle des grandes décisions où les suggestions de la nostalgie s'accordent très mal avec les attraits d'un possible "should be".

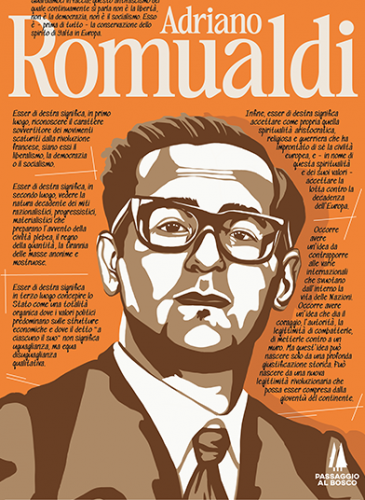

Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'imaginer ce qui aurait pu se passer si l’homme le plus prometteur et le plus valable dans la culture de droite (de droite seulement ?), engagée à l’époque dans la guerre culturelle en cours en Italie n'avaient pas été violemment fauché sur une autoroute en un mois d'août 1973. Mais il me paraît utile de penser aux aspects du travail de Romualdi qui ont été négligés au fil des années. Romualdi a laissé derrière lui un bon nombre d'intuitions, exprimées dans un langage encore jeune : elles peuvent aujourd'hui refleurir dans notre contexte. Pour Adriano, l'idée de l'Europe et la tentative d'élaborer un nouveau mythe pour le nationalisme européen représentent la voie pour sortir des impasses dans lesquelles les mouvements patriotiques (même les plus révolutionnaires) s'étaient enfermés suite aux épreuves des deux guerres mondiales.

Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'imaginer ce qui aurait pu se passer si l’homme le plus prometteur et le plus valable dans la culture de droite (de droite seulement ?), engagée à l’époque dans la guerre culturelle en cours en Italie n'avaient pas été violemment fauché sur une autoroute en un mois d'août 1973. Mais il me paraît utile de penser aux aspects du travail de Romualdi qui ont été négligés au fil des années. Romualdi a laissé derrière lui un bon nombre d'intuitions, exprimées dans un langage encore jeune : elles peuvent aujourd'hui refleurir dans notre contexte. Pour Adriano, l'idée de l'Europe et la tentative d'élaborer un nouveau mythe pour le nationalisme européen représentent la voie pour sortir des impasses dans lesquelles les mouvements patriotiques (même les plus révolutionnaires) s'étaient enfermés suite aux épreuves des deux guerres mondiales. Nous arrivons ici à un deuxième aspect fondamental de l'œuvre de Romualdi. Adriano comprend la nécessité stratégique de maîtriser le langage, les instruments, voire les conclusions des sciences occidentales modernes. En vivant avec Evola, il va acquérir un amour pour l'élément archaïque, pour ce qui, dans un passé lointain, a marqué la pureté d'une manière d'être encore incorruptible. Néanmoins, Romualdi réagit énergiquement au courant "guénonien" de la pensée traditionaliste : à cette approche d’antiquaire, et même un peu lunatique, qui, au nom de dogmes immuables, a conduit au mépris de tout ce qui avait changé dans l'histoire des dix derniers siècles, au mépris des grandes créations du génie moderne européen. Ainsi, alors que les "Guénoniens" se sont perdus dans la métaphysique arabe et ont alimenté d'interminables polémiques sur la "régularité initiatique" ou sur la "primauté du Brahmane", Adriano Romualdi veut donner une nouvelle définition au concept de Tradition.

Nous arrivons ici à un deuxième aspect fondamental de l'œuvre de Romualdi. Adriano comprend la nécessité stratégique de maîtriser le langage, les instruments, voire les conclusions des sciences occidentales modernes. En vivant avec Evola, il va acquérir un amour pour l'élément archaïque, pour ce qui, dans un passé lointain, a marqué la pureté d'une manière d'être encore incorruptible. Néanmoins, Romualdi réagit énergiquement au courant "guénonien" de la pensée traditionaliste : à cette approche d’antiquaire, et même un peu lunatique, qui, au nom de dogmes immuables, a conduit au mépris de tout ce qui avait changé dans l'histoire des dix derniers siècles, au mépris des grandes créations du génie moderne européen. Ainsi, alors que les "Guénoniens" se sont perdus dans la métaphysique arabe et ont alimenté d'interminables polémiques sur la "régularité initiatique" ou sur la "primauté du Brahmane", Adriano Romualdi veut donner une nouvelle définition au concept de Tradition. Disons la vérité, lorsque la Nouvelle Droite française a commencé à valoriser les études de sociobiologie, l'éthologie de Lorenz et les recherches de psychologie les plus hétérodoxes, elle n'a fait que développer une impulsion déjà lancée par Adriano Romualdi. Et c’est aussi un héritage de Romualdi qui se manifeste, lorsque Guillaume Faye lance sa brillante provocation lexicale en se définissant comme « archéofuturiste ». L'Archéofuturisme de Faye propose en effet de réconcilier "Evola et Marinetti" ou les racines profondes de l'Europe et sa capacité scientifico-technologique moderne. Faye reprend, au fond, un thème notoire de Romualdi. Le lecteur de Fascisme comme phénomène européen se souviendra que Romualdi, dans le mouvement historique des fascismes, a reconnu la tentative de défendre les aspects les plus élevés de la tradition avec les instruments les plus audacieux de la modernité. En tournant son regard vers le futur proche, qui était prédit dans les années de la Contestation de 68, Romualdi a vu le risque de voir les Européens se ramollir mentalement dans leur bien-être, tombant comme des fruits trop mûrs dans les rets de peuples moins civilisés et moins vitaux (lire la préface de Correnti politiche e culturali della destra tedesca). Romualdi n'a donc jamais négligé les aspects les plus positifs de la modernité européenne et de cette société de bien-être construite à l'Ouest. Aujourd'hui, il se moquerait sans doute copieusement de ces intellectuels qui, à droite, sont tentés d'embrasser de stupides utopies islamisantes. Romualdi voulait une Europe ancrée dans sa propre "Arkè", et en même temps moderne, innovante, à la pointe de la technologie. Une Europe dans laquelle les hommes savent idéalement dialoguer avec Sénèque et Marc-Aurèle tout en conduisant des voitures rapides, en utilisant les instruments de communication par satellite, en opérant avec des lasers. Cette image de l'Europe, esquissée en quelques années par Romualdi, reste aujourd'hui le meilleur "préambule" pour un continent ancien et pourtant toujours audacieux.

Disons la vérité, lorsque la Nouvelle Droite française a commencé à valoriser les études de sociobiologie, l'éthologie de Lorenz et les recherches de psychologie les plus hétérodoxes, elle n'a fait que développer une impulsion déjà lancée par Adriano Romualdi. Et c’est aussi un héritage de Romualdi qui se manifeste, lorsque Guillaume Faye lance sa brillante provocation lexicale en se définissant comme « archéofuturiste ». L'Archéofuturisme de Faye propose en effet de réconcilier "Evola et Marinetti" ou les racines profondes de l'Europe et sa capacité scientifico-technologique moderne. Faye reprend, au fond, un thème notoire de Romualdi. Le lecteur de Fascisme comme phénomène européen se souviendra que Romualdi, dans le mouvement historique des fascismes, a reconnu la tentative de défendre les aspects les plus élevés de la tradition avec les instruments les plus audacieux de la modernité. En tournant son regard vers le futur proche, qui était prédit dans les années de la Contestation de 68, Romualdi a vu le risque de voir les Européens se ramollir mentalement dans leur bien-être, tombant comme des fruits trop mûrs dans les rets de peuples moins civilisés et moins vitaux (lire la préface de Correnti politiche e culturali della destra tedesca). Romualdi n'a donc jamais négligé les aspects les plus positifs de la modernité européenne et de cette société de bien-être construite à l'Ouest. Aujourd'hui, il se moquerait sans doute copieusement de ces intellectuels qui, à droite, sont tentés d'embrasser de stupides utopies islamisantes. Romualdi voulait une Europe ancrée dans sa propre "Arkè", et en même temps moderne, innovante, à la pointe de la technologie. Une Europe dans laquelle les hommes savent idéalement dialoguer avec Sénèque et Marc-Aurèle tout en conduisant des voitures rapides, en utilisant les instruments de communication par satellite, en opérant avec des lasers. Cette image de l'Europe, esquissée en quelques années par Romualdi, reste aujourd'hui le meilleur "préambule" pour un continent ancien et pourtant toujours audacieux.

Il y a 80 ans, le 9 décembre 1940, Adriano Romualdi naissait à Forlì. Cet anniversaire est important pour se souvenir de cet intellectuel, demeuré jeune parce que décédé prématurément, le 12 août 1973, à la suite d'un accident de voiture. Son souvenir est resté gravé dans la mémoire de la jeune génération des années cinquante, confrontée à l'engagement politique et culturel des années soixante-dix. Adriano Romualdi était, pour cette génération, une sorte de grand frère, capable d'offrir à la vision néo-fasciste des raisons d'être plus profondes, puis d’emprunter de manière autonome les chemins d'un nouveau dynamisme culturel. Dans cette perspective, sa personnalité reste encore un exemple.

Il y a 80 ans, le 9 décembre 1940, Adriano Romualdi naissait à Forlì. Cet anniversaire est important pour se souvenir de cet intellectuel, demeuré jeune parce que décédé prématurément, le 12 août 1973, à la suite d'un accident de voiture. Son souvenir est resté gravé dans la mémoire de la jeune génération des années cinquante, confrontée à l'engagement politique et culturel des années soixante-dix. Adriano Romualdi était, pour cette génération, une sorte de grand frère, capable d'offrir à la vision néo-fasciste des raisons d'être plus profondes, puis d’emprunter de manière autonome les chemins d'un nouveau dynamisme culturel. Dans cette perspective, sa personnalité reste encore un exemple. Son idée d'un droit politique "non égalitaire" repose sur ces solides fondements spirituels, que je viens d’exposer ici. C'est en septembre 1972 qu'Adriano Romualdi, à l'occasion de la conférence annuelle de la revue L'Italiano, dirigée par son père Pino, figure historique du MSI, met en évidence la distinction entre la droite (politique et culturelle) et le qualunquisme, sous ses différentes formes (qualunquisme politique, patriotique, culturel).

Son idée d'un droit politique "non égalitaire" repose sur ces solides fondements spirituels, que je viens d’exposer ici. C'est en septembre 1972 qu'Adriano Romualdi, à l'occasion de la conférence annuelle de la revue L'Italiano, dirigée par son père Pino, figure historique du MSI, met en évidence la distinction entre la droite (politique et culturelle) et le qualunquisme, sous ses différentes formes (qualunquisme politique, patriotique, culturel). En dehors des contingences d'une situation politique et culturelle de cette époque d’avant 1973, qui sont nettement perceptibles dans certains passages de son œuvre écrite, inévitablement affectée par le temps qui a passé. Les bouleversements de notre époque ont changé la donne (il suffit de penser à la fin de l'URSS, à la crise de l'empire américain, à l'émergence de la mondialisation, à la montée des nouvelles économies asiatiques). Les propositions de Romualdi conservent leur valeur, dans la mesure où elles se nourrissent d'une vision profonde de la culture et donc de la politique, rejetant tout minimalisme et toute respectabilité rassurante.

En dehors des contingences d'une situation politique et culturelle de cette époque d’avant 1973, qui sont nettement perceptibles dans certains passages de son œuvre écrite, inévitablement affectée par le temps qui a passé. Les bouleversements de notre époque ont changé la donne (il suffit de penser à la fin de l'URSS, à la crise de l'empire américain, à l'émergence de la mondialisation, à la montée des nouvelles économies asiatiques). Les propositions de Romualdi conservent leur valeur, dans la mesure où elles se nourrissent d'une vision profonde de la culture et donc de la politique, rejetant tout minimalisme et toute respectabilité rassurante.