mardi, 13 mai 2025

Economie verte et écologisme néolibéral

Economie verte et écologisme néolibéral

Diego Fusaro

Source: https://posmodernia.com/business-ecologico-el-ambientalis...

Il existe un paradoxe apparent lié à la question de l'apocalypse environnementale qu'il convient d'aborder : le logo dominant dans le cadre du technocapitalisme du nouveau millénaire non seulement ne reste pas silencieux face au dilemme de la catastrophe imminente, mais l'élève au rang d'objet d'une prolifération discursive hypertrophique. L'urgence environnementale et climatique est, à juste titre, l'un des sujets les plus soulignés et les plus discutés dans l'ordre actuel du discours.

Cela semble, à première vue, une contradiction dans les termes, si l'on considère que poser ce dilemme revient à énoncer la contradiction même du capital, qui est son fondement. Ne serait-il pas plus cohérent avec l'ordre technocapitaliste d'occulter - ou du moins de marginaliser - cette question problématique, d'une manière similaire à ce qui se passe avec la question socio-économique du classisme et de l'exploitation du travail, rigoureusement exclue du discours public et de l'action politique ?

Affirmer que, contrairement au problème de l'exploitation du travail (qui reste largement invisible et qui, de toute façon, peut être facilement éludé par le discours dominant), la question environnementale est claire et évidente aux yeux de tous, oculos omnium, et que, par conséquent, il serait impossible de l'éviter comme si elle n'existait pas, revient à faire une affirmation vraie mais, en même temps, insuffisante: une affirmation qui, en outre, n'expliquerait pas les raisons pour lesquelles le discours dominant non seulement aborde ouvertement la question, en la reconnaissant dans sa pleine réalité, mais tend même à l'amplifier et à la transformer en une urgence et en une véritable urgence planétaire.

La thèse que nous entendons soutenir à cet égard est qu'il existe une différence notable entre la question environnementale et la question socio-économique (que Marx appellerait, sans périphrase et à juste titre, « lutte des classes »). Cette dernière ne peut en aucun cas être « normalisée » et métabolisée par l'ordre technocapitaliste qui, en fait, opère de telle sorte qu'elle n'est même, tendanciellement, jamais mentionnée (ni, ça va sans dire par les forces du camp gauche de la politique, depuis longtemps redéfini comme gauche néolibérale ou, mieux encore, « sinistrash » - gauche poubelle). Margaret Thacher, quant à elle, avait déjà ostracisé le concept même de classe sociale, le qualifiant de vestige inutile et pernicieux du communisme (selon ses propres termes : « la classe est un concept communiste. Il sépare les gens en groupes comme s'il s'agissait de parcelles et les monte ensuite les uns contre les autres").

Comme nous l'avons montré plus en détail dans notre étude Démophobie (2023), les droits sociaux sont remplacés dans l'ordre discursif et dans l'action politique par des « droits arc-en-ciel », c'est-à-dire par ces caprices de consommateurs qui, en plus de permettre de détourner le regard du conflit de classe, sont intrinsèquement fonctionnels à la logique néolibérale d'expansion de la marchandisation du monde de la vie. Et les forces politiques sont toutes réorganisées à l'extrême centre de la grosse Koalition néolibérale, apparaissant de plus en plus comme des articulations du parti unique du turbo-capital qui élève le fanatisme économique et le classisme, l'impérialisme et l'aliénation à un destin inéluctable et à un horizon exclusif (il n'y a pas d'alternative).

Comme nous l'avons montré plus en détail dans notre étude Démophobie (2023), les droits sociaux sont remplacés dans l'ordre discursif et dans l'action politique par des « droits arc-en-ciel », c'est-à-dire par ces caprices de consommateurs qui, en plus de permettre de détourner le regard du conflit de classe, sont intrinsèquement fonctionnels à la logique néolibérale d'expansion de la marchandisation du monde de la vie. Et les forces politiques sont toutes réorganisées à l'extrême centre de la grosse Koalition néolibérale, apparaissant de plus en plus comme des articulations du parti unique du turbo-capital qui élève le fanatisme économique et le classisme, l'impérialisme et l'aliénation à un destin inéluctable et à un horizon exclusif (il n'y a pas d'alternative).

Contrairement à la question socio-économique, la question environnementale peut être métabolisée et - littéralement - rentabilisée par l'ordre technocapitaliste pour de multiples raisons. Précisons toutefois que l'ordre discursif néolibéral affronte et, en fait, amplifie la question environnementale et climatique dans l'acte même par lequel il la déclare abordable et résoluble mais toujours et seulement dans le cadre du technocapitalisme, neutralisant a priori la pensabilité de toute arrière-pensée ennoblissante éloignée de la prose de la réification du marché et de la Technique. Et c'est en fonction de cette clé herméneutique que s'explique l'intensification discursive néolibérale de l'urgence climatique et environnementale, toujours caractérisée par l'occultation de la matrice capitaliste des désastres.

Bien canalisée dans les rails de la mondialisation néolibérale, la question environnementale peut jouer, pour l'ordre dominant, le rôle d'une fonction efficace de défocalisation du regard sur la question socio-économique, le classisme, l'exploitation et l'impérialisme. Pour comprendre cet usage apotropaïque dans toutes ses implications, on peut par exemple se référer au rapport de 1991 intitulé La première révolution mondiale, publié par le « Club de Rome », une association fondée en 1968 par l'homme d'affaires Aurelio Peccei, le scientifique écossais Alexander King et le turbo-capitaliste milliardaire David Rockefeller : une entité que l'on peut à juste titre classer parmi les nombreux think tanks (du Cato Institute à la Heritage Foundation, de l'Adam Smith Institute à l'Institute of Economic Affairs) au service de l'ordre dominant, auquel ils apportent une caution idéologique.

Ainsi, on peut lire dans le rapport de 1991 : « Dans la recherche d'un nouvel ennemi qui pourrait nous unir, nous avons trouvé l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, la pénurie d'eau potable, la faim et d'autres choses du même genre serviraient notre objectif ». En somme, la question verte doit être habilement identifiée comme une contradiction fondamentale et un « ennemi commun » capable de nous unir ("un nouvel ennemi pour nous unir") dans une bataille qui, d'une part, détourne le regard du conflit entre le Serviteur et le Seigneur et, d'autre part, conduit le premier à adhérer à nouveau à l'agenda du second, notamment aux nouvelles voies du capitalisme écologique telles qu'elles seront sculptées dans les années à venir.

Le rapport du Club de Rome peut être accompagné d'un autre document datant de deux ans plus tôt qui, malgré les différences de nuances et d'intensité des approches, propose un schéma de pensée convergent. Il s'agit d'un discours prononcé par Margaret Thatcher le 8 novembre 1989 devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est animé, entre les lignes, par la volonté d'identifier un nouvel « ennemi commun » pour remplacer le « socialisme réel », déjà en déclin (il est significatif que le discours de la Dame de fer ait eu lieu à la veille de la chute du mur de Berlin). Et que, par conséquent, il peut être assumé comme le nouveau défi global au capitalisme, en impliquant tout le monde dans son projet. Selon Thatcher, « de tous les défis auxquels la communauté mondiale a été confrontée au cours de ces quatre années, l'un d'entre eux est devenu plus évident que tous les autres, à la fois en termes d'urgence et d'importance : je veux parler de la menace qui pèse sur notre environnement mondial ».

Le sermon de la Dame de fer est parfois encore plus symptomatique du nouvel esprit du temps que le rapport du « Club de Rome », en particulier dans son insistance sur la nécessité de traiter la question environnementale sans renoncer à l'impératif de croissance, préservant ainsi le capitalisme sous une forme éco-durable tout en se consacrant à la croissance économique. Pour reprendre les termes de Thatcher, « nous devons faire ce qu'il faut sur le plan économique. Cela signifie que nous devons d'abord avoir une croissance économique continue afin de générer la richesse nécessaire pour payer la protection de l'environnement ». L'astuce - une constante dans l'ordre du discours néolibéral - consiste à dénoncer le problème environnemental, en accompagnant immédiatement la dénonciation de la reconnaissance que la croissance, le développement et les auri sacra fames - la faim d'or maudite - du capital ne sont pas la cause, mais la solution possible : « nous devons résister à la tendance simpliste de blâmer l'industrie multinationale moderne pour les dommages causés à l'environnement. Loin d'être les méchants, ce sont eux sur qui nous comptons pour enquêter et trouver des solutions ».

Ainsi, suivant le discours de Thatcher, qui résume le nouvel esprit du capitalisme vert in statu nascendi - en phase d'émergence - la critique du capitalisme comme cause de la destruction de l'environnement (en un mot, l'environnementalisme socialiste) serait une « tendance simpliste », du fait que les industries multinationales, « loin d'être les méchants », sont les agents qui peuvent mener les recherches et trouver les solutions au dilemme. Cependant, le non sequitur dans lequel la réflexion de Thatcher, et avec elle, la raison d'être néolibérale elle-même, s'enlisent est que, même à supposer que les entreprises multinationales puissent trouver la solution, cela ne peut servir d'alibi à leur responsabilité dans la genèse de la tragédie, comme semble l'indiquer le passage cité plus haut. Et, de toute façon, comme nous essaierons de le montrer, les « solutions » recherchées et trouvées par l'industrie multinationale moderne évoluent toujours sur la base de l'acceptation (et de la reproduction perpétuelle) de la contradiction qui génère le problème.

Par conséquent, l'ordre hégémonique admet et même encourage le discours sur la catastrophe, tant qu'il est invariablement articulé dans les périmètres du cosmos technocapitaliste, supposé comme un a priori historique non modifiable ou, en tout cas, comme le meilleur système possible à la fois parmi ceux qui ont déjà existé et parmi ceux qui pourraient éventuellement exister en tant qu'alternative.

L'évocation constante de la catastrophe climatique et l'exigence d'y remédier sont donc permises et d'ailleurs constamment induites, à condition que les recettes et les solutions soient administrées par la logique du profit et le maintien de la forme valeur comme fondement du système de production.

Enfin, si l'environnementalisme néolibéral est ouvertement promu et pratiqué par les modèles politiques de l'Occident - ou, plus précisément, de l'Ouest -, l'environnementalisme socialiste est découragé et diabolisé, soit sur la base de ce que Fisher a défini comme le « réalisme capitaliste » (selon lequel il n'y aurait pas d'alternatives à ce qui existe), soit sur la base de la stigmatisation de la passion utopique et anti-adaptative, idéologiquement assumée comme prémisse à la violence et au retour des atrocités du 20ème siècle.

En d'autres termes, le turbo-capitalisme pose et débat la question de l'apocalypse verte en se présentant comme la solution et non comme l'origine du problème: ainsi, tout en cultivant les causes de la catastrophe, il se propose de travailler sur les effets, dans une perspective qui, de surcroît, est fonctionnelle à la préservation de la logique du capitalisme lui-même. Il va sans dire qu'affronter le dilemme environnemental en restant sur le terrain du technocapitalisme signifie, dans la meilleure des hypothèses, ne pas le résoudre et, dans la pire (comme nous pensons que c'est effectivement le cas), renforcer encore les bases de la catastrophe.

En particulier, nous tenterons de montrer comment, sous la forme de l'environnementalisme néolibéral, le discours turbo-capitaliste sur l'apocalypse verte tente, d'une part, de moduler les stratégies de résolution de la catastrophe qui, présupposant l'ordre technocapitaliste et son maintien, sont toutes vouées à l'échec et, d'autre part, de neutraliser préventivement la viabilité de l'option de l'environnementalisme socialiste. Sans exagérer, si le logo hégémonique s'approprie le discours environnemental, c'est en raison de sa volonté de le sortir du camp socialiste pour le ramener - et donc le « normaliser » - sur le terrain néolibéral, plutôt qu'en raison de sa volonté réelle de remédier au cataclysme qui s'annonce. D'autre part, pour les porte-drapeaux du fanatisme techno-économique - pour paraphraser Jameson - il est plus facile et moins douloureux d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme.

L'hypertrophie discursive de la question environnementale à l'ère néolibérale s'explique par trois raisons principales, qui seront examinées ci-dessous : (a) la transformation de l'urgence environnementale elle-même en une source d'extraction de la plus-value, qui se produit surtout en vertu du système manipulateur de l'économie verte et de ses « sources renouvelables » d'affaires ; (b) le brouillage du regard par rapport au conflit socio-économique (qui, comme on l'a rappelé, ne peut être incorporé et normalisé dans l'ordre technocapitaliste, contrairement à la question environnementale) ; (c) la fabrique de la crise et le gouvernement de l'économie de marché, qui sont les principaux responsables de l'hypertrophie discursive de la question environnementale à l'ère néolibérale ; c) la fabrique de la crise et l'utilisation gouvernementale de l'urgence, sous la forme d'un « Léviathan vert » qui utilise la crise elle-même comme ars regendi - l'art de gouverner - pour consolider, optimiser et étendre la domination technocapitaliste sur la vie.

Sur la base de ces hypothèses, l'économie verte peut être comprise à juste titre comme la solution que la raison néolibérale propose pour la question environnementale, dans une tentative non pas tant de sauver la planète (et avec elle, la vie) du capitalisme, mais de sauver le capitalisme lui-même des impacts environnementaux et climatiques. En d'autres termes, l'économie verte aspire à garantir que le capital puisse, de quelque manière que ce soit, surmonter sa contradiction intrinsèque qui se traduit par l'épuisement des ressources et la neutralisation du « remplacement organique » de la mémoire marxienne : pour rendre cela possible, le punctum quaestionis - l'état de la question - conduit à la redéfinition du capitalisme lui-même, selon une nouvelle configuration verte, qui lui permet de poursuivre la valorisation de la valeur, en évitant la récession et en reportant dans le temps l'éclatement de la contradiction.

Les élites turbo-financières apatrides s'approprient les revendications écologistes croissantes, nées dans les années 1970 et devenues de plus en plus solides, et les détournent vers les circuits de l'économie verte, en cohérence avec laquelle la limite environnementale doit être perçue non pas comme un obstacle au développement, mais comme une opportunité de profit sans précédent, comme un moteur de croissance renouvelé et comme le fondement d'un nouveau cycle d'accumulation.

L'erreur qui est à la base de l'« économie verte » et, plus généralement, de l'environnementalisme néolibéral dans toutes ses extra-inspections, peut être facilement identifiée dans la conviction générale que la contradiction ne réside pas dans le capitalisme en tant que tel, mais dans son fonctionnement, encore insuffisamment calibré pour trouver un équilibre avec la nature.

En somme, le capitalisme est perçu comme la thérapie d'un mal qui, tout au plus, peut être compris comme la conséquence d'une application encore perfectible du capitalisme lui-même. Il va sans dire que ce qui échappe à la raison d'être néolibérale, c'est que, comme Marx et Heidegger l'ont montré - bien que sur des bases différentes - c'est le fondement même du technocapitalisme qui consomme les entités dans leur totalité et conduit à l'épuisement de la nature.

En bref, le capitalisme n'est pas malade, comme les hérauts de l'économie verte et de l'environnementalisme néolibéral semblent vouloir le suggérer : il est la maladie. Il ne s'agit donc pas de guérir le capitalisme, mais de guérir l'humanité et la planète du capitalisme. Cela signifie que ni la justice sociale ni même un véritable environnementalisme ne peuvent exister sans l'anticapitalisme. Prétendre guérir le capitalisme signifie seulement perpétuer, sous de nouvelles formes, le système d'oppression de l'homme et de la nature par l'homme.

La dévastation de l'environnement et le changement climatique générés à son image par le technocapital (heideggérien dans son « oubli de l'Être » et sa volonté de puissance de croissance démesurée) deviennent, grâce à l'économie verte, un phénomène par lequel la ruse de la raison capitaliste (comme nous pourrions aussi l'appeler, en empruntant la formule hégélienne), se trompe elle-même en croyant pouvoir résoudre la contradiction, désormais indéniable parce qu'attestée par les données scientifiques et l'expérience quotidienne.

En d'autres termes, puisque la contradiction est réelle et évidente, et que ses effets désastreux tendent à se manifester dès le temps présent, l'ordre libéral s'emploie à la résoudre par des méthodes qui ne remettent pas en cause l'ordre capitaliste lui-même et qui, de surcroît, permettent de le maintenir et même de le renforcer.

Selon la ligne théorico-pratique ouverte par le « Rapport Stern » (2006), l'économie verte conçoit de nouvelles sources de profit qui, sans affecter réellement le processus de production, ont simplement - ou semblent avoir - moins d'impact sur l'environnement et le climat. En substance, ils recommandent que nous fassions simplement ce que nous faisons déjà, mais d'une manière verte. Ainsi, non seulement le capitalisme se trompe lui-même (et nous trompe) en prétendant avoir trouvé la solution à la catastrophe environnementale dont il a été l'un des principaux responsables, mais il se revitalise et revitalise sa propre logique en modifiant les hypothèses du mode de production et en conquérant de nouveaux marchés, en inventant de nouvelles stratégies et en encourageant la consommation de nouvelles marchandises « éco-durables ».

17:34 Publié dans Actualité, Ecologie, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, écologie, économie verte, club de rome, diego fusaro, philosophie, philosophie politique, capitalisme, actualité, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 05 octobre 2024

Maurice Strong et la volonté génocidaire des élites

Maurice Strong et la volonté génocidaire des élites

Nicolas Bonnal

BFM annonce tout content que plus d’un automobiliste sur deux ne pourra plus rouler. Un petit rappel s’impose sur fond de bonne humeur générale. Jamais l’inconscience française n’a été si extraordinaire.

Comme je l’ai expliqué déjà, le Reset est un vieux plan datant des années 70, de Soleil vert (à la fin on regarde des paysages TV avant de mourir – voyez en pensant aux vieux Sol les « scenic relaxations » tournés partout avec des drones sur YouTube).

Dans les années 70 donc les cerveaux anglo-saxons et malthusiens du dépeuplement se mettent à l’œuvre : on a Rockefeller, Kissinger (n’était-il pas devenu à cent ans une bouche inutile ?) et David Rockefeller qui accélère le tempo en créant la Trilatérale. On a aussi l’effrayant Licio Gelli et le Club de Rome qui annonce comme dans un mauvais film de SF ce qui va se passer. Rappelons toutefois que la population terrestre a doublé depuis cette époque : comme le dit Vincent Held, n’est-ce pas un effet recherché ? Pour arriver à leurs fins (faims), créer une catastrophe pour résoudre la crise par une guerre et/ou une extermination massive ? C’est exactement le chemin qu’ils ont suivi en Ukraine et ailleurs. Laisser faire le pire pour pouvoir proposer la solution la pire.

C’est le reproche que fait de Gaulle dans un passage central de ses Mémoires de guerre à Harry Hopkins : « vous avez laissé faire… ». Le résultat ce fut Hitler.

C’est que ces disciples palladiens (voyez le film de Mark Robson La Septième victime, un film magique sur le satanisme occidental) ne veulent construire que sur du chaos !

Reprenons notre ami William Engdahl, un des rares analystes à avoir une approche historique de nos problèmes (cf. la guerre des Anglo-saxons contre l’Allemagne après la défaite de Sedan, 1870…) :

Pour comprendre le double langage de la durabilité, il faut remonter à Maurice Strong, un pétrolier canadien milliardaire et ami proche de David Rockefeller, l’homme qui a joué un rôle central dans les années 1970 pour diffuser l’idée que les émissions de CO2 dues à l’homme rendaient le monde non durable. Strong a créé le Programme des Nations unies pour l’environnement et, en 1988, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour étudier exclusivement le CO2 d’origine humaine.

Strong, milliardaire crapuleux du pétrole et bienveillant humanitaire (nos riches sont puritains écologiquement mais ils veulent leurs jets et leurs milliards), ne se paie pas de mots. Quel dommage qu’on ne le lise que dans nos milieux ; car c’est un officiel de l’ONU pas un Blofeld caché dans les montages suisses.

Engdahl nous dit encore :

En 1992, Strong a déclaré, « Le seul espoir pour la planète n’est-il pas que les civilisations industrialisées s’effondrent ? N’est-ce pas notre responsabilité d’y parvenir ? ». Au Sommet de la Terre de Rio, Strong, la même année, a ajouté : « Les modes de vie et de consommation actuels de la classe moyenne aisée – impliquant une consommation élevée de viande, l’utilisation de combustibles fossiles, d’appareils électroménagers, de climatisation et de logements de banlieue – ne sont pas durables.

La décision de diaboliser le CO2, l’un des composés les plus essentiels à la survie de toute vie, humaine et végétale, n’est pas le fruit du hasard. Comme le dit le professeur Richard Lindzen, physicien de l’atmosphère au MIT…

Dans mon texte sur l’Occident et le démon des organisations, j’ai parlé du facteur temps pour la mise en place de ces légions devenues globales de décideurs apocalyptiques. Engdahl ajoute – on est au début de la crise interminable du Covid :

La déclaration du Forum économique mondial de faire un grand retour en arrière [textuellement The Great Reset ou la Grande Réinitialisation] est, à tous les égards, une tentative à peine voilée de faire avancer le modèle dystopique « durable » de l’Agenda 2030, une nouvelle donne verte mondiale (global « Green New Deal ») dans le sillage des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. Leurs liens étroits avec les projets de la Fondation Gates, avec l’OMS et avec les Nations unies laissent penser que nous pourrions bientôt être confrontés à un monde bien plus sinistre après la fin de la pandémie de COVID-19.

Parlons du Club de Rome et de ses provocations verbales ; Rome devenue avec ce pape, son Mammon et son vaccin un des chefs-lieux de la mondialisation satanique (là aussi on ne pourra pas dire qu’on n’avait pas été prévenus depuis les années 1830 et autres) :

En 1968, David Rockefeller a fondé un groupe de réflexion néo-malthusien, The Club of Rome, avec Aurelio Peccei et Alexander King. Aurelio Peccei, était un cadre supérieur de la société automobile Fiat, propriété de la puissante famille italienne Agnelli. Gianni Agnelli de Fiat était un ami intime de David Rockefeller et membre du comité consultatif international de la Chase Manhattan Bank de Rockefeller. Agnelli et David Rockefeller étaient des amis proches depuis 1957. Agnelli est devenu membre fondateur de la Commission trilatérale de David Rockefeller en 1973. Alexander King, chef du programme scientifique de l’OCDE, était également consultant auprès de l’OTAN. Ce fut le début de ce qui allait devenir le mouvement néo-malthusien qui ne cesse de nous répéter: « les gens polluent ».

Les gens comprenez : vous, moi, pas eux. Les vols en avion sont interdits pour la masse, pas pour l’élite (cf. la vidéo d’Idriss sur RI); les superyachts sont permis à Di Caprio ou Cotillard (ancienne théoricienne du complot repentie) mais les bateaux de pêche sont interdits aux pécheurs du Sri Lanka, ancien paradis, devenu pays martyr depuis son tsunami trafiqué (cf. Naomi Klein).

Dès 1971, on veut mettre fin au progrès – ce qui mettra fin à la population :

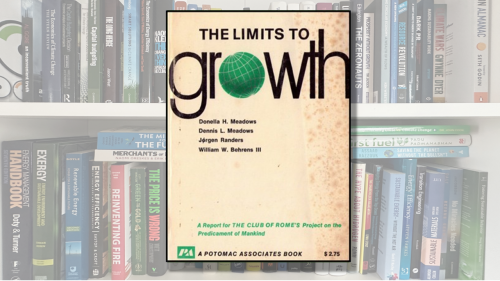

En 1971, le Club de Rome a publié un rapport profondément erroné, Limits to Growth, qui prédisait la fin de la civilisation telle que nous la connaissions en raison d’une croissance démographique rapide, combinée à des ressources fixes telles que le pétrole. Le rapport a conclu que sans changements substantiels dans la consommation des ressources, “le résultat le plus probable sera un déclin assez soudain et incontrôlable de la population et de la capacité industrielle”.

Si l’homme est un virus pour l’ancien marri de la reine, il est un cancer pour le gang des industriels italiens (voyez Chesterton, il avait tout prévu dans Un nommé jeudi : les conspirations ne seraient que milliardaires et mondiales). Engdahl ajoute dans un autre texte :

En 1974, le Club de Rome a déclaré avec audace : « La Terre a un cancer et le cancer, c’est l’homme. Ensuite : « le monde est confronté à un ensemble sans précédent de problèmes mondiaux imbriqués, tels que la surpopulation, les pénuries alimentaires, l’épuisement des ressources non renouvelables [pétrole-nous], la dégradation de l’environnement et la mauvaise gouvernance ». Ils ont fait valoir que, une restructuration “horizontale” du système mondial est nécessaire… des changements drastiques dans la strate des normes – c’est-à-dire dans le système de valeurs et les objectifs de l’homme – sont nécessaires pour résoudre les crises énergétiques, alimentaires et autres, c’est-à-dire les changements sociaux et des changements dans les attitudes individuelles sont nécessaires pour que la transition vers la croissance organique ait lieu.

C’est un peu la méthode des shadoks tournés à la même époque, remarquez : « quand il n’y a pas de solution c’est qu’il n’y a pas de problème ». En supprimant l’Homme (en particulier la classe moyenne européenne ou américaine) on supprime le problème ! Il nous restera les stations suisses et les yachts (cf. le film 2012).

Le rapport annonce aussi la gouvernance mondialiste qui elle est apparue avec le méphitique empire britannique mais aussi et surtout avec les deux guerres mondiales avec finalement les mêmes acteurs : Russie, Chine et les dominateurs de la thalassocratie palladienne anglo-saxonne.

Je termine avec William Engdahl :

« Dans leur rapport de 1974, Mankind at the Turning Point, le Club de Rome a en outre soutenu:

L’interdépendance croissante entre les nations et les régions doit alors se traduire par une diminution de l’indépendance. Les nations ne peuvent être interdépendantes sans que chacune d’elles renonce à une partie de sa propre indépendance, ou du moins en reconnaisse les limites. Le moment est venu d’élaborer un plan directeur pour une croissance organique durable et un développement mondial basé sur l’allocation mondiale de toutes les ressources limitées et sur un nouveau système économique mondial. C’était la première formulation de l’Agenda 21 des Nations Unies, de l’Agenda 2030 et de la Grande réinitialisation de Davos en 2020. »

17:24 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : élites, maurice strong, nicolas bonnal, club de rome |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook