The Legacy of United States Interventionism

The following in an edited version of a paper I presented two weeks ago in a debate on the topic “When should the US use force abroad and what lessons should we learn from America’s use of force in Iraq and how should those lessons inform decisions on future military missions abroad?”

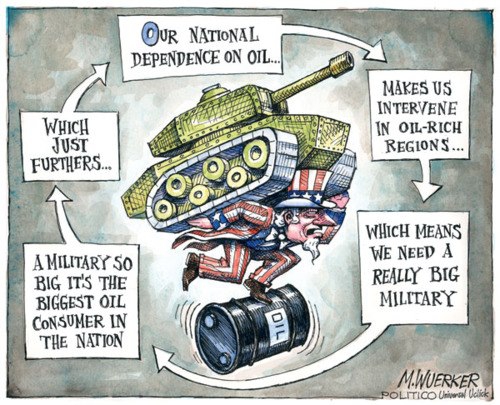

There are really two questions here – when is the use of force justified in the context of the key word “abroad” and what have Americans learned regarding overseas interventions from the Iraq experience. As a foreign policy adviser for Ron Paul in 2008 and 2012, I lean in a non-interventionist direction, but that is at least somewhat due to that fact that recent interventions have not worked very well and have in fact increased the number of enemies rather than reduce them while also killing nearly 7,500 American soldiers and more than a million inhabitants of the countries Washington has become entangled with. One might also reasonably argue based on post 9/11 developments that destabilizing or attacking other countries consistently makes bad situations worse and has a tendency to allow problems to metastasize. This is sometimes referred to as blowback.

Nevertheless, anti-intervention does not necessarily mean anti-war when war becomes the only option to protect vital interests, but armed conflict cannot be entered into lightly. There is in fact a simple answer to when to use force: it is to defend the United States itself against a clearly defined threat to the country or to a genuine vital interest. Indeed, unless a vital interest is threatened the US has no right to intervene anywhere. And how to use force is also simple: it is up to Congress to declare war as required by the Constitution. But the Constitution of the United States did not envision major deployments of American soldiers, sailors, Marines and airmen overseas, nor did it consider the existence of more than 1,000 military bases worldwide. Indeed, the US has not faced a domestic armed threat since Pancho Villa raided New Mexico in 1916, so it is necessary to consider war-making in a contemporary context.

Nevertheless, anti-intervention does not necessarily mean anti-war when war becomes the only option to protect vital interests, but armed conflict cannot be entered into lightly. There is in fact a simple answer to when to use force: it is to defend the United States itself against a clearly defined threat to the country or to a genuine vital interest. Indeed, unless a vital interest is threatened the US has no right to intervene anywhere. And how to use force is also simple: it is up to Congress to declare war as required by the Constitution. But the Constitution of the United States did not envision major deployments of American soldiers, sailors, Marines and airmen overseas, nor did it consider the existence of more than 1,000 military bases worldwide. Indeed, the US has not faced a domestic armed threat since Pancho Villa raided New Mexico in 1916, so it is necessary to consider war-making in a contemporary context.Those who see America’s future wars as taking place “abroad” are to be sure recognizing the geographical isolation of the United States but they are also essentially promoting the principle that the country should best be defended preemptively and at a distance. Any argument for forward-defense should be based on “Just War” doctrine and must include an imminent threat. It would not include the currently fashionable humanitarian interventions, democracy promotion by force of arms, or wars of choice.

To cite the example of Iraq, if Saddam Hussein had indeed had gliders capable of flying across the Atlantic Ocean with chemical or biological weapons and had the intent to use them then attacking him would have been fully justified with or without UN permission. But lacking capability and intent to actually threaten the United States, avoiding overseas military engagement is invariably the most ethical and realistic option. Unleashing violence on a foreign government and its captive civilian population inevitably produces unforeseen consequences that result in haphazard mission creep long after the initial targets of the attack have been destroyed.

Even when a military initiative is considered inevitable it should conform to the so-called Colin Powell doctrine: it should be an unambiguously vital interest, it should be the last available option, it should have a clear and achievable objective with risks and costs clearly explained, consequences of the action must be understood and it should have a timetable and exit strategy. The American people must understand and support the mission and ideally foreign support should also be in place. It has been alleged that Powell also subsequently added the Pottery Barn rule – “once you break something, you own it.” This has been interpreted to mean that regime change has consequences. The successful invader becomes the new government and has to figure out what to do with the millions of people that now have to be fed, housed and taken care of.

The lessons learned from Iraq are several and they reflect failure to satisfy some key elements of the Powell doctrine. Active monitoring and discussions over Iraq’s weapons were ongoing when the decision to go to war was made by Washington so the war was not a last option. There was in fact no vital interest at stake, though that might not have been clear to everyone at the time. The objective to bring about regime change was both clear and easily achievable but there was not much consideration of what would happen on the day after or of consequences both for the region and the Iraqi people. There was no timetable and no exit strategy and the mission morphed into nation building, not a fit task for anyone’s military and also an endeavor which was already in considerable trouble in Afghanistan.

To be sure the line between intelligence and policy has been crossed more than once in the past seventy years and information has often been politicized as in the Soviet estimate, which made Moscow appear to be both more threatening and capable than it actually was. But the lead up to the Iraq war took intelligence tampering to a whole new level. Sir Richard Dearlove, head of Britain’s MI-6, and a key player in the Anglo-American effort to make a case against Saddam, said subsequently that the intelligence has been “sexed-up” to make it more convincing regarding Iraq’s alleged weapons of mass destruction. The so-called Downing Street memo confirmed that the “intelligence and facts were being fixed around the policy” rather than vice versa and Dearlove specifically claimed that questionable evidence was being described as solid in making assessments.

In Washington meanwhile, George Tenet and his CIA staff were frequent visitors at the White House and fully on board to the fallacious propositions that Saddam had connections with al-Qaeda and that weapons of mass destruction were in the Iraqi arsenal together with systems to deliver them on target. Sources like Curveball in Germany were simultaneously being discounted by the operations officers closest to the cases even as senior managers at the Agency were heedlessly using the information he provided as proof of Saddam’s ill intent. In late 2002 CIA working level analysts were highly skeptical of the case for war being made but those concerns somehow vanished by the time the analysis reached the building’s seventh floor, which was closely collaborating with the White House. There was also considerable broader intelligence community dissent, particularly over the aluminum tubes, which never made its way into final briefing papers. This rush to war culminated in Tenet’s UN appearance to give credibility to Colin Powell’s speech indicting the Saddam regime. Powell subsequently described the intelligence he had been given as “deliberately misleading.”

Elsewhere in the system fabricated information about Iraq seeking yellowcake uranium from Niger was cherry picked and stove-piped through the Pentagon’s Office of Special Plans and on to the White House, supplemented by false intelligence provided by Iraqi exile and known fabricator Ahmed Chalabi, who eventually turned out to be an Iranian agent. All of this arrived on the desks of policymakers in the White House and almost certainly had an impact on the decision to go to war. While it is by no means clear that war could have been prevented if the intelligence product had been better, a second opinion certainly might have caused some of the supporters of intervention to hesitate.

Military interventions are a poor policy choice for both moral and practical reasons, but it would appear that they constitute a regrettable option that the United States will most likely continue to exercise given the expressed foreign policies of both major parties. War as a preferred instrument for resolving international disputes is a symptom of a government which outwardly appears to have all the tools to respond competently but which in reality is dysfunctional. The breakdown of the intelligence product during Iraq was, unfortunately, not a one off. Ultimately, the CIA and DNI work for the president and they will do what the chief executive wants. That is the reality and it is the situation that prevails currently with largely unrestrained executive authority. Looking to Iraq to fix things is a futile exercise. We should instead be looking at the kind of nation that we want to be and trying to establish a new normal without maintaining a continuous state of war either abroad or here at home.

Reprinted with permission from Unz Review.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg