Robert Steuckers:

L'IRONIE CONTRE LA “POLITICAL CORRECTNESS”

Université d'été de "Synergies Européennes", lundi 28 juillet 1997

Cercle Proudhon, Genève, décembre 1997

Organiser un atelier de l'Université d'été sur l'ironie comme “arme” contre la “political correctness” est politiquement et métapolitiquement justifié.

En effet, quelle est l'origine de la “political correctness” (dorénavant en abrégé: PC)?

Aux Etats-Unis, dès la fin des années 70, le relativisme, la ruine des idéaux et des ressorts communautaires provoquent une réaction qui prend forme dans le livre de John Rawls, A Theory of Justice (1979).

Pour atteindre l'idéal de la justice, pour le concrétiser, il faut, entre autres choses:

- une philosophie normative

- des normes capables de revigorer les ressorts coopératifs et communautaires de la société.

- Or, la tendance générale de la philosophie anglo-saxonne avait été de dire que les normes n'avaient pas de sens.

Donc, à la veille de l'accession de Reagan à la présidence des Etats-Unis, on dit: «Il faut des normes».

Pour avoir des normes, deux solutions:

1. Adopter les idées de Rawls, et ainsi promouvoir la justice, la coopération, la communauté. Mais c'est incompatible avec le programme néo-libéral de Reagan.

2. Déclarer indépassables, les “valeurs” du libéralisme telles qu'elles avaient été fixées par Locke à la fin du 17ième siècle. C'est Nozick qui offre cette option dans son livre Anarchy, State, Utopia (1974). Pour Nozick, l'Etat doit protéger ces valeurs libérales anglo-saxonnes contre toutes les autres.

Toutes les autres? Cela fait beaucoup de choses! Beaucoup de choses à rejeter!

Avec Hobbes, la philosophie politique anglaise avait rejeté hors de son champs les controverses religieuses parce qu'elles menaient à la guerre civile (ère des neutralisations disait Carl Schmitt).

Avec les déistes (Charles Blount, John Toland, Matthew Tindal, Thomas Woolston), la raison doit oblitérer les parts obscures de la religion, pour qu'elles ne deviennent pas subitement incontrôlables.

Comme on est en Europe, les déistes acceptent le christianisme par commoditié (sans y croire), mais ce christianisme signifie:

- un christianisme raisonnable (sans excès, sans fanatisme, etc.);

- le déisme a pour objectif de "raisonnabiliser" le christianisme (et toute la sphère religieuse);

- religion et "bon sens" doivent coïncider;

- il ne peut pas y avoir d'opposition entre religion et “bon sens ";

- il faut évacuer les mystères, car ils sont incontrôlables.

- les institutions religieuses doivent être "tranquilles”;

- miracles et autres "absurdités" du Nouveau Testament sont purement "symboliques".

John Butler, issu du filon aristotélo-thomiste médiéval répond à l'époque aux déistes:

- l'homme est un "être insuffisant", "imparfait", il présente donc ontologiquement des lacunes, il est quelques fois ontologiquement "absurde";

- l'homme a besoin de béquilles culturelles, dont, surtout, un système de normes, de fins. Ce système doit certes être logique, mais pas complètement accessible à notre raison.

C'est dans le contexte de cette disputatio entre les déistes et Butler qu'il faut replacer deux grands maîtres de l'ironie:

- John Arbuthnot (1667-1735) et

- Jonathan Swift (1667-1745).

John Arbuthnot, ami et inspirateur de Swift est médecin et mathématicien. Il n'écrira pas de livre qui fera date, sauf peut-être son Martinus Scliberus, satire exagérant les défauts des hommes réels. Qui souligne l'inadéquation entre la théorie idéale de l'homme et l'homme de chair, de sang, de vice et de stupre.

L'ironie d'Arbuthnot se retrouvera dans le maître-ouvrage de Swift: Gulliver's Travels (= Les voyages de Gulliver).

Première remarque sur les “Voyages de Gulliver": on croit que c'est un livre pour les enfants; effectivement une masse de versions édulcorées de ce livre existent à l'usage des enfants. Mais faisons nôtre cette remarque de Maurice Bouvier-Ajam: «Que d'éditions abêties, mutilées, trahies pour "plaire" au jeune lecteur! Et de quelles joies cette mutilation de l'œuvre ne prive-t-elle pas l'adulte, trompé et blasé prématurément... et frauduleusement...».

D'Arbuthnot, Swift reprend:

- la pratique de la physiognomie, c'est-à-dire un mode d'arraisonnement du réel et plus particulièrement du grotesque qui lui est inhérent (à mettre en parallèle avec les “Caractères” de La Bruyère et avec le "regard physiognomique" de Jünger);

- la pratique de l'humour et du sarcasme;

- un point de vue physique (physiologique au sens nietzschéen, participant de la “révolte des corps" et de la Leiblichkeit).

- un rationalisme moqueur et non constructiviste, moralisateur, pédant;

- l'idée d'un rationalisme comme "humilité de l'intelligence".

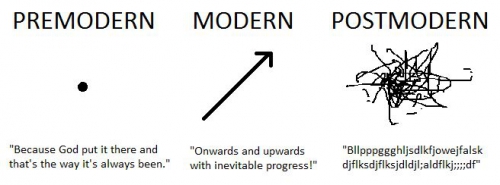

Souvent, la "raison", dans le contexte de la modernité européenne, est "révolutionnaire" parce qu'elle abat les irrationalités stabilisantes de la société en place, pour les remplacer par de nouveaux édifices raisonnables mais rigides (querelle des déistes).

Face à cette rationalité moderne, la rationalité de Swift:

- n'est pas un irrationalisme conservateur articulé pour répondre aux déistes ou aux rationalistes

- mais une moquerie qui fragilise toutes les conventions, y compris anticipativement, celles des rationalistes.

Swift:

- raille les fanatismes des catholiques et des sectes protestantes "non conformistes";

- se révolte contre les ambitions constructivistes des déistes;

- dresse une pathologie des "Etats mystiques", qui ne camouflent, derrière leurs discours sublimes, que des turpitudes, des désirs inavoués de stupre ou de richesse.

- démontre que les discours des sectes protestantes (Quakers, Rauters, Huguenots extrémistes) sont des "convulsions", des "fermentations troubles de l'animalité" (Cf. A Tale of a Tub. Discourse Concerning the Mechanical Operation of the Spirit).

Dans The Battle of Books, on trouve une critique acerbe du rationalisme car celui-ci est:

- ambitieux;

- insolent;

- inacceptablement hostile à l'égard de la "gloire des Anciens";

- une activité théorique stérile (Cf. le Royaume de Laputa).

Swift prévoit déjà: «La fièvre de la spéculation, de l'enquête rationnelle, et, déjà, du progrès mécanique, que la société qui lui est contemporaine exhibe déjà; il la présente comme l'ardeur agitée de cerveaux surchauffés, dans lesquels se bousculent toutes sortes de "projets" et d'inventions, autant de chimères sans queue ni tête» (Legouis/Cazamian, p. 762).

L'homme est par essence vil et corrompu. Pour y remédier:

- Hobbes avait prévu un contrat et l'érection du Léviathan;

- Locke avait forgé l'idée du contrat démocratique moderne et préconisé, à la suite des déistes, d'"expurger les mystères";

- Swift reste un pessimiste fondamental:

- le contrat ne changera pas la nature humaine;

- le contrat ne sera toujours que provisoire;

- ni mystères de la religion ni noirceurs de l'âme humaine ne sont éradicables.

Chez Swift, nous découvrons un rejet de toutes les affirmations générales [qui prendra ultérieurement des formes très diverses: chez Herder, chez les Romantiques allemands, chez Jünger (cf. sa définition du "nationalisme" comme révolte du particulier contre le général), dans la révolte diffuse depuis Foucault contre les affirmations générales actuelles].

Avec Swift démarre aussi la tradition littéraire anglaise de la "contre-utopie”.

- L'utopie est un lieu idyllique, une île merveilleure ou la lune chez Cyrano de Bergerac.

- Mais la tradition utopique draine en elle-même sa propre réfutation. Le projet idéal de l'utopiste est trop souvent froid et sec, pur projet de législation alternative visant à CORRIGER LE RÉEL. Dans ce cas, écrit le Prof. Raymond Trousson dans Voyages aux pays de nulle part. Histoire littéraire de la pensée utopique: «il n'est pas possible d'évoquer un possible latéral, mais de peser sur l'histoire».

Cette tradition contre-utopique trouvera son apogée dans le 1984 d'Orwell, où le futur devient cauchemar (Future as Nightmare). Le futur est alors le fruit, le résultat d'une volonté de transposer dans le réel les idées:

- des déistes/des rationalistes;

- de Locke;

- des projets de sociétés parfaites;

Nous retrouvons l'intention de Nozick.

Pour Rainer Zitelmann, la pensée utopique s'articule autour de trois idées majeures:

- La "fin de l'histoire", après la généralisation planétaire du "projet" ou du "code".

- La croyance en la possibilité d'émergence d'un "homme nouveau", par dressage ou rééducation.

- La croyance aux effets "eudémoniques" de l'égalité.

Ces trois idées marquent fortement la "political correctness" actuelle. C'est contre elles qu'il faut déployer ironie, sarcasmes et moqueries.

Les recettes de cette stratégie du rire sont multiples.

Examinons-en deux:

- L'œuvre de l'Espagnol Eugenio d'Ors.

- L'œuvre du sociologue néerlandais Anton Zijderveld.

Puis replaçons leurs arguments dans un contexte philosophique contemporain plus général.

EUGENIO D'ORS (1881-1954):

Ce philosophe catalan a été défini comme: un "Socrate nordique", un "Goethe méditerranéen", un "personnage de théâtralité baroque".

Ce philosophe catalan a été défini comme: un "Socrate nordique", un "Goethe méditerranéen", un "personnage de théâtralité baroque".

A 25 ans en 1906, il décide: «Je serai ironique». Option première qui ne sera jamais démentie.

Sa réflexion sur l'ironie part du constat suivant:

- Présence de l'ironie dans la philosophie grecque, où l'ironie est jugée négative par Aristophane et Platon, mais jugée intéressante par Socrate (qui déploie son "ignorance méthodique" et sa "maïeutique") et par Aristote pour qui l'ironie est une modestie intellectuelle (Butler, Swift).

D'où d'Ors retient de l'ironie grecque qu'elle est "une sorte d'humilité courtoise qui suscite la confiance, une façon de se comporter qui est altruiste". Retenons cette définition, mais ajoutons-y celle de Cicéron: «L'ironie est une habilité polémique». Dans ce cas, elle est une stratégie du dialogue, de la polémique politique.

Mais d'Ors va plus loin que le dialogue:

- La présence de l'interlocuteur finit par n'être plus nécessaire chez lui.

- d'Ors applique l'ironie au monologue intérieur (Céline) du penseur solitaire.

- d'Ors prend distance par rapport à son objet;

- d'Ors dépassionne les débats philosophiques et politiques;

- d'Ors dévalue ainsi tactiquement son objet (précisons: tactiquement et non pas fondamentalement);

- d'Ors aborde tout objet de façon oblique (pas d'affrontement frontal: stratégie intelligente de l'esquive qui s'avère bien utile quand on est quantitativement, numériquement inférieur).

- pour d'Ors, l'ironiste aborde l'objet du débat sans avoir l'air de s'impliquer, ni même de la connaître vraiment.

- Avec cette position détachée, il va opter pour une stratégie de hit and run; il va soulever tantôt tel aspect, tantôt tel autre, frapper, se retirer, obliger l'ennemi à se fixer sur tel front et alors il attaquera sur un autre front, pour revenir au premier comme par hasard.

- l'ironie de d'Ors ne vise pas une connaissance globale, totale, mais reste ouverte à toutes les additions et les soustractions; ainsi elle ne divise pas, mais intègre au départ du divers, de la fragmentation.

- Mieux: l'ironie de d'Ors intègre la contradiction; elle admet qu'il y a des contradictions insurmontables dans le monde.

Avec Eugenio d'Ors, l'ironie devient synonyme d'"esprit philosophique" et même de "dialectique". Elle cherche à éviter l'écueil d'une philosophie trop préceptive.

Il y a là un parallèle évident avec notre propre démarche: refuser les préceptes du "nouvel ordre mondial", issu des affirmations de Locke, réactualisées et figées hors contexte —et anachroniquement— par Nozick et Buchanan.

L'objectif de d'Ors est:

- d'observer la réalité, de l'accepter dans ses diversités;

- d'éviter l'écueil d'un normativisme sec (que la philosophie relativiste avait jugé dénué de sens);

- de faire de la philosophie ironique la fidèle interprète de la réalité:

- de baigner à nouveau la philosophie dans les eaux vives de la curiosité;

- de s'inscrire dans la tradition vitaliste hispanique (Cf. le "ratiovitalisme" d'Ortega y Gasset).

- d'affirmer que les contradictions sont toujours déjà là, non comme dans la vulgate hégélienne, où la contradiction est perçue comme une forme ultérieure dans le temps. Eugenio d'Ors affirme la simultanéité du réel et des contradictions, sans vectorialité ni téléologie.

Ensuite:

1. L'ironie correspond à la plasticité du monde:

- mots-clefs: activité, flexibilité, dynamisme, élasticité.

- l'ironie respecte la "malléabilité" de tout objet (jamais elle ne le pose comme a priori rigide et fermé).

- l'ironie vise l'adéquation de l'intellect à un monde de lignes "estompées": fluides, fuyantes, diffuses (cf. Hennig Eichberg, in Vouloir n°8).

2. L'ironie correspond à l'ambigüité du langage:

Cet aspect de la philosophie de d'Ors est très important dans la lutte contre toute orthoglossie (contre toute prétention à imposer un langage unique, pour une pensée unique).

Première chose à retenir:

- Toute langue est la forme nécessaire que doit revêtir le savoir humain.

- Cependant, dit d'Ors, dans tout lexique, et plus particulièrement dans tout lexique philosophique, il y a toujours un "minimum d'équivoque" ou d'"inévitables imprécisions".

Pour d'Ors comme pour nous, ce n'est pas une tare mais "une garantie de vivacité, ce qui est hautement désirable", car le langage est alors bien le reflet du dynamisme du monde et du savoir.

Tout mot, toute parole, est dans une telle optique un ÉVENTAIL de possibilités créatrices ouvertes, un mouvement, une impulsion pour la pensée, une potentialité active d'enchaînements, de sources et de MÉTAPHORES.

D'Ors s'appuie sur la définition du langage de HUMBOLDT:

«Le langage n'est pas un résultat, tout de quiétude et de repos, mais une énergie, une création continue».

L'amphibologie (double sens que revêt ou peut revêtir toute phrase) et l'inexactitude du langage font de celui-ci une RAMPE DE LANCEMENT pour l'innovation: tout vrai écrivain écrit de perpétuels NÉOLOGISMES. (L'écrivain donne des sens nouveaux aux mots, les enrichit, les complète, complète leur champ sémantique, révèle des facettes occultées, oubliées ou refoulées du vocabulaire).

Par leur ambigüité constitutive, les langues ne résistent pas à l'exactitude quantitative et à la rigueur terminologique des symboles mathématiques. Pour les tentatives de construire une philosophie more geometrico est condamnée à l'échec (mais aussi de construire une orthoglossie où les mots seraient tous absolument UNIVOQUES).

- L'ironie consiste à reconnaître cet incontournable fait de la linguistique: l'amphibologie.

- L'ironie reconnait le caractère irrécusablement métaphorique de toute parole, reconnait la dualité ou la pluralité inhérente à toute formulation. D'Ors: «Ley más laxa, más inteligente».

Conclusion de ce point 2:

«L'équivocité polysémique, que la philosophie conventionnelle (et partant, toute orthoglossie ou toute "novlangue" à la Orwell), ont considéré comme une malédiction babelienne, devient par le travail et la grâce, la légèreté, la flexibilité et la souplesse de l'ironie d'orsienne, une chance de comprendre davantage de choses dans ce qui est dit, de ne pas réduire le contenu du discours et de la pensée à des univocités rigides. Et surtout l'ironie d'orsienne nous permet toujours de compter avec la collaboration créatrice de l'autre, de l'interlocuteur potentiel (remarquons que la bonne formule pour désigner le dialogue avec l'Autre, venu d'une autre civilisation ou d'une autre culture est: “dialogue interculturel”).

Contre toutes les orthoglossistes fanatiques, présents et à venir, d'Ors sanctifie le PÉCHÉ ORIGINEL des langages, c'est-à-dire leur plurivocité. On ne peut pas renoncer aux contradictions et aux ambigüités.

3. L'ironie correspond à la nature inépuisable de la vérité:

Comme l'ironie est MODESTIE INTELLECTUELLE, elle accepte qu'il reste des secrets, des mystères, dans le ciel et sur la terre (contrairement aux déistes). Il est impossible d'interpréter de façon EXHAUSTIVE les faits du monde. Ce serait aller à l'encontre de la nature.

4. L'ironie correspond à un monde où l'on travaille et l'on joue:

Dès 1911, d'Ors dit: «je vais énoncer la philosophie de l'homme en activité, de l'homme qui travaille et qui joue» (En 1914 paraît son livre: Filosofia del hombre que trabaja y juega).

L'existence humaine, c'est certes la lutte pour la vie, mais c'est aussi la fête et la joie. Ignorer l'aspect ludique, c'est mutiler cruellement l'humanité. Car le jeu est souvent, plus que le travail, le “lieu de la créativité”.

5. L'ironie correspond à l'aspect contradictoire du réel:

6. L'ironie correspond à l'expression catalane de “SENY":

- Quand les Catalans parlent de "Seny", ils entendent un mélange de sagesse, de savoir, de maturité, de prudence, de bon sens et d'intelligence.

- Pour le Catalan Eugenio d'Ors, l'ironie est la méthode du philosophe doué de "seny".

- Eugenio d'Ors replace ainsi l'ironie dans l'éthique, refuse de faire de l'ironie une pure arme de destruction.

- L'ironie ramène les choses à leurs justes proportions, qui ne sont jamais figées mais toujours en mouvement.

- L'ironie est donc une "position de liberté" vis-à-vis des axiomes rigides.

- L'ironie, en tant que position de liberté, donne à celui qui la pratique une position souveraine, libre de toute entrave, indépendante face au monde (mundanus), aux contingences frivoles ou éphémères.

- Le philosophe ironique est davantage libre-penseur que le philosophe dogmatique.

La SOCIOLOGIE D'ANTON ZIJDERVELD:

Après le philosophe catalan Eugenio d'Ors, abordons la sociologie du Néerlandais Anton Zijderveld (disciple d'Arnold Gehlen).

Après le philosophe catalan Eugenio d'Ors, abordons la sociologie du Néerlandais Anton Zijderveld (disciple d'Arnold Gehlen).

Pour lui:

- L'humour est spontanéité et authenticité;

- L'humour est une fonction sociale oblitérée et traquée par la modernité;

- L'humour est une fonction sociale qu'il convient impérativement de réhabiliter. Dans cette optique, il faut, dit-il, retrouver le sens des fêtes, du carnaval, de la Fête des Fous où se conjuguent ébats de toutes sortes, dérision ritualisée du pouvoir et des édiles.

Le point de vue de Zijderveld n'est pas destructeur ou dissolvant: il dit que l'humour ne détruit pas les institutions (au sens de Gehlen), il les maintient en les remettant en question à intervalles réguliers, il évite qu'elles ne tournent à vide ou dérivent dans l'absurbe de la répétition.

Zijderveld s'oppose à ce qu'il appelle une “gnose sociale”, ou plus spécifiquement, le “nudisme social”. Selon le “nudisme social”, l'homme moderne est porté par l'obsession consistant à dire que l'homme n'est authentique que s'il a abjuré tous les rôles qu'il a joués, joue ou pourrait jouer au sein des institutions.

Rôles et institutions sont considérés par les “nudistes sociaux” comme des vecteurs d'aliénation oblitérant le véritable "moi" (fiction).

La fête médiévale, la Fête des Fous, les esbaudissements des Goliards, les confréries carnavalesques impliquent justement le port du masque: cela signifie qu'un homme authentique, qu'il soit boucher, boulanger, architecte ou médecin, adopte une inauthenticité fictive dans un segment limité du temps, le temps du carnaval, où est restitué brièvement le chaos originel.

Pour Zijderveld, la “gnose”, le “nudisme social”, l'obsession de l'homme authentique sans rôle ni profession ni béquille institutionnelle, est un apport du christianisme.

Mais l'histoire du moyen-âge européen, de la Renaissance, nous révèle que ce christianisme n'est qu'un mince vernis.

Preuve: la persistance des Saturnales romaines sous la forme du FESTUM STULTORUM ou du FESTUM FATUUM, pendant lequel blasphèmes et moqueries sont pleinement autorisés: il s'agit ni plus ni moins d'une INVERSION SALUTAIRE DE LA NORMALITÉ QUOTIDIENNE, qui permet de recréer brièvement le chaos originel, pour montrer son impossibilité dans le quotidien, la nécessité des institutions et, en même temps, leur fragilité.

Autre signe que le christianisme médiéval n'est que vernis: la présence permanente dans cette société médiévale des GOLIARDS et des VAGANTES, qui ne cessent de blasphémer dans leurs chansons et de véhiculer des idées anti-cléricales (Cf. Les Chants de Cambridge de 1050 et les Carmina Burana de 1250, mis en musique en ce siècle par Carl Orff).

A partir du Concile de Bâle en 1431, de la Condamnation des fêtes par la faculté de théologie de Paris en 1444 (Charles VII doit constater que les mesures prises n'ont aucun effet!), à partir de la Renaissance, la Fête des Fous est plus réglementée (Ordonnance du Parlement de Dijon en 1552), de même que les charivaris, dont la fonction devient la moralisation de la société (moqueries contre les adultères, les filles volages, etc.).

La Bazoche des étudiants juristes de Paris, Lyon et Bordeaux organise des théâtres caricaturants et satiriques, se mue ensuite en club littéraire (dans les Pays-Bas méridionaux, on parle de "Chambre de Rhétorique” ou "Kamers der Rederrijkers", plus audacieuses que dans les grands royaumes modernes).

Zijderveld cite deux auteurs:

- Rabelais (nous y revenons)

- Erasme (Laus Stultitiae: Eloge de la folie).

Conclusion de Zijderveld:

- Battre en brèche l'arrogance de l'Aufklärung

- Démontrer que le moyen-âge est moins "obscurantiste" qu'on ne l'a écrit

- Démonter que le moyen-âge était bien davantage anti-répressif que la modernité (Foucault), du moins dans les espaces-temps réservés à la fête.

- Montrer que l'INVERSION des règles quotidiennes doit pouvoir exister dans toute société, pour assurer une convivialité féconde.

Mais quid de l'humour dans la modernité selon Zijderveld?

- L'humour de la Fête des Fous, des Saturnales, est régulateur, naturel.

- L'humour n'y est pas simple "soupape" de sécurité.

Aujourd'hui:

- L'humour est rejeté parce qu'il serait AGRESSIF (arguments psychanalytiques). Cette agression latente doit être systématiquement "punie" (“Surveiller et punir” selon Foucault).

La réponse de Zijderveld:

- L'humour permet à tous d'entrevoir la fragilité des choses, même les plus sublimes;

- L'humour permet la communication sociale de manière optimale.

- L'humour soude la solidarité du groupe.

- L'humour permet la résistance passive contre la tyrannie ou l'occupation.

RICHARD RORTY: CONTINGENCE, IRONIE ET SOLIDARITÉ

Quelle position la philosophie actuelle laisse-t-elle à l'ironie?

Quelle est la place de l'ironie dans le contexte du "nouvel ordre mondial", après la concrétisation des projets de Nozick et Buchanan?

Le corpus le plus significatif, le plus souvent évoqué à l'heure actuelle est l'œuvre de RICHARD RORTY (Contingency, Irony and Solidarity).

Le corpus le plus significatif, le plus souvent évoqué à l'heure actuelle est l'œuvre de RICHARD RORTY (Contingency, Irony and Solidarity).

Rappelons quelques points essentiels de l'œuvre de Rorty:

- La philosophie ne peut évoluer si elle s'en tient à des critères délibérément soustraits au temps.

- Une démarche philosophique doit toujours être replacée dans son contexte historique.

- Il faut parier pour une philosophie plus formatrice (bildende) que préceptive.

- Il faut refuser la réduction de tous les discours à un seul discours universel.

- Il faut proclamer la légitimité des discours "contingents" à deux niveaux: au niveau individuel (autopoiésis; Selbsterschaffung) et au niveau communautaire (consolider la solidarité).

La place du philosophe ironique (comme d'Ors) se justifie par:

- la réponse au double défi qu'il apporte, double défi de l'autopoiésis et de la solidarité.

- son savoir modeste qui veut que ses convictions, ses espoirs et ses besoins sont toujours CONTINGENTS.

- son souci d'éviter d'ériger un MÉTA-DISCOURS.

- sa volonté de comprendre et de faire comprendre que la raison pure de Kant et son avatar actuel “la raison communicationnelle” de Habermas sont devenus obsolètes, dans le sens où elles sont universalistes, métadiscours, se méfient de la contingence et de l'histoire.

- Nous n'avons plus besoin de "méta-discours" mais d'un RECOURS à la multiplicité des faits contingents.

- La solidarité ne dérive plus de l'adhésion à un méta-discours partagé par tous obligatoirement, mais par respect "nominaliste" et "historique" des multiples contingences qui font le monde.

- Rorty réhabilite la PHRONESIS grecque, soit la sagesse et l'intelligence pratiques.

- Rorty rejette les philosophie, les théories qui se posent comme purement spectatrices (sa différence d'avec d'Ors) et refusent l'IMMERSION dans la contingence concrète d'un contecxte historique qui réclame implicitement la solidarité.

- Rorty réclame l'abolition des représentations figées.

- Rorty n'est pas relativiste, puisqu'il ne nie pas les valeurs propres à une contingence particulière.

- Rorty développe un ethno-centrisme axiologique ET pragmatique qui n'est nullement missionnaire. Il ne cherche pas à imposer ailleurs dans le monde les valeurs (ou les non-valeurs) de la “culture nord-atlantique".

Conclusion:

Rorty se base sur NIETZSCHE, FREUD, WITTGENSTEIN et HEIDEGGER (dont il ne reprend pas la définition de l'“Etre”), pour affirmer que les sociétés sont des contingences, pour rejeter le filon philosophique platonicien, pour dire que le philosophe doit se pencher sur la littérature, dont ORWELL et NABOKOV, parce que tous deux nous montrent l'effet de la CRUAUTÉ des métadiscours en acte à l'égard des contingences réelles de la vie et du monde.

Réel, vous avez dit "réel"?

Ce qui nous amène à Rabelais, Nietzsche, Foucault et Bataille.

RABELAIS:

Rabelais (1494-1553), pourquoi Rabelais?

Rabelais (1494-1553), pourquoi Rabelais?

Au XXième siècle son exégète le plus intéressant est le Russe Mikhaïl BAKHTINE (1895-1975), linguiste et philosophe, historien des mentalités comme Michel Vovelle en France, Nathalie Davis dans l'espace linguistique anglo-saxon et Carlo Ginzburg en Italie.

La langue pour Bakhtine comme pour Foucault est:

- l'atelier où se forgent les instruments et les stratégies du pouvoir;

- mais elle est AUSSI le socle sur lequel se constitue une nouvelle communauté.

La langue de Rabelais, dans ses dimensions grotesques, ramène au CORPS, à ses limites et à ses capacités.

Les sources de l'écriture rabelaisienne sont les RÉCITS POPULAIRES, les CONTES et les LÉGENDES, dont les thèmes sont l'existence de sympathiques canailles, de simplets, de fous.

L'intérêt de cette écriture, c'est qu'elle hisse au niveau de la littérature universelle la dimension PARODIQUE des récits populaires.

Rabelais a vécu la rue, les marchés, les auberges et les tavernes de son temps, mais, simultanément, il a occupé de hautes fonctions.

Il fait ainsi charnière entre la culture populaire (encore largement païenne) et la culture des élites (christianisée).

Rabelais perçoit la différence entre:

- la langue des marchés, HÉTÉROGÈNE et NON FIGÉE et la langue des institutions, HOMOGÈNE et FIGÉE. Il perçoit très bien, avant la normalisation moderne, qu'il y a à la base, dans le peuple, pluralité et polysémie, tandis qu'au sommet il n'y a plus qu'univocité.

Bakhtine parlera de "réalisme grotesque" et pourra développer une critique subtile des rigidités soviétiques sans encourir les foudres du régime.

Bakhtine en mettant en parallèle son réalisme grotesque et le réalisme socialiste officiel, revalorisera “LE PEUPLE RIANT SUR LA PLACE DU MARCHÉ”.

Bakhtine en mettant en parallèle son réalisme grotesque et le réalisme socialiste officiel, revalorisera “LE PEUPLE RIANT SUR LA PLACE DU MARCHÉ”.

A partir de la Renaissance, l'église, la cour, l'Etat absolutiste, puis l'Etat sans monarque mais porté par l'Aufklärung, vont tenté de réduire au silence ce rire populaire, véhicule d'une formidable polysémie.

Pour Bakhtine, il s'agit d'une COLONISATION DE LA SPHÈRE VITALE (à mettre en parallèle avec les thèses analogues d'Elias, de Huizinga et de Simmel).

A la verticalité imposée d'en haut, il oppose la convivialité horizontale de la place publique.

Cette revalorisation de la convivialité et de l'humour corsé du peuple lui vaudra la critique négative de Tzvetan Todorov (auteur de Nous et les autres). Todorov accuse Bakhtine de “prendre parti pour le peuple sans esprit critique”.

Simone Périer (professeur à Paris VII) rend hommage, elle, à Bakhtine pour:

- sa biographie difficile (handicap, refus de lui accorder un doctorat)

- pour son hymne à la joie, sa profession de foi dans l'énergie collective («La sensation vivante qu'a chaque être humain de faire partie du peuple immortel, créateur de l'histoire»).

Que veut Bakhtine?

1. Transcender l'individuel: Bakhtine refuse de réduire l'humain à l'être biologique isolé ou à l'individu bourgeois égoïste.

2. Restaurer le carnaval (rabelaisien) en tant qu'antidote à l'“individuation malfaisante”.

3. Restaurer le PARLER HARDI, expression de la conscience nouvelle, libre, critique et historique.

4. Restaurer “la PROXIMITÉ rude et directe des choses désunies par le mensonge et le pharisaïsme”.

Il y a donc chez Rabelais une affirmation sans faille de la CORPORÉITÉ (de la LEIBLICHKEIT).

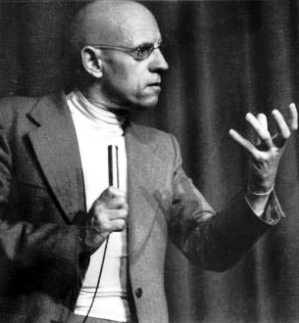

FOUCAULT:

Nietzsche voit dans le corps le site d'une complexité née de multiples et diverses intersubjectivités et interactions, le lieu de passage de l'expérience, toujours diverse, chaque fois unique.

Nietzsche voit dans le corps le site d'une complexité née de multiples et diverses intersubjectivités et interactions, le lieu de passage de l'expérience, toujours diverse, chaque fois unique.

Foucault va systématiser ce filon corporel qui part du paganisme, de Rabelais et de Nietzsche.

Pour Foucault:

- l'homme est figure de sable, passagère et contingente, créée par des savoirs et des pratiques, tissés de hasard.

- si l'homme est CORPS, ce corps en tant que surface est lieu, site, évoluant dans un lieu spatial concret. C'est là que l'homme se situe et non dans un monde d'idées: par conséquent, toute lutte réelle est LOCALE.

- ce lieu doit être connu, sans cesse exploré, par enquête et historia (= enquête en grec). L'enquête sur le lieu de notre vécu doit équivaloir à l'enquête lors d'un procès en droit. S'il y a enquête, il n'y a pas d'arbitraire, il y a liberté (et démocratie).

- mais le quadrillage de la modernité surplombe les enquêtes, distrait les hommes concrets de l'attention minutieuse qu'ils doivent apporter à leur lieu, à leur contingence.

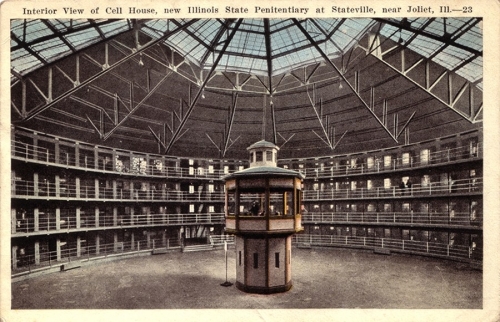

- le quadrillage déclare apporter la démocratie et la transparence, mais pour s'imposer, il doit contrôler, CORRIGER, discipliner les corps (la "political correctness” est l'aboutissement de cette frénésie).

- dans un tel univers, le droit donne formellement l'égalité et la liberté, mais dans la concrétude quotidienne s'instaurent les micro-pouvoirs disciplinants, essentiellement inégalitaires et dyssimétriques.

- face à ces micro-pouvoirs, il n'est pas possible d'opérer un renversement global (le "tout ou rien" de la révolution fasciste ou communiste): on ne peut opposer que des résistances à un pouvoir "capillaire", des résistances multiformes, sans totalisation, une série de CONTRE-FEUX.

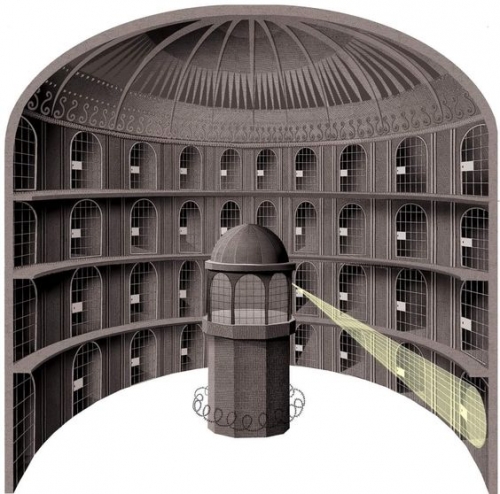

- l'objectif de la modernité: le PANOPTISME de l'architecture carcérale. Les grands mythes des Lumières recèlent le danger d'un espace transparent sans échappatoire (cf. 1984 + toute la veine contre-utopique de la littérature anglaise).

- pour Foucault, la VISIBILITÉ voulue par la modernité panoptique est un PIÈGE (les déistes déjà voulaient éliminer les "mystères"). «NOTRE SOCIÉTÉ N'EST PAS CELLE DU SPECTACLE MAIS DE LA SURVEILLANCE».

- le droit et la justice modernes sont les instruments de cette surveillance ubiquitaire: d'où la nécessité, pour Foucault, de rejeter radicalement le droit et de se montrer extrêmement sceptique à l'égard de la notion moderne de justice. Foucault développe un ANTIJURIDISME radical.

Mais la contestation du droit est restée dans l'orbe du droit; ses efforts se sont annulés. Il aurait fallu animer un PÔLE DE RÉTIVITÉ (exemple: les chahuts du 1 mai 96 organisés par les socialistes belges contre leurs dirigeants, les manifestations devant les palais de justice en Belgique en octobre 96, la suite, les "marches blanches" ayant été trop polies).

Foucault a plutôt parié pour les VIOLENCES MASSIVES, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, de même que sa volonté de mettre la Vie au-dessus du droit (cf. Renaut, Ferry et même son biographe Jean-Claude Monod).

Conclusion:

La sextuple lecture de Swift, d'Ors, Rorty, Zijderveld, Bakhtine et Foucault doit nous conduire tout d'abord à

- ORGANISER CE PÔLE DE RÉTIVITÉ réclamé par Foucault.

Puis:

- de rejeter tout utopisme construit more geometrico.

- de tenir compte de l'extrême fragilité du matériel humain;

- de se maintenir dans la contingence, seul lieu possible de notre action;

- de chercher à restaurer la fête, comme espace virtuel d'inversion des valeurs;

- d'organiser une résistance ludique, difficilement dénonçable comme "totalitaire";

- de dénoncer la modernité et ses institutions politiques et judiciaires, de même que tous ses micro-pouvoirs comme une volonté obsessionnelle de SURVEILLER et PUNIR.

- de dire que l'orthoglossie obligatoire, la pensée unique et la "political correctness" sont des aboutissements de cette obsession de surveiller et de punir. Elles doivent être considérées puis traitées comme telles.

En conséquence, sur le plan philosophique qui doit précéder toute démarche pratique, nous devons allumer les CONTRE-FEUX du GRAND REFUS, impulser les synergies du PÔLE DE RÉTIVITÉ voulu par Foucault.

Bibliographie:

A. Généralités:

- ERASME, Eloge de la folie, Garnier-Flammarion, 1964.

- Julio CARO BAROJA, Le carnaval, Gallimard, Paris, 1979.

- Jacques HEERS, Fêtes des fous et carnavals, Fayard, Paris, 1983.

B. Sur Swift:

- Michael FOOT, «Introduction» to Jonathan Swift's Gulliver's Travels, Penguin, Harmondsworth, 1967.

- Emile LEGOUIS, Louis CAZAMIAN, Raymond LAS VERGNAS, A History of English Literature, J.M. Dent & Sons Ltd, London, 1971.

- Ernest TUVESON, Swift. A Collection of Critical Essays, Spectrum/Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1964.

- Ernest TUVESON, «Swift: The dean as Satirist», in E. TUVESON, Swift..., op. cit.

- Irvin EHRENPREIS, «The Meaning of Gulliver's Last Voyage», in E. TUVESON, op. cit.

- John TRAUGOTT, «A Voyage to nowhere with Thomas More and Jonathan Swift: Utopia and The Voyage to the Houyhnhnms», in E. TUVESON, op. cit.

- Maurice BOUVIER-AJAM, «Swift et son temps», in Europe, 45ième année, n°463, novembre 1967.

- Robert MERLE, «L'amère et profonde sagesse de Swift», in Europe, 45ième année, n°463, novembre 1967.

- M. Louise COUDERT, «Les trois rires: Rabelais, Swift, Voltaire», in Europe, 45ième année, n°463, novembre 1967.

- Caspar von SCHRENCK-NOTZING, «Jonathan Swift», in: Lexikon des Konservativismus, Stocker Verlag, Graz, 1996.

C. Sur Eugenio d'Ors:

- Alfons LOPEZ QUINTAS, El pensamiento filosofico de Ortega y d'Ors. Una clave de interpretación, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1972.

- Gonzalo FERNANDEZ DE LA MORA, Filósofos españoles del siglo XX, Planeta, Madrid, 1987.

D. Sur Foucault:

- Michel FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris, 1975.

- Michel FOUCAULT, L'ordre du discours, Gallimard, Paris, 1971.

- Michel FOUCAULT, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, Paris, 1966.

- Michel FOUCAULT, «Omnes et singulatim. vers une critique de la raison politique», in: Le Débat, n°41, sept.-nov. 1986.

- Luc FERRY & Alain RENAUT, La pensée 68. Essai sur l'anti-humanisme contemporain, Gallimard, Paris, 1985.

- Luc FERRY & Alain RENAUT, 68-86. Itinéraires de l'individu, Gallimard, Paris, 1987.

- Gilles DELEUZE, Foucault, Editions de Minuit, Paris, 1986.

- Henk OOSTERLING, De opstand van het lichaam. Over verzet en zelfervaring bij Foucault en Bataille, SUA, Amsterdam, 1989.

- Angèle KREMER-MARIETTI, Michel Foucault. Archéologie et généalogie, Livre de poche, coll. biblio-essais, Paris, 1985.

- François EWALD, «La fin d'un monde», in: Le magazine littéraire, n°207, mai 1984.

- François EWALD, «Droit: systèmes et stratégies», in: Le Débat, n°41, op. cit.

- François EWALD, «Une expérience foucaldienne: les principes généraux du droit», in: Critique, Tome XLII, n°471-472, août-septembre 1986.

- Jürgen HABERMAS, «Les sciences humaines démasquées par la critique de la raison: Foucault», In: Le Débat, n°41, op. cit.

- Jürgen HABERMAS, «Une flèche dans le cœur du temps présent», in Critique, Tome XLII, n°471-472, op. cit.

- Katharina von BÜLOW, «L'art du dire-vrai», in: Le magazine littéraire, n°207, mai 1984.

- Pasquale PASQUINO, «De la modernité», in: Le magazine littéraire, n°207, mai 1984.

- Danièle LOSCHAK, «La question du droit», in: Le magazine littéraire, n°207, mai 1984.

- Guy LARDREAU, «Une figure politique», in: Le magazine littéraire, n°207, mai 1984.

- Henri JOLY, «Retour aux Grecs», in Le Débat, n°41, op. cit.

- Michel de CERTEAU, «Le rire de Michel Foucault», in: Le Débat, n°41, op. cit.

- Joachim LAUENBURG, «Foucault», in: J. NIDA-RÜMELIN, Philosophie der Gegenwart, Kröner, Stuttgart, 1991.

- Frédéric GROS, Michel Foucault, PUF, Paris, 1996.

- Jean-Claude MONOD, Foucault: la police des conduites, Michalon, coll. «Le bien commun», Paris, 1997.

E. Sur Rorty:

- Richard RORTY, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge University Press, Cambridge, 1989-91 (3°ed.).

- Richard RORTY, La filosofia dopo la filosofia. Contingenza, ironia e solidarietà, Prefazione di Aldo G. Gargani, Editori Laterza, Roma/Bari, 1989.

- G. HOTTOIS, M. VAN DEN BOSSCHE, M. WEYEMBERGH, Richard Rorty. Ironie, Politiek en Postmodernisme, Hadewijch, Antwerpen/Baarn, 1994.

- Joachim LAUENBURG, «Rorty», in: J. NIDA-RÜMELIN, Philosophie der Gegenwart, Kröner, Stuttgart, 1991.

- Walter REESE-SCHÄFER, Richard Rorty, Campus, Frankfurt/New York, 1991.

F. Sur la problématique utopie/contre-utopie:

- Richard SAAGE (Hrsg.), Hat die politische Utopie eine Zukunft?, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1992.

- Ernst NOLTE, «Was ist oder was war die “politische” Utopie?», in R. SAAGE, op. cit.

- Rainer ZITELMANN, «Träume vom neuen Menschen», in R. SAAGE, op. cit.

- Iring FETSCHER, «Was ist eine Utopie? Oder: Zur Verwechslung utopischer Ideale mit geschichtsphilosophischen Legitimationsideologien», in: R. SAAGE, op. cit.

- Raymond TROUSSON, Voyages aux pays de nulle part. Histoire littéraire de la pensée utopique, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1975.

- Mark R. HILLEGAS, The Future as Nightmare. H. G. Wells and the Anti-Utopians, Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville, Feffer & Simons, Inc., London/Amsterdam, 1967.

G. Sur Rabelais et Bakhtine:

- Anton SIMONS, Het groteske van de taal. Over het werk van Michail Bachtin, SUA, Amsterdam, 1990.

- Michel ONFRAY, «Reviens, François», in Le magazine littéraire, n°319, mars 1994.

- Michel RAGON, «Rabelais le libertaire», propos recueillis par J.J. Brochier, in: Le magazine littéraire, n°319, op. cit.

- Michel JEANNERET, «Et tout pour la tripe», in: Le magazine littéraire, n°319, op. cit.

- Pascal DIBIE, «Une ethnologie de la Renaissance», in: Le magazine littéraire, n°319, op. cit.

- Simone PERRIER, «Démesure pour démesure: le Rabelais de Bakhtine», in: Le magazine littéraire, n°319, op. cit.

H. Ouvrages d'Anton Zijderveld:

- Anton C. ZIJDERVELD, The Abstract Society. A Cultural Analysis of Our Time, Penguin/Pelican, Harmondsworth,1974.

- Anton C. ZIJDERVELD, Humor und Gesellschaft. Eine Soziologie des Humors und des Lachens, Styria, Graz, 1971.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

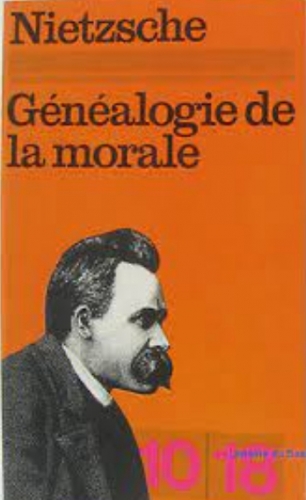

La première partie de cet article se concentrera sur l'approche nietzschéenne de la question de la torture et de la cruauté, en se focalisant sur une genèse de la cruauté qui est faite de manière innovante par Nietzsche, avec un accent sur les mnémoniques, le concept de dette et les punitions physiques et cruelles. D'où vient la cruauté et comment a-t-elle été ensuite opprimée et cachée dans l'homme ?

La première partie de cet article se concentrera sur l'approche nietzschéenne de la question de la torture et de la cruauté, en se focalisant sur une genèse de la cruauté qui est faite de manière innovante par Nietzsche, avec un accent sur les mnémoniques, le concept de dette et les punitions physiques et cruelles. D'où vient la cruauté et comment a-t-elle été ensuite opprimée et cachée dans l'homme ?

Michel Foucault a reçu de nombreuses influences dans son travail, non seulement de Nietzsche mais aussi de Heidegger, et sa philosophie est assez originale en unissant ce domaine à d'autres sciences sociales comme l'histoire, la psychologie, le droit ou la médecine

Michel Foucault a reçu de nombreuses influences dans son travail, non seulement de Nietzsche mais aussi de Heidegger, et sa philosophie est assez originale en unissant ce domaine à d'autres sciences sociales comme l'histoire, la psychologie, le droit ou la médecine

Judith Revel, dans son glossaire foucaldien,

Judith Revel, dans son glossaire foucaldien, Comme nous le dit Foucault : "Dans toute infraction, il y a un crimen majestatis, et dans le plus petit des criminels un petit régicide potentiel. Et le régicide, à son tour, n'est ni plus ni moins que le criminel total et absolu, car au lieu d'attaquer, comme tout délinquant, une décision ou une volonté particulière du pouvoir souverain, il attaque le principe dans la personne physique du prince. La punition du régicide devrait être la somme de toutes les tortures possibles.

Comme nous le dit Foucault : "Dans toute infraction, il y a un crimen majestatis, et dans le plus petit des criminels un petit régicide potentiel. Et le régicide, à son tour, n'est ni plus ni moins que le criminel total et absolu, car au lieu d'attaquer, comme tout délinquant, une décision ou une volonté particulière du pouvoir souverain, il attaque le principe dans la personne physique du prince. La punition du régicide devrait être la somme de toutes les tortures possibles. Il s'agissait d'une exacerbation de l'esprit, reléguant le corps au domaine du mal, de l'impureté, de la souffrance et de la dissimulation. Rappelons que les horaires, comme l'a bien expliqué Foucault, trouvent leur origine dans le domaine monastique, qui malgré ce grand déséquilibre entre le corps et l'esprit, était presque une oasis dans le monde violent, cruel et mortel de l'Europe médiévale, dans lequel les guerres et la violence, la faim et la maladie faisaient des ravages et où la mort était une présence constante. La vie en isolement et de contemplation, que ce soit dans des régions sauvages comme les montagnes ou les déserts, ou dans des monastères aux murs solides, dans une victoire temporaire de l'esprit ascétique que Nietzsche esquisse dans la troisième partie de Généalogie de la morale, contraste avec la vie mondaine d'action et de mouvement, souvent sujette aux tentations et aux déviations de la conduite jugée appropriée pour un chrétien.

Il s'agissait d'une exacerbation de l'esprit, reléguant le corps au domaine du mal, de l'impureté, de la souffrance et de la dissimulation. Rappelons que les horaires, comme l'a bien expliqué Foucault, trouvent leur origine dans le domaine monastique, qui malgré ce grand déséquilibre entre le corps et l'esprit, était presque une oasis dans le monde violent, cruel et mortel de l'Europe médiévale, dans lequel les guerres et la violence, la faim et la maladie faisaient des ravages et où la mort était une présence constante. La vie en isolement et de contemplation, que ce soit dans des régions sauvages comme les montagnes ou les déserts, ou dans des monastères aux murs solides, dans une victoire temporaire de l'esprit ascétique que Nietzsche esquisse dans la troisième partie de Généalogie de la morale, contraste avec la vie mondaine d'action et de mouvement, souvent sujette aux tentations et aux déviations de la conduite jugée appropriée pour un chrétien.

Merleau-Ponty, qui a été fortement influencé par Husserl et Heidegger, met en évidence le rôle du corps dans son rôle d'expression et de perception, les gestes apparaissent comme une construction du réel, comme un être au monde, dans le cadre de ses travaux dans le domaine de la phénoménologie et de l'existentialisme. Ses théories sur l'art et sa conception de l'espace profondément liée au corps lui-même sont également intéressantes

Merleau-Ponty, qui a été fortement influencé par Husserl et Heidegger, met en évidence le rôle du corps dans son rôle d'expression et de perception, les gestes apparaissent comme une construction du réel, comme un être au monde, dans le cadre de ses travaux dans le domaine de la phénoménologie et de l'existentialisme. Ses théories sur l'art et sa conception de l'espace profondément liée au corps lui-même sont également intéressantes AGAMBEN, Giorgio, Homo Sacer - O poder soberano e a vida nua I , Éditeur UFMG, Belo Horizonte, 2007.

AGAMBEN, Giorgio, Homo Sacer - O poder soberano e a vida nua I , Éditeur UFMG, Belo Horizonte, 2007.

Le besoin de resacralisation et d'une charnière pour s'adapter aux trois formes de pouvoir que nous avons exposées, se résout avec la "sacralisation" d'une des disciplines développées dans la modernité : la clinique. Foucault voit dans la médicalisation de la société (omniprésence des thérapies, des protocoles médicaux, présomption que nous sommes tous malades et avons besoin d'être soignés), dans la légitimité auto-accordée de l'État à contrôler cette thérapeutique et dans les mécanismes de contrôle de la population, la survie du pouvoir. Dans la modernité, l'État ne se préoccupe pas des personnes, il se préoccupe des statistiques. C'est pourquoi, une fois l'exercice des modalités du pouvoir dans l'au-delà rendu impossible, l'État - affirme Foucault - ne se préoccupe pas de la mort, mais de la mortalité.

Le besoin de resacralisation et d'une charnière pour s'adapter aux trois formes de pouvoir que nous avons exposées, se résout avec la "sacralisation" d'une des disciplines développées dans la modernité : la clinique. Foucault voit dans la médicalisation de la société (omniprésence des thérapies, des protocoles médicaux, présomption que nous sommes tous malades et avons besoin d'être soignés), dans la légitimité auto-accordée de l'État à contrôler cette thérapeutique et dans les mécanismes de contrôle de la population, la survie du pouvoir. Dans la modernité, l'État ne se préoccupe pas des personnes, il se préoccupe des statistiques. C'est pourquoi, une fois l'exercice des modalités du pouvoir dans l'au-delà rendu impossible, l'État - affirme Foucault - ne se préoccupe pas de la mort, mais de la mortalité.

On me demande souvent quelle est ma position face à ce que le monde académique américain appelle la « French Theory ». Elle peut paraître ambigüe. En tous les cas de figure, elle ne correspond pas à celle qu’ont adoptée des personnalités que les maniaques de l’étiquetage placent à mes côtés, à mon corps défendant. Récemment, un théoricien néo-droitiste ou plutôt néo-néo-droitiste, François Bousquet, a rédigé un opuscule pamphlétaire dirigé contre les effets idéologiques contemporains de l’idéologie que Michel Foucault a voulu promouvoir par ses multiples happenings et farces contestatrices des ordres établis, par ses ouvertures à toutes les marginalités, surtout les plus farfelues. A première vue, le camarade néo-droitiste Bousquet, qui a accroché son wagonnet au « canal historique » de cette mouvance, a bien raison de fustiger ce carnaval parisien, vieux désormais de trois ou quatre décennies (*). Le festivisme, critiqué magistralement par Philippe Muray avant son décès hélas prématuré, est un dispositif fondamentalement anti-politique qui oblitère le bon fonctionnement de toute Cité, handicape son déploiement optimal sur la scène mondiale : dans ce contexte absurde, on n’a jamais autant parlé de « citoyenneté », alors que le festivisme détruit la notion même de « civis » de romaine mémoire. La France, depuis Sarközy et plus encore depuis le début du quinquennat de Hollande, est désormais paralysée par diverses forces délétères dont les avatars plus ou moins bouffons de ce festivisme post-foucaldien se taillent une large part.

On me demande souvent quelle est ma position face à ce que le monde académique américain appelle la « French Theory ». Elle peut paraître ambigüe. En tous les cas de figure, elle ne correspond pas à celle qu’ont adoptée des personnalités que les maniaques de l’étiquetage placent à mes côtés, à mon corps défendant. Récemment, un théoricien néo-droitiste ou plutôt néo-néo-droitiste, François Bousquet, a rédigé un opuscule pamphlétaire dirigé contre les effets idéologiques contemporains de l’idéologie que Michel Foucault a voulu promouvoir par ses multiples happenings et farces contestatrices des ordres établis, par ses ouvertures à toutes les marginalités, surtout les plus farfelues. A première vue, le camarade néo-droitiste Bousquet, qui a accroché son wagonnet au « canal historique » de cette mouvance, a bien raison de fustiger ce carnaval parisien, vieux désormais de trois ou quatre décennies (*). Le festivisme, critiqué magistralement par Philippe Muray avant son décès hélas prématuré, est un dispositif fondamentalement anti-politique qui oblitère le bon fonctionnement de toute Cité, handicape son déploiement optimal sur la scène mondiale : dans ce contexte absurde, on n’a jamais autant parlé de « citoyenneté », alors que le festivisme détruit la notion même de « civis » de romaine mémoire. La France, depuis Sarközy et plus encore depuis le début du quinquennat de Hollande, est désormais paralysée par diverses forces délétères dont les avatars plus ou moins bouffons de ce festivisme post-foucaldien se taillent une large part.

Je pense que Bousquet aurait dû tenir compte de plusieurs refus de Foucault pour ne pas demeurer au stade du pur prurit pamphlétaire : la critique foucaldienne de l’homogénéisation des Lumières et du rejet lockien du réel comme insuffisance indigne de l’intérêt du philosophe (cf. Crawford), la double méthode archéologique et généalogique (que la philosophe française Angèle Kremer-Marietti avait mise en exergue jadis dans un des premiers ouvrages consacrés à Foucault). En ne tenant pas compte de ces aspects positifs et féconds de la pensée de Foucault, Bousquet fait courir un risque à son landernau néo-droitiste parisien, celui de réintroduire en son maigre sein une rigidité conceptuelle dans les stratégies métapolitiques alternatives qu’il entend déployer. L’anti-foucaldisme de Bousquet a certes ses raisons mais il me paraît inopportun d’opposer de nouvelles rigidités à l’apparatus actuel constitué par les nuisances idéologiques dominantes. Foucault demeure, en dépit de ses multiples giries, un maître qui nous apprend à comprendre les aspects oppresseurs de la modernité issue des Lumières. La faillite des établissements politiques inspirés par le fatras lockien conduit aujourd’hui les tenants de ce bataclan démonétisé à faire appel à la répression contre tous ceux qui, pour paraphraser Crawford, feraient mine de vouloir retourner à un réel concret et substantiel. Ils tombent le masque que Foucault avait, après Nietzsche, essayé de leur arracher. La modernité est donc bel et bien un éventail de dispositifs oppresseurs : elle peut dissimuler cette nature foncière tant qu’elle tient un pouvoir qui fonctionne vaille que vaille. Cette nature revient au galop quand ce pouvoir commence à crouler.

Je pense que Bousquet aurait dû tenir compte de plusieurs refus de Foucault pour ne pas demeurer au stade du pur prurit pamphlétaire : la critique foucaldienne de l’homogénéisation des Lumières et du rejet lockien du réel comme insuffisance indigne de l’intérêt du philosophe (cf. Crawford), la double méthode archéologique et généalogique (que la philosophe française Angèle Kremer-Marietti avait mise en exergue jadis dans un des premiers ouvrages consacrés à Foucault). En ne tenant pas compte de ces aspects positifs et féconds de la pensée de Foucault, Bousquet fait courir un risque à son landernau néo-droitiste parisien, celui de réintroduire en son maigre sein une rigidité conceptuelle dans les stratégies métapolitiques alternatives qu’il entend déployer. L’anti-foucaldisme de Bousquet a certes ses raisons mais il me paraît inopportun d’opposer de nouvelles rigidités à l’apparatus actuel constitué par les nuisances idéologiques dominantes. Foucault demeure, en dépit de ses multiples giries, un maître qui nous apprend à comprendre les aspects oppresseurs de la modernité issue des Lumières. La faillite des établissements politiques inspirés par le fatras lockien conduit aujourd’hui les tenants de ce bataclan démonétisé à faire appel à la répression contre tous ceux qui, pour paraphraser Crawford, feraient mine de vouloir retourner à un réel concret et substantiel. Ils tombent le masque que Foucault avait, après Nietzsche, essayé de leur arracher. La modernité est donc bel et bien un éventail de dispositifs oppresseurs : elle peut dissimuler cette nature foncière tant qu’elle tient un pouvoir qui fonctionne vaille que vaille. Cette nature revient au galop quand ce pouvoir commence à crouler.  Foucault avait découvert que toutes les formes de droit instaurées depuis le 17ème siècle français (cf. son livre intitulé « Théories et institutions pénales ») étaient répressives. Elles avaient abandonné un droit, d’origine franque et germanique, qui était, lui, véritablement libertaire et populaire, pour le troquer contre un appareillage juridique et judiciaire violent en son essence, anti-réaliste, hostile au « réel réellement existant » qu’est par exemple la populité. Le comportement de certains juges français face aux réactions populaires, réalitaires et acceptantes, ou face à des écrits jugés incompatibles avec les postures rigides dérivées de l’antiréalisme foncier des fausses pensées des 17ème et 18ème siècles, est symptomatique de la nature intrinsèquement répressive de cet ensemble établi, de ce faux libertarisme et révolutionnisme désormais rigidifiés parce qu’institutionalisés.

Foucault avait découvert que toutes les formes de droit instaurées depuis le 17ème siècle français (cf. son livre intitulé « Théories et institutions pénales ») étaient répressives. Elles avaient abandonné un droit, d’origine franque et germanique, qui était, lui, véritablement libertaire et populaire, pour le troquer contre un appareillage juridique et judiciaire violent en son essence, anti-réaliste, hostile au « réel réellement existant » qu’est par exemple la populité. Le comportement de certains juges français face aux réactions populaires, réalitaires et acceptantes, ou face à des écrits jugés incompatibles avec les postures rigides dérivées de l’antiréalisme foncier des fausses pensées des 17ème et 18ème siècles, est symptomatique de la nature intrinsèquement répressive de cet ensemble établi, de ce faux libertarisme et révolutionnisme désormais rigidifiés parce qu’institutionalisés.  L’anthropologie de la révolte contre les dispositifs oppresseurs qui se donnent le masque de la liberté et de l’émancipation pose un homme différent de cet homme séraphinisé des lockiens secs et atrabilaires ou modelé selon les fantaisies hurluberluesques du Foucault délirant des années 70 et 80. La voie à suivre est celle d’une retour/recours à ce que des penseurs comme Julius Evola ou Frithjof Schuon appelaient la Tradition. Les voies pour modeler l’homme, pour le hisser hors de sa condition misérable, tissée de déréliction, sans toutefois le chasser du réel et des frictions permanentes qu’il impose (Clausewitz), ont déjà été tracées, probablement aux « périodes axiales » de l’histoire (Karl Jaspers). Ces voies traditionnelles visent à donner aux meilleurs des hommes une épine dorsale solide, à leur octroyer un centre (Schuon). Les ascèses spirituelles existent (et n’imposent pas nécessairement le dolorisme ou l’auto-flagellation). Les « exercices » suggérés par ces traditions doivent impérativement être redécouverts, comme d’ailleurs le philosophe allemand Peter Sloterdijk vient récemment de le préconiser. De fait, Sloterdijk exhorte ses contemporains à redécouvrir les « exercices » d’antan pour se discipliner l’esprit et pour se réorienter dans le monde, afin d’échapper aux impasses de la fausse anthropologie des Lumières et de leurs piètres avatars idéologiques des 19ème et 20ème siècles.

L’anthropologie de la révolte contre les dispositifs oppresseurs qui se donnent le masque de la liberté et de l’émancipation pose un homme différent de cet homme séraphinisé des lockiens secs et atrabilaires ou modelé selon les fantaisies hurluberluesques du Foucault délirant des années 70 et 80. La voie à suivre est celle d’une retour/recours à ce que des penseurs comme Julius Evola ou Frithjof Schuon appelaient la Tradition. Les voies pour modeler l’homme, pour le hisser hors de sa condition misérable, tissée de déréliction, sans toutefois le chasser du réel et des frictions permanentes qu’il impose (Clausewitz), ont déjà été tracées, probablement aux « périodes axiales » de l’histoire (Karl Jaspers). Ces voies traditionnelles visent à donner aux meilleurs des hommes une épine dorsale solide, à leur octroyer un centre (Schuon). Les ascèses spirituelles existent (et n’imposent pas nécessairement le dolorisme ou l’auto-flagellation). Les « exercices » suggérés par ces traditions doivent impérativement être redécouverts, comme d’ailleurs le philosophe allemand Peter Sloterdijk vient récemment de le préconiser. De fait, Sloterdijk exhorte ses contemporains à redécouvrir les « exercices » d’antan pour se discipliner l’esprit et pour se réorienter dans le monde, afin d’échapper aux impasses de la fausse anthropologie des Lumières et de leurs piètres avatars idéologiques des 19ème et 20ème siècles.

Ce philosophe catalan a été défini comme: un "Socrate nordique", un "Goethe méditerranéen", un "personnage de théâtralité baroque".

Ce philosophe catalan a été défini comme: un "Socrate nordique", un "Goethe méditerranéen", un "personnage de théâtralité baroque". Après le philosophe catalan Eugenio d'Ors, abordons la sociologie du Néerlandais Anton Zijderveld (disciple d'Arnold Gehlen).

Après le philosophe catalan Eugenio d'Ors, abordons la sociologie du Néerlandais Anton Zijderveld (disciple d'Arnold Gehlen).

Le corpus le plus significatif, le plus souvent évoqué à l'heure actuelle est l'œuvre de RICHARD RORTY (Contingency, Irony and Solidarity).

Le corpus le plus significatif, le plus souvent évoqué à l'heure actuelle est l'œuvre de RICHARD RORTY (Contingency, Irony and Solidarity).  Rabelais (1494-1553), pourquoi Rabelais?

Rabelais (1494-1553), pourquoi Rabelais? Bakhtine en mettant en parallèle son réalisme grotesque et le réalisme socialiste officiel, revalorisera “LE PEUPLE RIANT SUR LA PLACE DU MARCHÉ”.

Bakhtine en mettant en parallèle son réalisme grotesque et le réalisme socialiste officiel, revalorisera “LE PEUPLE RIANT SUR LA PLACE DU MARCHÉ”.  Nietzsche voit dans le corps le site d'une complexité née de multiples et diverses intersubjectivités et interactions, le lieu de passage de l'expérience, toujours diverse, chaque fois unique.

Nietzsche voit dans le corps le site d'une complexité née de multiples et diverses intersubjectivités et interactions, le lieu de passage de l'expérience, toujours diverse, chaque fois unique.