Postmodernisme alternatif: un phénomène sans nom

Démasquer le postmodernisme pour retrouver la tradition et transcender la modernité

Alexander Douguine

Alexander Douguine soutient que le postmodernisme accomplit la logique nihiliste de la modernité, mais qu'en récupérant ses éléments hérités — la phénoménologie, le mythe, le sacré et l'antiracisme différentialiste —, nous pouvons créer une alternative traditionaliste au-delà de l'ordre libéral déviant.

Déconstruire le postmodernisme

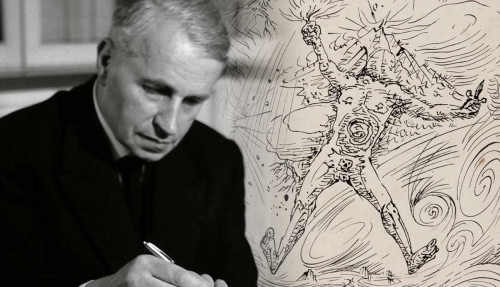

Plusieurs aspects essentiels du postmodernisme doivent être clarifiés. Le postmodernisme n'est pas un phénomène unifié. Bien que ce soient les penseurs postmodernistes eux-mêmes (notamment Derrida) qui aient introduit le concept de « déconstruction » — lui-même fondé sur la notion de Destruktion de Heidegger dans L'Être et le temps —, le postmodernisme peut à son tour être déconstruit, et pas nécessairement de manière postmoderniste.

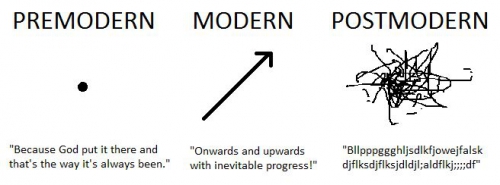

Le postmodernisme émerge des fondements de la modernité. Il critique en partie la modernité et la prolonge en partie. Au fur et à mesure que le mouvement s'est développé, ses déterminations de ce à quoi il s'oppose précisément dans la modernité et de ce qu'il choisit de perpétuer sont devenues un dogme philosophique et ont échappé à toute critique. Ce système auto-renforçant est ce qui définit le postmodernisme en tant que tel. Il n'est ni bon ni mauvais; il est, tout simplement. Sans cette structure, le postmodernisme se serait entièrement dissous. Mais cela ne s'est pas produit. Malgré son ironie, son caractère évasif et sa rhétorique glissante, le discours postmoderniste possède un noyau clair de principes fondamentaux qu'il n'abandonne jamais et délimite des frontières qu'il ne transgresse jamais.

Si l'on adopte une position critique à l'égard de ce noyau et que l'on franchit ces limites, il devient possible d'examiner le postmodernisme de l'extérieur et de se demander: pouvons-nous extraire certains courants que le postmodernisme s'est appropriés ailleurs et les recombiner différemment ? Pouvons-nous ignorer ses limites auto-imposées et ses impératifs moraux, démanteler le postmodernisme en ses composantes sans nous soucier de ses protestations théoriques ?

Démanteler la modernité: qu'y a-t-il de précieux dans le postmodernisme ?

Proposons quelques observations générales. Nous identifierons d'abord dans le postmodernisme les courants qui présentent un intérêt du point de vue d'une critique radicale de la modernité, dépouillés de leur cadre moral postmoderniste. Nous énumérerons ensuite les caractéristiques si étroitement liées à cette moralité qu'elles ne peuvent en être séparées.

Qu'est-ce qui attire le critique radical de la modernité occidentale dans le postmodernisme ?

- La phénoménologie et l'exploration de l'intentionnalité (Brentano, Husserl, Meinong, Ehrenfels, Fink)

- Le structuralisme et l'ontologie autonome du langage, du texte et du discours (Saussure, Trubetzkoy, Jakobson, Propp, Greimas, Ricœur, Dumézil)

- Le pluralisme culturel et l'intérêt pour les sociétés archaïques (Boas, Mauss, Lévi-Strauss)

- Reconnaissance du sacré comme facteur existentiel fondamental (Durkheim, Eliade, Bataille, Caillois, Girard, Blanchot)

- Existentialisme et philosophie du Dasein (Heidegger et ses disciples)

- Acceptation de la topologie psychanalytique comme « travail de rêve » continu sapant la rationalité (Freud, Jung, Lacan)

- Déconstruction comme contextualisation (Heidegger)

- Accent mis sur le récit en tant que mythe (Bachelard, Durand)

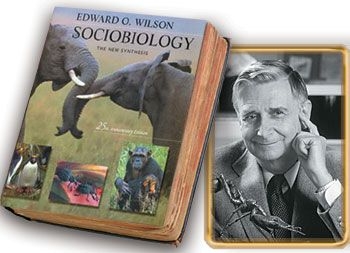

- Critique du racisme, de l'ethnocentrisme et du suprémacisme occidentaux (Gramsci, Boas — Personality and Culture, nouvelle anthropologie)

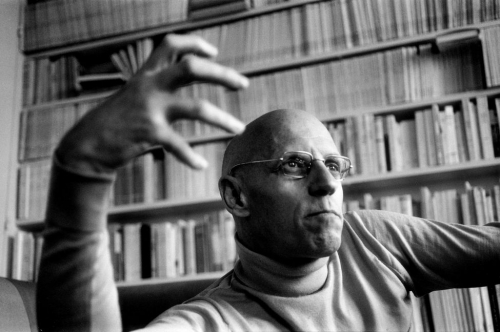

- Critique de la vision scientifique du monde (Newton) et de ses fondements rationalistes cartésiens et lockiens (Foucault, Feyerabend, Latour)

- Exposition de la fragilité, de l'arbitraire et de la fausseté des hypothèses fondamentales de la modernité (Cioran, Blaga, Latour)

- Pessimisme à l'égard de la civilisation occidentale et démystification des mythes utopiques du « progrès » et d'un « avenir radieux » (Spengler, les frères Jünger, Cioran)

- Sociologie fonctionnaliste (Durkheim, Mauss), démontrant l'illusion de la liberté individuelle par rapport à la société

- Démasquage du nihilisme de la modernité (Nietzsche, Heidegger)

- Relativisation du sujet humain (Nietzsche, Jünger)

- Découverte de l'intériorité et de l'intériorité chez l'homme (Mounier, Corbin, Bataille, Jambet)

- Théologie politique (Carl Schmitt, Giorgio Agamben)

Progressisme et censure du postmodernisme

Toutes ces tendances intellectuelles sont apparues avant le postmodernisme et ont existé indépendamment de lui. Chacune a apporté quelque chose d'essentiel au postmodernisme et, au fil du temps, a commencé à se développer dans son contexte, fusionnant à des degrés divers. Néanmoins, toutes les approches, leurs intersections et leurs points de dialogue, réels ou imaginaires, restent viables en dehors du paradigme postmoderniste.

Les penseurs postmodernistes s'y opposeront. Pour eux, toute interprétation non postmoderniste de ces mouvements a déjà été invalidée de manière préventive par le postmodernisme. En dehors du cadre postmoderne, ces traditions sont considérées comme purement archéologiques.

Le postmodernisme insiste sur le fait que ces disciplines et ces écoles sont devenues de simples objets au sein du sujet postmoderne, qui détient désormais un contrôle interprétatif absolu. Toutes ces lignes de pensée sont considérées comme dépassées, sublimées au sens hégélien, et donc dépouillées de leur droit souverain d'interprétation. Elles ne sont autorisées à exister qu'au sein du postmodernisme, selon ses règles. Prises isolément, elles ne sont pas simplement dépassées, mais toxiques lorsqu'elles sont coupées du contexte postmoderne.

Pourtant, toutes ces orientations sont apparues au tournant du 20ème siècle et représentent un tournant systémique au sein même de la modernité. Dans ces courants, la modernité est confrontée à sa crise la plus profonde, à son incohérence et à sa fin inévitable. Il est important de noter que cette confrontation s'est produite avant que le postmodernisme n'acquière ses caractéristiques définitives. Ces traditions ont nourri le postmodernisme, façonnant son climat intellectuel, son langage et son appareil conceptuel. Pourtant, au sein de la modernité, elles existaient dans un contexte différent, contrôlées par les « gardiens de l'orthodoxie » que le postmodernisme cherchait à l'origine à remettre en question. Tout comme la modernité a renversé le prémoderne sous la bannière de l'antidogmatisme, mais a rapidement érigé ses propres dogmes, et tout comme les régimes communistes ont pris le pouvoir en s'opposant à l'oppression pour ensuite instaurer une violence et un contrôle encore plus grands, le postmodernisme a rapidement pris un caractère exclusif et tyrannique.

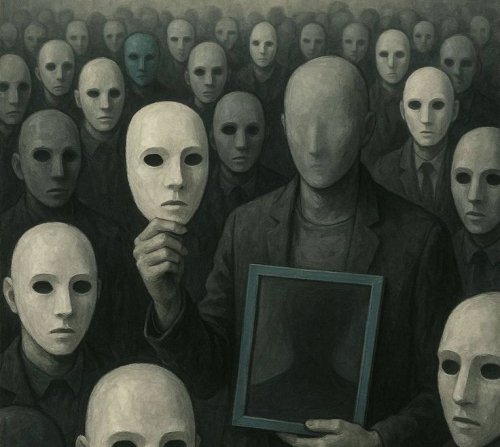

Le paradoxe est le suivant : le postmodernisme élève le relativisme au rang de valeur universelle, puis défend cette « conquête » par les mesures mondialistes les plus dures et les plus absolutistes. La transgression passe de possibilité à impératif. Le pathologique devient normatif. Tout ce qui précède ce nouvel ordre est soumis à une exclusion impitoyable.

Un examen attentif des traditions susmentionnées révèle que si beaucoup se situent dans le cadre de la modernité, elles en soulignent également les lacunes. D'autres vont plus loin, décrivant la modernité comme un phénomène intrinsèquement sombre, déformé, nihiliste et erroné.

Que faut-il rejeter dans le postmodernisme ?

Identifions maintenant les caractéristiques du postmodernisme susceptibles d'être responsables de son virage totalitaire :

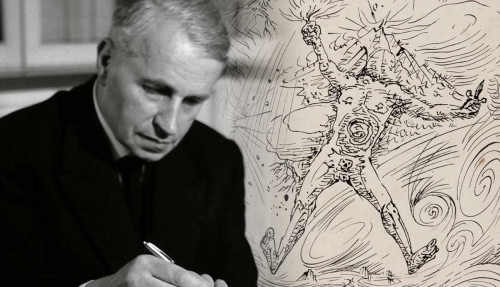

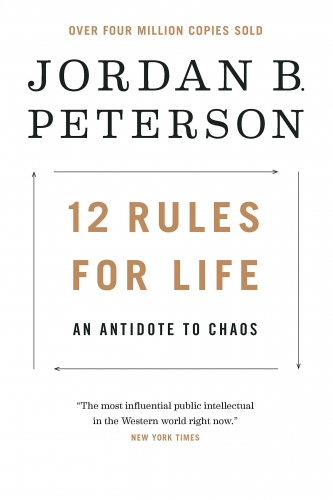

- Le progressisme, désormais paradoxal : le « progrès » signifie le démantèlement de la croyance en l'utopie et en l'avenir. On pourrait appeler cela le « progressisme noir » ou les « Lumières sombres » (Nick Land - portrait, ci-dessous).

- Le matérialisme, redéfini comme le summum de la doctrine postmoderniste, surpassant les matérialismes plus anciens et plus « idéalistes ». Un nouveau matérialisme « réel » doit être justifié (Deleuze, Kristeva).

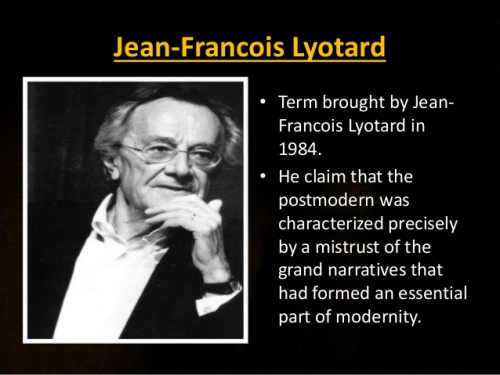

- Le relativisme, qui rejette toutes les universalités, les taxonomies et les hiérarchies, alors même que le relativisme lui-même devient un dogme (Lyotard, Negri & Hardt).

- Le poststructuralisme, qui cherche à surmonter les limites du structuralisme, en particulier son incapacité à s'adapter au dynamisme historique et social (Foucault, Deleuze, Barthes).

- La critique radicale de la tradition, considérée (en particulier par Hobsbawm) comme une fiction bourgeoise, un narcotique pour le peuple. Cela efface toute ontologie souveraine de l'esprit.

- Le nouvel universalisme, défini par une décomposition ironique et une méfiance envers toute prétention unificatrice, qui déplace l'attention vers les fragments ontiques et l'hétérogénéité.

- La moralité de la libération totale, qui célèbre la transgression sans limites (Foucault, Deleuze, Guattari, Bataille - photo, ci-dessus).

- L'anti-essentialisme, une interprétation déformée du Dasein de Heidegger : l'essence est entièrement rejetée ; l'être devient pur devenir.

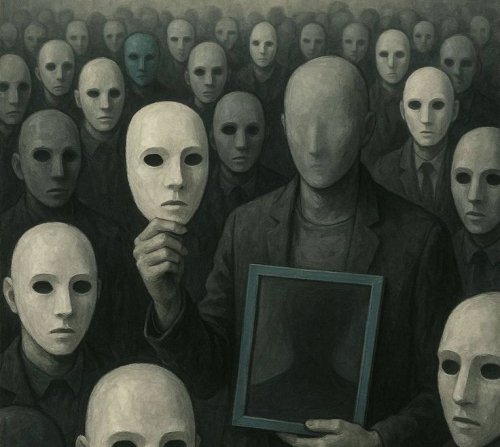

- L'abolition de l'identité, l'identité devenant transitoire, performative et moralement suspecte. Seul son dépassement est vertueux.

- La théorie du genre, imposant une relativisation radicale de l'identité de genre, d'âge et d'espèce (Kristeva, Haraway)

- La psychanalyse postmoderne, cherchant à démanteler les cartes structurelles de Freud et Lacan (Guattari)

- La haine de la hiérarchie, rejetant l'ordre vertical au profit des masses schizoïdes et des « parlements d'organes » (Latour)

- Le nihilisme, non plus un diagnostic mais une célébration du Néant — une volonté vers le Néant (Deleuze)

- L'abolition de l'événement, remplacée par le recyclage (Baudrillard)

- Le posthumanisme, dépassement de l'humain jugé trop traditionnel, promotion des hybrides, des cyborgs et des chimères (B.-H. Lévy, Haraway)

- Apologie des minorités, assimilant les cultures archaïques organiques à des sous-cultures artificielles et mécaniques ; promotion de communautés perverses et malades mentales en réseau.

- Le postmodernisme comme finalisation nihiliste de la modernité.

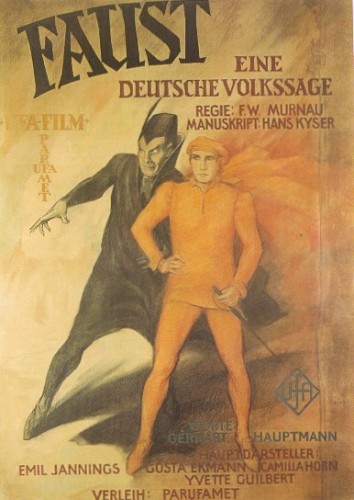

En y regardant de plus près, il apparaît clairement que le postmodernisme n'hérite pas simplement de la modernité, mais qu'il achève la trajectoire morale de l'ère moderne, la menant à sa conclusion logique. Cette liste de caractéristiques postmodernes ne reflète plus une relation conflictuelle avec la modernité, comme dans la liste précédente, mais montre plutôt une critique de la gauche: un regret que la modernité n'ait pas pleinement réalisé ses propres principes. Le postmodernisme propose désormais d'achever cette tâche. En ce sens, le postmodernisme se révèle être l'aboutissement de la modernité, la réalisation de son telos. Mais alors que la modernité a tenté son projet émancipateur dans le contexte de la société traditionnelle (le prémoderne), le postmodernisme commence par tenter de surmonter la modernité elle-même. D'où le caractère totalitaire et bolchevique des épistémologies postmodernistes, qui embrassent la terreur révolutionnaire comme une nécessité théorique. La modernité doit être abolie précisément parce qu'elle n'était pas suffisamment moderne, parce qu'elle a échoué dans sa mission. Toute la logique reproduit celle du marxisme: tout comme la bourgeoisie était une classe progressiste par rapport à la féodalité, mais devait être renversée par le prolétariat plus progressiste, la modernité est plus progressiste que la tradition, mais doit maintenant être dépassée par le postmodernisme. C'est une dialectique du dépassement vers la gauche.

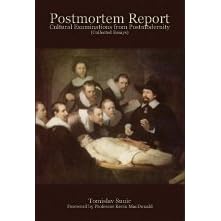

Théorie critique implicite

Revenons maintenant sur les courants précédemment signalés comme intéressants. Une fois séparés du postmodernisme – et en particulier de ses caractéristiques inacceptables –, ils forment une constellation cohérente. Cette cohérence n'apparaît qu'après la déconstruction du postmodernisme lui-même. Le fait que ces mouvements intellectuels se soient développés indépendamment et avant le postmodernisme montre que nous avons affaire à un ensemble d'idées totalement différent et autonome. Ces théories reconnaissent toutes la crise fondamentale et décisive de la civilisation occidentale contemporaine (cf. René Guénon, La crise de la civilisation occidentale), tentent de localiser le moment historique de l'erreur décisive qui a conduit à la situation actuelle, identifient les tendances centrales du nihilisme et du déclin, et proposent diverses stratégies de sortie, allant de la correction de cap à la révolte ouverte ou à la révolution conservatrice.

L'accent qu'elles mettent sur le nihilisme de la modernité occidentale, en particulier ses phases purement négatives au 20ème siècle, les relie au postmodernisme et permet un certain degré d'intégration. Mais à y regarder de plus près, ces mouvements peuvent être harmonisés – bien que de manière relative – à travers une trajectoire sémantique complètement différente. Ils visent à libérer la modernité précisément des aspects que le postmodernisme a consacrés.

En d'autres termes, la culture intellectuelle du 20ème siècle a atteint un point de bifurcation. Sa critique commune de la civilisation occidentale – sa philosophie, sa science, sa politique et sa culture – s'est scindée en deux courants principaux :

- Le postmodernisme, qui revendique explicitement la souveraineté interprétative et axiologique et affirme sa légitimité exclusive.

- Un deuxième phénomène qui n'a pas de nom — expulsé, fragmenté et remodelé par le postmodernisme lui-même.

L'absence de nom, d'unité structurelle ou de consolidation institutionnelle de ce deuxième courant — ainsi que son acceptation d'une existence isolée et son accent sur des questions localisées et sectorielles — nous a jusqu'à présent empêchés de le traiter comme une formation intellectuelle cohérente.

La seule véritable tentative d'unifier ces différents courants a été faite au sein de la Nouvelle Droite française. Elle y est parvenue en partie, mais son mouvement intellectuel a été entaché par des étiquettes marginalisantes et un cadrage déformé. Ainsi, le phénomène que nous appelons « postmodernisme alternatif » ou « non-postmodernisme » reste sans nom, sans structure et sans forme institutionnelle.

Cela ne signifie toutefois pas que nous devions rejeter cette branche de la pensée critique comme éphémère ou accepter les prétentions hégémoniques du postmodernisme. Nous pouvons interpréter la somme de ces vecteurs intellectuels comme une vision du monde cohérente, bien qu'implicite. Cela devient évident dès lors que l'on adopte le point de vue d'une histoire alternative des idées. L'histoire ne garantit pas que les vainqueurs – qu'il s'agisse de guerres, de conflits religieux, d'élections, de révolutions ou de batailles philosophiques – soient nécessairement alignés sur la vérité, le bien ou la justice. Les résultats varient. Nous pouvons appliquer ce principe de la même manière au postmodernisme et à son alternative: l'alt-postmodernisme.

Phénoménologie

La phénoménologie est importante car elle affirme la primauté du sujet, sa souveraineté ontologique. Cela brise les axiomes matérialistes de la modernité, plaçant l'objet de l'intentionnalité dans le processus même de la pensée et de la perception. Le terme même d'intentio, qui signifie « être dirigé vers quelque chose », implique l'intériorité. Franz Brentano, le fondateur de la phénoménologie, a tiré cette idée de la scolastique européenne, en particulier de l'aristotélisme radical au sein de l'ordre bénédictin (par exemple, Friedrich von Freiberg et les mystiques rhénans), qui mettaient l'accent sur l'immanence de l'intellect actif dans l'âme humaine. La thèse de Brentano portait sur la doctrine aristotélicienne de l'intellect actif. Bien que développée par la suite par Husserl et portée à des sommets métaphysiques par Heidegger, la phénoménologie révèle un style de pensée prémoderne qui transcende le nominalisme, le matérialisme et l'atomisme. Elle dépasse ainsi la modernité tout en faisant écho à la pensée classique et médiévale.

Structuralisme

Le structuralisme est séduisant car il rétablit la priorité du langage — à nouveau, le domaine du sujet — sur la réalité non linguistique. Cela renverse la foi du positivisme dans les objets réels et leurs faits atomiques. Bien que révolutionnaire en linguistique, en logique et en philologie, cette vision reflète la vénération de la société traditionnelle pour le Logos, pour l'ontologie du langage et de la raison. Bien que l'affirmation d'une ontologie textuelle souveraine puisse sembler grotesque, dans le contexte positiviste — conscient ou inconscient —, elle ravive les attitudes pré-nominalistes et réalistes. Le débat médiéval sur les universaux opposait essentiellement ceux qui affirmaient l'ontologie autonome des noms (réalistes et idéalistes) aux nominalistes qui la niaient.

Ainsi, le structuralisme, bien que né dans un contexte philosophique et culturel différent, fait écho au réalisme et à l'idéalisme ainsi qu'à la pensée prémoderne.

De plus, si l'on considère les liens entre les principaux structuralistes — tels que Trubetzkoy et Jakobson, fondateurs de la phonologie — et le mouvement eurasien, ainsi que les tendances traditionalistes dans les travaux de Dumézil sur l'idéologie tripartite indo-européenne et les parallèles entre Propp, Greimas et les visions sacrées du monde, ce lien s'approfondit considérablement.

Réhabilitation des sociétés archaïques

L'étude rigoureuse et impartiale des sociétés archaïques, fondée sur les mythes et les croyances, a réfuté les conclusions superficielles et souvent erronées de l'anthropologie progressiste et évolutionniste. Elle a révélé de nouvelles perspectives sur la culture qui, comme l'ont souligné Franz Boas et son école, doit être comprise selon ses propres termes, avec sa sémantique et son ontologie intactes.

Cela conduit à l'affirmation du pluralisme culturel et à un noyau minimal de propriétés que l'on pourrait qualifier d'universelles. Les systèmes d'échange, bien qu'universels dans leur fonction, prennent des formes distinctes dans différentes sociétés et façonnent leurs horizons ontologiques et épistémologiques.

Le sacré

La redécouverte du sacré en tant que phénomène distinct s'est produite simultanément en sociologie, en religion comparée et en philosophie traditionaliste. Les traditionalistes ont embrassé le sacré, considérant sa perte dans la civilisation moderne comme un signe de décadence. La sociologie s'est limitée à la description, tandis que la religion comparée — et certaines branches de la psychanalyse, notamment Jung — ont démontré la présence durable de modèles sacrés même dans les sociétés rationalistes et matérialistes.

Le postmodernisme n'aborde le sacré que pour intensifier sa critique de la modernité, qu'il accuse de ne pas avoir réalisé ses propres idéaux. Plutôt que de désenchanter le monde (comme l'affirmait Max Weber), la modernité a simplement généré de nouvelles mythologies. Le postmodernisme ne réhabilite pas le mythe; il cherche à l'éradiquer de manière encore plus fondamentale que les Lumières. Ce programme est étranger aux sociologues, aux comparatistes, aux pragmatistes (comme William James) et aux traditionalistes. Le sacré peut donc être étudié indépendamment des objectifs postmodernistes.

Philosophie du Dasein

La philosophie de Heidegger constitue un vaste champ d'idées autonome. Son projet d'un nouveau départ pour la philosophie n'a rien de commun avec les fondements du postmodernisme. Ce qui a atteint le postmodernisme, ce sont les échos de Heidegger à travers des lectures sélectives et déformées des existentialistes français (Sartre, Camus, etc.), qui ont ensuite été déformées dans le discours postmoderniste.

Le concept de rhizome de Deleuze peut faire vaguement écho au Dasein de Heidegger, mais la ressemblance est superficielle — plus proche d'une parodie matérialiste que d'une continuation fidèle.

Psychanalyse

À l'instar de la pensée de Heidegger, la psychanalyse dépasse largement le postmodernisme. Sa plus grande valeur réside dans son affirmation d'une ontologie autonome de la psyché — en particulier de l'inconscient — dont la signification ne découle pas de la subjectivité rationnelle, mais de mécanismes oniriques complexes. La psychanalyse ne doit pas se limiter à une seule école — orthodoxie freudienne, théorie jungienne ou modèles lacanien. L'Anti-Œdipe de Deleuze et Guattari et la psychanalyse féministe sont des variantes marginales qui, malgré les tentatives postmodernistes, n'annulent pas les autres cadres interprétatifs. À bien des égards, la psychanalyse fait revivre le mythe et les structures sacrées, en particulier dans la tradition jungienne, ce qui la rapproche du traditionalisme et de la critique anti-rationaliste. Les séminaires d'Eranos illustrent ces intersections.

Déconstruction

La déconstruction de Derrida est une extension de la destruction philosophique de Heidegger, telle qu'introduite dans L'Être et le temps. Heidegger entendait par là le placement d'une école, d'une théorie ou d'une terminologie dans une structure philosophico-historique, à savoir l'oubli progressif de l'Être, aboutissant à la suppression de la question ontologique (ontologische Differenz). La déconstruction peut être utilisée dans toutes les disciplines pour restaurer des positions fondamentales, à l'instar de l'idée de « jeux de langage » de Wittgenstein. Elle implique une analyse sémantique précise : retracer les concepts et les récits depuis leur origine, à travers leurs changements et leurs distorsions. Le modèle de Heidegger est très utile, mais il n'est pas le seul.

Analyse des mythes

L'étude des mythes en tant que scripts durables reliant des images, des figures et des événements révèle des schémas communs à différentes époques et cultures. Si la déconstruction recherche le noyau originel des systèmes de connaissance, l'analyse des mythes (par exemple, Gilbert Durand) identifie les schémas récurrents et les algorithmes de la conscience culturelle.

Parfois, l'analyse des mythes recoupe la psychanalyse jungienne ; d'autres fois, elle éclaire la sociologie, l'anthropologie, les sciences politiques et la théorie culturelle.

Antiracisme différentialiste

La critique de l'ethnocentrisme et des hiérarchies culturelles ne doit pas reposer sur un individualisme extrême ou sur la validation globale des minorités. La pluralité culturelle est une loi sémantico-génétique: le sens n'apparaît qu'au sein d'une culture, et chaque culture a ses propres normes. Les sociétés doivent être comprises selon leurs propres termes.

Cela conduit à un différentialisme sans hiérarchie. L'impératif moral libéral d'émanciper les individus des identités collectives sape l'unité culturelle. L'antiracisme différentialiste se contente d'affirmer la réalité de la différence, sans appliquer aucune mesure « transcendantale » de valeur.

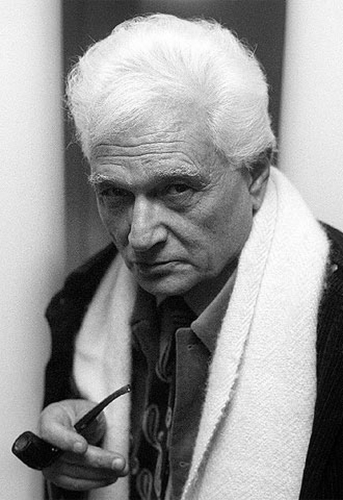

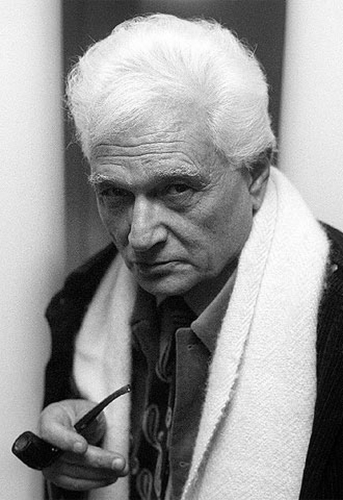

Cette lecture de Boas et Lévi-Strauss (photo) a été adoptée par les eurasianistes russes et la Nouvelle Droite française, mais elle peut s'étendre bien au-delà de ces cadres.

Critique de la vision scientifique du monde

Les critiques postmodernes de la science — Foucault, Latour, Feyerabend — peuvent être explorées indépendamment. Ces critiques rappellent la critique de Husserl à l'égard des sciences européennes, qui appartient à la phénoménologie et constitue une tradition distincte. Nous devons également revisiter les modèles scientifiques prémodernes, comme l'ontologie aristotélicienne et l'hermétisme.

Le postmodernisme évite tout cela. Ses critiques proviennent de théories récentes — relativité, mécanique quantique, théorie des cordes — sans s'engager dans les sciences sacrées du passé. Mais une synthèse entre la critique scientifique et la science sacrée pourrait donner naissance à une vision radicalement nouvelle. En dehors du postmodernisme, rien ne s'y oppose.

Les critiques du rationalisme, du dualisme cartésien et de la mécanique newtonienne pointent vers des concepts plus raffinés de l'esprit et de la réalité, réhabilitant le Nous de Platon et l'« intellect actif » d'Aristote. À partir de là, on pourrait reconstruire de nouvelles ontologies scientifiques inspirées de l'Antiquité et du Moyen Âge.

Critique de la modernité

Les critiques postmodernes de la modernité reflètent largement la critique du capitalisme par Marx. Marx dénonçait le capitalisme comme une abomination, tout en reconnaissant sa nécessité historique et son rôle progressiste par rapport aux systèmes antérieurs. Sur cette base, il établissait une distinction stricte entre les critiques issues d'une perspective post-capitaliste (comme la sienne) et celles qui rejetaient le capitalisme dans son ensemble, y compris sa nécessité et son utilité. Parmi ces derniers figuraient les conservateurs et les socialistes agraires comme Ferdinand Lassalle et les narodniki russes.

De même, les postmodernistes condamnent la modernité comme une catastrophe, tout en embrassant sa moralité et ses objectifs émancipateurs, qu'ils affirment qu'elle n'a pas réussi à réaliser. Cette critique, bien que souvent juste, partage le défaut du marxisme: elle surestime la nécessité de la modernité en tant que destin, plutôt que de la considérer comme un choix historique. On peut choisir la modernité — ou autre chose, comme la tradition. Les véritables opposants à la modernité sont prêts à s'allier à tous ses détracteurs.

Les critiques les plus virulentes viennent des traditionalistes: le philosophe français René Alleau qualifiait René Guénon de révolutionnaire plus radical que Marx. Lorsque des critiques comme André Gide, Antonin Artaud, Georges Bataille, Ezra Pound ou T. S. Eliot s'alignent sérieusement sur les positions de Guénon et d'Evola, leurs arguments gagnent en force. Sinon, ils restent prisonniers du mal même qu'ils combattent.

Pessimisme envers la civilisation occidentale

Il en va de même pour le pessimisme envers la civilisation occidentale contemporaine. Elle a été critiquée par la gauche — Bergson, Sartre, Marcuse — et par la droite — Nietzsche, Spengler, les frères Jünger et Cioran. Ces camps ont beaucoup en commun, surtout lorsque leurs critiques s'étendent vers l'avenir tout en s'inspirant du passé. Pourtant, considérer cette civilisation comme autre chose que pathologique, déviante ou, au pire, comme une grande parodie ou le royaume de l'Antéchrist, c'est accepter sa logique interne et sa légitimité.

En dehors du postmodernisme, le dialogue entre les critiques de gauche et de droite restait possible, bien que difficile. Le postmodernisme a complètement fermé cet espace.

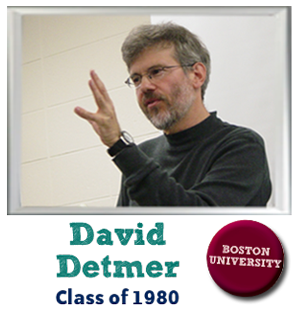

La pertinence de la sociologie

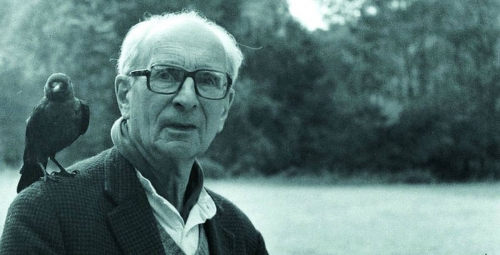

En tant que discipline née à la fin de la modernité, la sociologie conserve une vision approfondie des relations entre la société et l'individu, en particulier de la primauté du social. Durkheim (portrait, ci-dessus) appelait cela le « fonctionnalisme »: les individus ne sont pas façonnés par leur moi autonome, mais par un réseau de rôles sociaux, de masques et de fonctions.

De ce principe fondamental, de nombreuses conclusions peuvent être tirées. Des penseurs tels que Tönnies, Sombart, Sorokin, Pareto et Dumont ont montré qu'il n'existe pas de modèle de développement unique ni de règle universelle régissant la société. Les sociétés connaissent des cycles, des déclins, des renaissances, mais aucune progression linéaire. Ainsi, le rêve de la morale libérale de libérer l'individu de l'identité collective s'effondre. La vision libérale de l'histoire comme une émancipation constante est un mythe. La sociologie démasque bon nombre des idées dominantes de la modernité comme de simples « mythes du droit » (cf. Georges Sorel), des fictions instrumentales utilisées par les élites au pouvoir.

La sociologie expose le progrès comme un préjugé infondé (cf. Pitirim Sorokin). Le postmodernisme ne s'inspire de la sociologie que pour concevoir de nouvelles formes de libération et des stratégies exotiques : transgression, fluidité des genres, formations schizoïdes de masse (Deleuze/Guattari), langages privés (Barthes, Sollers) et fragmentation du soi en unités sous-individuelles — « parlement des organes » (Latour) ou « usine de micro-désirs » (Deleuze).

Au-delà de cela, la sociologie conserve son pouvoir herméneutique, rétablissant le statut ontologique du collectif (holisme) et centrant non pas l'individu isolé, mais la personne (persona).

Nihilisme

Le nihilisme dans la société occidentale a été identifié bien avant le postmodernisme. Nietzsche l'a exploré en profondeur ; Heidegger a construit toute une ontologie autour de lui. Pour Heidegger, la philosophie était une recherche de voies pour sortir du labyrinthe nihiliste. Il traitait la question du Néant avec le plus grand sérieux.

Les postmodernistes ont revendiqué le monopole du nihilisme, le banalisant en ironie. Deleuze a rebaptisé la « volonté de rien » moteur culturel du postmodernisme. Ainsi, ils ont apporté une réponse facile avant même de comprendre la question. Le nihilisme postmoderniste ressemble souvent à de la moquerie ou à de l'art performatif, et non à de la philosophie. Les tentatives visant à élever cela au rang d'épistémologie — via la non-philosophie de Laruelle ou le nihilisme transcendantal de Ray Brassier — transforment un échec de la pensée en dogme.

Le nihilisme exige toujours une réflexion sérieuse — et peut-être un dépassement radical. Nietzsche appelait l'Übermensch « le vainqueur de Dieu et du Néant ». L'ouvrage d'Evola, Chevaucher le Tigre, analyse cette tâche en profondeur.

La relativisation de l'homme

À la suite de l'appel de Nietzsche à « déshumaniser l'Être », de nombreux penseurs du 20ème siècle ont remis en question la centralité de l'homme. Ortega y Gasset a décrit la déshumanisation de l'art. Ernst Jünger a examiné comment les systèmes technocratiques ont supplanté la nature humaine.

Cette préoccupation a conduit à divers domaines : l'éthologie de Konrad Lorenz, la théorie de l'Umwelt de Jakob von Uexküll, la critique de la technologie de Friedrich Georg Jünger, l'« écologie de l'esprit » de Gregory Bateson.

Le postmodernisme, cependant, a glorifié la mutation, appelant à des êtres hybrides biomécaniques et dénonçant tout essentialisme. Sa guerre contre l'anthropocentrisme s'est transformée en un projet complet visant à effacer l'homme en tant qu'espèce. Les futurologues comme Harari et Kurzweil louent cela dans leurs visions de la singularité.

La dimension intérieure

La redécouverte de l'intériorité, bien que résumée par Bataille dans son ouvrage L'expérience intérieure, n'est pas née avec la modernité. Saint Paul a écrit sur « l'homme intérieur ». Les religions traditionnelles sont centrées sur l'âme. La modernité, fondée sur le matérialisme et l'évolutionnisme, a effacé cette dimension, modelant un homme sans âme.

Le fait que les artistes d'avant-garde et les surréalistes aient découvert « l'homme intérieur » dans leur crise de la modernité n'en fait pas une invention du 20ème siècle. Des traditionalistes comme Evola et Guénon ont proposé des descriptions métaphysiques détaillées de la subjectivité radicale. Les personnalistes (après Mounier) ont développé cette idée. Corbin et ses élèves (Jambet, Lardreau, Lory) ont élevé la figure de l'Ange, un thème repris par Rilke et Heidegger.

Dans le postmodernisme, cette dimension est marginale. Les réalistes critiques rejettent tout repli sur soi, à moins qu'il ne s'agisse d'un repli sur l'intérieur des choses, séparé du Dasein (cf. Graham Harman).

En dehors du postmodernisme, le sujet radical reste une préoccupation philosophique centrale.

Théologie politique

Carl Schmitt a formulé la théologie politique comme une théorie du politique. Le fait que des penseurs postmodernistes (Taubes, Mouffe, Agamben) aient adapté Schmitt ne change rien à son autonomie. Des concepts tels que « vie nue » et « katechon négatif » sont dérivés des idées de Schmitt.

La théologie politique s'appréhende mieux dans le cadre de la philosophie intégrale de Schmitt, qui était profondément conservatrice et hostile à la modernité.

Postmodernisme alternatif et traditionalisme

Cette analyse préliminaire ouvre une voie pour l'avenir.

Le postmodernisme a déformé le paysage philosophique, revendiquant l'héritage intellectuel de l'humanité. Pourtant, si nous le rejetons en bloc, nous risquons de retomber dans des positions prémodernes déjà dépassées – et habilement démantelées – par le postmodernisme. De plus, en rejetant entièrement le postmodernisme, nous rejetons également les courants critiques qu'il s'est appropriés. L'engagement superficiel du postmodernisme envers le sacré et d'autres éléments positifs menace de discréditer les structures prémodernes par association.

Un retour direct à la Tradition, ignorant l'empreinte profonde laissée par la modernité et le postmodernisme, est impossible. Un mur sémantique nous sépare du prémoderne. Les rayons de la Tradition authentique s'estompent ou sont déformés au point d'être méconnaissables.

Pour atteindre la Tradition, il faut passer par la modernité et le postmodernisme. Sinon, on reste prisonnier de son propre champ épistémique.

Ainsi, le phénomène que nous appelons « postmodernisme alternatif » revêt une importance fondamentale. Il ne peut être contourné. Son noyau doit être le traditionalisme et la critique radicale de la modernité. Mais sans un dialogue vivant avec la pensée contemporaine, le traditionalisme se décompose en une secte sans vie. Le postmodernisme alternatif revitalise sa puissance intérieure.

Cela a déjà été tenté par Julius Evola, qui s'est engagé dans les défis de son temps — philosophiques, politiques, scientifiques — en s'écartant sans crainte de l'orthodoxie lorsque cela était nécessaire. Nous devons faire de même.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

L’hypothèse postmoderne est que ce qui fait société est désormais le présentéisme, et le groupe, ou encore les tribus. C’est la reliance plus que l’appartenance, l’identification plus que l’identité, l’esthétique plutôt que la morale. L’éthique qui découle désormais de l’esthétique. Mais encore, le postmoderne, c’est l’émotion plus que la raison, ou, si on préfère, la raison sensible plus que la raison calculante. C’est l’empathie plus que le contrat écrit. C’est « ce qui est » plutôt que le « devoir-être » kantien. C’est le refus de la croyance au progrès : « Le point nodal de l’idéologie progressiste, dit Maffesoli, c’est l’ambition, voire la prétention, de tout résoudre, de tout améliorer afin d’aboutir à une société parfaite et à un homme potentiellement immortel. » (L’ère des soulèvements). Il s’agit de se libérer de cette prétention. D’autant que le progressisme est indissociable de l’utilitarisme (d’où les liens avec l’américanisation du monde) et qu’il ne tient aucun compte du besoin de symboles, de signes, d’emblèmes, qui font sens plus que le quantifiable. Une société a besoin d’intercesseurs, de totems, de saints, d’échelles qui vont du profane au sacré. Et non d’une coupure franche entre ces deux sphères. Postmodernité : « synergie de l’archaïsme et du développement technologique », dit encore Maffesoli (L’instant éternel, 2000). Cette nouvelle épistémé, comme disait Michel Foucault, ne laisse rien debout de la modernité : « Dégénérescence de quoi, sinon du mythe progressiste ? Corrélativement à l’idéologie du service public, ce progressisme s’emploie à justifier la domination sur la nature, à négliger les lois primordiales de celle-ci, et à construire un monde selon les seuls principes d’un rationalisme dont l’aspect morbide apparaît de plus en plus évident », écrit Maffesoli (L’ère des soulèvements). A partir de là, Maffesoli pône une écosophie, une philosophhie de l’écologie, comme l’avait initié Félix Guattari (Les Trois écologies, 1989 et Qu’est-ce que l’écosophie ? 1985-92, 2013). J’ai évoqué cette naissance d’une écologie philosophique dans Inventaire de la modernité avant liquidation (2007, préface d’Alain de Benoist).

L’hypothèse postmoderne est que ce qui fait société est désormais le présentéisme, et le groupe, ou encore les tribus. C’est la reliance plus que l’appartenance, l’identification plus que l’identité, l’esthétique plutôt que la morale. L’éthique qui découle désormais de l’esthétique. Mais encore, le postmoderne, c’est l’émotion plus que la raison, ou, si on préfère, la raison sensible plus que la raison calculante. C’est l’empathie plus que le contrat écrit. C’est « ce qui est » plutôt que le « devoir-être » kantien. C’est le refus de la croyance au progrès : « Le point nodal de l’idéologie progressiste, dit Maffesoli, c’est l’ambition, voire la prétention, de tout résoudre, de tout améliorer afin d’aboutir à une société parfaite et à un homme potentiellement immortel. » (L’ère des soulèvements). Il s’agit de se libérer de cette prétention. D’autant que le progressisme est indissociable de l’utilitarisme (d’où les liens avec l’américanisation du monde) et qu’il ne tient aucun compte du besoin de symboles, de signes, d’emblèmes, qui font sens plus que le quantifiable. Une société a besoin d’intercesseurs, de totems, de saints, d’échelles qui vont du profane au sacré. Et non d’une coupure franche entre ces deux sphères. Postmodernité : « synergie de l’archaïsme et du développement technologique », dit encore Maffesoli (L’instant éternel, 2000). Cette nouvelle épistémé, comme disait Michel Foucault, ne laisse rien debout de la modernité : « Dégénérescence de quoi, sinon du mythe progressiste ? Corrélativement à l’idéologie du service public, ce progressisme s’emploie à justifier la domination sur la nature, à négliger les lois primordiales de celle-ci, et à construire un monde selon les seuls principes d’un rationalisme dont l’aspect morbide apparaît de plus en plus évident », écrit Maffesoli (L’ère des soulèvements). A partir de là, Maffesoli pône une écosophie, une philosophhie de l’écologie, comme l’avait initié Félix Guattari (Les Trois écologies, 1989 et Qu’est-ce que l’écosophie ? 1985-92, 2013). J’ai évoqué cette naissance d’une écologie philosophique dans Inventaire de la modernité avant liquidation (2007, préface d’Alain de Benoist). Contradictoriel, ce ne veut pas dire seulement la juxtaposition des contraires, cela veut dire leur coincidence. C’est la coincidentia oppositorum de Nicolas de Cuse (De la docte ignorance). C’est pourquoi la raison efficace est forcément une raison sensible. Autrement, elle tourne à vide. Il ne s’agit pas détruire la raison (La destruction de la raison de Georg Lukacs, 1954), il s’agit de la remettre sur un sol. « Rien de grand ne s’est fait sans passion », disait Hegel (La raison dans l’histoire). Saint-Exupéry disait pour sa part : « On ne voit bien qu’avec le cœur. » L’idée est la même. S’appuyant sur cette hypothèse de la place du passionnel, du sensible, du ressenti, Michel Maffesoli va plus loin : il en fait la source de la morale telle qu’elle se réinvente. Le bien devient l’agréable, selon l’hédonisme de George Edward Moore. Une éthique se forge ainsi au-delà des identités. L’éthique est compatible avec le passage des frontières : nationales (je suis d’ici et aussi d’ailleurs), sexuelles (la bisexualité, les expériences « de l’autre côté de sa sexualité habituelle »), professionnelles (l’architecte en train de devenir boulanger, le banquier devenu gestionnaire de parc naturel, …). Ainsi, les identités sont moins importantes – et c’est notamment en cela que consiste le tournant postmoderne – que les identifications. Or, celles-ci sont éventuellement successives et multiples. Et surtout, elles sont un bricolage mental personnel. De ces expériences multiples nait ce que Michel Foucault appelait, peu de temps avant sa mort annoncée, une « esthétique de l’existence », fondé sur un usage raisonné des plaisirs, mais raisonné par la raison sensible. De cette esthétique nait une éthique. « Une morale sans obligation ni sanction », dit Maffesoli.

Contradictoriel, ce ne veut pas dire seulement la juxtaposition des contraires, cela veut dire leur coincidence. C’est la coincidentia oppositorum de Nicolas de Cuse (De la docte ignorance). C’est pourquoi la raison efficace est forcément une raison sensible. Autrement, elle tourne à vide. Il ne s’agit pas détruire la raison (La destruction de la raison de Georg Lukacs, 1954), il s’agit de la remettre sur un sol. « Rien de grand ne s’est fait sans passion », disait Hegel (La raison dans l’histoire). Saint-Exupéry disait pour sa part : « On ne voit bien qu’avec le cœur. » L’idée est la même. S’appuyant sur cette hypothèse de la place du passionnel, du sensible, du ressenti, Michel Maffesoli va plus loin : il en fait la source de la morale telle qu’elle se réinvente. Le bien devient l’agréable, selon l’hédonisme de George Edward Moore. Une éthique se forge ainsi au-delà des identités. L’éthique est compatible avec le passage des frontières : nationales (je suis d’ici et aussi d’ailleurs), sexuelles (la bisexualité, les expériences « de l’autre côté de sa sexualité habituelle »), professionnelles (l’architecte en train de devenir boulanger, le banquier devenu gestionnaire de parc naturel, …). Ainsi, les identités sont moins importantes – et c’est notamment en cela que consiste le tournant postmoderne – que les identifications. Or, celles-ci sont éventuellement successives et multiples. Et surtout, elles sont un bricolage mental personnel. De ces expériences multiples nait ce que Michel Foucault appelait, peu de temps avant sa mort annoncée, une « esthétique de l’existence », fondé sur un usage raisonné des plaisirs, mais raisonné par la raison sensible. De cette esthétique nait une éthique. « Une morale sans obligation ni sanction », dit Maffesoli.  L’habitus, notion que l’on trouve chez Thomas d’Aquin (et dont Pierre Bourdieu a fait un grand usage), et qui est l’hexis d’Aristote, c’est cela : l’éducation à la communication verbale et non verbale, l’acclimatation à un « ensemble de dispositions durables pour l’action et le langage », disait à peu de choses près Pierre Bourdieu. C’est une « connaissance du sang », dit David Herbert Lawrence (comme on pourrait le dire des gens qui se comprennent sans avoir besoin de se parler), qui complète la connaissance rationnelle, et bien souvent la précède. L’école sociologique du quotidien consiste à être attentif à cela, au plaisir et à la sagesse de l’apparence, et cette école est autant celle de Nietzsche que l’école de Chicago avec Erving Goffman, Isaac Joseph, Roger Bastide et ce qu’on a appelé la microsociologie, celle qui concerne « l’aventure de la grisaille » (Roger Caillois). Cette école étudie une grisaille qui peut être sublimée. « Etre ici est splendide » (7e Elégie de Duino, R-M Rilke). La vie s’approuve jusque dans les petites choses. La sociologie dans laquelle s’inscrit Maffesoli rehausse l’intérêt de l’étude du quotidien, le theatrum mundi, étude éclairée par les références que fait Georg Simmel au pont et à la porte : la porte protège l’intériorité, le pont ouvre sur l’extérieur. Cette sociologie du quotidien est une sociologie de l’instant présent, du moment vécu, dans laquelle les grands récits et les arrières-mondes perdent de leur importance, voire même cessent d’exister. Il s’agit de réhabiliter l’instant. Les émotions artistiques ne sont plus surplombantes, elles ne concernent plus l’individu, mais une socialité partagée. L’aura, dit Maffesoli, « enveloppe désormais le quotidien ». C’est une ambiance (Stimmung), dégagée par un lieu ou par un événement qui nous enveloppe, et nous fait plus humain parce que nous sommes plus avec les autres.

L’habitus, notion que l’on trouve chez Thomas d’Aquin (et dont Pierre Bourdieu a fait un grand usage), et qui est l’hexis d’Aristote, c’est cela : l’éducation à la communication verbale et non verbale, l’acclimatation à un « ensemble de dispositions durables pour l’action et le langage », disait à peu de choses près Pierre Bourdieu. C’est une « connaissance du sang », dit David Herbert Lawrence (comme on pourrait le dire des gens qui se comprennent sans avoir besoin de se parler), qui complète la connaissance rationnelle, et bien souvent la précède. L’école sociologique du quotidien consiste à être attentif à cela, au plaisir et à la sagesse de l’apparence, et cette école est autant celle de Nietzsche que l’école de Chicago avec Erving Goffman, Isaac Joseph, Roger Bastide et ce qu’on a appelé la microsociologie, celle qui concerne « l’aventure de la grisaille » (Roger Caillois). Cette école étudie une grisaille qui peut être sublimée. « Etre ici est splendide » (7e Elégie de Duino, R-M Rilke). La vie s’approuve jusque dans les petites choses. La sociologie dans laquelle s’inscrit Maffesoli rehausse l’intérêt de l’étude du quotidien, le theatrum mundi, étude éclairée par les références que fait Georg Simmel au pont et à la porte : la porte protège l’intériorité, le pont ouvre sur l’extérieur. Cette sociologie du quotidien est une sociologie de l’instant présent, du moment vécu, dans laquelle les grands récits et les arrières-mondes perdent de leur importance, voire même cessent d’exister. Il s’agit de réhabiliter l’instant. Les émotions artistiques ne sont plus surplombantes, elles ne concernent plus l’individu, mais une socialité partagée. L’aura, dit Maffesoli, « enveloppe désormais le quotidien ». C’est une ambiance (Stimmung), dégagée par un lieu ou par un événement qui nous enveloppe, et nous fait plus humain parce que nous sommes plus avec les autres.

Le pouvoir de plus en plus éloigné et abstrait ne fait plus rêver. La vie est ailleurs. Le peuple – et pas seulement les errants – fait sécession. Enfin, face à la modernité comme panopticon, visibilité de nos vies par les institutions, des stratégies d’évitement se mettent en place. L’esprit des chemineaux, éteint depuis quelque 150 ans (voir Bertrand Tavernier, Le juge et l’assassin, 1976), revient, sous une formé évidemment différente. Il s’agit, par la flanerie, d’éviter l’assujetissement au monde de la production. D’autant que cheminer, c’est toujours être en quête de quelque chose, ou fuir quelque chose, ce qui n’est pas très différent, comme on le voit dans le chef d’œuvre de Wim Wenders, Paris, Texas (1984). C’est une forme de rebellion passive, au moment où plus grand monde ne croit que les révolutions soient possibles et même souhaitables. L’errance spatiale va avec les rencontres rapides, avec la « dérive des sentiments » (Yves Simon) et, là aussi, le cinéma nous en donne une belle illustration avec Easy rider de Dennis Hopper (1969), avec Taxi Driver de Martin Scorsese (1976), qui montre l’épuisement de la modernité qui enferme chacun dans sa solitude. Ces errances construisent un monde bien plus qu’elles ne fuient le monde. Elles peuvent être un enracinement dynamique, comme l’a étudié Elisée Reclus qui, ce n’est pas un hasard, était socialiste libertaire, tout comme son frêre Onésime Reclus.

Le pouvoir de plus en plus éloigné et abstrait ne fait plus rêver. La vie est ailleurs. Le peuple – et pas seulement les errants – fait sécession. Enfin, face à la modernité comme panopticon, visibilité de nos vies par les institutions, des stratégies d’évitement se mettent en place. L’esprit des chemineaux, éteint depuis quelque 150 ans (voir Bertrand Tavernier, Le juge et l’assassin, 1976), revient, sous une formé évidemment différente. Il s’agit, par la flanerie, d’éviter l’assujetissement au monde de la production. D’autant que cheminer, c’est toujours être en quête de quelque chose, ou fuir quelque chose, ce qui n’est pas très différent, comme on le voit dans le chef d’œuvre de Wim Wenders, Paris, Texas (1984). C’est une forme de rebellion passive, au moment où plus grand monde ne croit que les révolutions soient possibles et même souhaitables. L’errance spatiale va avec les rencontres rapides, avec la « dérive des sentiments » (Yves Simon) et, là aussi, le cinéma nous en donne une belle illustration avec Easy rider de Dennis Hopper (1969), avec Taxi Driver de Martin Scorsese (1976), qui montre l’épuisement de la modernité qui enferme chacun dans sa solitude. Ces errances construisent un monde bien plus qu’elles ne fuient le monde. Elles peuvent être un enracinement dynamique, comme l’a étudié Elisée Reclus qui, ce n’est pas un hasard, était socialiste libertaire, tout comme son frêre Onésime Reclus.  Mais l’abandon des idéaux de la modernité est-il si total dans le peuple lui-même ? Le soutien non négligeable de toute une partie de la population à une politique vaccinale délirante s’agissant d’une maladie covidienne à très faible taux de létalité laisse perplexe. D’autre part, je ne suis sans doute pas le seul à avoir entendu nombre de gens (hors des élites) dire que « nous ne sommes plus au Moyen Age », à propos de telle ou telle évolution sociétale contestable, et être par ailleurs complétement aveugle à la tyrannie croissante de notre pouvoir politique, à son caractère de plus en plus policier, arbitraire et antidémocratique. Or, que sont ces propos aveugles à la tyrannie, et s’enthousiasmant niaisement parce que « nous ne sommes plus au Moyen Age », si ce n’est des formes renouvelées de l’increvable croyance au Progrès ? Je ne demande qu’à croire que la religion du progrès est morte, et à fêter sa disparition, mais est-ce si sûr ? De même, s’il est incontestable que les grands récits politiques sont en voie d’épuisement, ne faut-il pas nuancer ? A droite, un grand récit simpliste de l’identité – nous avons toujours été Européens et seule l’Europe a nourri l’Europe – prend le pas sur les théories plus profondes et plus subtiles (comme celles d’Alain de Benoist, Nous et les autres, Krisis, 2007). A gauche, les théories transgenres et les délires de l’intersectionnalité (quel recul par rapport à Marx, mais aussi par rapport à Michel Foucault !) ne sont-elles pas un nouveau grand récit, une « identité de l’anti-identité », le grand récit d’un « homme sans qualités » (Robert Musil) et d’un « homme sans gravité » (Charles Melman), sans déterminations, refusant tous les héritages, toutes les transmissions, dans un monde de la table rase ?

Mais l’abandon des idéaux de la modernité est-il si total dans le peuple lui-même ? Le soutien non négligeable de toute une partie de la population à une politique vaccinale délirante s’agissant d’une maladie covidienne à très faible taux de létalité laisse perplexe. D’autre part, je ne suis sans doute pas le seul à avoir entendu nombre de gens (hors des élites) dire que « nous ne sommes plus au Moyen Age », à propos de telle ou telle évolution sociétale contestable, et être par ailleurs complétement aveugle à la tyrannie croissante de notre pouvoir politique, à son caractère de plus en plus policier, arbitraire et antidémocratique. Or, que sont ces propos aveugles à la tyrannie, et s’enthousiasmant niaisement parce que « nous ne sommes plus au Moyen Age », si ce n’est des formes renouvelées de l’increvable croyance au Progrès ? Je ne demande qu’à croire que la religion du progrès est morte, et à fêter sa disparition, mais est-ce si sûr ? De même, s’il est incontestable que les grands récits politiques sont en voie d’épuisement, ne faut-il pas nuancer ? A droite, un grand récit simpliste de l’identité – nous avons toujours été Européens et seule l’Europe a nourri l’Europe – prend le pas sur les théories plus profondes et plus subtiles (comme celles d’Alain de Benoist, Nous et les autres, Krisis, 2007). A gauche, les théories transgenres et les délires de l’intersectionnalité (quel recul par rapport à Marx, mais aussi par rapport à Michel Foucault !) ne sont-elles pas un nouveau grand récit, une « identité de l’anti-identité », le grand récit d’un « homme sans qualités » (Robert Musil) et d’un « homme sans gravité » (Charles Melman), sans déterminations, refusant tous les héritages, toutes les transmissions, dans un monde de la table rase ?  Le présentéisme pose également bien des questions. Il est bon que l’homme ne soit jamais réduit à ce qu’il est comme acteur historique. Mais l’homme est aussi un animal politique et donc historique. Ce qui est public, et ce qui est politique ne doit pas se résumer à ce qui est étatique, mais l’Etat doit être le point de concentration des conflits qui se soldent inévitablement par une décision. Celle-ci doit appartenir au peuple, et celui-ci est forcément le dépassement des tribus. « L’économie, c’est fini », dit souvent Maffesoli. « Nous allons vers le retour du spirituel » (Cnews. Face à l’info, 9 mars 2020). Depuis longtemps, Maffesoli explique que la crise est sociétale plus qu’économique. Il faut comprendre cela comme une divergence entre le sociétal et l’économique. Oui. Mais cela n’implique pas un allègement de la domination de l’économie sur nos vies, mais une tentative du pouvoir, au contraire, d’adapter l’homme à l’économie. C’est en ce sens que l’économisme devient totalitaire. La question de la production et de la répartition des richesses reste centrale dans toutes les sociétés. Elle détermine qui domine dans telle nation et qui domine dans le monde. En fait, quand on dit que nos sociétés sont dominées par l’économie, cela veut dire qu’elles sont dominées par le culte de la croissance et la religion du libre échange mondial. L’économie pourrait être au service d’objectifs d’indépendance économique, et d’autarcie, de solidarité nationale, et cela aurait une toute autre signification. Si sortir de l’économisme, c’est sortir du règne du quantitatif, c’est une bonne chose, mais si c’est sortir de la lucidité quant à l’importance de l’économie pour l’indépendance et la liberté d’une nation et d’un peuple, c’est une catastrophe. Maitriser l’économie pour ne pas être le jouet de fonds de pension, de multinationales ou de puissances étrangères, c’est un impératif. Il est bon de se donner comme objectif de ne pas « perdre sa vie à la gagner », mais l’Etat doit aussi avoir une visée collective, qui est la force et la souveraineté économique de notre nation. Sortir de l’économisme, c’est ne laisser le pouvoir ni aux « experts », ni aux hommes d’argent, c’est reprendre le pouvoir sur l’économie. Le temps libre doit devenir un temps non seulement libéré de la production, mais aussi de la consommation. Le temps libéré ne doit pas être principalement le temps des loisirs marchands, mais celui qui permet de vivre « la présence désintéressée à l’être dans la vibration de l’instant », dit André Gorz dans une belle formule (cité par Catherine Marin, Reporterre, 15 juin 2021). Faire sécession de l’économie, par exemple se contenter d’un revenu universel pour tous, n’est-ce pas laisser le pouvoir aux puissances du Capital ?

Le présentéisme pose également bien des questions. Il est bon que l’homme ne soit jamais réduit à ce qu’il est comme acteur historique. Mais l’homme est aussi un animal politique et donc historique. Ce qui est public, et ce qui est politique ne doit pas se résumer à ce qui est étatique, mais l’Etat doit être le point de concentration des conflits qui se soldent inévitablement par une décision. Celle-ci doit appartenir au peuple, et celui-ci est forcément le dépassement des tribus. « L’économie, c’est fini », dit souvent Maffesoli. « Nous allons vers le retour du spirituel » (Cnews. Face à l’info, 9 mars 2020). Depuis longtemps, Maffesoli explique que la crise est sociétale plus qu’économique. Il faut comprendre cela comme une divergence entre le sociétal et l’économique. Oui. Mais cela n’implique pas un allègement de la domination de l’économie sur nos vies, mais une tentative du pouvoir, au contraire, d’adapter l’homme à l’économie. C’est en ce sens que l’économisme devient totalitaire. La question de la production et de la répartition des richesses reste centrale dans toutes les sociétés. Elle détermine qui domine dans telle nation et qui domine dans le monde. En fait, quand on dit que nos sociétés sont dominées par l’économie, cela veut dire qu’elles sont dominées par le culte de la croissance et la religion du libre échange mondial. L’économie pourrait être au service d’objectifs d’indépendance économique, et d’autarcie, de solidarité nationale, et cela aurait une toute autre signification. Si sortir de l’économisme, c’est sortir du règne du quantitatif, c’est une bonne chose, mais si c’est sortir de la lucidité quant à l’importance de l’économie pour l’indépendance et la liberté d’une nation et d’un peuple, c’est une catastrophe. Maitriser l’économie pour ne pas être le jouet de fonds de pension, de multinationales ou de puissances étrangères, c’est un impératif. Il est bon de se donner comme objectif de ne pas « perdre sa vie à la gagner », mais l’Etat doit aussi avoir une visée collective, qui est la force et la souveraineté économique de notre nation. Sortir de l’économisme, c’est ne laisser le pouvoir ni aux « experts », ni aux hommes d’argent, c’est reprendre le pouvoir sur l’économie. Le temps libre doit devenir un temps non seulement libéré de la production, mais aussi de la consommation. Le temps libéré ne doit pas être principalement le temps des loisirs marchands, mais celui qui permet de vivre « la présence désintéressée à l’être dans la vibration de l’instant », dit André Gorz dans une belle formule (cité par Catherine Marin, Reporterre, 15 juin 2021). Faire sécession de l’économie, par exemple se contenter d’un revenu universel pour tous, n’est-ce pas laisser le pouvoir aux puissances du Capital ?  En d’autres termes, l’homogénéisation moderne a débouché sur une « archipellisation » (Jérôme Fourquet) postmoderne de la société française. Trop d’uniformité a amené plus de communautés repliées sur elles-mêmes (l’islam importé devenant trop souvent une religion sans culture car hors sol), plus d’américanisation – le seul « commun » qui se soit développé – et moins de nation. Déconstruite par le bas (baronnies locales et immigration), la France a été en même temps déconstruite par le haut, puisque l’Union européenne a favorisé les régions plutôt que les nations, plus facilement instrumentalisables par la technocratie. Le commun a disparu. Et le commun ce ne sont pas seulement les services publics (qui sont un élement du commun), c’est le sentiment d’être un peuple. La technocratie a creusé un abime entre la vie de l’Etat et la vie des gens. La technocratie ne sait que produire une « rationalisation de l’existence » (Max Weber), qui va au rebours de la vie et l’appauvrit. La technocratie ne connait que ce que Walter Benjamin appelait « le temps homogène et vide des institutions ». L’administration des choses remplace tout rapport vivant entre le politique et le peuple. C’est en ce sens que la révolte des Gilets jaunes, une jacquerie comme nous n’en avions pas connu depuis longtemps, anesthésié que nous étions par le confort moderne, une révolte aussi de la fierté des classes populaires a été à la fois une révolte de classe et une révolte identitaire (non pas au sens où il n’y aurait pas eu d’immigrés de couleur dans les Gilets jaunes, mais au sens où il n’y a eu que des immigrès intégrés, partie prenante du monde du travail, au côté des travailleurs français). Avec l’aspiration à l’intervention directe dans la politique, avec la revendication du référendum d’initiative populaire, la révolte des Gilets jaunes a réconcilié Marx et Rousseau. Marx parce qu’elle relève d’une analyse de classe : la solution aux problèmes des Gilets jaunes est bel et bien la destruction du système capitaliste de propriété privée des grands moyens de production et d’échange. Rousseau parce qu’elle montre un besoin d’être citoyen, un besoin de démocratie directe, un refus du cosmopolitisme qui n’est qu’un autre nom du déracinement, qui est la marotte des élites, mais est un instrument de liquidation du peuple de France.

En d’autres termes, l’homogénéisation moderne a débouché sur une « archipellisation » (Jérôme Fourquet) postmoderne de la société française. Trop d’uniformité a amené plus de communautés repliées sur elles-mêmes (l’islam importé devenant trop souvent une religion sans culture car hors sol), plus d’américanisation – le seul « commun » qui se soit développé – et moins de nation. Déconstruite par le bas (baronnies locales et immigration), la France a été en même temps déconstruite par le haut, puisque l’Union européenne a favorisé les régions plutôt que les nations, plus facilement instrumentalisables par la technocratie. Le commun a disparu. Et le commun ce ne sont pas seulement les services publics (qui sont un élement du commun), c’est le sentiment d’être un peuple. La technocratie a creusé un abime entre la vie de l’Etat et la vie des gens. La technocratie ne sait que produire une « rationalisation de l’existence » (Max Weber), qui va au rebours de la vie et l’appauvrit. La technocratie ne connait que ce que Walter Benjamin appelait « le temps homogène et vide des institutions ». L’administration des choses remplace tout rapport vivant entre le politique et le peuple. C’est en ce sens que la révolte des Gilets jaunes, une jacquerie comme nous n’en avions pas connu depuis longtemps, anesthésié que nous étions par le confort moderne, une révolte aussi de la fierté des classes populaires a été à la fois une révolte de classe et une révolte identitaire (non pas au sens où il n’y aurait pas eu d’immigrés de couleur dans les Gilets jaunes, mais au sens où il n’y a eu que des immigrès intégrés, partie prenante du monde du travail, au côté des travailleurs français). Avec l’aspiration à l’intervention directe dans la politique, avec la revendication du référendum d’initiative populaire, la révolte des Gilets jaunes a réconcilié Marx et Rousseau. Marx parce qu’elle relève d’une analyse de classe : la solution aux problèmes des Gilets jaunes est bel et bien la destruction du système capitaliste de propriété privée des grands moyens de production et d’échange. Rousseau parce qu’elle montre un besoin d’être citoyen, un besoin de démocratie directe, un refus du cosmopolitisme qui n’est qu’un autre nom du déracinement, qui est la marotte des élites, mais est un instrument de liquidation du peuple de France.  Justement, que faut-il pour contrecarrer une diversité ethno-culturelle dispersante ? Nous avons ici un accord, qui n’est pas mince, avec Michel Maffesoli. La laïcité ne peut être une réponse. « Il faut ritualiser le sacré », dit Maffesoli. Mais il faut observer que le sacré d’une partie des immigrès, le sacré musulman, est déjà ritualisé. Cela n’a rien de déplorable, le problème étant simplement une question de nombre (nous n’avons cessé de le dire depuis des décennies et voici que le dit aussi Patrick Buisson dans La fin d’un monde, 2021). « La démographie, c’est le destin », disait Auguste Comte. Pour faire du commun, en France et pour la France, il faut ritualiser un autre sacré que celui d’une communauté. Il faut inventer ou revivifier un imaginaire commun. Un imaginaire trans-tribal. Je dirais volontiers : l’imaginaire continental, eurasiatique, d’un monde au-delà des matérialismes dominants. Ce n’est pas, en tout cas, avec la laïcité que l’on transcendera le sacré des religions non européennes pour produire du commun, du sacré commun, dans les esprits et dans les cœurs. S’il faut garder la laïcité, qui n’est que la conséquence du catholicisme, il faut abandonner le laïcisme et générer un autre sacré, une religiosité (c’est à dire une religion sans interdits mais avec une éthique) qui soit le patrimoine commun du peuple de France. Quelque chose comme ce qui fut « la grande clarté du Moyen Age » (Gustave Cohen). « Toute éducation nécessite un rythme et une vision cosmique », dit Georg Simmel. Toute politique s’inscrit dans une cosmologie. Et toute politique a ses mythes, sans quoi elle n’a pas de grandeur. Mythe, grandeur et passion vont ensemble. « L'exception pense le général avec l'énergie de la passion », dit Carl Schmitt. Il n’y a pas de politique sans une éducation qui intègre cela. C’est pourquoi il faut déconstruire les déconstructeurs. La paideia, c’est la formation. Cela va bien au-delà de l’ingurgitation de connaissances et moins encore des « savoirs-faire », les fameuses « compétences » qui remplacent les diplômes, le « niveau général » et la « culture générale ». Il ne faut pas sous-estimer les aspirations à des exemples plus propres et plus nobles que ceux proposés par la téléréalité ou par nos dirigeants.

Justement, que faut-il pour contrecarrer une diversité ethno-culturelle dispersante ? Nous avons ici un accord, qui n’est pas mince, avec Michel Maffesoli. La laïcité ne peut être une réponse. « Il faut ritualiser le sacré », dit Maffesoli. Mais il faut observer que le sacré d’une partie des immigrès, le sacré musulman, est déjà ritualisé. Cela n’a rien de déplorable, le problème étant simplement une question de nombre (nous n’avons cessé de le dire depuis des décennies et voici que le dit aussi Patrick Buisson dans La fin d’un monde, 2021). « La démographie, c’est le destin », disait Auguste Comte. Pour faire du commun, en France et pour la France, il faut ritualiser un autre sacré que celui d’une communauté. Il faut inventer ou revivifier un imaginaire commun. Un imaginaire trans-tribal. Je dirais volontiers : l’imaginaire continental, eurasiatique, d’un monde au-delà des matérialismes dominants. Ce n’est pas, en tout cas, avec la laïcité que l’on transcendera le sacré des religions non européennes pour produire du commun, du sacré commun, dans les esprits et dans les cœurs. S’il faut garder la laïcité, qui n’est que la conséquence du catholicisme, il faut abandonner le laïcisme et générer un autre sacré, une religiosité (c’est à dire une religion sans interdits mais avec une éthique) qui soit le patrimoine commun du peuple de France. Quelque chose comme ce qui fut « la grande clarté du Moyen Age » (Gustave Cohen). « Toute éducation nécessite un rythme et une vision cosmique », dit Georg Simmel. Toute politique s’inscrit dans une cosmologie. Et toute politique a ses mythes, sans quoi elle n’a pas de grandeur. Mythe, grandeur et passion vont ensemble. « L'exception pense le général avec l'énergie de la passion », dit Carl Schmitt. Il n’y a pas de politique sans une éducation qui intègre cela. C’est pourquoi il faut déconstruire les déconstructeurs. La paideia, c’est la formation. Cela va bien au-delà de l’ingurgitation de connaissances et moins encore des « savoirs-faire », les fameuses « compétences » qui remplacent les diplômes, le « niveau général » et la « culture générale ». Il ne faut pas sous-estimer les aspirations à des exemples plus propres et plus nobles que ceux proposés par la téléréalité ou par nos dirigeants.

Ces considérations s'appuient sur des éléments véritablement postmodernes et, après avoir longtemps laissé en jachère ce champ de réflexion de la droite, riche mais parfois dérangeant, il est grand temps de réfléchir à son ordonnancement. Les lecteurs ayant une vision du monde conservatrice préconçue et qui reculent devant un tel sujet, moitié par dégoût, moitié par agacement, devraient prendre la précaution de se référer à Armin Mohler, qui a rendu compte du travail du chroniqueur postmoderniste Wolfgang Welsch dans Criticón dès la fin des années 1980 et a exhorté la droite à s'engager dans la "philosophie à la mode" de l'époque ; finalement sans succès (ndt:

Ces considérations s'appuient sur des éléments véritablement postmodernes et, après avoir longtemps laissé en jachère ce champ de réflexion de la droite, riche mais parfois dérangeant, il est grand temps de réfléchir à son ordonnancement. Les lecteurs ayant une vision du monde conservatrice préconçue et qui reculent devant un tel sujet, moitié par dégoût, moitié par agacement, devraient prendre la précaution de se référer à Armin Mohler, qui a rendu compte du travail du chroniqueur postmoderniste Wolfgang Welsch dans Criticón dès la fin des années 1980 et a exhorté la droite à s'engager dans la "philosophie à la mode" de l'époque ; finalement sans succès (ndt:  Lyotard a écrit dans l'ouvrage de référence La condition postmoderne : "En simplifiant à l'extrême, on peut dire que le "postmodernisme" signifie que l'on ne croit plus aux méta-récits." Celles-ci correspondaient à ce que l'on appelle aujourd'hui le "totalitarisme", et qui - aussi oppositionnel qu'il puisse prétendre être - est prêt à porter ce stigmate très spécifique ?

Lyotard a écrit dans l'ouvrage de référence La condition postmoderne : "En simplifiant à l'extrême, on peut dire que le "postmodernisme" signifie que l'on ne croit plus aux méta-récits." Celles-ci correspondaient à ce que l'on appelle aujourd'hui le "totalitarisme", et qui - aussi oppositionnel qu'il puisse prétendre être - est prêt à porter ce stigmate très spécifique ?

Avec l’objectif affiché de « cesser de haïr le présent », le sociologue Michel Maffesoli fait à beaucoup d’égards l’apologie de ce présent. La diffusion d’un film amateur de téléphone portable sur Internet ? C’est de l’information au même titre qu’un article du journal Le Monde. C’est même la marque de la démocratisation de l’information puisque celle-ci devient en quelque sorte immanente à la société. « La culture, ce n’est pas uniquement les œuvres de la culture et pas simplement les musées, la musique de concert, etc., mais c’est la musique de tous les jours, c’est ce que j’ai appelé dans un de mes livres (Au creux des apparences, 1990) – “l’esthétisation de la vie quotidienne”. Et je crois que le mot “esthétique” est quand même l’élément essentiel de cet Actuel, de ce Quotidien »

Avec l’objectif affiché de « cesser de haïr le présent », le sociologue Michel Maffesoli fait à beaucoup d’égards l’apologie de ce présent. La diffusion d’un film amateur de téléphone portable sur Internet ? C’est de l’information au même titre qu’un article du journal Le Monde. C’est même la marque de la démocratisation de l’information puisque celle-ci devient en quelque sorte immanente à la société. « La culture, ce n’est pas uniquement les œuvres de la culture et pas simplement les musées, la musique de concert, etc., mais c’est la musique de tous les jours, c’est ce que j’ai appelé dans un de mes livres (Au creux des apparences, 1990) – “l’esthétisation de la vie quotidienne”. Et je crois que le mot “esthétique” est quand même l’élément essentiel de cet Actuel, de ce Quotidien »

Furthermore, as much as hedonists wish to become mere happy animals, they remain botched human beings. The human soul still contains longings for something more than mere satiation of natural desires. These longings, moreover, are closely intertwined with these desires. For instance, merely natural desires are few and easily satisfied. But the human imagination can multiply desires to infinity. Most of these artificial desires, moreover, are for objects that satisfy a need for honor, recognition, status, not mere natural creature comforts. Hedonism is not an animal existence, but merely a perverted and profaned human existence.

Furthermore, as much as hedonists wish to become mere happy animals, they remain botched human beings. The human soul still contains longings for something more than mere satiation of natural desires. These longings, moreover, are closely intertwined with these desires. For instance, merely natural desires are few and easily satisfied. But the human imagination can multiply desires to infinity. Most of these artificial desires, moreover, are for objects that satisfy a need for honor, recognition, status, not mere natural creature comforts. Hedonism is not an animal existence, but merely a perverted and profaned human existence.

Auf den Formularen amerikanischer Behörden sollen nach einer Entscheidung der Obama-Regierung die Begriffe

Auf den Formularen amerikanischer Behörden sollen nach einer Entscheidung der Obama-Regierung die Begriffe

Kommentar: Viele der hier angesprochenen Punkte werden auch in Lobaczewskis Buch Politische Ponerologie behandelt. Darunter fällt die Korrumpierung von Disziplinen (v.a. Geistes-, Sozial- und Neurowissenschaften), die psychopathischen Individuen an der Macht gefährlich werden könnten sowie die Neutralisierung von (potentiell) kritischen Intellektuellen. Denn das unkorrumpierte Wissen in Verbindung mit Mut und Umsicht kann dazu ermächtigen, den Finger auf die Wunde zu legen und jene Machthaber zu entmachten. Die CIA ist als psychopathisches Machtkonglomerat und wesentlicher Bestandteil unserer Pathokratie natürlich ein Gegner wahrhaft kritischen Intellektualismus, der die Existenz der CIA bedrohen könnte.

Politische Ponerologie: Eine Wissenschaft über das Wesen des Bösen und ihre Anwendung für politische Zwecke