vendredi, 22 août 2025

Quand les bandits ont appris à faire la loi

Quand les bandits ont appris à faire la loi

Henryk Gondorff

Source: https://overton-magazin.de/hintergrund/kultur/1923-als-die-raeuber-lernten-wie-man-staat-macht/

La série 1923 est plus qu'un néo-western. Elle montre la transformation de l'Amérique en une société de propagande et de technologie.

Avec sa série 1923, le cinéaste Taylor Sheridan a créé une épopée familiale dans le style du western tardif. Elle s'inscrit dans son univers Yellowstone et vise à montrer comment la famille Dutton a traversé une période où les nouvelles technologies et un nouveau système politique ont transformé le pays. À cette époque aussi, c'était un tournant. Il apparaît clairement que les vieux Dutton perdent leurs certitudes et que les jeunes membres de la famille sont désorientés dans leur vie quotidienne. Car le monde n'a pas seulement été simplifié par de nouveaux appareils électriques, il a également été soumis au régime qui règne encore aujourd'hui aux États-Unis.

L'ancien et le nouveau monde

La première saison de la série est désormais disponible sur Netflix. Elle met en scène la famille Dutton, dont le ranch dans l'État du Montana est en crise. Une sécheresse entraîne une pénurie de fourrage pour le bétail. Les Dutton ne sont pas les seules victimes de la sécheresse, d'autres éleveurs s'inquiètent également pour leur avenir. Des spéculateurs fonciers envisagent désormais de racheter leurs terres. Mais les temps ont changé. Ceux qui convoitent les terres n'envoient plus de cow-boys armés pour les prendre. Ils portent des costumes élégants et travaillent en étroite collaboration avec les banques. En 1923, le Far West est en passe d'être domestiqué. Et il est mis au pas par l'administration, les grandes entreprises et les barons prédateurs et richissimes.

Cette série montre les bouleversements sous de multiples facettes. Des poteaux télégraphiques sillonnent la prairie, les colons savent assez bien ce qui se passe dans la lointaine New York. Dans les rues de la ville de Bozeman, on vante les mérites des machines à laver comme si c'était la clef de l'avenir. Mais c'est dans les nouvelles méthodes utilisées pour mater les citoyens gênants que la transformation vers la nouvelle Amérique est la plus visible: on les rend dépendants financièrement et on les maintient dans un état de soumission. Le capitalisme financier dévore ceux qui dérangent.

Helen Mirren et Harrison Ford incarnent cette vieille Amérique avec une gravité stoïque. Leurs personnages sont tout sauf modernes, ils sont terre-à-terre, têtus et durs avec eux-mêmes. Quand ils désespèrent, c'est dans le silence de la prairie. Les explosions émotionnelles sont pour eux des phénomènes de mode d'une époque dans laquelle ils ont du mal à trouver leur place. La décence et l'honneur cimentent leur vision du monde. Au fil des épisodes, ils se rendent compte qu'ils sont désespérément dépassés. Les deux acteurs surpassent le reste de la distribution.

En même temps, Sheridan parvient à ne pas mettre en scène la disparition de l'ancien monde de manière trop nostalgique. Son histoire ose le réalisme analytique. Rien n'est romancé, sauf le mariage entre les vieux Duttons, qui se caractérise par une relation affectueuse. La violence est toujours présente dans ce néo-western, mais elle s'inscrit dans un cadre progressiste. Un cadre où la violence est toujours exercée dans un but lucratif. Sheridan offre deux autres intrigues à ses spectateurs. L'une se déroule en Afrique et raconte l'histoire du neveu des Dutton, qui doit revenir pour sauver le ranch. Un autre raconte l'histoire d'une jeune Indienne qui souffre dans un internat chrétien. Les deux histoires sont bien racontées, mais elles ne développent pas la force qui anime l'intrigue principale.

L'Amérique des démagogues et des propagandistes

Car seule l'intrigue principale raconte l'histoire des États-Unis du 21ème siècle. Une histoire pleine de technologie et d'une nouvelle vision du monde, pleine de recherche du profit et de radicalisme de marché, pleine de domination des riches et de légalisation des Crésus malhonnêtes. Cette Amérique que présente le créateur de la série se révèle être un pays où le progrès n'est pas venu aux gens de manière noble et sous des aspects honorables, mais avec une brutalité impitoyable et la violence de brigands effrontés. Ils ont soumis le pays, exploité les gens et mis leurs profits en sécurité.

Sheridan ne dit rien de la propagande d'entreprise qui avait pris le pays en otage depuis quelque temps en 1923, mais on la sent à certains endroits. Le président américain de la Première Guerre mondiale, Woodrow Wilson, avait fait appel à des experts en propagande à la Maison Blanche. Edward Bernays était le plus célèbre de cette équipe. Ensemble, ils ont façonné l'Amérique moderne, en faisant un lieu où les élites nationales peuvent gouverner et faire du commerce sans se soucier de l'intérêt général. Le gouvernement américain a recouru au mode de communication que les barons voleurs s'étaient auparavant approprié. Avec un zèle propagandiste, ils se sont fait passer pour des mécènes et des philanthropes. Cela a si bien fonctionné que certains membres de ce cercle sont encore considérés aujourd'hui comme de grands bienfaiteurs.

Ainsi, 1923 n'est pas simplement une épopée historique. C'est un éclairage sur notre présent. Celui-ci est présenté comme la continuation de la violence de l'époque. Les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui sont nés à cette époque, où le pays est devenu une puissance mondiale, même s'il a d'abord traversé une phase d'isolement. Des fortunes ont été amassées de manière criminelle, qui existent encore aujourd'hui et sont encore plus importantes qu'à l'époque. Les petites gens, incarnées par les Dutton, n'ont guère influencé le cours des événements. Elles étaient le jouet de démagogues, de propagandistes, de millionnaires qui seraient aujourd'hui milliardaires. Et elles étaient les victimes d'un État qui n'hésitait pas à faire intervenir l'armée lorsque le grand capital était menacé.

Le pays des escrocs

En y regardant de plus près, on remarque toujours de petits changements dans les grands panoramas de la série : une automobile entre des charrettes tirées par des chevaux, un gramophone dans une cabane. La modernité fait son entrée dans la vie quotidienne et fait miroiter aux gens une ère nouvelle. Bien sûr, on leur dit que leur vie sera bientôt plus facile, que l'électricité va complètement transformer leur vie rurale. Mais on pourrait dire que les appareils modernes étaient les cadeaux nécessaires pour que les citoyens acceptent une époque où ils seraient à nouveau contraints de vivre dans un système féodal. La vie plus facile leur a doré la pilule.

Le vieux Dutton, joué par Harrison Ford, semble le pressentir. Ce n'est pas un philosophe, mais il a néanmoins un sens aigu des plans des puissants. Il sait qu'une époque approche où la promesse de grande liberté que l'Occident représentait autrefois pour les colons sera abandonnée. Les États-Unis se modernisent. Et ils tueront pour parfaire jusqu'au bout ce projet de modernisation outrancière. Chaque fois que cela sera nécessaire.

La première saison de 1923 n'est pas une histoire complète. Une deuxième et dernière saison s'est terminée il y a quelques semaines pour les spectateurs des États-Unis. La série y a été très bien accueillie. La critique du caractère prédateur de l'histoire de leur propre pays a été bien accueillie.

Les petites gens en Amérique savent généralement qu'à un moment donné, une époque a commencé où plus rien ne comptait pour elles. Même si chaque jour est une question de survie. Politiquement, elles sont exclues, économiquement, elles se soumettent. Les escrocs sont confortablement installés dans leurs villas et leurs penthouses depuis plus d'un siècle. 1923 montre clairement une chose: le pays considéré comme la vitrine du monde libre est en réalité une pure escroquerie. Et ce, depuis longtemps...

Henryk Gondorff

Cinéaste de la première et de la dernière heure. Il a beaucoup vu et beaucoup oublié très vite. Si vous voulez savoir ce qui ne va pas dans une société, allez dans ses cinémas. Vous y trouverez le diagnostic.

Plus d'articles de Henryk Gondorff : https://overton-magazin.de/author/henryk-gondorff/

13:09 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, taylor sheridan, états-unis, modernisation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 23 novembre 2021

Les trois vagues de la modernisation mondiale

Les trois vagues de la modernisation mondiale

Par Andrea Muratore

Ex: http://osservatorioglobalizzazione.it/osservatorio/le-tre-ondate-della-modernizzazione-globale-modernita/

L'histoire sans "théorie" est aveugle ; la "théorie" sans histoire est absconse, non prouvée, sans vérification empirique. En ce qui concerne la modernisation, les historiens préfèrent la narration pure, limitant l'analyse conceptuelle, obtenant un compte rendu neutre qui ne tient pas suffisamment compte de l'évolution des processus ; les philosophes, les sociologues et les politologues, quant à eux, ont une vision plutôt irréaliste des processus de modernisation, et les deux catégories ne parviennent très souvent pas à s'écarter de la vision eurocentrique ou occidentaliste de l'histoire moderne, considérant l'Europe et l'Europe "hors Europe" comme le "miroir du monde". Le début de la mondialisation a démontré le caractère incomplet des schémas historiographiques européens appliqués à des contextes différents et la nécessité d'élaborer des paradigmes plus inclusifs.

Il est nécessaire de traiter la modernité, en dépassant l'idée originale basée sur les hypothèses mentionnées ci-dessus qui fondent l'application du "moderne" uniquement sur une base nationale et théorisent la mondialisation comme une somme de processus locaux dirigés dans une direction commune sur la base de l'imitation du modèle de la "locomotive" des pays avancés. Le fait que les élites africaines et asiatiques aient longtemps été formées dans les métropoles européennes, Londres et Paris en tête, témoigne de la mesure dans laquelle cette idée a également été perçue en dehors des frontières occidentales. Toutefois, ce récit ne peut être considéré comme crédible : la modernité représente un processus unitaire mondial qui a débuté en Europe occidentale et aux États-Unis et qui s'est progressivement étendu pour impliquer la quasi-totalité de la planète, devenant ainsi une condition généralisée pour toute l'humanité. La modernité s'est développée à travers un processus violent, incohérent et conflictuel, au-delà de ce que prétendent certains récits partisans: par exemple, l'Europe a été très habile à faire disparaître les souvenirs désagréables associés au colonialisme et a été très indulgente envers elle-même. Les millions de morts de l'Holocauste nazi, par exemple, bénéficient d'une considération et d'un souvenir à la hauteur de la gravité de l'événement, alors qu'à l'inverse, les millions de morts du colonialisme en Amérique du Sud ou au Congo sont aujourd'hui passés sous silence. La colonisation est un phénomène important de la modernité, comprise comme un "conflit".

On peut distinguer trois vagues de modernisation : la première, essentiellement "classique" et libérale, a concerné les États-Unis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la France dans le sillage de quatre grandes révolutions, de la révolution néerlandaise contre la domination espagnole à la révolution française de 1789.

Le Congrès de Vienne, auteur d'une restauration politique, n'a pu arrêter la vague de modernisation économique et législative : aucun événement historique ne passe sans laisser de conséquences derrière lui, aucune restauration ne peut jamais être complète. La graine de la modernité a continué à germer, contribuant à générer la deuxième vague au milieu du 19ème siècle, impliquant l'Allemagne, l'Italie, la Russie et le Japon.

La Russie a aboli le servage en 1861, à la suite de sa défaite dans la guerre de Crimée, et a entamé au fil du temps un processus d'industrialisation concentré dans la région de Saint-Pétersbourg. Par la suite, le processus de modernisation a été fortement catalysé par de nouvelles défaites militaires, notamment celle contre le Japon et celle de la Grande Guerre, qui ont provoqué la déflagration de révolutions internes.

La modernisation allemande, en revanche, après l'échec de la révolution libérale de 1848, est le résultat des succès militaires de la Prusse contre le Danemark, l'Autriche et la France entre 1864 et 1871, à la suite desquels le deuxième Reich, l'Allemagne impériale, est formé. La croissance économique et industrielle allemande est le "mariage du seigle et de l'acier", et le développement des grandes industries allemandes est essentiellement catalysé par l'expansion de la puissance et des ambitions militaires allemandes, guidée et orchestrée par le gouvernement central.

En Italie, la modernisation et l'unité sont le produit des intérêts croissants de la grande bourgeoisie productive du nord de la péninsule, qui fournit le substrat politique de l'unité culturelle consolidée de l'Italie. Les sept congrès de scientifiques italiens de la première moitié du 19ème siècle ont effectivement fondé l'idée d'une "Italie" avant le Risorgimento. L'alliance entre la révolution démocratique-libérale et les aspirations de la plus italienne des dynasties régnantes de la péninsule au milieu du XIXe siècle, la Maison de Savoie, a créé la plate-forme de la première tentative d'unification, qui a échoué en 1848 ; par la suite, les Savoie ont pris la direction politique du processus d'unification italienne. La modernité en Italie n'a donc pas été le fruit révolutionnaire d'une société déjà "mûre", ni le fruit exclusif d'un succès militaire : c'est la politique qui a créé la modernisation.

Lorsque les États-Unis ont contraint l'Empire du Soleil Levant à ouvrir ses ports au commerce international, la dynastie Meji a imposé une véritable révolution par le haut, amorçant la modernisation du pays, pour l'achèvement de laquelle le développement d'une marine moderne et efficace était fondamental.

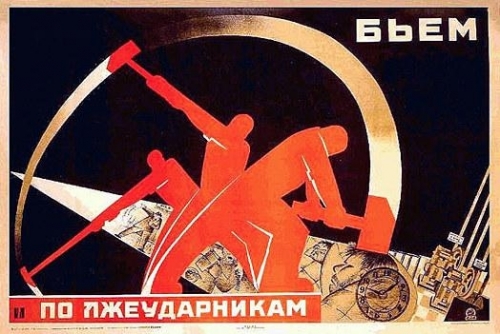

La deuxième phase de la deuxième vague a été beaucoup plus traumatisante, et a commencé après la révolution russe de 1917. Les quatre pays, pour des raisons très différentes liées à la Première Guerre mondiale, sont sortis de la Grande Guerre complètement prostrés et totalement désemparés. La caractéristique conflictuelle de la modernité est devenue extraordinairement évidente dans les années qui ont précédé la Grande Guerre, car cette période a modifié la structure sociale des pays et a conduit à l'émergence de conflits internationaux, dont le plus important a été la bataille pour la suprématie navale et coloniale mondiale entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Elle a également révélé la tendance typique des pays avancés à considérer la modernité comme un phénomène égocentrique, et le désir de pousser le reste du monde dans un développement moderne subordonné. Les tendances autoritaires déjà présentes en Italie, au Japon et en Allemagne se sont consolidées à la suite du mécontentement suscité par les "victoires mutilées" ou le revanchisme contre les vainqueurs: la deuxième vague se caractérise par une "modernisation autoritaire", axée sur le rôle hégémonique de l'État, la compression des droits des classes laborieuses et la montée du totalitarisme. L'analyse de la première période d'après-guerre permet de constater le caractère différent de la modernité dans les différents contextes étatiques.

L'idée d'un développement inégal-combiné est fondamentale pour comprendre la modernité et la mondialisation: Trotsky a théorisé son application à la Russie soviétique, à la lumière du principe du "saut d'étapes", de l'historia amat nepotum, du développement cumulatif de la connaissance. Le développement est inégal en raison de la différence de contexte culturel, social et matériel entre les différents pays, d'où la nécessité de modifier le rythme du développement en imposant une modernisation tardive et accélérée. La nécessité de rattraper des siècles de retard a conduit les quatre pays de la deuxième vague à des processus rapides et traumatisants: par exemple, l'urbanisation accélérée a déraciné des millions de personnes des campagnes, tout en créant de vastes zones de pauvreté et d'inégalité dans les villes. Dans le même temps, à l'exception de l'Italie, l'industrie lourde et l'armement ont été largement préférés dans les quatre pays à la production de biens de consommation, à l'industrie légère: cela a entraîné une augmentation de l'irrationalité, sous la forme de travaux publics réalisés à la hâte et de manière non optimale, et la production d'une "mentalité d'accélération" qui a conduit les individus bien au-delà du sentiment d'émerveillement associé à la capacité de percevoir le changement au cours de leur vie.

Le changement graduel a créé une idée de l'histoire, le changement accéléré a été la base d'un changement de paradigme politique. Le mythe du XXe siècle était "Prométhée libéré", l'idée du triomphe de la volonté, du volontarisme au-delà de tout sacrifice et de tout renoncement, que l'on retrouve tant dans les régimes totalitaires de droite et de gauche, en totale opposition avec les idées développées dans la première vague de modernisation. La coexistence d'éléments de modernité extrême, d'éléments hautement traditionnels et de formes de compression des libertés individuelles est typique de la modernisation tardive : ce modèle de modernisation a été mis en échec dans les pays fascistes avec la Seconde Guerre mondiale, après quoi l'Allemagne, l'Italie et le Japon ont rejoint la tendance à la modernisation libérale, en conservant certaines particularités locales (en Italie, par exemple, l'esprit corporatif et la mentalité népotique ont persisté). La Russie soviétique, vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, a connu une évolution différente avant son implosion interne en 1991.

La troisième vague de modernisation était centrée sur la mondialisation néolibérale. Plusieurs pays, comme certaines parties du monde islamique, la Chine et l'Inde, ont connu au cours des dernières décennies un processus de modernisation retardée et accélérée encore plus prononcé que celui qu'ont connu la Russie, l'Italie, l'Allemagne et le Japon. La modernisation ne s'est donc pas développée comme un "processus de distillation" de ses composantes, mais a été beaucoup plus traumatisante : plus le développement a été accéléré et retardé, plus les déséquilibres créés par la progression de la modernisation ont été importants. En Chine, par exemple, les régions intérieures ont subi de très pâles reflets des changements économiques des dernières décennies, et le gouvernement de Pékin tente d'accroître la sphère d'influence des nouveaux processus en cours par le biais de grands travaux publics ; en Inde, on parle même de "six fuseaux horaires historiques différents" et des zones où les conditions de vie n'ont pas changé depuis le 14ème siècle côtoient des villes entièrement modernisées. Afin d'être encore accéléré, le développement est concentré territorialement.

La modernité et la mondialisation sont incompréhensibles si l'on ne tient pas compte du phénomène de la complexité : le propre de la complexité est la production d'effets contre-intuitifs et imprévisibles dus au mélange et à l'intersection de phénomènes non homogènes. Aujourd'hui, il est nécessaire de développer une théorie de la prise de décision "en état d'ignorance". Un besoin que la crise pandémique et son chevauchement avec l'urgence environnementale dans ce qui pourrait devenir une "grande tempête" mondiale ont rendu encore plus pressant.

À propos de l'auteur / Andrea Muratore

Né à Brescia en 1994, Andrea Muratore a étudié à la faculté des sciences politiques, économiques et sociales de l'université de Milan. Après avoir obtenu un diplôme en économie et gestion en 2017, il a obtenu un master en économie et sciences politiques en 2019. Il est actuellement analyste géopolitique et économique pour "Inside Over" et "Kritica Economica" et mène des activités de recherche au CISINT - Centro Italia di Strategia e Intelligence.

11:09 Publié dans Définitions, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, modernisation, libéralisme, définition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook