samedi, 04 février 2023

Tradition apophatique: le théologien Dionysius l'Aréopagite

Tradition apophatique: le théologien Dionysius l'Aréopagite

Darja Douguina

Source: https://www.geopolitika.ru/de/article/apophatische-tradition-die-theologe-von-dionysius-dem-areopagiten

L'œuvre de ce célèbre théologien et mystique chrétien, dont les écrits sont entrés dans la tradition chrétienne sous le nom de Denys l'Aréopagite, constitue un phénomène unique dans l'histoire de la pensée philosophique et religieuse. Il a exercé une influence considérable sur l'ensemble de la philosophie chrétienne, en Orient et en Occident, et par conséquent, d'une manière ou d'une autre, sur la pensée philosophique moderne depuis le Moyen Âge, dans laquelle les Aréopagites ont joué un rôle très important.

Presque tous les connaisseurs du Corpus Areopagiticum s'accordent à dire qu'il représente le platonisme sous une forme chrétienne. Par conséquent, nous devons le replacer dans le contexte plus large de la philosophie platonicienne afin de comprendre sa position et d'étudier ses caractéristiques.

Il est prouvé que les Aréopagites ont existé depuis le 5ème siècle de notre ère. Ils sont donc séparés de Platon lui-même, ainsi que de son Académie, par une bonne dizaine de siècles. Durant cette période, le platonisme a subi une série de transformations, d'institutionnalisations et de réinterprétations profondes, dont il faut prendre conscience au niveau le plus général pour comprendre l'évolution historico-philosophique de Platon (Vème - VIème siècles av. J.-C.) aux Aréopagites (Vème siècle après J.-C.).

Cette période peut être divisée en trois phases :

(a) L'Académie post-platonicienne (Speusippe, Xénocrate, etc.), pour laquelle il existe peu de traditions fiables et dont la définition philosophique est aujourd'hui particulièrement difficile ;

(b) Le platonisme moyen (Poseidonios, Plutarque de Chéronée, Apulée, Philon) ;

(c) Le néoplatonisme, qui est apparu à Alexandrie et s'est divisé dès le début en deux écoles : l'école païenne (Plotin, Porphyre, etc.) et l'école chrétienne (Clément d'Alexandrie, Origène, etc.).

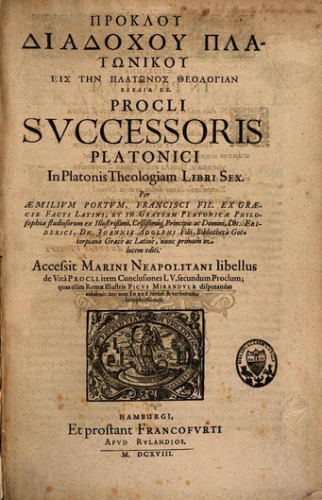

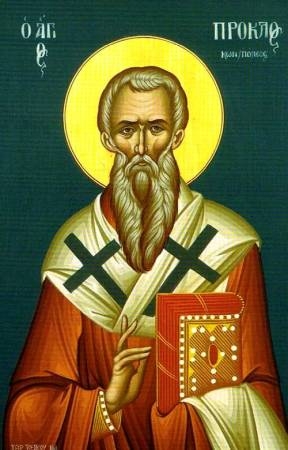

"Les Aréopagites sont proches du néoplatonisme et leur particularité réside précisément dans le fait que l'on peut trouver chez eux des influences simultanées des deux courants du néoplatonisme - le courant origéniste (qui a en outre indirectement contribué à déterminer la base dogmatique du christianisme) et le courant païen (qui a été incarné au Vème siècle par le monumental système philosophique et théologique de Proclus Diadoque, qui a entrepris une tentative sans précédent de systématiser le platonisme dans son ensemble)".

En général, nous pouvons considérer la première phase comme une continuation de la Paideia de Platon, selon la direction prévue par Platon lui-même: comme un raffinement du discours philosophique et de la pratique herméneutique selon la propre approche de Platon, sans privilégier une direction et sans tentative essentielle de systématiser la doctrine platonicienne.

Avec la deuxième phase, une systématisation a commencé, qui a conduit à la reconnaissance des nœuds de son enseignement. Il en résulte la reconnaissance de contradictions, de parties opaques et d'interprétations contradictoires. Il est très important pour nous de noter que l'enseignement de Platon est ainsi devenu pour la première fois un savoir théologique, c'est-à-dire qu'il a été théologisé. Cela se manifeste tout d'abord dans l'œuvre de Philon d'Alexandrie, qui a tenté de relier la philosophie et la cosmologie de Platon, repérable dans le Timée et la République à la religion de l'Ancien Testament et à sa dogmatique - en particulier en ce qui concerne Dieu en tant que Créateur, le monothéisme, etc. C'est ici qu'apparaît pour la première fois la problématique de la relation entre les idées platoniciennes et les demi-dieux platoniciens, ainsi que la relation de ces derniers avec le Dieu personnalisé du monothéisme juif. Philon a ensuite exercé une influence considérable sur la naissance de la dogmatique chrétienne et, par conséquent, le lien entre le platonisme et la théologie dans sa philosophie a pris une importance fondamentale pour tout ce qui a suivi.

Après Philon, les gnostiques chrétiens (en particulier Basilide) sont devenus un lien important pour le développement du platonisme. Beaucoup d'entre eux ont été influencés par Platon, comme Plotin l'a largement démontré dans les Ennéades II.9. Mais les gnostiques lisaient déjà Platon à travers la lentille du platonisme moyen, en particulier selon les écrits de Philon, ainsi que dans le contexte du christianisme primitif avec ses réflexions pointues sur la relation entre le Nouveau Testament et le temps de la grâce et l'Ancien Testament et le temps du jugement. Chez les gnostiques, cette relation a conduit à un antagonisme qui a débouché sur le dualisme. Il est essentiel pour nous que ce dualisme soit encadré par la philosophie platonicienne. Par conséquent, le gnosticisme chrétien peut être considéré comme une certaine forme dualiste du platonisme.

Troisième étape de ce mouvement, qui a conduit directement à l'auteur de l'Aréopagite, les écoles de Plotin et d'Origène, c'est-à-dire le néoplatonisme au sens strict, étaient un effet des développements du platonisme moyen et, dans une large mesure, une réaction au platonisme dualiste des gnostiques. Non seulement Clément d'Alexandrie et Origène, mais aussi Plotin, ont polémiqué contre les gnostiques, et ce rejet du gnosticisme les a conduits à développer un platonisme dialectique et systématique qui s'est confronté aux tâches de théologisation et de dualisme, caractéristiques des platoniciens moyens et des gnostiques, mais qui leur a répondu d'une manière résolument non-dualiste. En empruntant un terme à la philosophie hindoue, il serait approprié de qualifier le néoplatonisme d'"advaita-platonisme", c'est-à-dire de platonisme non-duel.

La théologie mystique de l'Aréopagite se situe entièrement dans le contexte de ce platonisme non-duel et peut être considérée comme un exemple remarquable de celui-ci, bien que de manière moins systématique et moins développée que chez Origène ou Proclus. Parallèlement, le Vème siècle marque une période de déclin de la dogmatique, qui avait dominé les siècles précédents, de la patristique gréco-romaine, ce qui préfigure déjà la période suivante du Moyen Âge chrétien. La forme et les outils conceptuels de l'Areopagitica étaient adaptés de la meilleure façon possible à cette période de transition : elle a achevé l'ère du néoplatonisme, d'une part, et celle de la patristique gréco-romaine, d'autre part, et a contribué à préparer l'une des plus importantes évolutions futures de la pensée chrétienne - y compris celle de la scolastique transeuropéenne, sur laquelle Jean-Scott Erigène et Thomas d'Aquin ont eu une telle influence.

katehon.com

20:28 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, tradiionalisme, platonisme, néoplatonisme, philosophie, grèce antique, hellénisme, darya douguina |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 25 septembre 2022

Darya Dugina à la 16ème conférence internationale sur "L'univers de la pensée platonicienne"

Darya Dugina à la 16ème conférence internationale sur "L'univers de la pensée platonicienne"

par Darya Platonova Douguina

Source: https://www.ideeazione.com/darya-dugina-alla-xvia-conferenza-internazionale-luniverso-del-pensiero-platonico/

Nous publions le discours de Darya Platonova Dugina, qui fut chercheuse en philosophie politique à l'Université d'État de Moscou, prononcé lors de la 16ème conférence internationale sur "L'univers de la pensée platonicienne" à Saint-Pétersbourg du 28 au 30 août 2018.

La philosophie politique s'est toujours vu refuser une pleine reconnaissance, quand elle concentrait ses efforts sur l'analyse des aspects métaphysiques du néoplatonisme. Les concepts néo-platoniciens tels que la "permanence" (μονή), l'"émanation " (πρόοδος), le "retour" (ὲπιστροφή), etc. étaient traités dans les ouvrages historico-philosophiques séparément de la sphère du Politique (1). Ainsi, la Politie n'a été interprétée que comme une étape dans l'ascension vers le Bien, intégrée dans le modèle hiérarchique rigide de la pensée philosophique néo-platonicienne, mais pas comme un pôle indépendant du modèle philosophique.

Cette vision de l'héritage philosophique néo-platonicien nous semble insuffisante. Nous voudrions prendre l'exemple des œuvres de Proclus/Proklos pour montrer que, dans le néo-platonisme, le politique est interprété comme un phénomène important et indépendant intégré dans un contexte général philosophique, métaphysique, ontologique, épistémologique et cosmologique.

Alors que dans le platonisme classique et chez Platon lui-même la philosophie politique est explicitement exprimée (cf. les dialogues intitulés 'État/République', 'Politique', 'Lois', etc.), dans le néo-platonisme et surtout chez Proclus nous ne pouvons juger de la philosophie qu'indirectement etn surtout, dans les seuls commentaires des dialogues de Platon. Cela est également dû au contexte politico-religieux de la société dans laquelle les néo-platoniciens ultérieurs, y compris Proclus lui-même, opéraient.

À l'heure actuelle, les idées politiques des néo-platoniciens n'ont pas fait l'objet de recherches suffisantes et, en outre, le fait même de l'existence d'une philosophie politique néo-platonicienne (du moins chez les néo-platoniciens grecs tardifs) n'a pas été prouvé et ne fait pas l'objet de recherches scientifiques et historico-philosophiques. Cependant, les systèmes néo-platoniciens de philosophie politique ont été largement développés dans le contexte islamique (d'al-Farabi à la gnose politique chiite) (2), et le néo-platonisme chrétien dans les versions d'auteurs occidentaux (en particulier, le bienheureux Augustin (3) a largement influencé la culture politique de l'Europe médiévale.

A l'heure actuelle, le sujet est peu développé. En russe, il n'existe pratiquement aucun travail de recherche consacré spécifiquement à la philosophie politique de Proclus. Parmi les sources étrangères, les seules études spécialisées sont "Platonopolis" de Dominic O'Meara, le spécialiste anglais de la philosophie néo-platonicienne (4), "Founding Platonopolis : Platonic Polytheism in Eusebius, Porphyry and Iamblichus" (5), des chapitres séparés dans "Proclus. Philosophie néoplatonicienne et science" (6) et commentaires de A.-J. Festugière aux traductions françaises des œuvres majeures de Proclus, en particulier les Commentaires sur le Timée en cinq volumes (7) et les Commentaires sur l'État en trois volumes (8).

En haut, le Père Festugière, helléniste français de très haut vol.

Proclus Diado (412-485 ap. J.-C.) est l'un des plus importants penseurs de l'Antiquité tardive, un philosophe dont les œuvres expriment toutes les principales idées platoniciennes développées au cours de nombreux siècles. Ses écrits combinent le platonisme religieux et le platonisme métaphysique ; dans une certaine mesure, il est une synthèse de tous les platonismes précédents - à la fois le platonisme classique (Platon, Academia), le platonisme "moyen" (décrit dans J. Dillon) (9) et le néo-platonisme (Plotin, Porphyre, Jamblique/Iamblichus). Proclus était probablement le troisième savant de l'école athénienne de néo-platonisme (après Plutarque d'Athènes et Syrianos, le professeur de Proclus), qui a existé jusqu'en 529 (jusqu'à sa fermeture par Justinien, qui a émis des édits contre les païens, les juifs, les ariens et de nombreuses sectes, et a dénoncé l'enseignement du platonicien chrétien Origène).

L'herméneutique philosophique de Proclus est un événement absolument unique dans l'histoire de la philosophie de l'Antiquité tardive. Les œuvres de Proclus représentent l'aboutissement de la tradition exégétique du néo-platonisme. Ses commentaires partent des œuvres originales de Platon, mais prennent en compte le développement de ses idées, y compris les critiques d'Aristote et des philosophes stoïciens, dans les moindres détails. À cela s'ajoutait la tradition du platonisme moyen, dans laquelle un accent particulier était mis sur les questions théistes religieuses (10) (Numénius, Philon d'Alexandrie). Plotin a introduit la thématisation de l'apophatique dans l'exégèse. Porphyre a attiré l'attention sur la doctrine des vertus politiques et des vertus qui font appel à l'esprit. Jamblique (11) a introduit une différenciation dans la hiérarchie plotinienne des séries ontologiques et eidétiques de base représentées par les dieux, les anges, les démons, les héros, etc. Si chez Plotin nous voyons la triade principale des Éléments - l'Unité, l'Esprit et l'Âme, chez Jamblique la série eidétique à plusieurs étapes séparant les gens de l'Âme du monde et des royaumes spéculatifs de l'Esprit. Jamblique fait également sienne la pratique consistant à commenter les dialogues de Platon en termes ésotériques.

Pour une reconstruction précise de la philosophie politique de Proclus, il est nécessaire de prêter attention au contexte politique et religieux dans lequel il opérait.

Sur le plan politique, l'époque de Proclus est très mouvementée : le philosophe est témoin de la destruction des frontières occidentales de l'Empire romain, des grandes migrations de peuples, de l'invasion des Huns, de la chute de Rome, d'abord aux mains des Wisigoths (410), puis des Vandales (455), et de la fin de l'Empire d'Occident (476). L'un des visiteurs choisis par Proclus, Anthemius, un patricien de Byzance, a pris une part active aux activités politiques.

Proclus (selon les règles traditionnelles d'interprétation des dialogues de Platon) commence son commentaire de la République et du Timée par une introduction dans laquelle il définit le sujet (σκοπός) ou l'intention (πρόθεσις) du dialogue ; il en décrit la composition (οἷκονομία), le genre ou le style (είδος, χαρακτήρος) et les circonstances dans lesquelles le dialogue a eu lieu : la topographie, l'époque, les participants au dialogue.

En déterminant le sujet du dialogue, Proclus souligne l'existence dans la tradition philosophique de l'analyse de Platon de l'"État"/de la "République" des différents points de vue (12):

1) certains sont enclins à considérer le sujet du dialogue comme une étude du concept de justice, et si une considération du régime politique ou de l'âme est ajoutée à la conversation sur la justice, ce n'est qu'un exemple pour mieux clarifier l'essence du concept de justice ;

2) D'autres considèrent l'analyse des régimes politiques comme l'objet du dialogue, alors que l'examen des questions de justice, selon eux, dans le premier livre n'est qu'une introduction à l'étude plus approfondie du Politique.

Nous rencontrons donc une certaine difficulté à définir l'objet du dialogue : le dialogue vise-t-il à décrire la manifestation de la justice dans la sphère politique ou dans la sphère mentale ?

Proclus estime que ces deux définitions du sujet du dialogue sont incomplètes et soutient que les deux objectifs de l'écriture dialoguée partagent un paradigme commun. "Car ce qu'est la justice dans la psyché, la justice est la même dans un État bien gouverné" (13), dit-il. En définissant le sujet principal du dialogue, Proclus note que "l'intention [du dialogue] est de [considérer] le régime politique, puis [de considérer] la justice. On ne peut pas dire que le but principal du dialogue est exclusivement de tenter de définir la justice ou exclusivement de décrire le meilleur régime politique. Ayant admis que le politique et la justice sont interconnectés, nous noterons que dans le dialogue, il y a également une considération détaillée de la manifestation de la justice dans la sphère du mental. La justice et l'État ne sont pas des phénomènes indépendants. La justice se manifeste à la fois au niveau politique et au niveau psychique (ou cosmique).

Une fois ce fait établi, la question suivante se pose : lequel est le plus primaire - l'âme (ψυχή) ou l'état (πολιτεία) ? Existe-t-il une relation hiérarchique entre les deux entités ?

La réponse à cette question se trouve dans le dialogue "L'État/la République" (15), lorsque Platon introduit l'hypothèse de l'homologie (ὁμολογία) de l'âme et de l'État, de la sphère du mental et du politique. Cela nous oblige à réfléchir attentivement à ce que l'on entend par homologie chez Platon et les néo-platoniciens qui ont poursuivi sa tradition. Dans la philosophie moderne ultérieure, le paradigme (réel) est surtout une chose ou un objet, et l'ontologie et l'épistémologie sont construites de manière hiérarchique : pour les objectivistes (empiristes, réalistes, positivistes, matérialistes), la connaissance sera comprise comme un reflet de la réalité extérieure, pour les subjectivistes (idéalistes), la réalité sera interprétée comme une projection de la conscience. Ce dualisme sera la base de toutes sortes de relations dans les domaines de l'ontologie et de l'épistémologie. Mais appliquer une telle méthode (objectiviste ou subjectiviste) au néo-platonisme serait anachronique: ici, ni l'état, ni l'âme, ni leurs concepts ne sont primaires. Chez Platon et les néo-platoniciens, l'ontologie primaire est dotée d'idées, de paradigmes, tandis que l'esprit et l'âme et la sphère du politique et du cosmique représentent des reflets ou des copies, des icônes, des résultats de l'eikasia (εικασία). Par conséquent, face à l'exemplaire, toute sorte de copie, qu'elle soit politique, mentale ou cosmique, possède une nature égale, un degré égal de distance par rapport à l'exemplaire. Ils ne sont pas vus par comparaison avec l'autre, mais par comparaison avec leur prototype eidétique.

La réponse à la question de la primauté du Politique sur le psychique ou vice versa devient alors claire : ce n'est pas le Politique qui copie le psychique ou vice versa, mais ils sont homologues l'un à l'autre dans leur secondarité par rapport à une image/eidos commune.

La reconnaissance de cette homologie est la base de la méthode herméneutique de Proclus. Pour lui, l'État, le monde, l'esprit, la nature, la théologie et la théurgie représentent des chaînes eidétiques de manifestations d'idées. Par conséquent, ce qui est vrai de la justice dans la sphère du Politique (par exemple, l'organisation hiérarchique, le placement des philosophes-tuteurs à la tête de l'État, etc.) est en même temps vrai de l'organisation de la théologie - la hiérarchie des dieux, des daimons, des âmes, etc. L'existence d'un modèle (paradigme, idée) garantit que tous les ordres de copies ont une structure unifiée. C'est ce qui permet de déduire sans risque la philosophie politique de Proclus de son vaste héritage, dans lequel peu de place est accordée à la politique proprement dite. Proclus implique le Politique de la même manière que Platon, mais contrairement à ce dernier, il fait du Politique le thème principal de ses réflexions beaucoup moins fréquemment. Néanmoins, toute interprétation des concepts de Platon par Proclus contient presque toujours implicitement des analogies dans le domaine du Politique.

L'homologie générale ne nie cependant pas le fait qu'il existe une certaine hiérarchie entre les copies elles-mêmes. La question de la hiérarchie des copies entre elles a été abordée différemment par différents commentateurs de Platon. Pour certains, plus proches du paradigme, le modèle est le phénomène de l'âme, pour d'autres le phénomène du niveau de l'état, et pour d'autres encore le niveau cosmique. La construction de cette hiérarchie est l'espace de liberté dans l'interprétation et la hiérarchisation des vertus. Ainsi, par exemple, dans Marin (16), la vie de Proclus lui-même est présentée comme une ascension d'une échelle hiérarchique de vertus : du naturel, du moral, du social au divin (théurgique) et encore plus haut, sans nom, en passant par le purificateur et le spéculatif. Les vertus politiques sont généralement considérées comme intermédiaires.

À partir du fragment que nous avons cité plus haut, dans lequel Proclus aborde le sujet du dialogue sur l'État, nous pouvons voir sa volonté de souligner que la hiérarchisation des interprétations est toujours secondaire par rapport à la structure ontologique et épistémologique de base du platonisme en tant que méthode contemplative. Ainsi, la construction d'un système de hiérarchies au cours des interprétations et des commentaires s'avère être secondaire par rapport à la construction d'une topologie métaphysique générale reflétant la relation entre l'exemplaire et la copie. Et même si Proclus lui-même, au cours du développement de son commentaire, accorde plus d'attention situationnelle aux interprétations mentales, contemplatives, théurgiques, théologiques, cela ne signifie nullement que l'interprétation politique est exclue ou d'importance secondaire. Peut-être que dans d'autres circonstances politico-religieuses, dont nous avons parlé dans la première partie de notre travail, décrivant la situation politique de l'époque de Proclus dans le contexte de la société chrétienne, Proclus aurait pu se concentrer davantage sur l'herméneutique politique, sans violer la structure générale et la fidélité à la méthodologie platonicienne. Mais dans cette situation, il a été contraint de parler de politique de manière moins détaillée.

L'interprétation par Proclus du dialogue sur "La République", où le thème de Platon est l'organisation optimale de l'État (polis), représente une polyphonie sémantique, une polyphonie qui contient implicitement des chaînes entières de nouvelles homologies. Chaque élément du dialogue interprété par Proclus, du point de vue de la psychologie ou de la cosmologie, correspond à un équivalent politique, parfois explicitement, parfois seulement implicitement. Ainsi, les commentaires du dialogue de Platon, qui thématisent précisément la "polythéia", ne représentent pas pour Proclus un changement du registre habituel de considération des dimensions ontologiques et théologiques dans la plupart de ses autres commentaires. En vertu de son homologie, Proclus peut toujours agir en fonction des circonstances et compléter librement son schéma herméneutique, en le déployant dans n'importe quelle direction.

Notes:

(1) Terme de Carl Schmitt pour souligner qu'il ne s'agit pas d'une organisation technique du processus de gouvernement et de pouvoir, mais d'un phénomène métaphysique avec sa propre structure métaphysique interne, une ontologie et une "théologie" autonomes, dont est issue la formule de C. Schmitt "théologie politique". Voir Schmitt C. Der Begriff des Politischen. Texte de 1932 avec un rapport et trois corollaires. Berlin : Duncker & Humblot, 1963 ; Schmitt C. Théologie politique. М :. Canon Press-C, 2000.

(2) Corbin Henri. Histoire de la philosophie islamique. M : Progress-Tradition, 2010.

(3) Mayorov G.G. La formation de la philosophie médiévale (patristique latine). M : Mysl, 1979 ; Augustine. Sur la Cité de Dieu. Mn : Harvest, M. : Astra, 2000.

(4) O'Meara D. J. Platonopolis. La philosophie politique platonicienne dans l'antiquité tardive. Oxford : Clarendon Press, 2003.

(5) Schott J. M. Founding Platonopolis : The Platonic Polity in Eusebius, Porphyry, and Iamblichus/Journal of Early Christian Studies, 2003.

(6) Siorvanes Lucas. Proclus. Philosophie néoplatonicienne et science. Edinburgh, Edinburgh University Press, 1996.

(7) Proclus. Commentaires sur le temps. Tome 1, Livre I ; tr. André-Jean Festugière. Paris : J. Vrin-CNRS, 1966 ; Idem. Commentaires sur le temps. Tome 2, Livre II ; tr. André-Jean Festugière. Paris : J. Vrin-CNRS, 1967 ; Idem. Commentaires sur le temps. Tome 3, Livre III ; tr. André-Jean Festugière. Paris : J. Vrin-CNRS, 1967 ; Idem. Commentaires sur le temps. Tome 4, Livre IV ; tr. André-Jean Festugière. Paris : J. Vrin-CNRS, 1968 ; Idem. Commentaires sur le temps. Tome 5, Livre V ; tr. André-Jean Festugière. Paris : J. Vrin-CNRS, 1969.

(8) Proclus. Commentaires sur la République. Tome 1, Livres 1-3 ; tr. André-Jean Festugière. Paris : J. Vrin-CNRS, 1970. Idem. Commentaires sur la République. Volume 2, Livres 4-9 ; tr. André-Jean Festugière. Paris : J. Vrin-CNRS, 1970 ; Idem. Commentaires sur la République. Tome 3, Livre 10 ; tr. André-Jean Festugière. Paris : J. Vrin-CNRS, 1970.

(9) Dillon J. Les Platoniciens du milieu de 80 av. J.-C. à 220 ap. Saint-Pétersbourg. Aletheia, 2002.

(10) Dans l'enseignement éthique des platoniciens du milieu, l'idée centrale proclamée est le but d'être assimilé au divin.

(11) Jamblique systématise également la méthode de commentaire des dialogues de Platon, en introduisant la division en différents types d'interprétation : éthique, logique, cosmologique, physique, théologique. C'est sa méthode de commentaire qui servira de base à celle de Proclus. Il distinguait les douze dialogues platoniciens en deux cycles (la "canne de Jacques") : le premier cycle comprenait des dialogues sur des problèmes éthiques, logiques et physiques, le second - les dialogues platoniciens plus complexes, qui étaient étudiés dans les écoles néo-platoniciennes aux derniers stades de l'éducation ("Timée", "Parménide" - dialogues sur des problèmes théologiques et cosmologiques). L'influence de Jamblique sur l'école athénienne de néo-platonisme est extrêmement grande.

(12) Proclus. Commentaire sur la République. Trad. par A.J. Festugière. Op. cit. P. 23-27.

(13) Proclus. Commentaire sur la République. Trad. par A.J. Festugière. Op. cit. P. 27

(14) Proclus. Commentaire sur la République. Trad. par A.J. Festugière. Op. cit. P. 26.

(15) Platon. L'État/Plato. Œuvres en quatre volumes. Volume 3. Part 1, St. Petersburg : St. Petersburg University Press ; Oleg Abyshko Publishing, 2007.

(16) Marin. Proclus, ou sur le bonheur / Diogène Laërce. Sur la vie, les doctrines et les dires du célèbre philosophe. M. : Thought, 1986. С. 441-454.

15:57 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daria douguina, daria platonova, plotin, proclus, jamblique, philosophie, philosophie grecque, néoplatonisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 05 septembre 2022

Existe-t-il une philosophie politique dans la tradition néo-platonicienne?

Existe-t-il une philosophie politique dans la tradition néo-platonicienne?

par Darya Platonova Dugina

Source: https://www.ideeazione.com/esiste-una-filosofia-politica-nella-tradizione-neoplatonica/?fbclid=IwAR2YJrkwCl_PayjJWpLnLQkvGQWMTXaIrBQF6C5qgdYDz0XSecdHu-xi8tQ

"Car l'État est l'homme en grand format et l'homme est l'État en petit format".

F. Nietzsche

Friedrich Nietzsche, dans ses conférences sur la philosophie grecque, a qualifié Platon de révolutionnaire radical. Platon, dans l'interprétation de Nietzsche, est celui qui dépasse la notion grecque classique du citoyen idéal: le philosophe de Platon se place au-dessus de la religiosité, contemplant directement l'idée du Bien, contrairement aux deux autres catégories (guerriers et artisans).

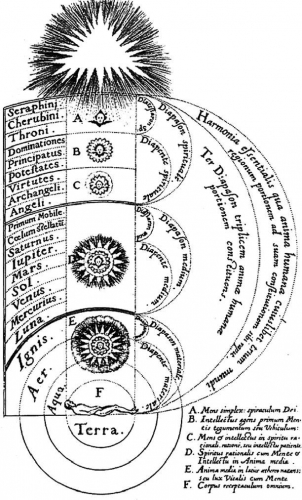

Cela fait plutôt écho au modèle de théologie platonique du néo-platonicien Proclus, où les dieux occupent la position la plus basse dans la hiérarchie du monde. Rappelons que dans la systématisation de Festugier, la hiérarchie des mondes de Proclus est la suivante :

- Le supra-substantiel (dans lequel il y a deux commencements : la limite et l'infini),

- le mental (être, vie, esprit),

- l'intermédiaire (esprit-pensée : au-delà, céleste, en-deçà),

- la pensée (Chronos, Rhéa, Zeus),

- Déité (têtes divines, détachées, intra-cosmiques).

Plotin place les formes au-dessus des dieux. Les dieux ne sont que des contemplateurs de formes absolument idéales.

"Amené sur son rivage par la vague de l'esprit, s'élevant vers le monde spirituel sur la crête de la vague, on commence immédiatement à voir, sans comprendre comment ; mais la vue, s'approchant de la lumière, ne permet pas de discerner dans la lumière un objet qui n'est pas lumière. Non, alors seule la lumière elle-même est visible. L'objet accessible à la vue et la lumière qui permet de le voir n'existent pas séparément, tout comme l'esprit et l'objet-pensée n'existent pas séparément. Mais il y a la lumière pure elle-même, dont découlent ensuite ces opposés".

Le Dieu-Démiurge du Timée crée le monde selon les modèles du monde des idées, occupe une position intermédiaire entre le monde sensible et le monde intelligible - tout comme le philosophe, qui établit la justice dans l'État. Il s'agit d'un concept plutôt révolutionnaire pour la société grecque antique. Elle place une autre essence au-dessus des dieux, une pensée supra-religieuse et philosophique.

La République, dialogue de Platon, construit une philosophie psychologique et politique non classique. Les types d'âme sont comparés aux types de structure étatique, dont découlent différentes conceptions du bonheur. L'objectif de chaque personne, dirigeant et subordonné, est de construire un état juste et cohérent avec la hiérarchie ontologique du monde. C'est ce concept d'interprétation de la politique et de l'âme en tant que manifestation de l'axe ontologique que Proclus Diadochos développe dans son commentaire des dialogues de Platon.

S'il est facile de parler de la philosophie politique de Platon, il est beaucoup plus difficile de parler de la philosophie politique de la tradition néo-platonicienne. Le néo-platonisme était généralement perçu comme une métaphysique visant à la déification de l'homme ("l'assimiler à une divinité"), considérée séparément de la sphère politique. Toutefois, cette vision de la philosophie néo-platonicienne est incomplète. Le processus d'"assimilation à la divinité" de Proclus, qui découle de la fonction métaphysique du philosophe chez Platon, implique également l'inclusion du politique. La déification se produit également à travers la sphère politique. Dans le livre VII du dialogue intitulé République, dans le mythe de la caverne, Platon décrit un philosophe qui s'échappe du monde des lances et s'élève dans le monde des idées, pour ensuite retourner à nouveau dans la caverne. Ainsi, le processus de "ressemblance avec une divinité" va dans les deux sens : le philosophe tourne son regard vers les idées, dépasse le monde de l'illusion et s'élève au niveau de la contemplation des idées et, donc, de l'idée du Bien. Toutefois, ce processus ne s'achève pas avec la contemplation de l'idée du Bien comme étape finale - le philosophe retourne à la caverne.

Quelle est cette descente du philosophe, qui a atteint le niveau de la contemplation des idées, dans le monde mensonger des ombres, des copies, du devenir ? N'est-ce pas un sacrifice du philosophe-réalisateur pour le peuple, pour son peuple ? Cette descente a-t-elle une apologie ontologique ?

Georgia Murutsu, spécialiste de l'État chez Platon, suggère que la descente a un double sens (un appel à la lecture du platonisme par Schleiermacher) :

1) l'interprétation exotérique explique la descente dans la grotte par le fait que c'est la loi qui oblige le philosophe, qui a touché le Bien par le pouvoir de la contemplation, à rendre la justice dans l'État, à éclairer les citoyens (le philosophe se sacrifie pour le peuple) ;

2) Le sens exotérique de la descente du philosophe dans le monde inférieur (dans le domaine du devenir) correspond à celui du démiurge, reflétant l'émanation de l'esprit du monde.

Cette dernière interprétation est très répandue dans la tradition néo-platonicienne. Le rôle du philosophe est de traduire ce qu'il contemple de manière éidétique dans la vie sociale, les structures de l'État, les règles de la vie sociale, les normes de l'éducation (paideia). Dans le Timée, la création du monde est expliquée par le fait que le Bien (transsubstantiant "sa bonté") partage son contenu avec le monde. De même, le philosophe qui contemple l'idée du Bien, en tant que ce Bien lui-même, répand la bonté sur le monde et, dans cet acte d'émanation, crée l'ordre et la justice dans l'âme et dans l'État.

"L'ascension et la contemplation des choses supérieures est l'ascension de l'âme dans le domaine de l'intelligible. Si vous admettez cela, vous comprendrez ma chère pensée - si vous aspirez bientôt à la connaître - et Dieu sait qu'elle est vraie. Voici ce que je vois : dans ce qui est perceptible, l'idée de bien est la limite et est à peine perceptible, mais dès qu'elle y est perceptible, il s'ensuit qu'elle est la cause de tout ce qui est juste et beau. Dans le domaine du visible, elle donne naissance à la lumière et à sa règle, mais dans le domaine du concevable, elle est elle-même la règle dont dépendent la vérité et la raison, et c'est vers elle que doivent se tourner ceux qui veulent agir consciemment dans la vie privée et publique".

Il convient de noter que le retour, la descente dans la grotte, n'est pas un processus unique, mais un processus qui se répète constamment (royaume). C'est l'émanation infinie du Bien dans l'autre, de l'un dans le multiple. Et cette manifestation du Bien est définie par la création de lois, l'éducation des citoyens. C'est pourquoi, dans le mythe de la grotte, il est très important de mettre l'accent sur le moment où le souverain descend au fond de la grotte - la "cathode". La vision des ombres après la contemplation de l'idée du Bien sera différente de leur perception par les prisonniers, qui sont restés toute leur vie dans l'horizon inférieur de la caverne (au niveau de l'ignorance).

L'idée que c'est la déification et la mission kénotique particulière du philosophe dans l'État de Platon, dans son interprétation néo-platonicienne, qui constitue le paradigme de la philosophie politique de Proclus et d'autres néo-platoniciens ultérieurs, a été exprimée pour la première fois par Dominic O'Meara. Il reconnaît l'existence d'un "point de vue conventionnel" dans la littérature critique sur le platonisme, selon lequel "les néo-platoniciens n'ont pas de philosophie politique", mais exprime sa conviction que cette position est erronée. Au lieu d'opposer l'idéal de la théosis, la théurgie et la philosophie politique, comme le font souvent les universitaires, il suggère que la "théosis" doit être interprétée politiquement.

La clé de la philosophie implicite de la politique de Proclus est donc la "descente du philosophe", κάθοδος, sa descente, qui répète, d'une part, le geste démiurgique et, d'autre part, est le processus d'émanation de l'Élément, πρόοδος. Le philosophe descendant des hauteurs de la contemplation est la source des réformes juridiques, religieuses, historiques et politiques. Et ce qui lui donne une légitimité dans le domaine du Politique, c'est précisément la " ressemblance avec la divinité ", la contemplation, le "lever" et le "retour" (ὲπιστροφή) qu'il effectue dans la phase précédente. Le philosophe, dont l'âme est devenue divine, reçoit la source de l'idéal politique de sa propre source et est obligé de porter cette connaissance et sa lumière au reste de l'humanité.

Le philosophe-roi chez les néo-platoniciens n'est pas spécifique au sexe. Une femme philosophe peut également se trouver dans cette position. O'Meara considère les figures hellénistiques tardives d'Hypatie, d'Asclepigenia, de Sosipatra, de Marcellus ou d'Edesia comme des prototypes de ces souverains philosophes loués par les néo-platoniciens. Sosipatra, porteuse du charisme théurgique, en tant que chef de l'école de Pergame, apparaît comme une telle reine. Son enseignement est un prototype de l'ascension de ses disciples sur l'échelle des vertus vers l'Unique.

Hypatie d'Alexandrie, reine de l'astronomie, présente une image similaire dans son école d'Alexandrie. Hypatie est également connue pour avoir donné aux dirigeants de la ville des conseils sur la meilleure façon de gouverner. Cette condescendance dans la caverne des gens du haut de la contemplation est ce qui lui a coûté sa mort tragique. Mais Platon lui-même - voyant l'exemple de l'exécution de Socrate - prévoyait clairement la possibilité d'une telle issue pour un philosophe qui était descendu dans le Politique. Il est intéressant de noter que les platoniciens chrétiens y ont vu un prototype de l'exécution tragique du Christ lui-même.

Platon s'est préparé une descente similaire, en se lançant dans la création d'un État idéal pour le souverain de Syracuse, Dionysius, et en étant traîtreusement vendu comme esclave par le tyran adultère. L'image néo-platonicienne de la reine-philosophe, fondée sur l'égalité des femmes supposée dans la République de Platon, est une particularité dans l'idée générale du lien entre la théurgie et le domaine du Politique. Il est important pour nous que l'image de Platon de la montée/descente du philosophe de la caverne et de son retour à la caverne ait une interprétation étroitement parallèle dans le domaine du Politique et du Théurgique. Ce point est au cœur de la philosophie politique de Platon et ne pouvait être manqué et développé par les néo-platoniciens. Une autre question est que Proclus, se trouvant dans les conditions de la société chrétienne, n'a pas pu développer pleinement et ouvertement ce thème, ou alors ses traités purement politiques ne nous sont pas parvenus. L'exemple d'Hypatie montre que la mise en garde de Proclus n'était pas superflue. Cependant, en étant conscient que l'ascension/descension était initialement interprétée à la fois métaphysiquement, épistémologiquement et politiquement, nous pouvons considérer tout ce que Proclus a dit sur la théurgie dans une perspective politique. La déification de l'âme du contemplatif et du théurge fait de lui un véritable homme politique. La société peut l'accepter ou non. Ici, le destin de Socrate, les problèmes de Platon avec le tyran Dionysius, et la mort tragique du Christ, sur la croix duquel était écrit "INRI - Jésus le Nazaréen, roi des Juifs". Il est le Roi qui est descendu du ciel et qui est monté au ciel pour les hommes. Dans le contexte du néo-platonisme païen de Proclus, cette idée d'un pouvoir politique véritablement légitime aurait dû être présente et construite sur exactement le même principe : seul celui qui est "descendu" a le droit de gouverner. Mais pour descendre, il faut d'abord monter. Par conséquent, la théurgie et le fait de "ressembler à une divinité", bien que n'étant pas des procédures politiques en soi, contiennent implicitement la politique et, de plus, la politique ne devient platoniquement légitime qu'à travers elles.

La "ressemblance avec une divinité" et la théurgie des néo-platoniciens contiennent en elles une dimension politique, qui s'incarne au maximum au moment de la "descente" du philosophe dans la caverne.

20:42 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, proclus, platon, grèce antique, antiquité grecque, daria douguina, néoplatonisme, platonisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 19 janvier 2022

Luc-Olivier d'Algange: Digression néoplatonicienne

Digression néoplatonicienne

par Luc-Olivier d'Algange

« Mais que, s’ils reconnaissent dans le sensible

l’imitation de quelque chose qui se trouve dans la pensée,

ils sont comme frappés de stupeur

et sont conduits à se ressouvenir de la réalité véritable –

et certes à partir de cette émotion s’éveillent aussi les amours »

« Ainsi l’âme ne s’encombre pas de beaucoup de choses,

mais elle est légère, elle n’est qu’elle-même »

Plotin

Chaque philosophe qui parle d’un autre est livré à deux tentations égotistes. L’une consiste à montrer en quoi l’œuvre de son prédécesseur est dépassée ; l’autre, plus subtile, cède à la prétention d’apporter sur l’œuvre du passé un « éclairage nouveau ». Ces deux tentations témoignent de la farouche « néolâtrie » qui est le propre des Modernes. Seul le « nouveau » trouve grâce à leurs yeux. La déclaration d’intention novatrice se trouve être cependant, dans bien des cas, un peu vaine – d’autant plus que répétée de générations en générations, elle psittacise et cède, au moins autant que l’humilité traditionnelle, et souvent bien plus, à la redite.

Nietzsche lui-même, le plus radical et le plus prophétique des « novateurs » ne cesse d’engager avec ses prédécesseurs des joutes nuptiales dont le perpétuel recommencement montre assez que l’idée d’un « dépassement » des philosophies antérieures demeure à tout le moins problématique.

L’œuvre de Plotin se distingue des œuvres philosophiques modernes en ce que la notion de nouveauté n’y tient aucune place. Plotin ne se soucie point d’être nouveau, mais d’être vrai. Quand bien même il invente, innove, et souvent de façon décisive, sa pensée se veut celle d’un disciple, et ses plus grandes audaces se réclament encore de l’autorité de ses maîtres. Pour Plotin, il ne s’agit point d’imposer sa vérité, sa vue du monde, mais de laisser transparaître, par la fidélité au Logos, une vérité qui n’appartient à personne et dont la « transparition », en sa bouleversante luminosité, demeure hors de toute atteinte. Loin de se limiter à l’exposé didactique, au jeu du concept, voire à la morale ou à la politique, la philosophie pour Plotin est un mode de vie, une expérience métaphysique, autant qu’un savoir méditant sur lui-même.

La spéculation et l’oraison, l’aventure intellectuelle et l’aventure visionnaire, la raison et la prière participent d’une même ascèse. Pierre Hadot, dans son livre, Plotin ou la simplicité du regard, montre bien qu’il faut, dans le cheminement plotinien, donner au mot ascèse un sens sensiblement différent de celui qui prévaut communément de nos jours où ce que l’on nomme « l’idéal ascétique », généralement décrié, est perçu comme une austérité abusive, une contrition, voire comme une « auto-punition », pour user de la terminologie psychanalytique.

Rien de tel dans l’œuvre ni dans la vie de Plotin où le don de soi à une vérité et à une beauté qui nous dépassent, certes dispose à certaines épreuves, mais sans pathos outrancier, rhétorique ou théâtralité. Ce dont il s’agit, dans l’œuvre de Plotin, c’est d’aller vers Dieu, tant et si bien que ce voyage vers Dieu devient un voyage en Dieu. Or, voyager en Dieu, ce n’est point s’arracher à la nature ou à la terre, mais reconnaître en la nature le signe de la surnature et dans la terre une terre céleste.

La sempiternelle accusation formulée contre les néoplatoniciens de dévaloriser le monde sensible, d’exécrer la chair et de ne vénérer que d’immobiles idées détachées du monde ne résiste pas à la simple lecture des textes. Certes, l’idée, pour Plotin comme pour tous les platoniciens, est supérieure à la matière, en ce qu’elle est plus proche de l’être et de l’Un, mais c’est ne rien comprendre à cette idée que de ne pas voir qu’elle est d’abord, et étymologiquement, la Forme, et c’est ne rien comprendre à la Forme que de la juger abstraite, détachée du monde.

La Forme est précisément ce qui s’offre à notre appréhension sensible. Le monde sensible est peuplé de formes et c’est la matière qui est abstraite, puisque nous ne pouvons l’appréhender, la percevoir que par l’entremise d’une Forme. La philosophie néoplatonicienne est ainsi, de toutes les philosophies qui jalonnent d’histoire humaine, celle qui est la moins encline à l’abstraction, la plus rétive à se fonder sur une expérience médiate, la moins portée à éloigner l’expérience de la présence pure dans une représentation. Le matérialiste, croyant réfuter le platonisme adore la Matière – qui devient pour lui l’autre nom du « tout » – comme une abstraction, car nous avons beau la chercher, cette matière qui serait en dehors de la Forme, elle nous échappe toujours, elle n’est jamais là et toujours se dérobe à l’expérience.

La matière ne se dérobe pas au langage, puisque nous la nommons, ni à l’adoration, le matérialisme moderne étant la forme sécularisée du culte de la Magna Mater, mais bien à l’expérience immédiate qui ne nous offre que des formes, qu’elles soient vivantes ou inanimées, êtres et choses qui n’existent, ne se distinguent, ne se reconnaissent, ne se nomment, ne se goûtent, ne s’éprouvent que par leurs formes. La pensée néoplatonicienne – et c’est en quoi elle peut, elle la négatrice de toute nouveauté, nous sembler nouvelle, est une tentative prodigieuse de nous arracher à l’abstraction, de nous restituer au monde divers, chatoyant des formes, à cette multiplicité qui est la manifestation de l’Un.

La multiplicité des formes témoigne de la souveraineté de l’Un. Si l’Un n’était point l’acte d’être de toutes les formes du monde, la dissemblance ne régnerait point, comme elle règne, bienheureusement, en ce monde. Là encore, l’expérience immédiate confirme la pertinence de la méditation plotinienne. Les formes sont le principe de la dissemblance. Non seulement il n’est aucun cheval qui se puisse confondre avec un chat ou avec un renard, mais il n’est aucun cheval qui ne soit exactement semblable à un autre cheval, fussent-ils de la même race, aucune rose exactement semblable à une autre rose, fussent-elles du même bouquet ou du même buisson.

L’œuvre de Plotin est une invitation à la luminosité. Cette invitation, il nous plaît de savoir que nous ne sommes pas les premiers à y répondre. Depuis l’édition des Ennéades établie par Porphyre, qui fera l’objet au XXème siècle, de contestations plus ou moins justifiées – portant d’ailleurs davantage sur l’ordre des traités que sur leur texte –, l’œuvre de Plotin exerça une influence considérable dont il n’est pas certain que nous mesurions encore l’ampleur.

Le plotinisme oriental, théologique et théophanique, en particulier celui de Sohravardî, des ismaéliens et des soufis, échappe encore en partie à nos investigations, un grand nombre de textes ismaéliens demeurant hors d’atteinte, protégés par leurs héritiers, par le « secret de l’arcane » si bien que les chercheurs ne les connaissent que par ouï-dire. Nous sommes informés de l’influence de la pensée de Plotin sur les philosophes, tels que Marsile Ficin ou Pic de la Mirandole, mais nous sous-estimons encore son influence sur les poètes modernes, tels que Shelley, Wilde,, Rilke, Stefan George ou Saint-Pol-Roux. Il n’est pas impossible que les songeries héliaques du premier Camus, celui de Noces, aient été influencées par l’auteur des Ennéades auquel Camus, en ses jeunes années, consacra sa thèse de philosophie.

Dans le domaine de l’Art, hormis les Symbolistes et les Préraphaélites, largement influencés par le néoplatonisme, nous voyons un Kandinsky retrouver dans la définition qu’il donne du Beau une pure formulation plotinienne : « Est beau ce qui procède d’une nécessité intérieure de l’âme. Est beau ce qui est beau intérieurement. »

De tous les philosophes, Plotin est sans doute, avec Nietzsche, mais pour des raisons semble-t-il diamétralement opposées, celui qui s’accorde le plus immédiatement à une sensibilité artistique. L’idée, qui est cette « nécessité intérieure », n’est en effet nullement une abstraction. Le mot de « concret » lui convient parfaitement pour peu que notre audace herméneutique nous porte à imaginer un « supra-sensible » concret et à ne point limiter le « concret » aux objets qui s’offrent directement à nos sens. La distinction entre l’idée et l’abstraction est ici essentielle. La pensée de Plotin n’est pas seulement une pensée de la pensée ; elle n’est point « abstraite » des êtres et des choses. Elle hiérarchise, gradue, distingue, mais ne sépare point. Pour Plotin, philosopher, ce n’est point s’abstraire de la multiplicité, mais s’intégrer dans une unité supérieure. Il ne s’agit point de quitter un monde pour un autre, de se séparer des êtres et des choses, mais de s’élever et d’élever ces êtres et ces choses à une unificence divine qui les délivre de la fausseté et de l’inexistence pour les restituer à elles-mêmes, c’est-à-dire à leur réalité qui est vraie et à leur vérité qui est réelle. L’idée du beau n’est pas en dehors des beautés diverses, sensibles et intelligibles du monde, mais en elles. C’est à ce titre qu’il est légitime de dire, de l’idée plotinienne, qu’elle est une transcendance immanente, un supra-sensible concret qui échappe à nos seuls sens comme elle échappe à l’intelligence abstraite.

Schopenhauer, dans Le Monde comme Volonté et Représentation, souligne l’importance de cette distinction nécessaire et fondatrice entre l’Idée et le concept abstrait : « L’Idée, c’est l’unité qui se transforme en pluralité par le moyen de l’espace et du temps, formes de notre aperception intuitive ; le concept au contraire, c’est l’unité extraite de la pluralité au moyen de l’abstraction qui est un procédé de notre entendement ; le concept peut être appelé unitas post rem, l’Idée unitas ante rem. Indiquons enfin une comparaison qui exprime bien la différence entre concept et Idée ; le concept ressemble à un récipient inanimé ; ce qu’on y dépose reste bien placé dans le même ordre ; mais on n’en peut tirer, par des jugements analytiques, rien de plus que ce qu’on y a mis (par la réflexion synthétique) ; l’Idée, au contraire révèle à celui qui l’a conçue des représentations toutes nouvelles au point de vue du concept du même nom ; elle est comme un organisme vivant, croissant et prolifique capable en un mot de produire ce que l’on n’y avait pas introduit. »

L’idée est antérieure, en amont, elle est avant la chose, et avant même la « cause », au sens logico-déductif. Elle est, au sens propre, instauratrice. Alors que le concept peut se réduire à sa propre définition, et qu’il n’offre à l’entendement dont il est issu aucun obstacle, aucun voile, aucun mystère, l’idée échappe à la connaissance totale que nous voudrions en avoir ; elle se propose à nous à travers le voile de ses manifestations, de ses émanations et déroute la perception directe que nous voudrions en avoir par la multiplicité de ses apparences. « Le concept, écrit encore Schopenhauer, est abstrait et discursif, complètement indéterminé quant à son contenu, rien n’est précis en lui que ses limites ; l’entendement suffit pour le comprendre et pour le concevoir ; les mots sans autre intermédiaire suffisent à l’exprimer ; sa propre définition enfin, l’épuise tout entier. L’Idée au contraire […] est absolument concrète ; elle a beau représenter une infi-nité de choses particulières, elle n’en est pas moins déterminée sur toutes ses faces ; l’individu en tant qu’individu ne peut jamais la connaître ; il faut pour la concevoir se dépouiller de toute volonté, de toute individualité et s’élever à l’état de sujet connaissant pur. »

L’idée est antérieure, en amont, elle est avant la chose, et avant même la « cause », au sens logico-déductif. Elle est, au sens propre, instauratrice. Alors que le concept peut se réduire à sa propre définition, et qu’il n’offre à l’entendement dont il est issu aucun obstacle, aucun voile, aucun mystère, l’idée échappe à la connaissance totale que nous voudrions en avoir ; elle se propose à nous à travers le voile de ses manifestations, de ses émanations et déroute la perception directe que nous voudrions en avoir par la multiplicité de ses apparences. « Le concept, écrit encore Schopenhauer, est abstrait et discursif, complètement indéterminé quant à son contenu, rien n’est précis en lui que ses limites ; l’entendement suffit pour le comprendre et pour le concevoir ; les mots sans autre intermédiaire suffisent à l’exprimer ; sa propre définition enfin, l’épuise tout entier. L’Idée au contraire […] est absolument concrète ; elle a beau représenter une infi-nité de choses particulières, elle n’en est pas moins déterminée sur toutes ses faces ; l’individu en tant qu’individu ne peut jamais la connaître ; il faut pour la concevoir se dépouiller de toute volonté, de toute individualité et s’élever à l’état de sujet connaissant pur. »

On ne philosophe jamais seul. Toute philosophie est une conversation. Est-il possible aujourd’hui de philosopher avec Plotin, de susciter, avec les Ennéades, un entretien dont les résonances s’approfondiraient de tout ce que nous éprouvons hic et nunc, de tout ce que cet « hic et nunc » nous donne à penser et à éprouver ? Notre dialogue intérieur, certes, sera différent de celui que Porphyre, Sohravardî ou Marsile Ficin eurent avec Plotin. Considérons alors l’espace-temps – incluant les différences historiques, religieuses et linguistiques – comme un prisme qui divise, en couleurs diverses, l’éclat d’une même clarté. Cette clarté nous ne pouvons l’atteindre d’emblée, nous ne pouvons en avoir la connaissance absolue dans l’immédiat. Notre lecture passe par le prisme de l’espace-temps tel qu’il se présente à nous. Est-ce à dire que cette clarté nous est plus lointaine qu’à Marsile Ficin ou Sohravardî et que, par cet éloignement, nous dussions nous contenter de considérer l’œuvre de Plotin comme un document concernant des temps définitivement révolus ? Ce serait ignorer, déjà, que le révolu est précisément ce qui revient ; ce serait surtout méconnaître ou refuser de voir ce que nous dit l’œuvre de Plotin, ce serait refuser le don de l’œuvre, ce qu’elle nous donne à penser et qui, explicite-ment, se donne par-delà les contingences de l’espace et du temps.

Lisons donc, tentons de lire à tout le moins, ces traités comme s’ils avaient été écrits ce jour même . Leur premier abord, ingénu, offre-t-il d’ailleurs de si grandes difficultés ? Les phrases de Plotin nous semblent-elles si obscures que nous dussions les traiter comme des documents anthropologiques et non comme une parole qui nous est adressée, comme un murmure au creux de l’oreille ? Combien d’œuvres de la littérature moderne ou contemporaine nous sont plus opaques, mieux défendues, plus rigoureusement barricadées dans leur idiome, dans leur singularité extrême ? Alors que les critiques sont loin encore d’avoir même une vague idée des références à l’œuvre dans le Finnegan’s Wake de Joyce ou dans les Cantos de Pound, les références de Plotin nous sont d’emblée presque toutes connues avant même que nous abordions l’œuvre pour peu que nous eussions été préalablement un lecteur de Platon. Ce dont il parle ne saurait nous être étranger puisqu’il s’agit du Bien, du Beau et du Vrai et que chacun d’entre nous ne cesse de considérer les actes, les œuvres, les sciences selon un rapport avec le bien, le beau et le vrai.

Enfin, la philosophie de Plotin étant un élan de dégagement de la contingence historique et sociale, celle-ci ne l’informe que par le biais et fort peu, si bien que notre relative méconnaissance de la société du temps de Plotin ne nous interdit nullement d’entendre ce qu’il nous dit. Disons : bien relative méconnaissance, car, à celui qui s’y attache, les données sont peut-être offertes en plus grand nombre, en l’occurrence, que sur d’autres régions, dont il est le contemporain et peut-être le voisin ; les différences de classe, de quartier induisent de nos jours des disparités de langage peut-être plus réelles et plus profondes que celles qui séparent un lettré moderne d’un lettré de la période hellénistique.

Ce qu’il y a de plus essentiel dans une œuvre se laisse comprendre à partir de ce qui semble être un paradoxe. En marge de la doxa, c’est-à-dire de la croyance commune, le paradoxe est l’antichambre ou le frontispice de la gnosis, de la connaissance. Il y a du point de vue des croyances et des philosophies modernes de nombreux paradoxes dans l’œuvre de Plotin. La grande erreur des Modernes est d’attribuer à l’Idée plotinienne les caractéristiques propres à leurs concepts. Cette abstraction figée, despotique, séparée du sensible, ce mépris de la diversité heureuse ou tragique du Réel, ce dualisme qui scinde en deux mondes séparés ce qui est perceptible et ce qui est compris, ce qui relève de l’émotion esthétique et ce qui s’ordonne à la raison, n’appartiennent nulle-ment à l’œuvre de Plotin, ni à celle de Platon. À ce titre, il n’est pas illégitime de retourner contre les « anti-platoniciens », leurs propres arguments.

Les « intellectuels » modernes, dont on ne sait s’ils s’arrogent cette appellation par prétention vaine, par antiphrase ou par défaut – leur croyance la plus commune consistant à nier l’existence même de l’Intellect – propagent volontiers l’idée que leur époque est celle de la diversité, du foisonnement, de l’éclatement « festif » et « jubilatoire », voire, lorsqu’ils se piquent de culture classique, d’un « rebroussement vers le dionysiaque » qui nous délivrerait enfin du carcan des époques classiques, médiévales ou antiques, si « normatives » et « dogmatiques ».

À celui qui dispose de la faculté rare de s’abstraire de son temps, à celui qui sait voir de haut et de loin les configurations historiques, religieuses ou morales et ne serait point dépourvu, par surcroît, de la faculté, propre aux oiseaux de proie, de fondre sur les paysages des temps contemporains ou révolus jusqu’à en éprouver la présence réelle, une réalité tout autre apparaît. Cette modernité, qu’on lui vante chatoyante, lui apparaîtra tristement uniforme et grisâtre, et ces temps anciens réputés sévères surgiront devant son regard comme des blasons ou des vitraux, ou mieux encore, comme des forêts blasonnées de soleils et de nuits dont les figures suscitent et soulignent les oppositions chromatiques. Les philosophies modernes, se révéleront à lui d’autant moins diverses que chacune d’elles, comme dressée sur ses ergots, n’aura cessé de prétendre à « l’originalité », à la « rupture », à la « nouveauté ».

En philosophie, non moins que dans nos mœurs, l’individualisme systématique devient un individualisme de masse et la prétention à la singularité ne tarde pas à donner l’impression d’une grande uniformité. Ce qui distingue Lucrèce de Pythagore, Héraclite de Parménide ou encore Saint Augustin de Maître Eckhart brille d’un éclat beaucoup plus certain, d’une force de différenciation beaucoup plus puissante que tous les discords et disparates que l’on souligne habituellement chez les Modernes. Dans l’outrecuidance des singularités et des jargons, les dialogues n’ont plus lieu, chacun s’en tient à son idiome et les disciples, lorsqu’il s’en présente, ne sont que les gardiens des mots, les vigiles du vocabulaire, les idolâtres de la lettre morte.

Il semblerait que les philosophes modernes soient d’autant plus soucieux de se distinguer par leur vocabulaire qu’ils se sont plus uniformément dévoués au même dessein, à savoir « renverser » ou « déconstruire » ce qu’ils nomment « le platonisme ». Chacun y va de sa méthode, de ses sophismes, de sa prétention, de ses ressentiments ou de ses approximations pour tenter d’en finir avec ce qu’il croit être la pensée ou le « système » platoniciens. Derrida traque les survivances platoniciennes dans la distinction du signifié et du signifiant. Deleuze, plus subtil et plus aventureux, propose le « rhizome » susceptible de déjouer la prétendue opposition de l’Un et du Multiple. Sartre croit vaincre la métaphysique, considérée comme une ennemie, en affirmant la précellence de l’existence sur l’être. Ces belles intelligences suscitèrent d’innombrables épigones, tous plus acharnés les uns que les autres à affirmer la « matérialité » du texte au détriment du Sens et la primauté du « corps » sur l’Esprit.

Cet unisson à la fois anti-platonicien et anti-métaphysique ne donne cependant de la pensée contre laquelle il se fonde et par laquelle il existe qu’une image caricaturale. Le lecteur attentif, dégagé des ambitions novatrices, cherchera en vain dans les dialogues de Platon le « système » dénoncé. Les textes contredisent ce qui prétend les contredire. On discerne mal dans le magnifique entre-tissage d’arguments et de contre-arguments des Dialogues, cette pensée qu’il serait si aisé de « renverser » ou ce « système » qu’il faudrait « déconstruire ». Ce qui, en l’occurrence, se trouve renversé ou déconstruit n’est qu’un résumé scolaire, un schéma arbitraire, une hypothèse mal étayée.

Nos philosophes qui se croient novateurs alors qu’ils ne sont que modernes, c’est-à-dire plagiaires ingrats, ne renversent et ne déconstruisent que ce qu’ils ont eux-mêmes édifié et construit pour les besoins de leur démonstration. Leur volonté est certaine : en finir avec l’Idée, le Logos, le Sens, la Vox cordis, mais les instruments de leurs démonstrations sont défaillants et leurs arguments sont fallacieux. L’exposé des idées qu’ils combattent est trompeur, tant il se trouve subordonné à leur argumentaire et, pour ainsi dire, fabriqué de toutes pièces pour les besoins de la cause. Platon ne dit pas, ou ne dit pas seulement ce qu’ils envisagent, non sans vanité, de contredire, et la logique même de leur contradiction, soumise à l’arbitraire de celui qui fait à la fois les questions et les réponses, masque difficilement l’envie de celui qui dénigre une audace intellectuelle qu’il pressent demeurer hors de sa portée. Il lui faudra donc, avant même d’engager les hostilités, réduire l’adversaire à sa mesure, le portraiturer à son image.

Anti-platonicienne, la doxa moderne est aussi, de la sorte, caricaturalement platonicienne. Elle suppose que tous les ouvrages de Platon se résument à l’opposition de l’Idée et du monde sensible, à une sorte de dualisme, aisément réfutable, entre deux mondes, alors même que Platon unit ce qu’il distingue par une gradation infinie. Ce système dualiste qui oppose le corps et l’esprit, l’intelligible et le sensible, l’Un et le Multiple, et auquel les Modernes prétendent s’opposer, c’est le leur. Lorsque Platon et les platoniciens unissent ce qu’ils distinguent, comme le sceau invisible et l’empreinte visible, nos Modernes s’en tiennent à l’opposition, au dualisme, en marquant seulement – ce qu’ils imaginent être une faramineuse nouveauté ! – leur préférence pour le corps, pour le sensible, pour le multiple, autrement dit pour l’empreinte, en toute ignorance de la cause et du sceau. Dualistes, ces chantres de la primauté du corps le sont éperdument puisqu’ils l’opposent à l’Esprit et leur éloge du Multiple n’est jamais que l’envers outrecuidant de la célébration de l’Un. Ce qui manque à ces gens-là, ce n’est point la dialectique – encore que ! – c’est bien le sens platonicien de la gradation infinie.

Je m’étonne que personne jusqu’à présent n’ait esquissé une physiologie de l’anti-platonicien ou ne se soit aventuré à interroger précisément, et selon l’art généalogique, les origines de cette hostilité à l’Esprit et au Logos. Que cache ce repli sur le corps et la matière conçus comme le « négatif » de l’Esprit nié ? Quelle est la nature du ressentiment dans l’affirmation du corps et de la matière comme « réalités premières » dont toutes les autres, métaphysiques ou « idéales », ne seraient que les épiphénomènes ? À quelles rancœurs obscures obéissent ces sempiternelles redites ? Quelle image du monde proposent-elles ? Si les mots gardent un sens où rayonnent encore leurs vérités étymologiques, force est de reconnaître que ces philosophes d’obédience anti-platonicienne font ici figure de réactionnaires. Niant l’Idée, qui leur apparaît coupable d’intemporalité et d’immatérialité, ils en viennent tout naturellement à opposer la matière et le temps à l’Esprit et à l’Éternité dont elles sont, selon Platon, la forme et l’image mobile. Or, dans la langue grecque, dont Platon use avec un bonheur propre à susciter la rage des consciences malheureuses, la forme et l’Idée se rejoignent en un seul mot : idéa.

Cette idée qui est la Forme et cette forme qui est l’Idée apparaissent, pour des raisons qu’il s’agit d’éclaircir, comme insoutenables à la pensée exclusive-ment réactive des Modernes, qui préfèrent rendre la pensée impossible ou la déclarer telle, plutôt que de reconnaître le monde comme ordonné par le Logos ou par le Verbe. Ce refus de reconnaissance, cette ingratitude foncière, cette vindicte incessante, cette accusation insistante, le Moderne voudra l’ennoblir sous les appellations de « contestation » ou de « subversion », lesquelles, nous dit-on, sont au principe du « progrès » et des conquêtes de la « démocratie » et de la « raison ». Ces pieux mensonges satisfont à la raison de celui qui n’en use guère, mais laisse dubitatif l’intelligence distante, dont nous parlions plus haut, par laquelle ce corps, cette multiplicité idolâtrée demandent encore à être interprétés dans le jeu inépuisable de leurs manifestations. Nos matérialistes de choc qui, en bons consommateurs, ne se refusent rien, ne se sont pas privés d’enrôler Nietzsche dans leurs douteuses campagnes. Nietzsche, qui, soit dit en passant, ne croyait nullement en l’existence de la matière, se trouve ainsi réduit au rôle de magasin d’accessoires pour les « philosophes » éperdus à trouver quelques justifications présentables à leur ruée vers le bas. Seulement, l’accessoire le plus usité, à savoir la critique que Nietzsche fait des arrière-mondes et du ressentiment, se retourne contre eux, car, à vanter le corps au détriment de l’Esprit, la lettre et le « fonctionnement du texte » au détriment du Logos et de son magnifique cœur de silence, nos Modernes illustrent à la perfection la parabole de la paille et de la poutre. Ce corps, cette matière auxquels ils veulent restituer la primauté ne sont pour eux que des réalités abstraites, qui n’existent que par l’abstraction ou l’ablation, pour ainsi dire chirurgicale, de l’Esprit.

Le Moderne veut que le corps soit, en lui-même, que la matière soit, en elle- même, en même temps qu’il dénie à l’âme, à l’Esprit – gardons l’insolence et l’ingénuité de la majuscule – et même au cœur, toute possibilité de prétendre à cette réalité « en soi ». Ce platonisme inverti prétend nous emprisonner à jamais dans la représentation subalterne, seconde, de la pensée qu’il parodie en l’inversant. Alors que les œuvres de Platon, de Plotin, de Proclus – comme celle de tous les philosophes dignes de ce nom, qui aiment la sagesse, c’est-à-dire le mouvement de leur pensée vers la vérité dont elle naît – nous enseignent à nous délivrer d’elles-mêmes, à devenir ce que nous sommes, nos anti-platoniciens de service – qui sont, la plupart du temps, des fonctionnaires d’un État qu’ils dénigrent – n’existent qu’en réaction à ce qui pourrait se détacher de leurs systèmes, échapper à leur pouvoir, et vaguer à sa guise, qui est celle de l’Esprit, qui souffle où il veut.

Le corps qu’ils idolâtrent, et dont ils font une abstraction d’autant plus revendiquée qu’elle est, par définition, moins éprouvée, loin d’être le principe d’une relation au monde, et donc, d’une pérégrination du Logos, n’est, au mieux, que le site d’une expérimentation refermée sur ses propres conditions. Philosophes, ou mieux vaudrait dire idéologues du Non, du refus de la relation, le corps et la matière, qu’ils installent en médiocres métaphysiciens croyant ne l’être plus à la place de Dieu, ne valent que par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Une philosophie de l’assentiment, une philosophie du Oui resplendissant de toute chose, et de toute cause, cette philosophie, que l’on trouve au cœur même de la pensée Héraclite, de Maître Eckhart et de Nietzsche, leur est la plus étrangère, la plus inaccessible. Le corps qu’ils vantent abstraitement et dont ils n’éprouvent point la nature spirituelle n’est pour eux qu’une arme contre l’Esprit. L’« idéal » de ces anti-idéalistes est de peupler le monde de corps sans esprit, c’est-à-dire de corps pesants, fermés sur eux-mêmes, réduits à leurs plus petits dénominateurs communs, en un mot des « corps-machines ». La science, qui suit l’idéologie bien plus qu’elle ne la précède, s’applique aujourd’hui à déconstruire et à parfaire ces mécanismes, non sans cultiver quelque nostalgie d’immortalité, mais d’une immortalité réduite aux dérisoires procédures californiennes de la survie prolongée, voire de l’acharnement thérapeutique.

La distinction platonicienne du sensible et de l’intelligible ouvre à celui qui la médite des perspectives à perte de vue, où la « vérité » n’est point acquise, mais à conquérir dans l’espace même de l’aporie, de la perplexité, de la suspension de jugement. La hâte à juger, à réduire la pensée à une opinion, l’empressement à déclarer caduques, mensongères, hors d’usage, des pensées et des œuvres dont le propre est de nous inquiéter, de nous dérouter – et, par un paradoxe admirable, de nous contraindre à une liberté plus grande – sont, en ces temps qui adorent le temps linéaire et la fuite en avant, les pires conseil-lères. Elles abondent dans nos facilités, nos prétentions indues, nos paresses. Elles nous invitent à voir court. Elles nous prescrivent le mépris du Lointain, elles nous enclosent dans un corps abstrait, c’est-à-dire dans un corps mécanique, sans humeurs ni mystères. Le propre de ce corps abstrait est d’être transparent à lui-même et opaque au monde. Il se perçoit lui-même comme corps, un corps qui serait un « moi », en oubliant qu’il n’est d’abord, et sans doute rien d’autre, qu’un instrument de perception.

L’œil, l’oreille, la bouche, la peau, les bras qui nous donnent à saisir et à embrasser et les jambes qui nous permettent de cheminer dans le monde, sans oublier les mains, créatrices, devineresses, travailleuses et caressantes, et les sexes, en pointes ou en creux, sont d’abord des instruments de perception. Notre corps n’existe qu’en fonction de ce qu’il perçoit et de ce qu’il dit, par les regards, les gestes et les paroles. Or, ce qu’il perçoit est de l’ordre du langage qui est, lui, radicalement immatériel, car il ne se situe ni dans le corps, en tant que réalité matérielle, ni dans le monde, mais entre eux. Le corps n’existe pas davantage « en soi » que l’instrument de musique n’existe en dehors de la musique qui le suscite et à laquelle il obéit. Un instrument de musique dont on se servirait comme d’une massue cesse, par cela même, d’être un instrument de musique, un corps qui n’est qu’un corps « en soi », et dont les œuvres de l’Esprit ne seraient que les épiphénomènes, serait également méconnu.

La méconnaissance du corps se laisse constater par la singulière restriction de nos perceptions ordinaires. Le Moderne qui idolâtre le corps « en soi » réduit à l’extrême l’empire de ce qu’il perçoit. La réduction des perceptions s’accélère encore par l’oubli, caractéristique de notre temps, d’une science empirique du percevoir qui fut, naguère encore, la profonde raison d’être de l’Art sous toutes ses formes. Le corps ne dit point « je suis un corps », formule abstraite, s’il en est, le corps dit « je suis ce que je perçois ». Je est un autre. Sitôt nous sommes-nous délivrés du ressentiment qui prétend venger le corps des prétendues autorités abusives de l’Esprit, sitôt se déploient en nous les gradations qui n’ont jamais cessé d’être, mais dont nous étions exclus par un retrait arbitraire, voici qu’un assentiment magnifique nous saisit, au cœur même de nos perceptions, à cette étrangeté si familière du monde.

Cette énigme de l’écorce rugueuse sous nos doigts, ce mystère de la voûte parcourue du discours magnifique des météores, ce bruissement des feuilles, cette pesanteur douce, sans cesse vaincue et retrouvée de nos pas sur la terre ou l’asphalte ne cessent de nous faire savoir que nous sommes faits pour le monde que nous traversons et qui nous traverse. Qu’en est-il alors du « moi » ? Sinon à l’intersection de ces deux traverses, il faut bien reconnaître qu’il ne se trouve nulle part. Notre œil n’existe que par la lumière étrangère et sur-prenante qui le frappe et dont notre intelligence se fera l’éminente métaphore. Le discours entre le monde et nous-mêmes ne résiste pas davantage à l’interprétation qu’à la contemplation. Seuls peuvent le perpétuer et lui donner une apparence de vérité notre ressentiment contre l’Esprit et notre aveuglement aux signes, intersignes et synchronicités, qui, sans cesse, en vagues de plus en plus pressantes, s’offrent à nous avec munificence. Le déni de l’Esprit et de l’âme et l’affirmation pathétique du corps en tant que réalité ultime et première ne reposent que sur notre crainte, sur notre attachement craintif, effarouché, à ce que nous croyons être notre « identité » et qui n’est, et ne peut être, qu’un moment de notre traversée. L’interprétation infinie à laquelle nous invite l’Esprit nous effraie. Nous nous raccrochons désespérément, quitte à nous refermer sur nous-mêmes comme un cercueil, à ce corps qui, pour être éphémère, nous semble certain, et nous préférons cette certitude éphémère à l’éternité incertaine de l’Esprit.

Alors qu’aux temps de Nietzsche, si proches et si lointains, le ressentiment se figurait sous les espèces d’un idéalisme scolaire, taillant la part du lion à la redite, notre époque timorée et pathétique s’est constitué un matérialisme vulgaire aux ordres de ce même ressentiment qui semble être passé d’une idéologie à l’autre, à l’instar de la police politique tsariste recyclée avec les mêmes hommes et les mêmes méthodes au service de la police stalinienne.

L’homme derrière ses écrans, ne jetant plus un regard aux nues que pour planifier son week-end, l’homme calculateur, tout appliqué à « gérer » les conditions de son esclavage et ourdissant, aux avant-gardes, de sinistres projets eugénistes d’amélioration de l’espèce – venus se substituer aux anciens idéaux, stoïciens, ou théologiques, du perfectionnement de soi –, l’homme pathétique et dérisoire des « temps modernes » se trouve désormais si peu aventureux, si narcissiquement contenté, si piteusement restreint à sa fonction édictée par le « Gros Animal » social, dont parlaient Platon et Simone Weil, que l’idée même d’un mouvement, d’une âme, d’une métamorphose obéissant à une loi impalpable et incalculable lui paraît une offense atroce à ses certitudes chèrement acquises.

Le cercle vicieux est parfait. Le Moderne tient d’autant plus à sa servitude ; sa servitude est d’autant plus volontaire, et même volontariste, que la liberté sacrifiée est plus grande. L’esprit de vengeance contre les œuvres qui témoignent de « la liberté grande » n’en sera que plus radical, jusqu’au ridicule. Il suffit, pour s’en persuader, de lire les ouvrages de biographie et de critique littéraire qui parurent ces dernières décennies alors que se mettaient en place les procédures draconiennes de réduction de l’homme au « corps-machine », sinistre héritage du prétendu « Siècle des Lumières ». Entre les biographies qui s’appliquent consciencieusement à ramener des destinées hors pair à quelques dénominations connues d’ordre sociologique ou psychologique – « expliquant » ainsi l’exception par la règle, et le supérieur par l’inférieur – et les critiques formalistes se fermant délibérément à toute sollicitation et à toute relation avec les œuvres pour n’en étudier que le « fonctionnement » à la manière d’un horloger si obnubilé à démonter et à remonter ses montres qu’il en oublie qu’elles ont aussi pour fonction de donner l’heure, la littérature secondaire, critique et universitaire, apparaît rétrospectivement pour ce qu’elle est : une propagande dépréciatrice dont les ruses plus ou moins grossières ne sont plus en mesure de tromper personne, sinon quant à leur destination : la ruine du Logos.

Au corps qui ne serait « que le corps », au texte qui ne serait « que le texte », à la vie qui ne serait « que la vie », il importe désormais d’opposer, en cette « grande guerre sainte » dont parlait René Daumal, le corps comme intercession de l’Esprit – c’est-à-dire passage des perceptions, des intersignes et des heures –, le texte comme témoin du Logos, empreinte visible d’un sceau invisible et la vie comme promesse, comme preuve de l’existence de l’âme. Cette guerre n’a rien d’abstrait, elle est bien sainte, selon la définition que sut en donner René Daumal dans un poème admirable, car loin de définir un ennemi extérieur, par la race, la classe, la religion, ou d’autres catégories, plus vagues encore, cette guerre intérieure, sainte, cet appel à l’inquiétude de l’être ne connaît d’autre ennemi que le dédire. Chaque homme est à la fois le servant et le pire ennemi du Logos, du Verbe. Celui qui peut dire peut dédire, de même que celui qui chante peut déchanter. Le monde moderne, s’il fallait en définir la nature dans une formule, pourrait être défini comme l’Adversaire résolu du Verbe, ou du Logos – nous tenons en effet, à tout le moins dans leur résistance au dédire moderne, le Verbe créateur de la Bible et le Logos invaincu de la philosophie platonicienne pour équivalents, sinon similaires.

Le monde moderne ne semble être là, avec ses théories, ses politiques, ses blagues et ses méthodes de lavage des cerveaux, de mieux en mieux éprouvées, que pour mieux récuser la possibilité même du Verbe. La réalité du monde moderne ne semble tenir qu’au ressentiment de la créature contre ce qu’il suppose être son créateur et dont sa vanité lui prescrit de s’affranchir. D’où, en effet, l’irréalité croissante de ce monde, sa nature de plus en plus virtuelle et évanescente, mais aussi cauchemardesque. Ce monde où rien ne peut se dire est aussi un monde où rien ne peut être éprouvé. La réduction de notre vocabulaire, de nos tournures grammaticales est corrélative de la restriction de nos sensations et de nos sentiments. Le déni de la Surnature nous ôte le senti-ment de la nature et le refus de la métaphysique nous exile du monde physique. La guerre contre le Logos, guerre d’images, de signifiants réduits à eux-mêmes est à la fois une guerre contre toute forme d’autorité et contre toute forme de relation. L’antipathie instinctive que suscite chez les Modernes le déploiement heureux de la parole humaine est un signe parmi d’autres de leur soumission au nihilisme, également hostile à la raison et au chant. Loin de s’exclure, d’être ces adversaires perpétuels livrés à un combat qui ne connaîtrait que de rares et surprenantes accalmies, la raison et le chant, pour celui qui pense à la source du Logos, sont bien de la même eau castalienne, ou du même feu.

Sans céder à l’outrecuidance historiciste qui consisterait à lui trouver une date précise, il est permis de situer le premier signe d’une déchéance qui se poursuivra jusqu’au triomphe du nihilisme moderne à ce moment fatidique où la raison, se disjoignant du chant, l’un et l’autre furent livrés aux incertitudes respectives de leurs spécialisations. Cette scission fatale, ourdie par « Celui Qui Divise », incontestablement la première étape du déclin de notre culture – les forces de la raison s’opposant désormais aux puissances de la poésie, s’épuisant dans leurs contradictions aveugles, au lieu d’étinceler en joutes amoureuses – fut à l’origine de ce double mensonge qu’est le dualisme théorique où la rationalité folle se retourne contre la raison et où la poésie, anarchique et confuse, devient l’ennemie du chant.