jeudi, 25 août 2022

Guy Debord et le « despotisme peu éclairé » de notre apocalypse démocratique

Guy Debord et le « despotisme peu éclairé » de notre apocalypse démocratique

Nicolas Bonnal

Il y a quarante ans ou presque Guy Debord revenu du gauchisme et converti à la critique radicale et traditionnelle (subtilement teintée de marxisme, car il y a une dimension guénonienne dans le marxisme bien tempéré) du monde moderne nous prévient que « le destin du Spectacle (démocratie libérale) n’est pas de finir en despotisme éclairé ». Il se demande même « qui diable peut commander le monde démocratique. » Nous y sommes, et tout se passe bien. Debord comprend très bien pourquoi : nous devenons des imbéciles dirigés par des conspirateurs nihilistes. Et cela donne dans ses fastueux Commentaires où il prévoit même le devenir complotiste d’une partie de l’opinion :

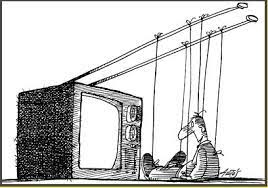

« L’imbécillité croit que tout est clair, quand la télévision a montré une belle image, et l’a commentée d’un hardi mensonge. La demi-élite se contente de savoir que presque tout est commenté d’un hardi mensonge. La demi-élite se contente de savoir que presque tout est obscur, ambivalent, « monté » en fonction de codes inconnus. Une élite plus fermée voudrait savoir le vrai, très malaisé à distinguer clairement dans chaque cas singulier, malgré toutes les données réservées et les confidences dont elle peut disposer. C’est pourquoi elle aimerait connaître la méthode de la vérité, quoique chez elle cet amour reste généralement malheureux. »

L’opinion est déjà prête à avaler n’importe quoi (Léon Bloy disait nument vers 1900 que « le bourgeois avale tout même la merde »). A fin des années 80, Mitterrand est réélu et c’est le déferlement de la « tontonmania » dans l’hexagone ; Debord évoque alors l’inévitable servitude volontaire et l’inquiétante montée des réseaux :

« La Boétie a montré, dans le Discours sur la servitude volontaire, comment le pouvoir d’un tyran doit rencontrer de nombreux appuis parmi les cercles concentriques des individus qui y trouvent, ou croient y trouver, leur avantage. Et de même beaucoup de gens, parmi les politiques ou médiatiques qui sont flattés qu’on ne puisse les soupçonner d’être des irresponsables connaissent beaucoup de choses par relations et par confidences. Celui qui est content d’être dans la confidence n’est guère porté à la critiquer ; ni donc à remarquer que, dans toutes les confidences, la part principale de réalité lui sera toujours cachée. »

Debord avait même prévu des lascars comme Sarkozy, Hollande ou Macron (attentats, dictature et dette au programme sur fond de news apocalyptiques et sidérantes) :

« Il faut conclure qu’une relève est imminente et inéluctable dans la caste cooptée qui gère la domination, et notamment dirige la protection de cette domination. En une telle matière, la nouveauté, bien sûr, ne sera jamais exposée sur la scène du spectacle. Elle apparaît seulement comme la foudre, qu’on ne reconnaît qu’à ses coups. Cette relève, qui va décisivement parachever l’œuvre des temps spectaculaires, s’opère discrètement, et quoique concernant des gens déjà installés tous dans la sphère même du pouvoir, conspirativement. Elle sélectionnera ceux qui y prendront part sur cette exigence principale : qu’ils sachent clairement de quels obstacles ils sont délivrés, et de quoi ils sont capables. »

Tout cela est rendu facile par (déjà…) l’effondrement intellectuel :

« L’ineptie qui se fait respecter partout, il n’est plus permis d’en rire ; en tout cas il est devenu impossible de faire savoir qu’on en rit. »

Tout se passe sur fond de présent perpétuel et d’autodestruction festive (le jet ski à Brégançon) :

« La construction d’un présent où la mode elle-même, de l’habillement aux chanteurs, s’est immobilisée, qui veut oublier le passé et qui ne donne plus l’impression de croire à un avenir, est obtenue par l’incessant passage circulaire de l’information, revenant à tout instant sur une liste très succincte des mêmes vétilles, annoncées passionnément comme d’importantes nouvelles ; alors que ne passent que rarement, et par brèves saccades, les nouvelles véritablement importantes, sur ce qui change effectivement. Elles concernent toujours la condamnation que ce monde semble avoir prononcée contre son existence, les étapes de son autodestruction programmée. »

La démocratie (occidentale s’entend) va donc amener une Fin du monde sur fond de crétinisme généralisé. Mais cette Fin du monde sera bâclée (le pleurnichement de T. S. Eliot cité par le colonel Kurz à la fin d’Apocalypse now) :

« On croyait savoir que l’histoire était apparue, en Grèce, avec la démocratie. On peut vérifier qu’elle disparaît du monde avec elle… Il faut pourtant ajouter, à cette liste des triomphes du pouvoir, un résultat pour lui négatif : un État, dans la gestion duquel s’installe durablement un grand déficit de connaissances historiques, ne peut plus être conduit stratégiquement. »

On verra si face à Biden, Schwab, Scholz ou Macron une force politique adverse, incarnant le refus de la Fin de l’Histoire, est susceptible de mettre fin à ce despotisme si peu éclairé. Personnellement j’en doute.

Sources :

http://achard.info/debord/CommentairesSurLaSocieteDuSpect...

http://www.bibebook.com/files/ebook/libre/V2/bloy_leon_-_...

https://www.youtube.com/watch?v=ieTinz7xtJQ

https://www.amazon.fr/gp/product/B08MH5ZPV5/ref=dbs_a_def...

19:18 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy debord, nicolas bonnal, situationnisme, société du spectacle, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 21 mars 2022

Diego Fusaro: la société totalitaire du spectacle

La société totalitaire du spectacle

Diego Fusaro

Source: https://www.geopolitica.ru/es/article/la-sociedad-totalitaria-del-espectaculo

Traduction : Carlos X. Blanco

L'impossibilité de distinguer la réalité du monde de son récit médiatique est, une fois de plus, ce qui garantit le caractère durable d'une tromperie d'autant plus difficile à démasquer que le contact concret avec la "vraie réalité" fait défaut. Dans l'apothéose de la virtualisation de l'être, le système médiatique n'est plus un média qui raconte le monde, mais est, en fait, le monde lui-même. C'est ce que Baudrillard appelait le crime parfait : la superposition des médias sur la réalité s'accompagne d'une définition très élevée du support, qui correspond à une définition très basse du message. En effet, comme la caverne de Platon, la variante post-moderne de la société régie par le simulacre et le virtuel se caractérise par le fait d'être un spectacle permanent ou, selon la formule de Debord dans La Société du spectacle, par le fait d'être une "immense accumulation de spectacles" (§ 1) : dans les espaces desquels le vécu et l'expérience sont dépossédés au profit de la représentation et de la mise en scène.

Le réel ne doit en aucun cas être compris comme une altérité avec laquelle le virtuel entretient une relation d'imitation plus ou moins étroite, selon les cas. Au contraire, le réel doit se résoudre sans réserve à une production du virtuel lui-même, de sorte que les deux instances se voient attribuer une identité complète : et le virtuel devient ainsi le seul réel, saturant ses espaces. Dans le triomphe de la dyade du simulacre et de la simulation évoquée par Baudrillard, il ne doit y avoir aucune autre réalité, aucune autre vérité et aucune autre existence que les flux d'images que la société du spectacle fait couler sur ses écrans, falsifiant complètement la vie sociale, divertissant les postmodernes enchaînés et les incitant à aimer leur propre captivité par le spectacle. La "société du simulacre", comme l'appelle Mario Perniola, correspond au monde transformé en fable, où la plenitudo essendi du réel est remplacée par la εἴδωλα organisée par les sophistes technocrates modernes et où les citoyens conscients et actifs sont dépossédés par les spectateurs manipulés et passifs.

Par conséquent, sortir de la caverne signifie également se libérer de l'autorité "positionnelle" de ceux qui contrôlent les médias et régissent ainsi les informations que les prisonniers reçoivent. En même temps, cela signifie cesser d'accepter que les conditions structurelles - être au fond de la grotte ou à son entrée - légitiment implicitement les formes d'autorité culturelle "d'en haut". Le royaume du mondialisme capitaliste, dans lequel les simulacres ont autonomisé et supplanté le réel - "le monde autonomisé de l'image" évoqué par Debord (§ 2) - est le royaume de l'accumulation capitaliste et de son fétichisme co-essentiel porté à son degré maximal d'extension (planétarisation) et d'intensité (la marchandisation de tout l'imaginaire). Le vecteur privilégié de ce qui a été défini comme la domination culturelle, le spectacle permanent qui, sans jamais faiblir, occupe tous les coins de la caverne mondiale, coïncide pleinement avec le capital devenu ab-solutus, "réalisé" parce que désormais "libéré" de toutes les contraintes matérielles et immatérielles survivantes.

Par conséquent, sortir de la caverne signifie également se libérer de l'autorité "positionnelle" de ceux qui contrôlent les médias et régissent ainsi les informations que les prisonniers reçoivent. En même temps, cela signifie cesser d'accepter que les conditions structurelles - être au fond de la grotte ou à son entrée - légitiment implicitement les formes d'autorité culturelle "d'en haut". Le royaume du mondialisme capitaliste, dans lequel les simulacres ont autonomisé et supplanté le réel - "le monde autonomisé de l'image" évoqué par Debord (§ 2) - est le royaume de l'accumulation capitaliste et de son fétichisme co-essentiel porté à son degré maximal d'extension (planétarisation) et d'intensité (la marchandisation de tout l'imaginaire). Le vecteur privilégié de ce qui a été défini comme la domination culturelle, le spectacle permanent qui, sans jamais faiblir, occupe tous les coins de la caverne mondiale, coïncide pleinement avec le capital devenu ab-solutus, "réalisé" parce que désormais "libéré" de toutes les contraintes matérielles et immatérielles survivantes.

Pour paraphraser Debord, le spectacle dominant dans la caverne mondiale coïncide avec le capital qui, correspondant parfaitement à son propre concept, devient une image et réduit l'ensemble de l'être à un spéculum sur la surface duquel il se reflète de manière tautologique et sans zones libres. Telle est l'essence du tout nouveau monde de la réification intégrale, un seul camp de concentration qui, pour paraphraser Adorno, se croit un paradis parce que rien n'existe réellement pour s'y opposer.

Le zénith du fétichisme est ainsi atteint. Le non-vivant, l'accumulation cosmique de marchandises, est autonomisé et devient un spectacle permanent. De cette façon, il réalise cette inversion du Sujet et de l'Objet en vertu de laquelle les morts dominent désormais les vivants, la chose l'humain, le produit le producteur. Le spectacle de la caverne tend, pour cette raison même, à se redéfinir dans les termes de la camera obscura posée par Marx et Engels : sa prérogative est de montrer sous une forme inversée le réel qu'il reproduit, présentant les ombres idéologiques comme autonomes et comme déterminantes des actions humaines dont ces mêmes ombres découlent. Les deux fonctions, mises en évidence par Diderot, du spectacle que, dans le dos de spectateurs peu méfiants, les anciens et les nouveaux sophistes gèrent dans l'anonymat, sont co-présentes dans la réalité totalement médiatisée d'aujourd'hui. D'une part, comme dans la description de Platon, le spectacle éveille l'illusion très forte que le simulacre est le réel et qu'il n'y a pas d'autre réel que le simulacre (le perçu tient seul lieu de réalité) : les ombres remplacent la lumière et les spectateurs de la caverne n'ont pas d'autre cadre cognitif que celui que leur a forgé la société du spectacle et ses marionnettistes.

Comme dans le récit platonicien, le spectacle projeté sur les parois de la grotte ne fait que répéter, dans des formes simulées de pluralisme, que l'espace de la grotte est le seul et qu'il coïncide avec le meilleur des mondes possibles, et le seul. De cette façon, le spectacle remplit effectivement la fonction de "discours ininterrompu" et de "monologue laudatif" - le mot de Debord - que le rapport de force réellement donné entretient sur lui-même, afin de se légitimer en éliminant la possibilité de conceptualiser toute alternative possible. Telle est l'essence - "l'autoportrait", écrit Debord (§ 24) - du pouvoir techno-capitaliste, qui a réalisé son administration totale des conditions d'existence et de l'imaginaire. Selon l'enseignement de l'Histoire de la propagande de Jacques Ellul, "la propagande doit être totale", c'est-à-dire telle qu'elle emploie tous les moyens et étouffe tout espace d'authenticité, comme dans l'antre platonicien. D'autre part, le spectacle divertit et amuse, distrait et tranquillise, selon le sens double et synergique du divertissement déjà étudié par Pascal. De plus, elle génère la dépendance et crée les conditions de la dictature caractéristique de la société de masse déjà esquissée, d'un œil prophétique, par Tocqueville, lorsqu'il imaginait les traits avec lesquels se présenterait le nouveau despotisme (sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde) ou, si nous préférons, la nouvelle caverne de l'enfermement humain avec spectacle et jouissance incorporés.

Source première: https://avig.mantepsei.it/single/la-societa-totalitaria-dello-spettacolo

17:28 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société du spectacle, guy debard, diego fusaro, philosophie, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 23 décembre 2021

La Dé-Réalité – Stade Suprême du Spectacle

19:19 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dé-réalité, société du spectacle, philosophie, vincent chapin |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 05 août 2021

Debord prophète: notre monde de choses

Debord prophète: notre monde de choses

par Joakim Andersen

Ex: https://motpol.nu/oskorei/2021/07/29/en-varld-av-ting/

Guy Debord a décrit dans La société du spectacle comment une telle société du spectacle a émergé, une société dans laquelle "le monde tangible est remplacé par une sélection d'images qui existent au-dessus de lui, et qui s'imposent simultanément comme le tangible par excellence". La société moderne est remplie de marchandises, d'images et de rôles, à tel point que ces marchandises, images et rôles apparaissent comme la réalité et que la propre vie de chacun est désormais posée comme irréelle. Debord s'est toujours exprimé de manière catégorique, souvent avec justesse. Il note notamment que "le spectacle est une guerre permanente de l'opium qui vise à faire identifier les biens aux marchandises et la satisfaction à la survie qui augmente selon ses propres lois." Il était marxiste, mais nombre de ses descriptions de la société du spectacle vont au-delà de la droite et de la gauche, certaines étant même plus proches de la droite que de la gauche. C'est notamment le cas de la distinction qu'il fait, à la manière de René Guénon, entre qualité et quantité.

Debord écrit ici que "la perte de qualité est si évidente à tous les niveaux du langage spectaculaire, depuis les objets qu'il vante jusqu'aux comportements qu'il régule, et ne fait que traduire les traits fondamentaux de la production réelle qui balaie la réalité: la forme-marchandise est de part en part égale à elle-même, la catégorie du quantitatif."

Comme Klages, il a fait la distinction entre vivre et survivre, bien que la terminologie de Klages soit partiellement différente. Comme Klages, il s'est également intéressé au phénomène de l'idéologie matérialisée, un choix de mots qui nous rappelle que derrière chaque publicité IKEA et chaque bâtiment laid se cache une idéologie. Pour citer le comte Stenbock, "un lampadaire laid est un lampadaire maléfique".

Il est également intéressant de noter que Debord se concentre sur la bureaucratie étatique du monde moderne, un point de vue plus solide que celui de la plupart des marxistes, et qu'il utilise le concept marxien de "despotisme oriental" pour caractériser les tendances de la société moderne. Là où Michael Jones parle du "massacre des villes", Debord a plutôt soutenu la même approche sur la façon dont les conditions du despotisme oriental sont recréées artificiellement dans la métropole moderne (au paragraphe 177 de La société du spectacle, un livre dont la lecture devrait être obligatoire dans notre mouvance). Une population fragmentée et anhistorique est créée par l'urbanisme et le spectacle, Debord parle de "paysannerie artificielle" et comment les "villes nouvelles" de la pseudo-paysannerie technologique inscrivent clairement dans le paysage leur rupture avec le temps historique sur lequel elles ont été construites".

Quelle que soit l'opinion que l'on a des paysans historiques, c'est un aperçu fructueux; la bureaucratie et la société de consommation façonnent ensemble une population de sujets apathiques, anhistoriques et atomisés. Dans le même ordre d'idées, Debord a critiqué Marx pour sa vision linéaire de l'histoire et sa sous-estimation de l'importance économique de l'État moderne. Debord écrit au paragraphe 87 que "la simplification a conduit Marx à négliger le rôle économique de l'État dans la gestion d'une société de classe". Dans l'ensemble, des idées pertinentes, que l'on veuille lire Marx à partir de la droite, Rothbard à partir de la gauche, ou que l'on ait d'autres intentions suspectes.

L'essai fait constamment allusion à des éléments de l'idéologie dominante, qu'il s'agisse de l'africanisation des animaux dans les programmes pour enfants ou du remplacement de la "toute-puissance soudaine" par "la pratique ardue rend parfait" dans plusieurs films. Il est intéressant de noter qu'étant donné que Debord décrit le jeu comme un processus de préservation, dans lequel les marchandises sont parfois décrites presque comme des personnalités, "les choses règnent et sont jeunes; les choses s'affrontent et se remplacent", les marchandises ont tendance à devenir des personnages dans plusieurs programmes pour enfants. On est tenté de citer le Dr Ssempa, "c'est la marchandisation à un autre niveau", mais on cite plutôt Debord, "le spectacle ne chante pas les louanges des hommes et de leurs armes, mais des marchandises et de leurs passions".

Pris isolément, les personnages principaux et secondaires de séries comme Shopkins et Regular show sont inoffensifs et parfois divertissants, et ces séries ne sont pas pires que d'autres dans leur genre. Mais en tant que phénomène historique, il convient de noter que la frontière entre l'imaginaire et le spectaculaire, pour combiner les perspectives de Castoriadis et Debord, s'est effondrée au point qu'un nombre croissant de biens de consommation vivants participent aux dessins animés. Ici, nous pouvons simultanément identifier comment les frontières entre les époques historiques et entre les genres se sont effondrées dans un éternel maintenant, semblable à un collage (comme, d'ailleurs, les frontières biologiques ont cessé dans la fraternité entre le cupcake vivant et le dinosaure). S'il est possible de séparer l'œuf de la poule dans la "totalité répressive" dont parlait Marcuse, il existe un lien évident entre cette tendance du spectacle et plusieurs tendances idéologiques contemporaines (voir le "remplacisme" de Renaud Camus). Nos arrière-grands-parents et nos grands-parents racontaient des histoires de souris grimpantes et d'ours, de gnomes et de lutins, parce que c'était leur réalité vécue. La réalité vécue par leurs petits-enfants est très proche de la pièce de théâtre, et c'est de là que viennent leurs personnages de contes de fées. De même, la forêt a été remplacée d'abord par la petite ville, puis par la grande ville ou même le quartier hipster comme toile de fond de leurs escapades.

18:18 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy debord, philosophie, société du spectacle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 22 janvier 2020

Guy Debord et la médiocrité postmoderne

Guy Debord et la médiocrité postmoderne

Les Carnets de Nicolas Bonnal

Ex: http://www.dedefensa.org

Le pouvoir socialiste-mondialiste a honteusement, répétitivement tenté de récupérer ou de diaboliser Guy Debord (méprisant, macho, nostalgique…), mais le message du maître des rebelles demeure puissant et dur. On ne saurait trop recommander la vision du film In girum imus nocte et consumimur igni (superbe titre palindrome), qui va plus loin que la Société du Spectacle, étant moins marxiste et plus guénonien en quelque sorte (le monde moderne comme hallucination industrielle et collective). Le virage élitiste et ésotérique de ce marxisme pointu défait par la médiocrité du progrès nous a toujours étonnés et enchantés. Georges Sorel en parlait dès 1890 dans ses Illusions du progrès :

« La grande erreur de Marx a été de ne pas se rendre compte du pouvoir énorme qui appartient à la médiocrité dans l'histoire ; il ne s'est pas douté que le sentiment socialiste (tel qu'il le concevait) est extrêmement artificiel ; aujourd'hui, nous assistons à une crise qui menace de ruiner tous les mouvements qui ont pu être rattachés idéologiquement au marxisme… »

Debord tape sur cette classe moyenne dont nous faisons partie et dont certains font mine de regretter la disparition alors qu’elle pullule partout, à Téhéran, Macao comme à Moscou !… Je le répète, Guy Debord n’est pas moins dur que René Guénon sur cette classe dite moyenne/médiocre et petite-bourgeoise dont le sadisme des représentants s’exprime aujourd’hui par la guerre (Venezuela, Syrie, Libye en attendant mieux) et la répression sociale la plus brute (les gilets jaunes) :

« …ce public si parfaitement privé de liberté, et qui a tout supporté, mérite moins que tout autre d’être ménagé. Les manipulateurs de la publicité, avec le cynisme traditionnel de ceux qui savent que les gens sont portés à justifier les affronts dont ils ne se vengent pas, lui annoncent aujourd’hui tranquillement que « quand on aime la vie, on va au cinéma ».

Puis de dénoncer les cinéphiles alors omniprésents et les amateurs de cinéma, tous socialement « agents spécialisés des services » :

« Le public de cinéma, qui n’a jamais été très bourgeois et qui n’est presque plus populaire, est désormais presque entièrement recruté dans une seule couche sociale, du reste devenue large : celle des petits agents spécialisés dans les divers emplois de ces « services » dont le système productif actuel a si impérieusement besoin : gestion, contrôle, entretien, recherche, enseignement, propagande, amusement et pseudo-critique. C’est là suffisamment dire ce qu’ils sont. Il faut compter aussi, bien sûr, dans ce public qui va encore au cinéma, la même espèce quand, plus jeune, elle n’en est qu’au stade d’un apprentissage sommaire de ces diverses tâches d’encadrement. »

Et après notre antisystème radical se déchaîne sur ces bobos de la première génération (voyez l’Amour l’après-midi d’Eric Rohmer, qui en dressait un portrait acide) :

« Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits, et des morts qui croient voter.

Certains diront que Debord exagère (l’attaque universitaire se développe)... Ce n’est pas notre cas, et ce n’est pas une raison pour ne pas le relire :

« Comme le mode de production moderne les a durement traités ! De progrès en promotions, ils ont perdu le peu qu’ils avaient, et gagné ce dont personne ne voulait. Ils collectionnent les misères et les humiliations de tous les systèmes d’exploitation du passé ; ils n’en ignorent que la révolte. Ils ressemblent beaucoup aux esclaves, parce qu’ils sont parqués en masse, et à l’étroit, dans de mauvaises bâtisses malsaines et lugubres ; mal nourris d’une alimentation polluée et sans goût ; mal soignés dans leurs maladies toujours renouvelées ; continuellement et mesquinement surveillés ; entretenus dans l’analphabétisme modernisé et les superstitions spectaculaires qui correspondent aux intérêts de leurs maîtres. »

On parle de grand remplacement. Comme je l’ai montré avec Don Siegel et ses gentils profanateurs, il s’agit surtout d’un remplacement moral et spirituel. Mais il y a aussi le grand déplacement, qui ne date pas d’hier (voyez mon texte sur Baudelaire et la conspiration géographique). Dans n’importe quel bled la moitié des gens viennent d’ailleurs. Debord :

On parle de grand remplacement. Comme je l’ai montré avec Don Siegel et ses gentils profanateurs, il s’agit surtout d’un remplacement moral et spirituel. Mais il y a aussi le grand déplacement, qui ne date pas d’hier (voyez mon texte sur Baudelaire et la conspiration géographique). Dans n’importe quel bled la moitié des gens viennent d’ailleurs. Debord :

« Ils sont transplantés loin de leurs provinces ou de leurs quartiers, dans un paysage nouveau et hostile, suivant les convenances concentrationnaires de l’industrie présente. Ils ne sont que des chiffres dans des graphiques que dressent des imbéciles. »

Debord, qui évoque aussi le grand remplacement du vieux peuple rebelle parisien, écrit ensuite sur nos pandémies (on est dans les années 70, quand seize mille Français meurent par an sur les routes) :

« Ils meurent par séries sur les routes, à chaque épidémie de grippe, à chaque vague de chaleur, à chaque erreur de ceux qui falsifient leurs aliments, à chaque innovation technique profitable aux multiples entrepreneurs d’un décor dont ils essuient les plâtres. Leurs éprouvantes conditions d’existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale. »

Debord explique pourquoi Paris est la ville qui dort de Georges Pérec :

« On n’en avait pas encore chassé et dispersé les habitants. Il y restait un peuple, qui avait dix fois barricadé ses rues et mis en fuite ses rois. C’était un peuple qui ne se payait pas d’images. »

Debord qui se réclame des cinéastes Raoul Walsh et de Marcel Carné (il aime le général Custer, le Lacenaire des Enfants du Paradis, le Jules Berry des Visiteurs…) ajoute :

« Paris n’existe plus. La destruction de Paris n’est qu’une illustration exemplaire de la mortelle maladie qui emporte en ce moment toutes les grandes villes, et cette maladie n’est elle-même qu’un des nombreux symptômes de la décadence matérielle d’une société. Mais Paris avait plus à perdre qu’aucune autre. C’est une grande chance que d’avoir été jeune dans cette ville quand, pour la dernière fois, elle a brillé d’un feu si intense. »

Le feu pourtant se porte bien, et les sponsors qui vont restructurer cette mégapole nécrosée aussi. Passons.

Conditionné par sa consommation et la propagande, le néo-citoyen adore sa servitude. Debord évoque ici les grandes pages de Céline (voyez mon livre) sur le conditionnement médiatique :

« On leur parle toujours comme à des enfants obéissants, à qui il suffit de dire : « il faut », et ils veulent bien le croire. Mais surtout on les traite comme des enfants stupides, devant qui bafouillent et délirent des dizaines de spécialisations paternalistes, improvisées de la veille, leur faisant admettre n’importe quoi en le leur disant n’importe comment ; et aussi bien le contraire le lendemain. »

Tocqueville annonçait que le monde du citoyen démocratique se limiterait à sa famille :

« Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et, s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie. »

Cette page est tournée. La famille a été passée à la moulinette comme le reste, et Debord l’a parfaitement compris dès les années soixante-dix, quand le néocapitalisme devenu « société liquide » de Bauman liquide tout, c’est le cas de le dire :

« Séparés entre eux par la perte générale de tout langage adéquat aux faits, perte qui leur interdit le moindre dialogue ; séparés par leur incessante concurrence, toujours pressée par le fouet, dans la consommation ostentatoire du néant, et donc séparés par l’envie la moins fondée et la moins capable de trouver quelque satisfaction, ils sont même séparés de leur propres enfants, naguère encore la seule propriété de ceux qui n’ont rien. On leur enlève, en bas âge, le contrôle de ces enfants, déjà leurs rivaux, qui n’écoutent plus du tout les opinions informes de leurs parents, et sourient de leur échec flagrant ; méprisent non sans raison leur origine, et se sentent bien davantage les fils du spectacle régnant que de ceux de ses domestiques qui les ont par hasard engendrés : ils se rêvent les métis de ces nègres-là. »

La facticité/frugalité a gagné tous les domaines de la vie postmoderne et ce qui avait été accordé/promis par peur du communisme et durant l’existence de l’U.R.S.S a vite été confisqué. Comme disait Bourdieu, on restaure. Et on revient donc aux temps bénis de la première révolution industrielle quand une poignée de lords, de financiers et d’industriels détient tout le pactole. Le reste a intérêt à se terrer et à se taire.

J’évoque souvent le problème du logement qui m’a contraint à l’exil. Debord en parle souvent et il cite le jeune Marx. D’un ton magnifique et eschatologique, Marx écrit à la même époque que Tocqueville sur ce logement devenu impossible :

J’évoque souvent le problème du logement qui m’a contraint à l’exil. Debord en parle souvent et il cite le jeune Marx. D’un ton magnifique et eschatologique, Marx écrit à la même époque que Tocqueville sur ce logement devenu impossible :

« Même le besoin de grand air cesse d'être un besoin pour l'ouvrier; l'homme retourne à sa tanière, mais elle est maintenant empestée par le souffle pestilentiel et méphitique de la civilisation et il ne l'habite plus que d'une façon précaire, comme une puissance étrangère qui peut chaque jour se dérober à lui, dont il peut chaque jour être expulsé s'il ne paie pas. Cette maison de mort, il faut qu'il la paie. »

Avis à ceux paient partout quarante euros du mètre pour « se loger ». Après, et sans évoquer nos épatantes statistiques modernes, Debord ajoute :

« Derrière la façade du ravissement simulé, dans ces couples comme entre eux et leur progéniture, on n’échange que des regards de haine. »

Une vie de serf en circuit attend nos yuppies :

« Cependant, ces travailleurs privilégiés de la société marchande accomplie ne ressemblent pas aux esclaves en ce sens qu’ils doivent pourvoir eux-mêmes à leur entretien. Leur statut peut être plutôt comparé au servage, parce qu’ils sont exclusivement attachés à une entreprise et à sa bonne marche, quoique sans réciprocité en leur faveur, et surtout parce qu’ils sont étroitement astreints à résider dans un espace unique, le même circuit des domiciles, bureaux, autoroutes, vacances et aéroports toujours identiques. »

On manque d’argent ? Rien de nouveau sous le sommeil :

« Mais où pourtant leur situation économique s’apparente plus précisément au système particulier du péonage, c’est en ceci que, cet argent autour duquel tourne toute leur activité, on ne leur en laisse même plus le maniement momentané. Ils ne peuvent évidemment que le dépenser, le recevant en trop petite quantité pour l’accumuler, mais ils se voient en fin de compte obligés de consommer à crédit, et l’on retient sur leur salaire le crédit qui leur est consenti, dont ils auront à se libérer en travaillant encore. »

Et après, on rationne :

« Comme toute l’organisation de la distribution des biens est liée à celle de la production et de l’État, on rogne sans gêne sur toute leur ration, de nourriture comme d’espace, en quantité et en qualité. Quoi que restant formellement des travailleurs et des consommateurs libres, ils ne peuvent s’adresser ailleurs, car c’est partout que l’on se moque d’eux. »

Puis Debord nuance à nouveau son propos (la litote est en général un trope ironique pour ce rare type d’esprit) :

« Je ne tomberai pas dans l’erreur simplificatrice d’identifier entièrement la condition de ces salariés du premier rang à des formes antérieures d’oppression socio-économique. Tout d’abord parce que, si l’on met de côté leur surplus de fausse conscience et leur participation double ou triple à l’achat des pacotilles désolantes qui recouvrent la presque totalité du marché, on voit bien qu’ils ne font que partager la triste vie de la grande masse des salariés d’aujourd’hui. »

Un clin d’œil aux petits enfants du tiers-monde dont la misère complexe depuis des lustres les micro-bourgeois humanitaires catho-modernisés :

« C’est d’ailleurs dans l’intention naïve de faire perdre de vue cette enrageante trivialité que beaucoup assurent qu’ils se sentent gênés de vivre parmi les délices alors que le dénuement accable des peuples lointains. »

Uniquement lointains…

Et voici un passage stratégique : Guy Debord se demande où gît la nouveauté dans le sort de nos péons postmodernes ?

« Pour la première fois dans l’histoire, voilà des agents économiques hautement spécialisés qui, en dehors de leur travail, doivent faire tout eux-mêmes. Ils conduisent eux-mêmes leur voiture, et commencent à pomper eux-mêmes leur essence, ils font eux-mêmes leurs achats ou ce qu’ils appellent de la cuisine, ils se servent eux-mêmes dans les supermarchés comme dans ce qui a remplacé les wagons-restaurants. »

Une belle formule sur notre existence de zombi, renforcée depuis (fin médiatisée du sexe pour les jeunes, du travail, du logement, des voyages, de l’éducation ou des soins gratuits, etc.) :

« Notre époque n’en est pas encore venue à dépasser la famille, l’argent, la division du travail. Et pourtant, on peut dire que, pour ceux-là, déjà, la réalité effective s’en est presque entièrement dissoute dans la simple dépossession. Ceux qui n’avaient jamais eu de proie l’ont lâchée pour l’ombre. »

Debord reprend la thématique de l’illusion et de l’hallucination :

« Le caractère illusoire des richesses que prétend distribuer la société actuelle, s’il n’avait pas été reconnu en toutes les autres matières, serait suffisamment démontré par cette seule observation que c’est la première fois qu’un système de tyrannie entretient aussi mal ses familiers, ses experts, ses bouffons. Serviteurs surmenés du vide, le vide les gratifie en monnaie à son effigie. »

Une formule assassine :

« Autrement dit, c’est la première fois que des pauvres croient faire partie d’une élite économique malgré l’évidence contraire. »

Le pire est que nos générations d’hommes creux, pour reprendre le poème d’Eliot subrepticement cité dans Apocalypse now, ne laissent depuis longtemps rien derrière eux :

« Non seulement ils travaillent, ces malheureux spectateurs, mais personne ne travaille pour eux, et moins que personne les gens qu’ils paient, car leurs fournisseurs même se considèrent plutôt comme leurs contremaîtres, jugeant s’ils sont venus assez vaillamment au ramassage des ersatz qu’ils ont le devoir d’acheter. Rien ne saurait cacher l’usure véloce qui est intégrée dès la source, non seulement pour chaque objet matériel, mais jusque sur le plan juridique, dans leurs rares propriétés. De même qu’ils n’ont pas reçu d’héritage, ils n’en laisseront pas. »

On avait compris…

Sources

Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni ; La Société du Spectacle…

René Guénon, Initiation et réalisation, spirituelle, XXVIII

Alexis de Tocqueville, De la Démocratie…, II, p.363

Georges Sorel, les Illusions du progrès, p.353

Marx, Manuscrits de 1844, p. 93

01:00 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, guy debord, situationnisme, philosophie, société du spectacle, postmodernité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 01 octobre 2017

Patrick Marcolini: La société du spectacle

18:06 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : situationnisme, guy debord, bertold brecht, patrick marcolini, société du spectacle, spectacle, philosophie, philosophie politique, sciences politiques, théorie politique, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 26 novembre 2016

Montesquieu et la naissance du crétinisme médiatique

Montesquieu et la naissance du crétinisme médiatique

par Nicolas Bonnal

Ex: http://www.dedefensa.org

Que Donald Trump aura fait couler d'encre odieuse et imbécile ! Que Fillon est méprisé, que le vénéneux Juppé est encensé ! Que le Brexit fut sous-estimé !

Mais pourquoi la presse française – ou même anglo-saxonne - est-elle si nulle ? Un peu d'histoire.

En 1721 Montesquieu publie les lettres persanes, ouvrage destiné à être bouquiné par le public décalé, jouisseur et rigolard de la Régence. Le livre est lu par une « élite » qui est déjà celle d’aujourd’hui, bourgeoise, collabo, humoriste.

Le bouquin devient un classique, sans que l’on ait compris pourquoi, au milieu de cette littérature du dix-huitième siècle décadent, si proche de nos marottes et de nos caprices de vieux. Le livre recycle le style journalistique venu d’Angleterre, comme toute la décadence française et même européenne, le matérialisme et la superficialité. A la même époque, dans un article passionnant (je l’ai étudié ailleurs), Jonathan Swift se demande par quoi on va remplacer le christianisme en Angleterre ; ou comment le bourgeois british aux affaires pourrait se nourrir d’enfants irlandais (en 1846 ce même bourgeois libéral le prendra au mot). C’est le même bourgeois libéral qui veut déclencher une guerre contre la Russie – pour protéger ses Indes ou la Turquie ottomane - durant tout le dix-neuvième siècle ! Car le gouvernement anglais obéit à sa presse, remarque Tocqueville dans ses Souvenirs. Surtout quand il s’agit de faire la guerre à la Russie.

Le bouquin devient un classique, sans que l’on ait compris pourquoi, au milieu de cette littérature du dix-huitième siècle décadent, si proche de nos marottes et de nos caprices de vieux. Le livre recycle le style journalistique venu d’Angleterre, comme toute la décadence française et même européenne, le matérialisme et la superficialité. A la même époque, dans un article passionnant (je l’ai étudié ailleurs), Jonathan Swift se demande par quoi on va remplacer le christianisme en Angleterre ; ou comment le bourgeois british aux affaires pourrait se nourrir d’enfants irlandais (en 1846 ce même bourgeois libéral le prendra au mot). C’est le même bourgeois libéral qui veut déclencher une guerre contre la Russie – pour protéger ses Indes ou la Turquie ottomane - durant tout le dix-neuvième siècle ! Car le gouvernement anglais obéit à sa presse, remarque Tocqueville dans ses Souvenirs. Surtout quand il s’agit de faire la guerre à la Russie.

Ce qui est le plus marrant dans le style journalistique, c’est qu’il ne sait pas quand il dit la vérité (« le vrai est un moment du faux »). L’homme moderne, comme a dit Soljenitsyne à Harvard, ne sait pas s’il est vivant, et le journaliste occidental ne sait pas quand il dit vrai. Sur Montesquieu et son style incisif, sa lucidité parfois réelle, on peut citer cette phrase mémorable des Commentaires de Debord :

« Il est vrai que cette critique spectaculaire du spectacle, venue tard et qui pour comble voudrait « se faire connaître » sur le même terrain, s’en tiendra forcément à des généralités vaines ou à d’hypocrites regrets ; comme aussi paraît vaine cette sagesse désabusée qui bouffonne dans un journal. »

Mais Montesquieu reste peut-être avec Molière le seul classique qui nous quitte les remords de ne pas être né avant, à cette époque, in illo tempore, comme on dit chez Virgile. Et ce n’est pas un compliment, car nous sommes déjà postmodernes à son époque.

Reprenons le scolaire et incompris passage sur les persans à Paris. Ils deviennent des célébrités exotiques et on les « reproduit ». On est dans une société de l’image, de la curiosité extatique momentanée, de la pensée jetable, de l’icône culturelle :

Reprenons le scolaire et incompris passage sur les persans à Paris. Ils deviennent des célébrités exotiques et on les « reproduit ». On est dans une société de l’image, de la curiosité extatique momentanée, de la pensée jetable, de l’icône culturelle :

« Chose admirable ! Je trouvais de mes portraits partout ; je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu. »

La société de la Régence rompt avec le Grand siècle, Bossuet et Louis XIV. On récolte les escroqueries financières, la déprime de Watteau, la culture du badaud amusé, les casinos de Manon Lescaut et le libertinage en attendant la Révolution. Les lettres persanes sont en grande partie faites des cancans du harem, des minettes préférées, des eunuques bavards et du reste qui annonce nos reality-shows. On n’y possède pas encore de gadgets Apple, mais c’est tout comme :

« Si j'étais aux spectacles, je voyais aussitôt cent lorgnettes dressées contre ma figure : enfin jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux : Il faut avouer qu'il a l'air bien persan. »

On remarque dans ce texte finalement les préoccupations très people de ces beaufs qui veulent être tenus au courant du dernier perçant venu à paris, en attendant celles sur le persan bombardé par l’Hillary Air Force. Le fait de tous faire mécaniquement la même chose, au siècle de l’homme-machine de La Mettrie ou de Vaucanson ne fait peur personne, bien au contraire ! Être branché, être au courant, être réactif, c’est faire comme le troupeau. Pouchkine se moque de ce tropisme anglo-français dans Eugène Onéguine, quand il dénonce le mimétisme russe – dans ses premiers chapitres. C’est l’apophtegme de la démocratie libérale et libertaire : sois toi-même, donc fais comme tous. Il faut être là où ça bouge, c’est-à-dire là où ça s’entasse. Montesquieu au passage du pape, « vieille idole que l’on encense par habitude ; il se moque du roi, « grand magicien en matière monétaire », qui fait croire qu'un égale deux. Et sur la mode ?

« Je trouve les caprices de la mode, chez les Français, étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été ; ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver : mais surtout on ne saurait croire combien il en coûte à un mari, pour mettre sa femme à la mode. »

Ces phrases sont étonnantes de lucidité inconsciente. Montesquieu annonce le présent permanent des penseurs post-hégéliens les plus profonds comme le russe Kojève ou notre Guy Debord. Son texte marque aussi une indifférence générale, un assoupissement citoyen, cette « anesthésie » postmoderne, comme dit l’historien Stanley Payne de l’Espagne.

Montesquieu décrit donc ce déraillement postmoderne et cette crétinisation médiatique du monde, et il illustre à merveille ce « plus petit des siècles » (dixit Léon Bloy) qui n'arrête pas de se reproduire depuis, comme les portraits de son persan et les pages des journaux idiots, snobs et branchés qui aboutirent à la plus cruelle et surtout plus inutile Révolution de l’histoire. Ces mêmes journaux gavés par les oracles néocons demandent aujourd’hui et la hausse de la bourse (pour eux l’économie n’existe plus) et la guerre contre la Russie – ou contre le pauvre Iran.

Un con ça ose tout disait Audiard avec raison ; mais il faut ajouter qu’un con ça ose tout dans tous les domaines. On ne le voit que trop de ce côté-ci de l’Atlantique ou de la Volga maintenant.

10:58 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, montesquieu, modernité, postmodernité, société du spectacle, mode |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 05 novembre 2014

Clowns violents, McCarthy, télé-réalité : de la société du spectacle à la société du cirque

De la société du spectacle à la société du cirque...

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

Nous reproduisons ci-dessous un entretien avec Jean-Pierre Le Goff, cueilli sur le site du Figaro et consacré aux pathologies de notre société...

Jean-Pierre Le Goff est sociologue et a publié de nombreux essais, dont La gauche à l'épreuve 1968 - 2011 (Tempus, 2012) et La fin du village (Gallimard, 2012).

Clowns violents, McCarthy, télé-réalité : de la société du spectacle à la société du cirque

FIGAROVOX: Comment expliquez-vous les agressions menées par des individus déguisés en clown? Ne sont-elles pas une manifestation de la dégradation de l'état des mœurs dans notre société?

Jean-Pierre le Goff: Ces phénomènes s'enracinent dans une culture adolescente et post-adolescente qui se nourrit de séries américaines mettant en scène des clowns maléfiques, de vidéos où des individus déguisés en clown font semblant d'agresser des enfants, mais aussi des films d'horreur avec leurs zombies, leurs démons, leurs vampires, leurs fantômes… Le film «Annabelle», qui met en scène une poupée tueuse et un jeune couple attaqué par les membres d'une secte satanique, a dû être déprogrammé dans certaines salles suite au déchaînement d'adolescents surexcités... Dans le Pas de Calais, certains individus déguisés en clown ont brandi des tronçonneuses devant une école, en écho au film d'horreur à succès des années 1970, «Massacre à la tronçonneuse» qui sort à nouveau dans les salles. Face à ces phénomènes, la société et ses experts cherchent à se rassurer: il s'agit d'une catharsis nécessaire, une sorte de passage obligé pour les adolescents qui se libèrent ainsi de leur angoisse, satisfont un désir de transgression propre à leur âge. Si ces aspects existent bien, nombre d'agressions auxquelles on assiste débordent ce cadre et l'on ne saurait en rester à une fausse évidence répétée à satiété: ces phénomènes ont toujours existé.

Face aux «clowns agresseurs», une partie de la société est déconcertée et hésite sur le type de réponse à donner: où met-on la limite? Ne risque-t-on pas de faire preuve d'intolérance vis-à-vis de la jeunesse? Mais, à vrai dire, le sujet paraît plus délicat: comment remettre en cause une culture adolescente faite de dérision et de provocation qui, depuis des années, s'affiche dans les médias et s'est érigée en une sorte de nouveau modèle de comportement? Le jeunisme et sa cohorte d'adultes qui ont de plus en plus de mal à assumer leur âge et leur position d'autorité vis-à-vis des jeunes, pèsent de tout leur poids. Le gauchisme culturel et ses journalistes bien pensants sont là pour dénier la réalité et développer la mauvaise conscience: «Attention à ne pas retourner à un ordre moral dépassé, à ne pas être ou devenir des conservateurs ou des réactionnaires…» Ces pressions n'empêchent pas une majorité de citoyens de considérer que nous avons affaire à quelque chose de nouveau et d'inquiétant qu'ils relient au développement des incivilités et des passages à l'acte.

Le phénomène des «clowns agresseurs» tend à effacer les frontières entre la farce et l'agression, ce qui permet à des voyous et des voleurs de brouiller leurs forfaits. On est loin des blagues de potaches d'antan, des émissions de télévision comme «La caméra invisible» ou «Surprise surprise» auxquelles ont succédé des «caméras cachées» menées par des animateurs ou de nouveaux «comiques» qui, protégés par leur statut d'intouchable télévisuel, provoquent méchamment leurs victimes jusqu'à la limite de l'exaspération. Filmer des agressions ou des méfaits sur son portable est une pratique qui s'est répandue chez les adolescents. La transgression s'est banalisée dans le monde spectaculaire des médias et des réseaux sociaux. Elle ne se vit plus comme une transgression - qui implique précisément la conscience de la norme, des risques et du prix à payer pour l'individu ; elle est devenue un jeu, une manière d'être et de se distinguer, dans une recherche éperdue de visibilité, comme pour mieux se sentir exister.

Les agressions d'individus déguisés en clown renvoient à une déstructuration anthropologique et sociale de catégories d'adolescents et d'adultes désocialisés, psychiquement fragiles, nourris d'une sous-culture audiovisuelle et de jeux vidéos, en situation d'errance dans les réseaux sociaux, pour qui les frontières entre l'imaginaire, les fantasmes et la réalité tendent à s'estomper. Une telle situation amène à s'interroger sur les conditions psychologiques, sociales et culturelles qui ont rendu possible une telle situation. Dans cette optique, les bouleversements familiaux et éducatifs qui se sont opérés depuis près d'un demi-siècle ont joué un rôle important. Il en va de même du nouveau statut de l'adolescence qui déborde cette période transitoire de la vie pour devenir, sous le double effet du jeunisme et du non-travail, un mode de vie et de comportement qui s'est répandu sans la société . Il est temps d'en prendre conscience, d'assumer l'autorité et d'expliciter clairement les limites et les interdits, si l'on ne veut pas voir se perpétuer des générations d'individus égocentrés, immatures et fragiles, avec leur lot de pathologies et des faits divers en série.

Quel est le rôle joué notamment par les nouveaux instruments de communications? Internet et les grands médias audiovisuels alimentent-ils ce show perpétuel?

Elles font écho à un individualisme autocentré et en même temps assoiffé de visibilité, mais elles ne le créent pas. Ce type d'individu a constamment besoin de vivre sous le regard des autres pour se sentir exister. Internet et les nouveaux moyens de communication lui offrent des moyens inédits pour ce faire, avec l'illusion que chacun peut désormais accéder à quelques instants de gloire. Ces derniers sont rapidement oubliés dans le flux continu de la communication et des images, mais ils sont recherchés à nouveau dans une course sans fin où l'individu vit à la surface de lui-même et peut finir par perdre le sens du réel et l'estime de soi, pour autant que ces notions aient encore une signification pour les plus «accros». Ces usages n'épuisent pas évidemment les rapports des individus à Internet et aux médias qui demeurent des outils de communication et d'information - sur ce point l'éducation première, l'environnement familial, social et culturel jouent un rôle clé -, mais ils n'en constituent pas moins leur versant pathologique. L'égocentrisme et le voyeurisme se mêlent au militantisme branché quand les Femen montrent leur seins, quand on manifeste dans la rue dans le plus simple accoutrement, quand on se met à nu pour de multiples raisons: pour défendre l'école, l'écologie, les causes caritatives…, ou plus simplement, quand des pompiers ou des commerçants font la même chose pour promouvoir la vente de leur calendrier, en cherchant à avoir le plus d'écho sur Internet et dans les médias.

Sans en arriver là, on pourrait penser que le nombre des «m'as-tu vu» qui «font l'important» s'est accru - ceux qui veulent à tout prix «en être» en s'identifiant tant bien que mal aux «people» de la télévision, ceux qui se mettent à parler la nouvelle langue de bois du «politiquement correct» de certains médias, ceux qui ne veulent pas ou ne tiennent pas à s'opposer aux journalistes militants, ou au contraire ceux qui dénoncent le système médiatique tout en étant fasciné par lui et en y participant… Ceux-là sont nombreux sur les «réseaux sociaux» où ils peuvent s'exposer et «se lâcher» sans grande retenue en se croyant, suprême ruse de la «société du spectacle», d'authentiques rebelles et de vrais anticonformistes. On ne saurait pour autant confondre cette exposition «communicationnelle» et médiatique avec la réalité des rapports sociaux et la vie de la majorité de nos compatriotes qui ont d'autres soucis en tête, qui se trouvent confrontés à l'épreuve du réel dans leur travail et leurs activités. En ce sens, les grands médias audio-visuels, Internet et les nouveaux moyens de communication ont un aspect de «miroir aux alouettes» et de prisme déformant de l'état réel de la société.

Existe-t-il encore des frontières entre spectacle et politique? N'est-on pas amené à en douter quand une émission de télévision met en scène des politiques déguisés pour mieux vivre et connaître la réalité quotidienne des Français?

Cette émission n'a pas encore été diffusée mais elle a déjà produit ses effets d'annonce… J'avoue que j'ai eu du mal à croire à ce nouvel «événement» médiatique: comment des politiques, dont certains ont occupé de hautes fonctions comme celles de Président de l'Assemblée nationale, ou de ministre de l'Intérieur et de la Défense, ont-ils pu accepter de se prêter à un tel spectacle télévisuel au moment même où le désespoir social gagne du terrain et où le Front national ne cesse de dénoncer la classe politique? Peuvent-ils croire sérieusement qu'une telle émission va contribuer à les rapprocher des Français et à mieux connaître la réalité? Quelle idée se font-ils de leur mission? J'entends déjà les commentaires qui diront que cela ne peut pas faire de mal, que cela peut aider à mieux comprendre les problèmes des français, qu'il faut s'adapter à la «modernité» et tenir compte de l'importance des médias, qu'on ne peut pas aller contre son temps…

C'est toujours la même logique de justification, celle de la «bonne intention» ou de la fin noble qui justifie les moyens qui le sont moins, agrémentée d'une adaptation de bon ton à la modernité, sauf que le moyen en question est une formidable machinerie du spectaculaire et que prétendre de la sorte comprendre les préoccupations des citoyens ordinaires est un aveu et une confirmation des plus flagrantes de la coupure existante entre le peuple et une partie de la classe politique. En fonction des informations dont je dispose sur cette nouvelle affaire médiatique, il y a fort à parier qu'elle va donner encore du grain à moudre au Front national et qu'elle risque de creuser un peu plus le divorce avec les Français qui, même s'ils sont nombreux à regarder cette émission, ne confondent pas pour autant le spectacle télévisuel avec la réalité.

Je ne suis pas un puriste dans l'usage des médias, mais il y a un seuil à ne pas dépasser, sous peine de verser dans le pathétique et l'insignifiance. Je ne peux m'empêcher de considérer cette nouvelle affaire médiatique comme déshonorante pour la représentation nationale et la fonction politique. C'est un pas de plus, et non des moindres, dans un processus de désinstitutionnalisation et de dévalorisation de la représentation politique auquel les hommes politiques ont participé en voulant donner à tout prix une image d'eux-mêmes qui soit celle de tout un chacun . J'espère qu'au sein du monde politique, des personnalités se feront entendre pour désavouer de telles expériences télévisuelles au nom d'une certaine idée de la dignité du politique.

Existe-t-il encore des frontières entre spectacle et politique, entre dérision et sérieux, entre le réel et le virtuel?

Oui, fort heureusement, pour la majorité de la population. Mais j'ajouterai que ces frontières sont plus ou moins nettes selon les situations et les activités particulières des individus. Au sein du milieu de l'audiovisuel comme dans certains milieux de la finance, il existe une tendance à se considérer comme les nouveaux maîtres du monde en n'hésitant pas à donner des leçons sur tout et n'importe quoi. L'humilité est sans doute une vertu devenue rare dans les univers de l'image, de la communication et de la finance qui ont acquis une importance démesurée. En l'affaire, tout dépend de l'éthique personnelle et de la déontologie professionnelle de chacun. Mais il n'est pas moins significatif que l'animateur, le journaliste intervieweur, à la fois rebelle, décontracté et redresseur de tort, soit devenu une figure centrale du présent, une sorte de nouveau héros des temps modernes qui s'affiche comme tel dans de grands encarts publicitaires dans les journaux, à la télévision ou sur les panneaux d'affichage.

Le rôle de «médiateur» à tendance à s'effacer derrière le culte de l'ego. Le fossé est là aussi manifeste avec la majorité de la population. Comme le montre de nombreux sondages, les Français font de moins confiance aux médias et les journalistes ont tendance à être considérés comme des gens à qui on ne peut pas faire confiance, quand ils ne sont pas accusés de mensonges et de manipulation. Quant aux traders qui se considéraient omnipotents, ils ont connu quelques déboires. Jérôme Kerviel, après avoir été considéré comme l'exemple type de l'«ennemi» qu'était supposé être la finance, a été promu victime et héros de l'anticapitalisme par Jean-Luc Mélenchon. Tout peut-être dit et son contraire, on peut vite passer de la gloire à la déchéance au royaume de la communication et des médias.

La fracture n'est pas seulement sociale, elle est aussi culturelle. Cette fracture se retrouve avec ceux que j'appelle les «cultureux» qui ont tendance à confondre la création artistique avec l'expression débridée de leur subjectivité. Un des paradigmes de l'art contemporain consiste à ériger l'acte provocateur au statut d'œuvre, devant lequel chacun est sommé de s'extasier sous peine d'être soupçonné d'être un réactionnaire qui souhaite le «retour d'une définition officielle de l'art dégénéré», comme l'a déclaré la ministre de la culture, à propos du «plug anal» gonflable de Paul McCarthy, délicatement posé sur la colonne Vendôme avant d'être dégonflé par un opposant. Tout cela n'a guère d'emprise sur la grande masse des citoyens, mais n'entretient pas moins un monde à part, survalorisé par les grands medias audiovisuels et les animateurs des réseaux sociaux, en complet décalage avec le «sens commun». Les citoyens ordinaires attendent des réponses crédibles et concrètes à leurs préoccupations qui ont trait à l'emploi, au pouvoir d'achat, à l'éducation des jeunes, à l'immigration, à la sécurité…

Les politiques férus de modernisme à tout prix, comme nombre d'intellectuels et de journalistes, ont-ils la volonté de rompre clairement avec ce règne de l'insignifiance, des jeux de rôle et des faux semblants, pour redonner le goût du politique et de l'affrontement avec les défis du présent? En tout cas, le pays est en attente d'une parole forte et de projets clairs qui rompent avec cette période délétère et permettent de renouer le fil de notre histoire, pour retrouver la confiance en nous-mêmes au sein de l'Union européenne et dans le monde.

Jean-Pierre Le Goff (Figarovox, 1er novembre 2014)

00:05 Publié dans Entretiens, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, théorie politique, philospphie politique, politologie, sociologie, sciences politiques, société du spectacle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook